14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Sichtweiten

- Sprache: Deutsch

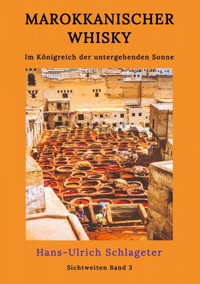

Marokko: Reisen durch faszinierende orientalische Filmkulissen, Wandern in sonnendurchglühten Landschaften und erfrischenden Palmenoasen. Königsstädte mit paradiesischen Gärten und Palästen aus zehn Jahrhunderten erleben, die Küstenstädte vor dem Horizont des blauen Meeres erfahren, sich in der Buntheit der Basare der verwinkelten Medinas verlieren, zusammen mit den Gerüchen des Morgenlands spazierengehen. Aus seinen gesammelten Tagebuchskizzen zeichnet der Autor im vorliegenden, mit 271 hochwertigen Fotografien bebilderten Buch eine dreiwöchige Rucksackreise vom Sommer 1989 durch Marokko nach. Reiseerleben, Reflexionen, Begegungen mit den Einheimischen, Kultur und Landschaften, all das kommt zusammen mit der reichen Geschichte des Landes umfassend detailliert zu Wort und erfährt in den Texten eine unnachahmliche Verbindung. Mit literarischem Anspruch und persönlichem Blick verwebt der Autor wie in seinen anderen Büchern persönliche Reiseerlebnisse mit fundierter Landeskunde, lebendiger Geschichte und feinfühligen Naturbeschreibungen. Er entführt in ferne Länder und macht mit fremden Kulturen vertraut – kenntnisreich, inspirierend, berührend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

MAROKKANISCHER WHISKY

IM KÖNIGREICH DER UNTERGEHENDEN SONNE

HANS-ULRICH SCHLAGETER

SICHTWEITEN BAND 3

© 2023 Hans-Ulrich Schlageter

Lektorat: Ute Haller-Göggelmann

ISBN 978-3-347-99154-5

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Bildnachweis: 271 fotografische Abbildungen

Fotograf: Hans-Ulrich Schlageter

Kamera: Canon AE 1 [1989], Yashica FR 2 [1982]

Film: Diapositiv Fuji RD 100 [1989], AGFA CT 100 [1982]

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

ANSTELLE EINES PROLOGS

AUF DEM WEG NACH MAROKKO

ÜBER CEUTA UND TÉTOUAN NACH FÈS

EIN TAG IN DER KÖNIGSSTADT FÈS

VERTAUSCHE FÈS MIT MEKNÈS

VON MEKNÈS NACH MARRAKESCH

MARRAKESCH ZWISCHEN EINST UND JETZT

AUFBRUCH IN DEN HOHEN ATLAS

AUF DEM DACH NORDAFRIKAS

DIE SOUKS VON MARRAKESCH UND EIN KAMELMARKT

VIEL BASARBUNT UND EIN FOLKLOREFESTIVAL

HUNDERTE KURVEN, DER TICHKA-PASS UND WILDKARGE ÖDNIS

VON EL-GLAOUI-KASBAHS UND EINEM OASENTAL

GASTLICHE BERBER, STÖRCHE UND EIN KSAR

DAS DADÈS-TAL ENTLANG NACH TINERHIR

DIE GORGE DU TODRA UND EIN KÖRPERLICHES MISSGESCHICK

ÜBER ERRACHIDIA DURCH DEN HOHEN ATLAS NACH ER-RICH UND MIDELT

VON COUSCOUS UND GEGORENER ZIEGENMILCH

ZEDERNWALDDUFT IN AÏN LEUH

EIN ABSCHIED IN AZROU UND EINE FAHRT NACH SALÉ

RABAT, SALÉ UND EINE BLAU-WEISSE PERLE

ENTLANG DER KÜSTE ZURÜCK NACH CEUTA

VOR DEM HEIMFLUG ZU GAST IN GIBRALTAR

NACHWORT

DER AUTOR

QUELLENANGABEN

Marokkanischer Whisky

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

ANSTELLE EINES PROLOGS

QUELLENANGABEN

Marokkanischer Whisky

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

39

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

59

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

73

67

68

69

70

71

72

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

93

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

96

97

98

99

100

101

102

107

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

135

129

130

131

132

133

134

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

157

151

152

153

154

155

156

158

159

160

161

162

163

164

165

166

171

167

168

169

170

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

219

217

218

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

245

239

240

241

242

243

244

246

247

248

255

249

250

251

252

253

254

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

287

285

286

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

319

317

318

320

321

322

323

324

Die Kette der Atlasberge,deren Häupter schneebedeckt gen Himmel gereckt,überwinde sie und du wirst deinen Horizont allmählich mit derEndlosigkeit der Wüsten verschmelzen.

ANSTELLE EINES PROLOGS

Wenn immer ich in ein Land zurückkehre, sind alle zuvor gemachten Erfahrungen und Erinnerungen auf einen Schlag wieder präsent. Es ist wie ein Haufen zusammengehöriger Steine. Und mit jedem Erlebnis kommen einige Steine hinzu.

Über die Jahrzehnte haben sich auf diese Weise in manchen Ländern große Steinhaufen angesammelt. In anderen dagegen liegen nur wenige bis gar keine Steine.

AUF DEM WEG NACH MAROKKO

Malaga: Mittwoch, 31. Mai 1989: Seit Stunden hatte das Bullauge dasselbe langweilige Bild gemalt. Eine fein säuberliche Zweiteilung der Welt in Zartblau und Schmutzig-Weiß. Watte. Ganz Mitteleuropa schien von weicher Watte zugedeckt zu sein. Doch dann, als hätte jemand meine Gedanken erraten, verschoben sich mit einem Mal die Proportionen zugunsten des Weiß. Das geschlagene Blau rückte immer mehr nach oben aus dem Blickfeld.

Was war geschehen? Unser Fluggerät war kopflastig geworden und schickte sich an, seine Nase in die Watte hineinzutunken. Für einen langen Moment ward mir jegliche Sicht genommen. Dann hatten wir die Wolkenschicht durchstoßen, und eine neue Welt kam zum Vorschein. Bestrahlt in eigentümlichem Zwielicht lag unter uns die Sierra Nevada Spaniens.

Die Gipfel sahen tatsächlich wie die Zacken einer groben Säge aus. Wir schaukelten an dem Gebirgszug entlang, um in die tiefe Lücke hineinzuschwenken, die sich hinter dem letzten Berg auftat. Es war der Mulhacen, der sogar eine Kappe aus Schnee trug, einen letzten Abschiedsgruß des vergangenen Winters.

Andalusien präsentierte sich zu dieser Frühsommerzeit Ende Mai in fruchtbarem Gewand. Zartes Grün und erdiges Braun wechselten sich harmonisch ab. Im fernen Dunst verlor sich der Flickenteppich, dort, wo die Küstenlinie erahnbar wurde und die Nachmittagssonne regierte.

Rasant sanken wir dem Erdboden entgegen, trafen kurz vor dem Häusermeer Malagas auf die Betonpiste. Die Landung erlebte ich als ziemlich ungefedert, indes die Lautsprecherstimme des Kapitäns unterkühlt lässig blieb.

Laut klatschten um mich herum die Pauschaltouristen als ein Zeichen dafür, dass sie sich von einer immensen Anspannung befreit fühlten. Vor dem Flughafengebäude sah ich sie wieder, wie sie über den Asphalt hasteten. Koffertragende Bierbäuche mit knappsitzenden Kurzhosen und kunterbunten Hawaii-Hemden. Ihre Vorzeigedamen, oft mit billigstem Parfüm bestäubt und in voller Takelage, hielten mit ihnen nur mühsam Schritt, verfielen mitunter in hektischen Zwischengalopp. Einträchtig steuerten alle auf adrett aussehende spanische Empfangsdamen zu, welche Schilder mit den Namen der jeweiligen Hotelsilos hochhielten, klingende Namen wie den Marbella Beach Palace, für den ich hier keineswegs werben will.

Jeder wusste sich bestens aufgehoben, alleine meine Person blieb zurück, einsam, alleingelassen, vergessen. Nein, keiner erwartete mich, ich war auf mich selbst gestellt, und das hatte ich so gewollt. Ich war 29 Jahre jung, gegenwärtig Zivildienstleistender in einem Obdachlosenasyl und froh über die mir gewährte Freiheit auf Zeit. Ich würde mich durch Marokko bewegen, wie es mir gerade in den Sinn kam und wo es mich hinverschlug. Selbstverständlich hatte ich mich vorab informiert, was in mir Wünsche hatte reifen lassen.

Nun jedoch stahl ich mich in die Richtung, in der der Bahnhof liegen sollte. Eine einzige Seele verlor sich mit mir auf der Plattform. Sie stellte sich als deutsche Ruhrpott-Omi vor. Seit bald zwanzig Jahren saß sie in Andalusien auf ihrem Altenteil, wie sie mir ohne Umschweife ungefragt beichtete. Ihr fetter Koffer brachte bestimmt das doppelte auf die Waage wie mein großer Rucksack, schätzte ich, und diese Erkenntnis war es wohl, die in mir den mitfühlenden Impuls auslöste, an dessen Ende ich mich ihre gesamte Habe die Stufen hinauf in den Gang des Zugabteils wuchten sah. Uff! Wie hatte sie das wuchtige Teil nur bis auf den Bahnsteig bekommen?

Keine Zeit, darüber nachzusinnen. Zischend schlossen sich die Türen, und schon setzte sich unser Zug in Bewegung, schoss wie eine wütende Schlange durch das steinerne Grauweiß der Vorstädte Malagas.

Währenddessen die Omi aus ihrem Nähkästchen plauderte, mich dafür immerhin mit nett gemeinten Tipps fütterte, beispielsweise wie ich nach Algeciras kam. Sie kauderwelschte mit zwei Spaniern mehr schlecht als recht und nicht ganz frei von dem Willen, mir zu imponieren. Da mischte ich mich ein und sonderte einige schnelle Sätze in hiesiger Landessprache ab. Wie das Mütterchen da guckte! Und nun war ich es, der sich vielleicht ein wenig in Eitelkeit sonnte. Wie war das mit dem Einäugigen unter den Blinden?

Die Küstenstadt Fuengirola war die Endstation des Bummelbähnchens. Selbstverständlich war ich ein zweites Mal nett und hievte die Bürde der alten Dame unzählige Treppenstufen hinauf bis zu einem Taxi. Mit solch einem Gepäckmonstrum war die Alte zwangsläufig auf mich angewiesen. Bestimmt vermochte sie ihren Koffer keinen Zentimeter von der Stelle bewegen. Sie schien das genau zu wissen und bedankte sich dementsprechend überschwänglich lang und breit.

Dann erinnerte sie sich urplötzlich, » dat de Jung ja nach Algeciras am Reisen war«. Und sie teilte mir gnädigerweise mit, wo mein Bus zu suchen sei. Es waren nur drei Blocks.

Unbedingt heute noch wollte ich nach Algeciras reisen und Afrika, wo es Europa am nächsten kam, ins Auge sehen. Und gleich morgen früh den Sprung hinüber wagen, wo das Königreich Marokko wartete. Drei Wochen hatte ich vor, mich mit dem Rucksack durch das Land zu schlagen: Bus, Bahn, Taxi oder mit dem Daumen. Warum war ich nicht gleich direkt nach Marokko geflogen? Ich hatte keinen billigen Flug aufgetan. Als ziemlich mittelloser Zivildienstleistender war ich froh gewesen, »in letzter Minute« günstig von München nach Malaga zu fliegen. Nach Malaga musste ich am Ende auch wieder zurück, um den Flug zurück nach München anzutreten. Von München würde ich dann heim nach Stuttgart trampen.

Was hatte ich in Marokko vor? Die Königsstädte mit ihren Souks zu erleben, im hohen Atlas den höchsten Berg zu erklimmen, die Hamada hinter dem hohen Atlas mit ihren Oasen kennenzulernen. Das eine würde sich ergeben, das andere eben nicht. Ich wollte alles auf mich zukommen lassen. Aber Mierda! Jetzt hatte ich meinen Direktbus nach Algeciras gerade um drei Minuten verfehlt. Und gleich ein zweites Mal Mierda! Es war nämlich der letzte heute gewesen. Ausgerechnet.

»Nichts zu machen«, bedauerte der Mann am Ticketschalter. War das etwa jetzt die Belohnung dafür, dass man jemandem half? Mitnichten, nie sollte man Dinge in Zusammenhang bringen, die nichts miteinander zu tun haben. Aber Hartnäckigkeit würde helfen. Ergo fragte ich mich durch, und siehe da, es eröffnete sich mir eine weitere Möglichkeit, allerdings eine, die Geduld erforderte. Ich bestieg den Lokalbus, der sich an der Küste entlanghangelte, Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, Strand für Strand.

Während die Sonne vier Stunden weiterrückte, machte ich satte 60 Kilometer Boden gut und wurde obendrein von allen Seiten kräftig eingequalmt. Von wegen milde Sorte! Auf die Rauchverbotsschilder hinzuweisen, schien mir von vornherein aussichtslos, wenn selbst der Fahrer einen glimmenden Stängel in seinem Mundwinkel stecken hatte, den er nicht müde ward, von Zeit zu Zeit zu ersetzen.

In Estepoña hatte die Nacht endgültig den Tag besiegt. Ihrem Triumph war ein zähes Ringen vorausgegangen; in dessen Verlauf sich das Blut des sterbenden Tages über das westliche Firmament ergossen hatte und weiter zum Horizont hinabgetroffen war, wo es sogar das wellige Meer verfärbte. Welches sich obdessen jedoch ungerührt zeigte und weiter in seiner unermüdlichen Regelmäßigkeit über das Ufer schwappte.

In den Touristenorten brannten bereits die Leuchtreklamen der Hotels, Restaurants und Nachtclubs. Wie staunte ich, wie flächendeckend doch die Sonnenküste in den 1980er-Jahren zubetoniert worden war: mit immer denselben weißen, ineinandergeschachtelten Hotelbauten und Feriensiedlungen. Dabei war jede einzelne Anlage für sich genommen durchaus gelungen. Vorsprünge, Nischen und Bögelchen: Zum Teil besaßen die ihren andalusisch-maurischen Vorbildern nachempfundenen Bauwerke sogar durchaus Anflüge von deren architektonischer Leichtigkeit. In dieser großen Zahl jedoch wirkten die Bauten in ihrer geballten Gesamtheit schlichtweg abstoßend. Es war, als hätte man ein Original zu Tode kopiert.

Als nächstes stolperte ich durch die Randbezirke von Estepoña auf der Suche nach einem Quartier für die Nacht. Einen Campingplatz gab es leider nicht, zumindest fand ich keinen.

Jenseits einer Neubausiedlung, einer von so vielen, war ein mit verdorrtem Gras und Buschwerk überzogener Hügel bislang relativ unbebaut geblieben. Der Hang war zu steil, um mich dort einzurichten. Zuoberst jedoch, wo die Kuppe in Flachheit auslief, wartete einsam ein Hotelbunker, in dem die erleuchteten Fenster acht Stockwerke hoch in Reih und Glied standen. Eine neue Straße führte bequem hinauf, und ich hatte längst den Flecken Urbewuchs mit Gestrüpp und beinahe 17 Bäumen darin ausgemacht. Aus welchem Grund auch immer hatte man ihn vor der Abholzung bewahrt, verschont, vergessen oder absichtlich stehenlassen. Jedenfalls war ich dort drinnen sicher und geschützt, und ich fand meine ebene Stelle für mein kleines Zelt.

Bald saß ich vor meiner Tuchbehausung auf meiner Isoliermatte in der lauen Nacht. Steil fiel vor mir die Böschung hinunter. Während ich auf meinen mitgebrachten Vorräten kaute, Brot, Käse, Wasser, aber auch weichgewordene Schokolade, schweifte mein Blick von erhöhter Warte aus über die Lichter der Stadt, deren Helligkeit dem Nachthimmel die Sterne geraubt hatte. Dahinter lag im matten Schimmer das weite Wasser mit vereinzelten Lichtern, die Schiffen gehörten.

Untermalt vom Hintergrundgesäusel der Brandung des gezähmten Mittelmeeres, rauschte der Verkehr der Küstenschnellstraße herüber, unablässig. Hunde sangen mich in den Schlaf, ein Wiegenlied, das schon ihre Urahnen kannten.

Blick über Tarifa, Andalusien, und die Straße von Gibraltar auf Afrika [1982]

ÜBER CEUTA UND TÉTOUAN NACH FÈS

Estepoña: Donnerstag, 01. Juni 1989: Meine erste Nacht im Zelt auf dieser Reise war kurz gewesen. Viel zu früh wurde es im Sommer hell. Wurzeln hatte mich ins Kreuz gedrückt, aber es war die freudige Erwartung des neuen Tages gewesen, die mich zum Aufstehen gedrängt hatte.

Um sechs Uhr dreißig saß ich längst im Direktbus zur Fähre nach Afrika. Meinen praktischen Wasserkanister hatte ich ersatzlos am letzten Busbahnhof stehengelassen. Das hatte man nun davon, wenn man zu sehr auf ein Ziel fixiert war. In diesem Fall war es der einfahrende Bus gewesen, den ich inmitten eines Knäuels Menschen zu stürmen versucht hatte.

Wie diesig doch dieser Morgen war! Unerwartet brach ein Felsklotz in den Dunstkreis ein. Es war der Fels von Gibraltar, der sich monströs hinter weitläufigen Ölraffinerieanlagen erhob. Nun konnte Algeciras nicht mehr fern sein, das Tor zum benachbarten Kontinent, das hinter der stinkenden Industriestadt La Linea zu suchen war, von der ich aus der Distanz nichts zu sehen bekam als die Kessel und Schlote eben dieser petrochemischen Anlagen.

In Algeciras angekommen wanderte ich vom Busbahnhof nicht gleich direkt zum Hafen hinunter, sondern verschwand zunächst im Gewirr der Altstadtgassen des Viertels San Isidro. Zum einen war ich gerade dort, und zum anderen wollte ich mir, - wichtig für mich, um nach einer schlechten Nacht endlich ganz wach zu werden -, den ersten Café con leche heute gönnen, selbstverständlich mit dazu passendem süßen Gebäck.

Wie ihr Name konnte die Stadt ihren maurischen Einfluss nicht leugnen. »Die grüne Insel«, sollen die Araber sie genannt haben, als sie von Nordafrika nach Spanien kamen: Al-gezirah al-jadrah. Wahrscheinlich war diese kleine grüne, der Stadt vorgelagerte Insel der Namensgeber, die, heute angelandet und vergrößert, ein altes Fort trägt aber auch hässliche Hafenanlagen mit Öltanks. Für den berberischen Eroberer Tāriq ibn Ziyād und seine Truppen war sie strategisch gewesen. Ganz in der Nähe dort würde nachher meine Fähre nach Ceuta ablegen.

Wie ich auf meinem Weg durch die Altstadtgassen feststellte, wäre »die weiße Stadt« eine ebenso gut gewählte Bezeichnung für die Stadt gewesen, denn viele Fassaden blendeten mir in der Vormittagssonne weiß entgegen. Viel Zeit zur Besichtigung nahm ich mir trotzdem nicht, diesmal war ich ausschließlich wegen Marokko gekommen, Andalusien würde auf meinen nächsten Besuch in einigen Jahren warten müssen.

Immerhin nahm ich das Gassengewirr flüchtig wahr und saß endlich auf der Plaza Alta an einem der wackeligen Bistrotische und legte mit meinen beiden Magdalenas, die ich mir dazu gegönnt hatte, die große Tasse Milchkaffee trocken. Magdalenas empfand ich als typisch spanisch. Am ehesten waren sie mit kleinen Muffins zu vergleichen, und der Teig war luftig und duftete nach Zitrone.

Der Hafen gab sich laut und quirlig, wie es sich für einen Hafen gehört. Nicht zu übersehen waren die Fähren. Es gab mehrere, sogar eine teure, die versprach, die Strecke in der halben Zeit zurückzulegen. Das Doppelte für die Hälfte berappen wollte ich nicht, gedachte im Gegenteil die Zeit der Fahrt über die Straße von Gibraltar zu genießen, die ohnehin keine anderthalb Stunden dauerte.

Bald schon saß ich in einem Polstersessel auf schlingerndem eisernen Untergrund. Auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar wuchs die Landmasse Afrika aus dem Meer. Rasch rückte sie näher, in Gestalt hoher dunkler Küstenberge und der sich auf einem Landzipfel drängenden weiß gestrichenen, das Auge blendenden Häuserfront der spanischen Enklave Ceuta. Das Bild weckte in mir Sehnsüchte und Erwartungen an den Orient.

Längst stand ich vorne an der Reling und sah zu, wie der Bug des Schiffes das wellige dunkelblaue Wasser durchpflügte. Ich betrachtete die Stadt, die mehr und mehr den Horizont einnahm. Durch die Öffnung in der langen Hafenmole schlüpfte das Schiff in das Hafenbecken und lief den Kai an, dahinter hohe Häuser, Palmen, Plätze. Über den schmalen Steg betrat ich afrikanischen Boden und fand mich umgeben von all den Schiffen und Yachten im Hafen von Ceuta.

Sollte ich mich von Ceuta direkt nach Tétouan wenden? Fuhr ich nicht besser entlang der Küstenlinie nach Tanger, begleitet von den Küstenbergen mit dem Djebl Musa? Ich wollte das nachher ganz spontan entscheiden, und streifte zunächst, auf eine plötzliche Eingebung hoffend, ziemlich ziellos durch das Stadtzentrum. Demnach ließ ich alles auf mich einstürzen, was diese Stadt aufzubieten wusste: palmengesäumte gepflasterte Plätze, Herrschaftshäuser, etliche weiße Kirchen und eine überstolze Kathedrale, die »Catedral de la Asunción« an der Plaza de África. Das Bild erschien mir sauber und kolonial. Dennoch wehte mich ein Hauch Afrika an, und gleich zwei Hauche Andalusien.

Etwas befremdlich war es gewiss, in Afrika auf spanischem Boden zu wandeln, einer der beiden Enklaven Spaniens. Die andere hieß Melilla und lag weiter östlich, auf halbem Weg nach Algerien. Das war reichlich kurios und hatte eine lange Geschichte, die ich einmal knapp zusammenraffen darf.

Das strategisch günstig an der engsten Stelle der Straße von Gibraltar gelegene Ceuta blickt auf mindestens 2500 Jahre bewegte Vergangenheit zurück und war sogar schon viel früher im Neolithikum besiedelt. Hier wechselten sich die namhaften Völker der Geschichte in der Herrschaft ab.

Auch wenn bislang eindeutige Funde fehlen, vor den Griechen müssen die Phöniker hier gesiedelt haben, hier in Abyla, wo der Berg Musa in ein sich weit ins Mittelmeer schiebendes Vorgebirge ausläuft, von dem die römischen Geschichtsschreiber wie Strabo und Plinius der Ältere als eine Reihe von sieben gleich hohen Hügeln sprechen, als die sieben Brüder.

Die Stadt der Antike hatten einst, im Jahre 42, die Römer von den Karthagern erobert, die die Griechen abgelöst hatten, die ihre Stadt Hepta Adelphoi nannten, eben sieben Brüder beziehungsweise Geschwister1.

Die Römer übernahmen den Namen als Septa, verkürzt von Ad Septem Fratres, weil die Stadt bei eben diesen sieben Hügeln erbaut wurde, oder auf ihnen, ganz wie Rom. Ihre geliebten sieben Hügel hatten die Römer in der Fremde wohl nicht nur einmal wiedergefunden. Weiteres Beispiel Lissabon, die »weiße Stadt auf sieben Hügeln«, die phönikische Gründung »Alis Ubbo«, die später bei den Römern Olisipo hieß.

Jedenfalls fiel die Stadt Septa im fünften Jahrhundert, genauer im Jahre 429, an die Vandalen, die hier nicht allzu lange hausten, denn es kamen und gingen 534 die Byzantiner und 616 die Westgoten, die dann um 709 von den islamischen Eindringlingen vertrieben wurden. Es waren dieselben Berber- und Araberkrieger, die 711 unter der Führung ihres Tāriq ibn Ziyād eben einmal Spanien eroberten und das über 700 Jahre währende blühende Zeitalter der Mauren einläuteten. Drüben angelangt muss ihnen als erstes dieser wuchtige Berg aufgefallen sein, den sie dann Berg des Tāriq nannten, Djebl al Tāriq, eben Gibraltar.

Im Zuge der iberischen Reconquista griffen die Portugiesen unter dem Kommando von Heinrich dem Seefahrer mit hundert ihrer Schiffe Ceuta an und eroberten die Stadt am 21. August 1415. Sie nahmen die Stadt für ihren König Johann I. (Dom João I.) in Besitz und läuteten damit den Beginn der portugiesischen Expansion in Afrika und die portugiesische Kolonialzeit ein2.

1580 erlitt Portugal eine Erbfolgekrise. 1578 war König Sebastian I. 24 Jahre jung in der Schlacht von Alcácer Quibir in der Nähe des heutigen Ksar el-Kebir in Nordmarokko gefallen, gleichwohl sein Nachfolger Heinrich I. nur zwei Jahre später. Weil Erben fehlten, übernahm der Habsburger Philipp II. von Spanien Portugal in Personalunion, womit im selben Jahr 1580 Ceuta an Spanien fiel. Erst nach 60 Jahren erzwang Portugal mit dem Restaurationskrieg, Guerra da Restauração, gegen Philipp III. seine Unabhängigkeit, erhielt jedoch Ceuta nie zurück3.

Und heute? Selbst wenn Marokko nimmer müde wird, Anspruch auf die Städte zu erheben, Ceuta und Melilla sind spanische Enklaven geblieben.

Und überdies: War Ceutas Berg Djebl Musa nicht einer der beiden Säulen des Herkules gewesen und die andere war Gibraltar? Musa, beziehungsweise Musa ibn Nusayr, hatte der arabische Gouverneur geheißen, der Tāriq ibn Ziyād ausgeschickt hatte, Spanien zu erobern. Er selbst war in Marokko geblieben, und da steht er noch immer. Eben als Berg Moussa, Djebl Musa.

Aber hatte es die beiden Erhebungen nicht schon lange vor Herkules gegeben? Gingen sie nicht auf die Füße eines Riesen zurück, der einst dort stand, unbezwingbar, das eine Bein im heutigen Europa verweilend, das andere in Afrika? Aus nie geklärten Gründen verlor er eines Tages das Gleichgewicht und fiel rückwärts. Der starke Eindruck, den er hinterließ, füllte sich rasch mit Wasser. Und so entstand das Mittelmeer.

Letzteres ist natürlich frei erfunden. Wie aber verhält sich nun die Sache mit Herkules? Den wir besser griechisch statt römisch benennen, also Herakles.

Hera, Gattin des Himmelsvaters Zeus, war wieder einmal eifersüchtig. Sie war Zeus zahlreiche Liebschaften leid. Verschiedenste Gestalt annehmend zeugte Zeus notorisch wieder und wieder Kinder. Perseus beispielsweise war einer Vereinigung mit Danaë, der Tochter des Königs von Argos, entsprungen. Und jetzt sollte Herakles geboren werden, weil Heras Göttergatte Alkmene geschwängert hatte, eine Frau von selbstverständlich äußerst liebreizender Gestalt4.

Straße von Gibraltar: Überfahrt nach Ceuta [1982], (oben);

Der Gebirgszug des Djebl Musa [1982] (unten);

> Stadtansichten Tétouan [1982]

Alkmene war die Tochter von Elektyon, dem Sohn des Perseus. Um sich mit ihr zu vereinen, nahm Zeus die Gestalt von Alkmenes Gemahl Amphitryon an, als dieser auf Kriegszug war.

Während Alkmene schwanger ging, tönte Zeus, der erstgeborene Enkel von Perseus werde über Tiryns und Mykene herrschen und alle Nachgeborenen. Das würde demnächst Herakles sein. Jedoch Hera, in ihrer rasenden Eifersucht, ersann eine List, eben das zu verhindern.

Perseus würde in Bälde einen weiteren Enkel bekommen. Sthenelos, Perseus’ Sohn, war mit Nikippe vermählt, und ein Kind war ebenfalls unterwegs. Da traf es sich, dass Eileithia, eine gemeinsame Tochter von Hera und Zeus, die Göttin der Geburt war. Auf Veranlassung Heras verzögerte diese die eine Niederkunft und beschleunigte die andere. Und schon kam Eurystheus einen Tag vor Herakles auf die Welt5.

Eurystheus und Herakles, sie wuchsen heran, aber Freund wurden sie sich nie. Herakles, als Untertan seines Vetters, sah sich an dessen statt als den wahren König von Tiryns und Mykene. Eurystheus seinerseits fühlte sich Herakles in allen Belangen unterlegen, und das war er. Um ihn zu demütigen, bestellte er Herakles in seine Dienste. Aber Herakles weigerte sich, was wiederum Hera derart erboste, dass sie Herakles einen Wahn schickte, der ihm die Sinne vernebelte und ihn Trugbilder wie grässliche Riesenschlangen und andere Ungeheuer sehen ließ.

Im Wahn erschlug der Halbgott wie im Rausch diese Unholde und merkte, als er wieder klaren Geistes wurde, dass er nicht nur seine Frau Megara, die thebanische Prinzessin mit dem schönen Namen, ermordet hatte, sondern gleich auch seine drei Kinder, die er mit ihr hatte6.

Herakles wollte mit dieser Schuld nicht mehr weiterleben, aber das Orakel von Delphi, von ihm befragt, ließ das nicht zu, sondern befahl ihm, er solle sich zur Sühne, wie ihm befohlen ward, in die Dienste seines ungeliebten Vetters begeben. Zwölf Aufgaben, welche ihm aufgetragen, solle er erledigen. Das würde er doch wohl hinbekommen. Bei Erfolg würde er sogar die Unsterblichkeit erlangen.

So denn nahm Herakles die Herausforderungen an, aber Eurystheus suchte mit Heras Hilfe die Aufgaben heraus, die unmöglich ein Wesen je würde erledigen können. Indes Herakles, wie wir alle wissen, meisterte jede mit Bravour7.

Die zehnte seiner Aufgaben brachte Herakles in den äußersten Westen der in der Antike bekannten Welt. Dort trieb der dreileibige Unhold Geryon sein Unwesen, dessen Herde roter Stiere er rauben sollte. Es gelang ihm, indem er kurzerhand das Ungeheuer mit einem einzigen Pfeil tötete, den er mit dem giftigen Blut der schrecklichen Schlange Hydra getränkt hatte, die er in seiner zweiten Aufgabe getötet hatte.

Als Andenken an diese seine weiteste Reise hinterließ Herakles besagte Säulen. Sie markierten das Ende der antiken Welt, über das man sich erst in der Neuzeit wieder hinauswagte, als die Gier, neue Horizonte zu erobern, stärker geworden war als die Angst. In der damaligen Vorstellung war die Erde eine Scheibe und der Atlantik, verglichen mit heute, ein ziemlich schmales Gewässer, das bis an den Rand der Scheibe reichte. Von dort kehrte kein Schiff mehr zurück, weil es unweigerlich über den Rand hinabfallen musste in die ewige Schwärze, es sei denn, es wäre zuvor bereits von einem der monströsen Seeungeheuer verschlungen worden. Über die Säulen des Herkules hinauszusegeln, bedeutete für die christliche Seefahrt also den Aufbruch zu neuen, auch geistigen Welten.

Genau wusste ich nicht, wo das Ende der antiken Welt lag, wohl weit hinter dem Atlasgebirge, hinter dem Wüstenland im Westen. So wollte auch ich mich denn ein wenig wenigstens in diese Richtung aufmachen, für mich unbekannte Territorien zu entdecken. Und das auf ganz profane Weise, völlig frei von diesem Pathos. Aber halt, ich war noch nicht ganz fertig gewesen. Ist es nicht das Verdienst der portugiesischen Seefahrer, als erste Europäer in diese Welten vorgedrungen zu sein?

Dazu gleich mehr, jedoch zuvor einige Bemerkungen zu den Vorstellungen der Menschen der Antike, denn ihnen zu unterstellen, sie betrachteten die Erde als eine Scheibe, das ist zu stark vereinfacht. Das Land, Terra firma, wurde als Sphäre aufgefasst, die Erde als Ganzes jedoch nicht als Kugel. Diese Erdsphäre war umgeben vom Okeanus, dem Strom, der die Welt umfließt. Was die Erde sei und was der Ozean, wie weit beide reichten und was jenseits der Grenze lag, die auch Grenze des Erfahrbaren war, ja selbst des mit Schiffen Befahrbaren, dazu gaben die Philosophen Griechenlands und später des Römischen Reichs, also von Aristoteles über Ptolemäus bis hin zu Seneca, ähnliche Urteile ab, aber auch Spekulationen. Einheitlich war das Denken keineswegs.

Verbreitet war die Sphärentheorie, nach der jedes Element seine eigene Sphäre besaß8. Etwa das Wasser.

Das Wasser des weiten Ozeans war jedoch nicht nur einfach Wasser. Er war ein Strom, der gegen seine Ränder hin seine Konsistenz änderte, so dass kein Mensch je diese Grenze überschreiten konnte. Weit weg vom Festland herrschte Windstille, da dort kein Land der Luft Widerstand entgegenbrachte. Dort wurde das Wasser träge und schwer, gar zäh, dass kein Ruder dagegen ankam noch ein Segel gegen die Windstille9. Die Schiffe saßen fest. Dazu wurde das Meer seicht und es herrschte Dunkelheit oder eine Art Nebel. Dass es Meeresungeheuer gab, wusste man ohnehin. Dort, am äußersten Rand, gab es sie zuhauf. Und damit sind die Fünf Schrecknisse des Ozeans genannt.

Zu diesen Vorstellungen mögen die Karthager beigetragen haben, die zwischen dem 5. und 2. Jahrhundert v. Chr. das westliche Mittelmeer und den Atlantik in der Gegend der Säulen des Herakles beherrschten, und sich, diesen Auffassungen Nahrung gebend, vor Konkurrenz schützten10.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war weniger fehlende Technik wie Frontsegel, Kompass, Heckruder das Hindernis, sondern immer noch die Blockaden und Barrieren in den Köpfern der Europäer. Die aus der Antike überlieferten Vorstellungen hielten sie davon ab, im Süden Afrikas in eine neue Welt vorzustoßen. Waren es zuvor stets die Säulen des Herakles gewesen und das Gebiet großzügig südwestlich davon, die das Ende der Welt bedeutet hatten, war nun das Kap Bojador endgültig der »Punkt ohne Wiederkehr«.

Wo liegt dieses Kap Bojador? Heute gehört es zur Westsahara, und wenn wir, von den Kanarischen Inseln eine Linie nach Osten ziehend, auf die Küste treffen, dann finden wir es etwa 150 Kilometer südlich, jedenfalls noch sehr weit entfernt von der westlichsten Ausdehnung Afrikas bei Dakar gegenüber der Kapverdischen Inseln.

Ein Kap mit vorgelagerten, gefährlichen Riffen, die Landschaft eine lebensfeindliche Wüste mit sehr hohen Sanddünen, Hitze, kein Wasser, keine Siedlung damals. Aber die Portugiesen stellten sich dem Problem. Maßgeblich beteiligt war Henrique de Aviz, 1394 in Porto geboren, vierter Sohn des portugiesischen Königs Johann I. aus dem Ritterorden Avis. Er wurde als Heinrich der Seefahrer bekannt. Unter seinen Kommando war 1415 Ceuta von den Portugiesen erobert worden.

Der in Portugal 1319 eingerichtete Christusorden entstand als Nachfolgeorganisation der 1312 auf päpstlichen Erlass aufgelösten Tempelritter. 1420 wurde Heinrich der Seefahrer auf Bitten seines Königs und Vaters mit der Leitung und Verwaltung des Ordens beauftragt. Somit konnte er gleich mehrere Ziele verfolgen und sie vor allem finanzieren. Das Christentum verbreiten und den Islam zurückdrängen, der Krone durch Eroberungen und Erforschung neuer Länder Reichtum bescheren und letztlich, und das war wohl das Wichtigste, auch ihm selbst. Nicht zuletzt war er von einem Durst nach Wissen und Neuem beseelt.

Selten nur setzte Prinz Heinrich seinen Fuß auf ein Schiff. An Entdeckungsfahrten war er nie beteiligt, umso mehr an der Vorbereitung, der Ausbildung und Finanzierung sowie der Kolonisierung der neuentdeckten Gebiete.

Bei Sagres, am Cabo de São Vicente, richtete er sich ein und gründete eine Seefahrerschule. Das gesamte nautische Wissen der Zeit wurde gesammelt, und es wurde unter seiner Regie ein neuer Schiffstyp entwickelt: die Karavelle. Man lernte, gegen den Wind zu kreuzen, auch indem man die Segel erbeuteter Schiffe der Araber studierte.

Bald waren erste neue Inseln entdeckt: Porto Santo 1418, Madeira 1419, die Azoren 1427. Indes das Kap Bojador, es blieb vorerst ein Problem.

1433 beauftragte Prinz Heinrich Gil Eanes aus Lagos mit der schweren Aufgabe, aber jener kehrte bei den Kanarischen Inseln um. Heinrich ließ das nicht gelten und trieb Gil Eanes 1434 zu einem zweiten Versuch. Diesmal hielt sich Eanes weiter westlich und weitab von der Küste. Tatsächlich passierte er das Kap und geriet in ruhige Gewässer.

Irgendwo ging er an Land und sammelte zum Triumph Exemplare einer bis dahin unbekannten Pflanze, Rosa de Sancta Marya, Anastatica hierochuntica, Rose von Jericho.

Das war der Durchbruch. Tief im Aberglauben der Seeleute verwurzelte Ansichten lösten sich allmählich auf. Keine Unbefahrbarkeit des ozeanischen Meeres. Keine Meeresströmungen, die Schiffe jäh ins Unbekannte zogen in das »mar tenebroso«, das Meer der Finsternis. Weder verdorrt noch unbewohnt die Welt ganz im Süden, wo die Sonne senkrecht stand und, wie man angenommen hatte, alles verbrannte und das Meer kochen ließ11.

In den nächsten langen 50 Jahren arbeiteten sich die Portugiesen immer weiter südwärts die afrikanische Westküste entlang. Es entstanden diverse Befestigungsanlagen und Handelsstützpunkte. Der Menschenraub und Sklavenhandel nahm Aufschwung.

Anfangs war das Interesse der Krone an weiteren Entdeckungsfahrten gering, und es fehlten Geldmittel zu ihrer Ausrüstung. Der Äquator wurde erstmals 1474 überfahren. Es war dann Bartolomeu Dias, der 1487 als erster Europäer das südlichste Kap Afrikas erreichte.

Heinrich der Seefahrer war bereits am 13. November 1460 gestorben. Die Krönung seines Wirkens, die Umrundung der Südspitze Afrikas, hatte er nicht mehr erlebt.

Wenn man die Ereignisse zwischen 1415 und 1492 vorurteilslos nüchtern betrachtet, müsste nicht dieser Aufbruch und Vorstoß zur See in den Süden Afrikas, die Überwindung der Barriere, die vornehmlich in den Köpfen der Europäer existierte, als der eigentliche Beginn der Neuzeit gewertet werden? Ich finde, dass das mit Fug und Recht behauptet werden darf und tue das hiermit, allerdings in dem Bewusstsein, dass diese Bewertungen immer rückblickend aus der heutigen Sicht getroffen werden. Der vage Beginn der Renaissance um 1420 ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Trieben nicht erst der wagemutige Aufbruch der Portugiesen und deren Entdeckungen der Azoren und der Insel Madeira weit im Westen des Atlantiks die Spanier dazu, eigene Anstrengungen zu unternehmen?

Die Spanier suchten im Westen den Seeweg nach Indien und entdeckten ab 1492 einen neuen Kontinent. Den tatsächlichen Seeweg nach Indien jedoch fanden nur wenige Jahre später die Portugiesen, in dem Vasco da Gama 1498 erstmals in Calicut, Indien, auftauchte, nachdem er mit dem Kap der guten Hoffnung die Südspitze des afrikanischen Kontinents umsegelt hatte, an der Bartolomeu Dias 1487 umgekehrt war.

Und was ist mit Cabral? Wer kennt schon Pedro Álvares Cabral. Drei Jahre nach Vasco da Gama sticht er am 9. März 1500 von Lissabon aus in See und erreicht tatsächlich im Dezember des Jahres Calicut. Dazwischen jedoch waren die Schiffe südlich der Kapverdischen Inseln, vom Äquatorialstrom erfasst, so weit nach Westen getrieben worden, dass sie am 22. April 1500 eine bis dahin völlig unbekannte Küste entdeckten. Sie hielten das Land für eine große Insel und gaben ihr den Namen »Ilha de Vera Cruz«, heute Bahía, Brasilien. Sie trafen auf die Einwohner vom Volk der Tupiniquim mit ihrem bunten Federschmuck. Dann setzten sie die Reise fort, erreichten nach schweren Stürmen wieder Afrika und schließlich, nachdem eines ihrer Schiffe an die Küste des bis dahin unentdeckten Madagaskar getrieben worden war, am 13. September Indien.

Strenggenommen sollte bei der Entdeckung der Neuen Welt nicht nur von Amerika die Rede sein, ganze Welten wurden neu entdeckt. Und da ist der größte Teil Afrikas mit dabei. Bekannt war im Abendland zuvor lediglich das Afrika des Mittelmeerraums, einschließlich Ägypten und Sudan, und man wusste vage, dass in der Antike weiter im Süden das sagenhafte Reich der Königin von Saba existiert hatte.

Das ist jedoch die eurozentrische Sichtweise, die der alte Kontinent der Welt aufdrückte, so als habe es keine anderen zivilisierten Länder mit hochentwickelter Seefahrt gegeben. Dabei waren China und vor allem Arabien bereits früher viel weiter entwickelt, während das christliche Europa nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches jahrhundertelang in eine Starre fiel.

Die Araber, bereits aufgrund der Geografie ihres Einflussgebiets begünstigt, handelten auf dem Seeweg von Indien bis Südafrika, das ist gewiss.

Schon die Karthager der Antike waren nachweislich auf dem Seeweg entlang der Küste Westafrikas bis ins heutige Kamerun vorgestoßen. Im Periplus Hannonis wird von Hanno dem Seefahrer berichtet, Sohn des Hamilkhar, Herrscher von Karthago, der zwischen 480 bis 440 v. Chr. eine Seereise nach Süden unternahm, und den Golf von Guinea erreichte. Von einem Feuerberg ist die Rede, dem Kamerunberg, als Götterwagen, Theōn Óchēma, bereits über die Karawanenwege bekannt. Nachts war steil aufragendes Feuer zu sehen, welches die Sterne in Brand zu setzen schien, heißt es in dem Bericht, und am Tage zeigte sich ein sehr hoher Berg. Sie trafen auf wilde Menschen, auch die Weiber am ganzen Körper dicht behaart. Laut ihrer Dolmetscher waren das goríllai12. Männer vermochten sie nicht zu fangen aber sie töteten einige Weiber und brachten die abgezogenen Häute nach Karthago mit.

Nun war ich aber weit in die Geschichte abgeschweift, und es wird mir wiederholt passieren, hier und dort. Mittlerweile hatte ich mir in einer Café-Bar beim Mercado Central einen weiteren Café con leche gegönnt. Dabei hatte ich entschieden: Tétouan war mein erstes Ziel, nicht Tanger. Ein Überlandbus musste her! Schließlich wartete mit Marokko ein Königreich auf mich.

Ich fand auf die andere Uferseite an die Playa de la Ribeira und trottete lange die Avenida Martinéz Catena entlang. Einzig Stadtbusse fuhren mir über den Weg. Wenige waren zur Grenze unterwegs; von denen mich immerhin sofort einer aufgabelte, als ich winkte und gestikulierte, in der Nähe einer Haltestelle, zu der ich nun hinrannte, mit Sack und Pack.

Auf diese Weise landete ich nach wenigen Kilometern endlich an der Trennlinie der islamischen mit der christlichen Welt. Die spanische Seite hatte sich durch Mauern und Zäune abgeschottet, als wolle man sich ganz Afrika vom Leibe halten. Illegale Einwanderung war auch 1989 schon lange ein Problem.

Meine Einreise nach Marokko gestaltete sich hingegen problemlos. Vor dem Grenzhäuschen hockte rammdösig ein Europäer in der prallen Hitze. Seinen jeansbewährten Hintern hatte er in den Staub geparkt, dort, wo die Hunde ihr Hinterbein hoben und die Araber Betelsaft hinspien. Seine Merkmale waren speckige lange Haare und rotbekiffte Augen.

Jetzt hatte er mich entdeckt. Als wittere er Morgenluft, legte er seine Lethargie für einen hoffnungsvollen Moment ab. Seine Hand am ausgestreckten Arm reckte sich mir entgegen wie die eines Bettlers, und er haute mich um etwas an.

Es klang lallend. Ich verstand kein Wort und ahnte dennoch, winkte müde ab und ging unbeirrt meines Weges, während er kraftlos in sich zusammensank wie ein Häuflein Elend.

Der Uniformierte hinter dem Schalterloch sah mir lange prüfend ins Gesicht. Ich erwiderte den Blick freundlich stoisch. Da haute er mir, ohne unbequeme Fragen zu stellen, einen dicken roten Vermerk in mein Reisedokument.

Für mein Gepäck interessierte sich niemand, und der Schlagbaum senkte sich hinter meinem Rücken. Soeben hatte ich das Königreich Marokko betreten, eine völlig andere Welt. Keine Chance, zögerlich in sie hineinzulaufen.

Gleich hinter der Grenzanlage erwarteten mich als Empfangskomitee 20 hellblaue Mercedestaxis. Im Nu war ich von kleinen Männern in Hemdsärmeln und Sonnenbrillen umringt. Man riss sich lautstark um mich, wie auf einem Basar.

Schon hörte ich mich um die Preise feilschen. Gevierteilt hätten sie mich am liebsten. Man buhlte um meine Gunst, handelte sich ohne mein Zutun gegenseitig in den Keller. Sie stritten, sie schrien sich an, sie gestikulierten vehement. Dabei wollte ich gar kein Taxi für mich alleine, sondern meine Wenigkeit lieber einem Sammeltaxi anvertrauen, wie das die Reisenden hier gemeinhin taten, zu einem festen Preis für den Sitzplatz. Keine Handelei, kein Feilschen.

Sobald ich mich dafür offenmundig entschieden und das Wort Grand Taxi fallengelasen hatte, ließ die Meute resigniert von mir ab. Augenblicklich verfiel man wieder in die Starre des Wartens auf Kundschaft, jeder für sich, und ich hatte als Objekt der Begierde ausgedient, konnte mich unbehelligt von Wortschwallen bewegen, war Luft geworden für sie. Der Nachteil: Solch ein Sammeltaxi, eben genannt Grand Taxi, fuhr erst ab, wenn es wenigstens mit fünf Leuten beladen war. Das konnte eine geraume Weile dauern, aber jetzt besaß ich alle Zeit der Welt, ich weilte nicht mehr in Europa. Da war es ratsam, sich auf der Stelle anzupassen, Eile, Ungeduld, Unrast aber auch Ordnung, Korrektheit und Pünktlichkeit, das waren nun auf einmal sprachliche Ausdrücke, die eher als fremdartig empfunden wurden.