19,99 €

Mehr erfahren.

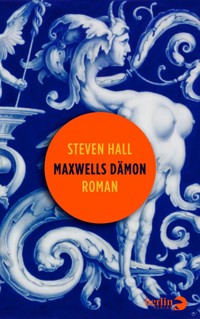

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jungautor Thomas Quinn erlebt einen seltsamen Herbst. Er fühlt sich von einer Romanfigur gestalkt. Vor neun Jahren schrieb sein Mentor Andrew Black einen überaus erfolgreichen Krimi und verschwand dann spurlos. Aber nun meint Thomas, Blacks Romanschurken überall zu sehen. Ein geheimnisvolles Zeichen seines Idols? Thomas macht sich auf die Reise in das entlegene Dorf, in dem er Black zuletzt traf... »Maxwells Dämon« ist eine alle Gewissheiten auf den Kopf stellende Suche nach der magischen Kraft des Alphabets, nach dem Rätsel der Liebe und nach dem Sinn des Lebens in dieser chaotischen Welt. »Erfinderisch, witzig und äußerst klug. . . Ich wäre vor Bewunderung fast vom Stuhl gefallen.« - Audrey Niffenegger

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

Übersetzung aus dem Englischen von Stephan Kleiner

© Steven Hall 2021

Titel der englischen Originalausgabe: »Maxwell’s Demon«, Canongate, Edinburgh 2021

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Victoria and Albert Museum, London

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

TEIL I

Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.

1

2

3

4

5

Für das Mächtige A

und meinen Zweiten, Stanley

TEIL I

Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.

Einen Augenblick lang war alles klar, und wenn das passierte, sah man, dass die Welt in Wirklichkeit kaum da war. Wussten wir das insgeheim nicht alle? Es war ein perfekt ausbalancierter Mechanismus aus Rufen und Echos, die vorgaben, Räder und Zahnräder zu sein: eine Traumuhr, die hinter einem milchigen Glas schlug, das wir als Leben bezeichneten.

Stephen King

1

Rosen

Als ich klein war, war mein Vater berühmt. Dr. Stanley Quinn war ein Mann des Wortes, ein Mann der Worte, ein Mann, der sich aus Tastengeklapper und Farbband mit einem tüchtigen Ruck selbst zum größten Dichter, Journalisten und Kriegsberichterstatter seiner Generation zusammengeschnürt hatte.

Effektiv bedeutete das, dass ich ohne meinen Vater aufwuchs, wenngleich er in meiner Erinnerung immer sonderbar anwesend war. Während seiner zahlreichen Abwesenheiten blieb mein Vater ein aktiver Teil meines Lebens – sein Foto in der Presse, seine Gedanken in Druckerschwärze, die mir die Finger verfärbte, seine körperlose Stimme, die aus dem Küchenradio drang.

Als Kind von vielleicht drei oder vier Jahren erschien es mir, als entfernte sich mein Vater stets nur teilweise von zu Hause. Sein Name, seine Stimme, seine Bilder waren immer für mich da, waren da, um über uns zu wachen. Selbst jetzt, nach fast dreißig Jahren, kehrt mein Vater noch zurück, wenn auch weit seltener. Seine Stimme taucht in Fernsehdokumentationen über die alten Konflikte wieder auf. Beirut, Suezkanal, Maskat.

Original-Tonbandaufnahme lautet die Einblendung, und dann ist er im Zimmer, berichtet durch statisches Zischeln und Rauschen hindurch, noch immer mein Vater.

Und, wissen Sie, es ist nicht unbedeutend, wie ein Kind einen Elternteil sieht. Die Welt dringt durch unsere Mütter und unsere Väter herein wie Licht durch ein Buntglasfenster, und unser kindliches Ich wird dadurch unwillkürlich und ein für alle Male gefärbt. Für mich war Dr. Stanley Quinn immer ein demontierter Mann, und Alexandra Quinn – nun ja, sie war immer eine dahinschwindende Frau.

Als Kind fiel mir nicht auf, wie seltsam es war, dass meine Mutter ihre Tage im Bett verbrachte. Das wurde mir erst Jahre später klar. Damals glaubte ich einfach, dass sich das so gehörte, und ehrlich gesagt, gefiel es mir. Die Morgen und die Abende meiner frühesten Kindheit verbrachte ich in unserem Haus auf dem Land oben in ihrem Zimmer, wo wir miteinander redeten und sie mir aus einem der vielen Bücher vorlas, die jeden Winkel des Hauses füllten.

Meine Mutter war eine schöne Frau, blass und zierlich, mit Haar von der Art, das in der Sonne wie ein Heiligenschein aufleuchtet. Ich habe das Wissen darüber, was mit ihr geschah, dass ihre Krankheit immer schwerer wurde, nie mit meiner Erinnerung an die Veränderungen, die sie durchmachte, in Einklang bringen können. Sie wurde einfach nur immer weicher, blasser, leichter. Irgendwie mehr anders, mehr anderswo. Soweit ich mich erinnere, gab es keine schlechten Tage, keine Hustenanfälle, keine unangenehme Verschlechterung, nur den Eindruck, dass sie weniger das eine und mehr das andere wurde. Sie sprach leise und las mir jeden Tag mit dieser sanften Stimme vor; bald hatten wir alle Kinderbücher im Haus gelesen und gingen zu den vollgestapelten Regalen mit der Büchersammlung meiner Eltern über. Bald war ich ein Kind der griechischen Tragödien, der darwinschen Kämpfe und der hell entfachten Tiger. Sie las die Worte der großen Denker, Schriftsteller und Künstler quer durch die Geschichte vor, und während sie es tat, las sie sie in mich hinein.

Oh, missverstehen Sie mich nicht, wenn ich das sage – ich weiß, dass ich nichts Besonderes bin. Was ich bin, denke ich oft, ist eine kleine Gartenhütte, ein mit alten, aus den prächtigen Häusern von Dickens und Darwin geborgenen Holzbrettern zusammengezimmerter klappriger Kasten, gedeckt mit geborstenen und herabgefallenen Schindeln von Herman Melvilles Zuhause. Mein Schloss schließt nicht, meine Fenster lassen sich nicht öffnen, und wenn es regnet, dauert es keine halbe Stunde, bis in meinem Inneren alles nass ist. Und, nun ja – das ist in Ordnung, wissen Sie? So ist es eben, und es stört mich viel weniger, als man meinen sollte. Denn die Sache ist die: Es waren nie das Lernen und das Wachsen, weshalb ich vor all den Jahren diese knarzenden alten Stufen hinaufstieg, das nächste schwere gebundene Buch fest an die Brust gedrückt. Alles, was zählte, waren die stillen Stunden zusammen mit meiner Mutter, wenn ich auf dem Bett saß und den Worten lauschte, die aus ihrem Mund kamen. Erst Jahre später begriff ich, dass die Geschichten, die sie mir vorlas, ein Teil von mir geworden waren, von der Qualität ihrer Stimme in meine Haut und mein Blut gewirkt, und ich begriff die unkomplizierte Liebe, die diese Zeit erleuchtet und bestimmt hatte.

o

Ich erinnere mich an zwei Jahreszeiten aus diesem sehr frühen Teil meines Lebens, einen Sommer und einen Winter, wobei es dazwischen natürlich einen Herbst gegeben haben muss. Dieser Sommer war ein außergewöhnlicher, da Dr. Stanley Quinn einen seiner seltenen längeren Besuche zu Hause machte.

Ich erinnere mich, dass mir die Körperlichkeit meines Vaters magisch erschien. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass er ein Bild war, eine Stimme, der Geruch von Kleidern in einem Kleiderschrank und hundert andere nur mit einem einzigen Sinn wahrnehmbare Avatare. Nun aber war es, als hätte irgendeine Kraft sein ganzes Ich zusammengezogen, als hätten sich diese bruchstückhaften Elemente für kürzeste Zeit verdichtet, um einen Mann zu formen, und dieser Mann konnte mit einem Mal seinen körperlichen Willen auf die Welt ausüben. Die einfachsten Dinge – dass mein Vater auf ausgesprochene Wörter reagierte, dass er sich von einem Teil des Hauses in einen anderen bewegte, dass er die Rosensträucher beschneiden konnte, dass er berührt und gefühlt werden konnte und eine echte Hand hatte, die meine eigene halten konnte –, diese Dinge waren Wunder, Zauberei, erstaunliche Ereignisse, die mich voller Verblüffung zurückließen.

Ich erinnere mich genau an ein bestimmtes Gespräch mit meinem Vater aus dieser Zeit.

Die Erinnerung beginnt mit Rosen in einem Korb.

»Wieso machst du das?«

Mein Vater schaute zu mir herunter, einen frisch abgeschnittenen Rosenstängel in einer Hand, eine silbern funkelnde Gartenschere in der anderen.

»Damit wir sie deiner Mutter hineinbringen können. Sie liebt Rosen.«

»Am liebsten mag sie die roten.«

»Ja.« Mein Vater schnitt einen weiteren Stängel ab. »So ist es.«

»Aber jetzt, wo sie abgeschnitten sind, sterben sie doch.«

Ich muss sehr ernst geklungen haben, als ich das sagte, denn Dr. Stanley unterbrach seine Arbeit und kniete sich vor mich hin.

»Aber wenn wir sie nicht abschnitten, wie könnte deine Mutter sie dann sehen?«

Ich dachte nach.

»Wir könnten doch ein Foto für sie machen«, sagte ich.

»Und wäre das dasselbe?«

Ich dachte wieder nach.

»Nein.«

»Nein«, sagte er. »Die Rosen strahlen, sie sind schön, aber sie halten nicht sehr lange. Und das ist in Ordnung so, es ist ein wichtiger Teil von dem, was sie ausmacht.«

Wir brachten die Rosen ins Haus.

o

Meine nächste Erinnerung ist, wie ich im darauffolgenden Winter ins Elternschlafzimmer geführt werde, um den Leichnam meiner Mutter zu sehen und mich zu verabschieden.

Ich erinnere mich an den Schnee, der sich vor der Fensterscheibe türmte, und den Schneesturm, der draußen blies, aber im Zimmer selbst war es still und ruhig. Staubpartikel hingen wie Sterne in der Luft, Fixpunkte in einem unveränderlichen Raum. Der Kopf meiner Mutter sah so leicht aus auf ihrem Kissen; sie schien kaum da zu sein.

Ich trat ohne Angst an ihr Bett.

Ich verspürte keinen jähen Trennungsschmerz. Wie mein Vater, nur in einem anderen Sinn, hatte meine Mutter unser Zuhause immer schon Stück für Stück verlassen.

Ich weiß noch, dass es mir vorkam, als hätte ihr Leben nicht geendet, sondern als wäre sie eher am natürlichen Schlusspunkt irgendeines mütterlichen Prozesses angelangt. Seit Anbeginn der Zeit war ihre Stimme beständig leiser, waren ihre Bewegungen immer langsamer geworden. In den letzten Wochen hatte sie mir mit einem kaum hörbaren Flüstern vorgelesen, und in den letzten paar Tagen hatte sie stumm gelesen, hatte ihr Mund Wörter geformt, die ich nicht hören konnte. Sie bewegte sich weniger und weniger, bis ihre Bewegungen unmerklich wurden, bis es schließlich gar keine Bewegungen mehr gab. Eines wurde zum anderen – so war es immer gewesen, und komplizierter war es auch am Ende nicht.

Ich stand still neben dem Bett, meine Hand auf der meiner Mutter, und sah zu, wie die Schneeflocken wirbelten und sich vor der Fensterscheibe auftürmten. Mir wurde bewusst, dass ich auch in mir selbst Schnee fallen spürte, eine sich herabsenkende weiße Decke, die meine Gedanken still und konturlos und auf eine behagliche Art taub machte.

Nach kurzer Zeit senkte sich mein Blick und landete auf einem großen Buch, Broten’s Encyclopaedia of British Plants and Trees, das am Rand des Nachttischs meiner Mutter lag. Wir hatten dieses Buch gemeinsam gelesen, und die Hunderte von Beschreibungen, Radierungen und farbigen Drucke waren mir alle sehr vertraut. Ich zog mich auf die Matratze, griff nach der Enzyklopädie, hievte sie auf meinen Schoß und schlug sie auf.

Das Buch öffnete sich, und da, zwischen zwei Textseiten, lag etwas, was ich dort noch nie gesehen hatte.

Eine echte rote Rose, vollkommen platt gedrückt – so platt, dass sie beinahe durchsichtig war.

Zögerlich streckte ich einen Finger aus und stellte fest, dass ich sie bewegen konnte.

Vorsichtig, sehr vorsichtig, löste ich die Rose von den gedruckten Zeilen.

So verharrte ich sehr lange, still dasitzend, die Rose einfach nur in meiner Hand haltend.

2

Dreißig Jahre später

Broten’s Encyclopaedia of British Plants and Trees ist das erste Buch in meinem Bücherregal, aber wüsste man das nicht, könnte man es nicht erkennen. Es ist in Blisterfolie und die Art von UV-resistentem Plastik eingesponnen, das verhindert, dass Superman-Comics im Sonnenlicht zerfallen.

Die dreißig Jahre alte Rose darin hat nur leicht gelitten. Ein einziges Blütenblatt fehlt, ausgerissen von meinem strubbeligen sechzehnjährigen Ich. Der Idiot. Er verspürte das Bedürfnis, das Blütenblatt mit sich herumzutragen und es bei der Art von Party, auf der immer The Cure lief, den Mädchen zu zeigen. Natürlich gab er es irgendwann einer von ihnen, als sie spät in einer Sommernacht in einem geschlossenen Park saßen.

Es gibt noch weitere, geringere Schäden. Hier ein versehentlich geknicktes und eingerissenes Blatt, dort ein Dorn, der sich gelöst hat und in die Bindung des Buches pikt. Diese Dinge nehmen mit jedem Hervorholen zu. Darum bleibt die Rose meiner Mutter heutzutage fest zwischen die Seiten gepresst, sicher verborgen in der pechschwarzen Obhut radierter Weißdorne und Hyazinthen, eingewickelt in ihre Blisterfolie und Supermans Spezialplastik.

Das nächste Buch in meinem Bücherregal – angenommen, wir bewegen uns in östlicher Richtung, wie es bei uns alle jungen Leser zu tun lernen[1] –, das nächste Buch also ist eine große gebundene Ausgabe der Gesammelten Werke meines Vaters.

Die Widmung auf der Titelseite lautet: »Ich werde immer für dich da sein, Tom«, und wenn man mich darum bäte, könnte ich auch heute noch jeden Kringel und jede Linie dieser Mitteilung aus dem Gedächtnis nachzeichnen. Es ist ein gebundenes Buch mit einigen Anzeichen von Verschleiß – abgegriffene Seiten, geknickte Ecken, Unterstreichungen. Ein Antiquariat beschriebe es vielleicht mit »starke Gebrauchsspuren«, aber wäre es ein Teddybär, man würde nicht zögern, ihn »ein wenig abgeliebt« zu nennen.

Nach den Gesammelten Werken kommen wir zu drei Büchern aus meiner frühen Jugend. Eine hübsche gebundene Ausgabe von Don Quijote, eine Taschenbuchausgabe von Es und ein eselsohriges Exemplar von Der Hexenmeister vom flammenden Berg.

Diese Bücher sind Überlebende, bemerkenswert aufgrund der Tatsache, dass sie noch existieren. Im Alter von dreizehn Jahren, an einem längst vergessenen Julitag, nahm ich jedes von ihnen aus dem Regal in unserem Haus auf dem Land und legte es in einen Koffer (zusammen mit den Gesammelten Werken und der Enzyklopädie der Pflanzen und Bäume, die mich überallhin begleiteten), um sie als Lesestoff für die Sommerferien ins Haus meiner Tante am Meer mitzunehmen. Darum waren die Bücher nicht in unserem Haus, als die zweite Frau meines Vaters, die Dichterin Margery Martin, es niederbrannte und auch alles andere zerstörte, was wir besaßen.

Aber lassen wir das.

Nach den Überlebenden kommt ein weiteres Buch meines Vaters, Die neuen gesammelten Schriften. Es ist ein schmales schwarzes Buch, eine Linie aus Ruß und Trostlosigkeit, die das Regal teilt wie die K-T-Grenze. Die Widmung lautet: »Für Thomas, meinen Sohn«. Dr. Stanley Quinn ließ noch Raum für weitere Wörter, muss es sich aber anders überlegt haben oder nicht dazu gekommen sein, sie hinzuzufügen. Der Rest der Seite blieb unangetastet. Und es markiert ein Ende, dieses Buch, eine zerfurchte und zerbombte Maginot-Linie zwischen mir und meinem Vater. Eine Linie, die in den vielen langen Jahren danach keiner von uns beiden mehr überschreiten sollte.

Die Bücher ziehen sich weiter im Regal entlang, mehr als ein Jahrzehnt vergeht mit ihnen, bis wir schließlich bei The Qwerty Machinegun von Thomas Quinn ankommen, meinem ersten eigenen Roman. Ich hatte dieses Exemplar am Veröffentlichungstag meinem Vater geschickt, nur um es eine Woche später mit einem knappen Vermerk von jemand Unbekanntem zurückzuerhalten – »Zu wenig und zu spät«, stand da.

Zu wenig und zu spät. Die Nachrufe erschienen wenige Tage darauf. Ich hatte schon immer ein lausiges Timing. Mein Vater – mein sprechender, Reden schwingender, sich bewegender, atmender, meine Hand haltender Vater – hatte sich endgültig aufgelöst.

o

Gleich nach The Qwerty Machinegun kommt ein weiterer Erstlingsroman, der hinter meinem eigenen aufragt wie das Empire State Building hinter dieser kleinen Kirche in New York – Cupid’s Engine.

Dieses riesige Buch steht genau in der Mitte meines Regals wie ein großer, dunkler Scheitelstein, jeder Quadratzentimeter des verknitterten und abgestoßenen Einbands mit Lob zugekleistert: »Der Kriminalroman des Jahrzehnts«, »Eine verschachtelte Trickkiste voller Entzücken«, »Suchterzeugend und erstaunlich«, »Ein Fest für Krimifans«, »Makellos«, »Bemerkenswert« und irgendwo dazwischen »›Ein Schriftsteller von einzigartiger Begabung‹ – Stanley Quinn«. Mein Vater leistete selten Büchern anderer Autoren Schützenhilfe, aber Cupid’s Engine ist auch sonst, auf mindestens ein Dutzend verschiedene Weisen, bemerkenswert. Der Verfasser des Buches, Andrew Black, wird auf diesem Umschlag kaum hervorgehoben, doch das hat in den neun Jahren seit der Erstveröffentlichung von Cupid’s Engine nicht verhindert, dass sein Name in der Vorstellungswelt des Feuilletons und der Leserschaft eine enorme Bedeutung einnimmt. »Ein mysteriöses, geheimnisumwobenes Genie«, lautet das Zitat vom Independent. Und die müssen es wissen. Wie alle anderen auch hatten sie kein Interview oder auch nur ein Autorenfoto bekommen, das sie neben ihrer 5-Sterne-Besprechung hätten abdrucken können. Bei Veröffentlichung des Buches wusste man nichts über Andrew Black; niemand konnte mit Black sprechen, niemand konnte Black treffen, und so ist es bis heute geblieben. Verschwörungstheorien, Täuschungsversuche, unscharfe Autorenfotos und gefälschte Dokumente machten die Runde und wurden Stück für Stück widerlegt und verworfen. Blacks Verlag hatte auf Nachfrage nur kokettes Lächeln und Schulterzucken anzubieten, wusste man doch, dass ein Mysterium Buchverkäufen nicht schadet, und Blacks Agentin, Sophie Almonds, beantwortet Jahr für Jahr sämtliche Nachfragen mit ein und derselben Verlautbarung: »Andrew Black steht nicht für Kommentare oder Interviews zur Verfügung, dankt Ihnen jedoch für Ihr Interesse an seinem Werk.«

Eines der wenigen konkreten Details, das Blacks Jäger zutage fördern und überprüfen konnten, betraf jenes ungewöhnliche Umschlagzitat meines Vaters. Ich war nicht der Einzige, der ein Lob von Stanley Quinn überraschend fand, und an diesem bestimmten Faden zu zupfen, führte diejenigen, die nach Einzelheiten zu dem mysteriösen Autor suchten, zu Ergebnissen.

Andrew Black war Assistent und später Protegé meines Vaters gewesen.

Auserwählter. Thronanwärter. Jünger. Suchen Sie sich aus den Zeitungsausschnitten etwas aus. Gelegentlich hatte ich auch geistiger Sohn gelesen, was noch ein klein wenig mehr wehtat als die anderen Bezeichnungen, wie Sie sich sicher vorstellen können. Mein Vater war enorm stolz auf Black, und im Gegenzug – so hieß es in mehreren Berichten – vergötterte Black meinen Vater. Sie waren ein Team, eine Einheit, eine zweiköpfige literarische Familie. Mein Vater verriet nie auch nur ein einziges weiteres Detail über Black, ganz gleich, wie oft man nachbohrte, doch die schlichten Tatsachen bestätigte er gern. Zum Protegé gewordener Assistent. Stolz.

Und die Sache ist die: Mein Vater war zu Recht stolz auf Black. Und ja, manchmal schmerzt es mich innerlich ein bisschen, wenn ich daran denke, aber was spielt das für eine Rolle? Er hatte recht.

Cupid’s Engine wurde zu einem globalen Phänomen und verkauft sich Jahr für Jahr für Jahr weiter in hohen Stückzahlen. Und das ist verdient; es ist verdient. Andrew Black ist ein Genie. Das Buch ist – das lässt sich nicht abstreiten – durch und durch ein Meisterwerk.

Dieses Exemplar hier wurde fast bis zur Zerstörung gelesen: Der Buchrücken ist eine einzige Masse weißer Bruchlinien, der Leim ist gesplittert, und Dutzende vergilbter, eselsohriger Seiten ragen in schiefen Winkeln hervor. Es ist ein faszinierendes Objekt, ein riesiger, schäbiger Monolith, ja tatsächlich so groß und so dominant, dass man das Buch dahinter leicht übersehen könnte.

Auf der anderen Seite von Cupid’s Engine steht, auf dem Regalbrett so weit nach hinten versetzt, dass es halb im Schatten versinkt, ein zweites Exemplar von The Qwerty Machinegun. Dieses ist schadhaft, sein Rücken von einer Kollision mit etwas Hartem schrecklich verkrümmt.

Nähme man dieses Exemplar aus dem Regal und schlüge es auf, stellte man fest, dass die Seiten fast bis zur Auslöschung voller Änderungen, Streichungen und Aberhunderten von Anmerkungen und Korrekturen in säuberlicher Handschrift mit einem feinen schwarzen Stift sind. Blätterte man zum Anfang, zur Titelseite, fände man eine kleine, ebenso säuberlich geschriebene Notiz:

Thomas,

Sie wollten wissen, was ich von Ihrem Roman halte.

Andrew Black

3

Warum boxt ein Engel?

Die Bücher im Bücherregal stehen in stummen, staubigen Reihen.

Sie stehen und stehen und stehen.

Nichts geschieht. Nichts verändert sich.

Innerhalb gewisser Parameter könnte dies jeder beliebige Tag sein.

Die Bücher sind die Bücher. Der Staub ist einfach nur … Staub.

Wissen Sie, was Staub ist? Haben Sie je ernsthaft darüber nachgedacht?

Staub ist alles und nichts zugleich.

Er ist der Rauch und die Abgase der atmenden Stadt; er ist der Große Brand von London und der Blitzkrieg, die Crossrail und die Feuerschalen im Mithras-Tempel. Er ist die Lebenszeit von Thomas und Imogen Quinn, die Fasern ihrer Taschentücher, Strümpfe und Weihnachtspullover; er ist Hautschuppen, die davonstieben von gekratzten Köpfen, geriebenen Augen und heftigen Umarmungen, von High Fives, Heimwerkerarbeiten, albernen Tänzen und Handjobs, von ungeduldig heruntergezogenen Slips und hochgezogenen Socken, von heftigem Winken und Rufen und einem Jucken, das ein Stückchen höher, ein Stückchen höher, noch ein Stückchen höher sitzt. Er ist eine Vermischung all dieser Dinge und Ereignisse und all der unterschiedlichen Menschen, die wir gewesen sind, während wir gemeinsam an diesem Ort gelebt haben, er ist eine Vermischung von fast allem, durch die – fast nichts entsteht.

Nur Staub.

»Hast du dir schon mal überlegt, was für Geschichten er erzählen könnte?«, sagte meine Tante einmal zu mir, als sie ihn in großen Wolken aus dem Läufer klopfte, der an den Knoten ihrer Wäscheleine zerrte. Nun, ich habe ausgiebig darüber nachgedacht, und die Antwort ist: gar keine. Wissen Sie, der Staub kennt kein und oder wie oder wann oder aber. Er hat keinen Begriff von so oder dann oder weil. Selbst wenn er sprechen könnte, würden sich in seinen Geschichten keine Geschehnisse entfalten, sie hätten keinen Anfang und kein Ende, nur eine sinnlose, einsilbige Kakofonie von Mittelteilen.

Beim Staub ist das Medium die einzige Botschaft.

Manchmal lässt mich die Art und Weise, wie er sich um die Bücher im Bücherregal sammelt, an jene ersten Säugetiere, die winzigen prähistorischen Urmäuse, denken, die den Dinosauriern zusahen und darauf warteten, dass ihre Zeit kommen würde.

»Scheiße.«

Und mit einem Mal könnte es nicht mehr jeder beliebige Tag sein.

Mit einem Mal ist es – jetzt.

Dieses Scheiße kam von mir draußen auf dem Flur, in dem Augenblick, als ich merkte, dass mein iPad und auch, Moment bitte – »Ach, verdammter Mist« –, mein iPhone beide mit dem Installieren von Updates beschäftigt waren, wodurch mir nichts zur Zerstreuung blieb, obwohl ich ausgesprochen dringend auf Toilette musste.

Ich schob die Tür zum Gästeschlafzimmer auf und tappte rasch durch den Raum. Ich zog meine große, zerfledderte Ausgabe von Cupid’s Engine aus der Regalmitte und ging zur Tür zurück.

Zwei Minuten später saß ich mit heruntergezogener Hose in unserem winzigen Bad und blätterte zum ersten Mal seit Jahren an den Herausgeberinformationen und der vergilbenden Titelseite des Buches vorbei.

In diesem Augenblick klingelte das Festnetztelefon.

Ich schaute hilflos durch den Flur zur Wohnzimmertür. Ich war auf der Toilette immer noch sehr beschäftigt und ganz und gar nicht in der Lage, den Anruf anzunehmen.

Was, wenn es Imogen ist?, dachte ich. Na ja, dann springt der Anrufbeantworter an, und du kannst sie in ein paar Minuten zurückrufen. Davon geht die Welt nicht unter.

Ich wandte mich wieder meinem Buch zu und bekam kaum mit, wie es zu klingeln aufhörte und der Anrufbeantworter sein lautes Piepen von sich gab.

Dann nahm ich allmählich die Stimme aus dem Lautsprecher wahr.

Zuerst erkannte ich sie unbewusst, glaube ich, ihre Vertrautheit, und sie riss mich halb aus meinen Gedanken. Doch die Worte klangen gedämpft, und eine Nachricht von nachrangiger Bedeutung drang durch den Rand meines Bewusstseins – im Radio lief wieder einmal eine seiner alten Aufnahmen: ein Interview oder ein alter Frontbericht. Ich hörte nicht sehr aufmerksam hin und bekam daher nur die letzten Wörter mit.

»… Warum boxt ein Engel in Bethlehem?«

Eine kurze Pause entstand, und dann sagte seine Stimme:

»Bist du da, Tom?«

Mein Kopf schoss nach oben.

Was?

Ich ließ Cupid’s Engine fallen, lose Seiten flogen über den Boden des Badezimmers.

Was?

Ka-klank. Tuuuuuuuuuuuuuuuuut.

Die Hose noch um die Knöchel, rannte ich durch den Flur in Richtung Wohnzimmer.

Der Teilnehmer hat das Gespräch beendet.

Der Teilnehmer hat das Gespräch beendet.

Der Teilnehmer hat das Gespräch beendet.

Ich stieß die Tür auf, stand mit klopfendem Herzen im Türrahmen und starrte auf das Telefon.

Der Teilnehmer hat das Gespräch beendet.

Mein Vater war seit fast sieben Jahren tot.

4

Analog

Sie haben keine neuen Nachrichten.

Sie haben keine neuen Nachrichten.

Sie haben keine neuen N–

Sie haben keine –

Sie haben. Eine. Gespeicherte Nachricht. Vom. 11. Mai …

»Hey, ich bin’s … Ich, Imogen … deine Frau. Bist du da? … Bist du da? … Nein? Na gut. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, was zu essen, und bist gestorben. Ich liebe dich. Melde mich später noch mal. Alles Liebe –«

Nachricht gespeichert.

1 4 7 1

Sie wurden gestern angerufen um. Vierzehn Uhr. Sechsund–

1 0 0

»Hallo. Vermittlung.«

»Ja, hallo. Könnten Sie mir sagen, wann diese Nummer zuletzt angerufen wurde, bitte?«

»Ja – dieser Anschluss wurde zuletzt gestern Nachmittag um 14.36 Uhr angerufen. Möchten Sie die Nummer des Anrufers wissen?«

»Nein, ist schon gut. Das war, äh, irgendein Werbeanruf. Und danach kam nichts mehr?«

»So ist es, Sir.«

»Ich frage nur, weil das Telefon gerade geklingelt hat.«

»Oh. Also, im System wird nichts angezeigt.«

»Okay. Also –«

»Da haben sich vermutlich zwei Leitungen überschnitten.«

»Überschnitten?«

»Richtig, Sir. Das kommt gelegentlich noch vor. Möchten Sie, dass ich Sie mit dem BT-Helpdesk verbinde? Die können die Verbindung überpr–«

»Nein, ist schon gut. Danke.«

»In Ordnung, Sir, danke schön.«

[Klack]

Sie haben keine neuen Nachrichten.

Sie haben keine neuen Nachrichten.

o

Der Whisky kreiste im Glas, und ich starrte aus dem Fenster auf den alten Kirchturm, der auf der anderen Seite des Parks aus dem Orange und Gelb des Blätterdachs ragte.

Es ist merkwürdig, wenn man einen unverstellten Blick in sein Inneres erhascht, wenn irgendein Ereignis daherkommt und – nur einen winzigen Augenblick lang – den Deckel wegstößt und das Licht hereinfallen lässt. Vor wenigen Stunden hatte ich eine gedämpfte Stimme aus dem Anrufbeantworter im anderen Zimmer gehört, und ich war mir nicht nur augenblicklich sicher gewesen, dass es die Stimme meines toten Vaters war, sondern auch, dass er mir etwas mitteilen wollte. Es hatte ein einziges Wort gebraucht, um zu dieser unmöglichen Schlussfolgerung zu gelangen.

Tom. Ein Wort, das bei Licht besehen wahrscheinlich ein ganz anderes Wort gewesen war – etwas halb Gehörtes, gedämpft durch zwei Wände, einen Flur und eine Wohnzimmertür. Dennoch war ich mir in dem bewussten Augenblick so sicher gewesen, dass ich durch die Wohnung gehetzt war, um dieser Stimme mit der Hose um die Knöchel nachzujagen.

Was wissen wir letzten Endes denn schon über uns? All die Jahre der Trennung von meinem Vater, der Groll, die Distanziertheit, das Begräbnis in Spanien, an dem ich nicht teilgenommen, und die Grabstätte, die ich nie gesehen habe, wenngleich ich mir sagte, dass ich sie eines Tages besuchen würde, wenngleich ich wusste, dass ich es nicht tun würde. All der Schnee von gestern, der seitdem geschmolzen ist, Schnee, der immer nur schmilzt und schmilzt und nie, wirklich niemals zurückkommt, und doch hatte irgendein dunkler Teil meines Gehirns trotz allem darauf gelauert, dass er diesen alten Zaubertrick vollführte – sich selbst aus verstreuten Wörtern und alten Tonaufnahmen wieder zusammenzusetzen und zurück zu mir nach Hause zu kommen, so wie er es in meiner Kindheit getan hatte.

Google bestätigte, was die Telefonistin über die sich überschneidenden Leitungen gesagt hatte – das kommt gelegentlich vor. Es hat mit den alten analogen Kabeln zu tun, die es im Telefonnetz noch gibt. Kabel nutzen sich durch die langen Jahre im scharf wehenden Wind ab, werden in der Sonne spröde oder verrotten in undichten Verbindungskästen. Das bedeutet, dass aus heiterem Himmel das Telefon klingelt – man hebt ab, und zwei Fremde sprechen über ein Garagentor oder vereinbaren einen Termin in der Autowerkstatt oder reden über den neuen Freund von jemandem namens Alison. Diese Anrufe sind eigentlich keine Anrufe, es sind Pseudoanrufe, Nichtanrufe, und sie stellen die merkwürdigsten Dinge mit Anrufbeantwortern und Kommunikationsdatensätzen an. Es ist sonderbar, es ist ungewöhnlich, aber mehr auch nicht. Fehler im System sind unvermeidlich, denn alle Systeme sind bis zu einem gewissen Grad fehleranfällig. Wie Max Cleaver, der Detektiv und Held aus Cupid’s Engine, es formuliert: Für den Triumph des Chaos ist nichts weiter notwendig, als dass die Reparateure nichts tun.

Ich fand es poetisch, dass dem Ganzen ein analoger Fehler zugrunde liegen sollte, war mein Vater doch ein so entschieden analoger Mensch gewesen. Ein analoger Geist in einem analogen Kabel. Nur dass es natürlich keinen Geist gab. Dr. Stanley Quinn hatte keine Zeit für Nullen und Einsen gehabt. Er vertraute auf Tinte, und er vertraute auf Papier. Er trug immer einen Stift bei sich, und er tauschte seine Schreibmaschine nie gegen einen Computer, nicht einmal, als leichtgewichtige Laptops zu etwas wurden, was einfach jeder besaß. Ich weiß noch, wie er im Gespräch mit Paris Review sagte: »Ich habe die verdammten Dinger noch nie gemocht und fange in meinem Alter bestimmt auch nicht mehr damit an.« (Von Zeit zu Zeit las ich Interviews mit meinem Vater; sie stahlen sich mit den Zeitungen und abonnierten Zeitschriften ins Haus, ein weiterer papierener Aspekt eines Mannes, der nie an nur einem Ort zugleich war.)

Ich rieb mir die Augen, leerte mein Glas und ging in die Küche, um mir noch einen Drink zu machen.

o

Als ich an jenem Abend schlafen ging, hatte ich schon ein viel besseres Gefühl.

Wäre irgendjemand da gewesen, dem ich die Geschichte mit dem Anruf hätte erzählen können, dann hätte ich es wohl mit einem ungläubigen Lächeln und leicht gerötetem Gesicht getan. Das heißt, wenn ich überhaupt etwas gesagt hätte. Imogen würde ich es ganz bestimmt nicht erzählen, nicht zuletzt weil ich kein Interesse an einer schwungvollen Interpretation von Cabin Fever hatte, wann immer ich ans Telefon ging.

Und so ist das manchmal, nicht wahr? Wenn das Pendel in eine Richtung besonders stark ausschlägt, trägt der Schwung es auch auf der anderen Seite weit nach oben. Liebe wird zu Hass, Scham wird zu Wut, erschrockene Fassungslosigkeit wird zu – einer Art peinlich berührter, komischer Ungläubigkeit.

Ich beschloss mehr oder weniger, mir nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen.

Morgen ist ein neuer Tag.

Ich zog die Decke unters Kinn und begann, wieder in Cupid’s Engine zu lesen, und bald riss und zerrte der Sog des Romans an mir, forderte meine ganze Konzentration. Ich ließ es nur zu gern geschehen und mich forttragen, raste flussabwärts davon, verschwand in der Ferne wie ein kleines Boot auf den Stromschnellen.

o

Cupid’s Engine beginnt mit einem groß gewachsenen, ungepflegten Mann in einem verknitterten Leinenanzug und mit einem weißen Fedora auf dem Kopf. Er zieht sich an einem Türrahmen hoch, blutüberströmt. Wir wissen das noch nicht, aber der Name dieses Mannes lautet Maurice Umber. Er hält ein blutiges Messer in der rechten Hand und drückt einen Telefonhörer ans linke Ohr.

»Polizei«, murmelt er in den Hörer. »Sie werden wohl jemanden schicken müssen.«

Während meine Augen sich zum Ende dieses ersten Absatzes vorarbeiteten, wallte eine völlig unerwartete Gefühlswoge in mir auf: eine jähe, überwältigende Kraft aus wieder aufgesuchten Worten und Welten, eine Rückkehr in eine andere Zeit. Es war so tief und so stark – es fühlte sich an wie eine feste Umarmung mit jemandem, von dem man geglaubt hatte, man werde ihn nie wiedersehen; oder als würde man sein altes Ich überstreifen wie einen verwaschenen alten Kapuzenpullover, nicht verloren, wie geglaubt, nur einige Jahre lang ganz unten im Kleiderschrank verlegt. Das ist eine der Stärken von Büchern, nicht wahr? Und eine, die man heutzutage leicht vergisst, bei allem, was sonst noch so los ist.

Ich lag jedenfalls im Bett, fühlte mich noch immer etwas sonderbar wegen des Telefonanrufs, kam mir aber vor allem schlicht albern vor und erlaubte mir, in diesem tiefen, nostalgischen Nebel zu versinken, als mir eine Idee für ein Skript kam, mit dem ich mich seit Monaten herumschlug.

So verdiente ich meinen Lebensunterhalt, wissen Sie. Ich schrieb Geschichten und Skripts. Ich weiß, was Sie denken, aber nein, wir reden hier nicht über Filme und auch nicht über Romane. Die Manuskripte meiner letzten beiden Romane lagen fein säuberlich in Manila-Umschlägen ganz unten in der Bettwäschekiste am Fußende des Bettes. Mein Agent hatte nach dem durchwachsenen Erfolg von The Qwerty Machinegun niemanden überzeugen können, einen von ihnen zu veröffentlichen, und so war ich – nachdem ich mich jahrelang trotzdem abgeplackt hatte – eines gewöhnlichen Nachmittages vom Schreibtisch aufgestanden und hatte mitten in einem langen Kampf mit einer besonders heiklen Passage einfach den Computer abgeschaltet.

Klick – und das war’s.

Wenn ich sage, ich verdiente meinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Geschichten und Drehbüchern, dann meine ich, dass es kaum für diesen Lebensunterhalt reichte und dass ich digitale, herunterladbare Kurzgeschichten und Audioskripts für bereits vorhandenes geistiges Eigentum schrieb. Ich schuf, was in der Branche Tie-ins oder offiziell lizenzierteStory-Produkte oder in einer Sprache, die tatsächlich von echten Menschen benutzt werden könnte, schlicht Zusatzinhalte genannt wird.

Für manche Bewunderer von Dr. Stanley Quinn war das etwas Unvorstellbares, Verabscheuungswürdiges. Es machte mich zu dem völlig unmusikalischen Kerl, der auf die Bühne springt und am Ende eines virtuosen Klaviervortrags »Ten Green Bottles« schmettert. Diese Leute setzten immer die gleiche Miene auf, wenn sie hörten, wovon ich lebte. Um Himmels willen, sagte dieser Blick, wenn du es nicht anständig machen kannst, lass es doch ganz bleiben. Weißt du denn nicht, wer dein Vater war? Natürlich verletzte mich das. Es verletzte mich jedes Mal. Das tut es noch immer, wenn auch im Laufe der Jahre hauptsächlich auf eine dumpfe Weise, die sich wie juckendes Narbengewebe anfühlt. Tatsächlich beschäftigt es mich nicht mehr so sehr. Diese Leute sind nicht die Torhüter, Richter und Geschmackswächter, die ich früher in ihnen gesehen habe. Sie sind Flüchtlinge aus der Zeit meines Vaters, ein Haufen alternder Bruce Willise aus The Sixth Sense, die nicht begreifen, dass ihre ganze Welt untergegangen ist, und von der Welt, in der wir heute leben, nicht die blasseste Ahnung haben.

Eine Frage: Was glauben Sie, wie viele Autoren ihre Tage mit der Arbeit an neuen Geschichten mit neuen Figuren und neuen Plots verbringen? Ich würde sagen, es ist eine sehr geringe Anzahl, verglichen mit denen, die an den alten weiterarbeiten. Und das trifft nicht nur auf das untere Ende der Nahrungskette zu, wo ich herumkrebse; ganz oben ist es das Gleiche: Denken Sie nur an die großen Markenautoren, die an großen Markenfortsetzungen schreiben – mehr James Bond, mehr Per Anhalter durch die Galaxis. Und für die Filmindustrie gilt das in millionenfacher Weise – eine ganze Generation von Filmemachern arbeitet an Star Wars, Captain America und Batman. Eine ganze Horde von uns widmet ihr schriftstellerisches Leben – auf jeder vorstellbaren Ebene – dem Fortschreiben von Geschichten, die in unserer Kindheit oder der Kindheit unserer Eltern neu waren, statt selbst neue Welten zu schaffen. Und diese Geschichten sind meist Kindergeschichten, das ist Ihnen doch sicher aufgefallen, nicht wahr? Nicht dass ich ein Snob wäre. Auch wenn ich Herman Melville und B. S. Johnson liebe, ebenso sehr liebe ich Star Wars und Harry Potter. Selbstverständlich tue ich das, wir alle tun das, also krempeln wir die Ärmel hoch und dienen der Marke. Ich will mich gewiss nicht beschweren, und selbst wenn ich mich beschweren wollte, bringt es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass das schon vorbeigeht, denn – so viel kann ich Ihnen versprechen – das wird es auf gar keinen Fall. Es ist ein ehernes Gesetz des Spätkapitalismus – große, etablierte Marken beherrschen den Markt, und aufstrebenden Marken fällt es zunehmend schwer, Fuß zu fassen. Es lässt sich nicht ändern. Das ist unsere Welt, und es ist eine Welt der Sequels, Prequels, Remakes und Remakquels. Das ist unsere Zeit, und es ist die Zeit des Hyperlinks und des shared universe, wo alle Geschichten miteinander verbunden sind und jeder mal an allem mitschreiben darf.

Das raubt mir nicht den Schlaf.

Nicht dass mich jemals irgendwer gefragt hätte, ob ich an Star Wars schreiben will.

Am Abend der Nachricht auf dem Anrufbeantworter war ich dreiunddreißig Jahre alt, war verheiratet, lebte aber vorübergehend allein in unserer kleinen Wohnung in East London und benötigte dringend eine Rasur und etwas natürliches Sonnenlicht. Sieben Jahre zuvor hatte ich ein Buch veröffentlicht, dann zwei weitere geschrieben, die niemand wollte, und somit die beeindruckende Leistung vollbracht, mit Mitte zwanzig auf eine gescheiterte literarische Laufbahn zurückblicken zu können.

Und wissen Sie, so ist das nun mal.

Ich hatte neue Abenteuer für Thunderbirds geschrieben, für Stingray, Doctor Who, Sapphire & Steel, He-Man, Die dreibeinigen Herrscher, ThunderCats … Ich nahm diese Projekte ernst, und auch wenn ich nicht der beste und auch ganz gewiss nicht der schnellste Autor in diesem Bereich war, empfand ich einen leisen Stolz auf die Hörspiele, an denen ich mitgearbeitet hatte. Im Großen und Ganzen machte mir die Arbeit Spaß, und insgesamt gefielen den Fans der alten Shows meine Geschichten eher, als dass sie sie hassten – was ungewöhnlicher ist, als Sie vielleicht glauben.

Und nun hatte ich eine Idee für das Captain-Scarlett-Skript, das mich seit Monaten ratlos machte, eine wirklich gute Idee, tatsächlich die erste gute Idee seit Ewigkeiten. Ich sprang auf, schrieb enthusiastisch eine Seite mit Notizen voll, stieg wieder ins Bett und löschte das Licht.

Ich lag eine Zeit lang da, lauschte dem fernen Verkehr und dem Summen der Stadt.

»Warum boxt ein Engel in Bethlehem?«

Was soll das überhaupt heißen?, dachte ich. Warum boxt ein Engel? Das ist Unsinn. Es ist Unsinn, und darum ist es wahrscheinlich auch gar nicht, was die Stimme gesagt hat.

Allein im Dunkeln, rutschte ich auf Imogens Seite des Bettes.

Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Vergiss es einfach. Morgen sieht die Welt schon anders aus.

Imogens Kissen fühlte sich eiskalt an und hatte längst aufgehört, nach ihr zu riechen, aber ich drückte dennoch mein Gesicht hinein, die Augen fest geschlossen, und wartete darauf, dass die Besinnungslosigkeit aufstieg wie dunkles Wasser.

5

Imogen in Grün

Zehn Stunden später, am Morgen des nächsten Tages, war ich einer von 927 Menschen, die meiner Frau beim Schlafen zusahen.

Wenn diese Zahl sonderbar präzise wirkt, dann liegt das daran, dass es auf der Internetseite unter jedem Kamerafenster einen Zähler gab, sodass ich jederzeit sehen konnte, wie viele Leute daraufgeklickt hatten. Wenn die Zahl hoch war – und über 900 war ziemlich hoch –, notierte ich sie auf einem Post-it.

Ich hatte Imogen den größten Teil des Morgens beim Schlafen zugesehen, auf dem Bildschirm, der das unscharfe grüne Nachtsichtbild von Schlafsaalkamera zwei übertrug. Sie hatte die gesamte Zeit über auf der Seite gelegen, das Gesicht der Kamera zugewandt, die Decke bis unters Kinn hochgezogen. So schlief sie immer, nur dass sie es zu Hause normalerweise von mir abgewandt tat. Das hieß, dass ich, indem ich Imogen auf einem Computerbildschirm und aus 13 491 Kilometern Entfernung betrachtete, mehr darüber erfuhr, wie meine Frau beim Schlafen aussah, als ich es je tat, wenn ich neben ihr im Bett lag. Irgendwie ließ mich das an die Schwierigkeiten denken, die Wissenschaftler beim Studieren sehr kleiner Dinge in Laboren haben.

Ich leerte die Tasse mit dem Aufdruck »I ❤ Coffee« und schaute zu dem Anrufbeantworter auf dem Schreibtisch.

Er stand einfach nur stumm und unauffällig da.

Ich stellte die Tasse ab und fuhr mir mit den Fingern durch die Haare.

Auf dem Bildschirm verrieten nur die sich mit den Atemzügen meiner Frau hebende und senkende Decke und eine leichte digitale Unschärfe, dass das Bild eine Liveübertragung und keine starre, tote Darstellung war. Und da keine der Kameras Ton hatte, war die Szene auch vollkommen geräuschlos.

In jedem herkömmlichen Sinne passierte nichts.

Der Zähler stieg auf 945 Zuschauer.

Ich strich die alte Zahl auf dem Post-it durch, setzte die neue darunter und hängte es dann an die Tafel.

Es ist spannend und beruhigend zugleich, jemandem in Echtzeit beim Leben zuzuschauen. Die langen Pausen. Die Stille. Schlafen, starren, nachdenken, lesen – alles vollzieht sich in seiner ausgedehnten und ausdruckslosen Gänze, umgibt diese vertrauten kleinen Inseln des Redens, Streitens und Lachens, die wir in unserer Vorstellung als das, was Menschen tun, abgespeichert haben, mit weiten, leeren Ozeanen aus Kontext. Und dann, am anderen Ende der Skala, das Gegenteil dieser stillen Phasen – die seltenen, machtvollen, privaten Dinge, das Wahre, das Enthüllende, das Sexuelle. Diese extrem raren Augenblicke, die sich wahrscheinlich nicht ereignen werden, während man zuschaut, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht …

Das Telefon klingelte, ein schrilles Geräusch in der stillen Wohnung.

Ich sprang auf und griff nach dem Telefon, ehe es ein zweites Mal klingeln konnte.

»Hallo?«

»Hallo, Euston«, sagte Imogen. »Hier spricht Eagle One.«

Auf dem Bildschirm schlief meine Frau tief und fest. »Hallo, lange nichts von dir gehört«, sagte ich. Ich rechnete halb damit, dass sich das Beben des Adrenalins durch meine Stimme übertragen würde, und so überraschte mich die Härte, die ich stattdessen heraushörte.

»Sei nicht so, ich habe nicht viel Zeit.«

»Nein, so war das nicht gemeint.«

»Ich hatte dir ja gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich anrufen kann.«

»Ich weiß, schon gut. Es war nicht böse gemeint.«

»Ganz ehrlich?«

»Ja. Es ist bloß das erste Mal, dass ich heute überhaupt irgendetwas gesagt habe. Mir geht’s … merkwürdig.«

»Das erklärt alles«, sagte die Imogen am Telefon. »Ich wollte anrufen, als ich zurück war, aber wir waren länger vor Ort, als ich dachte, und bei dir wäre es drei Uhr morgens oder so gewesen.«

Die Imogen auf dem Bildschirm machte keinerlei Anstalten aufzuwachen. Sie machte nur weiter ihre langsamen, tiefen Atemzüge – ein … aus … ein … aus …

»Alles gut, ich fühle mich nur ein bisschen komisch, irgendwie …« Das Wort, das ich benutzen wollte, war schal, aber ich tat es nicht. »… abstrakt. Hallo?«

»Hallo. Ich bin noch dran. Hallo?«

»Hallo. Ich höre dich.«

»Was hast du gesagt? Abstrakt?«

»Ja, irgendwie nicht ganz da.« Ich schaute aufs Telefon. »Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht unter Leute komme. Ich sollte nachher wohl mal rausgehen, ein bisschen durch die Gegend laufen.«

»Das klingt doch vernünftig. Mach das unbedingt. Tank ein bisschen Sonne, und iss ein bisschen Obst.«

»Ja, ich glaube, das mache ich.«

»Sonne und Obst verhindern erwiesenermaßen, dass man sich abstrakt fühlt.«

»Das wusste ich nicht.«

»O doch, es gibt kein besseres Mittel dagegen.«

»Ich werde die entsprechenden Schritte einleiten.«

»Mach das. Also, sag mal, bist du mit deinen ThunderCats vorangekommen?«

»Mit Captain Scarlett?«

»Meine ich ja.«

»Ja, alles gut. Das Skript ist abgegeben, und das Geld müsste nächste Woche auf dem Konto sein.«

Das stimmte nicht. Das Skript war nicht abgegeben. Das Geld würde nicht überwiesen werden. Ich hatte kein einziges brauchbares Wort geschrieben. Aber das war mein Problem, und es war an mir, es zu lösen. Imogen brauchte nicht zu wissen, wie groß das Problem geworden war.

»Das freut mich für dich, Quinn«, sagte sie. »Und, was machst du gerade?«

Freut mich für dich, Quinn. Schuldgefühle bohrten sich in meinen Bauch. Ich schob sie weg.

»Hallo?«

»Entschuldige. Ich bin noch da. Was hast du gesagt?«

»Was machst du denn gerade?«

»Ich sehe dir beim Schlafen zu.«

»O Gott, nicht im Ernst, oder? Wälze ich mich viel herum? Ich träume in letzter Zeit vielleicht ein komisches Zeug.«

»Nein, du liegst einfach nur da. Ganz still und ruhig.«

»Na, das ist doch mal was.«

»Du bist wirklich ganz ruhig. Und gerade eben hattest du eine neun-vier-fünf.«

»O Gott. Wie viele?«

»Neunhundertfünfundvierzig.«

»Warte, das schreibe ich mir kurz auf. Neun-vier-fünf. Und ich mache überhaupt nichts?«

»Nein. Nichts. Du atmest. Aber sonst nichts.«

Die Imogen am Telefon dachte kurz nach.

»Es ist komisch«, sagte sie. »Es stört mich eigentlich nur, wenn du mir die Zahlen sagst; den Rest der Zeit ist es so, als wäre dieses Kamerading gar nicht, na ja, ich meine, es stört mich nicht wirklich, aber du weißt schon.«

»Ja.«

»Das heißt, eigentlich stört es mich schon, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich winke mal.«

»Ja, mach das mal.«

»Bin schon dabei.«

Die Imogen auf dem Bildschirm schlief fest. Ein … aus … ein … aus …

»Ich winke zurück, wenn es kommt«, sagte ich.

»Du bist ein Schatz.«

»Danke.«

»Du fehlst mir, weißt du.«

»Du fehlst mir auch. Wie läuft’s denn?«

»Ach Gott. Langsam.«

Imogen war seit fast sechs Monaten am anderen Ende der Welt. Sie arbeitete in einem Forschungsteam mit, das auf einer sehr abgelegenen Insel nach einem kleinen Flecken Erde suchte, auf dem sich der wichtigste Vorgang in der gesamten Menschheitsgeschichte vollzogen haben könnte. Weil wir uns im einundzwanzigsten Jahrhundert befanden, war die Forschungsstation mit Webcams ausgestattet.

»Aber ihr könnt die Bewegungen insgesamt noch gut nachvollziehen, oder?«

»Stellenweise«, sagte sie. »Aber es ist nicht so, als wären sie einfach von Osten nach Westen gezogen oder so.«

»Na ja, das wäre wohl auch zu – oh, warte mal.«

»Was?« Die Imogen auf dem Bildschirm bewegte ihren schlafenden grünen Kopf, wie um etwas abzuschütteln.

»Du träumst.«

»Sag ich doch. Ganz komisches Zeug.«

»Ich glaube, du wachst jeden Moment auf.«

»Ja. Hör zu, ich muss Schluss machen. Ich versuche, morgen anzurufen, aber sonst melde ich mich Mittwoch Morgen.«

»Okay.«

»Meiner Zeit.«

»Okay. Und sag denen, sie sollen sich das mit den Videoanrufen noch mal ansehen.«

»Mache ich. Aber Johnny sagt, mein Laptop hat Suizid begangen.«

»Super.«

»Ich weiß. Mist, oder? Ich muss wirklich –«

»Okay. Hab dich lieb.«

»Ich dich auch. Und geh mal raus.«

»Mache ich.«

»Also, ciao.«

»Ciao.«

»Ciao ciao ciao …«

Die Verbindung wurde zu einem leeren Rauschen.

Ich hielt das Telefon noch kurz in der Hand und legte es dann in die Dockingstation zurück.

Die Imogen auf dem Bildschirm verzog im Schlaf das Gesicht und zerrte an der Decke. Die Zahl der Zuschauer war stetig gesunken, aber sobald die Träume anfingen, hatte sie sich stabilisiert. Jetzt kletterte sie in Einer- und Zweierschritten wieder auf die 900er-Marke zu.

Ich wartete und sah mit verschränkten Armen zu.

Imogen schreckte hoch, ihre Augen zuckten panisch hin und her, ehe sie begriff, wo sie war. Sie entspannte sich, während sie die Orientierung wiedererlangte, rieb sich mit den Händen über das Gesicht, stützte sich auf einen Ellbogen und sah sich im Schlafraum um. Als sie sah, dass sie allein war, lehnte sie sich aus dem Bett und schaltete das Licht ein.

Das grüne Bild flammte sofort zu einer weißen Leere auf, und dann tauchte der vertraute Schlafraum der Forschungseinrichtung vollständig in Farbe wieder auf. Acht Betten, Kleiderschränke, Tische, Lampen, Unordnung – alle Anzeichen menschlicher Besiedlung, einer auf engem Raum zusammenlebenden Gruppe.

Meine Frau stieg aus dem Bett und ging im Schlafanzug aus dem Bild.

Ich wartete.

Nach fast vier Minuten kam sie wieder, ein Glas Wasser und ein industriell wirkendes Telefon mit langem Kabel in den Händen. Sie setzte sich auf die abgewandte Seite des Bettes, den Rücken zur Kamera gedreht, tippte eine Nummer in das Telefon ein und hielt es ans Ohr.

Ich konnte nur Imogens Nacken und ihre Kieferpartie sehen, doch das genügte, um zu merken, dass sie mit jemandem redete, dass sie ins Telefon sprach und dann zuhörte. Nach kurzer Zeit drehte sie sich um, sah genau in die Kamera und formte stumm die Worte: O Gott. Wie viele?

Sie lauschte einen Augenblick lang. Ihr Mund machte die notwendigen Bewegungen für … Warte, das schreibe ich mir kurz auf. Sie hielt das Telefon in der Halskuhle, griff nach einem Zettel und machte sich eine Notiz. Neun-vier-fünf, sagten ihre Lippen, dann wandte sie sich wieder von der Kamera ab, sodass ich nicht sehen konnte, was als Nächstes kam. Beinahe augenblicklich drehte sie sich wieder um, und ich erkannte … jetzt, wo ich darüber nachdenke.

Ich hob die flache Hand zum Monitor.

Ich winke mal. Sie lauschte, noch immer winkend, und erwiderte: Bin schon dabei.

Ich winkte dem Bildschirm zu.

Imogen lächelte.

Du bist ein Schatz, sagte sie geräuschlos in die Kamera; dann wandte sie sich wieder ab und sprach weiter ins Telefon.

»Ich gebe mir Mühe«, sagte ich zu mir selbst.

Nicht lange darauf beendete die Imogen auf dem Bildschirm ihr Gespräch. Meine Frau nahm das Telefon vom Ohr und drückte einen Knopf. Sie warf der Kamera nur einen kurzen Blick zu, als sie aufstand und aus dem Bild ging.

Ich hatte mich halb von meinem Bürostuhl erhoben, als sie plötzlich wiederauftauchte.

Diesmal beugte sie sich dicht an die Kamera, lächelte und sagte stumm: Geh raus.

Dann war sie fort.

6

Von selbst kommt nur die Entropie

Ich wartete noch ein paar Sekunden ab, aber Imogen erschien nicht wieder vor Schlafraumkamera zwei.

Doch ihre Worte blieben mir im Kopf.

Geh raus. Ein guter Rat.

Ich bummelte zur Küche, balancierte meine Tasse auf dem Berg dreckigen Geschirrs im Spülbecken aus und stocherte dann auf der Suche nach etwas halbwegs Sauberem zum Anziehen in der Waschmaschine herum.

Ich schaute mich um, sah die Tellerstapel in der Spüle, die Überreste vom Kochen, Curry-Töpfe, marmeladebeschmierte Brotrinden, Fish-and-Chips-Zeitungen, Baked-Beans-Dosen, leere Instant-Nudel-Becher. Die Telefonkabel sind vielleicht hier und da leicht defekt, dachte ich, aber das hier, mein Freund, ist ein kompletter Systemzusammenbruch.

Für den Triumph des Chaos ist nichts weiter notwendig, als dass die Reparateure nichts tun.

Imogen war immer die Organisierte, Ordentliche, Wohlvorbereitete von uns beiden gewesen. Ohne sie ging es ziemlich rasch den Bach runter. An der Kühlschranktür stand in mehrfarbigen magnetischen Plastikbuchstaben eine alte Nachricht von ihr:

Ac tung: Di ser Küche droht Entr pie.

Eines Abends hatte ich kurz vor dem Schlafengehen das »h«, das »e« und das »o« aus ihren jeweiligen Wörtern gepflückt und vor die Kühlschranktür gelegt, sodass es aussah, als wären sie heruntergefallen und in einem Haufen auf dem Boden gelandet. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Morgen im Bett lag und sie Ach, was haben wir gelacht! rufen hörte, während sie den Kühlschrank öffnete, um sich Milch für ihren Tee zu holen.

Frage: Wissen Sie, warum die Zeit so funktioniert, wie sie es tut?

Es liegt an der Entropie.

Um das zu verstehen, müssen Sie sich meine Küche als das Universum vorstellen. Oder wenn Ihnen das lieber ist, stellen Sie sich Ihre eigene Küche als das Universum vor – das spielt eigentlich keine Rolle. Aber entscheiden Sie sich für eine Küche.

Also. Es gibt nur eine relativ geringe Anzahl von Möglichkeiten für diese Küche, ordentlich zu sein. Eine geringe Anzahl von Möglichkeiten, wie die Schachteln in die Schränke passen, die Schüsseln auf die Teller gestapelt werden können, die Flaschen in der Kühlschranktür stehen können und so weiter. »Relativ gering« meine ich im Vergleich zu den unzähligen Milliarden von Möglichkeiten, auf welche dieselbe Küche unordentlich sein kann. Wenn sich die Rice Krispies irgendwo anders als in der Rice-Krispies-Schachtel befinden, ist die Küche unordentlich. Wenn die Milchflasche irgendwo anders ist als aufrecht stehend in der Kühlschranktür (während sich die Milch noch darin befindet), ist die Küche unordentlich. Wenn eine oder mehrere der Schüsseln auf der Arbeitsplatte, auf dem Boden, auf dem Tisch stehen oder kaputt in der Spüle liegen, irgendwo anders als säuberlich aufeinandergestapelt im Küchenschrank – dann ist die Küche unordentlich.

Sie merken, worauf ich hinauswill. Unordentlich ist wahrscheinlicher als ordentlich. Aber um den Gesamtzusammenhang zu verstehen, müssen wir begreifen, wie viel wahrscheinlicher unordentlich tatsächlich ist.

Um einen Eindruck von der kolossalen Unwahrscheinlichkeit von Ordnung im Vergleich zu Unordnung zu bekommen, holen wir einmal sämtliche Teller, Tassen, Schüsseln, Lebensmittel, Getränke, Besteckwaren, Papiertücher, Schwämme, Geschirrtücher, Pulver und Reinigungsmittel aus unserer Küche und stellen nur eine einzige Sache wieder hinein – die Butter.

Ende der Leseprobe