Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ecowin

- Sprache: Deutsch

Zwanzig Jahre nach der Wende erlebt Europa einen dramatischen Szenenwechsel in Ungarn. Zum ersten Mal wird das Land mit einer Zweidrittelmehrheit von einer national-rechtskonservativen Partei regiert. Die Rechtsradikalen stiegen zur drittstärksten Kraft im Parlament auf. Die Sozialisten haben die Hälfte ihrer Wähler verloren. Wie konnte der einst bewunderte Schrittmacher der Reformen in der kommunistischen Welt zum besorgniserregenden Krisenherd mit starken rechtsradikalen Kräften werden? Wird der Wahlsieger, Ministerpräsident Viktor Orbán durch einen nationalbetonten Kurs die zwischenstaatlichen Spannungen in Mitteleuropa verschärfen? Was ist der Hintergrund der starken fremdenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Töne in den Medien? Wird die neue Regierung die Wirtschaftskrise bewältigen und den weiteren Aufstieg der Rechtsextremisten verhindern können? Im Spiegel der Begegnungen mit Schlüsselfiguren aus Politik undWirtschaft, Kultur und Medien beschreibt Paul Lendvai, einer der renommiertesten Ostexperten Europas, Ungarn im Umbruch und bringt dem Leser die verblüffende Geschichte der letzten 20 Jahre seines Heimatlandes ohne Tabus und Vorurteile näher.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paul Lendvai

MEIN VERSPIELTES LAND

Paul Lendvai

MEIN VERSPIELTESLAND

Ungarn im Umbruch

Paul Lendvai

MEIN VERSPIELTES LAND

Ungarn im Umbruch

Umschlagidee und -gestaltung: kratkys.net

tkclear

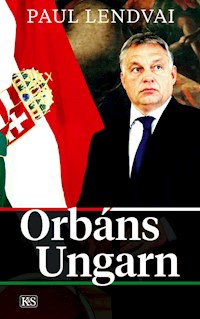

1. Auflage© 2010 Ecowin Verlag, SalzburgLektorat: Dr. Arnold KlaffenböckCoverfoto: Martin VukovitsGesamtherstellung: www.theiss.atGesetzt aus der SabonPrinted in AustriaISBN 978-3-902404-94-7

www.ecowin.at

Für meine Frau Zsóka Lendvai,die mit kritischer Solidarität die Fertigstellung dieses Buches ermöglicht hat.

Inhalt

Einleitung

1. Kapitel Ein Begräbnis als Ende und Anfang

2. Kapitel Systemwechsel der Halbheiten

3. Kapitel József Antall – ein politisches Phänomen

4. Kapitel Die Wurzeln des ungarischen Antisemitismus

5. Kapitel Wiedergeburt der Postkommunisten mit Gyula Horn

6. Kapitel Der junge Komet – Viktor Orbán

7. Kapitel Das Medgyessy-Rätsel oder das Scheitern eines Blenders

8. Kapitel Sendungsbewusstsein einer verführbaren Nation

9. Kapitel Glanz und Niedergang Ferenc Gyurcsánys

10. Kapitel Die Macht der diskreten Pressezaren

11. Kapitel Auf Gedeih und Verderb im Kalten Bürgerkrieg

12. Kapitel Roma und Juden im Fadenkreuz der Rechtsradikalen

13. Kapitel Selbstmord der Linken – auf Raten

14. Kapitel Sieger im Endkampf – Orbán über alles

Abbildungsnachweis

Einleitung

Was ist zwischen 1990 und 2010 in Ungarn geschehen? Wie und warum wurde das Land, das in den siebziger und achtziger Jahren als Bahnbrecher unter den Reformern der kommunistischen Welt, als Schrittmacher des Wirtschaftsumbaues und als Hort der kleinen Freiheiten betrachtet worden war, zum kranken Mann Mitteleuropas? Wie und warum wurde Ungarn zum wirtschaftlichen Krisenherd und zugleich zum Hoffnungsträger einer starken rechtsradikalen Partei?

Manche fragen sich, ob es sich bei der verblüffenden Wandlung des Ungarnbildes im Ausland bloß um das Ergebnis von Schnellschüssen der launischen und oberflächlichen Medien handelt. Werden die Mordanschläge auf die Roma, die fremdenfeindlichen und antisemitischen Töne in einem Teil der Print- und elektronischen Medien sowie die Huldigung der umstrittenen Politiker und Ideologen aus einer unseligen Zeit von linksliberalen Journalisten im In- und Ausland, bewusst oder aus Ignoranz, maßlos aufgebauscht?

Was sind die Gründe für die immer wieder aufflammenden Spannungen und Kontroversen mit der Slowakei, Rumänien und Serbien über die Minderheitenrechte der fast zweieinhalb Millionen Ungarn in diesen Staaten? Werden die Konflikte ausschließlich von den slowakischen, rumänischen oder serbischen Nationalisten vom Zaun gebrochen oder bestehen auch berechtigte internationale Bedenken wegen des Vormarsches von radikalen Nationalisten in Ungarn?

Für ausländische Historiker und Beobachter war und ist der Widerspruch zwischen genialen individuellen Leistungen und dem wiederholten kollektiven Scheitern der Nation einer der faszinierendsten Züge der turbulenten Geschichte des einstigen Nomadenvolkes. Die Einsamkeit der Magyaren, mit einer einzigartigen Sprache und Geschichte, ist, zusammen mit der Angst um den langsamen Tod einer kleinen Nation, seit der Landnahme um 896 der bestimmende Faktor in der ungarischen Geschichte geblieben. Im Vorwort zu meinem 1999 erschienenen Werk über „Die Ungarn“ schrieb ich: „Es gibt kaum eine Nation, deren Bild im Lauf der Jahrhunderte und Epochen von so vielen und einander dermaßen widersprechenden Klischees umwoben ist wie das der Magyaren“. Diese spiegeln auch heute die Wechselwirkung zwischen Kosmopolitismus und Nationalismus, zwischen Einsamkeitsgefühl und Sendungsbewusstsein, zwischen Todesangst und Aufbegehren gegen die Stärkeren wider.

Die vergangenen zwei Jahrzehnte, so scheint es mir, bestätigen meine damals ausgesprochene Warnung, dass die Überwindung des Bruches zwischen Patriotismus und Liberalismus, zwischen nationalem Gedanken und gesellschaftlichem Fortschritt die eigentliche Schicksalsfrage für die „Sieger in Niederlagen“ bleibt. Dies gilt auch für den ungarischen Beitrag zur Europäisierung der Minderheitenfrage im Rahmen der Europäischen Union – maximale Gleichberechtigung ohne Grenzänderungen. Die über Jahrhunderte hinweg verbreiteten Feindbilder und Stereotypen, Sagen und Legenden bei allen Volksgruppen im Karpatenbecken verdecken und verzerren bis heute die Realitäten.

All das beeinflusst auch in Ungarn selbst die leidenschaftlichen und leider immer gehässiger gewordenen Debatten über den Systemwechsel. Um den in den letzten Jahren so offenkundigen Hass in den politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu begreifen, müssen wir den Übergang vom friedlichen Zusammenbruch des Einparteiensystems zur parlamentarischen Demokratie, von der zentral verwalteten Wirtschaft zur Marktwirtschaft mit maßgeblicher Beteiligung des Auslandskapitals ebenso unter die Lupe nehmen wie den Rollen- und Maskenwechsel der maßgebenden Politiker und Parteien.

Seit dem Ungarnaufstand 1956 und der folgenden Massenflucht von fast 200.000 Ungarn, seit dem Umbruch und der Grenzöffnung 1989 und der späteren Erweiterung der Europäischen Union ist Ungarn politisch und wirtschaftlich, kulturell und touristisch noch enger mit Österreich verbunden. Was die Sympathie für die Ungarn betrifft, nimmt das Nachbarland bei den Österreichern stets einen der vordersten Plätze auf der Rangliste ein. Ähnliche Eindrücke vermitteln die Umfragen in Deutschland und in der Schweiz.

Dieses Buch ist, ebenso wie meine früheren Werke über Ungarn und Osteuropa, eine Mischung aus Dokumenten der Zeitgeschichte und aus Erfahrungen, gewonnen aus persönlichen Gesprächen, Begegnungen und Erlebnissen. Als Korrespondent der Londoner „Financial Times“, Chefredakteur der ORF-Ostredaktion und politischer Kommentator konnte ich, wenn auch lückenlos überwacht und bespitzelt, bereits in den siebziger und achtziger Jahren den verschlungenen Weg zur Wende von 1989/1990 verfolgen. Während der letzten zwei Jahrzehnte habe ich auf häufigen Reisen, und seit Jahren dank auch eines Zweitwohnsitzes in Budapest, die meisten maßgeblichen Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Medien Ungarns kennengelernt.

In diesem Werk versuche ich als ein nach einem halben Jahrhundert in Wien zum Österreicher gewandelter gebürtiger Ungar und als völlig unabhängiger, von keinen Interessengruppen beeinflusster Beobachter, den deutschsprachigen Lesern die wechselvolle, zuweilen verblüffende Geschichte meines Heimatlandes seit dem Umbruch ohne Tabus und ohne Vorurteile näherzubringen.

Wien, im Sommer 2010

1. Kapitel Ein Begräbnis als Ende und Anfang

„Die Geschichte ist das Reich der wahren Lüge.“Antal Szerb

Der Budapester Heldenplatz ist nicht nur der weitaus größte Platz in der Hauptstadt Ungarns. Er ist auch der Stein gewordene Traum von historischer Größe, ein einzigartiges Denkmal des nationalen Ruhmes und der romantischen Verherrlichung der eigenen Geschichte. Hier wurde am 16. Juni 1989, einem warmen Frühsommertag, vor 250.000 Menschen bei einer zutiefst symbolträchtigen Feier ein kommunistisches Regime zu Grabe getragen und die unwiderrufliche Weichenstellung Richtung Demokratie besiegelt.

Dieser Platz des kollektiven nationalen Gedächtnisses wirkt allein wegen seiner Lage sehr beeindruckend. Vor dem Stadtwäldchen und am Ende der fast drei Kilometer langen breitesten Straße in Budapest, der an die Champs-Élysées erinnernden Andrássy-Straße gelegen, steht in der Mitte des Platzes die anlässlich der Feierlichkeiten zum tausendjährigen Jubiläum der Landnahme der Magyaren errichtete 36 Meter hohe Säule, die eine rund fünf Meter große Figur des Erzengels Gabriel trägt. Dieser hält in der einen Hand die ungarische Krone, in der anderen das apostolische Doppelkreuz.

Das eigentliche Heldendenkmal und die halbkreisförmige Säulenreihe der beiden Kolonnenbögen mit Standbildern zur Erinnerung an 14 Könige und Helden der ungarischen Geschichte wurden allerdings erst 1929, also 33 Jahre später, vollendet. Die zwei auch vor der Jahrhundertwende im klassizistischen Stil entworfenen Bauten der Gründerzeit, rechts die Kunsthalle und links das Museum der bildenden Künste, schließen die architektonische Einheit des Heldenplatzes ab.

„Temetni tudunk“ heißt kurz und bündig ein oft zitiertes ungarisches Sprichwort, das auf Deutsch etwa so umschrieben werden muss: „Was wir können, ist Menschen begraben“, oder anders ausgedrückt, „Begräbnisse veranstalten“. Die Begräbnisinszenierung vom 16. Juni 1989 war monumental. Vor den sechs mit schwarzen Fahnen drapierten korinthischen Säulen ragte der samtschwarze Katafalk empor. Obenauf lagen auf den Treppen die fünf Särge der vor 31 Jahren bei einem Geheimprozess zum Tode verurteilten und sofort hingerichteten Märtyrer: des Ministerpräsidenten Imre Nagy und seiner vier Schicksalsgefährten. Der sechste leere Sarg symbolisierte die 300 ermordeten Freiheitskämpfer des Volksaufstandes von Oktober/November 1956.

Die Grenze zwischen Erinnern und Vergessen ist immer schwer zu bestimmen. In Ungarn bedeutete die Konsolidierung des Kádár-Regimes nach der blutigen Niederschlagung der Revolution im November 1956 durch die sowjetische Armee[1] die „Verdammung des Gedächtnisses“. Alles, was an die triumphalen und tragischen Tage der Revolution erinnerte, war verpönt. Nach mehr als 30 Jahren der kollektiven Amnesie erschien dann plötzlich bei dieser denkwürdigen Trauerfeier für Imre Nagy die verfälschte, marginalisierte und vergessene Geschichte von 1956 wieder als die glorreiche und niedergeschlagene Revolution, und unter diesem Vorzeichen traten auch die noch lebenden Akteure auf die Bühne der Geschichte.

Es war nicht die formal noch herrschende Staatspartei, die das Programm für die Feierlichkeiten an diesem Tag bestimmte, sondern es waren die Mitglieder des im Vorjahr gegründeten „Komitees zur Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit“. Bereits seit neun Uhr früh strömten die Menschen aus allen Richtungen an den Särgen bei der Kunsthalle vorbei und legten Blumen und Kränze nieder. Um halb eins läuteten die Kirchenglocken im ganzen Land; die Fabriksirenen heulten, die Autofahrer hupten. Der Straßenverkehr blieb stehen und das Land erinnerte sich mit einer Minute des Schweigens an den hingerichteten Ministerpräsidenten der Revolution. Nach den Klängen der Nationalhymne und der Wiedergabe einiger Sätze aus einer Rede Imre Nagys sprachen fünf ehemalige und zum Teil für lange Jahre inhaftiert gewesene „Sechsundfünfziger“ – bewegt und persönlich.

Doch für die politische Veränderung, für die diese Feier stehen sollte, sorgte ein unbekannter, junger bärtiger Mann, der damals 26-jährige Viktor Orbán. Orbán sprach als Letzter im Namen der jungen Generation. Mit seiner für die damaligen Verhältnisse außerordentlich scharf formulierten antikommunistischen Rede, mit der Forderung nach Demokratie, Unabhängigkeit und dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn wurde er schlagartig in Ungarn und sogar im Ausland berühmt. Auch rückblickend muss man den bahnbrechenden Charakter seiner mutigen und den protokollarischen Rahmen sprengenden politisch aufsässigen Worte anerkennen.

Die gesamte Kundgebung auf dem Heldenplatz wurde vom ungarischen Fernsehen live übertragen, ebenso die darauf folgende Beisetzung Imre Nagys und seiner Schicksalsgefährten in der Parzelle 301 auf dem gleichen Friedhof, wo sie zuvor in unbezeichneten Massengräbern verscharrt gewesen waren. Zu Recht bezeichnete der ungarische Essayist Péter György den 16. Juni 1989 als das erste Beispiel in der Geschichte der TV-Revolutionen in Mitteleuropa. In seiner anregenden Studie vertrat er die Meinung, dass ohne die Orbán-Rede, die alle gängigen Tabus über Bord geworfen hatte, der 16. Juni vielleicht nicht einen historischen Wendepunkt markiert hätte. Neun Jahre später war übrigens der Führer der Jugendpartei Fidesz (inzwischen ohne Bart) nach einer kometenhaften Karriere schon Ministerpräsident Ungarns.

Trotz des damals etwas riskanten offensiven Charakters der Rede des Vertreters der Nachgeborenen verlief die Gedenkkundgebung friedlich. Es lag ein Gefühl der Trauer, aber auch eine bedrohliche Entschlossenheit – die gewonnenen Freiheiten nie mehr aus der Hand zu geben – über der unvergesslichen Szene. Von der Zwiespältigkeit der bereits von Flügelkämpfen zerrütteten und dem Untergang geweihten Staatspartei zeugte die Tatsache, dass nicht nur die Familienmitglieder und Freunde der Märtyrer und die Protagonisten der demokratischen Opposition, sondern auch solche rechtzeitig gewendete Funktionäre bei den Särgen die Ehrenwache stellen durften, die noch vor Kurzem auf der anderen Seite der politischen Barrikade gestanden waren: Miklós Németh, der sich von einem biederen Funktionär zu einem immer selbstständiger agierenden Ministerpräsidenten entwickelt hatte und später für die historische Grenzöffnung für die DDR-Flüchtlinge im September 1989 mitverantwortlich war; Péter Medgyessy, stellvertretender Ministerpräsident und Mitglied des kommunistischen Zentralkomitees, der 13 Jahre später als siegreicher „parteiloser“ Kandidat der Sozialisten auch zum Regierungschef bestellt werden sollte, sowie Mátyás Szűrös, Spitzenfunktionär als ZK-Sekretär und kurz vorher auf den politisch einflusslosen Posten des Parlamentspräsidenten abgeschoben.

Die einzige Ausnahme unter diesen Leuten bildete Staatsminister Imre Pozsgay. Als Politbüromitglied der KP hatte er als erster Politiker des Kádár-Regimes den Mut bewiesen, in dem Schlussbericht einer Arbeitsgruppe vorgreifend am 28. Januar 1989 die Ereignisse im Herbst 1956 öffentlich nicht länger als „Konterrevolution“, sondern als „Volksaufstand“ zu bezeichnen. Im Gegensatz zu den vielen Wendehälsen des zu Ende gehenden Regimes handelte der im Westen damals am besten bekannte Politiker früh aus innerer Überzeugung. In der Folgezeit spiegelte – wie wir sehen werden – die wechselvolle und zuweilen turbulente persönliche Geschichte dieser und anderer in der Wendezeit zum Zuge gekommenen Politiker auch die jähen Kehrtwendungen der Innenpolitik wider.

Und was war mit János Kádár, dem dominierenden Vertrauensmann des Kremls zwischen seinem Seitenwechsel im November 1956 und seiner Entmachtung im Mai 1988? Der gesundheitlich schwer angeschlagene ehrenamtliche Parteipräsident erschien im April 1989 unerwartet und unangemeldet auf einer ZK-Sitzung der Partei und hielt eine völlig konfuse Rede, indirekt auch über seine Verantwortung für die Hinrichtung Nagys. Dramatiker und Schriftsteller, Biografen und Psychologen beschäftigten sich seither mit den Worten und Andeutungen des verstörten Greises, die auch Stoff für ein Königsdrama liefern könnten.

Am Tag der Trauerkundgebung saß der 77-jährige Mann in seinem Wohnhaus am Rosenhügel und fragte seine Frau und die anwesenden Pfleger, ohne den von ihm verratenen und an den Galgen ausgelieferten Genossen Imre Nagy beim Namen zu nennen: „Wird jener Mann heute beerdigt?“ Drei Wochen später starb János Kádár, zutiefst symbolträchtig am 6. Juli 1989, also an jenem Tag, an dem das Oberste Gericht Imre Nagy und seine Schicksalsgefährten offiziell rehabilitierte.

Trotz der historischen Verantwortung, die auf Kádár lastet: Mehr als 60.000 Menschen zogen in knapp 24 Stunden an seinem in der Eingangshalle des damaligen Parteihauses aufgebahrten Sarg vorbei. Alle Umfragen seit dem Systemwechsel zeigen, dass der Verräter und Mörder von Imre Nagy als jovialer Landesvater und als „Markenzeichen einer Goldenen Zeit“ im Gedächtnis blieb. Ende der neunziger Jahre hielten 42 Prozent der Befragten Kádár für „den sympathischsten Politiker des 20. Jahrhunderts“ und bis heute liegt er an der Spitze auf der Rangliste der historischen Persönlichkeiten des Jahrhunderts.

Diese nachträgliche Verklärung des Kádár-Regimes mag zum Teil eine Reaktion auf die gewaltigen neuen Probleme nach der Wende gewesen sein. Doch ist der „weiche Systemwechsel“ in Ungarn untrennbar von jenem Herrschafts- und Führungsstil, der Politik der „kleinen Freiheiten“ und den Konzessionen im Alltag gewesen, die mit dem Kádár-Kurs verbunden waren und dem Land damals das Attribut der „lustigsten Baracke des sozialistischen Lagers“ in den westlichen Medien verschafft hatten. Die Ambivalenz in der Beurteilung der vergangenen Diktatur liefert bis heute einen der Schlüssel zum Verständnis der in Ungarn so ausgeprägten Tendenz, Zuflucht in die Vergangenheit zu suchen.

[1]

Infolge der Kämpfe zwischen dem 23. Oktober und dem 31. Dezember 1956 starben 2652 Menschen, verwundet wurden fast 20.000; auf sowjetischer Seite gab es 669 Tote und 1541 Verwundete. Die Anzahl der Flüchtlinge schwankt je nach Schätzung zwischen 180.000 und 200.000.

2. Kapitel Systemwechsel der Halbheiten

Als Auslandskorrespondent und später als Kommentator des Österreichischen Rundfunks (ORF) konnte ich aus Wien sozusagen in einer doppelten Position als Außenseiter und doch dank meiner Sprachkenntnisse auch als Eingeweihter den faszinierenden Prozess des Systemwechsels in Ungarn beobachten. Es ist allerdings ein Systemwechsel der Halbheiten geblieben. Mein befreundeter Kollege Adam Michnik hatte in Warschau diesen Vorgang damals zugleich ironisch und geistreich so beschrieben: Man habe einen (ostdeutschen) Wartburg in einen Mercedes umbauen wollen, und noch dazu während der Fahrt. Wie kann man alles innerhalb eines Systems umbauen – mit Menschen, die bereits in der zweiten Generation in einer Diktatur gelebt haben? Nur so kann man den Sinn des scheinbaren Widerspruches verstehen, den der ungarische Politologe Ferenc Miszlivetz einmal im Jahr 2007 so formuliert hat: Was die Institutionen und das politische System betrifft, sei Ungarn zwar eine Demokratie – aber eine Demokratie ohne Demokraten.

Was geschah eigentlich im viel gerühmten annus mirabilis 1989 in Ungarn, im Land des größten Volksaufstandes im Europa der Nachkriegszeit? Im Gegensatz zu den anderen Ostblockländern verband sich der Systemwechsel weder mit einem politischen Umsturz noch mit einer dramatischen revolutionären Entwicklung. Es gab damals für die Menschen – im Kontrast zu den wenigen Tagen des scheinbar siegreichen Aufstandes im Herbst 1956 – kein Gefühl einer moralischen Erneuerung oder einen gewaltigen Drang nach Abrechnung mit den Würdenträgern des alten Regimes. Kein einziger kommunistischer Spitzenfunktionär oder Chef der diversen Geheimdienste wurde zur Verantwortung gezogen.

Charakter, Sinn und Ablauf der Ereignisse wurden im Zuge der zunehmenden innenpolitischen Polarisierung der vergangenen zwei Jahrzehnte zu heftig umkämpften Streitfragen. Die Begriffe und Konfliktlinien zwischen den jeweiligen Protagonisten sind für ausländische Beobachter wegen des jähen Positionswechsels der einzelnen politischen Gruppen im Lauf der Zeit beinahe unübersichtlich geworden. Wenn jemand wie der legendäre Rip Van Winkle (in Washington Irvings Kurzgeschichte) die 20 Jahre seit dem Umbruch verschlafen hätte, würde er die politischen Hauptgestalten von heute kaum erkennen.

Der einstige bärtige Jungrevoluzzer Viktor Orbán führt inzwischen eine große, rechtskonservative, klerikale und stramm nationalistische Partei, die nach ihrem Wahlsieg den Anspruch erhebt, für 15 bis 20 Jahre als zentrale politische Kraft die Magyaren nach Belieben und ohne starke Opposition regieren zu können. Die vernichtend geschlagenen Sozialisten, damals die politischen Erben der leninistischen Staatspartei, wurden und werden angeklagt, dem Auslandskapital Tür und Tor geöffnet und das Land ohne Rücksicht auf die arbeitenden Menschen an den globalen Kapitalismus (aus)verkauft zu haben. Der Bund der Freien Demokraten (SzDSz), einst die lauteste antikommunistische und 1990 zweitstärkste Partei, hat mehrmals (insgesamt fast zwölf Jahre lang) Regierungskoalitionen mit jenen früheren Exkommunisten und heutigen Sozialisten gebildet, die die SzDSz-Wortführer 1989–1990 auf Gedeih und Verderb bekämpft hatten. Nach Flügelkämpfen lösten sich die Liberalen 2009 praktisch auf und auch die seinerzeit mächtigste bürgerliche Sammelpartei MDF (Ungarisches Demokratisches Forum) schrumpfte zu einer mikroskopischen Größe. Eine völlig neue Kraft scheint mit ihrem kometenhaften Aufstieg die rechtsradikale Gruppe „Jobbik“ zu sein; doch findet man auch hier die Wurzeln in der ungarischen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

All das, was sich vor und sogar nach der Wende 1989 abspielte, war in einem tieferen Sinn eine Reflexion auf die historische Erfahrung aus dem Jahre 1956.[1] Die entscheidende Bedeutung des spontanen und unerwarteten Volksaufstandes (23. Oktober 1956 bis 4. November 1956) lag darin, dass er den Zerfallsprozess des osteuropäischen Imperiums der Sowjetunion zum extremsten bisher erreichten Punkt brachte, aber auch zeigte, dass der durch die sowjetische Hegemonie gekennzeichnete Status quo in Osteuropa aus der eigenen Kraft der Revoltierenden nicht grundsätzlich zu ändern war.

Ab den sechziger Jahren wurde dann dasselbe Land wieder als Prüfstein dafür betrachtet, wie viel Freiheit ein kommunistisches System ohne dramatische Umwälzungen und ohne Heraufbeschwörung einer sowjetischen Intervention zu gewähren und zu ertragen vermag. Die unbarmherzige Zerschlagung der Opposition und die lange Zeit uneingeschränkte sowjetische Unterstützung, die abgrundtiefe Enttäuschung über den Westen, der wie schon 1849 und 1945 das kleine Land seinem Schicksal überlassen hatte, und die weit verbreitete Apathie verschafften den Kommunisten sowohl Zeit als auch Möglichkeiten und den nötigen Spielraum, um mit materiellen Konzessionen wichtige Elitegruppen zu neutralisieren und für Kompromisse zu gewinnen.

Die raffinierte Taktik von Zuckerbrot und Peitsche trug verhältnismäßig schnell relativ viele Früchte. Im ersten Jahrzehnt nach dem Oktoberaufstand stiegen die Reallöhne pro Kopf sogar um 47 Prozent. Die peripheren Konzessionen (berufliches Fortkommen ohne Parteibuch, größere Freizügigkeit im kulturellen Leben und die Verminderung der alltäglichen Schikanen) bedeuteten beträchtliche Erleichterungen für die Bürger. Die Befriedung des Dranges nach mehr Wohlstand und etwas mehr Freiheit führte allmählich zu einem Konsolidierungs- und Normalisierungsprozess, den 1956 niemand zu erwarten gewagt hätte. Die psychologisch ungeheuer wichtige und ständig erweiterte Möglichkeit von Reisen in den Westen trug im Gegensatz zu den anderen Ostblockländern viel zur Akzeptanz und wachsenden Popularität des Regimes bei.

In den siebziger und achtziger Jahren entstand in Ungarn der Typus des erfolgreichen Kleinbürgers, den der Politologe László Lengyel als den „Homo Kádáricus“ im Gegensatz zum „Homo Sovieticus“ bezeichnet hat. Nach seiner Analyse lebte dieser in der staatlichen, zugleich aber auch in der „Zweiten Wirtschaft“ und profitierte in der Stadt und auf dem Lande aus diesen Nebeneinkünften. In der „Blütezeit des reifen Kádárismus“ wurden das öffentliche und das Privatleben nach der Devise getrennt: „Wir politisieren oben – ihr lebt unten.“ Dieser stillschweigende Modus Vivendi, in dem sich die Staatspartei und das Volk gleichermaßen der Grenzen des Möglichen bewusst waren, ließ eine ungarische Spielart des Kommunismus zu.

Das wirtschaftlich, psychologisch und politisch wichtigste Ereignis der achtziger Jahre war die Verordnung über die Möglichkeit zur Gründung von Kleinunternehmen mit bis zu 30 Angestellten, gefolgt von betrieblichen wirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaften (rund zehn Prozent der Beschäftigten in der Industrie), die nach Dienstschluss auf eigene Rechnung arbeiten durften. In der sogenannten „Zweiten Wirtschaft“, einschließlich der privaten Hofstellen und Hilfswirtschaften in der Landwirtschaft, wurden bereits 1985 schätzungsweise 17 bis 19 Prozent des Nationaleinkommens erarbeitet.

Der Umbruch in der Gesellschaft löste eine leidenschaftliche Diskussion über „Reiche“ und „Arme“ aus. Ein Literaturblatt beschrieb das Geheimnis des ungarischen „Wirtschaftswunders“ so: „In der ersten Schicht – während der Hauptbeschäftigung – spart man mit der Arbeitskraft, um in der zweiten Schicht – nebenberuflich – das Geld zu verdienen, mit dem man dann, in der dritten Schicht, eine Wohnung baut.“ Ein Soziologe hat das so formuliert: „Vom Lohn kann man nicht leben, bei der Nebenbeschäftigung kann man sich sogar bereichern.“ Und wie immer in Ungarn, wurde die widerspruchsvolle Lage blitzschnell in einem Witz zusammengefasst: „Was ist der Sozialismus? Der längste Weg vom Kapitalismus zum Kapitalismus.“

Im Gegensatz zu den damals in vielen westlichen Blättern verbreiteten Klischees über „das kommunistische Wunderland“ (so der Titel eines „Spiegel“-Buches im Sommer 1983) spielten sich freilich auch die Wandlungen zum Besseren innerhalb des kommunistischen Systems ab. Vom Anfang bis zum Ende der Herrschaft Kádárs gab es drei grundlegende Tabus, die niemand infrage stellen durfte: das Einparteiensystem, also die Parteidiktatur; die Bündnistreue zur Sowjetunion, also die Fremdherrschaft; und die Bewertung des Aufstandes von 1956 als Konterrevolution, also auch die Rechtmäßigkeit der Vergeltung, einschließlich des Nagy-Prozesses. Bei der Betrachtung des langen und verschlungenen Weges János Kádárs (1912–1989), vom Henker und Kerkermeister zum „Landesvater“ und „guten König“ während der 32 Jahre des mit seinem Namen untrennbar verbundenen Regimes, muss man rückblickend die ungeheure politische Bedeutung seiner Persönlichkeit hervorheben, und das ungeachtet seiner inzwischen überzeugend dokumentierten üblen Rolle hinter den Kulissen bei der Hinrichtung seiner einstigen Kampfgefährten László Rajk (1949) und Imre Nagy (1958). Dieser Schreibmaschinentechniker und lebenslange Berufsfunktionär unterschied sich bei seinen Auftritten stets von anderen kommunistischen Spitzenpolitikern. Ich konnte das dank der Interventionen Bruno Kreiskys, zuerst als Außenminister und später als Bundeskanzler der Republik Österreich, 1964 und 1981 persönlich erleben.

Bei einem Kongress der Patriotischen Volksfront 1964 in Budapest bediente sich Kádár improvisiert der Alltagssprache, beschwor immer wieder den Bruch mit der stalinistischen Vergangenheit, plauderte, mahnte, spottete und erzählte Anekdoten. Durch seinen fast puritanischen Lebensstil, seine persönliche Bescheidenheit und seinen Sinn für Humor vermochte er die wohlwollende Duldung des Regimes seitens breiter Bevölkerungsschichten zu gewinnen. Der hoch angesehene Nationaldichter Gyula Illyés sagte in einem Fernseh-Gespräch mit mir im Frühjahr 1982, Kádár sei es gelungen, durch „Sachlichkeit, Bescheidenheit und Leistungen“ das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Im Gegensatz zu allen Ostblockführern duldete Kádár keinen Kult um seine Person. In den Amtsstuben hingen nie Bilder von ihm und auch bei festlichen Umzügen wurden solche nicht als Art von Monstranz getragen. Er sei „ein Diktator ohne persönliche diktatorische Neigungen“ gewesen, formulierte treffend ein ungarischer Politologe.

Mit unnachahmlichem taktischen Geschick, subtil, zynisch und wenn nötig auch brutal hat Kádár 32 Jahre hindurch potenzielle Rivalen kaltgestellt, die ungarischen „Maulwürfe“ des Kremls befriedigt, um sie dann blitzschnell auszubooten, die wichtigsten Reformer gefördert und verteidigt, um sie dann unter dem Druck aus Moskau doch rasch als Bauernopfer preiszugeben. Kádár gelang es, durch seine politischen Erfolge die unbarmherzige Seite seines Wesens gänzlich zu verdecken und vergessen zu lassen. Ich traf ihn nach einer Fürsprache Bundeskanzler Kreiskys im November 1981 für ein TV-Interview anlässlich einer ORF-Dokumentation über Ungarn. Er stand damals auf dem Höhepunkt seiner Popularität und konnte es sich leisten, einem als Journalisten abgesprungenen Exilungarn ein längeres Exklusivinterview zu gewähren. Etwas Ähnliches wäre damals in einem anderen kommunistischen Land undenkbar gewesen.

Im Interview machte ich nach diversen politischen Fragen zum Schluss eine Anspielung auf den geringen Altersunterschied zwischen ihm und dem zu Besuch weilenden Kreisky. Kádár wurde nachdenklich und angeregt zugleich. Er habe sich nie mit der Frage des Alters beschäftigt. „Wenn ich arbeite, dann habe ich keine Zeit, und wenn ich nicht arbeite, dann habe ich keine Lust dazu … Die Menschen sagen mir: ‚Sie sollen gesund bleiben, wir brauchen Sie‘ … Das ist alles, was ich zur Altersfrage sagen kann. Man muss viel arbeiten, und ich beschäftige mich mit der Arbeit und nicht mit der Vergänglichkeit der Zeit.“ Dass er allerdings noch beim Parteitag 1985 und später bereits 75-jährig die Frage des Alters auch verdrängte, trug zu den denkwürdigen Umständen seines Abgangs bei. Auch für den greisen und zunehmend kränkelnden Kádár galt, was Paul Valéry über die Sphäre der Machtausübung einmal schrieb: Jeder Herrscher wisse, wie zerbrechlich die Autorität von Herrschern sei – nur in Bezug auf seine eigene wisse er es nicht.

Was waren nun die Gründe für den Sturz Kádárs und schließlich für den friedlichen Zusammenbruch des „Kádárismus“, des von ihm geprägten Systems?

Der auslösende innenpolitische Faktor war die akute Wirtschaftskrise und die ständig wachsende massive Auslandsverschuldung. Bereits im Jahr 1982 war die Wirtschaft laut dem freimütigen Bekenntnis des für Wirtschaftsfragen zuständigen ZK-Sekretärs Ferenc Havasi im „Zustand des klinischen Todes“ und die Zahlungsunfähigkeit konnte nur durch Kredite des Internationalen Währungsfonds vermieden werden. Infolge der von Kádár trotz der Warnungen der Wirtschaftsexperten erzwungenen Produktions- und Lohnsteigerungen in dem rohstoffarmen kleinen Land hat sich aber der netto konvertible Schuldenberg zwischen 1984 und 1987 von 8,8 Milliarden Dollar auf 17,7 Milliarden rasant erhöht. Die akute Wirtschaftskrise höhlte das Vertrauenskapital, die Grundlage der Legitimation des Ausgleichs zwischen der Staatspartei und dem Volk, immer mehr aus. Die konsumorientierte Politik und die Reisefreiheit nach dem Westen hatten Erwartungen geweckt, die das Regime nicht befriedigen konnte.

Der Lebensstandard wurde immer stärker mit dem im Westen und immer weniger mit der Lage vor dem Oktoberaufstand verglichen. Zwischen 1978 und 1988 sanken die Reallöhne um 17 Prozent und trugen zur Missstimmung in breiten Bevölkerungsschichten und zum Unmut über die wachsende Kluft zwischen den Neureichen und den Kleinverdienern und Pensionisten bei. Zu den Schattenseiten der Entwicklung gehörten der Alkoholismus (Ungarn stand an der Weltspitze des Pro-Kopf-Konsums bei harten Getränken), die höchste Selbstmordrate in der Welt, wachsende Kriminalität und Drogensucht sowie der Rückgang der Lebenserwartung. Vor diesem Hintergrund muss man die zuerst langsame und dann geradezu rasante Aushöhlung des Konsenses zwischen der Gruppe um Kádár und der öffentlichen Meinung, zwischen der Staatspartei und dem Volk, auch infolge des Generationswechsels (40 Prozent der Ungarn waren jünger als 30 Jahre), begreifen.

Mit der Mischung aus Fehlkalkulationen, Zögern und Passivität hat Kádár, der sich selbst als unangreifbar und unersetzlich betrachtete, gleichzeitig das Vertrauen des Volkes und die Rückendeckung des Kremls verloren. Die im Untergrund gedruckte und verteilte Zeitschrift der seit den späten siebziger Jahren aktiven (zahlenmäßig kleinen) demokratischen Opposition „Beszélő“ sprach bereits im Juni 1987 die bittere Wahrheit aus: „Wie früher die Erfolge der Ära, so identifiziert das Land das Fiasko des Endes der Ära mit János Kádár. Die Popularität des Parteiführers wertet schneller ab als der Forint. Es gibt eine Sache, mit der heute vom Arbeiter bis zum Parteikader alle einverstanden sind: Kádár muss gehen!“ Auch diesmal reagierten die Budapester auf die sich rapid verschlechternde Wirtschaftslage mit dem witzigen Einfall: „Warum zieht sich Kádár aus der Politik nicht zurück?“ – „Ich verstehe es auch nicht.“ – „Es ist doch ganz einfach. Er will so lange warten, bis er das Land in einem solchen Zustand übergeben kann, wie er es (im November 1956!) übernommen hat.“

Entscheidend war der Machtantritt Michail Gorbatschows in Moskau, der bereits im Herbst 1985 dem um 20 Jahre älteren Kádár geraten hatte, einen „würdigen Nachfolger“ zu finden. Angesichts des auch für die ungarische Öffentlichkeit so offensichtlichen Szenenwechsels im Kreml erschien Kádár nicht mehr als Garant der Stabilität, sondern als Hemmschuh des Fortschritts. Der Verfall seiner Autorität, dramatisiert für die Bevölkerung durch seine katastrophal wirkenden Fernsehauftritte, öffnete den Weg zur innerparteilichen Konfliktlösung durch einen Putsch des Apparates gegen János Kádár und seine engsten Gefolgsleute. Die Wachablöse bei einer außerordentlichen Parteikonferenz im Mai 1988 erfolgte erst nach einer direkten Intervention aus Moskau. Der fließend Ungarisch sprechende Chef des KGB, Wladimir Krjutschkow, der während des Oktoberaufstandes 1956 sowjetischer Botschaftssekretär in Ungarn gewesen war, wurde insgeheim zwei Tage vor der entscheidenden Parteiveranstaltung nach Budapest entsandt, um den ihm gut bekannten Kádár rechtzeitig zum „ehrenvollen“ Rücktritt als Parteichef zu bewegen.[2]

Der Mann der Stunde war der Berufsfunktionär Károly Grósz (1930–1996), den Kádár im Juni 1987 zum Ministerpräsidenten befördert hatte. Nach einer geschickten Mobilisierung des Apparates kam es bei der Parteikonferenz zu einem politischen Erdrutsch. Kádár wurde zwar Ehrenpräsident, aber die Mitglieder seines engsten Führungskreises mussten über die Klinge springen; ein Drittel des Zentralkomitees wurde ausgewechselt und das Politbüro fast gänzlich erneuert. Der Einzug der Reformer, darunter Imre Pozsgay und Miklós Németh, markierte allerdings nur den Auftakt zum Kampf um die Spitzenführung und schließlich um das politische Überleben von Kádárs Erben. Grósz schien damals als Generalsekretär der noch immer mehr als 830.000 Mitglieder zählenden Staatspartei und als sehr aktiver Ministerpräsident außerordentliche Macht in seinen Händen zu konzentrieren. Ich hatte mit dem neuen starken Mann, dem kurz zuvor noch kaum bekannten Parteisekretär, zum ersten Mal knapp vier Wochen nach seiner Wahl zum Parteiführer ein dreistündiges informelles Gespräch über seine Laufbahn und politischen Prioritäten geführt.[3]

Einen Tag vor unserem Treffen in seinem prunkvollen Büro als Ministerpräsident habe ich am 16. Juni die unerlaubte Demonstration der oppositionellen Bürgerrechtsaktivisten zum Gedenken an den 30. Jahrestag der Hinrichtung Imre Nagys in der Budapester Innenstadt miterlebt und gesehen, wie die Sondereinheiten der Polizei mit erhobenen Schlagstöcken die etwa 400 friedlichen Demonstranten vertrieben hatten. Diese Szene diente als überraschender und zugleich symbolträchtiger Auftakt zu meinem Gespräch mit dem Nachfolger Kádárs. Als ich ihm meine Erlebnisse schilderte, reagierte der anfänglich freundliche Grósz außerordentlich scharf und wies jede Kritik an der Polizei schroff zurück. Auf meine direkte Frage, ob er sich eine Rehabilitierung von Imre Nagy oder eine radikale Neubewertung von 1956 vorstellen könne, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Nein! Wir lehnen eine Rehabilitierung von Nagy ab. Und was 1956 betrifft, sollten wir es etwa als eine Revolution akzeptieren, dann wären wir ja die Konterrevolutionäre. Nein, solche Dinge kommen überhaupt nicht infrage.“

Grósz bekräftigte immer wieder seine Bereitschaft zur Öffnung, warnte aber zugleich, man werde es nicht zulassen, dass die Dinge der Kontrolle entglitten. Der glänzende Selbstdarsteller, der unbändige Energie und angeborene Schlauheit ausstrahlte, blieb nur selten eine direkte Antwort schuldig. Gleichzeitig ließ er keine Zweifel darüber aufkommen, dass die Partei unter seiner Führung durch Konzessionen das Einparteiensystem nur retten und renovieren, aber keinesfalls untergraben oder zerstören wollte.

Károly Grósz war ein mit allen Wassern gewaschener Intrigant, aber keine konzeptuelle oder starke Führungspersönlichkeit. Bei unseren nächsten längeren Begegnungen (im Spätherbst 1988 und im Mai 1989) wirkte er nicht mehr als ein Treibender, sondern als Getriebener. Ohne Umschweife gab der bedrängte Chef der unaufhaltsam zerfallenden Partei zu, er hätte die drei wichtigsten Faktoren unterschätzt: die Masse der in den letzten zehn Jahren aufgehäuften Probleme, die Verschärfung der Wirtschaftskrise und was er die „subjektive Seite“, die fehlende „menschliche und politische Einheit im engsten Führungskreis“, nannte.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Selbstbefreiung von den Fesseln der Parteikontrolle, erreicht durch die seit November 1988 von dem jungen Wirtschaftsexperten Miklós Németh geführte Regierung, ferner angesichts der Herausbildung neuer politischer Gruppen und des blockweiten Zerfalls des „real existierenden Sozialismus“ verspielte Grósz seine Autorität und Macht in knapp einem Jahr. Zähneknirschend musste er den Vormarsch der Reformer in der Partei, die Zulassung des Mehrparteiensystems, das offene Auftreten der oppositionellen Gruppen und die Einberufung eines außerordentlichen Parteitages als Stationen auf dem Weg zum friedlichen Regimewechsel akzeptieren.

Dass die während der kommunistischen Parteidiktatur tabuisierte nationale Frage für die Zukunft des Landes eine zentrale politische Bedeutung hatte, zeigte bereits eine machtvolle Demonstration von 80.000 bis 100.000 Menschen am 27. Juni 1988 auf dem Budapester Heldenplatz. Sie war von oppositionellen Gruppen organisiert, aber von den Behörden zugelassen worden und richtete sich gegen die Dorfzerstörungspläne und die damit verbundene Unterdrückung der großen ungarischen Minderheit durch das Ceauşescu-Regime in Rumänien. In Ungarn hielten sich zu diesem Zeitpunkt schon fast 30.000 Flüchtlinge aus Siebenbürgen auf. Die Tatsache übrigens, dass Károly Grósz noch als Partei- und Regierungschef inmitten der Spannungen Ende August eine Einladung Nicolae Ceauşescus zu einem Treffen nach Arad überhaupt angenommen und dort noch dazu eine traurige Figur abgegeben hatte, erwies sich rückblickend als der Anfang vom Ende seiner relativ kurzen Führungsrolle. Seine dramatischen und später wieder zurückgezogenen Warnungen bei einem TV-Auftritt vor einem „wirtschaftlichen Notstand“ und seine demagogische Heraufbeschwörung der Gefahr eines „weißen Terrors“ verpufften ohne Wirkung. Sein Niedergang erfolgte fast so schnell wie sein Aufstieg; nach einem glänzenden Start durch die Manipulation der Medien entpuppte sich Grósz als eine Übergangsfigur, schnell verdrängt und schon Jahre vor seinem Tod fast vergessen.

Im Zerfallsprozess der Partei und beim Übergang vom „Spätkádárismus“ zum sanften Systemwechsel hat in der entscheidenden Periode 1987–1989 die Hauptrolle zweifellos der nur um drei Jahre jüngere Imre Pozsgay gespielt. Nach einer langen Karriere im Parteiapparat der Provinz rückte der begabte Mann 1975 in die Regierung auf, zuerst als Staatssekretär, ab 1976 als Kultur- und Bildungsminister. Sowohl in dieser Funktion als auch nach seiner Degradierung zum Generalsekretär der als einflusslos geltenden Volksfront im Jahr 1982 knüpfte Pozsgay enge Kontakte in erster Linie zu den national gesinnten Schriftstellern und Intellektuellen.

Pozsgays Stunde schlug im September 1987, als er in seiner Eigenschaft als Generalsekretär der Patriotischen Volksfront bei einer Versammlung von 181 Intellektuellen fast ausschließlich aus dem zum Teil völkischen beziehungsweise „volks-nationalen“ Lager in der Ortschaft Lakitelek nahe der Stadt Kecskemét das Grußwort gesprochen hatte. Sein Auftritt und etwas später die von ihm arrangierte Veröffentlichung des Kommuniqués in der Tageszeitung der Volksfront zusammen mit einem Interview, in dem er die Zusammenkunft als konstruktiven Beitrag zum Dialog mit der Partei lobte, waren eine Herausforderung Kádárs und seines Kurses. Pozsgay wurde wegen der Veröffentlichung des Manifestes zwar von der Führung ermahnt, doch nicht abgesetzt. Nach dem gelungenen Putsch im Mai 1988 rückte er ins Politbüro auf und wurde später in der Németh-Regierung Staatsminister.

Imre Pozsgay, den ich in dieser Zeit mehrmals zu ausführlichen Gesprächen traf, war damals der erste führende Parteimann, der auch mit westlichen Korrespondenten offen über das Schicksal der fast drei Millionen Magyaren in den „Bruderländern“ Rumänien und in der Tschechoslowakei sowie in der jugoslawischen Provinz Vojvodina und in der Sowjet-Ukraine sprach.[4]