19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Halide Edip Adivars Lebensgeschichte spiegelt den stürmischen Umbruch ihres Landes. Mit wachem Blick verfolgt sie den Untergang des Osmanischen Reichs und das Erstarken der Nationalen Bewegung. Emanzipiert und eigensinnig wirft sie sich ins Geschehen. Schon früh entdeckt sie ihr Talent zum Schreiben. 1919, als die Alliierten Istanbul besetzen, flieht sie unter abenteuerlichen Umständen nach Anatolien. Die erfolgreiche Schriftstellerin stellt sich in den Dienst der neuen Türkei, bewahrt jedoch ihren kritischen Blick.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 781

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Halide Edip Adivars Lebensgeschichte spiegelt den stürmischen Umbruch ihres Landes. Mit wachem Blick verfolgt sie den Untergang des Osmanischen Reichs und das Erstarken der Nationalen Bewegung. Die emanzipierte und eigensinnige Schriftstellerin stellt sich in den Dienst der neuen Türkei, bewahrt jedoch ihren kritischen Blick.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Halide Edip Adivar (1884–1964) schloss sich 1920 dem Befreiungskampf an. Als es zum Bruch mit Atatürk kam, emigrierte sie 1924 nach England. 1939, ein Jahr nach Atatürks Tod, kehrte Halide Edip Adivar in die Türkei zurück. Sie lehrte an der Universität Istanbul und wurde ins Parlament gewählt.

Zur Webseite von Halide Edip Adivar.

Ute Birgi-Knellessen (*1938) verbrachte viele Jahre in Istanbul. Nach der Übersiedelung in die Schweiz 1980 studierte sie Islamwissenschaft und Vorderasiatische Archäologie in Bern und arbeitet seither als freie literarische Übersetzerin.

Zur Webseite von Ute Birgi-Knellessen.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Halide Edip Adivar

Mein Weg durchs Feuer

Erinnerungen

Mit einem Nachwort von Erika Glassen

Aus dem Türkischen und Englischen von Ute Birgi-Knellessen

Türkische Bibliothek

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Türkische Bibliothek im Unionsverlag, Zürich, herausgegeben von Erika Glassen und Jens Peter Laut

Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung

Diese Ausgabe wurde nach den Originalausgaben Mor Salkımlı Ev (1963) und Türk’ün Ateşle İmtihanı (1962) – unter Hinzuziehung der englischen Ausgaben Memoirs (1926) und The Turkish Ordeal (1928) – von Ute Birgi-Knellessen zusammengestellt.

© by Adnan Sayar 2004

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

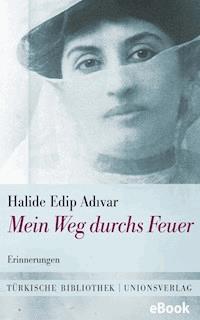

Umschlag: Foto von Halide Edip Adıvar

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30377-5

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 27.07.2024, 03:01h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

MEIN WEG DURCHS FEUER

Erstes Buch — Das Glyzinienumrankte HausDie Geschichte eines kleinen MädchensMeine eigene GeschichteUnser Leben in ÜsküdarWieder im Glyzinienumrankten HausZum zweiten Mal im CollegeDas Leben als Ehefrau und die große WeltDie Wiedereinsetzung der VerfassungMeine erste Reise ins AuslandPersönliche und politische EreignisseDer BalkankriegMeine Jahre als ErzieherinDer Erste WeltkriegMein Auftrag in SyrienZweites Buch — Die Feuerprobe der TürkenDer WaffenstillstandInnere Wirren und die Besetzung von İzmirFlucht nach AnatolienAnkara, Mustafa Kemal Paşa und der BefreiungskampfDer BürgerkriegDie Leute vom Dorf Kalaba und meine vierbeinigen FreundeDas neue HeerDas Drama beginntFreiwillig an die Front: SakaryaUnteroffizier HalideDurch die Feuerprobe zum SiegİzmirWaffenruheEpilogNachwortDie wichtigsten Personen im ÜberblickFamilie von Halide Edip Adıvar und ihr UmfeldWorterklärungenZur Aussprache des TürkischenMehr über dieses Buch

Über Halide Edip Adivar

Über Ute Birgi-Knellessen

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Türkische Bibliothek

Zum Thema Türkei

Zum Thema Frau

Erstes Buch

Das Glyzinienumrankte Haus

Die Geschichte eines kleinen Mädchens

Es sind ganz unterschiedliche Ereignisse, die uns die eigene Existenz erstmals bewusst machen. Im Licht kurz aufzuckender Blitze leuchten sie in unserer Erinnerung auf, und plötzlich kommen Bilder aus der frühen Kindheit wieder. Meine Erinnerungen reichen erstaunlich weit, bis in mein Geburtshaus in Beşiktaş zurück. Dort begann das kleine Mädchen Halide, sich selbst wahrzunehmen. Das Haus liegt fast am obersten Ende einer jener parallel verlaufenden steilen Straßen, die allesamt in die lange, nach Ihlamur führende Allee einmünden. Das Nachbarhaus, ein großer roter Steinkonak, bildet den Abschluss der Straße. Auf der linken Seite des Hügels schimmert weiß, zwischen dunkelgrünen Tannen und eleganten Weiden hindurch, der Yıldız-Palast von Sultan Abdülhamit, rechts fällt der Blick auf die blauen Wasser des Marmara-Meers.

Das Gebäude selbst erscheint in der Erinnerung immer als das glyzinienumrankte Haus. Auch heute noch, mehr als ein halbes Jahrhundert danach, kommt dieses Haus fast jede Nacht in meinen Träumen vor. Die Fenster zum Garten, aber auch die langen schmalen Fenster, die den Absatz der beiden nach oben führenden Treppen flankieren, sind von Glyzinien umrankt. In der Abendsonne leuchten diese Fenster zwischen den violetten Blüten wie Feuerscheiben.

Der Garten ist in zwei rechteckigen Terrassen angelegt. Bis hinab zur großen Allee sind alle Gärten an dieser steilen Straße solche grünen, aneinanderstoßenden Terrassen. Oben wachsen hohe Pinien, deren Spitzen den Himmel zu berühren scheinen, und Akazien, die ihre seidigen rosaweißen Blätter schon beim kleinsten Wind kokett hin- und herschwingen. Da blühen auch Obstbäume, darunter ein feuerroter Granatapfelbaum. In der Mitte der Terrasse liegt ein kleines Bassin, in das aus den Mäulern zweier sich gegenüberstehender weißer Marmorlöwen unaufhörlich kristallklares Wasser fließt. Zu diesem Plätschern gesellt sich das Gurren der Tauben, und wenn dann auch noch die Pinienzweige im Wind rauschen, kann man einem Naturkonzert lauschen. Über eine kleine Treppe gelangt man mit wenigen Schritten zur unteren Terrasse. Hier, zwischen der Haustür und dem Tor, das zu dem unbebauten Hügel hinter dem Garten führt, verläuft ein von Weinranken überwölbter Kiesweg, wo im flirrenden Schatten türkisfarbener Blätter und grüngelber Traubendolden das kleine Mädchen von morgens bis abends spielt.

Auch auf der unteren Terrasse gibt es ein Wasserbecken, blühende Obstbäume, seidenblättrige Akazien und wiederum einen feuerroten Granatapfelbaum. In den frühen Morgenstunden kann man eine Frau beobachten, wie sie den Blumen Wasser gibt und ein Heer von Tauben füttert. Es ist Nakiye Hanım, die Großmutter mütterlicherseits des Mädchens. Von ihren Enkeln wird sie voller Respekt Haminne genannt. Ihre Familie fühlt sich der Mevlevî-Tekke im Stadtteil Eyüpsultan verbunden. Ganz besonders mag Nakiye Hanım ihren Onkel, der dort Grabwächter ist und wohl auch den größten Einfluss auf ihren Charakter ausübt. Ihr Vater bekleidet das Amt des obersten Zuckerbäckers der Ordensgemeinschaft. Im Laufe der Jahre begreift das kleine Mädchen, wie sehr das Wesen der Haminne vom Denken der Mevlevî geprägt ist. Zu niemandem sagt sie jemals ein böses Wort, und nie schimpft sie. Ihr heftigster Tadel besteht in der Wendung: »Was ist das für ein Unsinn!« Sie hält die Fastenzeiten ein, verrichtet regelmäßig ihre Gebete, doch stellt sie nie ihren Glauben zur Schau.

Haminnes äußere Erscheinung ist ungewöhnlich. Sie trägt ihre roten Haare kurz geschnitten. Aber seit wann sie diese mit Henna färbt, ist nicht ganz sicher. Früher war das für ältere Frauen bekanntlich eine religiöse Pflicht. Graue Haare konnten sich nach ihrer Meinung nur ältere nicht muslimische Damen leisten. Unter ihrem Kleid trägt Haminne ein dünnes weißes Hemd, sie hat die langen Ärmel am Handgelenk umgeschlagen und um die Taille einen Schal geschlungen. Nach jedem Ausgang wäscht sie sich und wechselt ihre Wäsche. Ihr Gesicht mit den feinen, wie von Künstlerhand modellierten Zügen entspricht ganz und gar dem damaligen Schönheitsideal: die Haut milchweiß, der Mund klein, die Lippen rosa und Augen, deren Farbe zwischen Honigtönen und einem Hellblau changiert. Allerdings lässt diese auffällige Schönheit das Mädchen dort im Garten zunächst ziemlich gleichgültig. Haminne gehört einfach dazu, so wie die Bäume und die Blumen. Eine solche Begeisterung, wie sie die Kleine angesichts des erblühenden Granatapfelbaumes empfindet, vermag Haminne nicht hervorzurufen. Kurzum, diese Frau ist für das Kind nichts weiter als eine Note in der Sinfonie der Farben und Düfte jenes Gartens.

Wann fand sie wohl statt, die Szene, die dem Kind die eigene Existenz erstmals bewusst machte? Es muss vor dem vierten Lebensjahr gewesen sein. Denn in den blitzartig aufleuchtenden Erinnerungen taucht hin und wieder auch die Mutter des Mädchens auf, die es zwischen seinem dritten und vierten Lebensjahr verlor.

Hier also wieder ein solches Aufblitzen der Erinnerung … In einem großen, auf die Straße gehenden Zimmer liegt es in einem am Boden ausgebreiteten Bett eng an eine Frau in weißem Nachthemd geschmiegt. Das Kind empfindet eine tiefe Beunruhigung, eine Furcht, die sich auch in der inzwischen vergangenen Zeit nicht aus dem Gedächtnis löschen ließ. Alle Zimmer, die vom Garten abgewandt und durch deren Scheiben die Glyzinien nicht zu sehen sind, erwecken in dem Kind diese sonderbare Furcht. Verstärkt wird diese Beklommenheit noch durch zwei lange schwarze Zöpfe, die das Gesicht des Kindes streifen. Die Mutter hat ihm den Rücken zugedreht, doch wenn die junge Frau sich rührt, geraten auch ihre Zöpfe in Bewegung und bedrohen das kleine Mädchen wie zwei unbekannte gefährliche Tiere; später wird die Erinnerung daran das Bild von Schlangen in ihm wachrufen.

Im Halbdunkel jener Nacht entsteht zum ersten Mal eine Erinnerung an das schmale, kränklich wirkende Gesicht seiner Mutter: Lange seidige Wimpern, unter denen große schwarze Augen hervorleuchten, werfen Schatten auf die bleichen Wangen. Ein Gesicht, das dem der Haminne in nichts ähnelt. Die schönen blutroten Lippen in dem blassen Antlitz sind die stärkste Erinnerung an diese junge Frau im glyzinienumrankten Haus, die kurze Zeit später zu Grabe getragen wird. Ihr Name ist Bedrifem. Wie sie in jenen Tagen in ihrem schwarzen Überwurf und ihrem weißen Kopftuch von ihren Ausgängen zurückkehrt, sollte sich dem Mädchen als unvergessliches Bild einprägen. Für das Kind war sie eine geheimnisvolle Erscheinung. Es wollte sich immer an sie drängen, doch rührte dieser Wunsch nach Nähe kaum von einer zärtlichen Regung her. Das Mädchen spürt, wenn auch unbewusst, dass die Mutter bald verlöschen wird. Es will sich nicht trennen von dieser bleichen Frau und hat zugleich doch Angst vor ihr.

Zu den schönsten Erinnerungen an die Mutter gehören die friedlichen Momente, in denen das Kind auf ihrem Schoß sitzt, etwa dann, wenn ihm die Fingernägel geschnitten werden. Die Hand des Kindes ruht in der bei feinen Näh- und Stickarbeiten als besonders geschickt geltenden Hand der Mutter. Mit einer federleichten Berührung kitzeln die zarten Finger ganz leicht die Handinnenfläche des Mädchens. Durch den dichten Wimpernvorhang dringt ein seltsames Leuchten. Wenn die Nägel sehr kurz geschnitten werden, tut es weh. Doch das sonst äußerst wehleidige Kind wagt kaum zu atmen. Wenn es nur länger auf diesem Schoß sitzen bleiben darf, wenn nur die Stimme der Mutter weiter abzählt, während sie die Finger der Kleinen einen nach dem anderen kitzelt: »Dies ist das Däumchen, der schüttelt die Pfläumchen, der hebt sie auf, der trägt sie nach Haus …« Dann mag sie die Finger ruhig bis auf den Grund abschneiden oder abreißen.

Ein weiterer Erinnerungsblitz, doch diese Szene ist eher unangenehm. Sie spielt nicht im glyzinienumrankten Haus. Die Mutter ist inzwischen in ein kleines Haus umgezogen, das an einer zur Teşvikiye-Moschee hinabführenden Gasse liegt. Erinnerungen an ihren Vater hat die Kleine aus dieser Zeit kaum. Weitaus interessanter sind Stallknecht und Pferde, die den Vater zum Serail bringen. Im Haus gegenüber wohnt die befreundete Familie Tablakârlar mit ihren zwei Töchtern: Die größere heißt Binnaz, und die kleinere, Şayeste, wird zur Spielkameradin des Kindes. Damals ist seine Mutter ganz vernarrt in ein eigenartiges Musikinstrument, das man durch Drehen eines seitlich angebrachten Hebels zum Klingen bringt. Das Mädchen schreckt heftig vor diesem Apparat zurück, da es Dissonanzen einfach nicht ertragen kann. Doch Binnaz liebt dieses Instrument, und die Mutter des Mädchens, die zu der auf einem Auge blinden Binnaz besonders lieb und freundlich ist, spielt ihr bei jedem Besuch etwas darauf vor. Als der Apparat eines Tages wieder Töne von sich gibt, beginnt das Mädchen zu schreien und mit aller Kraft aufzustampfen. Doch die Mutter fährt mit dem Spielen fort, schickt Binnaz aus dem Zimmer, schließt die Tür ab, schlägt der Kleinen ins Gesicht und dreht unaufhörlich an der Kurbel. Sosehr das Mädchen um sich schlägt und wilde Schreie ausstößt, der Apparat gibt weiter ohrenbetäubende Geräusche von sich. Wie lange das so geht? Daran kann das Kind sich später nicht mehr erinnern, aber an die vielen Ohrfeigen schon, und auch, dass es unaufhörlich schrie.

Mehr als seine Mutter kümmert sich seine Amme Hatice um das kleine Mädchen. Hatices Mann verkauft Gemüse und zieht jeden Tag mit einem kräftigen Gaul am Haus des Mädchens vorbei. Man sagt, Hatice sei eine Zigeunerin. Wenn das Kind besonders trotzig ist, heißt es darum: »Klar, es hat ja Zigeunermilch bekommen!«

Der letzte Akt in diesem Haus schließt mit einer traurigen Szene. Die Familie zieht wieder um, dieses Mal in ein Haus in der Nähe von Yıldız. Die Mutter des Kindes ist nun noch hinfälliger. Die Kranke wird von zwei Personen in einer Sänfte mit safranfarbenen Vorhängen getragen. Das Mädchen geht zusammen mit dem Pferdeknecht hinter der Sänfte her, doch bleibt es alle paar Schritte stehen, weil es seine Mutter sehen will. Die Vorhänge werden vorsichtig zur Seite gezogen, und das Kind darf einen Blick in die Sänfte werfen. Das zarte Gesicht der Mutter unter dem weißen Kopftuch ist abgemagert, die sonst so seltsam unter den Wimpern hervorleuchtenden schwarzen Augen haben ihren Glanz verloren. Das Mädchen kann sein Leben lang die safrangelbe Farbe nicht mehr ertragen, sie verursacht ihm Übelkeit.

In dem hellen, geräumigen Haus in Yıldız liegt die Mutter wie verborgen unter dem Mückennetz. Der Vater reitet morgens zum Palast; erst am Abend kommt er wieder nach Hause. Das Mädchen scheint in jenen Tagen seinen Vater zum ersten Mal richtig wahrzunehmen. Doch der kümmert sich nicht um die Kleine. Auch die Mutter richtet in diesem Haus kein einziges Wort an das Kind. Wahrscheinlich hat sie nur noch ganz kurz gelebt. Diese junge, an Tuberkulose erkrankte Frau brachte mit einem Kaiserschnitt ein viel zu großes Kind zur Welt. Sie starb kurz nach der Operation, und mit ihr das Neugeborene. Das Mädchen erinnert sich nicht einmal mehr daran, wo es in jenem Haus geschlafen hat. Eigentlich existiert es damals überhaupt nicht. Nachdem seine Mutter nicht mehr da war, erscheint sein Leben wie in Dämmerlicht getaucht; und eine Zeit lang hat das Gedächtnis des Kindes keinerlei Szenen aufgezeichnet. Dies ist die letzte Erinnerung an seine Mutter.

Ein weiterer Blitz, er beleuchtet das Leben ohne seine Mutter in dem Haus in Yıldız. Wie war diese nur so plötzlich verschwunden? Was ist der Tod? Das Kind kann das nicht begreifen. Vielleicht hat es nach seiner Mutter gefragt, und man hat ihm mit einer unbestimmten Geste den Himmel gezeigt. Denn Jahre später, als das Mädchen wieder in dem glyzinienumrankten Haus lebt, klettert es auf die Terrassenmauer, um von dort zum Leanderturm, vielleicht auch bis nach Üsküdar hinüberzublicken und sich seine Mutter dort vorzustellen. Doch die liegt im Yahya-Efendi-Friedhof unter einem Erdhügel begraben, wo genau hat man vergessen. Die Kleine läuft verwirrt in dem Haus in Yıldız umher, sie versteht nichts, empfindet nichts, ist ganz sich selbst überlassen. Die erste lebendige Erinnerung an jene Zeit ist ein Besuch im Ketenciler-Hamam von Beşiktaş. Wer sie dorthin mitnahm, weiß sie nicht mehr. Kaum haben die Türen des Badehauses sich hinter dem Kind geschlossen, empfindet es die unter den dampfgeschwängerten Kuppeln widerhallenden Stimmen wie das Rufen schrecklicher Gespenster. Im Innenraum, wo in dem immer dichter werdenden Dampf halb nackte Gestalten umherlaufen, erschüttert das Geschrei des Kindes das Hamam. Schließlich wird es zwischen den Beinen einer der oberen Haremsdienerinnen eingeklemmt, und man seift ihm den Kopf ein, mehrmals hintereinander, Gott weiß wie oft. Dieser albtraumhafte Hamambesuch hinterlässt bei dem Mädchen einen solch schrecklichen Eindruck, dass es in Zukunft zu schreien beginnt, sobald es auch nur einer Badetasche ansichtig wird. Als es später als erwachsene Frau selbst über sein Leben entscheiden kann, hat es sich nur noch zu Hause gewaschen. Bis zum heutigen Tag lebt dieses Schreckgespenst in ihr auf, wenn sie an dem besagten Hamam in Beşiktaş vorbeikommt.

Nachdem die Mutter nicht mehr da ist, wird dem Mädchen die Existenz seines Vaters auf schmerzliche Weise bewusst. Dieser junge Mann sitzt jeden Abend stumm über ein Tablett gebeugt, auf dem eine einzige Kerze brennt, und weint. Während seine Tränen ununterbrochen auf das Tablett tropfen, scheint er das kleine Mädchen, das seine Beine umschlingt, nicht zu bemerken. Schließlich kommt eine Dienerin auf Zehenspitzen herbei, nimmt das Kind auf den Arm oder zieht es an der Hand aus dem Zimmer.

In diesem mutterlosen Haushalt gibt es noch drei weitere Personen: Da ist als Erstes Ali Lala, der sich mehr als die Übrigen um das Kind kümmert. Der hübsche, hochgewachsene junge Mann ist ein Verwandter des Großvaters und stammt wie dieser aus Kemah im Südosten des Landes. Der Lala, diese unentbehrliche Institution des osmanischen Haushalts, übernimmt oft die Rolle des Beschützers der dort aufwachsenden Kinder und vermittelt zwischen dem Harem, den streng getrennten Bereichen der Frauen im Inneren des Hauses, und dem Selâmlık, also der den Männern vorbehaltenen äußeren Welt.

Ali Lala geht mit dem Kind spazieren und kauft ihm – vom strengen Vater verboten – bunte Süßigkeiten. Sobald das Kind sein Händchen in die Hand dieses ruhigen, nicht sehr gesprächigen Mannes legt, vergisst es seine Einsamkeit und innere Unruhe und empfindet so etwas wie Zuneigung. Und dann ist da noch Ali Lalas jüngerer Bruder, der nicht sehr gescheite, stets grinsende Mustafa.

Die Küche im Haus besorgt eine von Pockennarben entstellte, mürrische Frau, die von dem kleinen Mädchen Rasim Dadı genannt wird und eigentlich auch den Haushalt sauber halten sollte. Nach dem Tod seiner Mutter hält das Kind sich meistens in Ali Lalas Zimmer auf. Dort kann es abends ein ihm zwar unverständliches, doch ungefähr so verlaufendes Gespräch mit anhören:

Rasim Dadı: »Die alte Dame kommt seit dem Tod ihrer Tochter kaum noch hier vorbei, sie ist ja recht verwirrt und denkt gar nicht an das Kind. Ich kann eigentlich mit dem Mädchen machen, was ich will.«

Ali Lala: »Halt den Mund, Frau, wenn du dem Kind auch nur ein Haar krümmst, bring ich dich um!«

Rasim Dadı: »Aber sie verrät uns; wie ein Affe ahmt sie alles nach, was wir machen. Nicht dass die Kleine es verstünde, aber die Erwachsenen schon.«

Ali Lala: »Du lügst.«

Rasim Dadı schaut das Mädchen an und knirscht mit den Zähnen: »Ich schwöre bei Gott, wenn sie uns verrät, lasse ich die Krebse auf sie los!«

»Wo kommen denn die Krebse her?«

»Die werden zerstückelt, klein geschlagen und den Tuberkulosekranken auf den Rücken gelegt. Aber unsere Patientin ist gestorben, bevor wir die Kur anwenden konnten. Ach, Ali …«

Und sie beginnt mit ihrer rauen Stimme zu singen:

Ali, mein Ali, meine Rose Ali,

komm unter den Rosenstrauch, mein Ali.

Wenn du nicht unter den Rosenstrauch kommst,

so gib mir einen Pfirsich, mein Ali.

Dabei schlingt Rasim Dadı ihre Arme um Alis Hals und beginnt ihn auf die Wangen zu küssen. Dann dreht sie sich um, ergreift das Mädchen, das gebannt zugeschaut hat, an den Schultern und schüttelt es hin und her: »Du wirst das niemandem sagen, hörst du?«

Das kleine Mädchen ist verwirrt; was soll es denn nicht sagen, was hat es denn gesagt? Und es ruft: »Ich werde es doch sagen, Rasim Dadı, ich schwöre, dass ich es sagen werde!« Rasim Dadı geht wieder auf die Kleine los. Ali Lala verpasst der Dadı eine Ohrfeige, sie will Ali Lala wieder umarmen, doch es kommt zu einer regelrechten Prügelei zwischen den beiden.

Am nächsten Morgen steigt das Kind in aller Frühe barfuß in die Küche hinab. Zwar läuft es ihm vor Furcht kalt über den Rücken, doch die Neugierde, dieses Krebs genannte Ding zu sehen, ist stärker. An der untersten Treppenstufe angekommen, ruft es laut: »Rasim Dadı, ich werd es verraten«, und es will schnell kehrtmachen, um wieder hinaufzulaufen. Doch Rasim Dadı hat das kleine Mädchen bereits erwischt und zieht es in die Mitte der Küche, wo sie einen mit Krebsen gefüllten Korb vor den Füßen des Kindes ausleert.

Oh, diese schreckliche ohnmächtige Angst, die den Hals austrocknet, die Stimme abwürgt, den Schweiß bis in die Haarspitzen treibt und vor Entsetzen fast die Augen aus ihren Höhlen treibt. Ein fürchterlicher Augenblick, den das Kind nie vergessen wird. Trotzdem kann das Mädchen sich später nicht erinnern, wie das Ganze ausging. Auch an eine weitere Variante der Strafen und Torturen, welche Rasim Dadı für das Kind bereithielt, fehlt ihm jede Erinnerung.

Doch es hat mitbekommen, wie die Großmutter dem Großvater darüber berichtete: »Ich habe die Kleine gerettet. Als ich an jenem Morgen auf das Haus zulief, hörte ich schon vom Garten aus die Schreie der Kleinen. Auf mein Klopfen öffnete Rasim, die mich wohl nicht erwartet hat. Was musste ich da sehen! Sie hat das Kind auf die Fußmatte gelegt und ihm Pfeffer in den Mund gestopft! Das Kind weinte fürchterlich, schrie aber trotzdem immer wieder: ›Ich werde es sagen, Rasim Dadı!‹«

Das Mädchen sitzt auf dem Schoß eines Alten mit schlohweißem Bart und warm funkelnden Augen und lauscht diesem Bericht wie einem Märchen. Dieser alte Mann heißt Ali Ağa; er war früher Oberster Kaffeekoch und ist jetzt Vorsteher der Lastenträger. Er muss sich mit dem Ağa-Titel begnügen, denn er kann zwar lesen, aber nicht schreiben. Der Großvater streicht dem Kind mit einer unglaublich zärtlichen Geste seiner rauen Hand immer wieder über den Kopf und murmelt dabei: »Arme Kleine, arme Kleine.«

Doch dann irgendwann sind Ali Lala und Mustafa nicht mehr in dem Haus in Yıldız. Rasim Dadı war sofort nach dem Vorfall mit dem Pfeffer entlassen worden. Eine ältere Dame kümmert sich jetzt um den Haushalt und um den Vater; außerdem ist da noch ein junger Tscherkesse namens Mehmet Efendi, der tagsüber das Gymnasium besucht. In jenen Tagen ist das Kind am glücklichsten, wenn es morgens zu dem Pferdeknecht gehen darf. Der setzt es auf das rötlichbraune Pferd, das für den Vater bereitsteht, gibt ihm mit ernster Miene die Zügel in die Hand und lässt es hin und her reiten. Schließlich kommt der Vater, steigt auf sein Pferd, während der Stalljunge sich auf einen Schimmel schwingt. Das Mädchen bleibt zurück und sieht ihnen nach, bis sie auf der sich lang hinziehenden, zum Palast führenden Allee aus seinem Blickfeld entschwinden.

Dass die Kleine sich an Ali Lala erinnert, ist verständlich, doch eigenartigerweise vermisst sie auch Rasim Dadı, die sie doch so gequält hatte! Die Unordnung im Hause ist jetzt vorüber, aber zugleich hat das Leben auch jegliche Spannung verloren. Das kleine Mädchen ist mehr denn je sich selbst überlassen. Ein Vorfall, der sich an einem Abend ereignet, an dem der Vater im Palast Nachtdienst hat, mag eine Facette des schwierigen Charakters des kleinen Mädchens beleuchten.

Wir befinden uns wieder in dem geräumigen, auf die Straße hinausgehenden Zimmer im ersten Stock des Hauses in Yıldız. Auf einem großen weiß bezogenen Bodenkissen sitzt die alte Hausdame über ihre nicht enden wollende Flickarbeit gebeugt. Mehmet Efendi macht an einem kleinen Tisch seine Hausaufgaben. Es herrscht völlige Stille. Der Vater des Kindes ist nicht mehr da, um im Kerzenlicht Tränen auf das Tablett tropfen zu lassen. Ein Gefühl der Verlassenheit schnürt dem Kind den Hals zu. Wo ist jetzt wohl die Frau, vor deren langen Zöpfen es sich so fürchtete? Diese ewige Totenstille.

Plötzlich steht das Kind in der Mitte des Zimmers und sagt: »Ich will zu meinem Vater.«

»Dein Vater ist im Palast.«

»Ich will zu meinem Vater.«

»Er kommt morgen.«

»Ich will zu meinem Vater.«

»Das geht jetzt nicht, die Palasttore sind nachts verschlossen und werden von Wärtern bewacht.«

»Ich will zu meinem Vater.«

Die kleine Stimme wird lauter und lauter, bis sie sich in einem heiseren Schrei überschlägt, und dieser ohrenbetäubende, selbst dem Kind fremde Schrei will nicht verstummen. Bald gehen die Türen der Häuser in der stillen Straße auf, und die Nachbarsfrauen treten eine nach der anderen ins Zimmer. Griechische und armenische Nachbarinnen versuchen, das Mädchen zu beruhigen, doch es schreit einfach weiter. Das Geschrei wird immer lauter, als ob zwanzig Ungeheuer in der Brust der Kleinen kämpften. Eine der griechischen Frauen bringt einen Eimer Wasser herbei. Und obwohl es Einwände gibt wie »Sie wird sich erkälten« oder »Sie wird ersticken«, wird der Eimer über dem Kopf des Kindes ausgeschüttet. Der Atem setzt nur eine Sekunde aus, danach wird das Geschrei noch schriller.

Gegen Morgen schließlich übergeben die alte Hausdame und die Nachbarinnen Mehmet Efendi das Kind, er soll es zum Palast tragen. Unterwegs hält Mehmet Efendi vor jedem Wachtposten an und erzählt die Geschichte des Mädchens, das gerade erst seine Mutter verloren hat. »Wenn wir es nicht zu seinem Vater bringen, wird es ersticken«, fügt er jedes Mal hinzu.

Vielleicht erinnern sich die Wachtposten an den Trauerzug, mit dem die Frau von Edip Bey, dem Vater des Mädchens, zu Grabe getragen wurde, auf jeden Fall darf Mehmet Efendi mit dem Kind auf dem Arm seinen Weg zum Palast fortsetzen. Die Kleine betrachtet derweil in aller Ruhe von ihrem bequemen Platz aus die patrouillierenden Wachen. Außer von fern herübergetragenem Hundegebell ist nichts zu vernehmen, doch die Stille ängstigt das Kind nicht, es fühlt sich beschützt.

Der Weg zur privaten Schatzkammer des Sultans verlief damals hinter einer offenen Terrasse gegenüber der Yıldız-Moschee. Von dort konnten die Untertanen dem Sultan beim Freitagsgebet zusehen. Ein langer, schmaler Kiesweg führte von dem großen Tor daneben zu den verschiedenen Kanzleien. Selbst durch dieses Tor, das nach Mitternacht für jeden verschlossen war, lässt man Mehmet Efendi mit dem Kind auf dem Arm passieren. So kann der Herzenswunsch eines Kindes manchmal die Schlösser selbst der größten Herrscher öffnen.

Vor der Tür des Traktes mit der Sultansschatulle, die etwa in der Mitte des schmalen Weges liegt, müssen sie ein wenig warten. Nachdem ein schwarz gekleideter Angestellter das Kind sorgfältig untersucht hat, nimmt er es bei der Hand und bringt es in das Zimmer, wo sein Vater schläft. Der Vater fährt aus dem Bett und nimmt sein Kind auf den Arm. In dem Bett gegenüber liegt ein dicker Mann mit einem riesigen Kopf. Es ist ein Freund des Vaters, Hakkı Bey, der später ein berühmter Großwesir wird. Doch die Kleine starrt wie gebannt auf die Bettdecke ihres Vaters, die ihr in der verhassten gelben Farbe entgegenleuchtet. Schnell verbirgt das Kind seinen Kopf an der Schulter des Vaters und schließt die Augen.

Weil das glyzinienumrankte Haus eine Zeit lang vermietet wurde, zog man in ein großes Holzhaus mit Garten an einer Hangstraße in Teşvikiye, an das sich das kleine Mädchen nicht gerne erinnert. Dort lernt sie auch noch weitere Verwandte kennen, nämlich ihren jungen Onkel Kemal sowie ihren siebenjährigen Vetter Refet, den Sohn ihres verstorbenen Onkels Hayri.

In diesem Haus erleidet das kleine Mädchen eine schwere Krankheit mit hohem Fieber, angeblich eine Lungenentzündung. Als es gerade wieder genesen ist, taucht ein neues Wesen in seinem Leben auf. Es ist die ältere Schwester Mahmure, der es stets eng verbunden bleiben wird. Mahmure Abla ist neun Jahre alt, als sie plötzlich mit einer Schachtel Bonbons für ihre Halbschwester Halide und für Refet, den kleinen Vetter, in ihr Leben tritt. Die lebhafte Mahmure mit dem glänzend schwarzen Haar und dunklen feurigen Augen ist das einzige Kind aus der ersten Ehe der Mutter des kleinen Mädchens. Nach der Trennung von ihrem ersten Mann, Bedirhanî Ali Şamil, hatte sie Edip Bey geheiratet, und dieser hatte Mahmure wie eine eigene Tochter angenommen. Mahmure war dem Stiefvater deshalb mehr zugetan als ihrem leiblichen Vater. Eine Zeit lang war sie dann bei ihrem Vater geblieben, doch als dieser Istanbul verlassen musste, wurde sie wieder zu der Familie ihrer Mutter gegeben.

Mahmure Ablas Ankunft versetzt das Haus in Feststimmung. Sie umarmt und küsst das kleine Mädchen und Refet, doch beansprucht sie auch sofort die Stellung der älteren Schwester und erteilt Befehle. Mahmure Abla zerbricht das Spielzeug des Mädchens, klettert wie ein Kätzchen in den Bäumen herum, äfft alle nach und ist recht ungezogen.

Eines Tages ergreift Mahmure die Hand der Kleinen und schleppt sie zu Refets Schule, die zu der kleinen Moschee des Stadtviertels gehört. Nur Jungen gehen hier zur Schule, und weil diese in den Pausen auf dem Platz vor der Moschee mit ihren Prügeleien einen Höllenlärm veranstalten, meidet das Kind diese Gegend. Doch nun schiebt Mahmure Abla es während des Unterrichts in das Gebäude. Durch die offene Tür wird es dort Zeuge einer Szene, die sich tief in seinem Gedächtnis eingräbt:

Auf flachen Bodenkissen sitzen eng gedrängt viele Schüler, die sich unentwegt über ihre Buchständer beugen und wieder aufrichten. Der Tür gegenüber thront auf einem hohen Kissen der Hoca Efendi mit seinem grünen Turban. Auch er wiegt sich auf die gleiche Art vor und zurück. Hinter ihm steht an die Wand gelehnt ein Stock, der bis an die Decke reicht. Während das Mädchen auf diesen langen Stock starrt, greift der Hoca, der wohl ein Kind beim Sprechen erwischt hat, danach und lässt ihn blitzschnell auf den Kopf des Schuldigen niedersausen. Dies wiederholt sich noch ein paar Mal, ohne dass der Hoca sich von seinem Kissen bequemt. Die Erinnerung an diesen Anblick hat sicher dazu beigetragen, dass das Mädchen immer sehr froh war, zu Hause unterrichtet worden zu sein.

Schließlich ziehen alle wieder in das glyzinienumrankte Haus, wo eine ehemalige Palastdame, die sie bald Teyze nennt, residiert. Diese zierliche schlanke Frau, die außer einem Zimmer, das Onkel Kemal bewohnt, den ganzen oberen Stock belegt, besitzt wunderbaren Schmuck, unvergleichlich schöne Kleider, elegante europäische Möbel und eine tscherkessische Sklavin. Sie hatte lange Zeit im Palast die Frauen unterrichtet und ist schließlich, als ihre Zeit um war, im Haushalt des Großvaters, der damals zum Palastpersonal gehörte, untergebracht worden. Sie ist eine kultivierte und belesene Frau, und ihre reichhaltige Bibliothek sollte später, als das Kind zu lesen begann, wesentlich zu dessen Bildung beitragen.

Das kleine Mädchen schläft damals in dem Zimmer, in dem es geboren wurde und durch dessen Fenster die violetten Glyzinien in den Raum hineinwachsen. Unter den drei großen Fenstern auf der Gartenseite verläuft ein langes Sitzpolster mit einer weißen Decke. Die Vorhänge aus weißem Baumwollstoff werden nie zugezogen, da die Glyzinien genügend Schatten spenden. Das Kind erfreut sich an den Blumendüften und dem schönen Anblick der vielfarbigen Natur.

Jeden Abend werden aus einem großen Stauraum, der auch als Badezimmer dient, Schlafmatten und Decken hervorgeholt und auf dem Boden ausgebreitet. Im mittleren Bett schläft Haminne, zu ihrer Linken das Mädchen und rechts neben ihr Mahmure Abla. In diesem Zimmer fühlt die Kleine sich geborgen und frei von all den unerklärlichen Ängsten, die sie anderswo empfindet. Am Morgen erwacht sie mit dem Plätschern des Wassers im Waschraum, wo Haminne ihre rituelle Reinigung vollzieht.

Tagsüber sitzt Haminne an dem einen Ende der langen Sitzbank, der Großvater am anderen. Beide haben sie immer ein Buch in der Hand. Haminne liest mit lauter Stimme aus dem Französischen übersetzte Romane, während der Großvater religiöse Schriften bevorzugt, die er mit lautlos bewegten Lippen und einem leichten Wiegen des Kopfes Wort für Wort vor sich hin buchstabiert. Haminne liest nicht nur leicht und fließend, sie schreibt auch selber Geschichten und Gedichte. Sie ist gebildeter als ihre Zeitgenossinnen und ihrem Mann auf diesem Gebiet überlegen. Doch das Kind fühlt sich stärker zum Großvater hingezogen. Seine schwarzen strengen Augen nehmen einen sanften Ausdruck an, sobald er die Kleine anschaut. Er erzählt ihr allerlei Geschichten aus den Russenkriegen, deren Inhalt sie nicht versteht und deren Schauplatz meist Kars ist.

Der Großvater hat lange Jahre im Palast gedient, doch er ist nicht reich. Das glyzinienumrankte Haus gehört seiner Frau. Ganz sicher hat er aber bei seiner Vermählung ein gewisses ehrlich verdientes Vermögen besessen. Und die um etliche Jahre jüngere Nakiye Hanım hatte eine ordentliche Mitgift in Form von Aussteuer, Dienern und einer beachtlichen Geldsumme mitgebracht. Doch das alles war dieser hübschen blauäugigen Istanbuler Braut mit dem Goldhaar wie nichts zwischen den Fingern zerronnen. Die maßlose Spendierfreudigkeit der Haminne beruht in erster Linie auf ihrer übertriebenen Großzügigkeit. Obwohl Großvater seine Frau über alles verehrt, kann es ihm nicht gleichgültig sein, wenn sie überall Schulden macht. Seine von Zeit zu Zeit erhobenen Vorwürfe nehmen in der Erinnerung des Mädchens die Gestalt von Wolken an, die das Paradies verdunkeln. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Halide, die auch nicht gerade zu großer Sparsamkeit neigte, sich ein Leben lang davor hütete, Schulden zu machen.

Der Großvater schläft in einem kleinen Zimmer gegenüber demjenigen von Haminne. Ein Fenster dieses Zimmers geht auf die von Tannen und Akazien bedeckte Terrasse des Gartens, vom anderen sieht man zu den Prinzeninseln. Eine Eckbank und ein Schrank, aus dem der Großvater dem kleinen Mädchen manchmal Nüsse anbietet, bilden die Einrichtung. Manchmal röstet er Brot auf dem Kohlebecken und füllt es mit Ziegenkäse. Das isst das kleine Mädchen tausendmal lieber als das Frühstück, zu dem es die verhasste Milch trinken muss. Von diesen Käsebroten bekommen jedes Mal auch die auf dem Fenstersims wartenden Tauben etwas ab.

Inmitten des Flurs zwischen den beiden Zimmern verläuft eine Grenze. Auf Großvaters Seite liegt das den Männern vorbehaltene Selâmlık. Wenn er von dort kommt, klopft er stets an, und solange er sich im Frauenbereich, dem Harem, aufhält, ist seine Redeweise ganz anders als im Selâmlık. Hier ist er höflich zu allen und spricht sogar die Dienerinnen mit »Frau Gehilfin« an. Doch sobald er über die Türschwelle zum Selâmlık getreten ist, werden alle mit »du« angeredet, und seine Flüche verzaubern das Mädchen mit ihren reichen, farbigen und kraftvollen Ausdrücken. Das Kind zieht diese saftige Sprache den feinen Redewendungen im Harem vor.

In jenen Tagen gibt es in der Welt des Mädchens – abgesehen vom Großvater – niemanden, dem es sich wirklich nahe fühlt. Seine Umgebung ist nach Alter und Geschlecht wie zweigeteilt. Mädchen gelten nur bis zum zehnten Lebensjahr als Kinder. Danach tragen sie den Schleier und gehören zu den Erwachsenen. Die Großen sind alle gleich, seien sie nun zwölf oder sechzig Jahre alt. Jungen gehören für das Mädchen überhaupt nicht zu den Kindern. Sie kleiden sich wie die erwachsenen Männer und haben ein lautes und abstoßendes Wesen.

Auch dieser Zeitabschnitt im glyzinienumrankten Haus findet eines Abends sein Ende, als Mehmet Efendi, der das Kind einmal um Mitternacht in den Palast getragen hatte, plötzlich wieder auf den Plan tritt.

Das Kind lauscht zufällig einem Gespräch zwischen Haminne und Mehmet Efendi, aus dem es, obwohl es nicht alles versteht, erfährt, dass sein Vater die Enkelin seiner Haushälterin geheiratet hat. Das Kind müsse deshalb bei seinem Vater leben. Kaum dass Haminne dies hört, beginnt sie zu weinen.

Das Mädchen wird mit Sorgfalt angekleidet. Auch Mahmure Abla macht sich fertig. Als die beiden das Haus verlassen, wird das kleine Kind von jedem mit einem Kuss verabschiedet, als ob es in den Krieg zöge.

Sein Vater war in ein kleineres Haus an einer in Yıldız gelegenen schmalen Straße gezogen. Es steht ganz in der Nähe des Ihlamur genannten Lindenhains in Beşiktaş, wo sich jeden Freitag und Sonntag eine große Volksmenge in den Gartenlokalen zu den Klängen einer Militärkapelle vergnügt. Die Frauen sitzen dort hinter einem Gitter, das heißt, dass der Harem sogar im Freien seine Gültigkeit hat. In diesen kleinen Park begab das Kind sich später, sooft es von zu Hause fortlaufen konnte, um unter den Pinien zu spielen und voller Sehnsucht auf den vor ihm liegenden Hügel zu starren, wo das glyzinienumrankte Haus stand. Jetzt jedoch durchquert es an der Hand von Mehmet Efendi diesen Pinienhain, während dieser Mahmure beschwört, bloß keinen Unfug anzustellen. Denn Mahmure mault ständig, wohl weil es ihr nicht passt, dass ihr Vater eine neue Frau genommen hat.

Als sie endlich ihr Ziel erreichen, öffnet ihnen die alte Haushälterin. Im Haus herrscht eine angespannte Stimmung. Das Mädchen spürt, wie alle Anwesenden es mit Neugierde beobachten. Die neue Frau sitzt oben im Zimmer des Vaters bei einer Näharbeit, während der Vater selbst nervös auf und ab geht. Die neue Frau ist sehr schön. Sie hat einen kleinen Mund in einem blassrosa Gesicht, hinter welchem unter einem grünen Seidentuch zwei dicke goldblonde Zöpfe hervorquellen und auf die Schultern herabfallen. Das dunkelblaue Kleid hebt diese strahlenden Farben besonders schön hervor. Sie wirkt auf das Mädchen wie ein frisch erblühter Mandelbaum. Hingerissen von dieser Farbharmonie, springt es auf den Schoß der jungen Frau und umarmt und küsst sie. Diese völlig unerwartete Szene rührt den Vater und die alte Frau zu Tränen. Wie sich herausstellt, hat der Vater dieser ersten Begegnung mit Bangen entgegengesehen. Doch für die gerade erst einmal vier Jahre alte Halide gibt es noch keinen Unterschied in der Wirkung, die von Menschen oder der Natur ausgehen. Ein mit Steinen beworfener Hund ruft in ihr den gleichen Schmerz, wenn nicht größeren, hervor wie ein weinender Mensch. Und sobald sie etwas Schönes sieht, will sie sich gleich darauf stürzen. Alle Vorgänge und Bilder jener Zeit sind für sie nichts als ein wunderbares bewegtes Panorama, das sie manchmal zum Weinen, manchmal zum Lachen bringt, das sie gernhaben, aber auch verabscheuen kann.

Als sie an jenem Abend erfährt, dass Mahmure Abla in das glyzinienumrankte Haus zurückkehrt, empfindet sie einen unbegreiflichen Schmerz. Doch sie weint nicht, sie fügt sich. Ihre neue Umgebung kommt ihr plötzlich völlig fremd vor, und mit aller Macht spürt sie, was es heißt, schüchtern und verzagt zu sein.

Gottlob erscheint noch am gleichen Abend ein alter Mann mit blauen Augen und weißem Bart, der freundlich zu ihr ist und sie ein wenig tröstet. Dieser Onkel der Stiefmutter steckt dem kleinen Mädchen, das am Abend nichts außer einem Glas Milch bekam, heimlich Nüsse zu, nimmt es auf den Schoß, streicht ihm über den Kopf und spricht mit ihm wie mit einem Freund, ohne jede Gebärde des Mitleids oder der Herablassung.

Anders die nach und nach eintreffenden Verwandten der Stiefmutter, die das Kind mitleidig ansehen und mutmaßen: »Komisch, man weiß nicht, hat sie nun blonde oder braune Haare?«

»Schau mal, ihre Haarspitzen sehen aus wie Maisstroh … Und die Kartoffelnase … Mein Gott, was für große Augen … Sieh mich nicht so an!«

Welch eine Folter! Das Bewusstsein, anders zu sein als alle andern, lässt in dem kleinen Mädchen den heftigen Wunsch aufkommen, die gleiche Bewunderung, die hübschen Kindern zuteil wird, hervorrufen zu können. Besonders die blauen Augen der anderen verursachen eine eigenartige Mischung aus Eifersucht und Bewunderung.

Das Leben im Haus der neuen Frau des Vaters gefällt ihr. Trotz vielem Beglückendem gibt es auch einiges, was das Kind quält.

Da ist zunächst die Kleiderfrage. Der Vater wünscht in allem, von der Erziehung und Kleidung angefangen bis zur Ernährung seiner Tochter, die englische Art nachzuahmen. Er kümmert sich persönlich um jede Einzelheit, seien es Strümpfe, Schuhe oder auch nur Taschentücher. Da Hüte damals als Merkmal der Christen gelten, darf seine Tochter im Sommer ohne Kopfbedeckung ausgehen. Im Winter aber trägt das Mädchen eine Fellmütze. Ihre dunkelblauen Winterkleider sind so kurz wie die weißen Kleider, die sie im Sommer trägt. Trotz Haminnes Sorge, dass das Kind sich erkälten könnte, sind seine Arme und Beine stets unbedeckt. Doch das Kind stört vielmehr die Tatsache, dass es sich in seiner Kleidung so sehr von den anderen Kindern seiner Alters- und Gesellschaftsklasse unterscheidet. Besonders die auffallend bunten, mit Litzen und Glasperlen geschmückten Kleider der anderen Mädchen erwecken Halides Neid. Sogar heute noch sehnt sie sich gelegentlich nach schreienden Farben und extravagantem Schmuck, obwohl dies ihrem wahren Geschmack überhaupt nicht entspricht.

Auch die Ernährung des kleinen Mädchens unterscheidet sich gründlich von der seiner Altersgenossen. Damals durften Kinder alles essen, was sie wollten, und man sah sie überall mit farbigen Bonbons und Lutschern in jeglicher Form in der Hand. Dem Mädchen gibt man neben dem üblichen Fleisch und Gemüse lediglich eine kleine Portion Obst, und zum Abendbrot bekommt es nichts außer einem Glas Milch. Der größte Wunsch des Kindes ist in jenen Tagen, sich an Kirschen satt zu essen und Mais und kleine Gurken in sich hineinzustopfen, bis es platzt. Ja, ohne die strenge Diät und den Zwang, sich jeden Abend waschen zu lassen, hätte das Leben in jenem Haus ganz glücklich sein können.

Irgendwann schickt man das kleine Mädchen in eine Art Kindergarten, der von Kiria Eleni, einer Griechin, und ihren zwei Schwestern geleitet wird. Die kleinen Kinder, die diesen Hort besuchten, kamen zum größten Teil aus den bekannteren christlichen Familien, die dem Palast nahestanden und in der Gegend von Yıldız wohnten. Halide war das einzige türkische Kind. Sie kann sich nicht mehr genau an die Zeit ihres Eintritts erinnern, doch ist ihr unvergesslich geblieben, dass sie dort in der Person der Kiria Eleni ihre erste große und lang anhaltende Liebe fand. Kiria Eleni machte einen tiefen Eindruck auf sie: Die Oberlippe ihres breiten Mundes ist nach oben gestülpt, während die Unterlippe herabhängt. Ihre kleinen Augen tränen unentwegt, die grauen Haare fallen wirr von den Schläfen herab, und ihre Wangen sind von Falten zerfurcht. Ihre ausgetrockneten Hände und ihr früh gealterter Körper sind stets von einem weiten schwarzen Kleid bedeckt. Mag die Hässlichkeit ihrer äußeren Erscheinung auch kaum zu überbieten sein, verspürt das Kind doch sofort den tiefen seelischen Reichtum dahinter. Die aus den stets zwinkernden Augen sprechende zärtliche Zuneigung erobert das Herz des Kindes. Kiria Elenis langer, immer ein wenig gebeugter Körper scheint anzudeuten, dass er alle einsamen Kinder in seine Arme nehmen und fest an sich drücken möchte.

Ja, das kleine Mädchen hatte sich sehr einsam gefühlt in einer unbegreiflichen Welt, bis es auf diese alte, bescheidene Frau traf. Alle Gefühle, selbst freudige, die es bis dahin empfunden hatte, waren nach außen gerichtet gewesen. Sein Inneres war wie von einer unüberwindlichen Mauer eingeschlossen. Diese von Herz zu Herz gehende Nähe, die das wahre Glück des Menschen ausmacht, hatte es noch nie erfahren. Doch weit hinter dieser unüberwindlichen Mauer hatte es immer auf ein anderes Wesen gewartet. Es ist diese ältliche Lehrerin, die dem Kind erstmals einen Zugang zum eigenen Innenleben verschafft und ihm mit ihrer Anwesenheit ein unendliches Vertrauen einflößt.

Und das vorher etwas sonderbare, meistens recht unnahbare Kind spielt jetzt wie alle anderen, läuft und springt herum und genießt sein Leben. Manchmal singt es auch und lernt griechische Gedichte auswendig, um der alten Frau eine Freude zu machen.

Getrübt wird diese schöne Zeit nur, wenn Kiria Eleni zum Markt geht. Sobald die Tür sich hinter der alten Frau geschlossen hat, beginnt das kleine Mädchen zu heulen wie ein wildes Tier, und es kommt zu Szenen, die jener vergangenen ähneln, als es mit seinem Geschrei das große Tor des Palastes geöffnet hat.

Das Haus selbst war alt und ganz türkisch eingerichtet mit langen Sitzpolstern, Konsolen und Spiegeln. Auf einer Anrichte stand zwischen zwei identischen Lampen eine große Uhr. In einem oberen Zimmer war ein Bild der Jungfrau Maria aufgestellt, vor dem stets eine Kerze brannte.

Wenn Mahmure Abla ihre Schwester besucht, geht sie jedes Mal mit ihr nach oben, bleibt vor diesem Bild stehen und flüstert: »Dies ist heidnisch, es ist eine Sünde, man muss die Kerze ausblasen!«

Manchmal ziehen orthodoxe Trauergemeinden an Kiria Elenis Schule vorbei, mit Priestern in langen prächtigen Gewändern, deren Saum von kleinen Jungen getragen wird. Der Leichnam ist festlich gekleidet, sein Gesicht mit Puder und Schminke zurechtgemacht. Mit seinem gemessenen, sich ständig wiederholenden »Kyrie eleison«-Gesang scheint dieser Trauerzug den heiligen Grotten des alten Byzanz entstiegen zu sein. Das kleine Mädchen legt sofort seine Puppen schlafen und beginnt, indem es andächtig auf und ab schreitet, mit würdevoller Miene immer wieder »Kyrie eleison« zu singen.

Bei anderen Gelegenheiten, besonders wenn jemand zu Besuch kommt, lässt Eleni das kleine Mädchen auf einen Tisch steigen und das Gedicht aufsagen, in dem ein ungezogener Hahn viel zu früh am Morgen kräht und alle weckt. Dem kleinen Mädchen ist damals gar nicht bewusst, dass es in der Schule eine andere Sprache spricht als zu Hause. Sprache ist für das Kind nichts als eine Tonfolge, mit der sich Gefühle und Gedanken übermitteln lassen. Die Wahl dieser Töne wird dabei vom Verständnis des Gegenübers bestimmt.

Doch diese glücklichen Tage finden bald ein Ende. Das kleine Mädchen beginnt zu kränkeln, die Dinge in seiner Umgebung scheinen unaufhörlich zu wanken, es leidet an Schwindel.

Um nicht von Eleni getrennt zu werden, bemüht es sich morgens beim Ankleiden, sich nichts anmerken zu lassen. In der Schule sitzt es meistens ruhig auf einem Kissen und schaut Kiria Eleni zu. Vorbei ist es mit dem Herumtollen, Singen und Parodieren orthodoxer Priester. Doch als das kleine Mädchen eines Tages auf Elenis Wunsch hin wieder auf den Tisch steigt, um das Gedicht vom Hahn aufzusagen, wird es von einem so starken Schwindel erfasst, dass Eleni es gerade noch rechtzeitig auffangen und nach Hause bringen kann.

Tagelang musste das Kind das Bett hüten, mit unaufhörlichen heftigen Kopfschmerzen, starker Übelkeit und Schwindelanfällen, bei denen Zimmerdecke und Fußboden zusammenzustoßen schienen. Sein Vater kam morgens und abends, setzte sich zu ihm und weinte, während seine blonde Stiefmutter ratlos zusah. Tagsüber kamen auch die griechischen Nachbarn und brachten dem Kind Süßigkeiten. Immer wieder liefen »Doktor« genannte Männer in seinem Zimmer hin und her, nahmen seine Hand oder hoben es aus dem Bett, um es zu untersuchen. Der allgemeine Befund ergab, dass alle verabreichten Medikamente nichts nutzten. Anscheinend wurde als letztes Heilmittel Haminne verordnet, denn das kleine Mädchen wurde in einen Wagen gelegt und anschließend auf Mehmet Efendis Armen durch den Garten in das glyzinienumrankte Haus getragen.

Meine eigene Geschichte

Die Geschichte des kleinen Mädchens wird jetzt endlich zu meiner eigenen. Glichen die Erinnerungen an die Zeit davor eher Träumen und Wunschvorstellungen, so riefen die Ereignisse von nun an Empfindungen hervor, die das Fundament meines Bewusstseins bildeten. Zunächst war da ein sonderbares Gefühl von Fremdheit, sobald ich im Spiegel dieses Wesen namens Halide ansah. Dieses Geschöpf schien mir neu und eigenartig, und sein Gesicht beunruhigte mich.

Ich entdeckte in mir auch eine innere Stimmung, die ungefähr dem englischen Begriff »humour« entspricht, eine Sinnesart, die bei uns eher bei den einfachen Leuten anzutreffen ist, gewissermaßen ein Lächeln der Seele angesichts trauriger Ereignisse. Dieser Gemütszustand brachte mich den Menschen oft näher, er konnte aber auch Distanz zu ihnen schaffen. Und dann war da dieser feine seelische Schmerz, der mir an manchen Tagen die Kehle zuschnürte und Tränen in die Augen trieb.

Doch es gab eine Empfindung, die noch unbegreiflicher und noch schwerer zu besiegen war. Das war meine Angst vor bestimmten realen Dingen, und vielleicht ist es diese Angst, worin wir den Tieren am ähnlichsten sind. Zum ersten Mal beschlich mich dieses bange Gefühl, als ich eines Tages mit den Nachbarskindern unter den Zypressen des nahe gelegenen Friedhofs spielte. Wir hatten uns an den Händen gefasst und waren in einen breiten Graben gesprungen. Weich und anmutig wiegten sich über uns die schlanken Bäume zum melodiösen Gesang des Windes. Plötzlich rief der Diener, der mich dorthin begleitet hatte: »Es kommt, es kommt!« Die Kinder stoben auseinander. Ich wusste nicht, was da kommen sollte, doch ich erstarrte, bekam eine Gänsehaut, und der Angstschweiß stand mir auf der Stirn. Auf dem Nachhauseweg erzählte der Diener uns sonderbare Geschichten über die Bäume.

»Die sehen zwar tagsüber wie Bäume aus, aber nachts streifen sie in ihren grünen Turbanen durch die Gärten und über die verwahrlosten Grundstücke. Unter den Zypressen ist es nicht sicher, dort solltet ihr nicht spielen«, sagte er.

Und tatsächlich schien mir abends vor dem Einschlafen, dass die Zypressen sich in ihren grünen Turbanen vor mir aufreihten. Ich hörte jenes sonderbare Raunen, und mir brach wieder der Schweiß aus.

Mit dieser Angst entwickelte sich in mir zugleich ein starkes Gefühl von Mitleid. Ich begann damals die materielle Wirklichkeit des Lebens zu erkennen. Meine Empfindung, anders als die anderen zu sein, löste sich auf, und so wurde ich zu einem Teil der Menschheit. Für mein ungewöhnlich stark entwickeltes Mitgefühl, das mich später von Zeit zu Zeit den Menschen entfremden sollte, möchte ich hier ein Beispiel anführen.

An einem Freitag brachte unser Lala uns in den Park von Ihlamur. Dort spielten schon viele als Miniaturpaschas ausstaffierte Jungen und in Seidenkleidern herausgeputzte Mädchen. Die Spielwarenverkäufer liefen umher mit Spielwaren aus Eyüp, die sie in großen Körben auf ihren Rücken trugen. Wasserverkäufer priesen ihre Ware an, indem sie die Gläser aneinanderschlugen. Und die Lutschbonbonverkäufer sagten, genau wie heute, ihre Reime auf. Ich war fasziniert von all dem Geklingel, Gerassel und Gepfeife. Doch dann geschah etwas,was diese lebendige Szene in das vielleicht schmerzhafteste Bild meiner Erinnerung verwandelte.

Unser Lala machte uns plötzlich auf ein schreckliches Heulen aufmerksam, das von irgendwo aus den Narzissenfeldern kam. Er spitzte die Ohren. Nachdem er sich sorgfältig nach allen Seiten umgesehen hatte, führte er uns schließlich auf einen von dornigem Gestrüpp bewachsenen Pfad. An dessen Ende stießen wir auf eine eingestürzte Mauer, die einen Hund zur Hälfte begraben hatte. Das schmerzerfüllte Geheul kam also von diesem Tier, das sich vergeblich aus den Steinmassen zu befreien versuchte.

Fast sechzig Jahre liegt dieser Vorfall nun zurück, doch jene herzzerreißende Szene, vor allem die um Hilfe flehenden Augen des gelben Hundes sind noch immer frisch in meiner Erinnerung. Sein Geheul klang mal wie das laute Weinen eines Menschen, dann wieder wie das Jaulen eines verwundeten Wolfes. Unser Lala lachte über den Anblick, und ein kleiner Junge aus unserer Gruppe bewarf den Hund mit Steinen, der dann erst recht losheulte.

Dies war der erste von so manchen Vorfällen, die in mir Scham darüber hervorriefen, mich zu den Menschen zählen zu müssen. Mit der Zeit fand ich heraus, dass kein einziges Tier ein anderes zerfleischt, nur um es zu quälen und sich an seinem Leiden zu erfreuen. Jedes Mal, wenn das Mitleid mich so stark ergriff, spürte ich es wie einen Messerstich in meiner Brust. Meine Empörung war so stark, dass ich meine eigene Angst vergaß. An jenem Tag schrie ich den Lala mit aller Kraft an: »Rette das Tier, rette es!«, und wild um mich schlagend, versuchte ich mich loszureißen und zu dem Hund hinüberzulaufen. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass der Lala mich auf dem Arm nach Hause trug und dass ich nach diesem Schock erkrankte. Während der nächsten Tage, die ich bei Haminne auf dem Sofa verbrachte, erzählte sie den Nachbarn, dass ich mich vor einem Hund gefürchtet und dass diese Furcht meine Krankheit ausgelöst hätte!

Außer einem Hoca in grünem Turban wurde in jenen Tagen auch eine Heilerin, Arziye Hanım, an mein Bett gerufen, die mich besprechen sollte. Doch da der Schock nach jenem Vorfall wohl recht tief saß, holte mein Vater, der von den Geisterheilern, die mit Peris und Dschinnen in Verbindung standen, nicht viel hielt, auch Doktor Mülich, einen damals berühmten deutschen Arzt, ins Haus.

Die bitteren Medikamente, die Doktor Mülich verschrieb, musste ich wohl oder übel schlucken. Und obgleich mein Körper auf diese Behandlung durchaus ansprach, möchte ich doch hinzufügen, dass viele meiner Krankheiten, besonders jene im Kindesalter, oft mit Anfällen psychischer Schwäche zusammenhingen, die von Schocks ausgelöst worden waren. In schlimmeren Fällen äußerten sie sich in einem plötzlichen Verlust jeglichen Interesses am Leben. Doch genauso blitzartig konnte ich selbst aus der schlimmsten Krankheit ins Leben zurückkehren, sobald mich etwas Neues gefangen nahm.

Das Bild jenes armen unter der Mauer eingeklemmten Hundes und die grausamen Reaktionen seiner Umgebung beschäftigten mich noch eine ganze Weile, vor allem während jener langen Krankheit. Doch mit der Zeit quälte es mich weniger, da ich allmählich begann, das Leben als Realität zu begreifen, was mich wiederum meinen Mitmenschen näherbrachte.

In jene Zeit fällt auch meine erste Kinderfreundschaft. Vielleicht müsste ich sagen: meine letzte. Denn ich kann mich nicht erinnern, bis zum Eintritt ins Gymnasium noch einmal eine so enge Freundschaft erlebt zu haben. Diese Freundin war Şayeste, die jüngere Tochter der Familie Tablakârlar. Şayeste war ein freundliches Mädchen, immer bereit, es allen recht zu machen. Wenn ich heute die Gründe herauszufinden versuche, weshalb ich gerade sie zu meiner engsten Freundin erkor, muss ich mich schämen. Noch nie zuvor hatte ich jemanden mit so einer dunklen Haut gesehen! Ihre haselnussbraunen Augen hatten die gleiche Farbe wie ihr Teint. Ob mir wohl Şayeste half, meinen unbewussten Minderwertigkeitskomplex gegenüber der blonden, blauäugigen Familie meiner Stiefmutter zu überwinden? Ihr Hals und ihre Hände waren so dunkel, dass sie mir immer ungewaschen erschienen. Und wenn unsere Hände nebeneinanderlagen, freute ich mich über den unübersehbaren Farbunterschied. Wegen ihrer braunen Farben nannte meine Schwester Mahmure Şayeste »Haselnussmaus«.

Sie war sehr gesprächig, bewegte unaufhörlich ihre Hände und hatte ihre Augen überall. Sie wartete nie auf eine Antwort, und sie fragte mich auch nie etwas. Dies ist vielleicht der wichtigste Grund, weshalb ich sie so interessant fand. Hasse ich doch nichts in der Welt mehr, als ins Verhör genommen zu werden. Als Kind war ich so sehr in meine eigene Welt versunken, dass mir Fragen wie ein Angriff erschienen, wie ein Versuch, die Mauer, die ich um meine Seele errichtet hatte, mit Gewalt zu durchbrechen. Diesen Seelenzustand meiner Kindheit haben mir Journalisten noch viele, viele Jahre später immer wieder mit ihren Fragen ins Gedächtnis gerufen. Vielleicht spielte hier auch eine gewisse Schüchternheit eine Rolle. Zwar schreibe und rede ich freiwillig meist recht ungezwungen, auch über persönliche Dinge. Doch direkte Fragen wirken auf mich wie eine Aufforderung, mich vor aller Welt zu entblößen. Heute habe ich angesichts der vielen positiven und negativen Zeitungsartikel über mich den Eindruck, dass sich die schicksalsbestimmende Macht gern über unsere persönlichen Schwächen lustig macht.

Şayeste hatte in meinen Augen noch einen weiteren Vorzug: Sie war nicht allzu klug. Zwar brauche auch ich hin und wieder den Gedankenaustausch, doch auf die Dauer ermüdet mich das Ideenwälzen und Nachdenken. In Gesellschaft anderer schwieg ich damals lieber. Großmutters Haushälterin Havva Hanım fragte mich immer wieder: »Halide Hanım, bist du stumm? Kannst du nichts als den Kopf schütteln?« Andererseits kam es oft vor, dass ich laute Selbstgespräche führte, sobald ich ganz allein war. Auch in Şayestes Gegenwart lebte ich mehr oder weniger für mich. Wir spielten meist in der Marmordiele, die zwischen dem Garten und dem großen Empfangsraum lag. Manchmal stürmten wir die Treppen zu Haminnes Reich hinauf, ich auf der einen, sie auf der anderen Seite.

Zur gleichen Zeit hatte ich – vielleicht als Reminiszenz an meine Tage bei Kiria Eleni – eine imaginäre Freundin namens Alexi, mit der ich spielte und sprach, als sei ich mit einem wirklich existierenden Mädchen dieses Namens zusammen. Wenn ich im Garten mit den Worten »Alexi, elâ do – komm doch her« nach ihm rief, dann bildete ich mir ein, dort spiele wirklich ein Kind.

Şayeste ließ sich davon nicht beeindrucken. Wenn ich müde wurde und nachdenken wollte, setzte ich mich auf die Treppenstufen und schwieg, während meine Freundin Şayeste auf der gegenüberliegenden Treppe mit meinen Puppen spielte. Wurde es im Treppenhaus zu kalt, gingen wir in Havva Hanıms Zimmer. Ich liebte meine Puppen sehr, doch nicht die europäisch herausgeputzten, die mein Vater mir aus Beyoğlu mitgebracht hatte, sondern vor allem die handgenähten und solche, die ich mir selbst zurechtbastelte. Mit diesen Puppen spielte ich auch noch eine Zeit lang heimlich, als ich schon langsam zu alt dafür geworden war.

Heute sehe ich in diesem Spiel so etwas wie eine Vorstufe meiner Laufbahn als Romanschriftstellerin. Denn ich ließ meine Puppen nach einem von mir selbst entworfenen Plan auftreten, der meistens ein bitteres Ende mit sich brachte.

Die Stunden, die wir abends bis zum Schlafengehen in Havva Hanıms Zimmer verbrachten, lehrten mich das Leben der Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung zu verstehen und zu lieben.

Obwohl Havva Hanım unser Essen kochte und auch andere Haushaltsarbeiten verrichtete, wurde sie nie als Köchin angesprochen. Wir nannten sie »Frau Tante Havva«. Und sie sagte: »Ich koche für euch, weil ich die Dame des Hauses sehr gernhabe.« Doch Haminne zahlte ihr regelmäßig ein Monatsgehalt, solange das möglich war.

Ihr Gesicht war von Falten zerfurcht, doch ihre Augen sprühten vor Leben. Sie achtete auf ihre Kleidung und band sich hübsche Kopftücher um. Havva Hanım war die Tochter eines Händlers, und auch ihr Mann gehörte diesem Stand an. Ihren Erzählungen nach hatten sie früher recht gut gelebt. Doch nachdem ihr Mann die Witwe seines verstorbenen Bruders ins Haus geholt hatte, war es mit ihnen bergab gegangen. Zu jener Zeit war in den einfachen Kreisen die Vielehe eher schlecht angesehen; viele glaubten sogar, dass man damit das Unglück herausfordere. Nachdem Havva Hanıms Mann also zum zweiten Mal geheiratet hatte, ging sein Geschäft in Konkurs, und ihr Haus in Istanbul brannte ab. Ob Havva Hanım auf die Nebenfrau eifersüchtig war? Darüber hat sie nie gesprochen. Doch hat diese tüchtige Frau, indem sie ihren Mann verließ, sicher den ersten Anstoß zu seinem Unglück gegeben. Ihr Mann, der sich nach dem Zusammenbruch seines Unternehmens von seiner zweiten Frau scheiden ließ, habe später zugegeben, dass dies die Strafe für sein Verhalten gegenüber Havva Hanım gewesen sei. Er habe sie angefleht, ihm zu vergeben. Havva Hanım erzählte dies alles mit einer Stimme, in der Triumph und Trauer eng nebeneinanderlagen. Nun, nach diesen Vorfällen war auch sie allein und hilflos zurückgeblieben. Arziye Hanım, eine alte Freundin, hatte sie zu sich genommen und versprochen, eine standesgemäße Arbeit für sie zu finden.

Arziye Hanım gehörte zu den bekannteren Persönlichkeiten jener Zeit. Ich sah sie oft, denn sie kam jedes Mal an mein Bett, wenn ich krank war. Ihre übernatürliche Fähigkeit, in die Zukunft der Menschen zu blicken – nennen wir es ruhig Wahrsagerei –, soll sie bei der Geburt ihres ersten Kindes erlangt haben. Damals glaubte man, dass jede Wöchnerin nach der Geburt vierzig Tage lang in Gefahr war, von Feen und Geistern verhext zu werden. Deshalb ließ man sie während dieser Zeit nie allein, und wenn es im Hause niemanden zum Aufpassen gab, kam eine Nachbarin, die, sollte auch sie einmal wegmüssen, einen Reiserbesen vor die Haustür stellte, damit der in ihrer Abwesenheit die bösen Geister fernhielt. Die Wöchnerin trug ein rotes Band in ihrem Haar, und am Kopfende ihres Bettes lag ein Koran. Jeden Abend wurden die Samen von Kreuzkümmel und Steppenraute verbrannt, um die Feen zu verscheuchen.

Eine dieser Maßnahmen muss bei Arziye Hanıms Wochenbett vernachlässigt worden sein, denn die Peris ergriffen Besitz von ihrer Seele, das heißt, sie wurde zu einer Wahrsagerin, die sich bald darauf in den oberen Gesellschaftskreisen für Krankheiten, Wochenbett und andere Kalamitäten, vor allem Verzauberung, empfahl und einen Namen machte. Mit den Peris, vor allem einer jungen Dame namens Rüküş und deren Liebhaber Yâvru Bey, schien sie in bestem Einvernehmen. Sie wohnte in einem hübschen Holzhaus inmitten eines großen verwilderten Gartens in Selâmsız. Dort empfing sie ihre Klienten, die zu ihr kamen, um Rat zu holen oder sich besprechen zu lassen.

Arziye Hanım war mittleren Alters und hatte ein rundes freundliches Gesicht mit verschmitzten schwarzen Augen, von denen das eine zu schielen begann, sobald sie in Verbindung mit den Geistern war. Sie saß auf einem Bodenkissen, mit einer Tasse Kaffee vor sich und einer Gebetskette in der Hand, während sie mit einem Auge unverwandt auf einen bestimmten Punkt an der Decke starrte. Wenn sie sprach, zwinkerte dieses Auge, als ob sie sich über jemanden mokierte.