Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

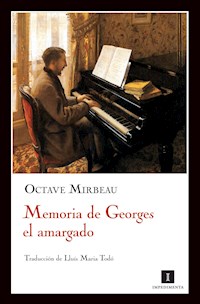

Conoced a Georges L., el héroe de esta nouvelle: no es más que un cajero parisino, de espíritu contemplativo, aparentemente desprovisto de personalidad y condenado a llevar una existencia larvaria. Obsesionado con la abrumadora estupidez y la inmensa fealdad de la raza humana, una sola cosa le mantiene vivo: el odio que siente hacia su esposa, una mujer seca y siniestra cuyo único objetivo es hacerle la vida imposible. Pero Georges tiene una despiadada capacidad para recluirse en sí mismo y para huir de la depravación social que le rodea, y eso le salvará de su propia destrucción. Escrita en plena efervescencia del célebre affaire Dreyfus, esta Memoria de Georges el amargado es una fábula políticamente incorrecta dotada de un humor negrísimo, donde se mezclan el crimen, los deseos carnales insatisfechos y las eternas preguntas sobre el incierto destino del hombre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Memoria de Georges el amargado

Octave Mirbeau

Traducción del francés a cargo

de Lluís Maria Todó

Mi amigo Georges L… murió la semana pasada. Cuando digo que Georges L… fue mi amigo, es mucho decir. Nuestra amistad consistía sobre todo en no vernos nunca, o muy raramente. Cada cinco o seis años nos encontrábamos por casualidad en la calle y, siempre con prisas, siempre corriendo. Charlábamos apenas cinco minutos.

—¡Anda, tú por aquí!

—¡Qué alegría!

—¡No nos vemos nunca!

—¿Qué quieres? ¡Es la vida!

—Pero, hombre, tendríamos que vernos más.

—Desde luego.

—Unos viejos amigos como nosotros… no puede ser.

—Bueno, pues hasta pronto, ¿eh?

—¡Hasta pronto!

Y otros cinco años esperando la nueva casualidad de un nuevo encuentro.

—¡Anda, tú por aquí!

—¡Cómo me alegra verte!

—¡Y a mí!… ¿Qué es de tu vida?

—Pues lo de siempre… ¿y tú?

—También… A ver si un día quedamos…

—Sí, ¡tenemos que quedar!

—Un día de estos, ¿vale?

—Sí, un día de estos…

—Tenemos un montón de cosas que contarnos.

—¡Ya lo creo!

—¡En tanto tiempo…! ¡Bueno, hasta pronto!

Y seguíamos tan ignorantes, tan ignorados el uno del otro como si viviéramos, él en el corazón de Australia y yo entre los hielos de Laponia.

Todo lo que sabía de él —al menos todo lo que sospechaba de él— es que era una de esas buenas personas como tantas encuentra uno en la vida, una de esas buenas personas de las que no hay mucho que decir, si no es que son buenas personas. Y ahora no diría nada de él si su viuda no hubiera venido a verme, ayer. Yo no la conocía. Era una mujercita seca y angulosa, con dos crenchas grises y una boca tan fina que, cuando la cerraba, a primera vista no se distinguía la línea de los labios.

—¡Ay, señor mío —me dijo—, ha sido una gran desgracia para mí, puede creerme!

Su voz blanca, sin timbre, sin acento, me dejó asombrado.

—Cuando se ha vivido tanto tiempo con una persona —prosiguió—, una separación tan brusca… ¡cuesta mucho acostumbrarse!

—La creo, señora, y la compadezco infinitamente.

Le rogué que tomara asiento. Abrió su chal, y vi un gran paquete, envuelto en papel de color ciruela, que llevaba bajo el brazo.

—Es un manuscrito —dijo, depositándolo sobre la falda.

Sin duda no debió de notar la expresión de terror que se pintó en mi rostro al oír la palabra manuscrito, pues prosiguió:

—Lo he encontrado en un cajón, esta mañana… Él también escribía… Estaba redactando sus memorias… Lo habría esperado todo de él, salvo esto… Desde luego, no tenía el aspecto de alguien que escribiera libros… Porque, en fin, usted le conoció bien, usted era su mejor amigo, y debe saber que no era muy listo, el pobre…

Me incliné con un gesto vago, que tanto podía ser un gesto de asentimiento como un gesto de protesta.

¡Ay, la de tonterías que cometió en su vida! Y no por maldad —no tenía ni un ápice de maldad— sino porque no tenía discernimiento… no tenía inteligencia… Era… en fin… ¡es que no era nada de nada!

La mujer suspiró:

—¡Ah, no crea que siempre fui feliz con él!

Me temí una escena de grandes emociones, unas confidencias que yo no me veía con humor de escuchar… Y rápidamente devolví a su punto de inicio aquella conversación que amenazaba con extraviarse en los sombríos matorrales del sentimiento.

—En fin, ¿qué desea usted de mí? Y ¿por qué me ha traído ese manuscrito?

—Quisiera que lo leyera usted —respondió ella—. Ya me imagino que no será muy interesante… Si lo que cuenta ahí es su vida, no debe de ser como para morirse de risa… Pero bueno, nunca se sabe… Y además, mi marido me dijo muchas veces que usted era su mejor amigo. Tenía en usted una confianza infinita… Tenía por usted… una admiración sin límites…

—¡Qué bueno era! —refunfuñé.

—Y si, por casualidad, considerara usted que la cosa podría ser publicada… Bueno, después de todo… En la posición en que me encuentro, no me iría nada mal… ¡Me han contado que hay libros que dan cientos y miles de francos…!

Y, levantándose a medias, dejó el manuscrito sobre la mesa.

—Me siento muy halagado, señora mía, por la confianza que su marido tuvo a bien depositar en mí… Pero ya sabe el poco tiempo que tenemos para nosotros mismos en la vida… ¿Por qué no lee el manuscrito usted misma?

La viuda movió la cabeza tristemente y replicó:

—Verá usted, lo que pasa es que yo no tengo mucha crítica… Y además, no quiero ocultarle nada: lo que pasa es que nunca logré acostumbrarme a su letra.

Se produjo un breve silencio, durante el cual la viuda acarició con mano incómoda y tímida los flecos de su chal, y durante el cual yo me acaricié la frente con el mango de un gran cortapapeles…

—Me acuerdo muy bien —dije, yo también incómodo por aquel silencio—… Su marido era cajero en una empresa de comercio…

—Sí señor.

—¿Conocía usted sus aficiones literarias? ¿Habló alguna vez de ellas delante de usted?

—¡Delante de mí, él nunca hablaba de nada! ¡Él no hablaba jamás!

—¡Ah!

Nuevo silencio.

—¿Tuvieron hijos?

—No, señor… Afortunadamente… en la posición en que me encuentro, ¿qué haría con ellos? Bastante tengo con este manuscrito…

Consideré que lo mejor que podía hacer para deshacerme de aquella lamentable viuda era rogarle que me dejara el manuscrito. Le prometí leerlo y expresarle mi opinión un día u otro.

—¡Más bien otro…! —insistí mientras la acompañaba a la puerta.

Cuando estuve solo, por un instante me vino a la cabeza la idea de tirar a la basura aquel paquete importuno. Pero en cambio quité el papel alquitranado que lo cubría, y en la primera página, escritas con tinta roja, vi estas dos palabras: Mis memorias.

Separé esta página y me dispuse a leer… pero a partir de las primeras páginas me quedé como atontado… Aquello era sencillamente admirable… El resto del día, y la noche entera, los pasé en la lectura estremecedora, angustiosa, de estas páginas.

Hoy, por casualidad, me he mirado en un espejo. Hace tiempo que no ocurría, porque yo huyo de todos los espejos, de todas las superficies pulidas y reflectantes en las que pudiera, de repente, hallarme cara a cara conmigo mismo, pues yo siempre evito verme. De entre todos los espectáculos, el espectáculo de mi propia persona es el que más me repugna.

Hoy, por casualidad, me he mirado en un espejo. Ha sido en la calle, a la vuelta de una esquina, ante el escaparate de una tienda… ¡Y me he encontrado conmigo mismo, me he cruzado conmigo mismo, como cuando nos encontramos o nos cruzamos con un desconocido!

¡Ah, qué cara tan triste! ¡Cómo me apena!

¡Ningún vacío, ninguna muerte, ninguna ceniza, podría dar una idea del triste rostro que soy yo!

Mi piel es amarilla, de ese amarillo marchito, ese amarillo malsano, ese amarillo enfermo que tienen las plantas encerradas. Sin embargo, la mejillas todavía conservan, aquí y allá, algunas grietas rosadas, de un rosa acuoso, lo que demuestra que, por débil, por desleída que sea, algo de sangre circula por mis venas. Mis venas todavía no se han convertido del todo en caños vacíos… Por ejemplo, mis ojos están muertos; no llega a ellos ninguna luz; no tienen ningún brillo, ningún reflejo se desliza por esos globos apagados… Mi boca es tan delgada, tan resecos están mis labios, que se diría que ninguna palabra pasó a través de ellos jamás, ninguna palabra de amor, de esperanza o de odio. Están mudos como un manantial seco, o más bien se parecen al brocal de un pozo en el que jamás hubo agua fresca, en el que nunca hubo agua… Mis dedos me causan piedad, me causan horror. De tanto manejar oro, contar oro, pesar oro, de tanto clavar alfileres en billetes de banco y ordenar títulos en cofres de hierro, mis dedos parecen zarpas, garras de pájaro de presa, incluso cuando sostienen una flor… Y tengo la expresión desconfiada, la espalda curvada, los andares indolentes y crispados de un cajero.

¡Un cajero!

¡Exactamente…! ¿Y qué otra expresión, qué otra espalda, qué otros andares podría tener, si desde hace veinticinco años soy eso que, efectivamente, se llama un cajero? Si todo el día, todos los días de estos veinticinco años, por el rectángulo enrejado de la ventanilla he visto sucederse los mismos rostros áridos, los mismos rostros deformes y las sucias pasiones, los viles deseos de la venalidad y del robo y del crimen, todas las taras burguesas y todo el egoísmo feroz, la rapacidad hipócrita, el asesinato, la caridad y la cobardía que contiene el alma del gran capitalista, así como la del pequeño rentista, el sacerdote, el soldado, el artista, el sabio y el pobre… —¡oh, el pobre servil!—, todo ello iluminado por los reflejos siniestros del oro que yo repartía… ¡Y sus manos, todas esas manos! ¡Ah, todas sus manos, ah, el horror de todas sus manos sobre la placa de la ventanilla!

En verdad, mi destino habrá sido de una ironía excepcional… Yo sí puedo decirlo, tan solo yo, que me conozco, solo yo sé lo que soy detrás de mis labios vacíos y la piel muerta de mis ojos, y puedo decirlo con orgullo indudable: jamás existió un ser humano más entusiasta, más apasionado por todo, más verdadera y profundamente vivo que yo: ¡mi espíritu es un enorme depósito de fuerzas creadoras, de justicia y belleza! Había, hay todavía en mí un núcleo ardiente de pensamientos violentos y ardientes deseos… Yo conocí todas las audacias, yo soñé con cumplir —y cumplí— todas las cosas grandes… No en el sueño, donde todo se deforma, se difumina en brumas, se diluye en vapores, sino en la vida…! Nadie estuvo más que yo en la vida, en el centro de la vida, ¡nadie fue más contemporáneo de sí mismo que yo! En las letras, en las artes, en la ciencia, la política, la revolución, yo participé en todo, yo forjé de nuevo el mundo en la forja inextinguible de mi corazón…

Pues bien, yo soy ese fenómeno inconcebible. Creo que jamás hubo hombre que se encontrara más flojo, más difuminado, más tembloroso, más silencioso que yo… No existe, estoy convencido de ello, ejemplo de hombre más desprovisto que yo de los medios físicos capaces de dar impulso a todo cuanto se crea y fermenta en él, de dar forma exterior a sus exaltaciones. Yo he sido el eterno prisionero de mí mismo, muy a pesar mío, y ni por un solo minuto he podido librarme de mí mismo, librarme de mi boca, de mis ojos, de mis dedos, de mi oro y de mi cuerpo de cajero…

Mientras yo trastorno el universo, someto a revisión todas las cuestiones sociales, creo poemas inmensos, inmensas filosofías y artes temibles… un sillón forrado de hule, una mesa de roble, libros, registros, una llave, títulos y oro y grandes cofres, y un pequeño rollo de papel secante… ¡todo esto es lo que soy, este es mi medio, y entre estos objetos me muevo!

¡Soy semejante a ese trozo de tierra ingrata y estéril, donde no crece ni una brizna de hierba, ni una flor, donde tan solo hay piedras y desolladuras leprosas, y en cuyas profundidades bullen lavas terribles y anidan fuegos formidables que no se apagarán nunca, y cuya espantosa belleza nadie sospechará jamás! Cuando vuelvo de la oficina, por la noche, andando a pasos menudos, con los hombros desvaídos, algo curvado, un poco zambo, y con un rostro tan impersonal que se hace invisible, es para mí algo doloroso, indeciblemente doloroso ver que ningún otro ser humano me mira ni se figura que yo llevo en mí todas las fuerzas cósmicas de la naturaleza y todas las llamas de la humanidad.

Y cuando vuelvo a casa, a mi piso tan pobre, tan frío, tan anónimo también él, es para oír a mi mujer gritando con una voz semejante al ruido que hace en las aberturas de las puertas el agrio viento del noroeste.

—¿Qué has estado haciendo, eh? ¿Cómo es que vuelves tan tarde? Venga, apúrate, baja a la bodega por vino… ¡Es para lo único que sirves!

¡Oh, esa voz de mi mujer, esos cabellos apagados de mi mujer, esa boca sin jamás una sonrisa de mi mujer, esos ojos de mosca tiznada de mi mujer, esas manos de mi mujer, esas manos asquerosas y secas, cuando coge los quinientos francos que le entrego cada mes, desde esas cavernas llenas de oro en las que habito!

¡Mi mujer!

A decir verdad, no sé cómo ni por qué me casé con ella. O mejor dicho, sí lo sé. Fue por timidez, por debilidad, y por esa incapacidad absoluta en que me encuentro de decir «¡no!» a nadie, de defenderme contra la gente y las cosas.

Hacía diez años que vivía en París, y todos los domingos cenaba y pasaba la velada con unos viejos amigos de mi familia, pequeños comerciantes del barrio de Le Marais. Esta obligación semanal me representaba un suplicio, pero no habría faltado a ella por nada en el mundo. ¡Ah, esos lamentables domingos! Y esos viejos amigos, ¡qué carga eran para mí, cómo me pesaban en el cráneo! Era una pobre gente de una estupidez incurable y sañuda, que se pasaba el tiempo quejándose de lo mal que iba el comercio… Bien es verdad que jamás, en ningún momento de mi vida, he oído decir a un comerciante que el comercio vaya bien… El comercio no va bien jamás. No funciona por toda clase de razones cómicas y paradójicas; no funciona, un día por culpa de Inglaterra, otro día por culpa de Alemania; estos acusan a los monárquicos de poner trabas al comercio con sus sordas maquinaciones; aquellos, a los republicanos, por sus divisiones… Si las Cámaras están reunidas, ¡qué desgracia para el comercio! Si están de vacaciones, ¡qué catástrofe! Cosa que no impide a toda esa gente ganar fortunas en muy poco tiempo.

—Bueno, y qué, ¿cómo va todo? —preguntaba yo regularmente, cada domingo.

—Mal, muy mal —respondían ellos.

—¿Ah sí? ¿Se encuentran mal?

—Nosotros nos encontramos bien, lo que va muy mal es el comercio.

Y, en realidad, por una enojosa excepción, el comercio de esos viejos amigos de familia iba realmente mal… Iba mal porque, además de ser muy tontos, también eran excesivamente feos.

No nos hacemos una idea del papel deprimente que juega la fealdad en las relaciones sociales. Por mi parte, yo siempre he notado que la fealdad de un tendero se destiñe y se extiende por toda su tienda, pues no es tan solo un objeto determinado lo que venimos a comprar en ese establecimiento; lo que hacemos, sin darnos cuenta, es intercambiar una impresión humana entre dos seres, uno de los cuales quiere engañar al otro, y que deben competir en inteligencia o en gracias físicas. Cuando el comprador entra en una tienda, no quiere encontrarse en presencia de rostros repugnantes. Si eso ocurre, concibe inmediatamente cierta desconfianza, y su ánimo se vuelve agresivo. Aunque le ofrezcan, a un precio extraordinariamente ventajoso, las mejores y más bellas mercancías, él discutirá con acrimonia la autenticidad, el valor y el precio del objeto, y la mayor parte de las veces se irá sin haber comprado nada. Al menos esta es una sensación que yo tengo, muy violenta, y que me parece perfectamente justa. Yo, a pesar de ser tan tímido, jamás he podido decidirme a coger un objeto de manos de una persona que no me inspirara ninguna emoción estética. Solo tomé uno, ¡ay!, para mi desgracia.

Y fue mi mujer.

Naturalmente, los viejos amigos de familia acusaban a todo el mundo, excepto a ellos mismos, de la triste condición de su existencia comercial, y se habrían llevado una buena sorpresa de haber sabido mis teorías al respecto…

Pero comprenderán ustedes que no les explicara nada de nada… y que nuestra intimidad tan cordial se limitase a las frases estrictamente indispensables, sin que jamás llegáramos a intercambiar el menor sentimiento ni la más pequeña idea.

Los viejos amigos tenían una hija.

¡Una hija! ¡Sí, para mi desgracia…! Y a veces todavía me pregunto cómo pudo ocurrir que algo, ni siquiera eso que era su hija, pudiera nacer de aquella doble nada.

Se llamaba Rosalie…

Seca de piel, seca de corazón, angulosa y dura, con los ojos grises como dos bolas de ceniza, los cabellos escasos y mates, el pecho asexualmente plano; a los veinte años tenía el aspecto destartalado de una ruina viejísima; su fealdad era tan total que era algo más que fealdad: era nada… nada… ¡nada! Yo la miraba con terror, pues es el único ser humano que representó para mí, exactamente, esa cosa incomprensible… cómo decirlo… Sí, una cosa «que no fue».