Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

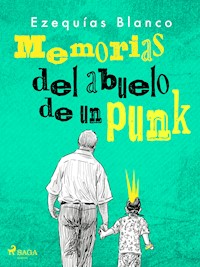

Interesante colección de relatos cortos articulados alrededor de la figura de Atiliano, abuelo que le envía los relatos desde el cielo a su nieto, un punk español, gracias a la ayuda de un zombi muy locuaz. Historias cargadas de humor, ironía y sabiduría vital que harán las delicias de quienes se adentren en estos cuentos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 182

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ezequías Blanco

Memorias del abuelo de un punk

Prólogo y Guía de lectura JUAN DÍAZ DE ATAURI

Saga

Memorias del abuelo de un punk

Copyright © 2017, 2022 Ezequías Blanco and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728392768

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

PRÓLOGO

En el principio de El coloquio de los perros, tras una prolijidad de uno de los tales, pone Cervantes en boca del otro la siguiente observación: “los cuentos, unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos: quiero decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabras, dan contento; otros hay que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo de nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos”. Trae la cita Luis Cernuda para apuntar a continuación cómo Cervantes “llega a fundir esos dos procedimientos en uno solo, descubriendo así su camino a la novela moderna”. También en el libro Memorias del abuelo de un punk de Ezequías Blanco, el interés que puedan suscitar las historias por sí mismas se funde con ese otro interés que suscita el arte de contarlas. Y esa fusión está tan cuidada que, a primera lectura, no es fácil percibir cuál pueda ser el dominante.

El libro es una colección de relatos breves, tan divertidos y tan próximos, tan agudos y tan gustosos, que el lector no se da cuenta de que tales gracia y proximidad, agudeza y gusto dependen precisamente del ropaje de palabras, de las “demostraciones del rostro y de las manos, del mudar la voz” del escritor.

El hilo conductor de los cuarenta y un relatos es la voz misma de un narrador, Atilano, y su universo de referencias. La disculpa para la narración se enuncia en una pretrama también de corte cervantino: de modo misterioso y abracadabrante (aunque en un ambiente muy doméstico) le llega a un profesor de instituto el haz de cuartillas que constituye el libro. También hay una disculpa para la escritura misma: el insoportable aburrimiento del cielo y una sugerencia de san Pedro inducen al alma del abuelo de un alumno, el punk, a escribir unas memorias, pero cuando con el entusiasmo del novel —o de todo escritor— se dispone a leérselas a las almas que la rodean, descubre con desconcierto que allí todo el mundo escribe, todo el mundo trata de leer a los demás lo escrito y nadie escucha. Recurre entonces a un angélico zombi para enviárselas a su nieto. Tal es el bisémico arranque de la colección de cuentos. A partir de ahí, el lector se verá arrastrado por el tirón del gusto, cumplido, de engolfarse en un mundo otro, el de Abranosa y sus habitantes; pero además la bisemia de la pretrama se hila en la narración en un ejercicio de metaliteratura bienhumorada, bondadosa e inteligente.

Unas veces ese ejercicio es lingüístico y entonces todo el relato se tensa en un universo doble, el de la anécdota y el del comentario irónico que la selección del lenguaje opera paródicamente sobre esa misma anécdota, como sucede en el fuenteovejunesco “La cabeza rebanada”, donde “la mayoría de ellos respiraba por la herida” que les abría “el feo y católico mas no sentimental don Telvi”, “mimetizado en rey David”.

Ezequias Blanco sortea muy bien, en esta colección de cuentos, los múltiples peligros del juego lingüístico y, así, cuando el casticismo —la tentación más fácil, quizá, en un libro como éste— parece imponerse en el relato o en la voz de un personaje, como en la de la partera que trae al mundo al memorialista, recurre a un guiño de lexicógrafo, de tal suerte que ese mismo personaje, tanto echará a la gente que asiste al parto con un “veros a rascar el coño”, como pedirá “una infusión de tueras o coloquíntidas”.

Los localismos, no obstante, tienen también una especial importancia para la disposición de un lirismo evocador de un mundo perdido —recuérdese que las memorias son de un bienaventurado que recuerda su paso por la tierra—: en la primera aparición —para desaparecer ruciescamente— del burro llamado el Cincuentaidós, se hacen especialmente evidentes y, junto a zamoranismos como “rencajo”, la lengua se ordena a la rememoración en períodos como “pastaba estacado en aquellas praderas idílicas de Abranosa, llenas de alegres margaritas, de correhuelas juguetonas y violáceos claveles silvestres”, o en alusiones y costumbres como la de “pagar el medio cántaro”; o, antes, a la descripción del tío Chele que “durante los últimos años de su vida llevaba de continuo unos lentes oscuros, moda parisina “prebellepoque” a la sombra de un sombrero pajizo, moda “Jiménez de Jamuz”.

Decía más arriba que los relatos se hilan a procura de la memoria de Atilano, el narrador, pero también tienen una ilación interna, dependiente de la materia narrativa como en el caso del asno mencionado cuya desaparición queda en el misterio hasta dos capítulos más tarde, cuando el alma narradora tiene permiso (concedido tras encontrarse con las almas de los otros dos confabulados en un concurso de mus celestial) para resolver el enigma, en otro relato, habilísimo, en que el misterio se disuelve en anécdota costumbrista, y dar paso al cuento de la esperpéntica muerte del asno, que rubrican con juegos de palabras los vecinos de Abranosa. (Los vecinos constituyen un personaje colectivo, jocundo y amistoso en muchos de los relatos, como en “La fiesta de la cabra”, una broma sobre la barbarie hispánica, resuelta con donaire; o en la fiesta general y canicular de “El que quiera peces...”).

En ocasiones las anécdotas no se cierran o se diluyen, ceden el paso a un objeto distinto del argumental; lo facecioso se retiene a favor de la sugerencia. Ello sucede muy caracterizadamente en el relato del tío Lucilo (un personaje al que sus convecinos achacan la composición de un romance polirrítmico, con tendencia a sonar en la sílaba tercera, como recomendaba don Andrés Bello, donde el cuento está generado por el contraste entre la ingenuidad del niño y la extravagancia del adulto y, de tal forma, lo extraordinario se sugiere en la distancia que genera una expectativa, hábilmente frustrada, de diégesis, que coincide precisamente con la frustración del personaje infantil.

Esa misma economía, con una tensión distinta, se da también en el primer relato del internado, en el que todo se determina a dejar sentir el desgarro del niño separado de su familia y de su pueblo, desgarro en el viaje en tren y en un coche que “era un constante quejido”, desgarro en el internado oscuro, grande y maloliente, desgarro en la convivencia terrible con los otros cointernos... Todo ello en apenas dos páginas de lirismo condensado en el que la verosimilitud viene dada por algunos rasgos de narración a la pata la llana, buscados tanto en el estilo como en la disposición de los materiales. Seguramente es ésta la cualidad del libro que lo ha hecho tan atractivo para el público y también uno de sus aciertos técnicos más depurados (y de más difícil ejecución): en ese mismo relato del internado, como colofón de la estancia en la terrible institución, el narrador menciona la muerte de su padre y refiere las causas con un tinte de negro humor, en solo tres párrafos, en los que el distanciamiento intensifica en suspensión el aspecto dolorido del asunto.

La memoria de Atilano, por otra parte, no se queda en Abranosa o en Ponferrada, de donde llegó a ser alcalde y presidente del club de fútbol, es también discreta y eficaz memoria política. Baste citar un título con tanta capacidad de sugerencia y síntesis como “Cuando nosotros creíamos que Franco era bueno”. Este otro rasgo, el del vigor poético de los títulos es también otro acierto característico del libro. En algunos títulos la intensa capacidad de sugestión se resuelve en ironía, como sucede con “El caballero de la niebla”, cuentecillo de una historia sórdida y cruel, dulcificada irónicamente por una mitificación infantil aún más feroz.

Contención, capacidad de sugerencia y, también, regocijado gusto en el cuento mismo, en lo argumental, son características esenciales de este libro del que sería fácil decir que es un libro de poeta, del excelente poeta que es Blanco: junto a la sutileza en el manejo de la lengua y probablemente por ello, estas memorias nos revelan un poderoso narrador. Diré, por último, que en el, ya de por sí gozoso, ejercicio de la lectura, no hay contento equiparable al del encuentro con un buen libro, pero si el libro es de un amigo tan bueno como Ezequías Blanco, ese goce se multiplica en la conciencia de ser afortunado.

Juan Díaz de Atauri

A Juan Díaz de Atauri in memoriam

Prolegómenos

Estimado lector: te voy a contar cómo actuaron las caprichosas manos del destino para dejar en las mías cuanto contienen las páginas de este libro.

Hace ahora, cuando esto escribo, nueve años que fui destinado al Instituto de Benavente. Allí, con la mejor de las intenciones, me esforzaba para que mis alumnos le encontraran el “gusanillo” a la Literatura, pero los resultados que obtuve fueron idénticos a los del profesor Wilt de Tom Sharpe.

Entre mis alumnos, había uno que se llamaba Gerardo Díaz de Geras, conocido por todo el mundo como “Gerardin, el punk “, ya que su atuendo externo, sus imperdibles, su peinado y sus comportamientos respondían fielmente a lo exigido por esa filosofía juvenil: el “Do it yourself” (“hazlo tú mismo”, “hazlo a tu manera”). Sus compañeros lo trataban como a un bicho raro, imagen que él se había encargado de alentar presumiendo de tener contactos con zombis y de introducir cartas, para comunicarse con su abuelo, en los ataúdes de los benaventanos burlando con facilidad las férreas guardias de los velatorios.

Pero fue mucho peor cuando se descubrió que lo que contaba no era ficción, porque, si hasta entonces se le tenía por fantasioso, raro y loco, después se le consideraba como un ser demoníaco, profanador de tumbas y de cadáveres.

Por aquellos días yo entendía todo esto como producto de una histeria colectiva y fui el único profesor del claustro que votó en contra cuando se tomó la decisión de expulsarlo del Instituto. A pesar de que no pude hacer más para que no se le expulsara, él se enteró de mi pobre gesto y una noche se presentó en mi casa para agradecérmelo.

Durante la conversación que mantuvimos yo le hablé con admiración de las composiciones que me entregaba en clase.

—No son mías, replicó. Me las envió mi abuelo a través de un zombi.

Mi incredulidad dejaba a la de Santo Tomás en buen lugar, sobre todo en lo que se refería a la segunda parte de su confesión, y así se lo dije. También estaba cada vez más convencido de que aquel muchacho necesitaba ayuda médica y así se lo insinué.

—He oído muchas veces que todo lo imaginado ha existido o tiene la posibilidad de existir y que la realidad supera con creces a la imaginación. Usted mismo nos lo ha dicho alguna vez en clase. Y añadió: concédame al menos el beneficio de la duda y le demostraré que en esta historia hay poco de fantasía.

A los pocos días de la referida conversación, Gerardín se presentó de nuevo en mi casa con un paquete que contenía —según él— los escritos de su abuelo, acompañados de algunas cartas que implicaban la contestación a otras.

Aunque aquello no fuera una prueba irrefutable —alguien podía haber ideado aquella broma— yo estaba más intrigado y más confuso.

Gerardín, adivinando mis pensamientos, me dijo:

—Así que no se lo cree del todo... Pues bien, le invito a venir conmigo esta noche a una cita y ya no le quedarán más dudas. Espéreme a las diez en el cruce de La Soledad.

Varias razones tiraban de mí en direcciones encontradas hasta que al fin la curiosidad las venció a todas.

A las diez en punto me encontraba en el lugar de la cita con un miedo espantoso a ser descubierto por alguien conocido e intentando ocultar mis ojos tras unas grandes gafas de sol y mi cara con el cuello de mi gabardina . Poco después se presentó Gerardín en una vespa que metía un ruido infernal. Subí a aquel “cacharro” disimulando y mirando de reojo a todas partes. Por lo primero que le pregunté fue por nuestro destino.

—¿No ha visto el artesonado mudéjar del Parador...? Perteneció a la iglesia del convento de Abranosa. Las ruinas de esa iglesia son nuestro destino.

A unos diez kilómetros en dirección norte por la carretera de La Coruña tomó a la izquierda un camino vecinal muy desvencijado a juzgar por el molimiento de huesos que me dejó, pues la noche era tan oscura y mis ojos lloraban tanto que no veía un carajo.

Cruzamos un pueblo mal iluminado y de un aspecto tan fantasmal como deplorable y lo abandonamos por un caminucho embarrado y lleno de tremendos baches hasta conseguir nuestro objetivo.

A la luz de una linterna que había llevado Gerardo pude contemplar las ruinas de un convento entre las que sólo quedaban de pie los muros y la torre de una iglesia. Yo comenzaba a estar asustado. Penetramos en aquel siniestro lugar cuyo suelo estaba plagado de escombros y de excrementos y cuyo techo dejaba ver un cielo negro, sin una sola estrella. Las alborotadas alas de unos pájaros rozaron nuestras cabezas. Tan tétrico escenario me hizo empezar a sudar ligeramente a pesar de que la noche era terriblemente fría.

Gerardín se introdujo por un hueco, poco mayor que un cuerpo, que había en el suelo del ábside y me hacía señas con la linterna para que lo siguiera. Hice un descenso de unos dos metros en rampa de gran desnivel a lo largo del cual sentí varios pinchazos como de zarzas y ortigas. La tímida luz de la linterna dejó al descubierto el suelo de una covacha lleno de huesos de animales y un cadáver a medio descomponer que parecía el de un zorro. El olor era asfixiante. A estas alturas yo me había convertido en un río de sudor al que le temblaba hasta la úvula. La cabeza empezaba a darme vueltas... Gerardo encendió tres velas después de despabilarlas con un cuchillo descomunal.

—¿Y con quién te has citado en este lugar tan agradable? —acerté a decir.

—Con el zombi que me trajo el primer paquete de mi abuelo.

De repente, comencé a notar el ambiente, si cabe, más cargado con la presencia muda e invisible de algo a lo que Gerardín seguía —como si viera más que yo— con la vista. De una de las paredes surgió un muchacho con el pelo en forma de cresta, el pantalón, la cazadora y las botas de cuero negro y todo lleno de clavos, insignias y telarañas.

Gerardo se dirigió a él entregándole el cuchillo:

—Demuéstrale a éste que eres zombi.

Aquel ser levantó la manga de su chupa y se pegó un tajazo terrible en el brazo descubierto. De aquella herida no salió ni una sola gota de sangre y aquella carne abierta no tardó en cicatrizar ni diez segundos. Y ya no vi más porque me desmayé.

Tardé en recuperarme del choque que me produjo aquella extraña aventura, pero, desde luego, ya no me quedaron dudas de que Gerardo no dijese la verdad.

En mi convalecencia leí con gran interés lo escrito por su abuelo y quedé gratamente impresionado por la cantidad de vivencias que recogía, por la eficacia y agilidad con que estaba narrado, por la carga de humor y sutilezas que rezumaba, por su movilidad...

Desde entonces en repetidas ocasiones he pedido permiso a la familia de Gerardo para publicarlo bajo el título fagocitario de MEMORIAS DEL ABUELO DE UN PUNK. Ha habido que esperar algunos años porque la abuela Natalia, mientras vivió, se opuso siempre con infranqueable energía.

Ezequías Blanco

Como no acaba de llegar el tiempo que la esperanza nos promete, crece el pasado dentro de nosotros.

MEMORIAS DEL ABUELO DE UN PUNK

Desde el cielo

Aquí en el cielo hay poco que hacer. Llegué en una especie de furgón galáctico para almas —invisible, claro está, a los ojos del cuerpo—. Iríamos unas cincuenta almas, (alma más, alma menos) todas desconocidas para mí, pero por el acento, la fisonomía, la timidez y el estilo de boina pude deducir que procedíamos del noroeste de la península.

El furgón lo conducía una porquería de ángel, sin alas ni nada, y del que supimos que lo era porque en la espalda de su mono azul marino había unas corroídas letras blancas que así lo anunciaban.

Todas las almas estábamos muy nerviosas y este nerviosismo fue en aumento cuando el susodicho ángel no se dignó contestar a ninguna de las tímidas preguntas que le hicimos sobre nuestro incierto destino. Más tarde nos enteraríamos de que, en el colmo de nuestra mala suerte, nos había tocado un ángel mudo.

Por otra parte, debía de ser sudamericano porque me han dicho que allí se venden los carnés de conducir y éste desde luego parecía que lo hubiese comprado: pegaba unos frenazos y unos acelerones que cada poco nos hacían sentir nuestras partes en la garganta del alma. Y que nadie se asombre por esto, pues lo mismo que a quien le amputan en vida un miembro del cuerpo lo sigue sintiendo durante mucho tiempo, así le ocurre también al alma.

Cuando llegamos, salió a recibirnos San Pedro con su manojo de llaves —cosa que ha llegado a parecerme absurda, pues no hay en el cielo puerta alguna que yo haya visto— y detrás de él miríadas de arcángeles tocando y cantando la única música que pueda calificarse, con acierto, de celestial.

San Pedro se dirigió a nuestro ángel conductor en lenguaje gestual y todas nos quedamos boquiabiertas cuando comprendimos perfectamente el mensaje que le había lanzado con aquella algarabía de dedos:

—Anda, mudo, dales una vuelta por el cielo...

Me llamó mucho la atención, durante aquella vuelta, el hecho de que las almas que revoloteaban en torno nuestro tuvieran una cara de aburrimiento atroz, a pesar de las sugerentes actividades que se anunciaban en unos paneles flotantes distribuidos a lo largo de nuestro recorrido:

* VISITA AL HIPERCIELO (Llevad el óbolo y no manguéis)

* EXCURSIONES:

A NUBEVIEJA; A LOS AGUJEROS NEGROS; AL AGUJERO DE OZONO (No olvidéis la cantimplora, ni la visera)

*CAMPEONATO DE MUS (Se puede mentir, pero sólo para echar faroles). Etc, etc...

A mí el cielo —aparte de una maravilla de jaspe y ónix, de un milagro de cipreses blancos y manantiales secretos— me pareció o muy pequeño o muy grande, y la vuelta por él o muy breve o muy larga, porque como aquí no hay espacio ni tiempo, es muy difícil aclararse. Pero después de aquella vuelta empecé a intuir las causas del aburrimiento de las almas ya que, cuando las compañeras quisimos comentar los pormenores de aquel viaje, nadie encontraba referencias.

Al poco tiempo de mi estancia en el paraíso —y empleo las expresiones espacio-temporales para que se me pueda entender—, me pasaba los días, como todas las demás, preguntando al pobre San Pedro:

—¿Y ahora qué hago?

Él nos contestaba con una paciencia similar en categoría a nuestra pesadez. Una de las veces en que yo me dirigí a él con la “martilleante” me dijo:

—Vamos a ver, Atilano... ¿A ti qué te hubiera gustado ser en la tierra?

—Escritor —contesté sin vacilar.

—Pues ahí lo tienes. Coge papel y lápiz y, ¡venga!, a escribir. Y se alejaba “marmeando”: ¡Son como niños...! ¡Son como niños...!

A partir de entonces me puse a escribir como un loco poseso y me salía tan fluido y disfrutaba tanto que mi propio asombro me embargaba —en vida nunca conseguí hilvanar más allá de cuarenta o cincuenta palabras—. Al principio, me bastó con ese asombro, pero poco a poco empecé a sentir la necesidad de leerle a alguien lo que había estado escribiendo. La timidez me vencía y tardé en decidirme.

Cuando por fin salí de mi nube con la intención de leer en público lo que había escrito en privado, observé que el cielo estaba plagado de almas que leían sus obras, pero también que no había ninguna escuchando. Esto me “desanimó” de tal modo que me quedé en nada.

De repente oí unas palabras de aliento:

—¡Anímate, abuelo!

A mi lado se encontraba un alma joven que podía tener la edad de mi nieto Gerardín, en quien yo había estado pensando como lector ideal para lo que había escrito. Además no tenía aspecto aburrido, sino alegre. La extrañeza que me produjo el ver allí a alguien en ese estado me animó de nuevo y quise saber la causa de aquella alegría:

—¿Por qué estás tan contenta? —le pregunté.

—He decidido hacerme zombi, abuelo. En la próxima excursión al agujero de ozono me tiro y se acabó. No soporto más esta historia tan aburrida. ¿Te vienes conmigo, tronca?

—No, hijo, no. ¿Cuánto crees que tardaría en regresar...?

—Tú misma, colega. Si quieres algo para la familia...

—Si no fuera demasiada molestia, te encargaría que le entregases un paquete a mi nieto. Se llama Gerardo y estudia COU en el instituto de Benavente.

—Vale. O. K. Eso está hecho.

Y se fue haciendo piruetas.

***

He estado preparando el paquete y mi alma lucha entre la ilusión por las posibilidades de mandar noticias a los míos y la desesperación por la incertidumbre de no saber si, lo que parece un sueño, pronto será realidad.