Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Was bleibt vom Weg, den wir in unserem Leben zurücklegen? Emil Zopfi erzählt von den Menschen, die ihn ein kurzes oder auch ein langes Stück begleitet haben, von Glarus nach Zürich, ins Rheinland und in die Toskana, nach Berlin und Amerika, über Palästina ins Tessin. Da sind die schöne Mama, die im Sarg aussieht wie Schneewittchen, und die deutsche Stiefmutter, die an dem Tag, als sie den Vater heiratet, vom kleinen Emil wissen will, ob er sie denn auch lieb habe. Der Onkel Josef, der mit nur einem Unterhemd aus Stalingrad zurückkehrte. Johannes, der in ihm die beiden großen Leidenschaften seines Lebens weckte: Berge und Literatur. Rosmarie, die dicke, dumme Rosmarie, die bei ihm das Schreiben lernen wollte und am Ende an ihrer eigenen Geschichte zerbrach. Die Iranerin Faezeh, die als Studentin bei Zopfis zu Hause in Zürich wohnte und später bei der Weltbank Karriere machte. Hansruedi, mit dem er dramatische Stunden am Fels teilte. Und da ist Christa, im alles entscheidenden Augenblick.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

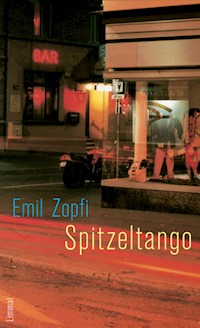

Emil Zopfi

Menschen am Weg

Begegnungen

Der Verlag dankt für die finanzielle Unterstützung:

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

© 2018 Rotpunktverlag, Zürich

www.rotpunktverlag.ch

Lektorat: Sarah Wendle

Umschlagbild: Vanessa Püntener

eISBN: 978-3-85869-808-7

1. Auflage 2018

Die Erinnerungen verblassen, verschwinden aber nicht, und erleuchten die dunklen Zeiten wie ein Versprechen auf ein anderes Leben.

Igal S.

Inhalt

BabettaMeine schöne Mama

TheoSpaziergang im Mai

FredyNupote beriet

JulieGudulas Hochzeitstag

JosefDas Hemd aus Stalingrad

JohannesJohannes der Retter

HansruediWilde Tage in der Sciora

HansChristkind im Höllenwein

ThomasEin Held geht in Rente

SusanneStarke Schwiegermutter

KonradKaffee und Kuchen beim Erfinder des Computers

GüntherEinsamer Wolf

RosmarieDicke dumme Rosmarie

BrunoDer toskanische Webstuhl

SebastianoKörbe aus Kalabrien

JürgKlempner und Künstler

WernerPoet im schwarzen Tal

ElsaEcho eines langen Lebens

EgidiusDer letzte Egidius

Hans-PeterMit EBs am Sainte-Victoire

LaurieDas East End ist sein Leben

AlanCitybanker und Kletterfreak

MicheleTod auf der Bank

KätheDer verlorene Schlüssel

DorisDie Schäferin von Theresienstadt

IgalKämpfer im Heiligen Land

MarwanSeife aus Palästina

FaezehAlles für meine Söhne

EmilVaters Geburtstag

FranzDer reiche Onkel aus Paris

ChristaDer Augenblick

Babetta

Meine schöne Mama

Im Sarg sah sie aus wie Schneewittchen, so bleich und die Wangen rot, von feinen Äderchen durchwoben. Ich dachte an die Märchenprinzessin, die einen vergifteten Apfel gegessen hatte und viele Jahre tot in ihrem gläsernen Sarg lag. Ein Zwerg war ich, betrachtete meine tote Mama, die so schön war und nach langem Schlaf vielleicht wieder erwachen und mich mitnehmen würde auf ihr Königsschloss. Sie war so in den Sarg gebettet, dass ich das Auge nicht sehen konnte, das beim Aufprall auf das Auto verletzt worden war. Oft stellte ich mir später meine Mama mit einem gläsernen Auge vor und fragte mich, ob sie damit noch immer so schön wäre. Der Gedanke machte mir Angst. Aber nun lag sie ja im Sarg und schlief tief und ewig.

Als ich letzthin für meine Schwester die Steuererklärung ausfüllte, wie jedes Jahr, holte sie zwei Fotoalben aus einem Kästchen in ihrem Zimmer und bat mich, sie durchzublättern. Sie ist über achtzig und lebt seit Jahrzehnten bei den Diakonissen in Riehen, wo sie in der Nähstube einfache Arbeiten verrichten konnte, liebevoll betreut von den frommen Schwestern.

Warum mir Annemarie die Alben mit Familienfotos zeigen wollte, weiß ich nicht. Als wir die Bilder betrachteten, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie schick unsere Mutter gekleidet war, die Bauerntochter und Fabrikarbeiterin aus dem Glarner Hinterland. Ich sehe sie ganz in Schwarz, einen breitrandigen Hut etwas schief auf dem Kopf. Oder in einem blumigen Kleid, knielang und mit kurzen Ärmeln, mit unserem strengen Vater und der Schwägerin Aimée auf der Piazza San Marco in Venedig. Die Ehefrau seines Bruders Franz aus Paris wirkt neben unserer Mama ziemlich bieder. Ganz in Weiß gekleidet, sitzt sie am Strand von Nizza im Liegestuhl, eine Strickarbeit in den Händen. Selbst auf einer Bergtour mit Vater und Franz zum Claridenfirn trägt sie ein Jäcklein mit tiefgeschnittenem breitem Kragen und einen eleganten Faltenjupe. Dazu klobige Schnürschuhe, wie sie vor ein paar Jahren bei jungen Frauen wieder in Mode waren. So könnte sie heute noch durch die Bahnhofstraße von Zürich flanieren und die Leute würden ihr bewundernd nachschauen. Vater steht neben ihr auf dem Gletscher, stützt sich auf seinen Bergstock und schaut grimmig in die Kamera. Er hat das Foto mit dem Zickzackrand sorgfältig mit Farbstift koloriert.

Vaters großes Hobby war die Fotografie. Ich sitze neben ihm auf einem Hocker in der Waschküche, es ist so dunkel, dass nicht einmal die rote Lampe brennen darf. Er entwickelt Farbfotos, als einer der Ersten im Land, wie er mir erklärt, da ist nicht einmal Rotlicht erlaubt wie bei schwarzweißen Bildern. Ich höre ihn mit Pinzetten hantieren, Fotopapier auspacken und in den Vergrößerungsapparat spannen, Schalen mit Entwickler- und Fixierbädern umherschieben, gefüllt mit Chemikalien, so giftig, dass ein einziger Tropfen einen Menschen töten könnte. Er belichtet ein Negativ, zählt die Sekunden, das Fotopapier taucht in die Entwicklerflüssigkeit. Jetzt schaltet er die rote Lampe ein. Allmählich tauchen die Umrisse meiner Mama auf, ihre zu zwei Höckern hochgesteckten braunen Haare, die weinrote Bluse mit dem weißen Kragen, die Goldbrosche in Form einer Acht, die Ohrringe mit winzigen Rubinen.

Mein Vater ist enttäuscht: »Sie hat die Augen geschlossen.«

Die Aufnahme zeigt meine Mama, wie sie in dem Augenblick die Augen zukneift, als er auf den Auslöser drückt. Es ist das letzte Foto vor ihrem Tod. Mit sechsunddreißig Jahren wirkt sie schon etwas verhärmt, Falten über der Nasenwurzel, Krähenfüße. Sie ist nicht mehr die Madonna des Hochzeitsbilds, das in dem Familienalbum die Zeiten überdauert hat. Eine retuschierte Studioaufnahme im ovalen Ausschnitt, wie damals üblich. Mama trägt einen kurzen Schleier, mit Spitzen besetzt, auf ihrem Kopf festgehalten von einem Blumenkranz, der die Frisur ein bisschen zerdrückt; mein Vater Stehkragen, Fliege, nach hinten gekämmte Haare, die seine abstehenden Ohren betonen. Zehn Jahre älter ist er, der Textilmeister. Heimgekehrt nach einsamen Jahren im Ausland, heiratet er die Arbeiterin aus der Fabrik. Endlich hat er ein Zuhause, Familie und schon bald zwei Kinder.

»Sie war das schönste Mädchen im Tal«, schrie mir einmal eine entfernte Verwandte, der ich noch nie im Leben begegnet bin, durchs Telefon zu. Sie machte mir Vorwürfe, weil ich einen kritischen Artikel zu einem Gerichtsfall im Glarnerland geschrieben hatte. Das hatte die Verwandte in Rausch und Rage versetzt. Sie war betrunken, ließ sich auch mit üblen Beschimpfungen über meinen Vater aus, als sei ich schuld, dass er die Schönste des Tals entführt hatte. Geradeso wie der Jäger das Schneewittchen im Auftrag der bösen Stiefmutter.

Nun, unglücklich sieht meine zukünftige Mama auf dem Hochzeitsbild nicht aus. Eher nachdenklich und ein bisschen befangen. Was wohl die Zukunft an der Seite jenes Weltenbummlers mit sich bringe, mochte sie sich fragen. Das Paar hatte, wie mir mein Vater später einmal gestand, nicht warten mögen bis zum »Limes Hochzeitstag«, wie er das nannte. Der hatte verschoben werden müssen, weil ihre Mutter, also meine Großmutter, kurz zuvor beim Kartoffelauflesen auf dem Feld tot umgefallen war. Da konnte man ja nicht gleich ein Hochzeitfest feiern.

Als junge Frau trägt meine Mama die Haare kurz, später dann von beiden Seiten hochgesteckt zu der lustigen Frisur mit den Höckern. Ich muss gestehen, ich erinnere mich kaum mehr an ihr Aussehen, dafür aber noch an ihre Stimme. Aus meiner Kindheit ist mir der Eindruck geblieben, dass viele Glarnerinnen ein kräftiges Stimmorgan besitzen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Auf den Alpen musste man sich früher über weite Distanzen mit Rufen verständigen. Auch im Maschinenlärm der Fabriken im Industrietal, wo die meisten Frauen arbeiteten, konnte man sich nur lautstark Gehör verschaffen. Viele Glarnerinnen, die ich kenne, wirken sehr selbstbewusst und zupackend. Meine Mama habe ich jedenfalls nicht als zartbesaitet in Erinnerung. Als ich einmal mit einem Nachbarsmädchen einen Zehner aus dem Küchenschaft entwendete und wir am Bahnhof am Automaten ein Schächtelchen Pfefferminz holten, da hat sie uns tüchtig verhauen.

Unvergesslich sind mir die Samstagnachmittage, wenn das Rauschen der Fabrik im Dorf allmählich verstummt und eine seltsame Ruhe einkehrt. Jetzt darf ich in den Maschinensaal hinauf zu den Drosslerinnen, den Frauen an den Spinnmaschinen. Ich helfe beim Maschinenputzen, reinige mit Putzfäden Walzen, Spinnringe und Zahnräder von Staub und Öl. Eine fröhliche Stimmung herrscht so kurz vor Feierabend unter den Frauen, ihre Haare sind voll Baumwollstaub, ihre Gesichter gerötet von der Hitze. Sie lachen und scherzen in der Stille nach einer Woche im Maschinenlärm. Manchmal steckt mir eine einen Riegel Schokolade oder ein Bonbon zu. Zu Hause gibt es süßen Milchkaffee und Cornets, Cremeschnitten, Mohrenköpfe und Vogelnestchen. »Zwanzigerstücklein« nannten wir die Patisserie, weil das Stück zwanzig Rappen kostete. Die Stunde am Familientisch nach der Arbeitswoche gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Noch heute bin ich süchtig nach Kaffee und süßem Gebäck. Als suchte ich damit stets das vertraute Glück jener Stunde, das so früh und so brutal zerbrach.

Ein Bild erscheint vor meinen Augen, so deutlich, als sei es ein Foto aus dem Album. Mama führt mich an der Hand den Dorfbach entlang. Es ist ein Samstag, wir sind auf dem Weg nach Hause. Sie kommt mir verändert vor, müde und bleich und etwas dick geworden, ihr Blick verhärmt, wie auf dem Familienfoto, das mein Vater mit Selbstauslöser aufgenommen hat. Wir sitzen auf der Bank im Garten vor dem Haus, meine Schwester und ich zwischen die Eltern gedrängt, damit alle auf dem Bild Platz finden. Vater mit schief gebundener Krawatte, Anzug mit Gilet, Brille und dem goldenen Fingerring mit Rubin. Annemarie in gestreifter Bluse mit Zöpfen, nachdenklich, die Faust aufs Bein gedrückt. Das Zwerglein im Polohemd mit Gürtel und ledernen Hosenträgern zwischen Schwester und Mama. Sie beugt sich herüber, als müsse sie ihren Kleinen beschützen, auch bei dieser Gelegenheit elegant in hellem Deux-pièce und weißer Bluse mit schwarzer Seidenmasche. Eine Hand umfasst das Handgelenk, eine demütige Geste. Ein müder, wie in traurige Gedanken versunkener Ausdruck steht ihr im Gesicht. Was hat sie vom Leben erwartet, meine schöne Mama? Was träumte sie während schlaflosen Nächten oder endlosen Tagen der monotonen Maschinenarbeit? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihr alles Wunderbare, alles Glück dieser Welt gewünscht.

Mag sein, dass es am Tag vor dieser Fotografie war, als mir Mama so eigenartig verändert erschien. Es war am Bach hinter der Fabrik, ein Augenblick nur, jedoch einer, der sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Seine Bedeutung offenbarte sich einige Monate später, an einem Morgen kurz vor Weihnachten. Mein Vater kommt in die Küche, wo meine Schwester und ich beim Frühstück sitzen. »Ihr habt einen Bruder bekommen. Er heißt Franz.« Oh, wie wir jubeln und uns freuen. Bis er leise sagt: »Franz ist tot. Tot geboren.« Und nach einer Pause: »Eure Mama hat viel Blut verloren, aber es geht ihr gut.«

Er hat ein Grab bekommen, mein kleiner Bruder, ein schwarzes Eisentäfelchen mit seinem Namen. Nicht weit von ihm wurde ein halbes Jahr später meine Mama bestattet. Vater ließ einen Stein aus schwarzem Marmor setzen, in Goldschrift stand darauf: »Ihr Leben war Liebe und Arbeit«.

Wie hätte ich mir gewünscht, dass mein Bruder lebte, dass er neben mir gestanden hätte am Sarg unserer schönen Mama. Er wäre meine Stütze gewesen, mein Freund, mein Begleiter durch alle Not meiner Kindheit. Aber Franz wäre erst ein halbes Jahr alt gewesen, und geweint hätte er nicht wegen dem Unglück, das uns die Mutter entrissen hat, sondern weil niemand daran dachte, seine Windeln zu wechseln oder ihm den Schoppen zu geben. In meinen Wunschträumen ist mein Bruder nicht sieben Jahre jünger, sondern fast gleich alt wie ich. Auch er eines der Zwerglein, die am Sarg des Schneewittchens Wache halten, Hand in Hand, bis der Königssohn die Schöne wieder zum Leben erweckt.

Theo

Spaziergang im Mai

Er holt ein Fotoalbum aus dem Nebenraum, es ist die Nummer 10 von 123 Alben, in denen er sein Leben dokumentiert hat. Bilder, Zeitungsausschnitte, Postkarten, Hotelprospekte samt Rechnung, Fahrkarten. Alles sauber eingeklebt, meist ohne Kommentar. Im Album Nummer 10 auf der ersten Seite ein Foto von Susi und mir, Hand in Hand. Sieben oder acht Jahre alt sind wir und in der gleichen Schulklasse. Im Hintergrund der Seelisberg, das Haus bei den Fabrikweihern oberhalb von Gibswil. Wir blättern. Fotos unserer Klasse, drei Buben, drei Mädchen waren wir, schauen jung und fröhlich ins Leben. Ein Bild von mir auf Ski am Abhang hinter dem Schulhaus, Hosenträger halten meine viel zu großen Skihosen.

Unser Lehrer Theo Gull war ein großer Naturfreund und Fotograf. Nun sitze ich mit meiner Frau in seinem Haus in Oerlikon. Seit einigen Monaten wohnen wir in der Nähe, ich habe mir ein Herz gefasst und angerufen. Gegen neunzig geht er, erzählt viel, wirkt zwischendurch abwesend, in Gedanken verloren. Frau Gull hat Kaffee und Tee gemacht, auf dem runden Tisch steht eine Schale mit Gebäck und Schokoladentalern. »Er hat halt Süßes gern.« Genau wie ich. Auch unsere Frauen heißen gleich, Christa.

Klein kommt er mir vor, etwas gebückt, mein Lehrer, den ich groß und kräftig in Erinnerung habe. Alt und ergraut, doch seine Augen sind wach und durchdringend wie einst. Er leidet an Parkinson, ein Rollator steht im Eingang, die Spitex kommt jeden Tag. Er erzählt von den Bergmolchen und Kaulquappen im Biotop im Garten vor dem Mehrfamilienhaus aus Familienbesitz. Seit nebenan ein Wohnblock in die Höhe gezogen wird, sind die Tiere seltener geworden. Auch Gänse hatte er früher, aber denen war es zu eng im Garten.

Theo Gull ist noch immer ein Naturfreund wie damals, als er unser Interesse für Vögel, Ameisen, Bienen und Blumen weckte. An den Spyr erinnert er sich noch gut, den wir retteten und aufpäppelten und schließlich in die Luft warfen, damit er sich wieder dem Schwarm anschließen konnte. Ein Spyr kann nicht aus eigener Kraft vom Boden abheben. Wann immer im Dorf ein Jungvogel aus dem Nest fiel oder eine Katze eine Vogelmutter fraß, brachte jemand die verletzten oder verwaisten Tiere in die Schule. Im Klassenzimmer fütterten wir sie mit Ameiseneiern, die wir aus den Bauten von Waldameisen herauswühlten. Manchmal überlebten die Vögel, oft auch nicht. Meist mussten wir darüber einen Aufsatz schreiben, dazu klebte uns der Lehrer Fotos ins Reinheft, die er selber entwickelt und vergrößert hatte.

Ab und zu zogen wir morgens mit allen sechs Schulklassen los, ausgerüstet mit Feldstechern, und beobachteten an einem Waldrand Meisen, Spechte und Kleiber oder gar einen Zaunkönig oder ein Goldhähnchen, lernten ihr Gefieder und ihren Gesang kennen. Ab und zu brachten Schüler Rüebliraupen in die Schule. Wir beobachteten, wie sie sich in einem Holzkästchen hinter einer Glasscheibe verpuppten. Wenn die Puppe dann endlich einen Riss bekam, der sich langsam erweiterte, und sich der Schwalbenschwanz daraus hervorzwängte und entfaltete, stand der Unterricht still. Andächtig saßen wir rundherum und staunten über das Wunder der Natur.

Ich erinnere meinen alten Lehrer an jenen Morgen, an dem er die blauen Hefte mit den Entwürfen für einen Aufsatz austeilt, Thema: »Die Wiese im Mai«. Wir haben zuvor einen Imker besucht, der uns von seinen Bienen erzählt, vom Hochzeitsflug der Königin und der Drohnenschlacht. Die Arbeiterinnen töten die nach der Befruchtung nutzlosen männlichen Bienen. Der Imker zeigt uns, wie er den Honig aus den Waben schleudert und die Bienen im Winter mit Zuckerwasser füttert. Mit dicken Handschuhen, einem Netz über dem Gesicht und Rauch aus einer speziellen Pfeife schützt er sich vor den Stichen.

Im Aufsatz baue ich alles in eine Geschichte ein. Ich wandere über die Wiese, beobachte Bienen und Wespen, besuche den Imker, lasse ihn erzählen. Den Titel ändere ich, »Spaziergang im Mai« finde ich passender. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Unser Lehrer ist sehr streng. Bang ist mir zu Mute, als er am andern Morgen auf mich zukommt, mir mein Heft zurückgibt. »Das ist ein sehr schöner Aufsatz!«, lobt er.

Er tadelt nicht, belohnt mich sogar mit zwei Büchern über Natur und Tiere.

Seit jenem Tag bin ich Schriftsteller. Es war einer der Augenblicke, in denen sich Wesentliches im Leben entscheidet, ohne dass man sich dessen sogleich bewusst ist. Ich hatte keine Ahnung, dass Schreiben ein Beruf sein könnte, und ahnte nicht, wohin mich das Lob des Lehrers führen würde. Ich wusste einfach: Schreiben kann ich, Geschichten schreiben macht mir Freude. Auch wenn ich im Schönschreiben ein Versager war und einmal eine so schlechte Note im Zeugnis bekam, dass mein Vater sich weigerte, es zu unterschreiben.

Ich frage Theo Gull, ob er sich erinnere.

»Leider nein«, sagt er.

Ich kann ihn verstehen. Er hat in seinem Leben Hunderte von Schülern unterrichtet und ihr Leben geprägt, sei es durch Lob oder Tadel. Er hat die ersten und wichtigsten Weichen gestellt, in die eine oder andere Richtung. Ich gehöre zu den Glücklichen, mein Lehrer hat in einem entscheidenden Augenblick meines Lebens das Richtige getan, die passenden Worte gefunden. Das möchte ich ihm sagen, aber ich bin auch heute noch etwas befangen, wenn ich ihm gegenüber sitze. Er ist ein alter Mann, wie auch ich, aber noch immer mein Lehrer. Insgeheim hoffe ich, er würde mir das Du anbieten, doch wir bleiben auf Distanz.

Theo Gull kam als junger Lehrer nach Gibswil, als ich in der ersten Klasse war. In der Erinnerung sehe ich ihn in Militäruniform vom Bahnhof die Dorfstraße heraufkommen. Schwer bepackt marschierte er an der Fabrik vorbei und über den Kiesplatz zum Schulhaus, wo er die Lehrerwohnung im oberen Stock bezog. Er hatte seinen Unteroffiziersgrad als Fourier »abverdient«, wie man sagt, deshalb hatten wir die Schule im Frühling mit einer Vertreterin begonnen. Im Vorbeigehen nickte er mir zu, grüßte freundlich.

Mit ihm änderte sich der Unterrichtsstil an unserer Sechsklassengesamtschule grundlegend. Das Harmonium verschwand aus dem Klassenzimmer, dafür stand eines Tages das Klavier da, auf dem er uns beim Singen begleitete. Wir lernten das Wiegenlied von Johannes Brahms, »Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck …«. Ich stellte mir vor, wie das wohl sei, mit kleinen Nägeln besteckt unter die Bettdecke zu kriechen.

Laut schmetterten wir »Ein Veilchen auf der Wiese stand …«. Kann sein, dass die junge Schäferin, die in dem Liedtext von Goethe über die Wiese daherkommt, ein Veilchen pflückt und an den Busen drückt, meinen Aufsatz beeinflusst hat. Unser Lehrer hat uns mit diesen Liedern ein Fenster in eine andere Welt geöffnet, weitab von unserem Fabrik- und Bauerndorf.

Er brachte Kultur in unsere arme Schule. Auch mit Büchern. Bisher hatte unsere Schulbibliothek aus genau so vielen Büchern bestanden, wie sie in einer Reihe auf dem Harmonium Platz fanden. Er verlegte die Bibliothek ins Dachgeschoss des Schulhauses, beschaffte neue und spannende Literatur. Samstags las er uns Geschichten in Fortsetzungen vor, zum Beispiel von den Abenteuern eines Steinzeitmenschen namens Thuro.

Wir wurden eifrige Leser, zu einer Zeit, als es noch kein Fernsehen gab und auch sonst wenig Unterhaltung im Dorf. Zu Weihnachten durften wir uns ein Heft des Schweizer Jugendschriftenwerks aussuchen – später habe ich selber fürs SJW einige Hefte verfasst.

Gelegentlich zeigte er uns Filme. Das Schulzimmer wurde verdunkelt, andächtig saßen wir in unseren Bänken und erfuhren, wie Schokoladentafeln oder Maggiwürfel hergestellt wurden oder wie unsere Armee im Gebirgskampf Iglus baute. Einmal dauerte es so lange, dass ich dabei in die Hosen pisste. Er filmte auch selber, zum Beispiel die Hochzeit einer Tochter des Fabrikherrn im Dorf. In einer Szene stürzen sich die Kinder auf die Bonbons, »Feuersteine« nannte man sie, die beim Vorbeiziehen des Brautpaars unter die Leute geworfen wurden. Im Hintergrund sieht man einen kleinen Buben, der davonläuft. Das war ich; eine Biene hatte mich in die Hand gestochen und ich konnte mir keinen einzigen Feuerstein erobern.

Theo Gull unterrichtete unsere sechs Klassen nebeneinander und miteinander in einem einzigen Raum. Das verlangte Disziplin, doch damit hatte er wenig Mühe. Er strahlte Autorität aus, nur schon dank seiner Größe, seinem strengen Blick und seiner bestimmenden Art. Den Unterricht führte er straff, seine Anweisungen waren klar, deutlich und unwiderruflich. Ein hervorragender Lehrer, der forderte und förderte. Heute würde man ihn als autoritär bezeichnen, aber ich denke, wir Wildkinder auf dem Land hatten die feste Hand nötig. Und auch den Hygieneunterricht. Taschentuch, Hände und Fingernägel kontrollierte er und führte regelmäßiges Zähneputzen ein. Wer nicht gehorchte oder Unsinn trieb, riskierte »Tatzen« auf die Hand mit dem Lineal oder auch mal eine Ohrfeige. An eine erinnere ich mich, sie schmerzte sehr, vor allem, weil ich sie als ungerecht empfand. Aber ich habe ihm längst verziehen.

Er lehrte uns auch die praktischen Dinge des Lebens, den Fahrplan lesen, einen Einzahlungsschein ausfüllen, telefonieren. Die wenigsten von uns hatten ein Telefon zu Hause. Von seiner Wohnung aus mussten wir eine Nummer anrufen, uns korrekt melden. Auf der andern Seite antwortete »Onkel Gottlieb«, ein Schüler der sechsten Klasse, aus der Telefonzelle der Post. Mit dem Kursbuch der Bahn planten wir fiktive Reisen ins Tessin, ins Wallis, in die Westschweiz, lernten so auch unser Land kennen.

Wir waren die größte Klasse, Kriegsjahrgang. Die Probezeit zur Sekundarschule schafften wir spielend. Ich glaube, wir alle hätten ein Jahr überspringen können, denn in der Gesamtschule lernten wir von den oberen Klassen, wenn der Lehrer sie an der Wandtafel unterrichtete und wir an unseren stillen Arbeiten saßen. Schon in der fünften Klasse lösten wir die Aufgabenblätter für die Vorbereitung zur Probezeit der Sekundarschule.

Ich litt unter dem frühen Tod meiner Mutter und weinte oft in der Schule. Bei einer Gelegenheit holte mich Theo Gull vor die Türe, kniete sich vor mich und fragte mich eindringlich, warum ich denn so traurig sei. Es war Zeichenstunde, wir sollten Blumen malen, Tränende Herzen. Das klingt, als hätte ich die Szene erfunden, aber meine Tränen hatten nichts mit den Blumen zu tun, die der Lehrer in einem Topf mitgebracht hatte. Ich hätte sie gerne mit Farbstift statt mit Wasserfarben gemalt.

»Aber das ist doch kein Grund zum Weinen! Du darfst Farbstifte nehmen«, tröstete er mich.

Es half nicht. Mein Herz tränte von all dem Leid, das mir nach dem Tod meiner Mutter und dem Einzug einer Stiefmutter widerfahren war. Doch ich traute ich mich nicht, meinem Lehrer meine seelische Not zu klagen. Später dachte ich oft, hätte ich doch etwas gesagt, dann hätte er mir geholfen.

Am Ende der Zeichenstunde hingen unsere Arbeiten mit Nadeln an die Korkwand geheftet, die wunderbar fein aquarellierten rotweißen Blüten der talentierten Rosmarie und die mehr oder weniger geglückten der andern, dazwischen mein armseliges Farbstiftgekritzel. Mein Leid war für alle sichtbar und niemand verstand es.

In der Kirche sah man unseren Lehrer nie, er war nicht religiös. »Ein Rohköstler«, wurde erzählt. Gläubig auf eine andere Art. Jedenfalls kein Opportunist, der sich anpasste, in die Wirtschaft zum Jassen ging und sich den Behörden andiente.

Wir waren in der sechsten Klasse, als kurz vor Weihnachten unsere Sonntagschullehrerin krank wurde. Damit es trotzdem ein Weihnachtsspiel gab, studierte Theo Gull mit uns während des Unterrichts ein Stück ein. Margrit vom Seelisberg, die ich anbetete, war mit ihren langen dunklen Haaren gewiss die schönste Maria, die es je in einem Weihnachtsspiel gegeben hat. Unser Lehrer hat ein Foto gemacht, Margrit sitzt bei der Krippe, eine Puppe als Jesuskind im Arm, bei ihr steht ihr Bruder mit Hut und Stecken als Josef. Ob ich ein Hirt war oder einer der Drei Könige, weiß ich nicht mehr. Aber dass ich auf meiner diatonischen Handorgel »O du Fröhliche« und »Stille Nacht« spielen musste, vor versammelter Dorfgemeinschaft, ist mir als Alptraum in Erinnerung geblieben. Da ich mehrere Tasten gleichzeitig drücken musste, ging meinem Musikinstrument ständig die Luft aus. Das klang, als hätte das Instrument Asthma, brachte mich aus dem Rhythmus, und die mitsingende Dorfgemeinschaft verhaspelte sich.

Gegen Ende der Primarschulzeit lud »Theo«, wie wir ihn unter uns nannten, die Buben zum Kaffee in seine Wohnung ein. Es war Winter, wir saßen um einen Tisch in der Stube, es gab Gebäck, Tee und Kaffee. Hansruedi, ein Bauernsohn und unser Klassenbester, meinte, zum Kaffee gehöre ein Schnaps. Unser Lehrer verschwand in der Küche und kehrte mit verschmitztem Lächeln zurück, eine Flasche Kirsch in der Hand. Jeder bekam einen Schuss in den Kaffee. Ein Augenblick wie eine Initiation: Nun seid ihr groß, bald Sekundarschüler und fast schon erwachsen, gab er uns damit zu verstehen. Noch heute meine ich, den Duft des Kirschs im heißen Kaffee zu riechen, wenn ich an jenen Nachmittag denke.

Später draußen auf der Straße waren wir total übermütig, bewarfen uns mit Schneebällen, lärmten und torkelten herum, als wären wir betrunken. Das waren wir bestimmt nicht von den paar Tropfen Schnaps, doch die Geste unseres Lehrers hatte uns tiefen Eindruck gemacht. Er hatte uns aus seiner strengen Obhut entlassen. Wie den Spyr hatte er uns aufgehoben, in die Luft geworfen und uns fliegen lassen.

Zusammen gehen wir durch den Garten, die Biotope sind mit Eis bedeckt. Die Molche haben sich in den mit Gebüsch bewachsenen Abhang zurückgezogen, unter dem der neue Block im Rohbau steht. Auf dem Trottoir vor dem Haus verabschieden wir uns. Nach ein paar Schritten schaue ich zurück. Er steht vor der Tür und winkt.

Zwei Jahre später, ein Herbsttag mit bleicher Sonne. Die Familie hat mich gebeten, in der Kapelle im Friedhof Nordheim ein paar Worte zur Abdankung meines Lehrers zu sprechen. Susi, Hansruedi und Heidi sind da, wir sind die einzigen ehemaligen Schüler. Die Tochter spielt auf der Geige Volkslieder, ein Pfarrer spricht. Es ist eine kleine, würdige, heitere Feier. Ich lese einen Text vor, der von den Jahren in unserer Schule erzählt und von meinem Aufsatz, dem »Spaziergang im Mai«. Mein letzter Dank an meinen guten, strengen Lehrer.

Fredy

Nupote beriet

Das Kästlein war aus Holz, grün bemalt, man konnte eine kleine Tür öffnen und ins Innere schauen. In der Mitte steckte eine Lampe in einem Sockel, Drähte führten zu elektronischen Bauteilen, Schaltern und Steckern. Fredy hatte das Gerät in seiner Freizeit gebaut. Er war Lehrling in der Schlosserei der Baumwollspinnerei in Gibswil, ein stiller junger Mann, der in einer Kammer über der Milchsammelstelle wohnte, der »Milchhütte«, wie wir sie nannten. Manchmal sah ich ihn in einem blauen Überkleid über den Hof der Fabrik gehen, Werkzeuge oder Maschinenteile in der Hand. Die Lehrzeit beim Schlossermeister war gewiss hart. Oskar Senn war ein strenger Mann. Erwischte er uns Kinder dabei, wenn wir die Abfallkisten hinter der Schlosserei nach Zahnrädern oder Kupferrohrstücken durchsuchten, konnte es schon mal eine Ohrfeige absetzen.

Wenn ich an Fredy denke, kommt mir ein Samstagnachmittag in den Sinn. Wir Kinder spielen auf dem Dorfplatz, als sich vom Nachbardorf eine Gruppe von Männern nähert. Sie grölen und torkeln und singen. »Bauarbeiter«, sagt jemand, »sie versaufen ihren Zahltag.« Einer von ihnen ist so betrunken, dass ihn die andern in einer Schubkarre vor sich her schieben. Wir Kinder finden das lustig, schauen zu, wie die Männer vor der Wirtschaft herumkrakeelen und dann hineingehen und drinnen weiterbechern. Fredy kommt auf dem Heimweg von der Fabrik über den Platz, er hat Feierabend, trägt aber noch das Überkleid. In einigem Abstand bleibt er stehen. Jemand ruft ihm zu: »Schau dort, Fredy, dein Vater!«

Der Mann in der Schubkarre ist sein Vater. Fredy dreht sich um und geht weg. Es ist ihm gewiss peinlich, seinen Vater vor dem ganzen Dorf in diesem Zustand zu sehen. Ich bin sieben oder acht Jahre alt, doch die Szene macht mich so traurig, dass ich sie nie vergessen werde.

Eines Abends darf ich Fredy mit einem Freund in seiner Kammer besuchen. Er stellt das geheimnisvolle grüne Kästlein auf den Tisch, legt einen Schalter um. Ein rotes Lämpchen leuchtet auf. Wir dürfen Kopfhörer aufsetzen, er tippt mit dem Zeigefinger auf eine Taste. In den Kopfhörern ist bei jedem Druck ein Pfeifen zu hören. Lang und kurz, kurz und lang. Morsezeichen.

In der Schule hat uns der Lehrer kurz zuvor in einem Lexikon das Morsealphabet gezeigt. Das fasziniert mich. In den Geschichten von Seefahrern und Polarforschern lese ich von Funkern, die mit Morsezeichen Botschaften oder Notsignale sendeten. SOS – Save our Souls. Drei kurz, drei lang, drei kurz. Das habe der Funker Phillips von der Titanic gesendet, nachdem sie mit einem Eisberg zusammengestoßen war und sank, weiß mein Vater. Ich schneide schmale Papierstreifen und klebe sie zu Bändern zusammen. Auf der Bahnstation beobachte ich durchs Fenster den Telegrafenapparat. Ab und zu beginnt sich eine große Spule zu drehen, der Apparat zeichnet Punkte und Striche auf das Papierband, das sich abspult. Der Bahnhofsvorstand lässt das Band durch seine Finger gleiten, schreibt Buchstaben um Buchstaben auf ein Formular.

Ich beginne das Morsealphabet zu lernen, das E ein Punkt, das A Punkt Strich, das R Punkt Strich Punkt. Ich schreibe Morsezeichen auf meine Papierbänder. Das hat meinen Vater wohl bewogen, den Lehrling Fredy auf mein technisches Interesse aufmerksam zu machen.

Nun sitze ich also mit meinem Freund in Fredys Kammer. Wir notieren die Morsezeichen, die er uns sendet, mit Bleistift auf ein Stück Papier: Punkt Strich, Strich Punkt Strich Punkt, Punkt Punkt Punkt Punkt, Strich … Wir können die Zeichen nicht so schnell in Buchstaben übersetzen. Aber wir fühlen uns wie Funker eines Rettungsschiffs, das die Botschaft der sinkenden Titanic auffängt.

Fredy erklärt uns, dass es sich bei der Lampe in seinem Kästchen um eine Radioröhre handelt, die er aus einem alten Gerät ausgebaut hat. Feine Drähte glühen im Innern wie bei einer Glühlampe, nur viel weniger hell.

»Die Heizung«, sagt Fredy. Er versucht uns die Funktion zu erklären. »Aus den glühenden Drähten treten Elektronen aus, fliegen durchs Vakuum in der Röhre zu einem runden Blech, der Anode. Ein feines Metallgitter dazwischen steuert mit einer elektrischen Spannung den Elektronenstrom.«

Auf einem Stück Papier skizziert er, wie er die Radioröhre so mit den Bauteilen verbunden hat, dass sie die elektrischen Schwingungen erzeugt, die wir als feines Pfeifen wahrnehmen. Wir hören ihm voll Bewunderung zu, verstehen nur der Spur nach, wovon er spricht.

»Tausend Hertz«, sagt Fredy. »Das sind tausend Schwingungen in der Sekunde.«

»Wo hast du das gelernt?«

»Ich mache einen Fernkurs vom Institut Onken.«

»Könntest du auch einen Radioempfänger bauen?«

»Klar. Ich muss noch etwas sparen, damit ich mir die Bauteile kaufen kann. Röhren, Widerstände, Kondensatoren …«

Es sind Wörter einer fremden Sprache, die wir vernehmen. Sie übt eine eigenartige Faszination auf mich aus. Eine Welt aus Technik und Abenteuer. Die Röhre, die glühenden Heizdrähte, der unsichtbare Elektronenstrom zur Anode, das Gitter. Nichts bewegt sich und doch entsteht ein Pfeifton, wenn Fredy auf die Taste drückt. Tausend Hertz. Der Herzschlag der Technik.

Ich gehe heim, den Zettel mit den Morsezeichen in der Hand, die Botschaft aus dem Land der Zukunft.

Jahre später ist mir bewusst geworden, wie mein Vater mein erwachendes Interesse für Technik gefördert hat. Er kaufte mir einen Morseapparat, einen mechanischen Summer ohne Radioröhre. Das war etwas enttäuschend, nicht so geheimnisvoll wie Fredys grünes Kästchen. Dann bekam ich einen Bausatz für einen Empfänger mit Kristalldetektor. Ein Ur-Radioempfänger, der ohne Strom funktionierte. In dem klobigen Kopfhörer, den Fredy mir geschenkt hatte, wahrscheinlich vom Militär, konnte ich Radio Beromünster empfangen, 500 Kilohertz. Fünfhunderttausend Schwingungen in der Sekunde.

Mit Vater fuhr ich nach Winterthur, wir kauften in einem Radiogeschäft eine Radioröhre, Draht, Widerstände und Kondensatoren, in der EPA Lötkolben, Zangen, Schraubenzieher und andere Werkzeuge. In einer Buchhandlung fanden wir ein Buch mit Anleitungen: Heinz Richter, Radiobasteln für Jungen.

Auf dem Estrich richtete ich eine Werkstatt ein, begann zu basteln, lötete nach Anleitungen aus dem Buch verschiedene Schaltungen zusammen. Doch gelang es mir nie, mit der Radioröhre einen Empfänger zu bauen, der funktionierte.

Mein Vater verstand zu wenig von Elektronik, um mir helfen zu können. Als Einziger im Dorf hätte mir Fredy erklären können, warum mein Radioempfänger nicht funktionierte. Er war jedoch nach seinem Lehrabschluss weggezogen. Viele Stunden saß ich auf dem Estrich an meinem Basteltisch, schraubte und lötete und am Ende ging nichts. Nur Rauschen drang aus dem Kopfhörer, nicht einmal ein leises Pfeifen brachte ich zustande. Schließlich gab ich es auf.

Oft habe ich über meine ersten Misserfolge bei der Beschäftigung mit Technik nachgedacht, und mir scheint, als sei in mir dabei eine Art Urmisstrauen gewachsen. Auch wenn ich später komplizierte elektronische Schaltungen entwickelte – stets war die Angst da: Es funktioniert nicht! Bei meiner ersten Stelle als Ingenieur übernahm ich von meinem Vorgänger eine Apparatur, die er entwickelt, aber nicht zum Laufen gebracht hatte. Als ich meine letzte Stelle aufgab, hinterließ ich meinem Nachfolger ein Gerät, das zwar funktionierte, aber noch einen eigenartigen Fehler enthielt, der, wie ich hörte, nie gefunden worden ist.

Mein tiefes Misstrauen in die Technik habe ich nie verloren. Selbst wenn ich bei Vorträgen Computer und Beamer brauche, fürchte ich, die Technik könnte mich im Stich lassen. Und manchmal tut sie das auch.

Mein Vater versprach mir, dass ich mich für eine Lehrstelle als Schlosser in der Fabrik bewerben könnte. Obwohl ich den Meister Senn fürchtete, wäre ich gerne meinem Vorbild Fredy nachgefolgt. Schlosser war sicher nicht der Traumberuf, aber eine Grundlage, sich weiterzubilden. Trotz meiner Misserfolge als Bastler faszinierte mich alles Technische weiterhin. Noch so gerne hätte ich samstags die Autos des Fabrikherrn und des Schlossermeisters gewaschen, hätte andere Handlangerdienste geleistet, wie das für Lehrlinge üblich war. Aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnere, bekam ich die Stelle nicht. Nach Abschluss der dritten Sekundarschulklasse hatte ich zwar einen Berufswunsch, aber keine Aussicht auf Erfüllung. Ich stand ohne Lehrstelle da.

Von Fredy hörte ich lange nichts mehr. Bis nach Jahrzehnten ein Anruf kam. »Ich bin Fredy. Erinnerst du dich?«

»Aber gewiss. Das grüne Kästlein damals, der Morseapparat mit der Radioröhre.«

Fredy war nach der Lehre in die Innerschweiz gezogen, hatte sich mit Kursen weitergebildet und in einer Kleinstadt ein Radio- und Fernsehgeschäft eröffnet. Antennen und Satellitenschüsseln montieren, Koaxkabel verlegen, Fernseher, UKW-Empfänger, Stereoanlagen in Betrieb nehmen und programmieren. Reparaturen ausführen.

Als wir eine neue Stereoanlage brauchten, bestellte ich sie bei Fredy. Er lieferte sie und montierte sie zuverlässig. Ich hatte nichts anderes erwartet.

Er besuchte uns mit seiner zweiten Frau. Die beiden hatten kurz zuvor geheiratet, hielten Händchen wie verliebte Teenager, was uns eher peinlich berührte. Er war schon ein gesetzter Herr mit Bauchansatz, nicht mehr der schmale Jüngling. Es gehe ihm gut, das Geschäft floriere, er habe auch ein liebes Fraueli gefunden. Richtig glücklich kam er mir nicht vor, etwas schien ihn zu bedrücken. Er ließ durchblicken, wie er darunter litt, dass seine erste Familie auseinandergebrochen war, seine Kinder nicht mehr bei ihm lebten. Ich dachte an den betrunkenen Bauarbeiter in der Schubkarre und den bösen Satz: »Schau dort, Fredy, dein Vater!«

Wir unterhielten uns über den Abend in seiner Kammer mit dem geheimnisvollen grünen Kästlein. Auch er erinnerte sich gut. Ich sagte ihm, wie jener Besuch bei ihm mein Leben wohl entscheidend geprägt hat. Oder waren es die Morsezeichen in der Schule gewesen, die Unterstützung durch meinen Vater? Letztlich gibt es keine Antwort auf die Frage, warum man einen Weg gegangen ist und nicht einen andern.

Ich erinnere mich noch Wort für Wort, was Fredy uns Buben funkte mit dem Auftrag, die Botschaft zu Hause zu übersetzen. Es waren zwei Sätze, einer davon klang sehr geheimnisvoll.

»Achtung, feindliche Schiffe. Nupote beriet.«

Ich hatte nicht alle Zeichen richtig aufgeschrieben, und so dauerte es eine Weile, bis ich herausfand, wie der zweite Satz des Funkspruchs richtig lauten sollte: »U-Boote bereit.«

Julie

Gudulas Hochzeitstag

Das Datum ihres Todes fand ich im Internet. Gudula, verstorben am 1. Januar 2002 in Locarno. Wir nannten sie Julie, also französisch ausgesprochen, »Schülie«. Bis ins Alter von vierzehn war sie in Frankreich aufgewachsen, Hayange in Lothringen, Kohle- und Stahlindustrie, heute Hochburg des Front National. Ihre Eltern führten ein Schuhgeschäft. Anfang der Dreißigerjahre bot sich die Gelegenheit, in Neuwied im Rheinland ein Schuhgeschäft zu übernehmen. Von einer jüdischen Familie, die auswanderte, als sich die Machtübernahme der Nationalsozialisten abzeichnete.

Über zwanzig Jahre hatten wir keinen Kontakt mehr gehabt, als ich den Eintrag im Zivilstandsregister der Città di Locarno las. Per Zufall. Gudula, meine Stiefmutter, seit zehn Jahren tot.

»Hast du mich lieb?«, hat sie mich an jenem Abend in Neuwied gefragt. Ich bin zehn oder elf Jahre alt, liege auf einem Sofa unter Wolldecken. Vom oberen Stock dringen die Stimmen meines Vater, meiner Oma, meines Onkels Josef und seiner Frau Gertrude herab. Gläser klingen, Sektkorken knallen. Laut und fröhlich geht es zu, und ich liege da, verwirrt und müde nach einem langen Tag. Gudulas Hochzeitstag.

»Hast du mich lieb?« Irgendwo habe ich gelesen, das sei eine Frage, die man nie stellen dürfe, auch nicht seinen Liebsten. Die Frage hat etwas Drohendes. Sie erzwingt ein Ja ohne Wenn und Aber. Oder eine Lüge. Liebt man sich wirklich, so ist die Frage überflüssig. Wahre Liebe fühlt man.

Ich war überfordert. Ein Kind vom Land, und nun in einer fremden Stadt, die noch stark zerstört war vom Krieg, mit traumatisierten und versehrten Menschen. An der Ecke zum Luisenplatz stand ein Einbeiniger mit Stock, Handharmonika und Sammelbüchse. Der kommende Wohlstand machte sich aber schon bemerkbar. Das deutsche Wirtschaftswunder. Das Schuhgeschäft im Erdgeschoss entwickelte sich glänzend, ein Schaufenster für Damen-, eines für Herrenschuhe. Am Tag zuvor hatte man mich in ein Kleidergeschäft gebracht, eine feine Adresse. Eine Verkäuferin machte sich mit einem Metermaß an mir zu schaffen. Anzüge wurden von Bügeln geholt, man schob mich in eine Umkleidekabine. Julie oder Oma halfen mir, in dieses ungewohnte Gewand zu schlüpfen. Lange Hosen mit Aufschlägen, ein tailliertes Jäcklein mit aufgesetzten Taschen und einem Ziergürtel am Rücken. Heller, grob gewobener weicher Stoff. Sehr elegant, englisch.

Mein Vater machte später, bei einem Besuch in Braunwald, ein Foto. Ich stehe bei meinen Verwandten, Bergbauern, lachende, braungebrannte Menschen mit Heugabeln in den Händen und aufgerollten Hemdärmeln. Vor ihnen ich, ein stolzes Herrchen im gutsitzenden Anzüglein, weißes Hemd, ein Büschel Vergissmeinnicht in der Brusttasche. Nur mit den langen Hosen kam ich mir komisch vor. Später zog Julie einen Gummi in die Aufschläge und aus den feinen Hosen wurden Knickerbocker, wie man sie damals trug als Bub.

»Hast du mich lieb?« Mir bleibt eine Sekunde Zeit, zu antworten. Ich liege da, halte den Atem an, die frisch getraute dicke Julie oder Gudula, die sich über mich beugt, verströmt einen erotischen Duft von Parfüm und Sekt und Schweiß und Glück. Das Oberteil aus Brüsseler Spitzen, leicht vergilbt, ein Familienerbstück, ist ihr zu eng. Der lange schwarze Rock, ebenfalls Spitzen und wohl auch Erbstück, bewegt sich knisternd. Eine seltsame Braut, so scheint mir. Von Hochzeiten auf dem Land kenne ich nur Bräute ganz in Weiß, mit im Wind wehenden Schleiern, die von Brautjungfern getragen werden. Auch mein Vater ist ein eigenartig melancholischer Bräutigam. Ich habe keine Erinnerung mehr an ihn, aber ein Foto. Er sitzt im Wohnzimmer der Oma im oberen Stock in einer Ecke mit roter Krawatte und Hosenträgern und strengem Blick. Auf dem Tisch reihen sich Vasen mit Lilien, Nelken und Hortensien. Das Bild lässt an eine Beerdigung denken, nicht an eine Hochzeit. Hinter dem Tisch das rote Sofa, das später bei uns im Dorf in der Stube steht, mit all den andern Möbeln, die Julie als Mitgift mit der Eisenbahn anliefern lässt. Damit der Transport über die Grenze möglich wurde, schrieb Oma einen Brief an den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Nun also beugt sich Julie über mich, und ich weiß noch genau, dass ich in jenem Moment denke: Vielleicht wird nun alles gut.

Wir hätten unser Schicksal in der Hand gehabt. Eines Tages saß ich mit meiner Schwester auf einer Bettkante, Vater ging vor uns in die Knie, ungewöhnlich leutselig und etwas verlegen, so schien mir. Es war, als bitte er uns um Verzeihung, als er erklärte, warum er eine Deutsche als Haushälterin eingestellt hatte. Die seien eben billiger als die Schweizerinnen, die 200 Franken im Monat verlangten. Julie nur 160 plus Kost und Logis. Sie fiel auf im Dorf mit ihren hoch aufgetürmten blonden Haaren und ihrem Mantel aus echtem Tigerfell. An einem Winterabend war sie mit dem Zug angekommen, Vater hatte sie in Zürich abgeholt. Ihren Koffer hatte ich auf dem Schlitten hinauf zu unserem Haus auf dem »Sunnehügeli« gezogen. Sehr früh am andern Morgen sollte sie schon den Kachelofen einfeuern, mit »Bürdeli«, wie wir die Reisigwellen nannten. Für sie, die in einer gutbürgerlichen Familie gelebt hatte, mit Zentralheizung, Badezimmer und Putzfrau, eine schockierende Erfahrung, wie sie später einmal gestand. Aber sie schaffte es und blieb und wurde schließlich meine Stiefmutter. Nach einigem Hin und Her allerdings. Denn als sich da etwas anbahnte, tauchte Oma auf und holte sie weg. Anstand und Ordnung mussten sein. In dieser Zeit war eine Freundin von Julie ein paar Wochen bei uns, die Edeltraud, die auch eine Stelle suchte. In Deutschland gab es keine Arbeit und keine Männer und keine Zukunft.

Vater also, auf den Knien vor mir und meiner Schwester, fragte: »Wollt ihr denn nun die Julie oder die Edeltraud?«

Ich glaube, er hätte die hübschere Edeltraud vorgezogen, aber wir antworteten im Chor: »Die Alte!« Also Julie. Obwohl ich schon schwer gelitten hatte unter ihren Bosheiten. Doch bekanntes Leiden ist wohl erträglicher als das Unbekannte. Vater überließ uns den Entscheid, als wollte er sich damit reinwaschen von seiner Verantwortung. Von seiner lebenslangen Schuld. Er war verreist, Ferien in Frankreich, unerreichbar, als unsere Mutter verunglückte. Er ahnte wohl, dass zwischen Julie und mir ein Konflikt schwelte. Kurz nach ihrer Ankunft hatte er sie einmal den steilen Weg vom Hügel hinab zum Bahnhof geführt, sie hatte sich bei ihm eingehängt. Mir passte das nicht und ich hatte mich dazwischen gedrängt, in einem heftigen Impuls. Diesen Auftritt als ein Paar empfand ich als Verrat an unserer Mutter.

Aber nun hatten meine Schwester und ich entschieden. Julie kam zurück, die Edeltraud reichten wir zu Onkel Thomas auf den Bauernhof im Thurgau weiter.

Ihre große Liebe, so erzählte Julie einmal, sei ein Arzt gewesen. Im Afrikafeldzug gefallen. Geglaubt habe ich das nie wirklich, sie berichtete ja viel Abenteuerliches aus dem Krieg. Gelegentlich wollte sie eine Widerstandskämpferin gewesen sein, die mit dem Fallschirm abgesprungene britische Bomberpiloten oder Agenten vor der Gestapo versteckte. Statt »Heil Hitler« habe sie stets »Zwei Liter« gerufen. Sicher war sie vom Krieg, dem Hunger, den Bombennächten und dem Artilleriebeschuss ihrer Stadt traumatisiert. Ihrer verlorenen Liebe zu einem Arzt huldigte sie mit dem Studium medizinischer Fachbücher, von denen sie eine ganze Reihe besaß und mit denen sie mir alle nur erdenklichen Krankheiten andichtete, an denen ich offenbar litt. Die entsprechenden Texte las sie mir vor. Hatte ich Kopfweh, so war eine lebensbedrohende Hirnhautentzündung im Anzug, im besten Fall würde die Krankheit im Schwachsinn enden. Bauchweh bedeutete Darmverschlingung, die unweigerlich einen qualvollen Tod nach sich zog. Ich war sicher ein nervöser Bub, wohl traumatisiert vom Unfalltod meiner Mutter und den schwierigen Lebensumständen. Julie diagnostizierte schwerste Nervenkrankheiten, wahlweise Schizophrenie und Gehirnerweichung. Mehrmals kündete sie einen Tag an, an dem ich abgeholt und ins Burghölzli überführt würde. Schilderte mir die zu erwartenden Therapien mit Zwangsjacke und Elektroschocks in allen Details. Manchmal glaubte ich sogar an ihre Diagnosen und Drohungen. Während Wochen quälte mich panische Angst vor einem 13. Juli, an dem ich endgültig ins Irrenhaus transportiert würde. Sie sah mich immer wieder an, wenn es niemand bemerkte, flüsterte: »13. Juli.«

Als einfältiger Junge, der ich war, konnte ich mich nicht gegen die psychischen Quälereien wehren, wagte es auch nicht, meinen Vater, den Lehrer oder andere Menschen um Hilfe zu bitten. Ich dachte nur immer: Wenn ich zwanzig bin, werde ich alles sagen. An wen ich mich dann wenden würde, wusste ich nicht. Aber der Gedanke, dass ich einmal in einem Alter sein würde, in dem ich selbständig und frei wäre, gab mir Hoffnung und Kraft. Selbst als ich zwanzig war und in der Rekrutenschule, fand Julie einen Weg, mich zu demütigen. Sie schickte mir den Sack mit meiner Wäsche postwendend und schmutzig wieder zurück.

An einem Sonntagabend kehrte ich mit meinem Vater spät von einem Besuch bei Verwandten im Glarnerland heim. Julie lag bewusstlos im Bett, ein blauer Schleimstreifen floss von einem Mundwinkel aufs Leintuch, das Zimmer stank nach Urin. Vater eilte zu Nachbarn zum Telefonieren, mich schickte er ins Bett. Ich lag wach, hörte Stimmen im Haus, ein Arzt, Polizei. Sie hatte versucht, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Ein paar Tage später war sie genesen, ihre Mutter war da. Das war für mich ein Glück, denn Oma mochte ich sehr. Wenn sie im Haus war, wagte es Julie nicht, mich zu malträtieren. Als Oma abgereist war, wurde es wieder schlimm. Ich bekam zu hören, ich sei schuld an ihrem Selbstmordversuch. Bei der Polizei sei ich nun als Krimineller registriert, der sie in den Tod treiben wollte. Wie allerdings, das konnte ich mir nicht vorstellen. So wie mir auch heute noch ihre Bosheit – wie ich das nun nenne – ein Rätsel ist. Ich denke, ich war das Opfer von Julies Kriegstrauma, ihrer Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation als Ehefrau eines fünfzehn Jahre älteren Witwers und Fabrikarbeiters und ihrer Einsamkeit in der fremden Welt.

Wir hatten auch gute Zeiten zusammen. Sie besaß viele Bücher, Weltliteratur, sagte sie, und eine Reihe dicker Bände, in Leder gebunden, Schlossers Weltgeschichte für das deutsche Volk. Sie sang Arien aus Opern und Operetten, denn eigentlich wäre sie gern Sängerin geworden. Bevor sie im Krieg mit dem Rauchen begonnen hatte, habe sie das hohe C beherrscht, einer Karriere als Opernsängerin hätte nichts im Wege gestanden. Aber eben, der Krieg. Sie sammelte Fotos und Autogramme von Schauspielern und Filmstars, Gustav Gründgens, Curd Jürgens, Leni Riefenstahl, Marika Rökk, Zarah Leander und so weiter. Erzählte mir vom Theater, von Filmen und von Begegnungen mit den Berühmtheiten. Ein Onkel war ein weltberühmter Dirigent. Sie brachte mir Tischmanieren bei, Essen mit Messer und Gabel, verordnete mir als Pflichtlektüre Das Einmaleins des Guten Tones. Selbstverständlich musste jeder Teller, den sie vollschöpfte, ausgegessen werden. Anfangs widerstand mir ihr Essen mit fettigen Kartoffelpuffern, faden Dampfnudeln und einem grauen Reisbrei, den mein Vater »Klumpatsch« nannte. Mit der Zeit gewöhnte ich mich dran. Noch heute kann ich nie einen Rest stehen lassen.

War Karneval in Köln und Mainz, dann saß sie vor dem Radio, später vor dem Fernseher, hörte die Büttenreden, sang die Karnevalsschlager mit. Wie jenen, der auch mir heute noch die Tränen in die Augen treibt: »Heile, heile Gänsje, es ist bald widder gut. Es Kätzje hat e Schwänzje. Es is bald widder gut. Heile, heile Mausespeck. In hunnerd Jahr is alles weg.«

Das rührselige Lied drückte die Hoffnung aus, die Zeit würde auch meine Wunden heilen.

Wir sprachen zu Hause stets Hochdeutsch, was mir auch heute noch so wenig Mühe macht, dass ich kaum merke, wenn ich von der Mundart in die Schriftsprache wechsle. Aus unserer Mundart übernahm sie einzelne Wörter, was gelegentlich zu peinlichen Situationen führte. Wir Dörfler sagten »es seicht«, wenn es regnete. Sie benutzte das Wort, ohne zu wissen, was es bedeutete, und schockierte damit einmal Vaters Bruder, der aus Paris zu Besuch gekommen war. Er und seine Frau verstanden sich bestens mit Julie, da sie fließend Französisch sprach.

Sie hatte durchaus auch Humor. Wenn etwas daneben ging – das Essen verkocht oder die Schuhe viel zu groß, die sie für mich gekauft hatte –, dann sagte sie: »Ich hab’s ja nur gut gemeint.« Den Satz zitiere ich auch heute noch häufig, wenn etwas schief läuft. Oder wenn jemand über seine eigenen Füße fällt, dann höre ich sie sagen: »Wenn Esel stolpern, wird’s schön.«

Wenn ich zurückblicke, so muss ich gestehen, dass mir meine Stiefmutter einen Blick aus dem Dorf in eine andere Welt und ihre Geschichte und Kultur geöffnet hat. Trotz allem.

Mein Vater arrangierte sich. Ob er sie liebte, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur an einen bösen Streit, an dem sie ihm an den Kopf schleuderte, sie habe auf ein Kind verzichtet. Wegen mir wahrscheinlich oder aus einem anderen Grund. Sie blieb bei ihm, zog mit ihm nach der Pensionierung ins Tessin. Kochte ihm »Klumpatsch«, den er klaglos verspeiste, auch er hat den Teller immer geleert. Sie unternahmen Reisen, Griechenland, Holland, Spanien. Auf seinen Fotos stand meist Julie vor einem Schloss, einem Wasserfall oder der Akropolis. Siebenmal noch wechselten sie die Wohnung, etwas stimmte nie. Mal waren es Ameisen, dann die Nachbarn. Julie sorgte für meinen Vater, bis er im Pflegeheim starb.

»Hast du mich lieb?« Die unverhoffte Zuwendung, die körperliche Nähe, die sie am Abend ihrer Hochzeit sucht, während sie sich über mich beugt, betäubt mich beinahe nach einem Tag, an dem so vieles geschehen ist, das ich nicht verstehe.

Hektik schon am frühen Morgen, Blumen werden gebracht, Geschenke, Telegramme. Leute gehen ein und aus. Ich muss meinen neuen Anzug anziehen. Das Frühstück ist schon etwas üppiger als sonst mit den frischen Mohnbrötchen, die meine Oma jeden Morgen anliefern lässt. Dazu Eier, Schinken und Wurst, Butter, Marmelade. Deutsches Frühstück, wie es bei uns nicht üblich ist. Julie, schon ins Oberteil aus Spitzen gezwängt, ist zurück vom Friseur. Ich höre Gesprächsfetzen: »Was wird der Pfarrer wohl sagen? ›Erzieht eure Kinder in katholischer Ehe‹ geht ja nicht. Der Mann ist ja protestantisch.« Kinder? Soll Julie Kinder bekommen? Stiefgeschwister? Es ist alles so fremd, beängstigend, überwältigend.