Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

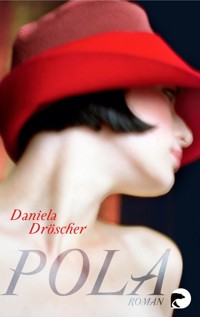

La lucha de una mujer en una familia en la que el amor se pesa en una báscula Finalista del Premio Alemán del Libro 2022 Daniela Dröscher narra cómo es crecer en una familia en la que todo gira alrededor de un único tema: el peso de la madre. ¿Está gorda esa mujer guapa, testaruda e imprevisible? ¿Tiene que adelgazar a toda costa? Sí, tiene que hacerlo. Es su marido quien decide. Algo que la mujer tiene que aguantar todos los días. Mentiras sobre mi madre es dos cosas al mismo tiempo: es la historia de una infancia en Alemania durante los años ochenta, en una familia cada vez más dominada por la obsesión del padre con el sobrepeso de la madre, al que considera responsable de todo lo que él no consigue alcanzar: un ascenso, una mejor posición social o el reconocimiento entre los habitantes del pueblo. Pero el libro es también un repaso a los sucesos de aquel entonces vistos desde la perspectiva actual. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Qué se ocultaba, sobre qué se mentía? ¿Y qué nos dice todo ello acerca del contexto general, acerca de una sociedad que, lo queramos o no, nos influye constantemente? Despiadada y directa, Daniela Dröscher logra una novela tan emotiva como inteligente sobre el poder sutil, pero también sobre la responsabilidad y los cuidados. Ante todo, sin embargo, este libro tragicómico habla de una mujer fuerte que nunca deja de luchar por ser la dueña de las decisiones de su vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mi madre no cabe en ningún ataúd. Está demasiado gorda, dice. Cuando muera, no quiere que guardemos sus cenizas en una urna, sino que las esparzamos en el mar.

Desde hace unos años vive en la laguna de Stettin, el punto más nororiental de Alemania. No se puede estar más cerca de Polonia, o sea, del país donde nació.

Hablamos mucho de la muerte. Bueno, la verdad es que solo habla ella. Lo que le angustia es su peso, y eso que no sufre ninguna de las clásicas enfermedades que los médicos suelen atribuirles tan a la ligera a los gordos. Ella tiene dolor en los músculos, en las articulaciones.

Con mi madre puedo hablar de muchas cosas. De casi cualquier cosa, en realidad. El único tema que no tocamos nunca es el asunto del dinero. Todo apunta a que ese es un secreto que no desvelará jamás. Ella, seguramente, incluso negaría haber tenido nunca secreto alguno.

Ya lo creo que los tienes, pienso. Igual que todo el mundo tiene tres vidas: la pública, la privada y la secreta.

Deslizo la mirada por sus estanterías de libros. Tolstói, me digo. A mi madre le encanta Anna Karénina. ¿Podríamos conversar tal vez sobre la trágica caída en desgracia de la protagonista de Tolstói?

—«Todas las familias felices…» —arranco, pero ella enseguida vuelve su preciosa cabeza hacia el otro lado.

—Bah, cuánta desdicha…

¡Exacto, desdicha!, pienso. Durante toda mi infancia y mi juventud cargué con el aplastante peso de su desdicha. Por eso, esta no es solo su historia, sino también la mía.

—Si no hablas de una vez —amenazo—, tendré que inventarme algo. Tendré que mentir.

—Pues hazlo. A eso te dedicas, al fin y al cabo.

Sonríe complacida y sin dejarse impresionar en absoluto. Es casi como si le gustara ser la protagonista de mi novela. Yo, por el contrario, parezco una niña apocada. No una escritora.

La historia que me ronda es una historia con mucho maquillaje, pelucas rubias, trapecio y doble fondo. Una historia completamente ficticia en muchos sentidos. La filosofía entiende la ficción como un «recurso metodológico para la solución de un problema», y mi problema es el siguiente: en mi familia hay tantos secretos que no sé por dónde empezar. El asunto del dinero es solo uno de ellos.

Que mi madre, pese a estar tan unidas, se muestre a veces tan misteriosa conmigo tiene que ver también con mi padre. Para él, es la persona más enigmática del mundo, aunque al mismo tiempo afirma conocerla del derecho y del revés.

«Tu madre no tiene mesura. Ni con el dinero ni con la comida —lo oigo decir—. No hay nada de misterioso en eso.»

Se pasó años estigmatizándola con declaraciones tan rotundas como esa. Y yo…, en algún momento, o por lo menos de vez en cuando, yo lo creí.

De niña, siempre me veía yendo del uno al otro, indagando como una pequeña detective privada que investigaba por su cuenta y riesgo. A una niña cuya atención vaga perdida constantemente por el páramo de los adultos le cuesta diferenciar entre mentiras y secretos.

Si quiero descubrir mi verdad subjetiva sobre el dinero y sobre todo lo demás, debo transformar a mis padres en personajes. Personajes que me ayuden a comprender quién ha contado aquí qué mentiras sobre quién.

Dudo una última vez. ¿Cómo puedo escribir sobre mi madre sin replicar la mirada de mi padre sobre ella?

—Empieza y punto —dice ella de pronto, en voz baja—. Venga. Lo conseguirás.

—¿El qué? —pregunto.

—Pues explicar tu historia de manera que yo quede protegida.

—¿Protegida cómo? ¿Qué quieres decir?

—¿Cómo va a ser? —Sonríe—. Protegida por ti, claro.

Di toda la verdad pero dila sesgada…

El Circunloquio la hará triunfar

Demasiado brillante para nuestro frágil Deleite

Es la sublime sorpresa de la Verdad

Como el Relámpago explicado a los Niños

Con palabras tranquilas

La Verdad debe deslumbrar poco a poco

O a todo el mundo cegaría…

EMILY DICKINSON

¡Fue una mierda como una casa!

¡Fue desde rancio hasta provinciano!

¡Eso es lo que fue!

MONACO FRANZE(DE LA SERIE DE TELEVISIÓN HOMÓNIMA)

UNO

1983: Año Internacional de las Comunicaciones

Ave del año: el avión zapador

1

Iba sentada en la parte de atrás de nuestro Volkswagen escarabajo de color naranja. En el suelo del asiento delantero veía la bolsa de viaje de cuero que normalmente usábamos solo para las vacaciones de verano. También el maletero estaba lleno de equipaje. Me daba cuenta de que algo no iba bien.

Todavía era por la mañana. Mi madre hubiera tenido que estar en el trabajo y yo en el jardín de infancia. En lugar de eso, sin embargo, recorríamos las carreteras federales en dirección a Himmelstädt, donde vivían mis abuelos.

—¿Saben el abuelo y la abuela que vamos? —pregunté.

Mi madre se limitó a asentir con la cabeza sin decir nada.

Examiné su rostro en el retrovisor. No apartaba los ojos de la calzada y se esforzaba por ocultarme las lágrimas.

Lo había visto otras veces. «Delante de la niña no», decía siempre mi padre. No quería que me enterara de sus conflictos.

Discutían casi a diario. O, mejor dicho, discutía él; mi madre solo se defendía. La mayoría de las veces, las peleas tenían lugar por la tarde, cuando él llegaba de trabajar y se quejaba porque le parecía que su mujer estaba «demasiado gorda». Ese día había empezado a protestar ya en el desayuno.

Vi que mi madre hacía valientes equilibrios con las lágrimas sobre la fina línea del párpado inferior. Busqué a tientas a Iwona, mi muñeca, que estaba sentada conmigo en el asiento de atrás. Junto con Pepper, el gato negro, era todo mi mundo. Los demás niños del jardín de infancia del pueblo tenían un hermanito; yo tenía a Iwona.

Dispuesta a animar a mi madre, decidí interpretarle todo mi repertorio de canciones, para lo cual me planté con las piernas separadas en el estrecho espacio que quedaba detrás del freno de mano. Me encantaba ese sitio; desde allí podía verse la carretera sin ningún impedimento. Mi madre, al contrario que mi padre, nunca me obligaba a ponerme el cinturón de seguridad cuando iba con ella en el escarabajo.

Mientras cantaba, las líneas blancas de la mediana pasaban a toda velocidad por debajo del vehículo. A los lados se veían viñedos, también prados de vez en cuando, y solo alguna que otra casa aislada en las colinas.

Ese viaje a Himmelstädt me pareció raro. Hacía mucho que no íbamos a ver a mis abuelos y una eternidad que ellos no nos visitaban a nosotros. En el pasado se habían producido muchas discusiones entre mis abuelos maternos y los paternos, con quienes compartíamos la casa del pueblo. Mi madre nunca consiguió poner paz y mi padre solo lo intentó a medias.

El fluir del paisaje se detuvo de súbito. Una sacudida zarandeó el escarabajo, como si un gigante lo hubiera agarrado por el maletero. Grité y me aferré a los reposacabezas. El coche traqueteó hacia delante y mi madre dio un volantazo con el que de algún modo consiguió llevarlo hasta el arcén. Me había hecho daño en la cabeza. Primero había salido despedida hacia el techo del vehículo y luego me había estampado contra Iwona.

—¿Todo bien por ahí atrás? —Mi madre se inclinó entre los asientos y me tocó la frente.

Asentí para tranquilizarla.

—¿Estás segura? —Me apartó el flequillo rubio de la cara con una caricia para consolarme.

—¿Qué ha pasado? —pregunté, aturdida.

Ella se volvió otra vez hacia el salpicadero.

—Que se me ha olvidado poner gasolina.

Poco después caminábamos por el arcén de la carretera federal. Mi brazo no era lo bastante largo para alejar de mi cuerpo el tosco bidón de gasolina, así que el metal vacío me golpeaba las piernas a cada paso. Era cansado, pero mi madre llevaba sus zapatos abiertos de tacón alto, las uñas de los pies pintadas de rojo y, en los párpados, sombra de ojos de un azul brillante. Me pareció que un bidón de gasolina oxidado no pegaba con una mujer tan «emperifollada», como la llamaba siempre la abuela Martha, la madre de mi padre.

Hacía un día bastante cálido para el mes de abril y mi madre caminaba deprisa. Pero incluso en ese momento, con todo el bochorno, se cuidaba de que sus andares resultaran elegantes y gráciles, como si flotara. Yo la seguía todo el rato unos pasos por detrás. Me gustaba la forma en que el sol dibujaba nuestras siluetas sobre el asfalto. La sombra de mi madre era larga y ancha; la mía, delgada y corta, e intentaba que quedara dentro de la suya mientras caminábamos.

Las semanas anteriores, en nuestra casa se habían dejado oír las palabras «calorías», «dieta» y «vacaciones de verano». Mi padre quería que mi madre hiciera una «cura de aguas». Ella, sin embargo, se negaba porque no se veía gorda en absoluto.

La abuela Martha le daba la razón a su hijo. «Sin que nadie le hubiera preguntado», como protestaba mi madre. A mi abuela no le gustaba su nuera, y los padres de esta le gustaban menos aún. Eran una familia «de fuera», afirmaba. Polacos y alemanes a la vez, o sea, «alemanes silesios», cosa que a mí me sonaba complicadísima.

—Ahí, mamá, mira. —De la emoción, casi tropecé con el bidón de gasolina.

Unos metros más adelante, en el arcén, había aparecido un poste de socorro que brillaba tan naranja y luminoso como nuestro escarabajo. Mi madre sacudió la cabeza y tiró de mí mientras pasábamos de largo.

—Pero si papá dice que desde ahí se puede llamar al Automóvil Club de Alemania…

Mi padre me había explicado cómo funcionaba, y que a los técnicos de asistencia en carretera los llamaban «los ángeles amarillos».

Mi madre se echó a reír, pero no con una risa auténtica. Me fastidiaba cuando se ponía sarcástica.

—No si se te ha olvidado poner gasolina… —Me miró fijamente—. A papá no puedes contarle nada de esto, ¿me oyes?

Yo asentí con la cabeza, pero noté un hormigueo caliente en la nuca. Mentir, llorar y jugar con la comida, esos eran los tres pecados mortales, y mentir era el más mortal de todos. No había nada que mi madre odiara más que eso.

—Ya sabes cómo es —añadió a modo de disculpa.

Era cierto. Mi padre se pondría hecho una furia si se enteraba de la metedura de pata de mi madre. En su profesión, todo tenía que ser exacto. Construía mecanismos que controlaban otros mecanismos, y cualquier fallo podía costarle la vida a alguien. Los aviones podían caer en picado; los trenes, descarrilar; los coches de Fórmula 1, salirse de la pista a toda velocidad y estrellarse contra la tribuna. Entendía por qué era mejor no contarle nada del depósito vacío.

—Mira, ya casi hemos llegado.

En efecto, a lo lejos se veía una caseta con unas banderas azul marino que ondeaban al viento.

Al llegar a la gasolinera, el olor a combustible se volvió tan intenso que tuve que contener el aliento.

—Respira por la boca —me indicó mi madre.

—¿Qué, se han quedado tiradas?

El gasolinero se quedó prendado de la silueta de mi madre al instante.No me gustó cómo la miraba. Primero recorrió con los ojos su falda tejana, larga hasta la pantorrilla, y luego subió por el fino jersey. Nada hacía pensar que le pareciera «demasiado gorda».

A mí apenas me miró. Yo, en cambio, no le quitaba los ojos de encima, igual que hacía él con mi madre mientras metía la pistola del surtidor en el bidón y lo llenaba de borboteante combustible.

Mi madre se colocó el bolso delante del busto, sacó el monedero y se cruzó de brazos. Fue entonces cuando me di cuenta de que me faltaba algo.

—Iwona. —Con las prisas, me la había dejado en el coche.

—Iwona… ¿Es tu hermana? —La voz del gasolinero, de pronto, tenía un matiz extraño.

Debía de haber pronunciado el nombre en voz alta.

—Solo es una muñeca, y se llama Yvonne —aclaró enseguida mi madre, dedicándome una mirada amenazadora.

Era cierto que el modelo de muñeca se llamaba originariamente Yvonne, pero mi abuela de Himmelstädt, la que era «de fuera», la había rebautizado como Iwona, a la polaca, por pura nostalgia de su antiguo hogar.

—Bueno, pues esto ya está. —El hombre sacó del bidón la pistola del surtidor.

Mi madre abrió el monedero y movió los dedos con concentración al principio, pero después sus gestos se volvieron más inquietos. Hasta que levantó la mirada.

—No llevo suficiente suelto —masculló.

El gasolinero se la quedó mirando, esta vez sin entusiasmo alguno.

—Ya, ¿y ahora qué?

Vi que ella apretaba los dientes y escondía los labios hacia dentro. No era la primera vez que salía sin dinero encima. También en la carnicería o en la floristería pedía a veces que «se lo apuntaran». Solo que aquellas personas la conocían.

El hombre volvió a mirarla de arriba abajo.

—Lo normal sería llamar a la policía.

Asustada, miré a mi madre. Se la veía calmada, pero yo sabía qué cara ponía cuando estaba conteniendo la rabia.

Durante un momento se quedó allí quieta, contemplando los viñedos que ascendían por el otro lado de la carretera.

—¿Sabe qué? —dijo entonces con un suspiro—. Le traeré el dinero mañana, y también un pastel que le prepararé yo misma. ¿Le parece bien?

El hombre dudó.

—¿Puede identificarse, por lo menos?

Ella sacó enseguida la documentación de la cartera. El gasolinero comprobó la fotografía del pasaporte y asintió. Pocos minutos después ya estábamos regresando al coche por el arcén.

Esta vez fue mi madre quien cargó con el pesado bidón. Los chapoteos de la gasolina se oían con cada paso que daba.

Cuando le ofrecí ayuda, la rechazó.

—¿Cómo va tu cabeza? ¿Ya estás del todo bien? —preguntó, aunque sonó más a reproche que a preocupación.

Asentí pese a notar un dolor sordo que me latía en las sienes. Por muy cariñosa que fuera mi madre, a veces tenía cambios de humor repentinos.

No dijo una palabra durante el resto del camino. De vez en cuando paraba un poco para recuperar el aliento, y estuvo a punto de torcerse el tobillo en varias ocasiones. Se notaba que le costaba muchísimo andar, ya no resultaba nada elegante, pero ni se le pasó por la cabeza quitarse los zapatos de tacón.

Después de llenar el depósito, volvió a enroscar la tapa del bidón y nos dirigió una mirada penetrante primero a mí y luego al escarabajo.

—Bueno, pues nos volvemos a casa —anunció, y me abrió la puerta haciendo mucho ruido.

Yo me acurruqué junto a Iwona en el asiento de atrás. En cuanto mi madre subió al coche, me puse el cinturón. Me pasé todo el trayecto de vuelta vigilando la aguja del indicador de gasolina, que quedaba justo delante de la cabeza de mi madre.

En una versión anterior de este texto, mi madre, de golpe y porrazo, le prende fuego a la gasolinera. Aunque en realidad jamás habría sido capaz de algo así, es una escena que entronca con mis miedos infantiles.

Ya de adulta, cada vez que me enfrento a esa clase de personajes explosivos que fluctúan entre la ira y la impotencia no puedo evitar pensar en mi madre: el Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist, Ulrike Meinhof y otros por el estilo.

Igual que la de esos personajes, la ira impotente de mi madre está relacionada con el dinero. Con rebelarse en contra de que exista o deba existir algo como el dinero.

Para ella, casi nada ha sido tan importante en la vida como su independencia económica. La avaricia le es totalmente ajena, pero jamás ha acabado de convencerse de que dispone de dinero propio. De vez en cuando debo recordarme lo poco común que todavía debía de ser para las mujeres de su época tener una cuenta corriente a su nombre. También era algo nuevo poder escoger una profesión, una que no te hubieran buscado tus padres, o entrar a trabajar en un sitio del que no pudiera echarte tu marido. No fue hasta 1977, el año en que yo nací, cuando Alemania otorgó a las mujeres el derecho a la autodeterminación laboral.

Veo a mi madre ante mí, abriendo su monedero. En unos grandes almacenes, en una zona comercial. Su gesto tiene algo que transmite vergüenza y a la vez orgullo. La misma actitud con que salía del dormitorio cada vez que se probaba una prenda nueva para que yo la viera.

2

Los días posteriores al incidente me esforcé por no decir una palabra sobre nuestra particular excursión. Jamás había tenido que guardar en tan absoluto secreto algo tan emocionante. Me hizo falta muchísima concentración para no desvelarle por descuido a mi padre lo mucho que se había alegrado el gasolinero al ver el pastel. Mi madre le regaló incluso un billetero. Como trabajaba en una fábrica de artículos de cuero, tenía muchas «muestras» bonitas.

También ella puso de su parte para ocultar el episodio. Lo más perentorio era disimular el chichón que me había salido en la frente y que se veía asomar de un azul violáceo incluso a través de mi espeso flequillo. Cada vez que me cruzaba con la abuela Martha, pasaba deprisa y con la cabeza gacha por miedo a que pudiera chivarse de nosotras si lo veía.

—¿Qué tripa se l’ha roto a la cría? —refunfuñaba ella, hablando en el dialecto local—. Trae una cara más larga q’un día sin pan.

Pero entonces llegó una carta de la policía y, antes de que mi madre pudiera interceptarla, la abuela Martha la sacó del buzón, muy decidida a presentársela a mi padre esa misma tarde.

La vivienda de mis abuelos quedaba justo debajo de la nuestra; solo había que subir o bajar una escalera de mármol gris. Mi padre, cuando nos mudamos allí, no había creído necesario instalar dos buzones separados, y a la abuela Martha le parecía estupendo porque así podía espiar a mi madre a las mil maravillas.

Un conductor había informado a la policía al ver nuestro coche abandonado en el arcén.

Dejar el coche en un arcén sin motivo justificado, según leyó mi padre con un temblor en la voz, estaba prohibido. Y mi madre ni siquiera había colocado el triángulo de emergencia.

—No era tan difícil. —Mi padre no podía comprender que una mujer inteligente como ella pudiera haber hecho «semejante tontería».

El escrito iba acompañado de una multa.

—Es casi tu sueldo de un mes —informó, y se pasó una mano por el espeso cabello rubio platino, que le llegaba hasta media oreja, antes de resoplar.

A mí me examinó de la cabeza a los pies y no tardó en descubrir el chichón que tenía en la frente. Enseguida puso el grito en el cielo.

No solo mi madre, también el canciller Kohl recibió lo suyo, ya que, en contra de sus promesas electorales, todavía no había introducido la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en todo el país.

Incluso a mí me cayó la correspondiente bronca.

—Y esta niña… —se lamentó, como tantas otras veces que me había hecho daño o había hecho alguna tontería—. ¿Por qué tienes que ponerte siempre de pie ahí detrás?

La culpable principal, sin embargo, era claramente mi madre.

—¡Eres una imprudente! —le recriminó.

Poco le importó que el chichón ya casi no me doliera, y tampoco quedó muy claro qué era lo que más lo irritaba, si la multa, la infracción, que mi madre le hubiera ocultado el incidente o que me hubiera puesto a mí en peligro.

Ella, por su parte, se enfadó con su suegra, que una vez más se había entrometido en sus asuntos privados. El buzón compartido ya había sido causa de numerosas y fuertes discusiones. Mi madre nunca tenía oportunidad de recoger las cartas que llegaban a su nombre porque la cartera pasaba por la mañana, cuando ella estaba en el trabajo, así que de nuevo protestó por la falta de intimidad, cosa que a mí, a saber por qué, me hizo pensar en ropa interior sucia.

—¡Carta de la policía! Quia… —masculló mi abuela, imperturbable.

—Una carta dirigida a mí. ¡A mí!

A mi madre le ardía la cara cuando, sin gastar más saliva en explicaciones, desapareció por la puerta de casa. «Echar humo por las orejas» se llamaba eso.

Al caer la noche, la abuela Martha irrumpió en nuestro piso con paso marcial en mitad del informativo. Era una mujer bajita, con un moño rubio claro y un lunar azul del tamaño de un guisante en la aleta derecha de la nariz que le temblaba siempre que se alteraba por algo.

—¡Menuda bruja estás tú hecha! ¡Quia…! —increpó a mi madre, que, sin embargo, siguió limándose las uñas sin levantar la mirada, impasible—. Vente p’aquí —le pidió a mi padre—. Échale un ojo a esto.

Seguí a los adultos con el corazón acelerado. Salvo mi madre, todos salieron apresuradamente hacia nuestro pequeño huerto, que estaba junto a otras parcelas en la orilla del único riachuelo del pueblo. Como yo solo llevaba puestas mis zapatillas de gimnasia artística, me dolía cada paso que daba por el camino de grava, pero apreté los dientes. Ese huerto era para la abuela Martha lo que Iwona para mí: todo su mundo.

Cuando llegamos a la verja, los rastrillos, las azadas y las podadoras, que solían estar cuidadosamente guardados en el cobertizo, estaban tirados por todo el camino. Había rodrigones doblados y rabanitos y zanahorias esparcidos y medio resecos entre los bancales. Aquello casi parecía salido del cuento de la traviesa Struwwelliese, que, en un arranque de rabia, destrozaba el jardín de su adusta vecina. Miré espantada a mi padre, que se había quedado de piedra.

—¡Menuda so bestia! —despotricaba la abuela Martha—. ¡Como un cencerro está!

Tragué saliva. Estaban hablando de mi madre; todos parecían tener claro que solo ella podía ser la malhechora. Reparé en que el corazón me latía con fuerza.

—¡Chitón! —se entrometió el abuelo Ludwig—. Delante de la cría no. —No era hombre de dar órdenes, pero mi madre y él se tenían aprecio. Me tomó de la mano y me llamó por mi diminutivo—: Vente p’aquí, Elasche. Vamos a buscar bayas.

Mi padre se quedó inmóvil y con una cara que era un poema. Mientras ayudaba a mi abuela a recomponer los destrozos más graves, el abuelo Ludwig y yo recolectamos bayas maduras que fuimos metiendo en un cubito blanco. Las más ricas eran las frambuesas. Eran las que más le gustaban a mi madre y, con cada una que arrancaba de su tallo verde, más crecía mi tristeza.

En el camino de vuelta, los pies me dolían tanto que no podía caminar, así que mi padre me llevó a cuestas, no sin antes reñirme como correspondía por haber salido al huerto sin un calzado adecuado. Por «no saber hacer nada sola», como decía él, de lo que culpaba a mi madre. Porque, al fin y al cabo, yo ya iba a cumplir seis años.

Disfruté de la vista que había desde sus hombros. Los pájaros estaban posados en fila sobre las líneas de alta tensión y entonaban sus suaves trinos al anochecer. Según me había explicado el abuelo Ludwig, solo sobrevivirían a ese descanso en los peligrosos cables mientras no tocaran la torre.

La pelea que estalló al llegar a casa fue tan fuerte que, sentada ante la puerta de mi habitación en lo alto de la escalera marrón desvaído, pude oír hasta la última palabra.

Mi madre intentó defenderse, pero al cabo de un rato, cuando salió del salón con la cara arrasada en lágrimas, la decisión ya estaba tomada. Iría al legendario «Baden-Baden» a someterse a una cura de aguas y yo no podría acompañarla.

El día de la despedida, mi madre dejó su bolsa de viaje grande, la de color beis, delante de la verja de hierro con filigranas que separaba nuestro patio de la calle.

Mi padre, mis abuelos y yo estábamos allí plantados «en formación de revista». Era temprano por la mañana y todavía hacía fresco. Mi madre se había echado sobre los hombros su chaquetón de pieles… para fastidio de la abuela Martha, que le envidiaba esa prenda. «Mírala, doña Finolis», se burlaba siempre.

Mi padre estaba a mi lado con los brazos cruzados ante su desgarbado torso. Por una parte, parecía aliviado al ver que mi madre se iba a su cura sin mí, pero también daba la impresión de sentirse inseguro conmigo. Casi parecía que tuviera cargo de conciencia.

—El abuelo Ludwig te cuidará —me dijo.

—La pobre cría —se lamentó la abuela Martha apretándome contra su bata sin mangas, que olía un poco a comida—. La pobre Elasche —insistió de nuevo, transmitiéndole su preocupación a mi madre, que arrugó la frente un instante.

No le gustaba que usaran el diminutivo de mi nombre, y debía de resultarle extraño dejarme al cuidado de una mujer a quien no podía soportar.

Se inclinó hacia mí y yo enseguida me abracé a su cuello. Necesitaba sentir la calidez de su piel, imbuirme de su olor. Desprendía un aroma cálido y dulzón en el que yo a menudo percibía un toque de caramelo. Noté un nudo en la garganta, pero conseguí no derramar ni una sola lágrima. Me habría gustado no soltar a mi madre nunca más. Era la primera vez que iba a estar fuera tantos días seguidos y, aunque todavía la tenía físicamente ante mí, ya la echaba de menos.

—Cuídate mucho, ¿vale? —susurró con la cara pegada a la mía.

Su cuerpo, en cambio, permaneció a cierta distancia durante ese último abrazo. Intuí una especie de coraza. Un muro fronterizo que no sabía si me rodeaba a mí, a ella, o si se levantaba entre ambas.

Me acarició el pelo una última vez. Después estuve diciéndole adiós, con las dos manos estiradas hacia lo alto, hasta que el escarabajo llegó a la esquina, giró por la calle principal y desapareció. De repente fue como si se abriera un agujero, un vacío que parecía encontrarse en mi interior y fuera de mi cuerpo al mismo tiempo.

Mi padre fue uno de los primeros jóvenes del pueblo que le dio la espalda a la agricultura y escogió una profesión «limpia».

Casi nada lo ha apasionado tanto como su trabajo en la mesa de dibujo. Diseñar, calcular revoluciones, solucionar complicadas ecuaciones matemáticas… Pero también el hecho mismo de dibujar. El afilado lápiz de grafito gris que se desliza siguiendo la regla sobre el blanco lechoso del cuaderno, o sobre la cuadrícula de color naranja del papel milimetrado. El giro ágil de compás. Aún hoy sigue sin dibujar en el ordenador; prefiere hacerlo a mano.

Como de joven insistió en aprender una profesión de oficina y consiguió «llegar a algo», para mi abuela era una especie de príncipe.

«Me entregaron a un príncipe y yo seguí tratándolo como tal —dice siempre mi madre, encogiéndose de hombros—. En mi casa tampoco había visto otra cosa.»

Su propia madre se había sometido siempre incondicionalmente a la voluntad de su marido. «Tu abuelo decidía, tu abuela hacía. Él era la cabeza; ella, las piernas.»

Dice mi madre que en su matrimonio infravaloró tres cosas: la fuerza gravitatoria del pueblo, las exigencias de su príncipe y la envidia de su suegra.

Sobre todo, sin embargo, se infravaloró a sí misma. Mi madre no podía limitarse a hacer lo que mandara su marido. Tenía una cabeza propia. Una cabeza muy suya. Con cuerpo incluido.

3

Mi madre envió un paquete lleno de regalos que llegó puntualmente para mi sexto cumpleaños. Con las orejas ardiendo de la emoción, me dispuse a abrirlo en la mesa de la cocina antes de desayunar. Encima del todo encontré una tarjeta con un delfín sonriente en la que decía lo mucho que me quería. Debajo me aguardaban nada menos que cuatro paquetitos, todos ellos envueltos con papel de rayas de colores. En el primero había ropa para Iwona: cuatro conjuntos diferentes en total. El segundo contenía tres cintas de radioteatro. El tercero, dos puzles. El último, un libro de pegatinas. Mi madre había rellenado el espacio que dejaban los diferentes bultos dentro de la caja con montones de chicles Bazooka, y al verlos empecé a dar gritos de alegría porque me encantaban esos duros chicles de color salmón con su dulce sabor indeterminado. Mi padre intentó no poner mala cara, pero me di cuenta de que le parecían demasiados regalos y demasiado caros.

Mi madre había enviado también dos libros para el abuelo Ludwig. Solo mi padre y la abuela Martha se quedaron con las manos vacías. Por algún motivo, me dio la sensación de que el paquete iba más dirigido a mi padre que a mí.

—Las cosas en las que se gasta el dinero tu madre, vaya, vaya… —masculló.

No era la primera vez que oía eso. A menudo se quejaba de lo «derrochadora» que era y de que me malcriaba demasiado.

Lo que más pareció molestarle fueron los chicles.

—Guárdalos —dijo—. Dan diarrea.

Mi padre me regaló un par de zancos enormes hechos con madera de pino. Los había construido con sus propias manos en su taller de carpintería y había redondeado los cantos con esmero. Le di las gracias como una niña buena, entre otras cosas porque sabía que él, de pequeño, solo había tenido unos zancos hechos con un par de latas. Y canicas de plomo en vez de las brillantes de cristal. Gligger, como las llamaban en el dialecto de la región.

Además, mi padre estaba «hasta arriba de cosas que hacer».

Nuestra casa se había convertido en una zona de obras. El mismo día de la partida de mi madre, él había empezado a vaciar el salón y a arrancar el «antiestético» laminado para sustituirlo por un parqué de cuadrados de madera del tamaño de una mano abierta. Todas las tardes se ponía unos vaqueros viejos y una camiseta que «podía ensuciar tranquilamente», encendía la radio, se abría una botella de cerveza y se entregaba a sus chapuzas con alegría. La canción que más le gustaba era Knowing Me, Knowing You, con la que siempre subía el volumen, y entonces yo me dejaba contagiar por su buen humor.

El espacio que solía ocupar la alfombra persa roja, blanca y negra sobre la que me encantaba sentarme a escuchar mis obras de radioteatro no tardó en quedar convertido en una superficie desnuda, gris e irregular. Los suelos estaban un poco inclinados y eso era difícil de arreglar, por lo que mi padre no hacía más que pasearse con el nivel de burbuja a la caza del ángulo irregular.

Nos pusimos a desayunar después de que mi abuela se bajara a su casa.

Se me hacía raro estar los dos solos, sin mi madre, y a mi padre también parecía resultarle extraña la situación. Se levantó varias veces para cambiarse de americana, aunque estaba cada vez más descontento. Era como si, con la partida de mi madre, hubiese perdido una especie de espejo. Y a una interlocutora adulta, desde luego.

Cuando mis padres se sentaban juntos a la mesa del desayuno, mi padre hablaba o bien de política o bien de la empresa. La empresa, en mi mundo, era un ente contradictorio. Por un lado, a mi padre su profesión le reportaba una gran satisfacción, y su puesto de trabajo conllevaba también nuestra seguridad económica, como le gustaba recalcar. Sin embargo, la empresa era al mismo tiempo fuente de constante desasosiego. El que ocupaba el puesto de gerente junior era, al contrario que mi padre, ingeniero titulado, además de hijo del jefe y, por lo tanto, su «sucesor natural».

Como no tenía a mi madre a mano, mi padre estaba obligado a conformarse conmigo como público de sus peroratas. Pero, claro, yo no entendía nada ni de sus problemas con los jefes ni de esa «Guerra Fría» de la que le encantaba hablar a la menor oportunidad. Además, a mí lo que me apetecía era leer mi revista de Mickey Mouse mientras disfrutaba del trozo de pastel que me había dejado desayunar por ser mi cumpleaños.

Tras un par de intentos frustrados de mantener una conversación conmigo, se sumergió en los largos y grises artículos para ingenieros de VDI-Nachrichten, no sin despotricar un poco contra Kohl y sus centrales nucleares. Lo hacía a menudo. Por algún motivo, yo estaba casi segura de que la razón por la que mi padre detestaba al canciller no eran los altos impuestos con los que «exprimía al contribuyente», sino que tenía sobrepeso.

Cuando quise servirme otro trozo del pastel que me había hecho la abuela Martha, de pronto me miró desde detrás de la revista. Sus ojos claros brillaron con severidad tras las gafas.

—Ela —dijo—. No querrás engordar…

Me quedé pasmada mirando la crema de chocolate que desbordaba mi tenedor infantil. Nunca me había encontrado con esa clase de advertencia. Mi madre solo se preocupaba de que no comiera demasiados dulces porque después podía dolerme la tripa. Aquello, sin embargo, era algo nuevo.

Me pasé toda la tarde dando vueltas alrededor de mis zancos nuevos. Eran altos, rígidos, de aspecto aparatoso e inquietante, y no me atrevía a probármelos yo sola. Ni la abuela Martha ni el abuelo Ludwig iban a poder sujetarme si perdía el equilibrio. Además, mi abuela tenía un mal día y no hacía más que meterse todo el rato con los padres de mi madre, que no me habían enviado «ni un mísero presente».

Ella me había comprado un cochecito de muñecas con el que, para demostrarle mi gratitud, estuve paseando a Iwona por todo el patio. Estaba contenta, aunque tenía mala conciencia porque había sido un regalo muy caro. Sabía que mis abuelos de Himmelstädt «tenían dinero» y los de Obach no.

Mientras paseaba a Iwona en el cochecito,Pepper no dejaba de frotarse contra mis piernas. El gato echaba de menos a mi madre, cuyas caricias prefería a mis torpes manos infantiles.

Yo había rechazado la sugerencia de la abuela Martha de invitar a otros niños del jardín de infancia a una fiesta de cumpleaños. No me sentía a gusto con mis compañeros. Ellos hablaban en dialecto y me hacían notar que yo no, que mi madre hablaba conmigo en alemán estándar. Además, sabía perfectamente que me preguntarían por su cura de aguas. Las otras madres del pueblo no se marchaban largas temporadas así porque así. Ya me había resignado a no hacer ningún amigo de verdad en el jardín de infancia, pero tampoco me parecía tan terrible, porque pronto iría al colegio. Como cumplía los seis años a partir del mes de junio, la ley alemana permitía que no fuera escolarizada hasta el año siguiente, pero mi maestra del jardín de infancia opinaba que yo ya era lo bastante madura.

Me pasé toda la tarde evitando subir a mi casa. Mi padre estaba en el trabajo, así que allí arriba solo encontraría al hombre que lo ayudaba a instalar el parqué y, como habían aplicado un barniz que tenía que secarse durante toda la noche, me habían advertido que bajo ningún concepto entrara en el salón.

Mientras mi abuela preparaba la cena, yo me entretenía con mi libro de pegatinas en la mesa de su cocina. Tenía un paisaje de colinas verdes y un enorme cielo azul y era grande como un cuaderno de dibujo. Las pegatinas parecían personajes de cuento, seres pequeños y planos que todo el rato se me quedaban pegados en las puntas de los dedos y también entre sí. Eran difíciles de manejar, pero me encantaba no tener que dejarlos fijos en un lugar concreto, sino poder moverlos a voluntad por toda la página. Me pasé horas pegando los encantadores personajes primero aquí y luego allá mientras masticaba un Bazooka detrás de otro.

Al caer la noche, cuando mi padre volvió a casa, sonó el teléfono. Yo estaba viendo Luzie la Terrible en la pequeña galería de la planta de arriba, adonde habíamos trasladado el televisor del salón. Como estaba segura de que la que llamaba era mi madre, fui enseguida a contestar. Abrí la puerta del salón con mucho impulso y entré corriendo en dirección al teléfono verde de botones.

—¡Ela! ¡No! —oí que gritaba una voz espantada a mi espalda.

No fue hasta tener el auricular en la mano cuando me di cuenta de que los pies se me habían quedado pegados.

Miré abajo. Estaba en mitad de la zona barnizada con mis zapatillas de gimnasia; una gruesa capa transparente y de un olor muy fuerte rodeaba las suelas.

—¡Sal de ahí ahora mismo! —exclamó mi padre desde la puerta.

—Ela, ¿qué pasa? —preguntó mi madre por el auricular.

Sus palabras llegaban como desde muy lejos. Incluso su voz parecía haber adelgazado.

—¡Que salgas de ahí o te quedarás pegada para siempre! —insistió mi padre con verdadero pánico.

Me lo quedé mirando. ¿Era eso posible? ¿Podían fundirse mis pies con el barniz? Sentí que me invadía el miedo y, un instante después, se oyó un rugido en mis tripas y una papilla cálida y pestilente me cayó piernas abajo.

Mi padre se quedó atónito al ver mi «percance» y, acto seguido, llamó a gritos a la abuela Martha mientras irrumpía en el salón y me arrancaba el teléfono de la mano.

—¡Tú y tus malditos chicles! —increpó a mi madre—. Siempre con esas porquerías dulces. Pues esta vez se ha acabado. Y para siempre. —Colgó con un dramático golpetazo.

Mientras tanto, la abuela Martha maniobraba ya conmigo en dirección a la ducha. Mi padre nos siguió.

—No pasa nada —me dijo.

Pero por su expresión vi que sí pasaba, y mucho.

Volver a barnizar costaría dinero. Me di cuenta de lo mucho que se debatía mi padre por dentro: era mi cumpleaños y él quería ser un padre cariñoso y generoso, y además tendría que haberse encargado de dejar esa puerta bien cerrada. Sin embargo, también noté lo furioso que estaba. No era tacaño, pero no soportaba «derrochar».

Aquel incidente me dejó dos cosas claras. Primero: que mi madre tenía que regresar de su cura de aguas fuera como fuese, y con urgencia. Segundo: que era yo quien debía ocuparse de que eso ocurriera.

Antes de acostarme, me puse en marcha. Sabía que mi madre guardaba su tabla de calorías en uno de los cajones de al lado de los fogones. Era un librito alargado, verde y blanco, con una cubierta en la que se veía una boca femenina pintada de rojo. La mujer mantenía en equilibrio sobre los labios una esfera en la que se apilaban alimentos. Debajo se leía: Tú puedes. Las páginas de cartulina del librito estaban ordenadas alfabéticamente. De la A de «Anacardo» a la Z de «Zanahoria», indicaba con exactitud cuántas calorías tenía cada cosa. Me puse contentísima. El abuelo Ludwig, que también era un ávido lector, me había enseñado a leer esa primavera.

Me aseguré de que mi padre estuviera arriba, viendo la televisión, y me llevé el libro conmigo. En la cama, seguí leyéndolo en secreto para intentar aprenderme de memoria las cantidades más importantes. Me orientaba por los alimentos que mi madre había marcado con una pequeña cruz.

Gracias a mi padre sabía contar hasta cien. Todavía no había aprendido a sumar, pero podía ver lo alto o bajo en grasas que era cada alimento. Un huevo tenía ochenta calorías; una loncha de queso, cien; un plátano, cien también. Una cucharada de Nutella, cincuenta.

No siempre ni en todas partes se ha entendido por «dieta» una alimentación baja en calorías. En griego antiguo, díaita, de donde procede nuestro vocablo, significaba ‘conducta’ o ‘modo de vida’. En la Antigüedad, una gran barriga era sinónimo de riqueza y prosperidad.

Mi madre creció en una familia en la que la gordura se vivía con naturalidad y confianza. Sus padres asociaban el estar gordo con la salud y el bienestar. Para ellos no era ningún defecto y, durante mucho tiempo, tampoco ella consideró que estuviera «demasiado gorda».

He dudado mucho sobre si escribir o no acerca de mi madre, y todavía me pregunto si conseguiré encontrar las palabras adecuadas. Si no le haré daño por descuido.

Nuestro idioma es sorprendentemente torpe a la hora de describir a una persona gorda. Oronda, fuerte, robusta, ancha, gruesa, hermosa, obesa, lozana, entrada en carnes, voluminosa, carnosa, rellenita, rolliza, de buen año, fondona, corpulenta. Todas esas formas de expresión resultan de algún modo bochornosas y eufemísticas. El adjetivo «gordo» me parece el más sincero. Aun así, pronunciarlo me cuesta un esfuerzo, por mucho que mi madre misma lo use también.

Siento admiración por esas activistas que no ocultan su gordura, sino que la hacen visible y, contra toda la lógica de las revistas femeninas clásicas, la ensalzan.

En nuestra casa no teníamos números ni de Brigitte ni de Petra ni de Freundin.

Los ideales que propugnan son «muy poco realistas», según considera mi madre. Y «muy aburridas».

Existen sectores industriales enteros dedicados a la búsqueda de una figura perfecta. Si todas las mujeres de este mundo se despertaran mañana sintiéndose de verdad fuertes y a gusto con su cuerpo, la economía mundial se vendría abajo en un abrir y cerrar de ojos.

4

Mi deseo se hizo realidad. Mi padre llamó a mi madre y ella regresó de la cura de aguas una semana antes de lo previsto. Yo estaba contentísima de tenerla de vuelta, y hasta mi padre la miró con buenos ojos, porque llegó con las caderas bastante más esbeltas que antes.

—Has perdido sobre todo de los muslos —comentó con reconocimiento.

Mi madre aceptó el cumplido. Algo parecía haber cambiado en ella. Llevaba unas gafas de sol nuevas, con grandes cristales tintados de azul. Estaba diferente y elegante.

—Como Grace Kelly —opinó mi padre.

Sin embargo, su mujer no pudo llegar a apreciar el reluciente parqué nuevo que él estaba tan orgulloso de presentarle, porque ya en el descansillo me vio a mí, que, al fin y al cabo, era el motivo de su regreso. Mi madre se llevó las manos a la cara.

—¡Ela! ¡Madre de Dios!

Me miró de arriba abajo y de abajo arriba. Yo llevaba puestos mis pantalones de hacer gimnasia preferidos, unas mallas de poliéster negro brillante. Normalmente la tela se me ceñía en los muslos, pero había perdido tanto peso en tan poco tiempo que el poliéster caía lacio alrededor de mis piernas. Mi torso no tenía mejor aspecto: dos bracitos delgados sobresalían de las mangas de mi camiseta preferida, la del estampado batik azul, blanco y negro, y las clavículas se me marcaban tanto que saltaban a la vista. Lo sabía porque había examinado a conciencia el resultado de mi dieta en el espejo.

Al principio pareció que mi madre quisiera estrecharme entre sus brazos, dar media vuelta allí mismo y desaparecer conmigo por la puerta, pero al final solo se inclinó hacia mí y me dio un abrazo.

Su coraza desapareció unos instantes, aunque solo eso ya fue más que nunca. Me apreté contra su cálido pecho, oyendo el latir de su corazón, y nos vi unos segundos a las dos como desde fuera. Ella y yo, dos siluetas desiguales. Fue extraño. Mi madre había perdido peso y yo había seguido su mismo camino. La distancia entre ambas era la de siempre. O casi.

Mi madre continuó aplicando unas reglas tan estrictas a su alimentación que resultaba poco menos que inquietante. Por las mañanas y por las noches comía casi exclusivamente tostaditas, y yo veía el esfuerzo que le costaba atenerse a su plan.

Mi padre le mostraba respeto alabando su disciplina una y otra vez. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otro tema tensara la situación. Hacía bastante que él comentaba que el trabajo de mi madre estaba pagado «de pena». Era secretaria con idiomas en Erich-Engel, una empresa de artículos de cuero, pero hasta entonces solo se había ocupado de la clientela inglesa. Un par de semanas después de regresar de Baden-Baden, cuando la conversación volvió a salir durante una cena, ella anunció con decisión:

—Tienes razón. No gano lo bastante y eso es algo que debo cambiar.

Mi padre la miró extrañado.

—Si quiero llegar a algo —añadió mi madre—, debo aprender bien francés. Con un curso a distancia. En una universidad a distancia o en una escuela de idiomas.

A mi padre se le atragantó una patata caliente.

—¿Quieres estudiar? ¿Sin tener ni el bachillerato? —preguntó con incredulidad.

—Sí —dijo ella, muy animada—. Una mujer a la que conocí en la cura de aguas también estudiaba mientras estaba allí.

Hacía mucho que no la veía tan contenta. Estudiar parecía algo maravilloso, aunque estaba claro que mi padre no compartía esa opinión. Arrugaba la frente como si no lo entendiera.

—Así me pagarán mucho mejor —insistió mi madre, intentando convencerlo.

—¿Y cómo crees que vas a hacerlo exactamente?

Ella inspiró hondo y expulsó el aire. De repente, su voz ya no sonaba alegre, sino muy cansada.

—¿Por qué me lo pones siempre tan difícil? —preguntó en voz baja.

—Solo quiero saber cómo piensas hacerlo. De dónde vas a sacar el tiempo. —Mi padre siguió comiendo sin mirarla.

El rostro de mi madre reflejó inseguridad al instante. Como si tuviera cargo de conciencia.

—Es algo que se hace en paralelo al trabajo —dijo enseguida—, y no es tan caro.

—¿Cómo? ¿Que encima cuesta dinero?

—Claro que cuesta dinero. —Mi madre se mordió el labio.

—¿Y qué pasará con Ela? ¿Quién la cuidará?

Mi madre lo miró con perplejidad.

—Bueno, Ela… Ela estará jugando. Como siempre.

Asentí con ganas.

—Y también tengo a Iwona. Y a Pepper.

A juzgar por la expresión de mi padre, una muñeca no era una compañera de juegos que pudiera tomarse en serio. A menudo se quejaba e insistía en que saliera a jugar con los niños del pueblo en lugar de estar tan «pegada de las faldas de mi madre».

—Ya hará amigas cuando vaya al colegio —me defendió ella.

—Aún no está claro que vaya a ir al colegio —objetó él enseguida.

Mi madre se lo quedó mirando.

—Pensaba que ya lo habíamos decidido. Está preparada.

—Una niña necesita a su madre.

Ella se llevó entonces una mano a la frente y sacudió la cabeza.

—Pero si siempre dices que los niños necesitan estar con otros niños. ¿A qué viene esto ahora?

—Te crees muy lista —replicó mi padre, levantando la voz de pronto, y cruzó los brazos en el pecho, como siempre que afirmaba tener razón aunque todos supieran, él incluido, que no era así.

—Me da igual lo que pienses —dijo mi madre—. De todos modos me informaré y luego ya veremos.

Las vacaciones de verano estaban «a la vuelta de la esquina». Íbamos a ir de viaje a Italia, a una región con el prometedor nombre de Adriático. Mi madre estudiaba palabras en italiano todas las tardes; «para hacerse entender», decía ella. Ya hablaba un poco de francés, así que el italiano no podía resultarle muy difícil.

Mi padre me señaló la zona en el globo terráqueo que desde hacía un tiempo decoraba una estantería del mueble del salón. La esfera tenía una bombilla dentro y brillaba en la oscuridad. A mí me encantaba seguir el contorno de los continentes con el dedo, y «la bota» me fascinaba.

—Eso queda ande Cristo perdió el gorro… —se lamentó la abuela Martha, que lo más lejos que había estado en su vida era Múnich.

Desde la cura de aguas, mi madre y ella no hablaban más que lo imprescindible. Mi abuela exigía una disculpa por el destrozo del huerto, pero mi madre callaba; decía que «habría preferido cortarse la lengua» y trataba a su suegra como si no estuviera allí.

La cosa llegó a tal punto que la abuela Martha se negó a cuidarme cuando volvía a casa del jardín de infancia. El abuelo Ludwig se ofreció a ayudar, pero no sabía cocinar, ni siquiera calentar algo preparado, así que mi madre salía corriendo del trabajo todos los días para comer en casa. Le parecía importante darme «una comida caliente», aunque ya hacía tiempo que las mallas no me bailaban alrededor de las piernas. Volvía a estar como siempre.

—Esa era la condición —oí que le decía una vez a mi padre—. Que tu madre cuidaría de Ela.

—¿Qué quieres decir, la condición?

—Sabes perfectamente lo que quiero decir. Para que me viniera a vivir contigo aquí, al campo.

Antes de partir en nuestro largo viaje hacia el Mediterráneo, mi padre quería que aprendiera a nadar, así que planeamos una salida a la piscina descubierta.

Ya teníamos preparadas las esterillas y las bolsas con todo lo necesario en el vestíbulo.

Mientras mi madre metía bebidas frescas en la nevera portátil, yo me dediqué a pasear a Iwona en su cochecito de muñecas llamando la atención todo lo posible: salía de la cocina, recorría el pasillo en dirección al cuarto trastero y vuelta otra vez. Sabía que tener un hermanito estaba en manos de mis padres. En el pueblo, en realidad, cuando nacía un niño colgaban un nido de cigüeña encima de la puerta de la casa, pero a mi madre no le gustaban los cuentos, así que me había explicado que, para fabricar un niño, un hombre y una mujer «tenían que quererse».

Como al cabo de un buen rato nadie parecía haberse fijado en mí, se me ocurrió la idea de sustituir a Iwona por Pepper. La cosa no acabó bien, claro. El gato me arañó en el brazo y mi madre me miró con cara de advertencia.

—Un animal no es un juguete.

Hacía calor, mucho calor, y el ambiente en casa ya era de por sí agobiante, pero entonces mi padre entró en la cocina y todo pareció oscurecerse.

—¿Puedes explicarme qué es esto?

Solo lo había visto tan alterado cuando se enfadaba con el junior de su trabajo. Algo iba mal. Muy mal.

Dejó una factura delante de mi madre «con cara de funeral».

—¡Quiero saber qué es esto! —bramó.

Mi madre miró al suelo.

—Tenía que volver a casa lo antes posible —dijo—. Por Ela.

—¿Así que te marchaste sin más? ¿Sin decirle una palabra a nadie? —Mi padre negó con la cabeza—. Pues ahora te vas a pagar tú sola la cura de aguas. No lo entiendo. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable?

—¿Irresponsable yo? —Entonces fue mi madre la que «montó en cólera»—. ¿Quién estuvo a punto de dejar morir de hambre a la niña? —Tiró al suelo la toalla que iba a meter en su bolsa—. ¿Sabes qué? Que puedes ir tú solo a la piscina. Y al Adriático también.

Me asusté. Era evidente que mi madre no daría su brazo a torcer, por lo menos no en ese momento. El corazón «me dio un vuelco».

—No te pongas así —repuso mi padre, intentando apaciguarla—. No lo decía en ese sentido.

Pero mi madre ya había cerrado la puerta de la cocina dando un portazo.

En la piscina me helé de frío. Los arañazos que me había hecho Pepper me escocían, y tampoco resulté ser muy hábil con los ejercicios de natación. Notaba que mi padre se armaba de paciencia para enseñarme y se esforzaba cuanto podía. Aun así, no consiguió que me atreviera a meter la cabeza debajo del agua. No soportaba cómo me picaban los ojos con el cloro.

Hasta que llegó un momento en que se rindió y, en lugar de insistir, decidió comprarme unas patatas fritas.

—Pero no se lo digas a mamá —me advirtió.

«Ese aceite usado que recalientan una y otra vez. Puaj…», decía ella siempre.

Nos pasamos el resto de la tarde en las esterillas y mi padre estuvo todo el rato sentado con los hombros caídos. Casi no hablamos, lo cual era extraño. Solo abrió la boca para pedirme que le pusiera crema en la espalda.

En mi recuerdo, la expresión «cura de aguas»está inextricablemente unida a la localidad de Baden-Baden, aunque en realidad mi madre fue a perder peso a un centro de Hesse y no a esa ciudad balneario del sur del país.

En todos estos años, jamás la he visto hacer nada por su cuenta. Nunca se ha ido de vacaciones, ni siquiera se ha permitido una escapada. Me cuesta mucho imaginármela sola en otra ciudad. Y, aun así, tiene cierto aire cosmopolita.

¿Cómo pasaría el rato en aquella cura de aguas? ¿Sentada a la orilla de un río, dando de comer a las palomas? ¿Trabó amistad con alguien? ¿La miraban los hombres? ¿Se comió algún helado, puesto que era verano? ¿Más de uno?

Cuidado, Lucifer, cuidado, cuidado.

Releyendo El jugador, de Dostoievski, donde también aparece la ciudad de Baden-Baden, añado otras asociaciones al concepto de «cura». El tema de los juegos de azar, para empezar, pero también los abrigos de pieles de mi abuela, la alemana silesia.

Me imagino a mi madre sentada a la mesa de un casino de Baden-Baden, con un abrigo de pieles y derrochando dinero a espuertas. Habla en polaco, aunque apenas sabe unas palabras. En mi fantasía la veo feliz, no desdichada. Casi como yo cuando me siento a escribir.

También escribir es una especie de ruleta. O, en todo caso, una eterna cura de aguas. ¿He mencionado ya lo mucho que me gusta llevar pieles sintéticas?

5

Por suerte, todo quedó en una amenaza. Mi madre nos acompañó al Adriático a condición de que mi padre no dijera una palabra más sobre la cura de aguas interrumpida antes de tiempo ni sobre los gastos derivados de ella. Y él logró contenerse.

Íbamos a pasar las vacaciones con los Elsner, un matrimonio de Garmisch-Partenkirchen, y sus hijas. Nuestras familias se conocían de Múnich, donde habíamos vivido una temporada.

Nos reuniríamos con ellos en un área de descanso que había poco antes de la frontera italiana para luego «cruzar juntos el paso del Brennero», como decía mi padre no sin cierto respeto en la voz.

Me pasé todo el viaje embobada. A lo lejos se alzaban las cumbres nevadas de los Alpes y, puesto que yo solo había visto esas montañas en nuestro álbum de fotos, me fascinó lo enormes e impresionantes que eran en la realidad.

Cuando llegamos al aparcamiento, al principio mantuve las distancias. No recordaba a aquella familia. Isolde, la madre, era menuda y estaba tan delgada que habría podido ponerse mis mallas de poliéster infantiles. Abrazó a mis padres con cariño, igual que su marido, que se llamaba Gerd. También mi padre se alegró mucho de verlos. La reacción de mi madre, en cambio, me pareció más comedida. Las dos hijas eran más o menos de mi edad: la mayor tenía diez años; la pequeña, cinco. Se llamaban Thekla y Moni. Thekla, la mayor, mascaba chicle sin inmutarse y escuchaba música con un walkman muy fardón que llevaba enganchado en el cinturón de los vaqueros. Cuando se acercó a mí, la miré impresionada. Olía un poco a perfume y se la veía muy madura. La pequeña, Moni, daba la sensación de no enterarse de nada de lo que ocurría más allá de sí misma. Era una niña algo gordita que, para horror de mi padre, pedía comida constantemente.

En el restaurante del área de descanso, Moni devoró un plato de espaguetis a toda pastilla. Cuando sus padres se levantaron para ir a pagar a la caja, mi padre se inclinó sobre la mesa y la miró por encima de su plato vacío con un cariño exagerado.

—Tienes que comer más despacio. No cargues tanto el tenedor. Y mastica bien. Diez veces cada bocado. Como mínimo —dijo, esforzándose por hablar en un claro alemán estándar.

Después se volvió y le dirigió a mi madre una de sus miradas de reproche, casi como si ella tuviera la culpa de la forma de comer de la niña.

En cuanto subimos al coche otra vez, empezó a meterse con ella.

—¿Crees que todavía te cabrá el bañador? —soltó, irritado.

La pregunta pilló a mi madre del todo desprevenida.

—¿Qué quieres decir? Pues claro que me cabe.

Lo entendí al instante. Era porque no había salido airosa de la comparación. Sus muslos, a pesar de todas esas tostaditas, eran mucho más gruesos que los de la esbelta Isolde.

Mi padre había querido hacérselo notar de algún modo y seguramente había pretendido dejarlo en ese «estúpido comentario», pero mi madre ya estaba «encendida». Noté con claridad lo mucho que la había ofendido.

—¿Y cuánto más tengo que adelgazar, según tú? —exclamó con tal vehemencia que hasta yo me hundí más en mi asiento.

Mi padre se quedó callado.

—¡Venga, dime! —insistió mi madre. Como no recibió respuesta, también ella se parapetó tras un silencio furioso—. De todas formas, nunca será suficiente. ¿Tengo razón? —añadió después.

Nadie dijo una palabra durante el resto del largo trayecto. Yo intenté concentrarme en mis cintas de canciones. No apartaba la mirada del paisaje, pero el ambiente en el coche estaba tan tenso que me daba la sensación de que tenía que contribuir a frenar, adelantar y mover el volante. Solo una vez se ofreció mi madre, con voz apagada, a relevar a mi padre, pero él contestó que no y siguió conduciendo impasible, sin hacer ninguna parada.

Cuando por fin llegamos a un lugar llamado Bríndisi, todos estábamos cansados y empapados en sudor. Todavía era pleno día y la luz resultaba más clara y cegadora que en Alemania. Por suerte, mi madre me había comprado unas gafas de sol infantiles que me puse con orgullo.

El hotel daba directamente al paseo y se llamaba Banjo, igual que las crujientes chocolatinas que a veces me compraban en la gasolinera. Era la primera vez en mi vida que iba a dormir en un hotel, así que estaba contenta y muy emocionada. La moqueta y las cortinas eran de color albaricoque y olían un poco a humo; ni siquiera el ambientador podía ocultarlo. Tanto mi padre como mi madre querían tumbarse a descansar un rato, pero yo me puse a saltar alrededor de la gran cama de matrimonio e insistí en que quería ver el mar. Al final, mi padre cedió, así que mi madre «apretó los dientes» y preparó una bolsa con las cosas de la playa.

Cuando llegamos, nos colocamos junto a los Elsner, porque también Thekla y Moni habían querido ir directas al mar. Al principio me quedé un buen rato allí de pie, maravillada, con los pies hundidos en la arena caliente. No soplaba nada de viento y el sol estaba todavía alto en el cielo. Nunca había visto tanto azul junto: el cielo, el mar… Mi padre y Gerd le alquilaron sombrillas y tumbonas a un hombre con la piel quemada que llevaba un bañador amarillo limón y que les pidió por ellas «una fortuna», pero al fin y al cabo estábamos de vacaciones.