Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Er hat sich aufgemacht, aufgemacht auf den Jakobsweg von Pamplona nach Santiago de Compostella. Aber nicht wie andere, die nach Krankheit oder einem schweren Schicksalsschlag in Dankbarkeit aufgebrochen sind. Auch nicht wie jene, die in einer Lebenskrise stecken und Neuorientierung und Kraft auf dem Camino suchen. Nein, er ist aufgebrochen, um seinen Entschluss zu festigen, aufgebrochen um zu töten. Zu töten für all die Demütigungen, Erniedrigungen, Spötteleien, die er und seine Spiel- und Schulkameraden erfahren mussten. Sie mussten leiden, weil sie schwächer, unerfahrener, leichtgläubig und mit körperlichen Mängeln behaftet waren und sich nicht wehren konnten. Für ihn steht fest, dass er Bastian, Bast, oder Bastard, wie er zum Schluss von allen genannt wurde, seiner gerechten Strafe zuführen muss, denn er will das Ansehen und die Ehre der anderen wiederherstellen und achten. Aber er will nicht aus Rache oder Vergeltung handeln, sondern nach gewissenhafter Prüfung der damaligen Lebensumstände das Urteil bestätigen, das er schon vor Beginn der Pilgerfahrt gefällt hat. Er will sich zurückerinnern an die Zeit, als sie zusammen aufwuchsen in ihrem Heimatdorf in der Eifel. Auch sein Leben wird er reflektieren, um zu verstehen, warum Bastard sich so entwickelt hat und schuldig geworden ist. Mene, mene, tekel … gewogen und zu leicht befunden. Er wird, nein er muss vollstrecken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

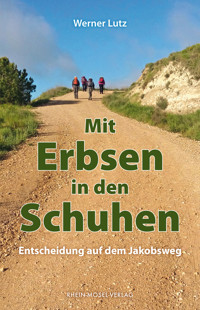

© 2023 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-937-8Lektorat: Gabriele Korn-SteinmetzKorrektorat: Melanie Oster-DaumAusstattung: Stefanie ThurTitelfoto: Werner LutzAutorenfoto: Arne Houben

Werner Lutz

Mit Erbsen in den Schuhen

Entscheidung auf dem Jakobsweg

Roman

Rhein-Mosel-Verlag

Für

meine Frau Irmgard,

für meine Kinder

Daniela, Christoph mit Katrina, Andreas mit Katharina,

sowie für meine Enkelkinder

Johanna, Philine, Konstantin und Lea

Damit ihr wisst, wie es damals war und nichts verloren geht.

Inhalt

Aufbruch

Aufgemacht

- Gertrud

- Knietschebäcker

- Ohrmeißelung

- Rud Mattes, Rud Jubbes

Viana

- Weihnachten

- Nudeln

- Dorle

- Stacheldraht

Santo Domingo de la Calzada

- Wilhelm

- Gregor

- Tanzbär

- 110 000 Volt

Burgos

- Messdiener

- Neujahrsempfang

- Bierstand

- Schwein

- Herr Klehr

- Fränz

- Heinz und sein Schlitten

- Winter

Carrión de los Condes

- Zeugnis

- Arthur

- Aschengrube

- Parkettboden

Meseta

- Militärlaster

- Der französische Karabiner

- Die amerikanische Kiste

Ponferrada

- Zipp

- Wambo

- Maihexen

Sarria

- Tante Anna

- Adelheid

- Verkehrsunfall

Castaňeda

O Pedrouzo

- Überlegungen

- Gaudetchen

Santiago

Erledigt

Aufbruch

Ich steige aus dem Taxi, greife den Rucksack aus dem geöffneten Kofferraum, zahle, gebe ein reichliches Trinkgeld und schaue mich um. Das »Gracias« des Fahrers höre ich schon nicht mehr, sehe aber den Wasserhahn an der Längsseite der schiefen Kapelle, die in einem kleinen Park, umgeben von einer kniehohen Mauer, steht. Er tropft noch immer. Wie letztes Jahr. Plötzlich schmecke ich das chlorhaltige Wasser wieder, das ich vor einem Jahr dort ausgezehrt und durstig getrunken hatte, ohne dass es mir Linderung verschuf.

Hastig greife ich in die seitliche Netztasche meines Rucksacks, nehme eine der Wasserflaschen heraus und trinke fast süchtig. Kein prickelnder Geschmack. Typisch!, denke ich bei mir, hast gestern in Pamplona stilles Wasser, nicht »aqua con gas« gekauft. Fängt ja schon gut an!

Ich werfe den Rucksack auf den Rücken, schnalle den Brustgurt fest und gehe los. In diesem Jahr ist der Rucksack leichter, wiegt keine acht Kilogramm. Nur zwei Wasserflaschen, ein halbes Baguette, Camembert, Pullover, Regenjacke, Handy, Geldbeutel und Wanderführer. Mehr nicht. Mehr braucht man für einen Tagesmarsch auch nicht.

Ich verlasse über einen leicht ansteigenden Schotterweg das Dorf Zariquiegui, schaue nochmal zurück, sehe weit hinten im Frühdunst die Kathedrale von Pamplona, die arrondierenden Industriegebiete und die in die Landschaft eingestreuten Dörfer. Ich bin allein auf dem Weg, der sich durch von Steinmauern eingerahmten Feldern den Berg hinaufschlängelt. Vorne, genau an der Wegbiegung nach rechts, an dem blühenden Ginsterstrauch, ist die Stelle. Da bist du letztes Jahr umgekehrt. Bleib ruhig, setze Fuß vor Fuß, atme ruhig durch, schau weder links noch rechts. Dein Weg führt nur nach oben.

Ich spüre, wie mein Herz sich mit einem Stechen in der linken Brust meldet, bilde mir ein, dass die Pulsfrequenz steigt. Bekomme ich etwa gleich einen leichten Schwindel? Nein, bekommst du nicht, sage ich mir. Geradeaus, los. Und du, mein Herz, hast keinen Grund, dich aufzuregen und schneller zu schlagen. Alles okay. Immer gleichmäßig weiterschlagen.

»Ihre Blutwerte sind in Ordnung und die ganze Untersuchung zeigt, dass Sie nach der OP fit sind. Fit für den Jakobsweg. Starten Sie und gehen Sie los und nehmen Sie meine Sehnsucht mit.« Das waren die Worte des Kardiologen. Er hat recht, ich fühle mich richtig fit, habe das letzte Jahr täglich meine fünf, sechs Kilometer, dann zehn und am Schluss sogar zwanzig Kilometer gemacht. Habe für die nächsten achtundzwanzig Tage trainiert. Zuerst ebene, dann bergige und als Abschluss steile Wege. Habe alle ohne Erschöpfungserscheinungen gemeistert.

Im letzten Jahr war es anders. Ich hatte mich mit Brustschmerzen den Berg nach Zariquiegui hinaufgequält, hatte mehrfach auf dem kurzen Stück gerastet, an der Kapelle das eklige Chlorwasser getrunken und war dann nach knapp einem Kilometer taumelnd mit heftigen Brustschmerzen an der Wegbiegung zu Boden gesunken. Wie lange ich dort lag, weiß ich nicht mehr, irgendwann wurde ich wach. Durch die Verschwommenheit meines Blickes erkannte ich den blühenden Ginsterstrauch, stand auf und hämmerte mir Sätze ein: »Du stirbst hier nicht, komm, du schaffst das. Geh zurück! Auf! Schritt für Schritt! Der Herrgott lässt dich nicht allein. Sprich mit deinem Herzen!« So angefeuert, schleppte ich mich zurück ins Dorf.

In der Bar neben der Kirche rief ich ein Taxi, das mich zurück nach Pamplona brachte, wo ich mein Auto auf dem Parkplatz des Hotels »Don Carlos« für die Dauer von vier Wochen abgestellt hatte. Nach einer geruhsamen Nacht im Hotel fuhr ich innerhalb von drei Tagen zurück nach Hause. Ich weiß, das war riskant. Mein Kardiologe schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich fühlte mich wohl und dann hatte ich ja noch meine mutmachende Autotherapie. Der Rest ist schnell erzählt. Zwei Stents, neue Medikamente, kein Alkohol, Bewegung, viel Sport und noch mehr Bewegung. Dann war ich wieder fit.

Und heute bin ich hier.

Mit dem Flugzeug bin ich gestern in Bilbao gelandet, habe in Pamplona übernachtet und ein Taxi bis zur Kirche in Zariquiegui genommen. Nun biege ich den Weg nach rechts ab, schaue nicht an den Wegrand, wo ich vor einem Jahr zusammengesunken war, sondern behalte konsequent den Boden vor mir im Blick. Zähle bewusst die Grasbüschel auf der ausgedörrten Wegmitte, sehe die Reifenspuren in den ausgefahrenen Gleisen, den angeschwemmten Sand in den tieferen Furchen, in dem die Fußabdrücke anderer Pilger ihre Spur hinterlassen haben. Noch einen Schritt, noch fünf, nein du machst noch zwanzig, dann hebst du den Kopf und schaust auf.

Ich atme tief durch, strecke die Arme in die Luft und rufe laut »Juchhe!« Die kritischste Stelle des Weges, nein des ganzen Pilgerweges, ist geschafft. Ich schaue nach oben und sehe vor dem blassen Himmel die aus Eisenblech gestanzten mannshohen Pilgerfiguren mit ihren Eseln auf der Höhe des Alto del Perdón.

Nach einer halben Stunde stehe ich neben den verrosteten Figuren, die sich gebeugt unter der Last ihrer Rucksäcke gegen den Wind stemmen und Kurs auf Santiago nehmen. Pilger laufen auf dem abgeflachten Gipfel umher und fotografieren, andere verzehren ihre Brote und unterhalten sich laut. Ich stehe abseits und spreche mit mir und meinem Herzen: »Gut gemacht! Gut gemacht ihr zwei!« Ich habe die erste und schwerste Strecke hinter mich gebracht. Jetzt weiß ich, ich bin bereit. Bereit zu töten.

Nun stehe ich vor dem geschlossenen Tor in der Umfassungsmauer zur Kapelle Santa Maria de Eunate. Zweimal hatte ich auf dem Weg hierher gelesen, dass dort dienstags, samstags und sonntags jeweils um 10 Uhr ein Gottesdienst stattfinde. Heute ist Dienstag. Aber das Tor zum Kirchenareal ist verschlossen und kein Mensch weit und breit zu sehen. Ich gehe um die etwa zwei Meter hohe stadtmauerähnliche Anlage herum, steige an der Hangseite der kleinen Senke nach oben und schaue in den Kirchhof, in dem der Achteckbau der Kapelle liegt. Wie die Matthiaskapelle auf dem Kobern-Gondorfer Berg an der Mosel, geht es mir durch den Kopf. In der Mitte des Baus erhebt sich der Turm mit Spitzdach und zwei freihängenden Glocken, drum herum der achteckige massige Kirchenbau, der wiederum von einer im Abstand von drei, vier Metern ebenfalls achteckigen offenen Bogenmauer umgeben ist. Um das Gebäude führt der in allen Pilgerbüchern beschriebene gepflasterte Fußpfad aus gewaschenen, hühnereigroßen Flusssteinen. Wer diesen dreimal barfuß abschreite, der fühle die Magie und Kraft dieses Ortes, heißt es. Seine innigsten Wünsche gingen in Erfüllung. Für mich eine wichtige Botschaft, ja Verheißung.

Also muss ich in den Innenhof. Über die Mauer klettern? Zu hoch! Oder gibt es Vertiefungen in der Mauer, die ein Hochklettern ermöglichen? Ich gehe um die Anlage herum und begutachte jeden Meter des Mauerwerks. Nichts! Wie kommst du in den Innenhof? Beim Rundumblick erkenne ich an der Südseite der Mauer einen Haufen grober Steinbrocken. Als ob jemand absichtlich eine Übersteigungsmöglichkeit geschaffen hätte. Ich recke und strecke mich, kralle die Finger in die Mauerfugen, ziehe mich hoch, höre ein verdächtiges Reißen am rechten Knie und bin auf der etwa einen halben Meter breiten Mauerkrone. Ein Blick auf meine Hose sagt mir, dass heute Abend das Nähzeug zum Einsatz kommen wird, um den Riss in der Hose über dem Knie zu vernähen.

Das Niveau des Innenhofes liegt höher als das äußere Kirchenumfeld. Ein Sprung bringt mich auf den Rasen des etwa zwei Meter tiefer liegenden Hofes.

Ich ziehe die Schuhe aus und beginne langsam den Steinpfad um die Kapelle zu gehen. Ein spezieller Barfußpfad! Bedächtig schreite ich voran und spüre jeden Schritt unter meinen Fußsohlen. Fußsohlenreflex, denke ich bei mir und nehme wahr, wie sich ein stetiger Muskelreiz am Bein entlang hochzieht und schließlich über Becken und Wirbelsäule im Hirn landet. Ein Pfad mit der besten Therapie für Kopfschmerzen und Migräne. Aber ich brauche keine Kopfschmerz- und Migränetherapie, denn diese Leiden kenn ich nicht. Gott sei Dank! Noch nie hatte ich Kopfschmerzen, selbst nicht nach dem größten Besäufnis. Wann war das eigentlich? Ach ja, auf der Weinprobe in Mesenich nach dem Abitur. An was ich in so einem Moment denke! Weg damit! Meine Therapie ist die Konzentration auf das Wesentliche, ist das Bewusstsein schärfen für meine Vergeltung. Und das tue ich mit jedem Schritt.

Viele Menschen gehen jährlich den Jakobsweg. Tausende, nein Zehn- und Hunderttausende sind es, die sich auf steinigen, schlammigen, felsigen, sumpfigen, staubigen, steilen, schmalen und abschüssigen Wegen nach Santiago de Compostela aufmachen. Sie quälen sich auf Straßen, die sich in der vor Hitze flimmernden Unendlichkeit des Horizontes verlieren, auf Pfaden, die sich den Berg hinauf in engen Serpentinen winden und in gefährlichem Geröll ins Tal führen. Sie laufen durch Regen, Schnee und pralle Sonne. Egal, ihr Kompass zeigt kontinuierlich nach Santiago.

Was die Pilger schon seit Jahrhunderten bewegt, sind die gleichen Gründe wie heutzutage. Der eine geht den Weg aus Dankbarkeit, weil er selbst oder ein ihm nahestehender Mensch aus tiefer Not gerettet wurde, weil er eine tödliche Krankheit überstanden hat. Um Gott zu danken.

Andere, weil sie Buße für ein Verbrechen, eine schwere Sünde oder irgendeine Schandtat tun wollen. Wieder andere, um sich in einer Lebenskrise selbst zu finden, weil ein neuer Lebensabschnitt beginnt – nicht zu vergessen diejenigen, weil es Mode und nach Hape Kerkelings Buchveröffentlichung »Ich bin dann mal weg« populär geworden ist.

Aber es gibt auch solche, die in Hoffnung aufgebrochen sind, dass sich die Zukunft für sie zum Besseren wende, dass sie vielleicht eine Operation gut überstehen, eine belastende Lebenssituation sich ändere, kurz, dass ihr Leben besser und vielleicht auch sinnvoller werde.

Und warum gehe ich?

Keiner dieser Gründe trifft auf mich zu, denn ich gehe den Weg, weil ich für eine Tat, die ich nach dieser Pilgertour tun muss, im Vorfeld um Vergebung erbitte. Nein! Vergebung ist nicht das richtige Wort. Denn diese Tat muss getan werden. Es ist meine Pflicht.

Absolution? Freisprechen von aller Schuld? Passt auch nicht. Wenn man seine Pflicht erfüllt, kann man nicht von Schuld sprechen. Vielleicht kann ich es mit Legitimation beschreiben. Die Legitimation, einen Menschen zu töten. Ihn zu töten, weil er es verdient hat. Ja ich habe die Legitimation!

Weil du schuldig bist.

Nie in meinem Leben hätte ich gedacht, solch eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja, müssen! Erst im Laufe der letzten Jahre gingen mir die Augen auf, wie du dich auf Kosten anderer lustig gemacht hast, sie der Lächerlichkeit preis gabst. Du hast nie ein schweres Verbrechen begangen, oh nein, dafür warst du zu clever. Nein, clever, das ist der falsche Begriff. Zu durchtrieben warst du. Weil niemand das, was du getan hast, als wirkliche Straftaten bezeichnen würde.

Wenn man dich dessen bezichtigte, dann hast du immer geleugnet.

Heute gibt es für dein Verhalten Begriffe wie »Mobben« oder »Stalken«. Egal, wie man es nennen mag, es ist die Summe deiner Taten, die die Waagschale nach unten sinken lassen.

Immer erfasste mich eine innere Unruhe, wenn ich an dich dachte. An die Gemeinheiten, den Hohn, die lästernden Bemerkungen über die von dir Geschädigten. Da muss doch jemand …

Die Entscheidung fiel schließlich beim Neujahrsempfang, als wir uns nach vielen Jahren wiedersahen.

»Mene, mene, tekel, upharsim«, so heißt es in der Bibel. Gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. »Gewogen und zu leicht befunden.«

Wenn jemand in einem Raubmord einen anderen Menschen umbringt, dann explodiert seine Gewalttätigkeit, Menschenverachtung und seine Bosheit in dieser einen Tat. Er wird dafür verurteilt. Wenn aber jemand über Jahre hinweg seine Mitmenschen schlecht macht, die Leicht- und Gutgläubigkeit anderer schamlos zu seinem Vorteil ausnutzt, und wenn ihm diese Menschen nichts mehr nützen, er sie eiskalt abserviert, sie links liegen lässt, sie fertigmacht, verspottet oder sie dem Spott anderer aussetzt, sie wegen eines körperlichen oder geistigen Mangels verachtet und demütigt, dann summieren sich diese kleinen »Tatbestände«, um es einmal neutral zu sagen, zu einem enormen Schuldenberg.

Den Begriff kennst du bestimmt aus deiner Bankertätigkeit.

Du bist doch so spitzfindig. Ist der Mann, der seine Frau schlägt, schlechter und böser als der, der seine Frau verachtet und ein ganzes Jahr lang kein Wort mit ihr spricht? Beide sind Sadisten und schuldig zu sprechen. Nur der eine »macht sich die Hand schmutzig«, den anderen aber betrachtet man als ehrenwerten Ehemann. Du gehörst zu der zweiten Kategorie. Weil du gewieft bist. Oder dich zumindest für einen ganz Schlauen hältst. Das ist die viel gefährlichere Kategorie, weil sie so schlecht zu durchschauen und zu fassen ist.

Immer wieder hast du es verstanden, dich aus der Verantwortung zu ziehen, hast geschickt Argumente für deine Entlastung gefunden, hast andere für dich den Kopf hinhalten lassen und sie zum Schluss auch noch verhöhnt. Umgeben hast du dich mit dummen, einfältigen Jasagern – meistens waren es jüngere – die keinen Arsch in der Hose hatten, dir zu widersprechen. Sie haben, wie du, sich auf die Schenkel geklatscht, wenn euer Opfer eine Bauchlandung gemacht hat. Auch hast du verstanden, dich in der Gruppe als harmlosen Mitläufer zu tarnen. Das konntest du gut, sehr gut sogar.

War doch nur Spaß! Man darf doch wohl noch einen Witz machen. Machen andere doch auch! Ist doch nicht so schlimm.

Ich kann dieses Wort »doch«, mit dem du alles verharmlosen willst, einfach nicht mehr hören. Es ist schlimm. Es ist sogar sehr schlimm.

Du hast eine Spur von Leid und Schmerzen hinterlassen. Ich denke an Gertrud, deine Mitschülerin, ich trauere um Gaudetchen, sehe den von dir als Trottel verachteten Arthur mit blutigem Gesicht, den einfältigen Manni, den Tränen und Rotz weinenden Willi, und sehe auch mich, die »daaf Noss« und das »Schiefgesicht« so wie all die anderen, denen du auf diese Weise begegnet bist und die unter dir gelitten haben.

Du wurdest gewogen und zu leicht befunden. Ich fühle mich verantwortlich für die vielen verletzten und auch gebrochenen Seelen und geschundenen Menschen. Du wirst das abwiegeln wie alles, was nach Schuld aussieht. Aber damit ist jetzt Schluss.

Ich kann und werde auch nicht solche Entschuldigungen gelten lassen wie: »Der hatte es schwer, sein Vater ist im Krieg geblieben«, »Er wurde in keinem Verein geduldet«, »Er war Außenseiter, weil er intelligenter als die dumme Dorfjugend war.« Du allein bist für deine Taten verantwortlich, und ich werde dich zur Verantwortung ziehen.

Du fragst dich vielleicht, warum gerade ich?

Es ist einfacher als du denkst: Weil ich der Letzte bin, der übrig gebliebenen ist. Ich bin es allen anderen schuldig, denen du so viel Leid angetan hast. Darum werde ich dich töten. Und zum Schluss sehe ich deine Mutter, die auch dann noch einfältig in blinder Leichtgläubigkeit zu dir stand, als du sie eiskalt abserviert, ja geradezu entsorgt hast. Dabei hätte gerade sie es wissen müssen. Sie kannte dich am besten. Aber du hast sie – wie alle anderen – eingewickelt und betrogen. So dumm kann man wirklich nicht sein! Sie hat dich bei all deinen Schandtaten gedeckt, hat gejammert, wie schwer sie es hätte, hat gedroht und sogar zweimal einen Rechtsanwalt eingeschaltet, um dich von jeder Schuld freizusprechen. Du solltest für alle der Musterknabe sein, der du in ihren Augen warst.

Aber wie hast du sie behandelt?

Weißt du noch, als du nach deiner dubiosen Bankerlaufbahn wieder bei uns im Dorf aufgetaucht bist? Hast in deinem Elternhaus eine Immobilienfirma aufgemacht. Aber wie bist du mit deiner Mutter verfahren? In den Hochkeller eures Hauses hast du sie verfrachtetet. Mit Zugang durch eine Tür im Garagentor. Der Blick aus dem Kellerfenster ließ sie nur die Beine der vorbeigehenden Personen sehen.

Schöner Musterknabe!

Aufgemacht

Nun habe ich mich aufgemacht, noch einmal den Jakobsweg zu gehen. Aufgemacht, auch, um mir all die Begebenheiten, Erlebnisse und Geschehnisse wieder in Erinnerung zu rufen, die mich veranlasst haben, eine so wichtige Entscheidung zu treffen. In Ruhe über all das nachzudenken.

Menschen, die meinen Lebensweg begleiteten, tauchen vor meinem inneren Auge auf, ich sehe ihre Gesichter und glaube ihre Stimmen zu hören. Empfinde noch einmal mit, wie sie sich freuten und lachten, und spüre gleichzeitig einen dumpfen Knoten im Bauch, wenn ich die Angst, die Demütigung und die Hoffnungslosigkeit in ihren Augen sehe.

Ich erinnere mich an Orte, die ich nie mehr in meinem Leben besucht habe. Sie schälen sich aus dem Nebel der Vergangenheit und nehmen Konturen an mit Farben und Gerüchen. Ja, oftmals sind es die Gerüche, die mich an Vergangenes erinnern. Der Teergeruch der Straße von Cochem an einem heißen Sommertag, der Duft von gepflügten Feldern, frischem Heu und gedroschenem Stroh. Und natürlich der Geruch von Sauerteig und frischem Brot aus Vaters Ofen. Ja, ich kann noch Weißbrot vom Roggenbrot durch den jeweils charakteristischen Geruch unterscheiden und die leichte Süße eines Streuselkuchens von dem fruchtigen Obstgeruch eines Apfelkuchens.

Ich sehe die Farben der Orte, so die hundertfachen Nuancen des Grüns je nach Jahreszeit bei Roggen-, Gersten-, Weizen- und Haferfeldern, ich sehe die Wiesen im zarten Grün des Frühlings, sehe das Gelb des Grases im Sommer und den satten, grünbraunen Bewuchs im Herbst und Winter. Lehmige, steinige Erde an den Gleisen der eingefahrenen Ackerwege springen mir ins Auge. Ich erinnere mich, wie wir im grauen Matsch des Dorfbaches spielten und sehe die blauen Flecken an meinen Oberarmen und Beinen.

Aber das sind nur die Hintergründe, das Panorama aus Gerüchen, Farben und Stimmen. Sie bilden den Rahmen all der Geschehnisse und Ereignisse. Aber sie gehören dazu, um zu verstehen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Eine Entscheidung, die dich betrifft. Eine folgenschwere Entscheidung.

Denn ich werde dich töten.

Diese Zeilen wirst du nie lesen. Dazu sind sie nicht da. Sie sind für mich. Sie sollen meine Rechtfertigung enthalten. Dennoch soll das keine Anklageschrift sein, in der all deine Missetaten aufgelistet werden.

Das wäre zu einseitig, nein, indem ich von wichtigen Episoden aus dem Leben in unserem Dorf in jener Zeit berichte, hoffe ich, ein annähernd umfassendes Bild zu beschreiben, das nicht chronologisch im zeitlichen Sinne sein wird. Aber es wird unweigerlich die Zusammenhänge aufdecken.

Begegnungen, Erlebnisse, Orte und Personen auf dem Camino werden mich an die Geschehnisse jener Zeit erinnern und die Vergangenheit wieder in den Vordergrund treten lassen mit allem, was uns geprägt hat und was uns wichtig war.

Ich will mir nicht vorwerfen, leichtsinnig, oberflächlich und nicht gründlich abgewogen und recherchiert zu haben. Vielmehr will ich vor mir selbst sagen können, dass mein Entschluss, schon ehe ich jetzt genau alles aufschreibe, richtig und begründet ist. Sich später vorwerfen zu müssen, die Tatsachen so dargestellt zu haben, dass sie meine Entscheidung rechtfertigen, wäre ein vernichtendes Urteil für mich als Ankläger und Vollstrecker. Nein!

Ich frage mich oft, warum du so geworden bist, was dich veranlasst hat, so aus der Normalität eines Kindes und später eines Erwachsenen auszuscheren. Du hast doch genauso wie ich und all die anderen – älter oder jünger als du – die gleichen Dinge erlebt, hast dieselbe Volksschule besucht – okay, später warst du – wie ich – auf dem Gymnasium. Aber du bist mit uns im Dorf aufgewachsen, hast die gleichen Menschen gekannt, die dörflichen Strukturen erfahren, hattest Zugang zu allen Vereinen, kanntest alle Menschen im Dorf. Gut, du warst vielleicht dadurch anders, dass du ohne Vater aufgewachsen bist. Aber nicht nur du hast den Vater im Krieg verloren. Denk an Paul, Franz und Hedwig. Auch die waren Halbwaisen. Oder erinnere dich an Hannelore und Brigitte, die bei ihren Tanten aufwuchsen, weil sie beide Elternteile verloren haben. Aus ihnen allen sind anständige, rechtschaffene Menschen geworden.

Warum nur bist du so gemein geworden? Sag nicht, wir hätten dich ausgeschlossen. Im Gegenteil, du warst überall – vielleicht nicht überall – aber in vielen Dingen besser als wir, was uns irgendwie Bewunderung abverlangte. Aber du hast es uns allzu deutlich merken lassen, wie überlegen du dich fühlst. Dein Hohn, deine Arroganz und Überheblichkeit waren verletzend und demütigend.

Warum hast du immer – ja, ich sage ausdrücklich immer – eine beleidigende Bemerkung gemacht, wenn einer von uns Pech hatte? Eine schlechte Note mit nach Hause brachte, sich beim Sport oder Spiel verletzte, aus irgendeinem Grunde von Lehrern, Eltern oder dem Pastor bestraft worden war. Du hast dich stets über die Schwächen anderer lustig gemacht.

Klar, wer konnte so gut Fußballspielen wie du, wer brachte bessere Noten nach Hause, wer hatte mehr Taschengeld als du? Und für wen schwärmten die Mädchen – allerdings nur anfangs – mehr als für dich?

Du hast die Schwachen als »Delbes«, »daaf Noss«, »Schiefgesicht« und als »Brandblase« bezeichnet, hast sie »Trottel«, »Doofe«, »Schlafmütze« und »Bekloppte« genannt. Ja, du warst gut im Erfinden von Spottnamen. Dabei meine ich nicht die harmlosen Spötteleien, sondern hauptsächlich die verletzenden, tiefgehenden. Du hast über uns alle gelästert, uns öffentlich bloßgestellt und dann hämisch gelacht. Wurdest du zur Rede gestellt, dann kam jedesmal die Bemerkung: »Man darf doch mal ein Späßchen machen.«

Ich sage dir hier und heute: Der Spaß ist aus! Du wurdest gewogen und zu leicht befunden.

Gertrud

Ich weiß es noch wie heute, damals war ich zwölf und in der Quarta.

Es war ein heißer Sommertag in den Ferien. Wir hatten uns auf dem Sportplatz getroffen, um für die Dorfolympiade zu trainieren. Die Dorfolympiade war von der damals schon in Auflösung befindlichen Pfadfindergruppe für den nächsten Sonntag angekündigt worden. Es sollte im traditionellen Dreikampf entschieden werden. Weitsprung, Weitwurf, Einhundertmeterlauf. Zusätzliche Disziplinen waren Pflastersteinstoßen, Staffellauf auf der Teerstraße entlang des Fichtenwaldes nach Cochem sowie Speerwerfen mit einem Haselnussstab. Als Preise gab es kleine Milkaschokoladen von Pastor Graf und dazu selbstgebastelte Medaillen. Die damals neu aufgekommenen Kronenverschlüsse von Bierflaschen waren gefärbt und im Laufe der Woche in Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen verwandelt worden.

Meine Freunde Klaus, Paul, Heinz sowie Hans Peter und ich hatten Weitsprung geübt und lagen nun träge auf der südlichen Böschung des Sportplatzes, oder wie wir sagten, auf dem »Remmel«, in der Sonne. Diese 1,50 Meter hohe Böschung war bei Fußballspielen der beste Zuschauerplatz und bestand aus Bretzgestein, das mit verstreut wachsendem Heidekraut und Waldbeersträuchern, die nie eine Frucht trugen, bewachsen war. Mit unseren Ergebnissen war keiner zufrieden. »Es war zu heiß heute, um zu springen«, meinte Hans Peter, als wir hinter den Bäumen ein Martinshorn hörten. Die Bäume gehörten zu einem etwa zweihundert Meter tiefen Waldstück der Gemarkung Brauheck, wo seit diesem Frühjahr Raupen und Bagger Erdarbeiten durchführten für die neu entstehende Bundeswehrsiedlung. Mitten durch das Waldstück führte die geschotterte Straße nach Dohr.

»Da ist was passiert«, sagte Heinz, der sich aufgerichtet hatte. »Das Auto bleibt stehen, das fährt nicht weiter. Kommt, wir schauen uns das an!«

Quer durch den Wald liefen wir in Richtung des Blaulichtes, das für mich Schrecken verbreitend lautlos, aber unerbittlich blinkte. Durch das Unterholz erreichten wir schnell die querverlaufende Straße nach Dohr und standen unmittelbar vor dem grünen Polizei-VW-Käfer, der mit geöffneter Seitentür unablässig blinkte.

»Wo sind die Polizisten denn?«, entfuhr es mir, als Hans Peter auch schon zwischen den halbhohen Buchenstämmen auf der gegenüberliegenden Seite etwas erkannt zu haben schien.

»Da vorne sind sie!«

Was er mit da vorne bezeichnete, kannte ich, denn es war eine kleine Waldlichtung, auf der wir und andere Jugendliche schon öfter gezeltet hatten. Wir sahen zwei Polizisten, die auf der Waldlichtung wie erstarrt standen und auf den Boden blickten. Was dort lag, konnten wir nicht erkennen. Wie auf Kommando liefen wir durch die junge Buchenschonung bis zum Rande der Lichtung.

Als Erstes fielen mir zwei Füße voller Schmutz auf, irgendwie verkrampft, unnatürlich. Der linke Fuß trug keine Socke. Fast im rechten Winkel daneben lag eine Hand, die sich in das Gras der Waldlichtung gewühlt hatte. Dann sah ich einen Körper mit einem nach allen Seiten aufgewirbelten braunen Haarschopf. Kastanienbraun. Der Pullover der Person war hochgerutscht und zeigte einen nackten Rücken. Ein Gesicht war nicht zu sehen, eher zu erahnen, denn es schien sich in das Gras der Wiese gegraben zu haben. Es war eine Leiche. Eine Mädchenleiche. Erkennbar an dem hochgerutschten karierten Rock.

Mein Gott! Mir stockte der Atem und ich ertappte mich dabei, wie ich die Hände vors Gesicht schlug. Wie, um die grausige Realität nicht sehen zu wollen.

»Weg mit euch! Weg! Weg! Weg hier! Ihr verdammten Pänz!« Die hysterische Stimme des einen Polizeibeamten, der Hans Peter heftig am Arm schüttelte, drang an mein Ohr: »Ihr habt hier nichts verloren. Wenn ihr nicht sofort verschwindet, werdet ihr verhaftet.«

Wir begannen zu rennen. Nicht aus Angst, verhaftet zu werden, sondern, um diesem Ort des Schreckens so schnell wie möglich zu entkommen. Im Weglaufen wand ich nochmal den Kopf, und bemerkte einen zweiten Körper. Abrupt blieb ich stehen. Auch dann noch, als der andere Polizeibeamte auf mich zukam und mich wild gestikulierend wegjagen wollte. Vielleicht sagte er auch etwas – jedenfalls verstand ich ihn nicht, denn ich starrte wie gebannt auf den zweiten mit einer Jeans bekleideten leblosen Mädchenkörper. Er lag nicht ausgestreckt auf der Wiese. Nein. Er hockte. Ja, er hockte mit angezogenen Beinen auf den Knien. Die beiden Hände in das Gras gekrallt, den Kopf auf den Boden gestützt. So als wolle er Kraft sammeln, um aufzustehen.

Ich weiß nicht mehr genau, was dann geschah. Ich hörte mich nur schreien. Laut, schrill, verzweifelt, entsetzt. Mir kam das Gesichtsprofil mit der kleinen Stupsnase vage bekannt vor. Bis zu diesem Moment ein Alltagsgesicht. Jetzt sah es schön und wunderbar aus. Auf einmal kippte ihr Körper zur Seite. Durch mein Schreien? – Und dann konnte ich ihr Gesicht klar und deutlich erkennen.

Mein Gott! Ich erwachte aus meiner Starre und begann zu rennen. Zuerst schreiend, dann weinend. Äste schlugen mir ins Gesicht. Ich stolperte, fing mich wieder. Atemlos kam ich auf dem Sportplatz zum Stehen. Nach vorne gebeugt stützte ich die Hände auf die Knie und rang nach Atem. Ich spürte, wie mir Tränen über das Gesicht rannen und wie mir Rotz aus der Nase triefte. Ich schämte mich nicht vor meinen Freunden, die sprachlos neben mir standen. Schüttelte wie benommen den Kopf, wie um das schreckliche Bild aus meinem Gedächtnis zu verbannen. Aber ich wusste jetzt schon, dass sich dieses Bild in mein Hirn eingebrannt hatte, nie mehr verschwinden würde und mich manche Nacht um den Schlaf brächte. Wortlos gingen wir nach Hause.

Es war erst vor vierzehn Tagen gewesen, als dieses Gesicht mir freundlich eine Haustür im Ortsteil Cochem/Sehl geöffnet hatte. Jeden zweiten Donnerstag klingelte ich bei Familie F, um ein Kastenbrot abzugeben. Immer gab es für mich einen Groschen Trinkgeld. Als das Brot noch 1,40 DM kostete, war der Groschen fast selbstverständlich. Als der Preis auf 1,50 DM stieg, glaubte ich nicht mehr an den zusätzlichen Groschen, denn der runde Preis war überschritten. Ich hatte mich getäuscht: es gab zu den beiden silbernen Münzen von 1,50 DM auch dann noch den grünlich glänzenden Groschen. Ich freute mich immer auf jeden zweiten Donnerstag. So auch vor zwei Wochen. Gertrud, eine der beiden Töchter, die ich vom Gymnasium her kannte – sie in der Untersekunda, ich in der Quarta – hatte mir das Brot abgenommen, 1,60 DM bezahlt und mich mit den Worten »Bis morgen in der Penne« verabschiedet.

Als ich vorgestern an der Tür klingelte, öffnete niemand, obwohl aus der Wohnung Stimmen drangen. Laute Stimmen. Eine dunkle Männerstimme und eine sich überschlagende Mädchenstimme. Dazwischen, wie mir schien, mehrmals ein Schluchzen. Ein zweites Mal zu klingeln, traute ich mich nicht. Ich wollte nicht in einen Familienstreit – so hörte es sich an –platzen. Außerdem fühle ich mich immer unwohl, wenn ich Streit bei anderen Menschen beobachte. Als ich mich umdrehte und die erste Treppenstufe abwärts nahm, hörte ich laut eine Männerstimme brüllen: »Schande. Du hast Schande über uns gebracht!«

Oh weh, dachte ich bei mir, da ist dicke Luft. Zoff! Und wenn der Vater, denn dessen Stimme musste es gewesen sein, »Schande!« rief, dann bedeutete das, dass die Familienordnung ins Wanken geraten war. Ich war bedrückt. Da war der Verlust des Groschens leicht zu verkraften.

War dieser Familienkrach der Auslöser für unser grausiges Erlebnis heute Nachmittag gewesen? Mein Gott! Mein Gott! Ich wälzte mich in meinem Bett und konnte und konnte nicht schlafen.

Ja, die Ursache war der Krach gewesen. Aber das erfuhr ich erst am nächsten Morgen bruchstückhaft auf dem Pausenhof, und am Nachmittag detailgetreu von Hans Peter beim Fußballtraining.

»Gertrud ist von Bast dick gemacht worden.«

Ich schaute den Freund fragend an. Nicht wegen Bast, der aus unserem Dorf war und die Untersekunda besuchte und mir mehr als unsympathisch war, weil ich seinen fiesen Charakter schon in der Volksschule zu Genüge kennengelernt hatte. Ich verstand den Ausdruck »dick gemacht« nicht. Ich musste wohl blöd dreingeschaut haben, denn Hans Peter lachte mitleidvoll und setzte belehrend dazu: »Sie war schwanger vom Bast.« Und ehe ich mich besonnen hatte – ich hätte mir die Reaktion eigentlich denken können – fragte ich: »Wieso dick gemacht?«

War das ein fieses Lachen! Die anderen Jungs, die um uns herumstanden, lachten ebenfalls. Anscheinend war ich wieder der Einfältige und Ahnungslose. Klar wusste ich, dass schwangere Frauen einen dicken Bauch haben, weil sie ihr Kind austragen. Aber ich wollte eigentlich mehr erfahren als nur diesen Ausdruck. Hans Peter klärte mich süffisant lächelnd auf: »Wenn Frauleut Kinder kriegen, dann hat einer die dick gemacht. Weiß so etwas unser Knietschebäcker nicht?«

Du Blödmann, dachte ich bei mir und schoss ihm den Fußball mitten ins Gesicht. So spricht man nicht mit seinem besten Freund, drehte mich um und lief los. Gut, man schießt seinem besten Freund auch nicht ins Gesicht. Aber nach unserem gestrigen Erlebnis, das uns alle erschüttert hatte, müsste man eigentlich …

Egal! Er hat den Schuss verdient! Was Hans Peter hinter mir herrief, konnte ich nicht verstehen. Ich registrierte nur aus den Augenwinkeln, dass er mit ausgestreckter Hand auf mich wies und zu den anderen Mitspielern etwas sagte, woraufhin alle laut lachten.

Es war mir egal, dass die anderen über meine Blödheit, Unwissenheit oder Einfältigkeit lachten. Beim nächsten Fußballspiel wollte ich es ihnen zeigen, was der einfältige Knietschebäcker konnte. Nein, besser wäre, überhaupt nicht anzutreten. Mal sehen, was sie dann ohne Mittelstürmer machen würden. Aber das war auch keine gute Idee, denn dann wäre ich vom Trainer direkt ausgeschlossen worden. Der konnte keine Zicken vertragen. Und dann wiederum wäre Mutter sauer gewesen, denn sie hatte erst letzte Woche auf ein Unterhemd von mir eine blaue Neun aufgenäht. Wir hatten ja kein Trikot, zu teuer für den Verein und für uns jugendliche Spieler sowieso.

Am nächsten Tag drehte sich das Pausengespräch nur um den Tod der beiden Mädchen Gertrud und deren Freundin Barbara. Beide hatten E 605 geschluckt und waren daran gestorben.

E 605.

Ein Buchstabe, drei Ziffern. Ein Code? Ein Autokennzeichen? Eine Artikelnummer? Nein. Ein tödliches Gift. Ein mörderisches Gift.

E 605 war ist ein Pestizid und Fungizid, oder ein Herbizid? Es wurde in den 50er Jahren in allen Weinbergen der Mosel gespritzt. Jeder Winzer konnte es bei Raiffeisenkassen in jedem Ort kaufen. Es wurde mit Wasser gemischt und dann per Handspritze im Wingert ausgebracht.

Ich wiederhole nicht die ein oder andere Schilderung über Todeskampf und Krämpfe, die manche Experten auf dem Schulhof sachkundig und wichtigtuerisch von sich gaben. Ich brauchte keine theoretische Abhandlung, ich hatte die Leichen gesehen.

Das Gymnasium war geschockt, und zwar so geschockt, dass kein Lehrer – ja: keiner der Lehrer – das Gespräch in der Klasse auf dieses Thema brachte. Als die Schülersprecherin eine Trauerminute anregte, wurde die aus »organisatorischen Gründen« abgesagt. Man hatte den Eindruck, als wäre es eine Schande, solch ein Tabuthema wie Selbstmord anzusprechen. Selbst Kaplan Schneider, den Manfred fragte, ob Selbstmord eine Sünde, vielmehr eine Todsünde sei, wand sich um eine Aussprache. Heute muss ich ihm zugutehalten, dass er nicht mit dem Katechismus geantwortet hatte, denn der sprach eindeutig von einer Todsünde. Kaplan Schneider redete vielmehr von Zweifeln, Ausweglosigkeit, Verlassenheit und Einsamkeit, die solch ein Mensch durchlitten haben musste.

Dass Gertrud schwanger war, wurde noch geheimnisvoller behandelt. Entrüstung und frommes Getue einerseits, aber auch abfällige Bemerkungen wie »die war schon immer flott«, »die, die hat sich mit jedem rumgetrieben, das war keine Saubere« machten die Runde. Aber was war mit dem Vater des Kindes? Kein Wort von dessen Schuld. Der war doch auch kein Sauberer. Ich beobachtete Bast, dem man unter der Hand die Vaterschaft zuschrieb. Er gab sich entrüstet. Das sei Verleumdung und rufschädigend, tönte er lautstark.

»Ich und Gertrud? Seid ihr verrückt? Seht euch bloß vor mit solch einer Behauptung. Die hatte doch jeden, hab das früh genug gemerkt. Die war mir zu flott. Und außerdem: für wen haltet ihr mich eigentlich? Ich habe noch Anstand und Würde.«

Nein, hatte er nicht, auch wenn er dies immer wieder betonte. Eigentlich zu oft, auch dann, wenn das Gespräch sich nicht mit diesem Thema befasste. Und erst seine Mutter. Wie die sich aufführte! Sie drohte mit Verleumdungsklage. Also schwieg jeder, aber eigentlich stand die Vaterschaft fest.

Gertruds beste Freundin, Lilli, die ab diesem Vorfall ein gebrochener Mensch war, sagte ihm mutig ins Gesicht: »Du hast sie geschwängert, du elender Bastard und Feigling.«

Und Bast erwiderte kein Wort.

Für Gertrud war der Selbstmord der Ausweg aus der Schande gewesen, soviel konnte ich nachvollziehen. Aber was war mit ihrer Freundin? Hier herrschte großes Rätselraten. War sie aus echter Freundschaft mit Gertrud diesen Weg gegangen? Uns fiel keine andere Erklärung ein. Darüber schüttele ich noch heute den Kopf.

Ja, zu dieser Zeit wurde es als eine Schande angesehen, wenn ein unverheiratetes Mädchen schwanger wurde. Ein außerehelich geborenes Kind bedeutete gesellschaftliche Demütigung der Familie der jungen Mutter. Die Familie des Vaters bekam nicht so sehr die gesellschaftliche Ächtung zu spüren. War der Erzeuger bekannt, wurde auf einer Hochzeit bestanden. Die beiden »Missetäter« mussten heiraten. Nicht in der Pfarrkirche in Faid, – aber das war in allen Dörfern so – sondern in Martental, in der Kirche der Büßer. Die Braut durfte zwar ein weißes Kleid tragen aber keinen weißen Schleier.

»Das ist doch scheinheilig«, brach es Tage später aus mir heraus, als ich morgens mit Vater an der Brötchenpresse stand. »Statt sich zu freuen, dass ein Mensch geboren wird, wird so eine junge Mutter öffentlich gedemütigt. Das soll christliche Nächstenliebe sein?«

Vater holte spürbar Luft. Mutter, die heute mithelfen musste, weil unser Geselle krank geworden war, hörte auf, die Teiglinge zu rollen.

»Soll denn Sodom und Gomorra Tür und Tor geöffnet werden? Es muss doch eine Ordnung geben! Wenn jeder seinen Trieben nachgibt, haben wir nachher nur noch uneheliche Kinder herumlaufen. Und wer erzieht die? Doch nicht die junge, unerfahrene Kindsmutter. Da ist doch keine Familie im Hintergrund.«

»Aber jetzt ist die Familie da und macht der Mutter das Leben schwer und lässt zu, dass das ganze Dorf über sie herzieht.« Ich äffte eine Tratsche mit vorwurfsvoll gehobener Stimme nach: »Die war schon immer ein bisschen flott. Wie die sich schon angezogen hat! Immer in Jeans! Keine Röcke!«

Jetzt holte ich Luft und ließ Vater, der etwas sagen wollte, gar nicht erst zu Wort kommen. »Und das Schlimmste ist, die eigene Familie kuscht vor dem Dorftratsch. Oder hat der Edgar hier oben in der Kelbergerstraße letztes Jahr zu seiner Tochter Elsbeth gestanden? Nein! Hat er nicht! Er hat sie geschlagen, hat mit ihr rumgebrüllt. Und die Mutter hat nur gejammert: ›Wie stehen wir jetzt im Dorf da? Man muss sich schämen. Ich gehe nirgends mehr wohin.‹«

»Also Johann, wie kommt der Junge nur auf solche Gedanken? Ich glaube, das Gymnasium tut dem nicht gut.« Mutter sprach voller Entrüstung.

»Nein, das Gymnasium ist genauso verlogen wie alle hier«, fiel ich Mutter ins Wort. »Eine Schweigeminute fand nicht statt, aus organisatorischen Gründen! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Elsbeth hat es richtig gemacht. Sie ist mit ihrem Mann in die Pfalz gezogen. Wollte mit ihren Eltern und Faid nichts mehr zu tun haben. Und die Eltern? Was machen die? Die lamentieren, dass sie ihr Enkelkind nicht sehen dürfen. Richtig so. Ist ja ein Kind der Sünde!«

»Diskussionsende! «, schnaubte Vater und verschwand Richtung Backofen, Mutter ging Richtung Tür zur Küche. Aha, ging es mir durch den Kopf, sie haben keine Argumente mehr.

Eigentlich hätte ich über den Verlauf des »Gespräches« zufrieden sein können. War ich aber nicht!

Es bereitete mir Unbehagen, Vater und Mutter sprachlos gemacht zu haben.

Hatte ich ihnen weh getan? War wohl nicht so gut ?

Knietschebäcker

Als schmerzhafte Erinnerung ist mir haften geblieben: Wenn Vater »Knietschebäcker« genannt wurde, tat mir dies immer weh. Bei den Erwachsenen blieb mir nichts anderes übrig, als die Faust in der Tasche zu machen. Aber gegenüber meinen Schulkameraden wurde ich immer aggressiv. Besonders dann, wenn diese zusätzlich Knetbewegungen mit den Händen machten.

An diesem Tag kam ich zu spät auf den Bolzplatz auf den Dreschplatz gelaufen, wo meine Schulkameraden warteten. Von weitem sah ich, dass sich alle zu mir umdrehten und dann plötzlich laut lachten, nachdem Bast etwas gesagt hatte.

»Ist was?«, fragte ich lauernd, weil offensichtlich war, dass sie über mich gelacht hatten. Ich ging blitzschnell in Gedanken durch, was der Grund sein könnte. Eine Blamage in der Schule? Nein. Eine einfache Lehrerfrage nicht beantwortet? Nein. Eine Ohrfeige von Gail erhalten? Nein. Mädchenhaftes Verhalten gezeigt – bei uns Jungs ein furchtbares und geächtetes Fehlverhalten. Nein. Also was?

»Hast du uns beim Teigknietschen vergessen?«, fragte Bast hämisch. Aufgebracht stürmte ich auf ihn los und schlug ihm in den Magen. Wir landeten einander prügelnd auf der Wiese und hörten nicht auf, bis wir von den anderen auseinandergezogen wurden. Das war mein Glück, denn Bast war drei Jahre älter und somit stärker als ich.

Ich hatte keine Lust mehr, mit Fußball zu spielen, da alle über mich gelacht hatten.

Auf Vater ließ ich nichts kommen. Ich bekam schließlich mit, wenn er morgens früh aufstand, er anfangs mit dem Fahrrad und später mit dem Dreirad auf die Dörfer zum Brotausfahren fuhr, abends noch spät Nudeln machte, den Ofen anheizte und oft vor Erschöpfung einfach im Sitzen einschlief.

»Ich habe es nicht schwer«, sagte er oft, wenn Mutter manchmal stöhnte. Wegen der vielen Arbeit, die fünf Kinder machten – damals war unser Jüngster, Marcus, noch nicht geboren – und wegen mir, der sich ständig »kloppte«. Ich hätte nie laut gesagt, dass meine Prügeleien oft – nicht immer – wegen der Hänselei mit dem Wort »Knietschebäcker« entstanden. Das hätte Vater wieder weh getan und Mutter in ihrer Skepsis gegen den Aufbau einer Landbäckerei weiter verunsichert.

Vater aber beseitigte alle Zweifel durch seine Zähigkeit und den unerschütterlichen Glauben an seinen Erfolg. Er galt als Fremder im Dorf, war durch den Krieg hier hängengeblieben und hatte ein damals einunddreißigjähriges Bauernmädchen ohne Ausbildung geheiratet. Er hatte lediglich seinen Meisterbrief mitgebracht und die unbändige Energie, eine eigene Bäckerei aufzubauen.

Oma, die fünf Kinder geboren hatte, bestärkte Vater immer in seinen Plänen. Als Bauersfrau mit einem beinamputierten Kriegsinvaliden aus dem ersten Weltkrieg hatte sie gelernt, zu kämpfen. Sagen wir es offen, sie musste mit einem Krüppel, der für die Landwirtschaft mit einem Kuhgespann nicht zu gebrauchen war, ihre Kinder groß ziehen.

Opa betrieb eine kleine Dorfschmiede. Vater erzählte später, dass Oma ihm damals beim Hausbau geholfen habe, Steine vom LKW abzuladen, um diese auf die Baugerüste zu schleppen. Sie hätte sich nicht abweisen lassen.

Ihr vertraute ich mich an, als es wieder zu Hause Ärger wegen einer Prügelei gegeben hatte.

»Wenn die zu dir ›Knietschebäcker‹ sagen,dann wehre dich und nenne sie ebenfalls bei den Spottnamen ihrer Familien. Alle im Dorf kennen die.«

So erfuhr ich Namen wie Dollesbauer, Suffei, Delbel, Zeggel und Flitschert. Ich hielt mich an das, was Oma mir beigebracht hatte, nämlich die verbale Attacke. Doch dadurch wurde ich zum Lästermaul, wofür ich wiederum Prügel bezog. Dabei verteidigte ich mich nur. Künftig wurde alles also nicht besser, sondern eher schlimmer.

Ohrmeißelung

Ein zweiter Spottname brachte mich in Rage.

Wie ich zu dem kam, ist eine Geschichte, die bis in meine Kleinkindheit zurückreicht.

»Das Krankenhaus hat angerufen, du sollst sofort kommen. Der Georg ist schlecht dran. Er könnte sterben.« So empfing Oma meinen Vater, der gerade mit dem Fahrrad von Dohr, wo er Nudeln ausgeliefert hatte, zurückgekommen war. Sie stand in der Tür mit meiner kleinen Schwester Maria auf dem Arm.

»Gertraud ist schon über die Lescher Linde nach Ebernach unterwegs. Sie ist vor einer halben Stunde losgelaufen.«

Vater warf sofort den Rucksack vom Rücken, drehte sich um und nahm, feste in die Pedale tretend, die Straße nach Cochem.

Der Cochemer Berg geht in Windungen bergauf. Oben führt das steilste Stück, die Kelberger und Oberbachstraße, in die Stadt hinein. Dort in der letzten Kurve unterhalb der evangelischen Kirche passierte es: Die Kette sprang ab. Vater konnte nur mit Mühe und Not bremsen und landete in dem Sandhaufen, der als Streusand für Glatteis am Straßenrand in dem hinteren Bogen der Kurve gelagert war. Natürlich hatte er kein Werkzeug dabei, um die verklemmte Kette zu lösen. Da sah er aus dem geöffneten Kellereinstieg des Winzerbetriebes Steffes, der in der Innenkurve lag, den Sohn herauskommen. Er hatte anscheinend Vaters Sturz mit angesehen. Es bedurfte nur weniger Erklärungen und schon lief der junge Mann ins Haus, kam mit einem Werkzeugkasten heraus und half Vater, das Rad wieder flott zu machen. Vater bedankte sich Tage später bei dem jungen Mann mit einem Brot. Die Familie war übrigens sein erster Brotkunde in Cochem.

Verschwitzt und mit ölverschmierten Händen kam er im Krankenhaus an und blieb zusammen mit Mutter die ganze Nacht bei mir. Ich hatte hohes Fieber. Es wurde befürchtet, dass mein Herz den Eingriff nicht überstehen könne. Tags zuvor war ich operiert worden. Die Mittelohrentzündung war nur durch eine Ohrmeißelung, also Öffnen des Schädelknochens hinter dem Ohr, zu stoppen gewesen. So konnten der Eiter und das Entzündungssekret abfließen.

»Diese Operation«, so erfuhr ich Jahrzehnte später von einem Ohrenarzt, »hat Ihnen das Leben gerettet. Die meisten sind gestorben.«

Damals im Alter von gerade mal zwei Jahren konnte ich so etwas nicht wissen, aber dass mir in der Sprechstunde leicht schwindelig wurde, weiß ich noch.

Mehr als nur schwindelig wurde mir in den Folgejahren. An die OP kann ich mich nicht erinnern, aber die vielen schlaflosen Nächte habe ich nicht vergessen. Noch heute sehe ich mich in der Schlafzimmertür meiner Eltern mit verweintem Gesicht stehen und Vater träufelt mir Tropfen ins Ohr. Manchmal schlug ich mir mit der flachen Hand an den Kopf, in der Hoffnung, der Schmerz ginge zurück. Aber er blieb. Morgens hatte das Kopfkissen gelbe Flecken, weil Sekret aus dem Ohr gelaufen war. Schlimm, und noch in der Rückerinnerung eine Tortur, die mir Schmerzen im linken Ohr verursacht, waren die Besuche bei Frau Dr. Olschar. HNO-Ärztin in der Raveneestraße in Cochem.

Wenn Ohrentropfen und auch mein Schlagen auf Stirn, Schläfe und Hinterkopf – was mir verboten war – nicht halfen, wurde das Ohr aufgestochen. Vater nahm meinen Kopf und ich spürte seinen Schraubstockgriff, der jede Bewegung verhinderte. Wie glühendes Eisen fuhr die Nadel in mein Ohr und durchstach das Trommelfell. Aber dann war es gut. Der Druck wich, und Eiter floss heraus. Oft, wenn ich nicht schlafen konnte und Vater in der Backstube hörte, schlich ich an den Arzneischrank in der Küche und verabreichte mir selbst die Tropfen.

Damit man das Loch hinter meinem Ohr nicht sehen sollte, klebte Mutter mir mit einem Streifen Hansaplast die Ohrmuschel an den Kopf, was bewirkte, dass natürlich jeder dorthin schaute und ich die ersten dummen Bemerkungen und Lästerungen wie »Hansaplastöhrchen« zu hören bekam.