8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

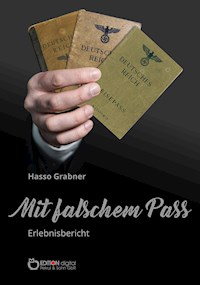

Mit falschem Pass schlägt sich ein Mann durch die Welt. Von Berlin über Tallinn nach Moskau, über Prag, Wien, Paris nach Spanien, über Frankreich, Belgien nach Holland - und endlich zurück nach Berlin. Diesen Weg ging Ewald Munschke, später Generalmajor der NVA, in den Jahren 1933 bis 1945. Sein fast abenteuerlich anmutendes Leben schildern die Autoren in diesem spannenden Erlebnisbericht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Impressum

Hasso Grabner, Heinz Mildner

Mit falschem Pass

Erlebnisbericht

ISBN 978-3-96521-415-6 (E-Book)

Umschlaggestaltung: Ernst Franta

Das Buch erschien 1959 im Deutschen Militärverlag Berlin. Neuauflage 1965 unter dem Titel „Der Weg nach Hause. Erinnerungen aus dem 2. Weltkrieg und dem antifaschistischen Widerstandskampf“. Dem E-Book liegt die Ausgabe von 1965 zugrunde.

2021 EDITION digital

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

https://www.edition-digital.de

E-Mail: [email protected]

Prolog

Ein Regiment setzte in der Nähe eines kleinen thüringischen Dorfes über einen Fluss. Panzer rollten die Böschung hinunter, Bugwellen schäumten auf, die Ketten wühlten durch den Grund, heulend stiegen die Ungetüme am jenseitigen Ufer wieder bergan.

Aus dem Dorf waren viele Neugierige gekommen, sie säumten das Wasser und sahen zu. In vielen Gesichtern standen Bedenken. Manch einer hatte diese Stahlkolosse noch in lebhafter Erinnerung – und nicht in guter.

Bei der Übung waren höhere Offiziere anwesend, die sich vom Ausbildungsstand der Truppe überzeugen wollten. Einer, der neben mir stand, kam mit einem Manne ins Gespräch. „Verstehen Sie etwas davon?“

Der Mann nickte und zeigte auf seinen Ärmel, der leer in der Tasche steckte. „Und ob“, sagte er. Es klang bitter. Bitter, wie Erinnerungen manchmal sein können.

„Waren Sie bei den Panzern?“, fragte der Offizier.

„Unfreiwillig, ja.“

„Ich verstehe“, sagte der Offizier, „Sie denken nicht mehr gern daran. Wo haben Sie denn den Arm verloren?“

„Russland“, antwortete der Mann.

Sie schwiegen. Ein neuer Panzer tauchte in schneller Fahrt ins Wasser, die Bugwelle stand vor dem Riesen, schon zog ihn der Fahrer geschickt auf das inzwischen zerfahrene Ufer.

Der Offizier nahm das Gespräch wieder auf. „Das sind nicht die gleichen Panzer.“

„Sie sind ähnlich.“

„Ja, so ist das. Panzer sehen sich ähnlich. Uniformen haben diesen oder jenen Schnitt, doch es sind Uniformen. Waffen sind Waffen.“ Der Mann nickte und sah den Offizier an, weil er jetzt nicht mehr wusste, wie der das meinte. Er unterstrich deshalb noch einmal, was jener gesagt hatte. „Waffen sind Waffen und Uniformen – Uniformen.“

„Sie haben recht, nur die Menschen darin sind andere. Auch der Zweck ist ein anderer. Das ist der Unterschied. Meinen Sie, dass diese Panzer auch einmal in fremde Länder einbrechen könnten wie der, in dem Sie gesessen haben?“ Der Mann zuckte mit den Schultern.

Es schien dem Offizier geraten, das Thema zu wechseln.

„Was sind Sie von Beruf?“

„Ich war Bauarbeiter“, antwortete der Mann und zeigte noch einmal auf seinen leeren Ärmel. „Jetzt bin ich Pförtner. Zu nichts anderem mehr zu gebrauchen.“

„Bauarbeiter!“ Der Offizier sah sich eine Weile im Gelände um. „Sehen Sie da drüben den General?“

Der Mann mit dem leeren Ärmel nickte.

„Munschke, heißt er, Ewald Munschke, Generalmajor der Nationalen Volksarmee, Beruf: Bauarbeiter. So steht es in seinen Akten, und so ist es. Ein Kollege von Ihnen, ein früherer, wenn Sie wollen, aber das ändert nichts daran. Würden Sie sein Leben kennen, wüssten Sie: Uniformen und Panzer können sich ähneln, aber die Menschen sind anders, ganz anders.“

Dem Offizier wurde etwas zugerufen. Er grüßte lächelnd und ging. Der Mann mit dem leeren Ärmel sah ihm nach, seine Stirn war vom Überlegen gefurcht.

Ich blickte zu dem General hinüber. Der Wunsch stieg in mir auf, mehr von diesem Manne zu erfahren.

Ein paar Wochen später saß ich ihm gegenüber. Er war gern bereit, mir die Geschichte seines Lebens zu schildern. Ich will versuchen, sie nachzuerzählen.

1

Ich bin mit Spreewasser getauft. Man schrieb das Jahr 1901. Ein ruhiges Jahr, wie man so sagt. Preußens Gloria stand hoch im Kurs. Nikolaus II., Zar aller Reußen, besuchte seinen „lieben Vetter“ Wilhelm II. anlässlich der großen Flottenmanöver in Kiel. England bekam einen neuen König, Amerika einen neuen Präsidenten. Das Licht der Welt, das ich erblickte, muss aus lauter Ordensgefunkel bestanden haben. Bis zu unserer Schöneberger Mietskaserne dürfte der Glanz aber kaum gedrungen sein. Arme Leute – und meine Eltern waren arme Leute – werden von Hofberichten nicht satt, ihre kleine Welt verlangte zu viel von ihnen, als dass sie sich um die große sonderlich kümmern konnten. Sie wussten auch nicht viel von den Dingen, die an sich durchaus interessant waren. Tolstois Werke begannen in deutscher Sprache zu erscheinen, die „Buddenbrooks“ müssen ein Salonereignis ersten Ranges gewesen sein, Marconi funkte zum ersten Mal über den Atlantik, Pawlow begründete seine Theorie der bedingten Reflexe experimentell, Röntgen erhielt den Nobelpreis, die United States Steel Corporation, der Welt größter Stahltrust, wurde gegründet. Auch von all diesen Ereignissen, so glaube ich, wurde in meinem Elternhaus nicht Notiz genommen, und noch viel weniger erfuhren Vater und Mutter, dass die erste Nummer der „Iskra“ erschienen war.

Vater starb sehr früh, von ihm haben weder ich noch mein Bruder Paul die geringste Erinnerung bewahren können. Auf Mutters Schultern lag die ganze Sorge für die Familie, die sie „mit Gottes Hilfe“ zu tragen bereit war. Mutter war eine gläubige Katholikin. In unserer Stube hing ein schlechter Öldruck einer „Maria mit dem blutenden Herzen“, der uns Kindern eher gruslig als erbaulich erschien, den Mutter aber sehr verehrte, hatte er doch schon Generationen lang in der dunklen schlesischen Kate gehangen, der sie entstammte. Die von Mutter so sehnlich erwartete Hilfe Gottes bestand allerdings nur in der festen Überzeugung, ihr werde in einem Leben nach dem Tode reichlich gegeben werden, was das diesseitige ihr vorenthalte. Wenn ihr Glaube sie nicht getäuscht hat, muss sie im Paradiese ein ansehnliches Guthaben vorgefunden haben, denn in diesem Leben war ihr oft das Notwendigste nicht vergönnt gewesen. Ich entsinne mich noch dunkel eines Weihnachtstages, da unsere Barschaft aus zwei Pfennigen bestand und nichts, aber auch gar nichts von all den Herrlichkeiten unseren Tisch zierte, die wir an den Tagen vorher in den Schaufenstern so ausgiebig bewundert hatten. „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ hatte sich für uns als Lüge erwiesen, wenn man von der Stulle absah, auf die uns Mutter seufzend Margarine kratzte. Noch heute habe ich das dumpfe Gefühl in meiner Brust in Erinnerung, das jenem eigenartigen Widerspruch Ausdruck verlieh, der zwischen Mutters frommem Glauben und der rauen Welt klaffte.

In der Schöneberger Volksschule war das Stelldichein der Arme-Leute-Kinder, aber Paul und ich waren selbst unter den Armen Arme. Glücklicherweise waren wir beide aus hartem Holze und stapften unverdrossen in Vaters abgeschnittenen Hosen zur Schule. Irgendwie fühlten wir uns moralisch berechtigt, dieses mehr als unkleidsame Möbel zu tragen, denn unsere Mutter – das war doch klar – konnte uns von den sechzig Mark, die sie als Friedhofsarbeiterin monatlich verdiente, keine neue Hose kaufen. Wie stellste dir det vor, Mensch?! Es war ja auch egal. „Heil Dir im Siegerkranz“ und das Einmaleins lernten wir auch ohne modischen Habitus und nicht einmal schlecht.

Als ich zwölf Jahre alt war, fühlte ich mich stark genug, Geld zu verdienen. Für einen Bierverleger fuhr ich Flaschenbier aus. Da entdeckte ich auf eigene Weise, dass Bier müde macht, selbst ohne einen Schluck getrunken zu haben. Mein Chef schien dieselbe Erfahrung gemacht zu haben; er tat selbst keinen Handgriff, sondern maulte nur den ganzen Tag in seiner Bruchbude herum. Eineinhalb Dutzend Kästen musste ich auf den zweirädrigen Wagen packen, mich selbst wie ein Pferdchen davorspannen und klirrend und klappernd durch die Straßen traben. Ich bin ein Mann von bescheidener Statur; als Zwölfjähriger muss ich ein winziges Bürschchen gewesen sein. Ich sehe mich heute noch in den Deichseln des schweren Karrens hängen, wenn es über Katzenkopfpflaster oder leicht bergauf ging. Die Seele konnte man sich aus dem Leib zerren, aber dem Dickwanst ging es nie schnell genug. Was ist das für eine Welt, in der Knabenfreuden darin bestehen, einen Rückweg zu haben, der nur leere Flaschen auf dem Wagen sieht und somit reichlich zwei Zentner Last weniger? Proletarierfreuden – ein bisschen Last weniger!

Als ich die ersten selbst verdienten drei Mark in der Hand hielt, erschien mir das Leben allerdings eine Lust. Wie ein übermütiges Fohlen sprang ich nach Hause, um sie der Mutter zu geben. Ihre harte, rissige Hand strich mir über das Haar. Ich habe in meinem ganzen Leben manche Anerkennung gefunden, aber wohl kaum eine, die mich stolzer gemacht hätte als jene karge Liebkosung.

Ein Jahr später standen wir Jungen mit glänzenden Augen auf der Straße, um den singenden, blumengeschmückten Soldaten zuzujubeln, die auszogen, siegreich Frankreich zu schlagen. Wir lernten große Worte vom deutschen Schwert und Verschen wie: Jeder Stoß ein Franzos’, jeder Schuss ein Russ’, jeder Tritt ein Brit’. Damen mit riesigen blumengezierten Hüten weinten freudig erregt, und würdige Herren wussten, unsere tapferen Feldgrauen würden spätestens zu Weihnachten als Sieger heimkehren. Alles war, wie der Berliner sagt, dufte. Der Bierverleger zog mir allerdings fünfzig Pfennige ab, weil ich doch an jenem 2. August vor lauter Begeisterung kein Flaschenbier ausgefahren hatte. Er behauptete, er sei ruiniert; gerade an diesem Tage hätte man das Zehnfache der üblichen Menge verkaufen können.

Die würdigen Herren hatten sich getäuscht, sie mussten nun ihren Weihnachtspunsch allein trinken. Den Zeitungen nach hatten wir allerdings überall mächtig gesiegt, das setzte sich 1915 fort und hörte auch in den folgenden Jahren nicht auf. Eigenartigerweise standen die Siegesberichte im umgekehrten Verhältnis zum Brot. Es kam der Winter 1917, den man den Kohlrübenwinter nannte, obwohl er besser Noch-nicht-einmal-genügend-Kohlrüben-Winter hätte heißen sollen. Aber das wäre wohl ein zu langer Name gewesen.

Vielleicht peinigt der ewige Hunger noch im Wachsen begriffene Burschen besonders stark, mich jedenfalls machte er mürbe. Als ich eines Tages in der Zeitung las: Freiwillige für den Hilfsdienst gesucht – Guter Verdienst – Gute Verpflegung rannte ich in die Bendlerstraße, um mich zu melden, von der Angst getrieben, es könnten mir andere zuvorkommen. Es waren viele gerannt – ein „schönes Bild patriotischen Eifers“. Ich hatte Glück, wurde angenommen und bekam ein Kommissbrot – man denke – ein ganzes Kommissbrot als Handgeld. Warum sich nur meine Mutter darüber nicht freute?

Kurze Zeit später fuhr Ewald Munschke, Hilfswilliger der deutschen kaiserlichen Armee, sechzehn Jahre alt, nach Kowel und wurde Fahrradmelder des Infanterieregimentes 149. So kam ich das erste Mal nach Russland. In Kowel schien zwar alles ruhig zu sein, dem Erzählen der Landser nach musste es im übrigen Russland drunter und drüber gehen. Neue Begriffe fanden Eingang in meinen Wortschatz: Revolution, Bolschewisten, Terror. Ich verstand von alledem nichts, fühlte nur, es müsse schrecklich sein. Ein Glück, dass in Deutschland so etwas nie passieren kann, dachte ich. Plötzlich wurden wir nach Belgien verlegt. Die Russen hatten Frieden mit Deutschland gemacht, hieß es, man brauche uns hier nicht mehr, sagten die einen; die Heeresleitung hat Angst, dass wir vom roten Bazillus angesteckt werden, die anderen. Wie soll sich ein Junge da zurechtfinden?

Nach einer langen Fahrt im Viehwagen wurden wir in Charleroi ausgeladen. Ich war nun schon ein halber Krieger, hatte ein Stück Welt gesehen, was mein Selbstbewusstsein festigte. Das bekam der Regimentszahlmeister zu spüren, der glaubte, mich als seinen zweiten Putzer ausnutzen zu können. Es kam zu einem Zusammenstoß, ich verließ das Regiment und ging als Zugabfertiger zur Bahnhofskommandantur nach La Louvière.

Eigenartige Dinge bekam man da zu sehen. Waggons mit Möbeln, die nach Deutschland rollten und fast immer an eine adlige Gutsverwaltung adressiert waren, Salonwagen, fast leer, während Viehwagen bis zum Bersten mit Mannschaften vollgestopft waren, und manchmal auch Wagen mit deutschen Soldaten ohne Waffen und unter strenger Bewachung schnauzbärtiger Landsturmmänner. Von Deutschen gefangene deutsche Soldaten, das wollte mir nicht in den Kopf. Leider durften selbst wir Eisenbahner mit den Männern nicht sprechen. Was mochten diese vielen Menschen verbrochen haben?

Eines Tages kam im Novembernebel des Jahres 1918 wieder ein ganzer Zug in La Louvière an. Sein Kommandant, ein Feldwebel, ersuchte uns, den Transport auf ein totes Gleis zu schieben. Es habe Zeit mit der Weiterfahrt, sagte er. Die entwaffneten Soldaten saßen in den geöffneten Waggontüren. Das war noch nie so gewesen. Die Wachmannschaften hinderten sie nicht daran, mit uns zu sprechen. Unsere Ahnungen bestätigten sich, es waren Meuterer. Lieber vor das Kriegsgericht, aber nicht mehr an die Front, sagten sie, und manche fügten hinzu, die Revolution werde schneller sein als die Herren Kriegsgerichtsräte. Da war es wieder, dieses Wort Revolution. Diesmal aber nicht im fernen Russland, diesmal im Munde deutscher Menschen. Ich war erst entsetzt, aber ein Blick auf jene Männer sagte mir, sie würden nicht Frauen und Kinder abschlachten und im Blute waten wollen, wie das die Zeitungen von den Bolschewisten berichteten. Vielleicht machten sie sich auch nur etwas vor, aus Angst vor der zu erwartenden Strafe.

Zwei, drei Tage später kam der Feldwebel im Sturmschritt über die Gleise gelaufen. Er packte mich am Arm und schrie mit rauem Atem: „Der Kaiser ist geflohen!“ Uns blieb der Mund offenstehen. Der Kaiser? Geflohen? Unmöglich! „Ja, ja, ja – getürmt – nach Holland, einfach getürmt, Seine Kaiserliche Majestät!“

Wie der Wind lief diese Nachricht die Gleise entlang; die Soldaten stürzten aus den Waggons, umarmten sich, schrien, sangen und klopften dem Feldwebel auf die Schulter. Schmunzelnd nahm der Chargierte seine Schulterstücke ab und pfefferte sie zwischen die Gleise.

Leute ohne Schulterstücke sah ich dann noch viele, manchen war ein Stück Uniform mit heraus gerissen. Diese sahen nicht so zufrieden aus wie der Feldwebel. Züge über Züge passierten die Station in östlicher Richtung. Manche Waggons trugen Inschriften: „Auf nach Berlin“ – „Es lebe die Revolution“ – „Hoch Liebknecht“. Wieder gab es neue Worte zu lernen: Soldatenrat, Volksbeauftragte, Spartakus. Jetzt hielt es mich nicht mehr länger; mich packte die Sehnsucht: Nach Hause, zu Muttern, nach meinem Berlin.

2

Die Stadt empfing ihre heimkehrenden Söhne nicht mit Girlanden. Lange Schlangen abgezehrter Frauen standen an den Lebensmittelläden, kalte Schornsteine überall. Und doch summten die Straßen wie Bienenkörbe. Menschen, Menschen, immer wieder Menschen. Lastwagen mit Soldaten und Matrosen bahnten sich mühsam den Weg durch das Gewühl, Maschinengewehre schauten drohend von den Führerhäusern herab. Hier und da schoss es. Ein Sturzregen von Gerüchten und Losungen prasselte auf die Menschen nieder. Am häufigsten hörte man: „Ruhe und Ordnung“ – „Sozialismus“ und „Spartakus will das Chaos!“

Ich wollte das Chaos nicht, also wollte ich auch die Spartakisten nicht. Ich wollte Ruhe und Ordnung und einer Arbeit nachgehen. Ich hatte Glück, die Gemüsemarkthalle suchte Kutscher. So hatte ich Arbeit und stand jeden Morgen vor Sonnenaufgang mit meinem Fahrzeug vor der Zentrale am Alex. Bald werden auch Ruhe und Ordnung einziehen, sagte ich mir.

Irgendwie schien es damit auch voranzugehen. In der zweiten Januarhälfte ließen die Schießereien in der Stadt wesentlich nach. Die Spartakusführer Liebknecht und Luxemburg waren auf der Flucht erschossen worden, so schrieb man. Es kam zu Riesendemonstrationen, aber ich hatte mit meinem Gemüsewagen zu tun und konnte nicht hingehen. Viele Freunde aus meiner Straße sagten, das sei ein gemeiner Mord gewesen, aber in den Zeitungen stand es anders. Auch als im März die Kämpfe noch einmal heftig aufflammten, berichteten die Zeitungen vom „Vorwärts“ bis zur „Tante Voß“ einmütig von den Gräueltaten der Spartakisten und davon, wie die Ordnungstruppen sich aufopfernd um den Schutz der Bürger bemühten. Man sagte, sie hätten dabei zweitausend Arbeiter ermordet. Schwarz auf weiß bekam man das nicht, die Nosketruppen hatten vorsorglich die Druckerei der „Roten Fahne“ mit Handgranaten gesprengt.

Der Widerspruch zwischen der öffentlichen Berichterstattung und den privaten Meinungen, die ich allerorten hörte, erregte schließlich doch mein Interesse, und ich begann, Anfang der Zwanzigerjahre Versammlungen zu besuchen. Antwort auf meine Fragen fand ich dort nicht, ich wurde nur verwirrter. Ganz gleich, ob es sich um einen SPD-, USPD- oder KPD-Redner handelte – mir erschienen alle Ausführungen überzeugend und beweiskräftig. Schließlich redeten sie alle vom Sozialismus; die SPD-Leute schwungvoll, die USPD-Männer hitzig; die von der KPD entschlossen. Alle waren dafür, nur bestritt es jeder dem anderen. Weiß der Teufel, wer sich da auskennen sollte. Die Kommunisten sprachen viel von Räterussland und der Weltrevolution. Weltrevolution? Du lieber Gott, wo sollte die Weltrevolution herkommen, wenn man sich schon in Schöneberg nicht einig war, dachte ich damals.

Ich wechselte die Arbeit. Auf dem Bau verdiente man mehr, wenn auch die Arbeit viel schwerer war. Unter meinen neuen Kollegen fand ich manchen guten Kerl, der sich Kommunist nannte. Ich begann mehr zu begreifen, als ich auf meinem Kutscherbock je hatte lernen können. Natürlich wurde ich Mitglied des Bauarbeiterverbandes und lernte, besonders während des Kapp-Putsches, die Kraft der organisierten Arbeiterschaft kennen. Als sich in diesen Tagen weiße Offiziere im Schöneberger Rathaus verschanzten, war ich schon einverstanden, dass man sie dort herausholte, aber – ich ging noch nicht mit.

Die Kollegen und die Freunde in der Straße ließen nicht locker im Werben. So trat ich 1923 der Kommunistischen Partei bei. Ich tat es mehr aus freundschaftlichen Gefühlen, vielleicht auch aus dem Wunsch nach gleichgesinnter Gesellschaft als aus politischer Überzeugung. Trotzdem wurde ich ein sehr aktiver junger Genosse. Man nahm mich in den damaligen Ordnerdienst der Partei auf, der in mancher Beziehung ein Vorläufer des Roten Frontkämpferbundes war. Da gab es Arbeit in Hülle und Fülle. Flugblätter verteilen, Plakate kleben, Losungen malen, Versammlungen bewachen, demonstrieren, agitieren, militärische Ausmärsche und Übungen, man hätte zwei Paar Füße und Hände gebrauchen können. In den Parteiversammlungen ging es heiß her, heftige Fraktionskämpfe tobten. Wie sollte sich ein junger Mensch, der eben erst eingetreten war, darin auskennen? Wer von den streitenden Führern hatte recht – Brandler, Ruth Fischer, Urban, Thälmann? Wenn ich ihre Parteigänger in den Versammlungen reden hörte, ging es mir wie vor Jahren in den Versammlungen der SPD, USPD und KPD – jeder hatte recht. Ich war aber älter geworden, verständiger, wusste, alle können nicht recht haben. Es machte mich missgestimmt, für mich keine Entscheidung herbeiführen zu können. Das verleidete mir die Parteiarbeit. Dazu kam, dass mit Beginn des Jahres 1924 die Hoffnung auf eine Revolution in Deutschland zu Grabe getragen werden musste – endgültig, wie es mir damals erschien. Die Parteiarbeit verwandelte sich vom Dienst an einem erwarteten bewaffneten Kampf um die Macht in ein langwieriges Ringen um die Hirne der Arbeiter. Ich hätte das damals zwar nicht so formulieren können, spürte es aber deutlich und fühlte mich einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Was hatte ich denn schon selbst im Kopf? Äußerlich war alles beim Alten geblieben: Malen, Kleben, Flugblätter verteilen, Geld sammeln; treppauf, treppab, Tag und Nacht. Tag und Nacht.

Ich war damals Hucker. Mit dreißig Steinen auf dem Kreuz, rund 225 Pfund, den ganzen Tag vier Stockwerk hohe Leitern ersteigen, im mörderischen Akkord, das verlangte den ganzen Mann, ja, fast mehr als er vermochte. Wer von einer solchen Arbeit abends nach Hause kommt, hat nur noch einen Wunsch: die bleiernen Glieder ausstrecken, nichts hören, nichts sehen, schlafen. Aber da lag dann irgendein Zettel auf dem Tisch: Heute Abend dort und dort; heute Nacht das und das! Manchmal kam auch der Genosse Orgleiter selbst, um einen gleich mitzunehmen, kaum dass man sich gewaschen, kaum dass man gegessen hatte. Davor hatte ich zuweilen direkt Angst, wenn ich nach Feierabend zerschlagen nach Hause schlich. „Der Orgleiter hat gut reden“, brummte ich in mich hinein, „er ist arbeitslos und kann anderntags bis in die Puppen schlafen, aber ich ...?“ Im Laufe der Zeit entwickelte sich in mir ein richtiger Groll gegen jenen Genossen und – gegen die ganze Parteiarbeit. Eines Tages platzte dann das überhitzte Gefäß. Der Orgleiter bestand hart auf strenger Parteidisziplin, und ich – ich warf ihm wütend das Parteibuch hin. „So einer bist du“, sagte er verbittert und wohl auch ein wenig traurig.

Als er gegangen war, erschien ich mir fürs Erste wie von einem Joch erlöst. Ich war noch nicht reif genug, um zu sehen, dass ich das Beste verloren hatte, was einer in diesem Leben besitzen kann.

Es begannen für mich „ruhige Jahre“, ausgefüllt von harter Arbeit, einem bisschen Sport, hier und da einem Kinobesuch und dem, was ein junger Mann sonst noch treiben mag. Die Partei ließ mich nie ganz aus dem Auge. Die Genossen fühlten, ich war trotz meiner verwerflichen Handlungsweise kein Abtrünniger, kein Renegat, sondern nur müde geworden und in die Irre gegangen. Sie haben mich immer wie einen sehr nahestehenden Sympathisierenden behandelt, der ich ja auch war, und mir ihre Freundschaft bewahrt. So blieb mir immer ein Guckfensterchen in das innere Leben der Straßenzelle offen, und ich nahm beobachtend teil an ihrer Entwicklung. Ich sah, wie sich die innerparteilichen Verhältnisse festigten, die Thälmannlinie siegte, ich vernahm, dass solche Schwätzer wie Scholem, der ein häufiger Gast unseres Parteilokals gewesen war, ausgeschlossen wurden, ich besuchte auch Versammlungen anlässlich solcher großer Aktionen, wie es der Kampf um die Fürstenabfindung und gegen Hermann Müllers Panzerkreuzer waren. Kurz, ich blieb an der Peripherie der Partei, aber – ich trat ihr lange Jahre nicht wieder bei. Wenn ich diesen Schritt noch einmal tun sollte, überlegte ich mir, dann muss ich auch genau wissen, warum. Lange schon wusste ich, es gibt eine Parteitheorie, kannte ich die Begriffe Marxismus, Leninismus, ahnte etwas von Strategie und Taktik. Langsam reifte in mir der Wunsch, den Inhalt dieser geheimnisvollen Worte zu ergründen. Ich sprach darüber mit Genossen der Straßenzelle. Es waren zwei Zeitungsfahrer der „Roten Fahne“. Einer von ihnen, Karl Horn, strich sich nachdenklich über seine mächtige Glatze und sagte: „Weeßte Ewald, det mit de Theorie is sehr jut, aba erst musste hier innen wat spür’n.“ Dabei klopfte er sich auf die Brust. „Links, wo das Herz ist.“

Wenige Tage später brachten mir beide ein dickes Buch. „Wenn de det jelesen hast, Ewald, weeßte allet“, sagten sie.

Ich rannte nach Hause, mein Päckchen unter dem Arm. In Mutters Stube, unter dem Bild der „Maria mit dem blutenden Herzen“, schälte ich aus dem Papier einen Band in grauer Sackleinwand heraus. Mit roter Schrift stand darauf geschrieben: Karl Marx – Das Kapital. Mein erster Blick galt dem letzten Blatt: 965 Seiten! Auf der ersten Seite stand: Erster Band. Mir wurde heiß. Worauf hatte ich mich eingelassen? Um schneller vorwärtszukommen, überschlug ich die fast 50 Seiten langen verschiedenen Vorworte und begann mit dem ersten Kapitel des ersten Abschnitts: Die Ware. Bis zu dieser Minute war ich fest überzeugt gewesen, lesen zu können, jetzt begann ich zu zweifeln. Was sollte das alles bedeuten, was da von Wert, Gebrauchswert, Tauschwert gesagt wurde? Gewiss, in der Inflation tauschten die Leute Weizen gegen Stiefelwichse oder Seide oder Gold, aber wer machte das jetzt noch? Wenn man Karl Marx glauben sollte, war diese Tauscherei ein allgemein übliches Verfahren, aber nach meinen Erfahrungen stimmte das nicht. Wer etwas haben wollte, ging hin und kaufte es, sofern er Geld hatte. Ich wusste, die Leute hatten wenig Geld, und erwartete von dem kommunistischen Theoretiker Marx, dass er mir auf den ersten Seiten seines Buches sagte, warum das so ist und wie man das ändern könne. Stattdessen bekam ich die Behauptung vorgesetzt, ein Quarter Weizen werde gegen x Stiefelwichse getauscht. Das enttäuschte mich sehr. Ich machte noch einen Versuch mit den Seiten gegen Ende des Buches. Da gibt es das Kapitel: Der Arbeitslohn. Hier müssten doch meine Fragen beantwortet werden. Ich fraß mich durch die zwei ersten Seiten, bis ich auf den Satz stieß: „Die Arbeit ist die Substanz und das immanente Maß der Werte, aber sie selbst hat keinen Wert.“ Nein – das verstehe, wer will, für den Bauhilfsarbeiter Ewald Munschke ist das nichts.

Ein paar Tage später gab ich Karl Horn und Max Rother den grauen Band zurück. Karl strich sich wieder die Glatze und sprach: „Wat denn, wat denn, haste det allet schon jelesen?“

„Hast du et?“, fragte ich zurück.

„Hab’ ick dir nicht jesacht, ick hab’ et hier?“, klopfte sich Karl an die Brust. „Und ick saare dir, hier muss et ’n Arbeeter ooch ham. Det da“, er deutete auf das Buch, „det da is wat for de Doktors, die ham et eben nicht hier, die ham et hier!“ Seine breite Hand, die heftig an die Brust getrommelt hatte, fuhr nun nach oben und tippte vorsichtig mit dem großen Finger an die kahle Schläfe.

„Ick gloobe, det is jut, wenn man’t hier hat“, mischte sich Max ein, und er tastete an seine knochige Stirn. „Aba wenn man et nur hier hat und nicht ooch hier“, eine dicke Staubwolke stieg aus der linken Jackett-Vorderseite, „det is ooch Kacke!“

„Weeß ick nicht“, antwortete Karl, „Revolution kann ick mit allens machen, mit de Beene, weil ick mir dajejenstemme, jejen de Reaktion, und mit de Fäuste, weil ick ihr damit for de Fresse schlaare, mit’n janzen Wanst, weil ick da ’ne Wut drin habe und ’ne Sehnsucht. Jetzt mach’ ick hauptsächlich mit de Beene. Berlina Zeitungsfahra, det is ’ne Klasse for sich, aba ick bin nicht bloß Zeitungsfahra, ick fahre de ,Fahne‘, meine Zeitung, also muss ick mir de Waden ölen, dett ick schneller bin als de Kollejen vom ,Rückwärts‘, de ,Mottenpost‘ und de ,Tante Voß‘, von ,Anjriff‘ janz zu schweigen. Siehste, Ewald, dett is et, wat dir fehlt, eene Liebe for unsre Sache, dann biste ooch mittenmang, ob de nu Jrütze hast for so’n Buch vom ollen Marx oder nicht.“

Wir gingen auseinander. Ich war voller Unbehagen, die erhaltenen Antworten erschienen mir unbefriedigend, aber das Wort von der „Liebe für unsere Sache“ wirkte mächtig in mir. Karl und Max waren so knorke, und, ich täuschte mich nicht, sie waren auch glücklich. Dabei ging es ihnen nicht besser als mir, eher schlechter. Aber ich war nicht glücklich. Kam dieses Mehr, das sie hatten, von ihrer „Liebe für unsere Sache“? Es konnte gar nicht anders sein.

Gewiss, es ging alles viel langsamer, als man es hier erzählen kann, das Gewebe unseres Lebens ist viel feinfädiger, als es uns rückschauend erscheint. Aber unaufhörlich verknüpfen sich Zufall und Wollen, Aktivität und Geschobenwerden, Müssen und Mögen und arbeiten an dem Bild, das wir unser Leben nennen. Aus tausend gewollten und ungewollten Erscheinungen und Prozessen reifen Entscheidungen heran und treten oft plötzlich zutage, als seien sie Eingebungen des Augenblicks.

1930 trat ich erneut der Partei bei. Es war nur äußerlich derselbe Schritt, wie ich ihn sieben Jahre früher schon einmal getan hatte. Ich war reifer geworden und wissender, auf mehr Fragen hatte ich Antwort gefunden, und auch als Suchender war ich gewachsen. Die Genossen nahmen mich nicht als blutigen Neuling auf. Sie wussten, ich war ihnen immer nahe gewesen, fast einer von ihnen. Dass ich ein zweites Mal ihren Reihen beitrat, erschien ihnen Bürgschaft genug für meine Bereitschaft, alle Kraft unserer Sache zu widmen. Sehr schnell wurde ich Funktionär, Orgleiter unserer Straßenzelle und ein halbes Jahr später deren Polleiter. Mit Ernst und Eifer versuchte ich diese Funktionen auszufüllen. Vorbei war das Unlustgefühl: Du musst, du musst! Es hatte einem kräftigen beglückenden „Ich will!“ Platz gemacht. Die Partei war mit mir zufrieden, ich war in ihr glücklich.

Eines Tages kam ein Genosse der Unterbezirksleitung zu mir, er habe in ernster, vertraulicher Angelegenheit mit mir zu reden. Der Genosse sprach vom bürgerlichen Klassenstaat und dass er ein Machtinstrument der herrschenden zur Niederhaltung der unterdrückten Klasse sei, wie Lenin uns lehre. Eine typische Erscheinungsform dieses Apparats seien seine Machtorgane Polizei und Reichswehr. Pflicht und Recht der Arbeiterklasse, besonders ihrer Avantgarde, sei es, diese bewaffneten Formationen mit den verschiedensten Methoden zu bekämpfen. In der gegenwärtigen Periode sei die Hauptmethode die revolutionäre Agitation, ausgehend von der Tatsache, dass es sich ja um Proletarier im Waffenrock handele, die in der Polizei und Reichswehr ihren eigenen Klasseninteressen zuwider missbraucht würden.

Ich war erstaunt über den langen, theoretisch fundierten Vortrag, der hier eigens für mich gehalten wurde. Alles erschien mir einleuchtend und klar. Der Genosse schloss nun seinen allgemeinen Thesen einige vorsichtige Bemerkungen an, aus denen ich mehr erraten als erfahren konnte, es gibt in der Partei einen besonderen Apparat, der sich mit dieser speziellen Aufgabe befasst, Polizei und Reichswehr zu bearbeiten. Dieser Apparat arbeite streng geheim, organisatorisch absolut getrennt von den Straßenzellen und zähle nur ganz zuverlässige Kommunisten in seinen Reihen. Die Partei bringe mir das Vertrauen entgegen, obwohl ich nur kurze Zeit ihr Mitglied sei. Ich fand die Unterredung beinahe feierlich und war sehr stolz, so eingeschätzt zu werden. Der Genosse belehrte mich noch, die Gesetzbücher sähen für alle von mir erwarteten Taten hohe Strafen vor, dessen müsse ich mir bewusst sein. Die Partei erwarte von jedem Genossen, der mit einer solchen Aufgabe betraut werde, Mut und eiserne Standhaftigkeit, wenn er der Klassenjustiz in die Hände fällt. Ich gab dem Genossen stumm die Hand, in mir brannte das Gelöbnis, mich würdig erweisen zu wollen, komme, was da kommen mag.

So wurde ich Mitarbeiter des militärpolitischen Apparates und einige Zeit später sein Leiter im Unterbezirksmaßstab. Um diese Zeit ereilte mich auch das Millionenschicksal dieser Jahre, ich wurde arbeitslos. In jeder anderen Situation hätte mich das schwer getroffen. Untätigkeit war mir seit jeher verhasst. Jetzt aber war ich direkt froh, viel Zeit zu haben. Der geschrumpfte Beutel kümmerte mich wenig. Seit jener Zeit weiß ich: Für einen richtigen Menschen ist es bestenfalls nützlich, Geld zu haben, sein Glück hängt davon nicht ab.

Ein bisschen Gunst des Zufalls und viel Fleiß verhalfen mir zu einigen Anfangserfolgen in meiner neuen Funktion. Sicher waren es weniger diese Erfolge als der ständige Funktionärmangel, der die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg auf mich aufmerksam machte und sie bewog, mich in den Bezirksapparat zu berufen. Auch dort wurde ich im Laufe der Zeit vom Mitarbeiter zu dessen Leiter.

Man soll keine tollen Kriminalgeschichten von mir erwarten, wenn ich ein wenig aus dieser Arbeit berichte. Sie bestand, wie die meisten großen Dinge dieser Welt, aus kleinen unscheinbaren Einzelheiten. Als Haupttugend erforderte sie Unverdrossenheit, Zähigkeit, Fleiß.

Ein Genosse hatte einen Schwager, der Reichswehrangehöriger war. Er hatte es bis zum Feldwebel gebracht. In der Laubenkolonie Lichterfelde West, nahe den Lankwitzer Kasernen, besaß unser Genosse ein Gärtchen. Es war nicht schwer, den Feldwebel zum Besuch seiner Schwester einzuladen. Wir trafen uns in der winzigen Laube. Ich wurde als Freund und Kollege vorgestellt, was ja auch stimmte. Wir sprachen über das Wetter, über die Radieschen, davon, dass der Gartenzaun einen neuen Anstrich nötig hätte, erörterten tiefgründig die Vorzüge des Schultheiß-Patzenhofer Bieres (auch experimentell) und spielten einen kleinen Skat. Als uns der Soldat verließ, hatte er das Gefühl, mit honetten Leuten einen angenehmen Sonntagnachmittag verbracht zu haben, womit er ja auch nicht unrecht hatte.

Ich meldete der Reichsleitung des M-Apparats die neuaufgenommene Verbindung. Mein Verbindungsmann war erfreut und hoffte, in vier Wochen Ergebnisse zu sehen. In mir stieg Ärger hoch. Ob er glaube, dass einer in vier Wochen Kommunist wird, fragte ich ihn. Wir trennten uns verstimmt.

Von meinem Feldwebel ließ ich natürlich nicht ab und verbrachte Sonntag für Sonntag mit ihm in der freundlichen Laube. Unser Themenkreis erweiterte sich. Bedauernd nahmen wir von der Schwere seines Dienstes Kenntnis und wunderten uns, warum er als Feldwebel noch Kraftfahrer sei. Da erfuhren wir, dass ihm das erste fernlenkbare Flakgeschütz der Reichswehr anvertraut sei. Das war eine für damalige Zeiten fantastisch moderne Waffe. War es nicht natürlich, wenn sich moderne Menschen dafür interessierten? Wir mussten mehr darüber wissen. Konnten wir doch den Massen wieder einmal sagen, wofür ihre Steuergelder missbraucht wurden. Allmählich berührten unsere Gespräche auch unmittelbar politische Fragen. Stoff gab es genug. Die Reichskabinette wechselten wie die Bilder im Panoptikum, das Geschrei der Braunhemden wurde immer aufdringlicher, das Heer der Arbeitslosen immer größer. Zu gleicher Zeit kamen aus Sowjetrussland so interessante Meldungen wie die der Erfüllung des Fünfjahrplanes der Erdölindustrie in zweieinhalb Jahren. Überhaupt erwies sich das rote Russland als ein Problem für diesen Soldaten, besonders seine Rote Armee. Da waren wir also schon beim Thema, und langsam, langsam aber stetig, gewannen wir auf den Mann Einfluss. Er wurde Kommunist, wenn es auch viel länger dauerte, als es die ungeduldige Leitung erhofft hatte. Der Feldwebel war ein entschlossener Mann, er hatte nicht die Absicht, sich wehrlos in ein Unternehmen zu stürzen, in dem es um Kopf und Kragen ging. Nun musste er aber, gemäß der Vorschrift, beim privaten Verlassen der Kaserne seine Pistole abgeben. Das missfiel ihm, auf gefährlich werdenden Gängen wäre er gern bewaffnet gewesen. Obwohl ich innerlich über diesen Spleen lächeln musste – wir liefen ja selbst nicht mit dem Schießeisen in der Tasche herum – beschaffte ich ihm eine Walther 7,65. Sie kostete mich die Arbeitslosenunterstützung eines halben Monats, von der Partei konnte ich die zwanzig Mark selbstverständlich nicht bekommen. Dem Feldwebel war dieses „kleine Geschenk“ der letzte Beweis unserer Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit. Für ihn begann das kompromisslose Leben eines proletarischen Revolutionärs. Er informierte uns über alle Vorgänge, Stimmungen und Meinungen der Truppe. Mit ihm besprachen wir den Text unserer Flugblätter; er nahm sie mit in die Kaserne und bewies hohes konspiratives Geschick bei ihrer Verteilung. Kurz, er wurde ein Genosse, der an einer besonders gefährdeten Front mutig seine Pflicht erfüllte.

Durch ihn bekam ich bald andere Verbindungen, die auf ähnliche Weise entwickelt, unseren Einfluss in den Reichswehrkasernen bis hinauf nach Schneidemühl verstärkten.

Die politischen Ereignisse jagten sich. Die großen Wahlschlachten im Juli und November 1932 waren geschlagen. Die KPD hatte sechs Millionen Stimmen auf sich vereinigt. Das Monopolkapital bereitete die blutige Diktatur des Faschismus vor. Vergeblich beschwor unser Zentralkomitee die SPD-Führung, die rote Einheitsfront zu schließen, dem Faschismus den Weg zu verlegen. Die zwölfjährige Nacht brach über Deutschland herein.

Nun galt es, die Parteiarbeit unter ungleich schwierigeren Bedingungen fortzusetzen, ohne zu schwanken stündlich zum letzten Opfer bereit zu sein. Unser Apparat hatte schon immer im schützenden Dunkel der Konspiration gearbeitet; das half uns jetzt, uns den neuen, härteren Verhältnissen anzupassen. Natürlich mussten wir einige Verbindungen aufgeben, deren Partner unsicher wurden, Angst bekamen. Im Großen und Ganzen aber erhielten wir die Arbeit aufrecht. Unser spezieller Gegner, die Abteilung IA, die politische Polizei, wurde maßlos verstärkt und in Gestapo umbenannt. Ihre geringen kriminalistischen Fähigkeiten machte sie durch viehische Brutalität wieder wett. Der Gegner war zur höchsten Gefahr geworden, es ging um Leben oder Tod. In einer solchen Situation ist ein verantwortlicher Leiter gezwungen, selbst seine schon siebenmal gesiebten Mitarbeiter ein achtes Mal zu sieben. Die ersten Verhaftungen erfolgten. Zufall oder Verrat? Diese Frage drückt, wie nie eine Ziegelhucke hat drücken können. Zufall? Wie soll man sich vor ihm schützen? Verrat? Wer ist ein Verräter? Wen von all denen, die man zu kennen glaubte, soll man so ungeheuerlich verdächtigen? Hat man das Recht, auch nur in leisesten Gedanken eines Genossen proletarische Ehre zu bezweifeln? Von allen Lumpen unter der Sonne ist der Verräter der verlumpteste – und doch – es fanden sich auch unter uns solche.

Verräter haben mehr Geld als anständige Genossen, sagten wir uns. Überprüfen wir sorgfältig die kleinen und kleinsten Lebensgewohnheiten eines jeden von uns. Wer bietet freigebiger Zigaretten an, als es die selbstverständliche Kameradschaft gebietet? Eigentlich niemand außer – Erich Schiebel. Während sich die meisten ihre „Arbeiter-Hänsom“, so nannten wir die „Lloyd“ zu zweieinhalb Pfennig, bis zur letzten Kippe untereinander teilten, hatte Schiebel fast immer große Packungen besserer Sorten in der Tasche. Wer ist besser gekleidet als alle anderen? Sie sind, trotz größter Bemühungen, stets sauber und „bürgerlich unauffällig“ gekleidet zu gehen, alle ein wenig abgerissen außer – Erich Schiebel. Bei ihm passt alles zueinander: Anzug, Hemd, Krawatte, Schuhe, und er besaß, im Gegensatz zu jedem von uns, mehrere Anzüge. Es war also völlig klar, der so wie wir langjährig arbeitslose Erich Schiebel verfügte über Mittel, die seine Fürsorgeunterstützung überschritten: Wir überprüften seine familiären Verhältnisse. Der Vater war arbeitslos, da hatte er nichts zu erben. Im Gegenteil, Schiebel musste auch noch für ein uneheliches Kind aufkommen, wovor er sich zwar drückte, was aber die Möglichkeit ausschloss, dass er etwa von einer Frau unterstützt wurde.

Jetzt stellten wir die Frage anders. Wer von uns hat eigentlich die meisten, die dem äußeren Anschein nach mühelosesten Erfolge bei der Arbeit? Und siehe da – wir stießen wieder auf Schiebel. Er hatte sich als unwahrscheinlich geschickt erwiesen, ihm gelang einfach alles. Polizeiverbindungen, an denen sich gute Leute ein Jahr lang die Zähne ausgebissen hatten, Schiebel brachte sie in sechs Wochen. Wir überdachten den Charakter dieser Verbindungen genau. Waren Schiebels „Neuerwerbungen“ nicht ein kleines bisschen zu willig, waren sie nicht schon um einiges weiter in ihrem Denken, als von ihnen zu erwarten gewesen wäre? Nach und nach fiel uns immer mehr ein, was zwar im Einzelnen an Bedeutung gering war, doch das Ganze bedeutungsvoll abrundete. Die Kette der Indizien schloss sich – Schiebel war ein Verräter.

Jetzt galt es, ihn unauffällig abzuhängen. Das wurde noch dringender, als die Sache mit dem Genossen Malinka passierte.

Einer unserer Genossen meldete, dass Paul Malinka zu einem Treff nicht erschienen war. Das beunruhigte uns, obwohl es auch harmlose Ursachen haben konnte. Für solche Fälle gab es den sogenannten Platztreff, das heißt einen Treff, der in Kraft trat, wenn ein „normaler“ Treff geplatzt war. Malinka erschien, es schien alles in Ordnung zu sein, war es aber nicht.

Malinka berichtete eine schlimme Geschichte. Er sei vor einigen Tagen abends später nach Hause gekommen. Als er in die Stube trat, sah er sich nicht nur seiner weinenden Frau, sondern auch zwei Gestapobullen gegenüber, die ihn höhnisch begrüßten. Beide hielten die rechte Hand in der Rocktasche, an eine Flucht war nicht zu denken. Die Bullen brachten ihn in die Papestraße, jene SA-Kaserne, deren trauriger Ruhm nur noch vom Columbiahaus verdunkelt wurde. Bei der Leibesvisitation habe man dort einen Zettel in seiner Tasche gefunden, auf dem er sich zwei Treffs notiert hatte. Malinka war sehr niedergeschlagen, auf so grobe Weise eine der ersten konspirativen Regeln missachtet zu haben: Schreib nichts auf, behalt alles im Kopf. Wir tadelten ihn deswegen auch heftig, aber geschehen war es nun einmal.

Offensichtlich hatte ihn aber der Zettel vor Schlimmem bewahrt. Die Gestapo beschloss, die ihr zur Kenntnis gelangten Treffs wahrzunehmen, was mit einem zur Unkenntlichkeit zusammengeschlagenen Menschen nicht zu machen war. So zeigte man ihm nur einige Opfer der Folterknechte und drohte ihm dasselbe Schicksal an, wenn er sich den Wünschen der Bullen nicht fügen sollte. Malinka ging also, gut „beschattet“, in ein Bierlokal am Wittenbergplatz mit der Aufgabe, der Gestapo als Lockvogel zu dienen. Zwischen Angst und Gewissensbissen hin und her gezerrt, siegte im letzten Moment der gute Kern in ihm. Als er den erwarteten Genossen über den Platz kommen sah, sprang er auf und gelangte ins Freie, ehe die verdutzten Gestapoleute so recht begriffen, was los war. Zufällig kam in diesem Moment eine Taxe, Malinka sprang hinein. Möglich, dass der Taxifahrer auf dem Kien war, jedenfalls gab er Gas und bog sofort in eine Seitenstraße ein, so dass jede Verfolgung aussichtslos wurde.

So der Genosse Malinka. Nun sei er hier und erbäte die Hilfe der Partei zu emigrieren. Es sei klar, sie würden ihn totschlagen, fiele er ihnen wieder in die Klauen. Daran war leider nicht zu zweifeln. Die Geschichte war ja beinahe unglaubhaft und der Fehler des Genossen erheblich – aber konnten wir ihn im Stich lassen? Wir versorgten den Genossen mit neuen Papieren und ermöglichten ihm die Flucht in die Sowjetunion.

Wer hatte Malinka verraten? Schiebel? Nach unserer Struktur war das zwar nicht möglich, aber weiß der Teufel, wie weit dieser Lump schon die geheimen Fäden in der Hand hatte! Es wurde brennend Zeit, den Apparat umzubauen. Wir machten das mit Schiebel zusammen. Vorher organisierten wir einige Schachzüge, die geeignet waren, in ihm die leise Furcht zu erwecken, wir wollten ihn abhängen. Damit wäre sein Wert für die Gestapo gesunken, seine Einnahmequelle versiegt. Wir analysierten seine Lage richtig, er machte uns auffällig schnell ein ungewöhnliches Angebot. Er habe nun einmal Glück bei Frauen und so ein Mädchen kennengelernt, die als Stenotypistin bei der Gestapo arbeitet. Ein seltener Glücksfall, den er rücksichtslos ausnützen wird. Wir taten hocherfreut, ließen durchblicken, dass wir ihn nunmehr als unseren wichtigsten Mann ansähen und ihn deshalb mir, dem Leiter, unmittelbar unterstellen müssten. Wir beide würden jetzt eng zusammenarbeiten. Schiebel war zufrieden, er hatte die wichtigste Verbindung, mochte seine vorhergehende verloren sein. Mir erschien diese ganze langwierige Aktion wie mein eigenes Todesurteil, denn es war ja klar, den Verräter auf mich ziehen – mit seinem Märchen von dem Gestapomädchen hatte er sich völlig entlarvt – hieß: aus der Arbeit aussteigen. So blieb der Apparat intakt, und ich musste untertauchen.

Die Partei beschloss, mich in die Emigration zu schicken. Leider könne das nicht sofort geschehen, wurde mir gesagt, ich würde wohl zwei, drei Monate warten müssen. Es war mir klar, was das hieß: Zwei, drei Monate ohne einen Pfennig Geld von Quartier zu Quartier wandern, nur von der proletarischen Solidarität einfacher Menschen leben, die fühlbare materielle Opfer bringen mussten unter der ständigen Drohung, dafür barbarisch bestraft zu werden.