7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Portugal-Krimi

- Sprache: Deutsch

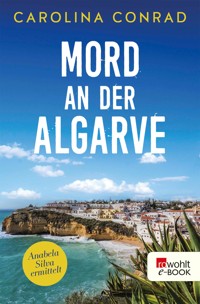

«An diesem Donnerstag würde eine alte Ratte sterben. Wenn alles gut ging. Wenn nicht – nun, es kamen noch viele Donnerstage.» Sieben Tote in vier Monaten. Allein drei aus einer Familie. Alle alt. Dennoch glaubt niemand im verträumten Hinterland der Algarve an einen Todesengel. Niemand, bis auf Anabela Silva, die gerade für eine Auszeit ins Land ihrer Eltern zurückgekehrt ist. Die Journalistin stellt Nachforschungen an – und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Dann geschieht ein Mord, an dem es keinen Zweifel gibt. Und Bela Silva wünscht sich, sie hätte nie eine Frage gestellt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Carolina Conrad

Mord an der Algarve

Anabela Silva ermittelt

Kriminalroman

Über dieses Buch

«An diesem Donnerstag würde eine alte Ratte sterben. Wenn alles gut ging. Wenn nicht – nun, es kamen noch viele Donnerstage.»

Sieben Tote in vier Monaten. Allein drei aus einer Familie. Alle alt. Dennoch glaubt niemand im verträumten Hinterland der Algarve an einen Todesengel. Niemand, bis auf Anabela Silva, die gerade für eine Auszeit ins Land ihrer Eltern zurückgekehrt ist. Die Journalistin stellt Nachforschungen an – und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Dann geschieht ein Mord, an dem es keinen Zweifel gibt. Und Bela Silva wünscht sich, sie hätte nie eine Frage gestellt …

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Redaktion Katharina Rottenbacher

Umschlaggestaltung FAVORITBUERO, München

Umschlagabbildung sergoua/iStock

ISBN 978-3-644-55181-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Barbara,

die diesen Krimi so gern lesen wollte

Vorab

Sollten Sie eines Tages das Hinterland der Ostalgarve rund um Alcoutim besuchen – was mich sehr freuen würde –, dann suchen Sie bitte nicht nach den Personen, die dieses Buch bevölkern. Es gibt sie nicht, keinen von ihnen. Sie sind, wie die Geschichte selbst, frei erfunden. Aber diese besondere Landschaft gibt es, die verschlafenen kleinen Orte und herzliche, liebenswerte Menschen.

Und bevor sich jemand aufregt: Natürlich heißt es im Portugiesischen «der» Algarve und nicht «die» Algarve. Ich habe mich bewusst für die eingedeutschte Version entschieden.

Für alle sonstigen Fehler verweise ich mit einem kleinen Lächeln auf die künstlerische Freiheit.

Januar 2016

«Du?»

Sie konnte den Ausdruck in seinen blutunterlaufenen Augen nicht gleich deuten. Überraschung? Ja, doch, Überraschung auf jeden Fall. Unsicherheit vielleicht. Angst? Nein, natürlich nicht.

«Ja, ich.»

«Was willst du?», fragte er und reckte den dürren, faltigen Hals zwischen den hängenden Schultern vor. Die Worte klangen verwaschen. Mit den spärlichen Haarbüscheln auf der gesprenkelten Kopfhaut erinnerte er sie an einen von diesen Geiern mit den roten Köpfen. Er blinzelte, jetzt bekam der Ausdruck in seinen Augen etwas Verächtliches und damit Vertrautes.

«Noch mal ein Nümmerchen schieben? Tut mir leid, ich ficke keine alten Weiber.»

Sein Lachen klang wie das Meckern einer erkälteten Ziege. Sie widerstand der Versuchung, ihm ins Gesicht zu spucken. Stand nur da und sah ihn an. Was für ein versoffenes Wrack. Allein schon, wie er da auf seinem Stuhl hing, die rechte Hand am Glas auf dem schmuddeligen Plastiktisch, die linke nutzlos auf dem ausgestreckten Bein. Nicht mal mehr ein Schatten des Mannes, der er gewesen war.

Es stimmte also, was im Dorf geredet wurde: Mittags fing er bei Zé in der Bar mit Schnapstrinken an, schlurfte dann nach Hause und gab sich den Rest. Bei gutem Wetter hier im Garten hinter dem Haus. Auch sein Schlaganfall hatte nichts daran geändert. Sie sah auf die Flasche neben dem Glas – so gut wie leer.

Schweigend trat sie jetzt näher an den Tisch und griff nach dem Gehstock, der daran lehnte.

«Hey, was soll das? Den brauch ich!»

«Steh auf. Wir machen einen kleinen Spaziergang.»

Sie war selbst überrascht vom sicheren Klang ihrer Stimme. Da war kein Zittern, nur ruhige Bestimmtheit.

«Du willst mir Befehle geben? Ich lach mich tot.»

«Ich will dir von deinem Sohn erzählen.»

«Ich hab keinen Sohn. Als ob du das nicht wüsstest.»

Sie hielt ihm den Stock hin, er griff danach, blieb aber sitzen und starrte sie an. Sie drehte sich um, ging langsam auf den hinteren Teil des Gartens zu, in Richtung der Gemüsebeete und Obstbäume.

«Und von meinen Kindern», rief sie ihm im Gehen über die Schulter zu.

«Bist du völlig durchgedreht? Du hast keine Kinder!»

«Von den Kindern, die ich nicht habe, will ich dir erzählen.»

Der Geruch von Zitronen und Orangen stieg ihr in die Nase, die alten Orangenbäume hingen voller Früchte, viele Orangen lagen auf dem Boden. In den Beeten standen ein paar Kohlköpfe, eine Reihe Zwiebeln, zwei Reihen Kartoffeln, einige Bohnenpflanzen und Koriander. Soweit sie wusste, kam eine seiner Töchter an den Wochenenden und kümmerte sich. Ein Trampelpfad führte zu einem leeren Hühnerstall und zum Brunnen.

Er kam ihr nach, sie hörte es am Rascheln des Laubes und an dem klopfenden Geräusch, wenn sein Holzstock auf einen Stein stieß. Wie alle Grundstücke in der Gegend war auch dieses voller Steine. Egal wie viele von ihnen man ausgrub und wegschaffte, es kamen immer neue nach, als wüchsen sie aus der mageren Erde. Das Haus, in dem Cristiano Alves heute lebte, lag abseits des Dorfes. Der Garten war von hohen Mauern umgeben und nicht von außen einsehbar. Ein ganz privates Reich, fast so wie früher, als die Familie Alves noch reich gewesen war und in der großen Quinta wohnte.

Sie erreichte den offenen Brunnen und beugte sich über die kniehohe Umrandung aus Natursteinen, deren oberste Reihe säuberlich mit Beton überzogen und weiß gestrichen war. Nach den Regentagen im November und am Anfang des Monats stand das Wasser etwa einen Meter unter dem Rand. Sie setzte sich auf den von der Sonne gewärmten Beton, nahm ihre Tasche von der Schulter, stellte sie neben sich und sah dem Alten entgegen. Mühevoll arbeitete er sich voran, mit der Rechten auf den Stock gestützt, das linke Bein nachziehend. Schließlich stand er leicht schwankend vor ihr.

«Also, sag schon, was du wirklich hier willst.»

«Dein Sohn wurde in Trás-os-Montes geboren. Im Januar.» Sie schaute an ihm vorbei in den wolkenlosen Himmel, an dem die winterblasse Sonne schon tief stand. «Allerdings habe ich in dem Winter dort keine Sonne gesehen. Du weißt ja, was sie über die Gegend sagen: Nove meses de inverno e três de inferno.» Neun Monate Winter und drei Monate Hölle. Trás-os-Montes, Hinter den Bergen, lag im äußersten Nordosten des Landes. Wenn in ihrer Familie – selten genug – von den Verwandten dort die Rede war, dann voller Mitleid. Das eigene Leben war hart, sicher, aber das Leben in Trás-os-Montes? Das war mehr als hart, das war erbarmungslos. Ihre kleine Cousine hatte damals nicht mal einen Wintermantel, sondern ging in einem Umhang aus geschichtetem Schilf zur Schule.

Mit Bedacht nahm sie jetzt eine Flasche Brandy aus der Tasche. Er riss die Augen auf. Sie stellte die Flasche links neben sich auf den Brunnenrand. «Sie haben mir den Jungen weggenommen, gleich nach der Geburt.»

So wenige Worte für einen so großen Schmerz. Für einen Schmerz, der sie selbst überrascht hatte. Und den niemand zu verstehen schien. Aber es war doch trotz allem ihr Kind.

«Erst habe ich es gar nicht richtig begriffen. Weißt du, ich habe eine üble Entzündung bekommen und wäre fast verreckt.» Sie sprach jetzt mehr zu sich selbst, hatte das düstere und feuchte Haus wieder vor Augen, in dem es trotz des Holzfeuers im Kamin nie richtig warm wurde. Sie meinte, die Schmerzen wieder zu fühlen, die Fieberschübe, die kurzen wachen Momente, in denen die alte Espírituosa ihr Kräutertränke einflößte. Und dann, als die Krise endlich überstanden war, als es ihr langsam besser ging und sie zu fragen begann, Espírituosas immer gleiche Antwort: Frag nicht, es ist besser so.

Der Alte drehte sich umständlich, setzte sich ächzend, stellte den Stock neben sich ab. Die Flasche stand zwischen ihnen.

«Was geht’s mich an?»

«Das weißt du verdammt gut!» Sie konnte nichts dagegen tun, dass ihr nun doch Tränen in die Augen stiegen und ihre Stimme zitterte.

Plötzlich ist sie wieder fünfzehn Jahre alt, es ist ein Tag Ende April. Der Vater schickt sie zu den Schafen. «Bring sie in den Stall. Wir kriegen Sturm, das spüre ich in den Knochen. Und beeil dich.» Sie zieht die Strickjacke fest um den Körper, es geht schon ein frischer Wind. Die Tiere stehen auf einer Weide abseits des Dorfes. Der kürzeste Weg führt an der Alves-Quinta vorbei, direkt an der hohen Mauer entlang, die das Anwesen umschließt, dann noch quer durch einen Olivenhain und sie ist da.

Sie geht schnell, fröstelt nicht nur wegen des kalten Windes. Ihr ist kalt von innen, wie jedes Mal, wenn sie an der Quinta vorbeimuss. Oder wenn sie einen der Alves-Söhne sieht. Die halten sich für was Besseres, weil der Familie hier das meiste Land gehört. Fast alle Männer im Dorf arbeiten als Tagelöhner für Eduardo Alves. Seine Söhne machen sich die Finger lieber nicht schmutzig. «Jedenfalls nicht bei der Arbeit», hat ihr Vater neulich gesagt und dabei so komisch geschnaubt. Was er damit meint, hat sie nicht verstanden. Sie weiß nur: António ist ein Großmaul und hat einen stechenden Blick. Irgendwie unheimlich. Und Cristiano, der Jüngere, ist noch schlimmer. Bis vor kurzem hat sie ihn nicht oft gesehen, er war auf einem Internat in Lissabon. Aber jetzt ist er zurück. Schaudernd denkt sie daran, wie er sie am Sonntag nach der Messe angesprochen hat: «Eh pá! Unser kleines Blauauge ist ja eine Schönheit geworden.»

In ihre ungewöhnlichen blauen Augen hat er ihr aber nicht geguckt, nur auf ihren Busen gestarrt. Ekelhaft. Und dann hat er sich plötzlich vorgebeugt und nah an ihrem Ohr geflüstert: «Schön wie eine reife Pflaume.» Sie hat wie angenagelt vor der Kirche gestanden, bis ihre Schwester kam und sie anschubste. «Aufwachen, Träumerin, es geht nach Hause.»

Das hohe schmiedeeiserne Tor der Quinta steht weit offen. Sie huscht vorbei, sieht aus dem Augenwinkel einen Traktor im Hof stehen. Der dunkelrote Ford Escort von António ist nicht da, aber der graue Renault von Cristiano. Sein Geschenk zum Schulabschluss, er hat im Dorf damit geprahlt. Niemand sonst im Dorf hat ein Auto. Ihn selbst sieht sie nicht, graças a Deus, Gott sei Dank.

Sie hat den Olivenhain mit den großen, uralten Bäumen fast hinter sich, hört schon das Blöken der Schafe, als sie plötzlich von großen Händen gepackt, herumgerissen und an den Stamm eines Baumes gedrückt wird. Cristiano! Nein, bitte … sie schreit auf. Er drückt ihr seine riesige Hand auf den Mund. Sein Atem stinkt nach Schnaps und Zigaretten. Mit der freien Hand zerreißt er ihre Bluse, den Büstenhalter, greift nach ihren Brüsten, die Augen voller Gier. Er ist groß, viel größer als sie, so stark. Mit seinem ganzen Gewicht presst er sie an den Stamm, die raue Rinde drückt sich in ihr Fleisch. Dann dreht er sie um, jetzt wird ihre Wange an den Stamm gepresst, sie kann nur wimmern. Cristiano drückt ihre Beine auseinander, schnauft wie ein Tier, zerfetzt ihren Schlüpfer … der Schmerz ist unglaublich.

«Du hast mich liegenlassen wie einen alten Lappen.»

Er zuckte mit den Schultern.

«Du hast’s ja überlebt. Und dass das Balg von mir war, kannst du nicht beweisen. Was willst du überhaupt jetzt noch mit der alten Geschichte?»

«Das ist nicht die ganze Geschichte. Ich will, dass du auch den Rest kennst. Damit du verstehst.»

«Was verstehe?»

«Was geschieht.»

Sie öffnete die Flasche und nahm zwei Plastikbecher aus der Tasche.

«Du bist ja völlig verrückt. Na gib schon her.» Er griff nach dem Schnaps und setzte die Flasche direkt an die Lippen. Sie beobachtete, wie sich sein Adamsapfel auf und ab bewegte, als er in großen Schlucken trank. Mit einem Rülpsen setzte er die Flasche ab, behielt sie aber in der Hand. «Und jetzt verschwinde.»

Er versuchte, sich mit dem kraftlosen linken Arm vom Brunnenrand hochzudrücken, knickte fluchend ein, ruderte mit dem rechten Arm. Die Flasche rutschte ihm aus der Hand, fiel mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden, auslaufender Brandy bildete eine kleine Pfütze. Er sackte zurück auf den Rand, fluchte, unternahm einen neuen Versuch.

Sie hatte weniger Zeit, als sie gedacht hatte. Keine Zeit mehr zum Reden. Es machte keinen Unterschied, er würde sowieso nichts verstehen. Wie hatte sie das auch nur einen Augenblick glauben können?

Ohne ein weiteres Wort stand sie auf, bückte sich, packte mit beiden Händen nach dem Unterschenkel seines steifen Beines und riss es so hoch sie konnte.

«Was zum Teufel …?»

Das Aufklatschen eines Körpers auf die Wasseroberfläche hatte sie sich lauter vorgestellt.

Zu Hause nahm sie die Brandyflasche aus ihrer Tasche, wischte sie mit einem Lappen gründlich ab und stellte sie in den Küchenschrank. Die Plastikbecher kamen in den Müll. Mit einem Scheppern schlug der Deckel auf den Metalleimer. Das Geräusch zerriss die Stille im Haus. Sie zuckte zusammen. Plötzlich schienen ihre Beine nachzugeben. Sie stützte sich am Küchentisch ab, sank dann auf einen Stuhl, erschöpft. Es war geschafft. Sie spürte dem Wort nach. Geschafft. So fühlte es sich also an. All die Jahre hatte sie sich ihre Rache ausgemalt, hatte immer neue Szenarien entworfen, sich den Moment vorgestellt, den sie jetzt erlebte. Und die, die noch kommen würden. Hatte sich gefragt, ob sie Reue empfinden würde, trotz allem. Nein. Sie lächelte. Ganz und gar nicht.

Erst im Wohnzimmer, wo sie sich für einen Augenblick aufs Sofa legen wollte, verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht. «Schau mich nicht so an, amorzinho», murmelte sie, «du hättest mich eben nicht allein lassen dürfen.» Die elektrische Kerze vor dem großen Bilderrahmen auf der Kommode gegenüber dem Sofa flackerte. Im dämmrigen Raum schien es, als wären die Augen hinter dem Glas lebendig.

Drei Wochen war es jetzt her, dass sie diese Augen geschlossen hatte. Es war so ungerecht. Nie hatte er geraucht, selten mal ein Bier zu viel getrunken. War immer kerngesund gewesen. Deshalb hatte sie sich auch keine allzu großen Sorgen gemacht, als er die Grippe bekam. Er wollte nicht, dass sie den Notruf wählte. Drei Tage später war er tot. Und sie allein. Allein mit ihrer Wut.

1

Mai 2016

Lächle der Welt zu

und die Welt wird zurücklächeln.

So ein Quatsch. Ich riss den Spruch, der seit Jahren über meinem Schreibtisch hing, von der Pinnwand. Der Abrisskalender neben dem nun leeren Fleck zeigte Montag, den zweiten Mai. Mir war nicht zum Lächeln zumute, schon eher zum Jammern. Ob die Welt zurückjammern würde?

Die Karte mit dem Spruch landete im Papierkorb, und ich setzte mich wieder auf meinen rückenschonenden Schreibtischstuhl, legte die Finger auf die Tastatur. Ich musste arbeiten. Jetzt. In ein paar Wochen würde meine Ehe geschieden werden. Ich brauchte dringend eine neue Wohnung, vorzugsweise in einer anderen Stadt. Hier schrie mich in jedem Raum die Leere an, die Justus hinterlassen hatte. Außerdem war die Wohnung für mich zu groß und zu teuer. So ein Umzug war auch nicht gerade billig. Und mein altes Auto brauchte neue Reifen. Keine Kolumne, kein Geld. Ich hatte zwar eine Rücklage, aber die würde ich nur anrühren, wenn es gar nicht anders ging.

«Frau Silva, wenn Sie verbitterte Betrachtungen über alternde Männer und fleischgewordene Klischees veröffentlichen wollen, fragen Sie besser bei der EMMA an. Bei mir sind Sie damit falsch. Wo ist denn Ihr Humor geblieben?»

Tja, wo war er denn hin, mein Humor? Den musste Justus in einen seiner Koffer gepackt haben. Als ich das Thema Männer in der Midlife-Crisis vorgeschlagen hatte, glaubte ich ihn noch in meinem Besitz. Nicht den Mann, den Humor.

Aber das hatte ich der Redakteurin am anderen Ende der Telefonleitung nicht sagen mögen. «Tut mir leid, ich setze mich noch mal dran. Sie haben den Text heute Nachmittag auf dem Schirm.»

Diesen Satz hatte ich vor drei Stunden von mir gegeben. Und seitdem keinen einzigen mehr, weder mündlich noch schriftlich. Kopf, Herz, Bildschirm, alles leer.

Anstatt zu schreiben, googelte ich Städte. Ich wollte weg aus Hannover, weg von Justus, meinem künftigen Ex-Mann. Besser gesagt: von Justus und Aisuluu. Nein, ich hatte gar keine Lust, den beiden in Zukunft über den Weg zu laufen. «Aisuluu hat jetzt schon mehr Tiefgang, als du je haben wirst.» Justus’ Worte. Reizend, oder? Aisuluu war einundzwanzig, ziemlich genau zwanzig Jahre jünger als ich, und studierte im zweiten Semester Politik und Geschichte. Justus war einer ihrer Professoren. Sein Schwerpunkt: «Internationale Beziehungen». Aisuluu stammte aus Kirgisistan.

Also, in welche Stadt wollte ich ziehen? Hamburg war schön, aber zu nah. Berlin? Berlin war in. Oder schon wieder nicht mehr? Auf jeden Fall war Berlin spannend. München schön weit weg, aber zu bayerisch. Und teuer. Wahrscheinlich zu teuer für mich, selbst wenn mir bald etwas Amüsantes und dennoch Intelligentes einfiele und die Redakteurin mich nicht aus ihrem Autorenpool warf. Mit Kolumnen über das Leben als Frau (oberflächliches und belangloses Zeug, um noch mal Justus zu zitieren, für ihn hätte es schon der Syrienkrieg sein müssen), konnte ich mich finanziell einigermaßen über Wasser halten. Zuverlässigkeit vorausgesetzt.

Wenn ich ganz ehrlich war – zumindest mir selbst gegenüber –, hatte ich meine Arbeit ziemlich satt. Ein paar Jahre war sie mir als Traumjob erschienen. Ich musste lediglich wachen Auges durch mein Leben gehen, es nach unterhaltsamen Szenen durchforsten, viele Frauenzeitschriften lesen und, je nach Auftragslage, alle paar Tage meine möglichst originellen und witzigen Gedanken formulieren, die dann in verschiedenen Magazinen unter Titeln wie «Belas Welt», «Meine Welt und ich» oder «Seltsam, sagt Silva» erschienen. Ganz einfach. Aber inzwischen? Ich war es leid, unterhaltsam sein zu müssen. Wollte mal wieder mit der Bahn fahren, ohne Leute zu beobachten und jedes kleine Erlebnis auf Kolumnentauglichkeit abzuklopfen. Heimlich träumte ich davon, nicht mehr als Autorin zu arbeiten, sondern wieder als Journalistin. Das hatte ich schließlich mal gelernt. Reportagen schreiben, Interviews führen, recherchieren. Über Themen, die nichts mit dem Zeitgeist zu tun hatten, nichts mit mir und meinem Blick aufs Leben. In dem Punkt hatte Justus sogar recht: Es gab Wichtigeres und Interessanteres. Es musste ja nicht gerade der Syrienkrieg sein. Eher dachte ich an Reportagen über Menschen in besonderen Lebenssituationen. Aber leider fehlte mir für einen beruflichen Neuanfang der Mut. Der Konkurrenzkampf auf dem Markt für freie Journalisten war enorm, das war mir klar. Gerade jetzt, nach der Trennung, musste ich auf vertrauten Pfaden bleiben, wenn ich nicht verhungern wollte.

«Männer in der Midlife-Crisis» tippte ich also und dachte: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mit den Fingern zog ich meine Mundwinkel nach oben, bis ein Grinsen in meinem Gesicht hängenblieb und ich tatsächlich über mich selbst lachen musste.

Mein Handy klingelte. Die Redakteurin? Jetzt schon?

Nein. Verwundert las ich «Mãe mobil» auf dem Display. Meine Mutter ist Portugiesin. Und eine sparsame Frau. Sie ruft mich nicht tagsüber mit dem Handy an, sondern abends von ihrem Festnetz zum Spartarif auf meinem Festnetzanschluss. Ihr Handy benutzt sie nur im Notfall. Im Notfall!

«Mãe? Was ist passiert?»

«Reg dich nicht auf, Filha, es ist nicht so schlimm.»

«Was ist nicht so schlimm?»

«Ich habe mir den Arm gebrochen, dummerweise den rechten.»

Mein Herzschlag normalisierte sich. Das klang tatsächlich nicht so dramatisch.

«Wie ist das passiert?»

«Ich bin in der Küche beim Wischen ausgerutscht und unglücklich gefallen.»

«Bist du im Krankenhaus?»

«Deshalb rufe ich ja an. Ich muss operiert werden, der Knochen guckt raus.»

«Mãe!»

Das war dermaßen typisch für meine Mutter. Ihr ragte ein Knochen aus dem Leib, und sie redete von ‹nicht so schlimm›.

«Ich würde dich ja normalerweise deswegen nicht anrufen. Es ist nur so, dass ich mir Sorgen um deinen Vater mache.»

Ja, klar. Was sonst?

«Du kennst ihn doch, er kommt alleine nicht zurecht.»

«Was ist mit Glória?»

Glória war eine Nachbarin und Freundin meiner Mutter, die ich als liebenswürdig und hilfsbereit kannte.

«Die ist in Lissabon bei ihrer Tochter. Außerdem weißt du genau, dass dein Vater und sie sich nicht gut verstehen.»

Die Frage hätte ich mir in der Tat schenken können. So wie alle weiteren nach möglicherweise hilfreichen Familienmitgliedern oder Nachbarn. Mein Vater war mit so ziemlich jedem zerstritten.

«Ich habe gedacht, vielleicht könntest du, nur für ein paar Tage, wo du doch sowieso gerade nicht so richtig weißt … Und wir haben ja jetzt auch dieses Internet, du könntest doch von hier aus …»

Ich schloss kurz die Augen. Sah mich mit meinem Vater auf dem Sofa mit den Schondecken sitzen und stundenlang Fußball gucken, während er über jeden einzelnen Spieler schimpfte. Außer über Ronaldo vielleicht. Mir entwich ein leises Seufzen.

«Ich schaue gleich nach Flügen und rufe dich wieder an, wenn ich weiß, wann ich da sein kann.»

«Danke, Filha.»

Filha, Tochter. Als meine Eltern noch in Deutschland lebten, glaubten meine Freundinnen oft, das sei mein zweiter Name, weil meine Mutter mich so gut wie nie Anabela nannte. Es sei denn, es gab Ärger. Und so, wie meine Eltern mich mit Filha ansprechen, nenne ich sie Mãe und Pai, Mutter und Vater.

Eine Stunde später hatte ich nicht nur für den nächsten Tag Flug und Leihwagen gebucht – beides erfreulich günstig –, sondern der Redakteurin mit Verweis auf die mütterliche Misere eine schnell geschriebene Kolumne über den bevorstehenden internationalen Anti-Diät-Tag geschickt. In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen. Oder wie mein Vater sagen würde: Quem não tem cão, caça com gato. Wer keinen Hund hat, jagt mit der Katze.

2

Dieses Licht! Sobald ich in Faro die Baustelle namens Flughafengebäude verlassen hatte, musste ich für eine Sekunde die Augen schließen. Es war so hell. Und so heiß. Als ich sie wieder öffnete, kam es mir immer noch so vor, als wäre eine ganze Batterie von Scheinwerfern auf mich gerichtet. Unfassbar, dass ich so verrückt gewesen war, jahrelang auf das seelenwärmende Licht im Land meiner Väter zu verzichten. Seelenwärmend? Wie poetisch, Bela. Demnächst würde ich noch Gedichte schreiben.

Sieben Jahre. So lange war es her, dass ich zuletzt nach Portugal geflogen war, gemeinsam mit Justus. Im Sommer. Er hatte es gehasst. Alles. Das «grelle» Licht, die Hitze, das Dorf, in dem meine Verwandtschaft lebt, die «Kulturlosigkeit». Und da meine Eltern sowieso einmal im Jahr nach Deutschland kommen, um den in und um Hannover lebenden Teil der Familie zu sehen … Justus und ich hatten in Südtirol oder Dänemark Urlaub gemacht. Wie gesagt, verrückt. Nein, dumm. Wie so manch anderes in meinem Leben auch. Die Ehe mit Professor Justus beispielsweise. Hör auf damit, Bela. Lass Justus und alles, was er je gesagt und getan hat, endlich hinter dir.

Vielleicht war der Unfall meiner Mutter gerade jetzt eine Fügung. Ich war hier, im sonnigen Portugal. Ich würde meinen Eltern helfen und ansonsten Urlaub machen. Die Algarve war schließlich kein Ort für düstere Gedanken. Urlaub, jawohl. Und zwar wie aus dem Prospekt: Sonne und Meer, eiskalter Vinho Verde, Lesen unter der alten Steineiche im Garten meiner Eltern, lange Wanderungen durch die Hügelkette, in der das Dorf meiner Eltern liegt.

«Filha, hier bin ich!» Eine Dreiviertelstunde später entdeckte ich meine Mutter auf einem Stuhl in der überfüllten Eingangshalle des Krankenhauses. Klein und blass und mit wirrem Haar saß sie dort, eine grobgestrickte graue Jacke über der rechten Schulter. Darunter leuchtete weiß ein Verband. Mit der linken Hand hielt sie eine kleine Reisetasche auf dem Schoß. Ich traute mich nicht, sie zu umarmen, sondern drückte ihr nur Küsschen auf die Wangen. Bestimmt hatte sie Schmerzen. «Geht schon», sagte sie.

Vor dem Flug hatte sie mich noch einmal auf meinem Handy angerufen und darum gebeten, sie im Krankenhaus abzuholen, nach nur einer Nacht im Krankenhaus. Ich war, gelinde gesagt, erstaunt. Meine Annahme, dass man nach einer Operation mehrere Tage im Krankenhaus bleiben muss, war offensichtlich falsch. Andererseits kannte ich mich mit Armbrüchen und deren Versorgung in etwa so gut aus wie mit dem Syrienkrieg.

«Die brauchen hier jedes Bett», sagte meine Mutter. Wie auch immer, ich war nicht böse, wenn mir die Fußballstunden mit meinem Vater erspart blieben.

«Es ist gut, dass du gekommen bist, Kind. Wie lange kannst du bleiben?», fragte sie auf dem Weg zum Auto.

«Mal sehen, ich hab noch keinen Rückflug gebucht. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, eine Weile von zu Hause wegzukommen.»

Zu Hause. Als ob die halbleere Wohnung noch ein Zuhause gewesen wäre.

Mãe nickte. «Kann ich mir vorstellen.»

Ich fuhr los, Richtung Autobahn.

«Das kostet doch jetzt Geld, kommt gar nicht in Frage», protestierte meine Mutter.

Also gut. Ich wollte nicht diskutieren und fuhr auf die N125 Richtung Spanien. Meine Eltern leben an der spanisch-portugiesischen Grenze, nur ein paar Kilometer vom Grenzfluss Guadiana entfernt.

«Kannst du das ausmachen?»

«Was denn?»

«Die Klimaanlage. Die macht krank. Ich will mich nicht auch noch erkälten und als Nächste auf dem Friedhof liegen.»

«Nun übertreib mal nicht gleich.»

Sie seufzte. «Wenn du wüsstest, auf wie vielen Beisetzungen ich in letzter Zeit war, würdest du nicht so reden.»

«Daran werden wohl kaum Klimaanlagen schuld sein.»

Das Thermometer im Wagen zeigte eine Außentemperatur von achtundzwanzig Grad an, und der schwarze Renault Clio, in dem wir saßen, hatte auf dem Krankenhaus-Parkplatz in der prallen Sonne gestanden. Widerwillig stellte ich die Klimaanlage aus, öffnete stattdessen die Fenster einen Spalt weit und erntete ein zufriedenes Lächeln meiner Mutter.

«Wer ist denn gestorben? Jemand, den ich kenne? Ich meine, außer Onkel Nuno?»

Sie ratterte Namen herunter, zwei klangen bekannt und waren über ein paar Ecken mit uns verwandt. Aber nicht das ließ mich fassungslos zu meiner Mutter hinübersehen.

«So viele? Das ist ja furchtbar!»

«Sage ich doch. Gestorben wird ja immer, wir sind doch fast nur noch Alte im Dorf. Aber in letzter Zeit? Einer nach dem anderen. Als wäre die Pest ausgebrochen. Manchmal denke ich, das ist nicht mehr normal.»

«Und woran sind die alle gestorben?»

«Na ja, woran man eben so stirbt, das Herz, Krebs, Lungenentzündung, du weißt schon. Aber lass uns über etwas anderes sprechen. Hast du schon den Termin für die Scheidung?»

Da redete ich doch fast lieber über tote Greise.

«In knapp drei Monaten.»

«Und du bist ganz sicher, dass es kein Zurück für euch gibt? Justus ist so ein feiner Mann!»

«Ganz sicher, Mãe. Der feine Mann lebt jetzt mit einer Einundzwanzigjährigen zusammen, schon vergessen?»

«Das ist doch sicher nicht von Dauer. Man muss auch verzeihen können, gerade als Frau. Ich weiß, wovon ich rede.»

Ich wusste es auch. Meine Mutter hatte nicht grundlos darauf bestanden, nach Portugal zurückzugehen. Monika Vogelsang hieß die Dame, die in Deutschland zwei Stockwerke über uns gewohnt hatte. In einer Wohnung, in der auffallend häufig etwas kaputt war. Und dann kam mein Vater, der handwerklich begabte portugiesische Nachbar von unten, und reparierte. Bis meine Mutter dem ein Ende setzte. Das war kurz vor meinem Abitur. Meine Eltern zogen zurück nach Portugal, und ich blieb in Hannover bei einer meiner Tanten.

Aber ich war nicht wie meine Mutter. Ich würde Justus nicht verzeihen, und wenn er auf blutigen Knien zurückgerutscht käme. Und das sagte ich ihr auch. Sie seufzte und sagte erst einmal nichts mehr. Ich hoffte inständig, dass sie um das Thema Justus in naher und ferner Zukunft einen Bogen machen würde. So, wie ich es mir auch für mich und meine Gedanken wünschte.

Wir quälten uns durch die Stadtdurchfahrt von Olhão und ich musste mich aufs Fahren konzentrieren. Ab Tavira begann ich die Fahrt über die Landstraße zu genießen, obwohl ein alter Lastwagen mit knapp sechzig Stundenkilometern vor mir hertuckerte. An Überholen war nicht zu denken, der Gegenverkehr riss überhaupt nicht ab. Offenbar waren wir nicht die Einzigen, die keine Mautgebühren zahlen wollten. Egal. Ich hatte Urlaub. Jedenfalls so etwas Ähnliches. Und ich fuhr durch blühende Landschaften. Außerhalb der Ortschaften strotzten die Wiesen rechts und links der Straße vor Grün und waren durchsetzt von bunten Wildkräutern. «Abril – aguas mil.» Offenbar hatte das Sprichwort vom tausendfachen Wasser im April für dieses Jahr gestimmt. Rechter Hand lag in einiger Entfernung der Atlantik, an diesem windstillen Tag eine spiegelnde, blassblaue Fläche, die fast nahtlos in den Horizont überging. Ich dachte an die graue Tristesse, aus der ich am Morgen abgeflogen war, und atmete tief durch.

«In Altura kannst du auf die Autobahn fahren, bis zur Ausfahrt Vila Real ist es umsonst.»

Ich tat, wie mir geheißen, fuhr ein paar Kilometer auf der Autobahn, nahm die Ausfahrt und bog dann auf die noch ziemlich neue Schnellstraße, die uns gen Norden brachte. Nach ein paar Kilometern veränderte sich die Landschaft, wir fuhren in die Berge. Früher, in meinen ersten Studienjahren hatte ich manchmal mit Freundinnen bei meinen Eltern Urlaub gemacht. Die waren immer völlig überrascht, dass das Hinterland der Ostalgarve so hügelig ist. Und so schön. Es ist, als führe man in weniger als einer halben Stunde von einer Welt in die andere.

Als wir den glitzernd in der Sonne liegenden Stausee von Odeleite passierten, merkte ich, dass meine Mutter eingeschlafen war. Sie begann leise zu schnarchen. Ich stellte die Klimaanlage auf kleiner Stufe wieder an und dachte darüber nach, was sie gesagt hatte. So viele Tote in so einem kleinen Ort. Schon merkwürdig. Womöglich lief im Hinterland der Ostalgarve ein auf Senioren spezialisierter Serienmörder herum. Ich warf allen Ernstes einen besorgten Blick auf meine schlafende Mutter, ehe ich mich eine Idiotin mit kruder Phantasie und zu vielen Krimis im Regal schalt und leise vor mich hin lachte.

Jetzt, keinen Monat später, ist mir jedes Lachen vergangen.

3

«Na, wenn das nicht Anabela Silva ist!»

Oh nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Ich wollte doch ganz in Ruhe hier sitzen, den malerischen Ausblick auf den Fluss und das spanische Dorf Sanlúcar de Guadiana am anderen Ufer genießen, meinen Weißwein trinken und später vielleicht noch ein bisschen lesen. In relativer Ruhe jedenfalls. Ich saß am Quiosque, einer Mischung aus Kiosk und Bar, und der Laden war gut besucht. Eigentlich ist es nur eine kleine Bude in Form eines von einer grünen Kuppel gekrönten Pavillons inmitten einer großen Terrasse. Fast alle Tische waren besetzt, aber das Geplauder der anderen Gäste störte mich nicht. Die Wortfetzen, die mir in verschiedenen Sprachen ans Ohr wehten, empfand ich als entspannend, genauso wie die dezente Jazzmusik aus den Lautsprechern. Die Gespräche gingen mich ja nichts an. Ich selbst musste schließlich keinen Ton sagen.

Nun allerdings schon. Der Mann, der vor mir stand, war unverkennbar mein Cousin zweiten Grades Luís Silva, Sohn eines Cousins meines Vaters. Unverkennbar wegen der wulstigen Narbe über seiner rechten Augenbraue, die er einem Sturz vom Baum in Kindertagen verdankt. Mit siebzehn hätte ich in den Ferien beinahe mal was mit ihm angefangen. Als junger Mann war er ziemlich attraktiv und hielt sich für Gottes Geschenk an die Weiblichkeit. Jetzt, als älterer Mann, war er, nun ja, auch nicht hässlich. Aber heute hätte mir auch der Sexiest Man Alive gegenüberstehen können, ich war nicht in Plauderstimmung. Allerdings konnte ich schlecht so tun, als würde ich meinen Cousin nicht kennen. Oder ihn einfach ignorieren.

«Boa tarde, Luís.»

Statt zu antworten, fixierte er mein Weinglas und zog die Augenbrauen hoch. Eine anständige portugiesische Frau trinkt nicht in der Öffentlichkeit, sagt meine Mutter. Allenfalls ist ein Glas Wein zum Essen erlaubt. Weshalb ich mir eigens eine Tüte Chips gekauft hatte. Wenn ich Luís’ Blick richtig deutete, galten die Chips allerdings nicht als Mahlzeit. Oder ich hätte die Tüte öffnen sollen.

«Ist was?» Mein Ton war gereizt. Ich war gereizt. Schlimm genug, dass er meine Ruhe störte, ich brauchte nicht auch noch vorwurfsvolle Blicke. Herrgott noch mal, ich war schließlich im Urlaub. Jedenfalls theoretisch. Praktisch hatte ich zum ersten Mal seit drei Tagen ein bisschen Ruhe und Zeit für mich allein. Und jetzt das. Es war nicht fair. Ich trank einen großen Schluck. Sollte Luís Silva doch von mir denken, was er wollte. Nebenbei bemerkt hatte er selbst eine Flasche Bier in der Hand.

«Boa tarde, Bela. Was soll sein?»

Vielleicht hatte ich mir den Vorwurf in seinem Blick nur eingebildet. Er stellte die Bierflasche auf meinen Tisch und beugte sich zu mir herunter. Gut erzogen, wie ich bin, kam ich ihm entgegen. Küsschen links, Küsschen rechts, dann saß er auch schon auf dem Stuhl mir gegenüber, nahm mir die Aussicht auf Sanlúcar und verströmte neben dem Biergeruch einen holzig-würzigen Duft. Wahrscheinlich sein Rasierwasser, und zwar kein billiges. Nicht unangenehm.

«Meine hübsche Cousine gibt sich mal wieder die Ehre? Was für eine Überraschung!» Er sah sich um, drehte den Kopf samt Oberkörper in alle Richtungen. «Und der Herr Professor? Gar nicht dabei?»

So sicher wie das Amen in der Kirche wusste Luís längst von meiner Trennung. Idiot. Ich musste mich mächtig zusammenreißen, um das Wort nicht auszusprechen. Zu meinem Leidwesen habe ich das aufbrausende Wesen meines Vaters geerbt und verbrauche viel Energie dafür, es unter Kontrolle zu halten. Ganz besonders an Tagen, an denen ich schlecht gelaunt bin.

«Wie du siehst.»

«Gut schaust du aus.»

Er sah mir erst ins Gesicht und dann kurz in den Ausschnitt. Wie viele Portugiesinnen aus dieser Gegend bin ich klein und schmal gebaut, habe aber eine üppige Oberweite, die nicht zum Rest des Körpers passen will. Kleider muss ich grundsätzlich eine Nummer zu groß kaufen und ändern lassen. Die Bluse, die ich jetzt gerade trug, hätte auch etwas weiter sein dürfen.

«Danke.»

Verlegenes Schweigen. Luís griff nach dem Roman, den ich auf den Tisch gelegt hatte. «Homens há muitos», Männer gibt es viele. Das Buch hatte ich mir am Flughafen gekauft, um mein Portugiesisch aufzupolieren. Breites Grinsen bei meinem Gegenüber. «Wie wahr, wie wahr. Interessante Lektüre.» Er zwinkerte mir zu. Mit einem Auge. Zweimal. Sollte das eine Anmache sein? Nicht zu fassen. Der Mann war verheiratet und Vater von drei Kindern.

«Und wie geht es deiner Frau?»

«Gut.»

Er blätterte in dem Buch, las ein paar Zeilen.

«Kennst du den Autor?»

Er lachte. «Literatur ist nicht so mein Ding. Mir reichen schon die Dienstanweisungen, die ich dauernd lesen muss.»

Scheiße, ja, Luís war bei der GNR, der hiesigen Polizeigewalt. Weil er Zivil trug, hatte ich nicht mehr daran gedacht. Ob er deshalb so kritisch auf meinen Wein geschaut hatte? Es war klar, dass ich mit dem Auto nach Hause fahren würde, es gab kaum eine Alternative.

Ich suchte nach einem unverfänglichen Thema. «Alcoutim hat sich ja ganz schön gemacht, seit ich zuletzt hier war.» Das stimmte. Wo vor ein paar Jahren noch Autos die Ortsmitte zugeparkt hatten, war jetzt ein hübsch gestalteter Platz mit einem Brunnen, Wasserspielen und Bänken angelegt worden, umstanden von Laternen im Stil alter Gasleuchten, an denen üppig bepflanzte Blumenschalen hingen. Das gesamte Städtchen wirkte herausgeputzt, wie frisch gestrichen. Idylle pur. Vor meinem Besuch in der Bar war ich durch die Gassen geschlendert und hatte gestaunt, wie viele der alten Häuser renoviert worden waren. Und darüber, dass es inzwischen sogar in diesem kleinen Ort einen vollgestopften China-Shop gab, in dem es von der Unterhose über Schuhe bis zu Haushaltsartikeln und Friedhofskerzen so ziemlich alles zu kaufen gab. Ich hatte nicht widerstehen können, war hineingegangen und hatte für drei Euro ein fröhlich buntes Tuch erstanden.