5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Jackie-Dupont-Reihe

- Sprache: Deutsch

Champagner, Juwelen und ein Mord: Glamour-Detektivin Jackie Dupont ermittelt im London der Zwanzigerjahre

London 1920: Während einer rauschenden Party in den goldgeschmückten Räumlichkeiten von Buckingham Palace wird eine kostbare Krone gestohlen. Das Königshaus ruft Jackie Dupont auf den Plan, Privatdetektivin mit Spezialgebiet Diamantenraub. Diese hat nicht nur eine Schwäche für tiefroten Lippenstift und edle Abendroben, sondern auch für äußerst eigenwillige Ermittlungsmethoden. So lädt sie alle Verdächtigen kurzerhand übers Wochenende in ein kleines Jagdschlösschen auf dem Land ein. Doch schon am ersten Abend bricht einer der Gäste tot zusammen – vergiftet! Und bald schwebt auch Jackie selbst in großer Gefahr ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

EVE LAMBERT ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Genau wie ihrer Titelheldin Jackie Dupont wurde ihr das Reisen in die Wiege gelegt: 1979 im Tessin geboren wuchs sie in Hamburg, Italien und Großbritannien auf. Heute lebt sie wieder in Hamburg. Wenn sie nicht gerade schreibt, arbeitet sie als Gästeführerin und begleitet Touristen aus aller Welt durch die Hansestadt.

Außerdem von Eve Lambert lieferbar:

Die Tote mit dem Diamantcollier. Ein Fall für Jackie Dupont

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

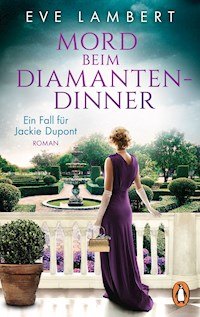

EVE LAMBERT

MORD

BEIM

DIAMANTENDINNER

Ein Fall für Jackie Dupont

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlag: Favoritbüro

Umschlagmotiv: © ILINA SIMEONOVA/Trevillion Images; tomertu/shutterstock; Disavorabuth/shutterstock; Vaclav Volrab/shutterstock; Janis Smits/shutterstock; Gordon Bell/shutterstock

Redaktion: Angela Troni

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-24899-4V002

www.penguin-verlag.de

Buckingham Palace, Oktober 1920

Der erste Wagen, ein schwarzer Rolls-Royce, fuhr gegen 21 Uhr im Innenhof des Palastes vor. In der Dunkelheit waren die Insassen von außen nicht zu erkennen, zumal die von Regentropfen bedeckten Scheiben des Fahrzeugs die Lichter des Palastes widerspiegelten. Das schwere Automobil hielt vor einem Treppenaufgang. Sogleich eilte ein älterer Herr von eindrucksvoller Statur herbei, um die Wagentür zu öffnen. Es war Sir Reginald Hemsquith-Glover, Privatsekretär der Königinmutter, der dem noch unsichtbaren Passagier die Hand entgegenhielt. Bald kam ein eleganter Schuh zum Vorschein, und wenige Sekunden später hatte er eine Dame aus dem Fahrzeug befördert. Sie trug ein violettes Abendkleid, welches ihr rotes Haar perfekt zur Geltung brachte, dazu einen dunkelbraunen Nerzmantel und tiefgrüne Smaragde an Hals, Ohren und Handgelenken. Ihr Gesicht war durchaus attraktiv, doch wirkte alles an ihr ein wenig zu groß, fand Sir Reginald. Die Augen, der Mund und die weiblichen Rundungen.

»Misses McLeod«, sagte Sir Reginald und verbeugte sich. »Was für eine Freude.«

»Hallo, wie geht es Ihnen?«, antwortete die Dame mit hörbar amerikanischem Akzent. Sie interessierte sich jedoch nicht weiter für sein Befinden, sondern drehte sich zur geöffneten Wagentür um. »Ich hätte die Stola mitnehmen sollen, Minerva.«

Sir Reginald fischte soeben eine weitere Dame aus dem Auto. Sie war sehr schlank, besaß ein kantiges und dennoch feingliedriges Gesicht und trug das dunkle Haar kinnlang, wie es seit Neuestem unter trendbewussten jungen Frauen Mode zu sein schien. Ihr Kleid war leuchtend rot, der Pelz schneeweiß, und ihre schmalen Handgelenke zierten Brillanten.

Der Privatsekretär lächelte. »Lady Minerva, Sie sehen wunderbar aus.«

»Sir Reginald!«, rief Lady Minerva Wrexley überrascht. »Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Mister Daubenay kümmert sich heute Abend um uns.«

»Mister Daubenay ist im Theater. Er hat mich mit der Aufgabe betraut, über Ihre kleine Party zu wachen.«

Lady Minerva zwinkerte verschwörerisch und legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich verstehe. – Sagen Sie, Sir Reginald, könnten Sie wohl einen Diener rufen lassen? Ich habe einige Hutschachteln mit meinen neuesten Kreationen dabei, die ich meinen Freundinnen später zeigen möchte. Jemand muss sie hineintragen.«

»Ich werde mich selbstverständlich darum kümmern. Seine Königliche Hoheit hat allerdings darum gebeten, das Personal heute Abend auf das Nötigste zu beschränken.«

»Dieser Schelm. Wohin dürfen Tilda und ich uns denn begeben?«

»In den Blauen Salon, ich werde Sie begleiten.«

»Nicht nötig«, sagte Tilda McLeod. »Wir kennen den Weg. Und keine Sorge, wir werden schon nichts stibitzen. – Ah, da kommen ja die Kenworthys.«

Eine zweite Limousine hielt hinter der ersten, und Sir Reginald machte sich sogleich daran, die Neuankömmlinge zu begrüßen.

Zwei weitere Damen und ein Herr gesellten sich zu Tilda McLeod und Lady Minerva. Die Damen waren unverkennbar Zwillingsschwestern und trugen fast identische grüne Abendkleider, während der Herr ganz klassisch im Anzug daherkam. Bei ihm handelte es sich um Lord Kenworthy, den Ehemann einer der beiden Damen. Die Schwestern waren bei Weitem nicht so liebreizend wie Misses McLeod und Lady Minerva, stellte Sir Reginald bedauernd fest. Die Zähne zu prominent, von einem Kinn nicht viel zu sehen. Lord Kenworthy seinerseits besaß ein Durchschnittsgesicht, das in jeder Menschenmenge verschwinden würde. Mit solchen Zügen sollte man Trickbetrüger werden, dachte Sir Reginald amüsiert.

»Ich nehme an, Seine Königliche Hoheit erwartet uns bereits?«, fragte Lady Kenworthy und verkniff sich offensichtlich ein Grinsen.

»Aber natürlich, Madam, im Blauen Salon«, antwortete Sir Reginald verschmitzt. »Wo sollte er denn sonst sein?«

»Ganz richtig«, sagte Lord Kenworthy, gleichfalls um Ernst bemüht. »Wollen wir schon einmal hinaufgehen, die Damen? Gott bewahre, dass wir den Prince of Wales auf uns warten lassen! Boy und Lucas werden sich allerdings verspäten, wie ich die beiden kenne.«

Lachend verschwand das Grüppchen im Palast.

Einen Augenblick später, um ihnen die gebührende Privatsphäre zu gönnen, folgte Sir Reginald den Gästen. Vor ihm erstreckte sich die Eingangshalle mit den Statuen, den Gemälden, den Spiegeln und dem dicken roten Teppich, dem es zu verdanken war, dass die Besucher lautlos durch die Korridore des Palastes schwebten. Seufzend ließ Sir Reginald sich in einem der Sessel am Eingang nieder. Derzeit las er die neuesten Sherlock-Holmes-Geschichten und ließ nur ungern davon ab. Er hoffte, die fehlenden Gäste ließen sich mit ihrer Ankunft tatsächlich noch etwas Zeit. Doch schon eine Viertelstunde später vernahm er die Geräusche von Reifen auf Kopfsteinpflaster.

Im Hof hielt soeben ein Cabriolet der Marke Rover, dem zwei Herren entstiegen. Es gehörte zu Sir Reginalds Aufgaben, jeden zu kennen, der Umgang mit den Royals pflegte, und er erkannte in den Neuankömmlingen Boy Fielding, den Theaterkritiker, und Lucas Carmichael, den Kampfpiloten.

Fielding war ein kleiner Mann, dessen blaue Augen stets ein wenig glasig wirkten. Er roch nach Alkohol.

»Reggie, alter Junge«, sagte er ein wenig verschwommen. »Sie sehen wieder mal spitze aus. Die perfekte Besetzung für die Rolle des Privatsekretärs der Königsfamilie. Geben Sie zu, Sie sind eigentlich Schauspieler.«

»Ich gestehe es, Mister Fielding.«

»Ach, kommen Sie! Sie sind viel zu gutmütig. Wehren Sie sich ein bisschen.« Er grinste und klopfte Sir Reginald auf die Schulter.

Der ließ ihn gewähren, da er Boy Fielding mochte. Der Mann hatte Charme und wusste ihn einzusetzen. Eine Eigenschaft, die Sir Reginald gleichermaßen besaß und dank der er es weit gebracht hatte.

Carmichael hatte ebenfalls blaue Augen, aber sein Blick war klar, im Gegensatz zu dem von Boy.

»Sie wurden heute Abend abgestellt, um uns zu bewachen, Sir Reginald? An Ihnen kommt ja keiner so leicht vorbei. Sie haben bestimmt in der Schule geboxt.«

»Wo denken Sie hin?« Sir Reginald lachte. »Das war einmal. Heute pustet mich schon ein Windhauch um. Kommen Sie nur in mein Alter, und Ihnen werden Körperstellen wehtun, von deren Existenz sie gar nicht wussten. – Nein, nein, Mister Daubenay ist im Theater, und ich bin seine Vertretung. So einfach ist das.«

»Ich würde auch lieber in ein richtiges Theater gehen«, murrte Boy. »Wohin des Wegs?«

»In den Blauen Salon. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«

Die beiden Lebemänner durfte Sir Reginald keinesfalls allein durch den Buckingham Palace geistern lassen. So sympathisch sie ihm auch waren, er traute ihnen durchaus zu, im Vorbeigehen den einen oder anderen Kerzenhalter einzustecken. Langsam trieb er sie vor sich her, durch die Empfangshalle, die Treppe hinauf, weiter durch die Flure des Palastes, bis er sie sicher im Blauen Salon abgeliefert hatte. Anschließend setzte er seinen Weg fort und begab sich in sein unweit gelegenes Arbeitszimmer, wo er sich endlich ganz in Sir Arthur Conan Doyles Roman vertiefen konnte.

Erst als der Gong der Standuhr ihn informierte, dass eine volle Stunde vergangen war, erhob er sich und begann seine Inspektionsrunde durch den Palast. Er warf einen letzten Blick auf die Krone, die in einer Vitrine neben der Tür funkelte – ein Hochzeitsgeschenk an die Königinmutter –, dann rückte er sein Jackett zurecht und betrat den Flur.

Laute Musik drang aus dem Blauen Salon, in dem ein Grammofon stand. Sir Reginald trällerte leise die Melodie mit. Bald erreichte er das obere Ende der Treppe. Dort blieb er stehen und betrachtete eine chinesische Vase, auf der Staubspuren zu sehen waren. Er würde sich den zuständigen Kammerdiener zur Brust nehmen müssen. Doch noch etwas stimmte nicht. Er schaute nach links, er schaute nach rechts, aber das Bild wollte ihm einfach nicht gefallen. Dann trat er einen Schritt zurück und fand den Fehler. Hier sollten zwei Vasen stehen. Wo war die andere Vase?

Die Antwort auf die Frage wurde Sir Reginald sogleich offenbart: an seinem Hinterkopf.

Ein stumpfer Gegenstand traf ihn, er stürzte die Treppe hinunter, und um ihn herum wurde es schwarz.

EXTRABLATT – MAYFAIR-MÖRDERSCHLÄGTWIEDERZU!

Der Mayfair-Mörder tötet Opfer Nummer sechs. Kann Scotland Yard uns noch beschützen?

Am Montagvormittag wurde der bekannte Londoner Hutmacher Jesiah F. Storton von seinem Assistenten in seinem Atelier in der Savile Row ermordet aufgefunden. Alle Hinweise deuten auf eine erneute Tat des sogenannten Mayfair-Mörders hin, der sich seit einigen Jahren seine Opfer in den Werkstätten und Geschäften von Mayfair sucht. Ihnen allen wurde auf grausame Art und Weise die Kehle durchtrennt, anschließend wurden sie mit ihren eigenen Arbeitsmaterialien übersät.

Wie lange soll das Morden noch weitergehen? Was unternimmt Scotland Yard?

Saint Pancras, London, November 1920

»Sie sind also der Ansicht, es handele sich bei dieser Detektivin um Ihre verstorbene Frau?«

»Sie ist meine Frau. Daran besteht kein Zweifel.« Christopher St. Yves, der Duke of Surrey, rutschte ungelenk auf der viel zu kurzen Couch herum, auf der er sich zum Zwecke seiner Behandlung bei Professor Zwingli, derzeit Londons berühmtestem Psychiater, niedergelegt hatte. Es störte Kit, dass er das weißbärtige Gesicht des Arztes während der Behandlung nicht sehen konnte, aber der Professor hatte ihm gleich zu Beginn der Therapie erklärt, Kit rede nicht mit ihm, sondern mit seinem eigenen Unterbewusstsein, weswegen der Professor hinter ihm in einem Ohrensessel saß. Kit war sich allerdings sicher, sein Unterbewusstsein habe bis dato ohne Schweizer Akzent gesprochen.

»Ihre Frau gilt seit dem Untergang der Titanic vor acht Jahren als verschollen, und bis zu Ihrer Begegnung mit besagter Detektivin in Monaco hat niemand sie für die Duchess of Surrey gehalten, nicht wahr?«

»Meine Frau hat bis zu unserer Heirat ein behütetes Dasein geführt. Sie war noch sehr jung und überaus schüchtern. Jetzt ist sie eine ganz andere Persönlichkeit. Nur Menschen, die mit ihr wirklich vertraut waren, würden sie hinter der Fassade der Jackie Dupont erkennen.«

»Verstehe. Sie sagten außerdem, Sie seien mit der Detektivin intim gewesen. Hätte sich Ihnen die Identität Ihrer Ehefrau dabei nicht erschließen müssen?«

Kits Wangen erhitzten sich spürbar. »Ja und nein. Es war … Sie war … Entschuldigen Sie, aber ich kann darüber nicht sprechen.«

»Warten wir also noch ein Weilchen damit. Wir möchten nichts erzwingen, Mylord. Hatten Sie seit Ihrer Begegnung an der Riviera noch einmal Kontakt zu dieser Frau?«

»Nein. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Ich habe ihrer Firma in Boston telegrafiert, ich habe Briefe geschrieben, ja, ich habe sogar meinen Sekretär nach Amerika geschickt, um sie ausfindig zu machen. Aber die Detektei ließ mich wissen, dass sie mit einem wichtigen Fall betraut und ich nicht dazu befugt sei, ihren Aufenthaltsort zu erfahren.«

Der Professor räusperte sich. »Gewiss nichts Ungewöhnliches in der Berufssparte.«

»Gewiss nicht. Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass sie absichtlich nicht auf meine Kontaktversuche reagiert.«

»Warum, glauben Sie, wünscht Miss Dupont – so war doch der Name – keinen Kontakt zu Ihnen?«

»Weil sie mich hasst!« Kit versuchte, sein Temperament zu zügeln. Doch ihn überkamen die gleichen hilflosen Gefühle wie jedes Mal, wenn er an Jackie Dupont dachte. An jene Frau, die er neun Jahre zuvor als Diana Gould kennengelernt hatte.

»Hass ist eine starke Emotion. Worin sehen Sie diesen Verdacht begründet? Ihr Schluss mag übereilt sein.«

Die schweizerische Gemächlichkeit des Psychiaters half Kit nicht unbedingt dabei, sich zu beherrschen. »Herr Professor, seien Sie ehrlich, würden Sie den Mann, der Ihren Vater und Ihren Großvater auf dem Gewissen hat, etwa nicht hassen? Der Sie schändlich belogen und betrogen hat? Der mit Ihrem Geld ein Haus für seine Geliebte gekauft hat? Wenn ich mir vorstelle, was sie alles durchlitten hat!«

»Sie erwähnten auch anonyme Briefe, die Sie erhielten und in denen Ihnen die Insassinnen eines Rettungsbootes die Szenen an Bord der Titanic schilderten. Davon, wie Ihr Schwiegervater sich das Leben nahm, damit seine Tochter keinen Grund mehr sah, bei ihm an Bord des sinkenden Schiffes zu bleiben.«

Die Bilder, die sich daraufhin vor Kits geistigem Auge abspielten, waren entsetzlich. Sein Schwiegervater Henry Gould, der sich den Colt an die Schläfe hielt. Ein Knall. Blut. Diana in ihrem weißen Pelzmantel, den Hundewelpen auf dem Arm, die verkündete, ihn freizugeben für die Frau, die er liebte, und lieber zu sterben, als ihm im Weg zu stehen. Diese Szenen hatten ihn in den folgenden Jahren in den Wahnsinn getrieben, bis an die Kriegsfront, auf der Suche nach einem qualvollen Tod, um Abbitte für den Verrat an seiner Frau zu leisten.

Wie wäre es mir ergangen, fragte er sich, wenn ich keinen anonymen Brief erhalten hätte, in dem ihm die grauenhaften Situationen geschildert wurden? Wäre ich der überhebliche Lebemann von früher geblieben? Ein Filou, der eine junge Amerikanerin geheiratet hatte, ohne einen Gedanken an ihre Gefühle zu verschwenden, nur wegen ihres Vermögens?

Diana hatte ihn abgöttisch geliebt, doch es war ihm egal gewesen. Er hatte geglaubt, ihm stünde alles zu. Eine Ehefrau, die ihm eine hohe Mitgift und einen Erben bescherte, dazu eine Geliebte, die für die niederen Triebe zuständig war. Lag die Erklärung dafür in seiner Erziehung? Im britischen Hochadel war das alles völlig normal, trotzdem wollte Kit kein solcher Mann sein, und eine Erklärung war eben keine Entschuldigung. Mit dem verwöhnten Jungen von damals, der alles auf die leichte Schulter nahm, verband ihn heute nichts mehr. Nun ja, fast nichts mehr: Seine Leidenschaft für die Malerei hatte Dianas – vermeintlichen – Tod überdauert.

Seine Stimme bebte, als er weitersprach. »Was sie durchgestanden haben muss. Welche Seele kann das verkraften? Ist es da ein Wunder, wenn sie es vorzieht, das Leben einer anderen zu führen? Einer Fantasiegestalt?«

Der Professor schien einen Moment lang nachzudenken. »Was Sie schildern, nennen wir in der Forschung ein Trauma. Ein solches Schockereignis kann, da sind wir Experten einer Meinung, eine Spaltung oder gravierende Veränderung der Persönlichkeit verursachen.«

»Sehen Sie! Das ist es! Diana weiß nicht, wer sie ist. Sie hält sich für Jackie Dupont, für die unbesiegbare, unberührbare Jackie Dupont. So schützt sie sich vor ihren furchtbaren Erinnerungen.«

»Andererseits«, fuhr der Professor unbeirrt und weiterhin entsetzlich behäbig fort, »hat die Person, die Sie für Ihre verstorbene Gemahlin halten, eine Familie sowie einen Beruf, und sie ist einer Vielzahl von Leuten bekannt. Außerdem, und da müssen wir ehrlich sein: Eine Chance, im eiskalten Wasser des Nordatlantiks zu überleben, gibt es nicht.«

»Diana muss gerettet worden sein und sich als jemand anders ausgegeben haben.«

»Ich habe die Geschehnisse damals in den Zeitungen verfolgt und nehme an, Sie waren sogar in die Untersuchungen verwickelt. Alle Überlebenden sind namentlich bekannt, ihre Identitäten sind sämtlich bestätigt.«

Kits Gedanken sprangen hin und her. »Meine Frau ist clever, wirklich, Herr Professor. Sie ist auf eine Weise intelligent, die Sie und ich uns kaum vorstellen können. Nun übt sie ihre lange geplante Rache an mir. Ich halte es sogar für möglich, dass sie die anonymen Briefe selbst geschrieben hat. Unsere Begegnung an der Riviera war ebenfalls abgekartet. Sie muss gewusst haben, dass ich dorthin reisen würde. Wahrscheinlich ließ sie mich damals längst beschatten. Über die Möglichkeiten dazu verfügt sie. Was sie über mich weiß …« Kit konnte an dieser Stelle schlecht erwähnen, dass er zu seinem Privatvergnügen Gemälde fälschte und gegen die Originale eintauschte. »Diese Dinge kann niemand wissen, der mich nicht schon vor dem Krieg kannte. Sie ist nur deshalb nach Monaco gereist, um mit meiner Bestrafung zu beginnen. Acht Jahre musste ich laut Testament warten, bevor ich eine erneute Ehe schließe, ohne mein Erbe zu verlieren. Und nach sieben Jahren und zehn Monaten steht sie plötzlich vor mir? Ich war kurz davor, wieder zu heiraten. Sie wusste, sobald ich sie träfe, wäre ich dazu nicht mehr imstande. Ich liebe meine Frau und werde sie immer lieben.« Seine Worte kamen ihm selbst widersinnig vor. Woher hätte Diana wissen sollen, dass er sie liebte, obwohl er in der Vergangenheit nichts getan hatte, um diesen Umstand zu belegen? Tatsächlich war ihm erst ein Jahr nach dem Untergang der Titanic klar geworden, was er an ihr hatte.

Der Professor klang ein wenig belustigt. »Sie müssen sich entscheiden, Mylord. Hat sie ihre wahre Identität verdrängt, oder will sie Rache an Ihnen üben? Das eine schließt das andere aus, oder? – Ach, unsere Zeit ist um. Ich denke, wir werden der Sache im Laufe der Monate weiter auf den Grund gehen können. Merci vielmals.«

Kit fand es zwar eigenartig, dass der Professor das Gespräch mittendrin abbrach, genau in dem Moment, da Kit seine Gefühle preisgegeben hatte. Dennoch protestierte er nicht, sondern setzte sich langsam auf. Im Grunde war er froh, diesem merkwürdig stillen Raum zu entkommen, hinaus in die laute Stadt.

»Nächste Woche um die gleiche Zeit, Mylord? Zehn Uhr?«

»Sicher, sicher.«

Kit erhob sich und verließ das Behandlungszimmer. Es befand sich in einem kleinen Stadthaus in der Nähe des Bahnhofs King’s Cross. Am Straßenrand vor dem Haus wartete ein cremefarbener Rolls-Royce. Kits Chauffeur entstieg dem Fahrzeug und hielt seinem Dienstherrn die Tür auf.

Der Duke nickte ihm zu. »Danke, Carlton.«

Auf der Rückbank lag, wie gewünscht, die aktuelle Ausgabe der London Times.

»Der Mayfair-Mörder hat wieder zugeschlagen, Sir«, verkündete Carlton genüsslich. »Diesmal in der Savile Row.«

»Tatsächlich?« Kit blätterte die Zeitung auf und entdeckte sogleich die Überschrift, die Carltons Behauptung bekräftigte. »Meine Güte, hoffentlich hat es nicht meinen Schneider erwischt.«

Er überflog den Artikel. Sein Schneider war noch einmal davongekommen.

»Unheimlich, nicht wahr, Sir?« Carlton bog am Hyde Park nach links ab. »Wenn ich darüber nachdenke, dass mein Vater mich damals zu einer Schneiderlehre überreden wollte … Mir läuft es eiskalt den Rücken herunter.«

Auch Kit wurde von wohligem Grauen erfasst, wie ein jeder, der vom Mayfair-Mörder las, aber nicht dessen Zielgruppe angehörte. Außerdem war es viel angenehmer, sich über einen wahnsinnigen Serienkiller Gedanken zu machen als über Jackie Dupont.

Seit seiner Begegnung mit der Detektivin im Frühjahr war Kit in einen Gedankenkreislauf geraten. Wieder und wieder rief er sich ihr Gesicht vor Augen, verglich es mit den wenigen Fotografien, die er von seiner Frau Diana besaß, suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Wie konnte das nur alles passiert sein? Im einen Moment hatte er noch mit seiner Verlobten Anne Fortescue auf einer Jacht in der Bucht von Monaco getanzt, und im nächsten verhörte ihn im Polizeipräsidium des Fürstentums Jackie Dupont in Form seiner reinkarnierten Ehefrau Diana zum Mord an einer amerikanischen Millionärin. Bald zwang sie ihn dazu, ihr bei den Ermittlungen behilflich zu sein, indem sie ihn mit ihrem Wissen über seine Fälscherkarriere erpresste. Sein mühsam wiederaufgebautes Leben fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann, kaum dass er glaubte, sie für sich gewonnen zu haben, verschwand sie auf Nimmerwiedersehen.

Seine Rückkehr nach Großbritannien war alles andere als angenehm gewesen. Immerhin hatten seine Mutter und sein gesamter Bekanntenkreis nach einem Grund für die Auflösung seiner Verlobung mit Anne Fortescue verlangt. Er rechnete es Anne hoch an, dass sie die Wahrheit über die Trennung nicht offenbarte und Kits Vermutung, Jackie Dupont sei Diana, die Duchess of Surrey, für sich behielt. Anne hatte ihm sogar noch einen Brief geschrieben, in dem sie ihn inständig bat, einen Psychiater aufzusuchen. Sie war der festen Überzeugung, sein Irrglaube liege in dem Trauma begründet, das er auf den Schlachtfeldern von Frankreich und Belgien erlitten hatte. Dass er letztendlich den Weg zu Professor Zwingli fand, war jedoch einem anderen Umstand geschuldet. Jenem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte: Kit konnte nicht mehr malen.

Wie oft hatte er sich in den vergangenen Monaten an die Staffelei gesetzt? Er vermochte es nicht zu sagen. Was auch immer er zu malen versuchte, wie sehr er sich auch bemühte, sich in eine Szene hineinzuversetzen, stets plagten ihn seine elenden Gedanken, die unaufhörlich kreisten. Keinen Strich bekam er auf die Leinwand.

Carlton war mit dem Mayfair-Mörder noch nicht fertig. »Haben Sie einen Hut von Storton, Sir?«, holte er Kit aus seinen Gedanken.

»Nein, ich kaufe meine Hüte bei Giles, möge der Gott der Hutmacher ihn beschützen. Ich werde ihm einen privaten Sicherheitsdienst spendieren müssen.«

Der Chauffeur kicherte. »Böse, Sir. Sehr böse.«

Carlton konnte sich solche Vertraulichkeiten erlauben. Während des Krieges hatte er als Soldat Kits Regiment angehört, und Kit kannte seinen ehemaligen Offizier gut genug, um ihm einige Freiheiten zu gewähren, die den Bediensteten sonst nicht zustanden. Eine Zeit lang hatte Carlton seinen Herrn wegen dessen Schulterverletzung mehrmals die Woche vom Familiensitz der Surreys zu einem Spezialisten nach Brighton gefahren, und Kit war ihm in jenen Tagen für sein fröhliches Geplänkel immer dankbar gewesen.

»Man könnte meinen, die Leute hätten den Krieg schon vergessen«, schimpfte Carlton bei Erreichen der Oxford Street. »Da stehen sie vorm Schaufenster von Selfridge’s, als könnten sie kein Wässerchen trüben.«

Es stimmte. Vor dem riesigen Kaufhaus drängelten sich die Passanten, um die Kreationen in der Auslage zu bestaunen.

»Gönnen Sie den Menschen das Vergessen, Carlton«, sagte Kit. »Weihnachten ist nicht mehr lange hin.«

»Damit fangen sie auch jedes Jahr früher an, Sir. Es ist eine Schande. Schon vor Allerheiligen. Das hätte es zu Zeiten meiner Großmutter nicht gegeben. – Mal sehen, ob sie endlich das Pferd vom Milchmann dazu bewegt haben, den Milchkarren aus der Audley Street zu ziehen. Ich frage mich, warum der sich keinen neuen Gaul zulegt, wenn der alte ständig streikt. – Tatsache, wir können durch.«

»Wie schön.«

Der Rolls stoppte vor dem Stadthaus der Surreys am Grosvenor Square. Wieder hielt der Chauffeur ihm die Wagentür auf.

»Ich gehe heute Abend nicht aus, Carlton. Sie können also freimachen.«

»Danke, Sir.«

Kit erklomm die Stufen zum Haus, wo ihm Morris, einer der Diener, bereits öffnete.

Kaum war Kit in den Flur getreten, kam der Butler herbeigeeilt. »Guten Abend, Mylord, erlauben Sie mir, Ihnen Hut und Mantel abzunehmen.«

»Guten Abend, Leadbetter.«

Obwohl der Butler schon seit einigen Jahren an Arthrose litt, bestand er darauf, sich bei jeder Begegnung tief vor Kit zu verbeugen. Er gehörte zu der aussterbenden Gattung von Hausangestellten, die ihr ganzes Leben bei einer Familie verbrachten. Die Surreys waren dementsprechend sein ganzer Stolz. Mit harter Hand regierte er über Pförtner, Zimmermädchen und Dienstboten, führte einen anhaltenden Kleinkrieg mit Mister Gingrich, Kits Sekretär, und kam nicht darüber hinweg, dass sein Herr mittlerweile auf die Dienste eines Kammerdieners verzichtete. Penibel achtete er auf die Einhaltung der Rangordnung, duldete keinerlei Untergrabung seiner Autorität seitens der anderen Hausangestellten und fühlte sich, außer gegenüber Gott, nur Kit oder dessen Mutter, der Dowager Duchess, zu Gehorsam verpflichtet. Kit wollte die treue Seele längst in den Ruhestand schicken, doch protestierte seine Mutter dagegen, mit dem Argument, dass es dem Mann das Herz brechen würde. Leadbetter habe sich schon von Dianas Tod kaum erholt.

Kits Mutter verließ den Familiensitz der Surreys kaum noch. Seventree, das Anwesen derer von Surrey, lag zwar nur wenige Stunden per Automobil von London entfernt, doch die Hausherrin wollte in Ruhe ihrer Leidenschaft für die Malerei nachgehen. Ohnehin fand sie das moderne London stickig und die Luft dort verpestet.

Womit sie durchaus recht hat, dachte Kit. Die Luft in der Hauptstadt wurde tatsächlich immer schlechter. Er freute sich schon darauf, im Dezember nach Seventree zu fahren und den Winter auf dem Land zu verbringen. Sollte sich die Therapie mit Professor Zwingli bewähren, würde er den Mann mit dem Zug aufs Land kommen lassen. Geld spielte für Kit keine Rolle, denn durch die Heirat mit Diana, der Tochter des amerikanischen Stahl- und Eisenbahnmagnaten Henry Gould, war er reich wie Krösus.

Nein, er wollte jetzt eine Weile nicht mehr an Diana denken. Die gehörte auf Professor Zwinglis Couch.

»Liegt die Post im Arbeitszimmer?«, fragte er den Butler. »Ich habe wegen der Auktion bei Rotherhithe’s heute noch reichlich Korrespondenz zu erledigen.«

Leadbetter, der einige Zeit benötigt hatte, um sich wieder aufzurichten, neigte erneut den Kopf. Sofort bereute Kit, ihm eine Frage gestellt zu haben. »Ich nehme an, Mister Gingrich hat sie dort abgelegt, Sir. Das hoffe ich jedenfalls.«

»Danke, Leadbetter.«

Kit schritt die Treppe in den ersten Stock hinauf, wo er das Arbeitszimmer betrat. Kurz nach seiner lukrativen Heirat hatte er das Haus komplett renovieren lassen, weshalb die moderne Heizung nun dafür sorgte, dass der Raum ihn angenehm warm empfing.

Auf dem Schreibtisch lag ein Stapel Briefe. Leadbetter konnte Gingrich also nichts vorwerfen.

Kit hatte sich, nachdem er halbwegs von seiner Kriegsverletzung genesen war, dem renommierten Auktionshaus Rotherhithe’s als Kunstexperte angeboten. Einerseits, um etwas zu tun zu haben, andererseits, um weiter seiner geheimen Leidenschaft nachgehen zu können. Schon in seiner Jugend hatte er damit begonnen, Gemälde zu kopieren. Bald fand er heraus, dass nicht einmal seine Mutter die Fälschungen von den Originalen, die überall in Seventree an den Wänden hingen, zu unterscheiden vermochte. In Amerika hatte er die damals kaum achtzehnjährige Diana mit seinem Können beeindruckt. Deren Wissen um sein Hobby schien mit der Titanic im Eismeer versunken zu sein. Im vergangenen Jahr hatte er dann der Versuchung nicht länger widerstanden. Mehrere seiner Fälschungen waren unerkannt bei Rotherhithe’s unter den Hammer gekommen. Niemand hatte etwas bemerkt, außer Jackie Dupont. Außer Diana.

»Schluss mit Diana!« Grummelnd setzte Kit sich an den Schreibtisch und widmete sich der Post. Die Absender waren hauptsächlich Kunstsammler, die sich bei ihm über den Zustand und den Schätzpreis bestimmter Gemälde informieren wollten.

Er legte die Briefe der Sammler beiseite und betrachtete den einzig verbliebenen Umschlag. Er kannte die Handschrift. Oft sah er sie nicht, dennoch wusste er sofort, wem sie gehörte: Dianas Großmutter, Maria Dalton. Sie war die Witwe des berühmten Verlegers Hieronymus Dalton, der ebenfalls mit Diana und ihrem Vater an Bord der Titanic gegangen und niemals in New York angekommen war.

»Warum ausgerechnet heute?«, fragte Kit den Umschlag, der natürlich nicht antwortete.

Seine Finger waren schwer wie Blei, als er den Brieföffner zur Hand nahm. Das dicke Papier rutschte ihm entgegen, und für eine wahnwitzige Sekunde fürchtete er, der Brief würde ihm direkt an die Gurgel springen.

Er hielt die Luft an und las.

Lieber Christopher,

ich hoffe, du bist wohlauf und deine Genesung schreitet weiterhin voran. Wie du sicher weißt, geht es meiner alten Freundin aus New York, Jennie Jerome (dir besser als Lady Randolph Churchill bekannt, Winston Churchills Mutter), gesundheitlich zusehends schlechter. Daher habe ich beschlossen, den Winter bei ihr in England zu verbringen. In Begleitung meiner Zofe reise ich an Bord der RMS Scythia nach Liverpool, wo ich am 2. Dezember eintreffen werde. Von dort aus komme ich mit der Eisenbahn nach London und würde dich gerne einige Tage besuchen, bevor ich dann zu Jennie weiterfahre …

Was für ein Streich des Schicksals! Dianas Großmutter. Hier, in seinem Haus. Wie sollte er bei solchen Nachrichten von den elenden Stimmen in seinem Kopf geheilt werden? Schon kamen ihm die ersten Ideen, welche Fragen er Maria Dalton stellen müsste, um herauszufinden, was es mit Jackie Dupont auf sich hatte. Wusste Maria, dass ihre Enkelin noch lebte? Kannte sie die Detektei Dupont & Dupont?

Er raufte sich die Haare.

Das alles führte zu nichts. Er würde keine Antworten auf seine Fragen erhalten, solange Jackie Dupont sich ihm entzog. Wie er die Detektivin kannte, würde er sie nicht finden, solange sie nicht von ihm gefunden werden wollte.

Das Blut gefror ihm in den Adern. Was, wenn er sie niemals wiedersah? Wenn er nie eine Antwort bekam? Was, wenn er eines Tages ins Grab ging, ohne die Wahrheit über Dianas Schicksal zu erfahren?

So fingen sie wieder an, die endlosen Schleifen in seinem Kopf.

Moment mal. Hatte er gerade etwas gehört? Die Klingel? Zur Mittagszeit? Da kam doch niemand zu Besuch. Hatte er etwa jemanden eingeladen und es vergessen?

Ein gellender Schrei ertönte von unten. Kit sprang auf, hastete zur Tür, riss sie auf und rannte die Treppe hinunter. Auf halber Strecke blieb er wie angewurzelt stehen.

Unten krallte sich Leadbetter kreidebleich mit einer Hand ans Treppengeländer, die andere presste er auf die Brust. Seine Augen waren weit aufgerissen, und er starrte auf die Eingangstür.

»Leadbetter, um Gottes willen!«, rief Kit. Er eilte den Rest der Treppe hinunter und legte dem Butler eine Hand auf die Schulter. »Sind Sie krank?«

Der Mann antwortete nicht.

»Morris!«, brüllte Kit. Er drehte sich zum Eingang um, wo er den Diener vermutete. »Schnell, rufen Sie einen A…«

Das Wort blieb ihm im Halse stecken.

Denn im Eingang, eingehüllt in einen sandfarbenen Nerzmantel, stand Jackie Dupont.

»Hallo, Kit.«

Leadbetter begann zu zittern. »Duchess!«, wimmerte er. »Duchess!«

Kit verstand sofort. Sein Butler sah es auch! Er erkannte sie!

»Diana!«, rief Kit.

»Duchess …«, flüsterte Leadbetter wieder. »Duchess …«

Diana oder Jackie Dupont, wie sie sich nannte, blieb von der Szene unberührt. »Sargent, lass den armen Diener in Ruhe, er muss Arty die Tür aufhalten.«

Ein kleiner weißer Hund marschierte in den Flur und sah sich um.

»Billy«, stammelte Leadbetter. »Billy the Kid.«

Billy the Kid … richtig! So hatte Diana ihren Hundewelpen genannt. Kit war der Name des Tieres nicht mehr eingefallen, aber jetzt, da er ihn hörte, erinnerte er sich.

Und siehe da, der Hund, der angeblich Männer verabscheute und vermutlich gerade Kits Hausdiener Morris an der Tür massakriert hatte, trippelte schwanzwedelnd über den Läufer auf dem Fußboden und sprang an Leadbetters Bein hoch.

»Dein Butler muss sterbenskrank sein«, urteilte Jackie Dupont, zauberte eine Zigarettenspitze aus ihrem Mantel und steckte eine Zigarette hinein, »wenn Sargent so freundlich zu ihm ist. Ich nehme an, er hat Unterleib. Komm her, Baby.«

Kit fühlte sich kurz angesprochen, doch da der Hund als Erster auf den Befehl hörte, blieb er lieber stehen.

Just in diesem Moment war hinter Jackie ein Grunzen zu vernehmen. Ein älterer Herr mit Schnurrbart erschien im Türrahmen, über und über mit Koffern beladen. Er kam Kit bekannt vor.

»Stell alles da vorne hin, Arty.«

»Wie du wünschst, Jackie.«

Der Hund knurrte den Kofferträger an und wurde zur Belohnung von seiner Besitzerin liebevoll auf den Arm genommen. »Gleich ist er weg, mein Schatz. – Genau da, Arty. Vorsicht mit dem Beautycase.«

Der Mann stellte Jackies Koffer an die angeordnete Stelle und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »War das alles, Teuerste?«

»Ja, Arty. Du kannst jetzt gehen.«

Er machte ein paar Schritte auf Jackie zu, wohl mit dem Wunsch, ihr die Hand zu küssen, jedoch vereitelte der zähnefletschende Sargent seinen Plan.

»Na, na, na«, säuselte Jackie, und es war Sargent, der den Kuss bekam.

»Auf bald, Jackie«, hauchte der Verehrer, verbeugte sich und lief hinaus.

An Arthrose scheint er nicht zu leiden, dachte Kit mürrisch. Auch nicht an Krebs im Unterleib.

Kit versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Was spielte sich hier ab? Leadbetter, Jackie, Sargent, der Mann mit den Koffern … Der Mann mit den Koffern! »War … war das Sir Arthur Conan Doyle?«

»Der gute alte Arty.« Jackie setzte Sargent ab. »Will mir denn niemand den Mantel abnehmen?«

Wie durch ein Wunder von all seinen Beschwerden geheilt, schoss Leadbetter nach vorn. »Sehr wohl, Madam.« Er half ihr aus dem Nerz und verschwand damit in Richtung Garderobe.

Kit konnte nichts anderes tun, als Jackie anzustarren. Sie trug einen weißen Herrenanzug aus edler Wolle, dazu Stiefel mit schwindelerregend hohen Absätzen. Genüsslich zog sie an der Zigarette, pustete den Rauch in einer Wolke aus dem rot geschminkten Mund und setzte sich schließlich in Bewegung. Sie kam näher und näher. Direkt vor Kit blieb sie stehen. Ihr blondes Haar glänzte wie Gold, sie duftete nach Blumen und teurem Tabak, als sie das Kinn hob und zu Kit aufblickte, mit Augen in der Farbe des Meeres.

»Na, hast du mich vermisst?«

Bevor er etwas sagen konnte, hatte sie einen Arm um ihn geschlungen. Er verlor jegliche Selbstbeherrschung, riss sie an sich und küsste sie. Endlich schwiegen die Stimmen in seinem Kopf.

Nach einer Weile löste sie sich von ihm. Sie grinste. Es war das Grinsen eines Alligators. »Offensichtlich ja.«

»Bist du hier, um den Mayfair-Mörder zu fassen?«, fragte Kit atemlos.

Sie lachte. »Wen? Ach, euren Londoner Serienkiller. Nein, mit derart groteskem Blödsinn gebe ich mich nicht ab. Das Königshaus hat mich angeheuert. Sie haben eine Krone verloren.«

Surrey House, London, November 1920

»Sie haben … was?« Kit ließ die Arme sinken.

»Sie vermissen eine Krone, Darling. Jetzt guck nicht so entsetzt. Eine stinknormale Krone. Kein Kronjuwel, falls du dir dahingehend Sorgen gemacht hast. Obwohl es mich durchaus interessiert, wie der Markt auf die Cullinans oder den Koh-i-Noor reagieren würde.«

»Auf wen?«

Jackie wand sich von Kit ab und ging zu ihrem Gepäck hinüber, vor dem Sargent es sich bequem gemacht hatte. »Cullinans. Koh-i-Noor. Die müssen dir ein Begriff sein, dir als Herzog der Krone. Ich rede von Diamanten. Großen, funkelnden Diamanten. Aus den Kronjuwelen, Sweetheart. Der Koh-i-Noor ist ein uralter Stein aus Indien. Er sitzt vorne in der Krone der Königin. Nur Frauen können ihn tragen, ohne von ihm verflucht zu werden. Ist das nicht charmant? Ich werde ihn mir bei Gelegenheit borgen, um ihn widerspenstigen Kerlen an die Stirn zu halten.«

Kit ging auf die letzte Bemerkung nicht ein. »Ich dachte, die Kronjuwelen wären die Sterne von Afrika.«

»Jaja, das klingt eben glamouröser, aber korrekt ist es nicht. Der große Stern von Afrika heißt in Wahrheit Cullinan I. Das ist der Stein im Zepter. Der kleine Stern von Afrika ist dementsprechend Cullinan II und vorne an der Imperial-State-Krone angebracht, gleich unter dem sogenannten Rubin des Schwarzen Prinzen, der im Übrigen gar kein Rubin, sondern ein Spinell ist. Du wirst ja wohl mitbekommen haben, wie sie den Stern von Afrika gefunden haben? Im Ort Cullinan? Benannt nach meinem Freund Sir Thomas Cullinan? Zwanzig Meilen östlich von Pretoria? Das ist keine fünfzehn Jahre her. Also wirklich, Honey, ich frage mich, was du den lieben langen Tag treibst.«

Kit traute seinen Ohren nicht. Da tauchte Jackie wie aus dem Nichts nach monatelanger Abwesenheit in seinem Leben auf und hatte nichts Besseres zu tun, als einen Sermon über die Kronjuwelen von sich zu geben? Er hatte sie zwar schmerzlich vermisst, aber nun traf ihn ihre Persönlichkeit wie ein Schwall kaltes Wasser. Dennoch hielt er es für klüger zu schweigen.

Jackie ging in die Hocke und öffnete einen der Koffer. »Der Cullinan war der größte jemals gefundene Diamant in Edelsteinqualität. Bis sie ihn in neun Stücke zerlegt haben, um sie zu schleifen. Aber das wird dir nicht passieren.«

Kit, der noch immer nicht ganz glauben mochte, was sich vor seinen Augen abspielte, versuchte, einen Blick auf Jackies Koffer zu erhaschen. »Was wird mir nicht passieren? Ich werde nicht zerlegt?«

»Ich habe nicht mit dir geredet, Darling.« Sie stützte sich auf den Koffer und richtete sich auf. In der Hand hielt sie etwas, das aussah wie ein handtellergroßes Stück Gletschereis. »He, Sie! Morris!«, rief sie dem Diener am Eingang zu, der auf der Stelle seinen Posten verließ. »Wie heißen Sie?«

»Äh. Morris …? », erwiderte der Mann zögerlich.

»Nein, nein, mit Vornamen.«

Hilfe suchend sah Morris seinen Arbeitgeber an. Der zuckte hilflos mit den Schultern.

»J-Johnny, Madam.«

»Gut, Johnny. Bringen Sie die Sachen auf mein Zimmer.«

»Ihr Zimmer?«

Leadbetter, der offensichtlich vorhatte, ab sofort als Deus ex Machina zu fungieren, eilte mit hochrotem Gesicht aus den Tiefen der Garderobe herbei. »In die Gemächer der Herzogin natürlich, Morris.« Er verbeugte sich tief vor Jackie. Die Wunderheilung schien von Dauer zu sein. »Madam, der Lunch wird gleich serviert.«

»Wie reizend.« Jackie sah sich um. »Ich nehme an, das Esszimmer ist dort vorn? Sehr hübsch hast du dieses Haus einrichten lassen, Kit. Ganz entzückend.«

»Madam erinnern sich ausgezeichnet«, bemerkte Leadbetter und hielt ihr die Tür zum Esszimmer auf. Mit dem eigenartigen Eisklumpen in der Hand stolzierte Jackie am Butler vorbei, gefolgt von Sargent und Kit.

Sie nahm am Kopfende des Esstisches Platz und legte ihre graue Fracht vor sich hin. Dann lauschte sie aufmerksam, wie Leadbetter ihr das Mittagsmenü vortrug. Auch Sargent wirkte fasziniert, besonders als die Sprache auf Wachtelfleisch kam. Kit frage sich derweil, woher Leadbetter so schnell ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen und einen Hund zaubern wollte und wie er selbst, dem gänzlich der Appetit vergangen war, auch nur einen Bissen davon herunterbringen sollte.

»Ich werde sofort Misses Grottermore Bescheid geben, dass Sie hier sind, Madam«, erklärte Leadbetter zum Schluss. »Sie ist die neue stellvertretende Haushälterin von Surrey House. Misses Lynch weilt zurzeit in Seventree bei der Dowager Duchess, aber wenn Sie wünschen, lasse ich sie natürlich sofort anreisen.«

»Danke, Mister Leadbetter. Und wie heißen Sie?«

»Wie meinen, Madam?«

»Wie lautet Ihr Vorname?«

Eine unsichtbare Hand schien Leadbetter an seinem gestärkten Kragen zu packen und zuzuziehen. »Tim, Madam«, röchelte er.

»Prima, Timmy. Sagen Sie Ihren Jungs, sie können das Essen jetzt reinbringen. Ich sterbe vor Hunger.«

»Sehr wohl, Madam.« Er flitzte davon. Flitzte!

»Wirklich ein herrliches Haus, Kit«, befand Jackie erneut, kaum dass der Butler verschwunden war. »Du hast die Gould-Millionen sinnvoll eingesetzt.«

»Diana, ich …«

»Nenn mich nicht immer so.«

Er seufzte. »Jackie … Hättest du die Güte, mir zu erklären, was du hier willst?«

»Das habe ich doch bereits. Das Königshaus möchte die verschwundene Krone zurückhaben.«

Kit konzentrierte sich. »Was willst du hier, in meinem Haus? Ich habe monatelang versucht, dich zu erreichen. Jetzt stehst du ohne Ankündigung vor meiner Tür. Du hättest den armen Leadbetter umbringen können.«

»Sei bitte nicht so theatralisch.« Sie strich mit den Fingern über den ominösen Klotz. »Du hast in Frankreich zu mir gesagt, ich könnte jederzeit in dein Schloss ziehen. Warum sollte ich dein Angebot nicht annehmen? So spare ich der Firma die Kosten für ein Hotelzimmer.«

»Weil das Königshaus dafür nicht aufkommen könnte? Hast du auch nur den Hauch einer Idee davon, wie lächerlich ich mich gefühlt habe, nachdem du mich sitzen gelassen hattest? Warum bist du mir überhaupt an die Riviera gefolgt?«

»Dir gefolgt?«

»Jetzt tu nicht so unschuldig. Oder willst du etwa behaupten, unsere Begegnung in Monaco war Zufall? Das war doch Absicht!«

»Weißt du, wovon er spricht?«, fragte Jackie ihren Hund, der mit einem Ohr zuckte und sich auf die Vorderpfoten sinken ließ. »Ehrlich, Kit, ich bin eben erst in London eingetroffen, und sofort kommst du mir mit deinen verrückten Theorien. Sogar deinem Butler hast du eingeredet, ich sei die wiederauferstandene Diana.«

»Du bist …«, begann Kit, erinnerte sich jedoch der Worte von Professor Zwingli. Ein Schockereignis konnte eine Persönlichkeitsveränderung bewirken. Jackie wusste vermutlich nicht, dass sie früher einmal Diana Gould gewesen war. »Wie du meinst.«

Zwei Diener trugen unter Leadbetters Aufsicht Wasser, Wein, Champagner und die Suppe herein. Während sie servierten, sagten Kit und Jackie kein Wort. Nur Sargent knurrte. Jedoch hielt er sich für seine Verhältnisse zurück, denn es gab Ochsenschwanzsuppe. Da wollte er die Chance auf Teilhabe am Schmaus nicht durch schlechtes Benehmen mindern.

»Dem Königshaus ist also eine Krone abhandengekommen«, konstatierte Kit, sobald er wieder mit Jackie und Sargent allein war. »Und du sollst sie wiederfinden.«

»Ja, nach einer Party des Prince of Wales war sie weg. Futschikato. Aber sprich bitte mit niemandem darüber. Sie bestehen auf strikte Geheimhaltung.«

»Wie kann denn eine Krone verloren gehen? Ein solches Stück trägt man ja nicht einfach in der Hosentasche aus dem Palast.«

»Die genauen Hintergründe kenne ich noch nicht. Alles deutet auf Diebstahl hin. Das Telegramm von Winston Churchill erreichte mich in Kapstadt, wo ich eigentlich überwintern wollte. Winston wurde von den zuständigen Beamten ins Vertrauen gezogen. Er empfahl ihnen, mich zu engagieren.«

»Winston?« Eben hatte Kit doch noch von ihm gelesen. Im Brief von Dianas Großmutter. Das kam ihm verdächtig vor. Dessen Mutter Jennie war immerhin die erste Amerikanerin, die in ein britisches Adelshaus eingeheiratet und damit eine Trendwelle losgetreten hatte. War es möglich, dass der mit allen Wassern gewaschene Kriegsminister des British Empire um die wahre Identität der Jackie Dupont wusste? Kit sah den Mann nur selten, obwohl er natürlich, wie konnte es anders sein, entfernt mit ihm verwandt war. »Woher kennst du Winston überhaupt?«

»Über meinen Onkel Daniel«, antwortete sie.

Jackies Onkel Daniel, wusste Kit, leitete die Detektei Dupont & Dupont. Einer dieser Typen, die überall einen Fuß in der Tür hatten. Während des Krieges war er wohl maßgeblich in die Arbeit der Geheimdienste verwickelt. In den letzten Monaten hatte Kit sich immer wieder gefragt, inwiefern Daniel Dupont davon profitierte, die verschollene Diana Gould für seine Nichte auszugeben. Bezahlte sie ihn dafür? Oder erpresste sie ihn etwa? Als jemand, der selbst schon von Jackie Dupont erpresst worden war, hielt Kit die zweite Option für wahrscheinlicher. Und natürlich bestand immer noch die Möglichkeit, dass Jackie tatsächlich Daniels Nichte war und Kit ganz einfach den Verstand verloren hatte.

»Köstlich, diese Ochsenschwanzsuppe«, freute sich Jackie derweil. »Mein Kompliment an deinen Koch.«

Kit verstand. Sie wollte keine Details preisgeben. »Churchill hat dich also gebeten, so schnell wie möglich nach London zu kommen.«

»Ja, aber es ist natürlich nicht besonders schnell, wenn man bedenkt, dass die Seereise hierher zwei Wochen in Anspruch nimmt. Es ist höchste Zeit für eine Luftschiffverbindung. Wäre Graf Zeppelin nicht vor drei Jahren gestorben, hätten wir sie längst. Der Mann war ein Macher, Darling. Einmal hat er mir hundert rote Rosen per Luftpost geschickt.«

Kit gab sich alle Mühe, nicht laut zu stöhnen, und er nahm sich vor, solche Bemerkungen bis auf Weiteres zu ignorieren. Wenn Jackie sich einbilden wollte, jeder halbwegs prominente Mann sei ihr glühender Verehrer, dann bitte schön. »Die Polizei hat keine Ahnung, wer die Krone gestohlen haben könnte?«

»Die Polizei hat keine Ahnung, dass die Krone überhaupt fehlt. Die Sache ist dem Königshaus hochgradig peinlich, vermute ich. Nichts darüber darf an die Öffentlichkeit geraten.«

»Mir erzählst du aber gerade davon.«

Sie zwinkerte. »Du bist ja auch ein Kunstdieb. Schon vergessen? Ich glaube, du wirst kein Wort sagen.«

»Das ist Erpressung.«

»Genau. – Wir sind nachher zum Tee in den Buckingham Palace eingeladen, dort erfahren wir Näheres.«

»Wir?«

»Ja, wir alle. Sargent, du und ich.«

»Ich?«, rief Kit erstaunt, genau in der Sekunde, als die Diener zum Abräumen der Suppenteller eintraten.

Jackie blieb gelassen. »Bitte bringen Sie doch eine Schale mit frischem Wasser und einen weiteren Teller mit, wenn Sie wiederkommen. Für den Hund.«

»Sehr wohl, Madam«, kam die vorhersehbare Antwort.

Nach einer Weile fuhr Jackie endlich fort. »Natürlich du. Wie schon bei meinen Ermittlungen an der Riviera wirst du mein Insider sein. Wie du weißt, lehne ich das britische Klassensystem aus tiefster Überzeugung ab, dennoch brauche ich in diesem Fall jemanden, der dazugehört. Warum nicht den Herzog benutzen, der einem zur Verfügung steht?«

»David, das heißt, Seine Königliche Hoheit Edward Prince of Wales und ich verkehren nicht in denselben Kreisen.«

»Das freut mich zu hören«, sagte Jackie spitz. »Selbst wenn es in diesem Fall hilfreich wäre. Er ist kein Kind von Traurigkeit, nach allem, was man so hört, euer Prinzlein, oder David, wie ihr ihn nennt. Können die Leute sich nicht für einen Vornamen entscheiden?«

»Es überrascht mich, dass er nicht zu deinem unerschöpflichen Pool an Herrenbekanntschaften zählt«, entgegnete Kit ebenso spitz. »Ich hätte schwören können, ihr wärt dicke Freunde.«

»Monarchen interessieren mich nicht. Schon gar nicht solche mit mehreren Vornamen.«

»Was ist mit Prinz Albert von Monaco?«

»Bist du etwa eifersüchtig?«

Ja. Du bist meine Frau, verdammt! Kit wollte wüten und toben und zu ihr hechten. Aber einerseits, dachte er sich, wäre das nicht in Professor Zwinglis Sinne, andererseits würde Sargent ihn auf der Stelle entmannen. »Hm«, murmelte er stattdessen nur.

Das Hauptgericht wurde aufgetischt, mitsamt Wasserschale und Extrateller.

Behutsam zerteilte Jackie ihre Wachtel und bedachte Sargent mit ausgesuchten Stückchen. »Nein, keine Knochen. Geflügelknochen sind für Hunde tabu. Ja, auch für besonders große Hunde. Ich weiß, das hast du verdient, du bekommst trotzdem keine Geflügelknochen, die können splittern. Ja, wir machen gleich ein Mittagsschläfchen. Ganz bestimmt.«

Ist dieser giftige Köter denn das einzige Wesen auf der Welt, dem diese Frau Höflichkeit entgegenbringt?, fragte sich Kit. Kein Wort der Entschuldigung für ihn, der er seit Monaten an ihr verzweifelte?

»Was ist das überhaupt für ein eigenartiger Klotz?«, fragte Kit mürrisch und mit dem Wunsch, ihr irgendwie beizukommen. »Muss der auf dem Tisch liegen?«

»Der hier?« Jackie hob das eigenartige Gebilde in die Höhe. Durch das Fenster fiel ein Sonnenstrahl in den Raum und traf direkt auf die gräuliche Oberfläche des Objekts. Für einen Augenblick war die Welt in gleißende Regenbogenfarben getaucht. »Das ist ein Diamant.«

Kit verschluckte sich beinahe an dem Stück Rosenkohl. Er kaute hastig, schluckte und sagte: »Das ist nicht dein Ernst.«

Jackie hob eine Augenbraue. »Wieso sollte das nicht mein Ernst sein? Ich bin aus Südafrika angereist, man nennt mich die Diamanten-Detektivin, warum sollte ich da keinen Diamanten bei mir haben? Ich muss ihn leider meistens mit mir herumtragen. Während der Überfahrt konnte ich einen Steward gerade noch daran hindern, den Stein über Bord zu werfen, weil er ihn für Abfall hielt.«

Kit ärgerte sich über seine eigene Arglosigkeit. Darüber, dass er schon wieder den Fehler begangen hatte, Jackie nach seinen eigenen Maßstäben zu beurteilen. Er würde sich niemals mit einem riesigen Rohdiamanten an den Tisch setzen. Jackie Dupont schon.

»Aber so einen großen Stein?«, fragte er, um seine Überraschung zu rechtfertigen. »Den findet man doch nur alle hundert Jahre.«

»Ganz so groß wie der Cullinan ist er nicht, das gebe ich zu. Der hatte über dreitausend Karat. Dieser hier hat nur knapp zweitausend. Dafür darf er unversehrt bleiben. Wie die Erde ihn schuf, tief in ihrem Inneren, über Milliarden von Jahren. Sargent hat ihn in einer Mine in Rhodesien entdeckt. Er ist, wie du weißt, ein Mineralien-Spürhund. Unter anderem.«

»Du hast einen riesigen Diamanten aus einer Mine gestohlen?« Kit schwindelte bei dem Gedanken. Sämtliche Diamantenminen Südafrikas gehörten den Kartellen von de Beers und Oppenheimer. Die verstanden keinen Spaß.

»Gerettet. Ich habe ihn gerettet. Diamanten haben eine Seele, weißt du? Sie sprechen zu mir. Dieser hier hat mir gesagt, er möchte nicht das gleiche Schicksal wie seine Brüder erleiden. Zerschunden, zerschlagen und gleichgemacht.«

Kit legte Messer und Gabel beiseite und wischte sich mit der Serviette über die Stirn. Jackie hatte einen ausgesprochen schweißtreibenden Effekt auf Männer, wie er vorhin bei Sir Arthur bezeugen durfte. »Du trägst doch selbst Diamantschmuck.«

»Das ist etwas anderes. Für die ist es ja schon zu spät, da sollte man sie wenigstens zu Kunstobjekten zusammensetzen.«

Kit verstand nicht, inwiefern das etwas anderes sein sollte. Dennoch sagte er nichts. Er fühlte sich auf einmal müde. Sehr müde. Er nahm kaum wahr, wie die Diener die Teller abräumten und das Dessert vor ihn hinstellten. Erst als Jackie sich bei ihm erkundigte, ob er kein Kompott möge, erwachte er aus seiner Trance.

»Herrlich. Ein leichter Lunch …« Jackie hob Sargent hoch und setzte ihn sich auf den Schoß. »Man fühlt sich gesättigt und doch nicht beschwert. Für dich, Sargent-Liebling, finden wir jetzt ein schönes Plätzchen, damit du deine Siesta halten kannst. Dann lege ich mich ebenfalls hin.« Sie stand mit dem Hund im Arm auf. »Kommst du, Darling?«

Kit wunderte sich, warum sie Sargent dazu aufforderte, ihr zu folgen, obwohl sie den Hund doch längst bei sich trug.

Als sie die Tür erreichte, drehte sie sich noch einmal zu Kit um. Ihre Augen blitzten. »Oder willst du nicht?«

Aus den Memoiren der JACKIE DUPONT

Die Reise von Kapstadt nach London verlief ohne besondere Zwischenfälle, und ich erreichte die Hauptstadt des British Empire an einem grauen Novembermorgen. Freundlicherweise hatte der Duke of Surrey mir einige Monate zuvor seine Gastfreundschaft angeboten, sollte ich mich je in Großbritannien aufhalten. Dementsprechend fuhr ich nach meiner Ankunft direkt zum Grosvenor Square. Christopher St. Yves und sein Personal empfingen mich sehr herzlich. Der Duke erklärte sich sofort bereit, mir bei meinen Ermittlungen zur Hand zu gehen. Die geheimen Codices des britischen Adels sind für Außenstehende nicht leicht zu verstehen, da sie auf Traditionen und Überzeugungen beruhen, die einer demokratischen Gesinnung wie der meinen gänzlich widerstreben. Daher benötigte ich ein Mitglied dieser Gesellschaft, um gelegentlich für mich … na sagen wir, zu übersetzen.

Das Stadthaus des Dukes, Surrey House genannt, präsentierte sich als dreigeschossiger Backsteinbau aus der Epoche der Regency. Schon beim Betreten des Gebäudes zeigte sich, dass man weder Kosten noch Mühen gescheut hatte, um dem kalten Gemäuer amerikanische Lebensart einzuhauchen. Neue Tapeten, Lampen im Art-déco-Stil, elegante Läufer auf dem Parkett. Diana Gould, Christophers verschollene Ehefrau, hatte vor ihrem Dahinscheiden für die Installation moderner Heizkörper und Sanitäranlagen gesorgt. Nicht die schlechteste letzte Tat. In London waren funktionierende Toiletten nämlich keine Selbstverständlichkeit.

Sicherlich hätte ich auch bei Lord Rothschild wohnen können, aber bei dem war es längst nicht so kommod. Wenn es um meinen Komfort ging, vertraute ich ausschließlich Amerikanerinnen. Und wenn Diana Gould eines war, dann Amerikanerin durch und durch. Hätte sie ihre Zeit mit anderen Dingen verbracht als mit der Auswahl von Keramiktoiletten, wenn sie ihr schreckliches Schicksal erahnt hätte? Wir werden es wohl nie erfahren.

Auch wenn Christopher bei unserer erneuten Zusammenkunft an der Behauptung festhielt, ich sei die verblichene Diana. Sogar seinem steinalten Butler hatte er diesen Unfug eingeredet. Ich? Diana Gould? Würde ich dann darauf verzichten, in Kapstadt zu überwintern? Um ins regnerische, kalte, von stinkenden Schornsteinen wimmelnde London zu reisen? Niemals! Ich würde am Fuße von Eiger und Jungfrau auf meinen Goldbarren die Skipiste hinabsausen. Oder täglich in der Milch von Araberstuten baden. Nein, Diana Gould mochte ein Leben im Luxus geführt haben, Jackie Dupont war ein rechtschaffen arbeitendes amerikanisches Mädchen. Egal was ein dahergelaufener Herzog behauptete.