Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

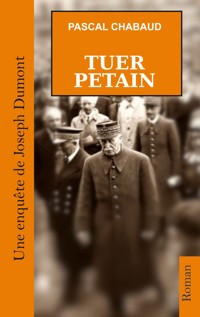

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

Le 10 juillet 1940, l'Assemblée Nationale accorde les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Deux jours plus tard, le corps du sénateur Étienne Ferrand est découvert dans une chambre d'hôtel de la capitale auvergnate. Adversaire de Pierre Laval, le sénateur était un farouche opposant du nouvel État français. L'inspecteur joseph Dumont doit enquêter dans ce contexte difficile.entre Clermont, Vichy et Paris, il découvre les intrigues politiques et politiciennes qui ont entouré la naissance du "régime de Vichy."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DU MÊME AUTEUR

Tuer Pétain, BoD, 2024.

La Guerre et le Crime, éditions Bonneton, 2024.

Retrouvez Pascal Chabaud sur facebook.com, à la page « les enquêtes de Joseph Dumont »

À la mémoire de Bernard Pichereau

AVERTISSEMENT

Ce livre est une œuvre de fiction dans laquelle la réalité historique tient une grande place. C’est pourquoi toute relation avec des personnages ayant existé n’est pas totalement le fruit du hasard.

« Le meurtre est fondamentalement humain »

Louise Penny

Préface

L’année 1940 a été incroyablement singulière, dense, dramatique pour des millions de Français passant brutalement de la Drôle de Guerre à l’offensive allemande de mai-juin 1940. La France soi-disant invincible est écrasée en quelques semaines ; 8 à 10 millions de Français errent sur les routes de l’exode. Le IIIe Reich a vaincu en un temps-record, un temps imprévu, l’une des plus grandes puissances du monde. Le désastre est inédit dans notre histoire. 1940 est le plus grand trauma des deux derniers siècles, plus fort encore que la défaite de Napoléon 1er, plus lourd que la défaite de 1870.

Des millions de Français partagent une descente aux enfers qui se poursuit avec l’occupation du pays, du moins en partie : la zone occupée est délimitée par une ligne de démarcation, véritable frontière artificielle au cœur des terroirs français. Le rationnement, la signalétique nazie, l’absence de plus de 1, 5 millions de prisonniers de guerre, le retour laborieux des réfugiés chez eux, la mise en place d’un nouveau régime politique à Vichy, après une fuite entre Paris, la Touraine et Bordeaux, sont autant de maux avec lesquels les Français commencent à vivre. Pétain leur promet une Révolution nationale… qui n’aura pas lieu.

Grâce au roman de Pascal Chabaud, la petite histoire rejoint souvent la grande. L’infiniment petit participe de l’infiniment grand ; des millions d’histoires se trament dans le contexte terrible de 1940, dont les crimes, les petites lâchetés, les pillages de réfugiés, les vols, les viols, les abandons, les trahisons et les intrigues politiques. La France n’est plus que l’ombre d’elle-même, elle semble prête à se livrer au vieil homme, au « vainqueur de Verdun » comme aimait à le clamer la propagande. L’arrivée au pouvoir de Pétain s’est jouée comme une tragédie. De Gaulle est parti à Londres et Pétain a voulu être « le sauveur » de la France, un pays écrasé et entre les mains de Hitler.

Ce contexte, Pascal Chabaud le connaît fort bien. Il le choisit et le cisèle à sa façon, avec rigueur, allant de la fiction à la réalité. Il se livre ici à un exercice difficile, avec sa passion pour l’histoire qu’il enseigne, ses recherches et son envie de sortir du cadre très sérieux de l’histoire scientifique, mais un cadre non moins rigoureux, celui de la fiction. Il regarde la Seconde Guerre mondiale dans ses débuts par le biais du roman policier. Fin observateur, il use de sa connaissance précise de la période pour inventer une trame romanesque et noire ; les policiers traquent les trafiquants et cherchent à élucider des crimes commis en pleine débâcle. Nombre de policiers et de gendarmes ont d’ailleurs fui sur les routes de l’exode, mais ils reviennent à leur poste et des dossiers nombreux s’amoncellent sur leurs bureaux. Mener des enquêtes devient difficile.

L’histoire se déroule entre Clermont-Ferrand, Vichy et Paris en juillet - août 1940. La trame policière permet de regarder autrement la situation dramatique de la France pendant les premiers mois de l’État Français du maréchal Pétain sis à Vichy dans l’Allier.

Plusieurs années de recherches et de travail ont été nécessaires à Pascal Chabaud pour bâtir un roman cohérent, bien écrit et fidèle à la réalité historique, nourri par la lecture d’autobiographies et de récits des contemporains qui montrent la détresse du corps politique. La trame historique de 1940 est aujourd’hui de plus en plus scrutée par les auteurs de romans et Pascal Chabaud réussit l’exercice difficile de l’écriture romanesque autour d’un événement social et politique unique dans notre histoire. Le lecteur se passionnera assurément pour l’histoire inventée par l’auteur, avec minutie.

Eric ALARY

Professeur de Chaire Supérieure en Histoire à Tours (khâgne et hypokhâgne), docteur de Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale.

Liste des personnages

Joseph Dumont, inspecteur de la Brigade mobile de Clermont-Ferrand.

Nestor Bondu, responsable du service de criminalistique de la Brigade mobile.

Fernand Brouyard, inspecteur de police municipal.

Jean Espinasse, inspecteur de la brigade mobile, équipier de Joseph.

Armand Champeix, commissaire de la brigade mobile de Clermont.

Jocelyn Cluzel, journaliste à La Montagne.

Valérie Cluzel, institutrice épouse du précédent.

Irène Dumont, couturière, sœur de Joseph.

Lucien Thévenet, confiseur, chef de la « société des Grands Jours d’Auvergne, » proche de la Cagoule.

Anselme Goigoux, receleur, homme de main de Lucien Thévenet.

Etienne Ferrand, sénateur radical, franc-maçon.

Bérengère Ferrand, ethnologue, épouse du précédent.

Robert Ploix, curé de la paroisse d’Orcines, ami d’Etienne Ferrand.

Serge Kahn, ingénieur Citroën.

Simone Khan, infirmière, épouse du précédent.

Jean-Michel Charlier, journaliste à La petite Gironde.

Albertine Rossignol, secrétaire d’Etienne Ferrand.

Manfred Böhm, lieutenant dans la Luftwaffe.

Jacques Vendroux, sénateur, collègue d’Etienne Ferrand.

Léon Jourde, photographe.

Alexandre Varenne, fondateur et directeur du quotidien La Montagne.

Jules Jeanneney, Président du Sénat.

Adrien Marquet, maire de Bordeaux, ministre de l’Intérieur.

Albert Lebrun. Président de la République jusqu’au 10 juillet 1940.

Jean Zay, ministre de l’éducation du Front populaire, assassiné par la Milice le 20 juin 1944.

Georges Mandel, ministre des Télécommunications en 1934, déporté en 1942, assassiné par la Milice le 7 juillet 1944

Pierre Mendès-France, député, radical-socialiste.

Raphaël Alibert, proche de l’Action française, garde des Sceaux à partir du 12 juillet 1940, à l’origine de la dissolution des « sociétés secrètes. »

Pierre Laval, vice-président du conseil du 12 juillet au 13 décembre 1940.

Jean Prouvost, entrepreneur, propriétaire de Paris-Soir, éphémère ministre de l’information du 6 juin au 10 juillet 1940.

Philippe Pétain, « chef de l’État français. »

Bernard Ménétrel, médecin et conseiller personnel de Pétain.

Agnès Humbert, historienne de l’art, co-fondatrice du groupe du Musée de l’Homme avec Germaine Tillion.

François Méténier, activiste d’extrême droite, membre de la Cagoule.

Marx Dormoy, ministre de l’Intérieur du Front populaire, met fin aux activités de la Cagoule en novembre 1937, assassiné le 25 juillet 1941.

Pierre-Jules Boulanger, ingénieur Michelin, puis directeur de Citroën de 1935 à 1950.

Sommaire

Prologue: 2 septembre 1939

PREMIÈRE PARTIE: JUILLET 1940

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

DEUXIÈME PARTIE: AOÛT 1940

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

TROISIEME PARTIE: OCTOBRE 1940

Chapitre 18

Chapitre 19

Épilogue

Postface

Prologue

2 septembre 1939

Sabine a été réveillée par des coups de pied dans son ventre. Le bébé essaie de changer de position. Il doit commencer à se sentir à l’étroit. Elle bascule du côté droit vers le côté gauche sur lequel elle s’est endormie après qu’ils aient fait l’amour. Elle passe la main sur ses seins qu’il a caressés.

Sabine se lève difficilement et va ouvrir les rideaux. Le soleil illumine les pierres grises de la cathédrale. La journée va être belle malgré les menaces de guerre qui pèsent sur l’Europe. Hitler est un fou que personne n’a su arrêter. Sabine soupire. Puis sourit. Elle a prévu d’acheter des coupons de tissu aux Dames de France et de confectionner des draps pour le petit berceau.

Il reste un peu de café qu’elle fait réchauffer dans une casserole. Elle coupe une tranche de pain blanc sur laquelle elle étale une généreuse couche de confiture de groseilles que sa belle-sœur lui a donnée.

Après une toilette de chat, elle s’habille légèrement d’une robe de grossesse dont elle a trouvé le patron dans Modes & Travaux. Avant de sortir, elle jette un regard attendri dans la chambre du bébé qui est prête. Ils ont choisi un papier peint blanc sur lequel des lianes de chèvrefeuille imprimées accueillent des rouges-gorges dodus.

Elle ferme soigneusement la porte à clé et descend les escaliers. Elle achète Pour Vous « L’hebdomadaire du cinéma » et L’Avenir du Plateau Central au marchand de journaux à l’angle de la rue des Gras, encore peu fréquentée à cette heure. Les nouvelles ne donnent pas envie d’aller au cinéma ce soir.

Ce que l’on craignait depuis des mois est arrivé. Sans déclaration de guerre, l’Allemagne a envahi la Pologne. Consternée, Sabine s’arrête sur le trottoir. Elle lit les informations sans y croire. Elle ne prête pas attention au bruit de moteur qui s’amplifie derrière elle. La voiture débouche de la rue Verdier-Latour et ses pneus gémissent dans le virage. Le chauffeur ne réussit pas à maintenir une trajectoire et les roues heurtent violemment les bords des trottoirs. Par la vitre ouverte, on entend des cris de joie et de peur simulée.

Absorbée par la lecture, Sabine lève les yeux du journal et perçoit le choc d’une jante qui percute un trottoir. Elle se retourne. La voiture est à quelques mètres d’elle. Au moment où elle s’apprête à fuir vers la gauche, les mains lancées devant elle pour se protéger, le pare-chocs la fait basculer vers l’avant. Le phare heurte son ventre. Sabine est projetée en l’air et retombe lourdement sur la chaussée.

Le bolide a déjà disparu quand les commerçants s’approchent du corps sans vie de Sabine.

PREMIÈRE PARTIE

JUILLET 1940

L'Assemblée Nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l'État français.

Extrait de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940

1

Nous Maréchal de France, chef de l’État français,

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Art. 1er. — Le chef de l’État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État qui ne sont responsables que devant lui.

Extrait du Journal Officiel du 12 juillet 1940

À genoux, Joseph Dumont tenait dans sa main l’arme du crime.

Un cendrier, projeté avec force contre l’os temporal de la victime, qui s’était enfoncé de plusieurs centimètres dans la boîte crânienne. Poussé par la pression, le sang s’était écoulé par le nez. Il avait coagulé en une petite flaque de la forme d’un rein sur le tapis de la chambre d’hôtel.

Le cadavre était sur le ventre, bras levés, les mains à hauteur de la tête, celle-ci tournée du côté de l’impact. La rigidité cadavérique avait atteint la mâchoire et s’était emparée des muscles masticatoires, les premiers touchés. Joseph regarda sa montre. À peine neuf heures. La mort du sénateur Étienne Ferrand remontait donc aux environs de minuit.

L’annulaire droit présentait une décoloration de la peau, révélant la présence d’une chevalière qui avait été retirée depuis peu de temps. Joseph retourna le corps avec difficultés et entreprit de fouiller les poches. Une montre de gousset, un portefeuille avec quelques billets à l’intérieur, rien dans les poches du pantalon. Il se releva et parcourut la chambre du regard. La courtepointe du lit était légèrement enfoncée. Quelqu’un s’y était assis pour faire face à l’occupant du fauteuil qui avait été déplacé. Les pieds avaient laissé une trace de poinçon sur le tapis.

Incongru dans ce décor, un pied-de-biche reposait sur un guéridon Empire, assorti au mobilier.

La réputation du sénateur Ferrand n’était plus à faire. Ancien radical qui avait pris le virage à gauche vers les socialistes au moment du Front populaire, il avait publiquement incendié Pierre Laval lors du rapprochement franco-italien au lendemain de l’invasion de l’Éthiopie.

L’avant-veille à Vichy, députés et sénateurs réunis en Assemblée Nationale avaient accordé les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain qui nommait Laval vice-Président du Conseil dans la foulée.

L’absence de Ferrand avait été remarquée. C’est là qu’il aurait pu contrer les projets de son adversaire. Et il était retrouvé mort dans une chambre d’hôtel, à cinquante kilomètres de la capitale du nouvel État Français, abattu en même temps que la République. Joseph se demanda si c’était le premier assassinat politique du régime.

Il recula jusqu’à la porte de la chambre et alluma une cigarette. Nestor Bondu sortait de la salle de bain, vêtu de son éternel imperméable aux multiples poches, Rolleiflex 6 x 6 autour du cou et canne sous le bras.

–– Personne n’est entré dans cette pièce depuis la dernière fois où le ménage a été fait. J’ai pris quelques photos, mais il n’y a rien d’intéressant ici.

— J’espère que tu auras trouvé plus de pistes dans la chambre.

— J’ai quelques traces, oui. Mais cet objet contondant me semble très intéressant, tu ne trouves pas ? dit-il en s’approchant du pied-de-biche

–– Et je voudrais bien savoir ce qu’il fait ici, fit Joseph.

–– Ce n’est pas ça qui a tué notre sénateur, dit Nestor en sortant une réglette de sa poche pour la placer à côté de l’instrument.

–– C’est certain, répondit Joseph. Et ce n’est sûrement pas Ferrand qui l’a apporté. Ou alors, les sénateurs ne sont plus ce qu’ils étaient.

–– Tout fout le camp depuis le 10 mai, grommela Nestor, l’œil rivé au viseur de son appareil photo.

Il sortit un gant en chevreau d’une poche de son immense imperméable et saisit délicatement le pied-de-biche. Il s’agenouilla avec difficulté pour le déposer dans une mallette contenant les indices.

Un pas lourd et une respiration haletante envahirent l’espace de travail des deux hommes. Fernand Brouyard, officier de police municipale, un mètre soixante-cinq, cent vingt kilos tout mouillé entra dans la chambre. Ses yeux bleus azur éclairant un visage congestionné et bouffi se posèrent sur le cadavre d’Etienne Ferrand. Les poils de Joseph se hérissèrent avant même qu’il ouvre la bouche.

— Je venais me faire plaisir en regardant un sénateur mort. En voilà un qui ne fera plus de politique, dit-il avec un sourire railleur.

— Les sénateurs ne font plus de politique depuis deux jours, répondit Joseph.

— Et c’est tant mieux. Il y a longtemps qu’on aurait dû mettre un point final à cette engeance. Si j’avais été à Paris le 6 février, je les aurais tous balancés à la Seine. Avec les invertis et les Juifs, ça aurait fait de la place, et ça nous coûterait moins d’impôts.

Joseph et Nestor échangèrent un regard. « L’épais Brouyard », comme ils l’appelaient, exultait depuis la fin de la République. Il arborait au revers de son veston un petit insigne circulaire qui proclamait « je ne suis pas député », distribué par les ligues d’extrême droite. Il avait commenté le vote du 10 juillet en quatre mots : « La gueuse est morte. »

Joseph jugea inutile de rappeler à Brouyard que les indemnités d’occupation exigées par l’Allemagne valaient toutes les contributions depuis leur création. Depuis quelques semaines, les Français devaient s’acquitter d’un tribut de quatre cents millions de Francs par jour.

–– Alors l’infirme ? s’esclaffa Brouyard en regardant Nestor qui était resté à genoux près de la mallette. T’as apporté ta panoplie ? Vous me faites marrer à la Mobile ! Comme si qu’on pouvait arrêter les assassins en regardant leurs poils de cul au microscope ! C’est du pif et du muscle qu’il faut pour faire ce boulot. Et c’est pas avec ta canne que tu courras plus vite ! Allez, je vous laisse, les gugusses ! Je vais faire du vrai travail de flic ! On nous a encore signalé une voiture déplacée ce matin. J’aurai pas besoin de pinceau pour arranger le portrait à çui qu’a fait ça ! C’est moi qui te le dis !

Joseph vit le dos de Nestor se raidir sous l’affront. Il s’appuyait sur sa canne pour se relever. Il s’approcha lentement de Brouyard qui riait tout seul de son humour sophistiqué. Le pommeau de la canne représentait une tête de cheval sculptée dans une lourde boule de cuivre. Dans un mouvement fluide et rapide, Nestor projeta la tête de cheval dans la panse de Brouyard. Le souffle coupé, il s’affala contre le mur du couloir.

–– Je ne cours pas vite, c’est vrai, lui lança Nestor, d’une voix calme. Mais je suis encore capable de donner des leçons de politesse.

Brouyard se relevait lentement, la respiration sifflante.

–– Tu… tu … me le paieras. Je te le promets.

–– En attendant, dit Joseph, laisse-nous bosser avec notre panoplie et débarrasse le plancher.

Brouyard s’éloignait en s’appuyant à la cloison.

–– Salauds… Vous allez pas rigoler longtemps, bougonnait-il.

Lorsqu’ils furent seuls, Nestor lâcha un long soupir

–– Excuse-moi, je me suis emporté, mais je reconnais que parfois, il a raison.

–– Si tu ne l’avais pas fait, je lui en aurais mis une. Et à quel sujet aurait-il raison ?

— Au mien.

Avant que Joseph ne réponde, Nestor enchaîna :

— Regarde-moi, il me faut une canne pour me déplacer, je marche à la vitesse d’un escargot anémié et s’il y avait une bagarre, je me casserais au moindre choc. Je l’ai eu par surprise, mais s’il avait riposté…

— Ta canne est un peu plus qu’un moyen de locomotion, il me semble. Tu as de la ressource. En plus, il n’y a que toi pour faire la différence entre un poil de cul et un sourcil, et tu es à toi tout seul le fichier départemental des empreintes.

Nestor sourit. Il avait l’air fatigué.

— Si tu as fini, rentre au labo, lui demanda Joseph. Commence à exploiter ce que tu as ramassé. Je vais retrouver Espinasse à la réception. Brouyard sait donner des leçons mais j’espère que les municipaux tiennent le fichier des hôtels à jour, on saura au moins qui était présent hier soir.

— J’aurai développé les photos ce soir, répondit Nestor. Pour l’identification des empreintes, ça devrait aller vite. Mais pour les poils de cul, la maison demande un délai.

— Si je les ai pour mon petit déjeuner, ça ira.

— Ben voyons ! L’idéal aurait été que je te les sorte avant-hier !

— Tu vois, répliqua Joseph, quand tu veux, tu comprends !

Nestor se dirigea vers l’ascenseur appuyé sur sa canne, son imperméable digne de Harpo Marx battant sur ses mollets.

Joseph jeta un dernier regard à la scène de crime et descendit les escaliers.

L’inspecteur Jean Espinasse était en pleine conversation avec le concierge et le directeur de l’hôtel, affalés dans les fauteuils de la réception. Sa barbiche bien taillée le faisait ressembler à Napoléon III. Joseph souriait quand il imaginait l’empereur avec l’accent de Marseille. Tiré à quatre épingles, Espinasse transpirait d’abondance et levait les yeux au ciel.

Il s’approcha de Joseph et chuchota :

— Si tu peux faire parler ces deux zigotos… On a l’impression qu’ils ont perdu père et mère ! Et… je ne sais pas ce que vous avez fait à Brouyard, mais il n’avait pas l’air content du tout. Quand je lui ai demandé les fiches, il m’a dit qu’il avait des choses plus importantes à faire et qu’on n’avait pas intérêt à l’emmerder aujourd’hui ! Je vais les chercher au commissariat.

— Ne te perds pas en route ! Tu te rappelles où c’est ?

— Peuchère ! répondit Espinasse en exagérant son accent. Je n’ai pas fini d’entendre parler de ça !

Quelques semaines après son arrivée en janvier, Espinasse avait cherché pendant des heures à Clermont une rue qui se trouvait dans la vieille ville de Montferrand.

Joseph s’installa dans un fauteuil, et se pencha vers le directeur.

— Vous savez que la résolution d’une enquête criminelle dépend souvent des informations recueillies rapidement. Je dois donc vous poser quelques questions, malgré le choc que vous avez reçu.

Le directeur vida son verre de cognac cul-sec et se tourna vers Joseph.

— C’est plus qu’un choc, Monsieur l’Inspecteur ! C’est un cataclysme ! Dans un hôtel comme le nôtre… C’est toute la réputation de l’établissement qui en pâtit, bien que, depuis un mois, avec les événements, n’est-ce pas… nous ayons dû recevoir une clientèle, euh, hétéroclite.

— Calmez-vous, Monsieur. Ce n’est pas la réputation de l’hôtel qui est en jeu, mais l’arrestation d’un assassin.

Le directeur baissa la tête, comme un gamin pris en faute.

— Le sénateur Ferrand avait-il l’habitude de venir dans votre établissement ?

— Non. J’aurais été très honoré de sa présence, certes, mais nous ne l’avons jamais reçu.

— L’avez-vous rencontré lors de son arrivée ?

— Absolument pas. J’étais absent hier soir, n’est-ce pas, et c’est le concierge ici présent qui m’a téléphoné au petit jour pour me prévenir de… Oh mon Dieu, s’exclama-t-il en se souvenant de l’événement. Quelle tragédie !

Joseph soupira et congédia le directeur qui rejoignit son bureau avec soulagement. Il se tourna vers le concierge et sortit un calepin de sa poche.

— Monsieur ?...

— Genestier, Monsieur l’inspecteur. Aimé Genestier.

— Bien, monsieur Genestier. Racontez-moi cette matinée agitée. Le plus simplement possible.

— J’ai pris mon service à six heures ce matin. J’ai classé quelques documents administratifs, puis j’ai regardé quelles chambres devaient se libérer aujourd’hui. C’est alors que j’ai entendu un grand cri. Et un bruit de vaisselle. Je suis rapidement monté à l’étage et…

— Quelle heure était-il ?

— Les petits déjeuners sont servis dans les chambres à partir de sept heures et demie.

— Continuez, je vous prie.

— Euh… Oui. Je suis arrivé devant la chambre de Monsieur Ferrand. La petite Marthe Chaput qui faisait le service restait sans bouger. Je me suis approché et j’ai vu le cad… enfin, le corps… Je veux dire, Monsieur le sénateur, allongé par terre.

— Comment la femme de chambre a-t-elle vu l’intérieur de la chambre ?

— Il me semble que la porte était ouverte. Oui. C’est cela.

— Qu’avez-vous fait ensuite ?

— J’ai fermé la porte. J’ai dit à la petite Chaput de redescendre et j’ai appelé le commissariat central qui a rapidement envoyé quelqu’un.

Joseph avait été prévenu une heure plus tard. Dans les cas graves comme le meurtre d’un sénateur, les compétences de la police municipale se limitaient à la constatation des faits, puis la brigade mobile était saisie de l’affaire par le juge d’instruction. Appelé par son supérieur hiérarchique le commissaire Armand Champeix, Joseph se retrouvait pour la première fois de sa carrière face à l’assassinat d’un personnage public.

Il concentra son attention sur le concierge.

— Savez-vous depuis quand le sénateur Ferrand était dans l’établissement ?

— Oh oui, Monsieur l’inspecteur. J’ai vérifié pour le dire à vos collègues. Il est arrivé hier soir. Sa fiche le confirme.

— À quelle heure ?

— Il est noté dix heures.

— Vous n’étiez pas de service ?

— Non. C’est mon collègue Paul Verdier qui était de garde hier soir.

— De quand date la réservation ?

— J’ai consigné l’appel sur le registre, avant-hier, soit le 10 juillet à 10 heures du matin. C’est facile de s’en souvenir, ajouta-t-il en riant de son humour.

Joseph ne riait pas du tout. Ferrand avait réservé une chambre au moment même où avait lieu le vote qui mettait fin à la République. Quelle raison pouvait être plus importante que cela pour qu’Étienne Ferrand ne soit pas à Vichy ?

— Rien ne vous a semblé… inhabituel dans cet appel ? demanda-t-il.

— Je ne connaissais pas la voix de Monsieur le sénateur, n’est-ce pas, et l’homme qui a appelé s’est présenté comme tel. Je n’avais pas de raison de mettre sa parole en doute.

— Il ne vous a pas semblé nerveux, ou inquiet ?

— Pas particulièrement, non, mais…

— Mais ? insista Joseph qui trouvait le temps long.

— Il paraissait… essoufflé. C’est cela ! essoufflé, comme s’il venait de monter un escalier.

Le concierge avait montré sa bonne volonté, et Joseph était à cours de questions. Il pensa soudain à quelque chose.

— Je n’ai pas vu de bagages dans la chambre. Les policiers municipaux n’ont rien emporté ?

— Je suis sûr que non, Monsieur l’inspecteur. Ils ont tenu à ce que je reste avec eux, et il n’y avait aucune valise.

Joseph replia son carnet. Il espérait que les clients de l’hôtel avaient apporté plus de réponses à Espinasse.

****

Joseph finissait de rédiger son premier rapport. Espinasse le rejoignit, les mains chargées de documents. Il s’assit face à Joseph, tira sur le pli impeccable de son pantalon que madame Espinasse entretenait avec grand soin.

— J’ai mis au propre les témoignages des clients qui étaient au même étage que Ferrand.

— Ils nous mènent directement à l’assassin, je suppose, dit Joseph en souriant.

— On n’a rien, grommelait ce dernier. C’est à croire qu’ils étaient tous sourds, aveugles, ou abrutis au phénobarbital ! J’ai demandé au personnel et suis allé vérifier dans les autres chambres.

Espinasse reprit ses notes et tout en lisant, pointait les chambres sur le plan qu’il avait dessiné.

— M. et Mme Philippe. Des réfugiés. Ils viennent de la région d’Amiens. Un patelin qui a un joli nom : Fossemanant. Ce qui n’a pas empêché leur maison d’exploser sous une rafale de stuka. Ils n’ont eu que le temps de sortir et n’ont rien pu emporter. Pas de famille, pas d’enfants. Lui a trouvé un peu de travail chez Bergougnan, et elle, elle fait des ménages à droite et à gauche. Je ne les vois pas en assassins de sénateur.

— Et qui d’autre ? demanda Joseph

— M. Begon Pierre. Il faudrait lui faire rencontrer Brouyard. Il n’aime pas les juifs, les politiciens, les communistes. De passage à Clermont pour s’approvisionner en alun pour son atelier. Il est taxidermiste à Ambert. Je pense qu’il aurait bien aimé empailler Ferrand si on lui en avait donné l’occasion ! Il y a aussi M. Pignol Raymond. Il est représentant de la maison Evacua. Tu sais, ils ont ouvert une succursale rue Blatin en mai. Ils récupèrent les stocks des magasins des régions évacuées et les revendent avec une marge confortable. Ils profitent de la misère des autres pour gagner du fric sur leur dos. J’ai aussi Mme Chanudet Élise. Elle est commerçante à Murat-le-Quaire, au fin fond du Sancy. En fruits et légumes. Elle n’était pas dans la chambre le matin, m’a-t-elle dit, parce qu’elle était au marché de gros de la place du Maréchal Fayolle. Elle voulait renégocier un contrat. Arrivée hier soir à 7 heures, elle avait mangé un morceau dans le train et elle s’est couchée en arrivant. Évidemment elle n’a rien entendu.

— Elle fume ?

— Je ne l’ai pas vue faire devant moi, mais je ne pense pas.

— Dommage. On aurait pu filer un de ses mégots à Nestor, pour qu’il compare avec ceux trouvés dans la chambre.

— Et enfin, M. Naudin Robert. Celui-là, il a fallu que je le cuisine pas mal, parce qu’il n’avait pas très envie de raconter sa nuit. Apparemment, il n’avait pas expliqué à Mme Naudin qu’il fricotait avec une des filles du palais de Cristal. Il a payé la chambre en liquide parce que Madame vérifie les comptes de son magasin de Montluçon – il est chapelier – mais il a réussi à se faire une caisse noire pour agrémenter ses nuits clermontoises. Il a passé une partie de la nuit à se faire astiquer le poireau, et est rentré du bordel à 4 heures. Ferrand était déjà mort à ce moment-là. Bref, on a que dalle. Quant aux clients des autres étages, ils n’ont rien vu ni entendu.

Espinasse se renversa sur sa chaise, tirant nerveusement sur sa barbiche. Il soupirait avec force, et regardait le plan de l’hôtel comme si le nom de l’assassin allait apparaître.

— Tu as lu le journal ? demanda-t-il.

— Pas eu le temps. Et je n’y ai même pas pensé.

— Le maréchal va constituer son premier cabinet. Et il va remettre la France au travail vite fait ! Les tire-au-flanc vont enfin mouiller leur chemise.

— Ce ne sont pas les tire-au-flanc qui ont perdu la guerre.

— Peut-être pas. Nos soldats se sont bien battus. Mais si on avait fait le ménage un peu plus tôt…

— Tu ne peux pas mettre la défaite sur le dos des quarante heures ! Depuis sept ans Hitler clame qu’il va nous rentrer dedans et les généraux n’ont pas levé le petit doigt.

— Peut-être, mais on allait dans le mur avec les idées socialistes de Blum et de sa clique. Un ministère des Loisirs ! Un « ministère des Beaux-Arts » ! Pourquoi pas « de la Culture ? » C’est avec ça qu’on prépare une guerre ? Et puis quoi encore !

— Les congés p…

— Encore une belle invention ! Payer les gens pour être en vacances ! Et leur offrir des billets de train !

— Tu es comme Brouyard, en fait,

— Pas du tout… Pourquoi tu dis ça ?

— Juste pour t’emmerder ! dit Joseph en riant.

Il se leva et monta au deuxième étage où se trouvait le bureau du commissaire Champeix. Il appréciait cet homme corpulent, à la moustache blanche. Sa voix grave et tranquille était rassurante. Ses questions pertinentes donnaient la bonne direction d’une enquête.

La porte du bureau était ouverte, comme toujours. Champeix apparaissait derrière une brume odorante. Il confectionnait lui-même son tabac à pipe, constitué d’un mélange de scaferlati gris et de blond de Virginie qui diffusait une odeur de feu d’herbe dans l’ensemble du commissariat. Nestor le qualifiait gentiment de fumeur « invertébré ». Sur le côté de sa table de travail était posé un carrousel contenant une vingtaine de pipes, rangées sur deux étages. Il avait fait doubler les poches droites de ses vestes de caoutchouc souple pour avoir constamment avec lui une blague à tabac. Une bouffarde à la bouche, Champeix lisait La Montagne. Il leva les yeux et fit signe à Joseph.

— Entrez, mon petit ! Écoutez-moi ça…. « Premiers actes constitutionnels ! » « Le maréchal Pétain exercera le pouvoir législatif jusqu’à la formation de nouvelles assemblées ! » ! Plus de Sénat ! Plus de Chambre des Députés ! La monarchie est de retour, Joseph ! Et le nouveau roi a 80 ans… Quel gâchis

— C’est sûrement provisoire. Le maréchal est attaché à la République.

— Je n’en mettrais pas ma main au feu… Mais les forces du mal rôdent autour de lui… Il n’a pas encore constitué son gouvernement, et des bruits nauséabonds circulent déjà. On parle de Marquet à l’Intérieur et d’Alibert à la Justice !

— « Les hommes de l’ombre », dit Joseph.

— Et quelle ombre ! Avec des pistolets comme ceuxlà, je vous fiche mon billet qu’on ne va pas tarder à envoyer les ouvriers aux champs, et les francs-maçons au trou !

— La Fraternité est puissante, commissaire, et elle a les moyens de lutter contre l’obscurantisme.

— Votre angélisme vous perdra, Joseph ! Et je trouve que vous faites de sacrés progrès sur les connaissances de base ! On pourra faire de vous un compagnon, si les curés ne vous mangent pas !

Ils rirent tous les deux. L’éducation catholique de Joseph ressortait parfois, bien qu’il se soit depuis plusieurs années abstenu d’aller à la messe ou de se confesser.

— Mais bon, se reprit Champeix, on n’est pas là pour faire de la politique, et on a un cadavre de sénateur sur les bras, et Marquet ou pas, Laval ou pas, il faut bien qu’on trouve son assassin !

Joseph s’assit sur une chaise en paille que Champeix lui désignait et sortit son carnet. Il alluma une cigarette pour contrer l’odeur écœurante du tabac à pipe et fit un compte rendu détaillé des témoignages. Il était tracassé de n’avoir pu interroger la femme de chambre.

— Puisque vous savez où elle habite, dit Champeix, informez-vous de ses jours de service et allez l’interroger chez elle. Elle sera peut-être plus à l’aise, et surtout plus calme. Qui sait qui elle aura vu ? Peut-être l’assassin ?

Joseph leva les yeux et vit le sourire de son patron.

— Ne vous emballez pas ! Ce genre de coïncidences n’existe pas chez nous. Il n’y a qu’à Rouletabille que ce genre de trucs arrive !

— Ce pied-de-biche abandonné m’intrigue, dit Joseph.

— Ce n’est pas l’accessoire habituel des sénateurs, c’est vrai, compléta le commissaire. Il n’y a pas de traces d’effraction, et rien ne semble avoir été volé…

— La marque à son annulaire montre quand même qu’on lui a enlevé sa chevalière.

— Ouais… soupira Champeix en expulsant un nuage de fumée. D’autre part, il est certain que Ferrand n’était pas à Vichy avant-hier. Il lui a fallu une sacrée bonne raison pour aller à l’hôtel.

— Il est peut-être passé chez lui à Beauregard, avant d’aller au Carlton.

Les deux hommes restèrent silencieux un moment. Une démarche saccadée et rapide dans le couloir leur fit lever la tête. Nestor arrivait, triomphant.

— Alléluia, Alléluia ! claironnait-il. Dieu est grand et Bertillon1 encore plus grand !

Il entra dans le bureau, les yeux brillants.

— Vous, vous avez trouvé quelque chose, commenta Champeix.

— Oui, chef. Comme vous le savez, il y a belle lunette que la police scientifique fait faire des pas de géants aux enquêtes criminelles.

Champeix leva les yeux au ciel. Nestor ne pouvait s’empêcher de faire des jeux de mots plus ou moins réussis quand il était excité.

— Je vous livre donc un nom, poursuivit Nestor. Ferdinand Loiseau.

— Quoi Ferdinand Loiseau ?

— C’est son pied-de-biche.

— Son pied-de-biche ? demanda Joseph Tu veux dire que le pied-de-biche appartient à ce Ferdinand Loiseau ?

— Exactement ! Et que ce n’est pas l’assassin.

— Asseyez-vous Nestor ! Et expliquez-vous, lui intima Champeix.

Nestor prit une chaise que lui tendait Joseph et s’assit en étendant sa jambe folle.

— Les empreintes appartiennent à Ferdinand Loiseau, dit « Fanfan. »

— Si mes souvenirs sont bons, il est assez bête, non ? remarqua Champeix.

— Je ne sais même pas s’il comprend ce qu’il pense, renchérit Nestor, mais il était bien dans la chambre de Ferrand.

— Et tu es sûr que ce n’est pas lui qui a dézingué le sénateur, demanda Joseph ?

— Affirmatif. Ce ne sont pas les mêmes empreintes. Mais je ne connais pas celles qui sont sur le cendrier. La criminalistique ne peut pas tout, n’est-ce pas ? Il faut bien laisser du travail aux inspecteurs ! Et j’en ai encore un peu. Je veux vérifier un truc. Je t’en parlerai demain.

Nestor se leva et quitta le bureau en clopinant, tout heureux d’avoir produit son petit effet.

— Eh bien, mon cher, vous savez ce qu’il vous reste à faire, dit Champeix.

— Je crois que je vais avoir une conversation avec ce Fanfan dès demain matin, dit Joseph.

Champeix s’enfonça dans son fauteuil et regarda partir son inspecteur préféré. Le commissaire l’avait submergé depuis l’automne d’enquêtes, de procédures, de visites, de perquisitions pour qu’il ne s’effondre pas après le cauchemar qu’il avait vécu. Champeix voyait encore dans le regard du jeune homme les signes du chagrin qui le rongeait.

****

« Un assassinat politique ?

Alors que notre pays traverse les heures les plus sombres de son histoire, le corps sans vie d’un ardent défenseur de la République a été retrouvé mort hier matin. Le sénateur Etienne Ferrand a été assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Etienne Ferrand a commencé sa carrière politique comme adjoint au maire d’Orcines, commune dont il était le premier magistrat depuis plusieurs mandats. Tout habitant du Puy-de-Dôme se souvient de cet homme énergique, député puis sénateur de la circonscription de Clermont-Plaine. Ardent défenseur des libertés publiques, adversaire acharné des ligues factieuses et de leur bras armé, le sénateur Ferrand avait pris plusieurs fois la parole devant la Haute Assemblée pour appuyer l’interdiction des groupuscules extrémistes qui s’étaient attaqués à la République le 6 février 1934. On se rappelle également ses prises de position enflammées pour une République tolérante, alors que les opinions antisémites les plus basses s’exprimaient à la Chambre au lendemain de l’élection du Président Blum.

La direction du journal et l’ensemble de la rédaction présentent leurs condoléances attristées à la famille du défunt. »

— Cent soixante-dix-sept mots, précisa Jocelyn.

— J’ai vu, dit le directeur de La Montagne sans lever les yeux.

La mèche en bataille, le front plissé, sa longue barbe taillée au carré tombant sur le menton, Alexandre Varenne lisait la nécrologie que Jocelyn Cluzel venait de lui remettre. Son crayon survolait le texte, à l’affût de la moindre faute d’orthographe ou d’une erreur de style.

Jocelyn se demandait toujours comment son patron faisait pour connaître au mot près la taille d’un article. Ancien ami de Jaurès, homme politique engagé, Alexandre Varenne était un journaliste de talent et un républicain combattif. Il ne décolérait pas depuis deux jours.

— On aurait pu en mettre trente de plus, commenta-t-il mais on saura la composition du nouveau gouvernement dans la journée. Felut a préparé un éditorial qui me semble important sur ce coup d’État conjoint de Pétain et Laval. Je ne sais pas si on aura assez de place en Une.

Il se leva et tourna le dos à Jocelyn, en regardant par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la rue Morel-Ladeuil, siège du journal qu’il avait fondé en octobre 1919.

— Enfin quoi ! reprit-il, depuis Napoléon et le 18 Brumaire, aucun homme politique n’a osé cumuler les fonctions de chef de l’État et chef du gouvernement ! Et je parie que Pétain n’osera jamais soumettre la nouvelle Constitution à un référendum ! Je me demande même s’il sera capable d’en rédiger une…

Il revint à son bureau et regarda Jocelyn.

— Quelle tristesse ! À cause de ces pauvres types qui se croient tout permis, je ne peux même pas placer un hommage appuyé à un ami. Ajoutez quand même quelque chose sur le triste état de notre zone qu’ils appellent « libre », et la situation de la zone occupée. On verra bien si les censeurs s’attaquent aux morasses2.

— Vous devriez écrire un édito sur la situation.

— Non, Jocelyn, je me suis promis de ne plus prendre plume ou machine à écrire tant que cette situation durera. Et je perds suffisamment de temps dans les bureaux de la censure ! Ne vous inquiétez pas. Votre travail est une manière à moi de m’exprimer, et je m’en contente parfaitement. Mais je crois que je vais écrire au Maréchal. C’est un homme d’honneur. Il ne décevra pas les Français.

****

Joseph quitta le commissariat, proche de la gare de Clermont, en fin de journée. Une chaleur de plomb recouvrait la ville. Arrivé à son appartement rue Tranchée des Gras, il était trempé. Il se défit de ses chaussures, et poussa doucement la porte de la chambre. Les volets en étaient fermés.

Ils ne seraient plus jamais ouverts.

Le petit lit était poussé sous la fenêtre, prêt à accueillir un enfant qui ne viendrait pas. Le papier peint était fait de chèvrefeuille qui descendait en lianes torsadées sur un fond blanc.

Un des murs était recouvert de plans et de photos du lieu de l’accident. Joseph avait fait faire des tirages grand format par Nestor. Sur l’une d’elles, la trace dessinée à la craie du corps de Sabine. Comme il l’avait déjà fait mille fois, il essaya de repérer un indice sur ces images dont il connaissait chaque point. On n’avait retrouvé que quelques morceaux de verre accrochés à la robe de Sabine. Une commerçante avait entendu un bruit mou lorsque le corps de la jeune femme avait été projeté devant sa boutique. Un voisin se souvenait de l’arrière d’une voiture plutôt basse, sans capote, « vous savez, ces voitures de sport qui font du bruit », avec une roue de secours fixée sur le coffre, mais il n’avait pas su reconnaître la marque.

Joseph avait parcouru chaque centimètre carré de la rue des Gras avec une loupe pour essayer de trouver la moindre trace qui aurait pu le mettre sur la piste. Nestor s’était joint à lui, avait prélevé des morceaux de gomme, relevé le profil des pneus et passé plus de temps que nécessaire à essayer de reconstituer le phare de la voiture. Il pensait que les débris appartenaient à une Simca, mais il était incapable de définir le modèle et l’année. Joseph avait donc inventorié toutes les Simca utilisées à Clermont, en croisant les immatriculations avec les propriétaires. Tous avaient un alibi, et leur véhicule était en parfait état. Un plan piqueté de punaises colorées reliées par des ficelles aux photos permettait de localiser la position des voitures suspectes.

Sur un autre mur, Joseph avait affiché les quelques photos prises avec Sabine. Leur ascension au Puy de Dôme, où ils avaient été pris par un orage apocalyptique qui les avait transformés en serpillères. Leur mariage, marqué par l’absence des parents de Joseph. Et surtout, la seule photo de Sabine enceinte, les mains jointes sur son ventre qui s’arrondissait. Joseph essuya machinalement les larmes qui lui piquaient les yeux. Il pensait en avoir épuisé toutes les réserves.

Il rentrait d’une journée à s’occuper de défense passive autour des usines Michelin lorsqu’il avait senti l’odeur du tabac à pipe de Champeix qui s’était diffusée dans toute la cage d’escalier.

Il l’entendait qui faisait les cent pas sur le palier desservant les deux appartements du dernier étage. Pourquoi Sabine ne l’avait-elle pas fait rentrer ? Elle ne pouvait pas être à la maternité, la naissance était prévue pour novembre. Quand il arriva sur le palier, il remarqua les yeux rouges du commissaire. « Ah mon petit, vous voilà », dit-il sobrement, la voix chevrotante. Il s’approcha de Joseph et le serra dans ses bras. Celui-ci pressentait une catastrophe, touchant ses parents, sa sœur Irène… Sans détours, parce qu’il savait que ces nouvelles faisaient mal, quelle que soit la manière dont elles étaient annoncées, Champeix lui expliqua que Sabine était couchée à la morgue et qu’on avait cherché à le joindre toute la journée. « Non, ce n’est pas elle », dit Joseph, refusant ce que Champeix lui annonçait. Une jeune femme qui lui ressemblait, c’était possible, non ? Sabine était toujours d’une extrême prudence. Champeix secouait la tête et répétait doucement « je suis désolé, désolé ». Il serrait Joseph contre lui et ses vêtements imprégnés de tabac dégageaient une odeur de foin. « Je veux la voir ». Champeix protesta, dit que ce n’était pas raisonnable, que c’était trop tôt. Joseph se dégagea du bras de son chef et dévala l’escalier. Champeix le rattrapa en bas de la rue des Gras et le força à ralentir.

Ni l’un ni l’autre ne prêta attention aux éditions du soir qui confirmaient l’invasion de la Pologne par l’Allemagne hitlérienne.

L’autopsie révéla que Sabine attendait une petite fille. Appuyé contre un des murs de la chambre, Joseph glissa lentement et posa la tête sur ses genoux. Il avait pensé plusieurs fois à les rejoindre. Peut-être que le Paradis n’existait pas, qu’il ne les retrouverait jamais, mais il cesserait de souffrir. Irène l’avait trouvé un soir, le canon de son pistolet dans la bouche. Elle le lui avait arraché des mains et flanqué deux gifles, le bourrant de coups de pieds. « Tu n’as pas le droit de me laisser seule avec Sebastian. Si tu n’es plus là, ce ne sont pas les parents qui m’aideront ! Reste avec nous, Jo, je n’ai plus que toi ! » Elle s’était agenouillée à côté de son frère et lui avait donné toute la tendresse dont elle était capable. Ils étaient restés un long moment ainsi, serrés l’un contre l’autre. Depuis ce jour, il menait une enquête personnelle. Il ne cherchait pas à se venger, mais voulait avoir devant lui l’homme qui avait détruit sa vie et celle de sa famille.

Joseph sombra dans un sommeil comateux. Il se réveilla au milieu de la nuit, le dos endolori par sa position. Il se leva avec peine et sortit rapidement de la chambre dont il ferma la porte. Une bouteille de vin était rangée dans le placard de la cuisine. Il s’en versa rapidement un verre qu’il but, appuyé au placard. Il se rappelait avoir conservé un morceau de pâté dans le garde-manger. Un quignon de pain traînait sur la table. Il le rompit avec ses dents, et mordit dans le pâté. La vue du cadavre de Ferrand l’avait secoué. Il n’avait pas été confronté à la mort depuis le mois de septembre. Il but une rasade de vin au goulot et finit le pâté, qu’il avala sans mâcher.

Un numéro de Pour Vous était posé sur une chaise. Il le feuilleta, appuyé sur la table. Charles Laughton jouait un Quasimodo plus vrai que nature dans Le Bossu de Notre-Dame et Bette Davis épousait un chirurgien dans Victoire sur la nuit. Joseph n’était pas allé au cinéma depuis l’accident. Il continuait à acheter Pour Vous, ou Ciné-miroir qui lui ouvraient une porte vers la passion qu’il partageait avec Sabine. Ils allaient voir tous les films. Au Novelty, au Rialto, au Capitole, ils ne passaient pas une semaine sans aller au cinéma et s’informaient toujours des sorties les plus récentes. Ils attendaient impatiemment l’arrivée du Technicolor à Clermont. Sabine ne verrait jamais Clark Gable en Rhett Butler. Autant en emporte le Vent était sorti au mois de décembre en Amérique, puis en avril à Londres. Il n’arriverait sans doute pas avant un moment en France. Un article était consacré à Spencer Tracy. Depuis qu’ils avaient vu Furie de Fritz Lang, Sabine trouvait des ressemblances entre l’acteur américain et son mari. Joseph était très fier de la comparaison, mais il se trouvait trop petit, les cheveux trop noirs, et le visage trop allongé.

Joseph s’était assis et avait terminé la bouteille sans s’en rendre compte. Il se leva précautionneusement pour ne pas perdre l’équilibre, et se dirigea vers sa chambre. Il s’effondra sur le lit et s’endormit comme une masse.

15 Août 1915

Monsieur,

C’est à l’initiative d’une de mes amies, marraine de guerre elle aussi, que j’accède bien volontiers à votre demande. Si les femmes ne peuvent aller au front, elles ont le devoir de soutenir les malheureux garçons qui, comme vous, risquent leur vie pour la défense de la Patrie. Je connais les drames que vous vivez tous les jours. Mon jeune frère est mort à Saint-Mihiel en avril dernier et un de mes oncles est tombé devant Gérardmer le 22 août 1914. Je serais heureuse de pouvoir vous soutenir moralement dans ces épreuves douloureuses. J’espère que nous pourrons nous voir à l’occasion de votre prochaine permission.

Élise Rimbert

1 Alphonse Bertillon est l’inventeur de l’anthropométrie criminelle en 1882. Il est le premier à établir la culpabilité d’un assassin à partir des empreintes digitales.

2 Les morasses sont les épreuves papier d’un journal avant l’impression définitive sur les rotatives. Elles permettent de vérifier la composition, et, éventuellement, d’éliminer des articles censurés.

2

Nous maréchal de France, chef de l’État français,

Vu la loi du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la Nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d’exercer la fonction de chef de l’État, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres l’assumera de plein droit.

Extrait du Journal Officiel du 13 juillet 1940

Lucien Thévenet arriva à cinq heures du matin à « la Fabrique ». Il gara sa Panhard Dynamic rouge et blanc sous l’auvent qui lui était réservé, et enfila une blouse, tâchée de jus de fruits. Le premier fournisseur arrivait dans la pénombre, poussant avec l’aide de son jeune fils une carriole de sa fabrication.

— Eh bien, Marcel, toujours le premier ! Et toi, Julien, tu ne crains pas le travail !

Julien se tourna vers son père, intimidé par la stature et la position sociale de Lucien Thévenet.

— Vous étiez là avant moi, M’sieur Thévenet. J’aime bien arriver tôt, parce qu’après, l’angélique perd son eau. Heureusement que je l’ai avec moi ce gamin, dit-il en lui ébouriffant les cheveux. C’est que j’ai plus vingt ans…

— Vous êtes solide comme un roc, Marcel. Montrez-moi votre angélique. On va la peser, et vous viendrez boire un rosé bien frais. Il vous faut des forces pour retourner à Montferrand.

— Ah, M’sieur Thévenet, des comme vous, on n’en fait plus !

L’essor de la maison Thévenet était le fait d’Émile, frère ainé de Lucien qui avait pris les rênes de la confiserie au début du siècle. Il avait convaincu son père qu’il fallait diversifier la production, ne pas se limiter aux fruits confits et pâtes de fruits, qui visaient une clientèle bourgeoise trop limitée. Clermont comptait plus de 12 000 ouvriers. Cette classe sociale nombreuse et indispensable, n’aurait jamais la possibilité financière de consommer ces produits. Si on voulait augmenter le bénéfice, il fallait attirer cette clientèle vers un produit bon marché qui flatterait son goût. Proposer des fruits de qualité aux ouvriers était une aberration, mais le prix du cacao avait considérablement baissé et on pouvait envisager des marges substantielles en faisant du chocolat un produit de grande diffusion.

Sous l’impulsion d’Émile, la confiserie Thévenet abandonna l’ancien atelier trop exigu et peu pratique de la rue Saint-Dominique. Une manufacture digne de ce nom était sortie de terre, à proximité de la gare de Royat et Émile fit l’acquisition de plantations de cacaoyers au Costa-Rica. Il entra également au conseil d’administration de la Sucrerie de Limagne afin de contrôler la chaîne de production. Profitant de la mise sous tutelle du Maroc et de l’instauration du protectorat en 1912, il utilisa ses relations dans l’armée pour prendre le contrôle de plusieurs centaines d’hectares de clémentiniers à proximité d’Agadir. En quelques années, la confiserie Thévenet devint une des plus grosses entreprises du département.

Pendant ce temps, Lucien avait rejoint les cercles maurrassiens à Paris après avoir passé sa capacité en droit. Il occupa alors simultanément deux activités inégalement lucratives : pendant la journée il travaillait comme correcteur à la Revue d’Action Française dirigée par Maurice Pujo. Sa journée écoulée, il assurait un rôle de gigolo auprès de bourgeoises parisiennes veuves ou délaissées par leur légitime époux. Deux ans après l’acquittement de Dreyfus, il suivit Pujo lors de la création des Camelots du Roi bien décidé à mettre fin au complot judéo-maçonnique qui sapait les fondements de la France de Clovis. À la mort de son père, il accepta la proposition d’Émile de superviser l’ouverture d’un magasin à Paris, rue Saint-Jacques, à deux pas du Panthéon. Il se prit au jeu, trouva un certain intérêt à la gestion d’un magasin et fit réaliser des affiches publicitaires par Alphonse Mucha qui représentaient des jeunes femmes dans des robes aux drapés envoûtants.

Ses relations lui permirent d’échapper à la mobilisation générale d’août 1914. À la fin de l’année, on avait consommé dans l’armée la moitié des réserves de vin, les trois quarts de celles de farine et des milliers de tonnes de viande. Le rationnement avait été instauré dès le mois de septembre, donnant la priorité absolue à l’alimentation des soldats. Il fallait toujours plus de