Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

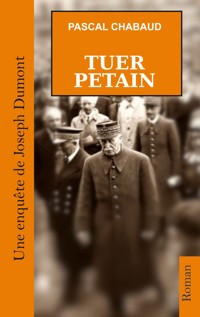

Le 11 novembre 1941, le Maréchal Pétain échappe de justesse à un attentat à Clermont-Ferrand. Sa disparition entrainerait la mise sous tutelle du pays par l'Allemagne. Chargé de l'enquête, Joseph Dumont doit aussi découvrir qui a tué un pharmacien à la réputation sulfureuse. Au moment où le régime de Vichy doit faire face aux premiers attentats contre l'occupant allemand, les enjeux politiques de l'enquête obligent le jeune inspecteur à une extrême prudence.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Déjà parus :

Mort d’un sénateur, 2022.

Tuer Pétain, 2022.

La guerre et le crime, Éditions Bonneton, 2024.

Plus d’informations sur la page Facebook :

« Les enquêtes de Joseph Dumont »

« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. »

Sherlock Holmes, Le signe des Quatre

« [Le bagne] est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. »

Albert Londres

Sommaire

Préface

Prologue

Chapitre 1

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 2

Chapitre 3

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 11

Chapitre 12

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Extrait du journal de Guy Lombard

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Postface

Préface

Pendant les cinq ans de l’occupation, personne n’entreprit rien contre la personne du maréchal Pétain. Il se contenta d’ailleurs longtemps d’un service de sécurité réduit à peu. Jusqu’à ce que les SS s’installent à l’hôtel du Parc sous prétexte d’assurer sa sécurité.

Longtemps, son immense popularité fut sa meilleure sauvegarde. Au plus noir de la défaite de juin 1940, la majorité des Français accueillit son accession au pouvoir avec soulagement, reconnaissance et confiance. « Vainqueur de Verdun », commandant en chef victorieux en 1918, il paraissait bien évidemment devoir être le gardien et le défenseur des intérêts et de l’honneur du pays contre le vainqueur allemand qui le respecterait forcément. Une part de ceux qu’on n’appelait pas les résistants étaient tout aussi bien convaincus que le Maréchal approuvait secrètement leurs préparatifs pour une revanche et une libération, voire les soutenait en sous-main.

Même lorsqu’il fallut déchanter, même lorsque les décisions et les discours du chef de l’État montrèrent qu’il s’engageait résolument dans la voie de la collaboration avec les occupants, on imputa ses mauvais choix à ses mauvais conseillers. Ce qui explique que ses chefs du gouvernement furent tous deux cibles d’attentats alors qu’il fut épargné. Si la confiance des Français à son égard alla s’amenuisant au fur et à mesure qu’ils l’estimaient plus fautif ou plus impuissant, l’affection et le respect perdurèrent. Bien inconsidérés ceux qui auraient couru le risque de s’en prendre à lui par la violence.

Pascal Chabaud a eu l’idée originale et habile d’intercaler la fiction entre les faits historiques et invente une enquête aux accents réalistes sur un attentat commis contre le chef de l’État qui s’entremêle, dans la vie tumultueuse de l’inspecteur de police Joseph Dumont, avec diverses affaires criminelles dont le suspense tiendra les lecteurs en haleine jusqu’aux dernières pages.

Bénédicte Vergez-Chaignon Docteure en histoire, Collaboratrice de Daniel Cordier.

Prologue

Le Maréchal a procédé samedi à l’installation du Conseil de justice politique.

La Montagne, 6 octobre 1941

Le coup de feu résonna sous les voussures. Les cris des femmes se répercutèrent en écho avant de se transformer en sanglots effrayés. Puis ce fut le silence.

Le fusil fut jeté à terre, à côté du cadavre qui tenait son pistolet dans la main gauche. Dans la pénombre, à peine éclairée de quelques bougies plantées sur des bouteilles, dix paires d’yeux suivirent la silhouette qui s’éloignait.

La balle de 8 mm avait sectionné la colonne vertébrale et le corps semblait désarticulé. Le sang s’écoulait en abondance avant d’être absorbé par le sol en terre battue.

Personne ne bougeait. Puis on entendit une porte grincer au bout d’un couloir. Deux hommes en sortirent. Ils saluèrent le groupe d’un signe de tête. Face à eux, une dizaine d’hommes et de femmes les regardaient, apeurés. Tous entre trente et quarante ans. Échoués ici par les lois du hasard et de la nécessité. Des fuyards.

— Il ne vous menacera plus, dit un des hommes. C’est fini. On ne va pas vous le laisser là…

Il commença à tirer le corps, mais renonça vite.

— Tu prends les pieds ?

L’autre opina en silence. Il se retourna, se baissa et souleva les pieds du mort comme il l’aurait fait d’un brancard.

Ils déplacèrent le fardeau inerte dont les mains laissaient sur la terre battue deux sillons parallèles. Ils le posèrent au débouché du couloir.

— Je vais chercher la voiture, dit le premier homme.

Quelques minutes plus tard, une porte en bois s’ouvrit. Les deux hommes enveloppèrent le corps d’un drap puis reprirent leur chargement. L’air froid immobile pénétrait dans la grange et ils transpiraient sous l’effort.

Ils le déposèrent en chien de fusil à l’arrière du véhicule.

Quelques minutes plus tard, seule la fumée du gazogène se déplaçait dans la nuit d’automne.

1

La Luftwaffe bombarde Hull et Great Yarmouth.

Le Moniteur, 6 octobre 1941.

Albertine Rossignol sortit du petit appartement de Norris Street qu’elle partageait avec une secrétaire employée au ministère de la Marine pour rejoindre Orchard Court où Sir Frank Nelson, le directeur du Special Operations Executive l’avait convoquée. Une fine pluie arrosait les rues dont certaines laissaient apparaître des ruines d’immeubles bombardés par la Luftwaffe. Depuis un an et demi, chaque opération aérienne mobilisait près de 150 bombardiers qui déversaient sur Londres des projectiles aveugles. Plus de 40 000 londoniens avaient trouvé la mort. En juin de cette année, l’opération Barberousse lancée par Hitler sur l’Union soviétique avait assigné d’autres objectifs à l’aviation allemande et la situation était plus calme. Albertine traversa Carlton Gardens où le général de Gaulle avait installé le siège de la France libre en accord avec Churchill. Des jeunes filles du Girls Training Corps travaillaient à la préparation d’un jardin le long du Mall. Concentrées sur leur travail, elles parlaient peu, et malgré la fraîcheur de l’automne, certaines transpiraient sous leur uniforme.

« Quelle différence avec ma patrie » ! pensait Albertine. Alors que les Français vivaient étouffés sous le joug combiné de l’État Français et de l’occupation allemande et que les seuls signes de patriotisme autorisés étaient la dévotion au vieux maréchal Pétain, les Anglais semblaient galvanisés par la menace d’une invasion. Albertine se souvenait des heures dramatiques de la fuite du dernier gouvernement de la République. Elle avait vécu cette débandade jusqu’à Tours, et lorsqu’elle était revenue à Paris, la capitale vivait à l’heure allemande. Abasourdis, les Français s’étaient pliés à la volonté de Pétain et supportaient depuis plus d’un an les conditions honteuses dans lesquelles l’occupant les faisait vivre.

À Londres, où le Blitz obligeait les habitants à se cacher dans les stations de métro, chaque bombardement attisait la volonté de combattre. Churchill promettait « du sang, de la sueur et des larmes » pour encourager ses compatriotes. Pétain, genou à terre, avait donné son pays à Hitler.

Albertine traversa Grosvenor Square et ferma les yeux. Elle n’était plus qu’à quelques centaine de mètres de sa destination.

— Hey ! Albertine !

Albertine se retourna. Kathryn Grantham s’approchait d’elle, un sourire aux lèvres. Les deux femmes s’embrassèrent et partirent d’un bon pas vers le 83 Baker Street.

— How are you feeling? demanda Kathryn.

— Je n’ai jamais été aussi émue de ma vie, répondit Albertine. Ma première mission !

— Tu es sûre de ne pas vouloir attendre un peu ? Tu es prête ?

Albertine avait eu une semaine pour apprendre les informations du dossier qu’un sous-officier lui porta un soir. Elle dut découvrir sa nouvelle identité et sa nouvelle personnalité. La veille du départ, elle avait reçu une valise dans laquelle des vêtements français, un peu usagés et à sa taille, constituaient sa nouvelle garde-robe.

— Prête à en découdre, oui ! répondit Albertine avec enthousiasme. Et si je ne suis pas prête maintenant, je ne le serai jamais !

— J’aimerais avoir une fille comme toi, si courageuse…

— Courageuse, mais morte de trouille ! Je suis sûre que le saut en parachute dans les conditions réelles n’a rien à voir avec celui de l’entraînement !

Les deux femmes étaient arrivées à l’entrée d’Orchard Court, siège de la section F du SOE1. Après un apprentissage rigoureux, Albertine avait intégré cette division des services secrets britanniques et en était rapidement devenue un des éléments les plus prometteurs. Ses enseignants de Wanborough Manor s’étaient vite rendu compte de ses capacités intellectuelles. Sa mémoire infaillible lui donnait un avantage considérable et elle avait suivi avec courage la formation de saut en parachute sur l’aérodrome de Ringway.

C’est lors de la formation aux messages codés en morse à Bletchley Park que Kathryn comprit qu’Albertine pourrait se révéler indispensable au service. Celle-ci pouvait retenir des messages codés dont le sens échappait à n’importe qui sans aucune hésitation ni erreur. Elle ne rechignait devant aucune tâche, pouvait passer des heures à décoder des messages plus confus les uns que les autres, entrer des lignes de code en suivant à la main les lettres de l’ouvrage de référence pour ne pas se tromper. « Pianiste » remarquable, son taux de réussite était exceptionnel, alors que la moindre erreur pouvait être fatale à l’agent sur le terrain ou au quartier général si le message ne pouvait pas être décodé ou était mal interprété à cause d’une faute de frappe. Par sécurité, Albertine avait effectué avant son départ une émission « blanche », enregistrée sous forme graphique, pour que le SOE conserve un échantillon de son toucher personnel. Kathryn n’avait pas jugé bon de divulguer à ses supérieurs qu’elles avaient mis au point un code personnel qui éviterait toute imitation ou toute fraude de son « empreinte radio ».

Pendant ses semaines de formation, Albertine s’était aussi rendu compte qu’elle avait un don particulier pour les langues et s’était mise à apprendre l’allemand. En moins d’un an, elle le parlait avec aisance, et pouvait traduire la plupart des conversations qu’elle entendait à la radio.

Une heure plus tard elles étaient assises à l’arrière d’un camion de la Royal Air Force, accompagnées d’autres agents. Les deux heures de route auraient pu être silencieuses si le moteur avait laissé un peu de répit aux passagers. Au Nord-Est de Londres, à quelques kilomètres de Cambridge, Newmarket était à l’abri des attaques de la Luftwaffe qui s’acharnait depuis un an et demi sur la capitale britannique.

La campagne anglaise s’était estompée à mesure que le jour déclinait et on ne voyait plus les nombreux pacages où des chevaux broutaient sans se soucier de la guerre. Dès l’arrêt du camion, Albertine sauta avec légèreté de la plate-forme destinée au transport des troupes et essaya d’identifier les ombres qui se déplaçaient sur le champ de courses.

— Hey, Albertine, Help me, please, I’m not as sporty as you !

Albertine se retourna et tendit la main à Kathryn qui essayait de retenir sa jupe emportée par le vent.

Un pilote s’approcha et fit signe à Albertine de le suivre. Kathryn leur emboîta le pas et le petit groupe se dirigea vers les installations hippiques, transformées depuis le début de la bataille d’Angleterre en hangars, salles d’opérations et vestiaires.

Accompagnée des autres agents, trois hommes et une femme, Albertine sortit du bâtiment, harnachée comme à l’entraînement, mais ce soir-là n’était pas comme les autres. Kathryn, qui n’avait pas été admise dans la salle où les agents recevaient leurs dernières instructions, étreignit Albertine une dernière fois comme elle le pouvait, tant la jeune femme était engoncée dans son équipement.

— Dommage que je ne puisse faire une photo ! Tu es très attirante ainsi ! Je connais quelqu’un qui ne serait pas insensible à ton charme.

— Adieu, ma chère amie, dit Albertine en embrassant Kathryn. Merci de ton aide… depuis le premier jour ! Tu sauras tout de moi par les messages, et tu me donneras des nouvelles de... qui tu sais !

— Ne t’inquiète pas. Il sera avec sa Granny mieux traité que la reine-mère ! God bless you !

La conversation fut interrompue par le moteur du Lysander qui démarrait.

— You must go, now !

Albertine se tourna avec résolution vers l’homme qui lui montrait le petit avion. Les autres embarquaient déjà.

Quelques secondes plus tard, le Lysander décollait. Kathryn ne se décida à quitter l’aérodrome que lorsque le bruit du moteur eut disparu dans la nuit.

***

— Moi, j’aime que les choses soient claires. Et le préfet a été bien précis dans ses instructions. Maintenant, on sait où on va !

L’inspecteur Joseph Dumont ne répondit pas. Le jeune inspecteur Brusini lui collait au train comme un jeune chiot privé d’affection

— C’est bien que vous vous occupiez des cinémas et moi des théâtres et des journaux. On pourra travailler ensemble et s’échanger des tuyaux.

« Compte là-dessus », pensa Joseph.

Un vent glacial balayait le pont Wilson et Joseph avait enlevé son chapeau de peur qu’il ne s’envole dans le Rhône. Sa sœur Irène lui avait confectionné un gilet en laine qui le protégeait des bourrasques, mais les rafales de pluie horizontale semblaient se diriger de préférence vers son compagnon de route qui ne s’arrêtait cependant pas de parler. Ils avaient quitté la réunion à la préfecture quelques minutes plus tôt et Joseph aurait bien aimé être tranquille pour assimiler toutes les informations qui leur avaient été apportées. La chasse aux juifs venait de passer à la vitesse supérieure, et, si de nombreux métiers leur étaient interdits depuis octobre 1940, ils étaient désormais à la merci d’une nouvelle police dont l’objectif était le recensement et la mise à l’écart d’une partie de la population française.

— Je me demande quand même comment on peut être sûr que celui qu’on arrête est bien juif, soliloquait Brusini en grelottant. Je n’ai pas osé demander, mais le plus simple serait de lui faire baisser le pantalon, non ? Un vrai juif est toujours circoncis, pas vrai ?

— Et si c’est une femme ? lui rétorqua Joseph en se tournant si vite que l’autre ne put s’arrêter à temps.

— Ben… je sais pas. On lui demande ses papiers ? On demandera à Brouyard. Il a l’habitude. Et il n’est pas du genre à se faire avoir. Il a le pif pour reconnaître un youpin à distance.

Fernand Brouyard avait été nommé inspecteur adjoint à la délégation régionale de la Police aux questions juives où il dépensait une énergie abondante pour recenser les Juifs de la région. Il était d’autre part de toutes les combines pour récupérer à droite et à gauche les marchandises saisies lors des perquisitions. Joseph le soupçonnait de se livrer à un actif marché noir, mais évitait tout contact. Liés par une aversion réciproque et mutuelle les deux hommes ne concevaient pas la police de la même manière. Et Brouyard se plaignait que la PQJ ne fut pas une police judiciaire, qu’il n’avait pas les moyens pour perquisitionner ou obtenir les papiers d’identité des Juifs et que ce n’est pas comme ça qu’on obtiendrait des résultats.

Ils étaient arrivés place des Jacobins, où le vent était un peu moins fort. Joseph s’arrêta pour allumer une cigarette, sans en proposer à Brusini qui n’aurait pu la tenir entre ses doigts tant il tremblait.

— Qu’est-ce qu’on fait ici ? On est perdus ? Je connais pas ce patelin, moi !

— Si tu te perds, va à l’hôtel. Tu te rappelles l’adresse ?

— Euh, oui, je crois. Rue Grenette, non ?

— Voilà. Tu remontes cette rue, et tu y es. Vas-y si tu veux, moi je veux vérifier une adresse. Il y aurait une boîte aux lettres à côté du Palais de Justice.

— Oh non. Je reste avec vous ! Si on pouvait prendre des résistants sur le fait, ça serait bien pour notre avancement !

« Et merde », se dit Joseph. Il aurait pu être débarrassé de la sangsue.

— Bon, suis-moi.

Joseph venait à Lyon pour la quatrième fois depuis un an. Il commençait à se repérer dans cette ville qui faisait paraître Clermont comme un village. Il n’était pas aussi à l’aise qu’un vrai lyonnais, mais connaissait quelques traboules bien pratiques pour casser une filature ou se débarrasser d’un chaperon encombrant.

Ils traversèrent la Saône sur la passerelle du Palais de Justice et Joseph tourna dans la rue de la Bombarde. Il ne put éviter une flaque et sa chaussure trouée s’emplit d’eau glacée, malgré les épaisseurs de journaux qu’il avait découpées avec soin. Les cordonniers faisaient faillite les uns après les autres, incapables de trouver la moindre pièce de cuir pour les semelles.

Une ombre marchait devant eux rue Saint-Jean. Joseph la reconnut tout de suite, ralentit le pas et serra le bras de Brusini.

— Regarde celui-là, murmura-t-il. Je le reconnais. On a reçu sa photo avant de partir. Il est du réseau « Tonnerre ».

L’homme, un peu rond, moustachu, avançait sans méfiance, sans inquiétude. Il tenait son chapeau de la main gauche, tandis que la droite s’accrochait à un parapluie aux velléités de cerf-volant,

— Je sais où il va, dit Joseph. Suis-le de loin, et je vais le prendre à revers par la rue du Bœuf. On le coincera avant qu’il arrive à la mairie.

Joseph poussa Brusini et fit mine de monter la Place neuve Saint-Jean. Brusini avançait avec la discrétion d’un sioux amateur, concentré sur sa tâche. Sans un bruit, Joseph fit demi-tour et entra au numéro 54 pour prendre la traboule. Il ne prêta pas attention aux belles balustrades qui surplombaient les petites cours mal éclairées, sortit de la traboule et tourna à gauche dans la rue du Bœuf. Il descendit ventre à terre la rue de la Bombarde jusqu’au quai Fulchiron où il entra dans la librairie des sœurs Duret. Il ne connaissait pas la vieille femme qui attendait le client en lisant Le comte de Monte-Cristo. Elle leva les yeux vers lui.

— Je cherche Les aventures d’Arthur Gordon Pym, en anglais, demanda Joseph.

Edgar Pœ faisait partie des auteurs anglais ou américains encore autorisés par la censure, qui pourchassait tout ouvrage anglo-saxon publié après 1870.

La libraire ne répondit pas, mais fit un signe imperceptible du menton pour lui indiquer que la voie était libre. Joseph se dirigea vers l’arrière de la boutique et s’accroupit à côté de la cheminée. Une des briques réfractaires était descellée. Joseph prit le bout de papier plié avec soin, et ne put s’empêcher de sourire en lisant le message. Il le transforma en une minuscule boulette qu’il avala en fermant les yeux. Il ressortit de la librairie par la rue Lavarenne et traversa la Saône en tenant son chapeau sur le pont Bonaparte. Il ne sentait plus le froid ni le vent. Sa course l’avait réchauffé, et il marchait d’un bon pas. La synagogue du quai Tilsitt avait été investie par les bureaux de l’Union générale des Israelites de France, dont le but à peine dissimulé était le recensement des biens et propriétés juives avant leur confiscation. Joseph ralentit l’allure, sûr que son indésirable collègue ne le suivrait pas.

Il arriva cours de Verdun, dont les arbres avaient perdu leurs dernières feuilles sous la bise. Ce vaste espace traversait la presqu’île entre Saône et Rhône et constituait la limite entre la ville bourgeoise et la ville laborieuse, séparées par la gare de Perrache. Entrepôts, usines à gaz, ateliers SNCF, prison, prostituées, semblaient avoir été accumulés ici pour rappeler que les sociétés humaines supportent mal la cohabitation entre ceux qui profitent et ceux qui travaillent.

Joseph grimpa le petit escalier jusqu’au deuxième étage, laissant des gouttes sur les marches. Il frappa à la porte deux coups, puis un, puis deux à nouveau. Il entendit des pas approcher et une voix féminine demanda :

— Aga ?

Joseph leva les yeux au ciel et répondit :

— Même nom !

La porte, dont les gonds avaient été graissés avec soin, s’ouvrit en silence. Joseph s’engagea dans le petit couloir et se trouva collé à Françoise Rivière qui n’attendait que cela. Il sentit le bassin de la jeune femme se rapprocher du sien, tandis qu’elle tentait de l’embrasser sur la bouche. Il se détourna et ses lèvres n’atteignirent que sa joue.

— Tu es en retard, chuchota-t-elle. Ils sont tous arrivés.

Joseph se débarrassa de son imperméable et de son chapeau qu’il suspendit à une patère accrochée au mur. Au-dessus, une porte dissimulait un placard qui occupait le faux plafond. En évitant par habitude une lame de parquet qui grinçait, Joseph entra dans la petite salle à manger. À l’une des extrémités, Nestor Bondu, responsable du service de police scientifique de Clermont et chef du petit groupe d’opposants réunis dans le petit appartement, présidait la séance.

— Ah ! Raoul, notre dernier larron, s’exclama Nestor Tu te fais désirer, dis donc !

Lorsqu’il avait fallu trouver un pseudonyme, Joseph choisit le prénom du réalisateur américain Raoul Walsh dont il adorait St Louis Blues avec Dorothy Lamour.

— Tu ne peux pas t’empêcher de faire des jeux de mots, même pour la sécurité ! Il venait de loin celui-ci ! Agamemnon… Quelle idée !

— C’est du grec, ignare, et ce n’est pas seulement un héros, mais ça veut dire obstiné. Tu ne crois pas qu’il faut l’être pour mener notre combat ? Que t’arrive-t-il ? Tu es essoufflé.

— J’ai dû me débarrasser de Brusini qui ne me lâchait pas d’une semelle ! Je l’ai lancé sur une filature qui va le conduire au Palais de Justice.

Devant l’air interrogateur de Nestor, Joseph expliqua.

— J’ai repéré ton maître, Edmond Locard, dans la rue Saint-Jean, et je lui ai dit que c’était un résistant2 !

Nestor et les hommes présents s’esclaffèrent. Les occasions de s’amuser étaient rares.

— Très bien, les voyages forment la jeunesse ! Bon assieds-toi, tu as sûrement plein de nouvelles. Tu connais tout le monde autour de la table ?

Joseph serra les mains des hommes présents. Il connaissait déjà « Viallet » et « Berger », un lyonnais et un clermontois qui, chacun dans son domaine, donnait du fil à retordre à la police de Pétain. « Douglas » était en charge de l’approvisionnement en papier de l’imprimerie clandestine de la future revue Cahiers du Témoignage Chrétien. Le travail était ambitieux mais il apparaissait essentiel de diffuser une information hors du contrôle des sources gouvernementales.

Un quatrième homme se leva. Pas très grand, massif, il était vêtu d’un caban de marin, et coiffé d’un bonnet d’où dépassaient des mèches blanches. Il lui tendit la main et Joseph comprit ce que ressentait une coquille dans un casse-noix.

— Ça fait plaisir : Jacques Cartier !

Devant l’air ébahi de Joseph, l’homme éclata d’un rire sonore.

— J’aime bien voir les réactions quand je m’présente de même ! Vous avez ben compris que c’est mon nom de guerre.

C’était la première fois que Joseph entendait l’accent chantant du Canada français. Il n’avait pas une grande expérience des parlers locaux, mais celui de « Jacques Cartier » était sans conteste plus plaisant à entendre que l’accent auvergnat.

Joseph regarda Nestor, qui lui fit signe de s’asseoir.

— Jacques Cartier – appelons-le comme ça pour le moment – vient de rejoindre le réseau. Il travaille de l’autre côté de Perrache, aux ateliers SNCF. Les cheminots nous ont déjà apporté beaucoup de renseignements et sont prêts à agir.

— C’est certain, confirma Cartier. Beaucoup d’entre nous circulent entre les deux zones avec leurs convois. Ils peuvent transporter des messages, des informations, et même des hommes. Les Allemands en demandent toujours plus. Certains jours, nous formons 1200 convois pour les approvisionner.

— Les Allemands ne fouillent pas ces convois ? demanda Joseph.

— Ils font ce qu’ils peuvent, s’exclama Le Bihan. Mais nous avons nos petits secrets !

Depuis plus d’un an, les Français supportaient de moins en moins bien le rationnement imposé par l’occupation. Pour certains, la soumission à l’ennemi devenait insupportable. Pour d’autres, il fallait « faire quelque chose », et, sans prendre les armes, ils déposaient des grains de sable dans le mécanisme de l’occupation.

Les hommes réunis cour de Verdun étaient de ceux-là. Viallet profitait de ses nombreuses relations lyonnaises pour tisser un vaste filet d’information et de désinformation. Le noyautage administratif et professionnel (« NAP ») rassemblait de manière informelle les hommes et femmes travaillant dans les services publics prêts à collecter et centraliser les renseignements essentiels à la Résistance naissante. Jean Rochon ne se contentait pas d’être journaliste. Un an plus tôt, accompagné d’un confrère, Emmanuel d’Astier de la Vigerie et d’une jeune agrégée d’histoire Lucie Samuel3, il participait à la création d’un petit groupe « La dernière colonne ». Devenu Libération, ce groupe publiait un journal clandestin qui appelait à s’opposer au gouvernement dirigé par Pétain. Quant à Nestor Bondu (dont le nom de code était « Trésor »), il avait quitté le service de criminalistique de Clermont-Ferrand après avoir échappé de justesse à une tentative d’assassinat en août 1940. Il s’était réfugié dans une ferme des Combrailles, ancienne abbaye de Malemont, et avait peu à peu constitué un groupe destiné à recueillir et diffuser les informations entre Lyon et la capitale auvergnate.

Françoise Rivière apporta un plateau sur lequel fumaient des tasses d’un liquide chaud qui avait le nom de café. L’odeur était engageante, et Cartier ferma les yeux en humant sa tasse.

— On dirait du vrai, c’est certain.

— C’est un de mes cousins qui habite vers le col de la Luère qui ramasse des glands de chêne et les torréfie, expliqua Françoise.

En posant le plateau sur la table, elle eut un petit cri de douleur.

— Ça ne va pas ? demanda Le Bihan.

— Ce n’est rien, expliqua-t-elle en montrant son auriculaire droit entouré d’une énorme poupée. Je me suis coupée hier en épluchant du rutabaga. C’est un peu sensible, mais ça va passer. Buvez tant que c’est chaud.

Chacun profita du breuvage qui, c’est vrai, avait le mérite de réchauffer les organismes. La chaleur humaine remontait la température de l’appartement de quelques degrés. Le vent poussait des trombes d’eau sur les vitres recouvertes de buée.

Nestor ouvrit un cahier posé sur la table et regarda Joseph. La réunion commençait.

— Alors, demanda-t-il, des nouvelles préfectorales ?

— Oui, c’est du lourd, répondit Joseph en gardant sa tasse dans les mains. La pluie avait traversé son manteau et il sentait l’humidité s’insinuer dans chaque parcelle de son corps. Dans ce genre de réunion, c’est en discutant qu’on en apprend. J’ai rencontré un inspecteur qui était à Paris la semaine dernière. Le tribunal d’État a fait guillotiner trois hommes, dont le communiste Catelas.

— La guillotine s’exclama Viallet ? Mais ce sont des politiques, pas des droits communs !

— Les Allemands voulaient six exécutions pour répondre à l’attentat de Moser. Et la section spéciale n’a pas fait dans le détail.

— Comment ces hommes qui étaient déjà en prison auraient-ils pu être à Barbès au mois d’août ? demanda Jean Rochon.

— D’après ce qu’a compris mon interlocuteur, c’était le cadet de leurs soucis. Ils étaient communistes, donc « à éliminer », et depuis que le pacte germano-soviétique a volé en éclats avec l’invasion de la Russie, la chasse est ouverte.

— Et ce sont nos ministres qui les ont envoyés à l’échafaud, conclut Nestor.

— Toujours d’après cet homme, les Allemands sont prêts à tout pour décourager les velléités d’actions violentes, quitte à faire exécuter des dizaines d’otages. Il paraît qu’Hitler en demandait cent !

— Ça ne va pas les rendre populaires, commenta Nestor.

— Ce n’est plus ce qu’ils recherchent, d’autant plus que la chasse aux Juifs est elle aussi passée à la vitesse supérieure. C’est ce que nous a dit le préfet, ajouta Joseph.

— Donc, Français et Allemands vont avancer main dans la main, soupira Nestor.

— Le préfet nous a lu une note de Vallat4. La création d’une « Police aux Questions juives » va être officialisée dans les quinze jours. Elle travaillera avec son Commissariat pour accélérer la confiscation des biens Juifs et procéder à leur… Je ne me rappelle plus le mot, attendez, je l’ai écrit quelque part.

Joseph sortit de la poche de sa veste une feuille de papier pliée en quatre, et parcourut ses notes.

— Voilà, je cite : « procéder à l’aryanisation des biens juifs » ! ça veut tout dire, non ? Et deuxième mission de cette police : arrestation des Juifs en infraction avec le deuxième statut de juin dernier.

Les cinq hommes échangèrent des regards consternés. Jean Rochon alluma une cigarette, Le Bihan sortit une pipe en écume de sa poche mais semblait ne pas savoir qu’en faire.

Viallet fut le premier à réagir et demanda à Joseph :

— Comment ont réagi vos collègues ?

— Il est clair que ces décisions sont en train de diviser la police : certains, comme Brouyard, mettront les bouchées doubles pour mettre en application les décrets ; les autres ont été plus circonspects. Mais bien entendu, personne n’a bronché. J’ai bien vu quelques visages qui se fermaient, mais depuis qu’on a prêté serment de fidélité, pas question de s’interroger sur une décision du gouvernement…

— Même si elle a été dictée par les Allemands, précisa Jean Rochon.

— Vous êtes un drôle de pays, intervint Jacques Cartier. Mettre à l’écart de la société toute une partie de la population à cause de sa religion… Câline ! Même au Canada français, où pourtant les catholiques sont, on peut dire, au gouvernement, on n’a jamais pensé à faire une politique dure de même.

— Ton pays est beaucoup plus jeune que le nôtre, expliqua Nestor. Les relations des Français avec les Juifs n’ont jamais été simples. Et ce n’est pas seulement une question de religion.

— Ce que j’aimerais comprendre, interrogea Viallet, c’est le but, la finalité de cette politique… Un million de Français sont prisonniers en Allemagne : on manque de médecins, d’instituteurs, de percepteurs, d’assureurs… et on interdit à des hommes compétents de faire leur travail ! On dit que les Juifs sont envoyés en Allemagne dans des camps de travail. Mais pour y faire quoi ?

Personne n’avait la réponse.

— A propos, quelqu’un a-t-il des nouvelles de « Jonas » ? demanda Nestor.

— Celui de la baleine ? interrogea Cartier avec un grand sourire.

— C’est un homme qui empêche Brouyard et quelques flics de Clermont de dormir, expliqua Joseph. Son nom circule un peu partout, et il serait à la tête d’un réseau permettant aux Juifs de quitter la France. Tous les indics et les gendarmes du département sont à la recherche de ce type et on n’a jamais pu identifier son repère ou ses circuits d’exfiltration. Brouyard en a fait une affaire personnelle, et je n’aimerais pas assister à leur première rencontre…

— Il faut éviter cette hypothèse à tout prix, dit Nestor. Notre but n’est pas de sauver les Juifs, mais tout individu qui peut ajouter des grains de sable dans la machinerie de l’État doit être protégé. (Il se tourna vers Viallet). Comme vous.

— Vous êtes très aimable, mais j’arrive à me protéger tout seul, et je ne veux pas être un poids pour vous. Pour l’instant, notre action consiste à recenser dans les administrations les bonnes volontés susceptibles de nous fournir des informations. Le danger n’est donc pas imminent. Nous œuvrons dans la discrétion, et ceux que nous approchons sont acquis à notre projet.

— La plus extrême prudence s’impose, poursuivit Nestor. Tous les flics ne sont pas comme Joseph et certains indics dénonceraient père et mère pour ramasser trois sous et s’acheter à manger. Je vous ferai signe par les voies habituelles pour notre prochaine réunion. D’ici là, chacun sait ce qu’il a à faire et en cas d’urgence on laisse un message à la librairie. Joseph, tu récupères ta sangsue ?

— Oui. On prend la voiture et on rentre. Et toi ?

— Je vais me faire conduire par notre ami Jacques Cartier dans sa Grande Hermine5 !

Le rire sonore du Canadien emplit le petit appartement.

1Special Operation Executive, Service secret britannique créé pendant l’été 1940 qui était chargé de mener des actions subversives en Europe contre l’occupant.

2 Edmond Locard est « l’inventeur » de la criminalistique, plus connue aujourd’hui sous le nom de « police technique et scientifique. »

3 Lucie Samuel prend le nom de Lucie Aubrac en mai 1941.

4 Xavier Vallat, Commissaire général aux Questions Juives depuis le 29 mars 1941.

5La Grande Hermine est le navire qui a conduit Jacques Cartier dans le golfe du Saint-Laurent au printemps 1534.

Extrait du journal de Guy Lombard

Courville, août 1914

Ainsi, ils ont tué Jaurès. Cet infatigable pacifiste qui tentait depuis des mois de s’opposer au péril qui menace l’Europe sans que son message fût entendu par ceux qui gouvernent le monde et pour qui l’honneur d’une nation se trouve dans les canons qu’elle aligne lors des défilés. La mort de Jaurès suit de quelques jours celle de François-Ferdinand d’Autriche lors de sa visite à Sarajevo, au milieu de ces peuples balkaniques dont l’autonomie représentait un affront personnel et une atteinte à l’autorité de l’empire d’Autriche-Hongrie dont il était l’héritier.

La guerre est imminente, pour le plus grand plaisir des fabricants d’armes comme mon père, Tristan Lombard qui, depuis la guerre des Bœrs a vu prospérer son petit négoce de Châtellerault, assurant à la famille une rente confortable dont je n’ai jamais voulu profiter.

Je quittai cette famille bourgeoise pour l’école normale d’instituteurs de la Vienne, où de jeunes hommes comme moi, à peine sortis de l’adolescence, se destinaient à la formation de ceux qui, un jour, constitueraient la nation. Entre deux cours de pédagogie, je m’essayais à l’écriture et espérai confier un jour mes manuscrits à Gaston Gallimard ou Bernard Grasset. Considérant ces activités didactiques et littéraires inutiles, mon père s’était trouvé un successeur en la personne de son gendre, et se désintéressa de mon avenir.

Mon brevet supérieur en poche, je fus appelé sous les drapeaux. Ne pouvant refuser de porter les armes, au risque d’être condamné par le tribunal militaire et de ne pouvoir exercer mon futur métier, je simulai une incapacité à porter un fusil et à atteindre une cible. Le commandement me versa dans le Génie.

J’obtins mon poste à Courville, en 1913, au milieu de cette Beauce « si triste et si féconde » ainsi que Zola l’a décrite avec la finesse qu’on lui connait. Le soir, au coin du poêle, lorsque les exercices du lendemain ont été préparés, Solange lit à voix haute Du côté de chez Swann, à la lumière de la lampe à pétrole, et les mots de Marcel Proust nous enchantent et nous emportent dans son monde, où l’imaginaire se mélange à la réalité dans un style d’une fraîcheur inimitable.

Avec Solange, nous travaillons à bâtir cette humanité chère à Jaurès à sortir ces enfants de la misère intellectuelle dont ils ont hérité de leurs parents leur faire découvrir l’Homme, le monde, l’Univers, et leur montrer que le savoir est sans limite. Cher amour, chère Solange. Nous partageons depuis deux ans le petit logement audessus de l’école communale. Qui aurais-je pu rencontrer qui puisse autant m’apporter un bonheur si tendre, si complet, si puissant ?

Le tocsin a rompu ce bonheur, et fait souffler un vent de terreur sur le village. « C’est la guerre, c’est la guerre ! » Ce cri semble voler au-dessus des blés. Il traverse les hameaux de Lancey, de Vaujoly, de Grandchamp, de la Touche… « C’est la guerre… » Et ce matin, nous découvrons, placardé à la porte de la mairie, l’ordre de mobilisation générale.

Sur la place de la mairie, hommes et femmes se sont rassemblés. Certains ont leur fascicule de mobilisation dans la main, et ne savent pas quoi en faire. Je reconnais mes anciens élèves. Ils s’approchent de moi, inquiets, émus. Ils ne peuvent croire que je vais moi aussi prendre le train et rejoindre mon dépôt. L’instituteur, pensent-ils, n’est pas fait pour tuer… Je le crois aussi.

Solange n’a pas voulu m’accompagner à la gare. Elle s’est serrée dans mes bras toute la nuit. N’a pas ouvert la bouche, sauf pour me couvrir de baisers. Je sentais ses larmes sur mon visage. Cher amour ! Nous nous faisons la promesse que nous serons parents lorsque je reviendrai.

J’ai été affecté au 16ème régiment d’infanterie dont le dépôt se trouve à Montbrison. Embarqué le matin avec d’autres compagnons d’infortune, notre traversée du territoire a duré un jour et une nuit, hachée par des correspondances dans des gares envahies de soldats. Certains parlent un Français hésitant. Ils sont bretons, poitevins, et certains n’ont jamais dépassé les limites de leur village. Savent-ils où ils vont ? Savent-ils que leur sacrifice à venir nourrit les bénéfices insultants des puissances d’argent ?

Nous échangeons cependant avec quelques-uns. Instituteurs comme moi, mais aussi clercs de notaire, tanneurs, émouleurs, bateliers, et bien sûr paysans. Ils forment le gros de la troupe, et ont laissé leurs parcelles aux soins de leurs épouses. « La guerre sera courte », disent-ils. Je ne le pense pas. On ne fait pas mourir une civilisation en quelques semaines.

2

Le ravitaillement de Paris : Amélioration sensible du marché de la boucherie.

La Montagne, 7 octobre 1941.

Joseph et Brusini avaient roulé une partie de la nuit pour arriver au commissariat de Clermont au petit matin. La filature de Brusini s’était terminée au Palais de Justice de Lyon où le suspect était entré. Les policiers en faction lui avaient appris que l’homme moustachu qu’il suivait était Edmond Locard et que ses examens le retenaient souvent une grande partie de la nuit au dernier étage, où étaient installés les bureaux de la police technique et scientifique. Joseph expliqua qu’il s’était trompé à cause de l’obscurité, et dissimulait son hilarité avec peine.

La réorganisation de la police depuis l’été n’avait pas mis fin aux brigades mobiles, mais de nombreuses structures parallèles s’étaient greffées aux objectifs habituels des forces de l’ordre, dont la lutte contre les « menées antinationales », qui utilisait une énergie croissante.