Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad del Valle

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

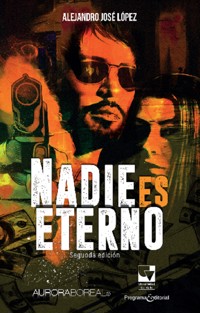

Publicada hace casi una década (2012), Nadie es eterno de Alejandro José López ha venido a consolidarse entre el público lector y la crítica literaria como una de las más destacadas novelas contemporáneas de Colombia. Sus historias recogen los trágicos hechos de la llamada Masacre de Trujillo, ocurrida a inicios de los años 90. Sin embargo, la calidad narrativa lleva esta novela más allá del caso criminal y le permite contar las profundas transformaciones que el narcotráfico y el sicariato efectuaron sobre el conjunto de la sociedad colombiana. El amplio mosaico de sus personajes (Misiá Hermelinda, la viuda madre de dos muchachos —el joven sicario Pacho Tiro y Juancho, su hermano enfermo—; Armando Valentierra, el patrón; Maritza, una bella prostituta de ascendencia aborigen; Rafico, el pintor gay; el doctor Santiago Álvarez; la joven pareja de Alberto y Claudia; entre otros), así como el apasionante microcosmos en que deviene la ciudad de Tuluá y la notable altura poética de su lenguaje hacen de Nadie es eterno una imperdible radiografía de la Colombia contemporánea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

López, Alejandro José

Nadie es eterno / Alejandro José López.

Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2021.

190 páginas ; 21.5 cm. -- (Colección: Artes y Humanidades

- Novela)

1. Novela colombiana - 2. Literatura colombiana - 3.

Narcotráfico - 4. Muerte - 5. Violencia en Colombia

C863.6 cd 22 ed.

L864

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle-Programa Editorial

Aurora Boreal®

Título: Nadie es eterno

Autor: Alejandro José López

ISBN: 978-628-7523-00-5

ISBN-PDF: 978-628-7523-01-2

ISBN-EPUB: 978-628-7500-99-0

DOI: 10.25100/PEU.7523005

Colección: Artes y Humanidades-Narrativa

Segunda edición

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes

© Universidad del Valle

© Aurora Boreal

© Alejandro José López

Diseño de portada: Paolo Niutta

Diagramación: Alaidy Salguero Sabogal

_______

Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por el autor.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Cali, Colombia, noviembre de 2021.

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A María LuisaIn Memoriam

ÍNDICE

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Glosario

UNO

—¡Que vaya! —oigo que me gritan desde el carro, sin detenerse.

—Ajá…

—¡En serio —insiste el Cholo; y como va manejando, merma un poco la velocidad—: que es urgente!

—¡Listo!

Ahora sí le entendí. Antes de voltear la esquina, ya desde lejos, el que lo acompaña saca por la ventanilla un envase de aguardiente y brinda conmigo. Levanto la mano para corresponder, por no dejar, aunque no esté de ánimo. Todavía me zumban los susurros de Maritza en el oído, los suspiros de anoche, y ya tengo que salir corriendo a donde el patrón. Pero así es como tiene que ser: el que paga pone las condiciones.

Llego a la finca y me bajo de la moto. Me gusta la casa, grande; y la entrada, elegante; con un montón de gente, cuidando. Cuando veo venir a don Armando con dos escoltas, pienso que así me gustaría ser dentro de unos años. El patrón se acerca y me mira a los ojos:

—Necesito que lleve esta camioneta a la cocina grande. Ahí van algunas cosas que están haciendo falta.

—Sí, señor.

—Váyase acompañado, Pacho Tiro, y llévese un arma buena, un fierro bien cargado —mira a los de al lado, de mala gana; les da la orden—: ustedes se van con él.

—¿Problemas, don Armando?

—Un atarbán que anda haciéndome daños —me contesta con rabia; entonces, me le acomido:

—¿Se lo tumbo?

—Por eso lo mandé a llamar, mijo: no quiero oír más el cuento de que se me robaron la mercancía en el camino.

—Bueno, señor.

A éste le dije que se fuera en el medio; al otro, que manejara. Yo quería irme aquí, al lado de la ventanilla, con el fierro en la mano, porque a mí no me gusta ni andar descuidado ni dar papaya; y por estos matorrales sí que hay chance de acurrucarse. Lo que es a mí, la rata esa no me va a coger desprevenido.

—¿Cómo va tu hermano Juancho? —me pregunta el chofer.

—Pues ahí.

—¿Cómo así? —dice el otro.

—Lleva una semana que ni habla.

Prefiero no seguir la conversación y vuelvo a mirar hacia la carretera: no me quiero desconcentrar. Pasamos por un montón de huecos y la camioneta salta, como si fuéramos a caballo. Desconfío de cada zanja, pienso que la siguiente curva puede traer sorpresas; y encima, este carro que no ayuda, maldita sea, levantando semejante polvero. A veces creo que hasta las cosas tienen malicia. Miro los arbustos alrededor y siento como si todas las culebras del mundo estuvieran aquí.

—¿Qué tal te ha parecido la Maritza? —me sondea el del medio.

—A vos que te importa.

Y el chofer se mete:

—Tranquilo, Pacho Tiro; no te salgás de la ropa.

Me quedo callado, no me interesa continuar el tema: yo estoy en lo que estoy.

Echale un ojo al borde del camino para que veás cómo los chiminangos soportan las alambradas y establecen el recorrido. Ya por la tarde es el viento el que hace de las suyas: zafa las hojas resecas y arma con ellas una lluvia parda, menuda. Los que sí se quedan ahí, como si nada, son los chamones. Llegan en parvadas a posarse en los guayabales silvestres. Y los enlutan porque son pájaros negros y feos, porque ni siquiera cantan sino que chillan. Hacia abajo ni para qué mirar: maleza, matojo, maraña.

Y quién no iba a sentir pena por misiá Hermelinda, ¿no ves que ella no tenía la culpa de haber parido unos hijos así? Pobrecita. De repeso, tremendo calor que estaba haciendo y fijate: Rafico desgreñado, con ese pelero tan espantoso. Claro que si permanecía en esa casa no era por su gusto, sino porque la señora le había encargado un retrato de sus muchachos y, ultimadamente, él no tenía por qué agradar a todo mundo. Si a los demás les molestaba su caballete de pintor, nada se podía hacer, porque muy fino sí era, de madera importada, de Italia. Pero, bueno, cualquiera sabe que los gallinazos no comen alpiste.

Como sea que hayan ocurrido las cosas, menos mal que al Juancho ese le pusieron freno, ¿será que ahora sí paga todas las bellaquerías que ha hecho? Rafico tuvo que haber sentido mucha rabia cuando el tipejo miró su obra y empezó a insultarlo, que mamá, vos para qué le pagás a este maricón por hacer mamarrachos; y él, que ningunos mamarrachos, que respetara a los artistas; y misiá Hermelinda, abochornada otra vez: ay, mijo, dejalo en paz que me está haciendo un favor. Dizque sí vio, que ya le habían fastidiado a su vieja, que ahora sí se las iban a pagar. Para saber que precisamente al otro día le tocó al miserable ese vérselas con la desgracia. Muy bueno, por majadero.

Si vos los comparabas, el retrato estaba quedando mejor que la foto original, porque ahí salían horrorosos los dos hijos de la señora, haciendo la Primera Comunión, con ese peinado tosco y desabrido. Y el Pacho Tiro poniendo cara de yo no fui, como si nadie en Tuluá supiera que por esa misma época ya le había macheteado el brazo a un muchachito de enseguida; y todo, al parecer, porque le sostuvo que su papá era un viejo cacorro. Como dice el propio Rafico, no hay que andarse con rodeos: la verdad duele pero satisface.

Lo que sí da mucho pesar es ver a misiá Hermelinda en medio de tantas penurias. Para muestra un botón: el día en que le sucedió a Juancho el incidente misterioso, ella estaba muy contenta y había aprobado el regalo de la moto. Y sí, obviamente, le preocupaba que de pronto se diera un golpetazo en ese aparato, transitando por ahí borracho; pero qué otra opción tenía ella sino admitirlo, ¿acaso Pacho Tiro le consulta sus decisiones? Ni más que fuera, bufará el zoquete ese, un varón nunca pide permiso. Venido a ver que mi Diosito no castiga ni con palo ni con rejo: ahí les mandó el premio a toda su arrogancia y a tanta fechoría. Por eso, lo mejor es seguir la pauta de misiá Hermelinda y de Rafico, que siempre comulgan los últimos domingos de cada mes. Primero se van a rezar y escuchan toda la homilía de Fray Alonso Atehortúa; claro que después se devuelven de la iglesia dándole al chisme, pero eso ya es un pecado mínimo. En fin, pobrecita, qué culpa puede tener esa señora y mirá todo lo que ha sufrido con este problema del hijo menor.

Lo de ese día fue algo muy extraño, desde el comienzo. Cuando salieron a averiguar cuál era el motivo de la tardanza, por qué no cerraba la puerta de la calle y se volvía a entrar, ya Juancho estaba tirado en el andén, boqueando. Ni se alcanzó a estrenar la moto que le regaló su hermano. ¿Y entonces? Pues le tocó a Rafico traer un médico, porque había tanta confusión y bullaranga que a ninguno se le ocurría. El pobre salió corriendo con sus chanclas azules, las de pintar, que siempre se le enredan y jamás bota porque le hacen juego con su caballete de color celeste. Bueno, al rato se apareció con el doctor Santiago Álvarez, qué vergüenza, de verdad te lo digo, un señor tan elegante y el otro en esa facha, que parecía un esperpento con semejante pelero. Para completar, misiá Hermelinda se puso histérica, en tremendo aguacero de gritos; y Rafico tratando: ¡tran-qui-lí-ce-sen! Y la señora que mijo, qué me le pasa, ay, Dios mío, y suéltese a llorar. En medio de aquel desbarajuste, ¿de qué estaba renegando Pacho Tiro? Cierto: nadie quisiera acordarse porque ese tipo se descompuso y armó una algarabía de insultos, de relinchos, de amenazas, ¡qué pereza!

Alba Matienza aguarda cualquier asomo de pestañeo que le permita adivinar una mejoría, una reacción siquiera; pero los ojos de Alberto continúan escondidos bajo aquellos párpados distorsionados por los hematomas y las pesadillas. Hace calor. La noche se empoza de angustia cuando la fatalidad se insinúa y no logra uno conjurarla ni con toda la devoción del mundo. Ni los emplastos de barro con piedra alumbre, ni las novenas a María Auxiliadora resultan suficientes para reanimar a un hijo cuando la mala suerte se te ensaña.

La rigidez de su cuerpo y el abandono de sí mismo no dejan que Alberto consiga la orilla del otro lado. Sus pensamientos se deslíen en un chancro rojo que lo atrapa cada vez que intenta regresar, volver en sí: el dolor es más fuerte que las caricias y las curaciones maternas. Esta noche no logrará Alberto abrir los ojos. Tampoco podrá contar el desafío del tipo ese al que llaman Pacho Tiro tan pronto como ha entrado en la fuente de soda:

—¿Consiguió papá?

Y Jacinto, que ya traía la cara aporreada, sabiendo que la cosa es nuevamente con él, se queda en silencio.

—Hay otro que va a necesitar es dentista —contesta Alberto, en el punto exacto de olvidar la decencia.

Pacho Tiro no se queda con ésa:

—Me gusta más la dentistería que la funeraria.

El Calvo y el Gordo que vienen con él celebran entre risas. Las dos mujeres que acompañan a Alberto y a Jacinto están asustadas. Por fin Patricia, que es la novia de Jacinto, intenta despedirse:

—Nosotras como que nos vamos…

—Vos te quedás, faltona —le replica el Gordo; entonces, protesta el novio:

—Respetá a las mujeres.

El Calvo hace su aporte:

—¿Y quién le va a enseñar?

—Los burros no aprenden —se apresura Alberto; pero de nuevo Pacho Tiro le sale adelante:

—Lo que pasa es que esa letra sí entra, pero con sangre.

Patricia y Claudia se paran. Son las 6:00 de la tarde y ha empezado una llovizna menuda que matiza levemente la música. Dentro de poco, la fuente de soda se atestará: otras jóvenes parejas se exhibirán también y otros tantos varones fanfarronearán con sus triunfos. Por ahora, Pacho Tiro detiene a las dos mujeres:

—Ustedes se quedan; aquí el que decide qué se hace soy yo.

Y Alberto:

—Ahí sí mintió, porque yo ya decidí que le voy a romper la jeta.

—¿Jeta? Jeta es lo que te está sobrando hace rato, so maricón.

Alberto se pone de pie y se encamina hacia el otro:

—Eso te digo yo a vos, que sos más bocón que hombre.

Ahí es cuando Pacho Tiro lo tumba dándole un asientazo en el hombro, cuando Patricia y Claudia empiezan a gritar. El Calvo y el Gordo van a irse encima de Alberto; pero Jacinto se toca su cara aporreada y se para, enardecido:

—Ahora sí, perros, ¿creyeron que yo me iba a quedar con ésta? —dice, señalándose el moretón del pómulo; después agarra una botella, la despica contra la pared y se la muestra al Gordo—: ...O fue que me le parecí a su madre.

Mientras Alberto se incorpora de nuevo, el Calvo voltea la mesa de una patada y un derrumbe de cristales aturde los últimos compases de la canción que está sonando:

Cuando ustedes me estén despidiendocon el último adiós de este mundono me lloren que nadie es eternonadie vuelve del sueño profundo…

Patricia, en el límite de su pavor, intenta parar la trifulca:

—¡Ay, ya, ya no más!

—Vos te callás, zángana —le replica el Gordo, mirándola con odio.

Una vez jugado, Jacinto ya no repara en gastos:

—Vení callala, pues…

Alba Matienza se para de la cama y pone en la cabeza de Alberto un nuevo paño de agua tibia. Desde la única silla que hay en la habitación, Jacinto contempla los automatismos de aquella melancolía. La mujer retoma su rosario desolado y vuelve a sentarse junto a la almohada. Hace calor y esta noche no ha podido mirarse en los ojos de su hijo.

—Hay veces que la mala suerte se ensaña con uno, Jacinto.

Antes de cada curva, presiento que ahí va a ser. Me dan ganas de que sea ya y así me quito este fastidio de andar esperando. No tengo miedo, pero me choca pensar que me puedan salir adelante y no tenga chance de nada. Un tiro en la cabeza con seguridad es un tiestazo que ni se siente; por eso hay que estar en la jugada, porque entre tanto rastrojo debe de andar esa culebra suelta. Los huecos de esta carretera nos hacen brincar la camioneta, pero este del medio se sintió fue arrullado: se durmió. Ésa es la diferencia con uno. Ya casi llegamos a la curva del barranco y apuesto a que ahí es donde nos salen. Tiene que ser alguien muy pendejo para dormirse en este punto; y si es así, se merece que le metan su plomazo. El chofer sí va atento; me mira de reojo, como queriéndome decir algo. Tengo el fierro en la mano, cargado; y el dedo en el gatillo, nervioso; y los ojos apuntándole al maldito perro, desde antes de que aparezca. Me lo voy a quebrar, porque él tiene más susto que yo y le voy a hacer pensar que ya me lo pillé. Debe de estar esperándome en esa curva; y sí: me lo voy a tumbar.

—Frená —le digo al chofer.

—¿Qué?

—Que parés.

Me obedece. Espero unos segundos y vuelvo a ordenarle:

—Arrancá.

Seguimos. No me le conozco la cara pero sí la preocupación, porque ahora ya sabe quiénes somos y a mí me tiene sin cuidado quién es esa rata. Lo voy a tirar al piso de un pepazo. Tampoco me interesa conocerlo sino rematarlo simplemente. El chofer me vuelve a mirar:

—¿Qué estás pensando, Pacho Tiro?

—Que este majadero se quedó dormido.

—Debe de estar soñándose con la Maritza; allá es que se tira todo billete que se gana.

—Pobre cretino; se encoñó donde no era.

—Dejalo que siga soñando.

Subimos a la curva del barranco, desde donde se ve el río. El aire se ha puesto más caliente. Cuando estamos en la parte más empinada, escucho el candelazo y la camioneta se sale de la carretera; nos chocamos contra la loma. Empiezo a disparar, pero no veo la culebra. No entiendo lo del estrellón hasta que el mancito del medio empieza a gritar y me obliga a mirar hacia el lado. El chofer está vencido contra la cabrilla. Un reguero de sangre le brota del cráneo y salpica el parabrisas roto. Me tiro del carro sin dar tregua con los disparos; este otro hace lo mismo, pero no deja de chillar.

—¡Callate, maricón, que nos están apuntando!

Se calla. Nos escondemos detrás del carro tratando de ubicar de dónde vienen los tiros de la rata, que tampoco han parado. Tiene que estar detrás del barranco, yo sé; pero va a tener que asomarse en algún momento esa roña asquerosa, y ahí va a ser.

—Le dieron, hermano; se lo quebraron.

Este garbimba no sabe sino estorbar, y yo lo que quiero es poderme concentrar para tumbarle la cabeza al maldito perro. Vuelvo a disparar, pero al bulto de la loma. Tengo que hacerle sentir que está pescado para que no gane más confianza; necesito ponerlo nervioso.

—Y ahora qué vamos a hacer, Pacho Tiro...

Ya se me agotó la paciencia con este maricón. Le pongo el cañón en la boca:

—O te callás o te mando ese hocico para la mierda.

Desde arriba divisás bien el río y podés ver cómo hay recodos que se deslizan bajo la fronda de los guaduales. Y ahí no más, seguidito, vuelve a aparecer robusto, como si viniera reptando por todo el valle. Por eso no es raro que te embelesés, y más si te ponés a mirar los resplandores del sol cabalgando en su lomo fluido. Pero no te confiés. El río Cauca es misterioso y entraña sus peligros. Si te muestra esa piel mansa es para que te olvidés de sus remolinos.

A cualquiera le daría rabia si lo trataran así como hicieron con ella en esa clínica, ¡no hay derecho! Misiá Hermelinda estaba angustiadísima con lo del hijo e intentaba averiguar cualquier cosa; pero nada, las condenadas enfermeras ni siquiera le atendieron la conversación. Rafico anda diciendo que también detesta esas viejas porque a él ya le pasó lo mismo cuando le sacaron la uña enterrada de su dedo gordo. Dizque no le tuvieron consideración por más que lo veían retorciéndose del dolor. Menos mal que arriba de Dios no hay nadie y, como dice Fray Alonso Atehortúa, el molino de la Providencia muele despacio, pero muele. Y si hay quien no lo crea, que mire al desgraciado ese del Juancho: no ha servido en la vida sino para mortificar a la mamá; y al final, pues ahí tiene su merecido. De todos modos, Rafico dijo que nadie se fuera a confundir pensando bobadas; no señor. Mejor dicho, que él había ido hasta la clínica para acompañar a misiá Hermelind y no porque se hubiera compadecido del miserable ese cuando lo vio enfermo. En eso sí tiene razón, pobrecita esa señora, viendo el hijo así, que en lugar de una uña lo que le estaban martirizando era el alma.

Y vea lo que son las cosas, tanto orgullo del tipejo para terminar ahí, tirado en el piso, boqueando; y el Pacho Tiro a los gritos, creyendo que todo se arregla a balazos: ¡el chandoso que perjudicó a Juancho que se cuide porque ésta se la cobro! ¡Por mi Dios bendito que le va a saber a mierda! En ésas estaba cuando llegó el doctor Álvarez y lo primero que ordenó fue que se quitara la gente porque iban a asfixiar al paciente; pero el otro, como andaba energúmeno, empezó a bramar que a él nadie lo separaría de su hermano, ¡nadie! Entonces, el médico se puso serio y le dijo que por favor, señor, manejemos esto civilizadamente. ¿Vos creés que se calmó? Peor: que a él ningún casposo le venía a decir cómo tenía que comportarse. Y ese señor, que es tan refinado, se le plantó porque no estaba dispuesto a permitir que nadie lo insultara, que él era un profesional con mucho prestigio y que hicieran el favor de dejarlo hacer su trabajo: exijo que todo mundo se retire inmediatamente. Ahí fue que Pacho Tiro hizo la de siempre, pistola en mano: que aquí me quedo y hacele pues rapidito viejo maricón que me vas a dejar morir el muchacho; y otra vez misiá Hermelinda en su congoja: ¡ay, Dios mío, por qué me castigás de esta manera!

¿Sobre la moto qué se podría decir? Pues nada; en medio de semejante alboroto, quién iba a pensar en eso, por más nueva que estuviera. ¿Y sobre Rafico? Pues que se dedicó a peinarse y acicalarse, disimuladamente. Pero, si vos le ponías bastante cuidado, te dabas cuenta de que no era así por no más; no señor. Lo que pasaba era que estaba fascinado con el médico y ahora sentía vergüenza por todo lo que pudiera incomodarle, incluida la gritadera de borrasca en que andaba misiá Hermelinda. Y hay que reconocer una cosa: con lo de la pistola, al doctor Álvarez le brillaban los ojitos del susto y hasta se veía más bello.

De todas maneras, en estos casos toca ser muy condescendiente, porque tampoco se le puede negar a una señora desesperada el derecho a hacer lo que más le parezca: gritar, llorar, o lo que haga falta. Claro que Rafico se ha portado muy bien y, ya en la clínica, la abrazó y se puso a conversar con ella sobre lo sucedido. Misiá Hermelinda le contó que la cuestión era muy rara. Ellos dizque estaban en el comedor cuando Pacho Tiro le dijo a su hermano que saliera a la calle porque en el andén le había dejado una sorpresa. Bueno, pues Juancho salió corriendo a abrir la puerta, convencido de que sería la moto nueva con la que había estado soñándose; pero después, como se demoraba tanto en entrar, Pacho Tiro fue a mirar qué pasaba. Y tirado en el andén lo encontró, convulsionando; por eso fue que empezó a gritar como loco. Lo más peligroso de todo esto es que Pacho Tiro no ha de estar satisfecho con las explicaciones de los médicos. Creeme: ése como es de vengativo, seguro que debe de andar buscando a quién echarle la culpa.

Éste es el límite del instante en que la respiración parece agotarse, el mismo del duermevela en que se entrega el cuerpo y la vigilia claudica; pero una madre conoce la filigrana del tiempo y la desafía si está un hijo de por medio. Otro paño de agua tibia, no ya para secar la fiebre sino para espantar el cansancio que hace estragos a la media noche. Las semillas de la camándula han sembrado una fatiga de Avemarías inútiles en el corazón de Alba Matienza. Y en el rincón, Jacinto ya se ha vuelto a dormir.

—Váyase para su casa, Jacinto.

—¿Señora?

—Lo mejor es que se vaya a descansar.

—No, señora, tranquila, yo me quedo hasta que Alberto despierte.

Pero el cuerpo de Alberto permanece inerte hasta que un suspiro entrecortado interrumpe su desvanecimiento y renueva las esperanzas maternas. Esa leve alteración devuelve su existencia al paraje de la última partida, al lugar donde los bríos viriles se desbordaron irremediablemente porque así está dicho que se hacen valer los hombres:

—¡Garbimba! —grita Pacho Tiro.

Y Alberto:

—Más lo serás vos, chandoso.

El Gordo no descuida el pico de botella que lo amenaza, hace un amague de patada, vocifera:

—Mirá, Calvo, cualquiera ve a este maricón y hasta jura que es un hombre.

—Más que vos sí lo soy —le contesta Jacinto, mirando de reojo a Patricia para restregarle al Gordo su herida de macho derrotado, el asunto que está en el fondo de toda esta bronca.

Y el Gordo usa al Calvo de intermediario para no hablar directamente con Jacinto:

—¡Pero qué tal éste! ¡Se conquistó la primera zorra que se le atravesó y ahora se cree un Don Juan!

Alberto y Pacho Tiro se han ido otra vez a las manos. Durante el cruce de trompadas, los envases de las mesas circundantes caen al piso y salpican el ambiente con su bulla de vidrios destrozados. Un puñetazo en el pómulo arroja al suelo a Pacho Tiro, quien ha resultado menos fuerte de lo que parecía. En el andén de la calle hay una romería de curiosos que la llovizna no consigue dispersar. Protegido tras la barra, el barman no se atreve a intervenir; ni siquiera se le ha ocurrido parar la música. Patricia está petrificada: hubiera querido marcharse a tiempo, pero ya las cosas se agravaron y Claudia tampoco reacciona. A Jacinto lo desarmaron. Un puntapié al descuido resultó suficiente para zafarle el pico de botella que había empuñado; ahora, el Calvo le sujeta ambas manos en la espalda mientras el Gordo le descarga una seguidilla de golpes en el vientre. Luego de probar los puños de Alberto en su cara, Pacho Tiro se ha percatado de su fragilidad; pero no está dispuesto a perder. Se esculca el cuadril, saca una pistola, le apunta a Alberto y llama a sus amigos:

—Ya me cansé de esta mierda, muchachos; matemos este par de ratas.

Primero disuelve la piedra alumbre y luego la mezcla con el barro; cuando lo tiene listo, aplica un nuevo emplasto en la sien izquierda de su hijo. Alba Matienza intuye que la madrugada se ha dedicado a desgarrarle el alma y que la desgracia rompió los diques de la casa para capturar sus propios náufragos. Sólo queda lidiar con este calor hecho de pésimas supersticiones, de sueño, de impotencia:

—Sólo queda lidiar con esta condenada rabia, Jacinto.

Seguro que ese perro tiene miedo, yo sé; pero se le va a quitar cuando lo quiebre del primer balazo. Y don Armando se va a poner contento conmigo, agradecido; y me lo va a decir con billete, bastante; y la gente me va a rendir pleitesía, reverencia. Trato de llegarle en cuclillas a la rata y me voy por entre los chiminangos del alambrado; pero necesito que el garbimba este deje su pánico, que me cubra bien y no vaya a interrumpir los disparos. Miro el río desde acá arriba: parece una culebra gigante.

Me voy acercando al barranco, confiado en los plomazos cruzados que se oyen; me deslizo callado, sin mover ni una rama. Trato de atisbarlo, pero nada; volteo a ver para atrás. La camioneta contra el terraplén, el parabrisas roto. Tengo que tumbar esa roña asquerosa de una vez porque ya me la debe: el chofer me caía bien. Y tiene que estar detrás del barranco, para el lado del precipicio, yo sé, cubriéndose con el pedazo de montaña que dejaron suelto cuando hicieron esta carretera. Ahí debe de estar, en plena curva, porque así se puede ver al que viene de subida; desde ese punto distinguís a todo el mundo y nadie te ve. Por eso no hay que darle chance de nada. Me toca asegurarlo de un solo tiro: apenas se asome, le casco.

Me están doliendo las rodillas de andar agachado. No importa, yo voy por lo mío. Ya casi llego al último guayabo que está antes del barranco; pero qué es lo que pasa, no oigo nada. Silencio. Ahora suenan tres disparos que salieron del mismo lado; otros dos y también vinieron del barranco. Le tuvo que haber dado, se quebró al mancito este. Pego el pique a toda carrera para llegar más rápido y escucho el motor de un carro que se está yendo. Cuando por fin alcanzo el borde del precipicio, veo un campero verde allá abajo, arrancando. Disparo, pero nada: se me escapó esa maldita culebra.

Vuelvo a la camioneta y sí, se lo pegó en todo el corazón. Tiene buena puntería el chandoso; pero también es cierto que éste le ayudó desde el comienzo por andar cagado del susto. Ni para muerto iba a servir este maricón: me dañó la vuelta. Ahora ese perro me va a perder el respeto; aunque me arde más lo que irá a pensar don Armando. Seguro creerá que no se puede contar conmigo porque no le cumplí con mi palabra. Me va a tocar entonces coger al patrón de cuenta mía, a punta de favores, y demostrarle que yo sí soy para las que sean.

Voy a montar los dos finados en la parte de atrás, junto a las canecas del encargo. Al chofer lo lleva uno con gusto, porque un varón merece respeto incluso después de muerto; pero a este garbimba debería de tirarlo al desfiladero. Ahí lo malo es que después lo encuentran desenterrado y la gente empieza a hacer bulla; y eso sí enfurece al patrón. Estuvo de buenas porque si por mí fuera se lo comerían los gallinazos aquí, de una vez. Encaramo a éste de primero. Está tibio todavía y se deja acomodar sin problemas. Con el otro la cosa ha sido un poco más difícil, empezando porque está más bien gordo y la cabrilla del carro me ha estorbado para agarrarlo. Me pongo a arrancar ramas de este rastrojo para taparlos. Necesito suficiente maleza. Paso al otro lado del alambrado y recojo lo que más puedo.