6,99 €

Mehr erfahren.

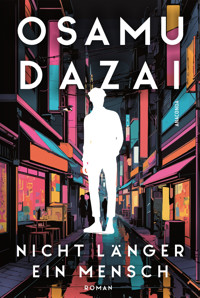

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Neuübersetzung von Sabrina Wägerle

Im Familienkreis mimt Ōba Yōzō den Clown, doch es sind die Possen eines Verzweifelten, der seine schweren inneren Kämpfe hinter Sarkasmus verbirgt. Alle wahren Nöte und Gedanken kann er nur seinen Notizheften anvertrauen. In radikaler Offenheit erzählt dieser Roman-Klassiker von einer so gescheiten wie tief beschädigten jungen Seele auf der glücklosen Suche nach Orientierung und Halt. In Japan ist das Buch millionenfach verbreitet, dort entdeckt jede Lesergeneration aufs Neue die Aktualität dieser zeitlosen Geschichte.

- Der Kultklassiker ist ein Millionenseller und eines der meistverkauften Bücher in Japan

- Dazais Meisterwerk ist ein Muss für Japan-Fans und für alle, die Kafka, Murakami oder Dostojewski lesen

- »Dazais letzter großer Roman ›Gezeichnet‹ machte ihn endgültig zur Kultfigur der existentialistischen Jugend.« Deutschlandfunk

- »Dazais Verzweiflung hat etwas seltsam Anschmiegsames an sich. Die Offenheit seiner Figuren gegenüber ihrer Grausamkeit und ihrem Egoismus ... macht sie paradoxerweise verletzlich.« The New York Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Osamu Dazai

Nicht länger ein Mensch

Aus dem Japanischen neu übersetzt von Sabrina Wägerle

Anaconda

Originaltitel: Ningen Shikkaku (1948)

Die Übersetzerin dankt für die wunderbare Unterstützung bei der vorliegenden Übersetzung und darüber hinaus:

Noria Arai, Nora Bierich, Swantje Baumgart, den Puppenspielern des Isshi-Za, Tabea Kamada, Sakae Kimoto, Megumi Miyoshi, Stefanie Ochsel, sowie J., K. und A.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten.

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt am Main

Umschlagmotiv: Adobe Stock / Creative_Juice_Art (Hintergrund, überarbeitet von Katja Holst), Verslood (Silhouette)

Anmerkungen: Sabrina Wägerle

Satz, Layout und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-33795-7V001

www.anacondaverlag.de

Vorwort

Ich habe drei Fotografien von diesem Mann gesehen.

Die erste Aufnahme scheint aus der Kindheit zu stammen, ich möchte ihn auf gut zehn Jahre schätzen, er steht beim Gartenteich des elterlichen Anwesens, umgeben von Frauen (vermutlich die Schwestern und Cousinen), und trägt einen breit gestreiften Hakama; er hat den Kopf zur Seite geneigt und auf seinem Gesicht findet sich ein wahrlich unangenehmes Lächeln. Unangenehm? Ein schlichtes Gemüt (frei jeglicher ästhetischer Empfänglichkeit) mag dies nicht weiter stören, unbedarft komplimentiert solch einer: »Welch ein drolliges Kerlchen.« – Und zugegeben, dieser Ausspruch ist nicht einmal verfehlt, denn der Junge ist nicht ohne Charme, wie man im Volksmund sagt – ein Feingeist jedoch wird bereits beim ersten Anblick dieses Kerlchens unwirsch: »Welch ein unangenehmes Balg«, murmeln und sich des Bildes, als wärs ein Insekt, entledigen.

Je länger man sich das Lächeln dieses Jungen ansieht, desto verstörender wirkt es. Das hier ist kein echtes Lächeln, im Gegenteil: Dieses Kind lächelt nicht, man erkennt es an seinen fest geballten Fäusten. Kein Mensch lächelt und ballt dabei die Fäuste. Er ist ein Affe. Ein Affe mit einem Affenlächeln, der lediglich sein Gesicht zu einer seltsamen Fratze verzieht. »Fratzen-Bübchen« möchte man ihn nennen, derart empört einen sein seltsames, schmieriges Lächeln. Noch nie ist mir ein Kind mit einem derart sonderbaren Gesichtsausdruck untergekommen.

Auf dem zweiten Bild hat sich eine wundersame Veränderung vollzogen: Der Junge trägt eine Schuluniform, es ist unklar, ob er die Schule oder die Universität besucht, jedenfalls ist er zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen. Doch erneut denkt man: Ewas ist hier faul, dieser Kerl kann unmöglich ein echter Mensch sein. Er sitzt mit überschlagenen Beinen auf einem Rattansessel, aus der Brusttasche lugt ein weißes Taschentuch hervor, und, ja, wie erwartet: Er lächelt. Der Affe ist verschwunden und an seine Stelle ist ein kunstvoll aufpoliertes Lächeln getreten; doch es bleibt unbestreitbar, irgendetwas stimmt hier nicht. Man ist versucht zu sagen: Diesem Lachen fehlt jegliche Substanz oder Lebenserfahrung, es fehlt ihm jegliche Reife und Ausstrahlung, es gleicht vielmehr einer einzelnen Feder als einem Vogel, ist hauchdünn wie ein Blatt Papier. Kurzum, alles an diesem Lächeln erscheint gekünstelt und geziert. Ihn als affektiert oder gar unredlich zu bezeichnen, reicht nicht, um das Ausmaß zu erfassen, auch nicht, nennte man ihn ein Mannsweib – von stilvoll brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Dieses Bild hat etwas geradezu Ungeheuerliches an sich. Mir ist noch nie ein derart sonderbarer Schönling begegnet.

Das letzte Bild ist das sonderbarste von allen: Unmöglich zu sagen, wie alt er hier ist. Graue Strähnen durchziehen seinen Haarschopf. Er befindet sich in der Ecke eines fürchterlich zugerichteten Zimmers (die Wände weisen deutlich sichtbar an drei Stellen Schäden auf), hält die Hände über ein kleines Kohlebecken, und von seinem Lächeln fehlt jede Spur. Sein Gesicht ist völlig ausdruckslos. Anders gesprochen: Diesem Foto hängt ein Hauch des Unheils an, geradezu unglückverheißend scheint es, wie er da sitzt, die Hände am Kohlebecken – als lauere der Tod in seiner Nähe. Doch das ist längst nicht alles, das einem Unbehagen bereitet. Auf diesem Foto ist sein Gesicht recht gut zu erkennen, daher vermochte ich es etwas genauer zu studieren: Die Stirn ist gewöhnlich, die Falten ebenso, auch die Brauen, die Augen, die Nase, Mund, Kinn, ach, was ist das nur für ein ausdrucksloses Gesicht. Nichts Besonderes offenbart sich in ihm. Ein Beispiel? Ich schaue das Bild an und schließe die Augen. Sofort vergesse ich, wie er aussah. Ich kann mich an die Zimmerwände erinnern, an die kleine Kohlenpfanne, doch das Gesicht des Protagonisten ist sofort aus meinem Gedächtnis verschwunden, es ist mir unmöglich, mich an ihn zu erinnern. Sein Antlitz eignet sich wahrlich nicht für ein Porträt – nicht einmal für eine Karikatur. Ich öffne die Augen und schaue das Bild an. Es stellt sich keine Freude ein, wie: Oh, jetzt erinnere ich mich, ja, so sah er aus. Es scheint unmöglich, sich sein Gesicht einzuprägen, egal wie oft man es versucht. Beim Betrachten dieses Bildes wird man gereizt, Unwohlsein stellt sich ein, und man möchte den Blick unwillkürlich abwenden.

Es ist, als schaue man dem »leibhaftigen Tod« ins Auge: Dieses Foto erzeugt in seinem Betrachter nur äußerst unangenehme Regungen der Seele. Vergeblich sucht man in diesem Gesicht nach Ausdruckskraft und Eindrücklichkeit; die Züge dieses Mannes lassen einen erschaudern, geradeso als ob man den Kopf eines Gaules auf einen menschlichen Körper gesetzt hätte. Mir ist wirklich noch nie ein Mann mit solch einem sonderbaren Gesichtsausdruck begegnet.

Erstes Notizbuch

Ich habe ein Leben in großer Schande geführt.

Der Bezug der Menschen zu ihrer Welt ist mir vollkommen schleierhaft. Da ich im ländlichen Nordosten Japans aufwuchs, sah ich erst verhältnismäßig spät in meiner Kindheit zum ersten Mal eine Eisenbahn. Ich verstand nicht, dass die Fußgängerbrücke am Bahnhof zum Überqueren der Schienen gedacht war, sondern nahm an, sie sei eine Art ausgeklügelter und mondäner ausländischer Vergnügungspark innerhalb des Bahnhofsgeländes – und ich blieb darüber hinaus ziemlich lange dieser Meinung. Das Überqueren dieser Brücke war mir der liebste Zeitvertreib, meiner Meinung nach eine der besten Dienstleistungen der Eisenbahngesellschaft; als ich jedoch erfuhr, dass es sich lediglich um eine rein funktionale Vorrichtung handelte, die den Fahrgästen das Überqueren der Gleise ermöglichte, verflog mein Interesse jäh und unwiederbringlich.

Ich dachte als Kind auch, dass die U-Bahn, die ich in Bilderbüchern sah, nicht aus Gründen der Notwendigkeit und Praktikabilität erfunden worden war, sondern ausschließlich für das außergewöhnliche Vergnügen, sich, statt über-, unterirdisch fortzubewegen.

In jungen Jahren musste ich aufgrund meiner schwächlichen Konstitution oft das Bett hüten und dachte, das Laken sowie die Bezüge für Kissen und Decke meines Nachtlagers wären eine recht einfallslose Zierde; dass diese wider Erwarten notwendige Dinge waren, verstand ich erst mit Anfang zwanzig und war ob der Schlichtheit menschlicher Vorstellungskraft arg betrübt und niedergeschlagen.

Ich wusste auch nicht, was Hunger sein sollte. Das bedeutet nicht, in meiner Familie hätte es an nichts gemangelt, davon rede ich nicht. Ich verstand einfach nicht, wie sich Hunger im Körper anfühlen solle. Es mag merkwürdig klingen, doch selbst wenn ich hungrig war, bemerkte ich es nicht. Wenn ich von der Schule zurückkam, begrüßte man mich mit den Worten, ob ich denn hungrig sei, schließlich erinnere man sich gut daran, wie es damals bei einem selbst gewesen war, immer dieser fürchterliche Hunger nach der Schule, nicht wahr? Wie wäre es mit ein paar süßen Bohnen? Es gibt auch Kuchen oder Brot, sagte man mir aufgeregt, und da mir von Natur aus eine gefügige Disposition eigen war, murmelte ich in solch einem Fall: »Mir knurrt der Magen«, und stopfte mir ein paar der süßen Bohnen in den Mund – doch mir blieb schleierhaft, was nur dieses rätselhafte Gefühl von Hunger sein sollte.

Nun ist es natürlich so, dass auch ich so einiges esse, doch kann ich mich nicht erinnern, es je aus dem Gefühl des Hungers heraus getan zu haben. Ich esse, was andere für eigenartig oder auch für Delikatessen halten. Selbst was mir auswärts vorgesetzt wird, esse ich überwiegend anstandslos. Die Mahlzeiten, die mir als Kind den größten Kummer bereiteten, waren die in meiner Familie.

In dem Haus meiner Kindheit auf dem Land lebten wir zu zehnt. In dem dunklen Speisesaal standen unsere Mahlzeiten, serviert auf kleinen Tischen, stets sauber angerichtet in zwei Reihen bereit. Als jüngstes Kind saß ich in der hintersten Ecke des Raumes; doch die Manier, wie meine Familie schweigend ihre Mahlzeit einzunehmen pflegte, ließ mir regelrecht die Haare zu Berge stehen. Zu allem Unglück war meine Familie recht konservativ, wie man es auf dem Land pflegt, daher waren die Beilagen stets dieselben; zwecklos, auf Ungewöhnliches oder Delikatessen zu hoffen – und somit begann ich die Mahlzeiten zu fürchten. Ich dachte mir sogar, wenn ich vor Kälte zitternd in dem hintersten Eck des düsteren Zimmers saß und mir kleine Happen Reis in den Mund schob und hinunterzwang: Weshalb nur mussten die Menschen drei Mal am Tag essen, und stets mit solch einer strengen Miene? Ob die Mahlzeit wohl eine Art von Zeremoniell war, dass sich die gesamte Familie jeden Tag drei Mal zu einer festgelegten Zeit in einem düsteren Zimmer zum Essen versammelte, die niedrigen Esstischchen ordentlich aneinandergereiht, und man dann zu essen hatte, ob man wollte oder nicht, mit gesenktem Kopf, als wollte man die Geister der Verstorbenen im Haus besänftigen.

Der Ausspruch, wenn ich nicht äße, stürbe ich, klang in meinen Ohren immer nur nach einer leeren Drohung. Diese Art von Aberglauben (auch jetzt noch scheint er mir nichts mehr als das) jagte mir jedoch große Angst ein.

Menschen sterben, wenn sie nichts essen, daher muss man arbeiten und essen – es gab keinen anderen Satz, der mir so seltsam und schleierhaft und zugleich so bedrohlich erschien.

Kurzum, mir schien, ich würde niemals die Beweggründe menschlichen Handelns verstehen können. Die Befürchtung, mein Begriff von Glück und der Glücksbegriff der restlichen Menschheit könne sich widersprechen, hielt mich nächtelang wach; zitternd und ächzend wälzte ich mich im Bett und meinte schier verrückt zu werden. Bin ich denn wirklich gesegnet? Von klein auf sagte man mir, wie glücklich ich mich schätzen könne, dabei wähnte ich mich selbst in der Hölle. Die anderen Menschen schienen mir immer so unvergleichlich froher und glücklicher zu sein.

Ich dachte mitunter sogar, dass in mir zehn Unheilsgeschwüre wucherten; und besäße mein Nachbar auch nur eines davon, ginge er umgehend daran zugrunde.

Kurzum, das Leben war mir ein Buch mit sieben Siegeln. Das Wesen und das Ausmaß der Sorgen und Nöte meiner Nachbarn waren mir vollkommen schleierhaft.

Lebenspraktische Sorgen – derlei, die man mit einer Mahlzeit beruhigen kann – schienen mir die letzte Stufe aller Höllenqualen zu sein, abgrundtief und unbezwingbar, sie würden meine zehn Unheilsgeschwüre im Nu auslöschen. Es war mir ein Rätsel, wie die Menschen einfach weiterlebten, ohne Selbstmord zu begehen oder wahnsinnig zu werden, sich für Politik zu interessieren vermochten, ohne sich der Verzweiflung zu ergeben, und resolut um ihr Überleben kämpften – litten sie denn nicht darunter? Tue ich ihnen Unrecht, wenn ich denke, dass solche Menschen Egoisten sind? Sie schienen allesamt davon überzeugt, ihre Lebensweise sei vollkommen normal, und dachten nie daran, sich und andere zu hinterfragen. Stimmte das, sollten ihre Sorgen nicht allzu schwer zu tragen sein: Diese Menschen waren die Regel, und das reichte ihnen wohl aus. Unbegreiflich ist mir das … Schlafen sie also des Nachts tief und fest und wachen morgens frisch und erholt auf? Was träumen sie nur? Woran denken sie, wenn sie durch die Stadt gehen? An Geld? Unmöglich! Das kann doch nicht alles sein. Ich habe zwar von der Theorie gehört, der Mensch lebe, um zu essen – aber der Ausspruch: Man lebe für das Geld, das ist mir noch nie zu Ohren gekommen; ach, und doch, womöglich … nein, auch das ist mir ein Rätsel … je mehr ich darüber nachdenke, desto verwirrter werde ich; dann scheine nur ich, immerzu heimgesucht von Angst und Schrecken, so alleine, so wunderlich und sonderbar zu sein. Ich konnte kaum ein Wort mit den Nachbarn wechseln. Worüber spricht man bei so einer Gelegenheit und wie drückt man sich aus? Es war mir ein Rätsel.

Und somit schuf ich mir die Clownsmaske.

Sie war mein letzter Versuch, um die Liebe meiner Außenwelt zu werben. So sehr mir die Menschen auch Angst einflößten, aufgeben konnte ich sie deswegen nicht. Der Außenwelt meine Clownsmaske entgegenzuhalten, ermöglichte mir, mit ihr zumindest ein wenig in Kontakt zu bleiben. Äußerlich trug ich stets ein Lächeln auf, während ich innerlich vor Angst zu sterben meinte. Dieses äußerst schwierige Andienen, das ich da verrichtete, trieb mir den giftigen Schweiß in die Knochen.

Von Kindesbeinen an waren mir selbst die Sorgen, Nöte und die Gefühlswelt meiner eigenen Familie vollkommen unbegreiflich; und da ich mich so vor ihnen fürchtete und diese emotionale Erregung kaum zu ertragen wusste, perfektionierte ich meine Maskerade bis zu meiner Unkenntlichkeit. Kurzum, bald kam aus meinem Kindermund kein einziges wahres Wort mehr.

Auf Familienfotos dieser Zeit schauen die anderen stets ernst drein, nur ich schneide immerzu eine lachende Grimasse – das war sie, meine kindliche, klägliche Clownsmaske.

Wenn meine Eltern mich tadelten, gab ich nie, niemals auch nur ein einziges Widerwort. Die kleinste Rüge traf mich bereits wie ein Blitz und vermochte mich schier in den Wahnsinn zu treiben; statt dagegenzuhalten, hielt ich jeden Tadel zweifelsfrei für eine sogenannte jahrtausendealte überlieferte Ur-Wahrheit, derer nur ich nicht zu folgen vermochte; auch deswegen kam ich zu der Überzeugung, unmöglich der menschlichen Gemeinschaft angehören zu können. Ich war vollkommen außer Stande, Konflikte zu führen oder mich selbst zu verteidigen. Wenn man mich schimpfte, dachte ich stets, innerlich vor Angst zitternd, es läge tatsächlich an mir, ich hätte etwas missverstanden, und nahm alle Schuld auf mich.

Gut möglich, dass niemand gerne kritisiert oder gerügt wird, doch ich sah in den wutentbrannten Gesichtern meiner Mitmenschen – furchteinflößender als jedes wilde Untier – die Bestie, die allen Lebewesen innewohnt. Für gewöhnlich verbarg sie sich still, doch bei nächster Gelegenheit – wie ein Ochse, der friedlich auf der Wiese ruht und dann, jäh!, mit dem Peitschen seines Schwanzes eine Mücke totschlägt – brach die Bestie unvermutet aus ihnen hervor. Mir gefror jedes Mal das Blut in den Adern; und dachte ich daran, dass dieser Wesenszug zur Natur des Menschen gehörte, übermannte mich eine abgrundtiefe Verzweiflung.

Mir graute vor den Menschen, und in meine eigene Handlungsfähigkeit hatte ich nicht das geringste Vertrauen; so verschloss ich mein Leid, meine Schwermut und Nervosität in einer kleinen Truhe tief in mir, spielte die sorglose Frohnatur und vollendete auf diese Weise nach und nach meine Clownsmaskerade.

Egal mit welchen Mitteln, Hauptsache, ich brachte die Menschen zum Lachen, nur so bemerkten sie nicht, dass ich nicht Teil ihres Lebens war – ja, vielleicht störte es sie ja nicht einmal. Unter keinen Umständen durfte ich ihnen ein Dorn im Auge sein. Ich bin ein Nichts, der Wind bin ich, der Himmel. So brachte ich tagein, tagaus meine Familie mit meinen Streichen zum Lachen – selbst die Dienstmädchen und Dienstboten, die ich noch mehr fürchtete als meine Familie, unterhielt ich unter verzweifelter Darbietung all meiner Kräfte mit meinen Späßen.

Im Sommer lief ich einmal zur Belustigung aller in einem Sommerkimono und einem roten Pullover durch den Flur. Selbst mein ältester Bruder, der nie eine Miene verzog, brach bei meinem Anblick in Lachen aus:

»Yōchan, wie siehst du denn aus?«, sagte er zutunlich. Nun, auch ich war nicht solch ein temperaturunempfindlicher Narr, dass ich im Hochsommer in einem Baumwollpullunder herumzulaufen vermochte; ich hatte mir die Leggins meiner großen Schwester über die Arme gezogen und sie lugten lediglich aus den Ärmeln meines Yukata heraus.

Mein Vater hatte oft geschäftlich in Tokio zu tun und verbrachte rund die Hälfte des Monats in unserem Zweitwohnsitz in Sakuragichō im Stadtteil Ueno. Wenn er zurück nach Tsugaru kam, pflegte er uns, bis auf den letzten Verwandten, jedes Mal mit einer beträchtlichen Menge Souvenirs zu überhäufen – das schien, ja, eine seiner Lieblingsbeschäftigungen zu sein.

An einem Vorabend seines nächsten Tokioaufenthaltes versammelte mein Vater uns Kinder einmal im Salon, fragte einen jeden von uns lächelnd, welches Souvenir wir uns wohl wünschten, und notierte unsere Antworten sorgfältig in seinem Notizbuch. Es geschah selten, dass mein Vater sich uns Kindern gegenüber so herzlich zeigte.

»Und du, Yōzo?«

Auf seine Frage hin erstarrte ich.

Sobald man mich nach meinen Wünschen fragte, verging mir augenblicklich das Bedürfnis nach auch nur der kleinsten Sache. In solch einem Moment kam mir nur der Gedanke: Es ist mir einerlei, es gibt doch nichts, das mir Freude bereitet. Doch zugleich konnte ich anderen auch nichts ausschlagen, völlig unabhängig davon, wie wenig mir ein Geschenk auch zusagte. Wenn mir etwas nicht gefiel, konnte ich das nicht sagen; wenn mir wiederum etwas gefiel, war es dennoch ein bitterer Genuss, so sehr quälte mich eine unsägliche Angst, trüb-verworren, als ob es mir entwendet werden könne. Kurzum: Selbst für die Wahl zwischen zwei Alternativen fehlte mir jegliche Entscheidungskraft.

Gut vorstellbar, dass diese Eigenart meinerseits die Ursache für mein späteres sogenanntes Leben in großer Schande wurde.

Da ich nervös und angespannt schwieg, verzog mein Vater missbilligend die Miene:

»Also wieder mal ein Buch? Ich habe in einem Tempelgeschäft in Asakusa eine Löwenmaske für Kinder für den Neujahrstanz gesehen, wie wäre es damit?«

Wenn ich das gefragt werde, helfen auch keine Scherze mehr. Dann gibt es kein Entrinnen. Meine Clownsmaske versagte mir.

»Ein Buch ist sicher nicht verkehrt«, sagte mein Bruder mit feierlicher Miene.

»Ach ja?«

Sichtlich desinteressiert klappte mein Vater sein Notizbuch ohne weitere Vermerke zu.

Welch ein herber Fehler, meinen Vater zu verärgern, seine Vergeltung wird fürchterlich sein, dachte ich mir am selben Abend, als ich zitternd im Bett lag; ich musste schleunigst irgendetwas tun, also sprang ich auf, ging in den Salon, öffnete die Schublade des Schreibtisches, holte das Notizbuch hervor, das mein Vater des Abends dort verstaut hatte, blätterte darin, bis ich die Liste mit den Souvenirs fand, nahm einen Stift, schrieb Shishimai hinein und ging schlafen. Die Löwenmaske interessierte mich nicht im Geringsten. Einem Buch hätte ich allemal den Vorzug gegeben, doch ich hatte bemerkt, dass mein Vater mir diese Maske schenken wollte, also fügte ich mich, in der Hoffnung ihn besänftigen zu können, seinem Willen; nur deshalb hatte ich mich des Nachts in den Salon geschlichen.