Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Als Georg Degenhardt, Chef einer kleinen Bauunternehmung, eine Abwasserleitung durch den Friedhof gräbt, entdeckt er die Reste einer unbekannten Toten im Grab eines Selbstmörders. Wenige Wochen später stößt er auf eine zweite Leiche, und da die Polizei im Dunkeln tappt, hört er sich auf eigene Faust um. Denn der Freund seines Sohnes scheint auf dem Friedhof etwas gefunden zu haben, das Licht in die Sache bringen könnte. Außerdem beginnen der Zahnarzt und der pensionierte Richter des Ortes sich für Degenhardt zu interessieren und Fragen zu stellen. Der Bauunternehmer gewinnt immer mehr Einblicke in die Abgründe hinter den spießbürgerlichen Fassaden und wühlt sich tief in die Vergangenheit. Schließlich stößt er auf eine Verschwörung aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs … Schwarzhumorig und knallhart: eine neue Crime-Stimme in Franken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

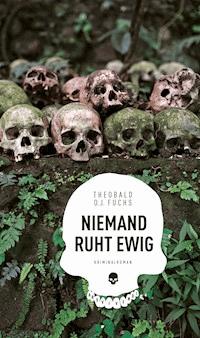

Theobald O. J. Fuchs

Niemand ruht ewig

Kriminalroman

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Juli 2016)

© 2016 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg

Motivauswahl: ars vivendi

Coverfoto: © plainpicture / Frank Herfort

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-703-2

Inhalt

Personenregister

Vorbemerkung

Kapitel 1: Einmal Friedhof quer durch

Kapitel 2: Steinschlag

Kapitel 3: Rumänienfahrt

Kapitel 4: Tutenchamun

Kapitel 5: Jedem Dorf seine Dramaqueen

Kapitel 6: Auf der schiefen Ebene

Kapitel 7: Irgendwie zurück

Kapitel 8: Ringkämpfe

Kapitel 9: Keith Richards

Kapitel 10: Katzentod

Kapitel 11: Dolce Vita

Kapitel 12: Rohr- und Leistenbruch

Kapitel 13: Frauenbegegnungen

Kapitel 14: Unterleibsangelegenheiten

Kapitel 15: Jemand hatte die Absicht, ein Gartenmäuerchen zu errichten

Kapitel 16: Zur Grauen Gans

Kapitel 17: P. A. M.

Kapitel 18: Ein schlagartiges Geständnis

Kapitel 19: Die Vor- und Nachteile eines Getreidesilos

Kapitel 20: Die Dosis macht das Gift

Kapitel 21: Zahnarzttermin

Kapitel 22: Niemand ruht ewig

Zeitgeschichtliche Tatsachen

Der Autor

Personenregister

Georg und Almuth Degenhardt (geb. Bär); zwei Söhne: Christian und Ferdinand; Großmutter Bär

Familie Steigner; drei Söhne: Klaus, Stefan, Ralf; der Großvater Gemeindediener

Richard und Elke Müller, geb. Seibold, genannt »Seibold-Müller«; Vater Wilhelm Seibold

Hermann Proppenstädter, Großbauer, Ehefrau Monika (geb. Flechsner) und fünf Kinder

Dr. Alfred Winkler, Zahnarzt mit Praxis in Velden, und seine Frau Babette

Bernd Rammelkammer und seine getrennt lebende Ehefrau

Dr. Ludwig Eißenpacher, Richter im Ruhestand

Dr. Egon Reichinger, Arzt in Vorra, und Dr. Matjewitz, Tierarzt vom Raitenberg

Johann »Hannes« und Gerlinde Deißner, Letztere mit einem Sohn aus erster Ehe

Hans Demleitner, seine Frau und Schwiegersohn Werner

Die Brüder Fritz und Karlheinz Bayerlein, Letzterer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Georg Schramm, Landwirt, und sein Cousin Thomas Schramm, Bestatter in Hersbruck

Ingrid Wörner, ihr Mann (Betreiber des örtlichen Einkaufsladens), Sohn und Tochter

Harry Brunner, Gastwirt im Pechwirt, Tochter Petra

Eiwei, Bauhilfsarbeiter, und Friedrich Brunn, genannt »Brunzfritz«, Maurer

Anton Haußner, Baustoffhändler in Alfalter, und Willi Kragel, Baumaschinenhändler in Happurg

Dr. Bukowski, eigentlich Hugo Gabsteiger, Nürnberger Unterweltgröße

Diverse Einheimische: Hans Dotzauer und Klaus Prütting (Landwirte), Martin Zepfer (Maschinenschlosser), Helmut Schmidt (bildender Künstler aus Hersbruck), Crohnberger (Wirt in der Juraschanze), Gumpsch aus Eschenbach, Wolfgang Haiger (FÜW-Arbeiter), Frau Österreicher (ehem. Wirtin der Juraschanze), Gisela Fichtner, Alfons Schreiter, Herr und Frau Mehl (Tankstellenbesitzer in Vorra), Martin Habermann (Leiter der Bank in Vorra)

Vorbemerkung

Alle Personen und deren Handlungen, die in dieser Geschichte beschrieben werden, sind vollkommen frei erfunden und besitzen höchstens rein zufällig Ähnlichkeit mit realen Ereignissen.

Insbesondere für Leser, bei denen während der Lektüre eventuell der Eindruck entsteht, Artelshofen sei ein Nest, in dem es nur so von Drogenhändlern, Psychopathen, Prostituierten und Mördern wimmelt, sei ausdrücklich angemerkt, dass dieses Dorf in Wahrheit einer der friedlichsten und sichersten Orte auf der ganzen Welt ist und noch nie einen nennenswerten Kriminellen hervorbrachte.

Und das ist die Wahrheit: Wenn ein oder zwei Mal im Jahrhundert ein Fall schwerwiegenden Verbrechens auftritt, dann kommen die Täter stets von außerhalb, mit Vorliebe aus der vormals Freien Reichsstadt Nürnberg. So auch in der folgenden Geschichte, in deren Verlauf das Thema der Großstadt als Sündenpfuhl mehrmals thematisiert wird.

Und um wirklich jedem Missverständnis vorzubeugen, muss unbedingt betont werden, dass die abfälligen Meinungen verschiedener Protagonisten ganz und gar nicht denen des Autors entsprechen – manchmal ist der Autor selbst darüber verblüfft, welch krude Ansichten sein Personal zum Besten gibt.

Kapitel 1: Einmal Friedhof quer durch

Minutenlang starrte Georg Degenhardt den Schädel mit dem goldenen Backenzahn an, der auf seinem rechten Handteller ruhte. Er dachte an die Kühle des zurückliegenden Morgens. An eine halbdunkle Kühle, die er sich jetzt sehnlich herbeiwünschte, um besser nachdenken zu können. Genauer: um trotz der mörderischen Hitze glauben zu können, was er da sah.

Sie arbeiteten zu dritt auf dem Friedhof, der das Pech hatte, auf der Strecke zu liegen, entlang derer die Abwasserleitung laufen sollte, die das Kuhdorf an die neu errichtete Kläranlage unten an der Pegnitz anschließen würde. Zwar hatte der Bauingenieur der Nürnberger Firma alles Erdenkliche getan, um so wenig Gräber wie möglich zu tangieren – der längste Teil des Rohres würde unter dem Hauptweg verlaufen –, doch ganz in der entferntesten Ecke, dort, wo seit Jahrhunderten die ungetauften Kinder und die Selbstmörder beigesetzt wurden, besagte der Plan, dass es durch die Grabstelle des Friedrich Bayerlein gehen musste, der sich seinerzeit erschossen hatte. Wegen der Winklerin nämlich, und das wusste jeder im Dorf, auch wenn es nie amtlich gemacht worden war, damals vor sieben Jahren. Der Bayerlein war ein armer Schlucker gewesen, eher ein Künstlertyp, schwärmerisch und melodramatisch, ganz anders als sein Bruder, der inzwischen erster Kommandant der Vorracher Feuerwehr war. Und deswegen hätte auch jeder im Dorf beschwören können, dass der Bayerlein keinen Goldzahn besessen hatte.

Alleine das hätte ausgereicht, um selbst Eiwei, der im Tal nicht gerade als Intelligenzbestie verschrien war, stutzig zu machen. Der hatte nun schon zum dritten Mal Georgs Namen gerufen, ob alles in Ordnung sei und dass er, Eiwei, langsam frischen Aushub in seiner Schubkarre brauchte, zum Wegfahren. Was dem kochenden Hirn des Bauunternehmers jedoch unmöglich eingehen wollte, war die Tatsache, dass der Schädel in seiner Hand vollkommen unversehrt war, kein Kratzer, kein noch so winziges Loch in der knöchernen Stirn war zu erkennen, was man wohl bei einem, der sich eine Pistole an die Schläfe gesetzt hat, hätte erwarten können.

Georg brannte die unbarmherzige Julisonne auf den nackten Kopf, während er reglos dastand und sich mit der linken Hand, in der er zugleich die ausgeblichene Bundeswehrmütze hielt, das kahler werdende Haupt kratzte. Und nicht begreifen konnte, wie leicht so ein Menschenschädel wog, wenn der erst einmal sein Kleid aus Fleisch und Haut abgestreift hatte und sein stummes Memento mori sprach.

Als dann Stefan, der Ferienarbeiter, zu Georg in die Grube sprang, um zu sehen, was los war, erwachte dieser aus seiner Erstarrung und befahl: »Bleibt hier! Fasst nichts an und lasst niemanden in das Loch! Ich bin mal unten im Grünen Baum und telefoniere nach der Polizei.«

Stefan, der mittlere der drei Steigner-Söhne, arbeitete in den Ferien als Handlanger, nicht so sehr aus eigenem Wunsche – obwohl er sich selbstverständlich über das Geld freute, das jeden Freitag in seiner Lohntüte steckte –, als vielmehr, weil der Steigner-Vater der Meinung war, der Bub müsse etwas Gescheites lernen, und wenn schon nicht auf dem Gymnasium in Hersbruck, wo sie ihn bloß mit Latein versauten, dann eben in den Ferien bei der Bauunternehmung Gg. Degenhardt.

Stefan würde etwas zu erzählen haben, wenn die Schule wieder anfing, so viel stand fest, auch wenn er nach Hause geschickt wurde, als sein Chef von der Wirtschaft, wo er telefoniert hatte, zurückkehrte. Ein paar alte Herren, die beim täglichen Frühschoppen gesessen waren, begleiteten den Baumeister, und als der Pfarrer den Auflauf auf seinem Kirchhof bemerkte, gesellte auch er sich hinzu und offerierte geistlichen Beistand, wenngleich dieser nicht wirklich nachgefragt wurde. Alle rätselten, wem der unversehrte Schädel, der zwischen den Schienbeinknochen des Bayerlein gelegen hatte, wohl gehören mochte. Aber obwohl alle ihr Gedächtnis nach Erinnerungen an den Selbstmord durchsuchten, fand sich doch nicht ein noch so unauffälliger Hinweis auf eine zweite Leiche, die damals etwa neben dem Bayerlein im Dreck gelegen hätte. Die Winklerin war bei bester Gesundheit und führte immer noch ein fröhliches Leben. Und so groß war die Gemeinde beileibe nicht, dass jemand heimlich verschwinden und sich so viele Jahre unbemerkt in einem Grab hätte verstecken können.

Die Polizei kam dann auch schon nach einer guten Stunde und brauchte nicht lange nachzuforschen, um zur Überzeugung zu gelangen, dass hier etwas faul war. Unterstützt von Georg und dem Hilfsarbeiter förderten sie einen großen Haufen Knochen an den Tag, viel mehr Knochen, als man bei einer einzelnen Person erwarten durfte. Gewissheit darüber, dass es sich hier um einen unerhörten Fund handelte, herrschte vollends, als die Überreste eines Damenschuhs ans Licht kamen. Freilich war nur die geschwungene Plastiksohle, die in einem mindestens fünfzehn Zentimeter hohen Absatz endete, übrig geblieben, doch auch ohne Schaft, Kappe oder Oberstoff war sofort klar, dass keine Frau in der Gemeinde jemals ein solches Modell besessen hatte. Ein Nuttenschuh war das, darin waren sich alle Anwesenden, einschließlich des Pfarrers und der Polizisten, einig.

Der Pfarrer war – vielleicht, weil er sich als moralische Instanz dazu verpflichtet fühlte – der Erste, der den einen Gedanken, den alle Zuschauer zugleich dachten, in Worte fasste. »Vor allem: Was hat eine Frau in diesem Grab zu suchen?«, fragte er mit erkennbar ehrlich empfundener Empörung. Doch bekam er freilich keine Antwort, im Gegenteil. Nur die Hitze prügelte stumm auf ihre gebeugten Rücken ein, kein Vogel wagte sich hinaus aus dem Schutzschirm der Friedhofsgewächse in die flirrende Luft, und am Boden der Grube bildeten sich kleine Flecken feuchter Erde, vom Schweiß, der Georg und Eiwei von den Stirnen tropfte, während sie sich immer tiefer in den sandigen Grund wühlten. Der Pfarrer tupfte sich Hals und Nacken mit einem rosaroten Taschentuch, und die Polizisten lüfteten alle Augenblicke die Uniformmützen, um ihre Diensttauglichkeit nicht zu gefährden.

Als die zwei Totenköpfe nebeneinander auf eine blaue Plastikplane gelegt und fotografiert wurden, hatte auch Eiwei endgültig begriffen, dass hier etwas nicht stimmte. Er stand mit hängenden Armen daneben, kriegte den Mund nicht mehr zu und bemerkte nicht, wie die Sonne durch seine großen abstehenden Ohren schien, als trüge er zwei Signallaternen links und rechts am Kopf. Derweil hatten zwei Beamte von der Spurensicherung auf Knien den Boden der Grube abgesucht, hatten die allerkleinsten Knochen, Zähne, Holzsplitter und alle Stofffetzen eingepackt, die noch nicht endgültig zerfallen waren. Das, was vom zweiten Stöckelschuh übrig geblieben war, hatten sie schnell gefunden, und auch eine Gürtelschnalle, Knöpfe, den verrosteten Reißverschluss einer Jeans und eine Haarspange aus Plastik brachten sie in Sicherheit, ehe das Unwetter eintraf.

Einen weiteren interessanten Fund allerdings konnten sie nicht machen, trotz Lupe, Sieb und Pinzette. Denn den auffälligen Ring aus drei ineinander verschlungenen silbernen Schlangen hatte der Steigner-Junge, während er das Grab bewachte, entdeckt und eingesteckt. Leicht war ihm das nicht gefallen, denn er wusste natürlich, dass er etwas Verbotenes tat. Stefan hatte nicht die geringste Ahnung, was er mit dem Ring anstellen sollte, den er fest mit der in die Hosentasche gesteckten Faust umklammerte, als er vom Friedhof fort in Richtung Elternhaus radelte, nachdem jemand gesagt hatte, der Anblick von Stöckelschuhen in einem Männergrab sei nichts für das Kind. Natürlich wäre Stefan liebend gerne geblieben, vor allem, weil ihn der Schädel des Selbstmörders interessiert hätte, der ja das Einschussloch einer echten Pistolenkugel aufweisen musste. Andererseits konnte er es aber auch kaum erwarten, mit dem Fund vor seinem kleinen Bruder zu prahlen.

Gegen fünf Uhr sammelten Degenhardt und Eiwei die Werkzeuge ein und beluden den Transporter. Sie hatten die komplette Grabstelle des Bayerlein ausgehoben, bis in eins siebzig Tiefe, wie es die Düsselbacher Friedhofsordnung für Einzelgräber vorschreibt. Nur ein Trupp von drei oder vier Kriminalern beschäftigte sich noch mit Erdkrümeln und Steinchen, die sie am Boden der Grube auflasen, sodass schon aus drei Schritt Entfernung kein Mensch mehr ihre Anwesenheit bemerkte. Doch das gaffende Volk hatte sich sowieso schon vor dem Angriff des thermonuklearen Höllenfeuers am Himmel ins Wirtshaus zurückgezogen.

Die beiden Bauarbeiter waren erschöpft und vollständig verdreckt. Georg dachte mit Schauern des Wohlbehagens an die kühle Dusche, die er sich zu Hause gönnen würde, während Eiwei noch damit beschäftigt war, das Erlebte zu verarbeiten. Auf dem Rückweg fing Eiwei dann auch sofort an, laut über das Schuhwerk der vermutlich weiblichen Leiche nachzudenken, was bedeutete, dass der Eiwei redete und redete und redete. »Eiwei«, begann er mindestens jeden zweiten Satz, und er hatte viel zu sagen, vor allem, wenn er betrunken war, und er war häufig betrunken, sehr häufig sogar. Die ganze Gemeinde rief ihn ausschließlich Eiwei, und sein Taufname, den er aus Schleswig-Holstein mitgebracht hatte, war darüber komplett in Vergessenheit geraten. Und er konnte definitiv nicht dreißig Jahre in die Zukunft blicken, dass da einst ein aufmerksamkeitssüchtiger chinesischer Dickwanst unter einem sehr ähnlichen Namen berühmt werden sollte, indem er sich als Regimegegner hochstilisierte, obwohl er nicht lange zuvor noch den Bonzen den Hintern ausgeleckt hatte, um das Olympiastadion in Peking bauen zu dürfen, wobei er genau betrachtet nichts weiter als maximal konforme Mittelstufenkunst ablieferte, so fade und ausgelaugt wie ein vergammelter Spülschwamm, der Inhalt so flach, dass sich schon ein Vierzehnjähriger daran den Kopf aufschlagen könnte … aber halt! Wir schweifen ab. Darüber muss ein anderes Mal geredet werden.

Der Eiwei also saß auf dem Beifahrersitz und kramte seine Erinnerung an eine andere Gelegenheit zusammen, bei der er ebensolche Schuhe gesehen hatte, wie sie den Bayerlein auf der Reise durch die Ewigkeit begleiteten – oder bis vor wenigen Stunden begleitet hatten.

»Beim Kütt, eiwei, jeden Tach saßen wir darinne, eiwei …«, legte er hastig los, stolperte über die Buchstaben, nahm einen tiefen Schluck aus der Bierflasche und fuhr dann fort zu erzählen: von einer Frau, die jeden Tag »auch da« gewesen sei, in der Pintekneipe seiner nordfriesischen Heimat, die Stöckelschuhe trug und gewaltig riesige Titten hatte, also die Frau freilich, nicht die Pintekneipe, betonte Eiwei. Das Fünfmarkspiel hätten sie immer mit ihr gespielt, weil es dabei so schön klatschte. Wenn Meike, die gut bestückte Dame nämlich, zu später Stunde ihre monströsen Melonen aus dem Ausschnitt hervorzog und die Jungs aufforderte, mit einer Münze zu werfen. Wenn es der Meike gelang, die Münze in der Luft zwischen ihren Brüsten zu fangen, behielt sie das Geld.

»Und wenn sie es nicht fing?«, fragte Georg.

»Na dann kam das Geld, eiwei, in so n Sparfisch, eiwei, davon bezahlten wir reihum die Meike, wenn sie uns mit, eiwei, in ihre Kammer nahm, nach oben, näch?«

Georg kannte Eiwei schon so lange, dass er meinte, wirklich alles bereits dreimal gehört zu haben, was dieser zu sagen hatte. Doch die Geschichte von der käuflichen Ostfriesin war neu für ihn, und er hörte aufmerksam zu, welches Hintergrundwissen seines Hilfsarbeiters da zum Vorschein kam. Eiwei wiederum erwartete keine Antwort. Er leerte die Flasche und öffnete mit einem kräftigen Ruck am Fensterrahmen des Mercedes die nächste. Dann begann er laut nachzudenken.

»Ich frach mich, eiwei, wie zum Deubel schließen wir jetzt den Kanal an, eiwei?«

»Wie meinst du das?«

»Die Polizei, eiwei, der gehört doch nu das Grab, nich wahr?«

Auch jetzt enthielt sich Georg jedes Kommentars. Jedoch nicht aus dem gleichen Grund wie zuvor, als ihm das Thema einfach zu blöd geworden war. Laut Plan sollte nun die große auswärtige Spezialfirma, welche die Kläranlage errichtete, das eigentliche Abwasserrohr verlegen. Danach käme erneut die ortsansässige Bauunternehmung an die Reihe, den Graben aufzufüllen und den Friedhof wiederherzurichten, so gut es eben ging. Georg fürchtete zwar, dass der Ablauf nun durch den Fund ins Stocken gekommen war, doch würde er den August über sowieso sämtliche Baustellen ruhen lassen, insbesondere auf dem Kirchhof in Düsselbach. Nicht wegen der überzähligen Gebeine, sondern weil sich inzwischen die Familie Degenhardt zu einem abenteuerlichen Ausflug aufmachen würde, nämlich hinter den Eisernen Vorhang nach Rumänien, um dort einen Friedhof zu besuchen. Einen Friedhof der ganz anderen Art allerdings.

Am Abend veranstalteten die Schwalben ein mörderisches Spektakel bei der Jagd nach Insektenvieh, sie zischten so tief über die Dorfstraße, dass die Mücken nicht einmal unter den Fensterbrettern in Sicherheit waren. Und als wollte der Regen ganz bewusst die alte Bauernregel bekräftigen, dass er von tieffliegenden Vögeln angekündigt werde, grollte im letzten Licht des Tages ein blauschwarzes Gewölk aus Westen heran, kippte mit Blitz und Donner und allem, was dazugehört, über den Berg ins Tal und entlud einen Sturzbach über die Felder und Wiesen, die gierig die dicken Tropfen aufsogen, während in den Wohnzimmern das Licht flackerte, wenn der Blitz in einen der Strommasten des Fränkischen Überlandwerks* fuhr.

Die Baustelle soff ab, Graben und offene Gräber liefen voll, sodass schließlich eine braune Brühe auf dem Düsselbacher Friedhof schwappte, auf der Blumenkadaver und modrige Stofffetzen schwammen. Natürlich hatten die Fachleute von der Mordkommission alle Überreste der unbekannten Frau sowie des Bayerlein geborgen. Und auf die Gerichtsmediziner wartete die schöne Aufgabe, einen Haufen Knochen aller Größen und Formen auseinanderzusortieren und anschließend auf zwei tote Personen aufzuteilen.

Der durchlöcherte Schädel des Bayerlein war dabei nichts weiter als das einfachste unter all den Hunderten Teilen des Puzzles.

Kapitel 2: Steinschlag

In den Tagen, die auf das mächtige Gewitter folgten, machten sich natürlich noch weit mehr, wenn nicht alle Einwohner der Gemeinde Gedanken, wie es wohl die Frau in das Grab des unglücklichen Friedrich Bayerlein geschafft haben mochte.

Am Stammtisch im Gasthof Juraschanze wurde jeden Tag vom ersten Bier an, also etwa ab zehn Uhr vormittags, diskutiert, und da es zwei Wochen dauerte, bis die Polizei mit ersten Erkenntnissen herausrückte, schossen die Spekulationen ins Kraut. Niemand wusste etwas, aber jeder hatte eine Meinung. Vor allem am Sonntag, bei Frühschoppen und Schafkopf, ging es hoch her in der Wirtsstube.

Die eine der Gruppen, die sich allmählich herausbildeten, stellte die Hypothese auf, dass die Knochen und Kleidungsreste schlicht und einfach schon längst im Boden gelegen hätten, als man den Bayerlein vergrub. Oder, was ja gemäß neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit vorkommen könne, durch unterirdische Bodenverschiebungen hinübergewandert seien. Vor allem der Zahnarzt Winkler, der in Artelshofen wohnte und in Velden praktizierte, und der Rammelkammer, der einen Autohandel in Hersbruck betrieb, vertraten diese These.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!