9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

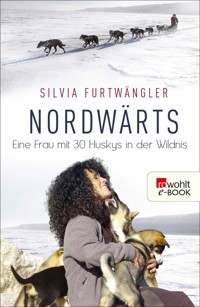

Die faszinierenden Abenteuer einer starken Frau, die den Mut hat, ihren Traum zu leben. Auswandern, im Einklang mit der Natur leben, bei sich selbst ankommen – Silvia Furtwängler hat sich diesen Traum erfüllt. Auf den Spuren Roald Amundsens reiste sie 2008 nach Norwegen, in die größte Hochebene Europas, und blieb, überwältigt von der unglaublichen Schönheit der Natur. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie und ihren Schlittenhunden in einem Häuschen am See, ist oft wochenlang durch Schnee und Eis von der Außenwelt abgeschnitten, einsam, aber glücklich. Hier bereitete sie sich auch mit ihren Hunden auf eine außergewöhnliche Expedition vor, den Volga Quest: 600 Kilometer auf der zugefrorenen Wolga mit dem Schlitten durch Russland. Von sieben Teilnehmern ist sie die einzige Frau – und nur sie gelangt ins Ziel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Silvia Furtwängler

Nordwärts

Eine Frau mit 30 Huskys in der Wildnis

Über dieses Buch

Die faszinierenden Abenteuer einer starken Frau, die den Mut hat, ihren Traum zu leben.

Auswandern, im Einklang mit der Natur leben, bei sich selbst ankommen – Silvia Furtwängler hat sich diesen Traum erfüllt. Auf den Spuren Roald Amundsens reiste sie 2008 nach Norwegen, in die größte Hochebene Europas, und blieb, überwältigt von der unglaublichen Schönheit der Natur. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie und ihren Schlittenhunden in einem Häuschen am See, ist oft wochenlang durch Schnee und Eis von der Außenwelt abgeschnitten, einsam, aber glücklich. Hier bereitete sie sich auch mit ihren Hunden auf eine außergewöhnliche Expedition vor, den Volga Quest: 600 Kilometer auf der zugefrorenen Wolga mit dem Schlitten durch Russland. Von sieben Teilnehmern ist sie die einzige Frau – und nur sie gelangt ins Ziel.

Vita

Silvia Furtwängler, geboren 1961 in Köln, betreibt seit 29 Jahren Schlittenhundesport und nahm 2001 erstmals am Yukon Quest teil. Ein Jahr später erschien ihr Buch «Tausend Meilen Eis». Sie wanderte 2008 nach Norwegen aus. 2014 nahm sie als einzige Westeuropäerin am Volga Quest in Russland teil – und gewann.

Impressum

Zum Schutz ihrer Identität wurden die Namen der handelnden Personen teilweise pseudonymisiert.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2015

Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildungen privat (unten); Andrey Kamenev/Planetpics.ru (oben)

Karte Peter Palm, Berlin

ISBN 978-3-644-54831-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Prolog

Ein Amundsen-Koller und ein Hochebenenrausch

Teil I

Mit Gebimmel auf den Spuren des legendären Goldgräber-Trails

Wagnis Wildnis ohne feste Bleibe

Umzug mit dreißig Hundehütten auf einem Floß

Bonanza-Anne, eine Nachbarin mit vier Kühen

Meine Seelenschwester stirbt

Unterwegs auf der Milchstraße

Zwei Frauen bäuchlings auf Rentierjagd

Wenn der Buschflieger nicht mehr landen kann

Heiligabend im Whiteout zum Zahnarzt

Abbildungen

Teil II

Ein italienischer Kommunist im russischen Exil – und ein neues Hundeschlittenrennen

Wo kommt denn dieser Stein her?

Auf nach Osten! Allein!

Nichts ohne Google-Translator

Puschelhunde, Luftballons und Würstchenbuden

Drei russische Bären auf meinen Beinen

Canyon hoch, Canyon runter, Canyon hoch …

Am Ende der Wolga-Show ein harter Konkurrent

Epilog

Nie wieder zurück

Dank

Karte: Volga-Quest-Streckenverlauf

Bildnachweis

Meine Sponsoren und Förderer

Meinen Hunden

Mit euch durfte ich so viel erleben und erfahren.

Ihr habt mein Leben mitbestimmt,

ohne euch wäre ich nicht, was ich jetzt bin.

Prolog

Ein Amundsen-Koller und ein Hochebenenrausch

«Du darfst ihn mitnehmen.»

Eine Frau, die ich nur flüchtig kannte, bot es mir an. Da lag er, der Kompass von Roald Amundsen. In einer Vitrine, in einem Haus in Mogen.

«Das kann ich nicht, der ist viel zu kostbar.»

«Doch, nimm ihn ruhig mit, nach zwei, drei Tagen gibst du ihn zurück.»

Zögernd griff ich zu dem Kompass, betrachtete ihn lange, voller Ehrfurcht, steckte ihn dann sorgsam, in einen Schal gewickelt, in meinen Rucksack ein. In diesem Moment fühlte ich mich als Teil seiner Geschichte. In den nächsten Tagen streichelte ich ihn mehrmals wie einen meiner Hunde. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Ich darf diesen Kompass in meinen Händen halten! Wem ist das schon gegönnt? Vielleicht war es kindisch, aber ich wollte gern kindisch sein. Wenigstens in diesem Moment.

Eines Tages hatte ich mich auf die Spuren von Roald Amundsen begeben, dem norwegischen Abenteurer – und am Ende wanderte ich mit Mann und Sohn in die Wildnis aus.

Natürlich wollte ich nicht wie Amundsen zum Nord- oder Südpol reisen, aber es konnte doch interessant sein, so dachte ich, dort mit meinen Hunden entlangzufahren, wo er sich für seine Südpolexpedition vorbereitet hatte: in der Hardangervidda in Norwegen. Die Hardangervidda ist Europas größte Hochebene mit einer Fläche von ungefähr achttausend Quadratkilometern. Sie ist ein Nationalpark, von Menschen wenig berührt, mit vielen felsigen Ebenen, Geröllfeldern, dunklen Seen und sanften Anhöhen aus der Gletscherzeit. Die größte wilde Rentierherde ist hier zu Hause, und es sind wirklich freilebende Tiere, sie haben keine Markierung im Ohr, keinen Knopf, der sie einem bestimmten Besitzer zuweist, wie es sonst bei Rentieren der Fall ist.

Die Hardangervidda war vom Bayerischen Wald aus, wo ich damals wohnte, nicht so weit, das schien machbar zu sein. Amundsen selbst hatte dort 1893, gerade zwanzig geworden, seinen ersten Versuch unternommen, die Hochebene auf Skiern und mit einem Rucksack auf dem Rücken zu bewältigen. Ein Schneesturm hatte das Vorhaben schließlich scheitern lassen, aber es war nicht vergessen, und drei Jahre später hatte er mehr Glück. Zusammen mit seinem Bruder Leon startete er ein weiteres Training, dieses Mal mit Huskys – Hunden, die auch ich besaß.

Die Briten hatten bei ihren Polexpeditionen als Erste Huskys eingesetzt, doch ohne Erfolg. Dann versuchte es der in Devonport geborene Robert Falcon Scott, Marineoffizier und Polarforscher und setzte sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vergeblich bei seinen Antarktis-Expeditionen ein, was Roald Amundsen, Erzrivale von Scott, zu der Bemerkung veranlasste: «Entweder müssen die Engländer schlechte Hunde gehabt oder nicht verstanden haben, mit ihnen umzugehen.» Als Scott nämlich in der Antarktis ankam, waren viele der Hunde krank und weigerten sich, das mitgenommene Futter zu fressen: verdorbenen Stockfisch. Ebenfalls von Belang war wohl, was ich aus Erfahrung bestätigen kann: Schlittenhunde brauchen Kommandos – und Scott soll da nicht richtig durchgegriffen haben. Als Alpharüde versagte er vollends, sodass am Ende er und seine Leute die Schlitten selbst ziehen mussten. Die Huskys trotteten nebenher oder saßen sogar auf den Schlitten und ließen sich ziehen. Das sollte auch nur einer meiner Hunde versuchen! Bei Amundsen hatten die Schlittenzieher es übrigens auch nicht versucht. Seine Südpol-Expedition gelang nur deshalb so gut, weil er wusste, wie die Hunde im Geschirr zu führen waren. Er litt auch nicht unter dem Bellen der Tiere, da war Scott doch sehr viel empfindsamer.

Ein guter Anlass für meine Tour war der achtzigste Todestag des norwegischen Bezwingers beider Pole, der von 1872 bis 1928 gelebt hatte. Jetzt war Frühling 2008, und bei Wintereinbruch konnte ich doch eine kleine Gedenktour an diesen großen Expeditionsleiter machen. Amundsen, Scott, Jack London, Ernest Shackleton und all die anderen Abenteurer hatten mich seit jeher fasziniert. Sie waren über ihre eigenen Grenzen gegangen, das war es, warum sie für mich so wichtig waren. Ich hatte das sehr bestimmte Gefühl, sie hätten mich verstanden, wenn ich über meine ging – was man bei meinen Mitmenschen im Bayerischen Wald, abgesehen von meiner Familie, nicht unbedingt behaupten konnte.

Amundsen war kein unumstrittener Mensch gewesen. Er galt als widersprüchlicher Charakter, ausgestattet mit einem enormen Selbstbewusstsein, der viel Anerkennung brauchte und Kritik nicht gut vertragen konnte. Sein Führungsstil war autoritär, von seiner Mannschaft verlangte er unbedingten Gehorsam, wer sich ihm widersetzte, wurde aus dem Team geschmissen. Mit einem ähnlichen Verhalten geriet auch Reinhold Messner ins Kreuzfeuer, als sein Bruder Günther bei einer Expedition am Nanga Parbat, an der höchsten Eiswand der Erde, starb. Reinhold Messner war allein zum Gipfel aufgebrochen, sein jüngerer Bruder folgte ihm. Später warf man dem Überlebenden vor, das Leben des Bruders aufs Spiel gesetzt zu haben, um den Nanga Parbat zu überschreiten. Bei den Bezichtigungen ging es um «Tyrannei», «Männerspiele» oder «Imponiergehabe». Wie dem auch sei, nur Reinhold Messner war in der Nähe seines Bruders gewesen.

Doch zweifellos ist: Wer Erfolg haben will, wer auf eine Idee fixiert ist und Widerstände überwinden will, kann sich nicht nur als einfühlsamer und höflicher Mensch zeigen – was nicht bedeutet, dass ich es gutheiße, andere absichtlich in Gefahr zu bringen. Aber um eine Gruppe zu führen, eine Expedition zu leiten, Menschen so weit zu mobilisieren, dass sie über sich hinausgehen, sind einige «unangenehme» Eigenschaften notwendig. Ich hätte die von Amundsen gern in Kauf genommen, wäre gern in seinem Team gewesen, hätte mich mit diesem eigenwilligen Abenteurer auseinandersetzen wollen. Auch mit all den anderen, den Jack Londons, den Robert Falcon Scotts. Sie schienen etwas zu haben, etwas, das auch ich in mir trug – ein ganz spezielles Expeditions-Gen. Nun konnte ich ihrem Willen nur noch nachspüren.

Als die beiden Amundsen-Brüder die Hardangervidda im Dezember 1896 durchquerten, so las ich in einem Buch, wurden sie nachts von einem abermaligen Schneesturm überrascht, einem jener plötzlich auftretenden Stürme, die ich inzwischen selbst kennengelernt hatte. Beide wurden komplett eingeschneit, von Roald soll man nur seine Füße gesehen haben. Sein Bruder Leon konnte sich, nachdem er wach geworden war, zuerst aus den gigantischen Schneemassen befreien, danach buddelte er Roald aus. Ohne diese Tat hätte es Amundsens Südpolar-Expedition wohl nie gegeben. Der Schneesturm hielt anscheinend an, Genaueres weiß man darüber aber nicht. Es ist auch nicht dokumentiert, ob Roald und Leon danach durch die Hardangervidda herumgeirrt, ob sie im Kreis gelaufen sind oder ob sie sie tatsächlich, wie geplant, durchquert haben. Fest steht nur: Irgendwann fand sie ein Farmer und führte sie zu seinem Haus in Mogen, wo man ihnen zu essen und trinken gab, auch neue Kleider. Als Dank erhielten die helfenden Leute von den Amundsen-Brüdern einen Kompass.

Je mehr ich mich informierte, umso mehr dachte ich, dass die Hardangervidda ein Gebiet ganz nach meinem Geschmack sein musste. Schließlich stand meine Entscheidung fest: Ich wollte die Tour so mit meinen Hunden nachgehen, wie sie von den Abenteurer-Brüdern geplant worden war. Als ich anfing, von meinem Plan zu erzählen, drückte ich das sehr vorsichtig aus, denn ich ahnte, man könnte mich missverstehen: «Da kommt eine Deutsche und will das machen, was Amundsen angeblich nicht geschafft hat.» Insbesondere gegenüber Norwegern musste ich sehr vorsichtig sein, denn niemand durfte das Geringste gegen ihren Nationalhelden vorbringen. Deshalb sagte ich, wenn ich nach meiner Motivation für dieses Unternehmen gefragt wurde: «Ich will seinen Spuren folgen, um auf seine Leistung aufmerksam zu machen. Bei dieser Vorbereitung wäre er fast ums Leben gekommen. Kaum einer weiß davon, über diese Tour ist nur sehr wenig bekannt.» Das beruhigte möglicherweise in Unruhe versetzte Gemüter, und es hieß dann auch: «Ah, das ist toll, das muss endlich mal ans Tageslicht kommen.» In den norwegischen Medien wurde meine Miniexpedition in vielen Artikeln thematisiert.

Acht Hunde und einen Schlitten nahm ich mit, meine Basis war das Hotel Skinnarbu in der Nähe von Rjukan, eine schöne, auf einer kleinen Anhöhe einsam gelegene Anlage, mit weißen Sprossenfenstern, schlichten, schönen Zimmern, viel Holz und mit einer Schneehaube auf dem Dach. Rjukan selbst ist ein Ort mit 3500 Einwohnern, er liegt unten in einem Tal, Einheimische sprechen vom «tiefsten Loch der Erde». Sieben Monate, von September bis März, gibt es hier keine Sonne – und seit über hundert Jahren existierte die Idee, Sonnenlicht ins Tal zu reflektieren. 2013 wurde das scheinbar Unmögliche wahr: Drei Spiegel, Heliostaten, jeweils rund siebzehn Quadratmeter groß, werden seither per Computer so gesteuert, dass sie dem Sonnenlicht folgen und es in die Ortschaft reflektieren. Die Lichtellipse ist jedoch nicht sehr groß, nur fünf mal fünf Meter.

2008 aber gab es diese technische Neuerung noch nicht. Da fuhr ich vom Tal aus eine Passstraße hoch – und ein Bergpanorama lag vor mir, darüber ein strahlend blauer Himmel. Einfach grandios. So ein Empfang! Ich war völlig hin und weg. In diesem Moment konnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.

Der Hotelmanager, Magnus Rybak, drahtig, anpackend, mit einem Bartansatz und perlweißen, kräftigen Zähnen, riet mir, mich bei der örtlichen Polizei zu melden, was ich dann auch tat.

«Wir haben von deiner Expedition gehört», sagte der Beamte (in Norwegen duzt man sich, auch wenn man sich gar nicht kennt). «Wir finden deine Aktion klasse. Aber wir möchten dir zur Sicherheit raten, ein Satellitentelefon mitzunehmen. In der Hardangervidda sind schon viele Menschen umgekommen.»

«Ich komme bestimmt nicht um», erwiderte ich gelassen, obwohl ich dennoch den Hinweis befolgte und mir ein solches Telefon besorgte. «Ich habe meine Hunde dabei. Es kann hier doch nicht schlimmer sein als in Alaska. Da bin ich mehrmals gewesen, unter den härtesten Bedingungen.»

Ich musste daran denken, wie ich 2003 bei einem der letzten großen Abenteuer auf dieser Erde, dem Yukon-Quest-Rennen, dabei gewesen war, dem gefährlichsten Schlittenhunderennen der Welt. 1600 Kilometer durch die menschenleere, eisige Wildnis Kanadas, entlang des zugefrorenen Yukon River. Extrem steile Anstiege, rasante Talfahrten, tückische Schneelöcher, scharfe Eisplatten, Temperaturen bis 50 Grad unter null. Zwei Wochen war ich mit meinen Hunden unterwegs gewesen, von Whitehorse nach Fairbanks, Tag und Nacht allein auf mich gestellt. Ich erlebte dabei meine bisher größte Herausforderung – und kam als erste Europäerin ins Ziel.

«Das ist uns bekannt, aber wir möchten dich dennoch warnen, dieses Jahr haben wir einen sehr schneereichen Winter.»

«Danke, ich werde es im Kopf behalten.»

Damit war das Gespräch beendet.

Im Hotel Skinnarbu arbeitete eine Frau namens Nora, eine honigblonde Mittdreißigerin, die, wie sich herausstellte, die Freundin des Hotelmanagers war. Sie hatte ähnlich kräftig-weiße Zähne wie Magnus Rybak, ein längliches Gesicht mit ehrgeizigen Zügen, wobei ihre Augen etwas Gutmütiges ausstrahlten. Nachdem Nora von meinen Plänen erfahren hatte, wollte sie unbedingt mit mir an der «Expedition» teilnehmen, sie meinte, sie würde mich gern auf ihren Skiern begleiten. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die Vidda allein zu durchqueren, aber weil mir Nora gut gefiel, änderte ich meine Meinung. Sie wirkte sehr sportlich, wie eine der Frauen, die mit Skiern zur Welt gekommen waren.

«Aber dann musst du», sagte ich, «bereit sein, meinen Regeln zu folgen. Wenn ich noch weiterwill und du schon gern Rast machen möchtest, dann werden wir dennoch weitergehen. Und wenn ich Pause machen möchte und du nicht, hast du mit mir einen Stopp einzulegen.» Eindrücklich sah ich Nora an, sie strahlte noch immer. «Und du musst mir vertrauen», fuhr ich fort. Die Norwegerin nickte so ehrlich, dass ich ein gutes Gefühl hatte. «Okay, dann machen wir das zusammen.»

Die Hardangervidda konnte man in zwei Tagen durchqueren, aber auch eine Woche war denkbar – abhängig von den Witterungsverhältnissen. Auf meinen Schlitten verstaute ich Lebensmittel und Futter für die Hunde, sodass wir mindestens sieben Tage lang damit auskommen würden.

Nora stand auf ihren Skiern, um ihren Körper trug sie ein schmales Seil, das wir am Schlitten festgemacht hatten. Als es bald so viel Tiefschnee gab, extremen Tiefschnee, mussten wir dieses Fahr-Duo jedoch aufgeben. Sie fuhr dann voran und brach mit ihren Skiern den Trail. War für Amundsen noch der Kompass überlebenswichtig, war es für mich GPS. Nora kannte sich mit dem Navi-System nicht aus, vertraute ihm nicht, stützte sich lieber noch ganz traditionell auf Karten – und einen Kompass. «Das ist alles gut», sagte ich, «aber wir wollen auch im Dunkeln laufen, und mit Karte und Kompass sieht man in der Finsternis nicht viel. Da ist es besser, wenn du lernst, mit GPS umzugehen.» Zum ersten Mal blickte mich Nora an, als würde sie mir doch nicht so ganz vertrauen wollen. Aber sie hatte keine andere Wahl, sie musste lernen, mit dem satellitengesteuerten System umzugehen.

Natürlich kam auch am ersten Tag gleich ein Sturm auf. Gerade hatte ich noch in die Sonne geschaut, und während ich mich wieder den Hunden zuwendete, waren wir schon mitten in einem Sturm. Es war unglaublich, wie schnell sich das Wetter geändert hatte. Aber wir fuhren einfach weiter. Die erste Etappe war sehr lang. Elf Stunden waren wir unterwegs gewesen, als Nora sagte: «Wollen wir ein Zelt aufbauen?»

«Laut meinem GPS», antwortete ich, «sind wir höchstens eine halbe Stunde von Sandhaugen entfernt, einer größeren Hütte, die zwar um diese Jahreszeit nicht bewirtschaftet ist, aber es gibt dort Unterkünfte, die offen sind. Da müssen wir im Sturm kein Zelt aufbauen. Schaffst du noch diese halbe Stunde?»

«Klar, eine Hütte schützt uns mehr.»

Es war schon dunkel, und Nora folgte dem GPS-Trail bis nach Sandhaugen, die Koordinaten hatte ich schon zuvor eingegeben. Das Navi spricht nicht mit einem wie beim Auto, es piepst. Das Piepsen signalisiert einem, ob man mehr nordwestlich oder weiter östlich zu gehen hat – ein Pfeil hilft dabei, die Richtung entsprechend zu korrigieren. Man braucht schon etwas Übung, um das System zu beherrschen. Außerdem hilft es, genügend Batterien dabeizuhaben. Lithium-Batterien, da diese bei großer Kälte länger durchhalten. Mir war schon so manche Geschichte zu Ohren gekommen, dass sich jemand nach dem Navi orientiert hatte, sich allein darauf verließ, aber irgendwann nicht weiterlaufen konnte, weil er keine Ersatzbatterien mitgenommen hatte.

Plötzlich tauchten in der Dunkelheit dunklere Umrisse vor uns auf.

«Sind das Steine?», fragte ich.

«Dafür sieht es viel zu organisiert aus», erwiderte Nora. «Das muss Sandhaugen mit den einzelnen Hütten sein.»

Nora hatte sich getäuscht. Gäbe es eine Fata Morgana in Schneelandschaften, sie hätte eine solche Erfahrung gemacht. Es war eine Ansammlung von Steinen, verborgen unter einer Schneewehe, die durch den Sturm in der Nacht schwer auszumachen war.

«Aber wir müssten doch längst dort sein», überlegte ich laut. «Was sagt denn das GPS?»

«Höchstens noch zweihundert Meter.»

Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ragten vier Hütten vor uns auf. Nora wollte nachsehen, welche davon offen war, und als sie auf ihren Skiern davonfuhr, erwischte sie eine Bö so heftig, dass sie fast in den Schnee geworfen wurde. Sie rüttelte an einer Hütte, an der zweiten, der dritten – aber erst die vierte, wie sollte es anders sein, ließ sich öffnen.

Kalt war es in der Hütte, verdammt kalt, aber es lag eine Menge Holz herum. Während Nora sich um das Feuer im offenen Ofen kümmerte, machte ich bei den acht Hunden die hintere Leine los, die sogenannte Tugline. Die Tugline ist die Verbindung zwischen der Zentralleine und dem Hund und wird am Geschirr festgemacht; die Hunde selbst blieben also am Schlitten. Minnie, meine Leaderin, die mich beim Alaska-Rennen begleitet hatte, war nicht mehr unter ihnen. Ihre Position hatte Mrs. Greene eingenommen.

Mrs. Greene war eine ganz Schlaue, mit einer grauen Schnauze, leicht arrogant, die mich immer ansah, als wollte sie sagen: «Silvia, ich übernehme hier das Denken.» Oft genug musste ich ihr recht geben, denn es gelang ihr, stets den kürzeren Weg zu finden, wo ich einen Umweg genommen hätte – nur: Ihr Weg war perfekt für einen Einzelhund, nicht aber für ein Team, das auch noch einen Schlitten hinter sich herzog. So raste sie nur zu gern tolldreist über Gletschereis oder nahm die steilsten Abhänge. Oft konnte ich nur noch zu mir selbst sagen: «Festhalten! Laufen lassen! Nicht bremsen!» Was heißt: Eine Leaderin, die zu viel denkt, ist nicht immer gut. Auch nicht eine Leaderin, die nicht so denkt wir ihr Boss. Mrs. Greene hatte ich aus dem Tierschutz geholt, dunkel und kräftig war sie, nicht zu groß, ein klasse Charakter. Doch eine Super-Leaderin, wie es einst Minnie war – davon konnte bei ihr keine Rede sein.

Direkt vor der Hütte gab es eine riesige Verwehung, die eine Mulde bildete, eine Art Garage. So waren die Huskys in der Nacht gut vor dem Sturm geschützt. Sie würden sich einrollen, die Schnauze unter dem Schwanz, damit die Atemwege geschützt waren – ein bestens der Natur angepasstes Warmhaltesystem. Ein Dackel würde es bei diesen eisigen Temperaturen nicht eine Nacht schaffen. Ein Dackel hätte es auch nie und nimmer geschafft, zwölf Stunden bei Schnee, Regen, Sturm und schlechten Trails zu laufen. Mrs. Greene und die anderen hatten sich ihr Futter mehr als verdient.

Das Feuer verbreitete, wenn man dem Ofen nah genug kam, eine angenehme Wärme. Amundsen hatte weder einen Ofen noch eine Hütte und erst recht kein GPS gehabt. Nicht zu vergessen meine Daunenjacke und Hose, sie waren aus einem Material, von dem der Norweger einst nur hatte träumen können. Meine Leistungen waren allein schon aus diesem Grund nicht mit denen der einstigen Abenteurer zu vergleichen – aber diesen im Kleinen nachspüren zu können, darüber war ich sehr glücklich. Das alles zu erleben bedeutete für mich, auf meine Art und Weise bei ihnen zu sein.

Nora war gerade dabei, ihren Gaskocher, den sie im Rucksack mitgeschleppt hatte, in Betrieb zu nehmen, doch er schien nicht zu funktionieren.

«Vergiss es, ich hole meinen vom Schlitten», sagte ich, nachdem sie einen dritten – vergeblichen – Versuch unternommen hatte.

Mein Kocher hatte mich noch nie im Stich gelassen, ich rollte ihn aber auch immer in irgendwelche Kleidungsstücke ein. Auf die Gaskartusche draufgesetzt – schon zeigte sich die Flamme. Während wir Suppe und ein Nudelgericht erwärmten und mit Heißhunger verschlangen, pfiff der Sturm immer lauter um die Hütte.

«Ich mag mir nicht vorstellen», sagte Nora, als sie ihren Schlafsack auf der hölzernen Bettstatt ausbreitete, «wir würden bei diesem Sturm jetzt im Zelt liegen. Da würde der Wind ganz schön an den Planen rütteln.»

Ich konnte keine Antwort geben, ich war schon eingeschlafen.

Sie jaulten. Die Hunde jaulten mitten in der Nacht. Länger als zwei Stunden konnte ich nicht geschlafen haben. Wieso jaulten sie bloß? Sie heulten mit dem Sturm um die Wette. Was war da los? Hatte sich einer der Hunde die Leine um den Fuß gewickelt, und die anderen stimmten gleich mit in sein Gejaule ein? Wenn das der Fall war, konnte bei dieser Kälte eine Pfote erfroren sein, überlegte ich. Auf jeden Fall wollte ich nachsehen, was der Grund für das Geheul war. Ohne Grund schlugen sie nicht an. Doch der Grund war dann ein ganz anderer, als ich erwartet hatte. «Hey, Silvia», empfingen sie mich, gleichsam mopsfidel, «wir sind startklar, für uns kann es jetzt losgehen.» Da musste ich ein klares Machtwort sprechen: «Bevor es nicht hell ist, geht hier überhaupt nichts weiter.»

Beim Aufwachen lauschte ich nach draußen: Alles war still. Sowohl der Wind wie auch die Hunde gaben keinen Laut von sich. Und Nora und ich lagen auch nicht wie die Amundsen-Brüder unter Schnee – gewisse Errungenschaften der Zivilisation haben auch ihre Vorteile, keineswegs will ich das bestreiten.

Was haben wir doch für ein Glück, dachte ich, als wir nach draußen traten und blauer Himmel und Sonnenschein uns begrüßten. Diese Landschaft war wahrlich ein Traum. Die Hardangervidda, so weit sie vor uns lag, wurde immer wieder von Blickfängen aufgehübscht: ein Berg, eine einsame Hütte oder ein weites Tal mit einem zugefrorenen See. Es war wunderschön!

Aufbruch von Sandhaug war dann genau um 10 Uhr 40, wie ich in meinem Tagebuch nachlesen konnte. Anfangs waren Nora und ich allein, doch dann, schon nach einer halben Stunde, trafen wir zufällig auf Alf Einar und Jarle. Mit seinem Gespann aus sechzehn Hunden und einem Haufen Lokalkenntnissen war Alf Einar der richtige Mann zur richtigen Zeit.

In weniger als vier Stunden hatten wir den zweiten Teil unserer Expedition hinter uns, und dank der beiden Musher aus Westnorwegen – wie Hundeschlittenführer in der internationalen Sprache Englisch genannt werden – wurde der Sonnabend um einiges leichter als der Tag zuvor. Nur die letzte Etappe durch das Tal des Bjoreio war ziemlich schwierig. Plötzlich einsetzendes Tauwetter, nicht genügend Schnee und die vielen Steine führten dazu, dass wir im Zickzack liefen. Die vielen Flüsse, die bereits an einigen Stellen offen waren, bereiteten uns auch einiges Kopfzerbrechen.

«Hält die Eisfläche?», rief ich mehrfach Nora zu, die mit ihren Skiern vorangegangen war, um festzustellen, ob wir, die beiden anderen Teams und ich mit meinen Hunden, nicht einbrechen würden.

«Scheint okay zu sein», rief sie meist zurück, doch nachdem wir alle das Eis überquert hatten, knirschte es gewaltig. Ein eindeutiges Zeichen, dass ein nächstes Schlittenhundeteam es nicht mehr geschafft hätte, trocken ans andere Ufer zu kommen.

Aber dann, nach einem Weg mit weichem Pulverschnee, hatten wir das Abenteuer überstanden und unser Ziel erreicht. Gegen halb drei kam unser Treck in Maurseth an, einem kleinen Platz mit vereinzelten Hütten. Mauerseth soll auch die Stelle sein, die Amundsen für sich als Ziel auserkoren hatte. Die Überquerung der Hardangervidda auf den Spuren des großen Norwegers war damit geschafft. Alles war gut verlaufen, doch innerhalb dieser wenigen Stunden, die wir unterwegs gewesen waren, hatte ich gemerkt, dass Europas größte Hochebene trotz perfekter Ausrüstung und GPS nichts für Anfänger war. Puderschnee, eine knallharte Eispiste und Schneestürme waren schon eine Herausforderung gewesen. Aber wenn die Sonne schien, war man umgeben von prachtvollen Farben, selbst das Grau bekam etwas Magisches. Nora sagte mit hochroten Wangen: «Es passiert etwas mit dir, wenn du schließlich realisierst, dass du im Fjell ganz allein bist.» Ich konnte ihr nur zustimmen. Ich war mitten dabei, ich konnte aus tiefstem Herzen nachempfinden, was Amundsen wohl gefühlt haben könnte.

Immer wieder warf mich die wilde Natur um, es war, als hätte ich meine Heimat gefunden. Es war so unbeschreiblich, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir geschah. Diese wilde Umgebung nahm mir den Atem, ich konnte nicht mehr klar denken, mein Herz pochte und wummerte, es schien fast zu schreien: «Hier bist du zu Hause! Nirgendwo auf der Welt wirst du glücklicher werden.»

Zurück in Rjukan, nahm ich immer wieder die Passstraße, um das Bergpanorama zu genießen. Ich kam von diesem Anblick einfach nicht los. Du spinnst, dachte ich. Du hast einen Amundsen-Koller, der Geist des norwegischen Abenteurers hat von dir Besitz ergriffen, du hast irgendeinen Rausch. Einen Hochebenenrausch. Morgen ist es vorbei.

Es war aber am nächsten Tag nicht vorbei. Ja, das ist es, dachte ich. Zwei, drei Tage wartete ich noch – unbedingt wollte ich in dieser Landschaft noch weiter mit meinen Hunden trainieren und dem nachgehen, was so Seltsames in mir passiert war –, dann rief ich Jürgen an.

«Kannst du nicht mal mit Steven vorbeischauen?», sagte ich. «Es ist so schön hier. Die Flugtickets nach Oslo sind auch nicht so teuer.»

«Wieso habe ich geahnt, dass dieser Anruf von dir kommen würde?»

«Bitte, nimm dir ein paar Tage Urlaub. Du musst das hier sehen.»

Zwei Tage später waren Jürgen und Steven in Rjukan.

Teil I

Mit Gebimmel auf den Spuren des legendären Goldgräber-Trails

Es war nicht das erste Mal, dass ich eine solche Memory-Abenteuer-Tour unternahm. Auch Jack London hatte es mir angetan, zwei Jahre vor meiner Amundsen-Tour – es trieb mich irgendetwas, diesen Männern nachzuspüren, ich war auf der Suche. Doch das, wonach ich suchte, hatte ich erst gefunden, als ich den Kompass berührte, den auch Amundsen berührt hatte. Jack London hatte nur meine Sehnsucht intensiviert, einen Ort zu finden, der mich ruhiger werden ließ.

Zur Welt kam dieser Rebell und Lebemann mit den großen körperlichen Kräften 1876 in San Francisco. Innerlich war er zerrissen, nie nahm er ein Blatt vor den Mund, ständig war er darauf aus, seinen Phantasien Nahrung zu geben. So wollte er sich unbedingt ein Bild von der großen Goldgräberstimmung in Alaska machen – und natürlich auch reich werden. Mit einem Dampfboot gelangte er im Herbst 1897 nach Skagway, um sich von der Hafenstadt aus auf den Chilkoot Trail zu begeben. Viele waren hier wie London aufgebrochen in der Hoffnung, reich zu werden – und nur bei sehr wenigen ging der Wunsch in Erfüllung. So sollen zwischen 1897 und 1899 über hunderttausend Menschen den Chilkoot Pass überquert haben, um ihr Glück zu versuchen. London beschreibt den damaligen Goldrausch in seinem Buch Alaska-Kid – ich war davon so hingerissen gewesen, so aufgewühlt, dass ich unbedingt die Reise des Kaliforniers nachmachen wollte. War es wirklich nur das Gold gewesen, dass die Menschen ein solches Wagnis eingehen ließ? Oder war ihre Situation nicht so verzweifelt gewesen, dass ihnen keine andere Wahl blieb?

Im Spätherbst 2006 flog ich nach Seattle, zusammen mit zwei Hunden, Sky und Floh, wobei Floh die Mutter von Sky war. Sie war eine bullige Dame mit braunschwarzem Fell, die einem Rottweiler ähnlich sah, dabei war sie ein Mischling, in dem sich ein Appenzeller Sennenhund sowie ein Berner Sennenhund verbargen. Skys Vater wiederum war ein Labrador, weshalb sie zierlicher und sportlicher als ihre Mutter war. Gern zickte sie diese an, ein typisches Mutter-Tochter-Verhalten. Alles wie im wirklichen Leben.

Wie einst Jack London wollte ich den legendären Goldgräber-Trail zu Fuß bewältigen. In der Nähe von Seattle bestiegen wir drei ein Schiff, um nach Skagway zu gelangen – ich schlief sogar an Deck, um dem Autor so nah wie möglich zu sein. Von Skagway aus ging es dann los, den historischen Trail entlang, Rucksack auf dem Rücken, darauf geschnürt ein kleines Zelt zum Übernachten.

Der Trail war wie ein großes Museum, überall lagen noch Sachen herum, verrostete Apparaturen, Gegenstände, die man damals zum Schürfen gebraucht hatte, außerdem Kochtöpfe und Schuhe. Es sah aus, als würden sie dort schon seit über hundert Jahren liegen. Alles sah so verloren und einsam aus, was vielleicht auch daran lag, dass um diese Jahreszeit nicht viele Menschen das Bedürfnis hatten, dem Trail zu folgen. Bald konnte schon der erste Schnee fallen, man roch ihn förmlich in der Luft – bei einem solch ungemütlichen Wetter suchte man sich angenehmere Wegstrecken aus.

Bei einer Rast lernte ich aber doch ein amerikanisches Ehepaar aus Colorado kennen, und es war ein äußerst bemerkenswertes Paar. Zunächst machte ich Bekanntschaft mit Emily, sie meinte zu mir, nachdem sie sich vorgestellt hatte: «Wissen Sie, ich muss immer vorlaufen, mein Mann Jeff ist so langsam. Damit ich ihn aber nicht verliere, habe ich ihm ein Glöckchen an den Rucksack gebunden.» Erst hielt ich das für einen Scherz, aber sie erklärte weiter: «Das hat auch den Vorteil, dass die Bären zuerst auf ihn aufmerksam werden.» Erstaunt schaute ich sie an: Wollte sie etwa, dass ihr Mann entsorgt wurde? Ich hoffte, dass sie es anders gemeint hatte. Aber wie? Schließlich tauchte Jeff auf, Anfang sechzig, ziemlich klein, rundlich, mit Schlapphut und großer Hornbrille. Ich fand ihn sehr nett, ein Mensch, den man gut um sich haben konnte, äußerst gemütlich und überhaupt nicht angriffslustig. Emily, ungefähr im gleichen Alter wie ihr Ehemann, schien da etwas schwieriger. Der blondierte kinnlange Pagenkopf saß über ihrem ungewöhnlich weißen Gesicht wie eine Sturmhaube, da war gleich klar, dass es sinnlos war, ihr zu widersprechen. Ihre zähe, hagere Gestalt unterstrich diesen Eindruck. Immer hatte ich das Gefühl, mir bei ihrem Anblick meine Locken aus dem Gesicht streichen zu müssen.

Wir blieben eine Weile zusammen, denn auf dem Chilkoot Trail durfte man nur den vorgegebenen Routen folgen, sodass die Ranger einen immer genau finden konnten. Die Braunbären waren tatsächlich eine Gefahr, gerade im Herbst sammelten sie sich in dieser Gegend – durch die vielen Flüsse machten sie Jagd auf Lachse, schlugen sich den Bauch voll, um für den Winter gerüstet zu sein. Auch Blaubeeren, von denen es viele gab, zählten zu ihrer Leibspeise – und als ich die erste Blaubeeren-Losung sah, also den Kot der Bären, meinte ich: «Oh, die ist aber frisch.» Eine Begegnung mit einem Bären stellte ich mir nicht so toll vor. Die Losung war groß, deshalb konnte auch dieser Bär nur groß sein. Ich war nur froh, dass ich Floh ebenfalls zur Sicherheit ein Glöckchen verpasst hatte, wenn auch ein wesentlich kleineres als das von Jeff. So bimmelten die beiden um die Wette, was anfangs ganz schön nervig war, dann aber gewöhnte ich mich daran. Kaum war dieser Moment eingetreten, verschwand Flohs Glöckchen; es war wohl an irgendeinem Strauch hängen geblieben.

Drei Tage war ich unterwegs. Der Pass markiert die Grenze zwischen Alaska und Kanada, es ist ein sehr gerölliges, steiniges Gebiet. Ich hatte kaum etwas bei mir, ein paar Lebensmittel für mich und Futter für die Hunde. Die Menschen, die sich aufgemacht hatten, nach Gold zu suchen, hatten sicherlich viel mehr Gepäck dabei, als sie über die Felsen kletterten – es muss für alle sehr anstrengend gewesen sein. Vielleicht erklärte das die vielen Sachen, die ich unterwegs sah und die immer mehr wurden, je höher ich kam. Die Dinge, die sie mitgeschleppt hatten, waren ihnen viel zu schwer geworden – und sie hatten sich nach und nach ihrer entledigt. Hier auf diesem Plateau, auf dem Grenzgebiet, gab es auch keine Bäume und damit kein Holz, mit dem sie Feuer hätten machen können, um sich an ihm zu wärmen und Essen zuzubereiten.

Und als ich wieder ein paar Schuhe sah, übermannten mich die Gefühle. Ich musste mich auf einen Stein setzen, Tränen liefen mir übers Gesicht. Wie viel Leid hatten die Menschen hier erlebt, wie viele waren an ihren Hoffnungen verzweifelt und aus Schwäche gestorben. Familien waren zerstört worden, und all das nur für ein bisschen Gold, für ein wenig besseres Leben. Die Empfindungen rissen mich mit. Ich spürte auf einmal sämtliche Strapazen, die diese Menschen auf sich genommen hatten, ihre Erwartungen, die nach und nach in Luft aufgingen. Es musste ziemlich dramatisch gewesen sein, fast schien es mir, als könnte ich die Menschen in ihrer Not hören.

Ich kam an den Lake Bennett, von hier ging es in Booten weiter den Yukon entlang nach Dawson. Der Yukon ist ein reißender Fluss, an seinen Ufern gesäumt von Bäumen, die die Goldsucher zum Teil fällten, um sich Boote oder Flöße zu bauen. Sie glaubten, dadurch schneller an ihr Ziel zu kommen, glaubten, es auf dem letzten Stück leichter zu haben, da sie ihr Gepäck nicht mehr schleppen mussten. Was für ein Irrtum! Auf dem Lake Bennett sah alles noch ganz friedlich aus, aber sie kannten nicht die Untiefen des Yukon und seine Stromschnellen. Ich hatte gelesen, dass viele ihr Leben ließen, weil die Boote der Kraft des Wassers nicht gewachsen waren und auseinanderbrachen.

Auf den Wasserweg verzichtete ich, aber auch mein Fußmarsch hörte am Lake Bennett auf. Stattdessen bestieg ich mit Sky und Floh eine Dampflok, die uns zurück nach Skagway brachte. Gut zwei Stunden dauerte die Fahrt nur. Demütig und voller Hochachtung für die Menschen, die alles für ein scheinbar besseres Leben gewagt und viel verloren hatten, schaute ich aus dem Zugfenster, zurück auf den Trail. Ich dachte daran, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen sollte. Aber auch und das vor allem: Wenn man etwas erreichen wollte, musste man es auch wagen, egal, was der Rest der Welt dazu sagte.

Berichtete ich Journalisten, insbesondere deutschen Journalisten, von der London-Expedition, erzählte ich von meiner Amundsen-Begeisterung und dem eisernen Willen des großen Abenteurers, bekam ich oft genug zu hören: «Gott, was sind Sie streng! Ihr armer Mann, das arme Kind!» Lange hingen diese Worte in mir nach. Warum trafen sie mich, was hatte das zu bedeuten? Amundsen und London waren auch oft genug angefeindet worden – und davon konnte bei mir noch nicht einmal die Rede sein –, dennoch schienen sie sich nicht darum geschert zu haben. Verletzende Worte waren an ihnen abgeperlt, hatten sie nur noch ermutigt weiterzumachen. Anscheinend war ich empfindsamer als sie, vielleicht hatte ich aber auch nur noch nicht gefunden, was ich brauchte. Womöglich hatten die beiden Männer auch nur einen dicken Panzer um sich geschnürt, der ihnen half, sich nicht verloren zu fühlen. Doch London war schon mit vierzig gestorben, Trunksucht war eine der Vermutungen, die über seinen Tod zirkulierten. So einfach war dann doch nicht alles.

War meine Spurensuche vielleicht der Wunsch nach einem Leben woanders? Schon länger trug ich mich mit dem Gedanken, auswandern zu wollen. Eines Tages, so war ich mir sicher, wollte ich nicht mehr auf dem Hof im Bayerischen Wald leben.

Meine Eltern hatten in Köln gelebt, als ich geboren wurde, irgendwann zogen sie nach Bielefeld, wo ich mit fünfzehn eine Lehre als Näherin begann. Fünfzig Jackenärmel musste ich in einer Fabrik pro Stunde einnähen, ohne eine schiefe Naht. Dann heiratete ich, bekam zwei Kinder, Maurice und Raffaella. Inzwischen lebte ich in Bielefeld. Nach einer Gallenoperation war ich so ausgepowert, dass ich mit Maurice und Raffaella im Sommer 1986 zu einer Mutter-Kind-Kur vom Arbeiter-Samariter-Bund nach Bad Dürrheim fuhr, meine Tochter war damals zwei Jahre alt, mein Sohn vier. Den Gedanken an eine solche Einrichtung fand ich schrecklich, aber wir alle brauchten dringend Erholung. Um mich zu motivieren, sagte ich mir vor unserer Abreise in den Schwarzwald: «Bei meiner Rückkehr schaffe ich mir einen Hund an.»

Noch während des Kuraufenthalts bekam ich einen Anruf von meinem damaligen Mann: «Eine Freundin hat einen Husky für dich. Einen Siberian Husky.» Und da ein Husky sehr robust und ausdauernd ist und, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus dem nördlichen Sibirien stammt, wo er als Schlittenhund Begleiter der dortigen Nomaden war, hatte ich mir unbewusst – oder vielleicht sogar bewusst – eine neue Herausforderung gesucht. Ich begann Schlittenhunderennen zu fahren, zu trainieren, mir meine eigenen Hunde anzuschaffen.

Nach dem ersten Husky, dem bald drei weitere folgten, ließ ich mich scheiden. Mit den beiden Kindern und den vier Hunden zog ich an den Bodensee, wo ich Jürgen kennenlernte. Wir heirateten, und 1995 kam Steven zur Welt, mein drittes Kind. Noch in der Schwangerschaft, wenige Wochen vor seiner Geburt, hatte er einen Schlaganfall, der zu bestimmten Einschränkungen für sein weiteres Leben führte. Aber von Anfang an liebte er meine Hunde, was mich bestärkte, weiter mit ihnen zu trainieren.

Der Umzug auf einen Bauernhof, zuerst nach Argenbühl im Allgäu, dann in den Bayerischen Wald in die Nähe von Dingolfing, war eine notwendige Konsequenz. Die ganze Familie unterstützte mich dabei. Jürgen schaute mich manchmal mit seinen stahlblauen Augen etwas skeptisch an, überlegte sich wohl, was seine Frau da trieb und wohin das letztlich alles führen würde, aber auch den Wohnortswechsel nahm er, ohne zu meutern, hin. In jeder Familie gibt es einen Kapitän, in unserer bin ich es, auch wenn die meisten Entscheidungen bei uns zusammen getroffen werden. Aber eben nicht alle. Manchmal sage ich: «Wir machen das jetzt so!» – nicht um jemanden zu bevormunden, sondern weil ich mehr Erfahrungen habe und den Kompass zu deuten weiß. Wir kommen damit gut zurecht, auch wenn es nach außen hin nicht immer populär ist. Und solange Jürgen seine Arbeit hatte, der er sich mit aller Leidenschaft widmen konnte, oft auch am Wochenende, passte alles auch für ihn.

Was irgendwann nicht mehr so passte, war das kleine Dingolfing und seine Umgebung. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich hier nicht mehr weiterkam, auch nicht mit meinen Hunden. Unter den Europäern, unter den Frauen allemal, zählte ich inzwischen zu den besten Mushern. Aber ich hatte den Ehrgeiz, noch besser zu werden, ich wollte mit den Kanadiern und Amerikanern konkurrieren können, die waren mir weit überlegen, allein schon aufgrund ihrer Trainingsbedingungen. Es wurde mir einfach zu eng im Bayerischen Wald, es fehlte mir ein Platz der Ruhe, ein Ort des inneren und äußeren Friedens, der Konzentration und einer, an dem ich mich eins fühlen konnte mit der Natur. Ich wollte auch nicht mehr ständig den Vorwurf hören, ich sei viel zu streng