Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

Honduras: una de las guerras no declaradas menos contadas del mundo.

Honduras no es Irak, pero en algún momento, Alberto Arce —único corresponsal extranjero en Tegucigalpa de 2012 a 2014— lo vivió así.

Honduras no es Irak, pero cada año mueren asesinadas 85 personas por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera a la de Irak. Honduras vive una de las guerras no declaradas menos contadas del mundo. Una guerra laberíntica de todos contra todos: el narco, que transporta a través del país el 90% de la cocaína colombiana y venezolana que llega a Estados Unidos; los pandilleros convertidos en soldados del narco y en extorsionadores; una policía sin medios que, en vez de detener criminales, prefiere ejecutarlos; un ejército cuyos cuerpos de élite armados y asesorados por Estados Unidos asesinan a adolescentes que viajan en moto a casa de su novia; una clase política corrupta; una prensa que justifica los crímenes de los escuadrones de la muerte; un sistema judicial sin medios, amenazado por pandilleros, policía, ejército, clase política y prensa, que resuelve menos del 10% de los asesinatos. Y, en medio, una población que, a la mínima oportunidad, se va del país.

Honduras no es Irak, pero podría serlo si así decidiera contarse.

SOBRE EL AUTOR

Antes de asentarse (veremos cuánto le dura) en la redacción de Associated Press, en México DF, Alberto Arce (Gijón, 1976) se dedicó a viajar como freelance por Palestina, Irak, Afganistán, Irán o Libia. Ha escrito y hecho documentales, entre ellos,

To Shoot an elephant, sobre el bloqueo de Gaza. Trabajó en Guatemala para Plaza Pública, y fue corresponsal de AP en Honduras de 2012 a 2014, cobertura por la que recibió algunos de los premios más importantes del periodismo estadounidense, como el Robert Spiers Benjamin del Overseas Press Club o la Batten Medal de la American Society of Newspapers. En Libros del K.O. ha publicado

Misrata Calling y

Novato en nota roja (Cronista en Tegucigalpa). Esta última obra ha recibido buenas críticas en periódicos como

El País o

El Norte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

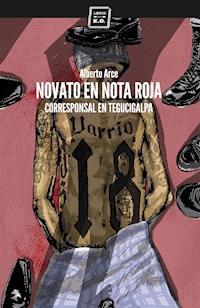

NOVATO EN NOTA ROJA

Corresponsal en Tegucigalpa

Alberto Arce

primera edición: enero 2015

Título original: Novato en nota roja (Corresponsal en Tegucigalpa)

© Alberto Arce del texto

© Germán Andino de las ilustraciones

© Libros del K.O.

Calle Sánchez Barcaiztegui, 20, escalera A, 5º izquierda,

28007, Madrid

isbn: 978-84-16001-33-0

depósito legal: M-35890-2014

código ibic: DNJ

ilustraciones (interiores y portada): Germán Andino

diseño de cubierta: Artur Galocha

corrección: Tamara Torres

Lo que me ha hecho aguantar tanto tiempo en Honduras han sido las ganas constantes de regresar a casa para ver a Sarah y Selma. Quiero dar las gracias a los editores de Associated Press, Marjorie Miller, Trish Wilson, Katherine Corcoran y Alejandro Manrique, que me dieron la oportunidad, los medios, el tiempo y los recursos para cubrir durante casi tres años los acontecimientos de un país que, en teoría, no le importa a nadie.

«Así, cuando ya nos hayamos matado todos, toditos, y entre Guatemala y Nicaragua no quede más que un espantoso y solitario charco de sangre, sirvan estos textos para que los países del futuro no sean como nosotros...».

Juan Martínez

En los últimos 50 años, los centroamericanos han vivido 12 golpes de Estado, una revolución triunfante y dos fracasadas, cuatro guerras declaradas, un genocidio, una invasión estadounidense, 18 huracanes y ocho terremotos. A los 320 000 muertos de las guerras de los ochenta se les suman 180 000 homicidios. La mayor parte, en Honduras, donde han muerto más de 55 000 personas asesinadas en la última década.

PRÓLOGO por Manuel Jabois

En septiembre, calor en Medellín, nos reunimos unos cuantos periodistas alrededor de la gloria agitada de Gabriel García Márquez que se expande desde Colombia. Era el segundo día de congreso y yo estaba en la habitación, a punto de acostarme, cuando decidí bajar para conversar un rato con Antonio Rubio. Rubio, una de las leyendas españolas del oficio, es el jefe del máster de investigación de El Mundo. Cuando llegué me lo encontré con Sindo Lafuente, que dirigió las webs de El Mundo y El País y soitu.es, y un chaval de gafa grande que bebía despacio una cerveza como si fuese un vaquero. Me senté a la mesa y miré al fondo, a otra mesa alejada, más larga, colocada en ninguna parte, en donde conversaban los viejos gigantes del periodismo latinoamericano e íntimos de García Márquez.

El chico salió a fumar y me fui con él. Me dijo que se llamaba Alberto Arce. Yo conocía a Alberto Arce, había leído Misrata Calling. Recordaba la hermosa dedicatoria que Libros del KO, su editorial, hizo cuando Ricardo García Vilanova y él ganaron el Rory Peck, el llamado Pulitzer de los freelance, por un documental hecho allí, en Libia: «A todos los jefes de medios españoles que ignoraron y humillaron con propuestas de trabajar gratis a Alberto Arce y Ricardo García Vilanova: joderos». Empezamos a fumar esparciendo el humo por encima de Medellín, subidos a unas sillas altas como de juez de tenis, y señalé con nostalgia la mesa flotante en la que hablaban las primeras espadas del congreso.

—Lo que sería estar ahí escuchando.

Arce me miró con desprecio.

—¿Allí para qué? ¿Qué te van a decir?

Balbuceé un poco, aclarando que eran hombres reputados y que habían convivido con el Nobel, y que aquello siempre daba cierta lujuria a la conversación.

—Con los que tienes que andar están ahora en la barra del hotel. Las putas que hacen la calle, no estos retirados. Yo te los presento.

Había planeado mi semana en Medellín como un monje sin tortura de conciencia, alejado de alcohol y amarrado a unos libros y un ordenador. Refunfuñé algo y volvimos a la mesa. Pero allí la mirada felina de Arce, que había visto en mí una presa, ya no me dejó en paz. Apuramos una cerveza más y vimos llegar, como entre vapores de alcantarillado, a un chaval fuerte con los pechos tatuados y pescata, ese pelo de la nuca que se riza cuando en España estás en la Gurtel y en El Salvador en una pandilla.

Arce no me lo presentó (creo que Arce nunca presenta a nadie) pero dijo: «Nos vamos con éste. Vamos a Medellín, al Guanábano y a donde sea, a beber y a conocer la calle, y el bar». Aquello tenía pinta de naufragio en toda regla; pese a eso, le dije que no. Se marchó dejándome por imposible y al cabo de media hora, cuando ya lo creía en la ciudad, volvió.

—¿Eres periodista o qué eres exactamente, un tipo que cuando viaja se mete en cama?

Nos fuimos con Diego Fonseca, nos fuimos con Teresita Goyeneche, con Óscar Martínez, de la Sala Negra de El Faro de San Salvador, el chico de los tatuajes.

Conocí a Alberto esa noche y las siguientes, y hablé con él lo suficiente como para saber que si le hubiese levantado la bota encontraría restos de los mismos cadáveres de los que Bernhard decía que estaba hecho el periodismo, porque uno crecía tropezando con ellos. Allí estaba aquel corresponsal de lujo de Associated Press en América publicando en los periódicos más distinguidos del mundo, sus páginas nobles, los resultados de investigaciones truculentas que iban desplazando, cada una, las miserias del ser humano a un estadio superior.

Hablaba de España con algo que parecía resentimiento, el olvido habitual del país a quien triunfa fuera porque no le dejaron dentro, y que luego interpreté como una ira muy calibrada, el combustible que cada uno quema dentro para ser mejor cada día y demostrarlo, antes que nada, a sí mismo. «En las universidades y en los congresos de periodismo me llaman a mí, que escribo en pijama, Alberto. A ver si es que te manchas demasiado», le dije.

Todos los soliloquios que armó aquellas noches, incluida una que se nos fue a la mañana siguiente en una habitación del hotel sembrada de cuerpos durmientes, están incluidos en este libro como práctica, no como teoría. Arcce lleva varios años paseándose por el horror y disfrazándose del horror mismo, mimetizándose con la chusma que denuncia para que le reconozca como propio y abrirle sus cajones. Ese trabajo de escritura hermética ha repercutido en su vida desordenada, nómada, insana, y tengo la sensación que de algunos reportajes no ha terminado de salir: se ha quedado a vivir dentro de ellos como una de sus fuentes, sin reconocerse a sí mismo y sin saber si algún día tendrá que escribir por dentro todo lo que ha escrito por fuera para poder salvarse.

Nada más aterrizar en San Salvador me envió la imagen de una fosa común en la que retoñaba un cráneo limpio, hermoso y brillante sobre el que se podría haber escrito este libro. Esa cabeza no pertenecía al pasado que se reunía en la mesa de los antiguos gigantes de la crónica que yo había visto en la cena de Medellín, deseando ir a reunirme con ellos bajo un deslumbramiento adolescente. Eran los huesos sobre los que se estaban levantando, llenos de polvo, los testigos ensangrentados que andan contando como broken wings, alas rotas, la historia central de América, que siempre es una historia de traición y muerte.

NOVATO EN NOTA ROJA

Cuando el teléfono suena y toca a muerto

DENTRO DEL VOLCÁN

Uno solo comienza a darse cuenta de que la buganvilla cubre las esquinas adoquinadas, los muros de adobe y la teja roja de las casas de colores, cuando logra sacar la cabeza del volcán.

En Teguz, en el hoyo, en Tegucicráter —como la llamamos algunos cuando no nos oyen los hondureños—, la realidad inmediata es acercarte al grupito de personas que rodea al muerto en la esquina de tu casa, en el Parque de la Leona, a las seis de la tarde, la hora a la que sales cargando el triciclo de tu hija. Hueles la sangre, miras fijamente el tiro en la cabeza, aprendes a contener la arcada y comienzas a soltarte, a preguntar sin libreta, solo por curiosidad, como ciudadano. Nadie puede vivir dos años en un lugar sin sentirse parte de él.

Para sacar la cabeza del volcán hay que atravesar el muro de la basura y los perros que la revuelven, el laberinto de los cables eléctricos y las tomas clandestinas que lo invaden todo, el humo de los carros, el ruido omnipresente y la noche que cae sobre una ciudad sin farolas ni semáforos. A medida que sacas la cabeza te vas fijando en los cambios de clima y en la lluvia. Para entonces ya has aprendido a pegar acelerones para no quedarte atrapado en las cuestas que llevan al barrio, y a sacar la mano por la ventanilla para pedirle pasada al taxi de atrás, y a recorrer de noche, con la ansiedad de un yonki, la ruta de las pocas gasolineras que venden Marlboro rojo.

Para sacar la cabeza del volcán hay que aprender a convivir con el miedo, la rabia, el aburrimiento, la impotencia y la frustración. El aburrimiento de las entrevistas a políticos y comisarios, la frustración de que en un país donde asesinan a una mujer cada 20 horas, la media docena se asistentes a una marcha feminista no sean capaces de ponerse de acuerdo con la inscripción de la pancarta. La rabia de ver a ese niño que dejó la escuela para lijar carritos de helado ocho horas al día. La impotencia de darle vueltas al caso de esa niña a quien su padre pegó un tiro en la pierna y no ha ido al médico porque denunciarían a su papá, un policía que limpiaba su pistola mientras esperaba un plato de comida en la sala de su casa después de un turno de 72 horas sin dormir.

Para sacar la cabeza del volcán, he aprendido a protegerme de tanta fealdad. No necesito unas gafas de Google, me basta con mi máquina del tiempo. En los tiempos muertos de los atascos he aprendido a imaginar una ciudad en blanco y negro. He soñado docenas de veces con la Teguz de los años 40, 50, 60, con sus casas de estilo colonial, sus corrillos a la salida de la iglesia, sus billares o la barbería diplomática en la que afeitaban a navaja a Kapuscinski mientras hacía cola para enviar telegramas, y en la que desde entonces siguen sentados ese tipo de ancianos que aún se llevan la mano al sombrero para saludar a todo aquel con el que se cruzan.

Muchos extranjeros no superan el primer corte ni con el plus de peligrosidad que cobran, y tiran la toalla ante una ciudad derrotada en la que hasta las serpentinas de la party son alambradas oxidadas. Nicaragua está demasiado cerca como para soportar Honduras, que está demasiado lejos de nuestra capacidad de compromiso. Pero los que lo pasamos, los que creemos pasarlo, lo peleamos juntos en nuestro Melrose Place centroamericano. En la Giraldilla, protegidos, rodeados de eucalipto, guayaba, ardillas, sábilas y alegrías, que tapan el muro que nos separa de la calle, y con el apoyo de Lucas, que tiene 11 hijos, no sabe leer ni escribir y nos cuida por las noches con un machete en la mano.

Lucas se calienta una lata de frijoles y una tortilla quemando maderos en el jardín y cobra menos al mes de lo que nos gastamos en una fiesta de sábado aquellos a quienes cuida. Los que nos pasamos la fiesta hablando de justicia social pero no le abrimos la puerta una noche de frío por si viene a mendigarnos una limosna porque necesita un medicamento o le han robado la cartera. Tampoco podemos abrírsela al millón de personas que viven ahí fuera, a tiro de piedra de las pocas casitas del barrio alto que quedan. Muchos, si tuvieran la oportunidad, nos matarían por lo que llevemos en los bolsillos en un momento cualquiera elegido al azar. No lo hacen porque no nos exponemos. Porque no nos dejamos alcanzar. Porque no pisamos las calles de sus mercados y creemos que así no nos van a alcanzar. Aunque la noche que escribo esto, el muerto, don Esteban, un taxista con Parkinson, quedó tirado con un disparo entre los ojos en la misma esquina en la que espero cada día a que el chófer venga a buscarme.

Para un reportero al que le gusta el barro y la lava, esto es una rave. Su éxtasis, un trozo de carne y un reguero de sangre. Del mismo modo que las madres modernas se comen la placenta en pastillas para hacerse fuertes, nosotros nos acercamos a los muertos y hacemos callo. A mi vecino, Germán, el ilustrador de este libro, se le manchó de sangre una página de su cuaderno que se le cayó al suelo mientras dibujaba la escena del crimen. La sangre se incorporó al papel como las tres ráfagas de arma larga que antes de ayer nos jodieron la tertulia de domingo por la noche. Ayer, cuando don Esteban, muerto, miraba el volante de su taxi, solo se nos ocurrió una cosa: «Aquí ya no hay nada que contar».

Tegucigalpa es una ciudad donde nunca respondes a una discusión de calle. Mucho menos a los picops1 de doble cabina sin placas. Donde uno no debe buscar lo que no debe encontrar. Donde sales a buscar una cerveza a la pulpería y sientes el miedo de Gladys, que, a pesar de llevar un año atendiéndote, te la vende a través de una reja, agarrando los dos dólares antes de entregarte la mercancía. Donde te das la vuelta con la compra y ves a un hombre derrotado de 50 años que se sienta sobre las botellas de un camión de Coca-Cola, protegido con un chaleco antibalas barato y con una escopeta cargada, en posición de apuntar. Donde sobre un camión de huevos se repite la escena. Donde los matan para robarles las escopetas, que valen menos que el salario mínimo. Donde los empresarios que se forran con ellos son los coroneles que dirigen el ejército y los generales de la policía. Donde mi hija, de un año y medio, vio un muerto por primera vez y supo que aquí pasaba algo, que le estaba ocultando algo, que ese cadáver que nos cruzamos en la calle era un cadáver y no un señor durmiendo.

Este es un país donde el presidente sale en la cadena nacional y corta la programación de todos los demás canales para denunciar que reconocidos empresarios del país importan, sin pagar impuestos, agua mineral francesa para atender sus necesidades fisiológicas. Sin dar nombres ni presentar denuncias, mucho menos cambiar las leyes que él mismo aprobó para permitírselo. Es su manera de extorsionar a los empresarios para que aporten dinero a su campaña electoral.

Honduras es un país donde nunca nadie ha visto un cartero ni un lugar donde comprar sellos, pero UNICEF emite una serie de sellos para sensibilizar sobre los derechos del niño, y un jueves por la tarde recibes una invitación para degustar comida peruana en la Casa Presidencial, y así fomentar el turismo interno.

Aquí estamos los que llegamos a casa diciendo «hoy vi seis muertos» y los que cambian de tema. Los que cambian de tema cobran miles de dólares por resolver un problema al que ni saben ni quieren acercarse. Son los que nunca tuvieron problemas para sacar la cabeza del volcán, los que se dieron cuenta mucho antes que yo de que Tegucigalpa está lleno de árboles con flores rojas y rayos de sol que atraviesan la niebla de los cerros verdes. Porque miran mejor hacia arriba que a ras de suelo.

NOVATO EN NOTA ROJA

El teléfono suena un sábado por la noche y toca a muerto.

En tal lugar acaban de matar a dos, dice el policía al que hemos pedido ayuda para mostrar la violencia de San Pedro Sula, a la que llaman la ciudad más violenta del mundo. Se siente útil echándole una mano a la prensa internacional. Apago la televisión, me calzo y aviso al fotógrafo. Mientras revisa, de manera mecánica, el espacio en sus tarjetas de memoria y sus lentes, llama al taxista y chequea con la recepción la dirección que nos acaban de dar. Transmite sensación de rutina. Ya cubría estas escenas cuando yo aún no era periodista, hace más de una década. Me pide que compruebe si llevo cargadores, agua y snacks para pasar la noche, que puede hacerse larga.

* * *

Al primero le han disparado varias veces a través del cristal delantero. La cabeza reposa, sobre el respaldo del asiento. Dentro del cráneo, abierto por un lado, se ve algo de color rosado. La sangre ha salpicado los cristales, el volante, la camisa.

El otro impacta menos.

Cuando el disparo entra de lado, por una ventanilla abierta, nada distrae la trayectoria de la bala. Con una es suficiente, apenas un pequeño punto rojo en la sien. No ensucia tanto pero empuja y contorsiona el cuerpo, que quiere caer hacia un lado y no puede. Solo el cinturón de seguridad fija el cadáver en posición vertical.

Los muertos son los pilotos de dos busitos, y hoy, sudando como solo se puede sudar en plena Semana Santa caribeña, es mi primera noche de trabajo callejero en Honduras.

Lo llaman nota roja, por la sangre. Pero los destellos que rompen en la oscuridad son azules. Las luces de la patrulla, rítmicas, hipnóticas, de escenografía de serie gringa, inundan la escena y la preparan, como si fuera un show, para disfrute de los espectadores que observan la liturgia a poca distancia.

La policía acaba de llegar, cuatro agentes bajan de la paila1 de un picop con parsimonia, cansados antes de empezar. Hacen un gesto con el fusil, sin necesidad de otra orden, y el espacio de alrededor de los dos busitos se ensancha. Los agentes colocan sin demasiada formalidad una cinta amarilla que puede traspasar casi todo el que quiera. Para acercarse a mirar basta pedir permiso dando suaves codazos al muro sólido de vecinos que rodea la escena. Una libreta o una cámara en la mano son el salvoconducto que permite escudriñar los cuerpos sin el más mínimo pudor. El fotógrafo sabe que su trabajo corre prisa, así que se limita a levantar la cinta, acercarse y dispararles de nuevo.

Ya no salimos de la zona acordonada; me siento en un bordillo a fumar. En poco menos de una hora, la escena degenera en una feria que gira alrededor de la muerte. Los vendedores hacen sonar las campanitas de sus carros y la gente los rodea para comprar caramelos, agua, jugos y baleadas2. El público come, charla, se distrae. Poco a poco, el evento cobra vida propia. Muchos dejan de mirar. Casi nadie se va. Alguien, por fin, despliega unas sábanas sobre los cuerpos y los periodistas locales apagan las cámaras por un rato, como si la función hubiera terminado. Los de la tele están de paso entre muerto y muerto, cumpliendo la peonada. Ya tienen los planos de los cuerpos sin vida, de los espectadores curiosos, de un policía gordo que acordona el lugar. Con eso es suficiente.

Esa noche viscosa en San Pedro Sula fueron asesinadas 18 personas. San Pedro Sula es una ciudad de 15 muertos al día, 5400 muertos al año. En San Pedro Sula hay más muertes violentas que en Bagdad o en Kabul.

Escribir nota roja es faenar recolectando materia prima en los cadáveres, sumergirse en correctivos bañarretinas. Son planes de sábado por la noche con cadáver, libreta y bolígrafo. El reto para el fotógrafo es mostrar la muerte sin joderle el desayuno al lector del diario; el reto para mí, conseguir que le importe a alguien por qué murieron esos hombres. No. Eso es una frase hecha. Entregar a mis editores una historia que se pueda usar y justifique el gasto. Buscar al bocón que hable. Que me cuente qué pasó aunque se ponga en peligro al hacerlo. Y además, con detalles: nombre, apellidos, edad y profesión. Para dejarle el mapa hecho a quien se lo quiera cargar por hablar. Por eso de cumplir los estándares profesionales.

Miro a mi alrededor. Los periodistas locales no hacen preguntas. Mera enumeración de cuerpos e impactos. Se evitan problemas. Evitan problemas a los demás. El guion dicta que solo queda esperar al último plano necesario. Soy el típico redactor al que le gusta quedarse siempre pegado al fotógrafo. Si a él le toca esperar, a mí también. Pasa mucho tiempo. Ahí, frente a la muerte, hablamos de las vacaciones, de alquileres, de sexo, de una película, de nuestros hijos, de España, de Perú, del calor, de la playa, de las ofertas de billetes de avión a la isla de Roatán, a media hora de aquí. Pasan 30 minutos. Pasa una hora. Pasa hora y media hasta que llega el forense para levantar los cadáveres.

Es el único momento en que los focos se encenderán de nuevo, en que las cabezas se estirarán para ver algo: el desagradable momento en que el personal de la morgue tiene que sacar los cuerpos del busito y meterlos en bolsas de plástico. Esos minutos son para el fotógrafo de sucesos como la luz del atardecer para el cazador de postales. Estamos enfermos. Todos. Los que creemos que nuestra presencia allí está justificada porque estamos trabajando y los que llevan a sus hijos a verlo como podrían estar en casa viendo una película de serie B. En el traslado se les caen los cuerpos, tienen que pegar un tirón para moverlos de los asientos, tratan de que no reboten sobre el suelo. Nunca entenderé por qué casi siempre los cadáveres pierden uno o los dos zapatos al morir. Una nueva perspectiva para asegurar la foto. Brazos que cuelgan como pesos muertos, una cabeza que se ladea, despidiéndose, un charco de sangre que viaja desde el asiento hasta el asfalto y avanza lentamente. La noticia durará lo que la sangre en secarse. Los detalles se dirimen con rapidez. Qué, cuándo, cómo y quién se convierten en un fin en sí mismo. Cuatro preguntas básicas del periodismo que se comen a la quinta. La repetición consigue que nadie pregunte por el porqué. Hablar, sí, pero de nada importante.

* * *

Nada más llegar, los he visto. En una esquina, lejos del circo que se ha montado. No son espectadores. Una docena de hombres y un par de mujeres. Se abrazan. Lloran. Hablan por teléfono sin parar. Ningún policía ni periodista local se acerca. Aunque lo hiciesen, no quieren decirles nada. Son víctimas. Son los que saben qué sucedió. Las personas que pueden responder al porqué que nadie pide.

No sé de dónde saco fuerzas para superar mi vergüenza, pero me acerco. Apenas una frase de pésame y la mínima presentación sirven para identificarme como extranjero. Los compañeros de los conductores asesinados, enfadados y asustados, piden alejarse del lugar y no ser identificados como condición previa para descargar algún testimonio que reduzca su rabia. Si aceptan hablar conmigo es solo porque soy extranjero. Creen que lo que yo escriba no se leerá en su ciudad. Con Internet, eso es mucho creer.

Nadie da su nombre. Tienen rostro, pantalones, narrativa y miedo, pero les faltan nombres y apellidos, por tanto, lo que me cuentan no se convertirá en periodismo. Aun así, para mí no son fuentes anónimas, calificativo con el que alguien, sentado fríamente en un despacho a miles de kilómetros, descartaría que el mundo pueda conocer su dolor y su verdad. No le sirven a la profesión, me sirven a mí.

Hablan conmigo para que no se les olvide. Pero ni denuncian, ni acusan, ni proporcionan detalles que permitan dar con los asesinos, a los que conocen perfectamente. No son héroes, no quieren dar la cara más allá del contacto privado, de lo que dura un cigarro. No quieren que nadie los señale por irse de la lengua y se las corten.

Empiezan por el recuento de los hechos.

Al terminar la última ruta del día, dos conductores aparcaron sus buses en paralelo y se pusieron a charlar mientras los pasajeros empezaban a bajar de los vehículos. Varios hombres irrumpieron en esa escena a cara descubierta. Pidieron a los pasajeros que se apresurasen, pistola en mano, y se quitasen de en medio. Cuando la gente corría sin mirar atrás, ejecutaron a los dos conductores.

Y siguen por el motivo.

Cada conductor paga una extorsión fija de diez dólares por vehículo y semana a una pandilla. Hay gente en las calles, incluso niños, apostada en diversos lugares de la ciudad con una libreta controlando las matrículas de los vehículos y sus rutas, los precios y el número medio de pasajeros. A veces, en función del trabajo que le calculan a cada uno, realizan una estimación de los ingresos y aumenta la cantidad a pagar. Los cobradores siempre son los mismos, a plena luz del día y a cara descubierta.

Uno de los conductores, señalado por los extorsionadores, introduce el dinero en un sobre, enciende un celular a la hora convenida, espera la llamada, recibe una cita precisa y acude al lugar; alguien que se acerca caminando, en moto o en un picop de lujo, le da la mano, le pregunta qué tal va todo y recauda la cuota.

Pero esa misma mañana, después del ritual del pago, apareció alguien que venía a cobrar por segunda vez. Al explicarle que ya habían pagado, entendieron que el primer cobrador no venía de parte de la pandilla habitual. Pidieron hablar con el jefe de los extorsionistas para explicarle que alguien le estaba robando y sabían quién era.

No quiso escucharlos. Un extorsionador que escucha y razona no daría miedo. Les dijo que ellos eran quienes lo engañaban a él y que alguien moriría.

Los conductores comenzaron a llamarse por teléfono y a reunirse en su base para tratar de evitarlo. Activaron sus celulares hasta quemarlos. Parad, dejad los vehículos. Nos han dicho que alguien va a morir. Son ellos, va en serio. El mensaje era urgente. Dos de los conductores, acostumbrados a este tipo de problemas, no hicieron caso y continuaron trabajando. Perder un día de jornal es más de lo que pueden permitirse. Son los que terminaron la jornada y se pusieron a charlar. Ahora están muertos.

Sus compañeros se consuelan. Podría haber sido peor. Si no los hubieran encontrado a ellos, a los dos muertos, quizá hubieran ido a la parada de los busitos, al punto de reunión en el que esperaban más de 20 hombres.

Todos son empleados y pagan al empresario una cuota diaria por el uso del autobús. Tengan o no tengan pasajeros. Luego viene la cuota para la pandilla. La que extorsiona y mata. El dinero para los criminales sale de sus bolsillos, no de los de la empresa que les alquila el vehículo. No quieren hablar con la policía. No quieren hablar con el propietario de los vehículos. Es su problema y nadie puede resolverlo. Para qué regalar quejas y preguntas sin respuesta.

El único interés del empresario, que, sí, se personó en el lugar inmediatamente, fue pedirles a los conductores que sacasen los cuerpos de los busitos para recuperar la recaudación del día y evitar que la policía requisase los vehículos como prueba del crimen. Se negaron a ayudarlo, dicen.

A medida que el empresario se acerca al grupo, el hilillo de voz de los conductores se hace más suave, hasta que termina por desaparecer. Como en una obra de teatro con sus sucesivos actos, un grupo de personajes se despide para que aparezca otro.

Al dueño de los busitos le gusta gritar. Con los brazos cruzados, habla lo suficientemente alto como para que todos lo escuchemos. Si sus conductores hablan de la pandilla, él lo hace de las autoridades. Nadie va a investigar, porque a quien tiene que hacerlo se le acabaría la mina de oro. Esa es su frase. Dice que algunos agentes comparten el negocio con los extorsionadores, incluso hay agentes que directamente abandonan el cuerpo para crear su propia banda. Es cierto que los policías presentes en la escena ni se acercan para preguntar si hay testigos o comenzar una investigación sobre los asesinatos. Al agente que está más cerca no se le mueve un músculo de la cara.

Los hechos se precipitan. Llegan las familias y yo observo la escena desde lejos. Me siento como la vieja que espía detrás de la puerta cuando subes por las escaleras. Sigo mirando, pero a diferencia de los periodistas locales, que han encendido focos y flashes, dejo que todo el que quiera se ponga delante de mí para ver la escena solo a medias.

Una mujer sale corriendo de un taxi. Como en una secuencia perfectamente ensayada, todo el mundo sabe qué va a pasar y actúa al ralentí para que pase. Es la viuda de uno de los conductores. Grita un nombre, la gente que se agolpa alrededor de la cinta amarilla deja espacio para que pase. Los policías saben que va a ir directa al cuerpo de su marido, envuelto en la bolsa, y que va a abrirla. No debería hacerlo. Pero dejan que lo haga y pueda besarlo y tocarle la cara una última vez antes de alejarla con delicadeza, ahora con la cara manchada de sangre. Una vez que los agentes la tienen agarrada, sus dos hermanas, primas o vecinas ya están preparadas para tomar el relevo. La mujer se caerá al suelo gritando y ellas la agarrarán, acariciarán y abanicarán ante las cámaras y el público presente. La escena es habitual, me dicen. No por eso dejo de creérmela.

Un niño está detrás de ellas. Nadie le hace caso. No llora. Es el hijo. En cuestión de segundos ha crecido. Yo sí lloro. Me hago a un lado. Camino unos metros. Doy la espalda. Me pierdo, de alguna manera, el pico de tensión dramática. Fumo. Bebo jugo. Espero a que se vayan. Tardan mucho en irse.

Al separarme de la escena me he convertido en presa fácil.