Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

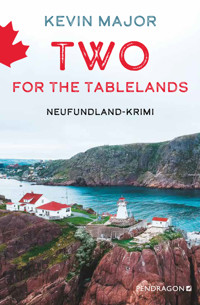

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall in Neufundland

- Sprache: Deutsch

Ermittler wider Willen – Synards erster Fall in Neufundland Sebastian Synard hat drei große Leidenschaften: Whiskey, Bücher und seine Heimat Neufundland. Mit seinem kleinen Tourismusunternehmen "On the Rock(s)" macht er die Hobbys zum Beruf. Die exklusiven Touren über die Insel kommen gut an und er plant bereits für die nächste Saison. Doch das kann ihn nicht darauf vorbereiten, was dann passiert: Gleich zu Beginn der ersten Wanderung stürzt ein Teilnehmer von den Klippen in den Tod. Sebastian wird von Inspektor Olson um Hilfe gebeten. Doch seine Ermittlungen bleiben nicht unbemerkt und schon bald muss er sich selbst vor einem Mordversuch retten. Und seine Verfolger lassen nicht locker … Dieses Ensemble aus skurrilen Figuren und einem Hund bietet allerbeste Unterhaltung! Der erste Fall für Sebastian Synard

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kevin Major

ONEFOR THE ROCK

DER ERSTE FALL FÜR SEBASTIAN SYNARD

Übersetzt von Norbert Jakober

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Prost, Donald!

Es ist nicht lustig, wenn beim Aufprall auf einen Felsen die Schädelbasis fünf Zentimeter eingedrückt wird. Die riesige Delle ist von Haaren und schwarzem Blut verklebt.

„Bei einem Sturz aus dieser Höhe prallt man mit einer Wucht auf, die dem Fünfzigfachen des eigenen Körpergewichts entspricht“, erklärt mir der Pathologe. „Das Hirn wird im Schädel hin und her geschleudert, Blutgefäße platzen, es kommt zu einer massiven Hirnblutung und Schwellung. Ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.“

Ansonsten zeigt der Leichnam kaum Spuren des tödlichen Absturzes. Es ist nichts gebrochen oder verrenkt, man sieht keine Gesichtsverletzungen, keine deformierten Hände. Auf einem Tisch liegen seine Wandersachen, Jacke und Hose, so sauber wie frisch aus dem Geschäft. Die Schuhe haben kaum einen Kratzer.

„Da wird sich irgendein Second-Hand-Laden freuen“, flachst ein Mitarbeiter.

„Gehen die Sachen nicht an die Angehörigen?“

„Das müssen die entscheiden, aber die meisten wollen das nicht. Wer könnte schon die Klamotten eines Verstorbenen tragen? Andere persönliche Gegenstände nehmen sie schon, sobald die Polizei sie freigibt.“

Es sei denn, die Cops finden sie nicht, weil ihnen jemand zuvorgekommen ist.

1

SEBASTIAN. SYNARD.

So ganz leicht geht es nicht von der Zunge. Der Vorname mit einem Hauch Sechzigerjahre, der Nachname … na ja, eine Ex-Freundin meinte, er klinge nach einem altnordischen Wort für Verstopfung. Sie wusste bestimmt mehr über die alten Isländersagas als ich.

Okay, am Nachnamen lässt sich nichts machen, aber ein Vorname wie Sebastian ist wirklich ein Fehlgriff. Wie soll man den stolzen Besitzer nennen? Seb? Nein. Sebby? Nee, danke. Bastian? Klar doch. Wachs du mal mit einem Namen auf, der wie Bastard klingt.

Meine Eltern haben mich – wahrscheinlich zur Erinnerung an ihre Hochzeit – nach dem Typen benannt, dessen Musik gespielt wurde, als sie zum Traualtar schritten. Nicht Bach.

„Do You Believe in Magic?“ The Lovin’ Spoonful. John Sebastian. Punkt nach Sebastian.

Ich will mich nicht länger mit meinen Spitznamen aufhalten. Mit „Sergeant“ hat der Name etwas besser geklungen. Sergeant Sebastian Synard. Kein Scheiß.

Natürlich war ich nie beim Militär oder der Polizei. Aber bei den Air Cadets, einer Organisation, wo junge Leute ein paar nützliche Sachen lernen. Ich war fünfzehn.

Damals hatte ich einen netten Spitznamen – Sarge – wenn auch nur für kurze Zeit. Er klingt fast nach einer Kurzform für Sebastian.

Sie war sechzehn und als Warrant Officer zwei Ränge über mir. Auf der Weihnachtsfeier 1980 lernten wir uns näher kennen. Irgendwann im Laufe des Abends nannte ich sie WO (wie „Woah“) und sie mich Sarge. Ihr Akzent war reizend. Sie stammte aus der Gegend der Bay. Als ich sie nach Hause begleitete und wir einen Umweg über einen verwahrlosten Baseballplatz machten, legten wir eine kleine Rast auf der Spielerbank ein, wo mir in der Uniform einer abging.

Erklär den Fleck mal deiner Mutter.

Von meiner WO habe ich einiges fürs Leben gelernt. Zum Beispiel: Nutze den Augenblick. Das Leben ist sowieso meistens ein Rätsel, was bringt’s also, immer auf Nummer sicher zu gehen? Wenn du auf die Schnauze fällst, ist es halt so. Es mag eine Weile dauern, wieder auf die Beine zu kommen, aber es macht dich zu einem besseren Kerl, Sarge.

So viel zu mir und meiner Vergangenheit. Ich denke, das reicht erst mal, oder?

„Dad!“ Mein zwölfjähriger Sohn Nicholas ist da. Er hat seinen eigenen Schlüssel. „Dad!“, ruft er die Treppe hinauf.

Ich klappe den Laptop zu und stelle ihn weg. Scheiße. Ist schon wieder Freitag?

„Hey, Kumpel.“ Ich gehe zu ihm runter und nehme ihn in die Arme. Er ist ein adretter Kerl. Blitzgescheit und richtig witzig, wenn er will.

Ich halte demonstrativ die Jacke in die Höhe, die er auf seinen Rucksack geworfen hat. Er legt sein iPad mini auf den Beistelltisch, nimmt die Jacke und hängt sie an einen Haken. Warum er das nicht gleich macht, wenn er die Turnschuhe auszieht, muss man nicht verstehen. Ich frage auch nicht mehr.

„Wie läuft’s in der Schule?“ Er ist im ersten Jahr an der Brother Rice, einer Junior Highschool in der Nähe.

„Wie immer.“

„Stehen irgendwelche Prüfungen an?“

Kein Kommentar. Er lümmelt schon auf der Couch, ganz in ein viel zu gewalttätiges Spiel vertieft.

„Wär’s nicht schlauer, dir die Zeit ein bisschen einzuteilen?“ Es gibt gewisse Regeln, auf die ich achte. Eine davon betrifft die Zeit für Videospiele. Zwei Stunden pro Tag, nicht mehr. Beide Geräte werden vor dem Schlafengehen bei mir abgegeben. Zu Hause bei seiner Mutter gibt es keine derartigen Vorschriften.

Er zuckt nur mit den Schultern und zieht die Mundwinkel nach unten.

„Was machen wir dieses Wochenende?“

Achselzucken.

Ich lege die Hand auf den Deckel seines iPads, um es zuzuklappen.

„Daaad!“, protestiert er.

„Nicholaaas!“ Ich nehme ihn in den Schwitzkasten und reibe seinen Kopf mit den Fingerknöcheln.

Er versteht es als Kampfansage und hämmert mir die Faust in die Magengrube. Ziemlich hart. Mir bleibt die Luft weg, ich muss ihn loslassen. „Scheiße.“ Vornübergebeugt brauche ich einen Moment, um zu Atem zu kommen.

„Geschieht dir recht.“

„Scheiße“, stöhne ich noch einmal. „Gehst du pumpen?“ Es ist als Scherz gemeint.

„Kann man so sagen.“

„Was?“

„Ins Fitnessstudio gehe ich nicht, aber ich hab mir mit dem Geburtstagsgeld Hanteln und eine Bank gekauft. Beim Bankdrücken schaffe ich schon über dreißig Kilo. Dreimal hintereinander.“

„Dafür bist du noch viel zu jung. In deinem Alter sollte man keine schweren Gewichte heben. Das ist nicht gut, wenn man noch im Wachstum ist.“

Er lacht.

„Im Ernst. Deine Knochen wachsen noch. Die könnten dadurch geschädigt werden.“

Achselzucken. Eine Geste, die mich extrem nervt.

„Weiß es deine Mutter?“

„Klar.“

„Was heißt klar? Weiß sie denn nicht, was das bedeutet?“

„Was was bedeutet?“

Ich schnappe mir sein iPad und google „Ab welchem Alter kann man mit Bankdrücken anfangen?“ Livestrong.com liefert: Welches Gewicht ist für Dreizehnjährige beim Bankdrücken geeignet?

„Siehst du?“, sagt er triumphierend. „Das heißt, Dreizehnjährige dürfen Bankdrücken.“

Die Antwort auf die Frage erscheint auf dem Bildschirm. „Dann lies mal hier. Schön laut.“ Er schweigt. „Jetzt lies schon.“

„Beruhig dich, Mann.“

„Hör auf mit dem blöden Achselzucken!“

Er grinst. „Der Junge sieht aber nicht aus wie dreizehn.“

„Nein, wie zwölf. Jetzt lies schon.“

„Mit dreizehn sollte man noch nicht mit Bankdrücken anfangen …“

„Lies weiter. Den vierten Satz.“

„Bankdrücken kann das Wachstum schädigen und Knochen, Gelenke und Muskeln verletzen.“

„Würdest du das noch einmal lesen? Laut und deutlich.“

„Nein.“

„Dann tu ich’s.“ Er hört es noch einmal, Wort für Wort.

„Livestrong … Hat das nicht Lance Armstrong gegründet?“

„Was hat das damit zu tun?“

„Hast du nicht gesagt, er wäre ein verdammter Lügner?“

Als er im Bett ist, rufe ich seine Mutter an.

„Samantha.“

„Gibt es ein Problem?“

„Bist du beschäftigt?“ Mit beschäftigt meine ich, mit Frederick beschäftigt. Er ist Cop und lässt es sich anmerken. Mehr will ich gar nicht sagen.

„Nein.“

„Nicht?“

„Sebastian, was ist los?“, fragt sie ungeduldig.

„Hast du Nick erlaubt, mit schweren Gewichten zu trainieren?“

„Es macht ihm Spaß.“

„Darum geht es nicht. Hast du gewusst, dass Jungen erst mit fünfzehn mit Bankdrücken anfangen sollten?“

„Er ist vorsichtig. Ich vertraue ihm.“

„Mit Vertrauen hat das einen Scheißdreck zu tun“, sage ich hitzig.

Sie legt auf. Wir haben eine Vereinbarung. Ich habe ihr versprochen, nicht zu fluchen, wenn wir telefonieren. Ich wähle ihre Nummer. Sie lässt es fünfmal klingeln.

„Ja?“

„Es tut mir leid.“

„Gut.“

Ich beginne erneut. „Was ich sagen wollte: Bankdrücken kann dem Jungen schaden. Durch die Belastung können sich Muskeln und Knochen nicht so gut entwickeln. Das sagen Ärzte, die es wissen müssen, nicht ich.“

„Ist das wahr?“

Verdammt wahr. Sage ich nicht laut.

„Ja.“

„Willst du mit ihm reden?“

„Die Geräte sind in deinem Haus.“

„Er nimmt es wahrscheinlich besser auf, wenn du es ihm sagst. Du weißt schon, von Mann zu Mann.“

Höre ich da Sarkasmus heraus? Es klingt jedenfalls so.

„Tu mir einen Gefallen, Samantha. Sag deinem Freund, er soll die Sachen einpacken und irgendwo hinbringen, wo der Junge sie nicht jeden Tag sieht.“

Frederick hat die Statur eines Ochsen. Er sollte es hinkriegen.

„Sebastian.“

„Ja?“

„Bleib cool, ja?“

Idiotin.

Nein, das stimmt jetzt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Nein, sie ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne.

Samantha, die Frau meines Lebens (bis vor drei Jahren), hat einen Doktor in Sekundarstufenpädagogik. Sie ist eine der ersten Frauen in unserer Stadt, die die Leitung einer Highschool übernommen hat. Für ihr Engagement hat sie den Prime Minister’s Award for Teaching Excellence bekommen.

An der Universität war sie allseits begehrt; ich war der Glückspilz, der mit ihr die Ringe tauschen durfte. Ich musste mich nicht einmal besonders anstrengen. Wir haben uns sehr geliebt, so seltsam es klingen mag, wenn man bedenkt, wie die Ehe den Bach hinuntergegangen ist. Wir haben jahrelang an derselben Highschool unterrichtet. Haben uns ein hübsches Haus gebaut. Ich wurde Leiter der Abteilung für Sozialkunde, sie sogar stellvertretende Direktorin. Wir übersiedelten für zwei Jahre nach Toronto, damit sie am Ontario Institute for Studies in Education ihren Doktor machen konnte. Es dauerte nicht lange, bis Nicholas zur Welt kam. Wir zogen nach St. John’s, wo man ihr die Schulleitung übertrug. Aber dann begann es zu bröckeln.

Es war ein langsamer, aber scheinbar unaufhaltsamer Niedergang. Als wir so ziemlich am Tiefpunkt angelangt waren, meinte sie einmal, ich könne es nicht ertragen, immer noch im Lehrerzimmer zu sitzen, während sie als Direktorin ihr eigenes Büro hatte. Wir versuchten, unsere Unstimmigkeiten nicht vor Nicholas auszutragen. Aber er hat bestimmt gespürt, was los war. Wie gesagt, er ist ein schlaues Kerlchen.

Dann passierte es. Ich rastete aus, als ein Schüler sich wieder einmal wie das letzte Arschloch benahm. Ich packte ihn am Kragen, zog ihn vom Stuhl hoch und warf ihn aus dem Klassenzimmer. Er krachte gegen einen Spind. Früher konnte man so etwas noch machen und kam damit durch, doch die Zeiten waren lange vorbei. Für Samantha war es furchtbar peinlich, als ich mich vor einem Disziplinarausschuss des Schulamtes verantworten musste.

Das war im April. Zum Ende des Schuljahres schmiss ich den Job. Ich hätte auch eine stressbedingte Auszeit nehmen können. Tat ich aber nicht. Ich ging für immer, zehn Jahre vor dem Pensionsanspruch. Nun werde ich im Ruhestand wohl deutlich kleinere Brötchen backen müssen. Meine Jobaussichten sind nicht überwältigend, schon gar nicht auf eine so gut bezahlte Stelle wie zuvor an der Schule.

Samantha war, gelinde gesagt, nicht begeistert. In jenem Sommer vor zwei Jahren machte ich mir Gedanken über meine Möglichkeiten und Samantha über ihre. Am Himmel zogen immer dunklere Wolken auf. Während sie im September das neue Schuljahr in Angriff nahm, saß ich zu Hause, las, trank Scotch und ließ mich hängen.

Dann starb mein Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Nach dem Tod meiner Mutter drei Jahre zuvor war Dad im Haus der Familie in Gander geblieben, was wahrscheinlich ein Fehler gewesen war.

Das Haus wurde verkauft, Investments wurden zu Geld gemacht, Bankkonten aufgelöst und alles durch zwei geteilt. Der alte Herr hatte schon immer ein Händchen für Geld gehabt und ohne unser Wissen die Dienste eines schlauen Finanzberaters in Anspruch genommen. Alles in allem fielen mehrere Hunderttausend für mich ab. Genug, fand Samantha, dass ich auch ohne Job gut allein zurechtkommen würde.

Und so verabschiedete ich mich mit einem gequälten Lächeln aus dem gemeinsamen Heim und kaufte ein nettes kleines Haus in der Military Road, wo ich allein lebe, wenn Nicholas nicht gerade bei mir ist.

Ich arbeite wieder. Saisonal. Das heißt, in der Tourismussaison. Ich lebe von dem Wissen über Neufundland, das ich mir als Lehrer angeeignet habe. Mache Führungen für kleine Gruppen rund um die sehenswerte Hauptstadt der Insel. Ein bisschen Geschichte, Geografie und Kultur, dazu gutes einheimisches Essen und Trinken.

Ich nenne das Projekt On the Rock(s). Trifft es doch recht gut, n’est-ce pas? Exotisch, aber rau und ungeschliffen. Männlich, aber nicht ohne verführerische Note. Man muss wissen, dass die Insel Neufundland ein raues Land ist und nicht umsonst den Beinamen The Rock trägt. Zusammen mit der hintergründigen Anspielung auf Spirituosen – obwohl ich selbst meinen Scotch ohne Eis bevorzuge – hat das Ganze, so hoffe ich, einen gewissen Reiz.

Nächste Woche beginnt die neue Saison. Dreieinhalb intensive Tage. Sechs Personen haben sich angemeldet. Sechs ist mein Limit; so hat es den Charme des Exklusiven, finde ich. Fünfzehnhundert Dollar pro Person, alles inklusive bis auf die Reisekosten. Bevor ich Samantha anrief, war ich mit dem Planen der letzten Details beschäftigt gewesen. Und jetzt mache ich weiter, bis mir die Augen zufallen.

Auf dem Weg zum Schlafzimmer und meinem Laptop spähe ich noch einmal in das Zimmer, das Nicholas bei seinen Besuchen in Beschlag nimmt. Die Nachttischlampe ist noch an. Nicholas schläft tief und fest, eine Zeitschrift auf der nackten Brust. Die bald muskelbepackt sein wird. Oder eben nicht, wenn es nach mir geht.

Vorsichtig nehme ich ihm die Zeitschrift aus der Hand. Was ist das denn? Der Hundefreund. Ich bin froh, dass er überhaupt liest. Egal, was.

Ich lege das Heft auf den Nachttisch und decke ihn zu.

Dann betrachte ich ihn und spüre die väterliche Liebe bis tief ins Innere. Ich küsse ihn auf die Wange, er rührt sich nicht, ich stehe noch einen Augenblick da und sehe ihn an, dann schalte ich das Licht aus und schleiche mich aus dem Zimmer.

2

Ich hatte große Zweifel, ob On the Rock(s) funktionieren würde. Um meine Bedenken aus dem Weg zu schaffen, ging ich mit schweißnassen Händen zum zuständigen Amt für Innovation, Wirtschaft und ländliche Entwicklung. Dort versicherte man mir, ich sei geeignet und schickte mich zur Beratungsstelle für Kleinunternehmer, wo ich auf eine Dame traf, die großartig aussah in ihrer weißen Seidenbluse mit U-Ausschnitt und der weiten schwarzen Jacke. Meine Idee fand sie gut. Ein vielversprechender Anfang.

Seien wir mal ehrlich. Ich hatte null Erfahrung als Unternehmer – aber das Wort klang verdammt gut. Ich war achtundvierzig, also ein bisschen spät dran, um etwas völlig Neues anzufangen. Mein Selbstvertrauen war ziemlich am Boden, nachdem meine berufliche Laufbahn und meine Ehe den Bach hinuntergegangen waren. Zudem war ich sexuell unterernährt. Und die für Kleinunternehmer zuständige Dame wickelte mich gehörig um den Finger, ohne sich von ihrem Ehering bremsen zu lassen.

„Wären Sie interessiert an einem sechswöchigen Kurs?“

„An was hätten Sie denn da gedacht?“

„Da geht es um die Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man sich selbstständig macht.“

„Klar. Leiten Sie den Kurs?“

„Leider nicht. Das macht eine andere Abteilung.“

„Schade.“ Sicher keine plumpe Anmache, aber mein treuherziger Hundeblick dürfte mich verraten haben.

„Soll ich Sie für den Kurs eintragen?“

„Unbedingt.“

Ich stand auf und ging. Warum das Unvermeidliche hinauszögern, wo ich doch wusste, dass ich sie wahrscheinlich nie wiedersehen würde.

Trotzdem hat sie mir sehr geholfen. Mein Selbstvertrauen aufgepäppelt. Nach den sechs Wochen, in denen ich einen Businessplan erarbeitete, das dafür nötige Geld veranschlagte und Inserate aufsetzte, war ich bereit, loszulegen.

Meine erste Saison im letzten Herbst verlief ein bisschen holprig, aber ich konnte mit den Einnahmen immerhin alle Kosten decken. Ich sammelte wertvolle Erfahrung, passte meinen Businessplan hier und dort an (sprich, ich schraubte das Niveau beim Essen ein klein wenig herunter und strich den Geschenkkorb mit dem Fläschchen Scotch). Es war ein ermutigender Anfang und ich freue mich auf meine zweite Saison.

Diesen Samstagmorgen bin ich mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Ich sitze im Bett, den Laptop auf einem Kissen vor mir. Café con leche auf dem Nachttisch neben mir. Eine Leckerei, in die ich mich während eines Aufenthalts in Barcelona vor einigen Jahren verliebt habe, genauso wie in Gaudí. Der Mann hatte vielleicht Mumm, eine solche Kirche zu bauen.

Auf dem Bildschirm habe ich die Liste meiner sechs Teilnehmer. Vier Frauen und zwei Männer, darunter ein Ehepaar. In meiner Datei sind sie unter folgenden Angaben aufgelistet: Name, Wohnort, Alter, Lebensmittelallergien, eventuelle Mobilitätseinschränkungen.

Aiden McVickers, London, Ontario, 67, „esse alles“, „hatte vor sechs Monaten eine Hüftoperation, aber keine Probleme“.

Maude McVickers, London, Ontario, 69, „keine Allergien, bevorzuge einfache Küche“, „marschiere täglich vier Kilometer“.

Lois Ann Miller, Red Deer, Alberta, 50+, „keine Allergien, soweit ich weiß“, „habe kürzlich den Kilimandscharo bestiegen“.

Lula Jones, Jonesborough, Tennessee, 81, „wenn möglich salzreduzierte Kost“, „habe einen Gehstock dabei, damit die Versicherung keine Probleme macht“.

Renée Sipp, Riquewihr, Frankreich, 46, „allergisch nur gegen schlechten Wein“, „kein Mobiltelefon, brauche auch keins“.

Graham Lester, Toronto, Ontario, 75, „nichts“, „nein“.

Fotos habe ich keine, die Namen gegoogelt aber schon und sie zusammen mit den Wohnorten eingegeben. Ohne Ergebnis, bis auf das Bild eines Kletterteams auf dem Gipfel des Kilimandscharo, dem eine Lois Miller angehört. Falls es Lois Ann sein sollte, sieht sie ziemlich fertig aus.

Es scheint mir ein recht ambitioniertes Grüppchen zu sein, das sich da zusammengefunden hat. Motiviert und auch einigermaßen fit. Es ist schon das zweite Mal, dass ich jemanden aus London, Ontario, mit an Bord habe. Vielleicht Mundpropaganda. Oder die Londoner haben ein besonderes Faible für reizvolle Landschaften. Und dann diese Lula aus Tennessee. Ich kenne die Sorte nur zu gut: einundachtzig und wettergegerbt, aber unverwüstlich und von nichts unterzukriegen. Und Renée aus Riquewihr. Klingt deutsch für mich. Und vielversprechend. Ich mag Frauen ohne Handy. Zu guter Letzt Graham aus Toronto, ein völlig unbeschriebenes Blatt.

Okay, das Abenteuer kann beginnen.

„Dad, bist du wach?“

„Hey, Kumpel, was gibt’s?“

„Wie spät ist es?“

„Haut vor Knochen.“

Er schaut mich verständnislos an.

„Das hat mein Dad immer gesagt, als ich ein Junge war.“ Das scheint Nick auch nicht weiterzuhelfen. „Er hat nie eine Armbanduhr getragen, also hat er auf sein Handgelenk geschaut und gesagt …“

„Haut vor Knochen.“ Nick schüttelt den Kopf und grinst.

„Es ist kurz vor neun.“ Ich klopfe auf die andere Seite des Bettes, um ihn einzuladen, mir Gesellschaft zu leisten.

„Ich muss mal dringend pissen.“

„Ich mag es nicht, wenn du das sagst.“

„Wieso?“

„Es klingt irgendwie … nicht so passend.“

„Was soll ich dann sagen?“

„Wie wär’s mit ‚ich muss mal pieseln‘? Oder ‚ich muss mal für große Jungs‘? Weißt du, was mein Großvater gesagt hat?“

„Was?“

„Ein Wässerchen lassen. Junger Mann, hat er gesagt, vergiss nicht, ein Wässerchen zu lassen, bevor du ins Bett gehst.“

Nicholas lacht den ganzen Weg zur Toilette.

Während er draußen ist, stelle ich ihm ein Glas Orangensaft auf den Nachttisch.

„Danke, Dad“, sagt er, als er zurückkommt, und trinkt einen Schluck. „Dad?“

„Ja?“

„Hast du schon mal überlegt, dir einen Hund anzuschaffen?“

„Einen Hund?“

„Ja, damit du nicht so allein bist. Jetzt, wo du Mom nicht mehr hast.“

Das hat gesessen. Aber ich nehme es ihm nicht übel. „Einen Hund? Einen gottverdammten Hund?“

„Scheiße.“

Jetzt ist er eingeschnappt. Und das am frühen Morgen.

„Sorry.“

Nichts.

„Du willst einen Hund. Nicht ich.“

„Na und? Ist das so schlimm?“

„Was sagt deine Mutter dazu?“

„Kommt nicht infrage. Sie meint, wir können einen Hund nicht den ganzen Tag allein zu Hause lassen.“

„Das geht wirklich nicht, Nick. Es wäre grausam. Und was ist, wenn du nach der Schule noch Basketball hast? Willst du es aufgeben, nur um rechtzeitig zu Hause zu sein und mit Wuffi rausgehen zu können, damit er sein Wässerchen lassen kann?“

„Das ist gar nicht witzig, Dad.“

„Nein, aber realistisch.“

„Darum meine ich ja auch, er sollte nicht bei mir zu Hause sein, sondern bei dir.“

„Du bist hier genauso zu Hause.“

„Egal.“

„Dann sag ganz offen, was du willst. Und lass das blöde … bitte, nicht mit den Achseln zucken.“

Dann lässt er die Katze aus dem Sack. Er will, dass ich einen Hund anschaffe, damit er mit ihm spielen kann, wenn er bei mir ist.

„Nicholas, das funktioniert nicht.“

„Ich komme jeden Tag nach der Schule für eine Stunde vorbei. Außer wenn ich Basketball habe.“

„Deine Mutter wird das gar nicht gut finden.“

„Ich kann sogar in der Mittagspause kommen, da habe ich vierzig Minuten frei und kann in zehn Minuten da sein.“

„Nicht im Winter.“

„Trotzdem.“

Ich fuchtle mit der Hand. „Nicholas, Kumpel, das ist keine gute Idee. Dein Dad braucht keinen Hund. Dafür hat er zu viel um die Ohren.“

„Es muss ja kein großer sein.“

„Nur so ein kleiner Scheißer, der mir die Wohnung versaut.“

„Es muss kein kleiner Welpe sein, sondern einer, der schon stubenrein ist.“

Warum ausgerechnet ein Hund? Warum nicht das neueste iPhone?, denke ich, und das kotzt mich selbst an, weil ich doch immer das genaue Gegenteil vertrete. Ich hasse es, wenn er den ganzen Tag mit Videospielen verbringt, statt in der Realität Spaß zu haben.

Ein Junge und sein Hund.

„Hast du mal einen Hund gehabt, als du jung warst?“

Längere Pause. „Bucky.“

Er grinst mich an.

Wir fahren zusammen einkaufen. Ich habe für morgen Abend Freunde zum Essen eingeladen. Zwei alte Kumpel aus der Studienzeit, Todd (mit seiner neuen Frau Jillian) und Jeremy, der schwul ist und dessen Partner im Januar an Krebs gestorben ist. Jeder weiß, wie gern ich koche. Was ich nicht mag, ist das Abwaschen – aber das Kochen liebe ich.

Nicholas ist nicht begeistert, aber er beklagt sich nicht. Während er den Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung schiebt, erkläre ich ihm, was eine gute Karotte ausmacht und worauf man bei Pilzen achten muss.

„Was ist das?“

„Selleriewurzel.“

„Krass. Ich habe nicht gewusst, dass Sellerie eine Wurzel hat.“ Es gibt so einiges, was der Junge vielleicht nie über unser Essen erfahren wird, weil er bei seiner Mutter lebt. Sie konnte immer gut mit der Mikrowelle umgehen. Sie mag eine schöne Fertiglasagne, die man nur noch aufwärmen muss.

Von Belbin’s Grocery fahren wir zur Georgestown Bäckerei. Ich nehme zwei Baguettes und ein pain au chocolat, das Nicholas verdrückt hat noch bevor wir im Auto sitzen.

Es dauert ein paar Minuten, bis er merkt, dass wir nicht nach Hause fahren.

„Nicht zu Costco. Ich hasse Costco. Jeden Samstag, den ich nicht bei dir bin, schleppt sie mich hin.“

Das überrascht mich nicht. Bestimmt hält sie sich besonders lange in der Tiefkühlabteilung auf.

„Wir fahren nicht zu Costco.“

Ich fahre Richtung Torbay und biege bei der RCAF Road links ab.

„Wohin dann?“

Eine Minute später sind wir da. Ich halte vor dem Gebäude und sehe Nicholas an.

„Wir schauen nur, okay?“

„Heilige Scheiße.“

Das Tierheim der Society for the Prevention of Cruelty to Animals, das sich speziell um Tiere aus schlechtem Zuhause bemüht, ist nicht groß und hat so viele Hunde, wie es aufnehmen kann. Hauptsächlich größere, nur einen, den man als klein bezeichnen könnte, und ein paar dazwischen. Manche sind wohlerzogen, anderen sieht man an, dass sie schlecht behandelt wurden. Die Palette reicht von hässlich bis halbwegs ansehnlich. Die meisten bellen wie wild und machen nicht den Eindruck, als wären sie versessen darauf, mit nach Hause genommen zu werden.

Der Sibirische-Husky-Border-Collie-Mischling kommt nicht infrage. Genauso wenig der Husky-Schäferhund-Mischling und der Husky-Labrador-Retriever-Mischling.

„Mann, diese Huskys sind ganz schön kontaktfreudig“, flüstere ich Nick zu.

Nur der Kleinste landet nicht sofort auf der „auf keinen Fall“-Liste. Ein Chihuahua-Mischling (die andere Hälfte der Mischung ist anscheinend unbekannt). Die Hundedame ist drei Jahre alt und heißt Cupcake. Ich versuche, mir Cupcake bei mir zu Hause vorzustellen. Schwierig. Ich kann Chihuahuas nicht leiden, gemischt oder ungemischt. Sie sind ständig am Bellen und gehören grundsätzlich in Designer-Handtaschen auf dem Hollywood Boulevard. Zum Glück sehe ich, dass Nicholas auch nicht begeistert ist. Ein Chihuahua ist kein Hund für einen Jungen. Außerdem fängt Nick sofort zu niesen an, als er Cupcake hochhebt. Es gibt also noch Hoffnung.

„Bist du allergisch?“

„Nur gegen Katzen.“

„Seit wann?“

Er setzt zum Achselzucken an, lässt es dann aber.

„Wenn du allergisch gegen Katzen bist, dann bist du es auch gegen Hunde, Nicholas.“

„Ich krieg das in den Griff“, beteuert er mit Tränen in den Augen.

„Das funktioniert nicht. Die Gesundheit geht vor.“

Er setzt Cupcake ab.

„Wie wär’s mit Fischen?“

Er knurrt abschätzig.

„War nur Spaß.“

Wir gehen hinaus. Ohne Tränen – ein gutes Zeichen. Der Junge kommt schon damit klar, denke ich mir.

Ein Subaru biegt auf den Parkplatz ein. Eine Frau mittleren Alters steigt aus, mit einem Hündchen in den Armen. Weiß, vielleicht zwölf Pfund, ein kleines Fellbündel, aber ganz ansehnlich für einen Hund. Die Frau lässt ihn auf den Boden und hält ihn an der Leine. Der Hund flitzt sofort zu Nicholas, springt an ihm hoch und leckt ihn ab.

„Wie heißt er?“

„Gaffer.“

Komischer Name für einen Hund. Aber er sieht aus, als würde er extrem haaren.

„Was für eine Rasse?“

„Er ist eine Mischung aus Pudel und Malteser. Ein Maltipoo.“

Falls noch irgendwelche Zweifel bestanden haben sollten, haben die sich damit geklärt. Mein Sohn wird sicher keinen Maltipoo haben.

„Braucht er ein neues Zuhause?“, fragt Nick.

„Er hat meiner Mutter gehört. Sie geht in ein Heim und kann ihn leider nicht mitnehmen, auch wenn es ihr das Herz bricht.“

„Was meinst du, Dad?“

„Tut mir leid, Junge. Gaffer sieht wirklich nett aus, aber deine Gesundheit ist wichtiger.“ Ich wende mich an die Frau. „Er ist allergisch.“

Die Frau zögert einen Augenblick. Bestimmt tut es ihr leid, dass es nicht sein soll. Tja, so ist das Leben.

„Aber Gaffer haart nicht. Allergiker haben mit ihm kein Problem. Er ist hypoallergen.“

Ein hypoallergener Hund. Wer denkt sich denn bitte schön so was aus?

„Alle Hunde haben doch irgendwas an sich, gegen das man allergisch sein kann.“

„Schon gut, Gaffer. Dad wird schon noch drauf klarkommen.“

Gaffer springt an Nicholas hoch, der mitten im Wohnzimmer sitzt und wie auf Wolken schwebt, sich von dem Hund das Gesicht abschlecken lässt und lacht, wie ich ihn seit Monaten nicht mehr habe lachen sehen. Der Hund rennt los, um irgendeinen Winkel des Hauses zu erkunden, dann flitzt er wieder zu Nicholas und fängt von vorne an.

Ich habe einen Hund. Den ich unter keinen Umständen jemals einen Maltipoo nennen werde.

Das Abendessen verläuft recht entspannt. Es gibt Waldpilzsuppe, danach gebratene Schweinelendchen mit Calvadossoße. Als Nachtisch den berühmten Orangen-Mandel-Kuchen. Das Essen kommt gut an, die Hauptattraktion ist aber der Hund.

„Bring ihn nach oben, Nick. Nimm seinen Napf mit, damit er sein Trockenfutter frisst.“

„Er will etwas von dem Fleisch, das übrig geblieben ist.“ Der verwöhnte Köter ist während des Essens ständig um den Tisch herumgeschlichen.

Nicholas geht mit Gaffer unter dem Arm nach oben, die Futterschüssel in der anderen Hand.

„Fangt ja nicht an, ihn mit Essensresten zu füttern“, rät Todd. „Dann rührt er kein Trockenfutter mehr an.“

„Hast du gehört, Nick?“, rufe ich Richtung Treppe. „Nur Hundefutter. Keine Leckerlis, solange er sein Futter nicht gefressen hat.“

Als der Junge mit dem Hund oben ist, tönen immer wieder gedämpfte Geräusche herunter, die deutlich machen, wie verrückt die beiden nacheinander sind.

„Er ist glücklich mit dem Hund, Sebastian. Du hast das Richtige getan.“

Ich würde lieber in Ruhe einen Scotch genießen, als über dieses Thema zu reden. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. „Hat jemand Lust auf einen Drink?“

„Was haben wir denn da?“ Jeremy schaut bewundernd zu der ungeöffneten Flasche, die ich auf den Couchtisch gestellt habe.

„Den habe ich auf der Whiskymesse entdeckt.“

„Das ist ein halbes Jahr her.“

„Ich habe ihn für den richtigen Anlass aufgehoben.“ In Wahrheit wollte ich Jeremy genug Zeit geben, Devlins Tod zu verarbeiten, damit er den Whiskey auch genießen kann. Es hat ihn hart getroffen.

„Ardbeg Corryvreckan.“ Ich gebe mir viel Mühe mit der korrekten Aussprache.

Ich stehe total auf die torfigen Sorten. Rasch stelle ich vier Glencairn-Gläser auf den Tisch und schenke allen einen großzügigen Schluck ein. „Dann wollen wir ihn mal probieren.“ Kein Eis, kein Wasser. Rauchig wie nur was – die Jungs lieben ihn. Leider ist Jillian weniger begeistert, das sehe ich daran, wie sie das Gesicht verzieht, auch wenn sie es zu verbergen versucht.

„Und auf dem Gaumen, Jungs? … Sorry, Jillian.“

Einen Augenblick lang genießen wir einfach nur.

„Exotische Früchte“, meint Todd. „Frischer Teer. Würzige Torfnote. Lehm.“

„Vergorener Pfirsichflaum. Gitanes mit einem Schuss Pfeffer. Schöne Struktur, sehr schöne Struktur“, fügt Jeremy hinzu.

Jetzt bin ich dran. „Eindeutig Zitrusfrucht. Ein Hauch von Säure, unbestimmt, aber essenziell. Erfrischend kräftige Rauchnote. Was soll ich sagen … verdammt bemerkenswert.“

Jillian schüttelt den Kopf. Samantha war genauso. Mit Scotch konnte sie nie etwas anfangen.

„Corry“, wie wir ihn nach ein paar Kostproben nennen, gibt dem Abend eine besondere Note. Als die Gäste weg sind, stecke ich den Korken in die Flasche und stelle sie vorsichtig zurück in meine Hausbar. Jillian hat ihr Glas nicht einmal zur Hälfte geleert. Ich werde das flüssige Gold, das sie hat stehen lassen, bestimmt nicht in den Ausguss schütten. Ich gieße den Whisky in ein frisches Glas, setze mich in einen Lehnstuhl und lasse die Gedanken schweifen.

Das Leben hat schon seine besonderen Momente. Für die wurde Ardbeg erfunden. Und Talisker, Lagavulin, Laphroaig, Caol Ila. Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen.

So bin ich auf die Idee gekommen, einen Whisky-Blog zu starten. „Das Passionsspiel“ hat Samantha ihn genannt, als es wirklich unschön wurde. Ich will gar nicht dran denken.

Also, mein Blog heißt Bücher in Bernstein geb(r)annt. Für alle, die mal einen Blick hineinwerfen wollen – er ist nicht schlecht. Natürlich eher was für Eingeweihte, aber nicht schlecht. In jeder Folge stelle ich eine Verbindung zwischen einem bestimmten Whisky und einem Buch her, das ich gerade lese, und lasse mich auf möglichst unterhaltsame und hintergründige Art über beides aus. Manchmal behandle ich mehr als ein Buch, aber nie mehr als einen Whisky. Es ist ein kostspieliger kleiner Zeitvertreib. Und da ich jetzt auch die Ausgaben für Hundefutter zu tragen habe, muss ich mich woanders einschränken. Vielleicht bei der Unterwäsche. Whisky ist der einzige Luxus, den ich mir leiste. Und gutes Essen.

Es ist Freitag. Dieses Wochenende ist Nicholas bei seiner Mutter; er kommt nur vorbei, um mit dem Hund eine Runde zu drehen. Es ist der erste Tag der neuen Saison von On the Rock(s). Gestern habe ich beim Empfang des Hotels Delta, in dem die Gruppe untergebracht ist, kleine Willkommensbriefe und unsere Wanderrouten hinterlegt. Wir werden uns zum ersten Mal um neun in der Hotellobby treffen. Dafür habe ich mir schon im Winter eine neue wasserdichte Jacke angeschafft (online, zu einem unglaublich günstigen Preis), dazu einen flotten Hut (keins von diesen Tilley-Outdoormodellen) und einen seriösen, ledergebundenen Terminplaner mit Schultergurt. Von mir aus kann’s losgehen. Es ist 8:50 Uhr.

Ein übereifriges Pärchen – so nenne ich solche Teilnehmer (es scheinen immer Paare zu sein) – wartet bereits auf einer Couch, jeder mit zwei noch nicht ausgefahrenen Teleskop-Trekkingstöcken ausgerüstet.

„Aiden.“

„Sebastian.“

„Sebastian, Maude. London, Ontario.“

„Willkommen, freut mich.“

Sie scheinen nette Leute zu sein, lächeln freundlich, wenn auch ein bisschen befangen beim ersten Treffen. Sie sehen aus, als wären sie schon sehr lange verheiratet.

Ihre Vorliebe für Outdoorkleidung von Tilley ist nicht zu übersehen. Beide tragen wasserdichte olivfarbene Wanderschuhe. Dazu diese typischen Hosen, die sich per Reißverschluss in Shorts verwandeln lassen, obwohl ich fürchte, dass man den Reißverschluss im Mai in Neufundland nicht brauchen wird. Und natürlich dazu die passenden Hüte. Mir ist aufgefallen, dass Aiden sich, trotz seiner überschüssigen Pfunde, recht geschmei dig von der Couch erhoben hat. Die künstliche Hüfte scheint zu funktionieren. Maude wiederum sieht man ihre täglichen vier Kilometer an. Es freut mich immer, wenn die Teilnehmer bei ihren Angaben nicht flunkern.

Vom Aufzug am anderen Ende der Lobby kommt Renée herüber. Sechsundvierzig, wenn ich mich richtig erinnere, sieht aber aus wie Mitte dreißig. Schlank, dunkle Haare, Lippenstift in zartem Pink, leuchtende Augen. Sehr modisch in ihrem europäischen Outfit. Das Händeschütteln geht ihr nicht so natürlich von der Hand. Als Französin ist sie wahrscheinlich die Begrüßung mit Wangenküsschen gewohnt. Aber sehr nett.

Unser Versuch, ein bisschen Konversation zu machen, wird von Lula unterbrochen, die das Musterbeispiel einer rüstigen Seniorin ist, woran auch ihr Gehstock nichts ändert. Nur ihr Outfit scheint nicht so recht zusammenzupassen. Nach ihr folgt Lois Ann aus Alberta, beweglich und effizient, wenn auch noch ein bisschen mitgenommen vom Kilimandscharo.

„Und wer fehlt?“ Kurzer Blick in meinen ledergebundenen Planer. Natürlich … Graham, dessen einzige Angaben über seine Person „nichts“ und „nein“ waren. Leute aus Toronto zeigen ihren Sinn für das richtige Timing gern durch betonte Unpünktlichkeit. Während wir alle zu den Aufzügen schauen, kommt Graham aus der Gegenrichtung.

„Sorry, Leute, ich musste noch mal zum Concierge. Ich erwarte ein Paket.“

„Graham?“

„Bingo!“

Ich spüre einen gewissen Anpassungsbedarf. Meinerseits natürlich. Der Kunde darf ganz er oder sie selbst sein. Sebastian passt sich an.

Ich stelle Graham den anderen vor, und nach einer Weile schiebt er endlich sein Smartphone in eine Tasche seiner roten Arc’teryx-Jacke (die ich mir nie leisten könnte, auch wenn ich zugeben muss: der Apostroph ist cool).

Ich halte mich für einen recht umgänglichen Menschen; jedenfalls gelingt es mir in den Minuten, bis wir in unseren Taxi-Van einsteigen, ganz gut, die Versammelten für meinen Tagesplan zu begeistern. Ich würze meine Beschreibungen mit ein paar umgangssprachlichen Ausdrücken aus der Gegend und garniere sie mit dem Versprechen, ihnen gegen Abend Gelegenheit zu geben, unser berühmtes „Eisberg-Bier“ zu probieren.

„Neufundland ist zwar eine Insel, aber zugleich auch ein offenes Tor zum nordamerikanischen Kontinent.“ Man merkt, dass ich Erfahrung mit Tourismuswerbung habe. Wir kommen an St. Thomas vorbei, „der 1836 erbauten und damit ältesten Kirche der Stadt“, und fahren den Signal Hill hinauf. Graham, der sich mit mir die mittlere Sitzbank teilt, hat das Smartphone schon wieder in der Hand und ist ständig am Tippen, sodass die Sehenswürdigkeiten ungesehen an ihm vorbeiziehen. Nutze den Augenblick, Kumpel, du hast gutes Geld dafür bezahlt.

„Zur Rechten sehen wir den Deadman’s Pond. Von dem See nahm man lange an, dass er keinen Grund habe, bis mal jemand mit einem Echolot rausfuhr.“ Der Einzige, der schmunzelt, ist Graham. Echte Überraschung. Der Mann ist also gut im Multitasking. „Gegenüber sehen wir den Gibbet Hill. Bis ins frühe 19. Jahrhundert hängte man die Leichen von hingerichteten Verbrechern hier auf und ließ sie verrotten. Wie wir hier auf Neufundland sagen, genieße die Aussicht, wenn sich die Gelegenheit bietet.“ Wieder lacht Graham als Einziger, ohne das Tippen auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen.