Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

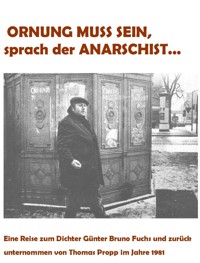

Viele in seiner Umgebung 'rempelte ihn an'. Er schrieb, machte Holzschnitte, zeichnete. Die Kollegen kannten den Dichter und Grafiker Günter Bruno Fuchs zu Lebzeiten, Neuauflagen seiner Werke in Taschenbuchform erschienen erst Jahre nach seinem Tod. Aus dem Leben von G. B. Fuchs, der vor dem Mundraub an der Sprache durch die Ideologien oft in märchenhafte und groteske Landschaften floh, wollte sein Biograph, Thomas Propp, keine neue Ideologie entwickeln. Er gibt in seiner Arbeit, wie wenige vor ihm, ein Beispiel dafür, dass man die eigene Subjektivität und die seiner Gewährsleute nicht unterschlagen muss, sondern auf gescheite Weise berücksichtigen und nutzen kann. Aus Interviews, untern anderem mit dem Verleger Klaus Wagenbach und dem Maler Kurt Mühlenhaupt, einer Lebensbeschreibung und einer kommentierten Werkübersicht ergibt sich dabei das Bild eines recht lauten Menschen, welcher seine Umgebung genauso vergnügen wie entsetzen konnte, und der ein leises, dennoch sehr parteiliches Werk ganz eigener Prägung hinterlassen hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1 VORWORT

EINLEITUNG

1.1 Kurze Vorstellung

1.2 Zum Thema

1.3 Zum Aufbau

1.4 Zur Methode

2 INTERVIEWS

2.1 Sigurd Kuschnerus

2.2 Waltraud Kotz

2.3 Wolfgang Graetz

2.4 Klaus Wagenbach

2.5 Frida Bobert

2.6 Klaus-Peter Herbach

2.7 Kurt Mühlenhaupt

2.8 Lothar Klünner

2.9 Im Nachhinein

3 LEBENSLAUF

3.1 Vorbemerkung

3.2 Biografie

3.3 Anhang

3.4 Schlüssel für die Quellen zur Biografie

4 STREIFZUG DURCH DAS LITERARISCHE WERK unter sachkundiger Anleitung durch acht Motivkreise

4.1 Dichtung

4.1.1 warum?

4.1.2 wozu?

4.2 Interpretation

4.2.1 ... ohne Zensur

4.2.2 ... mit Hilfe des Geschmackes

4.2.3 Metrik

4.3 Motivkreise

4.3.1 Natur

4.3.2 Parkwächter, Bahnwärter und andere Dienstkräfte

4.3.3 Schule

4.3.4 Frauen und Hausfrauen

4.3.5 Kindlichkeit

4.3.5.1 Wo die Kinder sind

4.3.5.2 Kindlichkeit tut Not

4.3.5.3 Kindheit ist bedroht

4.3.6 Krieg

4.3.7 Pennermilieu und Alkohol

4.3.8 Polizisten und Gendarmen

4.4 Hymnus

5 AKTUALISIERENDE ANEIGNUNG UND SCHLUSS

5.1 Pause und Müßiggang

5.2 Collage

5.3 Ordnung – Stadt - Ordnung

5.4 Buchausgaben

5.5 Hörspiele Ursendungen

5.6 Schallplatten

5.7 Film

5.8 Editionen

6 SEKUNDÄRLITERATUR

7 LITERATURLISTE

8 BILDQUELLENNACHWEIS

1 VORWORT

Es ist wohl eine Illusion zu glauben, man könne das Leben und das Werk eines Menschen beschreiben. Nicht nur die Menge und die Art dessen, was ich über etwas weiß, beeinflussen mein Ergebnis, auch der Charakter der Zeit, Erfordernisse und Methoden ganz spezifischer Umgangsformen und ganz spezielle Neugierden sind mit im Spiel. Im räumlichen, historischen und kulturellen Gefüge stehe außerdem auch ich, der Beobachter mit einer eigenen Biografie, eigenen Vorlieben und ja auch Ängsten.

Meinem Untersuchungsgegenstand - einem Menschen – "gerecht" zu werden, indem ich ihn nicht verkenne, erscheint mir in so großem Maße unmöglich, dass ich solche moralische Verpflichtung von vornherein von mir weisen will. Auslassungen, Überbetonungen, überzeugt Hinzugefügtes werden sich zu einer Lüge verdichten, die den Namen eines Toten tragen wird, der sich nicht wehrt. Das ist ein altes Problem - ich leide darunter nicht sehr.

Es liegt mir nicht daran, als objektive Wissenschaft auszugeben, was zwangsläufig Züge einer "Autobiografie" und "lokaler zeitgenössischer Folklore unserer Gesellschaft"[1] tragen muss. Ich denke, hinter peinlich gewissenhaft und hübsch säuberlich quantifizierender Methodologie verbirgt sich nur zu leicht der utopische Versuch, einen Gegenstand aus der fließenden Bewegung lebendiger Zusammenhänge in ein mit großer Anstrengung drainiertes Feld scheinbar gesicherter Erkenntnis zu rammen.

Günter Bruno Fuchs ist gleich der Summe der Wahrnehmungen, die er bei seinen Zeitgenossen und deren Nachkommen verursacht hat, verursachen wird, verursachen kann und noch mehr: er selbst.

Er selbst ist tot. Wahrnehmungen von ihm gibt es viele, und die zu suchen habe ich mich aufgemacht zu Freunden, Verwandten, Bekannten von ihm und mir. Keine dieser Wahrnehmungen ist unvoreingenommen. Günter Bruno Fuchs war nicht unvoreingenommen (wollte es gar nicht sein), wer ihn kannte oder kennen lernt, ist nicht unvoreingenommen, was diese sagen, nehme ich voreingenommen wahr und gebe es an einen voreingenommenen Leser weiter.

Dies alles scheint mir nur dann das Dilemma zu sein, welches es zu sein scheint, wenn ich versuche, es zu leugnen, wenn ich so tue, als hätten wir es nur mit dem Dichter selbst zu tun (nicht zuletzt war er ja auch noch Holzschneider, Vater, Sohn, guter Geist und vieles mehr). Georges Devereux meint sogar, dass man "sich die aller Beobachtung inhärente Subjektivität als den Königsweg zu einer eher authentischen als fiktiven Objektivität dienstbar machen" kann und muss, will man "eine Quelle unkontrollierter und unkontrollierbarer Irrtümer"[2] vermeiden.

Im Bewusstsein solcher Voraussetzung habe ich versucht, die affektiven Zusammenhänge sowohl meiner "Informationsgewinnung" wie auch ihrer Verarbeitung durch mich nicht zu kürzen über und unter den Bruchstrichen, sondern sie zu benennen und auszuführen soweit mir das möglich war, und manchmal auch Schlüsse zu ziehen aus ihrer jeweiligen Form.

So könnte es geschehen, dass ein Leser oder eine Leserin inmitten subjektiver Betroffenheiten seine/ihre eigene entdeckt, und sich einer Verstrickung mit den Themen dieses Dichters bewusst wird.

Mit nichts anderem ist ihm - so glaube ich - besser gedient.

Auch die Vollständigkeit meiner Darstellung unterliegt natürlich Grenzen verschiedener Art - nicht zuletzt denen meiner Arbeitsökonomie. Im Verlauf der mit den Bekannten von Günter Bruno Fuchs (im Folgenden will ich ihn - wie er sich selbst - mit "GBF" abkürzen) gemachten Interviews häuften sich Tipps und viel versprechende Vorschläge zum Weiterforschen.

Da es nun aber doch sowieso nicht möglich ist, wirklich erschöpfend (es sei denn, im Sinne von "ermüdend") ein literarisches Werk, geschweige denn einen Menschen darzustellen, bin: ich ganz froh, dass meiner Beschreibung noch etwas von dem Bruchstückhaften und Zufälligen anzusehen ist, das auch die ausführlichste Bearbeitung, wenn sie es nicht benennt, nur verschleiern kann.

Abb. 0

Abb. 1

EINLEITUNG

Totenrede

Ilja Schimpanski - Degenschlucker seit undenklichen Zeiten - Ilja starb im Gitter der Eisenbahnsperre,

die Schranken tragen sein weißrotes Kostüm.

Wer ihn je gesehen hat, wie er zum täglichen Frühstück Dolche mit kurzen gedrungenen Klingen Hieb- und Stichwaffen Morgensterne und Hellebarden und neuerdings sogar Maschinengewehre verschlang,

wird ermessen können

1.1 Kurze Vorstellung

1.2 Zum Thema

Ein Freund von mir hörte Mitte der 70er Jahre ein Hörspiel von GBF im Radio, und da er den Namen des Autors in der Schule nie gehört hatte, kaufte er sich ein Buch von diesem Mann, welches er mir kurz darauf auch zu lesen gab.

Wahrscheinlich war es das Taschenbuch "Ratten werden verschenkt", ein Sammelband, 1974 im Ullstein-Verlag erschienen. Viel später werde ich lesen, wie GBF den in einem "beachtlichen Oster-Ei aus Plexiglas" sitzenden Pförtner des Ullstein-Hauses beschreibt, wie dieser ihn anschaut, den "regennassen Besucher, der sich dem Fahrstuhlknopf (durch wiederholtes Drücken) widmet."[4]

Ich habe dann später in einem Ramsch-Verkauf das "Lesebuch des Günter Bruno Fuchs" erstanden, und die Leselust an diesem Buch überlebte ganz verschiedene Begeisterungen für romantische, bürgerliche, revolutionäre Dichter, Romanschreiber und Philosophen. Immer wieder tauchte - beharrlich und unregelmäßig - das dicke, gelbe, sauber gedruckte Buch im Schutzumschlag zwischen all den anderen auf.

Abb. 3

Die Texte von GBF besaßen für mich von Anfang an etwas Subversives.

19

Die Obrigkeit warf ihr letztes Auge auf uns. Nun

tappt sie vollends im Dunkeln.

Das hat mir gleich gefallen - hätte mich aber sicher auch bald wieder losgelassen, stünde nicht darunter:

20

Hinterm Ofen sitzt ein Tier, das bleibt hier.

oder:

21

Die Häuser sind alle aus Schatten gemacht. 0 mein Chamisso! Man trägt wieder Schlemihl.

und:

22

Nun besten Dank - leb wohl und angenehme Ruh!

Er vermacht der Welt seine Aktentasche mit Buntpapier und geht

auf Zehenspitzen langsam über die endlose Chaussee. (Lsb, S, 125)

Ich verstehe da zunächst nicht viel, und doch hält es mich ganz eigenartig fest. Irgendwo lebte GBF immer weiter: subcutan und subversiv[5] Subversiv nicht nur in Solidarität gegen einige, von mir als feindlich erlebte Teile der Außenwelt, sondern subversiv auch gegen mich selbst. Sie bekamen Widerhaken, indem die Gedichte mich, den Leser auch angriffen, in welchem ganz verborgene, in der Vergangenheit mühsam gedämpfte Saiten da wieder zu klingen begannen, begrabene Wünsche wieder wollten wünschen dürfen:

Geschichte von der Ankunft des Großen Unordentlichen in einer ordentlichen Zeit

Sein Aufzug war zweifellos originell. Wer unternimmt schon etwas gegen ein artiges Hinterteil, klug bemalt mit hübschen Portraits unserer Landesregierung? Wer etwas (bimm-bamm) gegen das Heraushängenlassen läutender Eier zum offenen Portal dieser (oder sagen wir mal) jener Hose vielleicht? Wer etwas gegen den lustigen Piephahn, der sich handhaben lässt wie eine Kasperlepuppe und Spaß bereitet bei Groß und Klein? (Sauereien, die wir lieben und schätzen. Täglich könnte uns jemand besuchen wie dieser. Nur kämmen sollte er sich, sein Haar sollte gepflegt sein, das Haar ist die Visitenkarte des Menschen.). (Lsb. S. 268)

Das befremdete mich zunächst doch etwas. Exhibitionisten stellen kleinen Mädchen nach - dachte ich schaudernd.

Und doch schauderte mir zugleich auch vor mir selbst, vor meinem Schaudern gegenüber einer Lust, die ich auch einmal gekannt haben musste. Ich komme um den Gedanken nicht herum, dass vielleicht schon mit dem Kämmen meines Haares eine Rigidität gegenüber dem Körper beginnt, die dem kleinen Thomas nur unter Schmerzen anerzogen wurde, bis er endlich nicht mehr sagen konnte: Guckt mal, was ich da habe: bimm-bamm. - Dies nur einmal als ausgefallenes Beispiel.

"Häufig verhandelt Kunst unterprivilegierte Gegenstände", schreibt Lienhard Wawrzyn[6], "geheime Knappheiten", "Gegenstände, die sonst heimatlos sind", sie trägt bei zur "öffentlichen Kommunikation von nicht zugelassenen Bedürfnissen", wenn sie subversiv ist. - Das war und ist GBF für mich.

1.3 Zum Aufbau

Einige Hinweise aus Klappentexten machten mich neugierig auf seine Biographie. Ein ganz und gar chaotisches Leben schien da hinter diesem Werk zu stecken. Die einzige Möglichkeit, Genaueres über ihn zu erfahren, bestand für mich darin, seine Freunde, Bekannten und Verwandten zu besuchen. Was die Umschlagseiten seiner Bücher über ihn verrieten, reichte längst nicht aus zur Beantwortung meiner Fragen: Wer war er eigentlich? Wie meinte er das? Warum schreibt der das so? Was steckt dahinter?

Im Verlauf meiner dann folgenden Recherchen ergab sich durchaus kein einheitliches Bild dieses Menschen, sondern - wie sollte es anders sein? - jeder zeigte mir seinen Fuchs, Günter oder Günter Bruno. Diese Einzeldarstellungen auf ein rundes, geschlossenes Bild zu reduzieren, erscheint mir weder nötig noch wünschenswert. Andererseits ist wohl auch ein Interesse berechtigt, das sich eine durchgehende, nicht immer wieder zerfaserte Lebensbeschreibung wünscht.

Ich habe daher an den Anfang der Arbeit eine etwas gekürzte Fassung der Interviews gestellt, die - wie ich meine - spannender zu lesen sind und mehr über GBF aussagen, als der Rest meiner Darstellung.

Danach habe ich versucht, eine geschlossenere Biographie zusammenzustellen, die die Informationen aus den Interviews mit denen aus anderen mir verfügbaren Quellen zusammen fasst und interpretiert. Hier eingearbeitet ist auch ein Längsschnitt durch die schriftstellerische Arbeit von GBF zusammen mit Verweisen auf die jeweilige Rezeption und Rezension.

Nach einigen Gedanken über die spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten von Dichtung - speziell auch dieser -, folgt dann ein Querschnitt durch GBFs Werk, welcher die im Längsschnitt festgestellten Entwicklungen in Form und Inhalt weitgehend unterschlägt zugunsten der Verfolgung einzelner Motive und Themen durch ganz verschiedene Schaffensbereiche und -zeiten. Während sowohl die eine wie die andere Darstellungsweise blinde Flecken aufweist, Trübungen ihrer einmal dynamischen, dann statischeren Optik, ergibt sich vielleicht in einem fiktiven Kreuzungspunkt dieser Linien das genauest mögliche Verständnis.

Den Schluss bildet der Versuch einer aktualisierenden Aneignung spezieller Themen von GBF.

1.4 Zur Methode

Ich werde mich hüten vor dem vorschnellen Aufziehen der Schubladen moderner Epochen- und Subepochensysteme, überhaupt vorhandener Kategorien und Klassifizierungen. Abgesehen davon, dass GBF einen sehr unverwechselbaren Stil geschrieben hat, er sich so leicht auch gar nicht "einordnen" lässt, denke ich wirklich, dass Kriterien zur Beurteilung eines Gegenstandes nur in und während einer Auseinandersetzung mit diesem einzelnen ihre jeweils gültige Form gewinnen können. Ich befürchte, wenn ich ein unvermitteltes Raster aus Vorverständnissen von Literatur-Epochen, -Tendenzen, -Hauptwidersprüchen usw. über mein "Material" stülpe, könnte ich leicht mit einer Wiederfindungstheorie niederkommen, die überhaupt verhindert, dass ich in einem Text - der ja ein eigenständiges historisches Dokument ist - etwas für mich Neues entdecke. Ich möchte dagegen aus der sinnlichen Teilnahme an seinen eigenen Bewegungen selbst mein Verständnis von ihm, seinem Anliegen, seiner Zeit und deren Bedeutung für mich spüren lernen. Goethe ist mein Zeuge: Er lässt seinen Wilhelm Meister sagen, dass "die Aussprüche des Verstandes eigentlich nur einmal, und zwar in dem bestimmten Falle gelten, und schon unrichtig werden, wenn man sie auf den nächsten anwendet."[7] Peter Schneider schreibt über seinen Lenz: "Was er sah, wollte er nicht so schnell in Begriffe auflösen, nicht gleich den Punkt erreichen, wo man nur noch das Wesen der Dinge, aber nicht mehr die Außenseite sah."[8] - So geht es mir.

Natürlich kann und will ich nicht voraussetzungslos an Literatur herangehen. Das "Durchbeißen" durch eine Reihe literaturwissenschaftlicher Ansätze mit so gut oder so schlecht klingenden Namen wie "positivistisch", "strukturalistisch", "hermeneutisch", "historisch-materialistisch" oder auch "psychoanalytisch" und wie sie alle heißen, ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Es sollte sich in meinem Kopf ein Konglomerat von Möglichkeiten befinden, sozusagen ein Werkzeugschrank, in dem die verschiedenen Geräte mehr oder weniger ordentlich aufgehängt sind - griffbereit zu etwaiger Benutzung.

Indem ich meinen Gegenstand ansehe, bin ich schon eingedenk der Gerätschaften, die mir zur Verfügung stehen. Was ich jedoch nicht will, ist: gleich ein ganz bestimmtes Handwerkzeug nehmen und - um im Bilde zu bleiben - damit auf mein Werkstück losgehen. Ich könnte so übersehen, dass einige Werkzeuge noch modifiziert werden müssen, damit sie passen, oder gar, dass noch ganz neue hergestellt zu werden haben. Die Methoden sollten in ein Gespräch mit ihrem Gegenstand treten können und auf diese Weise eine dynamischere Adaption ermöglichen.

Mein Wunsch nach einer flexiblen Handhabung der Mittel wird weiter verständlich, wenn man sich vor Augen hält - und hier muss ich wohl mein Bild von Schraube und Schlüssel sprengen -, dass es sich bei Literatur und erst recht bei dem Leben eines Menschen nicht um einen Klotz aus Eisen mit festen, nur so und nicht anders abzumessenden Konturen handelt (dieser Täuschung ist m. E. ein großer Haufen von Literaturtheorie aufgesessen), sondern - und das wird gerade in den Interviews deutlich - um ein recht amorphes, oft nebulöses und von jedem anders beurteiltes "Objekt" (Entschuldige GBF!), wobei jede dieser Beurteilungen - das ist jetzt meine Unterstellung - auch zu einem Teil Recht hat: nämlich ihr Recht.

Die Frage nach den Gründen einer subjektiven, ja in der Praxis sicher oft intuitiven Wahl des Handwerkzeuges, der Methode, ist meiner Ansicht nach nicht zu beantworten ohne die Berücksichtigung der Kategorie des Interesses.

Gerade bei den Interpreten, die sich ganz der Anwendung ein und derselben Methode verschrieben haben, wird deutlich, dass sie dies gemäß ihrer eigenen Interessen taten. Ich denke, dass zum Beispiel ein orthodoxer Marxist seinen Gegenstand ganz seinem teleologischen Interesse an einer proletarischen Umwälzung der Gesellschaft unterwirft, genauso wie ein Bilderbuch-Positivist nie von seinem Interesse abgehen wird, jedes Thema so zu behandeln, als könne es mit quantifizierenden Methoden am zutreffendsten beschrieben werden.

Ich kann nun nicht leugnen, dass auch meine Wahlen der jeweiligen Betrachtungsweisen sich weitgehend nach meiner Optik, meinen Interessen ausrichten werden. Wenn ich diese Subjektivität nun jedoch nicht verdecken, sondern deutlich werden lassen will, komme ich nicht umhin, diese meine Subjektivität auch als solche darzustellen. Das hat Folgen für die Form der Arbeit: Sie ist sehr Ich-bezogen geschrieben (Im Vorwort habe ich mich schon auf etwas anderer Ebene bemüht, das zu rechtfertigen). Ich muss sagen, sie sind mir peinlich, diese vielen "ich"s und besitzanzeigenden Fürwörter der ersten Person; sie erscheinen mir jedoch als der einzige Weg zu einem ehrlichen Umgang mit meinem Thema.

2 INTERVIEWS

Die Auswahl meiner Informanten ist sehr vom Zufall "bestimmt gewesen. Einem Ausstellungskatalog zur Erinnerung an die Gründung der zinke (1959), einer Galerie, deren Mitbegründer GBF war[9], nennt viele seiner Freunde und Bekannten.

Die meisten wohnen in Berlin. Ich fahre da hin. Robert Wolfgang Schnell, Lyriker, einer der engsten Freunde von GBF, schreibt, er liege "sehr intensiv" im Krankenhaus und könne daher nicht dienen. Auch Rolf Haufs, Lyriker und Redakteur beim Rundfunk, ist krank. Ich bekomme Angst, die Teilnehmer an Günter Brunos ausschweifendem Leben müssten Jetzt alle langsam siechen und welken.

Ich erhalte trotz allem sieben Interviews, in deren Verlauf ein Günter Bruno Fuchs Konturen gewinnt, der ganz anders ist und auch wieder genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.

Gut die Hälfte des Gesprochenen gebe ich hier wieder. Kürzungen habe ich nicht kenntlich gemacht, da es wenig zur Klärung beitragen würde.

Den bei allen Beteiligten oft auftauchenden Berliner Slang habe ich - von Ausnahmen abgesehen - beseitigt. Einzig bei dem Gespräch mit Kurt Mühlenhaupt wollte es mir nicht gelingen, den Dialekt zu eliminieren, ohne den Inhalt deutlich zu verfälschen. Ich habe den Versuch dann aufgegeben - der Leser möge versuchen, da durchzusteigen.

Abb. 5

2.1 Sigurd Kuschnerus

Den ersten Termin nahe ich bei Sigurd Kuschnerus. Er wurde 1933 in Berlin gehören und bewohnt heute eine große Atelierwohnung in Kreuzberg mit Frau und Katze und Nachbarschaftsbesuch. Früher zeigten seine Bilder verfallende Mietshäuser in allen Variationen. Heute, wo das Leben in diesen alten Klötzen im Zuge der Instandbesetzungen wieder "en vogue" wird, treffe ich ihn vor einer riesigen naturalistischen Alpenlandschaft. Er sagt, er male eigentlich immer noch dasselbe, er stelle jetzt in München aus, da verstünden sie ihn besser. Während des Interviews hält er immer wieder einen winzigen Dia-Betrachter ans Auge und setzt Häuser als kleine weiße Pünktchen ins Bild.

Sigurd Kuschnerus war damals bei der zinke mit dabei, ich bin daher auf ihn gestoßen.

Kuschnerus: Ja, da war ich mit bei, das heißt, ich war der erste, den sie angesprochen hatten, ob ich nicht da ausstellen wollte, und ich hab dann mit Günter Anlauf zusammen ausgestellt.

Propp: In dem Katalog schreibt Robert Wolfgang Schnell, Sie hätten damals einige Vorbehalte gehabt gegenüber den anderen. Stimmt das?

K.:Ich? - Es kann niemand über eine Person etwas aussagen, ohne nicht dabei Entscheidendes über sich selbst auszusagen (das ist nicht von mir). Nee, ich hatte keine Vorbehalte eigentlich. Das heißt Vorbehalte - da muss ich mich korrigieren -ein bisschen gegen die exzessive Sauferei, die da gepflogen wurde. Da setzt eigentlich auch meine Kritik so ein bisschen an. Gerade hier, in diesem viel gerühmten, viel gepriesenen Quartier meinen viele Leute, wenn sie das auch so treiben, dass das zum Dichten reicht. Und das tut es nicht.

P.:Das ist dann nur das Kneipenmilieu, was da übrig bleibt?

K.:Ja, und das ist eigentlich so ein breites Kielwasser, was er hinterlassen hat, und das ist eigentlich nicht so furchtbar schön.

P.:Ja war er eigentlich - hat er was mit Alkoholismus zu tun gehabt?

K.:Hee, er hat gerne einen zur Brust genommen, und das war eigentlich alles.

P.:Gab es mit Günter Bruno Fuchs eigentlich nur so Gespräche über Kneipen- und Dichtersachen, oder hat er auch zum Beispiel über Fußball, über Autos, über Politik oder sowas geredet?

K.:Nee, also über Fußball und Autos ganz bestimmt nicht, und wenn, dann eher abfällig. Na - nicht abfällig, aber eher mit Vorbehalten. Er ging völlig in Literatur und allem, was damit zusammenhängt, auf. Politisches Engagement hat er eigentlich nur mit einer gewissen Verachtung und einem gewissen Vorbehalt gezeigt. Er war da in Reutlingen, bevor er nach Berlin kam, glaube ich, ganz aktiv in der IDK (Internationale der Kriegsdienstgegner).

P.:Mich hat gewundert, dass er eine Reihe Flugblätter und Aufrufe gegen alle möglichen Sachen unterschrieben hat (Klaus Wagenbach hat das ja in "Vaterland, Muttersprache" gesammelt). So konkret hat er sich in seinen Texten und Bildern ja nicht geäußert,

K.:Nee, - eine der ersten Arbeiten der Rixdorfer[10] war ein Plakat gegen die Taubenvernichtungsaktion und noch verschiedene Sachen vom Senat mit dem Text: "Taubenmörder schaffen Ordnung!" Das ist eigentlich das Einzige, was ich kenne.

P.:Ist er da irgendwie auf den Bauch gefallen mit der Politik, also mit direkten Sachen? In seiner frühen Zeit hat er ja. auch Plakate gemacht gegen eine Werbung für die Armee und so weiter.

K.:Ja - ich weiß nicht - , war das von Hoffnungslosigkeit oder von Aussichtslosigkeit bestimmt...?

P.:Mir ist aufgefallen, dass in seinen Gedichten und Geschichten ganz selten Frauen vorkommen, und wenn, dann oft so ein bisschen abschätzig betrachtet.

K.:Na ja, er produzierte sieh gern als Weiberfeind.

Diese Saufkumpanei ist eben 'ne Sache unter Kerlen, unter Männern. Er hatte eigentlich, soweit ich es beurteilen kann, keine Veranlassung dazu. Er war verheiratet, als ich ihn kennen lernte in erster Ehe mit - ich weiß nicht mehr, wie sie heißt -, und das war eigentlich mehr so eine Attitüde.

Diese Attitüde der Weiberfeindlichkeit, die brach immer durch und wurde verstärkt, wenn er mit Robert Wolfgang Schnell zusammen war, oder eben, wenn er so eine Phase hatte, wo er sich um nischt kümmerte und eben durch die Kneipen zog Das hatte er ja streckenweise drauf, und da begegnen einem dann natürlich Tanten und Lehrerinnen alle ein bisschen maliziös, nicht?

P.:War er zweimal verheiratet?

K.:Zweimal, ja, und in der zweiten Ehe hat er eine Tochter hinterlassen, Anja heißt die, und die hat ihm eigentlich sehr viel gegeben. Man sieht das so an den Sachen, die er seit der Zeit gemacht hat, und die er ihr auch gewidmet hat. Die zweite Frau hat sich von ihm ja dann scheiden lassen. - Das war dann immer ein bisschen anstrengend, diese Phasen der Durchbrüche des - ja wie nennt man das nun, des -?

P.:Er hat dann bei seiner Mutter gewohnt zum Schluss?

K.:Ja, das heißt, ganz zum Schluss hatte er irgendwo in der Güntzelstraße ein Zimmer zum Arbeiten, wo er sich zurückgezogen hatte, um irgendeine größere Sache zu machen. Was das eigentlich war, weiß ich gar nicht. Ja, dieses Verhältnis zu Frauen war insofern ein gestörtes, und wurde aus dieser Störung reflektiert, eben: "Wo warst du denn schon wieder? Wie riechst du denn, siehst du denn aus?!" Das eine bringt das andere mit sich. Ich meine, aus welchen Quellen das nun alles genährt wurde, ach Gott, das streift ja das Gebiet der Analyse und was weiß ich alles.

P.:Na ja, dass er mit seiner Mutter da so lange zusammen war, das ist doch vielleicht auch ein Grund.

K.:Na ja, das kommt ja alles zusammen. Er war auch sehr befreundet mit V. O. Stomps (Victor Otto Stomps war schwul, T.P.), konnte aber mit der Homoerotik eigentlich nichts anfangen; das war ihm wiederum lächerlich und absurd.

P.:Hat er das auch abgelehnt?

K.:Nee, abgelehnt gar nicht - er war nicht so gönnerhaft tolerant -, er hat das akzeptiert, aber ihm selbst war es kicherich, er konnte damit nichts anfangen.

P.:Da gibt es diese schöne Stelle in "Aus dem Leben eines Taugenichts", wo die Mondfahrer oben anstimmen: "So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder", und wo die dann unten eine Tracht Prügel beziehen für das Wort "Brüder" von ihren Frauen, die sagen: "Die Kerle werden da oben allmählich schwul! Schluss mit der Fliegerei! Schön unten geblieben!"

K.:Ja, - ja.

P.:Haben Sie ihn eigentlich auch mal traurig erlebt, oder war er so im Umgang mit Leuten immer gut aufgelegt?

K.:Na ja, traurig eigentlich nicht -, so ins Bier heulender Weise eigentlich nicht. Jeder, der dieses Talent hatte, wurde von ihm als "Miesling" bezeichnet. Wenn es ernst wurde, wurde ihm meistens sehr komisch. Das wischte er dann beiseite "najanajanajanaja!" und so, nicht? "Nu wolln wa doch mal nich zu sehr in der Schiefe türfen", oder irgendwie so. Er hat das dann immer so ein bisschen, abgetan.

Ich kann mich erinnern, da hatten wir ein nächtliches Streitgespräch um die Miete der zinke - Räume und Konsequenzen, die zu ziehen wären, und was damit zusammenhängt, wenn man die Lasterei allzu fröhlich pflegt und allzu bedenkenlos, dass das eben doch die ganze größere Sache durchaus zu gefährden in der Lage ist (Mit aller Vorsicht und allen freundschaftlichen Vorbehalten). Da haben wir also eine ganze Nacht lang heftigst diskutiert und heftige Wortgefechte ausgefochten. Das zog sich also hin bis morgens um fünf.

P.:Da ist er dabei geblieben?

K.:Ja, ja durchaus, und man kam dann vom Hundertsten ins Tausendste, das zog sich ewig hin, und das Ulkige war,dass wir beide wie Kinder zwischendurch zeichneten, malten, Collagen machten, uns gegenseitig das Uhu wegnahmen, alles Mögliche -. Ja, er war eigentlich aufs Ernsteüberhaupt nicht festzulegen, er nahm das einfach nicht ernst. Er befand sich da in bester Gesellschaft, und das wurde eben auch als Dada-gemäßoder Dada-ungemäßbezeichnet.

Er hatte es ja sehr mit Dada, verehrte alles, was damit zusammenhing und sah das als einzige Möglichkeit, dem Ernst des Lebensüberhaupt in irgendeiner Form entgegenzutreten. Wer das nicht begriff, naja, der war eben selber Schuld und dadurch dann hinten runter. Das war dann eben kein Umgang für ihn.

Er war eigentlich Anarchist im besten Sinne. Und auch konsequent friedlich, nicht?

P.:Es ist merkwürdig, dass ich das Wort "Anarchist" noch nie gelesen oder gehört habe im Zusammenhang mit Günter Bruno Fuchs - außer in diesem einen Spruch da.

K.:Das kommt mir auch gerade und ganz spontan so in den Sinn, wo wir eben soüber Dada und alles reden.

P.:Ich habe das nämlich auch schon gedacht. - Und das gilt ja mit allen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Der Schwierigkeit zum Beispiel, dass sich völlige Freiheit von Herrschaft immer als schöne Idee, aber selten als praktikable Lösung herausstellt.

K.:Er war es also nicht programmatisch. Die Leute reden ja bekanntlich immerüber das, was sie nicht haben oder nicht sind, und das am liebsten. Vielleicht ist ihm das deswegen nie untergekommen, vielleicht war er sich dessen auch gar nicht so bewusst, dass er es als Attitüde hätte tragen können. Er war es einfach. Er hatte ein sehr reserviertes Verhältnis zur so genannten "Obrigkeit" und zu allem, was irgendwie strukturiert war.

P.:"Anarchismus" ist ja auch schon wieder irgendeine Schublade, und man sieht ja, wie die, die sich heute so nennen, leicht in eine Ecke gedrängt werden, in die sie vielleicht doch nicht reingehören.

K.:... Ist schon wieder ne Schublade, ja. Ich meine den ohne Schublade.

P.:Ja, darum wird er sich nie so genannt haben. Es gibt ja keine Stelle, wo er mal sagt, das und das bin ich, als Etikett oder so.

K.:Na ja, er ist der dicke Mann, der wandert, nicht?

P,: Ja, dick war er auch.

K.:Ja.

Ich bekomme noch Adressen und Bekannte genannt, den Tipp GBFs Mutter und eine Frau Kotz ("bitte wie "Koots" sprechen!") zu besuchen.unser.. Gespräch verläuft sich dann, und ich mache, dass ich davonkomme.

Abb. 6

Abb. 7

2.2 Waltraud Kotz

Frau Kotz war eine Nachbarin der zinke, die sich mit deren Inhabern anfreundete damals. Ich finde die Oranienstraße 27 im jetzt türkisch besetzten Teil der Stadt, trete durch die schwere Tür zum Hinterhof und fotografiere den Ort, an dem früher die Galerie war.

Im Vorderhaus, ein paar Treppen hoch, wohnt noch immer Frau Kotz und macht mir auf. Ich sehe, sie ist ausgehbereit hergerichtet. Ja, gerne würde sie mit mir sprechen, nur jetzt gehe es nicht, sie müsse ihren Neffen abholen, kurz könne ich ja hereintreten, solle nicht im Kalten stehen bleiben. Da sei er ja, der Günter Bruno Fuchs. Sie deutet auf die Wände ihres Wohnzimmers, an denen ich das bekannte runde Gesicht zwischen den dicken schwarzen Flächen seiner Holzschnitte erkenne.

Morgen sei es auch schlecht, da gehe sie zu Robert Wolfgang, Ja, ich weiß, dass er krank ist. Nun, es gehe ihm schon wieder besser, aber ob er wieder seine alte geistige Schaffenskraft erlangen werde, wisse man ja leider nicht.

Frau Kotz scheint noch verlegener zu sein als ich, ihre Lider fallen herunter, sie blickt mich aus geschlossenen Augen an. Wir verabreden einen Termin morgen Vormittag, Ich glaube, Waltraud Kotz freut sich. Ich mich auch.

Am nächsten Tag kommen wir zunächst ins Reden über GBFs Tod, von dem Frau Kotz noch immer sehr betroffen ist. Sie fand die Todesanzeige damals vor, als sie gerade von einer längeren Kanada-Reise zurückkam.

Vom Tag ihrer Abreise erzählt sie:

Kotz:Und bevor ich abflog, telefonierten wir noch zusammen, - und direkt am Tage meines Abflugs, da rief er mich um neun Uhr früh an und verabschiedete mich noch mal: "lustige Häschen und tausend Sonnenstrahlen sollen dich begleiten!" Er sagt:

"Mensch, du Waltraud, das ist nachher so herrlich, wenn du wiederkommst, du hast dann ganz andere Eindrücke und dann vieles zu erzahlen, und es passt so schön, weil ich ja dann in Klausur bin, und für die - das Jubiläum wollte er da arangieren. Das sollte hier hinten noch mal provisorisch alles aufgebaut werden, also der Hinterhof bestand noch, bloß danach ist dann ja nun alles abgerissen worden.

Nur langsam tasten wir uns in die frühere Vergangenheit zurück.

Die zinke hatte ja den Anfang gemacht hier mit Galerie. Und da war noch der - unser Texas-Willi hier -, der Kressmann, der war da Bezirksbürgermeister, und ich dachte, ja was soll da schon -. Mein Interesse galt schon immer allem Schönen, ich habe viele Ausstellungen besucht und - naja -, als ich hielt davon nichts.

Ich sah die vier dann mal so über den Hof gehen. Das war der Günter Anlauf, da dachte ich, ja der sieht aus - also ja - wie ein Adler. Und den Günter Bruno Fuchs, das war für mich der - ein lustiger Ball, ein springender Ball: Trotz seiner Fülle hatte er einen Gang, als wenn er schwebt, ja, das ist so. Er tanzte auch dementsprechend - ganz leicht. Ja und dann war da noch Sigurd Kuschnerus, und das war für mich der Schüchterne.

Propp:Der war auch der Jüngste.

K.:N' Braver - ja - fand ich. Und Schnell war dann -, also mit donnernder Stimme hörte man den über den Hof gehen, das war dann alles voller Leben, und -, Na ja, bis meine Tochter dann eines Tages nicht zur Zeit rauf kam und ich runter ging, und ich stellte mich vor und sah!

Da war ich fast "beschämt, dass ich mich da nicht eher sehen ließ, denn es war sehenswert. Ich war fassungslos, was gezeigt wurde. Auch die Sachen, die Arbeiten von dem Anlauf, das war einfach großartig. Da war dann unter anderem schon von dem Kuschnerus da das frühere Europa-Haus und ja also eben sehr, sehr schöne Sachen. Na ja, und da schrie alles: "Dass es hier sowas gibt, und das wohnt hier im Haus!" Und da große Freude und: "Was meinen Sie, wen wir heute abholen, den V.O. Stomps!" Und dann sollte ich durchaus mitkommen. Ich sage: "Nee, also das finde ich großartig, das ist sehr lieb, aber das kann ich nicht, das kommt mir sehr unvorbereitet, genau wie mein Besuch hier heute unvorbereitet ist", und habe dann davon Abstand genommen. Und dann wurde natürlich von unterwegs nachher irgendwo angerufen, und ich solle doch nachkommen -, Na ja, also das wollte ich nun auch nicht. Und dann wurde unsere Freundschaft eine sehr, sehr enge, wie ich sie eigentlich dann nicht erwartet hatte. Und indem ich die einzige war, die eben hier Telefon im Hause hatte (außer der Orthopädie hier unten, aber der hat ja nun abends dann prinzipiell geschlossen - ist ja klar!), aber die Kotz'n, die war ja im Hause, und dann bat man mich, ob man ein Gespräch hier in Empfang nehmen dürfte, das wäre so gegen 20 Uhr. Ich sag': "Ja aber - keine Frage!" Ja und dann kam er so mit Hand auf dem Rücken, dann war da ein Fläschchen, und dieses hat sich dann so eingebürgert, dass es überhaupt gar nicht mehr anders denkbar war, als dass man nach der zinke entweder hier oben oder drüben in der Jägerklause saß.

Und dann war unser lieber GeBe, der - es war ja nie Geld vorhanden, das gab's ja einfach nicht -, und dann stand da eine große Vase, dann durften die Besucher da mal einiges hineinwerfen. Das sollte aber zum Wohle der gesamten zinke dienen - das ist klar -, aber da wurde mitunter gar nichts draus, das nahm das liebe Günterchen als Letzter mit rüber in die Jägerklause, und hatte dann die Kanne voller Groschen (und einzelne Markstücke waren auch dabei), na und dann - ist doch klar! - und dann ging das eben lustig weiter. Na ja.

P.:Waren die anderen Nachbarn hier auch irgendwie so dabei, oder haben die sich öfter mal gestört gefühlt?

K.:Kein, da hat sich überhaupt nichts getan, die haben sich das auch gar nicht angekuckt. Da war kein Interesse. Die fanden dann höchstens, ach: laut und der war besoffen... Also kleingeistig bis zum Geht-nicht-mehr.

Und als der Grass hier seine Lesung hatte - da war dann ein Flötenspieler, der immer in kleinen Pausen dann "düdlüdlüt" machte -, da fingen die an, da oben in der dritten Etage, den Babysittersong dazwischen zu spielen (ein in dieser Zeit bekannter Sehlager, T.P.).

Nun müssen Sie sich vorstellen, dass es ja meistens so war, dass verschiedene Dinge fehlten, und. dann schnappte ich mir alles, was ich an Gläsern hatte, dann alles, was an Aschenbechern bei mir vorhanden war, dann fehlten Schraubenzieher, dann Steckdo- nein - Verlängerungsschnüre und Stehlampe, und ich schleppte also - es war alles dann mau.

P.:und die Hälfte .kam dann zurück?

K.:Na, das war nicht so, dass nur die Hälfte -, das klappte dann schon, dass ich's wieder bekam. Aber es war ein herrliches Zusammenleben. und es war nachher auch so, dass mir, wenn niemand hinten war in der zinke und es wurden Bilder abgegeben, dass man das alles dann bei mir ließ. Und wenn es nun richtig schön kalt war, dann hab ich schon Kohlen runter gebracht und geheizt.

P.:Hatten Sie nicht noch zu arbeiten damals?

K.:Ja, ich hatte noch eine Agentur, konnte mir aber die Zeit einteilen, wie ich wollte. Und da war ich denn eben in jedem Falle, weil, ich war der zinke sehr zugetan. Wir waren wirklich eine Familie. Es war herrlich.

P.:Mir ist aufgefallen, dass der Günter Bruno Fuchs in seinen Gedichten, Geschichten und auch in den Kinderbüchern schon Frauen - wenn sie überhaupt vorkommen - immer so ein bisschen schnippisch darstellt.

K.:Ja! - Na, ich nehme auch an, dass seine Erfahrungen nicht die allerbesten waren, und dass er sich deshalb -. Ich meine, die zweite Scheidung scheint ihn wohl doch sehr mitgenommen zu haben, denn an dieser Jutta hing er sehr. Er war an sich ein seelenvoller Mensch und dankbar für jedes liebe Wort.

P.:Aber war es nicht manchmal auch schwierig, mit ihm zusammenzuleben? Wenn er zum Beispiel so mal abgetaucht Ist ein paar Tage?

K.:Ja -, ich werde Ihnen sagen, wenn eine Frau das nicht akzeptieren kann, dann darf sie diesen Menschen nicht an sich binden, finde ich. Sie wusste es. Ich kenne sie ja alle nicht anders, es gibt ja kaum einen Schriftsteller, der nicht irrsinnig gesoffen hat - überall ist das nachzulesen.

Also wir haben hier mitunter - das will ich Ihnen nur kurz sagen -, wir haben hier mitunter die Nacht total durchgemacht. Und ich habe nicht gewusst, dass ich trinken kann, ich habe früher -glauben Sie es mir bitte! -, ich habe immer gedacht: Wie kann man das Zeug, was so erbärmlich stinkt ("stinkt" habe ich gesagt!) freiwillig in sich hineinkippen? Also ich fand's ganz ordinär. Diese Schnäpse. Und also vor allen Dingen, wir hatten ja hier den -, wenn ich Dornkaat kaufte, dann haben die getobt, was das für eine sinnlose Verschwendung wäre, der Korn, Zwei Flaschen hätte ich dafür gekriegt!

Denn ich sorgte später auch dafür - nicht? -, denn wenn kein Geld ... Darüber redet man gar nicht, das war alles ganz selbstverständlich. Und dann hätten Sie sehn müssen, wie hier die Schnitten zurechtgemacht wurden. Jeder ging an den Kühlschrank! - der Appetit! - wie eigenartig die Geschmacksrichtungen waren. Ich hab dann bloß immer gesagt: "jaja, macht, macht mal!" Der eine hat sich Zwiebelstullen gemacht, der andere mochte gern durchwachsenen Speck mit Pfeffer drauf, und einer trank Milch so furchtbar gern -. Es war sagenhaft, was sich hier - wie sich's abgespielt hat.

Auch die Möbel wurden mitunter gerückt und meine Wohnung sah völlig verändert aus.

Und dann habe ich so fleißig mitgetrunken, dass ich mich gewundert habe. Also soll ich's bedauern, dachte ich, oder soll ich froh sein, dass ich's kann - ich wusste es nicht mehr, und alles hat sich gewundert, alles lag nachher natürlich unterm Tisch, und ich suchte dann auch einmal meinen GeBe - naja -, der lag dann in der Küche auf zwei Stühlen: Kopf so und die Beine da - er lag.

P.:Ich wundere mich immer, wie diese Leute da dann auch wieder runter gekommen sind, denn die haben sich ja auch wieder an den Schreibtisch gesetzt und was geschrieben und formuliert und - alles mögliche.

K.:Ja, und bei mir ging's auch gleich weiter, nicht? Und es hat keiner sein Gesicht verloren! Es ist nicht so gewesen, dass man -, auch was sie sprachen, es war alles gut. Es war nichts Verwirrendes dabei, wo man dachte: ogottogott jetzt, was -. Ich staunte über diese Wachsamkeit, über dieses Wachsein des Geistes überhaupt. Dann müssen Sie sich vorstellen, dass hier sieben bis acht Männer in dem breiten Bett gelegen haben. Und ich hab indessen aufgeräumt, hab die Sachen wieder weggeräumt -. Und dann die Bierkapseln, die hat meine Aufwartung dann im Bett in den Rändern gefunden und oben in der Lampe: da warn die Dinger da hoch - die waren dann da oben, ja und dann musste ich Tochter wecken, weil die zur Schule musste, und sagte dann: "Kinder, los, raus! Meine Breuern kommt gleich!" Sind sie dann nebenan gegangen - es war dann GeBe Fuchs und Manfred Bieler, die ja sehr eng befreundet waren -, und haben eine Windmühle gekauft. Und dann dauerte das nicht lang, da sind sie wieder hoch gekommen. Ja sicher hat die zinke mitunter auch darunter gelitten. Sie wurde nicht eröffnet. Nun war ich da und hab das dann bloß gemacht.

P.:Haben die da eigentlich auch mal gut verkauft in der zinke?

K.:Ja, so einiges schon, aber es ist im Verhältnis nicht doll, was dabei herausgekommen ist. Es ist ihnen ja dann auch nicht gegeben worden, was ihnen zugesagt wurde.

P.:Was hat denn der Günter Bruno Fuchs gemacht, um überhaupt leben zu können? Denn genug Geld ist von den Bildern ja damals nicht raus gesprungen.

K.:Nein, das nicht. Naja, er hat seine Bücher geschrieben und seine Zeichnungen -, es ist doch schon dann und wann was gekommen, sonst hätte er ja gar nicht existieren können. Natürlich war es schwer.

P.:So früher, da hatte er ja alles mögliche gemacht. Ich hab gehört, er hat so auf Kärtchen Bilder gemalt, Gedichte rauf geschrieben und ging dann von Tür zu Tür die verkaufen.

K.:Hat er, ja. Das war aber die Zeit, wo ich ihn noch nicht kannte.

P.:Hat er eigentlich so von früher mal erzählt, oder war er immer nur im "hier und jetzt"?

K.:Nein, er war nur -. Das ist genau, wie ich fassunglos war, was er für wunderschöne Sachen gezeichnet hat. Das müssen Sie sich bei Frau Fuchs ansehen. Wunderschöne Sachen, sehr sehr - fromme Dinge, die er auf Papier brachte.

Wissen Sie - ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll -, aber es ist so, dass er sich hier sehr geborgen fühlte. Er freute sieh auch über jeden Brief. Er sagte: "Waltraud, wenn ein Brief kommt mit deiner Girlandenschrift!" Und wenn er kam, er sagt: "Dein lachendes Gesicht!" Er hat mich nie böse gesehn. Andere hätten vielleicht gesagt, ach um Gottes Willen, was stellen die hier an, was -. Also es war eine so -, wir haben den Mackie Messer gesungen, wir haben "Haifisch, der hat Zähne" und "Fährt ein kleines Schiff nach Hongkong" -, aber das war es nicht, sondern: "Fährt ein kleiner Clip nach Hongkong", weil denn: Umfassen, und der Clip, der war dann sonst wo -. Es war so lustig!

P.:Und Sie waren nie mal sauer auf ihn oder so?

K.:Kenn' ich gar nicht! Ja, nein, noch nie - überhaupt nicht. Und darum - ich sage Ihnen ja -, darum hat er sich ja bei mir auch sehr wohl gefühlt. Ein Jahr nachdem die zinke eröffnet war, da hat er - das wurde dann nachher unser gemeinsames Lied: "Am Tag, als der Regen kam" -, da hat er doch tatsächlich drei Tage erst drüben vor der Tür geschlafen, dann hier vor der Tür geschlafen und wollte durchaus hier bleiben. Und ich sage, ja GeBe, zu Hause wartet man auf dich, und man soll nichts übertreiben, und -.

P.:Da war er schon mit der Jutta verheiratet?

K.:Neenee, da war er noch mit der Gisela verheiratet, mit der ersten Frau. Aber es war bei dem, bei alledem, was ich Ihnen sage, war das nur eine reine, tiefe Freundschaft. Er hätte auch nie irgendwelche Annäherungen - er fand mich eben ganz herrlich, dass ich so war.

P.:Das war ihm sicher auch am liebsten, da hatte er -.

K.:Das war ihm am liebsten -, und wenn ich Ihnen die Zettelchen zeige -, das ist alles so - wissen Sie -, das sagt so viel aus, es sagt so furchtbar viel aus. Es ist alles so furchtbar wertvoll, was ich habe, und ich kann mich da von nichts, aber auch von gar nichts trennen - hänge, hänge sehr daran.

Frau Kotz zeigt mir einige der Zettel, die sie aufbewahrt hat. Darauf steht zum Beispiel:

"Morgen Vormittag, 11 Uhr"

"Guten Abend! sagte der Herr vom Hinterhof"

"Schon gegangen - liebe Grüße"

"liebe Waltraud! Bin in der zinke"

"Vielleicht hast Du eine Minute Zeit"