Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Krimi

- Serie: Básica de Bolsillo. Sherlock Holmes

- Sprache: Spanisch

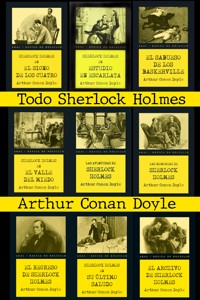

La obra completa de Sherlock Holmes. Este ebook incluye todos los libros de relatos y las cuatro novelas que Sir Arthur Conan Doyle dedicó al más conocido y admirado detective de todos los tiempos: Sherlock Holmes. Este ebook incluye: - Estudio en escarlata (Novela, 1887) - El signo de los cuatro (Novela, 1890) - Las aventuras de Sherlock Holmes (Relatos, 1892) - Memorias de Sherlock Holmes (Relatos, 1894) - El sabueso de los Baskerville (Novela, 1901-1902) - El regreso de Sherlock Holmes (Relatos, 1903) - El valle del terror (Novela, 1914-1916) - Sherlock Holmes. Su último saludo (Relatos, 1917) - El archivo de Sherlock Holmes (Relatos, 1927)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 3252

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Títulos originales

The Sign of Four / A Study in Scarlet / The Hound of the Baskervilles / The Valley of Fear / The Adventures of Sherlock Holmes / The Memoirs of Sherlock Holmes / The Return of Sherlock Holmes / His Last Bow / The Casebook of Sherlock Holmes

El signo de los cuatro

© Ediciones Akal, S. A., 2018

Estudio en escarlata

© Ediciones Akal, S. A., 2016

El sabueso de los Baskerville

© Ediciones Akal, S. A., 2015

El valle del miedo

© Ediciones Akal, S. A., 2018

Las aventuras de Sherlock Holmes

© Ediciones Akal, S. A., 2015

Las memorias de Sherlock Homes

© Ediciones Akal, S. A., 2016

El regreso de Sherlock Homes

© Ediciones Akal, S. A., 2021

Su último saludo

© Ediciones Akal, S. A., 2021

El archivo de Sherlock Homes

© Ediciones Akal, S. A., 2023

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN (Obra completa): 978-84-460-5413-9

Akal / Serie Negra

Arthur Conan Doyle

TODO SHERLOCK HOLMES

El signo de los cuatro / Estudio en escarlata / El sabueso de los Barskerville / El valle del miedo / Las aventuras de Sherlock Holmes / Las memorias de Sherlock Holmes / El regreso de Sherlock Holmes / Su último saludo / El archivo de Sherlock Holmes

Akal / Básica de Bolsillo / 342

Serie Negra

Arthur Conan Doyle

EL SIGNO DE LOS CUATRO

Traducción de: Silvana Appeceix

El signo de los cuatro (1890) es la segunda de las novelas escritas por Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes de protagonista. Tras la desaparición de su padre en circunstancias poco claras, la señorita Mary Morstan empieza a recibir perlas de alguien cuya identidad desconoce y que le ha citado para reunirse con ella. Mary recurre a Sherlock Holmes, quien acepta desentrañar el caso y, junto con Watson, acudir como acompañante de la muchacha a la entrevista. El encuentro les conduce a Thaddeus Sholto y su hermano, hijos de un amigo del padre de la señorita Morton, quienes les descubren la existencia de un tesoro indio causante de desgracias para aquellos que desean poseerlo... Se abre un nuevo caso para el sagaz detective.

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original:

The Sing of the Four

© Ediciones Akal, S. A., 2018

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4623-3

Capítulo I

La ciencia de la deducción

Sherlock Holmes tomó la botella de la esquina de la repisa de la chimenea y sus jeringas hipodérmicas de su elegante estuche de tafilete. Con sus dedos largos, blancos y nerviosos, ajustó la frágil aguja y enrolló hacia atrás el puño izquierdo de su camisa. Durante algunos segundos, sus ojos descansaron pensativamente en su fuerte antebrazo y en su muñeca, cubiertos ambos de puntos y cruzados de innumerables marcas de los pinchazos. Finalmente, clavó en la carne la punta afilada, presionó hacia abajo el diminuto émbolo y se dejó caer hacia atrás, hundiéndose en el sillón de terciopelo con un largo suspiro de satisfacción.

Tres veces al día durante muchos meses yo había sido testigo de esta operación, pero el hábito no había acostumbrado mi mente a ella. Al contrario, todos los días me irritaba más ante semejante espectáculo y mi consciencia se revelaba cada noche al pensar que me había faltado el coraje para protestar. Una y otra vez había jurado que diría todo lo que pensaba al respecto; pero había algo en la actitud fría e imperturbable de mi compañero que lo convertía en el último hombre con el que uno se atrevería a tomarse algo parecido a una licencia. Su gran energía, su comportamiento superior y la experiencia que yo había tenido de sus numerosas cualidades extraordinarias me intimidaban y me volvían reacio a enfrentarme a él.

Sin embargo, aquella misma tarde, fuese a causa del Beaune[1] que había tomado en el almuerzo o de la irritación adicional que me producía su comportamiento deliberado, sentí de repente que ya no podía permanecer callado.

—¿Qué le toca ahora –pregunté–, morfina o cocaína?

Levantó sus ojos con languidez del viejo libro con caracteres góticos que había abierto.

—Es cocaína –dijo–. Una solución al siete por ciento. ¿Le gustaría probarla?

—Decididamente, no –contesté con brusquedad–. Mi estado físico aún no ha superado la campaña afgana. No puedo permitir que sufra tensiones adicionales.

Sonrió ante mi vehemencia y dijo:

—Quizá tenga razón, Watson. Supongo que sus efectos físicos son malos. Yo la encuentro, sin embargo, tan trascendentalmente estimulante y clarificadora para la mente que sus efectos secundarios me tienen sin cuidado.

—¡Reflexione! –dije con gravedad–. ¡Piense en las consecuencias! Su cerebro puede, como usted dice, estimularse y excitarse, pero a través de un proceso patológico y mórbido que produce cambios en los tejidos y puede, como mínimo, sumirlo en una debilidad permanente. Usted sabe, además, la reacción sombría que lo embarga cuando desaparecen los efectos. Sin duda no vale la pena. ¿Por qué debería usted arriesgarse, por un simple placer pasajero, a perder aquellas grandes habilidades con las que ha sido dotado? Recuerde que no hablo solamente como su camarada, sino como un médico a una persona de cuyo bienestar es, hasta cierto punto, responsable.

No pareció ofenderse. Por el contrario, juntó la punta de los dedos de ambas manos y apoyó los codos sobre los brazos de la silla, como alguien que encuentra gran placer en la conversación.

—Mi mente –dijo– se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el criptograma más abstruso o el análisis más intrincado y entonces me sentiré en mi elemento. Sólo así puedo prescindir de los estimulantes artificiales. Pero detesto la aburrida monotonía de la existencia. Ansío la exaltación mental. Ese es el motivo por el que elegí mi particular profesión o, mejor dicho, la creé, ya que soy el único en todo el mundo.

—¿El único detective no oficial? –dije, levantando mi ceja.

—El único detective no oficial de consultas –contestó–. Soy el último y más alto tribunal de apelación en lo que concierne a lo detectivesco. Cuando Gregson o Lestrade o Athelney Jones están perdidos (que, dicho sea de paso, ocurre diariamente), me traen el asunto. Yo examino la información como un experto y doy mi opinión de especialista. No exijo ningún reconocimiento y mi nombre no aparece en los periódicos. El trabajo mismo, el placer que siento al hallar un campo en el que puedo aplicar mis peculiares habilidades, es mi mayor recompensa. Pero usted ya fue testigo de mi método de trabajo durante el caso de Jefferson Hope.

—Sin duda –dije, cordialmente–. Nada me ha impresionado tanto en toda mi vida. Hasta lo incluí en un pequeño folleto con el título algo fantástico de Estudio en escarlata[2].

Holmes negó tristemente con la cabeza y dijo:

—Le eché un vistazo. Para ser honesto, no puedo felicitarlo por la obra. La investigación detectivesca es, o debería ser, una ciencia exacta y exige ser tratada como tal: de la misma manera fría y carente de emoción. Usted ha intentado darle un tinte romántico, y el resultado es idéntico a si tratara de incluir una historia de amor en el quinto postulado de Euclides[3].

—Pero el romanticismo estaba allí, a la vista –protesté–. Yo no modifiqué los hechos.

—Algunos hechos deberían ser suprimidos o, por lo menos, ser tratados con un justo sentido de la proporción. Lo único que valía la pena mencionar era el curioso razonamiento analítico, de los efectos a las causas, que utilicé para resolver el caso.

Me molestó semejante crítica de un trabajo que había sido especialmente diseñado para complacerlo. Confieso que yo también me sentía irritado ante el egoísmo que parecía demandar que cada frase de mi panfleto estuviera dedicada a sus hazañas. Más de una vez, durante los años que llevaba viviendo con él en Baker Street, había observado que una pequeña dosis de vanidad subyacía en el comportamiento tranquilo y didáctico de mi compañero. Sin embargo, no hice ningún comentario y permanecí sentado cuidando mi pierna herida. Me la había atravesado una bala de jezail[4] hacía algún tiempo y, aunque no me impedía caminar, dolía con cada cambio de temperatura.

—Mis actividades se han extendido recientemente al continente –dijo Holmes después de un tiempo, mientras llenaba su vieja pipa de raíz de eglantina–. La semana pasada fui consultado por François de Villard, quien, como usted probablemente ya sabe, se ha ganado cierto renombre en el servicio francés de detectives. Tiene esa capacidad celta de intuición rápida, pero no posee la suficiente amplitud de conocimientos exactos esenciales para desarrollar los niveles más elevados de su arte. El caso giraba en torno a un testamento y mostraba algunos puntos interesantes. Fui capaz de remitirlo a dos casos paralelos, uno ocurrido en Riga en 1857 y el otro en St. Louis en 1871, que le han sugerido la verdadera solución. Aquí está la carta que recibí esta mañana en la que reconoce mi ayuda.

Mientras hablaba, lanzó hacia mí una hoja arrugada de papel extranjero. Le eché un vistazo y llegué a percibir una gran cantidad de signos de admiración antecedidos por varios magnifiques, coup-de-maîtres y tours-de-force[5], que atestiguaban la ardiente admiración del francés.

—Habla como un discípulo a su maestro –dije.

—Estima en exceso mi asesoramiento –dijo Sherlock Holmes con aire despreocupado–. Él también tiene notables habilidades. Posee dos de las tres cualidades necesarias para ser un detective ideal: el poder de la observación y de la deducción. Sólo le falta conocimiento, pero quizá le venga con el tiempo. Ahora está traduciendo mis pequeñas obras al francés.

—¿Obras?

—¡Oh! ¿No lo sabía usted? –exclamó con una risa–. Sí, soy culpable de haber escrito algunas monografías. Todas tratan de temas técnicos. Aquí, por ejemplo, tengo una: «Sobre las diferencias entre las cenizas de varios tipos de tabaco». En ella enumero ciento cuarenta tipos de cigarros, cigarrillos y tabaco de pipa, con láminas a color que ilustran las diferencias entre los distintos tabacos. Es un tema que surge continuamente durante los juicios a criminales y que a veces es una pista de suma importancia. Si usted puede decir con seguridad, por ejemplo, que cierto asesinato fue cometido por un hombre que fumaba un lunkah indio[6], entonces el número de sospechosos decrece considerablemente. Para el ojo entrenado existen tantas diferencias entre la ceniza negra de un Trichinopoly[7] y la pelusa blanca del ojo de pájaro[8] como entre un repollo y una patata.

—Usted posee un talento extraordinario para el detalle –comenté.

—Reconozco su importancia. Aquí tengo mi monografía sobre cómo rastrear pisadas, con algunos comentarios sobre el uso de yeso en París para preservar las huellas. Aquí, además, tengo un trabajito curioso sobre la influencia de la profesión sobre la forma de las manos, con litografías de manos de canteros, marineros, cortadores de corcho, cajistas de imprenta, tejedores y pulidores de diamantes. Es un tema de gran interés práctico para el detective científico, especialmente en los casos de cadáveres no identificados o para descubrir los antecedentes de un criminal. Pero le estoy cansando con mis pasatiempos.

—Claro que no –contesté con seriedad–. Es de gran interés para mí, especialmente desde que tengo la oportunidad de observar la aplicación práctica de todo ello. Hablaba usted hace un momento de la observación y de la deducción. Sin duda, hasta cierto punto una implica la otra.

—En absoluto –contestó, recostándose lánguidamente en su sillón y despidiendo de su pipa espirales de un humo grueso y azul–. Por ejemplo, la observación me dice que usted ha ido esta mañana a la oficina de Correos de Wigmore Street, pero la deducción me permite saber que, una vez allí, usted envió un telegrama.

—¡Correcto! –dije–. ¡Correcto en ambas cosas! Pero debo confesar que no entiendo cómo lo sabe. Fue un impulso ir allí, y no se lo he mencionado a nadie.

—Es la simplicidad misma –comentó, riéndose por lo bajo ante mi sorpresa–. Es tan absurdamente simple que explicarlo resulta superfluo. Sin embargo, podría servir para definir los límites de la observación y de la deducción. La observación me dice que usted tiene un poco de barro rojizo adherido a su empeine. Justo enfrente de la oficina de Wigmore Street han levantado el pavimento y han excavado algo de tierra que yace de tal manera que es difícil no pisarla al entrar a Correos. La tierra posee este peculiar tinte rojizo que no se encuentra, por lo que yo sé, en ninguna otra zona del barrio. Hasta aquí la observación; el resto es deducción.

—Entonces, ¿cómo dedujo lo del telegrama?

—Ya sabía que usted no había escrito una carta, porque estuve toda la mañana sentado frente a usted. Veo, además, sobre su escritorio abierto una lámina de sellos y un grueso fajo de postales. Entonces, ¿para qué iría a Correos sino para enviar un telegrama? Elimine el resto de los factores, y el que queda debe ser el verdadero.

—Ciertamente es verdadero en este caso –contesté después de meditar un poco–. Sin embargo, el asunto es, como usted dice, de lo más sencillo. ¿Le parecería impertinente por mi parte si sometiera sus teorías a una prueba más severa?

—En absoluto –contestó–. Me evitaría tomar una segunda dosis de cocaína. Me encantaría enfrascarme en cualquier problema que usted pudiera plantearme.

—Le he oído decir que es difícil que un hombre use cotidianamente un objeto sin dejar impresa sobre él su individualidad con la suficiente fuerza como para que un observador avezado la lea. Bien, aquí tengo un reloj que ha caído en mis manos recientemente. ¿Tendría la amabilidad de darme su opinión sobre las características o los hábitos de su anterior dueño?

Le entregué el reloj con un leve sentimiento de diversión, porque, en mi opinión, el examen era imposible de aprobar y lo había concebido como una venganza contra el tono algo dogmático que de vez en cuando adoptaba Holmes. Balanceó el reloj en su mano, observó fijamente la esfera, abrió la tapa posterior y examinó la maquinaria, primero a simple vista y luego con una poderosa lente convexa. Estaba a punto de sonreír ante su expresión alicaída cuando finalmente cerró de golpe la tapa y me devolvió el reloj.

—Hay muy poca información –comentó–. El reloj ha sido limpiado hace poco, y eso me ha privado de las marcas más sugerentes.

—Tiene usted razón –contesté–. Lo limpiaron antes de enviármelo.

Acusé en silencio a mi compañero por haber presentado una excusa tan débil e insuficiente para ocultar su fracaso. ¿Qué información podía esperar descubrir en un reloj sucio?

—Aunque insatisfactorio, mi análisis no ha sido del todo infructuoso –observó mientras miraba fijamente el techo con ojos soñadores y opacos–. Me someto a su corrección, pero juzgo que el reloj perteneció a su hermano mayor, quien lo heredó de su padre.

—Sin duda usted dedujo eso de las iniciales H. W. grabadas en la parte posterior, ¿verdad?

—Así es. La W. sugiere su mismo apellido. La fecha del reloj es de unos cincuenta años atrás, y las iniciales son igual de antiguas que el reloj. Por lo tanto, fue fabricado para la generación anterior. El hijo mayor normalmente hereda las alhajas y es probable que lleve el mismo nombre que el padre. Si no recuerdo mal, su padre murió hace varios años. Por lo tanto, ha estado en posesión de su hermano mayor.

—Correcto hasta ahora. ¿Algo más?

—Era un hombre de hábitos desordenados; muy descuidado y sucio. Tenía grandes expectativas, pero desperdició sus oportunidades, vivió un tiempo en la pobreza con ocasionales periodos cortos de prosperidad y, finalmente, murió a causa del alcohol. Esto es todo lo que puedo deducir.

Me levanté de un salto y cojeé impacientemente por la habitación con el corazón lleno de amargura.

—Esto es indigno de usted, Holmes –dije–. No lo hubiese creído capaz de rebajarse de forma semejante. Ha investigado el pasado de mi desgraciado hermano, y ahora pretende haber deducido de una manera fantástica los conocimientos que ya poseía. ¡No puede esperar que yo crea que usted ha leído todo eso en el viejo reloj de mi hermano! Es poco considerado y, para decirlo sin rodeos, tiene algo de charlatanería.

—Mi querido doctor –dijo con amabilidad–, le ruego que acepte mis disculpas. Al observar el asunto como un problema abstracto, olvidé que podía resultar personal y doloroso para usted. Le aseguro, sin embargo, que ni siquiera sabía que usted tenía un hermano hasta que me entregó el reloj.

—Entonces, ¿cómo, en nombre de Dios, llegó a todos esos datos? Son absolutamente correctos hasta el último detalle.

—Ah, eso es tener buena suerte. Sólo pude decir lo que era más probable. De ningún modo esperaba ser tan exacto.

—Pero, ¿no fueron simples conjeturas?

—No, no. Yo nunca adivino. Es un hábito alarmante que destruye las facultades lógicas. Sólo le parece extraño porque no sigue el curso de mis pensamientos ni observa los pequeños datos de los cuales pueden depender las grandes deducciones. Por ejemplo, comencé por afirmar que su hermano era descuidado. Si observa la parte inferior de la tapa del reloj, verá que no sólo tiene dos abolladuras, sino que también está marcado y cortado por todos lados a causa de la costumbre de guardar otros objetos duros, como monedas o llaves, en el mismo bolsillo. Sin duda, no es una gran proeza asumir que el hombre que trata un reloj de cincuenta guineas con tanta negligencia es una persona descuidada. Tampoco es demasiado exagerado inferir que un hombre que hereda un objeto tan valioso haya recibido también otros beneficios.

Asentí para mostrar que seguía su razonamiento.

—Es muy común entre los prestamistas ingleses, cuando toman en prenda un reloj, grabar en el interior de la tapa, con un punzón, los números del recibo. Es más seguro que una etiqueta, porque no hay riesgo de que se pierda o se confunda el número. Observé con mi lente cuatro o más números grabados en el interior de la tapa. Deducción: su hermano frecuentemente tenía problemas de dinero. Segunda deducción: tenía momentos de prosperidad; si no, no habría podido recuperar el reloj. Por último, le pido que mire la placa interna donde se inserta la llave. Observe las innumerables marcas alrededor del agujero, señales de los resbalones de la llave. ¿Puede un hombre sobrio hacer tantas marcas al insertar la llave? Pero nunca verá el reloj de un borracho sin ellas. Le da cuerda por la noche y deja los rastros de su mano temblorosa. ¿Dónde está lo misterioso en todo esto?

—Es claro como la luz del día –contesté–. Lamento la injusticia que le hice. Debí tener más fe en sus maravillosas facultades. ¿Puedo preguntarle si se encuentra actualmente en medio de alguna investigación profesional?

—Ninguna. Por eso la cocaína. No puedo vivir sin trabajar con mi cerebro. ¿Qué otra razón hay para vivir? Acérquese allí, a la ventana. ¿Existió alguna vez mundo tan monótono, deprimente e improductivo? Observe cómo la niebla amarillenta gira por la calle y vaga alrededor de las casas grises. ¿Qué podría ser más desesperadamente prosaico y material? ¿De qué sirve poseer facultades superiores, doctor, si uno no tiene dónde ejercitarlas? El crimen es ordinario, la existencia es ordinaria y cualquier cualidad que no sea ordinaria no tiene una función en nuestro planeta.

Había abierto la boca para responder a semejante desvarío, cuando, con un golpe claro, entró nuestra ama de llaves, llevando una tarjeta sobre una bandeja de latón.

—Una joven dama pregunta por usted, señor –dijo, dirigiéndose a mi compañero.

—Señorita Mary Morstan –leyó Holmes–. No recuerdo el nombre. Dígale a la señorita que suba, Sra. Hudson. No se vaya, doctor. Preferiría que se quedara.

[1] Vino procedente de la localidad francesa del mismo nombre, en la región de Borgoña.

[2] Título de una de las cuatro novelas –junto con El sabueso de los Baskerville, El signo de los cuatro y El valle del miedo– de Arthur Conan Doyle con Holmes de protagonista.

[3] Se refiere al quinto postulado del libro Los Elementos (300 a.C.), del matemático griego Euclides (ca. 325 a.C.-ca. 265 a.C.) que dice: «[…] si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los [ángulos] menores a los dos rectos».

[4] El jezail es una antigua arma de avancarga, generalmente fabricada a mano.

[5] En francés, «magníficos, golpes maestros y demostraciones de fuerza».

[6] Un cigarro indio semejante a un puro.

[7] El Trichinopoly es un cigarro indio, muy barato y basto, que se fabricaba cerca de Tiruchirappalli en Tamil Nadu, India. Fue uno de los principales productos de exportación en época victoriana.

[8] El ojo de pájaro es el nombre que recibe otro tipo de tabaco debido al corte que se le da a las hojas del tabaco y que recuerda al ojo de las aves.

Capítulo II

La presentación del caso

La señorita Morstan entró en la habitación con paso decidido y una visible serenidad exterior. Era una joven de cabellos rubios, pequeña, delicada, con guantes elegantes, y ataviada con el gusto más exquisito. Su vestido, sin embargo, era de una sencillez y simplicidad tales que sugerían recursos moderados. Era de un beis sombrío y grisáceo, y carecía de adornos y realces. Llevaba un pequeño turbante del mismo color opaco, interrumpido solamente por un asomo de pluma blanca en un lado. Su rostro no poseía rasgos regulares ni belleza de complexión, pero su expresión era dulce y amable, y sus grandes ojos azules eran singularmente espirituales y simpáticos. A pesar de que mis experiencias con mujeres abarcan muchas naciones y tres continentes distintos, nunca había observado un rostro que irradiara promesas tan claras de una naturaleza refinada y sensible. No pude dejar de observar que, al sentarse en la silla que Sherlock Holmes le ofrecía, su labio temblaba, su mano se estremecía, y que evidenciaba todas las señales de una intensa agitación interior.

—He venido a verlo, Sr. Holmes –dijo la joven –, porque una vez ayudó a la Sra. Cecil Forrester, con la que yo estoy empleada, a resolver una pequeña complicación doméstica. Ella quedó muy impresionada por su bondad y su habilidad.

—La Sra. Cecil Forrester –repitió con aire pensativo mi compañero–. Sí, creo que le brindé un poco de ayuda. Sin embargo, el caso, si mal no recuerdo, era bastante sencillo.

—A ella no le pareció tan simple. Sin embargo, no podrá decir lo mismo del mío. Difícilmente pueda yo imaginarme algo tan extraño, tan completamente inexplicable como la situación en la que me hallo envuelta.

Holmes se frotó las manos y sus ojos brillaron. Se inclinó hacia delante en su silla con una expresión de extraordinaria concentración sobre su rostro marcado y aguileño.

—Exponga su caso –dijo con tono enérgico y serio.

Sentí que mi presencia incomodaba a la joven y, levantándome de mi silla, dije:

—Ustedes sabrán, sin duda, disculparme.

Para mi gran sorpresa, la joven levantó su mano enguantada para detenerme.

—Si su amigo –dijo– tiene la bondad de permanecer aquí, podría ser de valiosa ayuda.

Volví a sentarme en la silla.

—Brevemente –continuó–, estos son los hechos: mi padre era oficial de un regimiento en la India y me envió a casa cuando todavía era una niña. Mi madre había muerto y no tenía ningún pariente en Inglaterra. Sin embargo, fui colocada en un cómodo internado en Edimburgo, y allí permanecí hasta cumplir los diecisiete años. En 1878, mi padre, ya un veterano capitán de su regimiento, obtuvo doce meses de permiso y regresó a casa. Me telegrafió desde Londres para avisarme de que había llegado sin problemas, y para ordenarme que lo fuera a ver inmediatamente, diciéndome que se hospedaba en el Hotel Langham. Recuerdo que su mensaje estaba lleno de bondad y de amor. Al llegar a Londres, fui en coche al Langham, donde me informaron de que el capitán Morstan se hospedaba allí, pero que había salido la noche anterior y todavía no había vuelto. Esperé todo el día pero no recibí ninguna noticia. Aquella misma noche, por consejo del gerente del hotel, llamé a la policía, y a la mañana siguiente publicamos un aviso en todos los periódicos. No obtuvimos ningún resultado y, desde entonces, no hemos sabido nada del paradero de mi desafortunado padre. Había regresado a casa con su corazón rebosante de esperanza, con ganas de encontrar algo de paz, comodidad, y en lugar de eso…

Se llevó la mano a la garganta, y un fuerte sollozo interrumpió su discurso.

—¿La fecha? –preguntó Holmes mientras abría su cuaderno de notas.

—Desapareció el 3 de diciembre de 1878, hace aproximadamente diez años.

—¿Su equipaje?

—Permaneció en el hotel. No contenía nada que pudiese aportar alguna pista, sólo algo de ropa, libros y un gran número de curiosidades compradas en las islas Andamán[1]. Había sido allí uno de los oficiales a cargo de la vigilancia de los convictos.

—¿Tenía algún amigo en Londres?

—Sólo uno que conozcamos, el comandante Sholto, del mismo regimiento, el 34 de infantería de Bombay. El comandante se había retirado hacía poco tiempo y vivía en Upper Norwood. Me comuniqué con él, obviamente, pero ni siquiera sabía que su compañero había vuelto a Inglaterra.

—Un caso singular –comentó Holmes.

—Todavía no le contado la parte más extraña. Alrededor de seis años atrás –para ser exacta, el 4 de mayo de 1882–, apareció en el Times un aviso que preguntaba por el domicilio de la señorita Mary Morstan y declaraba que sería mejor que se diera a conocer. No se adjuntaba ningún nombre o dirección. Justo en aquella época había ingresado como institutriz en la familia de la Sra. Cecil Forrester. Seguí su consejo y publiqué mi dirección en la columna de avisos. Ese mismo día, llegó por correo una pequeña caja de cartón que contenía una perla muy grande y brillante. No se incluía ningún mensaje. Desde entonces, cada año y en la misma fecha, siempre ha aparecido una caja similar con una perla similar, sin ninguna pista sobre quién la envía. Un especialista me dijo que son de una variedad rara y de gran valor. Puede ver usted mismo que son muy hermosas.

Mientras hablaba, la joven abrió una caja plana y me mostró seis de las perlas más finas que jamás había visto.

—Su historia es muy interesante –dijo Sherlock Holmes–. ¿Le ha sucedido algo más?

—Sí, hoy mismo. Por eso he venido a verlo. Esta mañana he recibido esta carta, que es mejor que lea usted mismo.

—Gracias. Deme el sobre también, por favor. Matasellos de Londres, S. W. Fecha: 7 de julio. ¡Hum! Huella de un dedo pulgar en la esquina, probablemente del cartero. Papel de la mejor calidad. Sobres de a seis peniques el paquete. Hombre exigente con su material de escritorio. No hay dirección. «Acuda esta noche a las siete en punto a la tercera columna de la izquierda en el exterior del teatro Lyceum. Si siente desconfianza, traiga a dos amigos. Usted es una mujer que ha sufrido un agravio, y se le hará justicia. No traiga a la policía. Si lo hace, todo será en vano. Su amigo desconocido.» Bueno, ¡es este un pequeño y atractivo misterio! ¿Qué piensa hacer, señorita Morstan?

—Eso es exactamente lo que quiero preguntarle a usted.

—Entonces, por supuesto que iremos –usted, yo– y, sí, ¿por qué no?, el Dr. Watson es nuestro hombre. Quien escribe dice «dos amigos». Nosotros dos ya hemos trabajado juntos antes.

—¿Pero estaría dispuesto a venir? –preguntó la joven con cierto tono de súplica en la voz y el rostro.

—Será para mí un orgullo y una dicha –dije fervientemente–, si puedo serles útil.

—Ambos son muy buenos –contestó la joven–. He llevado una vida solitaria y no tengo amigos a quienes recurrir. Bastará con que yo esté aquí a las seis, ¿verdad?

—No debe llegar más tarde –dijo Holmes–. Hay otra cuestión, sin embargo. ¿Es esta letra la misma que aparece en las direcciones de las cajas de perlas?

—Las tengo aquí –contestó, mostrándonos media docena de papelitos.

—Ciertamente que usted es una cliente modelo. Posee las intuiciones acertadas. Ahora, veamos –extendió los papeles sobre la mesa y echó rápidos vistazos de uno a otro–. Las letras son fingidas, excepto la de la carta –dijo finalmente–. Pero no hay dudas con respecto a su autor. Observen de qué manera incontenible se destaca la «y», y fíjense en el giro final de la «s». Sin duda fueron escritas por la misma persona. No me gustaría despertar falsas esperanzas, pero ¿existe alguna semejanza entre esta letra y la de su padre?

—Nada podía ser más distinto.

—Esperaba escucharle decir exactamente eso. La esperaremos, entonces, a las seis. Le ruego que me permita quedarme con los papeles. Quizá los examine antes de esa hora. Sólo son las tres y media. Au revoir, entonces.

—Au revoir –contestó nuestra visita y, con una mirada brillante y bondadosa a cada uno, volvió a guardar en su seno la caja de perlas y se fue apresuradamente.

La observé a través de la ventana mientras caminaba enérgicamente por la calle, hasta que el turbante gris y la pluma blanca se convirtieron en un punto en medio de la muchedumbre sombría.

—¡Qué mujer más atractiva! –exclamé, mirando a mi compañero.

Había vuelto a encender su pipa y se reclinaba en su sillón con los ojos medio cerrados.

—¿De veras? –dijo con languidez–. No me había dado cuenta.

—Es usted un autómata, una máquina calculadora –dije–. A veces hay en usted algo tan inhumano.

Holmes sonrió amablemente y dijo:

—Es de suma importancia no dejar que nuestro juicio resulte influido por las cualidades personales. El cliente es para mí una simple unidad, un factor del problema. Las cualidades emocionales son enemigas del razonamiento claro. Le aseguro que la mujer más bella que jamás conocí fue ahorcada por haber envenenado a tres niños para robarles el dinero del seguro, y el hombre más repulsivo que conozco es un filántropo que ha gastado más de un cuarto de millón de libras en los pobres de Londres.

—Sin embargo, en este caso…

—Nunca hago excepciones. Una excepción refuta la regla. ¿Alguna vez ha tenido ocasión de estudiar las características de la escritura? ¿Qué piensa usted de la letra de este sujeto?

—Es legible y regular –contesté–. Un hombre acostumbrado al negocio y de personalidad fuerte.

Holmes negó con la cabeza, y dijo:

—Fíjese en sus letras largas: apenas son más altas que el resto. Esa d podría ser una a, y esa l una e. Hombres de carácter fuerte siempre diferencian sus letras largas, por muy ilegible que puede llegar a ser su escritura. Se nota vacilación en sus k y amor propio en las mayúsculas. Ahora voy a salir. Debo hacer algunas consultas. Permítame recomendarle este libro, uno de los más extraordinarios que se han escrito. Es Martyrdom of Man de Winwood Reade[2]. Regresaré en una hora.

Me senté cerca de la ventana con el volumen en las manos, pero mis pensamientos se hallaban lejos de las arriesgadas especulaciones del escritor. Mi mente giraba en torno a nuestra visita: sus sonrisas, el tono profundo y vibrante de su voz, el extraño misterio que pendía sobre su vida. Si tenía diecisiete años cuando desapareció su padre, debería tener veintisiete ahora; una dulce edad, en la que la juventud ha perdido ya su timidez y se ha serenado gracias a la experiencia. Así que permanecí sentado y medité, hasta que irrumpieron en mi cabeza pensamientos tan peligrosos que corrí a mi escritorio y me zambullí con furia en el tratado más reciente de patología. ¿Quién era yo, un médico del ejército con una pierna débil y una cuenta bancaria más débil todavía, para atreverme a pensar en semejantes cosas? Ella era una unidad, un factor, nada más. Si mi futuro parecía negro, era mejor, sin duda, afrontarlo como un hombre que intentar iluminarlo con simples quimeras de la imaginación.

[1] Son un grupo de islas situadas en el golfo de Bengala, pertenecientes al territorio de la India. Durante el dominio británico, estos usaron la isla como prisión para miembros del «Movimiento de independencia de la India».

[2] William Winwood Reade (1838-1875) fue un historiador, explorador y filósofo británico, autor de The Martyrdom of Man [El martirio del hombre] (1872) y The Outcast [El marginado] (1875).

Capítulo III

En busca de una solución

Eran las cinco y media cuando regresó Holmes. Estaba alegre, ansioso y de excelente humor, un estado que en él alternaba con ataques de la más sombría depresión.

—No hay gran misterio en este asunto –dijo mientras tomaba la taza de té que yo le había servido–. Los hechos parecen admitir una sola explicación.

—¡Qué! ¿Ya lo ha resuelto?

—Bueno, eso sería exagerar un poco. Sólo he descubierto un dato sugerente pero es, en verdad, muy sugerente. Deben añadirse los detalles todavía. Acabo de descubrir, después de consultar los archivos del Times, que el comandante Sholto de Upper Norwood y soldado retirado del 34 de infantería de Bombay, murió el 28 de abril de 1882.

—Podré ser muy obtuso, Holmes, pero no logro entender lo que esto sugiere.

—¿No? Me sorprende usted. Mírelo de este modo entonces. El capitán Morstan desaparece. La única persona en Londres a la que podría haber visitado era el comandante Sholto, quien niega haber sabido que estaba en la ciudad. Cuatro años después, Sholto muere. Antes de que transcurriese una semana de su muerte, la hija del capitán Morstan recibe un valioso regalo que se repite año tras año y ahora culmina con una carta que la describe como una mujer agraviada. ¿A qué agravio puede referirse, si no es a la ausencia de su padre? ¿Y por qué empiezan a llegar los regalos inmediatamente después de la muerte de Sholto, si no es porque el heredero de Sholto sabe algo del misterio y desea compensar a la joven? ¿Posee usted alguna hipótesis distinta que aúne todos los hechos?

—Pero, ¡qué compensación tan extraña! ¡Y qué manera más extraña de hacerla! Además, ¿por qué escribir una carta ahora y no seis años atrás? La carta habla de hacerle justicia. ¿Qué justicia puede recibir? Sería demasiado suponer que su padre continúa con vida. No existe, en este caso, ninguna otra injusticia de la que sepamos.

—Hay ciertas dificultades; en verdad que hay dificultades –dijo Sherlock Holmes pensativamente–. Pero nuestra expedición nocturna las resolverá todas. Ah, ahí llega un coche de cuatro ruedas, y dentro va la señorita Morstan. ¿Está usted listo? Entonces sería mejor que bajáramos, porque vamos un poco atrasados.

Tomé mi sombrero y mi bastón más pesado, pero observé que Holmes sacaba su revólver del cajón y se lo guardaba en el bolsillo. Evidentemente pensaba que el trabajo de esa noche podría ser serio.

La señorita Morstan se hallaba envuelta en un manto oscuro, y su rostro delicado estaba sereno pero pálido. Hubiese sido más que mujer si no hubiese sentido cierto nerviosismo ante la extraña empresa en la que nos embarcábamos. Sin embargo, su dominio de sí misma era perfecto, y contestó sin vacilar las pocas preguntas adicionales que Holmes le hizo.

—El comandante Sholto era un gran amigo de papá –dijo la joven–. Sus cartas estaban repletas de alusiones al comandante. Él y papá estaban al mando de las tropas en las islas Andamán, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. A propósito, se halló un curioso documento sobre el escritorio de papá que nadie pudo entender. No creo que sea importante, pero pensé que a usted le interesaría verlo y por eso lo traje conmigo. Está aquí.

Holmes desdobló con cuidado el documento y lo alisó encima de su rodilla. Luego, lo examinó todo muy metódicamente con su lupa.

—El papel fue fabricado en la India –comentó–. En algún momento fue clavado en un tablero. El diagrama que contiene parece ser el plano de una parte de un gran edificio con numerosas salas, pasillos y pasajes. En un punto del dibujo hay una cruz hecha con tinta roja y sobre ella, escrito en lápiz y medio borrado, se lee «3.37 desde la izquierda». En el ángulo izquierdo del papel hay un extraño jeroglífico de cuatro cruces alineadas con los brazos tocándose. Junto al mismo hay escrito, en letras muy toscas y burdas, «El signo de los cuatro: Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar». Le confieso que no veo que tenga alguna relación con el asunto. Sin embargo, es claramente un documento importante. Se ha guardado con mucho cuidado en un cuaderno de bolsillo, ya que ambos lados están igual de limpios.

—Lo hallamos en su cuaderno de bolsillo.

—Guárdelo con cuidado entonces, señorita Morstan, puede llegar a ser de utilidad en el futuro. Estoy comenzando a sospechar que este asunto resultará ser más profundo y sutil de lo que suponía en un principio. Debo reconsiderar mis ideas.

Se recostó contra el asiento del coche, y deduje por su ceño fruncido y su mirada vacía que meditaba intensamente. La señorita Morstan y yo charlamos en voz baja sobre nuestra expedición y sus posibles resultados, pero nuestro compañero mantuvo su impenetrable ensimismamiento hasta que arribamos a nuestro destino.

Era una noche de septiembre y todavía no eran las siete. El día había estado sombrío, y una gruesa neblina húmeda flotaba sobre la gran ciudad a poca altura. Nubes marrones como el barro se encorvaban tristemente sobre las calles fangosas. A lo largo del Strand, las lámparas eran manchas borrosas de luz difusa que emitían un débil brillo circular sobre el pavimento viscoso. La luz amarilla de los escaparates fluía hacia el aire vaporoso y pesado y lanzaba un resplandor sucio y evasivo por toda la concurrida calle. Tuve la sensación de que había algo espeluznante y fantasmal en la interminable procesión de rostros que revoloteaban alrededor de los estrechos círculos de luz; rostros tristes y felices, demacrados y alegres. Como toda la humanidad, pasaban de la penumbra a la luz, y una vez más volvían a las tinieblas. No soy una persona que se impresione fácilmente, pero la noche sombría y pesada, y la extraña empresa que perseguíamos, se combinaron para hacerme sentir nervioso y deprimido. Podía ver, por su comportamiento, que la señorita Morstan sufría los mismos sentimientos. Sólo Holmes podía elevarse por encima de semejantes influencias insignificantes. Tenía apoyado su cuaderno de notas sobre la rodilla y de vez en cuando apuntaba números y notas a la luz de la linterna de bolsillo.

En el teatro Lyceum, la multitud ya se apretujaba delante de las puertas laterales. En la puerta principal, una continua fila de cabriolés[1] y coches de cuatro ruedas escupía sus cargas de hombres con pechera y mujeres con chales y diamantes. Apenas habíamos alcanzado la tercera columna, que era el lugar de nuestro encuentro, cuando un hombre pequeño, oscuro y enérgico vestido de cochero se nos acercó.

—¿Son ustedes las personas que vienen con la señorita Morstan? –preguntó.

—Yo soy la señorita Morstan, y estos dos caballeros son mis amigos.

Nos dirigió una mirada increíblemente penetrante e inquisitiva.

—Sabrá disculparme, señorita –dijo el hombre con tono brusco–, pero debo pedirle que me dé su palabra de que ninguno de sus compañeros es un oficial de la policía.

—Le doy mi palabra –contestó la joven.

El hombre dio un agudo silbido, después del cual un vagabundo condujo hacia ellos un coche de cuatro ruedas y abrió la puerta. El hombre con el que habíamos hablado se subió al pescante, mientras nosotros ocupábamos nuestros sitios en el interior. Apenas nos habíamos acomodado, cuando el cochero fustigó los caballos y atravesamos con paso furioso las calles brumosas.

La situación era extraña. Íbamos hacia un lugar desconocido, por un mandato desconocido. Sin embargo, nuestra invitación o era una trampa (hipótesis inconcebible), o teníamos buenas razones para pensar que circunstancias importantes dependían de nuestro viaje. La señorita Morstan permanecía tan resuelta y sosegada como siempre. Intenté animarla y entretenerla con recuerdos de mis aventuras en Afganistán, pero, a decir verdad, yo mismo me encontraba tan ansioso ante nuestra situación, y tan curioso con respecto a nuestro destino, que mis historias salieron un poco enredadas. Incluso hoy en día, ella afirma que le conté una historia conmovedora sobre cómo un mosquete se asomó dentro de mi tienda en medio de la noche y cómo yo le disparé con un cachorro de tigre de dos cañones. Al principio tenía cierta idea de la dirección en la que viajábamos, pero, rápidamente, debido a la velocidad del coche, la niebla y mis limitados conocimientos de Londres, me desorienté y ya no supe nada, salvo que el viaje era largo. Sherlock Holmes nunca se perdió, sin embargo, y decía en voz baja los nombres de las calles, mientras el coche traqueteaba a través de plazas y entraba y salía de tortuosas callejuelas.

—Rochester Row –dijo–. Ahora Vincent Square. Ahora desembocamos en Vauxhill Bridge Road. Parece que nos dirigimos a Surrey. Así es, justo como yo pensaba. Ahora estamos sobre el puente. Se ven destellos del río.

En efecto, pudimos ver por unos segundos un trecho del Támesis, con las lámparas brillando sobre el agua ancha y silenciosa. Sin embargo, nuestro coche siguió su veloz curso y rápidamente se zambulló dentro de un laberinto de calles del otro lado del río.

—Wandsworth Road –dijo mi compañero–. Priory Road. Larkhall Lane. Stockwell Place. Robert Street. Coldharbour Lane. Nuestra búsqueda no parece llevarnos hacia zonas demasiado elegantes.

En efecto, habíamos llegado a un barrio dudoso y amenazante. Largas filas de descoloridas casas de ladrillo eran interrumpidas solamente por los resplandores burdos y chillones de las tabernas apostadas en las esquinas. Se sucedieron hileras de casas de dos pisos, cada una con un pequeño jardín delante y, de nuevo, filas interminables de edificios nuevos de ladrillo, los monstruosos tentáculos que la ciudad gigante extendía hacia el campo. Finalmente, el coche se detuvo delante de la tercera casa de una nueva explanada. Ninguna de las otras casas estaba habitada, y aquella ante la cual nos detuvimos estaba tan oscura como las demás, exceptuando una única luz trémula en la ventana de la cocina. Sin embargo, ante nuestra llamada, la puerta fue abierta inmediatamente y con gran violencia por un sirviente hindú, ataviado con un turbante amarillo, ropas blancas muy amplias y una faja amarilla. Resultaba extrañamente incongruente este personaje oriental, encuadrado en la entrada de una vivienda de tercera clase en las afueras de la ciudad.

—El sahib[2] los espera –dijo y, al mismo tiempo, pudimos oír una voz aguda y chillona que provenía de alguno de los cuartos de la casa.

—Tráelos hasta mí, khitmutgar[3] –decía–. Tráelos inmediatamente hasta mí.

[1] El cabriolé es un carruaje de dos ruedas.

[2] Palabra que índica rango o se utiliza para denotar respeto y que podría traducirse como «señor», «amo».

[3] En indostaní, se refiere a un sirviente o criado personal.

Capítulo IV

La historia del hombre calvo

Seguimos al indio por un pasillo sórdido y vulgar, mal iluminado y pésimamente amueblado, hasta que llegamos a una puerta situada a la derecha, que nuestro guía abrió bruscamente. Nos golpeó un resplandor de luz amarilla, y en medio de aquella luminosidad se encontraba de pie un hombre bajo con una gran cabeza bordeada por una franja de erizados cabellos rojos entre los que sobresalía, como la cima de una montaña en medio de un bosque de abetos, una brillante calva. Se retorcía las manos mientras se mantenía en pie y los rasgos de su cara se sacudían constantemente, unas veces sonriendo, otras frunciendo el ceño, pero nunca quietos. La naturaleza lo había dotado de un labio colgante y una línea demasiado visible de dientes amarillos e irregulares que intentaba ocultar en vano, pasándose constantemente la mano por encima de la parte inferior de su rostro. A pesar de su evidente calva, daba la impresión de ser joven. En realidad, acababa de cumplir treinta años.

—Su servidor, señorita Morstan –repetía una y otra vez con voz débil y aguda–. Su servidor, caballeros. Por favor, entren a mi pequeño santuario. Un lugar pequeño, señorita, pero amueblado como a mí me gusta. Un oasis de arte en el clamoroso desierto del sur de Londres.

Todos quedamos atónitos ante la apariencia de la habitación a la que nos había invitado a entrar. En aquella triste casa parecía tan fuera de lugar como un diamante puro sobre una montura de latón. Las cortinas y los tapices más ricos y lustrosos adornaban las paredes, recogidos aquí y allá para exponer alguna que otra pintura finamente enmarcada o una vasija oriental. La alfombra era negra y ámbar, tan suave y gruesa que el pie se hundía agradablemente en ella como si fuera una cama de musgo. Dos grandes pieles de tigre extendidas por la habitación aumentaban la impresión de lujo oriental, lo mismo que la hookah[1] que se erguía sobre una esterilla en un rincón. Una lámpara con la forma de una paloma de plata colgaba de un cable dorado casi invisible en el centro de la habitación. Mientras ardía, llenaba el ambiente de una fragancia sutil y aromática.

—Sr. Thaddeus Sholto –dijo el hombrecillo, sin dejar de sacudirse y sonriendo–. Ese es mi nombre. Usted es la señorita Morstan, sin duda. Y estos caballeros…

—Este es el Sr. Sherlock Holmes, y este el Dr. Watson.

—Conque un doctor, ¿eh? –exclamó con mucha agitación–. ¿Tiene aquí su estetoscopio? ¿Podría pedirle que…, sería tan amable? Tengo grandes dudas sobre el estado de mi válvula mitral[2], y si usted tuviera la amabilidad… Puedo confiar en mi aorta, pero me gustaría escuchar su opinión sobre la mitral.

Le ausculté el corazón, como me había pedido, pero no encontré ningún problema, salvo que sufría de un paroxismo de pánico, ya que temblaba de pies a cabeza.

—Aparenta estar normal –dije–. No tiene nada de qué preocuparse.

—Sepa disculpar mi ansiedad, señorita Morstan –comentó con ligereza–. Sufro constantemente, y hace mucho tiempo que sospecho de esa válvula. Me alegra mucho saber que era infundada. Si su padre, señorita Morstan, no hubiese forzado tanto su corazón, quizá estaría vivo en este momento.

Sentí ganas de abofetearlo, tanta ira me produjo semejante referencia insensible y no meditada a un tema tan delicado. La señorita Morstan se sentó y palideció hasta los labios.

—Sabía en mi corazón que estaba muerto –dijo la joven.

—Puedo darle toda la información que quiera –respondió Sholto– y, lo que es más importante, puedo hacerle justicia. Y lo haré sin importar lo que diga mi hermano Bartholomew. Me alegro mucho de que estén aquí sus amigos, no sólo porque le sirven de escolta, sino también para que sean testigos de lo que voy a hacer y decir. Los tres podemos enfrentarnos a mi hermano Bartholomew. Pero no involucremos a extraños: nada de policía o funcionarios. Podemos arreglar todo de forma satisfactoria entre nosotros, sin ningún tipo de interferencia. Nada molestaría tanto a mi hermano Bartholomew como cualquier tipo de publicidad.

Se sentó en un sofá bajo y parpadeó inquisitivamente con sus débiles y acuosos ojos azules.

—Por mi parte –dijo Holmes–, lo que usted cuente no saldrá de esta habitación.

Yo asentí con la cabeza para mostrar que estaba de acuerdo.

—¡Perfecto! ¡Perfecto! –dijo–. ¿Puedo ofrecerle una copa de Chianti[3], señorita Morstan? ¿O de Tokay[4]? No tengo otro tipo de vino. ¿Abro una botella? ¿No? Bueno, supongo que no tienen objeción alguna al humo de tabaco, al aroma balsámico del tabaco oriental. Estoy un poco nervioso, y encuentro que mi hookah es un sedante único.

Acercó una vela delgada al gran receptáculo de la pipa, y el humo burbujeó alegremente a través del agua de rosas. Los tres nos sentamos en un semicírculo con las cabezas hacia delante y los mentones sobre las palmas de nuestras manos, mientras el extraño, tembloroso y pequeño sujeto, con su gran cabeza brillante, fumaba en el centro.

—Cuando tomé la decisión de comunicarme con usted –dijo Sholto–, podría haberle dado mi dirección, pero temía que usted desestimara mi petición y trajera gente desagradable. Por lo tanto, me tomé la libertad de arreglar el encuentro de tal forma que mi hombre, Williams, pudiera verla a usted primero. Tengo completa confianza en su discreción, y él tenía órdenes de, si algo no le gustaba, no seguir con el asunto. Sepan disculpar estas precauciones, pero soy un hombre de gustos retraídos, hasta podría decir refinados, y no hay nada menos estético que un policía. Tengo una tendencia natural a alejarme de todo tipo de materialismo crudo. Pocas veces entro en contacto con la tosca multitud. Vivo rodeado, como ustedes pueden ver, de una pequeña atmósfera de elegancia. Podría llamarme un mecenas. Es mi debilidad. El paisaje es un Corot[5] auténtico y, aunque un entendido podría vacilar ante ese Salvator Rosa[6], no existe la menor duda sobre el Bouguereau[7]. Soy partidario de la escuela francesa moderna.

—Usted me disculpará, Sr. Sholto –dijo la señorita Morstan–, pero vine aquí en respuesta a su petición y para escuchar lo que usted desea contarme. Ya es muy tarde, y me gustaría que la entrevista fuese lo más corta posible.

—En el mejor de los casos, llevará bastante tiempo –contestó el hombrecillo–, porque seguramente tendremos que ir a ver a mi hermano Bartholomew. Iremos todos juntos para ver si podemos convencerlo. Está muy enojado conmigo por haber seguido la dirección que me parecía correcta. Tuvimos una fuerte discusión ayer por la noche. No pueden imaginarse lo terrible que es cuando se enoja.

—Si debemos ir a Norwood, quizá lo mejor sería que saliéramos inmediatamente –me atreví a comentar.

Se rio hasta que se le enrojecieron las orejas.

—Eso no serviría de mucho –exclamó–. No puedo imaginarme qué diría si los llevara de forma tan repentina. No, antes debo prepararlos explicándoles cuáles son nuestras respectivas posiciones. En primer lugar, debo decirles que hay ciertos puntos de la historia que ignoro. Sólo puedo exponer los hechos tal como los conozco.

Mi padre era, como quizá ya hayan adivinado, el comandante John Sholto, en otro tiempo soldado del ejército de la India. Se retiró hace unos once años y se fue a vivir a Pondicherry Lodge, en Upper Norwood. Había logrado cierta prosperidad en la India y trajo consigo una considerable suma de dinero, una vasta colección de curiosidades valiosas y varios sirvientes nativos. Con estos recursos se compró una casa y vivió con gran lujo. Mi hermano gemelo Bartholomew y yo fuimos sus únicos hijos.

Recuerdo vivamente la conmoción que produjo la desaparición del capitán Morstan. Leímos los pormenores en el periódico y, sabiendo que había sido amigo de nuestro padre, hablamos libremente del caso delante de él. Solía darnos sus propias hipótesis sobre lo que había ocurrido. Nunca, ni por un instante, mi hermano y yo sospechamos que ocultaba aquel secreto en su corazón, que de todos los hombres sólo él sabía lo que le había ocurrido a Arthur Morstan.

Sin embargo, tampoco sabíamos que un misterio, un peligro real, amenazaba a nuestro padre. Tenía mucho miedo a salir solo, y siempre empleaba a dos boxeadores profesionales para que sirvieran de porteros en Pondicherry Lodge. El hombre que los condujo hasta aquí, Williams, era uno de ellos. Una vez fue campeón de peso pluma de Inglaterra. Nuestro padre nunca nos dijo qué era lo que temía, pero evidenciaba una marcada aversión a los hombres con pata de palo. En una ocasión, hasta le disparó con su revólver a un hombre que tenía una pata de palo y que resultó ser un inofensivo comerciante que iba de casa en casa recogiendo pedidos. Tuvimos que pagarle una suma considerable de dinero para acallar el asunto. Mi hermano y yo solíamos pensar que era sólo un capricho de nuestro padre, pero ciertos acontecimientos nos han llevado a cambiar de opinión.

A principios de 1882, mi padre recibió una carta de la India que lo conmocionó fuertemente. Cuando la abrió, casi se desmaya en la mesa de desayuno, y a partir de ese día enfermó y jamás se recuperó. Nunca pudimos descubrir qué había en esa carta, pero pude ver, mientras la sostenía en alto, que era corta y había sido escrita con letras desordenadas. Durante años nuestro padre había sufrido de una dilatación del bazo, pero desde ese momento empeoró velozmente y, hacia finales de abril, nos informaron de que estaba más allá de toda cura y deseaba decirnos algo por última vez.

Cuando entramos al cuarto, yacía en la cama sostenido por muchas almohadas y respiraba pesadamente. Nos rogó que cerráramos la puerta con llave y que nos colocáramos uno a cada lado de la cama. Luego, tomándonos de la mano y con una voz entrecortada por la emoción y el dolor, nos hizo una extraordinaria declaración. Intentaré contársela con sus propias palabras.

«Sólo hay una cosa», dijo, «que me abruma el alma en este momento, y es la manera en que traté a la pobre huérfana de Morstan. La maldita avaricia, que a lo largo de mi vida ha sido mi pecado constante, me ha obligado a retener el tesoro, la mitad del cual debió ser suya. Y, sin embargo, ni siquiera lo he utilizado, así de ciega y estúpida es la avaricia. El simple sentimiento de posesión me ha sido tan caro, que no podía soportar compartirlo con otro. Observad ese rosario con cuentas de perlas que hay junto al frasco de quinina. Ni siquiera de él fui capaz de separarme, a pesar de que lo saqué con la intención de enviárselo. Vosotros, hijos míos, le daréis lo que le corresponde del tesoro de Agra. Pero no le mandéis nada, ni siquiera el rosario, hasta que yo haya muerto. Después de todo, hubo hombres en peor estado que yo y se han recuperado».

«Os diré cómo murió Morstan», continuó mi padre. «Hacía años que sufría de un corazón débil, pero se lo ocultó a todo el mundo. Yo era el único que lo sabía. Cuando estuvimos en la India, él y yo, gracias a una increíble sucesión de circunstancias, entramos en posesión de un considerable tesoro. Lo traje a Londres, y la misma noche en que Morstan arribó a la ciudad vino directamente aquí para reclamar su parte. Caminó hasta aquí desde la estación y le abrió la puerta mi viejo y leal Lal Chowdar, quien ahora yace muerto. Morstan y yo teníamos opiniones distintas sobre cómo dividir el tesoro y empezamos a discutir. En un ataque de ira, Morstan se levantó de un salto pero, de repente, se llevó la mano al costado, su rostro tomó un color oscuro y cayó hacia atrás, abriéndose la cabeza contra la esquina del cofre que contenía el tesoro. Cuando me incliné sobre él, descubrí con horror que había muerto.

»Por mucho tiempo permanecí sentado y distraído, preguntándome qué debía hacer. Mi primer impulso fue, obviamente, pedir ayuda, pero no podía dejar de pensar que era muy probable que me acusaran de asesinato. Su muerte mientras discutíamos, el corte en su cabeza, todo me señalaba como culpable. Además, no podía realizarse una investigación oficial sin revelar algunos datos sobre el tesoro que yo desesperadamente quería mantener en silencio. Él me había dicho que no había un alma sobre la tierra que supiera adónde había ido. No parecía haber ninguna razón para que alguien se enterara.

»Todavía meditaba sobre el asunto cuando, al levantar la vista, vi a mi criado, Lal Chowdar, en la entrada. Pasó cuidadosamente y cerró la puerta detrás de él. “No tema, sahib”, dijo, “nadie tiene por qué enterarse de que lo ha matado. Escondámoslo y ¿quién lo sabrá?”. “No lo he matado”, le contesté. Lal Chowdar sacudió la cabeza y sonrió: “Lo escuché todo sahib: los oí discutir, y escuché el golpe. Pero mis labios están sellados. Todos duermen en la casa. Ocultémoslo juntos”. Aquello fue suficiente para convencerme. Si mi propio criado no podía creer en mi inocencia, ¿cómo podría esperar que creyeran en ella doce torpes comerciantes de un jurado? Lal Chowdar y yo nos deshicimos del cadáver esa misma noche. Unos días después, los periódicos londinenses estaban llenos de artículos sobre la misteriosa desaparición del capitán Morstan. Podréis ver por todo lo que digo que nadie puede echarme la culpa de lo que ocurrió. Mi error descansa en el hecho de que no sólo escondí el cuerpo, sino que también oculté el tesoro y me quedé con la parte de Morstan, además de la mía. Quiero, por lo tanto, que vosotros se la restituyáis. Acercad a mi boca vuestros oídos. El tesoro yace escondido en…»

En aquel instante, se produjo un cambio horrible en su expresión. Sus ojos miraban con fiereza, le colgaba la mandíbula y comenzó a gritar con una voz que jamás olvidaré: «¡Que no entre! ¡Por amor de Dios, que no entre!». Mi hermano y yo nos dimos la vuelta para mirar por la ventana que estaba a nuestras espaldas y que nuestro padre miraba fijamente. Un rostro nos observaba desde la oscuridad. Podíamos ver el blanco de su nariz apoyado contra el vidrio. Era un rostro peludo y con barba, con ojos crueles y una expresión de malevolencia concentrada. Mi hermano y yo corrimos hacia la ventana, pero el hombre había desaparecido. Cuando volvimos junto a nuestro padre, su cabeza se había caído hacia delante y su pulso se había detenido.

Aquella noche registramos el jardín, pero no hallamos señal alguna del intruso, salvo una sola pisada que podía verse en un macizo de flores, justo debajo de la ventana. Si no hubiese sido por aquella huella, quizá habríamos pensado que nuestra imaginación había evocado aquel rostro salvaje y feroz. Sin embargo, rápidamente tuvimos otra prueba más impresionante de que trabajaban fuerzas misteriosas a nuestro alrededor. A la mañana siguiente hallaron abierta la ventana del dormitorio de mi padre; los armarios y los cajones habían sido saqueados, y sobre su cómoda habían fijado un pedazo roto de papel con las palabras «El signo de los cuatro» garabateadas en él. Nunca supimos qué significaba aquella frase ni quién había sido el visitante secreto. Hasta donde sabemos, no robaron nada de los bienes de mi padre, aunque todo estaba revuelto. Mi hermano y yo, naturalmente, asociamos este extraño incidente con el miedo que había perseguido a mi padre durante toda su vida, pero continúa siendo un completo misterio para nosotros.

El hombrecillo detuvo su narración para volver a encender su hookah