1,29 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Librorium Editions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

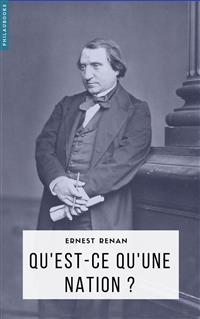

Le morceau de ce volume auquel j’attache le plus d’importance et sur lequel je me permets d’attirer l’attention du lecteur est la conférence : Qu’est-ce qu’une nation ? J’en ai pesé chaque mot avec le plus grand soin ; c’est ma profession de foi en ce qui touche les choses humaines, et quand la civilisation moderne aura sombré par suite de l’équivoque funeste de ces mots : nation, nationalité, race, je désire qu’on se souvienne de ces vingt pages-là. Je les crois tout à fait correctes. On va aux guerres d’extermination, parce qu’on abandonne le principe salutaire de l’adhésion libre, parce qu’on accorde aux nations comme on accordait autrefois aux dynasties le droit de s’annexer des provinces malgré elles. Des politiques transcendants se raillent de notre principe français, que, pour disposer des populations, il faut préalablement avoir leur avis. Laissons-les triompher à leur aise. C’est nous qui avons raison. Ces façons de prendre les gens à la gorge et de leur dire : « Tu parles la même langue que nous, donc, tu nous appartiens », ces façons-là sont mauvaises ; la pauvre humanité, qu’on traite un peu trop comme un troupeau de moutons, finira par s’en lasser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

ERNEST RENAN

PAGES FRANCAISES

© 2026 Librorium Editions

ISBN : 9782387410160

PAGES FRANCAISES

AVANT-PROPOS

FRANCE ET EUROPE

L’ADHÉSION LIBRE

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

RICHELIEU

L’ACTEUR D’ANTIOCHE

LE GÉNÉRAL VICTORIEUX

LA VIEILLE MÈRE

AUX JEUNES GENS

QU’EST-CE QU’UNE NATION ?

LE LIBÉRALISME FRANÇAIS

L’ALLIANCE ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE

RÉSURRECTION

APRÈS 1870

L’AVENIR DE LA FRANCE

DÉMEMBREMENT

IDÉES ALLEMANDES

LES ÉTATS-UNIS D’EUROPE

LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE

LETTRE A M. STRAUSS[11]

NOUVELLE LETTRE A M. STRAUSS

LETTRE A M. MORIZ CARRIÈRE[14]

GUERRE DE 1870

DE LA CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE PENDANT LE SIÈGE

LA DÉCISION DE LA FRANCE

RÊVE DE SIFFROI[17]

IDÉES POLITIQUES ET SOCIALES

PENSÉES DÉTACHÉES

L’HISTOIRE ET LE BIEN PUBLIC

LA GUERRE

LE DROIT DES PEUPLES

LA LIBERTÉ

LA TRADITION FRANÇAISE

NOTRE IDÉAL

LA COLONISATION

DEUX SOCIÉTÉS

LES CHIMÈRES

L’ACTE DE FOI

LE FRANÇAIS

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

LE TRAVAIL MANUEL

LA MINORITÉ

LA FEMME

L’AVENIR DE L’HUMANITÉ

LE COLLÈGE DE FRANCE

A VICTOR CONSIDÉRANT

LE DEVOIR

AVANT-PROPOS

L’éditeur du présent volume ne s’est pas dissimulé les inconvénients que présentait l’entreprise de faire un choix, d’un point de vue particulier, dans l’œuvre d’Ernest Renan. Ces fortes constructions, aux arêtes logiques, se prêtaient moins que d’autres au morcellement, et la crainte de trahir une pensée si riche et si complète a plus d’une fois arrêté un travail entrepris à la suggestion d’un de nos universitaires les plus éminents[1].

[1] M. Samuel Rocheblave, professeur à l’Université de Strasbourg.

Deux raisons ont encouragé son achèvement. On a pensé que la réunion sous un volume portatif faciliterait la connaissance de morceaux politiques et sociaux célèbres, cités souvent durant la guerre même, et dispersés dans des volumes dont le public ne se rapproche pas facilement. On a surtout désiré mettre en lumière, au moment le plus glorieux de notre histoire, les réflexions profondes, parfois amères, toujours si passionnément françaises, du grand esprit qui souffrit tant des malheurs et des fautes de son époque. Espérer que ce travail mettra fin à la légende du scepticisme de Renan, si solidement établie par une critique superficielle, serait bien hardi. Il nous suffira de rassembler ces pensées vieilles de plus d’un quart de siècle et auxquelles la mort des deux petits-fils de Renan, tués à l’ennemi en 1914 et 1917, prête un caractère pathétique, pour que les esprits réfléchis y trouvent la réponse à ces banalités.

De préférence à l’ordre chronologique, on a divisé ces morceaux en trois groupes, dont le plus considérable est celui qui concerne la guerre de 1870. En effet, le but de ce volume n’était pas un historique de la pensée de Renan, mais la présentation d’un ensemble touchant les destinées de la France, de l’Europe, le rôle particulier de notre patrie dans l’histoire de la civilisation. Pour marquer clairement le caractère de chaque extrait, on lui a donné un titre tiré du texte même. On y a joint quelques notes explicatives très brèves pour rester dans le caractère presque scolaire d’une publication où on n’a désiré que servir la pensée d’Ernest Renan et la France.

FRANCE ET EUROPE

L’ADHÉSION LIBRE

Le morceau de ce volume auquel j’attache le plus d’importance et sur lequel je me permets d’attirer l’attention du lecteur est la conférence : Qu’est-ce qu’une nation ? J’en ai pesé chaque mot avec le plus grand soin ; c’est ma profession de foi en ce qui touche les choses humaines, et quand la civilisation moderne aura sombré par suite de l’équivoque funeste de ces mots : nation, nationalité, race, je désire qu’on se souvienne de ces vingt pages-là. Je les crois tout à fait correctes. On va aux guerres d’extermination, parce qu’on abandonne le principe salutaire de l’adhésion libre, parce qu’on accorde aux nations comme on accordait autrefois aux dynasties le droit de s’annexer des provinces malgré elles. Des politiques transcendants se raillent de notre principe français, que, pour disposer des populations, il faut préalablement avoir leur avis. Laissons-les triompher à leur aise. C’est nous qui avons raison. Ces façons de prendre les gens à la gorge et de leur dire : « Tu parles la même langue que nous, donc, tu nous appartiens », ces façons-là sont mauvaises ; la pauvre humanité, qu’on traite un peu trop comme un troupeau de moutons, finira par s’en lasser.

L’homme n’appartient ni à sa langue, ni à sa race ; il n’appartient qu’à lui-même, car c’est un être libre, c’est un être moral. On n’admet plus qu’il soit permis de persécuter les gens pour leur faire changer de religion ; les persécuter pour leur faire changer de langue ou de patrie nous paraît tout aussi mal. Nous pensons qu’on peut sentir noblement dans toutes les langues, et, en parlant des idiomes divers, poursuivre le même idéal. Au-dessus de la langue, de la race, des frontières naturelles, de la géographie, nous plaçons le consentement des populations, quels que soient leur race, leur langue, leur culte. La Suisse est peut-être la nation de l’Europe la plus légitimement composée. Or, elle compte dans son sein trois ou quatre langues, deux ou trois religions et Dieu sait combien de races. Une nation, c’est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant, dans le passé, de souvenirs, de sacrifices, de gloires, souvent de deuils et de regrets communs ; dans le présent, du désir de continuer à vivre ensemble. Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue ou d’appartenir au même groupe ethnographique, c’est d’avoir fait de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir.

(Discours et Conférences, 1887. Préface.)

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Ailleurs, la littérature et la société sont choses distinctes, profondément divisées. Dans notre pays, grâce à vous[2], elles se pénètrent. Vous vous inquiétez peu d’entendre annoncer pompeusement l’avènement de ce qu’on appelle une autre culture, qui saura se passer du talent. Vous vous défiez d’une culture qui ne rend l’homme ni plus aimable, ni meilleur. Je crains fort que des races, bien sérieuses sans doute, puisqu’elles nous reprochent notre légèreté, n’éprouvent quelque mécompte dans l’espérance qu’elles ont de gagner la faveur du monde par de tout autres procédés que ceux qui ont réussi jusqu’ici. Une science pédantesque dans sa solitude, une littérature sans gaieté, une politique maussade, une haute société sans éclat, une noblesse sans esprit, des gentilshommes sans politesse, de grands capitaines sans mots sonores, ne détrôneront pas, je crois, de sitôt, le souvenir de cette vieille société française si brillante, si jolie, si jalouse de plaire. Quand une nation, par ce qu’elle appelle son sérieux et son application, aura produit ce que nous avons fait avec notre frivolité, des écrivains supérieurs à Pascal et à Voltaire, de meilleures têtes scientifiques que d’Alembert et Lavoisier, une noblesse mieux élevée que la nôtre au XVIIe et au XVIIIe siècles, des femmes plus charmantes que celles qui ont souri à notre philosophie, un élan plus extraordinaire que notre Révolution, plus de facilité à embrasser les nobles chimères, plus de courage, plus de savoir-vivre, plus de bonne humeur pour affronter la mort, une société, en un mot, plus sympathique et plus spirituelle que celle de nos pères, alors nous serons vaincus. Nous ne le sommes pas encore. Nous n’avons pas perdu l’audience du monde. Créer un grand homme, frapper des médaillons pour la postérité n’est pas donné à tous. Il y faut votre collaboration. Ce qui se fait sans les Athéniens est perdu pour la gloire ; longtemps encore vous saurez seuls décerner une louange qui fasse vivre éternellement.

[2] L’Académie française.

Discours de réception à l’Académie française, 3 avril 1879 (Discours et Conférences.)

LETTRE A UN AMI D’ALLEMAGNEA PROPOS DU DISCOURS PRÉCÉDENT

Mon cher ami,

Vous m’apprenez qu’un passage de mon discours de réception a été mal accueilli parmi vous comme la voix d’un ennemi. Relisez ce que j’ai dit, et vous verrez combien ce jugement est superficiel. J’ai défendu notre vieil esprit français contre d’injustes reproches qui viennent presque aussi souvent de chez nous que de chez vous. J’ai soutenu contre des novateurs qui sont loin d’être tous Allemands, que notre tradition intellectuelle est grande et bonne, qu’il faut l’appliquer à des ordres de connaissance sans cesse élargis, mais non pas la changer. J’ai exprimé des doutes sur la possibilité pour une dynastie de jouer dans le monde un rôle universel sans bienveillance, sans générosité, sans éclat. J’ai pu aller à l’encontre de certaines opinions des militaires et des hommes d’État de Berlin ; je n’ai pas dit un mot contre l’Allemagne et son génie. Plus que jamais je pense que, si nous avons besoin de vous, vous aussi, à quelques égards, avez besoin de nous. La collaboration de la France et de l’Allemagne, ma plus vieille illusion de jeunesse, redevient la conviction de mon âge mûr, et mon espérance est que, si nous arrivons à la vieillesse, si nous survivons à cette génération d’hommes de fer, dédaigneux de tout ce qui n’est pas la force, auxquels vous avez confié vos destinées, nous verrons ce que nous avons rêvé autrefois, la réconciliation des deux moitiés de l’esprit humain. Oui, sans nous, vous serez solitaires et vous aurez les défauts de l’homme solitaire ; le monde n’appréciera parfaitement de vous que ce que nous lui aurons fait comprendre. Je me hâte d’ajouter que, sans vous, notre œuvre serait maigre, insuffisante. Voilà ce que j’ai toujours dit. Je n’ai nullement changé ; ce sont les événements qui ont si complètement interverti les rôles que nous avons peine à nous reconnaître dans nos affections et dans nos souvenirs.

Personne n’a aimé ni admiré plus que moi votre grande Allemagne, l’Allemagne d’il y a cinquante ou soixante ans, personnifiée dans le génie de Gœthe, représentée aux yeux du monde par cette merveilleuse réunion de poètes, de penseurs, qui a vraiment ajouté un domaine nouveau aux richesses de l’esprit humain. Tous tant que nous sommes, nous lui devons beaucoup, à cette Allemagne large, intelligente et profonde, qui nous enseignait l’idéalisme par Fichte, la foi dans l’humanité par Herder, la poésie du sens moral par Schiller, le devoir abstrait par Kant. Loin que ces acquisitions nous parussent la contradiction de l’ancienne discipline française, elles nous en semblaient la continuation. Nous prenions au sérieux vos grands esprits quand ils reconnaissaient ce qu’ils devaient à notre XVIIIe siècle ; nous admettions avec Gœthe que la France, que Paris étaient des organes essentiels du génie moderne et de la conscience européenne. Nous travaillions de toutes nos forces à bannir de la science et de la philosophie ces mesquines idées de rivalité nationale qui sont le pire obstacle aux progrès de l’esprit humain.

Depuis 1848, époque où les questions commencèrent à se poser avec netteté, nous avons toujours admis que l’unité politique de l’Allemagne se ferait, que c’était là une révolution juste et nécessaire. Nous concevions l’Allemagne devenue nation comme un élément capital de l’harmonie du monde. Voyez notre naïveté ! Cette nation allemande que nous désirions voir entrer comme une individualité nouvelle dans le concert des peuples, nous l’imaginions sur le modèle de ce que nous avions lu, d’après les principes tracés par Fichte et Kant. Nous formions les plus belles espérances où prendrait place dans la grande confédération européenne un peuple philosophe, rationnel, ami de toutes les libertés, ennemi des vieilles superstitions, ayant pour symbole la justice et l’idéal. Que de rêves nous faisions ! Un protestantisme rationaliste s’épurant toujours entre vos mains et s’absorbant en la philosophie, un haut sentiment d’humanité s’introduisant avec vous dans la conduite du monde, un élément de raison plus mûre se mêlant au mouvement général de l’Europe et préparant des bandages à plusieurs des plaies que notre grande, mais terrible Révolution avait laissées saignantes ! Vos admirables aptitudes scientifiques sortaient d’une obscurité imméritée, devenaient un rouage essentiel de la civilisation, et ainsi, grâce à vous et un peu grâce à nous, un pas considérable s’accomplissait dans l’histoire du progrès.

Les choses humaines ne se passent jamais comme le veulent les sages. Aussi les esprits éclairés parmi nous ne furent-ils pas trop surpris de voir proclamer à Versailles, sur les ruines de la France vaincue, cette unité allemande qu’ils s’étaient représentée comme une œuvre sympathique à la France. Grande fut leur douleur en voyant l’apparition nationale qu’ils avaient appelée de leurs vœux indissolublement liée aux désastres de leur pays. Ils se consolaient au moins par la pensée que l’Allemagne, devenue toute-puissante en Europe, allait planter haut et ferme le drapeau d’une civilisation qu’elle nous avait appris à concevoir d’une façon si élevée.

La grandeur oblige, en effet. Une nation a d’ordinaire le droit de se renfermer dans le soin de ses intérêts particuliers et de récuser la gloire périlleuse des rôles humanitaires. Mais la modestie n’est pas permise à tous. Vos publicistes, interprètes d’un instinct profond, ont pu être moins discrets à cet égard que vos hommes d’État et proclamer tout haut que l’ère de l’Allemagne commençait dans l’histoire. La fatalité vous traînait. Il n’est pas permis, quand on est tout-puissant, de ne rien faire. La victoire défère au victorieux, qu’il le veuille ou non, l’hégémonie du monde.

Tour à tour la fortune élève sur le pavois une nation, une dynastie. Jusqu’à ce que l’humanité soit devenue bien différente de ce qu’elle est, toutes les fois qu’elle verra passer un char de triomphe, elle saluera, et les yeux fixés sur le héros du jour, elle lui dira : « Parle, tu es notre chef, sois notre prophète. » La solution des grandes questions pendantes à un moment donné (et Dieu sait si le moment présent se voit obsédé de problèmes impérieux !) est dévolue à celui que les destins désignent. Alexandre, Auguste, Charles-Quint, Napoléon n’avaient pas le droit de se désintéresser des choses humaines ; sur aucune question, ils ne pouvaient dire : « Cela ne me regarde pas ! » Chaque âge a son président responsable, chargé de frapper, d’étonner, d’éblouir, de consoler l’humanité. Autant le rôle du vaincu, obligé de s’abstenir en tout, est facile, autant la victoire impose de devoirs. Il ne sert de rien de prétendre qu’on a le droit d’abdiquer une mission qu’on n’a pas voulue. Le devoir devant lequel on recule vous prend à la gorge, vous tue ; la grandeur est un sort implacable auquel on ne peut se soustraire. Celui qui manque à sa vocation providentielle est puni par ce qu’il n’a pas fait, par les exigences qu’il n’a pas contentées, par les espérances qu’il n’a pas remplies, et surtout par l’épuisement qui résulte d’une force non employée, d’une tension sans résultat.

Faire de grandes choses dans le sens marqué par le génie de l’Allemagne, tel était donc le devoir de la Prusse quand le sort des armes eut mis les destinées de l’Allemagne entre ses mains. Elle pouvait tout pour le bien ; car la condition pour réaliser le bien, c’est d’être fort. Qu’y avait-il à faire ? Qu’a-t-elle fait ? Huit ans, plus de la moitié de ce que Tacite appelait grande mortalis ævi spatium, se sont écoulés depuis qu’elle jouit en Europe d’une supériorité incontestée. Par quels progrès en Allemagne et dans le monde cette période historique aura-t-elle été marquée ?