Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Emma

- Sprache: Spanisch

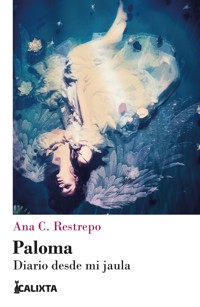

A veces habitamos cárceles en las que creemos estar a salvo Paloma es una joven bailarina de ballet que no sabe bien por qué todo a su alrededor se siente tan oscuro. Desde pequeña, se ha preguntado cómo sería su vida si hubiera nacido en una familia diferente, pues crece siendo testigo del matrimonio lleno de abusos en el que sus padres están sumergidos. En medio del dolor que esto le genera, encuentra en la bulimia una forma de sentirse ligera y lograr su peso ideal, sin darse cuenta de que esto terminará por encerrarla en un peligroso refugio en el que ella cree sentirse protegida. Esta es una autoficción valiente y desgarradora en la que su protagonista nos hace partícipes de sus luchas ante los desórdenes alimenticios, la exclusión social, la soledad y el maltrato intrafamiliar; y el duro camino que tuvo que recorrer para hacer frente a los miedos que la mantenían en una falsa jaula de seguridad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

.

Paloma: diario desde mi Jaula

©️2024 Ana C. Restrepo

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición Marzo 2024

Bogotá, Colombia

Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7631-87-8

Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado

Edición: Ana M. Sánchez Gutiérrez

Corrección de estilo: Diego Santamaría

Corrección de planchas: Jimena Torres Archila

Maquetación e ilustración de cubierta: David A. Avendaño

Diagramación: David A. Avendaño

Primera edición: Colombia 2024

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A.

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.

Los nombres, personajes, lugares y sucesos que aparecen en esta novela son producto de la imaginación del autor o bien se usan en el marco de la ficción. Cualquier parecido con personas reales (vivas o muertas), empresas, acontecimientos o lugares es pura coincidencia, por favor, no se lo tome personal.

Para todas aquellas personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar, invisibles o sin voz.

Crecer en la jaula

Parte 1

Acomodar las culpas

Chicos, tenemos que empacar porque a las cuatro de la mañana nos vamos para Puerto Berrío.

Ir de paseo los fines de semana era una de las cosas que todos mis compañeros de clase amaban. Sin embargo, para mí era una tortura. Sabía que, al salir de casa y montarme en el auto con mis padres por cinco horas, entrábamos en una de esas historias de terror en la que no sabes si volverás a salir con vida. Además, estar en la casa de campo con ellos implicaba un fin de semana en el que ambos estarían solos y sin tener a donde ir. Cualquier movimiento en falso podría haber ocasionado una guerra. Parecía exagerado, pero no lo era.

Mi hermano mayor empacó sus soldados y unos autos de juguete; yo elegí mi pingüino que me acompañaba a todas partes, dos barbies, sus vestidos y unos moños para peinarlos. Los pusimos en la mochila y los dejamos junto a las maletas.

Saldríamos a la madrugada, por lo que mi padre había subido el equipaje la noche anterior. A las 4:30 de la mañana, mi papá entró en mi habitación y me llevó al auto envuelta en una cobija, ya que nuestra casa quedaba en Rionegro, un municipio a las afueras de Medellín donde hacia un frio gélido. Subió a mi hermano de la misma manera. Al cabo de unas horas, sentí cómo me caía su cobija encima. Me levanté furiosa y le grité:

—¡Julio, eso molesta, pudiste ahogarme!

—Deja de ser exagerada, Paloma, solo fue una cobija.

Cómo desearía no haber iniciado una pelea con mi hermano. Quizás podría habérmela quitado de encima y seguir dormida, pero mi carácter explosivo ya estaba activo. Tenía sueño y, a la vez me sentía molesta. Lancé una patada en la entrepierna de Julio. Sus ojos azules se tornaron oscuros; me miró con rabia y se abalanzó sobre mí con la intención de estrangularme. Yo tiré de sus pelos rojos mientras él forcejaba para soltarse.

—¡Basta ya! —exigió mi padre, pero no me detuve.

A las 6:00 a. m. debíamos llegar al Palacio de los Frijoles, un restaurante de carretera donde siempre nos deteníamos para desayunar. Por aquel entonces mi papá gritaba y pedía que nos calláramos, decía que éramos unos groseros maleducados. Además, peleaba con mi mamá porque, según él, no nos exigía ni ponía límites. Mi pelea con la cobija había ocasionado una discusión entre ellos, y era probable que durara todo el camino.

Ese día no nos detuvimos a desayunar. Mi papá estaba tan disgustado que siguió derecho y nos demandó que aguantáramos hasta llegar a la casa. Amaba comer, tenía hambre todo el tiempo, incluso aquel día llegué a sentir que se me saldrían las tripas del hambre que tenía.

Al llegar a la casa de campo, don Alfonso, el trabajador de la finca, nos recibió. No me gustaba su aspecto desarreglado, con el pelo enmarañado, grasiento, y la cara regordeta. Y ese olor salado, como de pescado en conserva que emanaba de sus axilas, me generaba arcadas. Mi mamá me pedía siempre prudencia para que no lo dijera, e insistía que así era el olor del trabajo al sol y al agua, del sudor pegado a la piel. Yo solo pensaba que era un desaseado.

Cuando nos bajamos del auto nos contó a Julio y a mí que había encontrado un oso hormiguero. Lo tenía en una de las perreras. Lo seguimos emocionados, pues nunca habíamos visto uno. Debo reconocer que amé esa experiencia, aunque sé que está mal jugar con un animal salvaje. Después de eso, en mi inocencia, pedí al niño Dios en Navidad durante muchos años un oso hormiguero de mascota; claro está que nunca me lo mandó. Yo nunca había visto algo tan hermoso.

Le dimos de beber y sacó su lengua, la más larga que he visto. Sus pelos en punta hacían que pareciera un erizo, pero eran pelos y no tunas, lo que lo hacía más increíble. Toda la tarde jugamos con él. Don Alfonso le consiguió un montón de hormigas porque pensábamos que eso se iba a comer, pero al ver que no le apetecían, le dimos un mango maduro de la cosecha de los árboles que estaban junto a la piscina. Tampoco se lo comió.

Mientras mi hermano y yo jugábamos con él, escuché como mi papá le gritaba a don Alfonso.

—Tiene que soltar ese animal —le exigió.

—Yo no lo voy a soltar, no ve que ya lo tengo vendido.

—Pero ¿quién va a comprar un oso hormiguero?

—Desde que sea un animal exótico, lo compran.

—Está loco, esos animales tienen que estar sueltos. Si siguen cazándolos para venderlos como mascota, se van a extinguir.

—Pues yo lo suelto si usted me da lo que me van a pagar por él. Es una estupidez, porque si lo libero allá afuera otro lo va a cazar.

Siempre que íbamos discutían, porque este hombre se la pasaba vendiendo las pieles de los jaguares y la de los osos perezosos que se escondían en la quebrada que lindaba con el predio. Además, siempre tenía un mono cariblanco amarrado en la entrada de la casa para venderlo apenas saliera al pueblo.

Recuerdo que mi papá me tomó del brazo, llamó a mi hermano y nos pidió que nos entráramos a la casa. No sé lo que pasó, pero a la mañana siguiente ni el oso hormiguero ni don Alfonso estaban en la casita del mayordomo.

Esa noche, como es costumbre en la cuenca del Magdalena, hubo una tormenta. Descubrimos que había una gotera en nuestra habitación, así que nos dejaron pasar la noche en el cuarto de mis papás. Mi papá no pudo dormir. Se quejaba del calor porque se había ido la luz y el aire acondicionado había dejado de funcionar. Insistía en que nos movíamos mucho y que ya estábamos muy mayores para compartir la cama. Estaba ofuscado con mi mamá desde el incidente que yo había ocasionado con la cobija en el auto, y tal vez con la pelea de don Alfonso.

Al amanecer lo encontré afuera, con un mango maduro picado, tomado de los árboles del lado de la piscina, y un libro a punto de terminar entre las manos. Supongo que no durmió esa noche porque había empezado el libro la tarde anterior y tenía sus ojos azules apagados, como cuando se hace de noche y el cielo se oscurece.

—Buenos días, papá —dije mientras me montaba en sus piernas para abrazarlo. Desde allí se podía ver nuestra casa de campo a la perfección. Era preciosa. Las paredes blancas contrastaban con el techo color naranja, destacaba una puerta antigua de esas que parecen las de un castillo, y de ella colgaban unas buganvillas rosadas. El piso estaba hecho de cerámicas turcas color durazno, con flores azules en el centro. Estaba rodeada de árboles frutales que había plantado mi mamá, donde predominaban los mangos y las toronjas. Y desde la piscina, en la distancia, se lograba vislumbrar el río Magdalena, rodeado de guaduales.

Se quitó las gafas, me dio un beso, raspándome con su barba sin arreglar, y me acarició la mejilla. Dicen que a las gorditas solo las quiere la mamá, pero creo que si alguien me ha amado en esta vida ha sido mi papá. Nunca me veía fea. Para él yo era lo más lindo del mundo. Amaba mi rostro pálido y mi pelo castaño, liso y con unas cuantas ondas; tampoco me criticaba como mis compañeros por estar gordita. Decía que mis pecas en las mejillas parecían constelaciones y que mis dedos eran como las ramas del árbol más hermoso.

—Paloma, ¿ya se levantó tu madre?

—No, sigue dormida con Julio.

—Debemos apurarnos a desayunar porque tenemos un almuerzo en Cisneros, donde la abue.

Cisneros es un pueblo que queda a tres horas de nuestra casa de campo. No hay nada que hacer allí, pues el calor es tan fuerte que no puedes salir de la casa y te toca quedarte sentado en una mecedora mientras los adultos conversan de temas que son aburridos. La verdad no le veía sentido a visitar a alguien que vive tan lejos, y mucho menos a una bisabuela que a duras penas nos reconocía, pero en ese momento yo no era quién para opinar. Así que fui donde estaba mi mamá y le pedí que nos preparara el desayuno mientras mi hermano y yo nos bañábamos y arreglábamos. Tomé mi pingüino y me reuní con mi papá, quien nos esperaba en el garaje.

A las 8:30 de la mañana nos montamos al carro. Salimos por una carretera llena de piedras y unas montañas que se elevaban a ambos lados, cubiertas de arbustos y maleza que se tragaba el paisaje a nuestro alrededor. Por un momento podíamos imaginar que entrabamos a la selva, pero apenas salíamos de la carretera destapada e ingresábamos a la autopista, regresábamos a la realidad de las llanuras extensas con sus vacas, unas coloradas y otras blancas. Las ojeras de mi papá lo hacían ver cansado y mi mamá estaba muy callada. Apretaba sus labios recién pintados de rojo, mientras jugaba con el anillo de compromiso dándole vueltas en su dedo.

Las canciones de Joan Manuel Serrat sonaban desde la grabadora portátil de mi papá, mientras mi hermano y yo jugábamos al triqui en el vidrio empolvado, cuando la sempiterna guerra entre ellos continuó.

—Enrique, solo te conté que estaba invitada a un viaje con mis amigas a Cartagena. No entiendo por qué haces un escándalo de esto.

—Pues claro, eso significa que lo piensas.

—Pues sí, estoy cansada y un paseo así me encantaría.

—Estás loca, Pilar, ¿cómo crees que te vas a ir de paseo con unas señoras para que te embriagues mientras yo me quedo en casa con los niños?

Así continuó la pelea, mientras mi hermano y yo mirábamos hacia afuera del auto. Los árboles que bordeaban el río Magdalena pasaban a toda velocidad, mientras parecíamos quedarnos inmóviles en esa batalla sin escapatoria. Pero qué equivocada estaba, porque cuando menos pensé mi mamá gritó:

—¡Enrique, detén el auto!

—No.

—¡Qué lo detengas, que me voy a bajar!

—¿Y a dónde vas a ir?

—¡Pues a donde sea!

—¡Estás loca!

Nos encontramos con un camión de esos que llevaba muchas frutas en la parte trasera y mi papá desacelero. Justo en ese momento, mi mamá abrió la puerta del vehículo en marcha y se lanzó. Sí, se lanzó.

Mi papá frenó en seco y se bajó del auto mientras nosotros mirábamos por la ventana trasera del carro horrorizados. Podríamos habernos bajado, debimos hacerlo, pero el temor nos lo impidió y nos quedamos congelados mientras el retrovisor del auto nos mostraba lo que sucedía. Yo solo apretaba mi pingüino, casi descuartizándolo.

No vi sangre por ninguna parte, pero era probable que tuviera una que otra herida. Mi mamá se puso de pie y se limpió las rodillas. Se acomodó el pañuelo que siempre llevaba envuelto en el cuello y buscó las gafas que se le habían caído en el impacto. Después, organizó su melena roja con los dedos, levantó la mano y detuvo un autobús. En aquella época no había celulares, así que lo último que supe ese día fue que se montó en un autobús rumbo a Medellín.

Mi papá se subió al auto, tiró la puerta, dio la vuelta y volvimos a la casa de campo.

Sentí ganas de vomitar, pero cuando se lo intenté decir a mi papá me interrumpió.

—No quiero escuchar ni una palabra con respecto a lo sucedido —demandó con esa mirada de fuego que conocíamos bien.

Al bajarnos del auto vomité arrojando así toda mi angustia y mis preocupaciones. Julio me ayudó a limpiarme mientras mi papá empacaba todo. Regresamos a casa esa noche. De camino, solo pensaba y me lo decía casi como en un mantra: Esto es mi culpa. Yo soy responsable.

Esa fue la chispa que llevó al incendio, la primera gran discusión que conduciría al divorcio de mis padres. Esa chispa, mi discusión por la cobija en el auto con mi hermano al inicio del viaje, sería una de las responsabilidades que llevaría conmigo toda la vida.

Unos días después, entre lágrimas, le pedí perdón a mi papá por lo que a mi parecer era mi culpa. Me intentó tranquilizar, me abrazó con sus brazos abultados y me dio un beso, pero no fue capaz de decirme que no me preocupara. No me explicó que era solo mi impresión, o que esa discusión con la cobija había sido una tontería. Me dejó creer que tenía razón: era la culpable del drama de aquel fin de semana y era mi responsabilidad.

Al mirar en retrospectiva quisiera abrazar a esa niña de ojos marrones, que apenas tenía ocho años, que andaba con el pingüino de peluche en sus manitas, y le diría: «Tú no tenías la culpa, eso habría pasado de igual forma». Nadie tiene que soportar todo el daño que le hacen los demás. Ella, mi mamá, solo estaba tomando las riendas de su vida, algo que quizás yo también debería hacer con la mía.

La niña

Una lagrima en la mejilla de una niña

es capaz de ablandar al más frío y duro de los corazones,

incluso cuando este ya esté congelado y lleno de tensiones.

Lágrimas que brotan del más oscuro rincón,

recuerdos de vivencias que nunca debieron presenciar esos ojos de color marrón.

Preguntas

Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras nacido en una familia distinta?

Yo sí. Era una de las preguntas constantes que me hacía. Y no es que no quisiera a mis padres o a mi hermano, porque la verdad es que los amaba, era solo que las otras familias se veían más amenas y tranquilas. Odiaba los álbumes de fotos que llevaban los compañeros a clase, las historias de sus fines de semana, incluso las fiestas de cumpleaños, donde veía a esos papás perfectos sonreír y darse besos mientras sus hijos los abrazaban. Sus hogares probablemente tendrían los mismos problemas que el mío, pero yo veía el ciento por ciento de mi realidad y solo el dos por ciento de la de los demás.

¿Si fuéramos una familia más adinerada tendríamos una mejor vida?, pensaba cuando escuchaba a mis padres quejarse de dinero. ¿Si fuéramos pobres no tendríamos tantos antojos y tendríamos menos problemas? Mi abuela decía con mucha frecuencia que las personas más humildes se quejaban menos y siempre estaban de buen humor. ¿Si mis padres se amaran con locura yo sería más feliz? Como aquellos compañeros que hablaban de sus vacaciones y mostraban las fotos de su familia perfecta. ¿Si mi hermano fuera más juicioso mis papás pelearían menos? Creía que así no discutirían por la falta de temple de mi madre o por lo exigente que era mi padre. O quizás… ¿sería yo la del problema?

Todas estas preguntas tenían una única respuesta: donde nacemos debemos vivir, y no hay un lugar mejor para cada uno. Pero si soy honesta, a mis diez años esas preguntas siempre estaban latentes en mi corazón.

—Mamá dice que ya va a llegar papá —le avisé a Julio, mi hermano, para que apagara la televisión.