5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Optima Libri Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Wer ist Papst Leo XIV.? Diese erste Biografie über Robert Francis Prevost beleuchtet die bewegende Lebensgeschichte des ersten in den USA geborenen Pontifex. Von seiner Kindheit in Chicago über seine tiefgreifende missionarische Tätigkeit in Peru bis zu seiner Wahl zum Papst am 8. Mai 2025 spannt dieses Buch einen Bogen über die geistige und menschliche Entwicklung eines außergewöhnlichen Kirchenführers. In einer Zeit globaler Umbrüche und spiritueller Orientierungssuche wirft die Biografie einen persönlichen Blick auf einen Mann, der nicht Macht, sondern den Dienst an den Menschen sucht. Sie schildert, wie Prevost seine Berufung in der Stille, im Zuhören und im Handeln an der Seite der Ausgegrenzten gefunden hat – und wie ihn diese Erfahrungen prägen. Bewegende Episoden, tiefe Reflexionen über Menschenwürde und Gemeinschaft sowie Zeugnisse seiner gelebten Spiritualität machen dieses Buch zu einer inspirierenden Lektüre. Für alle, die den neuen Papst nicht nur als Kirchenoberhaupt, sondern als Mensch verstehen wollen, bietet diese Biografie wertvolle Einblicke in Herz und Geist eines Mannes, der bereit ist, die Kirche mit Demut und Mut in die Zukunft zu führen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

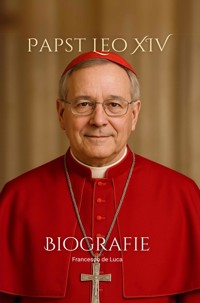

Papst Leo XIV

Biografie über Robert Francis Prevost

Francesco de Luca

© 2025 Ralf Eisend

Autor: Francesco de Luca

1. Auflage 2025

Herausgeber: Optima Libri Verlag, Ralf Eisend

Reschstr. 2a, 81825 München

Cover-Design: Ralf Eisend

Dieses Werk basiert auf sorgfältiger Recherche. Gleichwohl wurden Dialoge und der Ablauf bestimmter Ereignisse und Dialoge literarisch bearbeitet und verdichtet. Die Authentizität der wesentlichen Inhalte und Charaktere bleibt davon unberührt.

Inhalt

Vorwort

Zum liebevollen Gedenken

1. Das erste Kapitel

2. Wachsende Flügel

3. Der Weg der Stille

4. Die ersten Schritte im Weinberg

5. Der Ruf in die Ferne

6. Ein Herz und eine Seele

7. Der Wegbereiter

8. Eine Symphonie der Seelen

9. Brüder auf dem Weg

10. Im Dienste der Gemeinschaft

11. Der Seelenhirte von Chiclayo

12. Zurück in Peru

13. Oberster Missionar

14. Die Purpurwürde

15. Die Seele eines Hirten

16. Die Theologie eines Brückenbauers

17. Das innere Feuer

18. Die letzten römischen Tage des Franziskus

19. Zwischen Trauer und Konklave

20. Weißer Rauch über Rom

21. Das Licht über Rom

Vorwort

Als am 8. Mai 2025 weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle aufstieg, atmete die katholische Welt auf. Nach dem Heimgang von Papst Franziskus hatte das Konklave in bemerkenswerter Einmütigkeit Robert Francis Prevost zum 267. Nachfolger des Heiligen Petrus gewählt. Mit der Wahl des Namens Leo XIV. signalisierte der neue Pontifex sowohl Kontinuität als auch Erneuerung – eine Brücke zwischen der sozialen Offenheit Leos XIII. und dem reformerischen Geist seines unmittelbaren Vorgängers Franziskus.

In Robert Francis Prevost vereinen sich Welten, die das globale Gesicht der heutigen Kirche widerspiegeln: Geboren in Chicago, geprägt durch jahrzehntelangen Dienst in Peru, geformt durch die augustinische Spiritualität und berufen in die höchsten Ämter des Vatikans durch Papst Franziskus. Seine Wahl zum Papst erscheint vielen Beobachtern als organische Fortsetzung des Weges, den die Kirche unter Franziskus eingeschlagen hat – hin zu den Peripherien, zur Synodalität und zur missionarischen Umgestaltung. Die tiefe theologische und spirituelle Verwandtschaft mit seinem Vorgänger ist dabei kein Zufall: Beide teilen die unerschütterliche Überzeugung, dass die Kirche zuerst den Armen gehört, dass Autorität als Dienst zu verstehen ist und dass die Freude des Evangeliums in einer missionarischen Kirche erfahrbar werden muss.

Der Augustiner, der noch vor zwei Jahren als Bischof von Chiclayo die Sorgen und Hoffnungen der Menschen Lateinamerikas teilte, bringt in das Petrusamt eine seltene Kombination: nordamerikanische Herkunft und lateinamerikanisches Herz, ordenspriesterliche Demut und kuriale Erfahrung, theologische Tiefe und pastorale Unmittelbarkeit. Was ihn jedoch am deutlichsten prägt, ist jene geistige Verwandtschaft mit seinem Vorgänger, die ihn zum natürlichen Träger von dessen Erbe macht.

Als Franziskus ihn im Januar 2023 zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe ernannte und im September desselben Jahres zum Kardinal erhob, erkannten viele darin bereits einen Fingerzeig. In Prevost fand Franziskus einen Geistesverwandten, der seine Vision einer dienenden, barmherzigen und nach außen gerichteten Kirche nicht nur teilte, sondern selbst verkörperte. Wie Franziskus lehnt er Klerikalismus und Machtstreben ab, betont die "Option für die Armen" und versteht Evangelisierung als freudige Verkündigung in Wort und Tat. Der Mann, der einst sagte: "Von Chicago bis Chiclayo unterscheiden sich nur ein paar Buchstaben", würde nun eine noch größere Brücke schlagen – von der Peripherie ins Zentrum der Weltkirche, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen.

Diese Biografie zeichnet den außergewöhnlichen Weg eines Mannes nach, der nie nach Macht strebte, sondern stets dem Ruf zum Dienst folgte. Von den Armenvierteln Perus bis zur Loggia des Petersdoms verkörpert Leo XIV. eine Kirche, die – in seinen eigenen Worten – "die Welt aus umgekehrter Perspektive sieht": aus der Sicht der Ausgegrenzten, der Suchenden, der Hoffenden.

In einer Zeit globaler Umbrüche und kirchlicher Herausforderungen steht Leo XIV. nun vor der Aufgabe, das geistliche Erbe seines Vorgängers weiterzuführen und gleichzeitig seinen eigenen Weg zu finden. In seiner ersten Ansprache erinnerte er an Franziskus' Worte von der "Kirche als Feldlazarett für Verwundete" und bekräftigte seine Absicht, die Kirche weiter auf dem synodalen Weg zu führen – mit dem unverwechselbar augustinischen Akzent der Gemeinschaft und des gemeinsamen Suchens nach Wahrheit. Als Ordensmann, der wie Franziskus von der Peripherie kommt, verkörpert er eine lebendige Kontinuität der päpstlichen Linie, die den Menschen und die Barmherzigkeit vor Strukturen und starre Lehrsysteme stellt. Sein Leben und Wirken, seine Spiritualität und Vision werden in den kommenden Seiten beleuchtet – als Zeugnis eines Weges, der von Chicago über Chiclayo nach Rom führte und nun die universale Kirche berührt.

Zum liebevollen Gedenken

Papst Franziskus war ein Lichtträger in dunkler Zeit, ein stiller Freund der Vergessenen, ein Bote des Friedens.

Er lebte, was er verkündete: Er sah den Menschen, nicht die Macht. Er hörte auf den Ruf der Erde, nicht auf das Flüstern des Eigennutzes.

Sein Vermächtnis ist ein Schatz – nicht zum Bewahren, sondern zum Weitertragen.

Lasst uns, im Geist des heiligen Franziskus und in Erinnerung an Papst Franziskus, gemeinsam sprechen, was ihn getragen hat – ein Gebet, das auch uns leiten möge:

Gebet des heiligen Franziskus

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,

dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst;

dass ich Versöhnung bringe, wo man sich kränkt;

dass ich Einigkeit bringe, wo Zwietracht ist;

dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel quälen;

dass ich die Wahrheit bringe, wo Irrtum herrscht;

dass ich die Hoffnung bringe, wo Verzweiflung droht;

dass ich das Licht bringe, wo Finsternis regiert;

dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten:

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.

Denn wer sich hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet;

wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.

Das erste Kapitel

In einem Backsteinhaus am Südrand Chicagos, wo die Stadt langsam in die Vorstädte übergeht und der amerikanische Traum der Nachkriegszeit in bescheidenen Häusern Gestalt annahm, beginnt unsere Geschichte. Am 14. September 1955 wird Robert Francis Prevost geboren, das jüngste von drei Kindern einer Familie, deren Alltag vom katholischen Glauben so selbstverständlich durchdrungen ist wie vom Licht, das durch die Fenster ihres Ziegelhauses in der East 141st Place fällt.

Louis Prevost, ehemaliger Marineoffizier, nun Schuldirektor, verkörpert die ruhige Autorität eines Mannes, der seinen Platz im Leben gefunden hat. Mit 43 Jahren ist er bereits ein gereifter Familienvater, als sein jüngster Sohn zur Welt kommt. Seine Frau Mildred – von allen liebevoll "Millie" genannt – entstammt einer spanischstämmigen Familie und trägt in sich jene tiefe, unaufdringliche Frömmigkeit, die nicht in großen Worten, sondern in täglichen kleinen Handlungen zum Ausdruck kommt. Mit 35 Jahren schenkt sie ihrem dritten Sohn das Leben.

Das Haus der Prevosts ist kein Ort besonderer Ereignisse oder dramatischer Wendepunkte. Vielmehr liegt seine Bedeutung in jener stillen Beharrlichkeit, mit der hier Tag um Tag ein Leben im Zeichen des Glaubens geführt wird. Die Atmosphäre wird bestimmt von Mildreds unermüdlichem Engagement für die Kirchengemeinde St. Mary of the Assumption. Als Bibliothekarin von Beruf leitet sie die Pfarrbibliothek, singt im Kirchenchor und führt den Altar-Rosenkranz-Verein an. Jeden Morgen ist sie in der Messe zu sehen, eine stille Gestalt, die niemals fehlt, niemals schwankt.

"Ich kann mich nicht erinnern, sie je in Hosen gesehen zu haben", bemerkt später eine Weggefährtin über Mildreds beständige, tadellose Erscheinung im Rock – ein kleines Detail, das doch viel verrät über die Treue zu Traditionen, die das Haus der Prevosts auszeichnet.

Die Pfarrgemeinde St. Mary's wächst in jenen Jahren kräftig. Es ist die Zeit, da viele Familien – irisch, italienisch, spanisch in ihrer Herkunft – von der Innenstadt in diesen südlichen Vorort ziehen, auf der Suche nach Raum für ihre Kinder und einer Gemeinschaft, in der ihre Werte Bestand haben. Das alte Kirchengebäude wird durch einen Neubau ersetzt, um dem Andrang der Gläubigen gerecht zu werden. In diesem pulsierenden Mikrokosmos sind die Prevosts nicht einfach nur Teilnehmer – sie sind eine Institution.

"St. Mary's war das Zentrum unserer Jugendjahre. Jeden, den man kannte, traf man in der Kirche. Die Prevosts saßen immer hinter uns in der 9:15-Messe", erinnert sich Noelle Neis, eine Nachbarin. Die drei Söhne Louis, John und Robert sind am Altar zu sehen, wo sie als Ministranten dienen, ihre Stimmen erheben sich bei den Lesungen, ihre Hände sind zur Stelle, wann immer Hilfe gebraucht wird.

In dieses wohlgeordnete Leben tritt Robert – meist einfach "Bob" genannt – hinein, der jüngste Sohn, ein Kind von stiller Ernsthaftigkeit. Die katholische Grundschule von St. Mary's, mit ihren dunkelblauen Uniformen und dem täglichen Gang zur Frühmesse, wird zu seiner zweiten Heimat. Noch ist das Zweite Vatikanische Konzil nicht einberufen, noch erklingt die Messe in lateinischer Sprache, noch umgeben die alten Rituale den Gottesdienst mit einer Aura des Geheimnisvollen.

Die kindliche Frömmigkeit Roberts fällt selbst in dieser tiefgläubigen Umgebung auf. Marianne Angarola, eine Klassenkameradin aus der zweiten Klasse, bewahrt über Jahrzehnte die Erinnerung an den siebenjährigen Jungen, der während der monatelangen Vorbereitung auf die Erste Kommunion niemals ungeduldig wurde.

"Robert Prevost hat sich nie beklagt. Er ließ nie die Hände sinken; er war einfach fromm – nicht aufdringlich, sondern selbstverständlich. Es gehörte zu seiner Aura, als sei er handverlesen, auserwählt." In diesen Worten liegt der Schlüssel zu Roberts Wesen: eine natürliche, unaufdringliche Frömmigkeit, die nicht von außen auferlegt, sondern von innen gewachsen scheint.

Zu Hause in der East 141st Place nimmt diese frühe Prägung konkrete Gestalt an. Die Tür der Prevosts steht offen für Priester und Ordensleute, die hier nicht nur seelsorgerischen Beistand leisten, sondern auch Mildreds spanische Kochkünste zu schätzen wissen. "Da meine Mutter eine sehr gute Köchin war, besuchten uns häufig die Priester!" wird Robert später mit jenem leisen Humor bemerken, der seine tiefe Verbundenheit mit dem Elternhaus verrät.

"Mi familia era muy practicante; mi papá era catequista, mi mamá participaba en varias actividades en la parroquia donde vivíamos", erinnert er sich an diese frühen Jahre, in denen sein Vater als Katechet wirkte und seine Mutter unermüdlich in den verschiedenen Aktivitäten der Pfarrei mitwirkte. In dieser Atmosphäre gedeiht ein Kind, das früh spürt, dass es einen besonderen Weg gehen könnte.

"All diese Dinge trugen sicher dazu bei, dass ich irgendwann über die Möglichkeit nachdachte, Priester zu werden", sagt Robert rückblickend. Es ist keine plötzliche Offenbarung, kein dramatischer Moment der Berufung, wie ihn manche Heiligengeschichten kennen. Vielmehr ist es eine langsame, stetige Entfaltung eines Samens, der in fruchtbaren Boden gefallen ist.

Wenn der kleine Robert in der Kirchenbank kniet, während die Sonne durch die bunten Glasfenster fällt und die Gesänge den Raum erfüllen, ahnt noch niemand, welchen Weg dieser ernsthafte Junge einmal gehen wird. Und doch ist in diesem stillen Kind schon alles angelegt, was später zu einer bemerkenswerten Laufbahn im Dienst der Kirche führen sollte. Die Geschichte hat begonnen, ohne dass ihre Richtung schon klar erkennbar wäre – wie es oft geschieht bei jenen Menschen, deren Leben später größere Kreise ziehen wird.

Neben aller Frömmigkeit war Robert jedoch kein weltfremdes Kind. Das kleine Backsteinhaus öffnete seine Türen nicht nur für Geistliche, sondern hallte auch wider vom Lachen spielender Kinder. In den Straßen Doltons der späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre herrschte ein reges Treiben – „auf jedem Block dreißig bis fünfzig Kinder", wie Zeitzeugen berichten. In dieser lebendigen Nachbarschaft tobte Robert mit seinen Brüdern Louis und John und den unzähligen anderen Kindern der Gegend, spielte Baseball auf improvisierten Plätzen zwischen den Häusern und rannte in der sommerlichen Dämmerung Glühwürmchen nach, bis die Straßenlaternen angingen.

Die Dualität seines Wesens zeigte sich früh: Derselbe Junge, der in der Kirche mit gesenktem Blick und gefalteten Händen kniete, konnte auf dem Schulhof von St. Mary's vor Lebensfreude sprühen. Sein Klassenkamerad Joseph Merigold bewahrt die Erinnerung an einen Robert, der das Klassenzimmer mit natürlicher Leichtigkeit beherrschte.

„Er war der Klügste der Klasse", berichtet Merigold lachend und erinnert sich an eine Besonderheit jener Zeit: Die strenge Schwester Maria Immaculata, eine Dominikanerin alter Schule, ordnete die Sitzplätze strikt nach Leistung an. Roberts Platz war unverrückbar der erste in der vordersten Reihe – ein stiller Triumph, der ihn jedoch nie überheblich werden ließ.

„Er hatte durchaus Sinn für Schabernack", fügt Merigold hinzu, und in seinen Worten schwingt die Wärme langgehegter Erinnerung mit.

Seine Mitschüler liebten ihn für diese seltene Kombination aus Brillanz und Bescheidenheit. Roberts Freundlichkeit und seine Bereitschaft, anderen bei den Hausaufgaben zu helfen oder geduldig eine schwierige Mathematikaufgabe zu erklären, machten ihn zu einem natürlichen Mittelpunkt im Klassengefüge. Er besaß jene angeborene Güte, die nichts verlangt und doch alles gibt – eine Eigenschaft, die ihm später auf seinem Lebensweg kostbar werden sollte.

Mit fortschreitendem Alter verdichteten sich die Anzeichen seiner besonderen Berufung. Wie ein leises Flüstern, das allmählich an Klarheit gewinnt, formte sich in Roberts Innerem die Gewissheit eines vorgezeichneten Weges. Die alltägliche Nähe zur Kirche wirkte dabei wie ein stetiger, sanfter Strom, der sein Herz in eine bestimmte Richtung lenkte – sei es beim gemeinsamen Abendessen, wenn ein Pfarrer zu Gast war und der Vater mit ihm theologische Fragen erörterte, oder in den Morgenstunden, wenn Robert als Ministrant dem Priester die heiligen Gefäße reichte.

Doch nicht nur die unmittelbare Gegenwart der Geistlichen wirkte formend auf ihn ein. Ebenso prägend war das Vorbild seines Vaters Louis, der nach einem erfüllten Berufsleben seine Abende der Gemeinde als Katechet widmete. In der Art, wie dieser ruhige Mann den Glauben nicht nur predigte, sondern lebte, fand Robert ein Beispiel männlicher Spiritualität, das fern jeder Schwärmerei in der Realität des Alltags verankert war.

Die Erfahrungen als Messdiener am Altar vertieften diese frühen Eindrücke. Wenn Robert das weiße Gewand anlegte und die rituellen Handlungen mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Präzision vollzog, erschien es den Beobachtern, als sei er in seinem natürlichen Element. Die liturgischen Gesten, die anderen Jungen seines Alters oft fremd und steif anmuteten, flossen bei ihm mit einer Selbstverständlichkeit, die von tiefem Verständnis zeugte.

Diese vielfältigen Einflüsse formten in Robert jenes fundamentale Vertrauen, dass ein Leben im Dienste Gottes nicht nur möglich, sondern in seiner Fülle tief erfüllend sein konnte. Während viele seiner Freunde von Astronauten, Feuerwehrmännern oder Baseballspielern träumten, reifte in ihm still und stetig der Entschluss, einen anderen Weg zu gehen.

„Schon damals war ziemlich offensichtlich, dass das sein Weg sein würde", erinnert sich sein Mitschüler John Doughney an die gemeinsamen Jahre. In einer Zeit, da manche Jungen romantisch und unverbindlich mit dem Gedanken an eine Priesterlaufbahn spielten – angeregt vielleicht durch einen charismatischen Kaplan oder eine eindrucksvolle Predigt –, war Roberts Hinwendung zum geistlichen Leben von anderer Qualität. Es war, wie Doughney es ausdrückt, „eine echte Berufung" – jenes geheimnisvolle Phänomen, bei dem ein Mensch nicht nur einen Beruf wählt, sondern einem Ruf folgt.

„Selbst als junger Teenager wusste er, was er wollte und wohin er gehen wollte", bestätigt Doughney mit jener Mischung aus Respekt und leiser Verwunderung, die wir empfinden, wenn wir auf Menschen treffen, deren innerer Kompass ungewöhnlich früh und präzise ausgerichtet ist. Diese Gewissheit, bemerkenswert in einem Alter, in dem die meisten Heranwachsenden noch tastend ihren Platz in der Welt suchen, sollte sich schließlich in einer mutigen Entscheidung manifestieren.

Als im Frühsommer 1969 die Abschlusszeremonien der achten Klasse von St. Mary's stattfinden, steht Robert an einem Wendepunkt. Während seine Klassenkameraden größtenteils planen, wie seine älteren Brüder auf die katholische Mendel High School zu wechseln, die nur wenige Meilen entfernt liegt, hat er einen anderen Entschluss gefasst. In jenem Jahr, da die Welt auf den Mond blickt und die Jugend Amerikas nach Woodstock pilgert, wendet sich der 14-jährige Robert einem weit älteren Ideal zu.

Er verlässt das behütete Elternhaus, um in das St. Augustine Seminary in Holland, Michigan, einzutreten – eine kleine, von Augustinerpatres geführte Internatsschule für Jungen, die den Priesterberuf in Betracht ziehen. Es ist ein Abschied, der seiner Mutter Mildred Tränen in die Augen treibt, obwohl sie im Herzen weiß, dass dieser Schritt unvermeidlich war. Sein Vater Louis verabschiedet den Sohn mit jenem stillen, aber tiefen Stolz, der mehr in einem Händedruck als in Worten liegt.

Für Robert selbst bedeutet dieser Wechsel die erste große Reise seines Lebens – nicht nur geografisch, sondern auch innerlich. Zum ersten Mal tritt er aus dem geschützten Raum von Familie und Heimatgemeinde heraus und betritt eine Welt, die ganz dem geweiht ist, was er in seinem Innersten ersehnt: dem Dienst an Gott und den Menschen. In der klösterlichen Ruhe des Seminars, fern vom vertrauten Lärm seiner Chicagoer Vorstadt, wird er nun weitere Wegstrecken seiner Entwicklung zurücklegen.

Dieser erste große Schritt, dieses Verlassen des Elternhauses mit kaum vierzehn Jahren, markiert das Ende einer Kindheit – einer Kindheit, die in ihrer Harmonie und spirituellen Tiefe bereits alle Keime seiner künftigen Entfaltung in sich trug. Hier, an dieser Schwelle zwischen dem Knaben und dem werdenden Mann, lässt sich bereits ahnen, was die Zukunft bringen wird: Ein Junge, der seinem inneren Ruf folgt mit jener stillen Entschlossenheit, die später zu seinem Markenzeichen werden sollte.

Der Funke, der in den frühen Jahren in der Pfarrkirche von St. Mary's und am häuslichen Tisch der Prevosts zu glimmen begann, ist nun zu einer kleinen, aber beständigen Flamme herangewachsen – eine Flamme, die durch alle Winde des Lebens hindurch brennen und eines Tages weit über die bescheidenen Grenzen seiner Chicagoer Kindheit hinausleuchten sollte.

Wachsende Flügel

Es gibt Naturen, die das Licht nicht suchen müssen, weil es bereits in ihnen wohnt – leise, doch beständig, wie eine Flamme, die mehr wärmt als blendet. Robert Prevost gehörte zu diesen seltenen Menschen, deren Wesen schon in jungen Jahren eine rätselhafte Klarheit ausstrahlte, als hätte das Schicksal ihnen frühzeitig jene innere Gewissheit geschenkt, die andere ein Leben lang vergeblich suchen.

In den Klassenzimmern seiner Grundschule erschien er wie ein stiller Gegenpol zur kindlichen Unruhe um ihn herum. Während seine Mitschüler beim morgendlichen Gebet unruhig wurden, die kleinen Hände zögernd zum Himmel hoben und bald ermüdet sinken ließen, stand Robert mit einer Selbstverständlichkeit, die nicht eingeübt war, sondern aus seinem Innersten zu kommen schien. Seine Hände streckten sich fest und doch gelöst nach oben, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus einem natürlichen Drang heraus, der andere Kinder verwunderte. Es war, als hätte er eine unsichtbare Verbindung geknüpft – jenseits der auswendig gelernten Gebete, jenseits der Rituale, die andere als lästige Pflicht empfanden.

"Etwas Göttliches" habe er ausgestrahlt, erinnerte sich eine Klassenkameradin später, doch das Wunderliche daran war: Diese Frömmigkeit machte ihn nicht fremd oder abgehoben. Sie war so selbstverständlich Teil seines Wesens wie seine Freundlichkeit oder sein zurückhaltender Humor. Er war kein kleiner Heiliger, der sich über andere erhob – er war ein Junge, der im Zentrum seines Wesens eine Ruhe gefunden hatte, die es ihm erlaubte, ganz er selbst zu sein.

Die Zweifler unter uns mögen sich fragen, ob solche frühe Ernsthaftigkeit nicht die natürliche Leichtigkeit der Kindheit erstickt. Doch bei Robert Prevost trat das Gegenteil ein: Seine Klarheit befreite ihn. Während andere Kinder sich zwischen widersprüchlichen Impulsen verloren, zwischen dem, was sie sein wollten und dem, was andere von ihnen erwarteten, schien Robert bereits einen unsichtbaren Kompass zu besitzen, der ihm die Richtung wies.

Diese innere Sicherheit zeigte sich auch in der Schule. Sie platzierte ihn – nach der damaligen Sitte – auf dem vordersten Platz, der dem besten Schüler vorbehalten war. "Er war der Schlauste der Klasse," erinnert sich ein Schulfreund noch Jahrzehnte später mit einer Mischung aus Bewunderung und Selbstverständlichkeit. Doch wieder ist es bezeichnend, dass diese Intelligenz bei ihm keine Arroganz nährte, sondern vielmehr eine großzügige Hilfsbereitschaft. Er teilte sein Wissen mit anderen, ohne sich dessen zu rühmen.

Die kleinen Dinge verraten oft am meisten über einen Menschen. So auch jene Anekdote eines Mitschülers, der schmunzelnd berichtet, wie Robert ihn manchmal neckisch mit einem Bleistift in den Hinterkopf stupste – ein verstohlener Streich, der zeigt, dass unter all der Ernsthaftigkeit auch der Schalk nicht fehlte. Es war diese Balance, die ihn für seine Umgebung so faszinierend machte: die Verbindung von tiefer Verinnerlichung und natürlicher Lebensfreude.

Wie ein Baum, der zugleich in den Himmel wächst und in der Erde wurzelt, verband Prevost das Geistige mit dem Weltlichen. Seine Interessen waren vielfältig – nicht einseitig auf das Religiöse beschränkt, wie man bei einem so frommen jungen Mann vielleicht vermuten könnte. Die Mathematik faszinierte ihn mit ihrer klaren Logik und universellen Sprache. So sehr, dass er nach dem Abschluss des Kleinseminars nicht sofort ins Kloster eintrat, sondern zunächst einen Bachelor in Mathematik an der Villanova University erwarb. Es war, als hätte er verstanden, dass wahre Spiritualität nicht die Flucht aus der Welt bedeutet, sondern deren tieferes Verständnis.

Die Musik begleitete ihn als weiterer Ausdruck seiner Seele. Die Prevost-Familie war in der Pfarrei für ihre musikalische Begabung bekannt, und Robert trug dieses Erbe weiter. Die Töne eröffneten ihm eine Welt jenseits der Worte – eine Welt, in der das Unsagbare Form annehmen konnte. Ob er am Kirchenchor teilnahm oder ein Instrument spielte, ist nicht überliefert, doch die Harmonien begleiteten seinen Weg.

Auch der Körper wurde nicht vernachlässigt – später bekannte er sich als leidenschaftlicher Tennisspieler, der selbst mit siebzig Jahren den Platz noch vermisste. Das Spiel mit dem Ball auf dem grünen Feld – es war mehr als nur Sport; es war die Freude an der Bewegung, am Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung, an jenem Fluss, der entsteht, wenn der Körper mit dem Geist im Einklang ist.

Die Sprachen öffneten ihm weitere Tore zur Welt. Aufgewachsen zwischen den kulturellen Einflüssen eines französisch-italienischen Vaters und einer Mutter mit spanischen Wurzeln, entwickelte er ein feines Gehör für die Nuancen verschiedener Kulturen. Es war, als hätte er früh verstanden, dass Gott nicht nur eine Sprache spricht. Fünf Sprachen würde er später fließend beherrschen – Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Portugiesisch. Hinzu kamen Latein und Deutsch, die Schlüssel zu alten und neuen Gedankenwelten.

Was trieb diesen jungen Mann an? Vielleicht war es jene merkwürdige Mischung aus Neugierde und Gewissheit, die großen Persönlichkeiten eigen ist. Die Neugierde drängte ihn, immer weiter zu forschen, neue Horizonte zu entdecken – sei es in der Mathematik, in fremden Sprachen oder in augustinischen Schriften. Die Gewissheit wiederum gab ihm die Ruhe, dies alles nicht hastig zu tun, nicht getrieben von Angst oder Ehrgeiz, sondern geleitet von einem inneren Licht.

"Afable, moderado, reservado" – umgänglich, besonnen, zurückhaltend – so beschrieb ihn später die Nachrichtenagentur EFE. Doch hinter dieser scheinbaren Zurückhaltung verbarg sich keine Schwäche, sondern eine stille Autorität. Er musste nicht laut auftreten, um respektiert zu werden. Seine Klassenkameraden spürten, dass er "wusste, was er wollte". Diese ruhige Entschlossenheit, diese Integrität gewannen ihm die Achtung seiner Umgebung.

Vor allem aber war da seine Güte – jene tiefe, nicht berechnende Menschlichkeit, die einen ehemaligen Klassenkameraden noch Jahre später sagen ließ: "Er ist ein unglaublich gütiger und mitfühlender Mensch." Nicht fromme Worte, nicht religiöser Eifer, sondern diese praktizierte Menschlichkeit war vielleicht der wahre Kern seiner frühen Spiritualität.

So entfaltet sich vor uns das Bild eines jungen Mannes, der weder Heiliger noch Rebell war, weder weltfremd noch weltversessen, sondern ein Mensch, der das seltene Kunststück vollbrachte, die verschiedenen Dimensionen des Lebens in einer harmonischen Balance zu halten. Sein Glaube isolierte ihn nicht von der Welt, sondern öffnete ihm die Augen für ihre tiefere Bedeutung. Seine Intelligenz machte ihn nicht überheblich, sondern mitfühlend. Seine Talente dienten nicht dem Eigenruhm, sondern der Gemeinschaft.

Im Leben eines Menschen gibt es Augenblicke, die wie verborgene Weichen wirken. Unsichtbar für das bloße Auge, lenken sie einen Lebensweg in jene Richtung, die vielleicht seit jeher vorgezeichnet war. Bei manchen Menschen geschehen diese entscheidenden Wendungen erst spät, nach langem Irren und Suchen. Bei anderen – und hier gehört Robert Prevost zu den Seltenen – sind sie wie ein frühes Flüstern, so leise und doch so unüberhörbar wie der erste Morgenvogel vor Sonnenaufgang.

Die Menschen in seiner Pfarrgemeinde blickten später mit jener sanften Verwunderung zurück, die eigentlich keine Verwunderung ist: „Ausgerechnet einer von uns, Robert Prevost" – sagten sie, und in dieser Formulierung lag bereits die Erkenntnis, dass sein Weg so unausweichlich erschien wie das Fließen eines Baches zum Meer. Man wunderte sich kaum. War es nicht schon immer sichtbar gewesen, dieses stille Leuchten in ihm?

Die Lebensgeometrie dieses jungen Mannes kannte keine zerstreuten Linien, keine nervösen Zickzackmuster der Unentschlossenheit. „Für ihn war das keine bloße Idee wie für manche von uns, sondern ein echter Ruf", erinnerte sich ein Schulfreund mit jener Klarheit, die nur aus der Distanz vieler Jahre kommt. „Selbst als junger Teenager wusste er, was er werden wollte und wohin sein Weg gehen sollte." In einer Zeit, da andere junge Menschen wie Schmetterlinge von einer Blüte zur nächsten flatterten, unentschlossen zwischen tausend Möglichkeiten, trug Robert Prevost bereits den unsichtbaren Kompass einer Berufung in sich, die ihm die Richtung wies.

Und doch – wir würden seinem Wesen Unrecht tun, stellten wir ihn als entrückten Heiligen dar, der unbeirrt und ohne inneres Ringen seinen Weg ging. Nein, die Wahrheit ist vielschichtiger und gerade dadurch menschlicher: Er traf Entscheidungen, setzte konkrete Schritte, machte Abwägungen – aber all dies geschah auf dem Hintergrund einer frühen Gewissheit, die wie ein unterirdischer Strom sein Leben durchzog und nährte.

Bei manchen Menschen offenbart sich ihr wahres Wesen in den großen Gesten und dramatischen Momenten. Und es gibt jene selteneren, deren Seele man in den unscheinbaren Augenblicken erkennt – im gebückten Rücken beim Aufstellen von Stühlen, in den schweigenden Händen, die eine Kirchenbank polieren, im aufmerksamen Blick, der die unausgesprochene Not eines anderen wahrnimmt. Zu diesen Menschen gehörte Robert Prevost schon in seiner Jugend, als sein Leben noch ein unbeschriebenes Blatt zu sein schien und doch bereits von jenen feinen, kaum sichtbaren Linien durchzogen war, die später sein Lebensmuster bilden sollten.

Die Bühne seines frühen sozialen Wirkens war bescheiden – kein großes Theater der Wohltätigkeit, keine spektakulären Rettungsaktionen, sondern der alltägliche Raum einer Pfarrgemeinde im Süden Chicagos. Hier, zwischen Kirchenbänken und Gemeindesaal, lernte der junge Robert jene Grammatik der Menschlichkeit, die keine Bücher lehren können. Wenn die Familie Prevost nach der Messe zurückblieb, um zu helfen, sprach niemand von Nächstenliebe oder Aufopferung – es war einfach das, was getan werden musste, und sie taten es.

Es gibt eine eigentümliche Magie in solch unscheinbaren Diensten: Wer Stühle aufstellt für Menschen, die er nicht kennt, lernt etwas über die unsichtbaren Verbindungen zwischen uns allen. Wer eine Kirche putzt, nicht für Lob oder Anerkennung, sondern weil der Raum es verdient, rein zu sein, begreift etwas vom Wesen der Hingabe. Und wer als Jugendlicher, in jenem Alter, da die meisten nur mit sich selbst beschäftigt sind, seinen Blick bereits nach außen richtet, der lernt die stille Kunst, sich selbst zu vergessen – vielleicht die schwierigste und kostbarste aller menschlichen Künste.

Die Chroniken schweigen über spektakuläre karitative Taten des jungen Robert. Keine dramatischen Rettungen, keine heroischen Einsätze in Armenhäusern oder Suppenküchen sind überliefert. Und doch ist es gerade dieses Schweigen der Quellen, das so beredt spricht: Seine Güte war so selbstverständlich, dass niemand es für nötig hielt, sie besonders zu erwähnen. Es waren die kleinen Gesten, die seinen Charakter formten – ein erklärendes Wort für einen Mitschüler, der den Stoff nicht verstand; ein freundliches Lächeln für den neuen Jungen im Seminar, der sich fremd fühlte; eine helfende Hand, wo sie gebraucht wurde, ohne dass man darum bitten musste.

„Eine Agenda der Freundlichkeit und des Mitgefühls" – so beschrieb John Doughney, ein Freund aus Jugendtagen, die Haltung seines Weggefährten. Diese Worte fallen nicht zufällig. Sie zeugen von einer Wesensart, die schon früh erkennbar war und sich durch die Jahrzehnte treu blieb. Es ist, als hätte Prevost schon als junger Mensch begriffen, was anderen erst im Alter dämmert: dass die wahre Größe eines Menschen nicht in seinem Einfluss oder seinen Erfolgen liegt, sondern in der Tiefe seines Mitgefühls.

Unter seinen Schulkameraden war er keineswegs der weltfremde Heilige, der abseits steht und auf die anderen herabblickt. Im Gegenteil – seine Frömmigkeit hinderte ihn nicht daran, kameradschaftlich zu sein, zu lachen, kleine Streiche mitzumachen und die natürlichen Freuden der Jugend zu teilen. Diese Bodenständigkeit, dieses Vermögen, mit den Füßen fest auf der Erde zu stehen, während das Herz sich nach oben reckt, gab ihm eine natürliche Autorität. Nie musste er sie beanspruchen – sie floss ihm zu, weil andere in ihm jemanden spürten, der authentisch war, ungeteilt in seinem Wesen.

Hier zeigte sich eine seltene Begabung: die Fähigkeit, zugleich ernst und heiter zu sein, fromm und lebensfroh, diszipliniert und natürlich. Robert Prevost schien schon früh jene innere Mitte gefunden zu haben, um die andere ein Leben lang kreisen. Diese Balance erlaubte ihm, wirklich präsent zu sein – nicht halb im Hier und halb im Dort, nicht zerrissen zwischen Geist und Welt, sondern ganz da, wo er gerade war, mit offenem Herzen und wachen Sinnen.

Die augustinische Erziehung, die er im Seminar erhielt, verstärkte diesen angeborenen Zug zur Gemeinschaft. Die Spiritualität des heiligen Augustinus betont das gemeinsame Leben, die geteilte Suche nach Wahrheit, die Einheit der Herzen. „Ein Herz und eine Seele auf Gott hin" – dieser Leitspruch der Augustiner fand in Robert Prevost einen fruchtbaren Boden. Er nahm ihn nicht nur als schönes Wort auf, sondern als Lebenshaltung, die sein Handeln prägte.

Was in diesen Jugendjahren geschah, lässt sich vielleicht am besten als eine stille Alchemie beschreiben: Im Tiegel alltäglicher, unspektakulärer Dienste wurde sein Charakter geformt. Jede kleine Tat der Nächstenliebe, jede unbemerkte Hilfestellung, jedes aufmerksame Zuhören fügte seinem Wesen etwas hinzu – nicht als äußere Schicht, sondern als innere Struktur, als seelisches Rückgrat.

Die Wurzeln dieser Haltung reichten tief in den fruchtbaren Boden seiner Familie. Sein Vater Louis, der als Lehrer und später als Schulleiter arbeitete, teilweise in den ärmeren Stadtvierteln Chicagos, lebte ihm eine Ethik der Bildung und des Dienstes vor. Seine Mutter, ebenfalls im Bildungswesen tätig, zeigte durch ihr Beispiel, dass Lernen und Lehren Formen der Nächstenliebe sein können – Brücken zu einem volleren, bewussteren Leben.