4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: David De Angelis

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

Rares sont ceux qui ont pu quitter vivants le camp de concentration établi par les SS allemands à Birkenau-Auschwitz II. Pouvoir raconter ce qui s'y est passé, décrire les scènes d'horreur, se rappeler avec un frisson d'effroi les ravages qui y ont été commis, non seulement sur la chair, mais aussi sur l'âme humaine et sur tout sentiment civilisé, est une chose que très peu de gens peuvent faire. Et très peu, comme moi, ont eu la chance de pénétrer dans les recoins les plus mystérieux de ces enceintes maudites et d'assister, en survivant, à la destruction de milliers et de milliers d'êtres humains de presque toutes les nations d'Europe ; de toutes ces nations que, du 1er septembre 1939 à l'aube de 1945, la brutalité allemande a asservies et domptées par la peur de sa puissance militaire, déportant en masse les habitants qu'elle ne pouvait pas immédiatement tuer par les armes, pour les laisser pourrir dans les différents camps de concentration qui pullulaient dans l'Europe occupée par les Allemands ou leurs satellites, de Belgrade à Dachau, de Buchenwald à Gleiwitz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Bruno Piazza

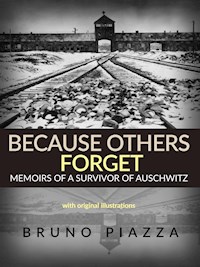

Parce que les autres oublient

mémoires d'un survivant d'Auschwitz

avec des illustrations originales

Traduction de l'italien et édition 2021 par David De Angelis

Tous droits réservés

Index général

Introduction

L'arrestation

Déportation

Arrivée au camp

La Lager

Le système Kapo

Le premier jour

Les prisonniers russes

L'espoir ne meurt pas

Au travail

Onze miracles

Au lazaret

Libération

Le retour

Je dédie ce documentaire à la mémoire sacrée de tous ceux qui sont morts victimes du fascisme et du nazisme, asphyxiés et jetés dans les fours crématoires, après d'interminables persécutions et d'atroces souffrances.

Introduction

Rares sont ceux qui ont pu quitter vivants le camp de concentration établi par les SS allemands à Birkenau-Auschwitz II.

Il n'est donné qu'à peu de gens de pouvoir raconter ce qui s'est passé dans ces contrées, de décrire les scènes d'horreur, de se rappeler avec un frisson d'épouvante les ravages qui y ont été commis, non seulement sur la chair, mais aussi sur l'âme humaine et sur tous les sentiments civilisés ; et très peu, comme moi, ont eu la chance de pénétrer dans les recoins les plus mystérieux de ces enceintes maudites et d'assister, en survivant, à la destruction de milliers et de milliers d'êtres humains de presque toutes les nations de l'Europe ; de toutes ces nations que, du 1er septembre 1939 à l'aube de 1945, la brutalité allemande a asservies et domptées par la peur de sa puissance militaire, déportant en masse les habitants qu'elle ne pouvait pas immédiatement tuer par les armes, pour les laisser pourrir dans les différents camps de concentration qui pullulaient dans l'Europe occupée par les Allemands ou leurs satellites, de Belgrade à Dachau, de Buchenwald à Gleiwitz.

De tous les camps de concentration, ceux de Pologne furent sans doute les plus atroces, tant par le nombre de victimes que par la fureur des tortionnaires ; les déportés, juifs pour la plupart, après une longue et spasmodique agonie, trouvaient le terme de leurs souffrances dans les crématoires, qui entouraient les camps de leurs sinistres cheminées carrées.

Parmi ces camps en Pologne, les deux camps de punition (Straflager) de Maidanek, près de Lublin, et Birkenau-Auschwitz II, près de Cracovie, resteront le plus sinistrement dans l'histoire, écrits en lettres de sang.

Sur la première, celle de Maidanek, un grand peintre soviétique, Zinovij Tolkaczev, a dépeint la vie misérable dans une série de tableaux qui ont été exposés dans les principales villes de Pologne et ont également été reproduits dans un volume qui a rapidement trouvé une large diffusion dans toute l'Europe de l'Est.

Dans la seconde, Birkenau-Auschwitz, après la retraite allemande de Lublin, les déportés de Maidanek, ainsi que les pires criminels de droit commun de Pologne, ont été concentrés, et c'est là que les SS ont traîné dans leurs transports macabres des hommes, des femmes et des enfants juifs d'Italie, de Grèce, de Hollande, de Belgique, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Hongrie et de Roumanie, de l'Italie, de la Grèce, de la Hollande, de la Belgique, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Hongrie et de la Roumanie, un grand nombre d'hommes et de femmes non juifs mais soupçonnés d'être des partisans et des communistes, en particulier d'Istrie, du Frioul et de Vénétie, et un petit nombre de prisonniers de guerre russes.

Moi aussi, j'ai été entraîné dans ce domaine et j'hésite maintenant à écrire ces lignes, conscient du précepte de Dante :

Toujours face à cette vérité qui a le visage d'un mensonge, l'homme ferme ses lèvres autant qu'il le peut, mais sans culpabilité, il a honte.

J'avais moi-même du mal à croire les histoires horribles qui circulaient autour de ces lieux de punition et, même en imaginant, sur la base de mes expériences dans un camp de concentration italien, une vie de privations et de misère mortifère, je n'aurais jamais pu me convaincre que des méfaits aussi odieux que ceux perpétrés par les SS et leurs assassins dans le camp de Birkenau pouvaient être commis.

Cependant, la révélation exacte et objective de ces méfaits est nécessaire, car elle porte une infamie éternelle à ceux qui les ont perpétrés.

L'arrestation

Mon arrestation a eu lieu à Trieste le 13 juillet 1944, un mercredi, d'une manière très étrange.

Il suffisait d'une plainte anonyme pour que les SS se retournent contre le plaignant et l'emmènent dans l'un de ces "bunkers" qu'ils avaient inventés afin de lui arracher des aveux et de le préparer à des tortures ultérieures.

Il y avait deux plaintes contre moi. Un capitaine SS m'a informé après mon arrestation, ajoutant que j'étais accusé d'antifascisme et d'aversion pour les Allemands alors que, comme crime sans circonstances atténuantes, je devais être considéré comme un Juif selon les célèbres lois de Nuremberg.

Ils m'avaient emmené à la rizerie de San Sabba, où l'informateur attendait à la porte que je sois reconnu.

La rizerie de San Sabba, un grand bâtiment avec d'immenses pièces aux plafonds à poutres en bois et un crématorium utilisé par les Allemands pour incinérer leurs victimes, a été utilisée par les SS comme antichambre pour la collecte des victimes destinées aux camps de concentration en Allemagne.

Dans la cour, dans une sorte de garage, on avait construit des cellules très étroites, les "Bunkers", revêtues de béton, avec une planche de bois au milieu qui servait de lit, et avec une porte solide à travers laquelle un petit trou était découpé pour l'entrée de l'air. Un homme de taille moyenne ne pouvait pas se tenir debout. Il a dû s'allonger sur la planche, et une lampe éblouissante lui brûlait les yeux.

Le capitaine SS m'a interrogé sur les raisons de mon départ de Trieste après l'occupation de la ville par les troupes allemandes.

"Pourquoi avez-vous quitté Trieste après le 8 septembre ? Où es-tu allé ? Qu'avez-vous fait ? Est-il vrai que vous détestez les Allemands, que vous n'avez jamais été membre du parti fasciste, que vous êtes de race juive ? La race, la race, la religion ne comptent pas.

J'ai répondu que je n'avais jamais fait de mal à personne, même si je n'avais pas adhéré au parti fasciste, et que je ne comprenais pas les raisons de mon arrestation.

Après un juron contre les Juifs, qui devaient tous être exterminés, l'officier ordonna à la sentinelle de me conduire au "Bunker". Mes réponses l'ont irrité.

"Tu dois passer une nuit, juste une nuit, dans ce trou", m'a dit la sentinelle en me poussant dans la cellule avec une expression de presque pitié.

Dans le "Bunker", je devais m'allonger sur la planche sous l'éclat de la lampe électrique. Mais j'ai eu de la chance, m'a expliqué la sentinelle, parce que tous ceux qui se sont retrouvés là ont d'abord été battus, mais j'ai été épargné par les coups. Et un autre coup de chance m'attendait. Sur la planche, apportée par je ne sais quelles mains pitoyables, j'ai trouvé un paquet de cigarettes et une boîte d'allumettes, qui m'ont aidé à traverser cette horrible nuit.

Dès que le soldat est parti, les voix de la nuit ont commencé à parler. Du "Bunker" à côté du mien, j'ai entendu un homme m'appeler doucement :

"J'ai été enterré vivant pendant 40 jours", a-t-il dit. "Je n'arrive pas à respirer, j'ai soif. Donne-moi une cigarette. Peut-être que ce soir, on me tirera dessus. Laissez-moi fumer ma dernière cigarette."

Comment lui plaire alors que j'avais à peine le droit de bouger dans cette cellule exiguë, qui ressemblait plus à un cercueil qu'à un réceptacle pour les vivants ?

Et immédiatement après, de l'autre côté, une voix de femme :

"Ils en tuent quelques-uns chaque nuit. Ils les amènent dans la cour et les tuent d'une balle à l'arrière de la tête. Après chaque tir, les chiens hurlent. Vous les entendrez ce soir aussi, peut-être pour moi, peut-être pour l'autre là-bas. En une semaine, depuis que je suis ici, j'ai entendu trente morts. Tous les partisans..."

Puis il s'est tu. Les pas de la sentinelle faisant sa ronde s'approchaient.

J'ai essayé de dormir, mais la lumière de la lampe me faisait mal aux yeux. Finalement, je suis tombé dans une torpeur douloureuse. J'ai été réveillé par le bruit de serrures qui s'ouvrent en grinçant. Des pas cadencés dans la cour. Des coups de fusil. Chiens qui aboient. Le silence.

"Ce sont tous des partisans..."

J'avais du mal à respirer, ma gorge était sèche et, les lèvres collées au trou de la porte, je buvais l'air frais de la nuit.

Soudain, la lumière s'éteint. Le noir complet. Cette obscurité est comme un verre d'eau glacée sur votre cerveau en feu. Nous sommes en alerte de raid aérien. Je pense que le quartier de San Sabba est une zone dangereuse pour les bombardements, juste à côté de l'arsenal, de l'usine sidérurgique et des chantiers navals. Avec le faible cri des sirènes lointaines dans mes oreilles, qui à d'autres moments m'ont fait sauter du lit et courir vers les abris, je m'endors lentement.

Quand je me réveille, la lampe brûle à nouveau au-dessus de ma tête. Le danger est passé. Maintenant, c'est l'aube et par le trou de la porte, une lumière grise et terne apparaît. Dehors, quelqu'un passe en portant des seaux. Je demande un peu d'eau. Personne ne répond. Je demande plus fort, en tapant du poing contre la porte. Les bruits de pas se rapprochent et un canon de mousquet pénètre par le trou de la porte, touchant presque mon front, tandis qu'une voix dure m'ordonne de me taire. J'obéis.

Une heure plus tard, la porte s'ouvre et un soldat me tend un bol de substitut de café amer et dilué. Ils m'emmènent ensuite dans une grande salle au troisième étage, où je trouve une quarantaine d'hommes et de femmes, des compagnons de souffrance.

La chambre est sale et poussiéreuse. D'un côté, il y a des lits pour les femmes, de l'autre des lits pour les hommes. Parmi les prisonniers, il y a quelques connaissances à moi, qui se pressent immédiatement autour de moi pour me demander où je suis et s'enquérir de ma capture.

Je raconte mon histoire, courte et douloureuse, comme celle de beaucoup d'autres. Arrêté par la police républicaine fasciste dès le mois de février de cette année-là à Côme, dans le bois de San Maurizio, alors que j'essayais de passer la frontière suisse, j'ai été gardé "en observation" pendant quatre mois dans un camp de concentration de cette ville, puis, toujours comme prisonnier, envoyé à l'hôpital de Camerlata. Plus tard, ils m'ont libéré, en m'assurant que j'étais libre d'aller où je voulais.

J'avais écrit à ma famille à Trieste qu'elle souhaitait me revoir. D'autre part, il était impossible de franchir la frontière. Des espions partout. Chasse à l'homme partout, sans répit, sans rémission.

J'étais revenu dans ma ville immédiatement après le bombardement du 10 juin 1944 : les rumeurs faisaient de Trieste un tas de décombres. Ils avaient capturé presque tous les Juifs qui n'avaient pas réussi à traverser la frontière suisse. Je me suis terré chez moi et j'ai attendu avec résignation. Sans la dénonciation d'un renégat, j'aurais probablement évité l'arrestation.

Mes compagnons de ségrégation m'avaient écouté comme on écoute une histoire déjà connue. Ils avaient presque tous parcouru le même chemin de croix que moi.

Il y avait encore l'espoir, il est vrai, d'éviter la déportation en Allemagne, car il semblait que la guerre touchait à sa fin : les Alliés avaient déjà occupé Rome et en France le mur de l'Atlantique avait été brisé et balayé. C'est maintenant une question de temps : gagner une semaine ou un jour signifie beaucoup.

Les puces nous dévoraient vivants ; des milliers de ces insectes couvraient les jambes et les bras des gens de piqûres, jour et nuit.

Ils étaient obligés de faire des travaux lourds : décharger les wagons, enlever le fumier des étables, porter des sacs, des tonneaux et des coffres. Et les coups n'ont pas manqué. Le même capitaine qui m'a interrogé a battu un pauvre tailleur de Rijeka qui était parmi nous, le forçant à passer dix-huit jours au lit, juste parce qu'il avait renversé du fumier dans l'étable.

Il y avait un risque de bombes au troisième étage sous le toit, qui avait déjà été secoué par les raids précédents, avec les cadres des fenêtres qui pendaient et les vitres brisées. Pendant les alarmes, les Allemands nous enfermaient à double tour dans la grande salle.

Il y avait aussi, à l'époque, une mauvaise affaire. Le cas de Felice Mustacchi et Giuseppe Hassid. À 11 heures du soir, un soldat allemand est entré dans la pièce alors que tout le monde était déjà endormi. Il fit lever Mustacchi, Hassid et trois femmes, et comme ils étaient, les deux hommes en pyjama et les femmes en chemise, il les entraîna. En partant, il leur a assuré qu'il s'agissait d'un travail urgent et que dans une vingtaine de minutes, au plus tard, tout le monde serait de retour au dortoir. Mais peu après, des coups de feu ont été entendus et des chiens ont hurlé. Personne n'a revu Mustacchi, Hassid ou les femmes.

La disparition de ces cinq personnes était liée à la découverte par les SS de pièces d'or dans les latrines. Ne pas remettre tous les objets de valeur aux Allemands était considéré comme un acte de sabotage, passible d'une balle dans la nuque. C'était probablement le sort de nos camarades.

Malgré tout, et malgré la compagnie des espions que les SS avaient placés parmi nous pour surveiller le dortoir, le séjour à la rizerie était préférable à la déportation. Au moins, nous étions encore dans notre propre pays, avec l'espoir que la guerre serait bientôt terminée et que nous rentrerions immédiatement chez nous, vivants et en sécurité.

Partir signifiait abandonner tout espoir, même si l'on ne savait pas dans quoi on s'engageait.

En attendant, nous n'avons pas mangé au point de devoir mourir de faim. L'un d'entre nous, Nino Belleli, était cuisinier, et il y avait assez de graisse dans la soupe qu'ils distribuaient à midi. Le pain était décent, l'eau claire, et un soir ils nous ont même donné du vin.

Il y avait aussi une quantité de couvertures et d'édredons volés chez des particuliers et sur ceux-ci, malgré les puces, on pouvait se reposer dans un confort suffisant. Il y avait des chaises et même une table. Il y avait aussi, mais cachée, une cuisinière électrique, où l'on pouvait secrètement faire griller du pain ou des pommes de terre. Nous avions deux robinets d'eau pour nous laver. Certaines personnes ont même reçu des colis de nourriture de l'extérieur et du journal.

Les ouvriers sont descendus pour décharger de lourds fardeaux, quelqu'un a nettoyé la pièce, je n'ai rien fait. Le dimanche, nous avions le droit de nous promener dans la cour.

Je suis resté quelques jours dans le réservoir et pendant ces quelques jours, d'autres malheureux ont été amenés, pour finir, comme moi, dans l'enfer d'Auschwitz, où ils ont connu la mort la plus triste.

Quelques jours après mon arrivée au réservoir, le gardien qui nous gardait, en entrant dans ma chambre tôt le matin, a appelé mon nom et mon prénom d'une voix forte, précédé du titre : " Monsieur l'avocat ". Jusqu'alors, on m'avait appelé "tu", et des noms peu courtois ou curiaux avaient accompagné mon nom.

La sentinelle m'a fait descendre et m'a dit que je devais être considéré comme libre et que je pouvais rentrer chez moi. En fait, il m'a remis, avec une méticulosité toute allemande, tous les objets de valeur qu'ils m'avaient pris, m'a fait signer un reçu, puis m'a accompagné dans la grande salle.

"Vous êtes libre", a-t-il dit, "mais je dois encore vous garder sous clé". Dans deux heures, le capitaine viendra signer l'ordre de libération."

Les deux heures ont passé lentement. Plus passé.

Parmi mes compagnons d'infortune, certains m'enviaient. Je peux m'appeler chanceux. Personne ne s'était encore échappé de cet endroit. C'était le premier cas. D'autres étaient sceptiques. Ce n'était qu'un tour, disaient-ils, une feinte, peut-être un piège.

Tout le monde me donnait des missions pour quand je sortirais. La restitution de la montre, de l'argent et d'autres objets les a impressionnés. J'ai accepté les affectations comme un bon présage. Je me rendrais dans cette famille pour l'informer de l'endroit où se trouve leur proche ; j'écrirais à ce monsieur pour qu'il prenne soin de sa nièce ; je veillerais à ce que celui-ci reçoive un paquet de confiture, et je veillerais également à ce que les lames de rasoir de sécurité lui soient fournies. Je savais combien tant de petites choses étaient chères aux pauvres détenus du camp de San Sabba.

Entre-temps, les deux heures étaient devenues des jours. Un lundi, je me tenais à la fenêtre, malgré l'interdiction, lorsque j'ai entendu un officier allemand appeler mon nom en bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pâli et un frisson froid a parcouru ma nuque comme si j'avais eu l'intention de prononcer mon arrêt de mort. L'officier est parti aussitôt, et peu après, notre garde est arrivé et, ouvrant la porte de la grande salle, m'a fait signe de sortir.

J'ai descendu les escaliers et traversé la cour. A la porte de sortie, un camion attendait avec son moteur en marche. Il était déjà chargé d'hommes et de femmes escortés par des soldats armés de mitrailleuses. J'ai dû monter et le camion est parti en trombe.

J'ai simplement été transféré du camp de concentration de San Sabba à la prison de Coroneo.

Le transfert, j'ai appris plus tard, était d'une énorme importance. Cette mesure a permis par la suite de me sauver la vie et d'éviter l'asphyxie et le crématorium. J'ai en effet été transféré de la catégorie des prisonniers raciaux à celle des prisonniers politiques, et si pour les premiers, s'ils étaient âgés de plus de cinquante ans ou en tout cas inaptes aux travaux lourds, il y avait le crématoire dès leur arrivée au camp, pour les seconds, valides ou non, il y avait le camp de travail. Mais tout cela, comme je l'ai dit, je l'ai appris plus tard. Pour le moment, j'ai ressenti une terrible déception.

Une aile de la prison de Coroneo était réservée aux prisonniers arrêtés à la disposition des SS. Elle était toujours pleine et n'était libérée qu'à l'occasion du transport hebdomadaire des prisonniers vers l'Allemagne ou des nombreuses exécutions de masse en représailles à un attentat commis dans la ville. Ces jours-là, cinquante prisonniers ont été fusillés puis pendus dans le soupirail du "Soldatenheim", en représailles à l'explosion d'une bombe à l'intérieur de ce bâtiment.

Toutes les cellules de la prison étaient pleines. Les cellules pour un seul détenu en contenaient au moins cinq, c'était la proportion. Une cellule ne contenait qu'un seul détenu : la cellule des poux. Enfermé là-dedans, il y avait un vendeur, arrêté à Udine. Le malheureux était déjà tellement plein de parasites que l'administration pénitentiaire avait jugé bon de l'isoler là-dedans. Des graffitis sur la porte et les murs avertissaient les clients d'éviter cette cellule.

Malgré ma bonne volonté de suivre ce conseil, c'est dans cette même cellule que j'ai passé ma première nuit. En plus des poux, d'innombrables hôtes de punaises de lit erraient dans la cellule. Je n'ai pas attrapé les poux, j'ai tué un bon nombre d'insectes (un exercice qui m'est devenu familier tout au long de ma détention dans les différents camps en Pologne) et le lendemain, j'ai été transféré dans une autre cellule, plus propre, avec quatre autres camarades d'infortune.

Le séjour à Coroneo était beaucoup plus supportable qu'au réservoir et plus tard, à Auschwitz, je m'en suis souvenu comme d'un paradis. L'administration pénitentiaire nous traitait bien plus mal que des criminels de droit commun, mais nous n'étions plus sous la garde directe des Allemands. Les gardiens de prison italiens nous surveillaient, nous comptaient, nous faisaient prendre l'air, une heure par jour. Les gardiens de prison italiens n'étaient pas des nazis, ni des fascistes. Ils ne ressentaient pas de haine raciale. Ils étaient "piétistes".

Ils nous apportaient le journal et nous laissaient tranquilles. Pour une somme modique, ils nous transmettaient même des nouvelles de l'extérieur et nous permettaient d'acheter de la nourriture à ajouter aux rations de soupe et de pain que l'administration pénitentiaire nous donnait.

L'un de ces gardes était passé du statut de gardien à celui de camarade. Il s'agissait d'un Sudiste nommé Leone, que les Allemands avaient surpris en train de porter une lettre d'un Juif à sa famille et qu'ils avaient donc condamné à cinq ans de déportation en Allemagne. Leone a été enfermé dans une cellule en face de la mienne, puis est parti dans le même convoi que moi, mais pour un autre camp de concentration.

Après la tentative d'assassinat d'Hitler le 20 juillet 1944, la fin de la guerre semblait de plus en plus proche, et certains d'entre nous espéraient rester à Coroneo, oubliés. Nous recevions des colis de nos familles une ou deux fois par semaine, nous rencontrions les femmes, enfermées dans un autre service, pendant les heures d'antenne, et certains d'entre nous s'étaient déjà habitués à cette vie de réclusion et d'oisiveté.

Le destin n'a pas voulu que je reste longtemps dans la prison céleste de Coroneo. Je devais traverser l'enfer d'Auschwitz, et je l'ai fait, comme la salamandre de la légende à travers les flammes.

J'avais une fièvre de 39 degrés lorsque la Gestapo m'a soumis à un deuxième interrogatoire dans le registre de la prison. Les questions habituelles, les réponses habituelles : écoutais-tu Radio Londres ? Détestes-tu les Allemands ? Quels cercles fréquentais-tu ?

Et la fièvre a persisté lorsque j'ai été transféré de l'infirmerie avec cinq autres camarades dans une cellule spéciale, en attendant d'être transporté pendant la nuit vers le train en partance pour l'intérieur de l'Allemagne.

C'était le 30 juillet 1944. Sur le mur de la cellule, nous lisons une inscription : " Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici ! Mais quelqu'un avait rayé le "lasciate" du vers de Dante et l'avait remplacé par un "abbiate".

"Garde espoir", toi qui es entré dans la cellule du désespoir la veille de la déportation. Quel espoir pouvions-nous avoir en quittant Trieste pour le camp de concentration ? Mais nous acceptions volontiers de croire ce que nous espérions et souhaitions : dans un camp de travail, nous serions traités comme des hommes, les rumeurs sur les atrocités commises par les nazis étaient certainement exagérées, en fin de compte, il valait mieux partir, car un camp serait mieux qu'une prison et nous ne courrions plus le risque d'être fusillés et pendus, au cas où une attaque contre les Allemands serait commise dans la ville.

On a envoyé chercher du vin, on a fait cuire des œufs. J'ai trouvé un moyen d'informer la famille de mon départ. Puis nous avons essayé de dormir, au moins pendant quelques heures.

Nous étions agités, irrités. Bien que nous ayons essayé de contrôler nos nerfs et de garder le moral en nous racontant des histoires heureuses, aucun d'entre nous ne pouvait vraiment rire. Et l'heure du départ arriva.

Des femmes et des hommes dans une colonne. Un camion attend avec une escorte de soldats. Il pleut à verse. Partir sous la pluie est un bon signe, mais tout le monde est mouillé. Le triste convoi avance rapidement dans la ville déserte et sombre. Seuls les phares du camion projettent deux cônes de lumière qui font scintiller les gouttes de pluie.

Des pensées rapides d'évasion. Si les sirènes d'alarme se mettaient à retentir et que les bombes commençaient à tomber, il me serait peut-être facile de m'enfuir. Mais alors je pense que l'évasion ne serait pas une solution. Les nazis ont organisé la cruauté d'une manière si parfaite que toute tentative d'y échapper serait vaine. Même si je parvenais à m'échapper, ils emmèneraient ma femme et mes enfants, et ma misère et mon désespoir seraient encore plus grands.

La peur des représailles contre les proches a empêché beaucoup de personnes de chercher la sécurité en fuyant. La sauvagerie nazie a spéculé sur le sentiment et la pitié de ses victimes. Il a tué les fils pour que les pères s'échappent, il a tué les pères et les mères pour que les fils s'échappent. Pour un coupable qui a échappé à la punition, elle a massacré une centaine d'innocents. Les nazis n'ont jamais hésité. Si, dans les sélections impitoyables d'Auschwitz, les victimes choisies n'ont même pas tenté de se rebeller et, conscientes de l'inéluctable, résignées, sont allées à la mort dans les chambres à gaz, c'est parce qu'elles savaient que toute tentative de révolte ou d'évasion signifierait non seulement leur mort, mais la mort de cent autres, de mille autres camarades innocents.

Déportation

A la gare. Dans les silos, les wagons à bestiaux qui doivent nous transporter, on ne sait pas où. La destination du voyage est un secret bien gardé.

D'autres camions remplis de détenus arrivent : ce sont ceux qui étaient restés jusqu'alors au réservoir de San Sabba, et qui ont été arrêtés uniquement parce qu'ils appartiennent à la race juive.

Avec mes cinq compagnons de cellule, ils m'ont mis dans un wagon où des femmes étaient déportées sous l'accusation d'avoir aidé les partisans. Ceux de l'usine de riz, environ quatre-vingts hommes, femmes et enfants, ont été placés dans deux voitures derrière la nôtre. Parmi eux, je reconnais le Dr Vivante et M. Elio Mordo, que j'avais laissé au moulin à riz quinze jours auparavant.

Il fait encore nuit. Le moteur n'a pas encore été attaché au train. Je me demande si certains membres de ma famille viendront me dire au revoir avant notre départ, peut-être pour la dernière fois. Je vois Leone être poussée dans une autre voiture. Les SS courent partout avec des mitrailleuses à la main. Ils chargent des colis dans un wagon de troisième classe : les colis voyagent en troisième classe, nous sommes entassés dans le wagon à bestiaux.

Soudain, ils ferment les lourdes portes de la voiture. Nous sommes laissés dans le noir et presque sans air. Même la porte supérieure, munie de barres de fer, est fermée hermétiquement. Je me souviens de la nuit que j'ai passée dans le "Bunker" et je tremble à l'idée de devoir passer quelques jours dans ces conditions.

Il y a un bruit de cliquetis, une secousse, et j'ai l'impression que le train a démarré. Puis une autre secousse : nous sommes à nouveau immobiles. Les portes s'ouvrent et l'air et la lumière entrent. Un air saturé de la fumée de la locomotive, une lumière étrange d'une aube pluvieuse et de projecteurs allumés.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)