4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: David De Angelis

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

A pocos se les permitió salir con vida del campo de concentración establecido por las SS alemanas en Birkenau-Auschwitz II. Poder narrar lo que allí ocurrió, describir las escenas de horror, recordar con un estremecimiento de espanto los estragos que se produjeron no sólo en la carne, sino también en el alma humana y en todo el sentimiento civilizado, es un privilegio reservado a muy pocos. Y muy pocos, como yo, tuvieron la suerte de penetrar en los más misteriosos recovecos de aquellos malditos recintos y presenciar, mientras sobrevivían, la destrucción de miles y miles de seres humanos de casi todas las naciones de Europa; de todas aquellas naciones que, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta los primeros albores de 1945, la brutalidad alemana esclavizó y domesticó con el miedo de su poderío militar, deportando en masa a los habitantes que no podía matar inmediatamente con las armas, para dejarlos pudrirse en los diversos campos de concentración que pululaban por toda la Europa ocupada por los alemanes o sus satélites, desde Belgrado a Dachau, desde Buchenwald a Gleiwitz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

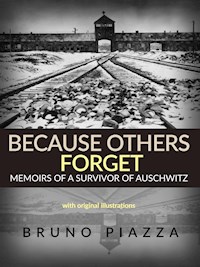

Bruno Piazza

Porque otros olvidan

memorias de un superviviente de Auschwitz

con ilustraciones originales

Traducción del italiano y edición 2021 de David De Angelis

Todos los derechos reservados

Índice general

Introducción

La detención

Deportación

Llegada al campamento

El Lager

El sistema Kapo

El primer día

Prisioneros rusos

La esperanza no muere

En el trabajo

Once milagros

En el lazareto

Liberación

El retorno

Dedico este documental a la sagrada memoria de todos los que murieron víctimas del fascismo y del nazismo, asfixiados y arrojados a los crematorios, tras interminables persecuciones y atroces sufrimientos.

Introducción

A pocos se les permitió salir con vida del campo de concentración establecido por las SS alemanas en Birkenau-Auschwitz II.

Poder narrar lo sucedido en aquellas tierras, describir las escenas de horror, recordar con un escalofrío de espanto los estragos que allí se produjeron, no sólo en la carne, sino también en el alma humana y en todo sentimiento civilizado, es cosa de pocos; y muy pocos, como yo, tuvieron la suerte de penetrar en los más misteriosos recovecos de aquellos malditos recintos y presenciar, mientras sobrevivían, la destrucción de miles y miles de seres humanos de casi todas las naciones de Europa; de todas aquellas naciones que, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta los primeros albores de 1945, la brutalidad alemana esclavizó y domesticó con el miedo de su poderío militar, deportando en masa a los habitantes que no podía matar inmediatamente con las armas, para dejarlos pudrirse en los diversos campos de concentración que pululaban por toda la Europa ocupada por los alemanes o sus satélites, desde Belgrado a Dachau, desde Buchenwald a Gleiwitz.

De todos los campos de concentración, los de Polonia fueron sin duda los más atroces, tanto por el número de víctimas como por la furia de los torturadores; los deportados, en su mayoría judíos, tras una larga y espasmódica agonía, encontraban el fin de su sufrimiento en los crematorios, que rodeaban los campos con sus siniestras chimeneas cuadradas.

De estos campos en Polonia, los dos campos de castigo (Straflager) en Maidanek, cerca de Lublin, y Birkenau-Auschwitz II, cerca de Cracovia, serán los que más siniestramente queden en la historia, escritos con letras de sangre.

De la primera, la de Maidanek, un gran pintor soviético, Zinovij Tolkaczev, retrató la vida miserable en una serie de cuadros que se expusieron en las principales ciudades de Polonia y que también se reprodujeron en un volumen que pronto tuvo gran difusión en toda Europa del Este.

En el segundo, Birkenau-Auschwitz, tras la retirada alemana de Lublin, se concentraron los deportados de Maidanek, junto con los peores criminales comunes de Polonia, y fue aquí donde las SS arrastraron a hombres, mujeres y niños judíos de Italia, Grecia, Holanda, Bélgica, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Rumanía en sus horripilantes transportes, de Italia, Grecia, Holanda, Bélgica, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Rumanía, un gran número de hombres y mujeres no judíos pero sospechosos de ser partisanos y comunistas, especialmente de Istria, Friuli y Véneto, y un pequeño número de prisioneros de guerra rusos.

Yo también fui arrastrado a este campo y ahora dudo en escribir estas líneas, consciente del precepto de Dante:

Siempre ante esa verdad, que tiene cara de mentira, el hombre cierra los labios como puede, pero sin culpa se avergüenza.

A mí mismo me costaba creer las horribles historias que circulaban por aquellos lugares de castigo y, aun imaginando, en base a mis experiencias en un campo de concentración italiano, una vida de penurias y miseria mortificante, nunca me hubiera podido convencer de que se pudieran cometer fechorías tan atroces como las perpetradas por las SS y sus asesinos en el campo de Birkenau.

Sin embargo, la revelación exacta y objetiva de tales fechorías es necesaria, porque conlleva una infamia eterna para quienes las perpetraron.

La detención

Mi detención tuvo lugar en Trieste el 13 de julio de 1944, un miércoles, de forma muy extraña.

Una denuncia anónima era suficiente para que las SS se volvieran contra el denunciante y lo llevaran a uno de esos "búnkeres" que habían inventado para sacarle confesiones y prepararlo para la tortura posterior.

Hubo dos denuncias contra mí. Un capitán de las SS me informó después de mi detención, añadiendo que se me acusaba de antifascismo y aversión a los alemanes, mientras que, como delito sin atenuantes, se me iba a considerar judío según las famosas Leyes de Núremberg.

Me habían llevado al molino de arroz de San Sabba, donde el informador estaba esperando en la puerta para que me reconociera.

El molino de arroz de San Sabba, un gran edificio con enormes salas con techos de vigas de madera y un crematorio utilizado por los alemanes para incinerar a sus víctimas, fue utilizado por las SS como antesala para la recogida de víctimas destinadas a los campos de concentración de Alemania.

En el patio, en una especie de garaje, se habían construido unas celdas muy estrechas, las llamadas "Bunkers", revestidas de hormigón, con un tablón de madera en el centro que servía de cama, y con una sólida puerta por la que se hacía un pequeño agujero para la entrada de aire. Un hombre de estatura media no podía mantenerse erguido. Tuvo que tumbarse en la tabla, y una lámpara deslumbrante le quemó los ojos.

El capitán de las SS me interrogó sobre los motivos de mi salida de Trieste después de que la ciudad fuera ocupada por las tropas alemanas.

"¿Por qué dejó Trieste después del 8 de septiembre? ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho? ¿Es cierto que odia a los alemanes, que nunca fue miembro del partido fascista, que es de raza judía? La raza, la raza, la religión no cuenta.

Respondí que nunca había hecho daño a nadie, aunque no me había afiliado al partido fascista, y que no entendía los motivos de mi detención.

Tras un improperio contra los judíos, que debían ser todos exterminados, el oficial ordenó al centinela que me condujera al "Búnker". Mis respuestas le irritaron.

"Tienes que pasar una noche, sólo una noche, en este agujero", me dijo el centinela, empujándome a la celda con una expresión casi de lástima.

En el "Búnker" tuve que tumbarme en la tabla bajo el resplandor de la lámpara eléctrica. Pero había tenido suerte, me explicó el centinela, porque todos los que acababan allí dentro eran golpeados primero, pero yo me había librado de la paliza. Y me esperaba otra suerte. En el tablón, traído por no sé qué manos lamentables, encontré un paquete de cigarrillos y una caja de cerillas, que me ayudaron a pasar aquella horrible noche.

En cuanto el soldado se fue, las voces de la noche comenzaron a hablar. Desde el "búnker" contiguo al mío oí que un hombre me llamaba suavemente:

"He estado enterrado vivo durante 40 días", dijo. "No puedo respirar, tengo sed. Dame un cigarrillo. Quizás esta noche me disparen. Déjame fumar mi último cigarrillo".

¿Cómo iba a complacerle cuando apenas me permitía moverme en la estrecha celda, que se parecía más a un ataúd que a un receptáculo para los vivos?

E inmediatamente después, al otro lado, una voz de mujer:

"Matan a unos cuantos cada noche. Los llevan al patio y luego los matan con un tiro en la nuca. Después de cada disparo los perros aúllan. Esta noche también los oirás, tal vez por mí, tal vez por ese otro de ahí. En una semana, desde que estoy aquí, he escuchado treinta asesinatos. Todos los partisanos..."

Luego se calló. Se acercan los pasos del centinela que hace su ronda.

Intenté dormir, pero la luz de la lámpara me hacía daño a los ojos. Finalmente caí en un doloroso letargo. Me despertó el sonido de las cerraduras al abrirse. Pasos cadenciosos en el patio. Disparos de rifle. Perros ladrando. El silencio.

"Son todos partidarios..."

Me costaba respirar, tenía la garganta reseca y con los labios pegados al hueco de la puerta bebía el aire fresco de la noche.

De repente, la luz se apaga. La oscuridad total. Esa oscuridad es como un vaso de agua helada en tu cerebro ardiente. Estamos en alerta de ataque aéreo. Creo que el barrio de San Sabba es una zona peligrosa para los bombardeos, justo al lado del arsenal, la fábrica de hierro y los astilleros. Con el débil grito de las lejanas sirenas en mis oídos, que en otras ocasiones me hacía saltar de la cama y correr hacia los refugios, me duermo lentamente.

Cuando me despierto, la lámpara vuelve a arder sobre mi cabeza. El peligro ha pasado. Ahora está amaneciendo y por el agujero de la puerta entra una luz gris apagada. Fuera pasa alguien cargando cubos. Pido un poco de agua. Nadie responde. Pregunto más fuerte, golpeando mi puño contra la puerta. Los pasos se acercan y el cañón de un mosquete penetra por el agujero de la puerta, casi rozando mi frente, mientras una voz áspera me ordena que me calle. Yo obedezco.

Una hora más tarde, la puerta se abre y un soldado me entrega un tazón de sucedáneo de café amargo y diluido. Luego me suben a una gran sala en el tercer piso, donde encuentro a unos cuarenta hombres y mujeres, compañeros de fatigas.

La habitación está sucia y polvorienta. En un lado hay catres para las mujeres, en el otro catres para los hombres. Entre los prisioneros hay algunos conocidos míos, que inmediatamente se agolpan a mi alrededor y me preguntan por mi paradero y se interesan por mi captura.

Cuento mi historia, corta y dolorosa, como la de muchos otros. Detenido por la policía fascista republicana ya en febrero de ese año en Como, en el bosque de San Maurizio, cuando intentaba cruzar la frontera suiza, fui mantenido "en observación" durante cuatro meses en un campo de concentración de esa ciudad y luego, todavía como prisionero, enviado al hospital de Camerlata. Más tarde me liberaron, asegurándome que era libre de ir a donde quisiera.

Había escrito a mi familia en Trieste que les gustaría volver a verme. Por otro lado, era imposible cruzar la frontera. Espías por todas partes. Persecuciones por doquier, sin tregua, sin remisión.

Había regresado a mi ciudad inmediatamente después del bombardeo del 10 de junio de 1944: los rumores hacían de Trieste un montón de escombros. Habían capturado a casi todos los judíos que no habían logrado cruzar la frontera suiza. Me acurruqué en casa y esperé resignado. Sin la denuncia de un renegado probablemente habría evitado la detención.

Mis compañeros de segregación me habían escuchado como se escucha una historia ya conocida. Casi todos ellos habían recorrido el mismo camino de la cruz que yo.

Todavía había esperanza, es cierto, de evitar la deportación a Alemania, porque parecía que la guerra se acercaba a su fin: los aliados ya habían ocupado Roma y en Francia se había roto y barrido el Muro del Atlántico. Ahora era cuestión de tiempo: ganar una semana o un día significaba mucho.

Las pulgas nos comían vivos; miles de estos insectos cubrían de picaduras las piernas y los brazos de la gente, día y noche.

Se veían obligados a realizar trabajos pesados: descargar los carros, retirar el estiércol de los establos, transportar sacos, barriles y cofres. Y no faltaron las palizas. El mismo capitán que me interrogó le dio una paliza a un pobre sastre de Rijeka que estaba entre nosotros, obligándole a pasar dieciocho días en la cama, sólo porque había derramado estiércol en el establo.

Había peligro de bombas en el tercer piso, bajo el tejado, que ya había sido sacudido por los asaltos anteriores, con los marcos de las ventanas colgando y los cristales rotos. Durante las alarmas, los alemanes nos encerraban en la sala grande.

También hubo, en esos mismos días, un mal caso. El caso de Felice Mustacchi y Giuseppe Hassid. A las 11 de la noche, un soldado alemán entró en la habitación cuando todos estaban ya dormidos. Hizo que Mustacchi, Hassid y tres mujeres se levantaran, y tal como estaban, los dos hombres en pijama y las mujeres en camisa, los arrastró. Al salir, les aseguró que se trataba de un trabajo urgente y que en unos veinte minutos, como máximo, todos estarían de vuelta en el dormitorio. Pero poco después se oyeron disparos y aullidos de perros. Nadie volvió a ver a Mustacchi, Hassid o las mujeres.

La desaparición de estas cinco personas se relacionó con el hallazgo por parte de las SS de unas monedas de oro en la letrina. No entregar todos los objetos de valor a los alemanes se consideraba un acto de sabotaje, castigado con un tiro en la nuca. Este fue probablemente el destino de nuestros compañeros.

A pesar de todo, y de la compañía de los espías que las SS habían colocado entre nosotros para vigilar el dormitorio, la estancia en el molino de arroz era preferible a la deportación. Al menos seguíamos en nuestro país, con la esperanza de que la guerra terminara pronto y de que volviéramos a casa inmediatamente, vivos y a salvo.

Irse significaba abandonar toda esperanza, aunque no supieras en qué te estabas metiendo.

Mientras tanto, no comimos tan mal como para pasar hambre. Uno de nosotros, Nino Belleli, era cocinero, y había bastante grasa en la sopa que distribuían a mediodía. El pan era decente, el agua clara, y una noche incluso nos dieron vino.

También había una cantidad de mantas y edredones robados de casas particulares y en ellos, a pesar de las pulgas, se podía descansar con suficiente comodidad. Había sillas e incluso una mesa. También había, pero escondida, una cocina eléctrica, donde podíamos tostar a escondidas pan o unas patatas. Teníamos dos grifos de agua para lavar. Algunas personas incluso recibieron paquetes de comida del exterior y el periódico.

Los obreros bajaron a descargar cargas pesadas, alguien limpió la habitación, yo no hice nada. Los domingos se nos permitía dar un paseo por el patio.

Unos pocos días permanecí en el embalse y en esos pocos días otros desgraciados fueron llevados, sólo para terminar, como yo, en el infierno de Auschwitz, donde encontraron la muerte más triste.

Un par de días después de mi llegada al embalse, el guardia que nos custodiaba, al entrar en mi habitación a primera hora de la mañana, gritó mi nombre y mi apellido en voz alta, precedido del título: "Señor Defensor". Hasta ese momento, me habían llamado "tu", y nombres no muy cortesanos o curiales habían acompañado mi nombre.

El centinela me bajó y me dijo que debía considerarme libre y que podía volver a casa. De hecho, me entregó, con meticulosidad alemana, todos los objetos de valor que me habían quitado, me hizo firmar un recibo y luego me acompañó a la sala grande.

"Eres libre", dijo, "pero todavía tengo que mantenerte bajo llave. En dos horas el capitán vendrá a firmar la orden de liberación".

Las dos horas pasaron lentamente. Más pasados.

De mis compañeros de fatigas, algunos me envidiaban. Podría considerarme afortunado. Nadie había escapado hasta ahora de ese lugar. Fue el primer caso. Otros se mostraron escépticos. Era sólo un truco, decían, una finta, tal vez una trampa.

Todos me daban tareas para cuando saliera. La devolución del reloj, el dinero y otros objetos les impresionó. Acepté los encargos como un buen augurio. Iría a ver a esa familia para informarles del paradero de su ser querido; escribiría a ese señor para que se ocupara de su sobrina; me encargaría de que ésta recibiera un paquete de mermelada, y también me encargaría de proporcionarle las hojas de afeitar para la maquinilla de afeitar. Sabía lo queridas que eran tantas pequeñas cosas para los pobres reclusos del campo de San Sabba.

Mientras tanto, las dos horas se habían convertido en días. Un lunes estaba de pie en la ventana, a pesar de la prohibición, cuando oí que un oficial alemán me llamaba por mi nombre. No sé por qué me puse pálido y un escalofrío me recorrió la nuca como si hubiera pretendido pronunciar mi sentencia de muerte. El oficial se marchó enseguida, y poco después nuestro guardia se acercó y, abriendo la puerta de la gran sala, me indicó que saliera.

Bajé las escaleras y crucé el patio. En la puerta de salida esperaba un camión con el motor en marcha. Ya estaba cargado de hombres y mujeres escoltados por soldados con ametralladoras. Tuve que entrar y el camión se alejó a toda velocidad.

Simplemente me trasladaron del campo de concentración de San Sabba a la prisión de Coroneo.

El traslado, según supe después, era de enorme importancia. Fue una medida que más tarde salvaría mi vida y evitaría la asfixia y el crematorio. De hecho, fui transferido de la categoría de prisioneros raciales a la categoría de prisioneros políticos, y mientras que para los primeros, si tenían más de cincuenta años de edad o en cualquier caso no eran aptos para trabajos pesados, estaba el crematorio inmediatamente después de llegar al campo, para los segundos, fueran aptos o no, estaba el campo de trabajo. Pero todo esto, como dije, lo aprendí después. Por el momento sentí una terrible decepción.

Un ala de la prisión de Coroneo estaba reservada para los prisioneros detenidos a disposición de las SS. Siempre estaba llena y sólo se desocupaba con motivo del transporte semanal de prisioneros a Alemania o de las numerosas ejecuciones masivas en represalia por algún atentado cometido en la ciudad. En esos mismos días cincuenta prisioneros fueron fusilados y luego colgados en el pozo de la ventana del "Soldatenheim"; fue una represalia por la explosión de una bomba dentro de ese edificio.

Todas las celdas de la prisión estaban llenas. Las celdas para un solo recluso albergaban al menos cinco, esa era la proporción. Una de las celdas sólo contenía un detenido: la celda de los piojos. Allí encerrado estaba un vendedor, detenido en Udine. El desgraciado estaba ya tan lleno de parásitos que la administración penitenciaria había considerado oportuno aislarlo allí. Un grafiti en la puerta y las paredes advertía a los clientes de que debían evitar esa celda.

A pesar de mi buena voluntad de seguir ese consejo, fue en esa misma celda donde pasé mi primera noche. Además de los piojos, innumerables huestes de chinches deambulaban por la celda. No cogí los piojos, maté un buen número de bichos (un ejercicio que se me hizo familiar a lo largo de mi detención en los distintos campos de Polonia) y al día siguiente me trasladaron a otra celda más limpia con otros cuatro compañeros de infortunio.

La estancia en Coroneo fue mucho más llevadera que en el embalse y más tarde, en Auschwitz, lo recordaba como un paraíso. La administración de la prisión nos trataba mucho peor que a los delincuentes comunes, pero ya no estábamos bajo la custodia directa de los alemanes. Los guardias de la prisión italiana nos vigilaban, nos contaban, nos llevaban a tomar aire, una hora al día. Los carceleros italianos no eran nazis, ni tampoco fascistas. No sentían odio racial. Eran "pietistas".

Nos traían el periódico y nos dejaban en paz. Por una pequeña cantidad, incluso nos conseguían algunas noticias del exterior y nos daban la oportunidad de comprar alimentos para añadirlos a las raciones de sopa y pan que nos daba la administración de la prisión.

Uno de estos guardias había pasado de ser un vigilante a ser nuestro camarada. Se trataba de un sureño llamado Leone, al que los alemanes habían sorprendido llevando una carta de un judío a su familia, por lo que le habían condenado a cinco años de deportación a Alemania. Leone fue encerrado en una celda frente a la mía y luego salió en el mismo convoy que yo, pero hacia otro campo de concentración.

Tras el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, el final de la guerra parecía estar cada vez más cerca, y algunos esperábamos quedarnos en Coroneo, olvidados. Recibíamos paquetes de nuestras familias una o dos veces por semana, nos reuníamos con las mujeres, que estaban encerradas en otro pabellón, durante el tiempo de aire, y algunos de nosotros ya nos habíamos acostumbrado a esta vida de reclusión y ociosidad.

El destino no quiso que permaneciera mucho tiempo en la prisión celestial de Coroneo. Tenía que pasar por el infierno de Auschwitz, y lo hice, como la salamandra de la leyenda a través de las llamas.

Tenía 39 grados de fiebre cuando la Gestapo me sometió a un segundo interrogatorio en el registro de la prisión. Las preguntas de siempre, las respuestas de siempre: ¿Escuchaba la radio de Londres? ¿Odia a los alemanes? ¿Qué círculos frecuentaba?

Y la fiebre persistía cuando me trasladaron de la enfermería con otros cinco compañeros a una celda especial, a la espera de ser transportado durante la noche al tren que partía hacia el interior de Alemania.

Era el 30 de julio de 1944. En la pared de la celda se lee una inscripción: "¡Abandonad toda esperanza, los que entráis aquí! Pero alguien había tachado el "lasciate" del verso de Dante y lo había sustituido por un "abbiate".

"Tened toda la esperanza", vosotros que entrasteis en la celda de la desesperación la tarde anterior a la deportación. ¿Qué esperanza podíamos tener al dejar Trieste para ir al campo de concentración? Pero aceptamos de buen grado creer lo que esperábamos y deseábamos: en un campo de trabajo seríamos tratados como hombres, los rumores sobre las atrocidades nazis eran ciertamente exagerados, al final era mejor irse, porque un campo sería mejor que una prisión y ya no correríamos el riesgo de ser fusilados y colgados, en caso de que se cometiera algún atentado contra los alemanes en la ciudad.

Se mandó pedir vino, se cocinaron huevos. Encontré la manera de informar a la familia de mi partida. Luego intentamos dormir, al menos durante unas horas.

Estábamos agitados, irritados. Aunque intentamos controlar los nervios y mantener el ánimo contándonos historias alegres, ninguno de nosotros pudo reírse realmente. Y llegó la hora de partir.

Mujeres y hombres en una columna. Un camión espera con una escolta de soldados. Está lloviendo a cántaros. Salir bajo la lluvia es una buena señal, pero todo el mundo se moja. El triste convoy avanza rápidamente por la ciudad desierta y oscura. Sólo los faros del camión proyectan dos conos de luz que hacen brillar las gotas de lluvia.

Pensamientos rápidos sobre la huida. Si las sirenas de alarma empezaran a sonar y las bombas empezaran a caer, tal vez sería fácil para mí escapar. Pero entonces creo que escapar no sería una solución. Los nazis han organizado la crueldad de una manera tan perfecta que cualquier intento de escapar de ella sería inútil. Aunque consiguiera escapar, me quitarían a mi mujer y a mis hijos, y mi miseria y desesperación serían mayores.

El miedo a las represalias contra los seres queridos impidió que muchos buscaran seguridad huyendo. El salvajismo nazi especulaba con el sentimiento y la piedad de sus víctimas. Mató a los hijos por la huida de los padres, mató a los padres y a las madres por la huida de los hijos. Por un solo culpable que escapó del castigo, mató a cien inocentes. Los nazis nunca dudaron. Si en las despiadadas selecciones de Auschwitz las víctimas elegidas ni siquiera intentaron rebelarse y, conscientes de lo ineludible, se resignaron a ir a la muerte en las cámaras de gas, fue porque sabían que cualquier intento de revuelta o de huida significaría no sólo su muerte sino la de otro centenar, la de otros mil compañeros inocentes.

Deportación

En la estación. En los silos, los vagones de ganado que nos tienen que transportar, no sabemos dónde. El destino del viaje es un secreto muy bien guardado.

Llegan otros camiones llenos de detenidos: son los que habían permanecido hasta entonces en el embalse de San Sabba, y fueron detenidos sólo por pertenecer a la raza judía.

Con mis cinco compañeros de celda, me metieron en un vagón en el que deportaban a algunas mujeres acusadas de ayudar a los partisanos. Los de la planta de arroz, unos ochenta hombres, mujeres y niños, fueron puestos en dos carros detrás del nuestro. Entre ellos reconozco al Dr. Vivante y al Sr. Elio Mordo, a quienes había dejado en el molino de arroz quince días antes.

Todavía está oscuro. La locomotora aún no se ha acoplado al tren. Me pregunto si alguien de mi familia vendrá a despedirse de mí antes de que nos vayamos, quizás por última vez. Veo que empujan a Leone hacia otro coche. Los hombres de las SS corren con ametralladoras en las manos. Están cargando paquetes en un vagón de tercera clase: los paquetes viajan en tercera clase, nosotros estamos apiñados en el vagón de ganado.

De repente, cierran las pesadas puertas del carruaje. Nos quedamos a oscuras y casi sin aire. Incluso la puerta superior, provista de barrotes de hierro, está cerrada herméticamente. Recuerdo la noche que pasé en el "Búnker" y tiemblo al pensar en tener que pasar unos días en esas condiciones.

Hay un ruido metálico, una sacudida, y tengo la sensación de que el tren se ha puesto en marcha. Luego, otra sacudida: volvemos a estar parados. Las puertas se abren y entra el aire y la luz. Un aire saturado del humo de la locomotora, una extraña luz de un amanecer lluvioso y de focos encendidos.

Los familiares de algunos de nosotros llegaron y los guardias alemanes nos dejaron bajar. Yo también salgo, pero no veo a nadie de mi familia. Le pido a alguien que corra a mi casa y le diga que me voy. Tal vez mi aviso de la noche anterior no se ha recibido y siento una necesidad espasmódica de ver a mi mujer, de saber algo de casa.