Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

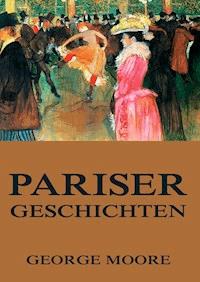

George Moore war ein irischer Schriftsteller und Kunstkritiker. Bereits mit 18 Jahren zog es ihn nach Paris, eine Stadt, die ihn schon immer faszinierte und inspirierte. Hier entstanden auch die Geschichten, die diesen Band füllen: Der Blumengarten der Normandie Eine Kellnerin Marie Pellegrins Ende La Butte Verflossene Liebschaften Ninons Tafelrunde Im Luxembourg-Garten Bringen Sie die Lampe! Liebesleute in Orelay

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pariser Geschichten

George Moore

Inhalt:

Der Blumengarten der Normandie

Eine Kellnerin

Marie Pellegrins Ende

La Butte

Verflossene Liebschaften

Ninons Tafelrunde

Im Luxembourg-Garten

Bringen Sie die Lampe!

Liebesleute in Orelay

Pariser Geschichten, G. Moore

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN:9783849646394

www.jazzybee-verlag.de

www.facebook.com/jazzybeeverlag

Der Blumengarten der Normandie

Als ich bei meiner Ankunft in Paris – dummerweise trifft man um sieben Uhr morgens ein – auf dem grauen Bahnsteig auf und ab schritt, war ich noch ganz erfüllt vom Anblick des Meers; es hatte während der Überfahrt wie eine schöne blaue Ebene ohne Anfang und Ende ausgesehn, eine Ebene, über die das Schiff einen kleinen Lichtkreis warf, und seine Bewegungen glichen dem menschlichen Leben: vor ihm und hinter ihm Dunkel. Mir stand noch vor Augen, wie wir im Dämmerschein in den langgestreckten, buchtenreichen Hafen einliefen, eine halbe Stunde ehe wir fällig waren – bei Tagesanbruch. Gegen den grünen Himmel, am Rande der Klippen hin, stand eine Zickzacklinie zerbrochener Pfähle; ein einziger Stern schien am mattschimmernden Himmel, ein einziger Reflex zitterte im ruhigen Hafen. Kein Laut war zu vernehmen außer dem Aufspritzen der Schaufelräder, und der Wind war nicht stark genug, die Fischerboote aufs Meer hinaus zu treiben; sie schlingerten in der Flut mit schwach geblähten Segeln. Vom Verdeck des Dampfers aus beobachteten wir seltsame Schiffsmannschaften, wild aussehende Männer und Jungen, die sich über die Reling beugten. Und es war mir noch gegenwärtig, wie ich im Halbdunkel nach der Stadt gesucht hatte, nirgends aber eine Spur von ihr zu entdecken vermochte; und doch wußte ich, daß sie da war, in den Mantel der Dämmerung gehüllt, unter dem grünen Himmel, daß ihre Straßen zum Dom führten, der auf allen Seiten von Bogenpfeilern gestützt war und dessen rundes Dach im Gewühl der Schornsteinröhren verschwand. Eine absonderliche, ergreifende Stadt mit ihren Nonnen, Tauben, alten Giebeln, wundersamen Dachfenstern und Höfen, in denen sich einst französische Adlige versammelten – jetzt wird man in ein paar Stunden Fische da verkaufen.

Ich habe einmal in Dieppe einen Sommer mit Freunden verlebt, lauter Künstlern: Sickert war da und Dujardin. Während wir jetzt auf den Zug warteten und den grünen Himmel beobachteten, der sich allmählich aus der Decke der Wolkenmassen herauswickelte, dachte ich an Dujardin und Blanche und an den Sommer, der schon zehn Jahre zurücklag. Ganz langsam tauchte die Stadt aus dem Nebel auf; ein paar Dächer erst waren sichtbar, als das Fischermädchen mit schwerfälliger Bewegung der Hüften die Kais hinunterschlenderte und wir aufgefordert wurden, unsre Plätze im Zug einzunehmen. Wir fuhren an den Kais dahin, durch die Vorstädte und dann in ein stilles Gartenland mit kleinen Feldern, Bächen und Hügelhängen, die plötzlich in Klippen übergingen. Die Felder und Hügel waren noch schattenlos, grau, und selbst die Gärten, die in Blüte standen, machten einen wehmütigen Eindruck. Aber wie soll ich ihre Schönheit beschreiben, als die ersten schwachen Lichter kamen, als über den Hügeln die ersten rosigen Wolken aufstiegen? Garten reihte sich an Garten, und die Landhäuschen lagen alle noch in tiefem Schlummer. Nicht zum zweiten Male gibt es auf der Welt eine solche Reise wie die von Dieppe nach Paris an einem schönen Maimorgen. Nie wieder vergißt man den ersten Anblick der Kathedrale zu Rouen in der demantnen Luft, nie wieder den Fluß mit seinen Abzweigungen und die in der tiefen Strömung verankerten hohen Schiffe. Man träumt von der Kathedrale noch, hat man Rouen längst hinter sich gelassen, und wenn man erwacht, ist man inmitten einer flachen grünen Landschaft: der Fluß schlängelt sich um Inseln und durch Felder, darauf einsame Pappeln stehn, die ehedem Corot und Daubigny mit Vorliebe aufsuchten. Man sieht förmlich die Stellen, wo sie ihre Staffelei hinsetzten – diese sanfte Bodenerhebung mit der einsamen Pappel war für Corot wie geschaffen, dieses fruchtbare Flußufer und schattenreiche Stauwasser für Daubigny. Bald danach kommt das erste Wehr in Sicht und dann die erste Heufähre; und mit jeder Minute wird der Fluß heiterer, anmutiger, er schlingt seine Arme um eine flache Insel mit grünem Wald, darin Krähen horsten. Bisweilen sehn wir ihn vor uns, wie er die blühende Landschaft einfaßt, als ob sie ein Kleid wäre, wie er sich hindurchzieht gleich einem Band aus weißer Seide, und dort drüben verschwindet das grüne Kleid in dünnen Musselindämpfen, die sich über den tiefen Horizont breiten.

Wir können von dieser Gegend nicht genug bekommen, und es tut uns leid, wenn das erste Landhaus sichtbar wird. Erst eins und dann wieder eins lugt zwischen den blühenden Kastanien hervor; und auf der Freitreppe stehn oft blaue Vasen, und mitunter hängt am Holzbalkon eine metallne Laterne. Die Läden sind noch nicht auf, die schweren französischen Läden, die wir alle so gut kennen, die dem französischen Haus einen so behaglichen, zwanglosen Anstrich geben und von alter Kultur zeugen. Da plötzlich mutet eine Straße an, als ob wir in Paris wären. ›Ist es denn möglich, daß wir schon durch Asnières fahren?‹ dachte ich. Der Name flitzte vorbei. Ich freute mich, daß ich Asnières erkannt hatte. Am Ende jener sehr langen Straße liegt nämlich das Restaurant, in dem wir unsern Stammtisch hatten, und zwischen dem Restaurant und der Brücke das Ballokal, wohin wir immer tanzen gingen. Dort hab ich die schöne Blanche D'Antigny, von ihren Verehrern umschwärmt, gesehn. Dort saß sie meistens mit dem Komponisten der ulkigen Lieder, die sie sang; damals meinte ich noch, sie habe eine bezaubernde Stimme. Einmal erging sich Blanche mit mir unter den Kastanien dieses staubigen, kleinen bal de banlieue, und ich war sehr stolz auf ihre Gesellschaft. Sie ist dahin, auch Julia Baron; Hortense hat sie alle überlebt. Sie muß schon sehr alt sein, mindestens fünfundachtzig. Es müßte wundervoll sein, sie ›Mon cher amant, je te jure‹ mit der zittrigen Stimme einer Fünfundachtzigjährigen vortragen zu hören; es müßte wundervoll sein, sie das Lied singen zu hören, weil sie nicht weiß, wie wundervoll sie ist. Die alte Kokotte braucht einen Dolmetsch ihrer Gefühle; sie hat deren eine ganze Anzahl gehabt: mancher große Dichter hat ihrem Schmerz und ihrem Verfall Ausdruck geliehn.

Keine fünf Minuten von diesem Tanzlokal entfernt war das kleine Haus, das Hervé bewohnte, wo wir so oft abends eingeladen waren und er uns nach dem Essen seine letzten Kompositionen vorspielte. Wir hörten ihnen zu, aber das Publikum wollte nichts mehr davon wissen. Sedan hatte seinen Melodien alles Prickelnde geraubt, und der arme compositeur toqué hat nie wieder vor den Ohren der Menge Gnade gefunden. Wir lauschten seinen fidelen Weisen in dem Glauben, sie könnten das alte nervöse Fieber aus den Tagen des Kaiserreichs noch einmal aufflackern lassen, die Zeit, da Hortense tanzte, da sie das Kaiserreich als Sprungbrett benutzte und Paris gröhlte: ›Cascade ma fille, Hortense, cascade‹. Die große Hortense Schneider, die große Göttin des Übermuts, kam häufig hin und sang dort die Lieder, die ihr zu neuen Triumphen verhelfen sollten. Sie alterte damals schon, ihre Zeit war vorüber, wie die Hervés. Umsonst schichtete er Parodie auf Parodie; umsonst nahm er den Dirigentenstab selbst in die Hand – die Tage des Ruhms waren für beide dahin. Jetzt ist auch Asnières vergessen. Die moderne Jugend amüsiert sich in einer andern Vorstadt. Das Tanzlokal hat man abgerissen, nie wieder wird ein Orchester eine Note aus diesen armseligen Partituren spielen; selbst ihre Namen sind unbekannt. Ein paar Takte aus einem Pagenchor fallen mir ein – ich bin der einzige, der sich noch daran erinnert, alle Melodien sind in Vergessenheit geraten, wie Hortense, Blanche und Julia.

Immerhin, ich bin in Paris. Fast das gleiche Paris; fast der gleiche George Moore. Meine Sinne erwachen wieder wie früher zu allen Freuden, meine Seele ist wie nur je hingerissen von dem göttlichen Gefühl, zu leben. Schon einmal hat sich meine Jugend durch deine weiße Pracht bewegt, du Stadt des Lichts, meine Träume streckten sich in der Freiheit deiner Felder aus. Jahre kommen und gehn, aber jedes Jahr seh ich Stadt und Umgebung im seligen Frühlingsrausch. Und da ich vor dem Kuckuck wieder abreise, solange die Blüten noch hell an den Zweigen glänzen, ist es so gekommen, daß für mich Paris und der Mai eins sind.

Eine Kellnerin

Von der Ahnung erfüllt, daß er Schottland nie wiedersehn werde, schrieb Stevenson in der Vorrede zu ›Catriona‹: ›Ich sehe, wie eine Vision, die Jugend meines Vaters und seines Vaters und den ganzen Strom des Lebens, das sich dort oben im Norden ergießt, vom Klange des Lachens und von Tränen begleitet; er wird auch mich zu guter Letzt, gleichsam in einer plötzlich hereinbrechenden Überschwemmung, an diese äußersten Inseln spülen. Und ich bewundere die Romantik des Schicksals und neige vor ihr das Haupt.‹

Liest sich die Stelle nicht, als ob sie unter dem Druck einer fieberhaften Erregung entstanden sei, als ob Stevenson noch beim Schreiben seinem Gedanken nachjage? Darum erinnert sie an eine Motte, die nach dem Lichte flattert. Aber so vag der Satz auch ist, er enthält einige hübsche Wendungen, und man wird ihn sich merken, obschon vielleicht nicht in seiner ursprünglichen Form. Das ›Lachen und die Tränen‹ und die ›plötzlich hereinbrechende Überschwemmung‹ wird man vergessen; dafür wird sich ein schlichterer Ausdruck in unserm Gedächtnis bilden. Das Gefühl, das Stevenson äußern wollte, sickert nur in den Worten ›Romantik des Schicksals – äußerste Inseln‹ durch. Wer empfindet sein Schicksal nicht als Romantik? Wer wundert sich nicht über das äußerste Eiland, an das ihn sein Schicksal einmal wirft? Giacomo Cenci, der auf Befehl des Papstes lebendig geschunden werden sollte, staunte gewiß über die Romantik des Schicksals, das ihn auf sein äußerstes Eiland: ein erhöhtes Brett legte, so daß der Scherge die Haut seines Körpers wie eine Schürze bequem aufrollen konnte. Und ein Hase, den ich einmal in Regent Street ein Tamburin schlagen sah, blickte mich so sehnsüchtig an, daß ich davon überzeugt bin, er staunte auf eine entfernte Art über die Romantik des Schicksals, das ihn aus dem Wald geholt und an sein äußerstes Eiland geworfen hatte – in diesem Fall: ein Karren. Doch keins dieser beiden sonderbaren Beispiele für die Romantik des Schicksals dünkt mich so wundervoll wie das Los eines versonnenen irischen Mädchens, das ich in einem gewissen äußersten Café des Quartier latin den Studenten Getränke servieren sah. Auch sie hat zweifellos über das Schicksal gestaunt, das sie ausgestoßen und es so gefügt hatte, daß sie im Tabaksqualm sterben solle, während sie Studenten Getränke brachte und zu jeder Unterhaltung bereit war, die sie von ihr verlangten.

Gervex, Mademoiselle D'Avary und ich waren nach dem Theater, um uns ein halbes Stündchen zu zerstreun, in dies Café gegangen. Ich war der Ansicht, das Lokal sei für Mademoiselle D'Avary zu unfein, aber Gervex meinte, wir würden schon eine stille Ecke finden, und wir hatten uns zufällig eine ausgesucht, wo ein schmächtiges, zartes Mädchen bediente, ein Mädchen, umwittert von einer Mattigkeit, einer Schwäche und einer Grazie, die mich fesselten und rührten. Ihre Wangen waren dünn, und in den tiefen, grauen Augen lag etwas Sehnsüchtiges wie in einer Zeichnung von Rossetti; ihr gewelltes braunes Haar fiel über die Schläfe und war, tief bis in den Nacken hängend, nach der Mode Rossettis aufgesteckt. Die beiden Frauen sahen sich an: die eine gesund und reich, die andre arm und leidend; es war nicht schwer, die Gedanken zu erraten, die ihnen durch den Kopf zogen. Sie hatten sich gewiß voller Staunen die Frage vorgelegt, warum das Leben sie so verschiedene Wege hatte wandeln lassen.

Doch ich muß zuerst erzählen, wer Mademoiselle D'Avary war und wie ich zu ihrer Bekanntschaft kam. Ich war zu Tortoni gegangen, einem früher berühmten Café an der Ecke der Rue Taitbout, ins Stammlokal Rossinis. Als Rossini seine fünfzigtausend Francs jährlich verdiente, soll er gesagt haben: ›Jetzt bin ich mit der Musik fertig, sie hat ihre Schuldigkeit getan – jetzt esse ich jeden Tag bei Tortoni‹. Noch zu meiner Zeit gaben sich bei Tortoni Künstler und Literaten ein Stelldichein, um fünf Uhr war alles da. Zu Tortoni führte mich mein erster Gang in Paris. Wenn man da gesehn wurde, war es bald bekannt, daß man in Paris war. Tortoni war eine Art Annonce.

Dort hatte ich auch einen jungen Mann entdeckt, einen meiner ältesten Freunde, einen begabten Maler – ein Bild von ihm war im Luxembourg –, einen von den Frauen angeschwärmten Mann. Gervex (er war es) hatte mich bei der Hand genommen und mir mit ungestümer Redseligkeit auseinandergesetzt, ich sei die Person, die er suche; er habe von meiner Ankunft gehört und mich in allen Cafés von der Madeleine bis Tortoni gesucht, und zwar wolle er mich zum Essen einladen, damit ich die Bekanntschaft Mademoiselle D'Avarys mache; wir sollten sie in der Rue des Capucines abholen. Ich schreibe den Namen der Straße hin, nicht weil es für meine kleine Geschichte von Belang ist, wo sie wohnte, sondern weil der Name suggestiv wirkt. Wer Paris liebt, hört die Straßennamen gern; sie sind für Pariser Leben ebenso bezeichnend wie die lange Stufenflucht, die sich dicht an den gestrichenen Wänden emporzieht, wie die braun gestrichenen Türen auf den Treppenabsätzen und der Klingelzug. Auch Mademoiselle D'Avary ist dafür bezeichnend, denn sie war Schauspielerin am Palais Royal. Nicht minder war es mein Freund; er gehörte zu denen, die sich etwas darauf einbilden, daß sie kein Geld für Weiber ausgeben, deren Lebensauffassung in dem Satz liegt: ›Hat eine Lust, ins Atelier zu kommen, wenn man mit der Arbeit fertig ist, nous pouvons faire la fête ensemble‹. Doch so viel sich zugunsten dieses Standpunkts vorbringen läßt, und man kann viel dafür anführen: ich hatte gedacht, als ich mich bewundernd in ihrem Salon umsah – einem Salon mit Bronzen aus dem sechzehnten Jahrhundert, Meißener Porzellan-Figuren, Etageren voll Silberzierat, drei Zeichnungen von Boucher (Boucher aus drei Perioden: ein französischer Boucher, ein flämischer Boucher und ein italienischer Boucher) – ich hatte gedacht, er hätte die Bemerkung unterdrücken können, ich solle ja nicht glauben, irgendeiner dieser Gegenstände sei ein Geschenk von ihm, und hatte gehofft, er werde, als sie hereintrat, nicht sagen, das Armband, das sie anhabe, sei nicht von ihm. Es schien mir ziemlich schlechten Geschmack zu verraten, sie daran zu erinnern, daß er keine Geschenke mache, denn seine Bemerkung warf auf ihre gute Laune einen Schatten; ich konnte es ihr ansehn: bei dem Vorschlag, auszugehn und mit ihm zu speisen, war sie nicht so heiter wie vorher.

Wir aßen bei Foyot, in einem altmodischen Restaurant, noch unberührt vom Geschmack der Neuzeit, der weiß und gold gestrichene Wände, elektrische Tischlampen und Tafelmusik bevorzugt. Nach dem Essen gingen wir in ein Theater dicht beim Odéon und sahen ein Stück, in dem Schäfer von flüsternden Bächlein miteinander sprachen und sich für ein untreues Weib umbrachten. Trotzdem darin die Weinlese, festliche Aufzüge, Erntewagen, Lieder in bunter Reihenfolge vorkamen, ließ es uns kalt. In den Zwischenakten stattete Gervex in verschiedenen Teilen des Hauses Besuche ab und ließ es Mademoiselle D'Avary frei, sich mit mir anzufreunden. Ich bin herzensgern bereit, neben dem Wagen herzugehn, in dem Amor ein Liebespaar spazieren fährt. Als das Stück zu Ende war, sagte er: »Allons boire un bock«, und wir kehrten in einem Studentencafé ein – einem Café mit Tapeten und Tischen aus Eichenholz, altmodischen Krügen, in dem die Kellnerinnen Brusttücher aus dem achtzehnten Jahrhundert trugen, wo ein Student gelegentlich ein hohes Bierglas zwischen die Zähne nahm, es auf einen Zug leerte und Hals über Kopf hinauseilte, ohne auch nur den Mund zu verziehn. Mademoiselle D'Avarys elegante Schönheit lenkte die wilden Blicke aller anwesenden Studenten auf sich. Sie trug ein Kleid mit eingewebten Blumen, und unter dem großen Hut quoll ihr Haar, schwarz wie die Nacht, hervor. Ihre südliche Hautfarbe war reich getönt, gelb und dunkelgrün, da wo sich das Haar im Nacken lichtete; die Schultern glitten in üppiger Andeutung in das Spitzenmieder. Es gewährte einen besondern Reiz, ihre reife Schönheit mit der blassen, dem Verfall geweihten Schönheit der Kellnerin zu vergleichen. Mademoiselle D'Avary saß, den Fächer weit über ihren Busen gebreitet, mit leise geöffnetem Mund da, so daß die kleinen Zähne zwischen den roten Lippen hervorleuchteten. Die Kellnerin saß da, mit den magern Armen auf den Tisch gestützt, und beteiligte sich in allerliebster Weise an der Unterhaltung, wobei sie nur mit einem Blick verriet, daß sie wußte: sie war gescheitert, Mademoiselle D'Avary hatte es zu etwas gebracht. Erst nach einiger Zeit hörte das Ohr einen schwachen Dialektanflug heraus, einen Dialekt, der sich schwer lokalisieren ließ. Einmal fiel mir eine südliche Betonung auf, dann wieder eine im Norden übliche; schließlich vernahm ich einen unverfälscht englischen Klang bei ihr und sagte:

»Sie sind ja aus England.«

»Ich bin aus Irland. Meine Heimat ist Dublin.«

Und indem ich mir ein Mädchen vorstellte, das in seinen starren Dubliner Bräuchen groß geworden, das die Romantik des Schicksals aber an dies äußerste Café gespült hatte, fragte ich sie, wieso sie sich hierhin verlaufen habe, Sie erzählte mir, schon mit sechzehn Jahren sei sie aus Dublin fort und vor sechs Jahren nach Paris gekommen, um sich als Kinderfräulein eine Stelle zu suchen. Sie sei mit den Kindern meistens in den Luxembourg-Garten gegangen und habe mit ihnen englisch gesprochen. Eines Tags habe sich ein Student neben sie auf die Bank gesetzt ... Der Rest der Geschichte ist leicht zu erraten. Er hatte kein Geld, sie auszuhalten, und so mußte sie in dieses Café gehn, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

»Es sagt mir gar nicht zu, aber was soll ich machen? Man muß doch leben. Der Tabaksqualm reizt mich so zum Husten.« Ich wandte den Blick nicht von ihr, und sie muß geahnt haben, was mir durch den Sinn zog, denn sie erzählte mir, sie habe nur noch einen Lungenflügel. Wir unterhielten uns davon, wie sie wieder gesund werden könne, wenn sie nach dem Süden ginge, und sie sagte, der Arzt habe ihr dazu geraten.

Da ich sah, daß Gervex und Mademoiselle D'Avary in ein Gespräch vertieft waren, beugte ich mich vor und widmete meine ganze Aufmerksamkeit diesem versonnenen irischen Mädchen, das in seiner Schwindsucht so fesselnd war; sie hatte ein rotes Brusttuch um, die dünnen Arme kamen in den weiten Faltenärmeln zum Vorschein. Ich mußte ihr etwas zu trinken anbieten; so war es des Ortes der Brauch. Sie sagte, Trinken sei ihr schädlich, aber wenn sie es abschlage, bekomme sie Unannehmlichkeiten; es sei mir vielleicht einerlei, statt dessen für sie eine Scheibe Rindfleisch zu bezahlen. Rohes Fleisch sei ihr verordnet. Ich brauche nur die Augen zu schließen und sehe sie wieder, wie sie in die Ecke des Cafés ging, sich ein Stück Fleisch abschnitt und es wegstellte. Sie sagte, sie werde es noch vor dem Schlafengehn essen, also in zwei bis drei Stunden. Während ich mit ihr sprach, malte ich mir ein Häuschen im Süden aus inmitten von Oliven und Orangenbäumen, sah ein offnes Fenster, durch das die würzige Luft hereinströmt, und dieses Mädchen daran sitzen.

»Ich möchte Sie gern mit in den Süden nehmen und Sie pflegen.«

»Das bekämen Sie wohl bald über. Ich könnte Ihnen auch nur sehr wenig als Ersatz für Ihre Freundlichkeit bieten. Der Arzt hat mir jeden Verkehr verboten.«

Wir müssen eine ganze Zeit geplaudert haben, denn es war wie das Erwachen aus einem Traum, als Gervex und Mademoiselle D'Avary sich zum Aufbruch rüsteten. Da er sah, wie ich mich für das Mädchen interessierte, sagte er lachend zu Mademoiselle D'Avary, der Anstand erfordere es, mich mit meiner neuen Freundin allein zu lassen. Seine Neckerei verstimmte; und obgleich ich gern noch geblieben wäre, folgte ich ihnen auf die Straße hinaus, wo der Mond hellstrahlend über dem Luxembourg-Garten stand. Wie ich schon vorhin sagte: ich bin herzensgern bereit, neben dem Wagen herzugehn, in dem Amor sin Liebespaar spazieren fährt; doch es ist traurig, wenn man sich um Mitternacht allein auf dem Pflaster befindet. Statt ins Café zurückzukehren, wanderte ich weiter, mit meinen Gedanken bei dem Mädchen, das ich kennen gelernt, und ihrem sichern Tod, denn in dem Café konnte sie nicht mehr lange leben. Wir alle denken gern um Mitternacht bei Mondschein nach, wenn die Stadt wie ein schwarzer italienischer Kupferstich aussieht, und von selbst kommen uns Verse, während wir den rauschenden Fluß betrachten. Nicht nur die Idee zu einem Gedicht kam mir in dieser Nacht, sondern auf dem Pont Neuf begannen die Worte zusammenzuklingen, und eh ich zu Bett ging, brachte ich noch die ersten Zeilen zu Papier. Am nächsten Morgen schrieb ich weiter, und ich brauchte einen ganzen Tag zu den folgenden Versen:

›Wir sind allein. Hör zu – ein Weilchen nur! Vernimm den Grund, warum dein müdes Lächeln und deiner Stimme Flötenklang so hold, und wodurch meine Liebe tiefer ist, als dir je Liebe ward von Männern. Sie hat deiner Augen Weichheit nur gelockt, die köstlich graue, oder deine schlanke Gestalt: so eine Grille, wie sie arglos Verliebten stets als Vorwand dient; – mich lockt das nicht. Ich will versuchen, es zu sagen, Hör zu! Ich sehe gern die Sonne sinken am hoffnungslosen Horoskop der Stunden, wenn melancholisch still der Himmel wird in ruhigem Farbenspiel, wie ein Choral in sanfter Töne Harmonie; so soll dein Leben wie ein wonniges Phantom dem Blick entgleiten, und dein Tod soll sein wie eines linden Abends heitre Schwermut ... Gönn mir die letzten Stunden! Meine Liebe ist des Geschenkes wert – ich bitt um sie. Hab ich bis jetzt auch nie geliebt, mich dünkt, dich könnt ich lieben; aus dem Wissen, daß die Zeit so kurz, erwüchs' ein zärtlich Mitleid, ein Schmerz, der adelt, eine Seligkeit, ein Reiz hoch über aller andern Liebe. Jetzt hat der Tod den Arm nach dir gereckt und heischt als seine Braut dich. Meine Seele (kann sein) mißdeutet ihre Leidenschaft; vielleicht ist's Liebe nicht, doch wie ein Veilchen dich welken sehn, wie eine freundliche Erinnrung, war ein seltsam köstliches Vergnügen, das weit außer dem Bereich des Durchschnittsmenschen, Hör mir zu! Ich will dir auf dem Land, wo Korn-und Weizenfelder in gelben Ebnen rauschend sich erstrecken, wo wald'ge Hügel, dichtbelaubte Wege, für unsern Honigmond ein Häuschen suchen. Von Heckenrosen-Grün umrankt sind Tür und Fenster, die zum schattigen Garten führen, wo wir an sonn'gen Frühherbstabenden allein spazieren werden; jeden Abend ein kürzres Stück, bis zum Orangenbaum am Gartenende dir zu weit. Du ruhst von Zeit zu Zeit und lehnst an meine Brust dein schlaffes Lilienantlitz. Später dann trag ich aufs Sofa an der Fensterbank den matten Leib, daß du den letzten Rest des säum'gen Abendglastes trinken kannst, wenn Blütenduft die Lüfte schwellt; derweil wird meine Seele mannigfach von Schmerzen zerrissen werden. Wie ein blauer Tag, der holder wird, da er entschwindet, und geruhige Heiterkeit und Farbenfülle gewinnt, je mehr die ernste Nacht hereinschleicht, wirst du auf ewig süß entschlafen; ich werd einen Tag und eine Nacht dein Antlitz mit großen Tränen netzen und alsdann dich unter rosenroter Stätte bergen. Dort darf ich Bände voll Gedichte träumen, dir widmen, und ich seh ein Glück darin, zu wissen, daß du niedrigen Begierden fortan entrückt bist, wie der schöne Stern, der an dem Abendzelt des Himmels steht. Der Tod raubt wenig nur; dein Tod hat mir geschenkt geläuterten Besitz und tiefen Frieden, der niemals ird'scher Leidenschaft beschieden.‹

Selbstverständlich keine gute Dichtung, aber Verse, die sich hören lassen können. In der drittletzten Zeile stören die sechs Füße; um sie zu beseitigen, wäre der Schluß etwa so zu modeln:

Der Tod raubt wenig nur; ich dank dir, Tod, für die Erinnrung und die reine Liebe, die unerwidert blieb.

Und indem ich die letzten Verszeilen vor mich hin murmelte, eilte ich ins Café am Luxembourg-Garten. Ich sann darüber nach, ob ich wohl den Mut fände, das Mädchen aufzufordern, mit mir nach dem Süden zu kommen und dort zu leben. Ich ahnte, daß ich es unterlassen würde, – der Gedanke war für mich verlockender als die Tat; denn die Seele eines Dichters ist nicht die Seele einer Florence Nightingale. Das versonnene irische Mädchen tat mir leid, und ich eilte zu ihr, ich wußte selbst nicht, warum; sicher nicht, um ihr das Gedicht zu zeigen – der Gedanke schon war unerträglich. Oft machte ich unterwegs halt und legte mir die Frage vor, warum ich hinginge, zu welchem Zweck. Ohne in meinem Herzen eine Antwort darauf zu finden, stürzte ich weiter mit dem dunkeln Gefühl, daß ich mein eignes Herz auf die Probe stellte. Ich wollte wissen, ob es zu einem Opfer fähig sei. Ich setzte mich an einen ihrer Tische und wartete, aber sie kam nicht. Da fragte ich den Studenten neben mir, ob er das Mädchen kenne, das an diesen Tischen in der Regel bediene. Er bejahte es und erzählte mir von ihrer Krankheit. Ihr Zustand sei hoffnungslos, nur eine Bluttransfusion könne sie retten; sie sei fast blutleer. Er beschrieb, wie man dem Arm eines gesunden Menschen Blut entnehmen und einem fast Blutlosen in die Adern einführen könne. Doch während er sprach, flimmerte es mir vor den Augen, und seine Stimme drang nicht mehr zu mir; ich hörte jemand sagen: »Sie sind sehr blaß«, und er bestellte mir einen Kognak.

Auch der Süden konnte sie nicht retten, tatsächlich nichts mehr; und ich ging, an sie denkend, nach Hause.

Zwanzig Jahre sind verstrichen. Wieder denke ich an sie. Armes, kleines, irisches Mädchen! Von einer plötzlich hereinbrechenden Überschwemmung zuletzt an ein äußerstes Café gespült. Armes Knochenhäufchen! Und ich neige das Haupt und bewundre die Romantik des Schicksals, das es so fügte, daß ich, der sie nur einmal gesehn, der letzte sein soll, der sich ihrer erinnert. Vielleicht hätte ich sie vergessen, war es nicht zufällig so gekommen, daß ich ein Gedicht auf sie machte – ein Gedicht, das ich ihr jetzt zueigne und ihrem namenlosen Andenken widme.

Marie Pellegrins Ende

Octave Barrès sah seine Freunde gern bei sich im Atelier. Ein paar von uns, die an sein Talent glaubten, stellten sich im Laufe des Nachmittags regelmäßig bei ihm ein. So lernte ich allmählich jedes Bild, jede Skizze von ihm kennen; aber man kennt nie alles, was ein Maler macht. Als ich eines Tags ins Atelier kam, erblickte ich ein Porträt in Lebensgröße, das ich nie zuvor auf der Staffelei gesehn.

»Es stand im Hinterzimmer, an die Wand gelehnt«, sagte er. »Ich hab's herausgeholt, weil ich dachte, der russische Fürst, der den Pegasus bei mir bestellt hat, kauft's vielleicht.« Und er wandte sich ab, weil er meine Lobeserhebungen nicht mit anhören wollte; denn ein Maler hat es nicht gern, wenn man seine Erstlingswerke lobt oder schmäht.

»Ich hab es gemalt, eh ich malen konnte.« Er stand vor mir, mit der Palette in der Hand, und setzte mir seine neue Technik auseinander: bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts habe man alle Bilder zuerst einfarbig ausgeführt und dann lasiert; was wir unter "Malerei" verstünden, das sei von Greuze erfunden worden. Eines Tags habe er im Louvre etwas bei Delacroix entdeckt, etwas, das ihm nicht ganz einwandfrei erschienen. Dies Etwas habe ihn zum Nachdenken angeregt. Rubens habe ihm jedoch das Geheimnis offenbart. Rubens habe ihn malen gelehrt. Es sei gewiß gefährlich, umzukehren, seine Erziehung von vorn anzufangen; aber was habe man für eine Wahl – in den Schulen werde einem das Malen ja doch nicht beigebracht.

Ich hatte alles, was er mir zu sagen wußte, schon vorher gehört und konnte meine Überzeugung nicht aufgeben, daß der Mensch in den Ideen seiner Zeit leben muß, ob sie nun gut oder schlecht sind. Es ist leicht gesagt: wir müssen uns einfach die Technik eines Rubens zu eigen machen und sie ängstlich vor jedem Übergriff unsrer Persönlichkeit bewahren; nein, in der Kunst wird unsre Persönlichkeit durch die von uns angewandte Technik bestimmt.

Octaves Porträt interessierte mich mehr als der Pegasus und die drei fleischfarbenen Liebesgöttinnen, die eine Blumenschale über dem Kopf halten. Das Porträt war roh und gewaltsam, aber das war auch der Mann, der es gemalt hatte, gemalt hatte, als er noch Manets Schüler war, und die Technik Manets entsprach dem Temperament meines Freundes. Wir alle sind heutzutag Impressionisten; wir sind darauf aus, was wir empfinden und sehn aufzuzeichnen. Die sorgsam vorbereitete rhetorische Art eines Rubens stimmte so wenig zu Octaves Temperament, wie die Art John Miltons zu meinem. Ein Hauch von Goyas Art fand sich im Hintergrund, in der Kontrastierung von grau und schwarz, und eine Spur von Manets schlichter Auffassung im Gesicht, doch diese Anklänge waren nur schwach und nicht von Belang, denn sie gehörten unsrer Zeit an. Bei der Betrachtung seines Modells hatte er etwas gesehn, etwas empfunden. Er hatte dies hart, roh festgehalten, aber doch festgehalten; und darauf kommt es schließlich an. Sein Modell hatte ihn inspiriert. Das Wort "inspiriert" beleidigte ihn. Ich nahm es daher zurück; sagte, er hätte Glück gehabt mit seinem Modell, und er gab so viel zu: das magere Mädchen mit dem olivenfarbenen Teint, mit den Feinen, zarten Zügen und dem blauschwarzen Haar, das dicht anlag wie Federn – sie trug ihr Haar wie die Amsel ihren Flügel – das hätte einen zum Malen getrieben. Nachdem ich mich an dem Gesicht erbaut, bewunderte ich das schwarzseidene Kleid, worin er sie gemalt hatte – ein schwarzseidenes Kleid mit schwarzem Spitzenüberwurf. Sie trug graue Perlenohrringe und eine Perlenhalskette.

Mich interessierte die Malerei, die so ganz anders war als Octaves jetzige Art, aber mehr noch das Weib selbst. Das Bild enthüllte mir etwas in der menschlichen Natur, das ich nie zuvor gesehn, woran ich nie zuvor gedacht hatte. Das Seelische auf dem Bild war so stark, daß ich die Malerei vergaß und an das Weib zu denken begann. Sie glich so gar nicht den andern, die ich bei Octave Barrès im Atelier getroffen hatte – in einem Atelier, das die Weiber mit Vorliebe besuchten. Anscheinend verkehrten dort alle möglichen Arten Weiber, in Wirklichkeit aber waren alle derselben Art. Gegen vier Uhr nachmittags kamen sie an und blieben, bis man sie wegschickte. Er ließ sie Klavier spielen und singen; ließ sie, wie er sich auszudrücken Pflegte, in der Wohnung grouiller, und sie erzählten von den Malern, denen sie gesessen, von ihren Kleidern und zeigten uns ihre Schuhe und Strumpfbänder. Er nahm kaum von ihnen Notiz, ging hin und her in Gedanken an seine Malerei, an seine archaische Malerei. Ich fragte mich oft, ob sein Äußeres irgendwie damit zu tun habe, daß er die moderne Technik aufgegeben, und gewiß, sein Äußeres war mit im Spiele: er sah nicht wie ein moderner Mensch aus, sondern wie ein Lehnsherr des sechzehnten Jahrhunderts; der Bart, die gebrochene Nase, das hierarchische Wesen halfen die Ähnlichkeit vervollständigen, und die Wolljacke, die er anhatte, erinnerte an einen Küraß, einen Panzer. Selbst in der Wahl seiner Wohnung schien er instinktiv dem Modernen aus dem Wege zu gehn: er hatte ein Atelier in einer Straße gefunden, deren Namen noch nie jemand gehört hatte, in die man nur schwer gelangte. Und das Atelier war ebenfalls hinter großen, bröckligen Mauern versteckt, mitten auf einem Grundstück, wo Kohl gezogen wurde. Octave war stets – seinen eignen Worten zufolge – dans une dèche épouvantable; gleichwohl brachte er es fertig, sich im Stall hinter dem Garten ein Vollblut zu halten, und er ließ das Pferd kommen, sobald die Dämmerung hereinbrach.Dann sagte er: »Mes amis et mes amies, je regrette, mais mon cheval m'attend«.Und die Weiber sahen ihn mit Vergnügen aufsteigen, und manch eine dachte sicher, wenn er davonritt: er sieht wie ein Kentaur aus.

Doch wer war das verfeinerte Mädchen? dies – ein Bild sagt Dinge, die sich nicht in Worte übertragen lassen – dies Mädchen mit der olivenfarbenen Haut, das einem Raffael als Madonna gesessen haben könnte, das so ganz anders war als Octaves übliche Weiber? Sie gehörten zur Montmartre-Sippe, aber dieses Wesen war vielleicht eine spanische Prinzeß. Da fiel mir ein: Octave hatte gesagt, er habe das Bild hervorgeholt in der Hoffnung, der Russe, der den Pegasus bei ihm bestellt, werde es kaufen, und der Gedanke durchfuhr mich: sie ist vielleicht die Geliebte des Fürsten. Seine Geliebte! Ah, ein märchenhaftes Glück! Was mochte sie erlebt haben? Ich brannte vor Begier, es zu erfahren, und langweilte mich bei Octaves anscheinend endlosem Geschwätz über seine Technik. Alles, was er sagte, hatte ich schon oft vernommen, aber ich hörte alles wieder mit an und sprach, um ihn günstig zu stimmen, mein Bedauern aus, daß das Bild nicht in seiner jetzigen Manier gemalt sei. »Es hat sein Gutes, das Bild«, sagte ich, »und das Modell – Sie haben offenbar Glück gehabt mit Ihrem Modell.«

»Ja, sie war ein gutes Modell, aber es war schwer, sie zum Sitzen zu bekommen. Eine Conciergetochter – das hätten Sie nicht gedacht, was?«

Mein Erstaunen belustigte ihn, und er brach in Lachen aus.

»Sie kennen sie nicht?« sagte er. »Es ist Marie Pellegrin.«

Und als ich ihn fragte, wo er sie getroffen, entgegnete er: bei Alphonsine; aber ich wußte nicht, wo Alphonsine wohnte.

»Ich esse dort heut abend. Ich treffe sie da. Sie geht wieder mit dem Fürsten nach Rußland. Sie hat während ihrer Ferien im Quartier Bréda gewohnt. Sacré nom! Schon halb sechs, und ich habe meine Pinsel noch nicht ausgewaschen.«

Auf meine Frage, was er mit den Ferien im Quartier Bréda meine, antwortete er:

»Das will ich Ihnen alles im Wagen erzählen.«

Aber kaum waren wir im Wagen, da fiel ihm ein, daß er einer Frau, die ihm zu sitzen versprochen, Bescheid hinterlassen müsse; er beteuerte, es werde uns nur ein paar Minuten aufhalten, und gab dem Kutscher die Adresse. Man führte uns in einen Salon – die Dame lief aus ihrem Schlafzimmer, wobei sie sich in ihren Peignoir hüllte, und die Sitzung wurde mitten auf dem gebohnten Parkettboden besprochen. Endlich kehrten wir zum Wagen zurück, aber wir saßen noch nicht recht, als ihm eine andre Verabredung einfiel. Er kritzelte Zettel in den Pförtnerlogen und erzählte mir zwischendurch alles, was er von der Geschichte Marie Pellegrins wußte. Dies zarte Geschöpf, das, wie mir eine Ahnung gesagt hatte, nicht zur Montmartre-Sippe gehören konnte, war die Tochter eines Concierge der äußeren Boulevards. Mit fünfzehn Jahren war sie davongelaufen und im Elysée Montmartre als Tänzerin aufgetreten.

Sa jupe avait des trous, Elle aimait des voyous, Ils ont des yeux si doux.

Aber ein russischer Fürst hatte sie eines Tages zu Gesicht bekommen und ihr einen Palast in den Champs-Elysées gebaut; doch sie hatte den russischen Fürsten samt seinem Palast satt.

Durch das Halten des Wagens wurde Octave in seiner Erzählung unterbrochen. »Da sind wir«, sagte er und griff nach der Klingel, die an einem rasselnden Draht hing. Die grüngestrichene Tür in der bröckligen Wand wurde geöffnet, und ich erblickte eine untersetzte Frauensperson – Alphonsine. Und ihr Bild, eine von Octave gezeichnete Karikatur in Lebensgröße, sah mir von der getünchten Wand des Hühnerstalls entgegen. Er hatte sie mit zwei Katzen gezeichnet, die ihr um die Beine schnurrten, und darunter geschrieben: Ils viennent aprés le mou. Ihr Garten war ein mit Kies aufgeschütteter Raum; ich glaube, es stand ein Baum darin. Von Mauer zu Mauer war ein Zelt gespannt; und ein schäbiger Kellner deckte die Tische (zwei an der Zahl), stellte vor jedes Besteck eine Flasche Wein und legte lange Brotstangen in regelmäßigen Abständen auf. Er wurde durch das Klingeln in einem hin gestört und mußte zur Tür eilen, um die Gesellschaft hereinzulassen. Dann und wann erkannte ich ein Gesicht, das ich schon im Atelier gesehn hatte: Clementine, die voriges Jahr die Elsa studiert hatte und dieses Jahr ›La femme de feu, la cui, la cui, la cuisinière‹ in einem Caféchantant sang, und Margaret Byron, die eben aus Rußland geflüchtet war – sie soll da eine elende Kampagne gehabt haben. Die Mehrzahl war hors concours, denn Alphonsinens Haus war für die bejahrte Courtisane, was das Invalidenheim in Chelsea für die Veteranen ist: eine Art irdisches Paradies, voll Oktoberstimmung.

Ich musterte die Menge. Wie konnte nur eins von diesen Weibern das Wesen interessieren, dessen Bild ich bei Barrès im Atelier gesehn hatte? Die da zum Beispiel, die ich jeden Morgen in der Rue des Martyrs in schmierigem Peignoir mit einem Korb am Arm auf den Markt gehn sah. So viel ich auch suchte: ich konnte unter den Weibern keine Freundin, unter den Männern keinen Liebhaber für Marie finden – weder die beiden beleibten, schon angejahrten Herren mit mächtigem Backenbart, die früher vermutlich Börseaner gewesen waren, kamen in Frage, noch der ausgemergelte Journalist, den ich mit Octade über ein Duell sprechen hörte, das er kürzlich ausgefochten. Auch nicht der kleine, rotblonde Schotte, dessen Französisch die Weiber nicht verstanden und dessen Englisch mir beinah unverständlich blieb. Ebensowenig der Kerl, der wie ein Oberkellner aussah – Alphonsinens Liebhaber; er war wirklich Kellner gewesen und erzählte mit der Miene eines Napoleon, der von Waterloo spricht, er habe ein fashionables Café auf den Boulevards »kreiert«. Keinen von diesen konnte ich Marie zuschreiben, und Octave sprach gleichgültig von ihr; es habe ihn gereizt, sie zu malen, und jetzt hoffe er, sie werde den Russen dahinbringen, das Bild zu kaufen.

»Aber sie ist ja gar nicht da«, sagte ich.

»Sie kommt gleich«, erwiderte Octave. Dann sprach er weiter mit Clementine, einer hübschen Blondine, die man allabendlich im Rat Mort sah. Erst als die Suppenteller abgetragen wurden, sah ich ein junges Weib in schwarzem Kleide durch den Garten kommen.

Siewar's – Marie Pellegrin.

Sie trug ein ähnliches Kleid wie das auf dem Bild, aus schwarzer Seide, mit Spitzen besetzt, und ihr schwarzes Haar war um das wohlgestaltete Köpfchen herumgeschlungen. Sie war ganz das Bild und doch mehr. Sie hatte ein eignes Lächeln, ein wehmütiges Lächeln, das aus der Tiefe ihres Wesens zu stammen schien, und eine weiche, melodische Stimme, unberechenbar wie die eines Vogels. Während des Essens bemerkte ich, daß sie ganz unvermittelt zu sprechen anfing, wie ein Vogel zu singen anhebt, und ebenso plötzlich hörte sie auf. Ich habe nie ein Weib gesehn, das so ganz sie selbst war, und ihre Schönheit legte sich mir manchmal wie ein sanfter Nebelschleier vor die Augen – sie entschwand meinen Blicken (beinahe wenigstens), und ich aß mechanisch weiter. Mit einemmal schienen wir fertig, und eh ich es noch wußte, erhoben wir uns von Tische.

Als wir dem Hause zuschritten, wo der Kaffee serviert werden sollte, fragte mich Marie, ob ich Karten spiele; doch ich bat, mich zu verschonen: lieber wolle ich dasitzen und sie ansehn, sagte ich. Und just in diesem Augenblick wurde mir eine schmächtige Person mit rotem Haar, die gleichzeitig mit Marie gekommen war und bei Tisch neben ihr gesessen hatte, vorgestellt. Ich erfuhr, daß sie mit Marie eng befreundet sei, daß die beiden zusammen wohnten, sooft Marie wieder auf dem Montmartre hause. Sie war als La Glu bekannt; mit ihrem richtigen Namen hieß sie Victorine. Sie hatte Manet für sein Bild der Olympia gesessen, aber das war viele Jahre her. Ihr Gesicht war schmäler geworden, doch ich erkannte das rote Haar und die braunen Augen, kleine, dicht zusammenstehende Augen, die an des petits verres de cognac erinnerten. Ihr Skizzenbuch wurde herumgereicht, und als es in meine Hände kam, bemerkte ich, daß sie kein Korsett anhatte und ein altes, graues Wollkleid trug. Sie steckte eine Zigarette nach der andern an, beugte sich, den Arm um Maries Schultern geschlungen, vor und riet ihr, was sie ausspielen solle. Es war Ecarté. Nach einer Weile sah ich, daß Marie viel verlor, und etwas später suchte La Glu sie zum Aufhören zu überreden.

»Noch eine Partie.« Dabei verlor sie den letzten Louis, den sie auf dem Tisch liegen hatte. »Jemand muß mir den Wagen bezahlen«, sagte sie.

Wir wollten ins Elysée Montmartre gehn, und Alphonsine lieh ihr zwei Louis, pour passer sa soirée. Wir alle fuhren in Wagen fort, und die kleinen Pferde mußten kräftig die steilen Straßen hinauf anziehn. Die Federn auf den Hüten der Weiber wippten über das Verdeck. Marie saß in einem der vordersten Wagen und wartete auf uns an den hohen Stufen, die von der Straße zum bal führten.

»Es ist mein letzter Abend«, sagte sie, »der letzte Abend, den ich für lange Zeit im Elysée sein werde.«

»Kommen Sie nicht bald wieder?«

»Sehn Sie, man hat mir fünfmalhunderttausend Francs geboten, wenn ich drei Jahre nach Rußland gehe. Stellen Sie sich vor, was das heißt: es drei Jahr' ohne das Elysée aushalten.« Und sie blickte sich um, wie ein Engel das Paradies anblickt, aus dem er vertrieben werden soll. »Die Bäume sind so schön«, sagte sie, »wie im Märchen.« Und ganz so nahmen sie sich aus, in das sommerlich warme Dunkel hinaufragend, unnatürlich grün über den Bogenlampen. Inmitten eines Kreises weißer Glasbirnen spielte das Orchester auf einer Estrade, und die Tänzer wirbelten ihre Partnerinnen herum, als ob es Kreisel wären.