Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Tierra Firme

- Sprache: Spanisch

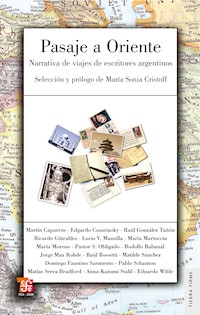

Pasaje a Oriente presenta un conjunto de textos de escritores argentinos que se aventuraron por espacios a la vez extraños y fascinantes, como China, Japón, India, Argelia o Jerusalén. En ellos, el viaje configura los relatos más variados, ya sean crónicas, cartas, diarios personales o memorias. Destino inusual en comparación con Europa, Oriente ha servido para diversos fines: interpelar la identidad del viajero, proyectar el futuro nacional o reencontrarse con el misticismo; entregarse a la idealización o a la rebeldía; liberar la fantasía o rendirse a un mundo ajeno. Entre la búsqueda de exotismo del siglo XIX e inicios del XX y la huida del lugar común propia de los contemporáneos se despliegan, en todo su eclecticismo, reflexiones, observaciones y ficciones que ponen en evidencia un desafío compartido: enfrentarse con lo diferente y escribir sobre ello. ¿No es acaso lo que dispara la imaginación histórica de Sarmiento y González Tuñón, y la ficcional de Mansilla, María Martoccia o Matías Serra Bradford? ¿No es lo que provoca el registro punzante de Eduardo Wilde y Martín Caparrós, o el tono circunspecto de Pastor Obligado, Jorge Max Rohde y Rodolfo Rabanal? ¿Cómo entender, si no, las revelaciones de Ricardo Güiraldes y Raúl Rossetti? ¿Y los ejercicios de la memoria de Anna-Kazumi Stahl y Pablo Schanton? Finalmente, es también el juego de las diferencias lo que, desde la ilusión de lo cotidiano a la traducción imposible, mueve los relatos de María Moreno, Matilde Sánchez y Edgardo Cozarinsky. A través de Pasaje a Oriente puede seguirse un camino raro, infrecuente y extraordinario a lo largo de más de dos siglos. Como dice María Sonia Cristoff en su prólogo, al compararlo con otros viajes: «El viaje argentino a Oriente es un terreno mucho más propicio para dar lugar a eso que un escritor no debe perder nunca de vista: el desvío y su consecuente desconcierto».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 556

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martín Caparrós - Edgardo Cozarinsky - Raúl González Tuñón - Ricardo Güiraldes - Lucio V. Mansilla - María Martoccia - María Moreno - Pastor S. Obligado - Rodolfo Rabanal - Jorge Max Rohde - Raúl Rossetti - Matilde Sánchez - Domingo Faustino Sarmiento - Pablo Schanton - Matías Serra Bradford - Anna-Kazumi Stahl - Eduardo Wilde

Selección y prólogo de María Sonia Cristoff

PASAJE A ORIENTE

Narrativa de viajes de escritores argentinos

Pasaje a Oriente presenta un conjunto de textos de escritores argentinos que se aventuraron por espacios a la vez extraños y fascinantes, como China, Japón, India, Argelia o Jerusalén. En ellos, el viaje configura los relatos más variados, ya sean crónicas, cartas, diarios personales o memorias.

Destino inusual en comparación con Europa, Oriente ha servido para diversos fines: interpelar la identidad del viajero, proyectar el futuro nacional o reencontrarse con el misticismo; entregarse a la idealización o a la rebeldía; liberar la fantasía o rendirse a un mundo ajeno. Entre la búsqueda de exotismo del siglo XIX e inicios del XX y la huida del lugar común propia de los contemporáneos se despliegan, en todo su eclecticismo, reflexiones, observaciones y ficciones que ponen en evidencia un desafío compartido: enfrentarse con lo diferente y escribir sobre ello. ¿No es acaso lo que dispara la imaginación histórica de Sarmiento y González Tuñón, y la ficcional de Mansilla, María Martoccia o Matías Serra Bradford? ¿No es lo que provoca el registro punzante de Eduardo Wilde y Martín Caparrós, o el tono circunspecto de Pastor Obligado, Jorge Max Rohde y Rodolfo Rabanal? ¿Cómo entender, si no, las revelaciones de Ricardo Güiraldes y Raúl Rossetti? ¿Y los ejercicios de la memoria de Anna-Kazumi Stahl y Pablo Schanton? Finalmente, es también el juego de las diferencias lo que, desde la ilusión de lo cotidiano a la traducción imposible, mueve los relatos de María Moreno, Matilde Sánchez y Edgardo Cozarinsky.

A través de Pasaje a Oriente puede seguirse un camino raro, infrecuente y extraordinario a lo largo de más de dos siglos. Como dice María Sonia Cristoff en su prólogo, al compararlo con otros viajes: “El viaje argentino a Oriente es un terreno mucho más propicio para dar lugar a eso que un escritor no debe perder nunca de vista: el desvío y su consecuente desconcierto”.

COLECCIÓN TIERRA FIRME

¿Cómo ve un viajero el mundo? ¿Qué itinerarios puede o elige realizar? ¿Cómo cuenta su experiencia? Esta serie presenta un conjunto de relatos de viaje escritos por diversas figuras de la escena política y cultural desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entre ellos hay viajes de iniciación, de aventura, de estudio; hay viajes hechos por encargo, por placer, por turismo, y hay también exilios o largas residencias en el exterior. Sus protagonistas han narrado su experiencia a través de crónicas periodísticas, de memorias, de cartas, de libros de viaje o de ensayos, en los que, además de describir, informar y contar anécdotas, expresaron afinidades y rechazos. Esa multiplicidad de miradas y registros provocados por el viaje y el conocimiento de otros lugares, otras lenguas y otros pueblos no solo estimula el juego de la imaginación, sino que invita a reflexionar sobre la propia cultura y sus modos de vincularse con lo diferente.

Coordinación de la Serie viajeros ALEJANDRA LAERA

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroColección Tierra firmeEl viaje dislocante, María Sonia CristoffI. Reflexiones en viajeÁfrica. Carta a Juan Thompson, Domingo Faustino SarmientoJerusalem, Jorge Max RohdeEn Shanghai (fragmento), Raúl González TuñónA Valéry Larbaud (en la isla de Elba). Carta europea, Ricardo GüiraldesSamsara (fragmento), Raúl Rossetti5-12-07. Al estilo post de blog, Pablo SchantonLa pertinencia de una llave extraña, Anna-Kazumi StahlII. Apuntes nómades¡¡¡Las Pirámides!!!, Pastor S. ObligadoJerusalem, Eduardo WildeYokohama. La travesía (fragmentos), Eduardo WildeTokio (fragmentos), Eduardo WildeEl desierto amarillo y el mundo flotante, Rodolfo RabanalDiario de viaje: Primavera del 97 en Jerusalén, Rodolfo RabanalNiponas, Martín CaparrósBangkok, ’92, Matilde SánchezDías de Beirut, Edgardo CozarinskyIII. Ficciones de viajeEn Chandernagor, Lucio V. MansillaEl hombre de Chandernagor, Lucio V. MansillaLa noche de Chandernagor, Lucio V. MansillaLos canis anthus de Chandernagor, Lucio V. MansillaLutan quieta, María MartocciaEn familia [Plaza Djemá el F’ná], María MorenoDiario de un invierno en Tokio, Matías Serra BradfordCréditosEL VIAJE DISLOCANTE

María Sonia Cristoff

¿Oriente? ¿Qué Oriente?

En la mesa de un restaurante de Santiago del Estero, adonde ha ido a curar su asma, Witold Gombrowicz se aburre. Las declamaciones nacionalistas del personaje que preside su mesa –uno de esos señores con poder y boato oratorio que suelen ser centro de reuniones en tantas provincias argentinas– provocan la deriva de su atención, que finalmente se posa en una mesa cercana, en la que están sentados una muchacha y “un joven semejante a Rodolfo Valentino”, el ícono oriental que Hollywood nos legó. En una entrada previa de su Diario argentino dedicada a esa estadía santiagueña, mientras también se aburre de otra versión del discurso antiimperialista, esta vez en un café, Gombrowicz se pierde en los rostros y figuras que tiene alrededor, especialmente en “una maravilla-de-muchacha-odalisca-hurí” que conduce a un ciego entre las mesas. Ese café, apunta en junio de 1958, “huele a Oriente”. Además de esas escenas en mesas de bares o restaurantes, la visita al norte argentino de este escritor europeo en el exilio tiene varios otros episodios de reminiscencias orientales. Detallarlos o explicarlos no viene al caso aquí, aunque sí señalar que por otras vías –la narración literaria– y con otro propósito –la narración literaria–, Gombrowicz está adelantando lo que los estudios culturales y ciertas zonas de las ciencias sociales postularían, a sus maneras, décadas más tarde: ráfagas de Oriente pueden sorprendernos en lo que llamamos Occidente.

Y viceversa. En un texto de principios de 2009 escrito a partir de un viaje por China y Japón, Néstor García Canclini va refiriendo las distintas instancias de encuentro con Occidente que su recorrido le depara: las grandes cadenas de hoteles, la organización del espacio urbano, las discusiones planteadas por el arte contemporáneo, la presencia de empresas transnacionales. El título de su texto, “Nuestro Ex Lejano Oriente: China y Japón”, adelanta el rumbo de su hipótesis, en la que la tradicional antinomia Oriente-Occidente se disipa frente a la interdependencia –política, comercial, cultural– que percibe entre América Latina, Europa, Estados Unidos y los dos países asiáticos que recorre durante tres semanas de viaje. Esta circulación fluida entre ambas entidades que García Canclini observa con el detalle que propicia la crónica se inscribe en la línea de lo que James Clifford plantea en Dilemas de la cultura:

Cuando hablamos hoy de Occidente por lo común nos estamos refiriendo a una fuerza –tecnológica, económica, política– que ya no se irradia en una forma simple de un centro geográfico o de un centro cultural discreto. Esta fuerza, si es que podemos hablar de ella en singular, se disemina en una variedad de formas desde centros múltiples –que ahora incluyen a Japón, Australia, la Unión Soviética y China– y se articulan en una variedad de contextos “microsociológicos”.

Precursores de esta mirada ecléctica, socavadora de la antinomia Oriente-Occidente, son los viajeros que, a partir de un inteligente flash-back, la investigadora Patricia Almárcegui rescata del siglo XVIII en Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente para demostrar que ya entonces, en algunos casos aislados, los viajeros criticaban ciertos aspectos de Oriente como estrategia para cuestionar veladamente conflictos de igual naturaleza en su sociedad europea de origen.

Estas miradas –que proponen una versión de Oriente en tanto entidad porosa, rastreable en Occidente y, a partir de allí, la disolución de una antinomia tan funcional como perniciosa– discuten y reformulan algunas de las propuestas de Edward Said en Orientalismo, ensayo que supo ser polémico cuando se publicó, en 1978, y que hoy sigue siendo fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de Oriente. A partir de un análisis meticuloso de las estrategias de la disciplina orientalista europea –y en menor medida estadounidense–, Said demostró cómo Occidente, en consonancia con sus ambiciones coloniales, creó un Oriente “a su medida”: definido, por ende, por la barbarie, la pereza, el fanatismo religioso, el estancamiento, la sexualidad desenfrenada y la sensualidad estereotipada. Este Oriente que, podríamos decir, no es más que la suma de todos los miedos culturales y de las ambiciones coloniales de Occidente, ha permitido al occidental, dice Said, definirse por su contrario. Orientalismo fue clave para dejar de entender a Oriente como “una realidad” y pensarlo, en cambio, como una construcción occidental y nada inocente. Lo que no evita que muchas de estas reformulaciones sean opacadas o directamente ignoradas en las argumentaciones que todavía sustentan muchos discursos de políticos o en los prejuicios que alimentan muchos exabruptos del lugar común. Detenernos en la pregunta –más proustiana que shakespeareana– por el nombre del lugar es una forma de evitar la naturalización de Oriente que subyace en esos extremos burdos y también en otras estrategias más sutiles. Aun así, aunque de ahora en adelante no queden ni por un segundo soslayadas las operaciones y falacias que durante siglos implicó el uso de Oriente como término ni la movilidad que el mismo adquiere en las discusiones contemporáneas, cada vez que en este prólogo diga Oriente me abstendré de apelar a comillas y demás recursos de complicidad fatigosa con los que suelen recordarse las discusiones latentes.

El viaje dislocante

Hubo un momento en el que, para completar su formación como futuros dirigentes o notables, los jóvenes de la aristocracia europea estaban obligados a viajar por una serie de países predeterminados, con un circuito de cosas también predeterminadas para ver y aprender. El Grand Tour se lo llamó. En 1768, con su brillantez habitual, Laurence Sterne satiriza en su Viaje sentimental ese recorrido de aprendices. Con las diferencias conjeturables, el viaje a Europa fue, hasta mediados del siglo XX, una especie de Grand Tour para los argentinos. Europa como la cultura que completa, forma, instruye, repone lo que falta. Aun en la diversidad planteada por David Viñas en su ya canónica clasificación del viaje a Europa argentino, subyace la carencia como un continuo a subsanar para terminar de ser, para completar una identidad (incluso una instancia de rechazo a Europa como la que Viñas ve en Güiraldes puede leerse en términos de una carencia que derivó en empalagamiento, en sobredosis). El factor geopolítico es crucial en ese estado de las cosas: las distintas formas de la colonización ejercidas por Europa sobre la Argentina, y sobre América Latina en general, plantearon un modelo y una tradición de tronco común que, para copiar o para discutir, había que ir a conocer en sus fuentes. Por ese peso del factor geopolítico –por la forma en que lo evidencian– es que los relatos de viaje suelen ser, aun en sus formas más disímiles, una especie de carta a los poderes.

No es de extrañar entonces que sea ese factor el que establece una de las diferencias clave entre el viaje argentino a Europa y el viaje a argentino a Oriente: en este último, la relación colonial está ausente. Abolido el sendero que traza el modelo –con lo que éste tiene para imponer pero también para otorgar–, queda entonces, en el caso del viaje argentino a Oriente, una suerte de vacío de tradición y, con él, un terreno mucho más propicio para el eclecticismo. Ya no se viaja para completarse, con lo cual el escritor puede encontrar sus propios desvíos al protocolo del viaje edificante europeo. Los lugares que hay que ver, los mitos que hay que derribar, los rasgos culturales que hay que imitar, los otros a quienes hay que citar o desdecir: todo un listado de sobreentendidos, tan presente en el viaje a Europa, se desbarata, se desordena, da lugar a otras combinaciones. Incluso el escritor puede permitirse no saber bien para qué viaja y construir desde esa zona borrosa su relato. La carencia no está en juego –o al menos, no lo está en términos de cultura nacional–. En ese punto, el relato de viaje a Oriente, aunque no necesariamente sea una pieza de exotismo, implica algo que la investigadora Beatriz Colombi señala como virtud del exotismo de fines del siglo XIX entre escritores latinoamericanos: su función “liberadora del gravamen de lo nacional”.

Y liberadora también de la bibliografía obligatoria: al ser una ruta inusual en la tradición argentina, el viaje a Oriente permite que cada viajero haga una selección bastante ecléctica en lo que llamo la fase leedora del viaje, esa instancia de lecturas previas que es tan importante como –o tal vez más importante que– la experiencia concreta del viaje. En esa dimensión también hay una toma de distancia obligada con respecto a lo nacional, a las narraciones de los compatriotas: en comparación con la serie profusa de relatos acerca del viaje a Europa –e incluso a Estados Unidos–, entre los argentinos es escasísima la serie del viaje a Oriente. La fase leedora queda entonces mucho menos demarcada, y cada autor la encuentra en la tradición –o en la combinación de tradiciones– que le resulte más próxima. Si bien en algunos escritores actuales esto se expande e incluye obras de la literatura japonesa y latinoamericana, ese Oriente leído ha solido ser, para los argentinos, una traducción hecha antes por escritores europeos (entre quienes, también por motivos geopolíticos, la tradición del viaje a Oriente es profusa), principalmente franceses e ingleses. “Nuestro Oriente es la Europa, y si alguna luz brilla más allá, nuestros ojos no están preparados para recibirla, sino a través del prisma europeo”, dice Sarmiento cuando recorre Argelia con un universo mental de lecturas previas que incluye al estratega ilustrado Volney y a románticos como Chateaubriand, Alexandre Dumas y Lamartine.

Frente a esa Europa que –aun mediando prejuicios, copias inconfesas o inconscientes– se creyó y se cree conocer, y que tradicionalmente se ubicó en el lugar de lo conocido superior, del origen que hay que reivindicar o cuestionar, el viaje argentino a Oriente es un terreno mucho más propicio para dar lugar a eso que un escritor no debe perder nunca de vista: el desvío –y su consecuente desconcierto–. Algo que Roberto Arlt sintetiza perfectamente en su paso por Tetuán, Marruecos: “Vagabundeo por las catacumbas celestes del arrabal moruno. Mi sensibilidad de occidental se descentra como en el panorama de un sueño de opio” (las itálicas me pertenecen). Oriente, entonces, como el viaje dislocante frente al viaje edificante que Europa significó en la literatura argentina. Un rasgo que, en la mayor parte de los relatos, se advierte tanto a nivel de la anécdota, del episodio, como, fundamentalmente, en la construcción del yo que narra. Aun teniendo en cuenta las diferencias de contexto que tanto gravitan sobre la crónica de viaje –“these facts of time and place” inevitables a los que se refiere W. H. Auden en su viaje a Islandia–, en el viaje dislocante la primera persona atraviesa siempre, aun desde poéticas e intensidades muy diversas, una instancia de trastocamiento o, en términos de Arlt, de descentramiento.

Recuerdos del futuro

Oriente, a fines del siglo XIX, fue la escenografía perfecta para que algunos autores argentinos comprobaran la eficacia de una ecuación que entonces tenía estatuto de creencia: del pasado vienen señales que aclaran el porvenir. En dos maneras muy disímiles, la ecuación-creencia subyace en las crónicas de Eduardo Wilde y de Pastor Obligado. A este último, en “Balbek” el pasado le habla “elocuentemente” a través de las ruinas. Y también a través de los encuentros casuales con la autoridad del lugar que esas ruinas le deparan. En “Las Pirámides”, es otro encuentro casual –esta vez, con una viajera estadounidense en la que se intuye la confluencia de viaje y feminismo también presente en Mary Wollstonecraft, en Florence Dixie, y en Flora Tristan– el que provoca la síntesis, el que permite que estas ruinas egipcias, además de ligarlo a la autoridad y al pasado, le deparen una ráfaga de porvenir. Lo que esta viajera tiene para decir compite en su relato con la importancia de estas otras ruinas, y hasta llega a obliterarla. Su modo audaz, su postura frente a temas como las políticas inmigratorias, el lugar de la mujer en la sociedad y las diferencias entre los americanos del norte y los del sur se escuchan como un cimbronazo en los oídos de un narrador más acostumbrado a diálogos mentales con Heródoto y Plinio. Ni siquiera el diminutivo o la serie de adjetivos que le prodiga a esta viajera inesperada llegan a mitigar la irrupción que su voz tiene en el andar pausado, en la prosa servicial de Pastor Obligado. Y tal vez de algún modo se ligue ese encuentro inesperado en Egipto con el libro que, cuatro años más tarde, Pastor Obligado publica a partir de un viaje por Estados Unidos, país en el que encuentra un modelo de sociedad futura. La suposición puede ser arriesgada, pero eso no quita que, literariamente hablando, sea tanto más atractiva que enumerar como precursores a los consabidos viajeros argentinos que lo precedieron en esa ruta estadounidense inaugurada por Sarmiento.

En cambio, para Wilde Oriente sí tiene un modelo de futuro, y éste se encuentra en Japón. La modernidad puede surgir no sólo en las nuevas naciones independientes sino también en las sociedades capaces de reconstruirse a partir de un pasado propio y milenario. Mientras en su viaje a Jerusalén se lo ve irónico, desapegado, a medida que se va internando en el Lejano Oriente Wilde va revelando –aun con esa lúcida distancia que le aplica a todas las cosas– un cierto deslumbramiento. Le pasa en cierto modo, aunque su viaje tenga otro signo, lo que la ensayista Gabriela Nouzeilles observa en varios relatos de estrategas argentinos en la Patagonia (geografía literaria que tiene más de un punto de encuentro con Oriente, aunque ése es otro tema): la región inicial del trayecto –la Patagonia mesetaria, el Medio Oriente en el caso de Wilde– funciona como una introducción no exenta de desencanto e incomodidad, una etapa desértica que es necesario pasar para encontrar más allá –en la Patagonia andina, en el Lejano Oriente– la compensación, el objeto sublime. Eduardo Wilde es el primer autor argentino que escribe sobre ese más allá oriental, y es también uno de los escritores argentinos de su época que por más regiones del mundo viajó. Sus escritos sobre viajes cubren dos de los diecinueve tomos de sus Obras completas. En el principio de esos dos tomos, Viajes y observaciones, deja claro en su comunicación con La Prensa, el diario al que envía sus crónicas, qué tipo de narrativa de viajes puede esperarse de él:

No se asuste mi estimado Director, no voy a contar cómo era el buque, en qué día y a qué hora llegué a Montevideo; si esa ciudad es bonita o fea, cuándo salimos de su rada y cuánto tardamos hasta Río de Janeiro, ni cosas por el estilo. Guárdeme la Divina Providencia y será ésa una de las obras más atinadas que haga, de entrar en descripciones de villas, ciudades o pueblejos: 1º porque todas esas descripciones están llenas de mentiras, 2º porque ya otros las han hecho y 3º porque no quiero, que es la principal razón.

Wilde incluso deja traslucir la posibilidad, como Sarmiento, de escribir relatos de viaje sin moverse de su casa. Ese humor irónico que revela la cita –rasgo que siempre se resalta cuando se habla de su literatura, aunque sea para minimizarlo– reaparece en su texto sobre Jerusalén, especialmente aplicado a él mismo y a la peregrinación religiosa. Jerusalén no funciona para Wilde, a diferencia de Jorge Max Rohde, como la senda del peregrino, sino como el disparador que le permite seguir discutiendo con los férreos opositores católicos que generó en la Argentina después de haber impulsado, desde sus cargos de ministro de Justicia e Instrucción Pública primero y de ministro del Interior más adelante, la aprobación de las leyes de educación laica, de registro civil y de matrimonio civil. A ellos van destinados los párrafos más descreídos de su paso por Jerusalén. A sus oponentes en Argentina van destinadas también las referencias recurrentes al suministro del agua en la ciudad, tema que a Wilde le preocupó como estadista y, un año antes de que apareciera publicado su Viajes y observaciones, como protagonista de un escándalo por la privatización de Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Más que captar su atención, Jerusalén parece devolverlo a las polémicas que quedaron abiertas en su lugar de origen. Esa práctica de rumiante atormentado, que muchas veces lleva a mirar sin ver, desaparece, en cambio, en el relato de Wilde sobre Japón: esa modernidad oriental en plena eclosión, ese mundo nuevo y desconocido que encuentra provoca en él una suspensión de sus polémicas e ironías habituales, un principio de amnesia saludable.

El factor místico

Allen Ginsberg y Los Beatles sobresalen entre la infinidad de peregrinos que en la década del sesenta cimentaron la idea de un “Oriente espiritual” asociado a filosofías yoguis, con base mayoritaria en India: nuevos rumbos, nuevos niveles de conciencia los esperaban allí. Sin embargo, fue en Marruecos donde Raúl Rossetti conoció a Timothy Leary, mentor intelectual de tantas de esas búsquedas. Marruecos fue uno de los tantos puntos de Oriente a los que Rossetti viajó con frecuencia durante los veintitrés años –entre 1973 y 1996– en que vivió en Ámsterdam. Buscaba allí lo que Timothy Leary, como Artaud, había buscado en México: la clave que lo liberara de las ataduras de la razón occidental. “El culto a la razón” –dice en el pasaje de Túnez y otras orillas en el que rememora una navidad marroquí– “no es más que el culto a la muerte”. Otro de los libros que surgen de esos viajes, Samsara, habla de esa búsqueda y habla también de su límite, del punto en que el desprendimiento anhelado se vuelve quimera, se desvanece. El efecto oasis. En Samsara, ese límite aparece siempre asociado a encuentros con occidentales de función espejada. Ninguno en esa serie tiene un efecto más contundente que Richard, el inglés con quien hace gran parte del trayecto: a través de él ve no la imposibilidad, sino la insensatez de ser otro. Richard como el antídoto que impide el plan de perderse en Oriente que primaba en el principio del viaje de Rossetti y que resulta definitorio en el viaje de tantos escritores europeos. E incluso como el propiciador de la distancia que se necesita para leer paródicamente, aunque sea por un momento, el desprendimiento –concepto al que Samsara vuelve recurrente, por momentos ligado a una profusa bibliografía acerca de sufismo, taoísmo, budismo, hinduismo y epopeyas de la poesía sánscrita–. ¿En qué otra clave, si no paródica, puede leerse el hecho de que esta búsqueda oriental de Rossetti culmine con un suizo que en el viaje de regreso a Holanda le roba todas sus pertenencias? Una parodia tenue, sin embargo, totalmente alejada de la ironía desapegada de otra búsqueda infructuosa en el Lejano Oriente místico: la de Martín Caparrós tras los pasos del Sai Baba en la India. En Rossetti subyace un respeto que más bien lo emparenta con Ricardo Güiraldes.

En El sendero, el largo poema narrativo que escribe en sus últimos años, Güiraldes dice que, terminada la Primera Guerra Mundial, se le impusieron el derrumbe, la tortura moral y la impotencia como perspectivas únicas. Se refería a la humanidad entera, no sólo a él. Entonces, a partir de un manualcito de divulgación sobre teorías yoguis que por azar cayó en sus manos, sigue diciendo en su poema, “miré hacia Oriente”. Tanto El sendero como el Diario: cuaderno de disciplinas espirituales, que Güiraldes escribió entre 1923 y 1924, hablan de la persistencia y la relevancia que esa mirada hacia Oriente cobró en él, en su literatura. “Leo mucho, sobre todo libros teosóficos, que son los que más pueden acercarme a Oriente, que es, a su vez, lo que más puede, según creo, acercarme a mi más hondo modo de pensar” tal vez sea el pasaje más explícito de todos los que, como un mantra, conforman el primero de esos libros. En el Diario, su comentario literario más importante no está ligado a lo explícito –la escritura de su novela Xaimaca, que escribe en paralelo, o sus numerosas lecturas, entre las que figura Victor Segalen, el francés que encontró el revés del exotismo en la China– sino a la minuciosa constatación de los ejercicios de respiración –es decir, de ritmo– que Güiraldes hace, siguiendo prácticas yoguis, al menos una vez al día. Sin embargo, cuando se trata del viaje a Oriente, ninguno de sus textos es tan literariamente contundente como la Carta europea. Su destinatario es Valéry Larbaud, el escritor y crítico francés también experto en desplazamientos, viajero constante, a quien Güiraldes conoce por una larga serie de sucesos circulares que empiezan cuando Adán Diehl, que había sido su compañero de viaje en el episodio oriental que dicha Carta recupera en el recuerdo, lo va a despedir antes de que Güiraldes emprenda un nuevo viaje a Europa, en 1919, y le lleva como regalo un libro que lo conmina a leer en el trayecto. Se trata de la novela A. O. Barnabooth, ses oeuvres complètes, c’est-à-dire: un conte, ses poésies et son journal intime, de Valéry Larbaud. En agosto de 1925, cuando Güiraldes escribe esa Carta, Larbaud ya es para él un amigo y una especie de mentor, además del autor del texto crítico que dispara el recuerdo del episodio oriental en el cual lo acompaña Diehl. En dicho episodio el hachís –a diferencia del efecto embotante que tiene sobre Richard, el compañero de viaje de Rossetti– le permite a Güiraldes la entrada a “un bienestar lúcido”. Una lucidez casi hiriente: fumando de su pipa de opio y escuchando la conversación que Diehl –que ha tenido que hacerse pasar por “el duque de Connaught viajando de incógnito” para que les permitan entrar al fumadero– entabla con un indio –“un hindú flaco y joven” que discurre sobre historia argentina con una elocuencia de experto rayana en lo inverosímil–, Güiraldes llega a la conclusión de que la Argentina que se piensa civilizada –la cultura a la que él ha pertenecido hasta entonces sin fisuras– es mera impostura, imitación y sometimiento. Sólo la voz del gaucho puede contrarrestar esa mera copia sin sustancia que, ahora percibe claramente, prepondera en la vida cultural –y fundamentalmente en la literatura– argentina. Una estrategia que prepara el terreno para la lectura de Don Segundo Sombra, la novela de traza criolla que se considera su obra más importante y que entonces, cuando escribe esa epístola con episodio oriental incluido, Güiraldes está a un año de publicar. Factor místico y vuelta de tuerca literaria aparecen íntimamente ligados en Güiraldes: no es que el viaje dislocante no deje, como se ve, sus enseñanzas sino que lo hace según un protocolo menos ligado a las prácticas de los buenos aprendices. En este caso, uno que implica trocar el narrador que protagoniza polémicas sentado en las mesas parisinas de intelectuales por otro que, recostado en un fumadero de opio de Ceilán, es testigo de la conversación entre un oriental inverosímil y un amigo de identidad fingida.

Algo de adelantado tiene Güiraldes en ese gesto de buscar el factor místico en el Lejano Oriente: antes de las experiencias hippies de los sesenta y de las new age de los noventa, que siguieron su mismo rumbo, el factor místico sólo se buscaba, entre viajeros argentinos, en el Oriente bíblico. Hacia allí se dirige Jorge Max Rohde en uno de los cuatro viajes orientales que realizó entre 1926 y 1931, casi en simultáneo con el viaje también peregrino que Delfina Bunge hace con Manuel Gálvez, su marido. El viaje por Tierra Santa se instala por entonces –como experiencia y como tópico– entre la clase patricia argentina, en un tono más próximo a la reverencia católica del Chateaubriand de De París a Jerusalén que a la malicia zumbona del Mark Twain de Un yanki por Europa camino de Tierra Santa. Si bien tanto Max Rohde como Delfina Bunge escriben sus notas de viaje para el diario La Prensa, siguen estando en las antípodas del nuevo perfil de escritores que, como señala Sylvia Saítta, en esa misma época empiezan a viajar como cronistas contratados por los distintos medios que protagonizan el surgimiento de un periodismo masivo y comercial. Entre ellos se encuentra Roberto Arlt, quien apela a una de sus mejores vetas –el tono irritado– para diferenciarse explícitamente del viajero argentino de clase alta típico, que

después de los billetes de Banco quiere la gloria, y eso explica el libro de Noel y las correspondencias francamente estúpidas del señor Lagorio, poeta y vicecónsul en Italia, o las memorias sobre Palestina del señor Rohde, o las de Carrasquilla Mallarino, tan malas como las de Rohde, las de Lagorio y las de Manuel Gálvez.

La obediencia modernista sin fisuras de la prosa de Max Rohde, su esteticismo inmune sin duda tuvieron mucho que ver en el fastidio arltiano. Y quizás también el planteo narrativo que La senda del palmero –el libro en el que “Jerusalem” es uno de los catorce capítulos que aluden a las catorce estaciones en el camino de Jesús hacia la crucifixión– expone en su “Advertencia preliminar”: “reflejar [….] no sólo a ciudades, mares, ríos, lagos, montañas, testigos de la vida y la pasión de Jesús, sino también a la Sombra que llenó de luz las sendas de Judea y Egipto, de Samaria y Galilea”. No es de extrañar que en ese esteticismo a ultranza en el que Max Rohde se mueve, el turismo aparezca como molestia sobredimensionada. Aunque a principios del siglo XX el turismo no era sólo una práctica institucionalizada sino también masiva, para Max Rohde, como para Pierre Loti dos décadas antes, un turista en Tierra Santa es una forma del sacrilegio, algo que definitivamente no debería estar ahí. De hecho, son turistas los que no lo dejan concentrarse y lo obligan a irse de la iglesia del Santo Sepulcro, aunque eso no evita que su retina quede herida por la imagen de “la boleta roja, numerada por Cook, que ensangrienta el mármol marfileño del Sepulcro de Cristo”. El Cook que aparece en este pasaje como una suerte de presencia diabólica a la que ni siquiera le falta su debido color rojo es Thomas Cook, el predicador baptista que, mientras organizaba el viaje de un grupo de feligreses a un encuentro en pos de la templanza, tuvo una iluminación que lo llevó a ser el gran empresario precursor de los tours masivos. Hay un segundo factor, más allá del turismo, que hace ruido, que corroe la senda del Max Rohde peregrino: “la realidad de la historia”, las tensiones que ya entonces circulaban en una Jerusalén donde conviven credos y culturas distintas. Entre las estrategias a las que recurre Max Rohde para obliterar a este otro intruso, la historia, figura una que fue clásica entre viajeros europeos del siglo XVIII: Oriente como el lugar sin tiempo –y por ende sin conflicto, sin ninguna de las apetencias terrenas–. Desde la plaza de Haram ech Cherif, “una de las cumbres más ilustres de la tierra”, el paisaje “ofrece, en el ángulo sureste, la misma perspectiva de hace veinte siglos”. Hacia el final de su paso por Jerusalén, Max Rohde se hace cómplice de una bandada de golondrinas que en su relato ofician de historiadoras contratadas: con su trayecto de vuelo le indican, en esa multiplicidad de culturas, lo que él interpreta como la superioridad cristiana. Aun así, huyendo de los templos invadidos y aliándose con las golondrinas, trocando una realidad –histórica– por otra –divina–, nada impide que en su relato Jerusalén termine siendo una piedrita en el zapato del peregrino.

El factor místico muta por completo, sin por eso desaparecer, en el viaje que Raúl González Tuñón hace a la República Popular China entre fines de 1953 y principios del año siguiente. La sociedad nueva que no pudo ver en España, la que no puede ver en la Argentina, la que, está convencido, tiene que surgir después de un proceso revolucionario, es la que verá en este viaje de casi tres meses que tenía como destino inicial únicamente los países de la Unión Soviética. En cuanto llega a Praga, se entera por Alfredo Varela de que están invitados a China, imprevisto que lo llena de alegría. Gran parte de ese entusiasmo tiene que ver con la calidad de “trasladable” que, como dice Sylvia Saítta, adquieren para los escritores e intelectuales argentinos los nuevos órdenes revolucionarios que logran concretarse durante el siglo XX en China, la Unión Soviética y Cuba. Cada uno de ellos, con sus esperables diferencias, generan iguales expectativas de que puedan replicarse en países periféricos y dominados: María Rosa Oliver y Norberto Frontini, que viajan a China el mismo año que Tuñón, encuentran allí similitudes con América Latina –en la geografía, la cultura y la ideología– que propiciarían ese traslado, ese cambio. A Bernardo Kordon, que viajó ocho veces a China, Manchuria le recuerda el horizonte monótono de la pampa argentina, y el hombre chino –tal vez por tener “el mismo origen y la misma vida”– le recuerda al hombre americano. Hay algo entonces también de imitación, de búsqueda de modelo en este viaje al Oriente de la revolución de izquierda, la República Popular China, como lo hubo en el viaje a Europa, con la diferencia de que aquí ese aprendizaje troca el rasgo paternalista por el fraternal, la autoridad por la comunión. Todos los hombres del mundo son hermanos se llama el libro que publica González Tuñón ni bien vuelve de ese viaje. El título proviene de una obra de la literatura tradicional china, pero el fervor asertivo proviene de un Tuñón que ve en esa nueva China una utopía realizada. Sin fisuras, sin agujeros negros. La mirada irónica, distanciada, que se ve por momentos en los relatos de otros viajeros de izquierda que van a ver con sus propios ojos las revoluciones concretadas, desaparece por completo aquí. Estos cuadernos de viaje “plenos de fervor, de amor y de orgullo revolucionario, escritos bajo la advocación del espíritu de la paz”, tienen en cambio la marca inapelable de una creencia: el factor místico en clave revolucionaria. El encuentro con un “nuevo” –palabra de la que el relato hace una especie de ritornello– orden de cosas que le depara China no hace más que aumentar, con un ritmo de enumeración exaltada, la embriaguez que el narrador empieza a sentir ya en el antiguo Palacio de Verano de los emperadores, una de las primeras postas de su recorrido.

El arte de la fuga

En la línea de Raúl Rossetti, que decide hacer su viaje a la India en el momento en que sale de una muestra de arte en Ámsterdam, agotado del grado de institucionalización al que puede llegar la cultura, María Moreno decide irse a Marruecos cuando la sucesión de museos, monumentos y funciones de ópera a la que la obliga su recorrido por Europa llega a saturarla. En el inicio del siglo XXI, quedan vestigios del rasgo edificante que supo tener el viaje a Europa, aunque ahora proliferen las formas de burlarlo. Irse a Oriente es una de las tantas que elige María Moreno en Banco a la sombra, un libro en el que, como el González Tuñón de “El banco en la plaza”, hace un paneo sobre distintas plazas del mundo. Decide su fuga oriental súbitamente –con certeza y celeridad: la lucidez de los hartazgos– y así se lo comunica a su amigo y compañero de recorridos, el señor Plaza, a quien deja cautivo en Europa por una supuesta irregularidad de pasaporte. “El viaje para mí sólo puede ser a Oriente”, sentencia con una modulación teatral que luego su relato se encarga de interpretar en clave paródica. “Mi Oriente era África, como para los españoles, aunque África les quedara al sur”. El relato de María Moreno, “En familia”, explicita un punto que es fundamental cuando hablamos de Oriente como tópico literario: el hecho de asumir la importancia del factor geopolítico no significa responder a las últimas demarcaciones de la geopolítica (que hoy, por ejemplo, no incluirían a Marruecos bajo la categoría de Oriente), sino a otros vectores entre los cuales sobresalen las lecturas previas. La construcción cultural que María Moreno llama Oriente está hecha, enumera, de las novelitas exotistas de la década del cincuenta que compraba su madre, las versiones adaptadas de Las mil y una noches, el Azul de Rubén Darío, la iconografía de la Legión Extranjera que encontraba en las historietas de D’Artagnan, y las crónicas de Gómez Carrillo. El “viaje” de dimensiones épicas de aquella declamación teatral del inicio, por otra parte, pasa a ser una experiencia ya imposible, un ejercicio anacrónico: María Moreno parece hacerle un tributo al elegir para su relato un epígrafe de Isabelle Eberhardt –la viajera que abandonó su vida suiza y aristocrática para vivir como un mendigo convertido al Islam en el norte de África– y luego, ya encapsulado todo espíritu romántico en ese epígrafe, asume sin ninguna nostalgia, hasta con alegría, su perfil de turista de principios de siglo XXI. “Todos somos turistas. Lo que ocurre es que no todos viajamos igual”, dice el crítico Jorge Carrión cuando discute, para definir el modo de viaje actual, la oposición viajero versus turista popularizada a partir de la novela El cielo protector de Paul Bowles. La narradora de “En familia” es una turista que, un poco desestabilizada por “el torrente de signos que, desde que había llegado a Marrakech, se me escapaban”, decide armarse de una “cotidianeidad ilusoria” que no sólo la libere de cumplir en África los mandatos de los que viene huyendo de Europa sino, también, que le sirva de escudo frente a ese costado de inaccesibilidad que por momentos Oriente le muestra, esa grieta molesta en su declarada inmunidad al exotismo. Para construir ese tipo de cotidianeidad, nada tan propiciatorio como un hotel, con su perfecta ambivalencia entre la monotonía del lugar propio y la fugacidad del extranjero. El Hotel Essauira, con su capacidad de “englobar a los huéspedes en una idea de hogar”, pasará a ser su base de operaciones durante su estadía marroquí. Comiendo allí un día, se encuentra con una familia –una familia madrileña dominada por las demandas alteradas de una chica de disfunción paradójica– a la que esta narradora se adosa para terminar de completar su cotidianeidad ilusoria. La familia ajena, como el hotel, espacio más que propicio para sostener la ambivalencia entre la pertenencia y la extrañeza.

Este Oriente como escenario de una fuga, de un desvío, aparece también, a sus maneras, en los relatos de Mansilla y de Sarmiento. La escapada sarmientina toma dos formas en “África”, el relato epistolar que escribe a su amigo Juan Thompson desde Orán. Una está ligada a la planificación del trayecto: dentro del viaje que, durante su exilio chileno, le encarga Manuel Montt –entonces ministro de Instrucción Pública y futuro presidente– para que estudie los planes educativos de Europa y Estados Unidos, Sarmiento intercala esta escapada a Argelia que no responde a su misión oficial pero sí a sus desvelos teóricos personales. Su interés por Oriente –e incluso su orientalismo más potente– está ya en Facundo, publicado como libro un año antes de partir en este viaje. De todas las similitudes que ese relato –definido por Vicente Fidel López como “una epopeya beduina”– propone entre “las soledades argentinas… y las soledades asiáticas” se destaca la descripción de La Rioja en la que nace su protagonista Facundo Quiroga como un lugar similar a Palestina, y la de sus habitantes como “un pueblo de aspecto triste, taciturno, grave y taimado, árabe, que cabalga en burros y viste a veces cueros de cabra…”. Sarmiento toma justamente de la tradición orientalista europea, también sustentada en la oposición binaria ellos (los bárbaros) y nosotros (los civilizados), los argumentos y las evidencias que en el Facundo traducirá al caso americano para darle sustancia a la oposición civilización y barbarie que todavía hoy gravita en la vida cultural argentina. Los detalles de esa apropiación están minuciosamente analizados en Oriente al Sur, de Axel Gasquet. Queda claro, por las fechas de publicación y por sus propias aclaraciones, que Sarmiento puede hacer todo eso sin necesidad de moverse de su escritorio, pero este viaje a la Argelia colonizada por Francia le proporciona la posibilidad de “observar con sus propios ojos” –es decir, de apuntalar sus argumentaciones, motivo principal de éste y de todos los otros viajes de Sarmiento–. En Argelia verá con sus propios ojos, entonces, lo que traduce como la avanzada civilizada francesa sobre el bárbaro oriental en retroceso: el “Oriente ocupado” tiene para Sarmiento el interés adicional de ponerlo en contacto no con la barbarie “pura” a la que se asoma cuando viaja por el interior argelino, sino con un escenario donde conviven tanto el modelo a imitar como su reverso. De ponerlo en contacto, entonces, con el mismo tipo de tensión que lo desvela en su país de origen: más que la nitidez que el Otro oriental podía significar para viajeros del siglo XIX, Argelia le devuelve la incomodidad de una ambivalencia conocida. Algo de lo que habla claramente la segunda forma que la escapada toma en “África”: después de visitar los centros urbanos más importantes, Argel y Orán, Sarmiento decide hacer un viaje hacia el interior del país con el objetivo de conocer a “las tribus árabes”. En su viaje de ida, la identificación con el poder colonial francés declarado hasta entonces muestra una grieta: en esa cabalgata por “el campo abierto e inculto” que no deja de traerle reminiscencias sudamericanas, Sarmiento se pone en contacto con “los instintos gauchos que duermen en nosotros”, se gauchifica por un instante. Y, en esa mímesis, llega a identificarse también con el árabe, paralelo oriental del gaucho. Cuando llega al aduar –“turbado e inquieto”, con una “especie de vértigo”–, esa mímesis alcanza su punto más alto: con el albornoz escenográficamente desplegado, adopta una manera de sentarse idéntica a la de los gauchos y llega a sentir casi palpablemente que está en uno de “los toldos de nuestros salvajes de las pampas”. Allí describe con minucia lo que tantos otros en Oriente: la comida y las mujeres. En la cabalgata de vuelta, en la que él y todos sus acompañantes van en silencio, se entrega a una especie de “dulce adormecimiento” que lo hace volver en sí, digamos, que lo conecta con su perfil de hombre ilustrado, estadista, y en ese mismo instante ve con claridad las políticas inmigratorias que, al modo argelino, podrían trasladarse a la Argentina. Una epifanía de estadista que, en su viaje de vuelta a las ciudades “civilizadas”, minimiza, aunque no obtura, el destello de mímesis con el gaucho y con el árabe que lo asalta durante su viaje de ida hacia el desierto “bárbaro”.

La escapada se torna fuga en el caso de Lucio V. Mansilla: su viaje a Oriente forma parte de un plan decidido unilateralmente por su padre en el aparente intento de alejarlo de una mujer poco conveniente para un joven de su clase y de las lecturas poco convenientes para un sobrino de Juan Manuel de Rosas. La referencia a esa fuga forzada aparece en su relato “En las pirámides de Egipto” bajo la forma del consejo de hombre adulto en el que no deja de colarse el reproche del hijo que aflora con el recuerdo. El contraste entre la juventud –en la que ese viaje ocurrió– y la adultez –en la que es escrito, más de cuatro décadas después– es, de hecho, uno de los ejes de la serie de relatos de Mansilla en Chandernagor –hoy Chandannagar, India–. Si vieillesse pouvait!, si jeunesse savait! [¡Si la vejez pudiera, si la juventud supiera!], cita al recordar la torpeza con la que deambulaba detrás de una joven que lo enamoró a primera vista. Dicha oposición únicamente se desbarata cuando Mansilla aborda la reflexión acerca de la escritura, un punto en el que su viaje a Oriente se aproxima al de Güiraldes y al de Serra Bradford. Al relato de este último se aproxima también por el carácter ficcional: esta serie de la India relatada en cuatro Causeries –esos textos híbridos que Mansilla publicó los jueves en el diario Sud-América entre 1888 y 1890– pueden leerse como capítulos de un mismo cuento. Un cuento de impronta fantástica, menos por el episodio sobrenatural fantasmagórico –que termina resolviéndose al modo realista– que por la atmósfera onírica en la que un narrador “semiinconsciente” y “conmocionado” se ve obligado a deambular para encontrarse con caras conocidas que sin embargo le recuerdan a otras, con la persistencia de miedos infantiles, con una pasión que lo desmaya, con una bruma que lo confunde, con un idioma que también, con temibles animales reales e imaginarios que lo persiguen.

El largo adiós

Oriente como espacio de una transformación radical es una línea recurrente entre escritores europeos. Aunque esa transformación encuentre sus límites y contradicciones, Oriente funciona en esos casos como la experiencia que permite despegarse de una identidad preestablecida, muy marcada por el pasado. En ese terreno, la historia, Hollywood, y la genialidad de su libro Los siete pilares de la sabiduría han hecho de T. E. Lawrence un caso emblemático. Entre argentinos, ese Oriente interpelador de la identidad aparece, con intensidades y direcciones variadas, en escritores como Elías Chucair, Güiraldes, Pablo Schanton y Anna-Kazumi Stahl. No es rara, entonces, la referencia a la infancia. Con la rememoración de un viaje de niña a Japón empieza “La pertenencia de una llave extraña”, el relato de Anna-Kazumi Stahl que también puede leerse como el capítulo de una autobiografía que otorga algunas claves para entender una pertenencia cultural bifurcada. Los tres viajes a Japón narrados en esa crónica hablan del largo adiós a la cultura materna. Más específicamente, del pasaje de una concepción cultural que tiene su versión más férrea –la identidad como persecución– en el tío que recibe a la narradora en Kioto, a la versión liberadora que propone el primo a quien conoce en su excursión hasta la sureña isla Kyushu: la identidad como síntesis de matriz heterogénea. En el primero de esos tres viajes, la infancia y su reclamo de definiciones tajantes provocan en la narradora una desorientación en la que la comida –tópico constitutivo de muchos viajes a Oriente– tiene un lugar central. Distintas comidas, de hecho, parecen funcionar como la serie de amuletos que, en principio, prometen facilitarle a la narradora las cosas en su nada sencilla incorporación de una identidad japonesa. Sin embargo, la ilusión se desvanece, al modo de la falacia patética tan usada por los poetas ingleses, con una catástrofe natural (Catástrofes naturales será, con los años, el título del primer libro de cuentos de Stahl): el terremoto que sorprende a la niña y a su madre mientras comen en un restaurante de Kioto, y que las obliga a salir a la vereda. Pasado el susto, la niña decide no volver a entrar al restaurante. Mientras madre y comida, figuras que suelen venir juntas, quedan allí adentro, ella se entrega a una observación de lo que sucede en la calle que la captura por completo, la despierta, la contacta con esa cultura mundana sin los condicionantes de las mediaciones familiares. Ese Japón que vislumbra allí afuera –esos gestos en los que adivina rutinas, esos sonidos múltiples “que forman casi una canción de cuna”– pareciera marcar el inicio de un gesto que los viajes posteriores afirmarán: una relación con la cultura japonesa entendida en términos enriquecedoramente no excluyentes.

El desprendimiento como factor conformante de una identidad también está presente en “5-12-07. Al estilo post de blog”, el relato de Pablo Schanton que puede leerse como lo que dice ser –la rememoración de un viaje a partir de una foto que, entre tantas otras tomadas durante un viaje a Japón, captura la atención del narrador– o como un microrrelato que trata de abordar algo a partir de esa única imagen que, un tanto inexplicablemente, nos devuelve un sueño. La foto o la imagen muestran a una abuela y a su nieto en una estación de tren de nombre elusivo, ubicada entre Kioto y Nara, Japón. Que la imagen esté ubicada allí no es detalle menor: Japón –su cultura, su sistema– es precisamente lo que hace posible este relato. Si el narrador accede a ese Japón por medio de la experiencia del viaje o de la fase leedora –a lo que se lee en los libros, “5-12-07. Al estilo post de blog” agrega también lo que se lee en la Web– es algo que se vuelve borroso. Lo que en cambio queda claro es que el narrador Schanton, al modo de Roland Barthes, se queda sin palabras, “analfabeto”, porque está inmerso en ese sistema llamado Japón. Un estado de analfabetismo que no se explica por la incomprensión de un idioma –una incomodidad mundana que también podría enfrentar en Finlandia o en Uzbekistán– sino porque Japón específicamente, “ese país tan ajeno”, lo catapulta a un sistema simbólico por completo distinto, a la “utopía de una comunicación basada en lo visual”. En contacto con ese sistema, entonces, desprovisto del escudo protector de la palabra, Schanton se ve obligado a leer, a traducir otros signos. La vestimenta, el movimiento de los cuerpos, por ejemplo. Fundamentalmente el de las manos, si nos atenemos al relato –el de un rito de pasaje en la era posfreudiana– que se arma a partir de esta imagen. Desligándose en otro punto de la impronta de Barthes, quien se niega no sólo a tomar una sola foto de Japón sino también a capturar la escena que para él sólo puede ser material del haiku que a Occidente le está vedado, Schanton captura (de una foto tomada por él, de un sueño o de la Web) el incidente, la escena en la estación y, pasado el tiempo, lo convierte en material y disparador del texto escrito “a la manera de blog”. Volver borrosa también la existencia de ese supuesto blog es otra de las formas que encuentra “5-12-07” para cuestionar esa convención que llamamos realidad. No se trata de hacer pasar por verdadero un viaje inventado –tradición largamente explorada que tiene en Juan de Mandeville, escritor medieval que describió el Oriente, uno de sus casos más interesantes–, sino de apelar a distintas formas de lo borroso, lo ambiguo, para contrarrestar las demandas de “verdad” y de “reflejo de realidad” que aun hoy siguen pesando sobre la crónica de viaje. Se trata más bien de construir una zona de incertidumbre a partir del ensamblaje de traslado y relato.

Invitación al viaje

Como lo demuestra el extraordinario relato de Julian Barnes, “Gnossienne”, hay todo un mundo que acecha detrás de la invitación a dar una conferencia que recibe un escritor. Un mundo que suele ser infinitamente más interesante que el auditorio y su área de influencia. En los relatos de Rodolfo Rabanal, que viaja a Tel Aviv y a Jerusalén para dictar una serie de conferencias sobre literatura, ese mundo aparece lento, austero, como si el narrador se tomara su tiempo –y fundamentalmente su distancia– para digerir el impacto que le provoca esta última ciudad. “Ahora estoy en Jerusalén y jamás creí que esta ciudad milenaria iría a gustarme tanto”, dice, en las antípodas de una práctica nada extraña entre escritores et al.: aceptar la invitación a dar alguna conferencia únicamente por la ciudad en la que transcurre. La Jerusalén de Rabanal no da lugar al relato del encuentro con lo añorado, como suele ser común en viajes a ciudades legendarias, sino con lo inesperado. Tal vez de allí la distancia, la reticencia. Precauciones contra el exotismo de un escritor que viaja a fines del siglo XX. O contra el trastocamiento temporal que este mundo más allá del auditorio provoca: “¿En qué época estamos, qué tiempo es éste cuya contemporaneidad no deja de desorientarme?”. O contra el “síndrome de Jerusalén” al que los locales se refieren con la certeza ufana del caso concreto que respalda. O también, por qué no, precauciones de un escritor contra el Oriente idealizado que fabrican, para entretenerse, casi como una contraseña, los personajes de su novela Cita en Marruecos, publicada el año previo a este viaje. El tono de la prosa de Rabanal es lo que marca más contundentemente la distancia. A lo que se agregan algunos episodios aislados –entre los que sobresale su decisión de no comprarse un sombrero como el que, observa con curiosidad, usan todos los israelíes y como los que le ofrecen, en variadísimos modelos, en los puestos callejeros– y la constatación de que ese desierto que lo acecha en más de una esquina –y que, como María Moreno, este narrador alguna vez traduce en términos hollywoodenses– provoca un entusiasmo que, sin embargo, no lo hará caer en la mitificación tan cara a los viajeros europeos. Rabanal no se presenta a sí mismo ni como viajero ni como turista ni como especialista: “visitante temporario” es la fórmula que elige para mitigar, aunque no anular, el impacto.

En el relato de Edgardo Cozarinsky subyace no sólo la excepción al yo descentrado que confirma la regla sino también la invitación al viaje: a principios de 2008 va a presentar su película Ronda nocturna en la Université Saint-Joseph de Beirut. La incomodidad y el malestar que “algunas escenas inaceptables” han sabido generar en burócratas anónimos hacen que su periplo oriental –que en principio incluía Siria, Jordania y el Líbano– se limite a este último país. En Beirut desaparece la prohibición, pero la incomodidad permanece al punto de alterar el ánimo de un narrador que, más allá del día de la proyección, mantiene una bonhomía inalterable. ¿Cómo lo logra en un país con tantas tensiones en pugna? Convirtiendo su recorrido en una especie de scouting. En su primera mañana de estadía, el narrador de “Días de Beirut” sale a caminar y, en vez de encontrar una ciudad, se topa con una sucesión de reconstrucciones, secuelas de la Guerra Civil que el Líbano atravesó entre 1975 y 1990. El barrio donde está su hotel fue reconstruido, el Hotel Phoenicia también e incluso el Casino du Liban que conoce por su leyenda. Beirut le parece “un set a la espera de una filmación postergada” en la que únicamente deambulan los soldados que patrullan las calles, como “extras a quienes aun no han asignado personaje”. Cozarinsky mira, escribe, como si tomara apuntes para un rodaje futuro:

Una multitud enérgica se agita por las calles de Dahie. Parecería tener rumbo preciso, y prisa por llegar. Se interna entre motocicletas y automóviles, los elude, los increpa, todo bajo las enormes efigies de mollahas y ayatolás, algunas de mártires, que desde altos pósters presiden esa animación. El volumen de las voces, muy superior al oído en otros barrios de la ciudad, se mezcla con la melopea de la pop music árabe que propagan radios ubicuas, invisibles. No hay vidrieras en los negocios: televisores, muebles, túnicas, DVD’s, inodoros, todo está expuesto en la vereda, donde las hay, o en la calzada frente al negocio.

El zoco de Trípoli, el casino, la disco, el mercado de Saida, la plaza cubierta de carpas blancas de Hezbollah, la Corniche, el barrio de Hamra y el B018 funcionan, en los desplazamientos del narrador, como locaciones para un guión en ciernes.

Del Coyote al Correcaminos

Dice Osvaldo Bossi en el principio de Los poemas de amor que el Coyote le escribió al Correcaminos:

Esta historia comenzó

hace mucho tiempo.

He perdido

la cuenta de los años,

y el Correcaminos

sigue delante de mí,

lejos de mí…

Sólo lo veo un instante

y esa pequeña ráfaga me basta

para alimentar el deseo

–la desesperación del deseo.

Hay mucho de ese poema en el viaje a Oriente de escritores argentinos: menos por el amor que por lo inasible. Oriente como ese lenguaje que no termina de captarse, de desentrañarse. Paradójicamente, los relatos que explicitan más esa cualidad inasible coinciden, desde la cronología, con una mayor accesibilidad a los viajes, un aceleramiento del desarrollo tecnológico, y con lo que se acuerda en llamar “mundo globalizado”: instancias de las que se derivan acercamientos entre culturas. Desde abordajes muy distintos, esos relatos señalan las tensiones y limitaciones que esas nuevas formas de acercamiento implican, en contraposición a la proximidad optimista que otras voces propagan desde la inocencia, o desde el cinismo. “Bangkok, ’92”, la crónica de Matilde Sánchez, aborda explícita y críticamente lo que otros textos contemporáneos proponen apelando a una traza más ficcional o tangencial. “En 1992 Tailandia todavía era remota desde Buenos Aires, como lo sigue siendo”, dice, a principios del siglo XXI, una narradora que ya marca en ese “todavía” una especie de retraso, de distancia doble. Lo que no debe leerse como una apología de un supuesto neoexotismo para calmar a esos viajeros contemporáneos que lamentan la estandarización que viene con el proceso de globalización sino como cuestionamiento a los mitos que lo rodean. La información que nos proveen los adelantos tecnológicos puede ser un gran agujero negro –apenas “una postal” enviada por los grandes medios–, como lo demuestra la ausencia de cobertura del sangriento “Mayo Negro” que se gestaba en Tailandia mientras Sánchez estuvo ahí. Y el hecho de que ahora haya mayor accesibilidad a los viajes –“llegué a Bangkok a fines de abril redimiendo millas de un vuelo pago en primera clase, es decir, traficando lujo por distancia”– no necesariamente traslada esa cualidad a otras instancias, como lo demuestra esta narradora que circula en un mundo que, partiendo de la lengua y extendiéndose a todo tipo de rituales, “se resiste a la transparencia”, que la obliga a un “esquema de traducción constante de lo desconocido a términos conocidos”. Ese tipo de traducción ha sido una operación clásica de los viajeros de todos los tiempos: a partir de ella se ha creído conocer aquello que en realidad, con oscilantes niveles de conciencia, se negaba o tergiversaba. El manto de lo conocido como forma de mitigar la incertidumbre. Una escritora de principios de siglo XXI es perfectamente consciente, en cambio, de la infinidad de oscuridades y de pérdidas que imponen algunas traducciones.

Como forma de contrarrestar esa misma operación clásica, “Diario de un invierno en Tokio”, el relato de Matías Serra Bradford, elige cuestionar la necesidad del traslado. “Para qué viajar si vine a buscar lo leído”, dice este narrador viajero que es, antes que nada, lector. Los encuentros, los lugares visitados, las escenas entrevistas están tan intrincados, explícita o implícitamente, con la lectura, que su deambular transcurre “como si a cada paso fuera devolviendo ejemplares a sus estantes”. En “Diario de un invierno…” se llega a oír, por momentos, el sonido seco con el que algunos de esos libros se cierran. “¿Pero de haberme quedado en casa, no habría escrito lo mismo?”, se pregunta hacia el final, e instaura esa misma zona de incertidumbre del relato de Schanton a partir de una erudición que Serra Bradford maneja con particular efecto socavador. Su fase leedora no se limita a los libros: se extiende a toda una cultura. Más traductor, entonces, que lector. “Japón: la tentación de traducir”, dice el narrador cuando ya lleva una semana en Tokio. Es justamente un traductor –el menos pensado entre los varios que se mencionan en el relato– quien más contribuye a la forma específica que “Diario de un invierno…” le da a ese inasible con que nos enfrenta Oriente, o la práctica traductora: la de la dilación infinita. A esa lógica dilatoria –menos asociada a la ineficacia que a la mímesis con un “hombre que evadía la vulgaridad de un trabajo terminado”– responden distintas instancias de este viaje: el proyecto de entrevista con el fotógrafo Shoji Ueda que lo motivó, el método de los evasivos hermanos fotógrafos a los que Ueda tanto parece deberles, y tantas de las errancias de este viajero lector por Tokio. En una de ellas, como Virginia Woolf en “Street Haunting”, atraviesa la ciudad en busca de una librería donde espera encontrar los materiales para seguir trabajando. Que en este caso los lápices negros estén detrás de la vidriera de un negocio cerrado no sólo suma una instancia de dilación: permite que Matías Serra Bradford haga uno de los solapados guiños a la literatura anglosajona que subyace en su construcción oriental.

Aun desde una poética en las antípodas, Tokio es también “una ciudad que no se puede leer” en “Niponas”, el relato de Martín Caparrós. Ni los viajes previos, ni las conclusiones de expertos ni el ejercicio hipotético parecen aportar la clave para captar una certeza que permanentemente se disipa. Caparrós ha quedado desprovisto de “la facilidad de las palabras”, obligado a “buscar otros indicios, otros signos” en un universo donde la incomodidad alcanza también al cuerpo, a las proporciones. “Japón no parece preparado para la diferencia”, dice un narrador poco propenso a las correcciones políticas. “Me paso los días golpeándome la cabeza con carteles bajos, puertas bajas, lámparas más bajas”. La descripción de su cuarto de hotel, al que llama “hotel-cápsula”, recuerda la inadecuación física de Wilde en el castillo de Nagoya, donde unas puertas que se resisten a “las gentes de mediana talla” lo obligan, dice, a deslizarse por el suelo. Esa escenografía que parece montada para otra obra, ese lenguaje que se opaca irremediablemente, no conduce al rechazo esperable sino que va generando, en este relato, una especie de alivio, un estado de suspensión en el que es posible equivocarse, mimetizarse, contradecirse. Aunque sea por instantes, como el que transcurre mientras el aprendiz temeroso espera la reacción en la mirada del maestro. Equivocarse, confundirse –dice Caparrós en el principio de su crónica– es parte indisoluble de todo viaje, y es incluso su mejor ingrediente. Algo que no necesariamente evita que esa confusión, en muchas narraciones de viaje, tome un registro asertivo: es la ausencia de ese registro lo que más elocuentemente habla, en “Niponas”, del estado de suspensión provocado por Oriente. Japón como el sistema de signos que trastoca el terreno donde mejor hace pie un escritor. “Cuántas cosas te hacen decir las palabras, pensaba, sin querer, y me preguntaba qué estuvieron diciendo las mías en estos días nipones”, dice el narrador hacia el final, antes de darle lugar a un álter ego que improvisa haikus como quien, en la más nítida tradición oriental, se prueba un disfraz.