11,99 €

Mehr erfahren.

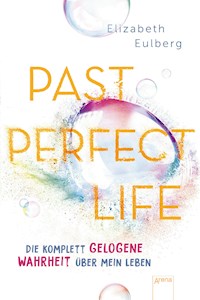

- Herausgeber: Arena Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Gute Freunde? Check. Erstes Date? Check. Und dann steht plötzlich das FBI vor deiner Tür … Ally liebt ihr Leben, wie es ist: Die Bewerbungen an ihre Traum-Colleges sind geschrieben. Mit ihrem Dad versteht sie sich blendend. Sie hat die besten Freunde, die man sich wünschen kann. Und sie ist sich sicher, morgen wird ihr Sandkastenfreund Neil sie ENDLICH um ein Date bitten. Doch dann klingelt das FBI an der Tür und plötzlich ist alles anders. Denn Ally ist nicht Ally und ihr ganzes Leben eine einzige Lüge. Ein Roman über Liebe, Lügen und Familiengeheimnisse - dieses Buch zieht einem den Boden unter den Füßen weg! Für alle Leser von Karen M. McManus, Colleen Hoover und Laura Kneidl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Ähnliche

Elizabeth Eulberg

wuchs in Wisconsin auf, studierte an der Syracuse University und lebt für ihre Musik und ihre Romane. Sie wohnt und arbeitet in der Nähe von Manhattan, New York City. »Past Perfect Life – Die komplett gelogene Wahrheit über mein Leben« ist das dritte Jugendbuch, das von ihr auf Deutsch erscheint.

Elizabeth Eulberg

Past Perfect Life

Die komplett gelogene Wahrheit über mein Leben

Aus dem Englischen von Anne Markus

Für meine eigene wilde Truppe von Cousins und Cousinen.

Was Familie angeht, seid ihr der Beweis: je größer, desto besser!

Ihr stellt die Gleasons in den Schatten.

Ein Verlag in der

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2021 Arena Verlag GmbH

Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg

Copyright © 2019 by Elizabeth Eulberg

Published by Arrangement with Elizabeth Eulberg, Inc., c/o New Leaf Literary and Media, Inc., 110 West 40th Street, Suite 2201, NEW YORK, NY 10018 USA

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Alle Rechte vorbehalten

Aus dem Englischen von Anne Markus

Umschlaggestaltung: semper smile, unter Verwendung von Bildern von © shutterstock.com/fuyu liu, Denys Kurbator, r. classen und Kitsana1980

E-Book-Herstellung: Arena Verlag mit parsX, pagina GmbH, Tübingen

E-Book ISBN978-3-401-80922-9

Besuche den Arena Verlag im Netz:

www.arena-verlag.de

Ich …

Ich …

Das kann nicht sein …

Das muss ein grausamer Scherz sein. Irgendein perverser Prank.

Auch wenn ich die Sätze verstehe, die aus Sheriff Gleasons Mund kommen – ich kann sie problemlos in Nomen, Verben und Adverbien gliedern –, ergeben sie keinen Sinn. Es ist, als ob er über jemand anderen spricht. Die Namen und Orte, die er nennt, sind mir fremd. Und doch geht es um mich.

Wie kann das sein?

Ich fühle mich wie betäubt, während er immer mehr Namen nennt, die ich noch nie gehört habe. Orte, an denen ich gewesen sein soll. Er scheint überzeugt, dass seine Worte Sinn machen, aber das hier – das kann nicht wirklich wahr sein.

Irgendwann schaue ich zu Dad. Er sieht aus, als wäre seine ganze Welt zusammengebrochen: zusammengesackt sitzt er da, Tränen laufen ihm über die Wangen, sein Blick ist starr zu Boden gerichtet.

Nein. Das ist einfach nur ein Albtraum.

Denn wenn das, was der Sheriff behauptet, wahr ist, ist mein ganzes bisheriges Leben eine Lüge gewesen.

Kapitel 1

Beschreiben Sie ein bedeutendes Ereignis in Ihrem Leben und inwiefern es Sie beeinflusst hat.

Echt jetzt? Ich fasse es nicht, dass ich nach all der harten Arbeit, nach der ganzen Lernerei der vergangenen Jahre diese Frage beantworten muss.

Okay. Ich schaffe das. Ich habe eintausendfünfhundert Wörter über den Einfluss prähistorischer Malereien auf die heutige Kommunikation geschrieben, dann werde ich es ja wohl hinkriegen, mir etwas über mich selbst aus den Fingern zu saugen, das eine Auswahlkommission davon überzeugt, mir ein Stipendium zu geben.

Klar, kein Druck oder so.

Was meinen die überhaupt mit »bedeutend«? Ich bin siebzehn. Wenn man direkt vor dem Termin fürs Klassenfoto einen fetten Pickel bekommt, ist das ein einschneidendes Lebensereignis. Wenn man im Unterricht drangenommen wird und keine Ahnung hat, was die richtige Antwort ist, ist das ein Riesending. Mal ehrlich: Als das Kino unserer Kleinstadt eine zweite Leinwand bekam, sorgte das wochenlang für Schlagzeilen in den Lokalnachrichten. Meine Vorstellung von »bedeutend« könnte also für alle anderen ein ganz kleines bisschen enttäuschend sein.

Wahrscheinlich ist irgendetwas von echter Tragweite gemeint. Schon klar. Genau da aber liegt das Problem. Mein Leben ist ziemlich ereignislos. Ich bin eine gute Schülerin und halte mich raus aus Schwierigkeiten. Mein Leben ist das genaue Gegenteil von »bedeutend«. Es ist halt … mein Leben.

Ich wohne in Valley Falls, einem winzigen Ort in Wisconsin. Hier ändert sich nie etwas, und mir gefällt das. Bevor wir vor acht Jahren hierhergezogen sind, haben Dad und ich in fünf verschiedenen Städten gelebt. Alles ist schön hier, aber das hilft mir nicht bei der Beantwortung dieser Frage. Ist meine Existenz wirklich so belanglos?

Siebzehn und nichts vorzuweisen.

»Tja, Baxter, ich geb auf«, sage ich zu meinem braunen Boston Terrier, der auf meinem Bett hockt. Ich stehe vom Schreibtisch auf und lasse mich neben ihn fallen. Als Antwort schleckt Baxter mir über die Wange.

Wenigstens mein Hund glaubt, dass ich bedeutend bin. Allerdings ist er ja auch in Sachen Futter und Gassigehen von mir abhängig, also nicht gerade unvoreingenommen. Wenn doch Stipendienkommitees nur so lieb und treu wie Hunde wären.

Baxter springt vom Bett und dreht sich einmal im Kreis. Dann bellt er zweimal und saust auf den Flur. Was nur eins bedeuten kann: Dad ist zu Hause.

Die Haustür geht auf, als ich ins Wohnzimmer komme. »Hey.«

»Ally! Wie war’s in der Schule?«, fragt Dad, während er die Arbeitsstiefel auszieht und seinen Werkzeuggürtel an einen der Garderobenhaken neben der Tür hängt.

»Gut.« Ich versuche, überzeugend zu lächeln, auch wenn ich weiß, dass er mich sofort durchschaut.

»Oh, oh.« Dad neigt den Kopf. »Was ist los?«

»Nichts. Wirklich.« Ich lasse mich auf unsere verschlissene dunkelgraue Couch fallen. »Wusstest du, dass es kein einziges bedeutendes Ereignis in meinem Leben gibt?«

Dad bleibt stehen und hält eine Einkaufstüte hoch. »Da muss ich dir widersprechen. Heute ist Taco-Dienstag.«

»Äh, ja. Das tröstet total«, sage ich. »Ich sag’s ja nur ungern, aber so, wie’s aussieht, heißt Taco-Dienstag ab sofort Stipendien-Dienstag. Alles, was Spaß macht, muss auf Eis gelegt werden, bis ich meine Unterlagen für sämtliche Stipendien im Staat Wisconsin abgeschickt habe.«

Dad kommt rüber und bleibt vor mir stehen. »Sei nicht zu streng mit dir, Ally Bean. Ich hab sowohl weiche als auch knusprige Maistortillas gekauft, es gibt also keine Verlierer!«

»Hast du auch Antworten auf gruselige Aufsatzfragen dabei?«, frage ich, woraufhin er in seiner Tasche wühlt, als ob er einen fertigen Aufsatz zutage fördern könnte.

»Denen geht es ausschließlich um das, was ich bisher erreicht habe, und um meine Ziele im Leben. Ich fühle mich so … unfähig.«

»Unfähig? Meine Tochter? Mein ganzer Stolz und meine Freude?« Er setzt sich neben mich und legt seinen Arm um meine Schultern. »Gib mir die Namen. Die Kontaktdaten. Was fällt denen ein, meiner großartigen Tochter Minderwertigkeitsgefühle einzureden?! Die kriegen was von mir zu hören!« Er knufft mich so lange, bis ich mir ein Lächeln abringe.

»Das alles ist ganz schön viel im Moment«, gebe ich zu.

Ich habe mir eine Liste mit allen Stipendien gemacht, die für mich infrage kommen. Wenn ich vier Anträge pro Woche schaffe, brauche ich einen Monat, bis ich mich überall beworben habe.

»Vielleicht solltest du dich nur für die Stipendien bewerben, bei denen du darüber schreiben kannst, wer den größten Einfluss auf dein Leben hatte. So ein Aufsatz schreibt sich praktisch von selbst.« Dad räuspert sich laut und zeigt mit beiden Daumen auf sich.

Ich stöhne auf, auch wenn es stimmt, was er sagt. Okay, es ist total kitschig, wenn jemand behauptet, der eigene Vater sei sein bester Freund, aber auf meinen Dad trifft es zu. Wir sind zu zweit, seit ich denken kann. Er ist derjenige, dem ich alles anvertrauen kann, der weiß, wie er ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert, wenn es mir nicht gut geht oder ich unter großem Druck stehe. Oder wenn ich aus einem albernen Aufsatz für ein Stipendium so ein Drama mache.

»Du hast recht«, gebe ich zu.

Dad hält seine Hand ans Ohr. »Wie bitte? Kannst du das noch mal wiederholen? Laut und deutlich. Moment, warte. Lass mich das filmen.«

Er angelt in seiner Hosentasche nach seinem vorsintflutlichen Klapphandy. »Ausnahmsweise würde ich mir mal wünschen, ich hätte eins dieser neumodischen Geräte, auf die ihr Kids so steht.«

Ich muss lachen.

»So ist es schon besser.«

Ich schmiege mich an ihn und weiß bereits, was als Nächstes kommt: einer von Jason Smiths patentierten Aufmunterungssprüchen.

Er streicht sich über seine hellbraunen Bartstoppeln. »Dir ist schon klar, dass sich jedes College glücklich schätzen kann, dich zu bekommen, oder?«

Da bin ich mir zwar nicht so sicher, aber mit meinem Notendurchschnitt kann ich an jeder staatlichen Hochschule in Wisconsin studieren.

»Und das Stipendium als Jahrgangsbeste, das bekommst du schon«, erklärt er zuversichtlich.

»Sicher ist das nicht.«

Der Bundesstaat Wisconsin übernimmt für die jeweils besten Schüler und Schülerinnen der Abschlussjahrgänge einen Teil der Studiengebühren an den staatlichen Hochschulen. Ich möchte an der Green Bay, der Uni von Wisconsin, Lehramt studieren. Das Stipendium würde einen Großteil der Studiengebühren decken. Zurzeit liege ich als Jahrgangsbeste vorne, aber Dana Harris ist mit ihrem Notendurchschnitt nur einen Zehntelpunkt hinter mir.

Ich bin keine große Sportlerin und auch künstlerisch nicht besonders begabt. Ich kann nur mit meinem Grips punkten und damit, dass ich jeden Stoff kapiere, den mir meine Lehrer vorsetzen.

Die Aufnahme am College ist also nicht das Problem, sondern die Kosten. Ich muss mein Studium hauptsächlich mit Stipendien finanzieren. Dad arbeitet auf dem Bau und ist manchmal wochenlang ohne einen Auftrag. Ich jobbe, sooft ich kann, als Babysitterin und spare jeden Cent. Wir wohnen ziemlich einfach in einem kleinen, leicht verwohnten Drei-Zimmer-Bungalow, der unserem Nachbarn gehört. Weil Dad für unseren Vermieter Gelegenheitsarbeiten erledigt, zahlen wir weniger Miete.

Wir kommen über die Runden.

Stopp, das ist nicht ganz wahr. Wir kommen mehr als nur über die Runden. Klar, wenn man sich unser Haus anschaut, gibt es nicht viel her. Ein paar unserer Möbel sind alt und abgewohnt, die Küchengeräte haben schon einige Jahrzehnte hinter sich. Im Winter ist es kalt und im Sommer heiß, aber es ist unser Zuhause. Jeder Gegenstand ist eine Erinnerung, jeder Riss im Sofapolster und Fleck auf dem Teppich hat eine Geschichte.

In den letzten acht Jahren haben Dad und ich uns hier praktisch ein Leben aus dem Nichts erschaffen. Wir kannten niemanden. Wir besaßen fast nichts. Aber wir haben es weit gebracht.

Und ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen wollen.

»Diesen Blick kenne ich.« Dad schenkt mir ein Lächeln, kleine Falten tanzen um seine braunen Augen. »Dir geht etwas durch den Kopf.«

»Vielleicht ist mein Leben ja doch nicht ganz so unglaublich langweilig und eintönig«, antworte ich.

»Na, Gott sei Dank.« Er steht auf und fährt sich mit seinen schwieligen Händen über das Flanellhemd. »Ich hab Hunger. Lass uns Abendessen machen.«

Wir gehen in die Küche, die zum Wohnzimmer hin offen ist. Dad packt die Einkäufe aus und reicht sie mir. Dann schnappt er sich eine Bratpfanne und schaltet den Gasherd an, während ich meine schulterlangen, welligen braunen Haare zu einem Pferdeschwanz binde. Ein einziges Mal, und ich meine wirklich nur ein einziges Mal, hat er ein Haar von mir im Essen gefunden und das wird er mir bis in alle Ewigkeit vorhalten.

»Gute Idee.« Er zeigt auf meinen Pferdeschwanz. »Auf einen Taco mit Haar-Salsa hab ich nämlich keinen Appetit. Machst du Musik an? Nein, ich muss mich klarer ausdrücken: richtige Musik.«

»Du meinst Rentnermusik«, schieße ich zurück und schalte seinen Classic-Rock-Lieblingssender ein.

Während Dad das Putenhackfleisch anbrät, kümmere ich mich um die Beilagen für unseren Taco-Dienstag. »Moment, ich dachte, Eisbergsalat zählt nicht als grünes Gemüse?« Ich schneide die Salatblätter in feine Streifen. Dad und ich haben eine Vereinbarung. Zu jeder Mahlzeit gibt es mindestens eine Gemüse- oder Obstsorte. Und abends muss eine der Gemüsesorten grün sein. Ihr wisst schon, gesunde Ernährung und so.

»Na ja, wir haben Zwiebeln und Salsa. Salsa besteht aus Tomaten und anderem Grünzeug. Soll erfüllt.«

»Eine wahre Vitaminbombe!«

»Wir sollten ein Kochbuch schreiben oder an einem dieser Kochwettbewerbe im Fernsehen teilnehmen. Wir wären die Besten – solange von uns nicht mehr verlangt wird, als Tacos zu füllen oder Pizza in den Ofen zu schieben. Oh, und vergiss nicht, wie viel Kalzium wir gleich zu uns nehmen werden.« Er reicht mir eine Tüte mit geriebenem Cheddarkäse.

»Richtig, ich bin ja im Wachstum.« Ich nehme eine Schüssel für den Käse aus dem Schrank, kann es mir aber nicht verkneifen, ein paar Käsestreusel zu mopsen. Okay, mehr als ein paar. »Ich kann bestätigen, dass der Käse wirklich extrem … käsig ist.«

»Dann sollte ich ihn vermutlich auch mal testen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie es sich für einen guten Vater gehört.« Er macht seinen Mund auf und ich stecke ihm etwas Käse hinein. »Oh, du hast recht.«

»Wie bitte? Kannst du das noch mal wiederholen? Das muss ich filmen.« Und jetzt ziehe ich mein eigenes vorsintflutliches Handy aus der Hosentasche. Es ist zwar immerhin kein Klapphandy, aber auch kein Smartphone. Ziemlich blöd, ich weiß, aber immerhin kann ich Nachrichten schreiben und mehr brauche ich nicht.

»Da ich ein Vorzeigevater bin, sollte ich mich vielleicht auch vergewissern, ob du alle deine Hausaufgaben gemacht hast.« Er tritt vom Herd zurück und spielt zum Song im Radio Luftgitarre. Total der Vorzeigevater.

»Alles erledigt. Ich hab in Englisch sogar schon vorgearbeitet, weil ich morgen nach der Schule zu den Dorns zum Babysitten muss.«

Dad unterbricht sein Gitarrensolo. »Wirklich? Wann kommst du denn nach Hause? Verpasst du nur die Pizza oder gleich den ganzen Filmabend?«

»Keine Ahnung. Sehen wir dann.« Ich hole Teller und Besteck. »Den Film können wir uns ja auch Samstag vor Lees Geburtstagsparty anschauen.«

»Die perfekte Vorbereitung auf die königliche Familie. Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!«

»Das war Marie Antoinette.«

»Na gut, dann eben … ab mit dem Kopf!«

»Das ist aus Alice im Wunderland«, sage ich kopfschüttelnd.

Dad zieht die Augenbrauen hoch. »Shakespeare war der Erste.«

»Klar war er das.«

»Siehst du? Von deinem alten Paps kannst du was lernen! So, jetzt zu Wichtigerem.« Er nimmt die Tacos aus der Mikrowelle. »Was meinst du? Wird Josefina mit dem Priester durchbrennen? Oder wird sie die Farm der Familie retten und El Jeffy heiraten?«

»Er heißt El Jefe«, korrigiere ich ihn. »Du vergisst, dass Josefinas Schwester genug Material für eine Erpressung hat, die ihnen da raushelfen könnte.«

»Aber wird sie es rechtzeitig schaffen?« Er packt mich an den Schultern. »Wird sie? Ich muss es wissen!« Dann schnappt er nach Luft und legt die Hand aufs Herz. »Dios mío!«

Ich schlage mir dramatisch gegen die Stirn: »Mi corazón!«

Dad wird wieder normal. »Mein Kopf?«

»Mein Herz. Kopf heißt cabeza.«

»Ah, siehst du, ich lern dazu. Ehe du dich’s versiehst, spreche ich muy fließend.« Er wippt mit dem Kopf zu dem Rhythmus des Songs, der gerade gespielt wird.

»Aha! Und wer hat sich ständig über mich lustig gemacht, als ich angefangen habe, Telenovelas zu gucken?«

»Na, komm schon, ich bin doch bloß ein verantwortungsbewusster und besorgter Vater. Nicht zu vergessen selbstlos. Und ein besonders guter Fleischanbrater.« Er nimmt die Pfanne vom Herd und beginnt, unsere Tacos zu füllen.

»So was von selbstlos«, ziehe ich ihn auf, obwohl ich es super finde, dass wir diese Serien inzwischen zusammen schauen.

Für Extrapunkte in Spanisch sollten wir im letzten Schuljahr spanischsprachige Fernsehsendungen ohne Untertitel anschauen. Ich stöberte durchs Streaming-Angebot und entschied mich für Mi Amor, Mi Vida (Meine Liebe, mein Leben), wo ein Liebespaar aufgrund einer Familienrivalität auseinandergerissen wird. Dad kam ab und zu vorbei und witzelte über die Schauspieler, die total übertrieben spielten, aber dann fing er an, Fragen zu stellen, und wollte wissen, worum es ging. Ich erzählte ihm von den abstrusen Wendepunkten im Plot und den Verwicklungen zwischen den Figuren. Eines Abends setzte er sich zu mir und wir schauten gemeinsam. Und seitdem ist das eine unserer Traditionen. Begleitet von sensationellen Tacos, die wir in uns reinstopfen.

Wir machen es uns mit unseren Tellern auf dem Sofa gemütlich und widmen uns unserer neuesten Serie, eine weibliche Version von Der Graf von Monte Christo, nur mit der mexikanischen Drogenmafia. Zumindest glauben wir das. Manchmal erfinden Dad und ich unsere eigenen Hintergründe für die Figuren, was ein bisschen ablenkt.

Dad lehnt sich zurück, sein Blick wird wehmütig. »So mag ich Dienstage: mit gutem Essen und guter Gesellschaft.«

»Du meinst mit der besten Gesellschaft«, korrigiere ich ihn.

»Ja, klar. Und was Tragödien betrifft, mag ich sie nur in einer Form: im Fernsehen.«

»Darauf Prost!« Ich stoße mit ihm an.

Kapitel 2

»Lass mich raten«, sagt Marian, als sie am nächsten Tag zu meinem Spind kommt. Sie hält meine Lunchbox hoch. »Tacofüllung von gestern mit Chips.«

Ich nehme ihr die Box weg. »Ich wusste gar nicht, dass du hellsehen kannst.«

Hmmmm. Sollte ich vielleicht mal alle meine Gewohnheiten ändern? Vielleicht würde das ein gutes Aufsatzthema abgeben? Stellt euch vor: mittwochs Sandwiches mit Schinken! Montags Seifenopern! Die Stipendienkommitees bräuchten einen gepanzerten Lastwagen, um all die Kohle bei mir abzuliefern.

Oder auch nicht.

»Ich hoffe, du hast mir eine Extraportion Chips mitgebracht.« Marian steckt ihre dicken lockigen Haare mit einer Haarspange fest.

»Ich glaube, das steht irgendwo in den Beste-Freundinnen-Regeln: Du sollst dein Essen teilen.«

»Absolut!« Marian hakt sich bei mir unter. »Wo wir gerade beim Thema Essen sind. Hast du nach der Schule Lust auf Pommes und ein bisschen Quatschen bei McDonalds?«

»Rob lässt dich wirklich mit seinem Auto fahren?«

»Natürlich nicht.« Rob ist der Einzige in unserer Clique mit eigenem Auto und er hütet es mit mehr Hingabe, als man seelenlosen Objekte zuwenden sollte. »Aber das ignorieren wir natürlich.«

»Natürlich.« Manchmal frage ich mich, ob Marian nur mit Rob zusammen ist, weil er ein Auto hat. »Klingt verlockend, aber ich kann nicht. Ich muss zu den Dorns, babysitten.«

Marian stöhnt. »Wann ist endlich Wochenende? Ich kann Lees Party kaum erwarten. Bestimmt gibt’s jede Menge Kuchen.«

Ich muss lachen.

»Was?«, fragt Marian.

»Erinnert mich bloß an etwas, das mein Dad gestern Abend gesagt hat. Du weißt doch, dass er euch immer die königliche Familie nennt?«

Marian denkt einen Moment nach. »Richtig, und dann wäre ich natürlich Kate.«

»Natürlich.«

»Gibt es in der königlichen Familie überhaupt genügend Doppelgänger für jeden von uns?«

Gute Frage. Es gibt nämlich sehr viele Gleasons.

»Neil wäre Harry, das ist simpel.« Marian knufft mich in die Seite.

Wir betreten die Cafeteria, die von Stimmen nur so summt, und gehen rüber zu unserem Stammtisch, an dem schon heftig diskutiert wird. Was nicht anders zu erwarten ist. Denn sobald mehrere Gleasons auf einem Fleck sind, sind Wortgefechte und Sticheleien vorprogrammiert.

»Hat noch irgendwer beim Bewerbungenschreiben beinahe den Computer an die Wand geschmissen?«, fragt Julia.

Die Antworten reichen von Stöhnen bis hin zu einer Serviette, die in Julias Gesicht fliegt. Bin ich froh, dass das nicht nur mir so geht.

Jane klaut ihrer Schwester einen Kartoffelchip. »Als bräuchtest du dir irgendwelche Sorgen zu machen, Miss Ober-Vorsitzende.«

»Ach ja, Miss Sportskanone-mit-so-gut-wie-sicherem-Sportstipendium? Und hör auf, mein Essen zu klauen. Du hättest dir ja selbst Chips mitbringen können.« Julia drückt die Chipstüte besitzergreifend an die Brust.

»Dann sag ich Mom, dass du mir nichts abgeben wolltest«, droht Jane.

Julia verzieht das Gesicht und hält ihr die Tüte hin.

Auch wenn die beiden sich wie Zwillinge benehmen und sich dank ihrer dicken Gleason-Locken ähnlich sehen, liegen dreizehn Monate zwischen ihnen. Ihre Eltern haben sie zusammen eingeschult und in eine Klasse gesteckt, angeblich weil die beiden als Kinder unzertrennlich waren. Und trotzdem könnten Jane und Julia nicht unterschiedlicher sein. Julia ist Sprecherin der Schülervertretung und des Key Clubs, einem Verein, bei dem es um Führungsrollen im Ehrenamt geht. Dazu kommen noch die Zukünftigen Farmer Amerikas und sie ist die stellvertretende Sprecherin der zwölften Jahrgangsstufe. Sie trägt immer Strickjacke und Ballerinas, selbst mitten im Winter. Jane dagegen ist eine der besten Sportlerinnen an der Schule und läuft ausschließlich in Yogahosen und Fleecejacken herum, ihre Haare bändigt sie in einem straffen Pferdeschwanz und mithilfe unzähliger Haarklammern. Die beiden sind zwei von Marians insgesamt vier Cousinen in unserem Jahrgang.

Neil (aka Harry) mit seinen von seinem Vater geerbten fuchsfarbenen Haaren, das »rote Schaf« in der Familie, sitzt ebenfalls mit uns am Tisch. Lee hat sich zu ihrer eigenen Clique gesellt, sie arbeitet schon ihr ganzes Leben dagegen an, mit ihrer Familie in eine Schublade gesteckt zu werden.

Dad übertreibt nicht wirklich, wenn er die Gleasons »die königliche Familie« nennt. Gleich am Ortseingang von Valley Falls steht die Autowerkstatt der Gleasons. Sie gehört Marians Dad, der übrigens auch Bürgermeister ist. Fünf Querstraßen weiter auf der Main Street liegt das Herzstück des kleinen Ortes, das Lebensmittelgeschäft der Gleasons (geführt von Marians Onkel Peter und ihrem Großvater).

»Bei dieser Familie müssen wir punkten«, hatte Dad gewitzelt, als wir hierherzogen. Und das war noch, bevor wir erfuhren, dass Marians Mom die Grundschule leitet, ihr Onkel Brian der Sheriff ist, ihre Tante Karen der Finanzbehörde in der Bezirksregierung vorsteht und ihre Großmutter Chefredakteurin bei der Regionalzeitung ist.

In Valley Falls kann man kaum fünf Schritte gehen, ohne auf die Gleasons zu stoßen. An meinem ersten Schultag in der fünften Klasse nahm mich Marian gleich unter ihre Fittiche. Sie nahm mich behutsam am Ellenbogen, führte mich durch die Schule und stellte mich allen vor.

Seitdem bin ich an ihrer Seite geblieben.

Die gesamte Gleason-Sippe hat Dad und mich sozusagen adoptiert. Die Feiertage verbringen wir immer bei einer der Gleason-Familien. Ihre Häuser liegen alle im Umkreis von zwei Blocks. Letzte Woche war Thanksgiving und ich bin immer noch satt. Sie laden uns zu all ihren Familienpartys ein – die Gleasons finden ständig einen Grund zum Feiern. Sie sind eine unglaublich nette, lustige Truppe und ziemlich laut. Vermutlich geht das nicht anders, wenn man einer von zehn Cousins und Cousinen mit höchstens acht Jahren Altersunterschied ist.

»HALT DIE KLAPPE!«, schreit Jane gerade Neil an. »Komm mit nach draußen und dann mach ich dich fertig. Mädchen können genauso schnell sein wie Jungs!«

»Ganz besonders, wenn dieser Junge Neil ist«, antwortet Julia und prustet los.

»Hey«, protestiert Neil und versucht, die Muskeln an seinem dünnen Arm spielen zu lassen.

»Was geht?«, fragt Rob und setzt sich neben Marian. »Hab ich was verpasst? Wenn ihr auf Neil herumhackt, lasst uns bitte noch mal von vorne anfangen.«

Neil schüttelt den Kopf und beißt von seinem Sandwich ab, die Farbe seiner Wangen gleicht der seiner roten Haare.

»Es geht um die College-Bewerbungen«, sagt Marian, die stets um Frieden in der Familie bemüht ist.

»Können wir lieber über Neil sprechen?« Rob zwinkert Marian zu und gibt ihr einen Kuss.

Die Gleason-Sippe reagiert mit Würgegeräuschen.

Neil ignoriert Rob geflissentlich und dreht sich zu mir. »Na, wie läuft’s mit deinen Bewerbungen, Ally? Nicht, dass du dir Sorgen zu machen brauchst.«

»Stimmt, Miss Jahrgangsbeste«, sagt Jane mit einer übertriebenen Verbeugung.

Marian stöhnt. »Hab ich was nicht mitgekriegt oder nennen wir jetzt jeden Miss Irgendwas?«

»Miss Diktatorin«, antworten Jane und Julia wie aus einem Mund.

»Ich verzweifle gerade an den Aufsätzen für die Stipendien«, gebe ich zu.

»Die sind schlimm, oder? Sind das Sadisten, die sich dieses Zeug ausdenken?«, fragt Rob und streicht sich den schwarzen Pony aus dem Gesicht, der ihm ständig in den Augen hängt. »Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich kann nicht mal sagen, wo ich mich an diesem Wochenende sehe.«

»Deswegen kümmere ich mich ja um unseren Terminkalender. Und am Samstag ist Lees Party«, erinnert Marian ihn.

»Ach ja, richtig …« Robs Blick fällt auf meine Lunchbox. »Isst du das noch?«

Ich schiebe ihm die Reste meines Mittagessens zu. Rob verdrückt mehr, als es einem Menschen physisch möglich sein sollte. Obwohl er die breite Statur eines Footballspielers hat, ist sein einziger Sport Rumquatschen.

»Rob, um Himmels willen, lass Ally doch in Ruhe essen«, sagt Marian mit einem Kopfschütteln.

»Ist schon okay«, antworte ich. Ich war sowieso fertig. Außerdem muss ich so wenigstens nicht Rob mit meiner Gabel abwehren, wenn er vergisst zu fragen. Was ziemlich häufig vorkommt.

»Also, Ally«, erkundigt sich Rob, während er die Tortilla-Chips und die Reste aus meiner Lunchbox förmlich inhaliert. »Bei welchen Aufsatzthemen kommst du nicht weiter?«

»Argh. So wie es aussieht, gibt es in meinem Leben kein einziges bedeutendes Ereignis.«

Neil legt seine Hand auf meinem Unterarm und mich durchzuckt ein Stromschlag. »Geht mir genauso. Mir ist nur der eine Tag eingefallen, als wir nach Green Bay gefahren sind und ich mein Handy vergessen hab. Ein ganzer Tag ohne Handy! Dieses Trauma steckt immer noch tief.«

»Wo du das Thema Telefone erwähnst«, sagt Rob mit seinem typischen verschmitzten Lächeln, und bevor er die Worte ausspricht, weiß ich schon, was gleich kommt. »Ich hab neulich eine Schnur gefunden, Ally, und eine passende Dose hätte ich auch. Könnte das nicht was für dich sein? Wahrscheinlich hättest du damit besseren Empfang als mit diesem antiken Teil, das du Handy nennst.«

»Mein Handy funktioniert bestens«, sage ich und kann mir die Retourkutsche dann aber doch nicht verkneifen. »Ich finde es gut, nicht vierundzwanzig Stunden am Tag in den sozialen Medien zu hängen. Je weniger Gelegenheit ich habe, mir deine Visage anschauen zu müssen, desto besser.«

»Gib’s ihm!«, sagt Neil und hält seine Hand hoch, um mit mir abzuklatschen. Dann schlage ich Rob mit seinen eigenen Waffen und klaue ihm einen Keks, den er auf dem Tisch liegen gelassen hat. Eigentlich müsste er es besser wissen, in dieser Gesellschaft.

»Ignorier ihn einfach«, sagt Marian und ihre Lippen zucken kaum merklich. Sie würde sich genau wie wir über Rob lustig machen (weil er es einem so leicht macht), aber sie ist glücklich mit ihm. Vermutlich hat jede Clique ihre nette, aber oft unerträgliche Nervensäge. Außerdem … erwähnte ich schon, dass er ein eigenes Auto hat?

Rob legt seinen Arm um Marian. »Als könntest du mich je ignorieren.«

Marian schaut ihn mit hochgezogener Augenbraue an. »Wollen wir wetten?«

Rob nimmt den Arm von ihrer Schulter und hebt abwehrend die Hände. Eins weiß jeder über die Gleasons: Wette niemals mit ihnen. Niemals. Ich kann bezeugen, wie die ekelhaftesten Dinge gegessen oder getrunken wurden – aus purem Stolz. Jane und ihr älterer Bruder Don haben mal einen so erbitterten Liegestütz-Wettkampf ausgetragen, dass keiner von beiden am nächsten Tag mehr seine Arme bewegen konnte. Nur fürs Protokoll, Jane hat gewonnen – sie lässt sich grundsätzlich von keinem Jungen auf irgendeinem Gebiet schlagen.

»Themawechsel«, schlägt Jane vor. »Wann kommen wir endlich aus diesem Kaff raus?«

Am Tisch wird über Unis in Madison oder Milwaukee diskutiert.

Anders als die meisten meiner Klassenkameraden bin ich nicht so wild darauf, von hier wegzukommen. Ich möchte nicht zu weit von Dad entfernt sein. Bis Green Bay ist es weniger als eine Stunde und ich könnte theoretisch weiterhin zu Hause wohnen, auch wenn ich ein Auto bräuchte. Aber Dad liegt mir ständig in den Ohren, das sei »kein richtiges Studentenleben«. Nicht, dass er damit Erfahrung hätte. Ich bin die Erste aus unserer Familie, die studieren wird.

Deswegen ist es auch so wichtig für mich, bei einem guten College aufgenommen zu werden (und in der Lage zu sein, dafür zu bezahlen). Dad hat immer darauf gepocht, wie wichtig Bildung sei. Er möchte, dass ich es später mal besser habe.

Auch wenn ich zufrieden bin mit meinem Leben, ich kann ihn verstehen. Ich sehe, wie sehr ihm sein Job zu schaffen macht: seine Rückenschmerzen, weil er so viel schleppt; das Humpeln, jedes Mal, wenn er vom Sofa aufsteht, und noch dazu der Stress der Ungewissheit, wo der nächste Lohn herkommen soll, sobald ein Auftrag erledigt ist.

Meine Aufsätze für die Stipendienbewerbungen müssen einfach super werden. Nicht nur für mich, sondern auch für Dad.

Als hätte sie gehört, worüber ich nachdenke, kommt Dana Harris an unseren Tisch. Sie ist die Einzige, die mir das Stipendium als Jahrgangsbeste wegschnappen kann. Dana hat einen schwungvollen Gang, wodurch ihre unfassbar langen blonden Haare, die ihr bis zur Taille reichen, hin- und herschwingen. »Hey Neil«, sagt sie und klimpert mit den Wimpern.

Oh, und ständig wirft sie sich Neil an den Hals. Nicht cool, Dana. Nicht cool.

»Hey Neil«, äffen Rob und Jane sie nach. Rob setzt noch einen drauf und stützt sein Kinn auf die Hände und wirft Neil von der anderen Seite des Tisches einen verliebten Blick zu.

»Was gibt’s?«, antwortet Neil, ohne Dana anzuschauen.

»Bist du fertig? Ich dachte, wir könnten zusammen zu Physik gehen.«

»… und an der physischen Basis unserer Beziehung arbeiten, du weißt schon«, sagt Rob und versucht nicht einmal, leise zu sprechen.

Neil steht auf, wahrscheinlich, um zu verhindern, dass Rob noch mehr peinliche Sprüche klopft. »Bis später dann.« Dabei schaut er mich Hilfe suchend an, aber mir fällt nichts anderes ein, als mit den Schultern zu zucken.

»Love, exciting and new«, singt Rob mit tiefer Barmusik-Stimme. Er klingt wie in einer dieser Uralt-Fernsehserien, die Dad und ich uns manchmal anschauen, wenn er in »nostalgischer« Stimmung ist (für den Fall, dass es jemandem entgangen sein sollte – Dad und ich gucken ziemlich viel fern).

Marian wartet, bis Neil und Dana die Cafeteria verlassen haben, bevor sie Rob einen Klaps auf den Arm gibt. »Lass Neil in Frieden. Du weißt genau, dass er Dana nicht leiden kann.«

»Ja, aber Miss Ahnungslos weiß halt immer noch nicht, dass er eigentlich sie mag«, schießt Rob zurück.

»Können wir bitte mit diesem Miss-Kram aufhören?« Marian steht vom Tisch auf.

»Wer ist Miss Ahnungslos?«, frage ich. Neil und ich unterhalten uns jeden Tag auf dem Weg zur Schule und er hat nichts angedeutet. Oh Gott, vielleicht nur, weil er ahnt, dass ich ihn irgendwie, ich weiß nicht, möglicherweise … Ach, ich weiß es eben nicht.

»Lass uns gehen, Ally.« Marian knüllt ihre Lunchtüte zusammen und ich stehe auf und folge ihr. Als wir im Flur die Spinde der Zwölftklässler erreichen, blickt Marian sich argwöhnisch um.

»Was ist?«, frage ich. Marian ist es normalerweise egal, ob jemand mithört. Es ist ziemlich schwer, in einem Ort mit zweitausend Einwohnern etwas geheim zu halten, ganz besonders wenn man eine Gleason ist.

»Nichts, mir ist nur eingefallen, was du als Aufsatzthema nehmen könntest.«

»Super, danke!«, antworte ich. Ich wusste, dass Marian eine Idee haben würde.

»Vielleicht solltest du über deine Mom schreiben«, sagt sie leise.

Oh.

»Ich weiß, du redest nicht gern darüber, aber wenn die Mutter …«

»Da gibt’s nichts zu sagen«, schneide ich ihr das Wort ab.

Wenn es um meine Mutter geht, ist bei mir ein Loch in meinem Kopf und in meinem Herzen. Sie starb, als ich drei war. Ich besitze nur ein einziges Foto von uns beiden: wie sie mich gleich nach der Geburt auf dem Arm hält. Wann immer ich es mir anschaue – ich kann mich einfach nicht an sie erinnern. Da ist nichts.

So herzlos das klingen mag, ich bin beinahe dankbar dafür. Ich sehe, was ihr Tod Dad angetan hat, auch wenn er nie über sie spricht. Der Schmerz ist immer noch zu groß. Erst starben seine Eltern, dann seine Frau und er musste mich allein großziehen. Ich dagegen kenne nur das Leben mit uns beiden.

Er ist derjenige, der mit dem Verlust leben muss.

Marian hebt die Hände. »Hör mich kurz an. Ich sag das ja nur, weil du nach etwas von Bedeutung suchst und der Verlust deiner Mutter irgendeinen Einfluss auf dich gehabt haben muss. Das ist so ziemlich der Inbegriff von bedeutend.«

Ich zucke mit den Schultern und kämpfe mit den aufsteigenden Tränen. »Ich muss los, die nächste Stunde fängt gleich an.« Ich drehe mich um, bevor ich die Fassung verliere.

Ja, es gab Zeiten und Momente, in denen es wirklich schwer war, ohne Mutter auszukommen, aber darüber denke ich nicht viel nach, denn ich kann es nicht ändern. Einen Aufsatz über sie zu schreiben, bringt sie mir auch nicht wieder zurück.

Was erwartet Marian von mir? Dass ich schreibe, dass mein Dad mir nicht reicht? Denn das tut er. Muss er. Wir haben nur einander.

Davon mal abgesehen ist es schwer, jemanden zu vermissen, an den man sich nicht mehr erinnern kann.

Kapitel 3

Es ist ungewöhnlich still im Haus der Dorns.

Alle drei Kinder liegen mit geputzten Zähnen, gewaschenen Gesichtern und mit Schlafanzug im Bett. Ich habe zwei Gutenachtgeschichten vorgelesen, das Geschirr vom Abendessen in den Geschirrspüler geräumt und den Esstisch und die Arbeitsplatten abgewischt.

Jetzt muss ich nur noch versuchen, eine weitere Stipendienbewerbung fertig zu schreiben, während ich auf Mr und Mrs Dorn warte.

Beschreiben Sie eine besondere Eigenschaft oder eine Leistung, die Sie einzigartig macht.

Unfassbar, aber ich bin kurz davor zuzugeben, dass Rob recht hat. Es stimmt, was er gesagt hat: Welche Sadisten haben sich bitte schön diese Fragen ausgedacht?

Ist nicht jeder Mensch auf seine Art einzigartig? Ich muss nur herausfinden, was an mir besonders ist. Und zwar abgesehen von der Tatsache, dass diese Fragen mein Selbstwertgefühl zerstören.

Jemand klopft leise an die Haustür. Auch wenn Dad und ich große Horrorfilm-Fans sind, gruselt mich dieser typische Horrorfilmauftakt nicht: eine finstere Nacht, ein großes Haus, die Babysitterin ganz allein.

In Valley Falls kann wirklich nichts passieren, ohne dass Alarm geschlagen wird. Die Nachbarn der Dorns hätten schon längst den Notruf gewählt, wenn sie einen Unbekannten auf der Straße entdeckt hätten.

Nach Dads und meinem Einzug hatte es nur zwei Tage gedauert, bis uns praktisch die ganze Stadt einen Besuch abgestattet hatte, der Kühlschrank von oben bis unten voller Aufläufe und Eintopfgerichte und der Terminkalender mit Spielverabredungen und Gemeindeversammlungen ausgebucht gewesen war. Inzwischen gehören wir selbst zum Begrüßungskomitee, wenn jemand nach Valley Falls zieht, was so gut wie nie vorkommt.

Ich halte mich also nicht damit auf nachzuschauen, wer vor der Tür steht, sondern öffne einfach die Haustür.

»Uns liegt eine Beschwerde wegen Ruhestörung vor«, begrüßt mich Sheriff Gleason mit einem schiefen Grinsen. Er trägt Uniform, seinen Streifenwagen hat er in der Einfahrt geparkt. Er schaut an mir vorbei ins Haus. »Das Bierfass hast du versteckt, wie ich sehe.«

»Ich sollte wohl besser dem Drogendealer absagen«, antworte ich, ohne eine Miene zu verziehen.

Sheriff Gleason lacht, was er wahrscheinlich nicht tun sollte, wenn jemand über Drogen Witze macht. Aber ich bin’s ja nur. Die tugendhafte, leicht durchschaubare Ally Smith. Also darf er lachen.

»Was kann ich für Sie tun?« Ich trete zur Seite, damit er hereinkommen kann.

»Ich wollte bloß eine Auflaufform vorbeibringen. Nina hat sie vor ein paar Tagen bei uns stehen gelassen.« Er reicht mir die Glasform. »Wollte nicht bei deiner Bierparty stören.«

Ich seufze. »Ja, diese Aufsatzthemen feiern bestimmt nicht von allein weiter.«

Sheriff Gleason nimmt seine Kappe ab. Seine dicken Locken kringeln sich zu allen Seiten nach oben. »Wie kommst du mit den Bewerbungen voran? Jane und Julia sind kurz davor durchzudrehen.«

»Sieht bei mir nicht viel anders aus.«

Er schenkt mir ein warmes Lächeln. »Du bist klug, Ally, und verantwortungsbewusst. Jede Uni kann sich glücklich schätzen, dich als Studentin zu haben.«

Das höre ich nicht zum ersten Mal.

»Ist Mom wieder da?« Die fünfjährige Annie tapst barfuß in die Küche und reibt sich die Augen.

»Entschuldige, Kleines«, sagt Sheriff Gleason sanft. »Ich wollte dich nicht wecken.«

»Sie kommen sicher bald.« Ich streiche über die Falten in ihrem Gesicht, die das Kissen hinterlassen hat. »Aber du musst wieder ins Bett. Morgen früh hast du Schule und deine Mom wird enttäuscht sein, wenn sie sieht, dass du so spät noch auf bist. Außerdem wollen wir doch nicht, dass Sheriff Gleason dich verhaftet, weil du eigentlich schon längst ins Bett gehörst.«

»Das ist richtig«, antwortet er und zieht seinen Gürtel hoch. »Paragraf fünfhundertachtundsechzig: Minderjährige müssen zur Schlafenszeit im Bett liegen.«

Annies Augen werden groß und sie geht in ihr Zimmer.

»Alles gut«, versichere ich ihr. »Ich komme in ein paar Minuten und schau nach dir.«

Sheriff Gleason setzt seine Kappe wieder auf. »Na gut, meine Aufgabe hier ist erledigt. Die Auflaufform ist abgeliefert, damit die Ehefrau glücklich ist, und Annie schläft wieder, damit die Babysitterin zur Ruhe kommt. Kein übles Tagesergebnis.«

»Danke.« Wenn ich den Aufsatz schaffe, bevor die Dorns wieder hier sind, bleibt mir gerade noch genug Zeit, um mit Dad einen So-schlechten-dass-er-schon-wieder-gut-ist-Film zu gucken. Er muss früh ins Bett, weil seine Schicht um sieben Uhr morgens beginnt.

»Dann lasse ich dich mal in Ruhe weiterarbeiten. Viel Glück bei den Aufsätzen.« Er dreht sich zur Tür um, bleibt dann aber stehen. »Oder auch nicht. Sieht so aus, als bekämst du noch mehr Besuch.«

Ich werfe einen Blick zur Straße und entdecke Neil. »Hi, Onkel Brian«, sagt er verlegen grinsend.

»Nicht zu spät nach Hause kommen!«, ordnet Scheriff Gleason an und wuschelt seinem Neffen durch die Haare, als wäre Neil ein Kleinkind und kein fast eins achtzig großer Achtzehnjähriger.

»Ich wollte Ally bloß was vorbeibringen«, antwortet Neil.

»Komm rein«, sage ich und wir beide winken Sheriff Gleason zum Abschied. Dann senke ich meine Stimme. »Wir müssen aber leise sein. Annie ist schon einmal aufgewacht.«

»Okay«, flüstert Neil, während er seine grün-weißen Vans auf der Fußmatte abstreift. »Marian meinte, dass du hier bist. Mom hat heute Abend Brownies gebacken und ich dachte, ich bring dir ein paar vorbei. Du magst die doch so gern.« Er reicht mir eine Tüte.

Ich linse hinein: Darin liegen zwei riesige Brownies. »Danke – wie lecker.«

»Gern geschehen. Ich glaub, keiner von uns hat’s geschafft mitzuzählen, wie viele du davon an Thanksgiving verdrückt hast.« Er schaut auf den Küchenfußboden.

»Hey!«, sage ich ein bisschen zu laut und halte mir erschrocken die Hand vor den Mund.

»Psst, die Kinder«, flüstert Neil kopfschüttelnd. »Denk an die armen, schlafenden Kinder.«

»Klar, weil ich nämlich niemandem etwas abgeben werde.«

»Hey! Ich hab mein Videospiel unterbrochen und bin ganze anderthalb Blöcke gelaufen, um die bei dir abzuliefern.«

»Okay, du darfst einen halben Bissen abhaben«, willige ich ein und breche ein winziges Stückchen für ihn ab.

Neil nestelt am Ärmel seiner dunkelblauen Daunenjacke, dann tritt er einen Schritt näher. Uns trennen nur noch wenige Zentimeter. Ich meine, klar, wir müssen leise sein und so, aber ich war ihm selten so nah, dass ich die Sommersprossen auf seiner Nase zählen kann.

Ich wende meinen Blick ab.

»Also, äh, woran arbeitest du gerade?« Neil zeigt auf meinen uralten Laptop auf dem Küchentisch.

Ich setze mich an den Computer und starre auf den einzigen Satz, den ich bisher geschrieben habe. »Eine weitere Bewerbung.«

»Brauchst du Hilfe?« Er zieht einen Stuhl heran und setzt sich neben mich.

»Wenn du so fragst … fallen dir besondere Eigenschaften an mir ein, die mich von anderen unterscheiden?«

Neil denkt einen Moment nach. »Wie viele brauchst du?«

»Haha, sehr lustig«, sage ich. Wie dumm von mir, das Thema überhaupt anzuschneiden.

Aber Neil fängt an, an den Fingern abzuzählen: »Du bist echt klug, du kannst gut zuhören, du bist witzig, und gerade weil du manchmal eher still bist – ich weiß, wie schwer es ist, sich in meiner Familie Gehör zu verschaffen –, sind deine Scherze besonders lustig. Äh«, er zeigt auf das Haus, »du tust ganz schön viel für andere …«

»Dafür werde ich bezahlt«, erinnere ich ihn.

»Ja, aber du machst mehr als das, zum Beispiel die Küche aufräumen. Nina erzählt meiner Mom ständig, wie unangenehm ihr das ist, das Haus sauberer vorzufinden, als sie es verlassen hat. Also kannst du noch hinzufügen, dass du richtig was wegarbeiten kannst. Hilft das schon mal? Ich kann nämlich weitermachen.«

Ich spüre, wie ich rot werde. Obwohl es süß von Neil ist, mich so zu loben, ist es mir irgendwie peinlich. Aber ich hatte ihn ja darum gebeten. Und ich mag es, wenn er so über mich spricht.

»Das ist total nett von dir, dass du das sagst.«

»Na ja, es entspricht der Wahrheit.« Er schaut mich erwartungsvoll an.

Ich senke meinen Blick. »Richtig, ich, äh …« Ich verstumme und versuche, mich wieder aufs Thema zu konzentrieren. »Ich weiß einfach nicht, was die von mir hören wollen. Die meisten Bewerber für dieses Stipendium sind echt klug. Das allein macht mich also nicht besonders.« Vor lauter Anspannung verkrampfen sich meine Schultern. Ich atme tief durch, schließe die Augen und versuche, mir einzureden, dass alles gut wird und schon klappen wird. Aber was, wenn nicht?

»Alles in Ordnung?«, fragt Neil.

»Klar.« Ich möchte das Thema wechseln und nicht weiter über Stipendien oder Aufsätze nachdenken.

Es gibt da eine Sache, die mir seit dem Mittagessen im Kopf herumgeistert. Okay, seien wir ehrlich, es hat mich den ganzen Nachmittag beschäftigt. Und, na ja, jetzt habe ich ihn ja direkt vor mir, warum also nicht den Versuch wagen?

»Weißt du, wer noch ziemlich klug ist?« Ich wackele mit den Augenbrauen. »Dana.«

Neil lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. »Ja, stimmt.«

»Und was läuft da zwischen euch beiden?« Ich lege meine Zeigefingerspitzen aneinander und tue so, als würden sie sich küssen.

Neil wirft mir einen Blick zu, der klarmacht, dass er meine pubertären Albernheiten nicht im Entferntesten lustig findet. »Nichts. Wir sind bloß befreundet.«

»Da habe ich aber was anderes gehört«, necke ich ihn. Obwohl ich natürlich auf gar keinen Fall will, dass etwas anderes zwischen ihnen ist.

»Ich hab dir doch gesagt, dass da nichts ist.« Neil presst seine Lippen zusammen.

»Entschuldige«, antworte ich. Ich kann es nicht ertragen, ihn so zu sehen. »Siehst du, so lustig bin ich gar nicht.«

Er seufzt. »Schon gut, ich bin bloß … wegen der College-Suche ein bisschen gestresst. Auch wenn ich weder so heiße noch so aussehe«, er zeigt auf seine feuerroten Haare, »bin ich nun mal ein Gleason. Ich möchte auf ein College gehen, an dem ich einfach nur Neil van Horne bin und nicht Kyles kleiner Bruder oder der Sohn der Finanzbehördenleiterin oder der Neffe des Sheriffs. Ein Ort, wo ich ab und zu auch mal Mist bauen darf. Ständig wird uns gesagt, dass wir aus unseren Fehlern lernen sollen, aber als Gleason darf man keine Fehler machen. Und wenn es doch passiert, ist das Stadtgespräch.«

Mein erster Gedanke ist natürlich sofort, was für ein geniales Aufsatzthema das wäre.

Obwohl ich dazu nicht viel schreiben könnte, denn ich kann ja unmöglich wissen, wie es sich anfühlt, unter so einem Druck zu stehen. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, ein Gleason zu sein. Ich hab immer nur die Sonnenseite gesehen: der Rückhalt in der Großfamilie, rauschende Partys und riesige Familientreffen an Thanksgiving und Weihnachten.

Ganz naiv bin ich nicht – mir ist klar, dass sie alle aufpassen müssen, damit nicht über sie gelästert wird. In sozialen Netzwerken treten die Cousins und Cousinen alle unter falschem Namen auf, damit sie Fotos posten können, ohne im Ort neugierige Blicke auf sich zu ziehen. Anfangs fand ich das super aufregend: Auch ich legte mir einen Decknamen zu. Nicht nur zum Schutz meiner Gleason-Freunde, sondern auch, um mir Dad vom Hals zu halten. Ständig belehrte er mich, wie vorsichtig man sein muss, wenn man persönliche Dinge im Netz postet. Er liebt es geradezu, über Privatsphäre, Typen mit falschen Identitäten und Internetbetrug zu predigen, ganz besonders, wenn so ein Fall in einer der True-Crime-Serien vorkommt, die wir gerne gucken.

Für mich ist das alles ein Spiel. Ich bin »Erin Rodgers« (weil ich Green-Bay-Packers-Fan und ein Nerd bin). Wie sehr Neil und seine Cousins und Cousinen aufpassen müssen, darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht.

Neil fährt fort: »Aber dann stelle ich mir vor, wie es ist, allein zu sein, keine Familie um einen herum, auf die man sich verlassen kann. Und ich frag mich, ob ich das hinbekomme. Vielleicht kann ich gar nicht auf eigenen Beinen stehen.«

»Versteh ich gut. Bei mir und Dad seh ich das genauso«, gebe ich zu. Wie soll ich ohne meinen Dad auskommen? Wie wird er ohne mich klarkommen? Ich lege meine Hand auf Neils Rücken. Ich spüre, wie sich seine Schultern anspannen, also ziehe ich sie wieder weg. Ich denke an das, was Dad immer sagt, wenn ich aus Angst vor der Zukunft in Panik gerate. »Das alles gehört mit zum Erwachsenwerden.«

»Erwachsenwerden ist scheiße.«

»Aber echt.«

Wir lachen beide. Früher dachte ich, die Zwölfte wäre entspannt. In den vergangenen drei Jahren ging es nur um gute Noten und genügend Extrakurse und Sozialstunden für meine College-Bewerbungen. Aber meine größten Sorgen konnte ich die ganze Zeit nicht abstreifen: Woher soll eine Siebzehnjährige wissen, womit sie den Rest ihres Lebens verbringen will? Oh, und dann natürlich die Frage, an welches College ich gehen soll. Vom College meiner Wahl hängt ab, wer meine zukünftigen Freunde sein werden. Wenn ich daran denke, wie sehr sich mein Leben in neun Monaten verändern wird, läuft es mir kalt über den Rücken.

Im Moment plane ich, Grundschullehrerin zu werden und mich dann an einer Schule hier in der Nähe zu bewerben. Für einige mag das nicht der große Traum sein, aber mir gefällt das Leben in einem kleinen Ort. Ich gehe gern zur Schule. (Wie gesagt: Nerd.)

Das also ist mein Plan. Für jetzt.

Letztes Jahr wollte ich Tierärztin zu werden. Und klar kann das College mich verändern und ich entscheide mich dann noch um. Anders als die allseits beliebte Bewerbungsaufsatzfrage andeuten mag, habe ich also keine Ahnung, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Eigentlich sollte ich mich über all die Möglichkeiten freuen, die mir offenstehen, aber manchmal wächst mir das alles über den Kopf.

»Tut mir leid«, sagt Neil und blickt auf seine Hände. »Ich bin hergekommen, um dir Kuchen vorbeizubringen, und nicht, um rumzujammern.«

»Schon okay. Mich stresst das alles auch«, gestehe ich. Obwohl, ich glaub nicht, dass ich es so gut verbergen kann wie Neil. Er wirkt immer so sicher und zuverlässig, so was wie das stille Auge im Gleason-Sturm. So was wie sage ich nur, weil selbst der stillste Gleason höllisch laut ist.

Ein unbehagliches Schweigen entsteht. Ich bin mir nicht sicher, was es sonst noch zu sagen gibt. Draußen auf der Straße hupt ein Auto. Ich werfe einen Blick auf die Mikrowellenuhr. Die Dorns können jeden Moment nach Hause kommen.

»Soll ich gehen?«, fragt Neil. Er hat meinen Blick auf die Uhr gesehen und steht zögernd auf.

»Ja, vielleicht. Ich glaub zwar nicht, dass die Dorns etwas dagegen haben, dass du hier bist und mir Brownies gebracht hast, aber wer weiß, was in der Stadt geredet wird.«

Im Sommer hatte sich mein Dad beim Einkaufen im Lebensmittelgeschäft der Gleasons mit einer Frau darüber unterhalten, wie lange er noch für die Hausrenovierung brauchte, an der er gerade arbeitete. Prompt sorgte dieses fünfzehnminütige Gespräch dafür, dass alle dachten, die beiden hätten eine Affäre.

Man kann nie vorsichtig genug sein. Und sosehr Dad und ich auch dazugehören – wir sind nicht hier geboren und werden daher immer Außenseiter bleiben.

»Wäre das denn so schlimm?«, fragt Neil so leise, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich mich verhört habe. Meint er das Gerücht, dass ich mit einem Jungen zusammen bin? Oder dass ich mit ihm zusammen bin?

Oh mein Gott. Bin ich etwa Miss Ahnungslos?

Die Tatsache, dass ich mir diese Frage überhaupt stelle, bestätigt, dass ich – in der Tat – ahnungslos bin.

Es ist so: Ich mag Neil. Sehr sogar. Er ist einer meiner besten Freunde. Vor ein paar Wochen habe ich sogar gedacht, dass sich zwischen uns etwas anbahnen würde. Wir haben praktisch den ganzen Homecoming-Ball zusammen auf der Tanzfläche verbracht. Wir sehen immer zu, dass wir nebeneinandersitzen. Jedes Mal, wenn wir zusammen sind, spüre ich, wie es zwischen uns knistert. Aber Marian kann ich nicht fragen. Neil ist schließlich ihr Cousin und ich will nicht, dass das irgendetwas zwischen uns verkompliziert. Und während ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er den ersten Schritt machte, passierte … nichts. Vielleicht hab ich mir das Ganze nur eingebildet, aber ich hätte schwören können, er hätte die Funken auch gespürt.

Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich täusche.

Neil tritt einen Schritt auf mich zu und ich halte automatisch die Luft an. So wie mein Herz rast, bestehen keine Zweifel, wie sehr ich mir wünschte, dass es endlich passiert.

Wir sind nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Ich kann nicht atmen.

Und dann klingelt mein idiotisches Handy.

Neil tritt einen Schritt zurück und ich verfluche die Technik, die einen Moment im echten Leben ruiniert. (Oh Gott, das ist so ein typischer Dad-Gedanke.)