Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

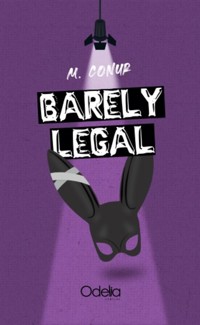

- Herausgeber: Odelia editora

- Kategorie: Krimi

- Serie: Avalancha

- Sprache: Spanisch

"Una narradora que no habla de más y tiene conciencia de que el modo de decir importa, que sabe perfectamente cuándo pasar de un tema al otro y logra así ir construyendo la intriga y una narración atrapante, que nunca clausura los sentidos; una narradora cuya voz remite a algunas novelas de formación como El guardián entre el centeno, Demian o La campana de cristal" (Lara Segade).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

M. Conur

COLECCIÓN

Conur, M.

Patadas en la boca / M. Conur. - 1a ed adaptada. - La Plata: Odelia, 2022.

Libro digital, EPUB - (Avalancha)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-48635-1-5

1. Narrativa Argentina. I. Título.

CDD A863

Fecha de catalogación:23/05/2022.

ODELIA EDITORA

facebook.com/odeliaeditora

www.odeliaeditora.com

Copyright © 2022 Odelia editora

© 2022, M. Conur

Primera edición en formato digital: octubre de 2022

Corrección: María Eugenia Krauss

Diseño de tapa e interiores: @che.ca.dg

Fotografía de solapa: Ph Jazmín Teijeiro.

Tipografías: ©Heaters ©Heading Now Trial ©DK Midnight Chalker

No se permite la reproducción parcial o total de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor.

Su infracción está penada por la Ley 11.723 y 25.446.

Patadas en la boca recibió el Premio Novela Bienal Arte Joven Buenos Aires 2021-2022, otorgado por un jurado compuesto por las editoriales Marciana, Odelia y Conejos.

“Yo estuve más allá de cuestionar la autoridad.

Sentí que la autoridad ni me miraba”.

Lorrie Moore, ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?

“—¿Siempre igual, Axel?

—No, cada vez peor”.

José Sbarra, Plástico cruel.

“Aunque mi cabeza tenga que pagar el precio

Los secretos y las joyas me los llevo al cementerio”.

Dillom, La primera.

1

Era la primera semana de abril y todavía no teníamos buzos de egresados. Desde donde estábamos se escuchaban los gritos de nuestros padres en reunión, adentro de un aula, hablando del tema. Nosotros, quinto año entero, mirábamos el cielo desparramados sobre las baldosas del patio, bajo los últimos rayos de sol de la tarde. Los que habían fumado porro encontraban formas de animales en las nubes. Un gato, un camión, un elefante con sombrero. Yo solo veía manchas grises, la tormenta que venía.

Sabíamos que la reunión no era por la ropa. Debatían si Edilio, después de haber estado un año en un instituto de menores, podía o no volver al colegio. Los directivos estaban de acuerdo pero la decisión final era de los padres. Como nenes que imitaban a los adultos, discutimos lo mismo entre compañeros. Algunos estaban indignados. Lo criticaban como si ellos fueran perfectos. Nadie, excepto yo, quería que volviera.

—Si vuelve, decimos que nos cambiamos todos de colegio.

—¡Qué pesados! —me quejé—. No sean así. ¿Qué les molesta que esté en nuestro año? No les hizo nada.

—Está loco y es peligroso, por algo lo encerraron.

—De mí se podría decir lo mismo. ¿Yo tampoco debería venir al colegio entonces?

—No es lo mismo, boluda —me gritó Mora, mi mejor amiga—. A vos te internaron por no comer, él dejó a un pibe en silla de ruedas. ¿Además que te importa? ¿Qué lo defendés? Si no es tu amigo…

Me quedé callada. Nuestra amistad, ya frágil, no iba a soportar otra pelea. No sé si Mora sabía que cuando éramos chicos, Edilio y yo vivíamos en el mismo edificio y nuestras madres se turnaban para irnos a buscar al jardín y cuidarnos a la tarde. Él nunca había sido mi amigo, pero compartíamos un puñado de recuerdos intensos. En su casa, a los cinco años, conocí la muerte. Su hermanita se había sumido en un sueño profundo con la boca entreabierta mientras jugábamos con ella sin sacarla de la cuna y no se despertó más. Igualmente no era eso lo que me hacía defenderlo, sino un evento mucho más cercano. En el peor día de mi vida, el año anterior, solo él me había acompañado.

Para mis compañeros ese día de cuarto año había sido uno más, para mí fue la primera vez que pensaba, con un poco de seriedad, en tomarme un puñado de pastillas y hundirme en una bañadera llena de agua. Esa mañana no presté atención a ninguna materia. Me estallaba la cabeza por haber pasado la noche anterior sin dormir, alternando entre el llanto y la ira. Mi mamá me había mandado al colegio por miedo a dejarme sola en casa. Las dos sabíamos que al día siguiente me iban a internar.

No estaba tan flaca, ni tan enferma. No era anoréxica. Solo estaba haciendo una huelga de hambre para que mi papá se fuera de casa. Si había llegado a la internación era por culpa de las dos personas que hasta ese momento más quería: mi novio y mi mejor amiga. Ellos habían contado mis secretos con la excusa de ayudarme. Primero a la psicóloga del colegio, después a mi mamá, a quien presionaron para que hiciera algo. Cuando lo supe los insulté, les deseé la muerte. No me animé a pegarles pero mi venganza fue instantánea. Difundí fotos privadas de ambos desnudos, humillados.

Ese día, el peor, me senté con Edilio porque no quería sentarme con Mora y no había otro lugar libre. Él intentó hablarme, pedirme la tarea. No le presté atención. Escuché muda, como una estatua temblorosa, una clase tras otra y los susurros de mis compañeros hablando de mí a mis espaldas. Sudaba frío, llena de bronca y dolor por la traición. En el recreo apoyé la frente sobre el banco, cerré los ojos deseando que se me parara el corazón, una muerte súbita. Edilio me ofreció un Cepita de manzana.

—Eso no es jugo —me quejé—. Es puro químico.

Me miró sorprendido. Él no era amigo de nadie en clase y seguramente no sabía lo que me pasaba. Me arrepentí de mi actitud y le agradecí. Perforé el cartón con la pajita y di un sorbo. El néctar, dulce como caramelo, me hizo sonreír. De tanto edulcorante me había olvidado del gusto del azúcar.

Saliendo del colegio, al pasar por la oficina de la directora, vi que mi mamá estaba hablando con ella, dando explicaciones sobre mi estado de salud o mi futura ausencia. La esperé sentada en la puerta para volver a casa en auto con ella. Edilio, que salía último, miró por la ventana de dirección y, como conocía a mi mamá, me preguntó qué pasaba.

—Me voy del colegio. Hoy fue mi último día.

—¿Por qué?

Levanté los hombros y los dejé caer, sin ganas de contarle toda la historia.

—Porque mi mamá quiere.

—Y bueno, escapate antes de que salga. Andate a vivir a lo de una amiga y seguí viniendo a clases.

—No voy a hacer eso.

—Vamos a dar una vuelta al menos. Que tu mamá sufra un poco cuando llegue a tu casa y no te encuentre.

Sonreí. Le extendí el brazo con la mano abierta para que me ayudara a levantarme. De un tirón me despegó del suelo. La vista se me empañó, vi puntitos negros; me pasaba cada vez que me paraba rápido.

Lo seguí sin saber a dónde íbamos. Le pregunté cómo estaba su familia, solo para no caminar en silencio. Ellos se habían ido de mi edificio cuando estábamos en primaria y dejé de verlos. Edilio me contó sobre el trabajo de su papá en la fábrica. Arreglaba máquinas encargadas de fabricar otras máquinas. Lo mandaban siempre a hacer cursos sobre nuevas tecnologías y llegaba muy tarde a su casa, a veces después de la cena. Intentaba prestarle atención, pero mi reflejo en las ventanas de los autos o las vidrieras me distraía. Me miraba las piernas preguntándome cómo se verían cuando saliera de la clínica.

Llegamos al andén en dirección a zona norte y subimos al tren. Me senté en el único asiento libre. Edilio se paró enfrente de mí y se agarró del pasamanos colgante. Noté su cintura, tan estrecha como la mía, bajo la camisa estirada. Pensé que era una lástima que no fuera más grandote, con los ojos verdes que tenía y esos rasgos podría haber sido modelo de perfumes. Le pregunté por su mamá. Me dijo que seguía igual que siempre, tranquila, en su casa.

Bajamos en La Lucila y caminamos por el lado contrario al río. Los negocios cercanos a la estación dieron paso a viviendas ochentosas con flores al frente y ventanas enrejadas. Doblamos un par de veces, caminamos por una calle de adoquines. Llegamos a una zona de casas más grandes, solo cuatro o cinco por cuadra. Paredones altos, techos de teja azul. Nos detuvimos en frente de una casona rectangular de una sola planta.

—¿Vivís acá? —le pregunté.

—No. Pero a veces vengo.

Me explicó que vivía cerca y que cuando estaba aburrido subía a las terrazas de las casas. Por lo general tenían reposeras o sillones, perfectos para sentarse a descansar un rato. A veces encontraba pelotas, revistas o libros olvidados. Dijo que esa casa, frente a la que nos encontrábamos, era una de sus favoritas. Enseguida se dio vuelta y trepó por la pared. Dudé si seguirlo. Miré a la esquina, la garita de seguridad parecía vacía y me decidí a subir. Al día siguiente me iban a internar. Ya no importaba nada.

Subió tan rápido que no pude ver cómo lo hizo. Tardó un instante en mirarme desde arriba, con los rulos tapándole la cara. Me trepé primero a un cantero alto, después usé los ladrillos salidos como escalera, arañando la pared con mis uñas cortas. Llegué a la mitad y extendí el brazo. Edilio me agarró con ambas manos y me subió de un tirón.

Aterricé en la terraza, casi sin aire, con el corazón acelerado, un poco por el esfuerzo pero más por el miedo a que nos descubrieran. Con un dedo entre los labios Edilio me indicó que hiciera silencio; con la palma abierta, que nos agacháramos. Apoyando las rodillas sobre el suelo tibio miré alrededor. No había nada más que polvo y un par de macetas vacías. Era una terraza abandonada, sin puertas ni muebles, solo tenía unas pirámides de vidrio en el centro.

Caminamos en cuatro patas como tantas veces habíamos hecho en la placita, cuando éramos chicos. Llegamos al borde de las enormes claraboyas triangulares. Uno de los cuatro vidrios estaba roto y se veía perfecto el interior de la casa. Observé con atención, fascinada por la intimidad que se revelaba. Había una mujer apretando con fuerza el teclado de una computadora. Escuché el eco de sus uñas contra las letras. Llenaba de caracteres una página de Word.

—Se pasa todo el día en la compu —me susurró Edilio al oído—. En un rato llega el marido y ahí empieza lo divertido. El tipo no sabe qué hacer para llamarle la atención. Le trae comida, flores. Una vez apareció desnudo, con el cuerpo aceitado. Siempre terminan peleando.

Nos acostamos panza abajo para mirar más cómodos. Me saqué el sweater del colegio y me lo puse abajo de las caderas para que no se me clavaran contra el piso. El cuerpo de Edilio quedó pegado al mío. Lo miré de reojo. Tenía la misma nariz recta y perfecta de los cinco años; los labios ligeramente contraídos como buscando rozar el cristal. No me miró. Siguió absorto en la escena del comedor. Lo imité y volví a mirar adentro. La decoración era de revista, nada estaba fuera de lugar.

Todo pasó como él había dicho. Un auto estacionó en la vereda, la puerta se abrió y un minuto después el dueño de la casa estaba saludando a la mujer con un beso en el cachete. Su cabeza canosa se paseó por todo el comedor, contando su día en la oficina. Ella no despegaba los ojos de la pantalla ni respondía. Sentí pena por ese hombre de traje tan fino y mocasines lustrados, chocando una y otra vez contra la misma pared. No tardaron en empezar los gritos, los reproches.

Apoyamos la oreja sobre el vidrio para escuchar mejor lo que decían. Su nariz y la mía quedaron muy cerca y pensé que si quería besarme ese era el momento. Abajo la pelea seguía. La mujer gritó que le cortaba la inspiración y mandó al tipo a esperarla en el cuarto. Él le dijo que no era un niño para que lo manden a su pieza, pero desapareció zapateando y refunfuñando, como si lo fuera. Contuvimos la risa. Antes de irnos escupimos un par de veces por la parte sin vidrio de la claraboya. Nuestra saliva burbujeante y entrelazada aterrizó sobre una mesita ratona de mármol y se deslizó hasta la alfombra.

Nos fijamos que no hubiera nadie caminando por la calle y bajamos. Miré mi celular buscando la hora pero estaba apagado, sin batería. Sonreí imaginando qué tan preocupada estaría mi mamá. Empezaba a oscurecer.

—Si querés te acompaño al tren, pero antes hagamos una última parada —me dijo Edilio.

Caminamos varias cuadras hasta otra casa de un solo piso. Era mucho más elegante que la anterior. Las ventanas tenían cortinas de terciopelo y la puerta un llamador dorado con forma de mano.

—Acá vive un amigo mío. Voy a dejarle una sorpresa en su cama, para hacerle una broma. Si viene alguien y quiere entrar, tocá el timbre, así lo escucho y salgo rápido.

—¿Qué? ¿Pero qué hago si vienen?

—No sé, inventá algo. Decí que buscás a un familiar lejano o algo así.

Edilio se perdió en la terraza de esa casa y yo me quedé parada cerca de la puerta, moviendo las piernas por los nervios, rogando que los dueños no llegaran. El chiste que buscaba hacer podía confundirse con otra cosa. Aunque por otro lado, en el peor de los casos, su amigo lo reconocería y no habría problema.

Todo funcionó bien. Edilio volvió antes que los dueños. Me acompañó hasta la estación y esperamos juntos, sentados en un banco del andén, abajo de un farol prendido. Lo miré sin saber qué decir. Habíamos sido compañeros de colegio toda la vida pero era la primera vez que salíamos solos. Escuchamos el traqueteo del tren acercarse. Nos despedimos con un beso frío en el cachete y subí al tren.

—Tomá —me dijo Edilio, asomado a la puerta, poniéndome en la mano un rollito de billetes.

—¿Y esto?

—De la casa de recién, es tu parte.

El tren arrancó antes de que pudiera pedirle explicaciones. Vi a Edilio de espaldas, alejándose de la estación, y mi reflejo en la ventana. Tenía el uniforme lleno de polvo, las rodillas negras de tierra. Cuando conseguí asiento, conté con disimulo los billetes naranjas. Nunca había tenido tanta plata junta. En casa le entregué el fajito a mi papá con una sonrisa triunfal.

—Para que le des de comer a mis hermanos ilegítimos, vago de mierda —le grité y me fui a mi cuarto, a preparar el bolso para la internación.

2

Hubiera preferido bailar en la última fila, al fondo del escenario, pero como desde que había salido de la internación me prohibían hacer actividad física fui la presentadora. El colegio cumplía veinte años y el regalo para el fundador era un acto con veinte coreografías hechas por alumnos, desde salita de dos a quinto de secundaria. Mi tarea era leer el nombre de la canción y el grupo que bailaba, algo en teoría sencillo pero que me aterraba porque implicaba hablar en público.

Ese día, antes de salir de casa, me tomé medio rivo. Lo bajé con un vaso de ron con coca light. El gusto del alcohol se mezcló en mi boca con la menta de la pasta de dientes. Lo tomé rápido, me dio arcadas. Hice buches con enjuague bucal y caminé al colegio con el estómago revuelto.

Crucé el salón de actos, lleno de sillas de plástico vacías. Sentí escalofríos al imaginarme ese lugar con gente y me metí la otra mitad de la pastilla en la boca. Fui hasta el escenario, donde una profesora me indicó que las mujeres iban a la derecha. Tras las bambalinas, mis compañeras ayudaban a vestirse a las más chiquitas y les arreglaban el pelo. Los varones estaban del otro lado del escenario, fuera de nuestra vista.

A medida que llegaban más nenas, el lugar se volvió un caos. Algunas chicas bailaban y cantaban, ensayando por última vez, chocando con el resto. Las nenitas de jardín lloraban o intentaban arrancarse los disfraces. Una profesora me ordenó que le arreglara el rodete a una chiquita rubia. Me acerqué a ella por la espalda. La nena apoyó su cabeza en mi estómago. Observé su peinado desarmado, en la gomita de pelo tenía agarrado con clips un aro de pelo falso. Sumergí los dedos en la suavidad de su pelo. Ni un nudo, era como tocar seda. Moví las manos un poco porque me agradaba la sensación al tacto. Ahí me di cuenta de que no tenía idea de cómo peinarla.

Le saqué las horquillas y tiré el postizo al suelo. Intenté hacerle el rodete a la manera tradicional, girando el pelo alrededor de la colita, pero mis manos no respondían bien. No salía. Solté una carcajada. Algo estaba haciendo mal pero no me daba cuenta qué.

Exhalé para concentrarme. Le dividí el pelo en tres partes para hacerle una trenza, pensando en anudarla de alguna manera para imitar un rodete.

—¿Qué hacés? —me gritó Mora—. Tienen que ir todas iguales. Dejá de boludear.

—No sé…

— Dejame a mí.

Escuché el murmullo del público afuera. No quedaba ni un asiento vacío. Sonaron las notas de un piano y las bailarinas de la primera coreografía se acercaron a la escalera. Una profesora me hizo una seña para que saliera. Subí al escenario y el telón se abrió. Sonreí, mostrando todo los dientes a los cientos de ojos que me miraban. Dije mis líneas. Ahoraaa prreesssentamos a... Hablaba pausado, arrastrando las a y las s. El Rivotril me hacía sonar extraña.

Tenía que entrar y salir veinte veces a escena, una por cada canción. En el tercer baile pisé mal y me caí de la escalera al costado del escenario, por suerte fuera de la vista del público. Un hilo de sangre se dibujó en mi rodilla. El golpe me hizo cosquillas y estallé en carcajadas maníacas. Una profesora me miró con desaprobación. Leí lo que me correspondía conteniendo la risa. En el quinto acto confundí el nombre de la canción, pero me corregí en el momento.

—Perdón, todas las canciones son medio parecidas —me excusé en el micrófono. Los padres en la audiencia forzaron una sonrisa.

Después de anunciar la décima canción bajé del escenario. Tras bambalinas había más revuelo que antes. Mil voces agudas como uñas sobre un pizarrón le gritaban a alguien, echándolo.

—¡No podes estar acá!¡Salí!

Me costó reconocer al intruso. Edilio se camuflaba perfectamente entre las chicas por su cuerpo delgado y sus rasgos finos, además no era muy alto. No resaltaba. Nuestras miradas se cruzaron entre el amontonamiento de nenas intentando cambiarse.

—Escuché que fuiste la única que quería que me dejaran volver —me dijo—. Gracias.

Mi cerebro adormecido no supo dar una respuesta. Lo miré sonriendo. Intentando abrir del todo los ojos, peleando contra mis párpados pesados. No entendía si lo habían dejado reincorporarse al colegio o no.

—Qué cambiada que estás —me dijo—. Parecés otra.

—Sí, más gorda —respondí.

—No, gorda no. Ahora tenés buen cuerpo. Hasta tenés tetas.

Sonreí ante su comentario, que normalmente me hubiera parecido un insulto. Él también estaba distinto. Había cambiado la raya al medio por el pelo tirado para atrás. Además algo en su cara no encajaba del todo con mi recuerdo, no podía distinguir qué. Me reí de nuevo, para disimular que no sabía cómo seguir la conversación. Después de un segundo de silencio incómodo me levanté la chomba del colegio. Con la misma mano me agarré también el corpiño. Levanté todo junto, mostrándole las tetas. Edilio sonrió sorprendido. Siguiendo la broma se agachó y amagó morderme. Sus dientes blancos me rozaron el pezón. Algunas nenas empezaron a chillar. Llamaban a la profesora a los gritos, al borde del llanto.

—¡Seño!¡Seño!¡Hay un varón!¡La quiso morder!

Otras nenas nos observaban calladas, con una sonrisa tímida, fascinadas. Noté que Mora nos miraba mal y me acomodé rápido la ropa.

—¿Ustedes son idiotas? ¡Hagan eso en otro lado, infelices! —nos gritaron nuestras compañeras.

—¡Vayan abajo del escenario para eso, como hace todo el mundo!

Subí a presentar la próxima coreografía. Cuando volví a bajar, Edilio ya no estaba. Seguí actuando mi papel de presentadora hasta la última canción. Al final subieron todos juntos a saludar, yo aproveché y me metí abajo del escenario. Caminé agachada por el pasadizo que conectaba el lugar donde se cambiaban las mujeres con el de los hombres. Me senté en el suelo, a mitad de camino, esperando que, por casualidad, Edilio apareciera.

El techo, que era el piso del escenario, vibraba por los saltos de la multitud sobre las tablas de madera, parecía que todo iba a colapsar en cualquier momento. Me recosté contra la pared y cerré los ojos. El sueño se fue mezclando con mis recuerdos. Siempre tenía pesadillas con lo mismo. Habían pasado muchos años pero igual me acordaba perfecto de ese día en el que conocí la muerte. Tenía grabado cómo le habíamos pellizcado los brazos y los cachetes a la hermanita de Edilio para que se despertara; cuando no reaccionó le levantamos los párpados a la fuerza. Las cuencas blancas de sus ojos flotaban sin rumbo. No entendíamos lo que pasaba y como nos aburrimos de su falta de respuesta fuimos a ver tele al comedor, hasta que los gritos desesperados de la madre de Edilio taparon las voces de los dibujitos. Con la cara roja, desfigurada, nos preguntó qué había pasado, qué le habíamos hecho a la nena. Me quedé muda por un rato, muerta de miedo. Era la primera vez que veía a una persona grande llorar y eso me asustó. Le pedí irme a mi casa varias veces pero la mujer se había encerrado en el baño a seguir gritando, supongo que hablaba con la ambulancia. Edilio, que se reía sin despegar los ojos de la pantalla, nos pidió a su mamá y a mí que hiciéramos silencio, con tanto ruido no podía escuchar bien la tele.

3

El lunes siguiente al cumpleaños del colegio, Edilio volvió a clases. No hubo palabras de bienvenida ni explicaciones por parte de ninguna profesora. Entró al aula con su uniforme impecable y se acomodó en el tercer banco, como si nunca se hubiera ido.

Yo, sentada en primera fila para que Mora pudiera ver bien el pizarrón, me di vuelta y lo saludé moviendo los dedos. Noté enseguida lo que no podía distinguir en el salón de actos. Edilio tenía un pequeño sobrehueso en la nariz. Le habían roto el tabique en el instituto de menores. También algo en su carácter, en su manera de moverse, había cambiado. Parecía más relajado, menos tímido que antes.

En el recreo varios chicos lo rodearon y fingiendo simpatía empezaron a preguntarle sobre su experiencia en el encierro. ¿Había chicas? ¿Qué comían? ¿Les pegaban? ¿Los otros chicos cómo eran? ¿Normales o todos villeros? Edilio respondía tranquilo. Evocaba sus recuerdos de los últimos nueve meses sin emoción alguna.

—No es un lugar tan picante —dijo—. Es como una escuela donde te quedás a dormir, y a la tarde hay talleres de carpintería y mecánica. Aprendí cosas interesantes como a usar una sierra, una amoladora, un soplete.

Después del colegio mis compañeros se juntaron en la esquina, cerca del quiosco, como todos los días. Hablaban, fumaban y hacían planes por unos diez o quince minutos antes de irse. Me paré, entre el grupo, a conversar con mis amigas, contándoles sobre mi cita de esa tarde.

No lo tuve que esperar ni cinco minutos. Chris apareció puntual. Me miró desde la vereda de enfrente y, mostrándome su sonrisa de dientes blancos, me hizo un gesto para que cruzara la calle. Me saludó con un beso en el cachete a pesar de que era la cuarta vez que nos veíamos. Agarró mi mochila y se la puso al hombro.

Su verdadero nombre era Christobell, pero no le gustaba que lo llamaran así. Había nacido y crecido en Ghana. Vivía en Argentina gracias a una beca por jugar al handbol. Tenía solo dos años más que yo, pero no se parecía en nada a los chicos que conocía, era serio, respetuoso. Nunca hablaba fuerte ni decía malas palabras.

Fuimos a una heladería. Él se pidió un cuarto, yo un palito de agua. Hablamos de lo que habíamos hecho en la semana hasta que nos acercamos lo suficiente para que nuestras lenguas congeladas se tocaran. Nos besamos un rato largo bajo la mirada atenta del heladero. Mi paleta se derritió, empapándome la mano. Le mordí los labios gruesos y le sonreí. Un rato después estábamos en su casa, un departamentito que compartía con un amigo, en el segundo piso de una residencia de estudiantes. Su piel, negra como el chocolate amargo, entraba y salía de mi boca en un frenesí imparable.