Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

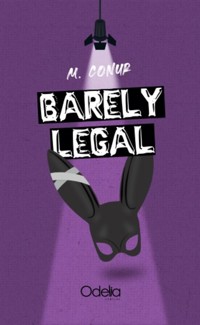

- Herausgeber: Odelia editora

- Kategorie: Erotik

- Serie: Avalancha

- Sprache: Spanisch

Una adolescente de diecisiete años viaja a Estados Unidos con su mamá creyendo que pasarán dos semanas de vacaciones. Al llegar, la madre le confiesa que van a quedarse a vivir ahí. Así la protagonista termina en un pequeño pueblo de Kentucky, y Jeremías, su medio hermano discapacitado, en Argentina, al cuidado de su padre. Jeremías tiene Piel de mariposa, una enfermedad extremadamente dolorosa, que lo hace estar lleno de heridas y en silla de ruedas. Para volver a Argentina la protagonista empieza a dedicarse al trabajo sexual virtual con Jacob, un chico del mismo pueblo. Ellos hacen shows virtuales, en vivo, a cambio de propinas, y también fotos y videos a pedido en una escalada de violencia y autodestrucción donde subyace la pregunta ¿qué estamos dispuestos a hacer por dinero? "La violencia, los cuerpos y la exploración de los bordes, en todas sus dimensiones, se combinan para enhebrar la trama y determinar un mundo. M. Conur es una narradora notable que, con sabiduría, maneja el suspenso, la tensión y mantiene atrapado al lector en un entramado que siempre está a punto de revelarse pero logra darle una vuelta de tuerca a las acciones de manera sorprendente" (Hernán Ronsino).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Página de legales

M. Conur

Barely legal / M. Conur. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Odelia, 2024.

Libro digital, EPUB - (Avalancha)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-631-90637-0-7

1. Trabajo Sexual. 2. Discapacidad. 3. Abuso de Menores. I. Título.

CDD A863

Fecha de catalogación: 07/08/2024

ODELIA EDITORA

facebook.com/odeliaeditora

www.odeliaeditora.com

Copyright © 2024 Odelia editora

© 2024, M. Conur

Dirección editorial: Yanina Giglio y Jazmín Teijeiro.

Diseño de tapa e interiores: @che.ca.dg

Fotografía de solapa: Ph Jazmín Teijeiro.

Primera edición en formato digital

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto451

No se permite la reproducción parcial o total de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor.

Su infracción está penada por la Ley 11.723 y 25.446.

Índice de contenido

Portada

Legales

Portadilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Agradecimientos

Puntos de referencia

Portada

Portadilla

Tabla de contenidos

Comienzo de lectura

Agradecimientos

“¿Quién puede saber qué hace una mujer con su cuerpo, haga lo que haga una mujer con su cuerpo?”

Juan Martini, Colonia.

“Ya sea en un pedestal o de rodillas, todo es una fantasía masculina: que sos lo suficientemente fuerte para soportar lo que te hacen, o demasiado débil para hacer algo al respecto. Incluso fingir que no satisfacés las fantasías masculinas es una fantasía masculina.”

Margaret Atwood, La novia ladrona.

“¿Llegará algún día donde todo eso me parezca normal? Ese día estaré perdido.

Perdido y salvado a la vez.”

Sergi Puertas, Subnormal.

1

Mucha ropa, nos escribe alguien en el chat. Jacob, sentado al lado mío me mira arqueando las cejas. Él ya está en calzoncillos, me hablan a mí. Doy un trago largo a la mezcla de vino con Sprite que tengo en el vaso y me saco la remera. Lo que estamos haciendo me parece un poco raro pero al menos me veo linda en la pantalla. Sigo el juego. Acerco las tetas a la cámara de la computadora. Las aprieto una contra la otra, para que se me marque bien el escote. Enseguida suena el ruido metálico de las monedas cayendo, igual al de las maquinitas de los casinos cuando uno gana algo. Nos están dando una propina.

Dinero de verdad, según Jacob.

El título de nuestra transmisión en la página de camaritas es Boy and girl, barely legal, o sea: apenas legal. Se supone que tenemos dieciocho años, las transmisiones de menores están prohibidas. A mí me faltan unos meses para cumplirlos. Jacob no parece ni de quince pero me dijo que tiene diecisiete. Igual frente a la cámara sabe lo que hace. Le habla a los espectadores en un inglés pausado, casi neutro. Les pregunta qué quieren ver, y cuánto están dispuestos a pagar. También cobra por responder las preguntas que escriben en el chat.

¿Sos bisexual?

¿Ella es tu novia?

¿Alguna vez hicieron una orgía?

Les responde que esa información tiene precio. Su acento me encanta. Es la única persona en este pueblito yankee de mierda que cuando habla no parece que cacarea.

Miro el reloj de Mickey, colgado en la pared. La mano derecha del ratón marca la hora, la cola los minutos. Son las tres de la mañana. Tomo el vino rápido. Estoy inquieta, hace más de una hora que espero que Jacob me dé un beso. No entiendo por qué no me mira las tetas, ni apoya su mano en mi pierna, si estamos uno al lado del otro. Su piel pálida brilla por el reflejo del monitor. Solo le presta atención a la pantalla.

Alguien paga para ver de qué color tiene los ojos.

—Depende el día son verdes o celestes —dice y se acerca a la cámara.

Lo agarro de la cara para mirarlo de cerca. Para mí son azul opaco pero en contraste con sus pestañas claritas parecen grises. Le digo que me gustan sus ojos y me acerco más. Sonreímos. Avanzo el milímetro que nos separa y nos besamos así, sentados. La boca de Jacob tiene gusto a chicle de menta, él no tomó alcohol. Le paso los brazos por detrás de la cabeza, pegando mis tetas a su pecho. De fondo se escucha el ruido de las monedas, parece que al público le gusta vernos juntos.

Nos besamos un rato. Es un buen beso pero falta algo, como que me agarre con fuerza de la cintura o del pelo. Me alejo un poco para morderle el cuello y me doy cuenta que mira de reojo al chat. Yo también leo lo que nos escriben. Mi inglés es bueno, entiendo todo lo que nos preguntan, lo que dicen que nos harían, pero se me escapan las abreviaciones y las siglas. La gente del chat no tienen foto, nombre o apellido, usan apodos, algunos con letras al azar o un montón de números, generados por la página. Me cuesta creer que son personas de verdad.

Movemos las sillas a un costado y nos besamos de nuevo, parados. Jacob me aprieta el culo y yo se lo aprieto a él. Estamos muy cerca el uno del otro. Su ombligo, un poco sobresalido, se pierde en el mío, medimos lo mismo. Siento la panza hinchada por lo que tomé, el short me aprieta. Suena el ruido de otra propina y la pregunta por la que pagaron aparece escrita en mayúsculas.

¿Alguna vez tuviste una pija en ese culito hermoso?

Beautiful little ass, leo. La palabra little me desconcierta un poco, no tengo claro si debería ofenderme o no. Los dos respondemos al mismo tiempo. Nuestras palabras se pisan. Digo que no, él dice que tal vez, dependiendo a lo que se refiera por pija. Nos reímos. No sabemos a quién le estaba preguntando. El chat sube rápido. Reconozco un par de veces la palabra virgen y me pregunto quién será la gente que nos mira, qué les gusta tanto de alguien como él: flaquito, de cara redonda y completamente lampiño.

Jacob me vuelve a besar. Sus manos suben por mi espalda, parece una caricia pero es un truco, me desabrocha el corpiño. Llego a agarrarlo con un brazo antes de que se me caiga. Con la otra mano tapo la camarita.

—Ya fue. Sigamos sin público —le digo.

—¿Por qué? Habíamos quedado en hacer esto.

—Pensé que era una excusa para venir a tu casa, no que era en serio.

Jacob apaga la computadora. Nos tapa la oscuridad. El cuarto está tan cerrado que ni siquiera hay sombras. Me siento en su cama, esperando otro beso o el peso de su cuerpo sobre el mío, pero no se me acerca. Prende un velador y la luz vuelve. Yo busco abrocharme el corpiño. Tengo los dedos torpes, no logro hacer coincidir los ganchos. Jacob saca una cajita de metal del cajón de su escritorio, la abre y me ofrece un porro armado. Le digo que sí con la cabeza y lo prende. Da un par de pitadas que llenan de humo el espacio entre los dos. Acerca la silla con rueditas a la cama y me pasa el cigarrillo. Cuando me estiro para agarrarlo veo el moretón que tengo en el brazo, la marca de los dientes de mi hermano.

Fumamos en silencio. Tengo el corpiño todavía desabrochado, siento el impulso de sacármelo del todo, de quedarme en tetas para ver qué hace. Me desespera su quietud. Apunta los ojos al techo, no me mira. Entonces me acuerdo de los ojos de Emir, el amigo de mi hermano, recorriéndome de arriba a abajo cada vez que me veía y de lo incómoda que me hacía sentir. Doy otra pitada, tan profunda que me hace toser. Jacob me ofrece agua pero no acepto, trago saliva.

—Si te da miedo que te pueda ver alguien que te conoce podemos bloquear a tu país de la página. Argentina, ¿no? —me pregunta.

—Mejor no.

—Bueno, yo me voy a quedar un rato más conectado.

De nuevo, el velador apagado y la compu prendida. Jacob sentado en su silla, frente a la compu, me da la espalda. Por el movimiento de sus codos parece que se toca la pija. Quisiera interrumpirlo para hablar un rato con él. Sigo fumando aunque ya estoy mareada. Escucho el ruido de las monedas. Veo de lejos el culo blanco de Jacob en el monitor. Está arrodillado en la silla, haciendo equilibrio con un pie. El bóxer abajo de las nalgas. Él me mira y me sonríe, con sus dientes blancos y parejos. Es hermoso.

—Si tomo más, tal vez me animo —le digo.

—Creo que hay cerveza en la heladera.

—No me gusta la cerveza.

—La próxima compro más vino.

—Dale, la próxima.

2

Las casas del barrio de Jacob son bajas, precarias. Algunas tienen basura, muebles viejos afuera o las ventanas rotas. Camino y me arrepiento de haberle dicho que no me llevara en auto. Las calles están desiertas y mal iluminadas, en Carrollton nada abre de noche. El ruido de mis zapatillas contra el pavimento me pone nerviosa, avanzo lo más rápido que puedo. El mapa en mi teléfono me marca que son treinta minutos a pie. Camino aferrada al celular. El latido de mi corazón me retumba en los tímpanos. Cuando el miedo se me hace realmente insoportable llamo a mi hermano.

El tono de espera hace eco en la calle vacía. Sé que en Argentina también es de noche, que Jeremías debe estar durmiendo, pero no me importa. Lo necesito. Al quinto intento atiende, su cara pálida aparece en mi pantalla. Lo veo sentado en la cama. Seguro su celular está apoyado en la mesita de luz, sobre el soporte con forma de pulpo que usa desde que también le salieron ampollas en las palmas de las manos y no puede sostener nada por mucho tiempo. Nos saludamos. Su voz me calma un poco, pero igual sigo alerta.

—¿Estás en la calle? —me pregunta.

—Te extraño —le digo antes de escucharlo—. Sí, estoy en la calle. Conocí a un chico por Tinder y fuimos a su casa.

—Qué raro vos —dice, irónico.

—Solo le hablé para que me vendiera porro, pero bueno, como era simpático acepté la salida.

—¿Simpático o lindo? ¿Estás fumada ahora?

Levanto la vista del teléfono. Paso por una casa oscura, con un cochecito de bebé tirado en el pasto de afuera. Escucho la risa de Jeremías y vuelvo a mirar la pantalla.

—¿Te gustó el chico o querías fumar gratis? ¿Qué hicieron?

Le respondo que tomamos algo y nos besamos pero que no pasó nada más. Subo la luz de mi teléfono, quiero ver bien su cara, saber cómo está. Él me cuenta que estuvo mirando un torneo de LOL. Habla claro, lo cual significa que no se pasó con la medicación para el dolor. Las gasas de su cuello parecen limpias y secas, eso es bueno, pero me da la impresión de que está más flaco. No sé si será porque tiene las vendas muy ajustadas o si perdió peso.

—¿Y? —me apura.

—¿Qué?

—¿Qué opinás?

—No sé. ¿Tu papá te está bañando bien? ¿Todos los días?

—¿Y eso qué mierda tiene que ver?

—Nada, pregunto.

—Chau.

—No, pará, hablemos de otra cosa.

Jeremías revolea los ojos y vuelve al tema del torneo. Esta vez le presto atención. Su presencia me acompaña hasta que empieza hablar más lento, bosteza y se queda dormido con los ojos entreabiertos, nunca los cierra del todo. Corto el teléfono, me faltan pocas cuadras. No sé en qué momento fue el cambio, pero las casas de esta zona son más grandes y prolijas, tienen el pasto de adelante bien cortado, con flores.

Llego a la casa de Rick, el novio de mi mamá, y abro la ventana del comedor. Antes de salir la dejé sin traba, a propósito. Es fácil. Me siento en el borde y paso los pies para adentro. La alfombra amortigua mis pasos. Voy al baño sin tirar la cadena para no despertar a nadie. Abro apenas la canilla y tomo agua de ahí.

Vuelvo al living y me acuesto en el sillón, la puerta del cuarto donde debería estar durmiendo hace demasiado ruido. Cierro los ojos, me acomodo doblando las rodillas. Todavía no puedo creer que estoy en esta casa, en este pueblo. Mamá me prometió Miami, la playa, pero terminamos acá, en el culo de Kentucky.

Hundida entre los almohadones me esfuerzo para no dormirme todavía. Necesito terminar de entender qué pasó con Jacob, si le gusté o no. Sin querer vuelvo a pensar en Emir y en su manera de mirarme durante las vacaciones que pasamos, con mi hermano, en Bariloche. Emir abría cualquier puerta sin pedir permiso. Se disculpaba, pero tardaba en cerrarla. Incluso cuando me duchaba o me cambiaba de ropa, sola, me sentía observada por él.

Me duermo en el escalofrío de recordar ese invierno.

Despertarme es otra pesadilla. Abro los ojos, veo a Rick en su pijama rojo, grita el nombre de mi mamá. Ella aparece con el pelo chorreando y un secador en la mano. Ya es de día. Me doy cuenta que me dormí con las zapatillas puestas y manché de tierra el sillón. Escucho sus preguntas mientras camino al cuarto de paredes fucsias, donde debería haber dormido. Quieren saber qué pasó, si salí de noche, por qué dormí ahí.

Mamá me sigue. Entra al cuarto conmigo, se para al lado de mi cama. Exige una explicación apretando los puños. Me acuesto dándole la espalda y pongo una canción en mi teléfono para tapar su voz. En general me sale muy bien ignorarla pero una palabra nueva me hace reaccionar: iglesia.

—¿Qué? —le pregunto, no puedo creer que esté hablando en serio.

—Por favor, es lo único que te pido. Para Rick es muy importante.

—No. Si le mentiste diciendo que eras religiosa es problema tuyo.

Bostezo y me acomodo para dormir. Mamá me acaricia el pelo. Un gesto rarísimo en ella. La sensación de tenerla tan cerca me incomoda. Me muevo escapando de su mano. Entonces, hace otra cosa que nunca hizo: se arrodilla y pide por favor. Ruega, con las palmas pegadas una contra la otra, que vaya con ellos a la iglesia. Me descoloca verla así, prefiero el grito, la amenaza, el insulto, incluso la tirada de pelo o la cachetada.

Dudo, ella insiste. No se levanta hasta que le digo que voy a ir. Antes de salir del cuarto me grita que me apure con su voz de siempre. Tiene las rodillas rojas, marcadas por la alfombra. No me da lástima, hago todo lento a propósito. Me doy una ducha larga y tardo en vestirme.

Llegamos a la iglesia media hora tarde. Rick dice que no podemos entrar, que vamos a interrumpir el servicio. Mamá resopla. Pienso que es raro que le digan servicio a la misa, como si hablaran de Internet o de telefonía. Esperamos estacionados enfrente del edificio, un rectángulo de ladrillos rojos con un par de ventanas en el frente. Lo único llamativo de la iglesia son sus techos, triangulares, que terminan en una punta exagerada. No tiene cruces ni estatuas.

—Pedile perdón a Rick, por tardar tanto —dice mi mamá.

—Perdón Rick.

—No hay problema. En quince minutos empiezan los grupos. No nos perdimos todo.

Entramos a las diez en punto. Me indican que el grupo de jóvenes queda en el sótano. A la mitad de la escalera me paro en seco, intento espiar abajo. Otros chicos me pasan por al lado, esquivándome. Puedo ver sillas plegables y un escenario chiquito a un costado. Me siento un poco aturdida, todo está pasando demasiado rápido. Hace un año mi mamá se anotó en una web de citas cristianas porque una amiga le dijo que los tipos ahí eran serios, no como en el resto de las aplicaciones, y ahora estoy acá. Es irreal.

En el sótano, los chicos y chicas del grupo me miran fijo. Algunos tienen mi edad, otros parece que recién empiezan la secundaria. Un tipo grande, con barba candado y una corbata con dibujos de globos, me da la mano. Se presenta como Dave, pastor de juventud. Dice que ya le hablaron de mí.

—Sos católica, ¿no? Acá no somos tan litúrgicos pero vas a ver que es bastante parecido, nosotros también adoramos a Nuestro Señor.

No tengo idea de lo que me está hablando. No sé lo que significa la palabra liturgia, ni en inglés ni en castellano. Me presenta ante el grupo pronunciando mal mi nombre. Ellos, sentados en un círculo de sillas, se levantan para darme la mano y decirme cómo se llaman: Andy, Dan, Kelsey, Maddie, Gunner, Ashley y dejo de escuchar, imposible recordarlos. Cuando terminan de saludarme, Dave les pregunta qué hicieron el fin de semana. Cada uno cuenta algo: pescar, cazar, cocinar con la abuela, pintar una estantería. Siguen el orden de la ronda hasta que el pastor interrumpe a una nena de once o doce años.

—Tenés un moco —le dice.

La nena, roja de la vergüenza, se tapa la nariz con las dos manos. Nadie se ríe. El pastor saca de su bolsillo un pañuelo de tela blanca lleno de manchas marrones, mocos brillosos y flemas pegadas. Lo agarra de una punta y se lo ofrece. Yo miro para otro lado. Es desagradable.

—¿No lo querés? —le pregunta a la chica.

—No, gracias —le responde ella.

—¿Por qué? ¿No usás pañuelos de tela?

—Está medio sucio.

—Está sucio porque está usado. Así los van a ver a ustedes sus futuros esposos y esposas si no llegan puros al matrimonio.

La palabra puros, lo que creo que implica, me da bronca. Si pudiera lo escupiría. Frunzo el ceño. Busco miradas cómplices pero nadie del grupo parece molesto.

—Hace lo mismo todas las semanas —me susurra la chica que tengo al lado—. Con cepillos de dientes, peines, toallas. Siempre igual.

Y la pureza no está solo en el cuerpo, está también en el espíritu y en el pensamiento, sigue el pastor, hablando cada vez más fuerte. Pega un papel afiche sobre la pared y con un marcador grueso dibuja una línea en el medio. De un lado escribe PURO, del otro IMPURO. Nos divide en subgrupos y nos reparte tarjetas. Se supone que tenemos que debatir dónde ubicar cada una. A mí me toca hacer la actividad con dos chicos y una chica. Nuestras tarjetas dicen: besarse en el cuello, quedarse con diez centavos de un vuelto, llegar tarde al colegio, mirarse al espejo desnudo.

Me quedo callada escuchándolos discutir el tema. Todos concuerdan con que el beso en el cuello es impuro pero no están tan seguros de las otras cosas. Debaten en voz baja, inclinando un poco la cabeza para poder escucharse mejor. Aunque no hablo imito la postura. La ropa de alguien en nuestro grupo tiene olor a humedad. No puedo identificar quién.

Atrás nuestro, Dave acomoda vasos de plástico sobre una mesa donde hay gaseosas, paquetes de papas fritas y Doritos. Leo el cartel que tengo enfrente: Spoiler alert, Jesús gana. Uno de los chicos de mi grupo me pregunta dónde creo que va una tarjeta.

—¿Cuál?

—Mirarse al espejo desnudo.

—No sé. Si te ves lindo y te gustás supongo que es impuro. Pero si te odiás y quisieras otro cuerpo está bien. ¿No?

—Eso sería vanidad —me corrige la chica— es un pecado pero no tiene que ver con la pureza.

—No sé. Voy al baño.

Subo las escaleras. Arriba la iglesia está vacía. Mamá y Rick están en el grupo de parejas. Pienso que podría esperar al lado de la camioneta de él o intentar volver a su casa. Afuera el sol es mortal, el pavimento emana un calor húmedo, abrasador. Caminar no es una opción, por algo en este pueblo todos se mueven en auto. Miro mi celular. Ningún mensaje de Jacob, solo mis amigas. Espero sentada en un cantero hasta que la vereda se llena de gente. Se ve que todos los grupos terminan a la misma hora.

—Entrá. Tenemos que hablar con el pastor —me dice mamá.

—¿Es por que me fui antes? Tenía calor y salí a tomar aire.

—No es por eso. Vamos.

3

El pastor nos espera en su oficina de techos bajos, muebles de melamina y cuadros tejidos a crochet. Es más viejo y canoso que Dave. Mamá, Rick y yo, lo escuchamos sentados del otro lado de su escritorio. Nos hablan de Sudamérica, de un viaje que hicieron hace años para ayudar a construir casas después de un terremoto. Creo que el tipo ni siquiera sabe de qué país somos. Mi mamá sonríe, se hace la tímida. Da respuestas cortas y asiente con la cabeza. Está fingiendo. Desde que llegamos a Carrollton se inventó una personalidad. En Argentina le pisa los talones a las viejas que caminan lento por la calle e insulta en voz alta, mirando al techo, cada vez que mi hermano necesita ayuda con algo. Qué cruz, suele decir.

—Bueno. No hay que guardarle secretos a nuestros hijos —concluye el pastor.

Mamá suelta la bomba: nos quedamos. Mudarnos. Pone una sonrisa enorme, mostrando todos los dientes, pero le tiembla la garganta. Y sigue. Habla de que yo termine el colegio ahí, de una buena universidad, un ambiente más seguro. Mamá dice: un futuro mejor. Empezar de cero. Nuestra nueva vida. Me zumban los oídos.

Ni una vez menciona a Jeremías.

Muevo la cabeza, negando en silencio. Miro una de las bibliotecas. En los estantes hay libros, cruces, un bowl lleno de caramelos y varias estatuas de gatitos de porcelana. Pienso en todo lo que podría romper con solo estirar los brazos. Sería una escena hermosa pero no ganaría nada. Sé bien que la mejor manera de destruir algo, o a alguien, es con palabras. Lo aprendí de mi hermano, que no tiene fuerza ni para patear una pelota pero puede hacer llorar a cualquiera. Tomo coraje y me aclaro la garganta para que no me falle la voz.

—Mamá no es cristiana. Ni siquiera católica —digo en el inglés más claro que puedo—. Cree en el horóscopo, y en el tarot. Una vez fuimos con una bruja.

Hablo y siento el pellizcón en la pierna. Sus uñas clavándose en mi carne. Intento que saque la mano pero mamá no me suelta.

—Nunca es tarde para conocer a Nuestro Señor —responde el pastor, tranquilo.

—Pero tiene hijos de dos padres diferentes. Es más, con mi papá ni siquiera se casó, lo engañó al papá de mi hermano con él y se quedó embarazada.

—Eso es parte del pasado. Ahora tu mamá encontró el camino correcto. Ya no vas a tener que repetir sus errores.

Mamá intenta excusarse. Está tan nerviosa que conjuga mal los verbos y le falla la pronunciación. Rick no parece sorprendido, supongo que ya se lo habrá contado. Aprieto los puños, trago saliva y digo lo único que le prometí a mi mamá que no iba a decir nunca, a nadie.

—Yo no me puedo quedar. Tengo un juicio pendiente. Una causa por homicidio.

—La llamaron como testigo —se apura a aclarar—. Ella no tiene nada que ver con eso.

Mamá habla torpe, como si nunca hubiera ido al instituto de inglés. Le transpira la frente sin arrugas, llena de bótox, la cara se le pone roja. Rick la mira a los ojos buscando una respuesta. El pastor hojea su Biblia. Ya no se me ocurre qué más decir. Podría aclarar que si bien soy testigo también fui responsable. Podría dar detalles. Pero no quiero hablar con dos tipos que ni conozco sobre lo que pasó en Bariloche. Repaso mentalmente la expresión que usó mi mamá: nothing to do with, literalmente nada que hacer con, en castellano sería nada que ver. Aunque es justamente al revés: lo vi todo.

—¿Querés contarme sobre eso? —pregunta el pastor.

—No. Que te cuente ella —le respondo señalando a mamá.

—Las escrituras dicen algo muy interesante sobre los testigos —comenta y me pasa la Biblia abierta.

Miro su brazo extendido, lleno de pelos blancos, temblando por el peso del libro. Me levanto para irme y mamá me agarra del brazo. Tira fuerte para abajo, intentando que me vuelva a sentar.

—Puede esperarnos en la recepción —dice el pastor, refiriéndose a mí.

—Que tu puta madre espere en recepción —le respondo en castellano, sonriendo.

A mamá se le desfigura la cara. El pastor, al escuchar mi tono calmo, y no entender ni una palabra, me devuelve la sonrisa, dice que nos vemos pronto.

Salgo de la iglesia caminando rápido, sin rumbo. El sol me pega en la cara. Paso una tienda de ropa, un banco, un café y el centro se termina. Aparecen las casas, separadas por verjas de madera pintadas de blanco, sin muchas pretensiones. Algunas están más cuidadas, con arbustos redondos o rosales, otras tienen colgadas la bandera con franjas y estrellas.

La transpiración me baja por la espalda. Camino un rato, no mucho, con los rayos del sol quemándome la cabeza. En una esquina me siento en el cordón de la vereda. Tengo energía para seguir pero no sé a dónde ir. La calle está vacía. Pongo los brazos sobre las rodillas y miro mi moretón. Es un óvalo perfecto. Las cascaritas ya se cayeron. Los bordes están amarillos, falta poco para que desaparezca. Abro la boca y apoyo los dientes en el mismo lugar donde los ubicó mi hermano hace unos días. Siento mi piel salada, con un toque amargo: transpiración y perfume. Me muerdo lo más fuerte que puedo. Es un dolor conocido, tolerable. La carne entre mis dientes parece plastilina, algo que podría arrancar, masticar y tragar.

Pienso en el invierno pasado, en Bariloche. El único momento de mi vida que tuve los brazos sin marcas. Emir había llevado a su enfermera, Carmen, una mujer grande que se ocupaba de ayudarlo a él y a mi hermano con el baño, les cambiaba las vendas una vez al día y después desaparecía hasta la noche. Con ella, para aguantar el dolor, mi hermano mordía una esponja. Después se le hinchaban las encías y sentía que se le movían los dientes. A pesar de eso nunca dejó que lo ayudara, como en casa. Jeremías decía que ese era trabajo de la mina, y que además, esas también eran mis vacaciones. Fue en ese viaje la primera vez que me mordí sola, pienso, con el brazo en la boca, mientras hago exactamente eso.

Me acuerdo de la noche en que pasó, fue al final del viaje, unos días antes de la muerte del chico. Volvíamos en remís de un boliche donde habíamos festejado mi cumpleaños. El conductor bajó primero, sacó la silla de Jeremías del baúl y lo llevó rápido hasta la puerta de la casa. Yo estaba borracha, recién abría la puerta del auto y mi hermano ya había entrado. Me saqué las botas, que me dolían, y hundí los pies en la nieve. Sentí el viento helado golpeándome el cuerpo y me di cuenta que me había olvidado el tapado en el guardarropas del boliche. Emir se agarró de mi brazo para no caerse y caminamos juntos hasta la puerta de la casa. Él entró primero, cuando quise pasar me cerró la puerta en la cara. Golpeé un par de veces pero no me abrió. Desistí rápido, cada vez que mis manos chocaban contra la madera sentía que se me iba a cortar la piel por el frío. Yo estaba aterrada, rodeada por la oscuridad absoluta de la montaña. Tenía los músculos de la cara rígidos, la nieve me quemaba los pies. No sé cuánto tiempo pasé ahí, tal vez fueron solo un par de minutos pero con ese clima se me hizo eterno. Me senté en la entrada tiritando, abrazándome las piernas y ahí, casi sin pensarlo, me mordí el brazo. Sentir el calor de mi saliva y el dolor fue reconfortante. Después Emir abrió la puerta y me gritó, entre risas, que entrara. Pensar en eso me hace apretar más los dientes. No puedo creer que en vez de insultarlo, esa noche, le pedí perdón.

Abro la boca cuando me falta el aire. Me limpio la baba del brazo con la remera y agarro mi teléfono, que no para de sonar. Es mamá. No atiendo. Entro a la aplicación de citas, busco el chat con Jacob. Recorro nuestra conversación hasta que encuentro su número. No sé si llamarlo o escribirle, ni qué decirle. Elijo mandarle mi nombre y mi ubicación por Whatsapp, sin explicaciones. Agrego un emoji de un beso, otro de fuego y un reloj.

¿Ahora? Me escribe.

Ya mismo, le respondo.

Dame quince minutos.

En mi teléfono se amontonan las llamadas perdidas de mi mamá, Rick, y su hija, Nova. Espero jugando al Free Fire con mi hermano. Una sola partida porque no tengo mucha batería y no traje cargador. Salí de la casa de Rick sin plata ni cartera.

Jacob llega a la media hora. Estaciona su auto en la vereda de enfrente. Subo. Me saluda chocándome el puño cerrado. Lo miro, moviendo la palanca de cambios, y me parece todavía más chico que ayer. El asiento de conductor le queda grande. De perfil tiene una nariz tan recta y chiquita que es como ver un nene al volante.

—¿Vivís acá? —me pregunta, agachándose para ver la casa que tenía atrás cuando estaba sentada en la vereda.

—No. Me llevaron a la iglesia y me fui.

—¿A cuál?

—No sé. Una que tiene el techo raro.

—Ah la Bautista. Por acá hay un montón de iglesias.

—Seguro son todas iguales.

—Sí. Ahora, en Internet, están de moda los mormones.

—¿Cómo de moda?

—Son como un fetiche porque se casan apenas terminan la secundaria y el primer beso se lo dan en el altar, adelante de todos. Antes nada. Ni un abrazo.

—¿Y a la gente le gusta eso?

—Buscá Mormongirlz. Con z.

Lo hago. Google me muestra un montón de videos. Sarah lets a missionary eat her out, se llama el primero; Lesbian polygamist threesome at church, el segundo. Le muestro la pantalla a Jacob y nos reímos. Me parece una locura que exista porno sobre eso. La página tiene videos de calidad profesional, pero por lo que veo en las miniaturas todos parecen de nuestra edad.

Jacob maneja lento. Me cuenta que fue a comer con su mamá a un restaurante chino. Habla claro pero no tan neutro como cuando le hablaba a la gente de Internet. Estira un poco la última letra de cada oración, como casi todos en ese pueblo. Pasamos el Walmart que queda en la entrada de Carrollton y lo dejamos atrás. No sé a dónde estamos yendo.

—¿Me sacarías unas fotos? —me pregunta—. Me las pidió un tipo. Me va a pagar bien.

—Obvio. ¿Si yo me saco fotos también las podés vender?

—No. Las tenés que vender vos. Esa es la gracia, que te hablen y que vean que sos una persona de verdad.

Estacionamos al costado de la autopista y nos metemos entre los árboles. El pasto es alto, en algunas partes nos llega a las rodillas. Jacob camina unos pasos adelante mío, contándome su historia con ese lugar. Dice que antes se juntaba con sus amigos ahí, acampaban y hacían fogones hasta que encontraron un lugar mejor: otro bosque, al costado del río, mucho más apartado. Después se peleó con ellos, se dejaron de ver, no me aclara por qué.

Paramos al lado de un tronco caído, donde el pasto está más corto. En el suelo hay latas de cerveza aplastadas y un par de petacas de licor vacías. Jacob patea la basura fuera de la zona y pone una manta batik, blanca y negra, en el suelo. Se aleja para cambiarse atrás de un árbol. Vuelve semidesnudo, tapándose la entrepierna con una mano. Tiene puesta una vincha con orejas de conejo enormes y un moñito blanco en el cuello. Las zapatillas Nike rojas le terminan de dar el toque delirante que me hace sonreír.

—No te rías —me dice—. Son cuarenta dólares.

Le saco una foto parado, de perfil, se pone serio y se me escapa una carcajada. La tanga que está usando tiene un pompón blanco atrás. Adelante, por el costado, se le escapa todo. No le aviso, supongo que esa es la idea. Le muestro la foto. Salió muy bien. Desde abajo las piernas se le ven interminables, lo hacen parecer más alto. Después posa en el tronco. Apoya la panza sobre la madera húmeda y arquea la espalda. Su culo en primer plano se ve gordito y parado, como de mujer. Me dan ganas de apretárselo.

En la siguiente toma está sentado en el pasto con las piernas abiertas, la pija en la mano. Abre un poco la boca y baja la mirada. Las orejas le dan un aspecto mágico, casi artístico. Hacen que no sea un loquito en el medio de la nada, sino un chico conejo en el bosque, su hábitat. Me pregunto quién le habrá pedido las fotos. A mí nunca se me hubiera ocurrido algo así, pero la verdad es que le queda muy bien.

—Filmame —me dice.

Le grito acción y él empieza a mover la mano, arriba y abajo, mientras, se muerde los labios. Mira directo a la cámara. Veo su mirada en la pantalla. En la realidad nuestros ojos nunca se cruzan. Apunta la nariz al cielo y se retuerce. Exagera, actúa. Solo el último instante de tensión es auténtico. Se salpica la panza, el pecho, sonríe y saluda con una mano. Apreto el círculo rojo para terminar la grabación y le doy su celular. Me dice gracias, saca de su mochila un pañuelo de papel y se limpia.

Se pone el pantalón, prende un porro y se sienta sobre la manta. Me acuesto al lado de él, mirando las nubes. Agarro las orejas que quedaron a un costado. La tela tiene algunas pelotitas, parece que no es la primera vez que las usa. Jacob me pasa el cigarrillo y él también se acuesta. Me incorporo para fumar, no quiero arriesgarme a toser. Lo miro desde arriba, tiene las manos abajo de la cabeza, como si estuviera en la playa y los ojos entrecerrados por el sol. Le pongo de nuevo las orejas. Sonrío. Espero un beso o al menos un halago.

Solo hay humo.

—¿De verdad se puede hacer plata en la página de las camaritas? —le pregunto.

—Sí, obvio.

—¿Cuánto?

—Depende el día, depende de lo que hagas. Igual el verdadero negocio es hacer fotos por encargo, o cobrar por videollamada. Pero bueno, primero te tienen que ver en la página para pedirte esas cosas.

—¿Cuándo lo hacemos? —le pregunto acariciándole el brazo con las uñas.

—Cuando quieras.

Jacob también me toca. Rodea mi moretón con la punta de sus dedos y sube hasta mi axila. Apaga lo que queda del porro en la suela de su zapatilla. Me doy cuenta que tiene un tatuaje en los nudillos, la palabra CAN, una letra por dedo y en el meñique una estrellita. Le cuento que en castellano can significa perro y nos reímos, sin dejar de acariciarnos. Paramos y volvemos a empezar, tentados, hasta que me acuerdo del tema de la mudanza y otra vez me pongo seria.

—¿Pensás que puedo hacer buena plata en la página del otro día? —le pregunto, pensando en el pasaje de avión.

—Y… Hay que ver cómo te va.

—¿Probamos mañana?

—Dale, mañana.

4

—¿Vos estás loca? ¿Cómo vas a desaparecer así? —me grita mamá.

—Llamamos a la policía —dice Rick.

Me mira de reojo, frunciendo las cejas. Es la primera vez que lo veo enojado. Me encantaría que me gritara, así puedo gritarle yo también. Tengo un montón de cosas que decirle. Mi mamá me contó que fue por culpa de él que mi hermano no vino, él no lo invitó, piensa que cuidarlo es demasiado complicado. Le devuelvo la mirada, cargada de odio y lo insulto mentalmente. Levanta su teléfono de línea y avisa que ya aparecí. Primero a la policía, después a su hija, Nova. Me parece todo una exageración, un teatro, son las siete de la tarde.

—¿Quién te trajo? —me pregunta Rick muy serio.

—Un amigo.

—¿Qué amigo? ¿De dónde salió?

—Jacob.

—¿Jacob cuánto?

—¿Qué importa?

—Carrollton es chico. Nos conocemos todos.

—Rick, te conocí hace medio minuto, no tengo por qué explicarte nada.

—Respondele —me insiste mamá, con mirada asesina.

—Lo conocí en el grupo de la iglesia.

Mi mentira los hace desinflar el pecho, cambiar la cara. Rick le frota la espalda a mamá con su mano blanca, de uñas cortas y sucias. A pesar de que se baña todos los días siempre tiene rastros negros, por la grasa que usa para arreglar tractores, en su trabajo. Ella agacha la cabeza y se frota los ojos.

—Mamá no te hagas —le digo en castellano—. En Buenos Aires te vas todo el fin de semana y ni sabés lo que hago —agrego en inglés, para que Rick también lo entienda.

—Estábamos preocupados —dice él—. Este pueblo está lleno de gente problemática.

Rick saca una caja de cigarrillos del bolsillo de su camisa y se va a la cocina. Escucho el ruido de la heladera, abriéndose. Seguro agarró una cerveza. Todos los días, cuando vuelve de trabajar, toma un par en el jardín de atrás, sentado en una reposera, frente al pasto lleno de yuyos. Esta vez mamá no lo acompaña. Apenas ve que estamos solas cambia la cara. Frunce los labios y aprieta los dientes. Me intenta agarrar del brazo pero me alejo antes de que me clave las uñas.

—No tengo ganas de gritar —me dice—. ¿Le contaste a tu hermano que nos quedamos?

—Ahora que nos mudamos lo vas a traer, ¿no?

—Sí, más adelante. ¿Se lo contaste?

—¿Cuándo va a venir?

—Veinte años lo cuidé. Me merezco un descanso. Que se ocupe un poco el padre, para variar. ¿Le dijiste o no?

—Todavía no.

—Mejor. Hay que decirle que alargamos las vacaciones, no quiero quilombos con el padre.

Me voy a la cocina, la dejo hablando sola. Agarro un queso en lata, galletitas saladas y un paquete de Cheetos gigante. Llevo todo al cuarto fucsia y lo dejo sobre la cama. Mi valija, abierta en el piso, tiene chocolates que compré en el free shop para regalarle a mis amigas. Elijo una tableta gigante y la muerdo. Pongo mi celular a cargar. Mastico y trago con voracidad, sin cortar el chocolate por las líneas que tiene marcadas, rozando la envoltura con los dientes. No sé si decirle o no a Jeremías sobre la mudanza. No me gusta mentirle pero me asusta que se entere y lo tome mal. Su enfermedad depende mucho de su estado de ánimo.

Un par de años atrás, además de Emir, mi hermano era amigo de Nacho. Los tres se habían conocido gracias a la tele, cuando tenían once años. Nacho dio una entrevista en el noticiero sobre condiciones raras de la piel. Sus papás contaron su historia, él también habló, y se sacó las vendas en cámara, mostrando las heridas rojas, la piel en carne viva y las ampollas que recién se le formaban. Su caso era todavía más grave que el de mi hermano, además de la piel frágil tenía los dedos de una mano y de los pies fusionados. Me acuerdo que mi mamá no quería saber nada con el tema, pero Jeremías insistió tanto que ella terminó llamando al noticiero para pedir el número de contacto. La primera vez que hablaron mi hermano estaba extasiado, toda la vida había querido conocer a alguien que se pareciera a él. Tuvo tanta suerte que en vez de uno, conoció a dos: Emir también había visto el programa. Los tres se hicieron íntimos, tenían exactamente la misma edad, tres años más que yo. Hablaban casi todos los días y jugaban online.

Cuando Nacho se murió, Jeremías casi se va con él.

Espanto los recuerdos del funeral casi vacío, Nacho nunca había ido al colegio y no tenía otros amigos. Ni siquiera había ido Emir, dijo que se sentía mal, que esas cosas lo deprimían. Intento, con todas mis fuerzas, no pensar en los días que le siguieron: mi hermano internado en coma inducido. Mastico fuerte el chocolate, trago. Agito la lata, del pico sale un cordón de cheddar. Se lo pongo a las galletitas, a los Cheetos y al chocolate. No paro de comer hasta que me duele la panza. Me acuesto y me tapo, con las manos llenas de grasa, y una sensación pastosa en los dientes. Estoy incómoda pero no tengo fuerza para levantarme. Miro los restos del chocolate sobre mi mesa de luz. Cuando lo compré, en el aeropuerto, estaba muy feliz, pensaba que iba a la playa. Unas horas después me enteraba que la parada en Kentucky no era una escala, sino nuestro destino final. Mamá me lo dijo en pleno vuelo, para que no hiciera escándalo.

Me parece horrible cómo a veces las cosas empiezan excelentes y después son un desastre. Pasó lo mismo el año pasado, cuando fuimos a Bariloche. Desde la ruta vi los pinos, las montañas, las casitas de madera y pensé: esto no puede ser tan hermoso. Después vino la sorpresa de la casa enorme, bien arriba, salpicada por la nieve. Chalet de montaña, dijo Emir que se llamaba. Tenía un solo piso, ventanales hasta el techo y en la entrada una rampa para la silla de ruedas de Jeremías. Entramos y nos envolvió el calor de la chimenea, donde ardían un par de leños. En la pared, sobre el fuego, colgaba la cabeza de un venado y un montón de pistolas antiguas. Yo me quedé con la boca abierta, nunca había estado en un lugar así.

Emir nos mostró las habitaciones, la principal tenía un jacuzzi al lado de la ventana y una cama gigante, king size. Como estaba vacía le pregunté cuándo llegaban sus padres. Él me contestó que no iban a ir, que a lo sumo aparecerían algún fin de semana. Éramos solo nosotros tres y la enfermera. Emir dejó su valija sobre la cama, ese cuarto era el suyo.

Esa primera noche preparamos fondue. Llenamos la mesa de platitos dorados con cosas para sumergir en el queso: salchichas, papas noisette, zanahorias, cubos de jamón. Jeremías y yo nunca habíamos probado eso. Me pareció rico pero me puso nerviosa la llama del mechero, ondulando sin parar abajo de la olla. Me daba miedo que alguna manga o alguna venda se prendiera fuego. Emir nos explicó que había que darle vueltas al pincho para que el queso se enfriara un poco y no goteara, pero no nos mostró cómo hacerlo, no probó nada. Le pregunté por qué no comía, si no le gustaba, me respondió que no podía, que tenía llagas en la garganta. Durante la cena solo tomó jugo de naranja. Nos miraba comer contento, satisfecho de que nos hubiera gustado.

—Usa un botón gástrico —me aclaró mi hermano, mientras lo ayudaba a hacer la cama de su cuarto.

—No sabía —le dije yo—. Tampoco sabía que era millonario.

—La familia tiene plata pero no sé si son millonarios —me respondió—. Hace poco heredaron algo de la abuela.

Cierro los ojos y me quedo pensando en todo lo que pasó en ese viaje, en la violencia, en la muerte del chico. Me despierto transpirada, nerviosa. Hasta que no prendo la luz no entiendo dónde estoy. Me falta el aire. Abro la ventana. Miro el jardín de Rick iluminado por la luna. Las porquerías que tiene tiradas ahí atrás forman sombras afiladas. Todo está bañado por un aura que da miedo. Muchísimo miedo.

Llamo a mi hermano un par de veces, no responde. Intento respirar hondo, calmarme. No es la primera vez que me despierto a la mitad de la noche con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo. En casa lo controlo fácil. Prendo la luz y miro a mi hermano durmiendo en la cama de al lado, transpirado por el calor que le dan las vendas. Entonces sé que está todo bien y me vuelvo a dormir.

Sola es más difícil. Prendo la tele y pongo Youtube solo para escuchar el sonido, no tengo ganas de ver nada. Intento llamarlo una vez más pero no hay caso. Debe estar durmiendo, en Argentina son casi las cinco de la mañana. Me pregunto dónde dormirá cuando se mude a esta casa, si pondrán otra cama en este cuarto o desarmarán la oficina. En Bariloche pensé que íbamos a dormir juntos, su cuarto tenía dos camas, después de ponerle sábanas a la primera empecé con la segunda pero Jeremías me paró, me dijo que había otros cuartos libres. Me acomodé en uno al final del pasillo, preocupada por lo lejos que estaba de mi hermano. Si necesitaba algo y me gritaba no iba a escucharlo.

Esa primera noche, en Bariloche, dormí bien, rápido, después de tanto viaje. Cuando me desperté al otro día la casa olía a café y a panqueques. El desayuno que había preparado Carmen era como el de un hotel. Mi hermano tenía el plato lleno de comida y fruta, Emir estaba sentado al lado con sus anteojos puestos, usando la computadora. Tenía el pelo húmedo, como si recién se hubiera bañado, la punta de una venda, naranja por el Pervinox, le asomaba de la remera, en la parte del cuello. Le pregunté qué hacía y me respondió que trabajaba.

—No sabía qué desayunaban —dijo Emir—. Pensé en pedir facturas, pero eso es más para la merienda, ¿no?

—En casa no desayunamos —le dije.

—Vos no desayunás, yo sí —dijo mi hermano.

—Vos te levantás al mediodía, almorzás directamente —le respondí.

—¿Qué querés tomar? —me preguntó Emir—. ¿Té, café, chocolatada?

Le respondí que con agua estaba bien y me serví de la jarra que estaba sobre la mesa. No quería molestar, ni siquiera tenía claro por qué estaba ahí, Emir me conocía solo de vista. Un día Jeremías mencionó que yo también podía ir al viaje, fue un comentario al pasar pero mi mamá se entusiasmó y empezó a organizar todo, buscarme ropa de nieve, botas. Se notaba que no podía esperar para sacarme de casa. A mí me incomodaba un poco quedarme tantos días sin poner ni un peso, pero Jeremías estaba contento. Esa mañana comí un par de tostadas y un huevo revuelto. Noté que Emir sacaba la vista de su computadora, de vez en cuando, para mirarme. Cuando se me cayeron un par de migas en la remera y las sacudí me di cuenta que me estaba mirando las tetas. No fue un segundo, ni un movimiento de ojos, clavó su atención ahí por un buen tiempo. Aunque yo no tenía escote, ni nada transparente, sentí la necesidad de taparme poniendo los codos sobre la mesa. Ahí recién levantó la vista y me miró a la cara. En su expresión no había vergüenza. Se humedeció el labio de abajo, arqueó las cejas e hizo un comentario raro, con doble sentido, sobre la leche del café. Intento recordar sus palabras pero el sonido de mi teléfono me distrae. Es mi hermano mandándome un mensaje. En vez de escribirle, lo llamo.

—¿Qué hacés despierto? —le pregunto.

—Jugaba. No te atendí antes porque estaba en una partida importante.

La cara blanca de Jeremías parece una imagen recortada sobre un fondo negro. Con la luz apagada, solo el televisor brilla a lo lejos. Tiene una ampolla nueva, grande, en el cachete. Cada vez que sonríe el agua en su interior se mueve de un lado al otro. Siento una punzada de preocupación en el estómago, la necesidad de volver urgente a casa. Su cara es la única parte del cuerpo donde la enfermedad no suele afectarlo. Además no entiendo por qué todavía no se fue a dormir. Si estaba jugando a esta hora significa que tomó los medicamentos en cualquier momento.

Hablamos un rato, hasta que amanece y se me va el miedo. Miro por la ventana antes de cerrarla. El jardín de atrás vuelve a ser el baldío inmundo de siempre, con llantas, cubiertas y pedazos de chapa tirados por ahí, ya no me asusta. Apago la luz y vuelvo a la cama.