Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Siete Islas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Si un hombre soltero de más de ochenta años tiene colgadas en la pared de su salón una foto de Lola Flores y otra de Marifé de Triana, párate a hablar con él: te cambiará la vida. Álvaro lleva una existencia apacible y feliz. Se casó con su novio de toda la vida, reside en el mejor barrio de la ciudad y trabaja en un periódico escribiendo la crónica social y cultural; una persona privilegiada, aunque no sea consciente de ello. Cuando tiene que cubrir la noticia del desahucio de Juan, un anciano de ochenta y cinco años, que se va a quedar en la calle, algo cambia en su interior y lo hace enfrentarse a sus propias contradicciones. ¿Serías capaz de renunciar a todo por ayudar a un desconocido que está sufriendo una injusticia? Romance, comedia y memoria histórica LGTBI+. Atrévete a conocer a Linda, la perra más gruñona de la literatura reciente y a enternecerte con su historia. Atrévete a descubrir la última novela de José de la Rosa, una obra que visibiliza la realidad de muchas personas mayores del colectivo, que sufren discriminación y viven sin recursos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

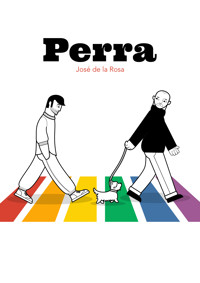

© Título: Perra

© José de la Rosa

ISBN: 978-84-127206-7-9

Primera edición: octubre 2023

Edición: Editorial siete islas www.editorialsieteislas.com

Correcciones: Marta Mozo

Ilustrador: Juan Castaño

Maquetación: D. Márquez

Visite nuestro blog: https://www.editorialsieteislas.com/blog y nuestro canal de Youtube

Si quiere recibir información sobre nuestras novedades envíe un correo electrónico a la dirección:

Y recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales donde estaremos encantados de leer sus comentarios.

#perra #editorialsieteislas

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa por escrito del editor. Todos los derechos están reservados.

Por cinco minutos y un millón de besos.

Uno

El policía alza la palma de la mano delante de mis narices y yo casi me la como.

—Agente… —intento explicarle mientras los dedos se me achicharran con el jodido vaso de té caliente y me duele el cuello de sostener el teléfono entre la clavícula y la barbilla.

Él permanece impasible ante mi drama, muy serio, amenazante tras las gafas de espejo.

—No se puede pasar. Retroceda.

—Lo que más me angustia es perderme la floración de las rosas —chirría la voz de Menene al otro lado de la línea—, así que mándame fotos.

—¿Te importa si lo hablamos más tarde? —le digo a mi amiga, porque ante mi pasividad, el policía se ha llevado la mano a la porra, quiero decir a la maza… bueno, tú me entiendes.

—Pero llámame, que hiperventilo con lo de las rosas.

Detrás de mí hay una multitud manifestándose ante el edificio, con pancartas y gritos al unísono. La tensión se parece a un chicle de menta, de esos en los que el sabor alpino puede estallar en cualquier mordisco.

Menene sigue hablando y el agente se pone nervioso al ver que no me aparto, así que intento desembarazarme del teléfono con los dedos meñique y anular, ya que con el pulgar y el corazón sostengo el vaso ardiente, con la mala suerte de que la mochila, que apenas se sostiene sobre mi hombro, hace un Esther Williams por mi brazo y un carpado justo en el ángulo de mi codo.

El brusco movimiento provoca que el teléfono y el jodido vaso de té salgan volando, y que este último se estrelle contra las relucientes botas del policía.

Detrás de mí se hace el silencio.

Me imagino que los manifestantes se están preguntando si lo que acabo de hacer es un acto subversivo o si es la señal para atacar. Miro al agente; él a mí. Ha crispado la mandíbula y aprieta con más fuerza su negra porra, quiero decir maza… tú ya me entiendes.

Los demás policías, que forman un cordón delante del edificio, también me observan intentando adivinar qué pretendo y si mi manera de actuar es una nueva estrategia de guerrilla urbana.

—No hemos hablado de los tulipanes… —en medio del silencio que nos rodea escucho la voz de Menene a través del teléfono tirado en el suelo.

Antes de que me arree con la porra, y sabes a cuál me refiero, alzo las manos.

—¡Soy del diario Sureño! —La voz una octava más alta de lo pretendido—. Periodista. Tengo un permiso para estar aquí.

Detrás de mí oigo los murmullos de decepción. Me han creído su líder por un momento para descubrir que soy un pringado más. El policía parece relajarse, y eso sí me tranquiliza.

—Papeles —aletea una mano.

Le hago una señal y una mueca con la boca que intenta decirle que voy a recoger mi teléfono del suelo. Me agacho. Menene sigue parloteando. Es una de nuestras amigas. Ella y su marido llevan cuatro meses dando la vuelta al mundo en un velero y nosotros nos encargamos de regar sus jodidas macetas porque no se fía de nadie más.

Le cuelgo. Ya se lo explicaré luego con un mensaje.

A un par de palmos de mis ojos están las botas de cuero del policía chorreando líquido caliente. Levanto la vista. Vaya, carga a la izquierda. La levanto aún más y, aunque no veo sus ojos, sé que tras las gafas hay una advertencia de que, o me acredito, o me voy a ir a casa calentito. Quiero decir… bueno, tú ya me entiendes.

Mientras me pongo de pie de un brinco, saco la acreditación del bolsillo trasero y se la tiendo al agente, que le echa un vistazo con la frente fruncida.

—Puede pasar —me dice con desgana—. Tercera planta. La puerta de la derecha. No más de diez minutos.

Asiento. Me encasqueto la mochila y miro hacia atrás. Habrá unas cincuenta personas de todo los tipos y edades, y parecen muy enfadadas.

—Dese prisa —me jalea el policía—. No puede estar aquí toda la tarde.

Y tiene razón, porque en dos horas tenemos una cena y necesito llegar a casa, ducharme y ver qué me pongo, porque cuando elige Piluca ya sabemos que nos va a salir a cien por barba y hay que ir de tiros largos.

El portal del edificio es modesto, como todo el barrio. Hay algunos vecinos asomados a los balcones y dos mujeres en bata que lo guardan como si fueran las porteras. Cuando paso por su lado les sonrío e inclino la cabeza. Ellas solo me miran.

—Debe de ser del Sálvame. ¿O eso ya no lo ponen? —escucho a mis espaldas mientras subo por las escaleras.

Estas son tan sencillas como todo lo demás y no hay ascensor, como en ningún edificio de los circundantes.

Asciendo lentamente sin agarrarme al pasamanos, que me da cierto repelús. En la primera planta hay una puerta abierta y huele a puchero; en la segunda, otra puerta se desliza a mi paso, como si hubiera pisado un resorte escondido, y una mujer en pijama aparece en el rellano.

—¿Usted es del Sálvame? —me pregunta.

—No, del periódico Sureño. —Intento empatizar.

Pero parece que mi respuesta no la satisface, porque me mira de arriba abajo y me cierra la puerta en las narices.

Cuando llego al fin a la tercera planta, espero algo parecido, pero no es así. Ambas puertas permanecen clausuradas y solo se oye el ladrido impertinente de un perro, tan agudo que taladra los oídos.

Observo la vivienda de la derecha, la que me ha dicho el agente. Es tan sencilla como todo lo demás y hay una estampa del Sagrado Corazón sujeta con cinta transparente. Me miro el reloj. Si no termino con esto en media hora llegaré tarde a la cena y Piluca no me lo perdonará. Espero que tengan una buena carta de vinos en el restaurante: en el último no se podían beber.

Toco el timbre con el nudillo porque hay un lamparón oscuro a su alrededor. Suena como una chicharra y los ladridos del perro se aceleran.

Espero.

Desde aquí se escuchan las voces de los manifestantes. Me asomo por el hueco de la escalera y desde abajo me saludan las dos señoras en bata que están seguras de que soy uno de los compañeros de Jorge Javier.

Oigo pasos que parecen cansados y, al fin, la puerta se abre.

Un perro faldero sale disparado por el estrecho resquicio. Es una especie de yorkshire mezclado con Dios sabe qué, con un colmillo torcido y los ojos inyectados en sangre. Me rodea sin dejar de ladrar y a mí me parece que es más peligroso aún que el policía de abajo, el de la porra negra que carga a la izquierda.

Cuando consigo sobreponerme a la impresión me dirijo al hombre que sostiene la puerta y me mira, no sé si con hastío o con curiosidad.

He leído que tiene ochenta y cinco, aunque no los aparenta.

—¿Juan? —Sonrío para intentar congeniar—. Soy Álvaro Urquijo, del diario Sureño.

Él me analiza de arriba abajo.

—Ya era hora —me dice mientras se aparta para que pase—. Pensaba que no aparecería nadie antes de que me echaran de mi casa.

Dos

Es un piso pequeño de no más de cincuenta metros, con tres dormitorios. Nada más entrar ya estoy en el salón con el perrito olisqueándome los bajos del pantalón mientras no deja de gruñirme.

Juan me señala una silla encajada entre un mueble bar y la mesa de camilla. Me extraña que esté todo ordenado y limpio cuando esperaba una casa desmontada y metida en cajas.

—Solo tengo tila —me ofrece.

—Con un vaso de agua será suficiente.

Me deja bajo la atenta vigilancia del pequeño chucho mientras va, renqueante, a la cocina, y aprovecho para analizarlo todo a mi alrededor.

No hay un centímetro cuadrado de pared que no tenga algo colgado, clavado o pegado, y como fondo, un papel pintado de amebas. De muebles tampoco anda escaso. Hay que circular de costado para no clavarse el pico de una máquina de coser o tropezar con la pata de una butaca.

Sobre una cómoda se ordenan un puñado de retratos, fotografías en blanco y negro de otros tiempos. La más estropeada es muy antigua y muestra a una señora de luto y a un hombre malencarado. Supongo que son sus padres, incluso juraría que se parece a ellos; otra muestra a una mujer guapa y lozana muy bien peinada.

—Tu agua.

Cuando levanto la cabeza, Juan está a mi lado y ha colocado el vaso sobre una servilleta rematada con puntillas. Le señalo la foto.

—¿Su señora esposa?

—Paquita Rico.

La miro de nuevo. Sí, es ella sin duda, así que evito preguntarle por el que creía que era su hermano, el de la foto de al lado, porque acabo de darme cuenta de que es Vicente Parra.

Me señala otras dos fotos, una sobre cada pared.

—Lola y Marifé.

Empiezo a atar cabos, pero me quedo callado porque cuando miro el reloj me doy cuenta de que no llego a tiempo al restaurante, así que tomo la libreta y me preparo para tomar notas.

—Cuéntemelo todo desde el principio.

—¿Qué tiempo tienes? —Pone mano sobre mano—. Porque tengo ochenta y cinco años, he vivido mucho y van a venir de un momento a otro del juzgado a echarme a la calle.

Pienso que se está burlando de mí. El yorkshire de mil leches me mira fijamente, como si estuviera localizando mis puntos débiles para entrar a matar.

—Quiero decir —carraspeo— que me cuente por qué lo desahucian.

Se le escapa un suspiro. Hasta ahora creo que es la primera muestra de fragilidad que detecto en él. A mí me llega a estar pasando lo que a este hombre y me tendrían que ingresar en el hospital con varios ataques de ansiedad.

—Me mudé aquí en el setenta y dos —me cuenta, y yo lo anoto—. Entonces estos pisos se pagaban por letras. La mía era de mil seiscientas pesetas. No sé cuánto será eso ahora.

El teléfono empieza a sonar. Por el tono de llamada sé que es Fran. Le sonrío a Juan y, sin sacarlo del bolsillo, le cuelgo. Se estará preguntando dónde me he metido y por qué no estoy ya en casa.

—En las notas que me ha pasado el periódico —repaso mentalmente, aunque las llevo en la mochila— dicen que el piso es ahora de uno de esos fondos buitre.

—Eso fue por lo del niño de la Coja.

Parpadeo un par de veces.

—¿La Coja?

—La que vivía en el primero —me dice como si fuera algo que todo el mundo debiera conocer—. Muy buen muchacho, pero se metió en la droga. Su madre, que estaba muy malita, se iba a morir sin verlo y había que pagar la fianza para que saliera de prisión.

No estoy muy seguro de lo que me está diciendo, pero creo entender que…

—¿Rehipotecó el piso para pagar la fianza de un delincuente? —Me sale más brusco de lo que pretendo.

Él levanta una mano. Lleva dos alianzas, como sucede a veces con los viudos.

—Él dijo que nunca le había pegado a ese policía y yo lo creo.

Así que el hijo de la vecina le había pegado a un madero y para que no se pudriera en la cárcel, Juan pidió un préstamo y puso su piso como garantía. Ya tengo la historia. No necesito mucho más. El tono dramático que me ha pedido el jefe viene de fábrica.

Lo anoto todo y me aseguro de haberlo comprendido.

—Entiendo que usted no pagó el crédito y por eso...

—Con cuatrocientos euros de pensión, tú dirás.

Tengo que mirarlo a los ojos. Creo que están bordeados por una ligera línea de lápiz negro. Son de un azul opaco, pero bonitos. Me pasa por la cabeza que la cuenta de hoy en el restaurante va a ser más alta que la pensión con la que este hombre malvive un mes entero, y se me aloja un malestar en el estómago.

—¿Cómo puede tirar con ese dinero?

Él sonríe.

—Se lo lleva todo Putavenpacá, que siempre está mala.

—¿Otra vecina?

—¡No, hombre! —Me señala al bicho que está mordisqueando mi mochila— ¡La perra! Tiene quince años y problemas de artrosis.

Pues para tener mal los huesos le acaba de arrancar uno de los tirantes a mi bolsa de trabajo.

—Le ha gustado —digo, a ver si le riñe al mal bicho.

Juan se recuesta en la butaca y la mira con ojos arrobados, como si fuera una preciosidad. De repente parece muy cansado.

—En la época en que mi niña aún podía bajar las escaleras sola, en cuanto pisaba la calle salía disparada y yo venga a gritar «¡puta, ven pa cá!, ¡puta, ven pa cá!». Y el hijo de la Coja, que en paz descanse, le puso ese mote.

Siento ternura y un cosquilleo en la espalda.

Vuelvo a mirar a mi alrededor. Juraría que la de aquella foto es Marujita.

Si lo que me ha contado mi jefe es cierto, a este hombre lo van a poner de patitas en la calle antes de que acabe el día, pero nada en él indica que esté preocupado.

—Veo que no ha empaquetado nada, y hoy…

—¿Qué me llevo? —señala alrededor—. Lola y Marifé están pegadas con silicona. Como no me lleve a Paca… ¿Dónde meto lo demás?

Necesitaría un tráiler para trasportar tantas cosas.

—¿Se quedará en casa de un pariente?

Sus ojos van hacia el retrato ajado de la cómoda.

—Mis padres me echaron con catorce años, ¿a casa de quién voy a ir?

Se me hace un nudo en la garganta. Esto es solo un trabajo y no debe afectarme. A saber la de personas que deben estar en este instante en la misma situación. Intento pensar en otra cosa.

—¿Ese es también un actor de aquella época? —señalo otra de las fotos, donde se ve a un hombre joven con cara de machote.

—Esa sí me la llevo.

Le pido permiso para cogerla. Se da un aire a Marlon Brandon cuando rodó con Vivien Leigh. La vuelvo a dejar en su sitio.

—Es muy guapo.

—Murió hace doce años.

Me doy cuenta, igual que tú, que el de la foto no es un hombre cualquiera. Hay cierta manera de referirse a los que amamos que nos deja tan desnudos…

—Tuvo que ser bonito —digo en voz baja.

Él me mira. Creo que está evaluando quién diablos soy yo para meterme en sus cosas. Su mirada se endurece para volver a convertirse en algo triste, opaco.

—Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, como la vida —me contesta—. Pero este que está aquí jugaba de nuevo otra partida con esa misma carta.

Se me mete una pestaña en el ojo o algo me pasa, porque hay lágrimas que quieren salir. Suena de nuevo mi teléfono que, por el tono de llamada, sé que es Menene. Están navegando por Jamaica, donde dice que las langostas tienen un sabor especial, y seguro que me llama para preguntarme por sus rododendros.

Me pongo de pie. Por algún motivo no puedo estar ni un minuto más aquí.

—Entre los datos que tenemos y lo que hemos hablado, creo que puedo escribir algo, y no quiero molestarle más.

Él asiente.

—¿Te importa si no te acompaño a la puerta? Las rodillas.

La perra empieza a saltar lanzando dentelladas. Ya quisiera yo de mayor una artrosis así. Temo que el diente torcido se enganche en una costura y vamos a tener otro drama.

Voy hacia la puerta, me falta el aire. Antes de abrirla me giro hacia él y señalo la foto.

—¿Estuvieron juntos mucho tiempo?

—Cincuenta y un años.

—¿En esta casa?

Aparta la mirada un momento. Creo que no quiere que vea el dolor que le ha aparecido en los ojos.

—Era otra época —me contesta—. Yo vivía aquí y él en su pueblo, con su mujer y sus hijos.

Cincuenta años enamorado de un hombre casado; de uno de esos que, cuando terminaban, se volvían a casa al calor de la lumbre. De nuevo me atraviesa un escalofrío. Puede ser gripe, aunque sea verano.

Rebusco en la mochila mientras Putavenpacá se abalanza contra el bajo de mis pantalones.

—Le dejo mi teléfono por si necesita algo.

En ese momento suena el timbre. Desde dentro es una chicharra estrepitosa, pero supongo que a su edad tiene problemas de audición. ¿Será la policía judicial? Quería haberme marchado antes de que pasara.

—¿Puedes atenderlos?

Asiento. No me queda más remedio si quiero marcharme. Tengo la boca seca y dolor de estómago.

Cuando abro, a quien me encuentro al otro lado es a un tipo que frunce las cejas cuando me descubre.

—¿Hola? —me saluda sorprendido.

¡Joder, qué guapo! Más joven que yo, barba, pelo crecido y una nariz grande, como a mí me gusta.

—Hola —atino.

—Soy Manu, de la fundación —me tiende la mano.

—No sabía que la Hermandad de los Negritos se dedicara a estas cosas.

—¿Cómo?

Me doy cuenta de la confusión. El Cristo de los Negritos se llama así, «de la Fundación», pero él debe de ser de otra institución. Cuanto antes me vaya menos meteré la pata y antes olvidaré esta desgracia.

—Nada. —Me vuelvo hacia el anciano, que parece tranquilo—. Juan, le dejo con Manu.

Voy a salir, pero el guapote no se aparta.

—¿Y quién eres tú? —me pregunta.

¿Hay una insinuación morbosa en sus palabras? ¡Claro que no! ¿Quién se va a fijar en mí? Y menos un ejemplar como ese.

—Álvaro —contesto—. Voy a escribir en el periódico sobre lo que está pasando.

—Pues di que no hay derecho y que Juan no tiene a dónde ir.

—Lo diré.

Al final se aparta y yo bajo las escaleras.

Cuando llego al rellano miro hacia la puerta y Manu sigue allí, sin apartar los ojos de mí. Y solo cuando yo le devuelvo la mirada, entra y cierra tras de sí.

Tres

-¿Aún estás así? —se exaspera Fran, para quien la puntualidad es una de las virtudes teologales.

—Dame cinco minutos —Intento que mi voz no suene crispada mientras me pongo los calcetines. ¡Joder, tienen un agujero!—. Me he duchado en dos y con agua fría para no tener que esperar a que se caliente.

Él ya está arreglado desde antes de que yo llegara y no me espera en el coche, porque prefiere meterme presión.

—Tenías que haberle dicho a tu jefe que no ibas.

Cuando las cosas salen mal siempre es por mi culpa.

—Cubrir esta noticia me tocaba a mí.

—¿Un desahucio forma ahora parte de la sección de cultura y sociedad?

Touché. Es a lo que me suelo dedicar, aunque me encargan más veces que cuente la crónica de una puesta de largo a que haga una reseña de la última obra de Sidi Larbi.

Me pongo los pantalones y busco una camisa blanca. Él permanece con los brazos cruzados apoyado en el hueco de la puerta del vestidor, lo que me pone aún más nervioso.

—Le tengo dicho a mi jefe que si sale algo especial… —intento excusarme.

—¿Ves? —No me deja terminar—. Has ido porque querías.

—Llevo diez años cubriendo fiestas y saraos. Quiero algo distinto.

—¿Un desahucio un viernes por la tarde?

Fran y yo llevamos media vida juntos, incluso algo más. Nos enamoramos cuando yo tenía veinte y él, veintidós, y nos hemos construido el uno al otro adaptándonos a lo que el camino nos ha ido poniendo por delante. Lo quiero, y mucho, a pesar de que en los últimos años no recuerdo muchas veces en que hayamos hablado de una manera distinta a la de hoy.

Dejo que se calmen las aguas. Me pongo el reloj y busco el cinturón. Él me mira mientras tamborilea sobre la madera de la puerta.

—Tiene ochenta y cinco años y no sabe a dónde va a ir —se lo tengo que contar porque no se me va de la cabeza.

Fran se encoge de hombros.

—Hay muchas asociaciones de caridad. Seguro que alguna lo recoge.

Eso es lo que yo mismo me he ido diciendo mientras atravesaba su barrio con la mochila apretada para que no me la robaran.

Se me escapa un suspiro.

—En esa casa había una vida entera y va a tener que abandonarlo todo.

A mi marido no le interesa la conversación. Mira por enésima vez su reloj y carraspea.

—Nunca es tarde para descubrir que los apegos valen para bien poco.

La ceja derecha se me alza sola.

—¿Cenar cada viernes en un restaurante de cinco tenedores no es un apego?

—Te has enfadado.

Busco unos zapatos. Hay tantos que no sé cuáles elegir.

—Estuvo más de cincuenta años con un hombre.

—Nosotros llevamos más de veinte.

Así es, y una década casados. ¿De cordones o de hebillas? ¿Negros o marrones?

—Es distinto —le contesto mientras me decido.

Que permanezca parado delante del zapatero lo exaspera.

—Seguro que él no llegaría tarde a una cita.

Me revuelvo como si me hubiera poseído Putavenpacá.

—¿Alguna vez te has preocupado por alguien que no seas tú?

Fran sabe llevarme al límite. Es una rara habilidad, porque me considero un tipo paciente.

—Por ti —contesta.

—¿Por mí? ¡Qué curioso, porque te molesta mi trabajo, mi familia, mis amigos y mis gustos! A veces me pregunto cómo diablos hemos llegado hasta aquí.

Lanza un suspiro y se pasa la mano por el pelo, su gesto de «ya no puedo más».

—Ya estamos: viernes de bronca.

—¡Porque me sacas de mis casillas!

—¡Pues coge tus cosas y vete!

No es la primera vez que me lo dice. La casa es suya; el coche grande también. Separación de bienes. Y últimamente estoy cansado de oír ese ultimátum.

—El día que lo haga no volveré.

Ahora es él quien levanta una ceja.

—¿Te vas a poner esa chaqueta? No pega nada.

Me la encasqueto con tanta fuerza que se oye crujir una costura.

—Sí, y las botas de cocodrilo que nos trajimos de souvenir de Las Vegas.

Voy a por ellas. Fran las quería como floreros o para alguna fiesta de disfraces. Me siento en la cama y me las calzo.

—Te gusta sacar las cosas de quicio.

Enfadado, se da la vuelta y abandona el vestidor.

Me siento culpable de inmediato.

—¿No entiende que estoy sensible? —le digo en voz alta dudando entre quitarme las botas o dejármelas puestas—. Lo de esta tarde me ha afectado.

Su voz se hace oír desde el pasillo.

—Pues céntrate en el teatro, la danza y las presentaciones de libros, y déjate de intentar parecer un periodista serio.

Cuatro

Cuando llegamos al restaurante, los demás llevan veinte minutos sentados y Fran se deshace en disculpas.

—El aparcamiento —esgrime, porque siempre hemos sido de lavar los trapos sucios en casa.

—¿Y esas botas? ¡Son gloriosas! —Sabía que a Piluca le iban a gustar.