Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

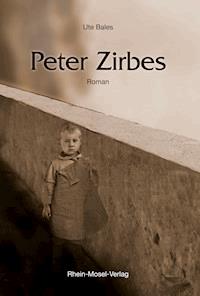

Ute Bales Peter Zirbes Dies ist die Geschichte des wandernden Porzellanhändlers Peter Zirbes, der mit seinem dichterischen Schaffen in der Zeit und Landschaft des 19. Jahrhunderts um Gehör sucht, und den Glauben an sich selbst und seine Kunst, auch in größter Vergeblichkeit, nicht verliert. Peter Zirbes, 1825 als Sohn eines Hausierers in einem Eifeldorf geboren, gilt wegen seiner musischen Neigungen schon früh als Sonderling. Seine Bemühungen, sich auszubilden und eine den Fähigkeiten entsprechende Stellung zu erreichen, bleiben aufgrund der Herkunft erfolglos. Auf seinen Hausierfahrten durch das Rheinland dichtet er, schreibt Lieder, Balladen und Eifelsagen, die er seiner Kundschaft vorträgt. 1852 wird der Schriftsteller Wilhelm Oertel auf ihn aufmerksam und unterstützt ihn, eine Gedichtsammlung zu veröffentlichen. Trotz einer vielversprechenden ersten Auflage bleibt bei weiteren Publikationen die Nachfrage aus. Nicht nur die Armut, auch die aussichtslose Liebe zu der Flickschneiderin Loni sowie der Spott und die Missgunst der Dorfbewohner belasten Zirbes zeitlebens. Die Dorfgemeinschaft schließt ihn vollends aus, als er 1901 zum Protestantismus konvertiert. Eine daraus resultierende Hetzjagd auf ihn und seine Familie findet ihren Höhepunkt in einer Brandstiftung, bei der Zirbes nur knapp dem Tod entgeht. Wenige Monate später stirbt er. Der Roman beschreibt das Ringen eines talentierten Dichters um Anerkennung: einsam, verloren, missverstanden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 754

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2010 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-800-5 Lektorat: Michael Dillinger Titelfoto : Michael Aschwanden, Staatsarchiv von Uri (Schweiz)

Ute Bales

Peter Zirbes

Roman

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

»Es ist mein Herz ein Trümmerhauf’ erstorbener Ideen.«

Novembernacht 1901

Er glaubte, ein Geräusch gehört zu haben. Ein vages Rascheln, ein kurzes Schwirren. Etwas war vor der Tür, vielleicht im Flur oder draußen. Mühsam richtete er sich im Sessel auf, wo er in Gedanken vertieft die halbe Nacht gesessen hatte. Wieder dieses Schwirren. Er horchte, sein Gesicht wirkte angespannt. Sollte er nachsehen? Als außer seinem eigenen, schweren Atmen aber nichts mehr zu hören war, sank er zurück, der Raum um ihn herum verschmolz wieder mit dem Dunkel, bald verwirrten sich seine Empfindungen und er zweifelte, überhaupt etwas gehört zu haben.

Diese Dunkelheit würde ewig dauern, das spürte er. Er bewegte die Zehen, die in groben Strohlatschen steckten. Nichts, es war nichts, weder in diesem Raum noch draußen, nur Stille und Schwärze. Schon war es November, wie lange noch? So viele Wege lagen hinter ihm, immer weniger waren es geworden, zuletzt blieb nur noch einer. Der Winter würde kommen, seine kalte Einsamkeit mitbringen und für immer bleiben. Auch die Stille würde bleiben.

Schwerfällig erhob er sich und schlurfte zum Fenster, wo er, die gichtigen Hände auf dem Rücken verschränkt, sich mit der Stirn an die Scheibe lehnte und hinausspähte. Schnee war bisher ausgeblieben, ein blasser Mond hing über den Wolken, weit in der Ferne kündete ein bläuliches Licht den Tag. Im Garten stand ein Baum, die bizarren Umrisse der Äste hoben sich gegen den Himmel. Er dachte daran, dass dieser Baum im Frühjahr wieder grün sein und Früchte tragen würde. Welche Früchte es wohl sein mochten? Er konnte sich nicht erinnern. Er überlegte, ob es noch andere Bäume gäbe, aber auch daran erinnerte er sich nicht. Und Menschen? Was war mit den Menschen? Konnte es ein, dass nichts und niemand mehr anklopfte? Aber nein. Er war doch nicht der einzige Mensch auf der Welt. Da waren Maria und Paul, oder nicht? Unbehagen stieg in ihm auf. Wie mühevoll es war, sich zu entsinnen.

Auf der Fensterbank lag ein Stück Papier. Erst gestern hatte er das, was darauf stand, geschrieben. Undeutlich erkannte er seine eigene steile, gleichmäßige Schrift, sah, dass er unter und über die Zeilen geraten war. Sein Blick blieb an Satzfetzen hängen und an seiner Unterschrift: Peter Zirbes. Er dachte, dass es ihm bei seinem Geschriebenen nicht gelungen war, einen Sinn zu entfalten, wusste nur noch, dass sich während des Schreibens das Licht geändert hatte, von einem hellen, schillernden Frühlingsgelb zu einem düsteren, winterlichen Grau. Er meinte des Lichtes wegen das Gedicht nicht beendet zu haben, vielleicht aber auch, weil es unvollendbar war, weil er die Schlusszeile nicht fand, weil er das Wort ›Ende‹ nicht schreiben konnte. Seine Hände zuckten. Wie müßig, an ein Gedicht zu denken, jetzt, wo es undenkbar geworden war.

Nur ein flüchtiger Eindruck daran hielt sich und in diesem schwachen Nachhall glaubte er eine Wahrheit zu entdecken über sein Dichten, über den Baum, über sich selbst. Er wollte den Gedankengang halten und genauer betrachten, aber da war er schon wieder verschwunden, vermischt mit anderen Bildern, unauffindbar.

Am Fenster zog es, er ließ die Hände sinken und trat einen Schritt zurück. Der Baum reckte die knorrigen Äste, die Weite dahinter schien nur aus Himmel zu bestehen. Er hatte den Eindruck, das Zimmer habe sich bewegt.

Im gleichen Moment kam das Geräusch zurück. Es kam von draußen, aus der Luft, es war ein Schwingen und Schwirren, darunter heisere Schreie von Vögeln. »Kruh-Krürr. Kruh-Krürr.« Es musste ein großer Zug sein. Er presste die Stirn erneut an die Scheibe, um besser zu sehen. Schwarz stand der Baum gegen den fahlen Himmel. »Kruh-Krürr.« Er hielt die Hände um die Augen, noch deutlicher trat das Gezweig des Baumes hervor. Aber so sehr er sich auch mühte, die Augen zusammenkniff, den Hals reckte und hinauflinste, er konnte nichts erkennen. Dennoch ging ein Lächeln über sein Gesicht. »Die Gäns«, rief er erfreut und spürte, wie plötzlich die Schatten um ihn herum, die Novemberkälte und die Einsamkeit zurücktraten, der Raum weiter wurde, »die Haolegäns[1]!« Ein Vers kam ihm in den Sinn, zittrig klang seine Stimme, als er flüsterte:

»Was ihr liebet, was ihr hasset, wunderliche Dinge.

Was ihr suchet, flieht und lasset …«

Er stockte und fasste sich an die Stirn.

»… jeder dünkt sich nah am Ziel,

wenn ihm was geglücket,

und ein loses Faschingsspiel hat ihn nur berücket …

Täuschung eurer Sinne war,

was wir lebend taten,

weil der Mensch,

ein Rätsel gar,

sich nicht kann erraten.«

Er zögerte und lauschte. Das Geschwirre am Himmel war leiser geworden. »Der Anfang, wie war bloß der Anfang?«

[1] Mit Haolegäns sind Kraniche gemeint, aber auch die Niederkailer und Landscheider Wagenzüge hießen im Eifeler Volksmund »Haolegäns«. Mit diesem Begriff wurden die Händlertouren sinnig mit den Kranichzügen verglichen, die auch heute noch im Frühjahr über die Eifelberge kommen und im Herbst im langsamen Flug nach Süden ziehen. Wenn die Händler im März ihre Reisen antraten, kehrten die Kraniche in die Eifel zurück. Wenn die Händler im November zurückkehrten, sammelten sich die Vögel für die große Reise nach Afrika. Aufbruch und Abflug der Kraniche waren wichtige Termine im Leben der Händler. Die Zugvögel haben ihren Namen Haolegäns durch den Vergleich ihres keilförmigen Flugbildes mit der »Haol«, dem eisernen Kesselhaken, an dem in den Eifeler Bauernhäusern des 19. Jahrhunderts der Kochtopf über der offenen Feuerstelle hing.

März 1825

Die Kraniche waren zurück. Mit ihrem nimmermüden Kruh-Krürr hatten sie sich nächtens auf dem Mosenberg niedergelassen, den ganzen Tag überflogen sie im Dreiecksflug kreischend das Kailbachtal. Neben dem Patronatsfest, dem Gertrudistag, war das für die fahrenden Händler der ganzen Gegend das Zeichen zum Aufbruch. Schon Tage vorher waren Schmiede, Stellmacher, Schreiner und Maler damit beschäftigt gewesen, den Reisewagen den letzten Schliff zu geben, und jetzt machten sich die Händler mit Pferdegespann und Eselskarren, die Hotte[2] auf dem Rücken, lärmend auf den Weg. Es war ein aufgeregtes Treiben, wenn die hohen Wagen, mit Segeltüchern überspannt, in Reihen bis zu zwölf hintereinander, ihrer Wege zogen. Steingut, Töpfe, Tiegel, Pfannen und alle erdenklichen Haushaltswaren baumelten an den Karren oder an den Seiten der Zugtiere. Hunde rannten kläffend dazwischen, Planen flatterten, Pferdegeschirre blinkten in der Sonne, Männer schritten Peitsche knallend daneben. Den Schluss bildeten die Ziegen- und Hundekarren, deren Besitzer, meist Frauen mit Kindern, winkend hinterdrein gingen. Unten im Tal trennten sich die Wagen. Die einen fuhren gen Braunschweig, ins Emsland oder ins wallonische Venn, die anderen in den Hunsrück, die Rheinpfalz oder an die Mosel. Haus und Hof ließen sie zurück, die Äcker verpachteten sie an Nachbarn, die ihnen manchmal ein Schwein für die Winterschlachtung hielten.

Eine beschwerliche Reise lag vor ihnen, ungewiss und voller Gefahren. Seit Generationen unternahmen sie diese Fahrten. Viele von ihnen waren auf den Wagen geboren worden, andere gestorben. Zur Kirmes, Anfang November, kamen sie zurück, um schnell noch die im Frühling mit Kartoffeln bestellten Felder abzuernten.

Unter den Hausierern befand sich auch Nikolaus Zirbes, genannt Kläs. Mit einem Eselskarren war er gegen Norden aufgebrochen, um Steingut, Glas und Irdenware feilzubieten. Seiner Abkunft nach war er Landscheider, ein ernster und bedachter Mann, dem unter einem breitkrempigen Filzhut kurze, schwarze Haare wie Borsten vom Kopf abstanden. Vor zwei Jahren hatte er geheiratet und war ins Haus seines Schwiegervaters nach Niederkail gezogen. Seine Frau Katharina, die, wie viele Leute seines Dorfes, das Umherziehen ebenso gewohnt war wie er, war bis letzten Sommer mit auf den Hausier gegangen. In diesem Frühjahr aber sah sich Katharina nicht im Stande, ihn zu begleiten. Der Junge, den sie im Januar geboren hatte, war schmächtig und kränkelte, so dass Kläs alleine ziehen musste.

Früher war Kläs noch bis Sachsen und Böhmen gekommen. In den letzten Jahren führten ihn seine Handelstouren gewöhnlich durch den Hunsrück über Morbach und Simmern bis ins Nahetal oder an den Glan, manchmal von dort an den Bodensee. Nicht nur aus Rücksicht auf seine Familie hatte er diesmal beschlossen kürzere Reisen durch die Eifel, an die Ahr und Richtung Koblenz zu unternehmen. Kläs litt nämlich unter heftigen Gichtanfällen, die sich, obwohl er erst 26 Jahre zählte, durch die Strapazen des ständigen Umherziehens zusehends verschlimmert hatten. Außerdem, und das war ihm überaus wichtig, trug er sich mit dem Vorhaben, ein eigenes Haus zu bauen, was eine häufigere Präsenz vor Ort nötig machte.

Die erste Fahrt entlang der Kylldörfer verlief abträglich. Mit der Restware vom Vorjahr war kein Geschäft zu machen gewesen und so reiste er Mitte April nach Niersbach, um Töpferwaren zu beschaffen, kurz darauf nach Echternach der Fayencen wegen, dann nach Mettlach zu den Glashütten und den Porzellanfabriken. Er war froh, auf Kommission kaufen zu können, denn im Voraus war an eine Bezahlung der Ware nicht zu denken. In Merzig feilschte er in einer Keramikmanufaktur um allerhand Porzellan, Teller und Schüsseln mit Blumendekoren. Günstiger als im Vorjahr hatte er den Handel abgeschlossen und in den Dörfern um Trier Profit daraus geschlagen. Aber anders als Johann Bilger, ein fahrender Glashändler, der ihm erzählt hatte, dass in Meißen die Glanzvergoldung gelungen sei und der nun beseelt war von dem Gedanken, ebensolche Waren anzubieten, dachte Kläs nicht an die Ausweitung seines Angebotes, sondern einzig daran, Geld heranzuschaffen, um endlich den engen, feuchten Wänden zu entkommen, wo der Schwiegervater das Sagen hatte.

21 Thaler nähte Katharina im Herbst in ein Kissen ein. In den Wintermonaten trennte sie es mehrfach wieder auf; dabei kam nichts hinzu. Von der Hand in den Mund lebten sie ihr Hausiererleben, das ebenso wie die Handelsgeschäfte aller Landscheider und Niederkailer aus der Not entstanden war.

Es würde nicht einfach sein, aber dennoch: Zusätzliche 50 Thaler musste Kläs über den Sommer auftreiben. Das war mindestens von Nöten, denn für 73 hatte er von der Gemeinde ein schmales, abschüssiges Stück Erde am Ortsrand von Niederkail erworben, das, mit einer knotigen Eiche bewachsen, wenig Platz für eine Scheuer oder einen Stall ließ.

Das ganze Jahr über trug sich Kläs mit Bauplänen, den Kopf voller Zahlen und Maße, hielt auf seinen Handelsreisen überall ein Auge auf günstiges Holz, auf Lehm oder Eisen. Man sah ihn im Wald Bäume kaufen, fällen, sie in die Säge und auf die Zimmerei tragen. Mehrfach holperte sein Fuhrwerk ins Kylltal, um Tür- und Fensterlaibungen aus Sandstein, außerdem Steinplatten für die Fußböden zu holen. Allewege war er beflissen, nebst Waren für den eigenen Handel auch preiswerte Mobilien, Geschirr und Leinwand für den Haushalt zu erstehen.

Im Winter geriet er mit dem Fuß in eine Fuchsfalle. Haut und Fleisch wurden zerquetscht, so dass er monatelang nur mühselig vorankam. Nicht nur die Vorbereitungen für den Bau mussten unterbrochen werden, ein ganzes Jahr zitterte er um seine Existenz.

Erst im Frühjahr 1827 wurde der erste Stein gelegt und Katharina, furchtsam und mit einem Hang zum Aberglauben, hatte darauf bestanden, dass nach alter Sitte zwischen Steinen und Mörtel eine Schrift eingemauert wurde, welche mit ihren Namen und der Jahreszahl versehen war. »Wirst sehn, dat bringt uns Glück!« Und Glück konnten sie brauchen.

Drei Mann hatte Kläs gedingt, denen er alle Tage bis St. Martin Speis und Lohn geben musste, zudem Brot und Milch für die Familien. Die Zimmerer und Maurer nahmen den größten Batzen. Dann kamen ein Hafner, ein Glaser und zwei Schreiner. Kläs legte selbst Hand an, wo es ging, schuftete nach Kräften, konnte sich dadurch zwar manchen Thaler sparen, dennoch musste er ständig in seinen dünnen Beutel greifen, in dem er oft nichts als Staub fand. Auch war die Sache mit dem Fuß nicht ausgestanden, der Handel musste fortgeführt werden, was alles erschwerte.

Dass sie im Sommer darauf einziehen konnten, verdankte er einer Base, die zwar selbst erbärmlich lebte, ihm aber trotzdem ein Darlehen für Baumaterialien eingeräumt und zu einem Strohdach verholfen hatte, das auf Wetter- und Kehrseite auf 30 Jahre Haltbarkeit ausgelegt war.

Das Haus war aus Bruchstein gemauert, die vordere Fassade mit Kalk getüncht. Von der Straßenseite aus sah man auf zwei düstere und schmucklose Fenster sowie eine Tür, aus Eichenholz gezimmert und mit Eisenwerk und dickköpfigen Nägeln versehen.

Die Wände im Inneren des Hauses waren niedrig und bestanden aus einem mit Lehm verschmierten Flechtwerk. Hinter der Eingangstür befand sich die Feuerstelle, links davon die Küchenkammer. Unter dem Küchenfenster stand die Gieß, ein Spülstein, mit einem Ablauf nach draußen, auch ein Tisch mit einer Muhl[3]. Außerdem gab es noch Kammer und Stube, sowie einen Schlafraum für Kläs und Katharina. Die Eiche vor dem Haus hatte den Bau schadlos überstanden und reckte die Äste nach dem Strohdach.

Dennoch; es mangelte an allem. Aus den niedrigen Fenstern lugte die blanke Armut. Die Feuerstelle war ohne Takenplatte und bloß mit einem provisorischen Kesselhaken versehen, den Wänden fehlte der Kalk, den Taken die Türen. Mit je einem Esslöffel und einem Leintuch begannen sie ihren Haushalt. Wochenlang konnte Kläs nicht auf den Hausier. 14 Pfennige behielt Katharina in ihrem Kissen. Mindestens dreimal nutzte sie den Zichoriensatz, um Kaffee daraus zu brühen. Sie trocknete Eicheln und machte sie zu Mehl, doch der morgendliche Brei wurde immer flüssiger, das schwarze Brot härter. Der Schuldenberg und die Not, die Familie nicht satt zu bekommen, nagten besonders an Kläs. Zudem bekümmerten ihn die Maläste seines Sohnes Peter, weswegen Katharina auch im zweiten und dritten Jahr nicht mit auf Reisen gehen konnte.

Der Junge war nicht bloß zum Zeitpunkt seiner Geburt ein elendes Geschöpf gewesen, er blieb es auch in den folgenden Jahren: klein, mager, von chronischen Hitzen geplagt. Obwohl Katharina ihn ständig mit Schmand einrieb, neigte seine juckende, fast schrumpelige Haut dazu, sich immerfort zu schuppen. Bei jeder Berührung schrie er auf, trampelte mit den Beinen, stieß nach der Mutter. Einmal hatte ein Doktor nach ihm gesehen, aber nur festgestellt, dass es die Lungen seien, dass alles schon besser werde und der Junge Zeit brauche.

Aufgrund des ungeklärten und sonderbaren Befindens wurde Peter von der Mutter verzärtelt, was sich nicht änderte, als zwei Sommer später Elisabeth, die Schwester, geboren wurde. Kläs, dem jegliche Hätscheleien zuwider waren, hielt Katharina an, den Jungen härter anzufassen. »Aus dem Jung soll en Hausierer werden! Kein Schlappes!« Dennoch blieb Peter weich und sanft, erschien oft kurios und auf nicht zu erklärende Weise absonderlich. Es war nicht nur, dass er ungewöhnlich ruhig war und kaum sprach, er wollte auch nicht laufen, saß stattdessen am liebsten unterm Tisch und wenn seine grauen Augen nicht in ständiger Bewegung gewesen wären, hätte man ihn für empfindungslos halten können. Einmal hatte ihm Kläs eine Walnuss geschenkt und tagelang war das Kind damit beschäftigt gewesen, auf die braune Schale zu schauen, die feinen Rillen mit den Fingern nachzuempfinden, die Nuss in den Mund zu stecken, sie zu schütteln oder zu rollen. Irgendwann hatte Kläs das Spielzeug aufgebrochen, Peter die zwei Hälften gezeigt, womit er seinen Sohn erschreckte und ein minutenlanges, krampfartiges Gewinsel auslöste. Ungeschickt war der Junge danach ans Fenster gekrochen, ans Licht hatte es ihn gezogen, wo er lange saß, mit den zuckenden Händchen nach den Wolken reckte, sie dabei drehte und bisweilen in ein seltsames Gelächter ausbrach. Am Abend, als das Talglicht entzündet wurde, kniete er vor der rußenden Flamme, hob die Hände zum Licht, betrachtete fasziniert die vom roten Schein durchdrungenen Fingerkuppen, die unter der Haut schwärzlich schimmernden Adern.

Dieses Spiel wurde ihm zur Gewohnheit und – sooft Kläs ihn auch hochriss und schüttelte – Peter blieb dabei, entdeckte bald, dass die Bewegungen seiner Hände vor der Lampe wunderbare Gestalten an die Wand zauberten und verbrachte viel Zeit damit, sich unterschiedliche Figuren auszudenken, denen er Laute zuordnete. »Huhuliiii, dadaka….garrrr.« Jedes Mal, wenn Kläs von seinen Verkaufstouren nach Hause kam, erschrak er über diese Laute, schlug seinem Sohn auf Hände und Mund, zerrte ihn vom Licht weg, schüttelte ihn und schrie nach Katharina: »Wat is dat bloß? Die Tön, wenn der zu reden anhebt. Sprechen soll der, er is doch schon vier …«

Katharina gab sich wenig Mühe, dem stillen Jungen Sprechen beizubringen, hielt statt dessen an einer einfältigen Kindersprache fest, die sich zwischen den beiden mit der Zeit ergeben hatte. »Schwätz ordentlich mit dem Kind!«, forderte Kläs, »Süppichen und Deckichen – dat muss aufhören, wenn du net willst, dat der Pitter bald für blöd gehalten wird!«

»Ach woher denn«, schüttelte sie den Kopf, »der versteht die richtigen Wörter schon. Dat is doch nur zwischen uns, gell Pitter? Weißte Kläs, der macht sich sein eigenen Wörter. Wat is denn da dran schlimm? Ich weiß, wat der meint.«

»Ja, du weißt, wat der meint, aber sonst weiß dat keiner! Wart mal ab, über den Jung wird gelacht, wenn du so weitermachst.« Katharina ließ sich durch Kläs’ Rede nicht beeindrucken. Sie war es zufrieden, dass Peter still war, sich gerne selbst beschäftigte und dankbar für jede noch so kleine Aufmerksamkeit war. So blieb ihr Zeit für Elisabeth und den Hausstand.

Katharina war eine bedächtige Frau. Sorgfältig achtete sie darauf, dass alles in der Ordnung blieb, die sie gelernt und von ihren Eltern übernommen hatte. Ihr braunes Haar, das sie zu einem Zopf geflochten als Dutt trug, bedeckte meist ein Tuch. Unter einer hohen Stirn blickten dunkle, sinnende Augen, mit denen sie, wie Kläs meinte, den Kailbach hätte ausbrennen können. Anders als er, dem Äußerlichkeiten nichts bedeuteten, hielt sie trotz der geringen Möglichkeiten so gut es ging auf sich, pflegte ihre Kleider, trug mit Stolz einen Haarschmuck, eine Klammer aus Perlmutter mit eingeritzten Blumen, die Kläs ihr, bevor sie verheiratet waren, von seinen Reisen mitgebracht hatte. Abgesehen von dieser kleinen Eitelkeit war sie eine Schafferin, die es, als Folge von Kläs häufiger Absenz, gewohnt war, selbst zu entscheiden und anzupacken. Pausenlos sprang sie hierhin und dorthin, sah auf alles, versorgte den Haushalt selbstständig. Besondere Fertigkeit hatte sie im Nähen entwickelt. Diese Näharbeiten sorgten bei Kläs für Bewunderung, zauberte sie doch selbst aus kleinsten Fetzen noch Nützliches. Obwohl man hätte annehmen können, dass sie besonders Elisabeth ausstaffieren mochte, so war es doch vornehmlich Peter, den sie mit ihrer Arbeit bevorzugte. Oft, wenn sie mit der Nadel auf- und abfuhr, saß er zu ihren Füßen und während sie versuchte, ihn mit ihrer einfältigen und simplen Art zum Lachen zu bringen, bewegte er die Hände vor dem Nählicht und ahmte ihre äffischen Worte nach, ihren Klang, die Melodie.

Mit allen Mitteln versuchte Kläs, dem Jungen die albernen Worte der Mutter wieder auszutreiben. Regelmäßig zog er das Kind unterm Tisch hervor, zeigte auf Gegenstände, die er benannte, sagte ihm Wörter, die er nachsprechen sollte: »Kanne, Tisch, Licht …« Freudig beteiligte sich Peter, plapperte eifrig alles nach, bildete Sätze, zeigte Freude am Spiel seines Vaters. In aller Regel beruhigte sich Kläs schnell wieder. »Der kann et wirklich, aber trotzdem, du musst richtig mit ihm sprechen, der Jung braucht Ansprach …«

»Der kann alles, wenn er nur will«, entgegnete Katharina, »ich mach mir um den kein Sorgen. Guck dir doch mal dem Bilger seinen Sohn an, der schwätzt gar net. Dagegen is unser Pitter en Goldjung!«

Peters Befinden blieb unbeständig. Für jeden Infekt war er empfänglich, er litt an Fiebern und chronischem Husten, war blass und kraftlos. Wegen der Ränder unter den Augen verabreichte ihm Katharina ein Wurmmittel und päppelte ihn mit Haferschleim und Milchsuppe. Wenn sie an Samstagen den Badezuber füllte, durfte er als Erster ins Wasser, wurde anschließend in warme Tücher gehüllt und mit Tran eingerieben. Um Elisabeth, die das Wasser als Nächste benutzte, wurde deutlich weniger Aufhebens gemacht, war sie doch gesund und robust.

Als Peter über fünf Jahre zählte, wurde er etwas kräftiger. Schwarze, dichte Haare, die an das glänzende Gefieder eines Raben erinnerten, umrahmten sein freundliches, offenes Gesicht mit den grauen Augen. Die seltsamen Töne hatten zwar nachgelassen, dennoch blieb seine Sprache merkwürdig. Häufig redete er fremdartig altklug, bald aber brabbelte er wieder wie ein Säugling. Einmal, als Kläs den Jungen beauftragte nach seiner Schwester zu sehen, verzog er den Mund, fing ein lautes Jaulen an, an dessen Ende ein deutliches »Bähhh« zu hören war. Katharina, die die Szene verfolgte hatte, kam lachend näher: »Er will net auf dat Lies aufpassen. Weil dat Kind doch ständig sabbert. Der Tücher sind nie genügend beizubringen …« Kläs setzte Peter nochmals zu: »Du passt jetzt auf unser Lies auf und hörst auf zu jammern. Jammerst ja wie en Hund!« Peters Antwort kam laut, deutlich und in bester Aussprache: »Dat Lies is en Speikind. Und Speikinder sind Gedeihkinder.« Kläs erschrak. »Wat sagt der da? Wo hat der dat denn her?«

»Och, dat hat der aufgeschnappt. Dat reimt sich. Und alles wat sich reimt, gefällt dem Pitter«, war die simple Antwort.

Je älter Peter wurde, desto mehr suchte er sich eigene Räume, spielte am Dorfbrunnen oder auf der Wiese am Haus, saß selbstvergessen mit dem Rücken an der alten Eiche und ließ seinen Blick in die Ferne wandern. Auch der Bach, der an die Wiese grenzte, zog ihn an mit dem Geglucker, den glitschigen Steinen, den Molchen und Fischen. Der Großvater hatte ihm aus Schilfrohr eine Flöte geschnitten, mit der er Melodien erfand und Vogelstimmen nachahmte. Stundenlang horchte er nach dem Gesang in der Luft, dem Trompeten der Haolegäns, dem knarrenden, rauen Gesang des Rohrspatzes und dem kreischenden Rätschen des Eichelhähers. Oftmals überraschten ihn die Töne, die er der Flöte entlockte, weil sie so täuschend echt klangen.

Barfuß lief er, verdreckt die Füße, schwarz die Zehennägel. Sein braunes Wams reichte ihm nur bis zum Gürtel und zeigte, besonders an den Armen, eine Vielzahl von Flicken. Das grobe Hemd ließ die Brust fast unbedeckt, die Leinenhose, altersgrau und zerknittert, war hoch über die Knie heraufgezogen. Die schwarzen Haare waren so lang wie die eines Mädchens, wirr und strähnig hingen sie um seine Schultern. Ständig waren seine Augen in Bewegung, betrachteten und beobachteten alles aufs Gründlichste.

Gleich hinter dem Dorf fing der Wald an, der sich bis nach Quint zog. Wenn ihm der Raum um seines Vaters Haus zu eng wurde, lief er in die Bleichwiesen, über die Felder, von dort in den Wald, zum Heiligenhäuschen mit der Marienstatue, zum Augenbildchen oder zur Brandenmühle.

Oftmals musste Kläs ihn suchen und aufscheuchen, und immer wenn er ihn fand – einmal hatten sie ihn bis zur Mitte der Nacht gesucht – ,spürte er, dass er eine tiefe Ruhe störte und diese Störung zeigte sich in Peters Blick, der ihm unsicher und beirrt vorkam. Wortkarg folgte er seinem Vater nach Hause, mokierte sich nie, blieb aber entrückt und still.

Im Herbst brachte er eine verletzte Amsel mit und bat darum, das Tier pflegen zu dürfen. Er hatte es aus einer Schlinge befreit, die ein Bauer aus Pferdehaaren angefertigt und in den Büschen aufgehängt hatte. Unermüdlich kümmerte Peter sich, sorgte für Futter und sprach mit dem Vogel. Als sich die Amsel wieder aufschwang, blieb er wehmütig zurück, flüsterte ihr etwas Wohlgemeintes hinterher und wischte sich die Augen.

Ein anderes Mal trug er, sehr zu Katharinas Unwillen, einen Hasen mit einer verwundeten Vorderpfote nach Hause, den er wochenlang in einer Kiste päppelte. »Willst wohl Viehdoktor werden?«, lachte Kläs, dem die fürsorgliche Ader seines Sohnes nichtsnutzig schien. »Wat du all anschleppst …«, wunderte er sich, während sein Blick über seltsame Fundstücke glitt: Vogelfedern, Steine, Moosstücke, rote Beeren, eine tote Blindschleiche. Auch Rehköttel waren darunter, schwarz und rund wie Perlen. »Wat willste bloß mit all dem Zeug?«

Hätte Kläs ihn gelassen, Peter wäre den ganzen Tag draußen geblieben. Immer gab es dort etwas zu entdecken. Er lag im Schilf, spielte am Bach, sprang Kröten und Libellen nach. Oft kam er nach Hause, die nackten Beine voll saugender Blutegel. Er wusste, wo im Gras die Schnepfen brüteten, wo die Habichte und Hühnervögel ihre Nester bauten, hatte aufgepasst, wann der Dachs mit dem Winterschlaf begann.

Allzu gern war er bereit, wenn Katharina ihn mit einem Eimer in den Wald schickte, Maronen zu suchen oder Stinkmorcheln. Zuwider war es ihm, wenn er sah, dass die beiden Melzers vom Nachbargehöft Nester plünderten, Gelege zertraten oder den Vögeln Federn ausrissen.

Erst kürzlich hatte er beim Herannahen der Brüder Vogeleier aus dem Nest genommen und sie unter dichten Sträuchern versteckt. In der Gewissheit, die Eier gerettet zu haben, legte er sie später ins Nest zurück. Ins aufgebrachte Geflatter und Geschrei der Vogeleltern flüsterte er: »Ruhig, ruhig, da habt ihr sie ja wieder, die Melzers sind ja fort …«

Von der Rettung der Eier erzählte er seiner Mutter. »Du hast Eier aus dem Nest geholt? Jetzt gehn die Alten net mehr dran. Vogeleier darf man net anfassen.«

In aller Frühe rannte Peter zurück, beobachtete das Gelege, fand es, wie Katharina gesagt hatte, verlassen. Tränen schossen ihm in die Augen. Verzweifelt nahm er die gesprenkelten Eier an sich, barg sie vorsichtig in seinem Wams. Still saß er bis zum Mittag unter einer Fichte, hoffte der Brut mit seiner Wärme die Eltern ersetzen zu können. Als es läutete, packte er die Eier in Gräser und legte sie wieder ins Nest.

Auch an den folgenden Tagen kam er mehrmals, wiederholte den Vorgang, wärmte und hauchte. Nach einer Woche fand er das Nest zerstört, auf dem Boden lagen Schalen. Mit nassen Augen, den Rücken gelehnt an seine Fichte, stand er, bis ein Spottgeschrei sich erhob. »Du Blöder!«, riefen die Melzerbrüder, die hinter Tannen hervortraten, sich auf die Schenkel klopften und vor Lachen prusteten. »Da ist ja unsere Glucke!«, grölte Lorenz, der Älteste, zeigte sein lückenhaftes Gebiss in einem hässlichen, platt gedrückten Gesicht und knuffte ihn gegen die Schultern. »Jetzt ist Schluss mit der Brüterei«, sagte er und zeigte auf die zertretenen Schalen, »dat hättste sowieso net geschafft, oder biste doch en Gluck?«

»Lasst mich in Ruh!«, schrie Peter und wollte fort, aber die beiden rissen ihn an der Weste und schon spürte er eine Faust im Gesicht, einen Tritt gegen das Schienbein. »Du Glucke! Gluck, gluck, gluck…!« Er hielt die Hände vors Gesicht. Ein heftiger Schlag traf seine Schläfe, dann den Bauch, den Kopf. »Ja, en richtig Gluck biste. Heult wegen nem Vogelei!« Er mühte sich fortzukommen, aber Ludwig hielt ihm ein Bein. Im Fallen schrammte Peter gegen einen Baumstamm und sofort stürzte sich Lorenz auf ihn, drückte ihn zu Boden, kreischte und schrie, während Ludwig ihn mit derben Tritten malträtierte. Schützend hielt Peter die Hände über dem Kopf, was wenig half. Die Jungen keuchten, in einen Rausch geraten schlugen nun beide zu. Erst als er sich nicht mehr muckste, ließen sie ihn liegen und rannten fort.

Ende Oktober war Kläs im Hunsrück gewesen. Zu Allerheiligen kehrte er nach Niederkail zurück, dreckig und zerschlagen. Statt eines Grußes warf er seinen Münzbeutel aus Katzenfell auf den Tisch, setzte sich und vergrub das Gesicht in den Händen. Unsicher stand Katharina mit nackten Füßen auf den kalten Steinplatten in der Küche. »Ich hab Wasser gewärmt. Wenn du dich waschen willst?« Kläs hob den Kopf. »Ach lass! Bleib einfach still! Und frag net. Zähl nach, wenn du meinst, dat hilft. So schlecht war et noch nie. Unablässig frag ich mich, wo dat Geld für die Hypothek herkommen soll. In Simmern sind Händler aus dem Elsass mit bunter Ware aufgetaucht. Dat hat den Leuten gefallen. Im Trierer Land war auch nix umzusetzen. Und noch wat; seit Morbach lahmt der Esel und wir müssen damit rechnen, dat dat Tier den Monat noch verreckt.« Schweigend sahen beide auf Kläs’ Beutel, der mit einer Schnur vielfach umwickelt war. Vom Fenster her zog es. Kläs zitterte.

Jetzt stand der Winter bevor und bis März gab es kaum Einnahmen. Ein paar Flickarbeiten für Katharina und ihn, vielleicht Feldarbeit im Februar, sonst nichts. Dieser Winter würde schwer an ihrem ohnehin schmalen Geldvorrat zehren, an eine Rückzahlung der Hypothek war nicht zu denken. Schon im Sommer war der Geldeintreiber da gewesen und erst wieder gegangen, als ihm Kläs schriftlich versicherte, nach der Verkaufstour genügend Bares zu haben und den Zins zu zahlen. Das war das Einzige, worauf sie hoffen konnten. »Aber dat is immer noch besser wie die Sach mit Lenzen Jupp«, seufzte er und blickte gedankenverloren aus dem Fenster, »ach je, der Jupp …«

Im vergangenen Frühjahr hatte die Bezirksregierung mit Hilfe von Agenten die Bauern aufgefordert, als Siedler nach Brasilien zu gehen. Groß waren die Anreize, geradezu paradiesisch. Je nach der Familiengröße gab es bis 600 Morgen Ackerland, zudem Wiesen und Wald als freies, ewiges Eigentum. Auch Pferde, Kühe und Schweine wurden versprochen sowie im ersten Jahr täglich ein Franken pro Kopf, im zweiten Jahr die Hälfte.

Auf der Kirmes war Kläs zu Ohren gekommen, dass auch Lenzen Jupp sich mit seiner Frau und fünf Kindern für das Auswandern entschieden hatte. »All die Vorzüg«, hatte Jupp geprotzt und seinen Schoppen hochgehalten, »da wärste ja dumm hierzubleiben!« Kläs hatte ihm einiges zu bedenken gegeben, aber Jupp lockten die Versprechungen. Also ließ er sich darauf ein und unterschrieb, wie viele andere, das Auswanderungsgesuch.

»Ich hab dem immer gesagt, er soll aufpassen«, sagte Kläs und dachte daran, wie schwer bei Jupp schließlich doch der Moment wog, als Haus und Hof überschrieben wurden, der Entschluss schließlich zur Reife gedieh. »Angst hat der gehabt und dat Louise auch«, fuhr er fort, »und wat is jetzt? Ach Kat, mit uns machen se doch, wat se wollen …« Katharina hatte zwar gehört, dass einige der Auswanderer wieder zurück waren, von Jupp aber hatte sie nichts mitbekommen. »Der is also auch weg?«

Kläs schüttelte den Kopf. Eine Weile schwieg er. Dann begann er zu erzählen. »Kat, du weißt ja gar net, wie et zugeht. Bis Bremen hat der Jupp mit seiner Frau den Karren gezogen; en Esel hatten die ja schon lang net mehr. Und wat denkste, wat passiert is, als die da oben am Hafen ankamen? So en lumpig Regierung in Brasilien! Die haben die Einreisen eingestellt, et wären genug der Kolonisten, bloß noch Handwerker würden gebraucht.«

»Und dann?«

»Dat Schiff hat keinen mehr aufgenommen. Da konnten die nix machen. Mit Karabinern hätten sie dagestanden. Wat meinste, wat da für en Elend ausgebrochen is in den Hafenstädten! Die wussten all net mehr wohin. Et war doch alles verkauft und dat, wat se dafür eingesteckt hatten, war so lächerlich, dat et netmals für die Hinfahrt gereicht hat.« Er griff nach dem Münzbeutel und wog ihn in der Hand. »Dagegen geht et uns noch gut. Der Jupp is jetzt in noch schlimmere Armut gestoßen und schämt sich auch noch dafür. Et sind etliche wieder da. Aber denen wird der Weg schwer gemacht. Im Hannoverschen durften sie wegen Mittellosigkeit net über die Grenz. Durchreise verweigert!« Er schlug auf den Tisch. »Und weißte, wat in der Zeitung stand?« Katharina schüttelte den Kopf. »Dat die Auswanderer all ihr Geld verzehrt haben und den Gemeinden jetzt durch Bettelei zur Last fallen. Wat sollen die denn sonst machen? Unser Bezirksregierung schreibt, dat se einstweilen net anerkannt werden sollen als Gemeindemitglieder. Sie hätten durch die Unterschrift für die Ausreis Untertanenrechte freiwillig aufgegeben. Fremde wären et jetzt, auch der Jupp, Fremde, dat muss man sich mal vorstellen …«

Auswandern war für Kläs undenkbar. Einem Verrat wäre es gleichgekommen, den heimatlichen Boden mit einem fernen Weltteil zu vertauschen, dessen Sprache und Sitten ihm unbekannt waren.

[2] Hotte: ein aus Weiden geflochtener Rückentragekorb, kleiner als eine Retz, wurde oft von Frauen benutzt.

[3] Muhl: Backmulde

Haolegäns

Als das Frühjahr kam, entschied Kläs, nicht mehr alleine, sondern mit der ganzen Familie auf den Handel zu gehen. »Dat mit den kurzen Touren bringt nix ein. Wenn wir net verhungern wollen, müssen all anpacken. Die Sach mit dem Pitter is hoffentlich ausgestanden, einmal muss et eben sein, ihr müsst euch dran gewöhnen.«

Anfangs sprach noch einiges dagegen. Im Januar hatte Kläs den Esel zum Abdecker gebracht und es kostete ihn harte Überzeugungsarbeit, sich beim Schwiegervater Ersatz zu erbetteln. Außerdem zog Katharina immer wieder Peters bedenklichen Gesundheitszustand ins Kalkül. Dennoch; um Lichtmess sichtete Kläs das Lager, den Bestand. Er taxierte die Waren, die vom Vorjahr noch übrig waren, und machte sich eine Liste, was neu angeschafft werden musste, berechnete Kosten und Einnahmen und beantragte auf der Bürgermeisterei einen neuen Wandergewerbeschein, auf dem er die Handelsware eintragen ließ.

Kurz darauf holte er den Esel bei den Schwiegerleuten ab, packte Peter auf den Karren und fuhr mit ihm nach Eisenschmitt, um Körbe und Matten einzuhandeln.

Dunstig war es im Salmtal, der Wald verhangen, die Wege schlammig. Düster stand eine einsame Hütte am Bach, regendurchtränktes gestapeltes Holz türmte sich an der Wand. Kalt und nass war es auf dem Karren. Sie sprachen wenig. Erst als sie sich Eichelhütte näherten, einer Eisenschmiede, von wo aus Funken in den grauen Himmel stoben und Männer mit nackten Oberkörpern, erhitzten und verrußten Gesichtern Feuer für die Erze schürten, wurde Kläs gesprächiger. »Da kommen die Takenplatten für die Feuerstellen her«, erklärte er, fügte auch hinzu, was er über Eisenherstellung wusste und lange noch reckte Peter den Kopf nach dem rauchigen Ort mitten im Wald.

Bei einem Korbwarenhändler in Eisenschmitt tauschte Kläs einen Krug gegen eine kurze, aber hohe Hotte ein. »Die is für dich«, lachte er, indem er sie mit Riemen auf Peters Rücken befestigte und ihn dabei zuversichtlich gegen die Schulter knuffte. »Jetzt biste auch en Händler. Noch en paar Tag, dann kann et losgehn.«

Anderentags in Niederkail wurde der Esel beschlagen, der Karren beladen. Der Esel der Schwiegereltern war kräftig. Kläs konnte dem Tier nicht nur beidseitig größere Strohkörbe überhängen, es würde auch abwechselnd eines der Kinder tragen, dazu den breiteren Karren ziehen, auf dem er einen Strohsitz und ein Brett als Sitzbank befestigte. Er lud Säcke mit Kleidern und Decken auf, Waren vom Vorjahr, Bretter zum Aufstellen der Ware auf Märkten, dazu Proviant. Den Hafersack mit Heu und Häcksel für den Esel band er seitlich an den Holzstreben fest. Das Wasserfass füllte er nur halb, um das Tier zu schonen. Die Händlerglocke aus schwerem Messingguss schnürte er mit einem Seil an einen Eisenring neben der Deichsel.

Als einen Tag nach Gertrudis die Kraniche am Himmel auftauchten, war Kläs nicht mehr zu halten. Zunächst sollte es des Einkaufs wegen nach Binsfeld und Niersbach gehen, wo es Töpferware gab. Das war an einem Tag zu erledigen. Von dort wollte er über Speicher und Trier an die Saar gelangen, dann nach Wallerfangen und auf die Fenner Glashütte. Kurz dachte er daran, nach Ahlen zu ziehen, in die Provinz Westfalen, zur neuen Stanz- und Emaillierfabrik »Westhues & Gröne«, um Kochtöpfe, Siebe, Messbecher und Pfannen einzuhandeln. Allerdings würde das einen Aufwand von acht Tagesstrecken bedeuten, bevor er überhaupt seine Ware hätte. Viele der Niederkailer Händler hatten vor, sich zu Pfingsten in Ahlen zum großen Händlerfest zu treffen. Obwohl Kläs gerne mit von der Partie gewesen wäre, entschloss er sich für die erste Strecke: Wallerfangen und Fenner Hütte, von dort in die Rheinpfalz. Das war seine einstige Route, die er länger nicht gefahren war und er hoffte darauf, den alten Kundenstamm anzutreffen, vielleicht noch die Kunden seines Vaters. Der Verkauf könnte folglich im Hunsrück losgehen, dort erwarteten ihn Stammkunden speziell für das Steingut. An die begehrten Emaillewaren dachte er über seinen Händlergenossen Johann Maus heranzukommen, den er unterwegs treffen würde. Oft schon hatten sie untereinander Waren getauscht, dadurch das Angebot erweitert und sich Wege gespart.

Als sie aufbrachen, wüteten noch Märzstürme, stürzten sich mit Wucht in die Täler, rissen und rüttelten an den Leinwänden der vielen Hausiererwagen, die sich zur gleichen Zeit auf den Weg machten. Der Nachtwächter, dem sie morgens begegneten, hatte die ganze Nacht nach Feuer Ausschau gehalten; mit roten, durchwachten Augen winkte er den Karren hinterher, die sich bald in alle Richtungen der preußischen Provinzen zerstreuten. »Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, o Herr!«

Noch lag Schnee auf den verödeten Feldern. Eine Kutsche, die in aller Frühe nach Binsfeld gefahren war, hatte eine schmale Spur hinterlassen. Stoßweise blies Wind aus Norden. Von den freien Feldern her fegte er ihnen ins Gesicht, rötete Nasen und Ohren. Hinter Mulbach schwang sich ein Schwarm Haolegäns auf und blieb einige Zeit schreiend über ihren Köpfen.

Mit rundem Rücken stapfte Kläs in seinen blauen Leinenkleidern neben dem Esel, den breitrandigen Hut auf dem Kopf, die Hände im Ärmel vergraben. Gebückt vor Kälte ging Peter, der sich über den Leinenwams einen Schal bis unter die Augen gezogen hatte, hinter seinem Vater, dessen breiter Rücken ihm den Wind abhielt. Zwischen Körben und Säcken saß Katharina auf dem Sitzbrett des Karrens. Um wärmer zu sitzen, hatte sie Stroh darüber verteilt. Ihr langer Rock aus Leinen war vorne hochgeschlagen, so dass man die abgenützten Schuhe sah, zwischen denen der Henkelkorb mit der Wegzehrung klemmte. Mit der einen Hand hielt sie sich den Kragen ihrer zugeschnürten Jacke aus blauem Kattun schützend um den Hals, mit der anderen umfasste sie den Säugling auf ihrem Schoß, den sie in eine warme Decke gepackt hatte. Nur noch die Augen des Kindes sahen heraus.

Vereinzelt hatten Bauern mit Ochsengespannen begonnen, die Felder zu pflügen. Auch Kinder waren darunter, die Steine in Körben sammelten und mit Harken Maulwurfshügel zerstreuten, um an die ersten, bleichen Blätter des Löwenzahns zu gelangen. Gebückt arbeitende Frauen mit weißen Kopftüchern warfen Unkraut aus und lockerten mit Hacken den Grund. Ein Geruch nach frisch aufgeworfener Erde zog herüber. Eine der Frauen richtete sich auf, wischte die Stirn mit dem Handrücken und winkte nach dem Karren. »Jetzt werden die Felder geputzt!«, lachte Kläs und grüßte zurück.

Sie zogen über ein kahles Plateau mit hungrigen Ginsterbüschen. Dann nahm hoher Wald die Wanderer auf. Tannen, deren raue, verwitterte Stämme wie Pfeiler in den Himmel ragten, standen dicht und hoch. Kläs schimpfte über die schlechten Wege, die groben Steine, die den Gang schwer machten, besonders, wenn sich der Esel Steigungen hinaufquälen musste.

Binsfeld kam in Sicht. Basaltrücken erhoben sich, dickhäutig lagen sie, karg bewachsen. »Vor 100 Jahren gab et hier ne Poststation mit ner Verbindung nach Brüssel und Wien«, erklärte Kläs seinem Sohn und ergänzte, dass dank der Ton- und Kiesgruben, der vielen Gewässer und der guten Handwerker, die Gegend berühmt sei für Töpferwaren. Einkaufen wollte er hier, außerdem einen Hausierer aus Landscheid treffen, einen ehemaligen Schulkameraden, mit dem er einen Krug zu tauschen gedachte, ein altes Glücksritual der Händler.

Im Ort reihte sich Werkstatt an Werkstatt. Außer Tongeschirr wurden hier Wandplättchen hergestellt, wovon unzählige vor den Hütten auf Tüchern und Brettern auslagen. Die Plättchen sahen aus, als seien sie aus Stein. Katharina meinte, dass es Basalt wäre, aber Kläs lachte sie aus. »Nee, Kat. Tonerde is et, der Eisen, Soda und Salz beigemengt werden. Alles wat man hier sieht, is getöpfert.« Zum Beweis schob er sie in eine Hütte, wo ein hagerer, krumm gewachsener Mann mit auffallend fahler Haut an einer Töpferscheibe saß, die er barfüßig antrieb. »Dat is der Besitzer selbst, Melchior Manz.«

Gebannt sah Peter zu, wie Manz geschickt den Daumen in den Ton drückte, so dass der Klumpen auseinander ging, langsam eine Wandung aufstieg und eine bauchige Wölbung entstand. Mit nackten Füßen hielt er die Scheibe in Schwung, stülpte mit flinken Fingern die erdigen Ränder zu einer Art Saum, weitete den Hals des Gefäßes, so dass bald schon eine Vase erkennbar wurde. Erstaunlich, wie scheinbar mühelos aus den Erdenklumpen Geschirr aller Art wuchs. Rechts von Manz standen lange Reihen von Krügen und Vasen, ineinander gestapelte Schüsseln. Links von ihm befand sich ein weiterer Werkraum mit einem Kachelofen und einem Tisch, auf dem graue Tonballen lagerten.

Hinter dem Töpfer beobachteten sie einen Hafner, der die Masse mit der Hand walkte und immer wieder kleine Steine herauspickte. Ein anderer kniete auf dem Boden und bemalte eine Serie brennfertiger Krüge.

Während sich Kläs nach dem Hausierer umsah und herumfragte, lud der Hafner Peter ein mitzuhelfen, aus den Tonklumpen pflastersteingroße Würfel zu formen. »Dat kannst du schon. Danach wird alles mit feinen Drähten in Scheiben geschnitten und dann zum Trocknen an die Luft gebracht. Dat ist aber längst net alles«, verriet er ihm, sah dabei aber immer nur Katharina an und machte sich, obwohl sie Elisabeth auf dem Arm trug, während seiner Erklärungen recht nah an sie heran, redete von Engoben, von roten, weißen und braunen Tonsorten, von unterschiedlichen Bemalungen und Beschriftungen. »Manche Farben entstehn erst beim Brennen«, sagte er, drückte Katharina eine grünliche Kachel in die Hand und nutzte die Gelegenheit, ihren Arm zu berühren. Irritiert wich sie zurück. Auch Peter, der der Szene mit Befremden zugesehen hatte, wunderte sich, weshalb der Mann seiner Mutter alles so genau explizierte, obwohl er doch merken musste, dass sie sich nicht interessierte und ohnehin bloß auf den Vater wartete. »Wenn beim Kneten und Formen weiße Flecken auftauchen, so ist er net zu brauchen. Wenn er schwärzlich und klebrig ist, enthält er zuviel Erd und ist auch net zu brauchen.«

»Ja, wat is denn ideal?«, fragte Katharina und sah sich unsicher nach Kläs um. »Am besten, Ihr formt einen Wulst zu einem Kreis und wenn er net bricht, dann is et genau richtig.« Wieder war der Mann nah an sie herangekommen und Peter zog sie verärgert am Arm. »Kommt Mutter«, sagte er, »da hinten kommt Vatter, wir müssen gehn …«

Kläs hatte seinen Krug getauscht, klatschte in die Hände und rief: »Auf jetzt, et geht weiter!« Unterwegs, er ging jetzt mit Katharina neben dem Karren, die Kinder saßen auf dem Brett, erzählte er von einem Mann, der sich vor langer Zeit durch seltsame Versuche, die für die Weiterentwicklung der Glasuren notwendig waren, bei der Kirche verdächtig machte, die in ihm einen Hexer sah. »Auf dem Marktplatz haben sie ihn verbrannt, weil er mit Blei und Quarzsand Versuche gemacht hat. Wunderbare Farben sind dabei rausgekommen. Die Glasuren sind wichtige Geheimnisse. Manz hat deshalb keinen Gesellen. Damit dat Geheimnis in der Familie bleibt.« Er beugte sich zu Katharina und fuhr fort: »Also für mich wär dat nix. Dat is nämlich en gefährlich Sach.« Er drehte sich nach Peter um: »Durch dat Einatmen von Blei und Staub kriegt man leicht ne Vergiftung. Du hast doch den Mann an der Töpferscheib gesehn.«

»Der war so weiß im Gesicht wie unser Katz am Bauch.« Kläs lachte. »Da siehst du. Der hat kein Farb mehr. So sehn die nachher all aus!« Obwohl Peter an solchen Geschichten sonst immer besonderes Interesse zeigte, fragte er nicht nach und Kläs verstummte. Dem Jungen indes ging die Situation in der Hütte nicht aus dem Kopf. Abscheu gegen den Mann, der die Mutter so seltsam angelächelt hatte, stieg in ihm auf und er drehte sich um und spuckte auf den Boden.

Von den Geschäften in Herforst bekamen Katharina und Peter wenig mit. Der Aufenthalt war nur kurz; im November hatte Kläs bereits bestellt und nun lag die Ware verpackt und zur Abholung bereit. »Hier verlieren wir kein Zeit«, sagte er.

Hinter Herforst wurden die Wege abschüssig. Wieder roch es nach Erde, nach Moos. Beschwerlich war es, die Rinnsale zu überqueren, die alle der Kyll zuflossen, deren Wasserlauf immer wieder zwischen Hecken und Gestrüpp aufblitzte.

Einige Male blieb der Esel stehen, oft war es zeitraubend, ihn zu locken und zum Weitergehen zu bewegen. Eine Weile folgten ihnen Kinder, die auf den Feldern wilde Rapunzeln gesammelt hatten. Sie neckten den Esel, indem sie ihn am frischen Salat schnuppern ließen.

Mittags nieselte es, später fiel erneut Schnee. Langsam, wie unschlüssig, flogen die Flocken heran, von einem herben Wind getrieben. »So en Wetter is für uns Händler gar net schlecht. Dann sind die Bauern zu Haus, dat müsst ihr euch merken«, tröstete Kläs und fügte hinzu: »Der Schnee bleibt sowieso net mehr liegen.«

Kläs’ Wetterprophezeiungen erfüllten sich nicht. Am Nachmittag war alles zugeschneit, nur noch ein paar dürftige Hecken ragten wie Besen aus dem Weiß und wiesen den Weg. Peter saß auf dem Karren, versuchte die Füße durch Aufstampfen warm zu machen, behauchte die Hände. Unablässig schauerte Schnee nieder, vermischt mit Hagel, der die ersten grünen Blättchen erbarmungslos niederschlug. Das Treiben wurde so heftig, dass er den Eindruck hatte, der Himmel löse sich in Fetzen auf.

Der Esel plagte sich; die Wege waren ausgefahren, voller Löcher, loser Steine und Felsbrocken. Nirgends fester Grund. »Gut, dat wir keinen breiteren Karren haben. Jeder andere tät sicher umstürzen«, meinte Katharina. Die Räder drückten sich tief in den Boden, einmal stand dem Esel Schaum vor dem Mund. Trotz der Kälte triefte er vor Schweiß und seine Flanken zitterten.

Vor Niersbach kam ihr Gefährt gefährlich ins Schwanken; mehrmals schienen die Räder über den Fels hinauszurutschen. Ständig achtete Peter darauf, nicht einen der ausladenden Äste ins Gesicht zu bekommen.

Im Dorf rasteten sie an einem Sauerbrunnen und tranken. »Überall gibt et hier Krugbäcker«, erzählte Kläs dem vor Kälte zitternden Peter, »in Bruch und Zemmer, bis nach Speicher ziehn sich die Töpfereien. In Speicher halten wir. Dann geht ihr mit mir in eine Werkstatt und wärmt euch.« Bis Speicher war es zwar nicht weit, dennoch schien Peter der Weg durch den Wald endlos. Die Kälte ließ nicht nach. Einzig Elisabeth lag warm eingehüllt auf Katharinas Schoß und schlief.

Im Speicherer Wald mussten sie umgestürzte Baumstämme und Äste vom Weg schaffen, weshalb sie erst gegen Abend im Ort eintrafen. »Hoffentlich finden wir mit den Kindern noch en Herberg«, war Katharinas einzige Sorge, die aber unbegründet war.

Im Schalfelder Hof kamen sie unter. In der Stube des Gasthauses knackte und knisterte Holz im Ofen, es roch harzig. Bald saßen sie mit roten Gesichtern davor und reckten die Füße gegen die Ofentür. Eine Reihe von schweren genagelten Schuhen stand neben ihnen und verströmte einen Geruch nach Tran und Schweiß. Soldaten saßen in der Ecke. Peter horchte zu ihnen hinüber. Scherzend trommelten sie mit den Fingern auf den Tisch, während sie Spielkarten verteilten. Bauern kamen dazu, die Mützen und die Hüte voller Schnee. Sie schleppten Kälte und Nässe herein. Einer von ihnen legte sich neben dem Ofen auf den Boden, zündete mit schnellen, kurzen Zügen seine Pfeife, erzählte von den letzten Ernten, von einer Hungersnot und von Saupreußen.

Die ganze Nacht schneite es. Am Morgen behauchte Peter das Fenster, das mit allerhand Krügen und Gläsern verstellt war, rieb mit seinem Ärmel ein Guckloch in die fast blinden Scheiben. Draußen türmten sich die Schneehügel mannshoch um die Häuser. Dünne Rauchfäden kringelten sich aus den Schornsteinen, Krähen trippelten auf den Dächern.

Die Menschen blieben in den Häusern. Kein Fuhrwerk kam mehr voran. An ein Fortkommen war nicht zu denken.

In der nächsten Nacht polterte es an der Tür. Ein Gespann war auf der eiskalten Höhe stecken geblieben und nun stürzte ein Mann in die Stube, Hilfe zu holen, um den eingeschneiten Karren auszugraben. Rotgesichtig und schwitzend drängte er, dass es eilig sei, der Doktor müsse geholt werden, es sei keine Zeit zu verlieren, es gehe um Leben und Tod.

Sein Antreiben hatte Erfolg und bald war der warme Platz geräumt, die Männer verschwunden. Mit Getöse wurden in der Nachbarschaft Bauern aus dem Schlaf gerissen; mit Seilen und Schaufeln sah Peter seinen Vater mit dem Wirt und den anderen im Gestöber verschwinden.

Peter, der wegen der Unruhe in der Gaststube nicht schlafen konnte, starrte lange zu dem kleinen, mit Eisblumen verzierten Fenster. Obwohl es Nacht war, war alles hell vom Schnee. In den Kammern über ihm, wo das Korn lag, jagten sich die Marder. Er schlotterte trotz Jacke, Schuhen und Mütze, die er anbehalten hatte.

Am Morgen waren die Spuren der Männer verwischt. Der Schnee reichte stellenweise bis an die Dachtraufen und immer noch schneite es. Vorne an der Straße war nur ein Wehen und Wirbeln. Aus dem Dorf führte kein Weg hinaus. Bis zum Mittag waren nur ein paar Pfade freigeschaufelt.

Den ganzen Tag hockten Katharina, Peter und Elisabeth am Fenster in der Stube. Flocken knisterten gegen die Scheibe. Immer wieder äugten sie durch das beschlagene Fenster, das sie durch Wischen und Hauchen offenzuhalten suchten und waren gar nicht mehr dort wegzubringen, als die Thelenwirtin erzählte, dass die Kinder des Köhlers erst letzte Woche Wölfe im Speicherer Wald gesichtet hatten. »Oh Jessesmaria«, bibberte Katharina und äugte ängstlich in die graue Luft, »Wölf, oh Jesses! Und dat Wetter! Der Schnee friert schon in den Wolken. So wat haben wir schon lang net mehr erlebt. Und dat im März.«

Die Wölfe sorgten dafür, dass die Unruhe in der Stube wuchs. Aufgeregt rutschte Peter auf der Bank hin und her, ständig fragte er seine Mutter, ob der Vater sich zu helfen wisse, ob die Wölfe auch ins Dorf kämen. Es beruhigte ihn nicht, als die Wirtin das Ackergerät aufzählte, das die Bauern mitführten.

Spät kamen die Männer zurück. Mit starren Gesichtern und verfrorenen Händen scharten sie sich um den Ofen, massierten und behauchten die frierenden Körperteile, riefen nach Schnaps und fluchten. Von Wölfen sagten sie nichts. »Vielleicht können wir morgen weiter«, hoffte Katharina, »wenn für den Doktor freigeräumt is…« Aber Kläs winkte ab. »Viel zu gefährlich. Wir warten noch.«

Zwei Tage steckten sie fest. Kläs ließ sich kaum beruhigen, tobte, dass das Wetter zusätzliche Ausgaben verursache und er seine Zeit vergeude. Die Einkäufe in Speicher musste er zu Fuß erledigen und erstmalig durfte Peter ihn begleiten.

Die Töpferei des Johann Plein war Kläs seit Jahren bekannt. »Spezielle Sachen holen wir da«, erklärte er, »wirste nachher sehn. Du hilfst aussuchen. Die Weiber bleiben in der Wirtschaft.«

Mit leeren Hotten staksten sie durch den Schnee. Plein, ein älterer Mann mit krausem Bart und blauem Leinenkittel, sprang sofort auf, als Kläs und Peter die Werkstatt betraten. »Et waren erst zwei Händler da«, sagte er und fluchte auf das Wetter. Dann fiel sein Blick auf Peter. »Diesmal den Jung dabei«, schmunzelte er und strich ihm über den Kopf. Kläs erkundigte sich nach Neuheiten. Plein führte sie durch die Werkstatt, zeigte seine Ware. Drei Töpfer waren beschäftigt, allesamt Familienmitglieder. Tonscheiben surrten, zwei Brennöfen rauchten, in der Werkstatt war es deshalb angenehm warm. Auf Regalen an den Wänden standen die Erzeugnisse: schlichte Krüge, graue Salzbrände mit blauer Kobaltbemalung, manche mit Ritzmotiven, andere mit schwungvoller, flüchtiger Pinselbemalung versehen. Die Spezialitäten, die Kläs erwähnt hatte, waren salzglasierte Konservenkrüge und Pökelfleischtöpfe, von denen er nach zäher Preisverhandlung jeweils drei Stück einpacken ließ. Von hochwertigem, schwerem Steinzeug sprach Plein und erwähnte, dass er die Krüge inzwischen an etliche Sauerbrunnenabfüllereien liefere, so etwa nach Birresborn und Gerolstein. »Die Sach läuft gut«, sagte er und klopfte mit der Faust dreimal auf den Tisch. »Dat et so bleibt«, erklärte er dem verwunderten Peter.

Der geschäftliche Teil war auch hier schnell beschlossen. Kläs beglich die Rechnung vom Vorjahr, zahlte die Hälfte der neuen Ware, die andere Hälfte war erst auf der Rückreise fällig. »Dat macht der nur bei uns, weil wir uns lang kennen«, verriet er Peter, als sie die Waren in den Hotten verstauten.

Auch die restlichen Einkäufe in Speicher erledigten sie zu Fuß. Kläs kaufte Körbe voller guter Ausschussware. »Dat bringt wieder en paar Münzen«, schmunzelte er.

Als sich auf der Straße eine Spur gebildet hatte, drängte Kläs zum Aufbruch.

Das Weiß draußen blendete. Die Kälte biss. Ganze Strecken beschirmte Peter die Augen mit der Hand, mit der anderen hielt er sich ein Tuch vor Nase und Mund. Tierspuren liefen kreuz und quer. Peter erkannte die Fährte von Wildschweinen. Auch glaubte er, durch die Büsche Wölfe streichen zu sehen, deren klagendes Geheul zu hören.

Die Nüstern des Esels dampften, immer wieder zerrte Kläs ihn am Strick, schnalzte mit der Zunge. »Hü! Hüja! Los, geh schon!« Im Wald kamen sie gut voran. Aber auf den freien Stücken war es ein mühsames Fortkommen; Schneewehen hatten die Wege zugefegt und unsichtbar gemacht.

In der Senke eines Bachlaufs blieben sie stecken und mussten, nachdem sie die Räder freigeschaufelt hatten, kehrtmachen und einen anderen Weg suchen. Längst waren Schnee und Nässe bis auf die Haut gekrochen, die abgewetzten Schuhe durchweicht, die Füße blaustarr und empfindungslos. Immer wieder fuhr sich Peter mit der Zunge über die aufgeplatzten Lippen, auf denen sich schwarze Krusten gebildet hatten.

Hinter einer Leinenweberei ging es bergabwärts. Bald folgten sie dem Weg entlang der Kyll.

Breit und ruhig strömte der Fluss, dann wieder wallte es schwarz von unten herauf. Die Strömung wurde eilig, weiß schäumte es über Steinen und Felsbrocken, die aus dem Wasser ragten. Unverwandt hielt Peter die Augen auf die klardunkle Flut gerichtet in der Hoffnung, Forellen oder Äschen zu sehen.

Sie überholten ein Bauernpaar, welches eine Truthahnherde vor sich her trieb, ein Stück weiter einen Mann, der Hühner in einem Käfig auf dem Kopf transportierte.

Einen Tag brauchten sie für das Stück von Auw über Daufenbach und Kordel Richtung Ehrang. Baumstämme lagen quer, Geröll behinderte das Gehen. Auf einem Hof nächtigten sie. Kalt war es in der Nacht, die Decken reichten nicht. »Wenn nur dat Wetter net schlimmer wird«, befürchtete Katharina und dachte an Peters schwache Gesundheit, »dann wollen wir zufrieden sein.«

Es blieb feucht und roch nach Schnee, der auch hier und da fiel. Aber der Frost ließ nach und Tage später tropften die Eiszapfen, Wasser rieselte durch alle Erdfalten talwärts. Auch die Farbe des Himmels wurde satter, Märzbecher krochen hervor und erste Veilchen. Mittags unter der Sonne war es warm, aber es ging noch ein kalter Wind, so dass sie gleichzeitig froren. Aus den Schornsteinen qualmte es. »Da sitzen sie noch am Ofen«, lachte Kläs, »die Rücken an den Kacheln! Dabei könnten sie hier draußen die Wärmt umsonst kriegen.«

Dennoch war der Himmel unruhig. Wolken stiegen auf und trieben über die Wanderer hinweg, geballte Massen, zwischen denen es hier und da blau blitzte. Immer wieder sah Peter hinauf, glaubte, die Spitzen der Berge stießen gegen die Wolken, die sich, so oft er hinsah, verwandelten. Mal wurden sie zu schnaubenden Wölfen, dann zu sich aufbäumenden Pferden, deren flauschige Umrisse sich bald entzerrten, bald vereinten.

Die Dörfer in Richtung Trier waren rauchig. Überall qualmten Schmiedefeuer und Herdstellen. Vor den Hütten, deren moosige und verwitterte Dächer mit Stroh gedeckt waren, lagen Reisigbündel und Misthaufen. Neben diesen unzähligen Misthaufen lagerten Berge von gespaltenem Holz, Bündel von Geäst; dazwischen tummelte sich Federvieh.

Kläs erzählte der lachenden Katharina, dass die Größe des Misthaufens auf den Reichtum des Bauern hinweise.

In der Nähe von Ehrang saßen Krähen in den Bäumen, rissen die Schnäbel weit auf, krächzten misstönend und kehlig. Auch in den Kuhlen der Felder hockten sie schnabeleifrig um ihre Beute. Am Horizont schwärzte der Qualm der Quinter Eisenhütten den Himmel, hohe Schornsteine ragten in den Dunst.

»Un dat is die Mosel«, sagte Kläs, streckte den Arm und wies hinunter ins Tal nach dem blitzenden Fluss, der in einer langgezogenen Kurve eisiges Wasser führte. »Die Mosel is, wenn der Schnee schmilzt, unberechenbar. Auch im Herbst, wenn et stürmt. Wenn sie Hochwasser hat, muss der Messner von St. Peter die Glock läuten. Aber im Sommer, dann is dat der lieblichste Fluss, den man sich denken kann.« Katharina zog Elisabeth das wollene Dreieckstuch fester um die Schultern und hob sie hoch. Das Kind lachte, reckte die Hände nach Kläs. »Mosuuuh.« Ja, die Mosel«, wiederholte Kläs, der im Gebrabbel des Mädchens den Namen des Flusses gehört zu haben glaubte. »Ja, dat is die Mosel.« Dann zog er sie von Katharinas Arm, Elisabeth jauchzte, das Tuch rutschte ab, ihr eigenwilliges sprödes Haar drängte hervor. Das Band, mit dem es gebunden war, konnte kaum den Zopf zusammenhalten, tausend Flimmerchen kräuselten sich, schimmerten rötlich.

Das Schneien hatte aufgehört. Nur noch vereinzelte Flocken trieben aus wattigen Wolken. Erst jetzt fielen Peter die Rebhänge auf und während sie weiterzogen, schien es ihm, als bewegten sich die sorgsam ausgerichteten Reihen der Weinstöcke mit seinem Schritt.

Die Karren, die ihnen begegneten, wurden fast alle von Ochsen unter dem Joch gezogen. Die Tiere hatten die Farbe des Herbstes und sanfte, braune Augen. Die Straßen waren schmutziger als zu Hause. Breitspurig und wiegend trotteten Kühe darüber, dicke Euter schlenkerten.

Schön war der Weg entlang der Mosel unterhalb der Weinhänge. Rebgärten, Häuser und Kirchturmspitzen spiegelten sich im Wasser. Hinter jeder Biegung entdeckten sie Neues. »Dat is en Unterschied zwischen Eifelhöhen und Moseltal«, sagte Kläs und Katharina nickte. »Wärmer isset auch.« Der raue Wind war hinter ihnen geblieben, wie ein blaues Tuch spannte sich der Himmel.

Erstes Grün machte sich bemerkbar, der zerlaufende Schnee bildete Bäche. Überall sickerte und tröpfelte es. Bald lagen Wege und Felder bloß. Tropfen hingen in den kahlen Zweigen der Büsche.

Es dauerte, bis sie Trier erreichten. Nie vorher hatte Peter derartige Gebäude gesehen, nie so viele Menschen. Ständig drehte er sich, wusste nicht, wohin er seinen Blick als erstes lenken sollte, wies mit dem Finger hierhin und dorthin, belustigte sich über Kleider, Hüte und Fuhrwerke, staunte über hohe, prächtig gemalte Fassaden. Am Ende der Judengasse überquerten sie den Markt. Laut war es hier. Unzählige Menschen belagerten einen Brunnen mit einer Figur, die einen Blumenstrauß in den Armen hielt. Mit schrillen Stimmen riefen Händler ihre Waren aus. Ihr Schreien übertönte den Lärm der Straßen und es war für Peter nicht immer möglich, die einzelnen Rufe zu verstehen. Wasserträger, Fischverkäufer, Wachszieher, eine Ausruferin alter Hüte, Alteisenhändler, Gemüsehändler sorgten für ein buntes Spektakel. »Frischer Fisch aus der Mosel, frisch von heut Morgen! Aale, lebendige Aale, zwei Groschen dat Pfund! Kauft meine Aale, meine frischen Aale! Ka-u-f-t!«

»Endivien, Petersilie, Kohl wie die Brüste der Venus! Kauft schöne Zwiebeln!« Der Wasserträger ging mit zwei, an einem Ledergurt befestigten Holzeimern, einem bogenförmigen Bügel über den Schultern. »Wasser! Frisches Wasser!«

»Essig, Mostrich!«, rief ein anderer mit einer grünen Mütze und einer Schürze um die Hüften, schob eine zweirädrige Karre vor sich her, auf der er mit groben Nägeln ein Fass, verschiedene Maße und Behälter befestigt hatte.

Auch die Händler mit den festen Ständen versuchten es mit Lautstärke. »Besen, Bürsten, Kämme, beste Ware!«

»Rosenkränze und Spiegel, so billig wie nie!«

»Feines, echtes Kölnisch Wasser«, rief eine Frau mit einer goldenen Feder auf dem Kopf. »Zahnstocher, Dominosteine und Schachfiguren aus Knochen, feinste Arbeit!«

»Leute, vergesst nicht den Feuerstein, der nach Belieben Licht gibt!«

»Blumen, kauft Blumen! Diese Veilchen duften für einen halben Groschen der Strauß!«

»Wärmt eure Hände und füllt eure Bäuche für nur zwei Groschen!« All diese Rufe bildeten ein Ganzes, und dieses Ganze war so eigen, vermischte sich mit weiteren unbekannten Sinneseindrücken und war so anders als alles, was Peter bisher gehört, gesehen und gerochen hatte. Hinzu kam der Lärm von Flöten, Trommeln, Pfeifen und Leierkästen. Mit Flaschen, Maßen und Gläsern ausgerüstet, die er in einem um den Hals hängenden Weidenkorb trug, zog ein Branntweinverkäufer über den Platz, schwenkte seinen dreieckigen Hut: »Guter Branntwein, bester Weinbrand, um die Herzen zu erfreuen! Schnaps und Branntwein!« Eine Milchfrau mit roter Schürze und einem faltigen, sonnenverbrannten Gesicht ging mit einem Gefäß auf dem Kopf und einer Kanne in der Hand herum: »Mein gute warme Ziegenmilch! Auch Schmand! Wer will gute Milch? Milch net mit Wasser vermengt! Kommt schnell heran, der Krug is bald leer!«

»Ja, hier is wat los«, lachte Kläs, als er Peters staunende Augen bemerkte, »hier gibt et wat zu sehn!«

Zu schnell war alles vorbei. Kläs beeilte sich, aus dem Gedränge herauszukommen und hielt den Karren erst wieder, als Peter unter einem schwarzen, massigen Tor plötzlich von seinem Brett aufsprang und rief: »Vatter, dat Tor is wie en Berg!«

»Ja, guck dir et nur an. Dat haben die Römer gebaut. Dat Tor is so alt wie die Stadt, uralt. Dat steht schon so lang wie et her is, dat Jesus auf der Welt war.« Peter lief unter einen der Mittelbögen des Tores, tastete die schwarzen Mauern aus riesigen Sandsteinblöcken, die hier und da durch eiserne Klammern gesichert waren, und dachte an Jesus. »Hier haben die Römer noch viel mehr übrig gelassen. Wenn mal Zeit ist, halten wir«, sagte Kläs, der Katharinas gereizten Blick spürte, »für heut isset genug. Komm weiter.« Zu einem Weinhändler in der Jakobstraße wollte Kläs, drei Krüge aus der Eifel waren bestellt.

Über buckliges Pflaster ging es, vorbei an Häusern mit hohen Giebeln, Geschäften und Gaststuben. Die Misthaufen waren weniger geworden aber immer noch vorhanden. Ein Stück hinter dem Marktplatz deutete Kläs auf eine mächtige, alte Kirche, zog Peter zu sich heran und flüsterte: »Da drin wird der Heilige Rock aufbewahrt.«

»Der Heilige Rock?«

»Dat is dat Kleid von Jesus. Wird nur all Jahrzehnte gezeigt. Vielleicht erlebst du dat mal.«

»Von Jesus?«

»Ja, so is dat. Da sind schon Wunder passiert. Kranke sind geheilt worden, wenn se den Rock angefasst haben.«

Herrliche Dinge malte Peter sich aus. Da ihm Kläs zu sagen versäumte, dass das Gewand Jesu ebenso wie seines aus rauem Leinen gemacht war, stellte sich Peter eines aus purem Gold vor, einen leuchtenden Jesus, der unter dem schwarzen Tor predigte. Bald kam ihm der Landscheider Pfarrer in den Sinn, wie er in der Trierer Kirche hinter dem Altar stand, Jesu Gewand hochhielt und Menschen herankamen, die ihre Hände nach dem Stoff reckten und sangen.