14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

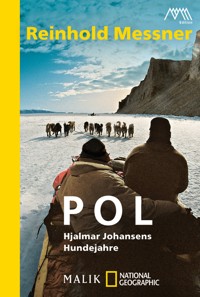

Er spielte eine Schlüsselrolle auf den Wettfahrten zu beiden Polen und ist doch heute ein Unbekannter: Hjalmar Johansen. Während Fridtjof Nansen sich für seinen Vorstoß ans nördlichste Ende der Welt im Ruhm sonnte, Roald Amundsen zum Eroberer des Südpols aufstieg, blieb Johansen als dritter Mann im Abseits. Wer war der zähe Skisportler und zuverlässige Reisekamerad, dessen Hilfsbereitschaft sogar seine Expeditionsleiter bloßstellte? Wie machte er sich Amundsen zum Feind? Was trieb ihn mit nur 45 Jahren in den Selbstmord? Gestützt auf umfangreiche Quellenkenntnis und mit überzeugender Sympathie für den Gescheiterten erzählt Reinhold Messner von nationalem Heldentum und der Tragik eines Abenteurerschicksals vor 100 Jahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.malik.de

Mit 111 schwarz-weiß-Abbildungen

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe Oktober 2013

ISBN 978-3-492-95695-6

© Piper Verlag GmbH, München 2011

Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München

Covermotiv: Archiv Reinhold Messner

Abbildungen im Inhalt: Archiv Reinhold Messner, bis auf die zweite Abbildung Fridtjof Nansen (Imagno/Kontributor)

Karte: Eckehard Radehose, Schliersee

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Für alle, die wie Hjalmar Johansen irgendwo zwischen Nord- und Südpol – in wessen Schatten auch immer – zu stehen gekommen sind.

Tod ohne Todfeind

1895: Hjalmar Johansen, der geniale Hundeführer, in seiner Polartracht

Zitate

»Manchmal aber fiel mir auf, wie Hjalmars Augen einen sonderbar abwesenden Ausdruck annahmen. Einen suchenden. Auch konnte er schwermütig und schweigsam, gleichsam lauschend, in einem schummrigen Winkel sitzen. Wenn ihn dann jemand ansprach, zuckte er zusammen, und seine Antwort zeigte, dass er weit weg gewesen war.«

Sven Elvestadt

»Johansens Utopie vom Unterwegssein war von bestechender Einfachheit: Das ›Richtige‹ kann nicht angeordnet, sondern muss Augenblick für Augenblick erkannt und getan werden.«

Reinhold Messner

»Es kommt nicht nur darauf an, im Wettlauf mit den Konkurrenten mitzuhalten, ohne sich auf selbstzerstörerische Projekte einzulassen, es geht auch um die Integration der Gesellschaft selbst.«

Herfried Münkler

»Amundsen und Nansen gebärdeten sich als Helden. Ihre Schuld aber am Scheitern Johansens hat mit dieser ihrer Art Überheblichkeit wenig zu tun: Alles besser darstellen zu können, als es in Wirklichkeit war, brach ihrem Gefährten zuletzt das Genick. Denn erst durch seine Fehlbarkeit wird der Mensch zum Menschen.«

Reinhold Messner

»Hjalmar Johansen … ein guter Kamerad.«

Fridtjof Nansen

»Traurigkeit kommt über uns, wir haben unsere dunklen Stunden. Hätten wir nicht die gewisse Hoffnung, in die Welt zurückzukehren, wäre dieses Leben unerträglich.«

Hjalmar Johansen

Hjalmar Johansen wollte ...

Hjalmar Johansen wollte die Hand, die ein Passant ihm gereicht hat – ein Fremder, oder kannten sie sich? –, nicht mehr loslassen. Dieser Händedruck schien ihm die letzte Verbindung zwischen sich und der Welt zu sein. Schon seit Tagen konnte er nichts mehr riechen oder schmecken, auch kaum noch hören, und zu sehen gab es im Zwielicht des Abends im winterlichen Norwegen ohnehin nichts. Auch kein Bedürfnis nach Sonnenaufgang mehr, keine Erinnerung an irgendetwas, keinen Sinn. Sogar der Tod war ihm kein Todfeind mehr. Als wäre ihm nur sein Tastsinn geblieben, bemühte er sich, an diesem zufälligen Handschlag hängen zu bleiben, vielleicht nur, um ein paar Augenblicke länger am Leben bleiben zu können. Auch die beiden sein Leben bestimmenden Menschen – Nansen und Amundsen, der Freundfeind und der Todfeind – sind ihm gleichgültig geworden. Wer immer ihn nach ihnen fragte, bekam keine Antwort. Nicht weil Johansen sein Lallen peinlich gewesen wäre, nein, er konnte sich an die beiden nicht mehr erinnern, hatte sie vergessen und mit dem Hass seinen letzten Lebenssinn aufgegeben.

Wie sind doch die Geschichten der großen Abenteuer an Nord- und Südpol geschönt worden! Als wäre es dabei immer nur um das stolzgetriebene Bewusstsein gegangen, alles für die Wissenschaft oder das eigene Land gegeben zu haben. Viel mehr aber ist es dabei immer schon ums Habenwollen gegangen und um das mangelgetriebene Begehren, Erster zu sein. Vor allem deshalb geriet so mancher Grenzgänger mit seinem polsüchtigen Expeditionsleiter in Konflikt. Wie Hjalmar Johansen zum Beispiel. Denn der Einsatz, der zu jener Zeit von einem Polfahrer gefordert wurde, war hoch. Man konnte damals ja nicht mit nichts berühmt werden. So wie heute. Nur weil man es will oder allein deshalb, weil man existiert und Glück hat. Gratis »in« zu sein, reich und viele Fans zu haben, ist eine Erscheinung der Moderne. Nansen, Peary und Amundsen hätten ihr Leben gegeben für den Erfolg! Es war ihr Recht, die Frage ist: Stand nicht auch das Leben ihrer Männer mit auf dem Spiel? Das Risiko, das die Chefs eingingen, trugen alle Teilnehmer gemeinsam.

Nein, vor hundert Jahren träumte kein Abenteurer vom risikolosen Erfolg. Man musste schon etwas Außergewöhnliches tun, sehr viel wagen, noch mehr können, um sein Ziel zu erreichen: zuerst der Pol, dann der Ruhm, zuletzt der Reichtum.

Weil damals aber einer allein nicht so weit hätte kommen können, gab es zuletzt so viele Deutungen über Zielsetzung und Erfolg einer Polexpedition wie Expeditionsteilnehmer. Auch lieferten solche Reisen keinen allgemeingültigen Sinn. Und gab es am Anfang einer solchen Polfahrt immer auch einen Zusammenhang zwischen Ziel und Mannschaft, am Ende blieb meist nur der Expeditionsleiter in Erinnerung. Als gelte der Grundsatz: Ein Ziel, ein Team, eine Heldenfigur. Alle anderen Mitstreiter standen in ihrem Schatten; Hjalmar Johansen zuletzt sogar zwischen den Schatten zweier unverwechselbarer Berühmtheiten: eingeklemmt zwischen Nansen und Amundsen.

Die beiden berühmtesten Polfahrer ihrer Zeit füllen noch heute Lexika- und Internetseiten, ihr erfahrenster Mitstreiter hingegen ist vergessen.

Johansen aber wollte nicht vergessen werden. Er lehnte sich dagegen auf, suchte nach seiner Position im Leben. In Nansen fand er einen Förderer, wenigstens zunächst, in Amundsen sah er fast bis zuletzt sein Feindbild, mit dem er nicht aufhören konnte zu hadern. Beide verhalfen ihm, vielleicht ohne dass sie es wollten, zu einem starken Zusammenhang, zu seiner Art Sinn. War er doch mit dem einen in der Arktis und mit dem anderen in der Antarktis unter absoluter Lebensgefahr unterwegs gewesen. Immer den Pol als Ziel vor Augen. Nach und nach aber, und wieder daheim, fühlte er sich verlassen, ausgegrenzt, einsam. Und doch blieb er abhängig von der Anerkennung, die ihm im Zusammenhang mit seinen Polabenteuern zustand. Mehrmals und zuletzt unwiderruflich aber verlor er all seine Illusionen! Das Wichtigste im Leben, die Erfahrung von Selbstwert, wollte sich auch mit den herbeigezauberten Bildern aus der Erinnerung nicht mehr einstellen. Ihm war der Sinn des Lebens abhandengekommen.

Johansens Pole waren nicht mehr geteilt, sie waren zu einem einzigen leeren Gestern geworden: Kein Ziel mehr, an das er hätte denken können; kein Zweck, für den es zu leben lohnte; kein Gefühl, das ihn wärmte; der Verantwortungssinn war ihm seit Langem schon entschwunden: mit dem Verlust der Familie. Wie war es damals, fragte sich der kranke Johansen in einem letzten nüchternen Augenblick, damals, als sie zum ersten Mal aufs Eis hinausfuhren – 1894 – er und Nansen? In der Polarnacht, viele Monate später, als ihm derselbe Nansen das »Du« anbot? Oder 1911, als Amundsen ohne ihn zum Südpol aufbrach? Seine Welt sah jetzt so unendlich trostlos aus, sein Leben würde nie mehr selbstverständlich sein wie mitten im Eismeer an den Enden der Welt.

Als wäre ihm all seine Überlebenskunst für immer genommen, vegetierte Johansen seit Scotts Todesnachricht in einem Bretterverschlag dahin. Zuletzt zu keinem positiven Sinnerlebnis mehr fähig, wollte er nur noch sterben. An jedem Morgen – es war Ende 1912, Anfang 1913 – sehnte er sein Ende herbei. Es wurde so kalt in ihm, dass jeder Bezug zur Welt und jede Beziehung zu den Menschen absterben mussten. Wie die gefühllosen Gliedmaßen erfrierender Polfahrer.

Johansens Sterben in der Winternacht von Oslo aber war anders als Scotts Tod auf dem Weg zurück vom Pol, wo Rettung ausbleiben musste und die drei Überlebenden physisch zur Selbsthilfe nicht mehr fähig waren. Dieses Ende hatte mehr mit dem Schrecken der Hinterbliebenen zu tun und mit der insgeheimen Hoffnung, Scott würde nicht als pathologischer Fall gesehen, sondern sei als Held gestorben. Aber auch für Johansen gab es keine Rettung mehr. Weil auch er zur Selbsthilfe nicht mehr fähig war. Psychisch am Ende, konnte auch er sich nicht mehr helfen lassen. Eigenverantwortung und Sinn waren ihm immer nur im Tun zugewachsen.

Wie die Eroberer von Süd- und Nordpol, deren Namen heute noch leuchten, ihren jeweils zweiten Mann gebrochen haben, lasse ich einen dieser »Helden« nun selbst erzählen: Hjalmar Johansen. Auch weil er die Heldentaten seiner »Chefs« so lebensnah schildert. Nur im Zusammenspiel des Ganzen, aus vielen einzelnen Zusammenhängen komponiert, können wir sein Glück, sein Hundeleben und seinen Untergang begreifen. Aber nur wer zum Mitfühlen fähig ist, das solcherart Abenteuer zwar nicht rechtfertigt, aber doch nachempfinden lässt, erfasst seine menschliche Dimension.

Bildteil

Vor hundert Jahren war die Exposition nirgends auf der Erde größer als mitten in der Arktis oder Antarktis.

Abenteuer, wie sie Homer, Melville, Verne oder London erfunden haben – Nansen, Amundsen und Johansen haben sie erlebt.

Fridtjof Nansen – Forscher, Hundeführer, Politiker, Nobelpreisträger – bleibt der berühmteste Arktis-Fahrer.

Hjalmar Johansen im Zelt

Johansen bestand alle Abenteuer im Eis: Weder Gletscherspalten noch Wasserrinnen konnten ihn aufhalten. Das Leben in der Zivilisation aber – zurück aus Arktis und Antarktis – bestand er nicht.

In geordneter Formation vorwärts zum Pol

»Suggen«, Johansens letzter Hund bei der Nordpolexpedition, der erschossen werden musste. Sein Herr erschoss sich selbst.

1 Mit der Fram nach Osten

Fridtjof Nansen: Wissenschaftler, Polfahrer, Schriftsteller, Nobelpreisträger. Der große Pionier der Arktisforschung

Zitate Kapitel 1

»Nansen war in seinem Denken über die Arktis und durch sein Verhalten dort seiner Zeit weit voraus.«

Børge Ousland

»Herrn Doktor Fridtjof Nansen, Lysaker!

Wie Sie mir gestatteten, als ich die Ehre hatte, Ihnen am 28. des vorigen Monats auf Ihrem Heimweg zu begegnen, erlaube ich mir hiermit, meinen Antrag auf Aufnahme unter die Teilnehmer Ihrer bevorstehenden Expedition zu übersenden.«

Hjalmar Johansen

»Ich verfüge über einen kräftigen Körperbau, bin als guter Skiläufer bekannt und gelte als praktisch veranlagt. Ich glaube, Ihnen sowohl als Landvermesser als auch als Jäger gute Dienste leisten zu können.«

Hjalmar Johansen

»Hjalmar Johansen sollte dank seiner praktischen Fähigkeiten vom Heizer bald zum Assistenten und dann zu Nansens Polbegleiter aufsteigen.«

Reinhold Messner

»Sie wollen, dass ich mir Bedenkzeit nehme? Doch meine Meinung wird sich nicht ändern.«

Hjalmar Johansen

»Wenn Sie ernsthaft über alle Möglichkeiten, denen Sie sich aussetzen, nachgedacht haben, darüber, dass vielleicht keiner von uns je wieder einen Menschen sieht … fordere ich von Ihnen keine Bedenkzeit.«

Fridtjof Nansen

Der kleine Militärrevolver ...

Der kleine Militärrevolver, den ich, Hjalmar Johansen, vor der Abreise vom Vorschuss meiner Heuer – 240 Kronen! – kaufe, ist vermutlich das Letzte, was ich brauche. Aber man kann nie wissen. Sorgfältig lege ich ihn und ein paar Patronen dazu in die kleine Schiffskiste, die ich eigens habe anfertigen lassen. Irgendwo muss ja auch ein Heizer seine privaten Dinge – Tagebuch, ein Foto der Liebsten, Briefe – aufbewahren.

Am 24. Juni 1893, einem trüben Tag, ist es so weit: In der Bucht von Piperviken werden die Anker gelichtet, und die Reise ins Eismeer beginnt. Fridtjof Nansen steht auf der Brücke und kann im Fernglas Eva, seine geliebte Frau, sehen. Ich bin nur für diesen kurzen Moment oben und schaufle dann wieder Kohlen. Der Kessel der Fram muss unter Dampf gehalten werden. »Halt!« Im allerletzten Augenblick zögert der Chef, es fehlt etwas: Eis? Eis für die Küche? Oder ist Nansens »Halt!« nur eine Ausrede? Hat ihn die Sehnsucht gepackt? »Eis bekommen wir später umsonst und genug«, meint der Koch. Das Warten ist also vergeblich, wie Nansens trauriger Blick auch, und wir reisen ohne … ab: ohne Eis und ohne Trost.

Ruhig und majestätisch gleitet die Fram durch den Fjord von Kristiania. Ihre Maschine arbeitet hervorragend, was mir eine Art Trost ist. Musik und Hurrarufe sind zu hören. Von einem Schwarm Dampfern und Segelbooten flankiert, geht es volle Kraft nach Norden. In vier Stunden legen wir 37 Kilometer zurück, und in Horten, dem Haupthafen der norwegischen Marine, nimmt unser Schiff Pulver und Kanonen auf. Zum Salutschießen! In Raekvik dann kommen die Großboote an Bord.

Seit Frühling 1893 sind wir, die zwölf Teilnehmer der Nansen-Expedition, ein Team. In Kristiania waren wir zuerst noch Fremde, bald aber wurden wir eine Mannschaft, die »Fram-Leute« genannt. Es ist der Glaube an den Erfolg unserer Mission, der uns verbindet. Auch wenn die Meinungen über die Dauer der Expedition auseinandergehen, untergehen werden wir nicht. Wir können auch nicht verhungern. Proviant und Brennstoff reichen für fünf Jahre.

Es ist schon erstaunlich, wie viel in dieses Schiff hineingeht: Im unteren Raum, zu beiden Seiten der Maschine, auch im Zwischendeck sowie an Deck sind Kohle und schwere Eisentonnen mit Teeröl gelagert. Im Großraum befindet sich der meiste Proviant. Die Hohlräume zwischen den Kisten sind mit Holzkloben ausgefüllt, die unsere Fram bei Eispressungen stützen sollen. Nansen wollte den gesamten Raum genutzt sehen. Sogar ein Windrad zur Stromgewinnung gibt es an Deck, und das ganze Schiff ist bestens isoliert. Uns allen ist klar, welche Bedeutung die erstklassige Ausrüstung hat: Niemand soll sich Sorgen machen.

In den Jahren der Vorbereitung stand dem Expeditionsleiter Nansen Kapitän Sverdrup zur Seite. Sowohl beim Schiffbau als auch bei der Wahl des Proviants. Dieser ruhige Mann geht nun an Bord umher: Meist ist er still. Aber er sieht alles und richtet umso mehr aus. Er will nur unser Bestes.

Ich weiß, Kapitän De Long hat eine ähnliche Reise gewagt wie die unsere und ist untergegangen. Sein Schiff, eine Schönheit, hieß Jeannette und kam aus Amerika. Sie segelten damals durch die Beringstraße, durchquerten auf dem Weg nach Norden die Sibirische See und gerieten dort ins Packeis. Zwei Winter später sank die Jeannette mit eingedrückten Bordwänden. Kapitän De Long stand mit seiner Mannschaft zuerst nur stumm da. Sie marschierten dann über das Eis zurück, südwärts, immer südwärts, der rettenden Küste Sibiriens zu. Am Ufer der Lena aber war nichts: Das größte Stück Leere, das man sich vorstellen kann. Das verschneite Land erschien weiter als der freie Himmel darüber, und bald gab es nichts mehr zu essen. Die unbegrenzte leblose Tundra vor sich, taumelte De Longs Mannschaft zwischen Hoffnung und Verzweiflung dahin, fast alle starben.

Ich habe mich trotzdem für die Fram-Expedition beworben. Dreimal sogar. Zuerst schriftlich, dann in einem kurzen Gespräch mit Nansen – er trug einen Bart, ich sah in diese stahlblauen Augen! – und nochmals schriftlich: Als Proviantverwalter und Heizer bot ich mich an. Alles war ich bereit zu tun! Wenn ich nur mitkommen könne. Als ich mich endlich vorstellen soll, bin ich genommen. Ich bin dabei! Als Letzter zwar, aber nicht als Ersatzmann. Und ich bin glücklich, nur glücklich! Als habe ich meine Bestimmung gefunden. Mein dumpfes Gefühl der Untauglichkeit, seit damals ist es weg. Ich bin als Heizer auf der Fram! Auf meinem Posten! Ich bin bereit, alle geforderten Dienste zu leisten.

26 Jahre bin ich jetzt alt. Von kräftigem Körperbau, als guter Skiläufer und Turner auch praktisch veranlagt, glaube ich im Notfall auch als Jäger, Hundeschlittenführer oder Messgehilfe Nansen nützlich sein zu können. Ich kann alles lernen.

Beim ersten starken Seegang sind bei einigen von uns Symptome der Seekrankheit zu beobachten, ich aber bleibe gesund. Die Stimmung an Bord ist bald wieder gut, die anderen Männer sind lebhaft und alle auf ihren Posten. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten musiziert Nansen manchmal, allenthalben ist Zuversicht zu spüren. Nur der Koch schimpft: »Gott steh mir bei«, klagt er, »der Kaffee reicht nicht länger als bis Tromsø!«

Während der Reise entlang der nördlichen Küste Norwegens wohne ich meist im Grand Hotel, einem der beiden Großboote, die wir mithilfe von Rentierfellen und Schlafsäcken zu gemütlichen Schlafplätzen umfunktioniert haben.

Überall, wo die Fram hinkommt, zeigen die Menschen großes Interesse an unserer Expedition. Nur einmal, in Bergen, fragt mich ein Schiffer nach unseren Plänen:

»Woher?«

»Kristiania«, ist die Antwort.

»Und die Last?«

»Essen und Kohlen.«

»Wofür?«

»Forschungsreise.«

»Wohin?«

»Ins Eismeer, zum Nordpol.«

»Wozu?«

Keiner von uns gibt eine Antwort.

In Tromsø hagelt und schneit es. In Vardø, dem letzten Ort, den wir anlaufen, wird uns zu Ehren sogar ein Fest gegeben. Am 21. Juli, um vier Uhr morgens, verlassen wir Norwegen. Verstohlen klettere ich in den Ausguck. Vielleicht nur, weil ich nicht weiß, ob oder wann ich mein Vaterland wiedersehen werde.

Drei Tage später wird der Geburtstag von Scott-Hansen gefeiert. Mit Marmelade zum Frühstück, Tischreden zu Mittag und ausgewählten Gerichten am Abend. Seine Hündin Kvis, der Liebling aller an Bord, feiert mit und verspeist alles, was sie erwischen kann.

Manchmal frage ich mich, was Nansen mit seiner Expedition eigentlich will. Die Engländer sagen doch, sein Plan sei der reine Wahnsinn: das Schiff einfrieren lassen und mit dem Packeis über den arktischen Ozean treiben sehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ihm das genug ist. »Was will der Chef wirklich?«, frage ich in die kleine Runde, als er draußen bei seinen Messungen ist.

»Wissenschaft«, sagen die einen.

»Und die Schlittenhunde an Bord?«, fragt einer.

»Die gehören in der Arktis dazu.«

»Aber sie leiden doch nur.«

»Vielleicht leidet Nansen noch mehr.«

»Woran?«

»An Fernweh, ein unerträglicher Gedanke, dass noch niemand am Nordpol war.«

»Unerträglich?«

»Ja, für einen, der seine Chance sieht.«

»Die Möglichkeit muss ihn doch freuen«, meine ich.

»Seine Lieblingsvorstellung könnte es wirklich sein, dass der Nordpol mit dieser Expedition entdeckt wird.«

»Am Nordpol gibt es nichts zu entdecken«, sagt einer der Skeptiker.

»Das ist auch meine Meinung.«

»Der Nordpol ist nur eine Vorstellung, eine Erfindung von uns.«

»Nansen aber genügt die Vorstellung nicht!«

»Für ihn bleibt es eine persönliche Blamage, dass der Pol nicht erreicht ist?«

»Deshalb also gilt es, ihn endlich zu finden.«

»Und noch etwas, wir Norweger, denen der Norden ja gehört, dürfen uns den Pol nicht nehmen lassen.«

»Als ginge es dabei um Land.«

»Was sonst?«

»Ja, Raum, seit der Entdeckung Amerikas muss der Nordpol nicht nur als Phantom herhalten!«

»Phantom?«

»Ja.«

»Seien wir doch froh, dass wir einen ›Nordpolentdecker‹ an Bord haben! Wir alle wären sonst nicht hier.«

»Die Entdeckung des Nordpols wird sich diesmal also nicht vermeiden lassen«, meint einer.

»Weil wir zufällig daran vorbeikommen?«

»Weil wir Glück haben«, sage ich.

»Ja, der Moment könnte günstiger nicht sein.«

»Und Nansen hat alles berechnet.«

»Maschine und Eis sind sein Geheimnis, das ›Vorwärts‹ der Fram unser aller Fortschritt.«

»Trotzdem, muss man den Nordpol entdecken, wenn man über das Eismeer fährt?«

»Das bezweifle auch ich.«

»Warum dann die Mühe, das Risiko …?«

»Weil Nansen ein Eroberer ist!«

»Und wo ist die Stange, an der Nansens Fahne flattert?«

»Nansen braucht sie noch nicht.«

»Alle Polfahrer haben doch ihre Flaggen dabei.«

»Nansen zeigt erst als Sieger sein wahres Gesicht.«

Die Zeit an Bord vergeht schneller als gedacht. Zwischen Tagträumen und allerlei Gesprächen stehen sich Fragen und Antworten manchmal starr gegenüber. Stumm wie Eisberge. Am 27. Juli schon stoßen wir auf erstes Packeis. Mit Eleganz windet sich die Fram – in ihrem Element jetzt – zwischen den bläulichen Eistrümmern hindurch. Nur der Rudermann hat es schwer, denn die Eisblöcke sind von unterschiedlichster Größe und Gestalt und der Teil unter Wasser manchmal von unberechenbarer Ausdehnung.

Zwei Tage später, es ist Abend, werfen wir vor Chabarowa Anker. Trontheim, ein Freund von Nansen, der durch halb Sibirien gereist ist, um Hunde für die Expedition zu kaufen, kommt an Bord. Alle haben zu tun. In den folgenden Tagen gilt es, den Kessel von abgelagertem Salz zu reinigen. Pettersen und ich kriechen also in die engen Röhren und sehen dann dementsprechend aus, was Nansen veranlasst, eine Fotografie von uns zu machen. Ausgucktonne und Maschinenraum müssen noch schnell mit einer elektronischen Klingelleitung ausgestattet werden. Derweil prüfen Nansen, Sverdrup sowie Hendriksen, auch »das Büblein« genannt, in einem Petroleumboot die Eisverhältnisse.

Am 3. August sind wir mit allen Arbeiten fertig. Die Hunde kommen an Bord, und damit sind wir komplett. Es ist neblig, als wir in der Nacht die Anker lichten. Nansen fährt mit dem Petroleumboot voraus und weist der Fram den Weg, wobei er sich beinahe verbrennt, weil das Öl sich entzündet.

Am 6. August stecken wir wieder im Nebel, ein Teil der Mannschaft macht einen Landausflug, mich lädt Nansen zur Entenjagd ein. Wir verstehen uns von Anfang an gut. Während er mir von früheren Expeditionen erzählt, werden Zusammenhänge deutlich und auch seine Motive nachvollziehbar. Eines ist mir dabei bald klar: Wenn einer in der Arktis triumphiert, dann Nansen.

»Die Jeannette segelte damals im Auftrag von Gordon Bennett, dem Verleger des New York Herald. Das Schiff aber, nach Gordons Schwester getauft, kam mit dem Packeis nicht zurecht. Nein, der Kommandant De Long war kein Greenhorn, er kannte sich aus, war erfahren, verwegen und zäh. Vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig. Von San Francisco aus sollte er damals den berühmten Forscher Nordenskiöld retten, der mit der Vega irgendwo im Eismeer verschollen war«, erzählt der Chef.

»Sein Auftrag: die Rettungsgeschichte auf direktem Weg nach San Francisco kabeln«, betont Nansen.

»Über die Beringstraße?«, frage ich.

»Ja.«

»Die Vega war in der Nordostpassage?«

»Wahrscheinlich.«

»Und was hatte Bennett davon?«

»Den Bericht, die Sensation!«

»Deshalb sollte De Long sofort nach Hause?«

»Ja, aber De Long wollte über den Nordpol zurück.«

»Die Zeitung aber interessierte der Verbleib Nordenskiölds?«, frage ich.

»Sonst nichts.«

»De Long sollte also Nordenskiöld finden.«

»Ja, aber er wollte auch den Nordpol erreichen.«

»Wie Sie auch?«, frage ich vorsichtig.

Nansen sieht mich an, weicht der Frage aus und fährt fort: »Nachdem er geklärt hatte, dass Nordenskiöld lebt, war seine Mission erfüllt.«

»Also auf dem umgekehrten Heimweg auf zum Pol?«

»Er wusste, dass Nares zwei Jahre vorher eine interessante Beobachtung gemacht hatte: Eine mächtige Strömung treibt quer durch das Eismeer.«

»Von Ost nach West?«

»Ja.«

»War es nicht Nares, der dann sein ›North Pole impracticable‹ nach London gekabelt hat?«

»Allerdings! Aber er war damals auf einer anderen Route unterwegs. Von Grönland aus nach Norden.«

»Wie zuverlässig sind solche Messungen?«

»Mc Clintock, Mc Clure, Collinson – alle haben ähnliche Beobachtungen gemacht.«

»Wenn also ein Schiff mit der Eisdrift von Ostsibirien nach Grönland triebe, es käme am Nordpol vorbei.«

»So ungefähr.«

»De Long hat es also gewagt, sich dieser Eisdrift anzuvertrauen?«

»Ja, diese Drift treibt polwärts.«

»Zuverlässig?«

»Man kann nie genau wissen, muss es wagen, muss es versuchen, sich treiben lassen.«

»Wie lange?«

»Drei Jahre, denke ich.«

»Trotzdem, die Jeannette ging bei einem solchen Manöver verloren, die Expedition ging unter.«

»Es kam so: Als für De Long klar war, dass es nichts zu retten gab, weil Nordenskiöld die Nordostpassage geschafft hatte und in Sicherheit war, nahm die Jeannette Nordkurs.«

»Und? Weiter!«

»De Long steuert also ins Packeis hinein und treibt zwischen ungezählten Schollen langsam nach Norden. Später Richtung Nordwest. Im November aber hält die Jeannette den ungeheuren Eispressungen nicht mehr stand. Im Kielraum des Schiffs steht Wasser. Achtzehn Monate lang wird es abgepumpt. Mitte Februar 1880 geht die erste Polarnacht zu Ende und bald auch die Hoffnung auf Rettung. Quälend langsam verläuft die Fahrt durch die Polarnacht des zweiten Winters. Am 17. Mai 1881 ist Land in Sicht, ein paar Felsen nur, aber die Landung misslingt. Die Drift treibt die Jeannette vorbei. Unaufhaltsam. Auch spätere Landemanöver – Henrietta-Insel, Gordon-Bennett-Insel – bringen nichts. Da geschieht ein Wunder: Das Eis treibt auseinander, das Schiff kommt frei. De Long aber will nicht nach Süden, er steuert die marode Jeannette weiter nach Norden. Kurs Nordnordwest! Wenig später ist das Schiff verloren. De Long aber, der auch für diesen Fall vorgesorgt hat, wagt die Selbstrettung übers Packeis. Er übernimmt also das Kommando auf den treibenden Eisschollen. Schlitten und Hunde, Brennstoff, Pelzschuhwerk, Schlafsäcke und nicht zu wenig Alkohol stehen bereit. Vorräte – Proviant für sechzig Tage – sind aufs Eis geschafft. Die Rückkehr, der Marsch nach Süden, beginnt. 33 Mann und 23 Hunde schleppen die Lasten. Auf nach Süden! Sie gehen und gehen vergeblich, weil gegen die Drift. Oft durch fußhohen Schneeschlamm. De Longs Berechnungen, die seiner Fahrt zugrunde liegen, sind zwar richtig, wie aber will er in zwei Monaten, vor Beginn des Winters, das sibirische Festland erreichen? Wenn die Drift sie Tag für Tag zurückwirft. Wenn die Expedition nach zehn Stunden Fußmarsch im Schneematsch, statt vorangekommen zu sein, zwei Meilen zurückgetrieben worden ist, bleibt nur noch Kopfschütteln. Dazu herrscht jetzt Verzweiflung, physische Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit. Mit der Zahl der Kranken wachsen die Leiden, und De Long blickt ins Nichts, ehe die Expedition eine der Neusibirischen Inseln vor der Lena-Mündung erreicht! Aber auch in Fadjejew ist nur Öde: Eis, Fels und Schnee, eine Wüste und Stürme. Man zieht und segelt weiter. Dreizehn von ihnen sind übrig. Auf den Krücken ihres Willens humpeln sie zurück ins Leben. Die anderen sterben.«

»Und Sie wollen es trotzdem wagen, mit der Drift über den Pol zu treiben?«, frage ich nach langem Schweigen.

»Man kann nur siegen, wenn man es wagt«, sagt Nansen leise.

»Aber nicht wie De Long.«

»Zu sterben wie De Long ist nicht nach meinem Geschmack«, antwortet Nansen mit fester Stimme.

Dankbar für das Vertrauen, das mir Nansen entgegenbringt, komme ich zurück zum Schiff. Wie viel Erfahrung, Hintergrundwissen und Mut dieser groß gewachsene Mann doch mitbringt! Ich komme mir daneben klein und unbedeutend vor, fast so als sei ich unnütz. Natürlich, das Schiff läuft nur, wenn einer Kohlen nachfüllt, für das große Ziel aber fehlen mir alle Voraussetzungen. Erstmals bei dieser Expedition spüre ich Selbstzweifel, bin ich doch zerrissen zwischen der Bewunderung für Nansen, dem ich all mein Vertrauen schenke und einem Ego, das ihm nacheifert.

Bildteil Kapitel 1

Das Packeis der Arktis ist immerzu in Bewegung. Nansen wollte die Drift nutzen, um mit seinem Schiff Fram auch zum Nordpol zu kommen.

Die berühmte Fram sitzt im Juli 1895 im Packeis fest: Nansen nutzt die Zeit, um wissenschaftliche Studien zu machen und Daten sammeln zu lassen.

Die Mitglieder der norwegischen Polarexpedition 1893 – 1896: Nansen sitzt als Zweiter von links vor dem dahinter stehenden Johansen. Daneben: Cand. med. Blessing. Nordahl, Elektrotechniker. Mogstad. Hendriksen, Harpunierer. Pettersen, zweiter Maschinist. Venisen. Scott-Hansen, Premierlieutenant der Marine. Sverdrup, Kapitän. Jacobsen, Steuermann. Juell, Proviantverwalter. Amundien, erster Maschinist.

Eispressungen im Nordpolarmeer werfen oft viele Kilometer lange Wälle aus Eistrümmern auf.

2 Zum nördlichsten Punkt der Alten Welt

Johansen am Anemometer auf dem Packeis

Zitate Kapitel 2

»Ich erinnere mich, dass ich den einfachen und umgänglichen Kerl mit der gedrungenen Figur und den treuherzigen Augen auf Anhieb sympathisch fand – außerdem hatte ich ja gehört, dass er der beste Turner des Landes und ein guter Skiläufer sei.«

Fridtjof Nansen

»Nansen ist nicht der Kerl, für den ich ihn gehalten habe.«

Hjalmar Johansen

»Dieser Tag wird zum Wendepunkt in meinem Leben.«

Hjalmar Johansen

»Nansens Angeberei hat für böses Blut unter den anderen gesorgt. Ich glaube, sie hassen ihn alle. Am schlimmsten ist die herablassende Art, mit der er seine Untergebenen behandelt.«

Otto Sverdrup

»Dr. Nansen ist ein Mann, dessen Ansehen in den Augen aller an Bord enorm gelitten hat. Lange Zeit habe ich zu ihm gehalten, aber auch das ist jetzt vorbei.«

Hjalmar Johansen

Mit vollen Segeln ...

Mit vollen Segeln oder unter Dampf geht unsere Reise zwischen den Eisschollen weiter. Die Hunde sind seekrank. Zudem werden sie nass, wenn das Wasser über die Reling schwappt. Also verlegen wir sie auf das Achterdeck, wo es ihnen besser zu gehen scheint. Am 12. August stoppen wir die Maschine. Auch weil wir Kohlen sparen wollen. Der Himmel grau, um das Schiff herum lockeres Eis.

Am 20. August ankern wir bei den Kjellman-Inseln, um den Wasservorrat für den Kessel aufzufüllen. Da es auf der Insel Rentiere gibt, machen wir uns sogleich zur Jagd auf. Nur fünf Mann bleiben an Bord zurück. Die Tiere aber sind scheu, und das Gelände ist schwierig. Zur Rast sitzen wir auf einem Stein, schauen uns um. Wir sind ziemlich erschöpft.

Plötzlich ein Schrei:

»Ein Bär!«, ruft einer.

Ich fahre herum.

»Dort, ein Bär!«

Tatsächlich, da geht ein Eisbär spazieren. Er ist nicht weit von uns entfernt.

»Zum Teufel!«, meint Hendriksen. »Wir haben zu kleine Kugeln im Lauf!«

Der Bär wittert uns und kommt direkt auf uns zu. Ich krieche vorsichtig hinter einen Felsblock und ziele. Beide drücken wir gleichzeitig ab: Hendriksen mit seiner langen Büchse, ich mit meinem Karabiner. Beide Schüsse aber bleiben ohne Wirkung, ein dritter Schuss verletzt den Eisbären dann doch am Vorderbein. Im Flüchten dreht er sich noch einmal um und wird von mir ein weiteres Mal getroffen.

»Nicht aus dieser Entfernung schießen«, schreit Hendriksen, »lauf ihm nach!«

Hastig lade ich mein Gewehr, laufe und kann ihn schließlich tödlich treffen.

»Der hat wohl genug«, sage ich, als Hendriksen nachgekommen ist.

»Nein«, meint er, als das Tier sich wieder aufrichtet. »Der verträgt noch mehr.«

»Lass, nicht notwendig«, rufe ich.

»Doch«, antwortet Hendriksen, »ich weiß, wie schlau diese Biester sind und wie sie sich verstellen können.«

Hendriksen jagt ihm noch eine Kugel in den Leib, ein weiterer Schuss trifft ihn hinterm Ohr.

Hendriksen muss es wissen, er hat in seinem Leben schon ein halbes Hundert Bären geschossen. Ich erst diesen einen.

Als wir später den Bären holen wollen, sehen wir einen zweiten ganz in der Nähe am Boden liegen und schlafen. Er wird unsanft von unseren Kugeln getroffen und ist gleich tot. Die restliche Jagdgesellschaft hat derweil einige Rentiere erlegt, und es kostet viel Mühe, Kraft und Zeit, die Tiere im aufkommenden Wind an Bord der Fram zu schaffen. Die Anstrengung aber hat sich am Ende gelohnt. Rentier- und Bärenfleisch schmecken vorzüglich.

Nach ein paar Tagen hört das Schneegestöber auf, wir können weiter nach Norden segeln. Bald hält uns ein Eisgürtel auf, und wir liegen wieder fest. Die Nächte sind kalt, und wir decken uns zusätzlich mit Rentierfellen zu.

Am 4. und 5. September gehen Nansen, Juell, Nordahl und ich auf Beobachtungstour. Siebzehn Stunden lang. Wir rudern, rackern und marschieren. Denn zwischendurch müssen wir das Boot übers Eis ziehen. Bald schon verspüre ich Hunger. Aber zu essen gibt es nicht viel. Nur mit ein wenig gedörrtem Rentierfleisch und Brot als Proviant sind wir aufgebrochen. Die Butter haben wir vergessen. Die Landspitze, an der wir eine erste Rast einlegen, nennen wir daher »Kap Butterlos«. Auch die fünf Seehunde, die wir an diesem Tag schießen, entkommen. Sie versinken, ehe wir sie erreichen können. Schade, denn unsere Hunde brauchen Frischfleisch. Der erste Hund ist schon tot, andere sind krank, es geht ihnen genauso wie uns Menschen.

Am 7. September arbeiten wir uns mit der Fram durch schlimme Eisgürtel, Eis, das uns vom offenen Wasser trennt. So entgehen wir dem Los, ein Jahr oder länger vor der sibirischen Küste liegen zu bleiben. Zwei Tage später schafft die Fram in nur vier Stunden sechzig Kilometer, und es sieht so aus, als ob Jacobsen seine Wette, dass wir in diesem Jahr nicht über Kap Tscheljuskin hinauskommen würden, gegen mich und mehrere andere verliert.

An Bord geht es außerordentlich gemütlich zu: immer gutes Essen, dazu Jacobsens Wetten, Spiele … Große Freude herrscht, als wir am 10. September um vier Uhr früh in Tscheljuskin ankommen. Es wird gefeiert, und alle sind vergnügt. Am 12. geht Nansen auf die Jagd nach Walrossen. Diesmal leider ohne mich. Juell und Hendriksen sind dabei. Die Harpunen gehen ihnen jedoch aus, und sie erlegen nur vier Tiere. Am 18. September geht die Reise weiter – Kurs auf die Neusibirischen Inseln. Dort liegen Depots für uns, die Baron Toll, der uns auch die Hunde besorgt hat, anlegen ließ. Wie alle anderen Teilnehmer unserer Expedition bin auch ich aufgeregt und neugierig. Wird unser Schiff, die Fram, allen Erwartungen entsprechen? Wird sie durch die Eisbarrieren der Arktis hindurchkommen und auf dem Packeis liegen bleiben? Sind Nansens Berechnungen richtig? Die Philosophie hinter seinem Handeln ist einfach: Der Mensch soll sich an die Natur anpassen und die Kräfte des Eises nutzen, nicht umgekehrt.

»Es gilt, sich die Kräfte der Natur dienstbar zu machen statt ihnen entgegenzuarbeiten«, erklärt der Chef bei jeder Gelegenheit, immer wieder. Ich verstehe: Es kam also darauf an, ein Schiff zu bauen, stark genug, das dem Druck des Eises über Jahre hinweg standhalten würde. Stark genug ist im Eis aber nichts, weder irgendein Gehölz noch Stahl, stark genug heißt für Nansen den Verhältnissen der Arktis angepasst. Das weiß auch Colin Archer, der brillante norwegische Schiffsbauer schottischer Abstammung, der 1891 von Nansen den Auftrag erhalten hat, das Wunderschiff zu bauen. Die Fram bekam einen dicken Rumpf, alles weit ausgebuchtet: Bug, Heck und Kiel voll ausgerundet. Das Eis soll, statt irgendein Teil davon zu fassen bekommen, das ganze Schiff nach oben drücken. Nicht im Widerstand der Flanken, in seiner Form liegt also das Geheimnis. Nicht die Überwindung der Natur ist ja Nansens Ziel, er will die Energie der Eisdrift für sich nutzen und das Schiff unversehrt vom Eispanzer tragen lassen. Auch in der Mannschaft ist er um Ausgleich bemüht. Der kluge Menschenführer weiß, dass Vertrauen stärker motiviert als Befehle. Die Fram ist kein Eispflug und Nansen kein Tyrann.

1888, als Nansen die erste Durchquerung Grönlands von Küste zu Küste wagte, ließ er am Ostrand der Insel alles Überflüssige zurück. Bevor er den Marsch über das Inlandeis begann, befahl er sogar, die Boote zu verbrennen, die ihn und seine Mannschaft zwischen Eisschollen zum Ausgangspunkt gebracht hatten. Alle wussten damit: Es gibt keine andere Richtung als »vorwärts«. Sie mussten also, wollten sie überleben, das Hochplateau des Inlandeises im Osten erreichen, um dann über das Eis nach Westen zur Küste hinüber und zum Meer hinunterzukommen. Zurückzusteigen hätte den sicheren Tod bedeutet. Mit Absicht wählte Nansen den öden und menschenleeren Osten Grönlands als Startpunkt. Jeder Rückzug von dort wäre eine tödliche Falle gewesen, jede Möglichkeit also ausgeschlossen.

»Wer ans Ziel kommen will, muss alle Brücken hinter sich abbrechen. Dann verliert er beim Sich-Umsehen keine Zeit mit Zweifeln«, ist seine Devise.

Ende der Leseprobe