Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

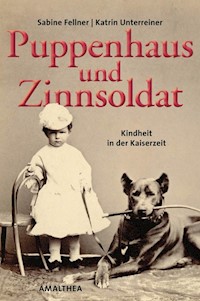

Wie es damals war, ein Kind zu sein Adrett gekleidete, wohlerzogene rotwangige Kinder an der Hand ihrer Eltern beim Sonntagsspaziergang prägen das Kinderbild des 19. Jahrhunderts. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart einen kindlichen Alltag, der von Zucht, Gehorsam und Unterordnung unter die väterliche Autorität geprägt war und in unteren sozialen Schichten sogar harte Arbeit bedeutete. Doch selbst das Kindsein bei Hof war kein Leben im "Schlaraffenland", sondern vielmehr ein von Geburt an exakt vorgegebener Lebensweg. Ab den frühesten Kindertagen begann die Vorbereitung auf ein diszipliniertes Erwachsenenleben voller Verpflichtungen. Die Autorinnen beleuchten den harten Alltag von Arbeiterkindern wie der später führenden Sozialdemokratin Adelheid Popp, zeigen die düstere Atmosphäre der bürgerlichen Kindheit von Marie von Ebner-Eschenbach bis Stefan Zweig und geben berührende Einblicke in die spartanischen kaiserlichen Kindskammern von Maria Theresia bis Kronprinz Rudolf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sabine Fellner · Katrin Unterreiner

Puppenhaus und Zinnsoldat

Sabine Fellner · Katrin Unterreiner

Puppenhausund Zinnsoldat

Kindheit in der Kaiserzeit

Mit 32 Abbildungen

Inhalt

Vorwort

Bürgerkinder

»Das harmonische Ebenmaß aller körperlichen und geistigen Kräfte«Pädagogik zur Jahrhundertwende

»Der edelsten Bestrebung geweiht«Die Mutter

»Die Amme muß überhaupt gesund und blühend sein«Die zweite Mutter

Bonne, Kinderfrau, GouvernanteDas Erziehungspersonal

Die Offizierstöchter-ErziehungsanstaltEine Berufsausbildung

Die gefesselte PhantasieMarie von Ebner-Eschenbach

Erziehung zu HöheremAnton Wildgans

»Zur Förderung des Schönheits-, Thätigkeits- und Ordnungssinnes«Spielend lernen

Arbeiterkinder

»Zur Arbeitsamkeit anhalten«Kinderarbeit im 19. Jahrhundert

»Wie gerne hätte ich viel gelernt«Adelheid Popp

»… hatte ich den Instinkt, daß es etwas Unrechtes sei«Kindesmissbrauch und Kinderprostitution

Kaiserliche Kindheit

»Ich liebe die Kaiserin, aber ich fürchte sie sogar aus der Ferne«Die Kinder Maria Theresias

»Spectacle müssen sein«Kindheit im Herrscherhaus

»Tu felix Austria nube«Kinder als Opfer der Heiratspolitik

Kinder als politische ProblemfälleDer Herzog von Reichstadt

Zum Kaiser dressiertErzherzog Franz Joseph

Kaltwassergüsse und ExerzierenKronprinz Rudolf

»Die Kinder sind seine größte Freude«Kaiserliche Enkel

»Menschen unter Menschen«Erzherzog Leopold Ferdinand

Anhang

Quellen, Literatur

Anmerkungen

Bildnachweis

Vorwort

Wir sollten vor allem erzogen werden, überall das Bestehende als das Vollkommene zu respektieren, die Meinung des Lehrers als unfehlbar, das Wort des Vaters als unwidersprechlich, die Einrichtungen des Staates als die absolut und in alle Ewigkeit gültigen.

Stefan Zweig beschrieb in seinen Erinnerungen »Die Welt von Gestern« klar die Ziele der Kindererziehung im 19. Jahrhundert.

Selbstzucht, Mäßigung, Bescheidenheit und absoluter Gehorsam waren die Tugenden, die es den Kindern zu vermitteln galt, um sie für ihre Rolle in der Gesellschaft vorzubereiten. Um dieses Ziel zu erreichen, war man bei den Mitteln nicht zimperlich und scheute auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurück.

Selbst Kindsein bei Hof bedeutete keineswegs ein Leben im »Schlaraffenland«, sondern vielmehr einen von Geburt an exakt vorbestimmten Lebensweg und ab den frühesten Kindertagen die Vorbereitung auf ein diszipliniertes Erwachsenenleben voller Verpflichtungen. Die Eltern bestimmten dabei ausschließlich aus politisch-dynastischen Gründen über das Leben ihrer Kinder. Grund dafür war aber keineswegs mangelnde Liebe sondern vielmehr politische Notwendigkeit.

Doch nicht nur kaiserliche Kinder wurden von Kindesbeinen an auf Ihre künftige Rolle vorbereitet; Disziplin und Pflichterfüllung waren auch in bürgerlichen Kreisen die Grundlagen der Kindererziehung, die streng geschlechtsspezifisch ausgerichtet war. Dies bedeutete für die Knaben in erster Linie eine Vorbereitung auf ein erfolgreiches Berufsleben, für die Mädchen eine Vorbereitung auf ihre Pflichten als Ehefrau und Mutter. Bereits die Spiele und das Spielzeug wurden unter diesen pädagogischen Voraussetzungen gezielt eingesetzt. Knaben spielten mit Zinnsoldaten, Kaufmannsläden oder Kinderaltären und sollten ihren Mut und ihre Kraft bei körperlichen Ertüchtigungen üben. Mädchen hingegen sollten ihre Bereitschaft zur Unterordnung, ihre Sanftmut und Fürsorglichkeit mit Hilfe von Puppen und Puppenstuben und dem Umgang mit Nadel und Faden ausbilden.

Selbst Freizeit und unbeschwertes Spiel fanden unter den wachsamen Augen von Erziehern und Gouvernanten statt – kein Wunder, dass das freie unbeaufsichtigte Spiel der »Gassenkinder« bei manchem bürgerlichen Zögling neidvolle Sehnsucht auslöste.

Für die sich in den Gassen herumtreibenden Kinder der Arbeiterschicht bedeutete diese scheinbare Freiheit freilich Hunger und ein Leben in Elendsquartieren. Hier prägte wirtschaftliche Notwendigkeit das harte Leben der Kinder und bedeutete oft ab dem achten Lebensjahr einen zwölfstündigen Arbeitstag und die Vernachlässigung der Schulbildung.

Das vorliegende Buch geht der Frage nach, wie der Alltag der Kinder bei Hof, in der bürgerlichen Wohnstube sowie im Elendsquartier der Arbeiter tatsächlich aussah. Wer erzog diese Kinder, wer waren ihre Bezugspersonen und Vertrauten? Die Mütter und Väter, Erzieher und Gouvernanten, das Gesetz der Straße? Gab es trotz strenger Disziplin, ständiger Überwachung und Kinderarbeit dennoch Raum für unbeschwertes Spiel, Streiche und kindlichen Schabernack?

Bürgerkinder

Wien war um 1900 die Hauptstadt einer Vielvölkermonarchie mit mehr als fünfzig Millionen Einwohnern, eine Metropole, die enorm schnell wuchs. Die Gesellschaft befand sich in einem Umstrukturierungsprozess, denn die mittleren und oberen Schichten des Bürgertums nahmen an Zahl, Reichtum und politischem Gewicht zu. Im Zuge ihres Ausbaus gab die Wiener Ringstraße nun mit ihren prachtvollen Stadtpalais, im Volksmund abschätzig »Palazzi prozzi« genannt, der Stadt ihr neues imperiales Gepräge. Die sogenannte Ringstraßengesellschaft setzte sich aus reich gewordenen Handwerkerfamilien, die sich die neuen technischen Entwicklungen, die Industrialisierung und den rasanten Aufschwung des Bauwesens zunutze zu machen verstanden hatten, und reichen jüdischen Bankleuten, Industriellen und Händlern zusammen.

Neben dem Besitzbürgertum etablierte sich eine Klasse innerhalb des Bürgertums, die ihr soziales Prestige nicht mit Hilfe materieller Mittel errungen hatte, sondern durch den Erwerb von Bildung. Rechtsanwälte, Ärzte, Beamte, Architekten und Künstler eroberten sich ihre Stellung in der Gesellschaft, die sie vom Kleinbürgertum deutlich abgegrenzt wissen wollten. Ein zunehmend an Einfluss gewinnender Mittelstand begann nicht nur das öffentliche Leben mitzugestalten, sondern veränderte auch das familiäre Gefüge nach innen. Die Frauen waren nicht mehr in erster Linie Hausfrauen und Mütter, sondern begannen mehr und mehr nach höfischem und adeligem Vorbild eine Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen. Die Frau wurde zu einer Repräsentantin des Erreichten und übernahm damit eine anspruchsvolle Rolle, die zwangsläufig weniger Raum für Haushalt und Kindererziehung ließ. Die bürgerlichen Frauen, die zu Beginn des Jahrhunderts noch unter aktiver Mitwirkung dem Haushalt vorgestanden waren, überließen nicht nur die haushälterischen Belange mehr und mehr ihren Dienstboten:

Die Dame der Gesellschaft hat ja heutzutage selten Zeit – oder behauptet es wenigstens! – die Erziehung der Kinder zu überwachen. Und eine Bonne oder ein Fräulein gehören mit zum eisernen Bestand eines größeren Haushaltes.1

Das Bürgertum hatte die schwierige Aufgabe, seine neue Position zwischen Adel und Proletariat zu festigen. Einerseits war es zwar bestrebt, der adeligen Lebensform nachzueifern, ohne jedoch dessen Hemmungslosigkeit zu akzeptieren, andererseits war es darauf bedacht, sich vom ungebildeten Kleinbürgertum und rohen Proletariat deutlich abzugrenzen. Es entwickelte auf Mäßigung, Sittlichkeit und Anstand aufgebaute Moralvorstellungen, die den Kindern von klein auf übermittelt wurden. Gleichzeitig musste der neu erworbene Status sowohl durch die Ehefrauen als auch durch das Benehmen und die äußere Erscheinung der Kinder zur Schau gestellt werden:

Für die Straße wird das Kind so elegant und üppig als möglich herausgeputzt, und wenn dann die eleganten Wagendecken und Spitzenhäubchen, die grellfarbigen Mäntel, die Federhüte und überlebensgroßen Matrosenkragen die Aufmerksamkeit und das Erstaunen naiver Passanten erwecken, dann denkt jede Mutter und leider nur auch zu bald jedes Kind, es sei ein Wunderwerk der Schöpfung. Das natürliche Sträuben gegen Handschuhe und ähnliche, die freie Bewegung hemmende Modequälereien gewöhnen sich die Prinzen und Prinzessinnen gar rasch ab, denn die beständig aufgestachelte Eitelkeit lehrt sie diese Dinge schätzen und mit mitleiderregender Grandezza, die nur im Affentheater erheiternd wirkt, wandeln die Bübchen und Mädchen im Banne der modernen Erziehung einher. Ja, man kann Mitleid mit den Kindern haben, die so sinnlos ihrer Freiheit beraubt werden, aber noch bedauerlicher ist es, daß diese Spitzen und Stickereien, diese Pelzchen, Kettchen und Bröschchen sich im Leben der künftigen Staatsbürger zu Wällen häufen, die schon frühzeitig die Annäherung zwischen den besitzenden und den Minderbemittelten erschweren. Die feinen Püppchen lernen »die armen Kinder« gar bald von weitem kennen, daran, daß diese im Winter blaugefrorene Hände haben und Kopftücher und Mützen über die Ohren, und im Sommer verwaschene Kattunkittelchen und keine Sonnenschirme tragen. Sie setzen sich, wie sie belehrt worden, nicht mit armen Kindern auf eine Bank, denn »Gott weiß, was man von ihnen kriegen kann«. Sie schenken ihnen herablassend mit ausgestrecktem Arm Chokolade und Bonbons, die zu alt oder nicht fein genug sind, als daß das »Fräulein« ihren Zöglingen erlaubte, sie zu essen, und weiden sich an den erstaunten, oft neidischen Blicken der kleinen Proletarier.2

Elegant gekleidete Bürgerkinder, um 1890

Das Bild des wohlerzogenen, adrett gekleideten Kindes, das an der Hand der Eltern manierlich den Sonntagspaziergang im Park absolviert, höflich grüßt und nur spricht, wenn es gefragt wird, bedurfte harter Erziehungsarbeit im Hintergrund.

»Das harmonische Ebenmaß aller körperlichen und geistigen Kräfte«

Pädagogik zur Jahrhundertwende

Die Kindererziehung des 18. Jahrhunderts war ganz im Banne einer repressiven Pädagogik gestanden, die den absoluten Gehorsam des Kindes an oberste Stelle setzte. Bei der Anwendung der Mittel war man nicht zimperlich gewesen: Lügen, Verschleierung, Manipulation, Liebesentzug, Isolierung, Demütigung, Verachtung, Spott, Beschämung und Gewaltanwendung waren legitimiert, um die, wie man meinte, »böse Kindsnatur« zu dressieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, musste in erster Linie der dem Kind eigene Wille so früh wie möglich gebrochen werden.

Diese ersten Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang brauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Kann man da den Kindern den Willen nehmen, so erinnern sie sich hiernach niemals mehr, dass sie einen Willen gehabt haben.3

So liest man in einem »Versuch von der Erziehung und Unterweisung der Kinder« 1748.

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann nun der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi auf der Basis von Jean Jacques Rousseau eine neue, humanere Form der Pädagogik zu entwickeln. Als Vorläufer der Anschauungspädagogik versuchte er, dem Kind eine aktivere Rolle, mehr Handlungsspielraum einzuräumen.

Die Eltern sollten innerhalb der Familie vor allem durch ihr Vorbild erzieherisch wirken. Wichtig erschienen ihm die geistigen, sittlichen und handwerklichen Fähigkeiten des Kindes gleichermaßen so früh wie möglich zu fördern. Dahinter stand sein idealistisches Ziel einer ganzheitlichen Volksbildung, die Menschen hervorbringen sollte, die im Stande waren, selbstständig und kooperativ in einem demokratischen Gemeinwesen zu wirken.

Friedrich Dittes, ein deutscher Pädagoge und Reformer des österreichischen Schulwesens, schloss in seinen reformatorischen Bestrebungen an Pestalozzi an. Er formulierte seine Ziele 1880 voll des Idealismus:

Die echte Erziehung ist allgemeine Menschenbildung; sie richtet sich auf das Ganze, auf das harmonische Ebenmaß aller körperlichen und geistigen Kräfte, auf die organische Einheit eines gesunden Leibes und einer gesunden Seele.4

In seiner umfassenden »Schule der Pädagogik« setzte er zwar den absoluten Gehorsam weiterhin an den Beginn der Kindererziehung: »Das Kind muß zuerst seinem Erzieher gehorchen, um allmälig dem Sittengesetze, das ihm zum Gewissen werden soll, gehorchen zu lernen.« Aber er versuchte auch zunehmend, die Persönlichkeit des Kindes zu achten und appellierte an die moralische Verantwortung und die Vorbildfunktion des Erziehers, der nicht länger subjektive Willkür walten lassen dürfe.5

Der neue Anspruch an den Erzieher war also sehr hoch: Das auf den vier Säulen – körperliche Gesundheit, Intellekt, Moral und Religion – aufgebaute Erziehungsgebäude galt es mit den individuellen Fähigkeiten des Kindes und seiner Entwicklung im Gleichgewicht zu halten:

… der rechte Pädagog verschafft und erhält sich jederzeit eine möglichst vollständige Kenntniß seines Zöglings, faßt alle erzieherischen Erscheinungen und alle Fäden seines Geschäftes zusammen, betrachtet immer das Gegenwärtige und seiner Bedingtheit durch das Vergangene und seiner Wirkung auf das Zukünftige.6

Der Willen des Kindes sollte nun nicht mehr roh gebrochen werden. Tatsächlich wurde dem unverständigen Kind aber zum Schutz vor Schaden weiterhin unbedingter Gehorsam abverlangt:

In jedem Falle seien die Gebote und Verbote, sowie deren Begründung möglichst kurz und bestimmt, damit das Kind zwar genau erfahre, was es zu thun und zu lassen habe, nicht aber durch überflüssiges Reden gelangweilt, oder zum Mißtrauen gegen den Erzieher, zum Widersprechen und Disputiren gereizt werde. Das unreife Kind darf sich seinem Erzieher in keiner Weise gleichstellen, oder demselben wohl gar Rechenschaft abfordern; hierdurch würde ja das ganze pädagogische Verhältniß gestört werden. Nur stehe der Erzieher auch wirklich höher als sein Zögling, nicht blos physisch und geistig, sondern vor Allem auch moralisch.7

Dittes mildert hier das Prinzip des unbedingten Gehorsams etwas ab und fordert eine Vorbildfunktion des Erziehers ein. Rund dreißig Jahre zuvor sah man die Sache rigoroser, der Wille des Erziehers war Gesetz und in keiner Weise zu hinterfragen:

Der Erzieher, welcher seine Befehle mit Gründen begleitet, räumt zugleich Gegengründen Berechtigung ein, und damit wird das Verhältnis zum Zögling verschoben. Dieser betritt das Feld der Unterhandlungen und stellt sich dem Erzieher gleich; mit solcher Gleichheit verträgt sich aber keineswegs die Ehrfurcht, ohne welche keine Erziehung gedeihen kann.8

Stefan Zweig beschrieb in seinen Lebenserinnerungen, dass diese Erziehungstheorie gelebte Praxis war:

Wir sollten vor allem erzogen werden, überall das Bestehende als das Vollkommene zu respektieren, die Meinung des Lehrers als unfehlbar, das Wort des Vaters als unwidersprechlich, die Einrichtungen des Staates als die absolut und in alle Ewigkeit gültigen. Ein zweiter kardinaler Grundsatz jener Pädagogik, den man auch innerhalb der Familie handhabte, ging dahin, daß junge Leute es nicht zu bequem haben sollten. Ehe man ihnen irgendwelche Rechte zubilligte, sollten sie lernen, daß sie Pflichten hatten und vor allem die Pflicht vollkommener Fügsamkeit. Von Anfang an sollte uns eingeprägt werden, daß wir, die wir im Leben noch nichts geleistet hatten und keinerlei Erfahrung besaßen, einzig dankbar zu sein hatten für alles, was man uns gewährte, und keinen Anspruch, etwas zu fragen oder zu fordern. Von frühester Kindheit an wurde in meiner Zeit diese stupide Methode der Einschüchterung geübt. Dienstmädchen und dumme Mütter erschreckten schon dreijährige und vierjährige Kinder, sie würden den »Polizeimann« holen, wenn sie nicht sofort aufhörten, schlimm zu sein … An allen Stellen übte man diese Technik, im Hause, in der Schule und im Staate. Man wurde nicht müde, dem jungen Menschen einzuschärfen, daß er noch nicht »reif« sei, daß er nichts verstünde, daß er einzig gläubig zuzuhören habe, nie aber selbst mitsprechen oder gar widersprechen dürfe.9

Dass diese trotz idealistischer Ambitionen in der Umsetzung immer noch restriktive Erziehung, die bereits den kleinen Kindern ein Übermaß an Selbstkontrolle und Disziplin abforderte, das Kind-Sein unterband, sahen nur wenige:

Es gehört zu den Privilegien der privilegierten Klassen, daß sie mit Recht sagen dürfen: es giebt keine Kinder mehr. Daß es aber dort keine Kinder mehr giebt, liegt nicht daran, daß der Zug der raschlebigen Zeit die Kleinen daran hinderte sich in Glück und Harmlosigkeit auszuleben, sondern daran, daß man die Kinder der sogenannten besseren Gesellschaftsklassen systematisch ihrer Kindlichkeit, ihrer Unbefangenheit beraubt.In Sammtkleidchen, Glacéhandschuhen und gelben Stiefelchen wandeln die kleinen, bleichwangigen Greise ehrsam durch die Anlagen und Promenaden der Städte und wissen nicht, daß sie betrüblich unangenehm sein müssen, weil sie nicht natürlich artig oder auch unartig sein dürfen.10

Wer waren nun die Erzieher, an die sich die hohen erzieherischen Ansprüche richteten und wie setzten sie diese um?

Die Eltern, beschäftigt mit Beruf und Repräsentation, übernahmen nur einen geringen Teil der tatsächlichen Kinderbetreuung:

Bei aller Zärtlichkeit, deren wir uns von den Eltern zu erfreuen hatten, bei aller Sorgfalt, die auf unseren Unterricht – mehr auf diesen als auf unsere Erziehung im weiteren Sinn – verwendet wurde, war mein Vater nach Anlage, Beruf und Streben, welch letzteres bei all seiner unermüdlichen ärztlichen, wissenschaftlichen und journalistischen Betätigung sehr stark auf sichtbaren Erfolg und äußere Ehren, keineswegs auf Gelderwerb gerichtet war, doch so sehr von sich selbst erfüllt, ja auf sich angewiesen, und die Mutter in all ihrer hausfraulichen Tüchtigkeit und Übergeschäftigkeit hatte sich seiner Art und seinen Interessen so völlig und bis zur Selbstentäußerung angepaßt, daß sie beide an der inneren Entwicklung ihrer Kinder viel weniger Anteil zu nehmen vermochten und dieser Entwicklung vor allem viel weniger echtes und befruchtendes Verständnis entgegenbrachten, als sie sich jemals einzugestehen auch nur fähig gewesen wären.11

Arthur Schnitzler beschrieb hier ein Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, das wohl in vielen bürgerlichen Familien Realität war. Tatsächlich übernahmen in der gehobenen Mittelschicht der Gesellschaft mehrere Personen die Erziehung der Kinder. Neben den Eltern waren Ammen, Kindermädchen und Gouvernanten, manchmal auch das Dienstpersonal erzieherische Bezugspersonen der Kinder. Eine Konstellation, die nicht immer reibungslos ablaufen konnte, war doch die Aufteilung der Pflichten, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen Mutter, Vater und Personal nicht immer klar festgelegt.

Arthur Schnitzler (Mitte) und seine Geschwister Julius und Gisela, um 1870

»Der edelsten Bestrebung geweiht«

Die Mutter

Theoretisch hatten zunächst die Mütter die Verantwortung für die Erziehung der Kinder. Mütter, die zum Zeitpunkt ihrer Verheiratung selbst kaum der Kinderstube entwachsen waren, deren eigene Erziehung darauf abgezielt hatte, sie möglichst unwissend und gehorsam zu halten, um sie unschuldig und rein einem von den Eltern für sie ausgewählten Ehemann zu übergeben. Die höheren Töchter wurden daher auf ihren einzigen Lebenszweck, ihr Leben als Ehefrau, vorbereitet. Sie sollten ihrem Ehemann untertan sein und nicht durch Intellektualität oder übermäßiges Selbstbewusstsein unangenehm auffallen:

»Du zartes Wesen bist geboren, poetisch zu sein, zu tändeln, Toilette zu machen, Clavier zu spielen, französisch zu plaudern«, und wie die ganze Ammenweisheit unserer vornehmen Mütter und Gouvernanten heißt. Leider ist dieser Ton nicht mehr blos einheimisch in den höchsten Regionen der Gesellschaft; den größten Theil des Mittelstandes durchweht diese zimperliche Parfummoral, selbst in den vermögenderen Bürgerstand ist sie eingedrungen …12

So beschrieb die deutsche Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Luise Büchner die Situation der bürgerlichen Frauen Ende des 19. Jahrhunderts. Dass diese Frauen von ihren Ehemännern wie unmündige Kinder behandelt wurden, illustrierte Henrik Ibsen in seinem 1879 uraufgeführten Stück »Nora oder Ein Puppenheim« in aller Deutlichkeit. Den zeitgenössischen gesellschaftlichen Konventionen folgend, betrachten sowohl der Vater als auch der Ehemann Nora als einen Besitz, der ihnen zwar kostbar ist, dem sie aber kein Eigenleben zubilligen, geschweige denn Eigenverantwortung und Geschäftsfähigkeit. »Eichkätzchen«, wie Nora von ihrem Mann genannt wird, ist bei weitem kein Einzelschicksal.

Die Erziehung der bürgerlichen Mädchen war generell darauf ausgerichtet, sie von jeglichem unanständigen Gedankengut fernzuhalten, sie über alles allzu Menschliche in Unkenntnis zu lassen. Die Unterweisungen in Klavierspiel, Gesang, Handarbeiten, Sprachen, Kunst und unverfänglicher Literatur geschahen innerhalb enger Grenzen und diente vor allem der Ablenkung von eventuell aufkeimenden unzüchtigen Gedanken. Die Jungfräulichkeit, das höchste Gut des bürgerlichen Mädchens, galt es mit allen Mitteln zu verteidigen und zu schützen. Ihr Verlust bedeutete auf dem Heiratsmarkt, nicht mehr vermittelbar zu sein – die ultimative Katastrophe für eine Frau, die einzig für die Rolle als Ehefrau und Mutter vorgesehen war. Um dieses Horrorszenario abzuwenden, entwickelte man eine Schamhaftigkeit und Prüderie allem Körperlichen gegenüber und ließ damit die jungen Mädchen über ihre natürlichen Körperfunktionen in vollkommener Ahnungslosigkeit. Welche Qualen dies für ein heranwachsendes Mädchen bedeutete, schilderte die Künstlerin Käthe Kollwitz in ihren Lebenserinnerungen:

… Daneben fühlte ich mich dann den Zuständen ausgeliefert, die, ohne sich auf ein bestimmtes Ziel zu richten, den Pubertätsmenschen peinigen. Damals entbehrte ich deutlicher, daß die Mutter nicht Vertraute war. Bei dem moralischen Grundton unserer Erziehung konnte es nicht anders sein, als daß ich – unerfahren in dem Naturwissenschaftlichen des Menschen – meine Zustände als Schuld empfand. Ich hatte das Bedürfnis, mich der Mutter anzuvertrauen, zu beichten. Da ich Lüge der Mutter gegenüber nicht kannte, auch nicht Ungehorsam, meinte ich, wenn ich täglich der Mutter Bericht über meinen Tag erstatte, würde ich an ihrem Mitwissen eine Stütze haben. Aber sie schwieg, und so schwieg ich auch. Die Unkenntnis des Körperlich-Menschlichen blieb mir noch lange Jahre. Vom Kinderkriegen hatte ich die albernsten Vorstellungen. Ich las die Marquise von O. von Kleist. Verstand selbstverständlich nicht, worauf sich die ganze Erzählung aufbaut, und war überzeugt und gewärtig, auch ich könne ganz aus heiler Haut ein Kind bekommen.13

Spätestens in der Hochzeitsnacht wurden diese unschuldigen Mädchen mit der Realität konfrontiert, was nicht selten zur Folge hatte, dass die junge Braut um ihr Leben fürchtend, Hals über Kopf in ihr Elternhaus flüchtete:

Jetzt ist sie also … zum erstenmal allein mit ihrem Mann. Ganz Unschuld, Dummheit, Gehorsam, mit den allerfeinsten handgestickten weißen Seidenstrümpfen, weißen Satinhandschuhen in Kindergröße, weißem Schleier und weißem Myrtenkranz. Auch Vater bebt vermutlich in seinen Lackschuhen, denn, um Himmels willen, wie machte man den Anfang mit einer Jungfrau? Er stellt ihr ein paar ungeschickte Fragen, entdeckt ihre abgrundtiefe Unkenntnis der Dinge … es braucht Zeit, um seiner kleinen Frau die schrecklichen Tatsachen des Lebens zu erklären … Mama fröstelt, zittert, seufzte vor Angst, hielt mühsam die Tränen zurück. Woher wußte er nur all diese schmutzigen Dinge? So überlegte sie … Um die Mitte dieser gänzlich viktorianischen Hochzeitsnacht lief sie fort. Zurück zu den Eltern wie so manche andere entsetzte junge Braut.14

Diese Frauen, selbst noch unreif, sollten, sobald sie verheiratet waren, den Haushalt führen und den Grundstein für die Erziehung ihrer eigenen Kinder legen. Darüber hinaus wartete die wichtige Aufgabe auf sie, in entsprechender Weise zu repräsentieren, was man erreicht hatte. In ihren üppig ausgestatteten Heimen, die das Prestige der Familie heben sollten, verkörperte sie an der Seite ihres Mannes bei Bällen und Diners die neu errungene soziale Stellung.

Das Erfüllen dieser Verpflichtungen entfremdete die Mütter zunehmend der Aufgabe, ihre Kinder zu betreuen und machte das Einstellen von »Erziehungspersonal« notwendig. Immer weniger war die »Gnädige« in der Kinderstube anzutreffen, ja man erwartete dies auch gar nicht mehr:

Die Eltern meiner kleinen Anka hatten auf mich, als ich ihnen vorgestellt wurde, einen ungemein günstigen Eindruck gemacht. Beide jung, schön, liebenswürdig. Beide von der gewinnenden Höflichkeit, die sich von selbst versteht, sich wenigstens damals in der feinen Welt von selbst verstand. Sie erschienen mir einfachem Bürgerkind inmitten ihres Luxus, der alles überstieg, wovon ich je gehört oder geträumt hatte, ein wenig halbgottmäßig … Es wäre mir gar nicht eingefallen, ihr zuzumuten, daß sie sich in die Kinderstube setzen möge und Puppenkleider zuschneiden, einen Kreisel peitschen oder nach der Schreiblektion ein tintig gewordenes Fingerchen abwischen. Sie schien mir zu dergleichen viel zuwenig irdisch.15

Diese »unirdischen Mütter«, die ihre Kinder zunehmend Kindermädchen und Gouvernanten überließen, verloren mehr und mehr den Kontakt zu ihren Söhnen und Töchtern und bewiesen in der Folge oft wenig Einfühlsamkeit in die kindliche Psyche. Sie nahmen ihre Kinder nicht wirklich ernst und erlaubten sich so manchen für das Kind gar nicht lustigen Scherz, wie die Schriftstellerin Bertha von Suttner aus eigener Erfahrung schilderte:

Noch ein Bild ist mir eingeprägt. O, ich muß ein sehr eitler, vergnügungssüchtiger Fratz gewesen sein! Meine Mutter kommt ins Kinderzimmer; sie trägt ein schönes Kleid, wie ich es noch nie an ihr gesehen habe, und Schmuck auf dem bloßen Hals: Mama geht auf den Ball, und man erklärt mir, daß dies ein Fest ist, wo alle so schön angezogen sind und in ganz hellen Räumen tanzen. Ich will mitgenommen werden, will auch auf den Ball. »Ja, mein Wursterl geht auch auf den Ball.« Ich juble. – »Nämlich auf den Federnball.« Damit küßt mich die schöne Mama und geht. »So«, sagt Babette, »jetzt wollen wir uns zum Federnball bereitmachen.« Und sie beginnt mich zu entkleiden, was ich mit freudiger Erwartung geschehen lasse. Als ich aber, statt weiter geschmückt zu werden, ins Bett gebracht werde und erfahre, daß dies der Federnball sei, da breche ich in wildes Schluchzen aus, getäuscht, gekränkt, gedemütigt.16

Wie wenig Gedanken man sich über die seinem Alter entsprechenden Fähigkeiten eines Kindes machte, illustriert auch Johannes Jaegers frühkindliche Erfahrung:

Im Frühjahr 1874 – ich war also noch nicht 4 Jahre alt – ließ meine Mutter mich und meine Schwester photographieren, um meinem Vater mit dem Bilde ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Auf dem Heimwege schärfte sie uns und mir besonders ein, dem Vater auf seine Frage, wo wir gewesen, nicht zu sagen, daß wir beim Photographen waren, sondern, daß wir da und dort gewesen seien! Natürlich rapportierte ich meinem Vater: »Wir waren nicht beim Photographen!«, wofür ich in seiner Abwesenheit von der Mutter Prügel bekam. Daraus entnahm ich denn die Lehre: Lügen ist erlaubt; wie mir auch meine Mutter schon damals oder auch später sagte, daß »Notlügen« erlaubt seien! Erinnerte ich sie je an ein mir gemachtes Versprechen, das nicht gehalten worden war, so bekam ich zur Antwort: »Versprechen und Nichthalten ziemt Jungen und Alten.«!!!17

Soviel zum viel beschworenen moralischen Vorbild, das die Mutter für ihre Kinder sein sollte. Luise Büchner erkannte, dass angesichts dieser Entwicklung die Mutterrolle an Bedeutung verlor und damit der Entmündigung der Frauen weiter Vorschub geleistet wurde. Sie plädierte daher dafür, dass die Frauen über ihre Mutterrolle mehr Verantwortung für sich selbst und ihre Stellung in der Gesellschaft übernehmen müssten und versuchte dadurch der Mutterschaft mehr Prestige zu verschaffen:

Es ist kaum in Worten auszudrücken, wie heilig und umfassend der Beruf einer ächten Mutter ist. Die ganze Zukunft ist in ihre Hand gegeben! Ein ganzes Geschlecht kann unter ihren Händen erniedrigt oder sittlich neugeboren werden. Wie ein tiefer, niederschmetternder Vorwurf lastet es auf der Seele denkender Frauen, daß ihr Geschlecht so selten den ganzen Umfang seiner Bedeutung begreift, daß es in kurzsichtiger Verblendung so oft die Enge seines Wirkungskreises beklagt, daß heute, wo wir an der Schwelle einer neuen Zeit stehen, die meisten Frauen in träger Ruhe, in schwindelnden Vergnügungen oder im bloßen Haushaltungsschlendrian ein Leben zubringen, das der edelsten Bestrebung geweiht sein sollte.18

DIE »LEIBESPFLEGE«

Gemeinhin war man sich einig, dass das Kind nach der Geburt in der Obhut der Mutter bleiben sollte, denn sie hatte zunächst für das leibliche Wohl des Säuglings zu sorgen: »Das Stillen des Kindes bis zum 8 oder 9. Monat bis die ersten Zähne hervorbrechen ist von größter Wichtigkeit.« Die pädagogischen Ratgeber sahen in der Muttermilch die bestmögliche Nahrung, denn die Muttermilch »… enthält alle jene Stoffe, aus welchen der menschliche Körper aufgebaut ist, modificirt sich in ihren Mischungsverhältnissen nach dem Alter des Kindes, wird vom gesunden Kinde gut und ohne Beschwerden verdaut und ist eben aus diesen Gründen das vorzüglichste und ganz allein völlig ausreichende Nahrungsmittel für den Säugling.«19

War die Mutter nicht imstande, das Kind selbst zu ernähren, oder war dies aus welchen Gründen auch immer unerwünscht, so war der beste Ersatz eine Amme. Diese Lösung war zwar nahrungstechnisch sicher die Beste, doch warf sie zwischenmenschliche Probleme auf:

Wenn nun auch, wie bemerkt, eine Amme die natürlichste Stellvertreterin der Mutter ist, so stehen doch der Herbeiziehung einer solchen Mittelsperson ernste Bedenken entgegen … Ist ihr Gesundheitszustand, ihre Einsicht und Gewissenhaftigkeit genügend verbürgt? Wird sie in der Familie ihres Pfleglings mit Tact und Bescheidenheit auftreten, um alle Friedensstörungen zu vermeiden? Wird sie nicht ungebührliche Ansprüche erheben? Sind aber auch diejenigen, welche eine Amme aufnehmen möchten, geneigt und im Stande, die berechtigten Forderungen derselben zu erfüllen und ihr eine anständige Behandlung angedeihen zu lassen? Und endlich, wenn alle diese Bedenken gehoben sind, wird nicht zwischen dem an die Amme gewiesenen Kinde und seiner leiblichen Mutter Entfremdung und Gleichgiltigkeit Platz greifen?20

All diese Bedenken waren natürlich nicht unbegründet und daher wurde dringend empfohlen, den Rat eines Fachmannes einzuholen. Der engste Vertraute in Fragen der Gesundheit aber auch in zwischenmenschlichen Belangen war damals der Hausarzt. Er kannte die Leiden und Nöte aller Familienmitglieder, half erbliche Belastungen eines Familienangehörigen zu vertuschen, oder kompromittierende Krankheiten zu verheimlichen und war auch in Fragen der Aufklärung des Nachwuchses behilflich. Sein Rat war hier aber auch in medizinischer Hinsicht bedeutend. Zu einer Zeit, die beherrscht war von unheilbaren Krankheiten wie Syphilis und Tuberkulose, musste der Arzt die einwandfreie Gesundheit der Amme gewährleisten.

Selbst wenn die Amme diese Voraussetzungen erfüllte und ein freundliches Wesen hatte, war verantwortungsvollen Pädagogen inzwischen klar, dass der zunehmende Rückzug der bürgerlichen Mütter aus der Kinderpflege und Erziehungsarbeit aus Prestigegründen langfristige Folgen haben würde:

Wenn es aber in manchen Familien als guter Ton und als eine selbstverständliche Sache betrachtet wird, daß jedes Kind unter allen Umständen eine Amme haben müsse: so wird eine solche Anschauungsweise von der Erziehungslehre immer zu den Beklagenswertesten Thorheiten gerechnet werden. Selbst eine Königin kann kein edleres und ehrenvolleres Werk thun als ihrem Kinde die erste Nahrung darreichen. Das Ammenwesen aber kann jedenfalls nur als ein nothwendiges Uebel betrachtet werden, und seine Verbreitung dürfte mit dem physischen und moralischen Verfall eines Volkes gleichen Schritt halten.21

War das Kind abgestillt, so blieb die Mutter weiterhin für die gesunde Ernährung und die Körperpflege verantwortlich. Ganz im Sinne der auf Mäßigung und Kontrolle der Triebe ausgelegten Erziehung sollte das Kind

blos erhalten, was seiner Natur zuträglich ist, nicht aber, was die Verdauungsthätigkeit und damit die Gesundheit stört oder Begehrlichkeit und Naschhaftigkeit hervorruft. Sobald man das Kind aus den Schranken der Einfachheit, Enthaltsamkeit und Bescheidenheit herauszieht, untergräbt man sein stilles Lebensglück und seinen harmlosen Frohsinn.22

Die Kost des Kindes war daher einfach zusammengesetzt. Milch, Eier, Brot und Fleisch wurden als vorzügliche Nahrungsmittel angepriesen, Gemüse – aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar – hingegen weniger: »Geringen Werth haben alle Gemüsearten, da sie sehr viel Wasser und unverdauliche Pflanzenstoffe enthalten.« Auch Obst habe wenig Nährwert und solle von Kindern »mäßig und vorsichtig genossen« werden.23