9,99 €

Mehr erfahren.

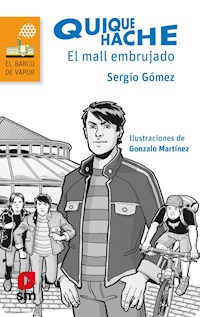

- Herausgeber: SM Chile

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Quique Hache

- Sprache: Spanisch

Quique tiene quince años y acaba de terminar un curso por correspondencia para ser detective privado. Un verano, en vez de partir a Concón, se queda en Santiago probando suerte como investigador.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Lunes

1

Era el verano del 2008 cuando ocurrió todo esto. Desde hacía una semana, yo era detective privado. Nadie en la casa lo sabía, excepto la Gertru. Los demás se fueron a pasar el verano a Concón, a comer asados, a jugar baby fútbol, a broncearse en la playa, a mirar los atardeceres y hacer nada durante dos meses. A mí me dejaron a cargo de Gertrudis Astudillo, mi nana desde hace quince años, que precisamente son los años que tengo.

Lo de detective privado resultó de un curso que hicimos por correspondencia con la Gertru. Durante seis meses estudiamos secretamente, sin decirle a nadie. El curso lo enviaban desde una ciudad de Argentina.

Cuando llegaron los dos diplomas, nos convertimos inmediatamente en detectives privados. Ese fue el momento en que la Gertru se echó para atrás; dijo que tenía muchas cosas que hacer en la casa y que no tenía tiempo para jugar. Para dejarme tranquilo se le ocurrió una idea. Juntamos plata y pagamos un aviso chiquitito en El Mercurio. «Quique Hache, detective privado. Se buscan personas perdidas. Se resuelven enigmas».

Quique Hache soy yo.

Desde hace cinco años vivimos en una casa con jardín en Ñuñoa, en la calle Juan Moya, una calle tranquila cerca de Avenida Grecia. Los vecinos saludan y nos invitan a los cumpleaños en el vecindario. También celebramos juntos cuando gana la selección chilena de fútbol. Un Dieciocho nos juntamos con los vecinos, cerramos toda la cuadra y preparamos el asado más largo del mundo. Después resultó que el asado más largo lo habían hecho en el sur de Chile y no nosotros.

Mi barrio es tranquilo, nunca ocurre nada. La Gertru dice que su barrio en Temuco se parece a la cuadra de Juan Moya.

Como estábamos solos en la casa, decidimos que si sonaba el teléfono, ella se haría pasar por secretaria de detective. Esperamos tres días después de que apareció el aviso en el diario, pero solo llamó mi mamá desde Concón tratando de tentarme con la playa, los días de sol exquisitos, los primos, los partidos de baby fútbol y los atardeceres. Con todo eso me tentaron, es verdad, pero ahora yo era un detective privado y tenía otras cosas de qué preocuparme.

Luego el teléfono no sonó durante dos días y, cuando por fin lo hizo, contestó la Gertru. Se puso pálida, me miró con cara de alumbrado público y dijo:

—Es para Quique Hache, detective.

2

En un papel anoté el recado telefónico: «Señora Gallardo. Tres de la tarde. Dominó». Colgué. Tenía mi primer cliente como detective. Con la Gertru nos miramos como si hubiéramos descubierto petróleo en el patio.

Como no tenía oficina, le había propuesto a la señora Gallardo que nos reuniéramos en el centro de Santiago. Mi abuelo siempre decía que iba al Dominó, una fuente de soda en Agustinas. A pesar de sus años, no había perdido el éxito de sus comienzos. Me pareció que sería un buen sitio.

Dos y media de la tarde. La ciudad estaba tranquila y vacía porque empezaba enero. El calor derretía. Salí de mi casa y en Irarrázaval tomé una micro. El viaje fue largo. Por la ventana entraba una brisa agradable. Conté un rato los árboles que iban pasando y otro rato me preocupé pensando en la señora Gallardo y en este, mi primer trabajo.

Cuando llegamos al centro, la micro entró directo por la Alameda. Me bajé frente a la Biblioteca Nacional. En las escaleras de la biblioteca encontré mochileros sentados, hablando en inglés; me pidieron plata, pero seguí de largo. En ese momento me sentía un detective privado y no un guía turístico. Subí por Mac–Iver hasta calle Agustinas. El Teatro Municipal también está en esa calle. Una vez en el colegio nos llevaron allí a ver un fragmento de una ópera famosa. Me sorprendí cuando reconocí algunas de las arias: las había escuchado antes en comerciales.

En el Dominó me senté a esperar a la señora Gallardo, la de la llamada telefónica. Entonces me di cuenta de mi primer error como detective: no tenía idea cómo reconocer a mi primer cliente. En el lugar había dos parejas; uno de los hombres era un militar, seguro, aunque vestía de civil. Lo deduje porque llevaba el pelo cortado casi al rape y se sentaba derecho, como si se hubiera tragado una estaca. La otra pareja: un viejo y una vieja de más o menos cuarenta años que comían grandes completos y se miraban como si recién comenzaran a enamorarse. Me vi obligado a pedir un churrasco para justificar mi estadía allí. Mientras esperaba, pregunté equivocadamente a tres señoras si tenían el apellido Gallardo.

Me comí todo el sándwich y me puse a jugar con las migas que dejé sobre el plato; ya estaba pensando que la señora Gallardo no existía, cuando uno de los meseros se acercó con un diario y sin decir una palabra señaló una fotografía donde aparecía una mujer gorda, excesivamente gorda, como se ve en las películas de Estados Unidos, donde todos parecen ser gordos por comer papas fritas y hamburguesas al desayuno. Un amigo que fue a Miami llegó contando que encontró McDonald’s en todas las esquinas. Se justifica entonces la gordura porque la tentación es grande si está en cada esquina.

Debajo de la fotografía del diario pude leer: «Empresaria del año. Importante distinción recibió Rosaura Gallardo y su empresa Intermar». Con mi mejor cara de investigador miré otra vez al mesero y me encogí de hombros. Sin despegar esa sonrisa amable que parecía venir con su uniforme, él me indicó una puerta interior. A nadie le interesó que yo entrara por ahí. Seguí al mesero hasta un patio de cemento, cerrado por las paredes de los edificios vecinos. La única manera de ver algo de cielo allí era mirar recto hacia arriba. En la pared se veían algunas ventanas, los cajones del aire acondicionado y gatos paseándose por las cornisas. En el centro del patio, entre dos maceteros, la misma mujer de la fotografía del diario estaba sentada en un sillón. Rosaura Gallardo tenía un cuerpo gigante, como si flotara en un saco lleno de agua. Ambos nos miramos sorprendidos. Ella arrugó la nariz y preguntó:

—¿Quique Hache?

Para no ser menos, también arrugué la nariz y pregunté:

—¿Señora Gallardo?

3

—Seré sincera, creí que me encontraría con alguien más... —dijo la señora Gallardo trabada, sin terminar la frase, resoplando como ballena por el esfuerzo que le producía hablar en medio del patio del Dominó.

—Quique Hache, detective —repetí, y mostré un papelito cuadrado, como carnet de identidad, sin plastificar aún. El curso decía que siempre debía llevarse en la billetera.

—Creí que... —siguió ella, sin encontrar las palabras adecuadas.

—No se preocupe, señora Gallardo, lo que me cuente lo mantendremos bajo secreto profesional. Es mi deber.

—No es eso sino... —seguía atorada.

Después sonrió y dijo:

—Es que no estoy acostumbrada a detectives privados, eso debe ser. Supongo que no tengo otra alternativa, nadie más ha querido ayudarme.

—Para eso estamos —dije con una sonrisa de vendedor de zapatos. Ella también volvió a sonreír y su cuerpo se estremeció, como si llevara olas de mar dentro de la ropa.

—Déjeme empezar por el principio, Hache —dijo tajante.

—Así me gusta, desde el principio. Le recuerdo, para eso estamos, para escuchar lo que tenga que decir.

—Mi papá se murió hace tres años y me dejó su empresa de buses. Yo la administraba desde hacía algunos años. Mi papá estaba muy viejo, ¿sabe?

—Mmm —dije poniendo cara de intensa atención. La señora Gallardo me miró un segundo, como dudando si seguir o no. Suspiró, miró hacia lo alto del patio y continuó:

—Él comenzó con una micro que viajaba hasta Cartagena. Treinta años más tarde tenía una flota importante de buses que recorrían el litoral central, la empresa Intermar, ¿le suena conocida?

—Sí —mentí.

—La empresa ha repuntado con mi administración, aunque suene feo que lo diga yo. Hemos obtenido importantes logros y avances. Desgraciadamente, mi papá no vivió lo suficiente para verlo; hoy se sentiría orgulloso de mi gestión. Pero antes de morir hizo uno de sus más extraños negocios. Se le ocurrió comprar un equipo de fútbol semiprofesional. Don Chemo, mi padre, era un fanático del fútbol. Si me pregunta, tengo que responderle que casi no entiendo ese deporte. Pero mi papá era llevado de sus ideas. Compró el Ferro Quilín Fútbol Club, un equipo modesto de tercera división, popular en Santa Familia, el barrio donde nació mi padre, al sur de Santiago. Compró jugadores y planificó todo para que en un plazo de tres años el equipo subiera a la segunda división y de ahí, probablemente, al fútbol grande. —La señora se detuvo un momento y me preguntó:

—¿Está seguro de que usted es el del anuncio en el diario?

—Seguro: Quique Hache, detective —insistí mirándola a los ojos.

—Entonces sigo. El éxito del Ferro Quilín fue avasallador, aunque mi padre apenas alcanzó a disfrutarlo.

—Una lástima.

—Yo pensé que con su muerte se terminaba el asunto del equipo de fútbol.

—¿No fue así?

—No lo fue. Don Chemo era un hombre astuto. Antes de morir agregó una cláusula final en su testamento, ¿la adivinó?

—No —dije sinceramente.

—De acuerdo a los plazos que él estableció para que se distribuyeran sus bienes, si en tres años el equipo de Ferro salía campeón y ascendía, todas sus propiedades, incluyendo los buses, serían mías, de lo contrario se repartirían en obras de caridad.

—¿Y los tres años se cumplen ahora?

—Se cumplen ahora.

—¿Cómo le ha ido al equipo?

—Perfecto. El Ferro siguió con su racha ganadora durante todo el año pasado y se le daba por seguro campeón este año. Todo iba bien hasta hace unas semanas. Iba primero en la tabla, seguido por Deportivo Malloco, pero perdió dos partidos claves y bajó al segundo lugar; es el último partido este sábado, justamente contra Malloco, donde se decide todo: el que gana es el nuevo campeón y asciende.

—No veo el problema, parece ser un asunto deportivo —dije.

—En todo hay un pero, Hache. El Ferro era el favorito, el mejor del campeonato, pero sucedió lo inesperado, lo que lo ha llevado a perder esos partidos. Qué terrible cuando lo pienso, me niego a creerlo.

—¿Qué ocurrió?

—Voy para allá, no me apure. Desapareció el arquero, eso fue lo que ocurrió. —Bajó la cabeza y parecía que lloraba.

Algo tartamudo le dije:

—Te... tendrán un reemplazante para el partido del sábado.

La señora Gallardo levantó la cabeza y me miró duramente.

—Efectivamente podemos reemplazar a Cacho Ramírez.

—¿Ése es el nombre del arquero desa-parecido? —Como la respuesta era obvia, la señora Gallardo siguió con la anterior idea.

—Podríamos reemplazarlo sin problemas, pero si lo hacemos perdemos el campeonato, el ascenso y yo pierdo la empresa de buses Intermar.

4

La Gertru me esperaba en la casa para tomar once. Había preparado panqueques con mermelada de membrillo ya que sabía que a mí me gustaban. Me esperaba regando en el antejardín de la casa. A cada rato entraba a ver una teleserie que le gusta mucho porque el protagonista se parece a un antiguo novio que tuvo en Temuco. La Gertru dice que si el actor no fuera mexicano, juraría que es el mismo, porque su antiguo novio se fue a recorrer el mundo. A veces recibía postales de lugares tan extraños como Sri Lanka por ejemplo, siempre con las mismas frases: «Aquí estoy en Sri Lanka, gorda, echándote mucho de menos» y firmaba «Manolo».

La Gertru, a pesar de todos los novios que ha tenido, dice que prefiere a Manolo, el viajero, porque fue su primer amor. Según ella, él volverá a Chile y la buscará. Mientras tanto se conforma con su doble mexicano en la televisión.

—No te hagas de rogar, Quiquito, y habla —dijo la Gertru emocionada y curiosa por saber los detalles de mi entrevista.

Nos fuimos a calentar los panqueques al microondas. Primero le mostré el cheque de adelanto que me dio la señora Gallardo. Era el primer cheque que recibía en mi vida. Me prometió tres veces esa cantidad si encontraba al arquero perdido antes de las 17.30 del día sábado, hora y día en que empezaba el partido por la final del campeonato de la tercera división en el estadio municipal de Santa Familia. La Gertru miró varias veces el cheque tratando de multiplicarlo por tres, sin creerlo.

A Cacho Ramírez lo necesitaban ese sábado en la cancha, no bastaba con reemplazarlo. Hacía tres semanas había desaparecido misteriosamente y nadie sabía de su paradero. Para el Ferro Quilín, además de atajar y evitar los goles, era un símbolo, una cábala para todo el equipo. Los dos últimos partidos, Ferro los había perdido y coincidía con la ausencia del arquero. Así también había ocurrido los pasados tres años: cada vez que Ramírez no jugaba por lesión o enfermedad, la derrota era segura. Por eso, el equipo, los seguidores y dirigentes, sabían que todo estaría perdido si él no aparecía el sábado en la cancha.

Gertrudis, que todo lo sabe, por supuesto conocía a Intermar, la línea de buses, y la fortuna de don Chemo Gallardo. De fútbol no sabe mucho, aunque lo asocia a dos palabras: «Pedro Carcuro», a quien vio en persona en una ocasión, probándose un vestón en Falabella. La Gertru siempre dice que es la única persona famosa que conoce.

Después de que descargué la información, y cuando la mermelada de los panqueques comenzó a parecerme intolerable en el estómago, nos quedamos en silencio con la Gertru, pensando lo mismo: qué haríamos a continuación para encontrar al arquero, qué haría en este caso un detective privado para resolver el misterio. Permanecimos más de quince minutos sin decir una palabra, pensando intensamente, mirando hacia el techo sin ninguna razón, como esperando que la ayuda cayera desde arriba.

La Gertru concluyó que mejor renunciáramos a ser detectives y, que por otra parte, la playa de Concón, los primos...

—Ahora o nunca —dije yo en cambio, sin saber qué quería realmente decir con esa frase para el bronce, que algo tenía que ver con la constancia necesaria para hacer todo, para lograr algunas metas.

De tanto pensar me dio sueño. Antes de las once de la noche me fui a acostar, a pesar del calor que se concentraba en las paredes de la casa y no dejaba dormir bien. La Gertru se quedó mirando la teleserie nocturna.