9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

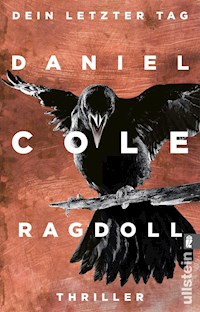

Platz 4 der LITERATUR SPIEGEL Paperback-Bestsellerliste »Ragdoll macht süchtig. Großartige Charaktere und ein unglaublicher Twist.« Rachel Abbott Ein grausamer Fund erschüttert London. An unzähligen Fäden hängt im riesigen Fenster eines Hauses eine zusammengeflickte Leiche. Ein Finger zeigt auf die gegenüberliegende Wohnung, ihr Mieter: Detective William Oliver Layton-Fawkes, genannt Wolf. Als der Presse eine Liste mit sechs Namen und genauen Todesdaten zugespielt wird, besteht kein Zweifel mehr, was dieser Fingerzeig zu bedeuten hat. Denn einer der Todeskandidaten ist Wolf selbst. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und nichts deutet darauf hin, dass er und sein Team den Mörder stoppen können. Atemberaubender Stoff für Serien-Fans: der Auftakt zur Thriller-Reihe von Daniel Cole

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 556

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

Das Buch

Der umstrittene Detective William Oliver Layton-Fawkes, genannt Wolf, ist nach seiner Suspendierung wieder in den Dienst bei der Londoner Polizei zurückgekehrt. Wolf ist einer der besten Mordermittler weit und breit. Er dachte eigentlich, er hätte schon alles gesehen. Bis er zu einem grausigen Fund gerufen wird. Sechs Körperteile von sechs Opfern sind zusammengenäht zu einer Art Flickenpuppe, einer »Ragdoll«.

Gleichzeitig erhält Wolfs Exfrau eine Liste, auf der sechs weitere Morde mit genauem Todeszeitpunkt angekündigt werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, doch der Ragdoll-Mörder ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Und der letzte Name auf der Liste lautet: Detective William Oliver Layton-Fawkes ...

Der Autor

Daniel Cole ist 33 Jahre alt und hat bisher als Sanitäter, Tierschützer und für die britische Seenotrettung gearbeitet. Sein Drang, Menschen zu retten, entspringt möglicherweise dem schlechten Gewissen wegen der großen Zahl der Figuren, die er beim Schreiben umbringt. Er lebt im sonnigen Bournemouth in Südengland und ist meist am Strand anzutreffen, obwohl er eigentlich an seinem nächsten Buch schreiben sollte. RAGDOLL ist sein Debüt und wurde bereits in 34 Länder verkauft, die Filmrechte sind optioniert.

DANIEL COLE

RAGDOLL

DEIN LETZTER TAG

THRILLER

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1471-6

Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch

1. Auflage März 2017

© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017

© 2017 by Daniel Cole

Titel der englischen Originalausgabe: Ragdoll(Orion Books, London)

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

»Wenn du der Teufel bist, was bin dann ich?«

PROLOG

Montag, 24. Mai 2010

Samantha Boyd duckte sich unter dem flatternden Absperrband durch und blickte zur Statue der Justitia oben auf der Kuppel von Old Bailey hinauf, dem berühmten Londoner Gerichtsgebäude. Inzwischen betrachtete Samantha das vermeintliche Symbol für Stärke und Unbestechlichkeit als das, was es wirklich war: das Abbild einer enttäuschten und verzweifelten Frau, die im Begriff war, sich vom Dach zu stürzen. Entsprechend fehlte hier die Augenbinde, die sie sonst überall auf der Welt trug; die Vorstellung von »blinder Gerechtigkeit« war naiv, besonders wenn Rassismus und Korruption innerhalb des Polizeiapparats dazukamen.

Aufgrund des Andrangs von Journalisten waren erneut die Straßen und U-Bahn-Stationen im gesamten Umkreis gesperrt worden. Die Medienvertreter hatten das belebte Viertel der Londoner Innenstadt in einen absurden Mittelschichtsslum verwandelt. Auf dem mit Abfall übersäten Pflaster lagen leere Essensverpackungen mit den Logos von Marks & Spencer und Pret A Manger. Untermalt von der Musik surrender Elektrorasierer wurden teure Markenschlafsäcke zusammengerollt, doch einer der Männer dort konnte auch mit Hilfe seines nur notdürftig funktionsfähigen Reisebügeleisens nicht darüber hinwegtäuschen, dass er in seinem einzigen mitgebrachten Hemd und seiner einzigen Krawatte geschlafen hatte.

Samantha fühlte sich befangen auf ihrem Weg durch die Menge. Sie war spät dran und auf dem sechsminütigen Fußmarsch von Chancery Lane bis hierher ins Schwitzen geraten, ihr platinblondes Haar spannte, weil sie es in dem vergeblichen Versuch, ihr Erscheinungsbild zu verändern, streng zurückgekämmt und hochgesteckt hatte. Bereits am ersten Tag hatte die Presse alle am Prozess Beteiligten ins Visier genommen, und an Tag sechsundvierzig war Samanthas Foto längst weltweit in jeder größeren Tageszeitung abgebildet gewesen. Als ein besonders hartnäckiger Reporter ihr bis nach Hause in Kensington gefolgt war und nicht wieder hatte gehen wollen, hatte sie sogar die Polizei rufen müssen. Um nicht erneut unerwünscht Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hielt sie den Kopf jetzt gesenkt und ging zielstrebig weiter.

Zwei gewundene Menschenschlangen zogen sich über die Kreuzung an der Newgate Street: die erste vor den in nicht annähernd ausreichender Zahl vorhandenen mobilen Klohäuschen auf der einen Seite und die zweite vor dem Starbucks-Wagen auf der anderen. Schließlich gelang es Samantha doch, aus der Masse auszubrechen und sich den Polizisten zu nähern, die den ruhigeren Seiteneingang des Gerichtsgebäudes bewachten. Als sie aus Versehen ins Bild einer der Dutzenden laufenden Kameras geriet, wurde sie von einer kleinen Frau wütend auf Japanisch angefahren.

»Der letzte Tag«, rief sich Samantha ins Bewusstsein und ließ den unverständlichen Schwall an Schimpfwörtern hinter sich; nur noch acht Stunden, dann würde wieder Normalität in ihr Leben einkehren.

An der Tür prüfte ein ihr unbekannter Polizist ihren Ausweis, und anschließend unterzog sie sich dem ihr inzwischen vertrauten Prozedere: Sie ließ ihre persönlichen Gegenstände einschließen, und als der Metalldetektor wie üblich anschlug, erklärte sie, dass sie ihren Verlobungsring nicht mehr vom Finger bekam. Danach sorgte sie sich bei der Leibesvisitation wegen der Schweißflecken unter ihren Achseln und begab sich den schmucklosen Gang hinunter, um an dessen Ende mit den anderen elf Geschworenen eine Tasse lauwarmen Instant-Kaffee zu trinken.

Aufgrund des überwältigenden Presserummels und des Vorfalls bei Samantha zu Hause hatte man zum ersten Mal in der Geschichte die Geschworenen abgesondert untergebracht und öffentliche Empörung mit Hotelrechnungen hervorgerufen, die den Steuerzahler Zehntausende von Pfund kosteten. Nach beinahe zwei Monaten überwogen morgens nun die Beschwerden: wegen Rückenschmerzen aufgrund durchgelegener Hotelbetten, der Eintönigkeit der Abendkarte des dazugehörigen Restaurants und weil man Partner und Kinder vermisste sowie die letzte Staffel von Lost verpasst hatte.

Als schließlich ein Gerichtsdiener die Geschworenen abholte, brach sich die angespannte Stille Bahn, über die das banale Geplauder ohnehin nur dürftig hinweggetäuscht hatte. Der Sprecher der Geschworenen, ein schon etwas älterer Mann namens Stanley – den die anderen scheinbar aus keinem anderen Grund gewählt hatten, als dass er Gandalf fast schon unheimlich ähnlich sah –, erhob sich langsam und führte sie hinaus.

Court One, einer der wohl berühmtesten Gerichtssäle der Welt, war der Verhandlung allerschwerster Verbrechen vorbehalten; hier hatten sich bereits so makabre Berühmtheiten wie Dr. Crippen, Peter Sutcliffe und Dennis Nilsen für ihre ungeheuerlichen Taten verantworten müssen. Künstliches Licht strömte durch die große Milchglasscheibe oben, erhellte die dunkle Holzvertäfelung und die grünen Lederpolster.

Als Samantha ihren gewohnten Platz in der ersten Reihe der Geschworenenbank einnahm, dem Angeklagten am nächsten, wurde ihr bewusst, wie kurz ihr selbstentworfenes weißes Kleid war – vielleicht ein bisschen zu kurz. Sehr zur Enttäuschung des lüsternen Alten, der am ersten Tag in seiner Eile, den Platz neben ihr zu ergattern, beinahe jemanden umgerannt hätte, legte sie sich den Ordner mit den Prozessunterlagen auf den Schoß.

Anders als man es aus amerikanischen Kinofilmen kannte, wo der elegant gekleidete Angeklagte neben seinem Anwalt am Tisch saß, stand der Beschuldigte im Old Bailey den Anwesenden alleine gegenüber. Die nicht sehr hohe, aber doch auffällige gläserne Trennscheibe, die die etwas erhöhte Anklagebank abschirmte, verstärkte noch den Eindruck, dass derjenige, der sich dahinter befand, für die anderen eine erhebliche Gefahr darstellte.

Er war schuldig, bis seine Unschuld bewiesen war.

Direkt gegenüber der Anklagebank, links von Samantha, befand sich der Platz des Richters. Hinter einem Stuhl in der Mitte, der als Einziger während der gesamten Verhandlung unbesetzt blieb, hing ein Schwert mit goldenem Heft unter dem königlichen Wappen. Gerichtsdiener, Verteidiger und die Staatsanwälte befanden sich im Zentrum des Saals, während die erhöhten Ränge der Galerie gegenüber voll besetzt waren. Die müde dreinschauenden, aber begierigen Zuschauer hatten draußen auf der Straße campiert, um sich einen Platz bei diesem außergewöhnlichen Prozess zu sichern. Weiter hinten, auf den Bänken unter der Empore, saßen Personen, die im weitesten Sinne mit dem Fall zu tun hatten: Experten, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht von den Anwälten aufgerufen werden würden; verschiedene Angestellte des Gerichts; und natürlich der Polizist, der die Festnahme zu verantworten hatte und nun ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war, ein Detective mit dem Spitznamen Wolf: William Oliver Layton-Fawkes.

Wolf war an jedem einzelnen der sechsundvierzig Verhandlungstage hier erschienen. Mit kaltem Gesichtsausdruck hatte er unzählige Stunden auf seinem Platz direkt neben dem Ausgang gesessen und den Angeklagten angestarrt. Er war kräftig, das Gesicht wettergegerbt und die Augen tiefblau, dem Aussehen nach Anfang vierzig. Samantha fand, er könne recht attraktiv sein, würde er nicht den Eindruck erwecken, seit Monaten nicht mehr geschlafen zu haben und alles Übel der Welt allein auf den Schultern zu tragen – wobei fairerweise gesagt werden musste, dass er derzeit wohl genau das tat.

»Der Feuerbestatter«, wie ihn die Presse getauft hatte, war der produktivste Londoner Serienkiller in der Geschichte der Stadt. Siebenundzwanzig Opfer in siebenundzwanzig Tagen, allesamt weibliche Prostituierte im Alter zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, was den Sensationswert des Falls noch gesteigert hatte, da das Gros der Ahnungslosen erst durch ihn mit der brutalen Realität auf den Straßen der Hauptstadt konfrontiert worden war.

Die meisten Opfer wurden noch lodernd gefunden, er hatte sie stark sediert und bei lebendigem Leib angezündet, und in dem Inferno jeweils auch potentielles Beweismaterial in Asche verwandelt. Plötzlich aber hatten die Morde aufgehört, die Polizei hing in der Luft, es gab keine nennenswerten Verdächtigen. Im Verlauf der Ermittlungen war die Metropolitan Police stark in die Kritik geraten, da unschuldige junge Frauen und Mädchen gestorben waren und die Polizei scheinbar nichts unternahm. Achtzehn Tage nach dem letzten Mord jedoch war Wolf eine Festnahme geglückt.

Der Mann auf der Anklagebank hieß Naguib Khalid, ein britischer Sunnit pakistanischer Herkunft, der als Taxifahrer arbeitete. Er lebte allein und hatte bereits einige kleinere Vorstrafen in Zusammenhang mit Brandstiftung zu verbuchen. Als durch DNA-Analysen nachgewiesen werden konnte, dass drei der Opfer auf der Rückbank seines Taxis gesessen hatten und Wolf seine vernichtende Aussage vor Gericht gemacht hatte, schien der Fall eigentlich glasklar. Doch dann geriet alles wieder ins Wanken.

Ein Alibi widersprach den Observierungsprotokollen des Detectives und seines Teams. Khalid erhob Anschuldigungen gegen die Ermittler, behauptete, während seiner Zeit in Gewahrsam sei es zu tätlichen Übergriffen und Einschüchterungsversuchen gekommen. Widersprüchliche kriminaltechnische Beweismittel führten dazu, dass die verkohlte DNA nicht als verlässliches Material behandelt werden durfte, und dann meldete sich auch noch, sehr zur Freude des Strafverteidigers, der Leiter der Abteilung für interne Kontrolle der Metropolitan Police, Professional Standards, und legte ein Schreiben vor, das ihn erreicht hatte. Es stammte von einem anonymen Kollegen und war auf wenige Tage vor dem letzten Mord datiert. Der Verfasser meldete Zweifel an Wolfs Methoden und Geisteszustand an, beschrieb ihn als »besessen« und »verzweifelt« und empfahl seine unverzügliche Versetzung.

Der spektakulärste Fall der Welt wurde noch spektakulärer. Der Polizei wurde vorgeworfen, Khalid als Sündenbock vorzuschieben, um das eigene Versagen zu vertuschen. Sowohl auf den Commissioner wie auch auf dessen Stellvertreter wurde so lange Druck ausgeübt, bis beide zurücktraten, und die Boulevardpresse überschlug sich beinahe, veröffentlichte eine Skandalgeschichte nach der anderen über den in Ungnade gefallenen Detective: Er habe ein Alkoholproblem, und sein Hang zur Gewalt sei letztlich auch schon für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich gewesen. Khalids selbstgefällige Verteidigerin handelte sich eine Verwarnung ein, weil sie vor Gericht vorschlug, Wolf und ihr Klient sollten am besten die Plätze tauschen. Naguib Khalid verfolgte das Theater, das sich vor seinen Augen abspielte, einigermaßen bestürzt und ließ sich während seiner Wandlung vom Dämon zum Opfer nie auch nur einen Anflug von Genugtuung anmerken.

Der letzte Verhandlungstag verlief erwartungsgemäß. Sowohl Verteidigung wie auch Staatsanwaltschaft hielten Abschlussplädoyers, dann erläuterte der Richter die Richtlinien für die Geschworenen, fasste kurz zusammen, welche der wenigen Beweise noch berücksichtigt werden durften, und erteilte ihnen ein paar Ratschläge hinsichtlich der juristischen Feinheiten, die es zu beachten galt. Daraufhin wurden die Geschworenen entlassen und hinter den Zeugenstand in einen auf die bekannte einfallslose Art mit Holz und grünem Leder ausstaffierten Raum geführt, in dem sie ihr Urteil fällen sollten. Über viereinhalb Stunden saßen sie zu zwölft um den großen Tisch herum und diskutierten.

Samantha war schon vor Wochen zu einer Entscheidung gelangt und wunderte sich darüber, dass die Ansichten der anderen so weit auseinandergingen. Niemals hätte sie sich von der öffentlichen Meinung umstimmen lassen, war aber froh, mit ihrer Einschätzung nicht noch mehr Öl ins Feuer der medialen Aufmerksamkeit zu gießen, der ihre Firma und ihr Leben inzwischen ausgesetzt waren. Wieder und wieder wurden dieselben Argumente wiederholt. Dann wies jemand auf einen Aspekt der Aussage des Detectives hin und reagierte gereizt, als zum ungezählten Male erklärt wurde, dass diese nicht zulässig sei und ignoriert werden müsse.

In regelmäßigen Abständen rief Stanley zur Abstimmung auf und leitete anschließend eine Notiz an den Richter weiter, mit der er ihm mitteilte, dass man noch zu keinem einstimmigen Ergebnis gelangt war. Doch mit jeder Abstimmung gab eine weitere Person unter dem Druck der wachsenden Mehrheit nach, bis endlich wenige Minuten vor Anbruch der fünften Stunde ein Stand von zehn zu zwei erreicht worden war. Stanley übergab dem Gerichtsdiener widerwillig eine Mitteilung diesen Inhalts. Der kehrte zehn Minuten später zurück, um die Geschworenen zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal zu führen.

Samantha spürte die Blicke der Anwesenden auf sich, als sie zu ihrem Platz auf der Bank zurückkehrte. Im Saal war es still, was sie verlegen machte, weil jeder ihrer Schritte auf den hohen Absätzen laut hallte. Glücklicherweise war das darauffolgende Rucken und Schaben, als alle zwölf Geschworenen gleichzeitig Platz nahmen, sehr viel lauter und ließ das störende Klackern in Vergessenheit geraten.

Die Menschen um sie herum versuchten, ihren Gesichtsausdruck zu deuten, sie waren zu ungeduldig, auch nur eine weitere Minute auf die offizielle Urteilsverkündung zu warten. Das gefiel ihr. Während des Prozesses waren die »Studierten« in ihren Perücken und Roben durch den Saal stolziert, hatten sie und ihre elf Mitstreiter freundlich, aber leicht herablassend behandelt; und jetzt waren sie alle der Gnade der Geschworenen ausgeliefert. Samantha musste sich ein Grinsen verkneifen; sie kam sich vor wie ein Kind mit einem Geheimnis, das es nicht verraten durfte.

»Der Angeklagte möge sich erheben«, bellte der Gerichtsdiener in die Stille.

Naguib Khalid stand zögernd auf.

»Der Sprecher der Geschworenen möge sich erheben.«

Stanley, am anderen Ende von Samanthas Sitzreihe, stand auf.

»Sind Sie zu einem einhelligen Urteil gelangt?«

»Nein.« Stanleys Stimme überschlug sich, machte seine Antwort beinahe unverständlich.

Samantha verdrehte die Augen, während er sich dreimal rasselnd räusperte.

»Nein«, schrie Stanley fast.

»Sind Sie zu einem Urteil gelangt, dem sich eine ausreichende Mehrheit angeschlossen hat?«

»Das sind wir«, Stanley zuckte zusammen, weil er seinen Text vermasselt hatte. »Verzeihung … ja.«

Der Gerichtsdiener sah zum Richter auf, der mit einem Nicken seine Bereitschaft signalisierte, das Mehrheitsurteil anzunehmen.

»Halten Sie, die Geschworenen, den Angeklagten Naguib Khalid des Mordes in siebenundzwanzig Fällen für schuldig oder nicht schuldig?«

Samantha hielt die Luft an, obwohl sie die Antwort bereits kannte. Mehrere Stühle knarzten einhellig, als einige sich begierig vorbeugten, um besser zu hören …

»Nicht schuldig.«

Samantha sah Khalid wie gebannt an, wartete auf seine Reaktion. Er zitterte vor Erleichterung, schlug die Hände vors Gesicht.

Doch schon ertönten die ersten panischen Rufe.

Wolf hatte die kurze Strecke bis zur Anklagebank zurückgelegt und Khalid mit dem Kopf zuerst über die Trennscheibe gezerrt, noch bevor die Gerichtsdiener und Sicherheitsbeamten reagieren konnten. Khalid landete unglücklich, sein Schrei war nur gedämpft vernehmbar.

Seine Rippen brachen unter Wolfs Tritten, während sich sein Angreifer an den Fingerknöcheln die Haut aufschürfte. Irgendwo ertönte eine Alarmsirene. Wolf bekam einen Schlag ins Gesicht, schmeckte Blut und taumelte rückwärts auf die Geschworenen zu, wobei er eine Frau neben sich umwarf. Während der wenigen Sekunden, die er brauchte, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen, hatten sich mehrere Beamte zwischen ihm und dem geschundenen Körper des Angeklagten aufgebaut.

Wolf schlug wild um sich, torkelte vorwärts, spürte starke Hände, die ihn aufzuhalten versuchten, ihn auf die Knie und schließlich zu Boden zwangen. Erschöpft holte er Luft, es roch nach Schweiß und Bodenpolitur, dann sah er den Schlagstock eines verletzten Polizisten über den Boden poltern und neben Khalid an die Holzvertäfelung prallen.

Khalid lag leblos da, aber Wolf wollte sicher sein.

Angetrieben von einem letzten Adrenalinschub, trat er um sich und kroch auf den vermeintlich Toten zu, dessen Blut bereits den Stoff seines billigen dunkelblauen Anzugs tränkte und diesen mit dunkelbraunen Flecken übersäte. Wolf griff nach der schweren Waffe, legte die Finger um das kalte Metall. Er holte gerade aus, als ihn ein harter Schlag traf und auf den Rücken warf. Desorientiert konnte er nur noch zusehen, wie der für die Sicherheit des Angeklagten zuständige Gerichtsdiener noch einmal ausholte und ihm das Handgelenk zertrümmerte.

Kaum zwanzig Sekunden waren seit der Urteilsverkündung vergangen, aber als er das Metall auf das Holz prallen hörte, wusste Wolf, dass es vorbei war. Er betete nur, dass er genug getan hatte, dass es reichte.

Menschen schrien und eilten zu den Ausgängen, aber eine Flut an Polizisten trieb sie wieder hinein; Samantha blieb auf dem Boden sitzen, starrte trotz dessen, was sich nur wenige Meter von ihr entfernt abspielte, benommen ins Leere. Schließlich nahm jemand sie am Arm, zog sie auf die Füße und schob sie aus dem Saal. Diese Person schrie Samantha etwas zu, aber die Worte erreichten sie nicht. Auch das gedämpfte Heulen der Sirene nahm sie kaum wahr. In der Great Hall rutschte sie aus. Ein Knie traf sie seitlich am Kopf. Der Schmerz blieb aus, aber sie fiel nach hinten auf den schwarzweißen sizilianischen Marmor, starrte verwirrt zu der kunstvoll verzierten Kuppel gut zwanzig Meter über ihr hinauf, auf die Statuen, die Buntglasfenster und Wandgemälde.

Kaum dass die Menge vorbeigeströmt war, zog ihr Retter sie erneut auf die Füße und führte sie zum Hauptportal, dann rannte er in den Gerichtssaal zurück. Die riesigen Holztüren und schwarzen Tore standen weit offen, der verhangene Himmel dahinter lockte sie ins Freie. Alleine stolperte Samantha auf die Straße hinaus.

Das Foto hätte nicht perfekter sein können, hätte sie dafür posiert: Die wunderschöne blutbespritzte Geschworene, ganz und gar in Weiß gekleidet, stand traumatisiert zwischen den steinernen Skulpturen der Standhaftigkeit, der Wahrheit und des Erzengels, der dem Himmel die unendliche Liste aller Sünden überbrachte und wie der Tod von Kopf bis Fuß in ein schweres Gewand gehüllt war.

Samantha kehrte der hungrigen Pressemeute den Rücken.

Im Blitzlichtgewitter Tausender Fotografen fielen ihr die weit oben in den Stein gemeißelten Worte ins Auge, die sich auf vier Säulen verteilten, als könnten sie nur so ihr sinnbildliches Gewicht tragen: Verteidigt die Kinder der Armen und bestraft den, der Böses tut.

Als sie die Worte las, wurde sie von dem Gefühl überwältigt, irgendwie versagt zu haben; konnte sie ehrlich behaupten, ebenso unwiderruflich von Khalids Unschuld überzeugt zu sein wie der Detective von seiner Schuld? Ihr Blick fiel erneut auf den Engel mit der Kapuze und plötzlich wusste Samantha, dass auch sie sich schuldig gemacht hatte. Das Urteil über sie war gefällt.

Vier Jahre später …

KAPITEL 1

Samstag, 28. Juni 2014

3:50 Uhr

Wolf griff blind nach seinem Handy, das auf dem Laminatboden vibrierte und immer weiter wegrutschte. Langsam zerfiel die Dunkelheit in die unvertrauten Formen seiner neuen Wohnung. Das verschwitzte Laken klebte an seiner Haut, als er von der Matratze rollte und zu dem nervig brummenden Ding kroch.

»Wolf«, meldete er sich, erleichtert darüber, dass er wenigstens das richtig hinbekommen hatte, und suchte gleichzeitig die Wand nach dem Lichtschalter ab.

»Simmons.«

Wolf legte den Schalter um und seufzte schwer, als ihm das schwache gelbliche Licht erneut ins Gedächtnis rief, wo er sich befand; am liebsten hätte er es wieder ausgeschaltet. Die Wände des winzigen Schlafzimmers waren kahl, eine durchgelegene Doppelbettmatratze lag auf dem Boden, und eine einzige nackte Glühbirne hing von der Decke. In der klaustrophobisch engen Schuhschachtel war es kochend heiß, da der Vermieter den vorangegangenen Bewohner noch immer nicht ausfindig gemacht und um den Schlüssel für das Fenster gebeten hatte. Normalerweise wäre das in London kein Problem gewesen; Wolf war aber ausgerechnet während einer nun schon knapp zwei Wochen anhaltenden und für englische Verhältnisse untypischen Hitzewelle umgezogen.

»Lass dir deine Freude bloß nicht zu deutlich anmerken«, sagte Simmons.

»Wie spät ist es?«, gähnte Wolf.

»Zehn vor vier.«

»Hab ich dieses Wochenende nicht frei?«

»Nicht mehr. Du musst mit mir zu einem Tatort.«

»Auf deinem Schreibtisch?«, fragte Wolf nur halb im Scherz, denn sein Chef hatte das Büro schon seit Jahren nicht mehr dienstlich verlassen.

»Witzig. Ausnahmsweise hab sogar ich Ausgang.«

»So schlimm, hm?«

Schweigen am anderen Ende der Leitung, bis Simmons erwiderte: »Ziemlich schlimm. Hast du was zu schreiben?«

Wolf kramte in einer der im Eingang aufgestapelten Kisten und fand einen Kugelschreiber, um sich die Anschrift auf dem Handrücken zu notieren. »Okay, leg los.«

Aus dem Augenwinkel sah er ein Flackern über die Front seines Küchenschranks huschen.

»Wohnung 108 …«, fing Simmons an.

Als Wolf seine schlecht bestückte Kochnische betrat, wurde er von Blaulicht geblendet, das durch das kleine Fenster hereinfiel.

»Trinity Towers …«

»Hibbard Road, Kentish Town?«, fiel Wolf ihm ins Wort und spähte auf Dutzende von Polizeiwagen, Reporter und evakuierte Bewohner vor dem Block gegenüber.

»Woher zum Teufel weißt du das?«

»Immerhin bin ich Detective.«

»Oder unser Hauptverdächtiger. Los, setz dich in Bewegung.«

»In Ordnung. Ich muss nur …« Wolf sprach den Satz nicht zu Ende, Simmons hatte bereits aufgelegt.

Trotz des blinkenden Blaulichts stach ihm das orangefarbene Lämpchen an der Waschmaschine ins Auge, und ihm fiel wieder ein, dass er vor dem Schlafengehen seine Arbeitsklamotten noch schnell hineingesteckt hatte. Er schaute auf die Dutzenden von identischen Kisten, die sich hier an der Wand stapelten. »Mist.«

Fünf Minuten später schob Wolf sich durch die Menge der Schaulustigen draußen vor dem Gebäude. Er sprach einen Polizisten an, zeigte seinen Dienstausweis und erwartete, ohne weitere Umstände durch die Absperrung gelassen zu werden; der junge Constable aber riss ihm das Dokument aus der Hand und betrachtete es genau, verglich das Bild skeptisch mit der imposanten Gestalt in Badehose und ausgewaschenem Bon-Jovi-T-Shirt von der Keep the Faith-Tour ’93 vor sich.

»Officer Layton-Fawkes?«, fragte der Constable misstrauisch.

Wolf zuckte zusammen, als er seinen eigenen hochgestochenen Namen hörte: »Detective Sergeant Fawkes, ja.«

»Der ›Massaker im Gerichtssaal‹-Fawkes?«

»Sie dürfen gerne William zu mir sagen … Kann ich?« Wolf gestikulierte in Richtung Wohnblock.

Der junge Mann gab Wolf den Dienstausweis zurück und hielt das Absperrband hoch, damit dieser sich darunter hindurchbücken konnte.

»Soll ich Sie hochnehmen?«, fragte er.

Wolf schaute an seinen geblümten Shorts herunter auf seine nackten Knie und die Arbeitsschuhe.

»Wissen Sie was? Ich glaube, das kann ich ganz gut selbst.«

Der Beamte grinste.

»Vierter Stock«, sagte er zu Wolf. »Und passen Sie auf da oben; ist wirklich eine beschissene Gegend hier.«

Wolf seufzte erneut schwer, trat in den nach Reinigungsmitteln stinkenden Eingangsbereich und stieg in den Aufzug. Die Knöpfe für den zweiten und fünften Stock fehlten, und eine braune Flüssigkeit war auf der Metallplatte getrocknet. Unter Aufbietung seines gesamten detektivischen Geschicks gelangte er zu dem Schluss, dass es sich entweder um Scheiße, Rost oder Coca-Cola handelte, wickelte den unteren Saum seines T-Shirts, Richie Samboras Gesicht, um einen Finger und drückte auf den entsprechenden Knopf.

Im Lauf der Jahre hatte er in Hunderten von identischen Fahrstühlen gestanden, Blechkisten, wie sie in allen Kommunen des Landes im sozialen Wohnungsbau üblich waren. Kein Bodenbelag, keine Spiegel und keine hervorstehenden Lampen. Nichts, was die unterprivilegierten Bewohner zerstören oder stehlen konnten, und so begnügten sie sich damit, Obszönitäten an die Wände der zur Steigerung ihrer Lebensqualität eingebauten Vorrichtung zu sprühen. Wolf erfuhr in der knappen Zeit nur, dass Johnny Ratcliff sowohl »hier« wie auch »schwul« war, dann öffneten sich die Türen quietschend im vierten Stock.

Über ein Dutzend Menschen standen in dem stillen Gang. Die meisten wirkten ein bisschen mitgenommen und musterten Wolf missbilligend wegen seines Aufzugs, nur ein ungepflegter Mann mit einem Namensschild, das ihn als Kriminaltechniker auswies, nickte ermutigend und hielt im Vorübergehen einen Daumen hoch. Der zunächst schwache, aber vertraute Geruch wurde immer stärker, je mehr Wolf sich der geöffneten Tür am Ende des Ganges näherte. Es war der unverwechselbare Gestank des Todes. Menschen, die beruflich damit zu tun hatten, gewöhnten sich sehr schnell an die einzigartige Mischung aus abgestandener Luft, Scheiße, Pisse und faulendem Fleisch.

Als er schnelle Schritte hinter der Tür hörte, wich er zurück. Eine junge Frau stürzte heraus, fiel auf die Knie und kotzte ihm vor die Füße. Höflich wartete er auf einen geeigneten Augenblick, um sie zu bitten, ein Stück beiseitezugehen und ihn vorbeizulassen, als sich erneut Schritte näherten. Instinktiv wich er noch ein Stück weiter aus, doch dann stand auch schon Detective Sergeant Emily Baxter vor ihm.

»Wolf! Hab ich mir’s doch gedacht, dass du hier draußen rumlungerst«, brüllte sie in den Gang. »Jetzt mal im Ernst, ist das nicht obercool?« Sie warf einen Blick auf die zwischen ihnen kauernde Frau, die immer noch würgte. »Würden Sie bitte woanders kotzen?«

Die Frau schlich kleinlaut davon. Baxter packte Wolf am Arm und führte ihn aufgeregt in die Wohnung. Sie war knapp zehn Jahre jünger als er, aber beinahe genauso groß. Ihr dunkelbraunes Haar wirkte im düsteren Licht des unscheinbaren Flurs fast schwarz, und wie immer hatte sie ihre hübschen Augen dunkel geschminkt, so dass sie außergewöhnlich groß wirkten. Sie trug eine taillierte Bluse, dazu eine schicke Hose, und musterte ihn nun verschmitzt grinsend von oben bis unten.

»Hab gar nicht mitbekommen, dass heute Casual Friday ist.«

Wolf verzichtete auf eine Antwort, weil er wusste, dass Baxter schneller das Interesse verlieren würde, wenn er einfach den Mund hielt.

»Chambers wird stinksauer sein, wenn er hört, was er verpasst«, strahlte sie.

»Mir wäre eine Kreuzfahrt in der Karibik ehrlich gesagt lieber als eine Leiche«, erwiderte Wolf gelangweilt.

Baxter riss erstaunt die großen Augen auf: »Hat Simmons dir nichts gesagt?«

»Was gesagt?«

Sie führte ihn durch die überfüllte Wohnung, die nur schwach vom Schein eines Dutzends strategisch platzierter Taschenlampen erhellt wurde. Der Gestank war zwar gerade noch zu ertragen, wurde aber immer intensiver. Wolf wusste, dass die Ursache nicht weit sein konnte, da jetzt auch Fliegen fieberhaft seinen Kopf umschwirrten.

Die Wohnung hatte hohe Decken, enthielt keinerlei Möbel und war um einiges größer als die von Wolf, dabei aber keineswegs freundlicher. Aus Löchern in den vergilbten Wänden quollen veraltete Stromkabel und staubiges Dämmmaterial auf den nackten Boden. Augenscheinlich waren weder das Badezimmer noch die Küche seit den sechziger Jahren modernisiert worden.

»Was soll er mir gesagt haben?«, fragte er sie erneut.

»Das ist er, Wolf«, sagte Baxter und ignorierte die Frage, »der Fall, den man in seiner ganzen Karriere nur einmal bekommt.«

Wolf war abgelenkt, maß insgeheim das zweite Zimmer ab und fragte sich, ob er für das miese Loch von Wohnung auf der anderen Straßenseite zu viel bezahlte. Sie bogen um die Ecke in das überfüllte Wohnzimmer, und automatisch suchte er den Boden zwischen den verschiedenen Taschen, Geräten und Beinen nach einer Leiche ab.

»Baxter!«

Sie blieb stehen und drehte sich ungeduldig zu ihm um.

»Was hat Simmons mir nicht gesagt?«

Die Gruppe hinter ihr vor dem großen bodentiefen Fenster, das den Raum beherrschte, bewegte sich jetzt zur Seite. Bevor sie antworten konnte, taumelte Wolf ein Stück zurück, starrte auf einen Punkt weit oben, auf die einzige Lichtquelle, die nicht die Polizei mitgebracht hatte: ein Scheinwerfer auf einer dunklen Bühne …

Die unbekleidete Leiche schwebte in einer unnatürlich verdrehten Haltung ein Stück über dem unebenen Dielenboden. Ihr Rücken war dem Raum zugewandt, das Gesicht auf das riesige Fenster ausgerichtet. Hunderte beinahe unsichtbarer Fäden, die wiederum an zwei schweren Metallhaken befestigt waren, fixierten sie in dieser Stellung.

Wolf brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, was das Merkwürdigste an der surrealen Szene war: An dem weißen Torso hing ein schwarzes Bein. Unfähig, das Gesehene zu erklären, schob er sich weiter in den Raum hinein. Im Näherkommen fielen ihm die groben Stiche auf, die die nicht zueinander passenden Körperteile zusammenhielten, die Haut spannte straff an den Nahtstellen: ein schwarzes und ein weißes männliches Bein; eine große Männerhand auf der einen Seite, eine braun getönte weibliche auf der anderen; zerzaustes pechschwarzes Haar fiel auf den beunruhigend hellen, mit Sommersprossen übersäten schlanken Rumpf einer Frau.

Baxter stand jetzt wieder neben ihm, der Ausdruck von Abscheu in seinem Gesicht bereitete ihr offensichtlich große Freude: »Das hat er dir nicht gesagt … eine Leiche … sechs Opfer!«, flüsterte sie ihm hämisch ins Ohr.

Wolf ließ den Blick sinken. Er stand auf dem Schatten, den die groteske Gestalt auf den Boden warf. In dieser vereinfachten Form wirkten die Proportionen noch bizarrer. Teilweise sickerte Licht an den Nahtstellen zwischen Gliedern und Körper hindurch.

»Was zum Teufel macht die Presse denn schon hier?«, hörte Wolf seinen Chef niemanden Bestimmten anschreien. »Ich schwöre, in unserer Abteilung gibt’s mehr undichte Stellen als auf der Titanic. Wenn ich jemanden erwische, der mit denen spricht, wird er suspendiert!«

Wolf lächelte, weil er sehr genau wusste, dass Simmons den typischen Chef nur spielte. Sie kannten einander über zehn Jahre und waren bis zu dem Vorfall im Gerichtssaal mit Khalid Freunde gewesen. Hinter seinem ganzen künstlichen Getue war Simmons eigentlich ein intelligenter, fürsorglicher und kompetenter Polizist.

»Fawkes!« Simmons kam zu ihnen. Meist fiel es ihm schwer, seine Mitarbeiter nicht beim Spitznamen zu rufen. Er war beinahe einen Kopf kleiner als Wolf, inzwischen über fünfzig und mit einer beachtlichen Wampe ausgestattet. »Hat mir gar keiner gesagt, dass heute Casual Friday ist.«

Wolf hörte Baxter kichern. Er beschloss, dieselbe Taktik wie zuvor anzuwenden und die Bemerkung zu ignorieren. Nach kurzem betretenen Schweigen wandte Simmons sich an Baxter.

»Wo ist Adams?«, fragte er.

»Wer?«

»Adams. Dein neuer Schützling.«

»Edmunds?«

»Genau. Edmunds.«

»Woher soll ich das wissen?«

»Edmunds!« Simmons brüllte durch den von Betriebsamkeit erfüllten Raum.

»Arbeitest du jetzt öfter mit ihm?«, fragte Wolf, dem es nicht gelang, den Anflug von Eifersucht in seiner Stimme zu verbergen, was Baxter ein Lächeln entlockte.

»Bin als Babysitterin eingespannt«, flüsterte sie. »Er wurde aus dem Betrugsdezernat zu uns versetzt und hat bislang nicht viele Leichen gesehen. Bestimmt weint er später noch.«

Der junge Mann, der jetzt durch die Menge auf sie zustolperte, war höchstens fünfundzwanzig Jahre alt, dünn wie ein Strich und makellos gekleidet, von seinem zerstrubbelten rotblonden Haar einmal abgesehen. In der Hand hielt er einen Notizblock und lächelte den Chief Inspector diensteifrig an.

»Was hat die Spurensicherung ergeben?«, fragte Simmons.

Edmunds blätterte ein paar Seiten seines Notizbuchs zurück. »Helen sagt, sie und ihr Team haben noch immer keinen einzigen Tropfen Blut in der Wohnung gefunden, aber sie konnte bestätigen, dass alle sechs Körperteile von unterschiedlichen Opfern stammen und grob amputiert wurden, vermutlich mit einer Metallsäge.«

»Und hat Helen auch irgendwas erwähnt, das wir nicht schon vorher wussten?«, blaffte Simmons ihn an.

»Genaugenommen, ja. Aufgrund des Fehlens von Blutspuren und der nicht verschlossenen Gefäße im Bereich der Amputationswunden …«

Simmons verdrehte die Augen und sah auf die Uhr.

»… können wir sicher sein, dass die Körperteile nach Eintritt des Todes entfernt wurden«, schloss Edmunds und wirkte sehr zufrieden mit sich.

»Hervorragende Polizeiarbeit, Edmunds«, sagte Simmons ironisch, dann rief er laut: »Kann bitte jemand dem Milchmann Bescheid sagen? Der Kopflose braucht keine Lieferungen mehr. Danke!«

Edmunds’ Lächeln verschwand. Wolfs Blick traf den von Simmons, und er grinste dreckig. Beide hatten sich früher selbst ähnliche Herabwürdigungen gefallen lassen müssen. Das gehörte zur Ausbildung.

»Ich meinte nur, die zu den jeweiligen Armen und Beinen gehörigen Personen sind definitiv tot. Wenn die Leiche ins Labor gebracht wurde, wird man mehr in Erfahrung bringen«, nuschelte Edmunds verlegen vor sich hin.

Wolf fiel das Spiegelbild der Leiche im dunklen Fenster ins Auge. Als ihm bewusst wurde, dass er sie noch gar nicht von vorne betrachtet hatte, machte er einen Bogen drum herum.

»Und was hast du, Baxter?«, fragte Simmons.

»Nicht viel. Leichte Beschädigungen am Schlüsselloch, das Schloss wurde möglicherweise mit einem Pick geöffnet. Die Kollegen befragen gerade die Nachbarn draußen, bislang hat niemand etwas gesehen oder gehört. Ach, und mit der Stromzufuhr ist alles in Ordnung – in der gesamten Wohnung wurden die Glühbirnen entfernt, einzige Ausnahme die direkt über dem Opfer … den Opfern … als wär’s eine Inszenierung oder so.«

»Und du, Fawkes, irgendwelche Ideen? Fawkes?«

Wolf betrachtete das dunkelhäutige Gesicht der Leiche.

»Tut mir leid, langweilen wir dich?«

»Nein, ’tschuldigung. Das Ding fängt erst jetzt ganz langsam an zu stinken, und das trotz der Hitze. Meiner Ansicht nach hat der Killer entweder alle sechs Opfer gestern Nacht ermordet, was unwahrscheinlich ist, oder er hat die Leichen auf Eis gelegt.«

»Du hast recht. Jemand soll sich mal mit Einbrüchen in Kühllager, Supermärkte und Restaurants beschäftigen. Oder wo es sonst große Kühlräume gibt«, sagte Simmons.

»Und nachfragen, ob einer der Nachbarn Bohrgeräusche gehört hat«, sagte Wolf.

»Bohrgeräusche sind relativ alltäglich«, platzte Edmunds heraus, der dies sofort bereute, als sich drei Augenpaare auf ihn richteten.

»Wenn der Killer das Ding für sein Meisterwerk hält«, fuhr Wolf fort, »wollte er bestimmt nicht riskieren, dass es von der Decke kracht und bei unserer Ankunft nur noch ein Haufen Einzelteile hier liegt. Er muss die Haken in tragende Balken gebohrt haben, und so was hört man.«

Simmons nickte: »Baxter, setz jemanden drauf an.«

»Chief, kann ich dich kurz sprechen?«, fragte Wolf, als Baxter und Edmunds sich zum Gehen wandten. Er zog ein paar Einweghandschuhe über und schob eine Handvoll verfilzte schwarze Haare aus dem grauenhaft entstellten Gesicht. Ein Mann. Die Augen waren geöffnet, der Gesichtsausdruck verstörend gelassen in Anbetracht seines eindeutig gewaltsamen Todes. »Kommt er dir bekannt vor?«

Simmons ging zu Wolf an das zugige Fenster und bückte sich, um das Gesicht besser betrachten zu können. Wenig später zuckte er mit den Schultern.

»Das ist Khalid«, sagte Wolf.

»Unmöglich.«

»Wirklich?«

Simmons betrachtete erneut das leblose Gesicht. Allmählich verwandelte sich sein skeptischer Blick in einen zutiefst besorgten.

»Baxter!«, schrie er. »Ich brauche dich und Adams …«

»Edmunds.«

»… drüben im Belmarsh Prison. Bittet den Direktor, euch direkt zu Naguib Khalid zu bringen.«

»Khalid?«, fragte Baxter erschrocken, schaute unwillkürlich zu Wolf.

»Ja, Khalid. Ruft sofort an, wenn ihr ihn lebendig gesehen habt. Los!«

Wolf schaute auf seinen Wohnblock gegenüber. Viele der Fenster waren immer noch dunkel, an anderen sah man die aufgeregten Gesichter von Leuten, die das Spektakel unten mit Handys filmten, vermutlich in der Hoffnung, etwas Abscheuliches einzufangen, mit dem sie ihre Freunde am nächsten Vormittag unterhalten konnten. Anscheinend war es unmöglich, die schlecht beleuchtete Wohnung mit der Leiche einzusehen, obwohl sie theoretisch in der ersten Reihe saßen.

Wolf konnte aber umgekehrt in seine eigene Wohnung ein paar Fenster weiter schauen. In der Eile hatte er sämtliche Lichter angelassen. Ganz unten in einem Stapel entdeckte er eine Kiste mit der gekritzelten Aufschrift »Hosen und Hemden«.

Aha!

Simmons ging zurück zu Wolf und rieb sich die müden Augen. Schweigend standen sie jeweils auf einer Seite der bizarr von der Decke hängenden Leiche und betrachteten die ersten Anzeichen des herannahenden Morgens am dunklen Himmel. Trotz des Lärms ringsum hörten sie das friedliche Zwitschern der Vögel draußen.

»Und? Das ist das Verstörendste, das du je gesehen hast, oder?«, fragte Simmons müde.

»Auf jeden Fall nah dran«, meinte Wolf, ohne den Blick von dem immer blauer werdenden Himmel zu wenden.

»Nah dran? Woran? Will ich überhaupt wissen, was verstörender ist als das – dieses Ding?« Simmons betrachtete noch einmal widerwillig die hängende Sammlung zusammengenähter Körperteile.

Wolf tippte sanft auf den ausgestreckten rechten Arm der Gestalt. Im Vergleich zur ansonsten braunen Haut wirkte die Handfläche blass, die Nägel waren perfekt lila manikürt. Die Hand wurde von Dutzenden seidenartiger Fäden gehalten, ein weiteres Dutzend fixierte den ausgestreckten Zeigefinger.

Wolf vergewisserte sich, dass niemand lauschte, dann beugte er sich zu Simmons herüber und flüsterte: »Es zeigt auf meine Wohnung.«

KAPITEL 2

Samstag, 28. Juni 2014

4:23 Uhr

Baxter hatte Edmunds vor dem klappernden Fahrstuhl stehen lassen und war durch die Brandschutztür in ein trostloses Treppenhaus gestürmt, durch das sich eine scheinbar endlos lange Schlange frierender und gereizter Menschen nach oben schleppte, denen man endlich wieder erlaubt hatte, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Gegen den Strom hatte sie sich nach unten gekämpft und auf halbem Wege ihren Dienstausweis verstaut, da sie merkte, dass er sie in ihrem Vorankommen eher behinderte, als dass er ihr half. Die Sensationswirkung der nächtlichen Ereignisse war inzwischen verflogen, und die unausgeschlafenen Bewohner brachten der Polizei nur noch Groll und Missgunst entgegen.

Als sie endlich den Eingang unten erreichte, wartete Edmunds bereits geduldig an der Tür. Wortlos marschierte sie an ihm vorbei und trat hinaus in den frischen Morgen. Die Sonne hatte sich noch nicht blicken lassen, aber der klare Himmel deutete darauf hin, dass die hartnäckige Hitzewelle sich weiter fortsetzen würde. Als sie sah, dass die Menge an Schaulustigen und Journalisten hinter dem Absperrband, das sie von ihrem schwarzen Audi A1 trennte, noch gewachsen war, fluchte sie laut.

»Kein Wort«, fuhr sie Edmunds an, der den Tonfall, in dem sie ihm den unnötigen Befehl erteilte, wie gewohnt mit Langmut ignorierte.

Kaum näherten sie sich der Absperrung, wurden sie mit Fragen und Blitzlicht bombardiert. Sie duckten sich unter dem Band hindurch und schoben sich durch die Menge. Baxter biss die Zähne zusammen, als sie hörte, dass Edmunds sich wiederholt hinter ihr entschuldigte. Gerade als sie sich umdrehen und ihm einen bösen Blick zuwerfen wollte, stieß sie mit einem großen Mann zusammen, dessen unförmige Fernsehkamera mit einem kostspielig klingenden Krachen zu Boden fiel.

»Mist! Tut mir leid«, sagte sie und zog automatisch eine Visitenkarte der Metropolitan Police aus der Tasche. Im Lauf der Jahre hatte sie Hunderte davon verteilt, sie wie Schuldscheine ausgegeben und das zurückbleibende Chaos anschließend sofort vergessen.

Der große Mann hockte immer noch am Boden über den verstreuten Überresten seiner Kamera wie neben einer gestürzten Geliebten. Eine Frauenhand schnappte Baxter die Karte aus den Fingern. Baxter schaute wütend auf und begegnete einem unfreundlichen Blick. Trotz der frühen Stunde war die Frau makellos fürs Fernsehen geschminkt; jegliche Spur von Erschöpfung, die allen anderen an schweren Augenringen anzusehen war, hatte man bei ihr kaschiert. Sie hatte lange rote Locken, trug einen eleganten Rock und ein ebensolches Top. Die beiden Frauen blieben kurz stehen und schwiegen sich angespannt an. Edmunds sah ihnen ehrfürchtig dabei zu. Er hätte nie geglaubt, seine Mentorin einmal so sprachlos zu erleben.

Die Rothaarige warf einen flüchtigen Blick auf ihn: »Wie ich sehe, hast du endlich jemanden in deinem Alter gefunden«, sagte sie zu Baxter, die wiederum Edmunds anfunkelte, als hätte dieser ihr durch seine bloße Existenz unrecht getan. »Hat sie’s bei Ihnen auch schon auf ihre niederträchtige Tour versucht?«, fragte die Frau ihn mitfühlend.

Edmunds erstarrte, überlegte ernsthaft, ob dies der schlimmste Moment seines Lebens sei.

»Nein?«, fuhr sie fort und schaute auf die Uhr. »Na ja, der Tag ist noch jung.«

»Ich werde demnächst heiraten«, murmelte Edmunds, wobei er nicht ganz sicher war, weshalb ihm die Worte überhaupt über die Lippen gekommen waren.

Die Rothaarige lächelte triumphierend und öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen.

»Wir gehen!«, fauchte Baxter ihn an, dann legte sie erneut die für sie typische gleichgültige Art an den Tag: »Andrea.«

»Emily«, erwiderte die Frau.

Baxter kehrte ihr den Rücken zu, stieg über die Einzelteile der Kamera und zog gefolgt von Edmunds ab. Er vergewisserte sich dreimal, dass er auch wirklich richtig angeschnallt war, als Baxter den Motor aufheulen ließ, zurücksetzte, zweimal über die Bordsteinkante holperte und davonraste. Das Blaulicht im Rückspiegel wurde immer kleiner.

Baxter hatte kein Wort mehr gesagt, seit sie den Tatort verlassen hatten, und Edmunds fiel es schwer, die Augen offen zu halten, als sie durch die beinahe menschenleeren Straßen der Hauptstadt rasten. Die Wagenheizung blies sanft warme Luft in den luxuriösen Innenraum, den Baxter mit CDs, halb aufgebrauchten Make-up-Döschen und leeren Fast-Food-Verpackungen zugemüllt hatte. Als sie die Waterloo Bridge überquerten, glühte der Sonnenaufgang hinter der Stadt, die Kuppel der St Paul’s Cathedral war nur eine Silhouette vor dem goldenen Himmel.

Edmunds ergab sich seinen schweren Lidern und knallte sofort schmerzhaft mit dem Kopf gegen die Scheibe des Beifahrerfensters. Unvermittelt setzte er sich auf, wütend auf sich selbst, weil er sich in Gegenwart seiner Vorgesetzten eine Schwäche erlaubt hatte, wieder einmal.

»Dann war er das wirklich?«, platzte es aus ihm heraus. Er wollte unbedingt ein Gespräch beginnen und sich von der eigenen Schläfrigkeit ablenken.

»Wer?«

»Fawkes. Der William Fawkes.«

Edmunds war Wolf bereits mehrfach flüchtig begegnet. Ihm war aufgefallen, wie die Kollegen den erfahrenen Detective behandelten. Immer spürte man die unfreiwillig erlangte Aura der Berühmtheit, die ihn umgab.

»Der William Fawkes«, wiederholte Baxter leise und abfällig.

»Ich hab so viele Geschichten darüber gehört, was passiert ist …« Er hielt inne, rechnete damit, dass sie das Thema wechselte. »Du warst damals doch auch in seinem Team, oder?«

Baxter fuhr schweigend weiter, als hätte Edmunds nichts gesagt. Er kam sich blöd vor, weil er geglaubt hatte, sie würde ein so bedeutendes Thema mit einem Anfänger besprechen. Gerade wollte er sein Handy aus der Tasche ziehen, um sich irgendwie zu beschäftigen, als sie plötzlich doch auf die Frage einging.

»Ja, war ich.«

»Und hat er gemacht, was ihm vorgeworfen wurde?« Edmunds wusste, dass er sich auf gefährliches Terrain begab, aber sein aufrichtiges Interesse wog schwerer als das Risiko, Baxter zu verärgern. »Beweismaterial untergeschoben, den Gefangenen geschlagen …«

»Ein bisschen was von allem.«

Unbewusst machte Edmunds tadelnde Geräusche, womit er Baxters Unmut erregte.

»Erlaub dir bloß kein Urteil über ihn! Du hast keine Ahnung von unserem Job«, fuhr sie ihn an. »Wolf wusste, dass Khalid der Feuerbestatter ist. Er hat es gewusst. Und auch, dass er’s wieder tun würde.«

»Es muss doch zulässige Beweise gegen ihn gegeben haben.«

Baxter lachte verbittert.

»Warte, bis du den Job ein paar Jahre gemacht und gesehen hast, wie diese Drecksäcke sich immer wieder aus der Scheiße winden.« Sie hielt inne, merkte, dass sie sich zu sehr hineinsteigerte. »Es ist nicht alles schwarz und weiß. Was Wolf getan hat, war falsch, aber er hat es aus Verzweiflung und den richtigen Gründen getan.«

»Er hat einen Mann vor einem vollbesetzten Gerichtssaal aus den richtigen Gründen fast zu Tode geprügelt?«, fragte Edmunds ungläubig.

»Das ganz besonders«, erwiderte Baxter. Sie war zu sehr abgelenkt, um auf seinen Tonfall zu achten. »Der Druck war einfach zu groß, und da ist er durchgedreht. Das wird dir eines Tages auch passieren, mir genauso – das passiert jedem mal. Und wenn es so weit ist, kannst du nur beten, dass du Leute hast, die zu dir halten. Zu Wolf hat damals niemand gehalten, nicht einmal ich …«

Edmunds blieb ruhig, hörte das Bedauern in ihrer Stimme.

»Er sollte deshalb vor Gericht gestellt werden. Die wollten Blut sehen, ein Exempel statuieren an diesem ›in Ungnade gefallenen Detective‹, und dann, eines kalten Februarvormittags, was glaubst du, wer über der gegrillten Leiche eines Schulmädchens stand? Es würde heute noch leben, hätte man auf Wolf gehört.«

»Du lieber Gott«, sagte Edmunds. »Glaubst du wirklich, dass er’s ist – der Kopf?«

»Naguib Khalid ist ein Kindermörder. Sogar Verbrecher haben Prinzipien. Zu seinem Schutz sitzt er im Hochsicherheitstrakt eines Hochsicherheitsgefängnisses in Einzelhaft, und zwar für immer. Er bekommt keinerlei Besuch, von niemandem, schon gar nicht von einem, der vorhat, mit seinem Kopf zur Tür hinauszuspazieren. Das ist absurd.«

Baxter wies darauf hin, dass sie ihre Zeit verschwendeten, und sie schwiegen wieder. Da ihm bewusst war, dass dies das bei weitem erfolgreichste Gespräch war, das er in bislang dreieinhalb Monaten der Zusammenarbeit mit ihr geführt hatte, kehrte er noch einmal zu dem vorherigen, unvollendeten Thema zurück.

»Ist aber ein Hammer, dass Fawkes, ’tschuldigung, Wolf, überhaupt wieder im Dienst ist.«

»Unterschätze niemals die Macht der öffentlichen Meinung und die Bereitschaft der Verantwortlichen, sich ihr zu fügen«, sagte Baxter verächtlich.

»Klingt, als wärst du der Ansicht, dass er eigentlich nicht hätte zurückkommen dürfen.«

Baxter antwortete nicht.

»Lässt die Polizei nicht gerade gut aussehen, oder?«, meinte Edmunds. »Dass er so ungeschoren davonkommt.«

»Ungeschoren?«, wiederholte Baxter entrüstet.

»Na ja, ins Gefängnis kam er nicht.«

»Wäre aber besser für ihn gewesen. Die Anwälte wollten ihr Gesicht wahren und plädierten auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit. Wahrscheinlich einfacher, so was hinterher wieder loszuwerden. Sie sagten, der durch die Arbeit an dem Fall entstandene Stress habe eine für ihn ›völlig untypische‹ Reaktion hervorgerufen …«

»Wie oft muss einer was für ihn völlig Untypisches machen, bis endlich jemand kapiert, dass es das gar nicht ist?«, fiel Edmunds ihr ins Wort.

Baxter ignorierte die Bemerkung. »Es hieß, er müsse sich wegen einer, wie sein Strafverteidiger es nannte, unterschwelligen Antipersönlichkeit – nein, antisozialen Persönlichkeitsstörung – in Behandlung begeben.«

»Aber du glaubst nicht, dass er wirklich so eine Störung hat?«

»Jedenfalls nicht vor der Behandlung. Wenn einem genügend Leute immer wieder erklären, dass man verrückt ist, und einen mit Pillen vollstopfen, fragt man sich irgendwann zwangsläufig, ob nicht doch was dran ist«, seufzte Baxter. »Also um deine Frage zu beantworten: Er war ein Jahr lang im St. Ann’s Hospital, wurde degradiert, sein Ruf ist im Eimer, und als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, lagen die Scheidungspapiere auf der Fußmatte vor der Tür. Wolf ist ganz bestimmt nicht ›ungeschoren‹ davongekommen.«

»Seine Frau hat ihn verlassen, obwohl sich herausstellte, dass er die ganze Zeit recht gehabt hatte?«

»Was soll ich dazu sagen? Blöde Kuh.«

»Kennst du sie?«

»Die rothaarige Reporterin eben?«

»Das war sie?«

»Andrea. Sie hat sich bescheuerte Ideen in den Kopf gesetzt, was uns angeht.«

»Dass ihr was miteinander habt?«

»Was sonst?«

»Aber … habt ihr nicht?«

Edmunds hielt die Luft an. Er wusste, dass er den schmalen Grat, auf dem er sich bewegen durfte, gerade verlassen hatte. Das Gespräch war beendet. Baxter ignorierte die aufdringliche Frage, ließ den Motor aufheulen und beschleunigte auf der von Bäumen gesäumten Schnellstraße zum Gefängnis.

»Scheiße, was soll das heißen, er ist tot?«, brüllte Baxter Gefängnisdirektor Davies an.

Sie war aufgesprungen, Edmunds und der Direktor saßen weiterhin an dem langen Schreibtisch, der den Großteil seines schmucklosen Büros einnahm. Der Mann zuckte zusammen und nahm einen Schluck von seinem kochend heißen Kaffee. Er erschien in aller Regel zeitig zur Arbeit, doch die verlorene halbe Stunde hatte seinen Tag heute vollkommen durcheinandergebracht.

»Sergeant Baxter, die Behörden vor Ort sind verpflichtet, Informationen wie diese an Ihre Abteilung weiterzuleiten. Üblicherweise sieht das Verfahren aber nicht vor …«

»Moment mal …«, wollte Baxter ihn unterbrechen.

Der Direktor fuhr bestimmter fort. »Der Insasse Khalid ist in Einzelhaft erkrankt und in den medizinischen Trakt verlegt worden. Von dort aus wurde er ins Queen Elizabeth Hospital überstellt.«

»Was heißt ›erkrankt‹?«

Der Direktor nahm eine Lesebrille und schlug die Akte auf seinem Tisch auf. »Laut Bericht litt er unter Atemnot und Übelkeit. Gegen 20 Uhr abends hat man ihn auf die Intensivstation des QE gebracht, weil er nicht mehr ansprechbar war und die Sauerstoffsättigung seines Bluts trotz zusätzlicher Versorgung weiter abfiel, falls Ihnen das etwas sagt?«

Der Direktor schaute auf und sah Baxter und Edmunds verständig nicken. Kaum senkte er die Augen wieder und konzentrierte sich erneut auf den Bericht, tauschten sie ratlose Blicke.

»Ein Wachdienst wurde eingerichtet, und Polizisten hier aus dem Ort standen rund um die Uhr vor seiner Tür, wobei man das Ganze wohl von vornherein ein bisschen zu optimistisch angegangen ist, da er schon um 23 Uhr tot war.«

Der Direktor schlug den Bericht zu und nahm die Brille ab. »Ich fürchte, das ist alles, was ich für Sie habe. Sie werden direkt mit dem Krankenhaus sprechen müssen, sollten Sie Weiteres benötigen. Wenn es sonst nichts mehr gibt …?«

Er nahm erneut einen schmerzhaft heißen Schluck Kaffee und schob anschließend den Becher außer Reichweite, um sich nicht weiter zu quälen. Baxter und Edmunds standen auf, wollten gehen. Edmunds lächelte und streckte dem Direktor eine Hand hin.

»Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben …«, setzte er an.

»Das genügt fürs Erste«, fauchte Baxter beim Verlassen des Raums.

Edmunds zog verlegen die Hand zurück und folgte ihr nach draußen. Bevor die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, platzte Baxter mit einer letzten Frage noch einmal in den Raum. »Scheiße, fast hätte ich’s vergessen. Können wir mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass Khalid das Gefängnis mit Kopf verlassen hat?«

Der Direktor nickte verdattert.

»Danke.«

Die »Good Vibrations« der Beach Boys hallten durch den Konferenzraum der Abteilung für Mord und Schwerstkriminalität. Wolf war es immer schon leichter gefallen, bei Musik zu arbeiten, und noch war es früh genug, so dass er nicht allzu viele Kollegen damit störte.

Er trug jetzt ein zerknittertes weißes Hemd, eine dunkelblaue Chinohose und sein einziges Paar Schuhe. Die handgenähten Halbschuhe waren gleichzeitig die für seine Verhältnisse extravaganteste und vernünftigste Anschaffung gewesen, zu der er sich je durchgerungen hatte. Dunkel erinnerte er sich an die Zeit davor, als er am Ende einer Neunzehn-Stunden-Schicht kaum noch laufen konnte und nach nur wenigen Stunden Schlaf seine Füße wieder in dasselbe schlechtsitzende Schuhwerk zwängen musste.

Er drehte die Lautstärke hoch und übersah dabei, dass sein Handy auf dem Tisch neben ihm aufleuchtete. Im Moment war er alleine in dem Raum, in dem bequem dreißig weitere Personen Platz gefunden hätten, der aber so selten benutzt wurde, dass er noch ein Jahr nach seiner Renovierung nach neuem Teppichboden roch. Eine Milchglasscheibe zog sich über die gesamte Länge der Wand und verstellte die Sicht auf das eigentliche Büro dahinter.

Er nahm ein weiteres Foto vom Tisch, sang unmelodiös zur Musik mit und tanzte an die große Tafel vorne. Kaum hatte er das letzte Foto angepinnt, trat er einen Schritt zurück, um seine Arbeit zu bewundern: Vergrößerte Fotografien von verschiedenen Körperteilen überlappten sich und ergaben zwei riesige Ansichten der entsetzlichen Gestalt, einmal von vorne und einmal von hinten. Er starrte erneut auf das wächserne Gesicht, hoffte, dass er recht hatte und in dem Wissen, dass Khalid tot war, ein bisschen ruhiger würde schlafen können. Baxter hatte immer noch nicht angerufen und seinen Verdacht bestätigt.

»Morgen«, sagte eine vertraute Stimme hinter ihm mit breitem schottischen Akzent.

Wolf hörte sofort auf zu tanzen und drehte das Radio leiser, als Detective Sergeant Finlay Shaw, der altgedienteste Officer der Einheit, den Raum betrat. Er war ein stiller, aber beeindruckender Mann, der immer nach Zigarettenqualm stank. Er war neunundfünfzig Jahre alt, hatte ein verlebtes Gesicht und eine mehrfach gebrochene Nase, die jedes Mal ein bisschen schiefer zusammengewachsen war.

So wie Baxter auf Edmunds aufzupassen hatte, bestand Finlays Hauptaufgabe seit Wolfs Rückkehr in den Dienst darin, diesen zu babysitten. Zwischen ihnen gab es die unausgesprochene Übereinkunft, dass Finlay, der seine Aufgaben im Hinblick auf seinen Ruhestand allmählich reduzierte, dem jüngeren größtenteils die Führung überließ. Einmal wöchentlich segnete er Wolfs selbstverfassten Verhaltensbericht ab.

»Junge, du hast zwei linke Füße«, behauptete Finlay mit heiserer Stimme.

»Na ja, ich bin halt eher ein Sänger«, erklärte Wolf zu seiner Verteidigung, »weißt du doch.«

»Bist du nicht. Aber was ich meinte, war«, Finlay ging an die Wand und tippte auf das Foto, das Wolf gerade angepinnt hatte, »dass du zwei linke Füße hast.«

»Hm?« Wolf blätterte den Stapel mit den Tatortfotos durch und fand schließlich das richtige. »Weißt du, manchmal mach ich so was nur, um dir das Gefühl zu vermitteln, gebraucht zu werden.«

Finlay grinste: »Na klar.«

Wolf vertauschte die Fotos, und die beiden Männer starrten die entsetzliche Collage an.

»In den Siebzigern hab ich mal an einem ähnlichen Fall gearbeitet: Charles Tenyson«, sagte Finlay.

Wolf zuckte mit den Schultern.

»Er hat uns Leichenteile hingelegt: hier ein Bein, da eine Hand. Am Anfang sah es willkürlich aus, aber das war es nicht. An jedem Körperteil befand sich etwas, woran die Person identifiziert werden konnte. Er wollte, dass wir herausbekamen, wen er umgebracht hatte.«

Wolf trat näher, um auf etwas an der Wand zu zeigen.

»Wir haben einen Ring an der linken Hand und eine Operationsnarbe am rechten Bein. Nicht gerade viele Anhaltspunkte.«

»Es wird weitere geben«, prophezeite Finlay nüchtern. »Einer, der nach einem Massaker keinen einzigen Tropfen Blut hinterlässt, vergisst nicht aus Versehen einen Ring am Finger.«

Wolf belohnte Finlay für seine anregenden Einsichten mit einem lauten Gähnen.

»Kaffee? Ich geh welchen holen, muss sowieso eine rauchen«, sagte Finlay. »Milch und zwei Stück Zucker?«

»Wie kann es sein, dass du dir das niemals merkst?«, rief Wolf, als Finlay schon zur Tür eilte. »Ein extraheißer Macchiato aus fettarmer Milch mit einem doppelten Espresso und einem Schuss zuckerfreiem Karamellsirup.«

»Sag ich doch: Milch und zwei Stück Zucker«, erwiderte Finlay und stieß beim Gehen beinahe mit Commander Vanita zusammen.

Wolf kannte die zierliche Inderin durch ihre regelmäßigen Fernsehauftritte. Außerdem hatte sie einer der unzähligen Vernehmungen und Beurteilungen beigewohnt, die er im Zuge seiner Wiedereinsetzung über sich hatte ergehen lassen müssen. Soweit er sich erinnern konnte, war sie dagegen gewesen.

Eigentlich hätte er sie schon von weitem entdecken müssen, da sie meist aussah wie einem Zeichentrickfilm entsprungen. An diesem Morgen trug sie einen knallig violetten Blazer, der unerklärlicherweise zu der ebenso knallig orangefarbenen Hose passte.

Er versteckte sich zu spät hinter der Schautafel, und sie blieb im Eingang stehen, um mit ihm zu sprechen.

»Guten Morgen, Detective Sergeant.«

»Morgen.«

»Hier sieht’s ja aus wie beim Floristen«, sagte sie.

Wolf schaute verwirrt auf die scheußliche Bildmontage, die den Großteil der Wand hinter ihm einnahm. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, begriff er, dass sie die Dutzenden teuren Blumensträuße meinte, die sich in dem großen Büroraum auf Schreibtischen und Aktenschränken verteilten.

»Oh. Die kommen schon die ganze Woche über hier an. Ich glaube, wegen des Falls Muniz. Anscheinend hat die ganze Gemeinde Blumen geschickt«, erklärte er.

»Ein bisschen Anerkennung ist doch zur Abwechslung auch mal schön«, sagte Vanita. »Ich suche Ihren Chef. Er ist nicht in seinem Büro.«

Wolfs Handy brummte laut auf dem Tisch. Nach einem kurzen Blick aufs Display drückte er den Anruf weg.

»Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«, fragte er halbherzig.

Vanita lächelte müde.

»Ich fürchte, nicht. Die Pressemeute da draußen will uns in Stücke reißen. Der Commissioner fordert, dass sich jemand drum kümmert.«

»Ich dachte, das wäre Ihre Aufgabe«, sagte Wolf.

Vanita lachte: »Ich stelle mich heute nicht da draußen hin.«

Beide entdeckten sie Simmons auf dem Weg zurück ins Büro.

»Man findet immer einen Blödmann, den man vorschicken kann, Fawkes – das wissen Sie doch.«

»Wie du siehst, bin ich hier vollkommen unabkömmlich. Du musst da raus und mit den Aasgeiern sprechen«, erklärte Simmons fast glaubhaft.

Keine zwei Minuten, nachdem Commander Vanita gegangen war, hatte der Chief Inspector Wolf in sein enges Büro beordert. Es war kaum vier Quadratmeter groß. Darin befanden sich ein Schreibtisch, ein winziger Fernseher, ein rostiger Aktenschrank, zwei Drehstühle und ein Plastikhocker (falls der Andrang einmal größer sein sollte). Auf Wolf wirkte es eher deprimierend als anspornend. Es zeigte allen Kollegen, dass es am Ende der Karriereleiter doch nicht weiterging.

»Ich?«, fragte Wolf skeptisch.

»Klar. Die Presse liebt dich. Du bist William Fawkes!«

Wolf seufzte: »Gibt es niemanden unter mir in der Hackordnung, dem ich das aufdrücken kann?«

»Auf dem Klo hab ich jemanden von der Reinigungsfirma gesehen, aber ich glaube, es kommt besser an, wenn du das machst.«

»Okay«, brummte Wolf.

Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Simmons nahm ab, und Wolf erhob sich, hielt aber inne, als Letzterer eine Hand hob. »Fawkes ist gerade bei mir. Ich stelle auf Lautsprecher um.«

Neben dem überdrehten Motor war Edmunds’ Stimme kaum zu hören. Wolf fühlte mit ihm. Aus Erfahrung wusste er, wie schlecht Baxter Auto fuhr.

»Wir sind auf dem Weg zum Queen Elizabeth Hospital. Khalid wurde vor einer Woche auf die Intensivstation dort verlegt.«

»Lebendig?«, brüllte Simmons gereizt.

»Zu dem Zeitpunkt schon«, erwiderte Edmunds.

»Und jetzt?«

»Ist er tot.«

»Und der Kopf?«, schrie Simmons frustriert.

»Wir rufen später noch mal an.«

»Na wunderbar.« Simmons beendete das Gespräch und schüttelte den Kopf. Er sah Wolf an. »Die warten draußen. Sag ihnen, wir haben sechs Opfer, aber das wissen die sowieso schon. Versichere ihnen, dass wir uns derzeit mit der Identifizierung beschäftigen und Kontakt zu den Angehörigen aufnehmen werden, bevor wir die Namen veröffentlichen. Sag nicht, dass Teile zusammengenäht wurden – und auch nichts von deiner Wohnung.«

Ironisch deutete Wolf einen militärischen Gruß an und ging. Er schloss die Tür hinter sich und sah Finlay mit zwei Pappbechern Kaffee zurückkommen.

»Gerade noch rechtzeitig«, rief Wolf quer durchs Büro, das sich jetzt allmählich mit Kollegen füllte, die ihren Dienst antraten. Wenn aufsehenerregende Fälle das Leben der Beteiligten zum Stillstand brachten, vergaß man leicht, dass der Rest der Welt ganz normal weitermachte: Menschen brachten einander um, Vergewaltiger und Einbrecher befanden sich auf freiem Fuß.

Finlay schnupperte im Vorübergehen an den fünf riesigen Blumensträußen, die auf einem der Schreibtische standen. Wolf sah, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Kaum war er bei Wolf angekommen, nieste er heftig und verschüttete Kaffee aus beiden Bechern auf dem schmutzigen Teppichboden. Wolf wirkte niedergeschlagen.

»Scheibenkleister, diese vermaledeiten Blumen!«, bellte Finlay. Als er Großvater geworden war, hatte seine Frau von ihm verlangt, dass er sich das Fluchen abgewöhnte. »Ich hol dir einen neuen.«

Wolf wollte gerade sagen, dass er sich nicht die Mühe machen sollte, als ein hausinterner Bote mit einem weiteren beeindruckenden Arm voller Blumen aus einem der Fahrstühle trat. Finlay sah aus, als wollte er ihn schlagen.

»Hallo, ich hab Blumen für eine Mrs Emily Baxter«, verkündete der ungepflegte junge Mann.

»Toll«, brummte Finlay.

»Das muss der fünfte oder sechste Blumenstrauß sein, den die bekommt. Muss ja obergeil aussehen«, meinte der Mann einfältig und erwischte Wolf damit völlig unvorbereitet.

»Hmmm … sie sieht – na ja, sehr …«, stammelte Wolf.

»Das ist nicht die Art, wie wir normalerweise über Kolleginnen sprechen«, unterbrach Finlay ihn, als er merkte, dass sein Freund in Verlegenheit war.

»Kommt drauf an …« Jetzt sah Wolf wieder Finlay an.

»Ich meine, natürlich sieht sie gut aus«, platzte Finlay heraus und ließ sich nun doch aus dem Konzept bringen. »Aber …«

»Ich glaube, dass jeder auf seine Weise schön und einzigartig ist«, beendete Wolf diplomatisch das Gespräch. Finlay und er nickten einander zu, da sie eine potentiell peinliche Frage tadellos pariert hatten.

»Aber er würde natürlich nie …«, versicherte Finlay dem Boten.

»Nein, nie«, pflichtete Wolf ihm bei.

Der Mann starrte die beiden Detectives ausdruckslos an: »Okay«.

»Wolf!«, rief eine Kollegin und lieferte diesem einen Vorwand, Finlay mit dem Boten stehen zu lassen. Sie hielt ihm das Telefon entgegen. »Deine Frau ist dran, sie sagt, es sei wichtig.«

»Wir sind geschieden«, korrigierte Wolf sie.

»Egal, sie ist am Telefon.«

Wolf wollte nach dem Hörer greifen, als Simmons aus seinem Büro kam und ihn immer noch im Büro stehen sah.

»Fawkes, geh endlich da runter!«

Wolf schaute genervt.

»Ich ruf sie zurück«, erklärte er der Kollegin, dann sprang er in den wartenden Fahrstuhl und betete, dass sich seine Ex nicht in der Menge der Reporter befand, der er gleich gegenübertreten würde.

KAPITEL 3

Samstag, 28. Juni 2014

6:09 Uhr

Über zehn Minuten hatte man Baxter und Edmunds im Wartebereich der Anmeldung im Queen Elizabeth warten lassen. Klapprige Jalousien blockierten die Eingänge des Cafés und des kleinen WH Smith, und Baxters Magen knurrte, als sie erneut einen hungrigen Blick auf die Monster-Munch-Tüten warf, die sich außerhalb ihrer Reichweite im Schaufenster stapelten. Endlich kam ein gefährlich übergewichtiger Wachmann zum Tresen gewatschelt, und die unfreundliche Frau an der Anmeldung zeigte dorthin, wo sie saßen.

»Hey!«, rief sie und winkte, als wollte sie einen Hund herbeirufen. »Jack bringt Sie jetzt hin.«

Der Wachmann hatte eindeutig schlechte Laune. Quälend langsam und murrend führte er sie zum Fahrstuhl.

»Wir haben es eilig«, fuhr Baxter ihn an, die sich die Bemerkung einfach nicht verkneifen konnte. Leider schien sich daraufhin das Tempo des Mannes noch zu verringern.

Als sie im Keller aus dem Fahrstuhl stiegen, machte ihr Begleiter zum ersten Mal den Mund auf.

»Die ›richtigen‹ Polizisten haben uns primitiven Wachleuten nicht zugetraut, vor einem Raum zu sitzen, also haben sie’s selbst gemacht. Und das haben sie jetzt davon.«

»Wurde die Leiche auch im Kühlraum bewacht?«, fragte Edmunds freundlich in dem Versuch, den verärgerten Mann zu beschwichtigen. Auf dem Weg durch den klaustrophobisch engen Gang hatte er sein Notizbuch aus der Tasche gezogen und war bereit, die Antwort zu notieren.

»Da kann ich nur Vermutungen anstellen«, erklärte der Wachmann übertrieben bedächtig, »aber möglicherweise wurde Khalid nach seinem Ableben für weniger gefährlich gehalten. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung.«

Der Wachmann grinste selbstgefällig ob seiner geistreichen Bemerkung. Edmunds schaute Baxter an und rechnete mit einem Kopfschütteln oder einem spöttischen Grinsen, weil er eine so blöde Frage gestellt hatte. Erstaunlicherweise aber setzte sie zu seiner Verteidigung an.

»Mein Kollege hat gerade erfolglos versucht, Ihnen die Information zu entlocken, inwiefern das Leichenhaus gesichert wurde.«

Sie blieben draußen vor einer nicht näher bezeichneten Doppeltür stehen. Der Mann tippte gönnerhaft mit einem dicken Finger auf das kleine »Betreten verboten«-Schild an der Scheibe: »Was halten Sie davon?«