14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

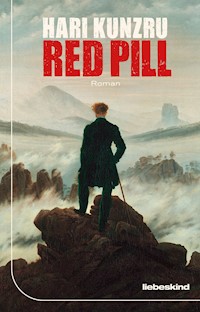

Ein amerikanischer Schriftsteller erhält ein Stipendium für den Aufenthalt an einer Berliner Kulturstiftung. Das renommierte Deuter-Zentrum fühlt sich den Werten von Offenheit und Transparenz verpflichtet, er jedoch empfindet die rigiden Regeln der Akademie als Eingriff in seine Privatsphäre. Er sondert sich ab, unternimmt ausgedehnte Spaziergänge am Wannsee, liest Kleist und streamt sich durch alle Folgen einer ultrabrutalen Fernsehserie namens "Blue Lives". Auf einer Gala anlässlich der Berliner Filmfestspiele lernt er den Schöpfer der Serie kennen, einen jungen Amerikaner namens Anton, der sich rasch als reaktionärer Agitator entpuppt und eine unerklärliche Faszination auf ihn ausübt. Sind die konspirativen Codes und Signale, die er in Antons Serie zu erkennen glaubt, geheime Nachrichten an ihn? Ist er der Einzige, der Anton auf seinem Kreuzzug zur Verbreitung identitärer Werte aufhalten kann? Oder bildet er sich das alles nur ein? Nach und nach wird aus seinen quälenden Fragen echte Besessenheit, und er folgt Anton quer durch Europa, um ihn zu stellen … Mit "Red Pill" führt uns Hari Kunzru die Selbstvergessenheit liberaler Demokratien vor Augen. Eindringlich schildert er, welchen Gefahren sich unsere Gesellschaft im digitalen Zeitalter aussetzt, wenn sie, von der eigenen Unfehlbarkeit überzeugt, radikale Kräfte gewähren lässt. Denn zum autoritären Staat ist es immer nur ein kleiner Schritt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

HARI KUNZRU

RED PILL

Roman

Aus dem Englischen vonWerner Löcher-Lawrence

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel

»Red Pill« bei Alfred A. Knopf, New York, und Simon & Schuster, London.

© Hari Kunzru 2020

© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2021

Alle Rechte vorbehalten

Covermotiv: Caspar David Friedrich / akg images

Covergestaltung: Robert Gigler, München

eISBN 978-3-95438-138-8

Für Katie, Ryu und Mila

Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken,

und ich habe nun keines mehr … hienieden ist

keine Wahrheit zu finden.

HEINRICH VON KLEIST in einem Brief an

Wilhelmine von Zenge, 22. März 1801

Inhalt

WANNSEE

ZERSETZUNG

EINE APOKALYPSE

ZU HAUSE

DANK …

WANNSEE

Ich glaube, man kann den Zeitpunkt, wann man ins mittlere Alter kommt, genau bestimmen. Es ist der Moment, in dem man sein Leben betrachtet, und statt dass sich wie früher ein großes Feld an Möglichkeiten, ein sich weitender Horizont vor einem öffnet, hat man das Gefühl, aus dem Schlaf zu erwachen oder, an einer Küste angeschwemmt, die Umgebung mit neuem Bewusstsein wahrzunehmen. Da befinde ich mich also, sagt man sich. Das ist aus mir geworden. Es ist der Moment, in dem man zum ersten Mal erkennt, dass sich der eigene Zustand – körperlich, intellektuell, sozial, finanziell – nicht mehr grundsätzlich verändern lässt und dass das, was bisher geschehen ist, zu großen Teilen den Rest der Geschichte bestimmen wird. Was man bisher getan hat, lässt sich nicht rückgängig machen, und viel von dem, was man auf die lange Bank geschoben hat, wird nie Wirklichkeit werden. Kurz, die Zeit ist endlich und eine schwindende Ressource. Und egal, was man tut, welche Freude man empfindet, in welchem Genuss man auch schwelgen mag, von diesem Moment an wird man nie mehr das fast unmerkliche Gefühl abschütteln können, dass man sich auf einem leicht abschüssigen Pfad befindet, hinein in die Finsternis.

Mir kam diese Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit ganz konventionell in unserer Wohnung in Brooklyn, im Bett neben meiner schlafenden Frau. Ich lag da, lauschte ihrem Atem und begriff, dass meine Kraft und Weisheit ihre Grenzen hatten. Ich sah eine Zeit voraus, in der ich würde ausruhen müssen. Wie ich in diese Situation gekommen war, die Abfolge der Ereignisse, die mich in dieses leicht überheizte Schlafzimmer gebracht hatte, neben eine Frau, die ich, wären ein paar Dinge anders gelaufen, vielleicht nie getroffen, nie als den Menschen erkannt hätte, mit dem ich mein Leben verbringen wollte, versetzte mich in Staunen. Nach fünf Jahren Ehe liebte ich Rei immer noch, und sie liebte mich. Das war klar, ein Glück. Unsere dreijährige Tochter schlief im Zimmer nebenan.

Aber gerade dieses Glück machte mir zu schaffen. Es war eine verquere Reaktion, das wusste ich. Ich war ein Geizhals, der sich um seinen emotionalen Besitz sorgte. Doch die geistigen Ratten, die in meinem und im Schlafzimmer meines Kindes umherrannten, hatten einen realen Hintergrund. Es war eine Zeit, in der die Medien voller Bilder von verletzten, durch Kriege vertriebenen Kindern waren. Immer wieder saß ich über meinen Laptop gebeugt und merkte, dass mir Tränen über die Wangen rannen. Was ich da sah, erschütterte mich, setzte mir aber auch auf persönlicher Ebene zu: War ich in der Lage, meine Familie zu beschützen, wenn sich die Welt so veränderte? Vermochte ich mit meiner kleinen Tochter auf den Schultern Zäune zu überwinden? Würde ich die Hand meiner Frau festhalten können, wenn das Schlauchboot kenterte? Unser gemeinsames Leben war zerbrechlich. Eines Tages würde etwas geschehen. Einer von uns würde einen Unfall haben, krank werden, oder die Welt versank noch weiter in Krieg und Chaos und verschlang uns wie so viele andere Familien auch.

Ich konnte mich in so gut wie keiner Hinsicht beklagen. Ich lebte in einer der besten Städte der Welt. Von ein paar kleinen Einschränkungen abgesehen, war ich körperlich gesund. Und ich wurde geliebt, was mich vor einigen der vernichtenden Folgen der sogenannten »Midlife-Crisis« schützte. Ich hatte Freunde, die sich völlig aus dem Blauen heraus in absurde sexuelle Affären stürzten, ein anderer ruinierte sein Leben sogar mit einer Crack-Abhängigkeit, die er vor allen geheim hielt, bis er um drei Uhr morgens in Elizabeth, New Jersey, verhaftet wurde, als er sich hinter dem Steuer seines geparkten Wagens eine Pfeife angezündet hatte. Ich würde mich weder an unserem Kindermädchen vergreifen noch unsere Ersparnisse verspielen, wusste aber gleichzeitig, dass unterschwellig irgendetwas grundsätzlich falsch lief und ich eine dringende Frage zu beantworten hatte, die allein mich betraf, und es nicht geholfen hätte, Rei zu wecken, im Internet zu recherchieren oder barfuß ins Bad zu tapsen und eine Schlaftablette zu schlucken. Diese Frage betraf ganz grundsätzlich die Dinge und Überzeugungen, über die ich mein Leben lang geschrieben und nachgedacht hatte, die verschiedenen Pflöcke, die ich in dieser Welt für mich eingeschlagen hatte. Und ob nun zufällig oder nicht, stellte sie sich zu einem Zeitpunkt, da ich vor einer Reise stand. Einer der Gründe, weshalb ich wach lag und mir über Geld, den Klimawandel und mazedonische Grenzbeamte Gedanken machte, bestand darin, dass ich für fünf Uhr früh einen Wagen zum Flughafen gebucht hatte. Ich schlafe nie gut vor einer Reise. Ich fürchte immer, dass ich nicht rechtzeitig aufwache und mein Flugzeug verpasse.

Müde und grüblerisch kam ich am nächsten Tag in Berlin an, um einen dreimonatigen Gastaufenthalt im Deuter-Zentrum in Wannsee anzutreten, tief im Südwesten der Stadt. Es war kurz nach Neujahr, und die Reifen des Taxis knirschten über die dünne Schneedecke der Zufahrt. Auf den ersten Blick schien die Villa, wie sie hinter einer Reihe reifbedeckter Tannen auftauchte, genau meinem Gemütszustand gleichzukommen, ein Haus, das mich an einen melancholischen Ort tief in meinem Inneren erinnerte. Es war groß, aber nicht weiter bemerkenswert, ein nüchterner Bau mit einem steilen, grau gedeckten Dach und einer blassen Fassade, die von Reihen großer Fenster durchbrochen wurde. Die einzige Besonderheit war ein moderner, aus einer Seite herauswachsender Anbau, ein gläserner Kubus, der als Büro zu dienen schien.

Ich bezahlte den Fahrer und schwankte mit meinen Taschen die Eingangsstufen hinauf. Noch bevor ich klingeln konnte, ertönte ein Summer, die Tür öffnete sich, und ich trat in einen großen, hallenden Eingangsraum. Ich fühlte mich wie ein Märchenprinz, der die Burg des Ungeheuers betritt, aber statt auf eine schlafende Prinzessin zu stoßen, wurde ich von einem gut gelaunten Pförtner in englischer Tweedjacke begrüßt. Seine Art schien so gar nicht zur nüchternen Umgebung zu passen. Er sprühte förmlich vor Herzlichkeit und betrachtete mich mit großen Augen und vorgereckter Brust, ganz offenbar sehr über meine Ankunft erfreut. Hatte ich eine gute Reise gehabt? Mochte ich einen Kaffee? Eine Mappe mit einer Schlüsselkarte und verschiedenen von mir zu unterzeichnenden Dokumenten lag schon für mich bereit. Der Direktor und der Rest der Belegschaft freuten sich darauf, mich kennenzulernen. Vorher warteten Mineralwasser und frische Handtücher in meinem Zimmer auf mich. Wenn ich etwas bräuchte, irgendetwas, müsse ich nur fragen. Ich versicherte ihm, das Einzige, was ich mir im Moment wünschte, sei, mich umzuziehen und einen Blick in mein Arbeitszimmer zu werfen.

Natürlich, sagte er. Bitte, erlauben Sie mir, Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich zu sein.

Wir nahmen einen Aufzug in den dritten Stock, wo er mir eine Art Luxus-Dachkammer zeigte. Der Raum war sauber, hell und modern, mit Fichtenholzmöbeln und einem frisch bezogenen Bett unter den schrägen Balken des Dachs. Die Heizkörper bestanden aus glatten rechteckigen Gittern, die Fenster waren doppelverglast. Hinten sah ich eine kleine Küchenecke mit Kochplatten und einem Kühlschrank. Eine Tür führte in ein gut ausgestattetes Bad. Trotz all dieser Annehmlichkeiten hatte der Raum etwas Karges, das mir gefiel. Es war ein Ort zum Arbeiten und Nachdenken.

Als mir das Deuter-Zentrum das Stipendium anbot, hatte ich mich gleich als den »Armen Poeten« gesehen, den ich bei einem Besuch in München auf einem Gemälde aus dem neunzehnten Jahrhundert gesehen hatte. Der Poet sitzt im Bett, trägt eine Schlafmütze mit eingewebtem Goldfaden, eine Goldrandbrille und hat eine Schreibfeder zwischen den Zähnen, wie einen Piratendolch. Das Fenster seiner Dachkammer hat Löcher, und es ist offenbar kalt, er trägt einen dicken Morgenmantel mit einem Flicken am Ellbogen. Mit Blättern seiner eigenen Arbeiten hat er Feuer gemacht, aber es scheint verloschen zu sein. Seine Besitztümer sind ärmlich, ein Hut, ein Mantel und ein Stock, ein Kerzenstummel in einem Flaschenhals, eine Waschschüssel, ein fadenscheiniges Handtuch und ein an der Decke hängender alter Schirm. Um ihn herum stapeln sich Bücher. Auf den hochgezogenen Knien hält er ein Manuskript und vollführt mit der rechten Hand eine seltsame »Okay«-Geste, indem er die Spitzen von Daumen und Zeigefinger zusammendrückt. Beurteilt er einen Vers? Zerdrückt er eine Bettwanze? Oder formt er nur einen Ring? Denkt er womöglich über Versäumnisse nach, die Sinnlosigkeit der Existenz, das Nichts, die Leere? Dem Poeten ist seine physische Umgebung egal, oder falls nicht, macht er das Beste daraus. Er ist ganz in seiner künstlerischen Arbeit versunken. So wollte ich sein, wie dieser Mann, zumindest für eine Weile.

Der volle Name des Zentrums lautete Deuter-Zentrum für Sozial- und Kulturforschung. Sein Gründer, ein Industrieller mit Utopisten-Ader, hatte es mit einem kleinen Teil seines während der Wirtschaftswunderjahre nach dem Krieg erworbenen Vermögens gestiftet. Sein Ziel war, wie er es leichthin ausdrückte, »das volle Potenzial des individuellen menschlichen Geistes« zu fördern. Praktisch hieß das, dass rund ums Jahr eine wechselnde Anzahl von Schriftstellern und Wissenschaftlern die alte Deuter’sche Villa am See bevölkerte, umsorgt von Bibliothekaren, Putzpersonal, Köchen und Computertechnikern, die allesamt eine Atmosphäre schaffen sollten, in der die Stipendiaten mit ihrer Arbeit möglichst gut vorankamen, unbelastet von den leidigen Aspekten des Alltagslebens.

Ich war das, was sie einen »unabhängigen Wissenschaftler« nannten. Ich hatte einen Hilfsjob an der Universität, allerdings im Fach Creative Writing, und wenn ich nicht gerade im Seminarraum saß und von den leeren Blicken eines Dutzends überschuldeter Masterstudenten aufgespießt wurde, die auf Instruktionen warteten, versuchte ich nicht weiter an ihn zu denken. Was ich schrieb, erschien in Zeitschriften und Publikumsverlagen, es waren keine wissenschaftlichen Arbeiten, und so hatte ich in der Akademikerzunft einen eher zweifelhaften Ruf, der, wie ich annehme, wohl berechtigt war. Mit disziplinären Grenzen konnte ich noch nie viel anfangen. Ich lasse mich bei meiner Arbeit von meinem Interesse leiten. Fünf Jahre vor meiner Einladung nach Berlin hatte ich ein Buch über Geschmack veröffentlicht, in dem ich die These vertrat (wenn auch nicht sehr nachdrücklich), dass er der menschlichen Identität entspringe. Das war eigentlich kaum eine These, mehr ein hell glitzerndes Ding, das den Leser durch die Seiten mäandern ließ, auf denen ich Gedanken über Literatur, Musik, Kino und Politik zusammentrug. Eigentlich hätte ich ein ambitioniertes Werk über das revolutionäre Potenzial der Künste schreiben sollen. Das Geschmacksbuch glitt förmlich aus mir heraus, erst als eine Art Zerstreuung von den Notizbüchern, die ich mit Zitaten und Gedanken zu meinem Nachweis des revolutionären Potenzials der Künste füllte, später dann als Ablenkung von der schleichenden Erkenntnis, dass ich diesen Nachweis nicht zu erbringen vermochte, nicht einmal notdürftig. Ich hatte keine Ahnung, warum den Leuten die Künste so wichtig sein und sie sich von ihnen gar zu einer Revolution verleiten lassen sollten. Mir war Kunst wichtig, ja, aber im Grunde brachte ich nichts zustande, und mein ganzes Leben schon hatte nie jemand wirklich gemocht, was ich machte. Der einzige politische Slogan, der mich je bewegt hatte, war Ne travaillez jamais, wobei der Versuch, ihn umzusetzen, auf die vorhersehbaren Hindernisse gestoßen war. Das Problem ist, dass es kein Draußen gibt, keinen Ort, an den sich der Unzufriedene flüchten kann. Verweigerung bekommt einen Sinn, wenn sie en masse stattfindet, doch die meisten Leute wollen sich nur jemandem anschließen, der zumindest über ein Minimum an Macht verfügt, und es gibt nichts Furchterregenderes, als allein an vorderster Front zu stehen und die Menge hinter dir schmilzt weg. Warum sollte mich der »Durchschnittsleser« nach all den Jahren plötzlich überzeugend finden? Warum sollte ich ihn oder sie überhaupt überzeugen wollen? Was würde das Anzetteln eines Streits bringen? Wenn ich mich streiten wollte, musste ich mich nur auf die sozialen Medien einlassen. Also hielt ich meinen Kopf unten und schrieb meine zerstreuten Aufsätze.

Seit meinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr war ich freier Autor. Was ein lächerlicher Job ist. Er kostet Zeit, wird schlecht bezahlt und geht an die Nerven. Sicher, man kann sich aufs Sofa legen, wenn man will, doch dann verhungert man irgendwann. Ich war verzweifelt, weil ich so viel Zeit mit dem Revolutionsbuch verschwendet hatte, war frisch mit Rei zusammen und brauchte Geld, damit es mit uns beiden lief, und plötzlich brachte ich nicht mehr die Energie dafür auf, so zu tun als ob, und schrieb einfach über Dinge, die ich mochte, Dinge, die mich glücklich machten, und meine Erschöpfung muss sich auf eine positive Weise auf den Seiten niedergeschlagen haben. (Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich eigentlich ein anstrengender, schwieriger Autor bin, der zu verworrenen, quälenden Sätzen neigt.) Denn jetzt bot mir ein Verlag einen Vertrag und damit einen Ausweg an, eine einleuchtende Entschuldigung dafür, das unmögliche Revolutionskunst-Projekt ad acta zu legen, dem verdammten Ding den Garaus zu machen. Der Gnadentod hätte sonst etwas Peinliches gehabt, hatte ich doch jahrelang über das Buch geredet, Diskussionen dazu veranstaltet, Paper verfasst und auf Partys große Reden geschwungen. Ich schrieb das kleine Geschmacksbuch ziemlich schnell, und im Gegensatz zu meinen früheren Arbeiten verkaufte es sich. Siehst du, sagte mein Agent, du musstest nur aufhören, den Leuten ständig eins überbraten zu wollen.

Ich tat all die Dinge, die man tut, wenn man ein erfolgreiches Buch geschrieben hat. Ich gab Interviews. Ich nahm Einladungen zu Festivals und Tagungen an. Übersetzungsrechte wurden verkauft. Leute luden mich zum Essen ein. Dann begann mein Lektor mit wachsendem Nachdruck zu fragen, was ich als Nächstes vorhatte. Hauptsächlich war ich damit beschäftigt zu heiraten, umzuziehen, ein Kind zu bekommen, nicht zu schlafen und zu begreifen, dass ein erfolgreiches Buch finanziell nicht das Gleiche ist wie ein erfolgreicher Film oder Song. Ich schrieb ein paar schlecht bezahlte Artikel für prestigeträchtige Zeitschriften, willigte ein, ein weiteres Seminar zu leiten, und schlief immer noch nicht viel, zwar mehr als zuvor, aber nicht genug, um mit leichter Hand und ohne medikamentöse Hilfe schreiben zu können. Ich wusste, ich brauchte so bald wie möglich ein weiteres Buch, aber irgendwie schien der Gedanke, ein Manuskript fertigzustellen (oder auch nur ernsthaft in Angriff zu nehmen), eine zunehmend irreale Vorstellung. Als es wirklich heikel zu werden begann, wurde ein Gremium, eine Jury, oder wer auch immer die Deuter-Stipendien vergab, auf mich aufmerksam. Ich bekam einen Brief aus Berlin, auf angenehm schwerem Papier, der mich zu einer Bewerbung aufforderte und nachdrücklich klarmachte, dass sie mit besonderem Wohlwollen betrachtet werden würde. Und so kam es. Ich bat die namhaftesten Autoren, die ich kannte, um Referenzen, und einige Monate später erhielt ich einen weiteren Brief, in dem ich darüber informiert wurde, dass meine Bewerbung erfolgreich gewesen sei. Drei Monate. Drei Monate Ruhe und Frieden.

Ich komplimentierte den Pförtner aus dem Raum und gab mir Mühe, zu viel Blickkontakt zu vermeiden; beim Schließen der Tür fiel mir auf, wie militärisch sauber seine Schuhe poliert waren. Ich hatte mir – wenn ich ehrlich bin, möglicherweise nur wegen des Namens – unter dem Deuter-Zentrum für Sozial- und Kulturforschung etwas wie eine Art Meditations-Retreats vorgestellt, kein »Institut«, keine »Akademie« oder, Gott bewahre, »Gemeinschaft«. »Zentrum« stand für mich für eine klare Fokussierung, aber auch für eine gewisse Nichteinmischungsmentalität, ohne viele Regeln und unerwünschten Sozialkontakt. Ich begann zu argwöhnen, dass ich mich da womöglich getäuscht hatte. Auf den ersten Blick war klar, dass es sich um eine formelle, altmodische Institution handelte. Die Aufgeräumtheit des Pförtners schien in eine fast militärische Steifheit eingebettet. Als er hervorgekommen war, um mich in Empfang zu nehmen, hatte ich einen kurzen Blick in seine Pförtnerloge erhascht, eine Art Kontrollraum mit einem Schreibtisch und einer Reihe Monitore mit Überwachungsbildern von Haus und Grundstück.

Ich packte meine Sachen aus und stellte meine Toilettenartikel ins Bad. Das hob meine Stimmung. Der Blick aus dem Fenster war ungeheuer schön. Eine schneebedeckte Rasenfläche führte hinunter zum Seeufer, wo ein schmiedeeiserner Zaun die Grenze des Grundstücks markierte. Dahinter waren an einem kleinen Steg einige mit Planen abgedeckte Boote festgemacht. Die Oberfläche des Wassers war grau und schon fast zugefroren. Sie hob und senkte sich sanft, ohne dass der Wind sie kräuselte. Als ich das Fenster öffnete, hörte ich ein unheimliches Klirren, das irritierenderweise wie das Läuten von Kuhglocken klang. Nach kurzer Verwirrung begriff ich jedoch, dass es die Aluminiumgeländer und -leitern der Boote sein mussten, die gegen ihre Vertäuungen stießen.

Mir fielen ein paar Verse Hölderlins ein:

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

Es gefiel mir und machte mich sogar ein wenig stolz, dass mir diese Worte gleich in den Sinn kamen. Sie so mühelos mit dem Ausblick aus meinem Fenster verbinden zu können, deutete darauf hin, dass mein neues Projekt, noch bevor ich offiziell damit begonnen hatte, bereits auf dem besten Weg war.

Mein Antragsvorschlag für das Zentrum trug den Titel »Das lyrische Ich«. Ich hatte beschlossen, über die Konstruktion des Ich in der Lyrik zu schreiben. Das Thema war Neuland für mich, Lyrik war nicht mein Fachbereich, aber aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, es könnte der Schlüssel zu den großen, drängenden Fragen meines Lebens sein. Ich beschrieb Lyrik als »textliche Technologie zur Organisation affektiver Erfahrung, einen Raum, in den modernes Ich-Sein eintritt, um formuliert zu werden«. Das klang wichtig und gut. Ich zitierte Madame de Staël zum Unterschied zwischen dem Ich in Lyrik und erzählender Literatur. »Lyrische Dichtung ist Ausdruck im Namen des Autors selbst und wird nicht länger von einem Protagonisten getragen … Lyrische Dichtung erzählt nichts, ist nicht an die Zeitenfolge gebunden, so wenig wie an örtliche Grenzen. Sie breitet ihre Flügel über Länder und Zeiten aus. Sie verewigt diesen großartigen Moment, in dem der Mensch sich über Freuden und Leiden des Lebens erhebt.« Ich bemerkte mit Adorno, »dass der lyrische Ausdruck, gegenständlicher Schwere entronnen, das Bild eines Lebens beschwöre, das frei sei vom Zwang der herrschenden Praxis, der Nützlichkeit, vom Druck der sturen Selbsterhaltung«. Und ich stimmte Hegel zu, dass »ihr Inhalt … das Subjektive« ist, »die innere Welt, das betrachtende, empfindende Gemüt, das, statt zu Handlungen fortzugehen, vielmehr bei sich als Innerlichkeit stehen bleibt und sich deshalb auch das Sichaussprechen des Subjekts zur einzigen Form und zum letzten Ziel nehmen kann«.

Ich habe einen Freund, den ich in Beziehungsdingen zurate zog, bis ich begriff, dass er ein Solipsist war. Wenn er mir zum Beispiel erklärte, ich solle keine Affäre anfangen, weil das schlecht für meine Ehe sei, tat er es, weil er sich in dem Moment wünschte, dass ihm das jemand sagte. Statt auf meine Frage einzugehen (die etwas völlig anderes beinhalten konnte), diskutierte er mit sich selbst gegen seinen aktuellen Impuls, seine Frau zu betrügen. Als das Deuter-Zentrum meinen Antrag annahm und ich gezwungen war, ihn noch einmal zu lesen und als mögliches Projekt zu betrachten, mit dem ich mich auseinanderzusetzen hatte, wurde mir bewusst, dass es mir ging wie ihm. Ich verspürte nicht wirklich den Wunsch, zu verstehen, wie Dichter ihre Subjektivität erlebt hatten. Im Grunde interessierte es mich nicht. Hinter meinem Antrag stand eine Art Wunschdenken, er war eher Ausdruck meines Verlangens, über die Freuden und Leiden meines Daseins erhoben zu werden, befreit von den herrschenden Zwängen eines Alltags mit Kleinkind und dem finanziellen Druck, den das Leben in New York bedeutet. Ich wollte allein mit mir sein, mit meiner Innerlichkeit, wollte, kurz gesagt, eine Auszeit.

Als Anwältin einer gemeinnützigen Organisation für Einwanderung und bürgerliche Freiheiten hatte Rei einen anstrengenden Job, und der Gedanke, dass ich so lange weg sein könnte, in hehrer Versenkung in mein expressives Ich, hatte sie nicht gerade begeistert, doch sie sah, wie angespannt meine Arbeitssituation war. Unsere Wohnung war klein, und seit Ninas Geburt versuchten wir sparsamer zu leben. So hatte ich auch mein Refugium in Williamsburg aufgegeben, einen kleinen Raum mit Dachfenster, den ich schon vor unserer Heirat als Ort zum Schreiben hatte. Ich versuchte an einem Tisch im Gästezimmer zu arbeiten, richtig ruhig war es dort aber nur spätabends. Der Morgen beginnt mit einer Dreijährigen gnadenlos früh, und ich verbrachte meine Tage umgeben von Spielzeug in einem Nebel aus Müdigkeit und versuchte mich zu konzentrieren. Und je weniger Schlaf ich bekam, desto schlimmer erschienen mir die Wirren dieser Welt. Eines Abends war Rei aus dem Büro gekommen und hatte mich weinend vor meinem Laptop vorgefunden, auf dem Kriegsvideos liefen, während Nina, unbeaufsichtigt, die Küche mit einer Tüte Mehl dekorierte, die sie in der Vorratskammer gefunden hatte.

Es gibt Zeiten, in denen man weiß, dass man ein Schwein ist, aber man macht trotzdem weiter. Etwas treibt einen an, eine Art selbstzerstörerische Engherzigkeit. Ich hatte mir eingeredet, meine Familie, ganz heldenhaft, nicht mit meiner Krisenstimmung zu belasten, doch genau das tat ich. Niemandem war erlaubt, sie zu vergessen. Wir waren alle angespannt, ich, Rei, Nina und Paulette, unsere Nanny, und ich musste mich vom heimischen Schlachtfeld nehmen, hinaus aus der Welt. So traf Rei denn die nötigen Vorkehrungen. Das Stipendium reichte für zusätzliche Kinderbetreuung, und Paulette sagte, sie habe nichts dagegen, an ein paar Wochenenden zu arbeiten. Rei und ich waren uns einig, dass ich ihr damit etwas schuldig war und sie sich irgendwann in absehbarer Zukunft ebenfalls freinehmen und etwas Ähnliches tun konnte, während ich mich um die Familie kümmerte. Wir wussten beide, dass es nicht nur um mein Buch ging, sondern dass ich ein größeres Problem hatte, und ich war im stummen Einvernehmen nach Berlin gekommen, etwas daran zu ändern – dass ich es angehen würde, was immer es war, und es nicht wieder mit nach Hause bringen würde.

Ich duschte, zog mich um und fuhr mit dem Aufzug hinunter in den Empfangsbereich, klopfte an die Tür des Pförtners und bat ihn, mir mein Schreibrefugium zu zeigen. Der Mann hatte mir seinen Namen genannt, ich hatte ihn mir aber nicht gemerkt, was mich beschäftigte (Otto, Ulli, Uwe?). Wir durchschritten die lange Eingangshalle, an deren Wänden abstrakte Gemälde hingen. Es waren Nachfahren der Arbeiten, wie man sie im alten Westberlin als Nachweis amerikanischer Vitalität und kreativer Freiheit ausgestellt hatte. Wir kamen durch einen Speiseraum mit Türen, die auf eine schneebedeckte Terrasse hinausführten. Am Ende des Speiseraums ging es durch eine Glastür in den Anbau, den ich vom Taxi aus gesehen hatte, einen großen, offenen Raum mit Schreibtischen und Aktenschränken, die in unregelmäßigen Gruppen angeordnet waren, Atolle aus Holz und Metall auf einem Meer aus blauen Teppichfliesen. Ich nahm an, dass dort die Verwaltung ihren Dienst versah, und war überrascht, als der Pförtner mit seiner Schlüsselkarte die Tür öffnete und mir mit einer Geste bedeutete, einzutreten. Der Raum war eine Glasschachtel mit Metallrahmen, ein schmuckloser, aber dennoch irgendwie überladener Raum, entworfen von einem Vorstadt-Fan des Internationalen Stils. Der Pförtner konsultierte ein kleines Diagramm und führte mich zu einem der Tische.

»Hier«, sagte er. »Sie finden alles, was Sie brauchen.«

Ich sagte, ich verstünde nicht.

»Ihre Arbeitsstation. Sie haben einen Highspeed-Internetzugang, das Passwort finden Sie in Ihrem Begrüßungspaket. Wenn Sie einen Computer brauchen, stellt Ihnen unsere IT-Abteilung gerne einen zur Verfügung. Mit dem kleinen Schlüssel hier haben Sie Zugang zu einem Raum mit Büromaterial. Stifte, Ordner, Papier und so weiter.«

Er führte mir die Schreibtischlampe vor, die auf eine Handbewegung reagierte. Ich sah zu den anderen Tischen. Einige waren sauber und leer, andere ließen erkennen, dass sie regelmäßig benutzt wurden – mit Büchern und Papieren, Familienfotos und Kaffeetassen. Über den oberen Rand eines der Monitore marschierte eine Kolonne kleiner Plastiksoldaten. Ein Eingangskorb aus Draht war mit so etwas wie Wimpeln aus buntem Papier geschmückt. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte – eine mit Eichenholz vertäfelte Arbeitskabine, ein luftiges biomorphes Gehäuse –, auf jeden Fall aber Ruhe und Ungestörtheit. Abgeschiedenheit und eine verschließbare Tür. Dem Pförtner musste mein verschreckter Ausdruck aufgefallen sein, aber er deutete ihn falsch.

»Die meisten Ihrer Kollegen sind im Moment nicht da, es ist ja auch Wochenende. Wenn alle hier sind, ist es ein viel freundlicherer Ort.«

»Freundlich.«

»Und den Stuhl können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Einige Leute kommen damit zunächst nicht zurecht, aber es ist sehr einfach.«

Er beugte sich vor und zeigte mir, wie man die Sitzhöhe verstellen, die Armlehnen anpassen konnte, und wie sich die Rückenlehne nach hinten drücken, aber auch feststellen ließ.

»Tut mir leid«, sagte ich. »Ich kann hier nicht arbeiten. Das geht nicht. Ich muss allein sein.«

Er sah mich verständnislos an.

»Ich könnte mich hier nicht konzentrieren.«

Seine Verständnislosigkeit wandelte sich zu einem Ausdruck tiefen Mitgefühls, als hätte ich gerade verkündet, einen nahen Verwandten verloren oder mir eine schwere Krankheit zugezogen zu haben.

»Bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist immer völlig still. Die Regeln sind sehr klar. Es ist hier streng verboten zu reden. Für Telefonate oder Besprechungen gibt es einen anderen Raum.«

»Aber es ist …«

Ich begriff, dass es mich verlegen machte, meinen Bedenken Ausdruck zu geben. In jüngeren Jahren hatte ich viel an öffentlichen Orten gearbeitet, in Universitätsbibliotheken, Cafés, sogar Kneipen. Die Geräuschkulisse war nicht die eigentliche Ursache, weshalb es mir vor einem Großraumbüro graute. Der mir zugewiesene Tisch stand mitten im Raum. Während ich schrieb, würden sich Leute hinter mir bewegen, ohne dass ich sie im Blick hatte. Andere »Arbeitsstationen« (der abschreckende Begriff des Pförtners hatte sich bereits in meinem Kopf festgesetzt, wie Kaugummi im Profil einer Schuhsohle) befanden sich ganz in der Nähe, so ausgerichtet, dass ich auf die Bildschirme sehen konnte. Auch mein Bildschirm würde für andere sichtbar sein, vielleicht nicht nahe genug, um den Text zu lesen, aber ganz sicher, um zu erkennen, ob ich gerade ein Dokument geöffnet hatte oder mir ein Video in den sozialen Medien ansah. Aus jedem Winkel würde ich zu sehen sein. Mein Körper, meine Haltung. Ich habe eine instinktive Abneigung dagegen entwickelt, beim Schreiben beobachtet zu werden, und das nicht nur, weil es um private Dinge gehen mag, sondern weil mir alles, was man beim Schreiben tut, wenn man gerade nicht schreibt – sich strecken, ins Nichts blicken, im Internet recherchieren –, beschämend zu sein scheint, wenn es von anderen verfolgt wird. Das Gefühl, beobachtet zu werden, führt zu einer unerträglichen Befangenheit.

Irgendwo in Sartres Das Sein und das Nichts stellt sich der Autor vor, ein Voyeur in einem dunklen Korridor zu sein, voller Angst, plötzlich entdeckt zu werden, und dass der Andere (diese wichtige existenzielle Person) eine Taschenlampe auf ihn richtet und ihn in seiner Schande bloßstellt. Solange er sich unbeobachtet fühlt, ist sein ganzes Sein auf sein Tun konzentriert. Er ist reines Bewusstsein und existenziell frei. Aber sobald sich auch nur die Möglichkeit andeutet, dass er beobachtet wird – durch ein Rascheln, einen Schritt oder die leichte Bewegung eines Vorhangs –, ist es mit der Freiheit vorbei. »Die Scham … ist Scham über sich«, schreibt er, »sie ist die Anerkennung dessen, dass ich wirklich dieses Objekt bin, das der Andere anblickt und beurteilt. Ich kann mich nur meiner Freiheit schämen, insofern sie mir entgeht und gegebenesObjekt wird … Und dieses Ich, das ich bin, bin ich in einer Welt, die der Andere mir entfremdet hat …«

Für die meisten Menschen ist ein Arbeitsleben mit dieser Art entfremdender Beobachtung ganz selbstverständlich. Jeder, der einmal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, kennt seine polizeiliche Funktion. In einem Callcenter oder Versandlager werden Toilettengänge überwacht, die Arbeitsleistung wird rigoros quantifiziert, und wer zurückfällt, wird mit Strafen belegt. Aber das hier war doch ein ganz anderer Zusammenhang. Ich war ein Schriftsteller, der ein angesehenes Stipendium gewonnen hatte. Da konnte eine ungewöhnlich hohe Motivation vorausgesetzt werden. Ich musste gewiss nicht von Dem Anderen überwacht werden, um meine Produktivität zu garantieren. Diese »Arbeitsstation« war eine Beleidigung, ein Angriff auf meinen Status. Er war völlig inakzeptabel.

Ich sagte dem Pförtner, es tue mir leid, dass ich seinen Namen vergessen hätte, aber unter keinen Umständen könne ich an einem Ort wie diesem hier auch nur ein Wort zu Papier bringen. Ich würde mit der Programmleiterin sprechen, wenn sie am Montag wieder da sei, und die Situation mit ihr klären. Das sei im Grunde alles kein Problem. Mein Zimmer sei sehr komfortabel, ich hätte absolut nichts dagegen, dort zu sitzen.

»Natürlich müssen Sie tun, was Sie wünschen, aber …«

Mit unglücklicher Miene verstummte er.

»Vielleicht darf ich Sie auf das Grundsatzpapier im Handbuch hinweisen, das Sie in Ihrem Begrüßungspaket finden. Da wird Herrn Deuters Philosophie dargelegt.«

Etwas an diesem Satz machte mich wütend. »Herrn Deuters Philosophie« kümmerte mich einen Dreck. Ich musste ungestört sein. Ich hielt meinen Zorn in Zaum und versicherte ihm übertrieben förmlich, das Begrüßungspaket zu konsultieren, sobald ich etwas gegessen hätte. Die Erwähnung von Essen brachte seine Beflissenheit zurück, und er sagte, im Speiseraum stehe ein leichter Abendimbiss für mich bereit.

Vorläufig besänftigt, setzte ich mich in würdevoller Abgeschiedenheit an den Kopf eines der langen Tische und aß einen Salat und kalten Braten unter den Augen des Gründers, dessen leicht expressionistisches Porträt hoch über mir an der Wand gegenüber hing. Er war schlank, glatt rasiert, hatte eine markante Stirn, dunkles, an den Schläfen grau meliertes Haar und trug ein zweireihiges Jackett mit weiten Aufschlägen. Die Arme hielt er vor der Brust verschränkt. Das Bild hatte nichts vom Macho-Appeal des den Globus beherrschenden Kolosses, den die meisten Führungskräfte verlangen, wenn sie sich porträtieren lassen. Der Mann wirkte nachdenklich, sogar etwas unsicher. Er blickte seitwärts aus dem Rahmen, statt dem Betrachter in die Augen zu sehen. Irgendwie ließ das Bild die Vorstellung, dass der Porträtierte eine »Philosophie« hatte, weniger aufgeblasen und absurd erscheinen.

Später legte ich mich oben in meinem Zimmer aufs Bett und blätterte durch das Handbuch. Es gab Farbfotos von Haus und Grundstück sowie Porträts einiger bedeutender Stipendiaten, eines mittelmäßigen Romanautors und eines bekannten Malers, von dem ich einige Bilder unten im Empfangsbereich hatte hängen sehen, wie mir bewusst wurde. Die Broschüre enthielt eine Menge Allgemeinplätze zum Engagement Deuters für Offenheit und Freiheit, insbesondere offene Märkte und die Unverletzlichkeit der Entscheidungsfreiheit. Deuters Heiligengeschichte nahm mehrere Seiten ein – wie aus dem Wehrmachtsoffizier ein strammer Christdemokrat geworden und der junge Chemiker durch die Trümmer des elterlichen Hauses gestiegen war, um ein paar Dinge zu finden, die sich verkaufen und in Essen umsetzen ließen. Innerhalb von fünf Jahren hatte er ausreichend Investoren gefunden, die ihn bei seinem Großprojekt unterstützten, der Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme eines Werks zur Herstellung von Titandioxid, dem allgegenwärtigen weißen Pigment, das Licht in die Dunkelheit des häuslichen Lebens im Nachkriegsdeutschland brachte. Es gab Fotos von Deuter, wie er strahlend weiße Badfliesen inspizierte, weiß gestrichene Wände, weißes Plastik und Zahnpasta, Deuter, wie er sich mit jungen Frauen an Fließbändern voller weißer Tabletten unterhielt, mit Technikern neben riesigen Fraktionierungssäulen konferierte.

Die junge Regierung der BRD erkannte in ihm ein förderungswürdiges Talent, einen Mann, der gebraucht wurde, um das Wirtschaftswunder herbeizuzaubern. TiO2, las ich, wird für seine Leuchtdichte geschätzt, und für seine Deckkraft.

Bis 1960 hatte Deuter ein riesiges Konglomerat aufgebaut, mit Bereichen, die auf Lebensmittel, Landwirtschaft, Arzneimittel und Farben spezialisiert waren. Für jemanden, der 1946 aus dem Stand angefangen hatte, war das eine unglaubliche Leistung. Es gab ein Foto aus dem Jahr 1962, auf dem er zusammen mit Kanzler Adenauer bei der Einweihung eines Verladeterminals am Hamburger Hafen zu sehen war. 1975 zitierte er in einer Rede bei einem Treffen des Bundesverbandes des Deutschen Industrie Cicero: Da wir nicht bloß für uns geboren sind, sondern einen Teil unseres Daseins das Vaterland, einen anderen unsere Freunde in Anspruch nehmen, und da nach Ansicht der Stoiker alle Erzeugnisse der Erde zum Gebrauche der Menschen hervorgebracht werden, die Menschen aber der Menschen wegen, um sich gegenseitig nützen zu können, erschaffen sind: so müssen wir hierin der Leitung der Natur folgen, zum gemeinsamen Besten beitragen, durch gegenseitige Dienstleistungen, durch Geben und Empfangen, bald durch unsere Geschicklichkeit, bald durch unsere Mühwaltung, bald durch unser Vermögen das Band der Gesellschaft festigen, von Mensch zu Mensch.

Deuter gab viele Interviews und schrieb gelegentlich sogar Leitartikel, in denen er seinem Glauben daran Ausdruck verlieh, »die menschliche Gesellschaft durch Fleiß zu festigen«. Er ließ sich mit liberalen Intellektuellen ablichten und wurde immer wieder mit der Aussage zitiert, der Königsweg in die Zukunft bestehe darin, sich der finsteren Vergangenheit zu stellen. Die Werte der Offenheit und Transparenz bildeten das Fundament des Beitrags der Deuter AG zum »Wohl der Allgemeinheit«.

1977, zur Zeit des sogenannten »deutschen Herbstes«, saß Deuter auf der Terrasse der Villa und las Zeitung, als eine junge Terroristin der Roten Armee Fraktion, die sich unter dem Vorwand, Blumen abgeben zu wollen, Zugang zum Haus verschafft hatte, den Hausdiener zur Seite zwang und mit einer Pistole drei Schüsse auf Deuter abfeuerte. Der Klassenfeind wurde in Bein und Bauch getroffen und verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus. Laut Handbuch erholte er sich nie ganz von diesem Anschlag, und sein Tod 1985 wurde durch seine Verletzungen beschleunigt.

Der anonyme Autor des Handbuchs schrieb, die persönliche Begegnung mit dem Terror habe Deuter in seinem Glauben an Offenheit und Transparenz bestärkt. »Das Deuter-Zentrum«, so der Autor, »wurde als Mikrokosmos des größeren öffentlichen Raumes konzipiert. Die Stipendiaten tragen zur Entwicklung ihres eigenen Gemeinschaftsraumes bei, bieten offenen Zugang zu ihrer Entscheidungsfindung und ihrem Arbeitsprozess, teilen Zeit und Ressourcen, verhandeln untereinander und steuern mit ihren Gedanken zum öffentlichen Lernprozess bei. So bilden sie eine experimentelle Gemeinschaft wie auch ein Exzellenzzentrum auf Weltniveau.«

Ich nehme an, dass ich diesen Absatz irgendwann während des Bewerbungsprozesses gelesen haben muss, ohne den radikalen Ansatz des Zentrums zu registrieren, da ich zu sehr auf ein Stipendium mit freier Unterkunft fixiert war. Trotzdem verstand ich nicht, warum meine Beteiligung an der Schaffung eines öffentlichen Raums, mikrokosmisch oder nicht, in diesem fürchterlichen Großraumbüro stattzufinden hatte. Ich skypte mit Rei, um ihr zu sagen, dass ich gut angekommen war. Wie es so sei, fragte sie. Okay, sagte ich. Ein bisschen komisch.

Am nächsten Morgen frühstückte ich allein unten im Speiseraum, sah hinaus auf den zugefrorenen See und fühlte mich wie in einem Grandhotel außerhalb der Saison. Hätte ich gern ein Ei? Der Kellner stellte sich vor, ein Mann in den Dreißigern mit dem aufgesetzten Lächeln einer Krankenschwester oder Haushaltshilfe, deren Persönlichkeit von zahllosen Stunden sogenannter affektiver Arbeit geformt worden war. Wir unterhielten uns kurz, wie es angemessen schien für zwei Menschen, die sich über mehrere Monate jeden Tag sehen würden. Wie sich herausstellte, war der Mann ein Kenner der örtlichen Geschichte. Er deutete auf Häuser auf der anderen Seite des Wassers, die einst Künstlern und Schauspielern gehört hatten und Teil einer Sommerkolonie gewesen waren. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hatten sie den Wannsee zu einem mondänen Urlaubsort gemacht. »Und natürlich«, sagte der Mann und senkte die Stimme, als könnte uns jemand in dem großen, leeren Speiseraum hören, »die graue Villa neben dem großen weißen Gebäude, die halb von Bäumen verdeckt wird, da fand die Wannseekonferenz statt.« Ich nickte und sagte, davon hätte ich gehört, doch er hatte das Bedürfnis, seine Erklärung zu komplettieren: »1942 wurde dort die Endlösung der Judenfrage geplant.« Ich blickte höflich in die Richtung, in die er zeigte. Das Haus war zu weit weg, um es klar erkennen zu können.

Nach dem Frühstück ging ich zurück in mein Zimmer, das sehr sauber und aufgeräumt war. Meine drei Paar Schuhe standen in einer Reihe vor dem Schrank. Die schmutzige Wäsche lag gefaltet auf dem Stuhl. Ich empfand die seltsame Mischung aus Scham und Begeisterung, die diese Art Hotelservice immer in mir hervorruft, das Gefühl, dass da jemand in meine Intimsphäre eingedrungen ist, aber mit einer solchen Unterwürfigkeit, dass man die menschliche Existenz des Eindringenden, der oder die da gewischt, gefaltet und geordnet hat, einfach ignorieren möchte.

Ich sperrte die Tür meines aufgeräumten Zimmers ab und machte mich auf den Weg zur Stipendienleiterin, die mich einweisen sollte. Frau Janowitz war Mitte fünfzig, hatte einen strengen Pferdeschwanz und eine gewichtige, feindselige Art. Nach einem kurzen höflichen Austausch erklärte ich ihr »meine Situation«, und sie sagte, ich solle natürlich tun, was für meine Arbeit das Beste sei. Wobei ihr »natürlich« mehr als nur eine Andeutung des Gegenteils enthielt und sie mir eindeutig begreiflich machen wollte, dass meine Einwände so absurd wie unpassend waren. Unglücklicherweise umfasste die Einweisung mehrere Stufen, sodass wir gezwungen waren, den Vormittag miteinander zu verbringen. Wir quälten uns durch etwas Small Talk (sie segelte gern und hatte früher für ein Hotel gearbeitet), und sie stellte mir verschiedene Mitarbeiter vor, die mir während meines Aufenthalts behilflich sein würden. Ich unterschrieb einige Dinge für den Bibliothekar und den Buchhalter, der mir meine Tagessätze auszahlen würde. Zwei verschlagen wirkende Männer aus der IT-Abteilung versorgten mich mit einer Schlüsselkarte und einem raffinierten biometrischen Ausweis. Es war mir unangenehm, dazusitzen und in ihren Iris-Scanner blicken zu müssen, abgelenkt nur vom heimtückisch aussehenden Frosch auf dem T-Shirt des Technikers, der alles einrichtete. Ich überlegte, ob ich Einwände vorbringen sollte (»Warum ist das nötig?«), konnte meine Gründe aber nicht richtig artikulieren und fand es leichter, nachzugeben. Sie redeten wieder von Offenheit und Transparenz, und ich nickte, während sie Litaneien über Logs und Datensicherung herunterbeteten. Erschöpft stand ich schließlich neben Frau Janowitz, die an die Tür des Geschäftsführers klopfte, eines Herrn Dr. Weber. Er sei, informierte sie mich, ein sehr kultivierter Mann und ehemaliger Berufsdiplomat.

Dr. Webers Büro lag im zweiten Stock und musste früher der Empfangssalon des Hauses gewesen sein, ein hoher Raum mit breiten, verglasten Türen, die auf einen weiten Balkon mit Blick auf den See führten. Dr. Weber saß hinter einem mächtigen, peinlich sauber aufgeräumten Schreibtisch und las das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dramatisch umrahmt von einem alten chinesischen Paravent mit dem Bild einiger Frauen, die eine Brücke überquerten. Er stand auf, um mich zu begrüßen, und sprach mit einiger Inbrunst von Ehre und Vergnügen, und ich stammelte mich durch einen Satz zur wunderbaren Lage des Zentrums und meine Dankbarkeit dafür, als Stipendiat ausgewählt worden zu sein. Während wir unseren Konversationspflichten nachkamen, wanderte meine Aufmerksamkeit zu einem knorrigen Steinklumpen auf dem Kaminsims, der etwa so groß wie ein senkrecht aufgestellter Schuhkarton war und auf einem verschnörkelten Rosenholzsockel stand. Dr. Weber folgte meinem Blick und informierte mich mit genussvoller Sammlerstimme, dass es ein »Gelehrtenstein« sei, ein Kalkstein aus Guangdong, durch Erosion natürlich geformt. Seit Jahrhunderten, sagte er, würden solche Steine als Objekte der Kontemplation geschätzt. Kenner kultivierten die Fähigkeit, mentale, spirituelle Wanderungen darauf vorzunehmen, indem sie sich die Oberfläche als echte Landschaft vorstellten, die sie durchwandern und erkunden konnten.

»Natürlich bin ich mittlerweile zu alt zum Reisen.«

Diese melancholische Bemerkung überraschte mich, Dr. Weber war schlank, gebräunt und wirkte geradezu anstößig gesund, fast wie ein Radprofi. Ich wusste nicht, was am besten darauf zu antworten war. Sollte ich ihm versichern, dass er doch ein Mann in ausgezeichneter Verfassung sei, oder nur verständnisvoll nicken?

»Man sagt, er sieht wie ein bestimmter in Nebel gehüllter Berg aus. Ich fürchte nur, dass ich mich nie an den Namen des Berges erinnern kann.«

Ich wusste immer noch keine Antwort. Da er spürte, dass er damit in eine Sackgasse geraten war, trat der alte Diplomat geschickt einen Schritt zurück und lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein kleines Gemälde, das auf einer Staffelei neben seinem Schreibtisch stand. Ich hatte das Gefühl, dass er mir, wenn er damit durchkäme, seine gesamte Sammlung zeigen würde, Stück für Stück. Auf einem Kaffeetisch beim Fenster standen einige Statuetten und kleine Jadeteile. Die Tür wurde von einer großen Vase bewacht. Das Deuter-Zentrum zu leiten war, wie ich mir vorstellte, eine angesehene, wenn auch wenig fordernde Tätigkeit, der Lohn für irgendetwas, die Möglichkeit, seine Position als Teil des Establishments zu erhalten und zu verteidigen. Womit beschäftigte sich Dr. Weber hier nach Beendigung dessen, was er zuvor getan hatte? Vielleicht verbrachte er seine Tage an diesem Schreibtisch damit, durch imaginierte Landschaften zu wandern.

Ich hätte einen großen Teil meines Lebens in London verbracht, stimmte das? Ja, das hatte ich.

»Aber Ihre Eltern kommen aus Indien.«

»Mein Vater ist Inder, meine Mutter Engländerin. Ich bin dann nach New York gezogen, um an der Columbia University zu promovieren.«

»Worin?«

»In vergleichender Literaturwissenschaft.«

»Das stand nicht in Ihrer Bewerbung.«

»Nun, ich habe meine Promotion nicht ganz abgeschlossen. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen.«

»Verstehe, aber jetzt setzen Sie noch einmal an. Es überrascht mich, dass Sie nicht über indische Lyrik schreiben.«

»Warum?«

»Weil es Ihre Kultur ist.«

Sein Gesicht war völlig ausdruckslos. Ich dachte nicht, dass er mich mit seinen Worten beleidigen oder meine Qualifikation infrage stellen wollte. Ich wurde nicht daraus schlau. Ich erwiderte etwas in der Richtung, nicht an die Vorstellung nationaler Literaturen zu glauben. Er nickte.

»Ich verstehe, wobei ich selbst ein großer Anhänger der deutschen Dichtung bin. Und, tja, da gibt es viele Kenner.«

»Ich wollte mit Ihnen über meinen, nun, meinen Arbeitsplatz reden.«

»Ja, Frau Janowitz hat es erwähnt. Allerdings kann ich Ihnen da nicht helfen. Die Bedingungen des Stipendiums sind streng. Wir können nicht von den Instruktionen unseres Gründers abweichen.«

Danach verlief sich unser Gespräch im Nichts. Er sagte, er hoffe, dass ich mich während meines Aufenthalts wohlfühlen und die Einrichtungen in Gänze nutzen würde, wobei er das »in Gänze« spürbar betonte, sodass seine Hoffnung wie eine Maßregelung klang, die Erinnerung an einen Standard, den ich erst noch zu erfüllen hatte.

Den Rest des Morgens verbrachte ich in meinem Zimmer, ordnete Bücher und Papiere, beantwortete E-Mails und bereitete mich darauf vor, nach unten ins Großraumbüro zu gehen. Nach einer Weile wurde mir bewusst, dass ich auf den Tisch starrte, auf dem nichts als ein offener Laptop, ein kleiner Stapel Bücher und eine Tasse Kaffee standen. Alles war am Platz, alles war fürs Schreiben vorbereitet, nur sollte ich hier oben nicht arbeiten, an diesem schönen Holztisch, sollte nicht auf diesem bequemen Stuhl sitzen und diesen Kaffee trinken. Was für eine Verschwendung.

Ich beschloss, einen Spaziergang zu machen.

Ich ging die lange Zufahrt zur Villa hinunter und hinaus auf die Straße. Meine Schritte knirschten über den vereisten Gehsteig, vorbei an eisernen Toren und hohen Zäunen, hinter denen ich kurz Blicke auf imposante Häuser in verschiedenen Stilen erhaschte: eine weiße modernistische Villa, ein fantastisches Spukschloss, genauso geschmacklos, wie es zu Zeiten seines Baus gewirkt haben musste, als es der ganze Stolz eines wilhelminischen Bierbrauers oder Fabrikbesitzers war. Sicherheitskameras linsten über die Mauern und beobachteten mich, wie ich dahinschritt. In vielen dieser alten Sommerhäuser waren heute Firmen und Institutionen untergebracht (eine Sicherheitsberatung, ein Thinktank) oder auch diplomatische Vertretungen. Da saßen die Saudis, dort die Kolumbianer. Auf der Straßenseite mit Seezugang waren die Häuser gewaltig, auf der anderen Seite, ohne direkten Seeblick, deutlich bescheidener. In einigen Fällen waren offenbar Grundstücke an Bauentwickler verkauft worden, denn dort drängten sich mehrstöckige Mehrfamilienhäuser zwischen die älteren, großzügigeren Bauten. Allerdings wirkte die dichtere Bebauung wie das Relikt einer schwindenden demokratischen Zeit, die Häuser waren kleine, vorstädtische Mittelklasse-Ferkel, die aufdringlich an den Zitzen der oligarchischen Sauen hingen. Nach zwei Jahrzehnten des einundzwanzigsten Jahrhunderts waren wir zurück in der Zeit großer Villen. Bald schon würden die Mehrfamilienhäuser aufgekauft und abgerissen werden und die Invasion des Volkes ihr Ende finden.

Entlang der Grenze der alten Sommerhauskolonie verlief eine breite Straße, parallel zu einer Bahntrasse mit verwitterten Ziegelmauern und Drahtzäunen. Die Schilder auf den durch den Maschendraht sichtbaren Bahnsteigen waren in gotischer Fraktur beschriftet. In einer trostlosen Reihe geschlossener Geschäfte war nur ein Café geöffnet. Berlin-Wannsee lag an der alten Hauptverbindung nach Polen. Eine charakterlose, überlebensgroße Bismarckbüste aus blassem, verwittertem Stein stand auf einem Sockel, ein Stück hinter der Bushaltestelle, und das Gesicht des alten Kanzlers war mittlerweile ohne jeden Ausdruck und schwebte über den Pendlern wie ein nichtssagender preußischer Mond. Rutschige Stufen führten hinunter auf eine breite Betonpromenade mit vergitterten Anlegern. Fähren überwinterten an ihnen und warteten auf den Saisonstart im Mai. Auf großen Tafeln wurden sommerliche Seerundfahrten und verschiedene Verbindungen auf Wasserwegen in die Stadt angeboten. Es war nur schwer vorstellbar, dass von einem so trostlosen Ort aus Vergnügungsfahrten ablegen sollten. Die Winterödnis war vollkommen, als wäre der See verzaubert worden. Am Fahrkartenschalter war der Rollladen heruntergelassen, das Wasser teilweise mit einer Eisschicht bedeckt, grauer, gallertartiger Schaum spülte Müll gegen die Anleger.

Ich ging einen Weg am Wasser entlang, der mich in die relativ warme Luft unter einer Brücke brachte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Durchflusses gab es ein paar primitive Unterschlupfe, vermutlich von Obdachlosen errichtet. Während ich hinübersah, kroch eine Gestalt aus einem Zelt und leerte den Inhalt einer Plastikflasche ins Wasser. Die Gestalt – ein Mann, da war ich ziemlich sicher – richtete sich auf, als beobachte sie mich. Ich war zu weit weg, um das Gesicht erkennen zu können, aber ich spürte die Kraft der auf mich gerichteten Aufmerksamkeit, das unangenehme Gefühl des Kontakts mit einem Fremden.

Mein Gesicht begann sich taub anzufühlen. Meine Füße waren zwar trocken, doch auch in sie biss sich die Kälte hinein. Ich überlegte, ob ich umkehren sollte, aber ich habe eine Abneigung dagegen, bei einem Spaziergang auf gleichem Weg zum Ausgangspunkt zurückzugehen. Es ist dann schwer, an etwas anderes als das Ziel zu denken, und so fällt man aus der Gegenwart in einen merkwürdigen Zustand, eine Mischung aus Vorgefühl und Erinnerung. Man sieht zum zweiten Mal die vertrauten Dinge am Wegrand, und die Gedanken treiben voraus zu dem, was man nach seiner Rückkehr tun wird. Weitergehen ist immer besser, und so schritt ich voran, kam auf der anderen Seite der Brücke an einer kleinen Werft und einer weiteren Bushaltestelle vorbei und gelangte auf einen freien Platz am Ende der Straße, nicht wirklich ein Park, mit ein paar Bäumen und städtisch gestutzten Brombeerbüschen. Jenseits davon gelangte ich auf eine gepflasterte Straße, die an den Schienen entlangführte. Ich folgte ihr und fand mich in einem anderen Teil der alten Sommerkolonie wieder. Erneut ging es durch eine Straße mit markanten Villen und der allgegenwärtigen, aber verstohlenen Aura des Geldes.

Kleistgrab, stand auf einem Schild. Es war ein Stück Land zwischen einer hässlichen weißen Stuckvilla und dem Bootshaus eines Ruderklubs. Von der Straße aus sah man einen gewundenen Pfad und eine Art Buckel oder kleinen Hügel mit einem Grabstein. Es schien ein gutes Omen, so nahe bei dem Ort, an dem ich arbeiten wollte, über einen berühmten Schriftsteller zu stolpern, wobei ich nicht anders konnte, als mir zu wünschen, es wäre ein anderer. Ich machte mir nicht viel aus Heinrich von Kleist. Was ich über sein Leben wusste, rief nicht gerade Sympathie in mir hervor. Wenn schon der Schatten eines Schriftstellers über meiner Zeit in Berlin hängen sollte, dann bitte der eines der großen besänftigenden Deutschen: Rilke, der durch seine eigene riesige Einsamkeit wanderte und stundenlang niemanden sah, oder Hölderlin, dessen Wahnsinn würdevoll und kanonisch war, der Goldstandard romantischer Geisteskrankheit. Goethe wäre ideal gewesen. Kleist dagegen war ein Hysteriker, der Verfasser schriller Stücke und fragmentarischer Geschichten voller Hektik, Schlachten, Erdbeben und psychischer Schocks. Ausgerechnet ihm musste ich hier begegnen, nur ein paar Schritte von meinem Schreibtisch entfernt. Wenn es um mein Schreiben geht, bin ich – wie soll ich es nennen? Nicht wirklich abergläubisch, aber es geht auch nicht einfach nur um Gewohnheiten. Ich kann zum Beispiel keine zufälligen Begegnungen ignorieren. Das hat in gewisser Weise Methode. So funktioniere ich.

Ich ging zum Grab und stellte ohne große Überraschung fest, dass die Inschrift auf dem Grabstein mit einem Ausrufezeichen endete:

Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein!

Es war der Aufschrei eines Menschen, der nach etwas greift und es bekommt, der eine große Geste vollführt – die in Kleists Fall in seinem Selbstmord bestand oder, genauer gesagt, seinem Selbstmordpakt mit einer Frau namens Henriette Vogel. Ich ging vorsichtig über den vereisten Pfad zurück zur Straße, wo die Tourismusbehörde ein Schild aufgestellt hatte. Wie es schien, war Kleists Selbstmordpartnerin keine Geliebte gewesen, wie ich immer angenommen hatte, sondern eine »Bekannte«, wie dort stand, »die Frau eines Freundes«, Schlagwörter, die ganz und gar nicht erfassen, weshalb zwei Menschen in ihren Dreißigern zu einem Gasthaus an einem See fahren, gemeinsam hinunter zum Wasser gehen und sich erschießen.

Oder genauer gesagt, er erschoss sie und dann sich selbst. Ihr Name stand mit auf dem Grab, aber es war das Kleistgrab. Ihr Tod nur ein Schmuck seines Todes. Hatten die beiden es so verstanden? Der Magier und seine Assistentin? Es war November, es muss kalt gewesen sein. Mir war jedenfalls kalt. Ein hinterhältiger Nebel zog vom See herauf und drang durch meine Jacke bis ins Gewebe meines Pullovers. Genug von Kleist. Ich drehte um, nahm die Straße zurück und beschleunigte dabei meinen Schritt. Ging schneller, um wieder warm zu werden. Schneller. Kleist! Dass es gerade Kleist sein musste. Er hatte es schon anderen vorgeschlagen, vor Henriette. Sie war nur diejenige, die Ja sagte.