16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

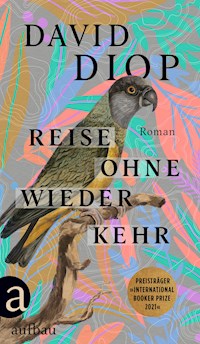

Eine Hymne auf die Liebe und auf die Freiheit - vom Gewinner des International Booker Prize.

David Diop erzählt die Lebensgeschichte des Botanikers Michel Adanson (1727-1806), der als erster weißer Naturforscher den Senegal bereist. Sein Ziel ist eine umfassende Enzyklopädie der afrikanischen Fauna. Als Adanson von dem tragischen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, bekommt seine Expedition ein neues Ziel. Und er findet sie: Die mysteriöse Maram lebt als Heilerin in einem Dschungeldorf, um den Sklaventreibern zu entkommen. Adanson verliebt sich in sie und begreift immer mehr, dass sein weißes westliches Weltbild überholt ist. Trotzdem kann er Maram nicht vor ihrem Schicksal retten ... Erst nach Adansons Tod findet seine Tochter die Reisehefte und begreift, wer ihr Vater wirklich war. David Diop schreibt so eindrücklich über die Leidenschaft des Entdeckens wie über die Abgründe des Kolonialismus und formt daraus eine Ode an die Liebe.

»Diop verbindet die Leidenschaft für die Pflanzen und für die Liebe mit den Wunden der Geschichte und führt uns an den Rand der menschlichen Vernunft.« LIRE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

„Nur ließ mich Marams Erzählung befürchten, dass sie meine Liebe niemals teilen würde. Ich war ein Weißer, einer ihrer Unterdrücker.“ Aus Reise ohne Wiederkehr

David Diop erzählt die Lebensgeschichte des Botanikers Michel Adanson (1727–1806), der als erster weißer Naturforscher den Senegal bereist. Sein Ziel ist eine umfassende Enzyklopädie der afrikanischen Flora und Fauna. Als Adanson von dem tragischen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, bekommt seine Expedition ein neues Ziel: Die mysteriöse Maram lebt als Heilerin in einem Dschungeldorf, um den Sklaventreibern zu entkommen. Adanson verliebt sich in Maram und erfährt am eigenen Leib, wie die französische Kolonialmacht die afrikanische Insel im Stich lässt ... Erst nach Adansons Tod findet seine Tochter die Reisehefte und begreift, wer ihr Vater wirklich war. David Diop schreibt ebenso eindrücklich über die Leidenschaft des Entdeckens wie über die Abgründe des Kolonialismus und formt daraus eine Ode an die Freiheit und an die Liebe.

»David Diop verbindet die Leidenschaft für die Pflanzen und für die Liebe mit den Wunden der Geschichte und führt uns an den Rand der menschlichen Vernunft.« LIRE

Über David Diop

David Diop wurde 1966 in Paris geboren und ist im Senegal aufgewachsen. Er unterrichtet französischsprachige afrikanische Literatur an der Universität Pau. »Nachts ist unser Blut schwarz« wurde in Frankreich als literarische Sensation gefeiert. Dafür erhielt David Diop unter anderem den Prix Goncourt des lycéens 2018 und den International Booker Prize 2021.

Andreas Jandl, geboren 1975, studierte Theaterwissenschaften, Anglistik und Romanistik in Berlin, London und Montreal. Er ist Übersetzer aus dem Französischen und Englischen, u. a. von J. A. Baker, Nicolas Dickner, Robert Macfarlane, Gaétan Soucy, Elisa Shua Dusapin und David Diop. Zuletzt wurde er mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

David Diop

Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson

Roman

Aus dem Französischen von Andreas Jandl

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Vorbemerkung des Übersetzers

Motto

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

Erläuterungen

Impressum

Meiner Frau: Nur für dich und dein seidiges Lachen sind alle Worte gewoben.

Meinen geliebten Kindern und ihren Träumen. Meinen Eltern, den Weisheitsboten.

Vorbemerkung des Übersetzers

David Diop widmet seinen Roman Reise ohne Wiederkehr einer Epoche, die ihm als Literaturwissenschaftler bestens vertraut ist: das 18. Jahrhundert. Der Begriff »nègre« (»Neger«), der von Weißen später diffamierend und abwertend für Menschen mit dunkler Haut benutzt wurde und wird, hatte laut dem Autor damals noch keine wertende Bedeutung.

Das Verhältnis zwischen den Menschen am Senegal und den frühen europäischen Kolonisatoren war keinesfalls frei von Rassismus, doch hatte er die Bezeichnung »nègre« noch nicht behaftet.

Bei der Suche nach einer angemessenen, der dargestellten Zeit entsprechenden Übersetzung, kommen heute geläufige und selbstgewählte (Eigen‑)Bezeichnungen nicht in Betracht.

Der Roman versetzt uns in die Mitte des 18. Jahrhunderts, um auf romaneske Weise den Beginn des transatlantischen Sklavenhandels zu untersuchen, und tut dies mit dem Vokabular der damaligen Zeit.

Berlin, im Januar 2021

EURIDIKE:»Doch deine Hand umschließt nicht mehr die meine. Wie, du meidest meinen Blick?«

Christoph Willibald Gluck, Orpheus und Euridike

I

Michel Adanson sah sich im Blick seiner Tochter sterben. Er trocknete aus, hatte Durst. Seine verkalkten Gelenke ließen sich nicht mehr bewegen, wie versteinerte knöcherne Gehäuse. Als verdrehte Ranken marterten ihn seine Glieder mit stummem Schmerz. Er glaubte, seine Organe eins nach dem anderen verdorren zu hören. Leises Knacken kündete von seinem Ende, knisterte in seinem Inneren wie das Buschfeuer, das er vor über fünfzig Jahren eines Abends am Ufer des Senegal entfacht hatte. Er musste sich schnellstens auf eine Piroge retten, wo er in Gesellschaft der Laptoten, der Bootsführer dieser Gegend, mit ansah, wie ein ganzer Wald in Flammen aufging.

Das Holz der sumps, der Wüstendatteln, brach in den Flammen entzwei, während es gelb, rot, blau schillernde Funken wie Teufelsfliegen umschwirrten. Unter züngelnden Flammenkronen krachten massive, fest im Boden verankerte Fächerpalmen geräuschlos in sich zusammen. Die vollgesogenen Mangroven am Fluss fingen an zu kochen, bevor sie schrill pfeifend zerplatzten. Weiter weg am Horizont trank das Feuer unter einem blutroten Himmel laut zischend den Saft aus Akazie, Kaschu, Ebenholz und Eukalyptus, deren Bewohner vor Angst winselnd aus dem Wald flohen. Bisamratten, Hasen, Gazellen, Eidechsen, Raubkatzen, Schlangen aller Größen ließen sich ins dunkle Wasser des Flusses gleiten, wollten lieber ertrinken als bei lebendigem Leibe verbrennen. Ihr unregelmäßiges Hineinplatschen brachte die Flammenspiegelungen auf der Wasseroberfläche durcheinander. Plätschern, Wellenringe, Untergehen.

Michel Adanson glaubte nicht, dass der Wald sich in dieser Nacht über ihn beschwert hatte. Doch verzehrte ihn ein innerer Brand, der ebenso wütete wie jener, der seine Piroge auf dem Fluss beschienen hatte, und er vermutete, dass die verbrannten Bäume, für Menschen unhörbar, in einer Pflanzensprache böse Flüche gebrüllt hatten. Er hätte selbst schreien wollen, aber kein Ton kam aus seinem erstarrten Kiefer.

Der alte Mann dachte nach. Seinen Tod fürchtete er nicht, ihn reute nur, dass er der Wissenschaft von keinem Nutzen mehr wäre. In einer letzten Aufwallung von Treue bot ihm sein vor dem großen Feind zurückweichender Körper kaum merklich eine Auflistung all seiner Unzulänglichkeiten dar. Methodisch bis ins Sterben, bedauerte Michel Adanson sein Unvermögen, in seinen Heften die Niederlagen seiner letzten Schlacht beschreiben zu können. Hätte er sprechen können, wäre Aglaia am Totenbett zu seiner Sekretärin geworden. Aber nun war es zu spät, um noch vom eigenen Sterben zu erzählen.

Hoffentlich würde Aglaia seine Hefte entdecken! Warum hatte er sie ihr nicht in seinem Testament vermacht? Er hätte das Urteil seiner Tochter nicht wie das Urteil Gottes fürchten dürfen. Quert man die Schwelle zur anderen Welt, kommt das Schamgefühl nicht mit.

An einem Tag verspäteter Hellsicht hatte er verstanden, dass seine botanischen Forschungen, seine Herbarien, seine Muschelsammlungen und Zeichnungen kurz nach seinem Ableben in der Versenkung verschwinden würden. Aus der endlosen Brandung aufeinanderfolgender Menschengeschlechter würde ein Botaniker oder auch eine Botanikerin auftauchen, die ihn ohne Gnade im Sand seiner alsbald überholten, alten Wissenschaft begrübe. Er wollte in Aglaias Erinnerungen so sein, wie er sich selbst wahrnahm, und nicht der Schatten irgendeines Gelehrten. Die Erkenntnis überkam ihn am 26. Januar 1806. Genau sechs Monate, sieben Tage und neun Stunden vor dem Einsetzen seines Todes.

An dem Tag hatte er eine Stunde vor der Mittagszeit gespürt, wie sein Oberschenkelknochen unter der Last des Schenkelfleischs entzweibrach. Ein dumpfes Knacken ohne ersichtlichen Grund, und es hätte nicht viel gefehlt, dass er kopfüber in den Kamin gefallen wäre. Ohne die Eheleute Henry, die ihn am Ärmel seines Morgenmantels festgehalten hatten, hätte sein Sturz gewiss einige Prellungen und vielleicht Verbrennungen im Gesicht verursacht. Die beiden hatten ihn auf das Bett gelegt und waren jeweils in anderer Richtung davongeeilt, um Hilfe zu holen. Und während die Henrys durch die Straßen von Paris liefen, hatte er sich damit abgequält, mit viel Kraft seine linke Ferse von oben gegen seinen rechten Fuß zu drücken, um die gebrochenen Teile des Oberschenkelknochens zurück in ihre Position zu bringen. Vor Schmerzen war er dabei ohnmächtig geworden. Bei seinem Erwachen, kurz vor dem Eintreffen des Wundarztes, kreisten seine Gedanken um Aglaia.

Er verdiente die Bewunderung seiner Tochter nicht. Bislang hatte sein einziges Lebensziel darin bestanden, dass ihn sein Orbe universel, sein enzyklopädisches Meisterwerk, in den Olymp der Botanik befördere. Doch das Streben nach Ruhm, um die bängliche Achtung seiner Kollegen zu erlangen, den Respekt der in ganz Europa versprengten Naturgelehrten, war nichts als eitles Gehabe. Er hatte seine Tage und Nächte darauf vergeudet, aus dem großen Reich der Pflanzen, der Muscheln und der Tiere an die hunderttausend Existenzen höchst detailliert zu beschreiben, ohne jeden Lohn. Bekannterweise existierte ohne den menschlichen Geist nichts auf Erden, da nichts einen Sinn hatte. Indem er sein Werk Aglaia widmete, würde er seinem Leben einen Sinn verleihen.

Nachdem sein Freund Claude-François Le Joyand ihm neun Monate zuvor ungewollt einen schweren Schlag versetzt hatte, plagte ihn nun zunehmend ein schlechtes Gewissen. Bisher mühte er sich, die Reuegefühle klein zu halten, die aber wie Luftblasen in einem schlammigen Tümpel aufstiegen und ohne Vorwarnung hier und dort an der Oberfläche aufplatzten, ungeachtet all seiner Bemühungen. Wiewohl er bei seiner Heilungszeit im Bett gelernt hatte, sie zu bezwingen und in Wörtern einzusperren. Dank Gottes Hilfe waren seine Erinnerungen ordentlich in den Heften aufgehoben und zusammengehalten, aneinandergereiht wie die Perlen eines Rosenkranzes.

Dieses Tun hatte viele Tränen bei ihm hervorgebracht, die nach Meinung der Eheleute Henry seinem Hüftbruch zuzuschreiben waren. Er hatte sie in dem Glauben gelassen und dazu veranlasst, ihm anstelle des Zuckerwassers, das er üblicherweise trank, so viel Wein zu bringen, wie sie ihm zugestanden, nämlich anderthalb Pinten Chablis. Doch der Weinrausch konnte die zunehmend schmerzliche Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe zu einer jungen Frau, deren Gesichtszüge immer vager wurden, nicht lindern. Ihr Antlitz verflüchtigte sich zusehends in die Hölle des Vergessens. Wie sollte er mit einfachen Worten die unbändige Freude einfangen, die er fünfzig Jahre zuvor bei ihrem Anblick empfunden hatte? Er hatte kämpfen müssen, damit sein Schreiben sie ihm unbeschadet wiedergab. Kurz hatte er sich in dieser ersten Schlacht gegen den Tod als Sieger gewähnt, bevor er ihn doch einholte. Als der Tod wieder anklopfte, war die Aufzeichnung seiner Erinnerungen an Afrika zum Glück abgeschlossen. Plätschern, Gedankenwellen, Auferstehen.

II

Aglaia sah ihrem Vater beim Sterben zu. Im Schein der Kerze auf seinem Nachttisch, einem kleinen Möbel mit Zierschubladen, siechte er dahin. Auf seinem Sterbebett war nur noch eine kleine Portion von ihm übrig. Er war mager, trocken wie Brennholz. In der Raserei seines Todeskampfes erhoben sich seine hageren Glieder nach und nach aus den sie zurückhaltenden Laken, als führten sie eigenständige Leben. Nur sein riesiger, schweißbedeckt auf einem Kissen ruhender Kopf ragte aus der Stromlandschaft des Stoffes hervor, der die kärglichen Reliefs seines Körpers verschlang.

Er, der seinen dunkelroten Schopf, wenn er sich zurechtmachte, um sie aus dem Kloster abzuholen und mit ihr in den Garten des Königs zu gehen, mit einer schwarzen Samtschleife im Nacken zusammenband, trug fortan eine Glatze. Der helle Flaum, der im heftig flackernden Schein der Kerze auf seinem Nachttisch immer wieder glänzte, konnte die dicken blauen Adern unter seiner dünnen Kopfhaut nicht bedecken.

Kaum sichtbar unter den grauen, buschigen Augenbrauen wurde der Blick seiner eingesunkenen blauen Augen glasig. Als dieser erlosch, war Aglaia das unerträglicher als alle anderen Indikatoren seines Sterbens. Denn die Augen ihres Vaters waren ihr Leben. Mit ihnen hatte er Tausende Pflanzen- und Tierarten bis ins kleinste Detail betrachtet, um etwa die verschlungenen Geheimnisse ihrer Blattadern, ihrer Baumsaft- und ihrer Blutgefäße zu ergründen. Seine Fähigkeit, die Rätsel des Lebens zu entschlüsseln, erwarb er sich durch das tagelange Beobachten einzelner Tiere oder Pflanzen, die er selbst dann noch sah, wenn er zu einem aufschaute. Er durchdrang einen vollkommen und erfasste auch die geheimsten, mikroskopisch kleinen Gedanken. Man war nicht nur ein Geschöpf Gottes unter vielen, sondern wurde zu einem der wichtigsten Kettenglieder eines universellen großen Ganzen. Sein Blick, der es gewöhnt war, dem unendlich Kleinen nachzustellen, erhob einen ins unendlich Große, als wäre man ein gefallener Stern, der neben Milliarden anderen seinen angestammten, doch verloren geglaubten Platz im Himmel wiederfindet.

Durch sein Leiden in sich gekehrt, erzählte der Blick ihres Vaters nun nichts mehr.

Ungeachtet seines strengen Schweißgeruchs beugte Aglaia sich über ihn, wie sie es bei einer überraschend verwelkten Blume getan hätte. Er versuchte mit ihr zu sprechen. Aus nächster Nähe betrachtete sie die Bewegungen seiner Lippen, aus denen er einige Silben hervorstammelte. Er spitzte den Mund, dann folgte eine Art Röcheln. Zunächst glaubte sie, er sage »Maman«, tatsächlich aber war es etwas wie »Ma‑ham« oder »Ma‑ram«. Diese Silben hatte er ununterbrochen wiederholt, bis zum Schluss. Maram.

III

Wenn Aglaia jemanden so sehr hasste, wie sie ihn lieben könnte, dann war das Claude-François Le Joyard. Er hatte kaum drei Wochen nach Michel Adansons Tod einen kurzen Nachruf voller Lügen veröffentlicht. Wie konnte dieser Kerl, der vorgab, ein Freund ihres Vaters zu sein, einfach behaupten, die Hausangestellten wären im letzten halben Jahr seines Lebens die Einzigen gewesen, die sich um ihn gekümmert hätten?

Sobald die Henrys ihr mitgeteilt hatten, dass ihr Vater im Sterben lag, war sie von ihrem Landsitz im Bourbonnais herbeigeeilt. Claude-François Le Joyard hatte sich während des langen Leidens ihres Vaters hingegen nie gezeigt. Auch beim Begräbnis war er nicht aufgetaucht. Und dennoch gab sich dieser Mann das Recht, die letzten Tage von Michel Adanson zu erzählen, als wäre er dabei gewesen. Zunächst glaubte sie, die Henrys hätten in bösartiger Absicht Le Joyard mit einigen Informationen versorgt. Doch bereute sie es gleich wieder, die beiden solcher Niedertracht zu verdächtigen, als sie sich erinnerte, wie sie ihr Schluchzen unterdrückt hatten und lautlos weinten, um sie, Aglaia, in ihrer Trauer nicht zu stören.

Sie hatte den Nachruf nur einmal gelesen, in einem Zug, voll Sorge, auf jeder Seite von nie erwiesenen Freundlichkeiten zu lesen, hatte den Kelch bis zur Neige geleert. Nein, nie und nimmer hätte Le Joyard ihren Vater eines Winterabends vollkommen verfroren vor einem kärglichen Kaminfeuer hockend überraschen können, wo er am Boden sitzend im Schein der Glut etwas aufschrieb. Nein, sie hätte ihren Vater nicht derartig verelenden lassen, dass er sich nur noch von Milchkaffee ernährte. Nein, Michel Adanson war nicht völlig allein gewesen, in Abwesenheit seiner Tochter, als er ins Reich des Todes einging, wie dieser Mann es erfunden hatte.

Der Nachruf zielte, ohne dass sie wusste warum, darauf ab, sein Andenken mit einer nicht wiedergutzumachenden öffentlichen Bloßstellung zu behaften. Sie würde zweifellos nie die Gelegenheit bekommen, Rechenschaft von ihm für seine Liederlichkeit zu verlangen. Aber vielleicht war das besser so.

Die letzten Worte ihres Vaters auf dem Totenbett waren also »Mah‑am« oder »Maram«, und nicht der stumpfe, lächerliche Satz, den Le Joyard in seinem scheußlichen Nachruf ihm in den Mund gelegt hat: »Adieu, denn alles auf der Welt muss sterben«.

IV

Als kleines Mädchen war es für Aglaia das fast höchste Glück, wenn ihr Vater mit ihr einmal im Monat in den Jardin du Roi ging. Dort zeigte er ihr das Leben der Pflanzen. Er hatte achtundfünfzig Blumenfamilien ausgemacht, die unter dem Mikroskop alle grundverschieden waren. Seine Vorliebe für die Wunderlichkeiten der Natur, die durchaus geneigt war, trotz scheinbarer Gleichförmigkeit gegen ihre eigenen Gesetze zu verstoßen, hatte auch sie angesteckt. Oft waren sie beide früh am Morgen mit einer Uhr durch die Gänge der großen Gewächshäuser des Jardin du Roi geeilt und hatten sich an den Blüten des Hibiskus ergötzt, wenn sie, unabhängig von der Sorte, ihre Kronblätter zur immer gleichen Zeit dem Sonnenlicht öffneten. Seitdem beherrschte sie, dank seiner Hilfe, die Kunst, eine Blume genau zu betrachten, ganze Tage lang, um sich Einblicke in die Rätsel ihres so vergänglichen Lebens zu verschaffen.

Die Komplizenschaft, die sich am Ende seines Lebens wieder zwischen ihnen eingestellt hatte, ließ sie umso mehr bedauern, dass sie nicht wusste, wer ihr Michel Adanson wirklich war. Wenn sie ihn vor seinem Oberschenkelbruch und dem Sturz in die Rue de la Victoire besuchen kam, hatte sie ihn in der immer gleichen Position hockend vorgefunden, die Knie dicht am Kinn und die Hände in der schwarzen Erde des Gewächshauses, das er sich im hinteren Winkel seines Pariser Gartens hatte bauen lassen. Er empfing sie immer mit denselben Worten, wie um eine Legende zu erschaffen. Wenn er dahockte statt auf einem Stuhl oder in einem Sessel zu sitzen, dann weil er es sich in den fünf Jahren seiner Senegalreise so angewöhnt hatte. Auch sie probierte diese Entspannungsposition, selbst wenn sie ihr nicht besonders elegant erschien. Und er erzählte zum wiederholten Mal, wie Greise, die sich an ihre ältesten Erinnerungen klammern, es gern tun, zweifellos auch zu ihrer Freude, wie er bei den seltenen Anlässen, zu denen er bruchstückhafte Episoden seiner Afrikareise erzählte, von ihren Augen ablas, welche Leben sie als kleines Mädchen ihm einst erträumt hatte.

Aglaia war immer wieder ernsthaft überrascht, was für unterschiedliche Bilder die Erzählrituale ihres Vaters in ihrer Vorstellung erschaffen konnten. Er schien der immer gleichen Worte nie müde zu werden, die im Blick seiner Tochter idyllische Bilder seiner Jugend hervorriefen. Mal hatte sie sich ausgemalt, wie er in sehr jungen Jahren umgeben von Negern auf einem Lager aus warmem Sand unter einem der großen Kapokbäume lag und sich ausruhte. Mal hatte sie ihn im Kreise derselben in schmuckvolle Gewänder gekleidete Neger gesehen, wie sie sich zum Schutz vor der afrikanischen Hitze in den riesigen hohlen Stamm eines Baobab geflüchtet hatten.

Der Austausch imaginärer Erinnerungen, die auf unbestimmte Weise von seinen Talismanwörtern »Sand«, »Kapok«, »Senegalfluss«, »Baobab« zu neuem Leben erweckt wurden, hatte sie eine Zeitlang einander angenähert. Doch für Aglaia konnte das nicht all die Zeit aufwiegen, die sie damit verloren hatten, sich zu meiden. Er, weil er keine Minute für sie übrighatte; sie als Vergeltung für den empfundenen Liebesmangel.

Als sie mit ihrer Mutter fortgegangen war, als Sechzehnjährige, um sich ein Jahr lang in England aufzuhalten, hatte Michel Adanson ihr keinen einzigen Brief geschickt. Er hatte dazu keine Zeit, war freiwilliger Gefangener des Traumes von einer Jahrhundertenzyklopädie, wie die Philosophen ihn hegten. Aber anders als Diderot und d’Alembert oder später Panckoucke, die von einer Hundertschaft Gehilfen umgeben waren, hatte ihr Vater ausgeschlossen, dass irgendjemand anderes die Tausenden Artikel seines Meisterwerks verfasste. Wann hatte er für möglich gehalten, im riesigen Knäuel der Welt die Fäden zu entwirren, mit der alle Wesen in feinen Verwandtschaftsgeflechten verbunden sind?

Just in seinem Hochzeitsjahr hatte er damit begonnen, die schwindelerregende Zeit zu errechnen, die es bräuchte, um seine Universalenzyklopädie zu vollenden. Da er nach »großzügiger Schätzung« voraussah, mit fünfundsiebzig Jahren zu sterben, verblieben ihm dreiunddreißig Jahre, und wenn er durchschnittlich fünfzehn Stunden am Tag für die Arbeit aufwenden könnte, entspräche das einer effektiven Arbeitszeit von einhundertachtzigtausendsechshundertfünfundsiebzig Stunden. Er lebte fortan, als würde jede Minute Aufmerksamkeit, die er seiner Frau oder seiner Tochter widmete, ihn von seinem Werk abhalten, das er wegen ihnen niemals würde abschließen können.

Aglaia suchte sich daraufhin einen anderen Vater, den sie in Girard de Busson fand, den Liebhaber ihrer Mutter. Und wenn die Natur es vermocht hätte, ihn und Michel Adanson zu einem einzigen Mann zu verschmelzen, würde die Kombination dieser zwei Menschen in ihren Augen fast an Vollkommenheit reichen.

Gewiss hatte ihre Mutter Ähnliches gedacht. Denn sie, Jeanne Bénard, die um einiges jünger war als Michel Adanson, hatte die Trennung gewünscht, obwohl sie immer noch verliebt in ihn gewesen ist. Ihr Ehemann hatte bereitwillig vor einem Notar bestätigt, dass es ihm unmöglich sei, seiner Familie Zeit zu widmen. Seine redlichen, aber grausamen Worte, die bei Jeanne einiges Leid verursachten, ließ sie aus Verdruss auch ihre damals neunjährige Tochter wissen. Und als die noch im Kindesalter erfuhr, dass eines seiner Bücher den Titel Pflanzenfamilien trug, sagte Aglaia sich voll Bitterkeit, dass die Pflanzen wohl die einzige Familie ihres Vaters seien.

Während Michel Adanson klein und hager gebaut war, war Antoine Girard de Busson groß und stattlich. Während erster plötzlich wortkarg und unumgänglich werden konnte, war zweiter, den Aglaia in der Traulichkeit des herrschaftlichen Stadthauses, in das er sie und ihre Mutter geholt hatte, weiterhin »Monsieur« nannte, gesellig und heiter.

Als Kenner der menschlichen Seele hatte Girard de Busson nicht versucht, Michel Adanson, dem er, ungeachtet der meist ungalanten Abweisungen seitens des misanthropischen Gelehrten, sogar wiederholt seine Mithilfe an dessen mythischem Publikationsvorhaben angeboten hatte, aus dem Herzen des Mädchens und der späteren jungen Frau zu verdrängen.

Anders als Michel Adanson, der sich nie um seine Ehen oder Enkel gesorgt zu haben schien, hatte sich Girard de Busson darum bemüht, sie glücklich zu machen. Denn ihm verdankte Aglaia die Mitgift für ihre zwei unglücklichen Gatten und vor allem das Château de Balaine, das er ihr 1798 gekauft hatte. Durch seltsam irregeleitete Ressentiments aber machte sie ihm zuweilen das Leben schwer. Girard de Busson hatte ihre Unbill und Bitterkeit geduldig ertragen, wirkte sogar zufrieden, dass sie ihn so schlecht behandelte, als sähe er, der selbst keine Kinder hatte, die Empörung und den Trotz gegen ihn als Beweis ihrer töchterlichen Liebe.

Um sich durch die Verheiratung ihrer Tochter von der Schande zu entledigen, die ihr durch die Scheidung anhaftete, hatte die Mutter darauf bestanden, sie, obwohl erst siebzehn, mit Joseph de Lespinasse, einem einfachen Offizier, zu vermählen, der den schlechten Einfall hatte, sie in der Hochzeitsnacht ihrer Jungfräulichkeit manu militari zu berauben. Sobald sie sich im Hochzeitsgemach befanden, hatte er sie auf nicht wiedergutzumachende Weise angewidert. Mit brüchiger Stimme hatte er, in dem Glauben, sie empfinde wie er, ihr ins Ohr geflüstert, er wolle sie more ferarum in seinen Besitz nehmen, nach Art der wilden Tiere. Das recht rüde Bekenntnis seiner Wünsche in Kirchenlatein hatte sie weniger brüskiert und verletzt als sein brutaler Versuch, ihr seine Leidenschaft einzubläuen. Doch hatte er von seinen Rohheiten abgelassen, da sie ihren Körper auf Kosten des seinen zu verteidigen wusste. Eine Woche lang hat der Nachtschwärmer Joseph de Lespinasse das Haus nicht verlassen, um das blaurote Hämatom an seinem rechten Auge vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Und kaum einen Monat später konnte sie sich ohne Schwierigkeiten von ihm scheiden lassen.

Mit Jean-Baptiste Doumet, einem Leutnant der Dragoner, der sich als Händler in Sète niedergelassen hatte, wurde Aglaia auch nicht glücklicher. Das einzige Verdienst ihres zweiten Ehemanns war es, ihr unter strenger Einhaltung der Regeln einer leidenschaftslosen Fortpflanzung zwei Söhne gemacht zu haben. Wenn er besondere Vorlieben bei der Liebe hatte, dann hatte er sie mit ihr nicht vollzogen. Vielleicht behielt er sie seinen Eintagsgeliebten vor, die er sich, kurz nach ihrer Hochzeit, nicht einmal mehr die Mühe gab, vor ihr zu verbergen?

Sie fürchtete, niemals glücklich zu werden. Das Gefühl, das Glück in der Liebe könnte nur eine große Erzählung sein, stimmte sie traurig. Obwohl ihre Lebenserfahrung für sentimentale Wünsche wenig Anlass bot, hoffte sie nach zwei misslungenen Ehen immer noch, auf den ersten Blick den Mann ihres Lebens zu finden. Ihr Glaube an die große Liebe brachte sie gegen sich selbst auf. Sie kam sich vor wie die Atheisten, die fürchten, am Tage ihres Todes der Versuchung zu erliegen, an Gott zu glauben. Sie verfluchte den Gott der Liebe, ohne ihm jemals ganz abschwören zu können.

Als Girard de Busson, der sie traurig und melancholisch erlebte, ihr ankündigte, das Château de Balaine kaufen zu wollen und sie für einen Monat später dorthin einlud, erwachten ihre Lebensgeister wieder. Sie ging davon aus, noch ohne es gesehen zu haben, das Château werde zu ihrem Kompass. Menschen, Pflanzen und Tiere sollten dort in Harmonie leben. Balaine werde zu ihrem persönlichen Goldenen Zeitalter, einem intimen Meisterwerk, das nur für sie lesbar sein würde. Sie allein würde, in ihrer abschließenden Betrachtung, die Stufen der Hoffnung und die Spitzen der Begeisterung erkennen, die ihr das Vorhaben bescheren würde. Sogar ihre Enttäuschungen könnte sie dort in Ehren halten.

V

Unweit der Stadt Moulins liegt am Fuße des Bourbonnais-Massivs gleich neben dem Siebenhundert-Seelen-Dorf Villeneuve-sur-Allier das Château de Balaine. Als Girard de Busson Aglaia zum ersten Mal dorthin mitnahm, waren sie nur zu zweit. Jean-Baptiste, ihr zweiter Ehemann, wollte lieber alleine in Paris bleiben und Émile, ihr ältester Sohn, war für solch eine Reise noch zu klein, weshalb er in die Obhut seiner Großmutter Jeanne gegeben wurde.

Sie verließen das Haus am frühen Morgen des 17. Juni 1798 in Girard de Bussons luxuriöser Karosse, einem Vierspänner, geführt von Jacques, dem altgedienten Kutscher der Familie. Girard de Bussons herrschaftliches Stadthaus befand sich in der Rue du Faubourg-Saint-Honoré nahe der Folie Beaujon. Also querten sie die Seine über die Pont de la Concorde. Doch jenseits des Faubourg Saint-Germain bog Jacques zunächst nach Süden, dann nach Osten ab, um entlang der einstigen Mur des fermes von Zolltor zu Zolltor zu fahren, unter Vermeidung der populären Viertel Saint-Michel, Saint-Jacques und vor allem Saint-Marcel, durch die sie über die Rue Mouffetard ebenso zur Barrière d’Italie hätten gelangen können. Girard de Bussons Gefährt stellte seinen Reichtum allzu deutlich zur Schau. Zu Zeiten des Direktoriums waren die einfachen Leute von Paris, die sich die Revolution bereits zurückwünschten, noch empfindlich und sehr reizbar.

Jenseits des Zolltors der Barrière d’Italie lag in all seiner Breite der »Große Königsweg«, der von Paris nach Lyon führte und unter Napoleon I. in »Kaiserliche Straße Nr. 8« umbenannt wurde. Aglaia hatte Paris selten über die Straße zum Bourbonnais verlassen. Weiter als bis nach Nemours, wo die feinen Großstädter mit dem Beginn des schönen Wetters im Frühling gern ihre Sonntage verbrachte und in Kabrioletts ihre Paraden fuhr, war sie nie gekommen.

Sie hatte die lange Reise zum Château de Balaine mit halb geschlossenen Augen begonnen, hatte sich selbst prüfen wollen. Da saß sie, entgegen der Fahrtrichtung, gegenüber von Girard de Busson, der ihre aufgesetzte Schläfrigkeit schweigend respektierte, beachtete in keiner Weise die langsam hinter den Fenstern vorbeiziehende Landschaft und ließ sich vom Schlingern des Gefährts hin und her wiegen. Nach und nach stellte sie sich vor, das Knarren der Wagenfederung verbunden mit dem dumpfen Hufschlag der Pferde stamme vom Pfeifen des Windes in den Segeln und dem Knarren der Takelage eines Schiffes, das fast bis ans äußerste Ende des Atlantiks gefahren war. Dann erlosch plötzlich das Licht, das den Innenraum der Kutsche immer mehr eingenommen hatte, als hätte sich der Lauf der Zeit umgedreht und die Nacht wäre zurückgekehrt. Eine Welle fahlen Lichts hatte sich über sie ergossen, hatte sie in einen für Wachträume anfälligen Halbschlaf gezogen. Die Kreuzung des Obelisken hatten sie hinter sich gelassen und gerieten auf der geradlinigen Straße langsam immer tiefer in den Wald von Fontainebleau. Sie stand auf der Brücke eines mit großen weißen Segeln geflügelten Schiffs. Der Wald unter ihren Füßen war brennend heiß. Über ihr zeigte sich ein Morgenhimmel aus blau-, grün-, orangefarbenen Wolken die zu goldenem Nebel verschmolzen. Schwärme fliegender Fische, denen unsichtbare Räuber nachstellten, bespritzten den Schiffsrumpf mit Gischt. Ihre Flossen trugen sie nicht weit genug von der Gefahr weg, die unter der Wasseroberfläche auf sie lauerte. Wild aufschnellend flohen sie vor rosafarbenen, weit aufgerissenen Mäulern, die aus der Tiefe kamen. Doch auch weiße Vögel, Kormorane oder Möwen, hatten es auf sie abgesehen. Und die silbernen Pfeile, weder ganz Fische, noch ganz Vögel, wurden als Gefangene der aufspritzenden Gischt, mal von Kiefern, mal von Schnäbeln geschnappt.

Ähnlich verzweifelt wie die seltsamen Fische, die ihren Platz weder im Wasser noch in der Luft hatten, kämpfte sie mit weiterhin geschlossenen Augen gegen die Tränen.

Von ihrer ersten Reise zum Château de Balaine im Juni 1798 erinnert sich Aglaia nur an diesen traurigen, von ihrem Gewissen geleiteten Halbtraum, dem sie, kraft ihres Willens, hätte entkommen können. Doch hatte sie ihn damals bis zur Ankunft am Reiseziel in seiner Gänze ertragen. Erst nach vielen weiteren, oft einsamen Reisen, die sie im Lauf der Jahre bis zum 4. September 1804, an dem sie für die Dauer der Renovierung des Château de Balaine einen angrenzenden Bauernhof bezog, verband sie mit den kleinen Städten und Dörfern, die sie von Paris aus bis nach Villeneuve-sur-Allier durchquert hatte, persönliche Erinnerungen.

Montargis im Regen. Das schwarze Wasser des Canal de Braire. Cosne-Cours-sur-Loire, wo sie mehr als ein Mal angehalten hatte, um Wein aus Sancerre für ihren Schwiegervater und Vater zu kaufen. Maltaverne, wo ein Gewitter sie in einem düsteren Gasthof, der sich vollkommen zu Unrecht Im Paradies nannte, als Geisel gehalten hatte. An La Charité-sur-Loire, wo der Zufall einer morgendlichen Abreise ihr den schönsten Ausblick auf den Fluss gewährte, der ihr je untergekommen war. Im Nebel verloren, erinnerte die Loire sie an die geisterhafte Themse, die ihr vor ihrer ersten Ehe während eines einjährigen Aufenthalts in London vertraut geworden war. In Nevers hatte sie das Nötigste des blau-weißen Steingutgeschirrs fürs Château gekauft. Von all den übrigen Orten war ihr nichts in bleibender Erinnerung geblieben.

Girard de Busson hatte ihren ersten Besuch in Villeneuve-sur-Allier auf den Johannistag gelegt. Kurz vor ihrer Ankunft hatte er ihr erklärt, dass sich an diesem Festtag in fast allen Dörfern des Bourbonnais Bäuerinnen und Bauern mitten auf dem Marktplatz auf zusammengezimmerten Podesten drängten, in der Hoffnung, sie würden als Domestiken in einem Bürgerhaus oder als Arbeitskräfte auf einem Bauernhof Anstellung finden. Möglichst gut gekleidet und mit einem Feldblumenstrauß an der Hüfte verkauften sie ihre Arme für die Dauer eines Jahres an den Meistbietenden. Nach zähen Verhandlungen über die Höhe des Arbeitslohns gab ihnen die Herrin oder der Herr, die sie engagieren würden, im Tausch gegen ihren Blumenstrauß ein Fünf-Francs-Stück, das »Scherflein Gottes«. Ohne die Blumen waren sie vergeben, standen nicht mehr zur Verfügung. Als der seltsame Tausch von Blumen gegen Arbeit abgeschlossen war, und die Gemüsegärtner und Bauern ihre Stände abbauten, begann die Jugend einen großen Ball, ein Charivari, ein Tohuwabohu. Und genau zu diesem Zeitpunkt waren Aglaia und Girard de Busson mit ihrem Gefährt auf dem Dorfplatz erschienen.

Wie vom Himmel gefallenen Göttern wurde ihnen eine große Anzahl der Sträuße angeboten, die am Vormittag den Besitzer gewechselt hatten, und einige Dörfler machten sich einen Spaß, einige auf das Dach der Karosse hinaufzuwerfen. So folgte ihnen eine Zeitlang ein heiteres Trüppchen und sie hinterließen, je nach der Ruckeligkeit des Weges hier und dort Feldblumen, bis sie am Ende einer mit Maulbeerbäumen gesäumten Allee das Château de Balaine entdeckten.

Aglaia hatte sich nicht sofort auf Balaine eingelassen. Sie begnügte sich damit, alles zu beobachten, mit etwas Distanz, um erste Bilder des Schlosses einzufangen, die sie später mit guten oder schlechten Erinnerungen überlagern würde. So hatte sie den Ort zunächst nur begrenzt mit ihren Sinnen erfasst, um das noch einmal intensiv nachholen zu können, wenn sie später mit sich allein wäre. Spitze Türmchen standen auf beiden Seiten eines großen, U‑förmigen Schlosshofes. Unkraut überwucherte die für Besucher weit geöffnete Fläche. Auch die Farben der rot und weiß eingefassten Türmchenfenster waren nicht mehr zu erkennen, da alles von einem Gewirr aus Efeu und Moos bedeckt war. Eine unmäßig große Durchfahrt quer durch das Gebäude verschandelte die Fassade.

Girard de Busson hatte die Namen einiger Vorbesitzer von Balaine aufgezählt, bis ins 14. Jahrhundert zurück. Die ersten, die Pierreponts, die Erbauer einer Burg, hatten sich die Anlage über vierhundert Jahre von Generation zu Generation weitergegeben. Nachdem die Linie der Pierreponts im Jahr 1700 ausgestorben war, wechselten sich die Besitzer ab bis zu einem gewissen Ritter von Chabre, der 1783 unter der Federführung von Évezard, einem Architekten aus Moulins, den vollständigen Umbau des Gebäudes anging. Doch angesichts des Ausmaßes der notwendigen Arbeiten hatte der Ritter seine Meinung geändert und alles verkauft.

Vergeblich versuchte Girard de Busson, die Eingangstür des Châteaus zu öffnen. Durch einen Türspalt wehte ihnen der Geruch von feuchtem Gips und nassem Holz entgegen. Sie gelangten zwar nicht in die Eingangshalle, aber die Läden der großen Fenster an der Hinterseite des Gebäudes waren teilweise aus den Angeln gefallen, so dass sie ein paar Sonnenstrahlen auf ein stark gedunkeltes Parkett fielen sahen, das von dicken Staubflocken bedeckt war.

»Ich habe hier in der Nähe einen Bauernhof gemietet, wo du wohnen und die Arbeiten überwachen kannst«, hatte ihr Schwiegervater gesagt und mit dem Kopf dorthin gezeigt. »Wir werden uns da für eine Nacht einquartieren. Schauen wir das Gebäude doch mal von allen Seiten an!«

Als das getan war, hatten sich die wenigen Dörfler, die ihnen gefolgt waren, zurückgezogen. Jacques machte sich mit den Pferden zu schaffen und schmückte ihr Geschirr mit den Blumensträußen, die es nicht vom Kutschendach heruntergerüttelt hatte. Ihr Schwiegervater und sie waren links um das Château herum an einem Zimmer voll mit schlammigem Wasser vorbeigekommen, das wahrscheinlich aus einem kleinen Bach in der Nähe stammte. Die Rückseite des Gebäudes war von dichtem Gestrüpp bewachsen, und sein Verfall, der schon an der vorderen Fassade augenfällig war, schien hier noch viel schlimmer.

Genau in dem Augenblick spürte sie eine große Freude in sich aufsteigen. Dank einer Geistesgabe, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, vermochte sie es, neben der offensichtlichen Hässlichkeit eines Gegenstandes oder Ortes auch seine potenzielle Schönheit zu sehen. Wenn sich also an der hinteren Fassade des Châteaus auch nur der kleinste Abglanz vergangener Zeiten gezeigt hätte, als möglicher Ansporn, um den alten Glanz in gleicher Weise wiederherzustellen, hätte Aglaia darüber hinweggesehen. Sie wollte Wegbereiterin sein, wollte das Château lieber in neuer Schönheit erstrahlen lassen, als seine verlorene Pracht zurückgewinnen. Sie konnte sich mühelos den letzten Abkömmling der Pierreponts vorstellen, wie er hundert Jahre zuvor, von Schulden gequält, gar nichts mehr tat und ihn die Vorstellung, dass er das Sakrileg beging und seinem Lebensraum das kleinste Anzeichen anachronistischer Modernität hinzufügte, erstarren ließ wie die Steine seines alten Châteaus. Niemals würde sie ihre Nachkommen in die Lage des letzten Vertreters der Pierreponts bringen, der gewiss der Sklave steinerner Überreste war.

Sie würde ihren Kindern vielmehr einen Ort hinterlassen, dessen Herzstück nicht das Château, sondern der umgebende Park war, die Schönheit und Seltenheit seiner Pflanzen, Blumen und all der ihn einfassenden Bäume. Wenn Schlösser nach vierhundert Jahren einstürzen, weil die Erbauer und die Nachfahren ihrer Nachfahren verschwunden sind, verbleiben im Strom der Zeit nur die von ihnen rundum gepflanzten Bäume. Die Natur gerät nie aus der Mode, hatte sie mit einem Lächeln gedacht.

Girard de Busson, der sie heimlich beobachtete, wurde von ihrem Lächeln überrascht, was sie erfreute. Darin bestand eine neue Art, ihm zu danken, vielleicht überzeugender als die Worte der Dankbarkeit, die sie ihm zwar wiederholt gesagt hatte, die aber ihre Anerkennung und Freudenfülle nicht erfassen konnten.

Auf dem Rückweg nach Paris hatte sie Girard de Busson die gesamte Fahrt über ihre Vision des Parks beschrieben. Im Moment bestand er nur aus einem schmalen Grundstück, das es durch den Zukauf angrenzender Flächen zu vergrößern galt. Sie würde dort amerikanischen Mammutbaum, Ahorn und Immergrüne Magnolie anpflanzen. Und ein Gewächshaus würde sie haben für exotische Blumen wie den asiatischen Hibiskus mit seinen fünf großen Blütenblättern. Ihr Vater, Michel Adanson, würde ihr dank seiner botanischen Verbindungen helfen, Baumsetzlinge aus der ganzen Welt zu beschaffen. Und Girard de Busson hatte trotz der Kosten zu all dem Ja gesagt.