Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

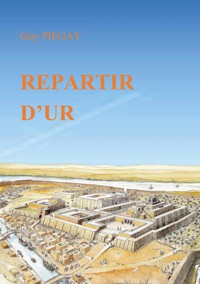

Comme les personnes de ma génération qui ont été éduquées dans un contexte judéo-chrétien, j'ai longtemps pensé qu'avec la bible, la genèse surtout, l'humanité avait franchi un pas décisif : le monothéisme d'Abram (premier nom d'Abraham) en était le signe fort. Tout n'était pas parfait, mais les bases d'un ordre nouveau étaient posées et ne demanderaient qu'à se développer jusqu'à l'avènement du Christ-Jésus. Puis un jour je me suis intéressé de plus près à la civilisation sumérienne... C'est de cette société que serait issu Abram selon la tradition biblique : beaucoup de spécialistes situeraient son départ autour du XVIIIème avant l'ère chrétienne. J'ai voulu en savoir plus sur cette société et j'ai découvert qu'à cette époque la femme, à l'image des déesses, occupaient une place de choix dans la société : beaucoup de scribes étaient des femmes qui prenaient grandement part à la gestion de la cité et des temples. A Ur, c'était le cas pour celui de Nanna, le dieu lune, qui avait d'ailleurs à se tête une grande prêtresse: "l'Entum". Jusqu'au début du second millénaire, dans le panthéon sumérien certaines déesses avaient une grande notoriété : Nisaba pour les sciences et l'écriture, Gula pour la médecine, Nanshé pour la justice sociale... Saraï, femme d'Abram, est issue de cette société. Cela m'a permis de mieux comprendre son personnage. En relisant bien son histoire dans la bible j'y ait découvert que son dieu, s'il ne lui parlait jamais, soutenait toujours, même contre son mari, les décisions qu'elle prenait... Cela m'a incité de repartir d'Ur avec Abram et Saraï et de vous entraîner dans ce voyage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Avant-Propos

UR ville du Dieu « NANNA »

Le Temps d’apprendre

Le Retour d’Ahran

Le Doute

La Catastrophe

Le Départ

Harrân

Canaan

L’Egypte

La Guerre des Rois

Une postérité !

De nouveau l’errance

Le Sacrifice

La Séparation

Le mariage d’Isaac

Rébecca et ses fils

ANNEXE 1 : CANAAN

ANNEXE 2

Avant-Propos

Etrange histoire que celle d’Abraham et de sa femme Sara, ce couple formé d’un demi-frère et d’une demi-sœur comme Abraham l’explique au roi Abimélek :

« Elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père

mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma

femme… » (Gn 20/12)

Tout d’abord, Abraham s’appelle Abram et sa femme Saraï. Le changement de nom dans le monde sémitique n’est jamais anodin ; dans le cas précis il marque une nouvelle orientation du destin de ces deux personnes :

Le nom Abram signifie : « Honorable quant à son père ». Le transformer en Abraham y ajoute la notion de « Père de multitudes ».

Le nom Saraï signifie : « Ma princesse » qui est une marque de possession ; le nom de Sara signifie : « La princesse », conférant une dimension d’universalité à celle qui le porte.

La vocation d’Abram, au début de cette histoire, pose question : d’où lui vient cette révélation d’un dieu qui lui ordonne :

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton

père… » (Gn(12/1)

Mais le personnage de Saraï, sa femme, intrigue plus encore. Elle n’existe aux yeux de Dieu qu’à travers Abram. Dieu ne lui adresse la parole qu’une seule fois, quand elle semble rire de la promesse qu’il fait à son époux :

« L’an prochain, ta femme Sara aura un fils. »

(Gn 18/10)

Comme elle dément avoir ri, Dieu la rabroue :

« Si, tu as ri ! » (Gn 18/15)

Pourtant dans le chapitre précédent (Gn 17/17) Abram a ri de la même chose, mais à lui Dieu ne fait pas de reproche !

Abram respecte les volontés de son épouse :

- C’est Saraï qui propose que sa servante Agar couche avec Abram pour lui donner une descendance ; et l’écriture conclut :

« Abram écouta la voix de Saraï » (Gn 16/02).

- Quand elle maltraite cette même servante qui tente de séduire Abram dès qu’elle est enceinte de lui, ce dernier abdique :

« Ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il

te semblera bon. » (Gn 16/06)

- Quand Agar s’enfuit devant les menaces de Saraï, l’ange de Dieu lui intime :

« Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. »

(Gn 16/09).

Dieu « permettra » enfin que Saraï donne un fils à Abram ; c’est pour marquer l’importance de cette décision qu’il les renommera : Sara et Abraham.

- Quand Isaac, le fils que Sara donne enfin à Abraham, est sevré et joue avec Ismaël, le fils d’Agar, Sara exige de son mari :

« Chasse cette servante et son fils. » (Gn 21/10).

Cela déplait à Abraham, mais Yahvé lui fait entendre raison :

« Ne te chagrine pas à cause du petit et de la

servante, tout ce que Sara te demande accorde le. »

(Gn 21/12).

En relisant bien ces textes, Saraï, que Dieu nomme ensuite Sara, apparaît comme une femme de caractère qui impose ses vues à son homme. Abraham était, sans aucun doute, très amoureux de cette très belle femme pour être resté plus de 15 ans avec elle sans qu’elle lui donne d’enfant. Selon les coutumes de l’époque, une telle situation n’aurait pas duré plus de deux ou trois ans : c’est d’ailleurs ce qui arrivera pour son petit-fils Jacob quand sa femme Rachel, dans un premier temps, ne pourra pas lui donner d’enfant.

Dans la genèse, Saraï estime que sa stérilité lui vient de Dieu :

« Yahvé n’a pas permis que j’enfante. » (Gn

16/02 )…

A l’époque, la stérilité de l’homme ne pouvait pas être envisagée (hormis le cas des eunuques) : s’il y avait échec dans l’acte de procréation, c’était forcément la faute de la femme à qui Dieu refusait la maternité.

Pourtant, dans sa vieillesse (90 ans), Sara enfantera un fils, Isaac, pour son mari Abraham (100 ans) : ce sera le fils de la promesse, celui dont dieu dit à Abraham :

« Ta femme Sara te donnera un fils, tu l’appelleras

Isaac, j’établirai mon alliance avec lui, comme une

alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de

sa race après lui. » (Gn 17/19)

On pourrait s’attendre à ce qu’Abraham trouve une femme pour ce fils dès qu’il est en âge de se marier ; or il ne le mariera qu’après la mort de sa mère, alors qu’Isaac aura bientôt quarante ans. Faut-il voir là une opposition de Sara au mariage de son fils… Mais, si c’est le cas, pourquoi ?

J’ai entrepris d’écrire cette histoire en faisant de Sara une femme libre, maîtresse de ses choix de vie, ce qui était encore possible dans la société sumérienne, au tout début du XVIIIième siècle avant J.C. Abraham, issu de ce monde polythéiste, s’était forgé une conviction profonde : il n’avait qu’un seul dieu. Quelle pouvait être la conviction profonde de Saraï ? Simplement celle de son mari ? Pas forcément… J’ai voulu « repartir d’Ur », cette ville de basse Mésopotamie dont la bible nous dit :

« Térah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils

de Ahran, et sa bru Saraï, femme d’Abram. Il les

fit sortir d’Ur des chaldéens pour aller au pays de

Canaan. Mais arrivés à Harrân, ils s’y

établirent. » (Gn 11/31)

J’ai essayé de voir comment Abram et Saraï avaient pu se forger leurs convictions à travers le contexte de la société sumérienne : celle-ci a en effet beaucoup évolué dans les siècles précédant les premiers écrits de la bible.

Le texte de la genèse ne précise pas à quelle époque se situe ce récit…J’ai choisi la période retenue par beaucoup : le XVIIIème siècle avant Jésus Christ. Le grand roi Hammourabi de Babylone, dont le règne durera toute la première moitié de ce siècle, a marqué cette période. Il a beaucoup légiféré et laissé un code civil assez élaboré. Il n’était pas le premier : les rois sumériens du millénaire précédent en avaient aussi édictés.

Mais c’est dans le domaine religieux que s’opère, à son époque, une vraie révolution : le panthéon sumérien1 commence à basculer du partage des pouvoirs entre dieux et déesses à l’hégémonie des dieux. Jusqu’alors, pour les sumériens, il y a deux « éléments premiers » : Tiamat, l’élément féminin, personnalisé par les eaux salées de la mer, et Apsu son compagnon personnalisé par les eaux de source. Tous deux créent les dieux et les déesses, à commencer par An/Enki. Plus tard, Apsu décide d’exterminer les dieux qui l’agacent : Enki, se rebelle, l’affronte et le tue. Tiamat décide de venger son mari, mais Enki refuse d’affronter sa mère. Suite au renoncement de leur chef, les dieux cherchent un nouveau champion pour affronter Tiamat ; Marduk, fils d’Enki se propose : il n’était jusqu’alors qu’un dieu secondaire de l’agriculture. Hammourabi en fera le dieu tutélaire de sa capitale Babylone. La légende dira par la suite que Marduk vainquit Tiamat et la dépeça.

Les « éléments premiers » ayant ainsi disparu, le monde des divinités se réorganise, les mâles accaparent tout le pouvoir : le patriarcat sans partage est en marche, il dominera la société indo-européen jusqu’à nos jours. Victime marquante de ce processus : Nisaba, grande déesse des arts de l’écriture et des sciences au moment de l’antique Sumer, sera, dans cette période, dépouillée de ses prérogatives au profit du dieu Nabu inconnu jusqu’alors. De façon générale, les déesses sont démises de leurs fonctions premières et reléguées, pour l’essentiel, au rôle de simples partenaires sexuelles des dieux.

Les relations sexuelles sont par ailleurs fondamentales dans le monde de Sumer, elles ne font l’objet d’aucun tabou tant qu’elles respectent la liberté de chacun. Même les « saintes femmes » des temples, toutes les Entus2 ainsi que certaines Naditus3, peuvent avoir des relations charnelles libres avec les hommes : on leur demande seulement de ne pas enfanter afin de consacrer toute leur énergie vitale au service de la divinité. Est-ce à rapprocher de l’histoire sumérienne du déluge où ce fléau a été envoyé aux hommes pour les supprimer parce qu’ils étaient devenus trop nombreux et troublaient le repos des dieux… A elles, « ces saintes femmes », de veiller à ce que cette règle soit respectée… un texte leur conseille même la sodomie :

« Une prêtresse entu choisira une relation anale

afin d’éviter de tomber enceinte »4…

A cette même époque se font jour d’autres croyances : Zarathoustra paraît aux confins de l’Afghanistan, prônant un dieu unique, amour et pur esprit. Les égyptiens, quant à eux, croient en un « paradis » pour les humains après la mort (ce qui est impensable pour les sumériens) ; pour y accéder, le défunt doit faire cette déclaration au dieu Osiris qui en garde l’entrée :

« Je n’ai pas tué, je n’ai pas commis d’adultère, je

n’ai pas volé… J’ai donné du pain à l’affamé, j’ai

donné de l’eau à l’assoiffé, j’ai donné des

vêtements aux dénudés… »

Les sociétés de cette époque étaient guerrières et l’histoire d’Hammourabi en donne un bon exemple ; pourtant au jour le jour prévalait surtout un vaste réseau d’échanges et de commerces où se colportaient les marchandises, où circulaient les idées. Mon récit s’inspire de toute cette effervescence pour essayer de porter un regard autre sur l’histoire d’Abram/Abraham et de sa femme Saraï/Sara.

Une célèbre « aggada5 » fait de Térah, père d’Abram, un idolâtre qui fabrique et vend des idoles. Je me suis inspiré de cette légende comme cadre de départ à mon récit… mais ceci n’est bien sûr qu’une fiction… même si elle peut donner à réfléchir…

1 voir ANNEXE 2 P.340

2 Grandes prêtresses des temples qui ne doivent pas procréer.

3 Prêtresses secondaires qui n’ont pas l’interdiction stricte de procréer et vivent le plus souvent en communauté dans le temple auquel elles sont attachées.

4 V. Grandpierre, « Sexe et amour de Sumer à Babylone » P. 77

5 Récit tiré de la tradition orale juive.

UR ville du Dieu « NANNA »

« Au-delà du fleuve habitaient vos ancêtres, Térah

père d’Abraham et de Nahor, et ils servaient

d’autres dieux » (Jos 24/2)

En cette fin de journée d’été, Térah s’est joint à la foule nombreuse des fidèles venus au temple, « la Maison de la Grande Lumière », rendre grâce au « Père Nanna », et le remercier de l’abondance de ses dons en ce jour de pleine lune. Ils sont serrés dans la Cour de Nanna, qui jouxte le temple de ce dieu Lune protecteur de la ville d’Ur. Cet espace sert de caravansérail pour les pèlerins. Peu avant le coucher du soleil, les gardes du temple invitent la foule des croyants à monter de la Cour de Nanna à la Cour de la Ziggurat6 . La Ziggurat elle-même et le temple de Nanna qui lui est contigu s’élèvent sur une terrasse légèrement surélevée au pied de laquelle sont déjà installés, aux places d’honneur, les notables de la ville entrés par la porte officielle, dite du Dublamah. La foule, canalisée par les gardes du temple, se range silencieusement derrière eux. Les prêtres en cortège, sortant du temple du dieu Nanna, se présentent au pied de l’escalier latéral nord de la Ziggurat, portant chacun une lampe à huile éteinte. Au même moment le cortège des prêtresses Naditus, portant elles aussi des lampes à huile éteintes, arrive au pied de l’escalier latéral sud. Fermant la marche, entourée de danseuses et musiciennes sacrées, la grande prêtresse, l’Entu, tient à bout de bras une imposante lampe à huile qui n’est pas allumée non plus : un luminaire magnifique serti de lapis-lazuli, de cornaline et d’albâtre. La grande prêtresse se détache de la procession et vient prendre place au pied du grand escalier central, les Gadishus la suivent, se déployant en demi-cercle sur la plateforme derrière elle.

L’Entu entonne un hymne aux divinités gardiennes du temple, « Maison de la Lumière », pour qu’elles interviennent auprès du dieu Nanna, et s’assurent de sa bienveillance envers son peuple qui vient célébrer sa grandeur. Puis, dans un silence respectueux, les officiants et la foule s’inclinent en signe d’allégeance.

Alors s’élève une litanie psalmodiée entre prêtres et prêtresses tandis qu’ils commencent à monter les escaliers latéraux de la Ziggurat. Au moment où l’Entu entreprend l’ascension du grand escalier, les danseuses, restées sur la plateforme, entament une danse sacrée, au son des flûtes et des tambourins. En atteignant la plateforme sommitale, les prêtres et les Naditus entourent la vasque centrale où brûle un feu qui ne s’éteint jamais. Au moment où le soleil disparaît derrière l’horizon, la grande prêtresse arrive au sommet de la Ziggurat et la litanie cesse ; elle s’approche de la vasque et allume sa lampe au feu perpétuel tandis qu’éclate un chant à Nusku, dieu de la lumière, fils de Nanna. Elle propose le feu de sa lampe au premier prêtre et à la première Naditu qui le font suivre de proche en proche dans leurs rangs.

Quand toutes les lampes sont allumées, l’Entu se retourne et, faisant face au dieu lune, lui présente, en un geste d’offrande, la lampe, dont on voit danser la flamme. Les prêtres et les Naditus en font autant. Le disque brillant de l’astre, au levant, monte majestueusement dans le ciel où commencent à scintiller les étoiles. La foule, se tournant vers le dieu lune, accompagne ce geste d’une formidable ovation.

Sa lampe toujours portée à bout de bras, l’Entu entreprend la descente du grand escalier ; les prêtres et les Naditus la suivent en une longue procession lumineuse. Jamais ce temple n’a mieux mérité son nom : l’Ekishnugal, « Maison de la Lumière ». Dès le haut des marches, l’Entu a entonné l’hymne solennel à Nanna psalmodié en alternance avec les prêtres et les Naditus :

« Seigneur qui ordonne ses commandements

au ciel et à la terre,

dont personne n'enfreint la volonté

Dans le ciel, qui est sublime ?

Toi ! Toi seul es sublime.

Sur la terre, qui est sublime ?

Toi ! Toi seul es sublime.

Toi ! Ta volonté est proclamée dans les cieux,

et les Archanges célestes prosternent leur face.

Toi ! Ta volonté est proclamée sur la terre,

et les Archanges de la terre baisent le sol.

Toi ! Ton commandement retentit en haut

comme un vent dans les ténèbres,

et il fait germer la terre.

Toi ! Ton commandement

existe à peine sur la terre,

et déjà la végétation est produite.

Toi ! Ton commandement s'étend

sur les lieux habités et les sommets,

et il multiplie les êtres vivants.

Toi ! Ton commandement

donne l'existence à la vérité et à la justice ;

affermit la vérité parmi les hommes.

Toi ! Ton commandement,

ce sont les cieux reculés

et la terre qu'ils couvrent,

qui n'oublient personne

Toi ! Ton commandement,

qui peut l'apprendre ?

Qui peut l'égaler ? »

Le cortège se rassemble en bas de l’escalier, le chœur des gadishus cesse ses danses et tous se prosternent en direction de la lune. La grande prêtresse, restée debout, la lampe à huile tendue vers le dieu Lune Nanna, proclame la doxologie finale :

« Seigneur, dans les cieux est ta seigneurie,

sur la terre ton principat

parmi les dieux, tes frères, tu n'as pas de rival.

Roi des rois, qui n'a aucun juge au-dessus de lui,

dont aucun dieu n'égale la divinité ...

Favorise la ville d'Ur,

ô dieu ! Favorise-la ! »

Le chant terminé, prêtres et prêtresses vont se ranger de part et d’autre de l’entrée du temple formant une haie d’honneur pour la grande prêtresse qui pénètre dans le lieu saint afin d’y porter la lumière, que puisse commencer le repas du dieu en présence du collège sacerdotal. Les gadishus entrent les dernières dans une ultime chorégraphie.

Les serviteurs du temple invitent les fidèles à rejoindre la « cour de Nanna » car nul n’a le droit de demeurer dans la « cour de la ziggurat » entre deux offices. Les habitants de la ville quittent les lieux et rentrent chez eux. Les autres pèlerins, venus parfois de très loin afin de célébrer la fête de la pleine lune, s’installent par petits groupes en un bivouac improvisé sous la douce lumière de l’astre de la nuit. Quelques torches ont été allumées par les serviteurs du temple sous les arcades qui entourent le patio et desservent des hébergements et diverses boutiques à l’usage des pèlerins. Térah se dirige vers l’une d’elles près du porche donnant sur la cour de la ziggurat. C’est une des plus grandes ; elle lui appartient : son père lui en a obtenu la concession, par l’intermédiaire de son beau-père Haya, pour faire commerce des représentations du dieu Nanna et aussi de la plupart des autres dieux et déesses, car il est fabricant d’idoles. Son atelier de production se trouve en ville, près du port.

Térah entre dans la boutique très animée en ce jour de grand pèlerinage. Dès son arrivée, le responsable du magasin se précipite vers lui :

- Maître, qu’est-ce qui me vaut l’honneur de votre visite ?

- Ne t’inquiète pas, Muzazu, je ne viens pas vérifier tes comptes, ce sera pour plus tard, tu as bien trop à faire aujourd’hui ; par ailleurs la Naditu qui s’occupe de ma comptabilité participe au repas de Nanna. Je suis venu aujourd’hui au sanctuaire pour rencontrer mon beau-père, le prêtre Haya, invité lui aussi au banquet. En attendant qu’il en sorte je vais m’installer dans l’arrière-boutique ; mais je jette d’abord un coup d’œil au magasin. Mets donc près du portail quelqu’un pour me prévenir dès que les prêtres sortiront du banquet.

Térah fait le tour des étals, se frayant un passage au milieu de la foule des chalands agglutinés autour des présentoirs et étagères débordant de statues de toutes tailles et de toutes natures. Certaines sont très simples, en argile brut ou sculptées dans des bois plus ou moins rares, d’autres par contre sont magnifiques, peintes de couleurs vives et incrustées de pierres précieuses. Il y a aussi beaucoup de bas-reliefs modelés dans l’argile mettant en scène la vie des dieux ou transcrivant les textes des hymnes les plus populaires. Les vendeurs s’affairent autour des clients ; un seul, dans un coin d’où on a une vue d’ensemble de la boutique, semble ne rien faire : il surveille l’ensemble du magasin, ayant l’œil à tout, ne se laissant jamais distraire. Térah est satisfait, ses affaires sont en bonnes mains. Il passe dans l’arrière-boutique, montant les deux marches qui y donnent accès. A gauche en entrant, un espace aménagé en salon avec une banquette et une table basse autour de laquelle Muzazu s’affaire, finissant de disposer une bouilloire, une tasse et quelques pâtisseries dans une assiette ; il se retourne :

- Maître, je vous ai préparé une collation pour meubler votre attente.

- Merci mon ami, mets donc une seconde tasse pour toi !

- Ce serait avec plaisir, hélas aujourd’hui le temps me manque.

- Je comprends, retourne à tes affaires.

Muzazu parti, Térah s’installe sur la banquette et se sert une infusion, laissant errer son regard sur la pièce qu’éclaire faiblement la lampe à huile posée sur la table. Ici sont entreposés les stocks : des caisses entières de bas-reliefs et de statuettes ; mais les plus belles pièces sont enfermées dans un local attenant dont la porte, au fond de la salle, est dissimulée derrière une tenture. Seul les riches clients bien connus sont admis à les voir sur rendez-vous. Mieux vaut ne pas trop faire étalage de ses richesses, cela pourrait tenter des personnes mal intentionnées.

Térah est d’origine sémite ; Sérug, son grand-père a fui les déserts du sud où sévissait une grande sècheresse qui avait décimé ses troupeaux. En arrivant à Ur avec son fils Nahor, père de Térah, il s’est intégré assez facilement au groupe des sémites, ou akkadiens, qui s’étaient mêlés au monde sumérien depuis des siècles ; on les appelait akkadiens car ils avaient, dit-on, fondé un royaume à Akkad plus de mille ans auparavant. Au cours des âges, ces anciens nomades s’étaient donc assimilés au monde sumérien auquel les dieux avaient attribué ce pays depuis la nuit des temps… Les deux ethnies adoraient les mêmes divinités sous des noms différents : le dieu lune par exemple ne s’appelait pas Nanna en akkadien, mais Sin.

Sérug, très religieux, s’était lié d’amitié avec un prêtre du temple de Nanna, le père du prêtre Haya. Les liens entre les deux familles étaient forts et lorsque Nahor demanda Nin-dada, la fille de Haya, comme épouse pour son fils Térah, elle ne lui fut pas refusée. Bien plus, celui-ci manifestant des prédispositions artistiques, son beau-père lui obtint, de l’intendance du temple, une concession afin de créer un atelier de confection d’idoles.

Térah a vécu un grand amour avec sa femme qu’il a eu la douleur de perdre récemment… Les mots du poète lui reviennent souvent à son sujet :

« Tu es la seule qui compte,

ton visage est toujours aussi beau.

Il est comme autrefois,

lorsque je me serrais contre toi

et que tu reposais ta tête sur moi. »

Il a décidé d’inviter son beau-père Haya à venir se recueillir sur la tombe de sa femme. Elle est enterrée près de Nahor, père de son mari et de son grand-père Sérug, dans la maison familiale à côté de son atelier.

Nin-dada lui a donné trois fils : Abram qui a aujourd’hui quatorze ans, Nahor treize et Ahran bientôt douze ; leur avenir motive sa démarche d’aujourd’hui auprès de son beau-père.

Muzazu le tire de ses réflexions :

- Maître, les prêtres sortent sur le parvis du temple.

- Merci, j’y vais tout de suite ; je reviendrai vérifier les comptes quand les festivités seront finies.

Sortant de la boutique, Térah traverse l’immense patio vers la porte du levant donnant sur l’extérieur. Celle-ci franchie, il longe sur la droite le mur de la cour de Nanna et arrive à l’imposant bâtiment des magasins généraux où se trouvent notamment la salle de traite des nombreuses vaches du troupeau du temple et la fromagerie où l’on transforme leur lait. Le contournant, il arrive devant l’entrée principale de la Cour de la ziggurat, le Dublamah.

La construction se dresse, monumentale ; elle fait aussi fonction de palais de justice. Au-dessus du portique d’entrée, un immense bas-relief représente Shamash, le dieu Soleil et dieu de la justice rendant hommage à son père, Nanna, le dieu Lune. Les premiers prêtres quittent tout juste le parvis du temple, ils discutent au pied de la ziggurat. Térah ne s’inquiète pas : l’attente ne sera pas longue : Haya n’aime pas s’attarder après le service. C’est plutôt l’affaire des intrigants en quête du moindre détail pouvant favoriser le développement de leur carrière, ou nuire à celle des autres ; personnellement, ces manigances ne l’intéressent pas.

Effectivement, serrant quelques mains au passage et saluant les autres prêtres d’un geste large, Haya arrive bientôt et, passant le portique, remarque aussitôt Térah :

- Mon cher gendre, je ne m’attendais pas à vous trouver là.

- Ayant appris, par un ami commun, que vous étiez de service au temple aujourd’hui, je suis venu vous inviter à présider la cérémonie de Kipsu chez moi. Nous y ferons mémoire de votre fille Nin-dada, ma femme décédée bien trop tôt.

- Cela me touche vraiment, ma fille me manque tant... Cette séparation brutale doit être encore plus dure à supporter pour vous ?

- Bien sûr, mais qu’y pouvons-nous. Seul me reste le souvenir merveilleux de ma femme, c’est déjà beaucoup…

- Vous avez au moins cette consolation… J’ai tant de chagrin de savoir qu’elle ne connaît plus aux enfers que la vie triste que nous décrivent les textes bien peu réjouissants qui nous parlent de l’au-delà :

« Où la poussière nourrit leur faim

et leur pain est d’argile.

Où ils ne voient pas la lumière

et restent dans les ténèbres.

Ils sont vêtus, tels les oiseaux,

d’un vêtement de plumes.

Sur la porte et le verrou s’étale la poussière. »

- Pourquoi la mort l’a-t-elle emportée, elle qui était ma vie ?

- Notre grand ancêtre Gilgamesh a aussi été éprouvé par la perte de son ami Enkidu ; sa souffrance lui inspire ce chant :

« Seuls les dieux vivent à jamais sous le soleil.

Quant à l’homme, ses jours sont comptés :

Quoi qu’il fasse, ce n’est que du vent. »

Térah, je reconnais que vous étiez un mari parfait pour ma fille ; mais vous êtes encore jeune, pourquoi ne pas vous remarier. Suivez les conseils du sage :

« Quand les dieux ont créé les hommes,

ils leur ont assigné la mort,

se réservant l’immortalité à eux seuls !

Toi, remplis-toi la panse,

demeure en gaieté jour et nuit.

Fais quotidiennement la fête,

danse et amuse-toi jour et nuit.

Regarde tendrement tes fils

qui te tiennent la main.

Fais le bonheur de la femme serrée contre toi !

Car telle est l’unique perspective de l’homme. »

L’homme ne saurait vive sans femme ; je comprendrais très bien que vous en preniez une nouvelle : Nin-dada nous a quittés, il vous faut tourner la page.

- Mes garçons étaient très attachés à leur mère ; même à leur âge, je crains qu’ils supportent mal l’idée d’avoir une belle-mère... Au moment où leur avenir se joue, je ne voudrais pas faire d’impair et aimerais en parler avec vous.

- Alors, allons boire une bière à la taverne du Palais de Justice, nous serons plus à l’aise.

- Cela risque de vous retarder.

- Peu importe… il n’est pas encore très tard et la pleine lune guidera nos pas pour rentrer chez nous.

Dans la grande salle de la taverne les discussions vont bon train car nombre de prêtres continuent là leurs débats devant un bon pot de bière ; parmi eux circulent des prostituées faisant commerce de leurs charmes. A la demande d’Haya, le gérant les installe dans une arrière-salle et leur sert deux bières.

- Reprenons notre conversation, propose le prêtre ; le plus simple serait de me dire comment vous-même envisagez l’avenir de vos fils. A partir de là on verra comment on peut avancer.

- En deux mots, je pense qu’Abram devrait pouvoir reprendre l’atelier : en tant qu’aîné, ça lui revient de droit ; de plus il a hérité de mes dons artistiques et sa piété est exemplaire : son nom signifie d’ailleurs en sémite « dieu élevé ». L’affaire parait vraiment l’intéresser. Le second, que nous avons appelé Nahor, comme son grand-père paternel, semble avoir hérité de ses ancêtres le goût de l’élevage. Son nom aussi le prédestinait, dans notre langue cela veut dire : « qui flaire comme les animaux ». Le petit élevage, que nous exploitons près de notre maison pour la consommation familiale, l’intéresse déjà beaucoup. Mais cela ne lui permettra pas de vivre et de fonder un foyer, encore moins de l’entretenir… Quant au dernier, Ahran, qui a tout juste douze ans, c’est une vraie tête brûlée qui ne pense déjà qu’à courir les filles ; son nom en sémite veut dire montagnard ; ça ne lui correspond pas du tout, rien des tâches manuelles ou demandant un effort physique ne l’intéresse. Je l’ai inscrit à une école de scribe. Cependant j’ai l’impression que l’école buissonnière l’intéresse bien plus. Il a même déjà découché une fois ou l’autre, je suis désespéré.

- Concernant Abram, ce à quoi vous pensez peut s’envisager. Pour Nahor, étant donné son penchant vers la nature et les animaux, il y aurait peut-être des possibilités au temple qui, étant propriétaire des plus grands troupeaux de la ville, emploie de nombreux bergers. Sans doute serait-il envisageable de le faire embaucher ; même si ce n’est pas aisé d’entrer au service du temple. Quant à Ahran, ce que vous me dites ne me surprend pas, pourtant son esprit vif et entreprenant devrait lui ouvrir des perspectives intéressantes. Ce garçon me rappelle un peu notre grand ancêtre Gilgamesh qui, tout demi-dieu qu’il était, a fait aussi beaucoup de frasques dans son jeune âge. Ça ne l’a pas empêché de devenir le grand roi que l’on sait. Le dernier de mes petits fils jouit de toute mon affection ; je crois que ça lui ferait le plus grand bien de sortir du cocon familial où il prend trop ses aises.

- Vous ne pensez pas le faire enrôler dans les armées de notre roi ?

- Tout de même pas… Encore que ça reste une solution si on ne trouve vraiment rien d’autre pour lui.

- Je ne sais comment vous remercier.

- N’en faites rien, je n’avais qu’un enfant, ma fille Nin-Dada, vos fils sont donc mes seuls descendants. J’ai envers eux un devoir : leur faciliter la vie et l’intégration dans notre société.

- Ils ont de la chance que vous preniez ainsi leurs intérêts à cœur.

Cette entrevue terminée, les deux hommes se lèvent et sortent de la taverne ; l’un prend vers le nord, l’autre vers le sud, car ils habitent chacun à une extrémité opposée de la ville.

***

Le jour de kipsu, le prêtre Haya se présente chez Térah. Celui-ci l’accueille sur le seuil de sa maison, entouré de ses trois fils. Leur grand-père enveloppe ces derniers d’un regard chaleureux :

- Avant d’entrer dans cette maison je veux dire sur vous la bénédiction du sage, pour que vous compreniez tout le bonheur que, votre père et moi, nous vous souhaitons :

« Celui qui te réprimande souhaite que

Nanna, ton dieu, l’ait en sa garde.

Celui qui t’accuse souhaite que

Nanna, ton dieu, l’ait en sa garde.

Puisse ton dieu t’être favorable

puissent tes qualités d’homme s’exalter.

Puisses-tu être le premier des sages de la cité.

Puissent tes concitoyens

prononcer ton nom dans les hauts lieux.

Puisse ton dieu t’appeler d’un nom d’élection.

Puisse ton dieu Nanna t’être favorable,

Puisse la déesse Ningal, sa femme, t’être propice. »

- Maintenant entrons, propose Térah en s’effaçant pour laisser passer son beau-père.

Le repas rituel terminé, Haya s’adresse de nouveau à ses petits-fils :

- Gardez bien en mémoire ce cérémonial que nous venons d’accomplir : il est important de le renouveler chaque dernier jour du mois ; la paix des défunts de la famille en dépend. Sachez bien que tout le bonheur que votre mère vous a donné de son vivant ne peut en rien changer quelque chose à sa vie morne et triste dans les enfers sans joie ni repos. Ces rites que vous accomplirez afin de rester en contact avec elle, comme avec vos ancêtres, ne pourront pas non plus améliorer leur état, mais si vous ne vous y conformez pas, les esprits de vos morts quitteront ce lieu et ils hanteront votre existence comme des fantômes maléfiques. Ce n’est pas ce que vous désirez, je pense ?

- Oh non ! grand-père, répondent en chœur les trois garçons.

- Très bien, maintenant nous allons parler de votre avenir. Car, si on veut assurer un bon culte à nos morts, il faut avoir une certaine aisance. Nous en avons déjà parlé, votre père et moi ; je lui ai promis de me renseigner sur les possibilités qui s’offrent à vous et je l’ai fait.

- Je vous remercie d’avoir fait aussi vite, s’empresse Térah.

Puis s’adressant à ses fils :

- Ecoutez bien ce que va dire votre grand-père et faites bon usage de ses conseils.

Le prêtre se concentre un moment et s’adresse à Abram :

- Tu es l’aîné et ton père voudrait, à juste titre, que tu reprennes son atelier et son commerce. Il m’a dit aussi que tu étais assez habile de tes doigts comme lui, et foncièrement religieux. Est-ce bien le cas ?

- Oui grand-père, je seconde déjà mon père et en suis heureux.

- A la bonne heure ! Par contre, j’ai de l’ambition à ton sujet et veux te proposer davantage.

- Quoi de plus s’étonne Térah ?

- Vois-tu, mon cher gendre, je n’avais pu t’obtenir à l’époque qu’une concession secondaire ; tu ne pouvais faire de représentation des divinités que pour les particuliers. Ton fils, lui, le grand intendant me l’a promis, sera agréé auprès du temple : la fabrication et l’entretien des statues officielles des dieux pourront lui être confiés. Cela va nécessiter de sa part de suivre une formation spécifique à l’école des scribes du temple. Du fait de votre origine sémite, vous parlez l’akkadien ; jusqu’à présent ça ne posait pas de problème : nous avons les mêmes dieux et si nous les prions chacun dans notre langue, ils s’y retrouvent très bien. Par contre, dans la sphère du temple et concernant le culte, une seule langue a cours : le sumérien. De plus, dans le cadre du culte officiel, la représentation des dieux, répond à des critères très stricts : des détails sans importance, s’agissant des particuliers, peuvent se trouver rédhibitoires pour les célébrations. Il faudra donc en plus de la langue sumérienne, apprendre dans le détail l’histoire de nos dieux. C’est un dur labeur qui va t’être imposé Abram, penses-tu pouvoir le mener de front avec ton travail actuel à l’atelier.

- Je le pense, grand-père…

- Tu en es certainement capable renchérit Térah ; tu seras ma fierté dans toute la ville !

- Dans ce cas, affaire réglée, présente-toi demain au lever du soleil à la porte principale du temple et fais-moi demander : je te guiderai dans tes premières démarches.

Abram se précipite aux pieds de son grand-père et les embrasse avec fougue :

- O merci ! grand-père.

Haya le relève et, le tenant par les épaules :

- Tu as l’honneur de la famille entre tes mains.

- J’y veillerai personnellement, s’engage Térah.

Haya se tourne alors vers Nahor :

- Ton père m’a dit que tu t’intéresses au travail de la terre ?

- Enormément grand-père ; surtout à l’élevage.

- Je t’en félicite ; c’est une noble tâche : nos rois, notamment Ur-Namu et Shulgi, ont revendiqué et gravé dans la pierre le rôle de Pasteur de leur peuple, celui aussi de soutien de la veuve et de l’orphelin. Ne compte pas sur moi pour t’offrir un troupeau ; mais tu sais que le temple possède de grands domaines sur lesquels paissent des milliers de bêtes. Je me suis renseigné auprès du grand intendant ; les gérants recrutent régulièrement du personnel pour s’en occuper : j’ai obtenu que tu sois engagé à l’essai.

- Grand-père ! tu ne pouvais pas me faire de plus grand plaisir.

- Tu m’en vois ravi. Par contre attention, là on ne s’occupe plus de quelques volailles et deux ou trois cochons autour de la maison. Il faut bien connaître les parcours dans la steppe, que tes moutons aient toujours à manger, cela s’apprend, par l’observation surtout. De plus tu seras sans doute amené à de grands déplacements, qui durent tout l’été, pour la transhumance dans les territoires du nord. Le plus valorisant c’est de se voir confier la responsabilité des troupeaux de vaches et de bœufs ; les vaches sont la richesse nourricière de notre peuple et nos hymnes les mettent souvent à l’honneur, tel celui-ci qui s’adresse à Nanna :

« Comme elles sont nombreuses !

Comme les vaches sont nombreuses !

Comme le bétail de Nanna est nombreux !

Celles qui sont sombres sont en

lapis-lazuli translucide ;

Celles qui sont pâles sont la lumière

de la lune naissante.

Celles qui sont petites glissent comme des grains

d'orge pour toi ;

Celles qui sont grosses se pressent

les unes contre les autres

comme des taureaux sauvages pour toi.

La Gloire du Ciel, Nanna/Sîn, a enlevé les colliers

des nombreuses vaches de son troupeau grouillant.

Il a amené le lait des magnifiques vaches

en abondance pour les tables d'offrandes.

Ses mains brillantes versent du lait

en permanence ».

Quant aux bœufs, leur force est nécessaire au travail des labours ; les plus beaux sont engraissés à part, près du temple pour les besoins du culte. Chez nous, au pays de Sumer, il n’y a pas de grasses prairies où les mettre au pacage ; aussi, cultiver du fourrage se révèle d’une importance essentielle, presque d’un art… Sachant ce qui t’attend, es-tu toujours aussi enthousiaste ?

Nahor, qui a écouté d’une oreille attentive, s’extasie :

- Je ne pouvais espérer mieux… Mon rêve va se réaliser !

- Alors tiens-toi prêt, on m’a promis que tu serais appelé à la prochaine campagne d’embauche qui ne devrait pas tarder.

Son père le serre dans ses bras :

- Tes ancêtres sémites seront fiers de toi.

Puis s’adressant à son beau-père :

- Et pour Ahran, avez-vous pu faire quelque chose ?

- Ah Ahran ! s’exclame le grand-père en levant les bras au ciel. Approche un peu.

Le garçon fait trois pas en direction de son grand-père, intrigué et surtout intimidé par la prestance du vieillard.

- Vois-tu, reprend ce dernier, concernant tes frères je savais dans quelle direction chercher : ils avaient une passion. Mais toi, ton père m’a dit que tu ne voulais rien faire de tes mains ; tu ne veux pas modeler la terre ou sculpter le bois comme Abram.

Ahran fait non de la tête.

- Tu ne veux pas davantage cultiver la terre ou faire paître les troupeaux comme ton frère Nahor ?

Le garçon renouvelle son geste.

- Tu ne veux même pas manier le calame comme les scribes et tu préfères l’école buissonnière.

Préférant ne pas trop en rajouter, Ahran ne manifeste rien.

- Tu ne me facilites pas la tâche. Je vais devoir décider à ta place. Ton bonheur est de courir et de vagabonder, alors écoute-moi bien : le grand intendant envoie une mission dans les monts du Liban, celle-ci doit ramener du bois de cèdre et d’autres bois précieux pour les travaux de rénovation du temple ; elle doit aussi rapporter de la gomme adragante, qu’on trouve sur les pentes du Mont Hermon en limite du pays de Canaan : cette gomme sert notamment à fixer les incrustations de pierres précieuses. Ahran, m’a dit ton père, signifie montagnard en sémite, peut-être trouveras-tu dans ces montagnes, comme notre ancêtre Gilgamesh, l’accomplissement de ta destinée. La mission doit d’abord convoyer un chargement de blé par voie fluviale jusqu’à Harrân dans le nord de la Mésopotamie : la sécheresse a sévi là-bas et la récolte y a été insuffisante. Les prêtres du temple de Nanna nous ont demandé assistance.

- Un temple de Nanna existe aussi à Harrân, s’étonne Térah ?

- Oui, c’est même un centre religieux important ; comme nous honorons le même dieu, nous sommes en contact régulier avec leur clergé. Raison de plus de nous montrer solidaires dans le malheur qui les éprouve.

- Cela nous éloigne du Liban.

- Un peu, mais il y aura encore suffisamment de temps pour rejoindre le Liban, y procéder à l’abattage des arbres et les ramener jusqu’au fleuve avant la prochaine période des hautes eaux. La mission part demain aux aurores, tu vas la rejoindre, Ahran. Je t’accompagnerai et te recommanderai personnellement au chef de l’expédition. Ce soir tu dors chez moi. Je ne te demande pas ton avis comme à tes frères : tu m’obéis sans discuter.

Ahran reste interdit ; son père qui l’est presqu’autant bafouille :

- Je ne pensais pas que… Si vite… Ne pourrait-on pas…

- Non, l’interrompt Haya, on fait comme j’ai dit. De toute façon, la caravane n’attendra pas. Dès qu’Ahran aura préparé son balluchon, nous partons.

Le garçon, sonné par cette annonce et subjugué par l’autorité de son grand-père rassemble quelques effets, aidé de ses frères. Pendant ce temps Térah tente une dernière fois d’infléchir la décision de son beau-père :

- Ce garçon est bien jeune pour une telle séparation… Laissez-le encore cette nuit à la maison, je l’amènerai moi-même au départ de la caravane.

- Non, tel que vous le connaissez, votre fils pourrait tenter de s’échapper en profitant de la nuit ; ne m’avez-vous pas dit que cela a déjà été le cas ? Chez moi, il n’osera pas s’enfuir, et même si cela arrivait, mes serviteurs l’auront à l’œil : l’un d’entre eux veille toujours. Croyez-moi, le fer doit être battu tant qu’il est chaud.

Ahran a vite fait de se préparer. Son père l’embrasse :

- Que le dieu Nanna te bénisse, mon fils, et te ramène vite auprès de nous.

Haya abrège les au revoir :

- Ne vous lamentez pas tant ; je vous le répète, votre fils ne fait qu’entreprendre le même voyage que notre ancêtre Gilgamesh avec son ami Enkidu. Il va y trouver comme eux, je l’espère, l’accomplissement de sa destinée d’homme. Votre fils va disparaître à nos yeux, comme la lune ce soir ; à son retour, l’an prochain, nous découvrirons un nouvel Ahran, j’en suis persuadé. Maintenant ne tardons plus si nous voulons arriver avant la nuit noire.

Sur ces paroles, le grand-père et le petit-fils, précédés d’un serviteur armé d’un bâton et muni d’une lampe à huile, quittent la maison, main dans la main, sous un ciel qui commence à se piquer d’étoiles… où la lune ne brille pas.

6 Genre de pyramide à niveaux dont on ne sait pas, aujourd’hui encore, définir la fonction exacte

Le Temps d’apprendre

« Térah était un fabricant d’idoles » (Midrash

Genesis Rabbah 38)

Abram fréquente assidument les scribes du temple et se familiarise avec la multitude de divinités qui peuplent la religion sumérienne, et avec les symboles attachés à chacun. Ainsi pour le dieu Nanna, le croissant de lune et aussi le taureau ; pour le dieu soleil Shamash, son fils, le disque solaire et ses rayons ; pour Inanna, sa fille déesse de l’amour, l’étoile et le lion… A vrai dire, il a entendu parler de tout cela depuis sa plus tendre enfance et pour les plus importants des dieux, ça ne pose pas trop de problèmes ; mais les dieux et déesses sont innombrables, et se souvenir de tous et des symboles de chacun devient un vrai casse-tête. De plus, n’en connaissant le plus souvent que le nom sémite, il doit apprendre leur nom sumérien.

Aujourd’hui, le scribe chargé de sa formation et de celle de quelques condisciples les a emmenés dans un des ateliers près du temple, où l’on s’occupe de la restauration des idoles. A l’entrée du local, des artisans s’affairent autour de statues, installées sous un auvent afin qu’elles soient abritées, et néanmoins bien exposées à la lumière. Le scribe se tourne vers Abram :

- Observe bien ; si tu persévères, voilà le genre de travail qu’on pourra te confier.

- Personnellement, répond Abram, je préfèrerais concevoir des idoles ; ça me semble plus valorisant.

- Sans doute, cependant il y a aussi une certaine grandeur à restaurer les statues des dieux. La statue, bien sûr, n’est pas le dieu, mais le réceptacle de sa divinité ; elle représente une part de l’ordre cosmique ; l’artiste participe au renouvellement de ce dernier en la remettant en valeur. Il en va de même pour le temple qu’on lui dédie : n’oublie jamais cela.

Abram approche des artistes et apprécie leur talent. Tous leurs gestes sont d’une précision extrême et leur œuvre d’une finesse exquise. Dans l’atelier de son père, on fabrique des idoles aussi richement parées que celles-ci, et pourtant aucune comparaison n’est possible : il mesure tout à coup l’ampleur de la tâche qui l’attend avant d’arriver à ce niveau de perfection.

Le scribe a bien remarqué à la fois son admiration et son désappointement :

- Ne désespère pas Abram, le chemin sera long, mais je te sens capable d’atteindre cette excellence.

Abram le remercie d’un regard pour cet encouragement.

Un élève s’étonne :

- Nous sommes dans les dépendances du temple de Nanna, le Dieu protecteur d’Ur, notre ville. Je m’attendais à trouver dans cet atelier des statues le représentant lui ou sa femme Ningal, dont le temple est d’ailleurs tout proche, voire celles de ses enfants : Inanna, la grande dame d’Ur, Shamash, le dieu soleil, à la rigueur Nusku, dieu de la lumière. Au lieu de cela, je vois qu’on restaure les statues de dieux que je ne saurais même pas nommer.

- Pour notre dieu tutélaire et toute sa famille, ces travaux ont été exécutés avant sa fête solennelle de la semaine dernière, explique le scribe. Vois-tu, si chaque cité jouit de la protection d’un dieu, Nanna dans le cas d’Ur, on ne doit pas pour autant ignorer les autres. Les dieux sont une grande famille unie, même si parfois, comme dans toute famille, il y a des chamailleries entre eux. Nous entreprendrons bientôt la lecture de « l’Atra-Hasîs » qui nous raconte l’histoire de nos dieux depuis la création du premier d’entre eux « An », œuvre des puissances primordiales Tiamat et Apsu.

- Nos dieux ne seraient pas éternels, s’étonne un élève.

- Ils le sont dans la mesure où ils ne connaîtront jamais la mort ; mais s’ils sont vivants pour toujours, ils ont eu effectivement un commencement. An fut créé le premier, comme je viens de vous le dire ; lui-même a engendré Enki dont le temple principal se trouve près d’ici à Eridu. Enki a engendré Nanna qui n’est autre que le dieu tutélaire Sin en akkadien. Au temple, nous ne devons le désigner que par son nom sumérien : Nanna. Pour en revenir au culte de nos dieux, si nous devons nous attacher d’abord à celui qui nous accorde plus spécialement sa protection, nous devons honorer aussi tous les autres, et ils sont nombreux : chaque étape de notre vie, chacune de nos activités, sont sous la houlette d’un dieu particulier. A la fin de votre formation, vous devrez les connaître tous par leur nom, ainsi que leurs attributs spécifiques. Par exemple, la statue de droite, avec sa longue chevelure, une corne d’abondance sur un bras et tenant un calame dans la main opposée, qui peut me dire son nom ?

- Nisaba, je crois, hasarde un élève.

- Bien répondu ; d’elle nous viennent l’écrit et tous les savoirs : le calame qu’elle tient dans sa main droite en fait foi. C’est la déesse tutélaire des scribes.

- Alors pourquoi porte-t-elle aussi une corne d’abondance, relève un autre élève ?

- Bonne remarque. Vois-tu, nous ayant donné l’écriture, elle nous a ouvert la porte de toutes les sciences comme nous le rapporte l’hymne au roi d’Isin :

« Nisaba la femme radieuse de joie,

la véritable femme-scribe,

la maîtresse de tout savoir,

guida tes doigts sur l'argile,

embellit l'écriture sur les tablettes,

te fit la main resplendissante d'un calame d'or.

La règle, la corde luisante de l'arpenteur,

la coudée qui dispense la sagesse,

Nisaba te les prodigua. »

Par la science nos ancêtres ont pu développer notamment tout le système d’irrigation qui nous a permis d’augmenter considérablement notre production agricole, ceci explique pourquoi Nisaba est aussi la déesse des récoltes.

- Je croyais que le dieu de l’agriculture était Ningishzida, s’étonne Abram. Nous sommes allés en famille l’honorer dans son temple près de chez nous pour mettre sous sa protection mon frère Nahor qui va devenir berger des troupeaux du temple.

- Voyez-vous, ainsi que dans toute famille, si chacun se trouve souvent spécialisé dans une tâche, tout le monde peut aussi participer aux autres tâches de la maison si le besoin s’en fait sentir. Le dieu dont tu parles, Abram, est plus précisément celui de la végétation ; comme elle, Ningishzida disparait chaque hiver pour renaître au printemps où il

« Perce la terre comme une herbe fraîche ».

Mais on l’appelle aussi :

« Seigneur des aubergistes »

Sous sa protection sont toutes les boissons alcoolisées qui réjouissent le cœur de l’homme : la bière, le vin, l’alcool de datte… Nous reviendrons plus en détail sur tout ceci. Retenez essentiellement que tous nos dieux sont une grande famille qui veille sur le moindre des aspects de notre vie humaine, afin que nous leur donnions entière satisfaction, car nous avons été créés par eux dans le but de les servir. Pour cela Enki a sacrifié le plus petit d’entre les dieux, We, et l’a mélangé à de l’argile. Maintenant nous allons passer dans l’atelier d’à côté pour y admirer le travail des couturiers sur les vêtements somptueux dont on habille nos dieux.

- Pourquoi tant de soins et de dépenses pour restaurer des statues qui ne sont que des figurations du dieu qu’elles représentent, demande un élève ?

Le scribe s’arrête brusquement, ses élèves en font autant, surpris.

- Tu n’as pas écouté ce que j’ai dit tout à l’heure à Abram. Je le répète donc car c’est la base de notre religion : ces statues que nous réalisons, une fois consacrées par nos prêtres, sont transcendées : la remise en état des parures des dieux, de même que la restauration et l’embellissement de leurs demeures, ne sont pas une simple manifestation de piété envers eux, mais un véritable renouvellement de l’ordre cosmique troublé ; ordre dont la statue, en tant que réceptacle du dieu, constitue un des éléments essentiels. Toute atteinte à leur aspect resplendissant ne peut que se répercuter du temple à la ville et au monde entier.

Les élèves restant quelque peu interdits en entendant ce discours, le scribe reprend :

- J’aurai l’occasion de revenir sur toutes ces notions. Retenez pourtant que nous touchons là à l’essentiel de notre religion. Pour l’instant, continuons notre visite.

***

En ce dernier jour du mois, le prêtre Haya est venu chez son gendre Térah pour honorer le souvenir de leurs morts ; Abram et Nahor sont aussi présents. Après la petite cérémonie mémorielle de Kipsu, tous se retrouvent dans la salle commune. Haya s’adresse à Abram :

- Mon cher enfant, j’ai appris de tes formateurs que tu donnais entière satisfaction ; toi-même, ce que tu apprends t’intéresse-t-il vraiment ?

- Plus que je ne pouvais l’imaginer ! Grand-père. A l’atelier familial, je trouvais mon travail très intéressant, mais n’en ressentais que la dimension artistique. Maintenant je suis complètement subjugué par la perspective quasiment divine qui guide notre travail. Savoir que notre œuvre participe de la restauration de l’ordre cosmique qui régit notre monde est exaltant.

- Tu as bien compris l’essentiel des motivations qui doivent guider notre vie et nos actions. Poursuis ainsi, je t’y encourage.

Puis se tournant vers Nahor :

- Et toi, que deviens-tu ? Je n’ai guère eu d’écho à ton sujet ; il faut dire que je me tiens moins au courant des problèmes d’intendance que des questions proprement cultuelles.

- Pour moi aussi tout va bien. Je rentre d’une longue transhumance dans le nord, durant toute la période des grosses chaleurs. Avec un troupeau de plusieurs milliers de moutons, c’est tout un art. La connaissance du parcours, des points d’eau et des aires de repos s’impose si on veut savoir où faire étape afin que le troupeau puisse à la fois boire, bien manger et ne pas trop se fatiguer.

- Ca ne doit pas être rien de mémoriser tout cela.

- Bien sûr, on devra faire plusieurs fois le parcours avant de le connaître à fond. Mais le maître berger responsable du troupeau prend grand soin de nous montrer des repères et d’attirer notre attention sur les dangers éventuels. Il faut s’imprégner scrupuleusement de tout cela car le gardien du troupeau doit rendre des comptes sur son bétail : trop de pertes entraînent une retenue sur ses gages.

- C’est très intéressant, reprend Haya, et maintenant que vous voilà de retour en quoi consiste votre programme ?

- La garde des troupeaux exige moins de personnel ici que pendant la transhumance. Je suis pressenti, suite à ton intervention, grand père, pour m’occuper des bovins et j’ai commencé une formation spécifique à ce sujet.

- Qu’y a-t-il de si différent entre l’élevage des moutons et des vaches, demande Térah ?

- Vois-tu papa, je me suis fait la même réflexion que toi, quand on m’a proposé ce nouvel emploi. Je connais bien la campagne environnante, nous l’avons suffisamment parcourue avec mes frères et les copains lorsque nous jouions enfants ; mais je ne m’intéressais pas alors au pourquoi et au comment des choses. Depuis une semaine, on n’arrête pas de me gaver d’explications sur tout. Par exemple les moutons, ils paissent dans la steppe aux confins des champs cultivés et cela leur suffit ; on doit simplement faire attention à ce qu’ils restent dans les limites imparties. Chaque temple a ses troupeaux, le palais royal et quelques riches propriétaires ont aussi les leurs ; chacun doit s’en tenir aux parcours indiqués. Pour les bovins, c’est tout autre chose…

Nahor observe un temps de silence, histoire de donner de l’importance à son exposé. Abram le chambre un peu :

- Bah ! ça ne doit pas être si différent.

- Ne te moque pas de ton frère, intervient Haya, écoute-le plutôt nous expliquer.

Nahor, conforté par l’intervention de son grand père, reprend :

- Les vaches lâchées dans la steppe ne trouveraient jamais assez à brouter et dépériraient ; même les champs en jachères ne suffisent pas à les nourrir. On doit donc cultiver des plantes fourragères, à la fois pour compléter leur alimentation en temps ordinaire et faire des réserves en prévision de la saison sèche. Les jeunes pousses de roseaux sont aussi un complément essentiel de l’alimentation des vaches ; je comprends seulement maintenant pourquoi, gamins, on se faisait disputer quand nous allions patauger dans les roselières avec les enfants de ceux qui vivent de l’exploitation des roseaux et de la pêche : nous mettions à mal ces pousses en les piétinant.

Abram taquine son frère :

- Finalement ce n’est pas tellement de travail.

- Ah si ! Parce que nous devons assurer la récolte des plantes fourragères et les faire bien sécher avant de les stocker dans les entrepôts près du temple. Et puis il nous revient de nous occuper des labours dans l’immense domaine du temple à la demande des gardiens des canaux : ce sont eux qui nous disent quand intervenir selon qu’il s’agisse de l’orge, du blé, du lin, du sésame ou de toutes les autres cultures.

- Effectivement ce n’est pas simple, admet son frère ; récemment, le scribe qui assure notre formation nous a donné comme exercice de recopier un texte rapportant les instructions d’un fermier à son fils ; je m’en souviens par cœur.

- Alors, récite-le-nous : que cela profite à tous, lui propose Haya.

Abram, fier de montrer sa science, prend son souffle et débite son texte d’un trait :

- Almanach du fermier, un père donne ses instructions à son fils :

« Quand tu seras sur le point de cultiver ton

champ,

prends soin d’ouvrir les canaux d’irrigation

de telle sorte que l’eau ne monte pas trop haut

dans le champ.

Quand tu l’auras vidé de son eau,

veille sur la terre humide du champ

afin qu’elle reste plane.

Ne laisse aucun bœuf errant la piétiner.

Chasse les rôdeurs

et que l’on traite ce champ

comme une terre compacte.

Défriche-le avec dix houes étroites

ne pesant pas plus de 2/3 de livre chacune.

Son chaume devra être arraché à la main

et lié en gerbe ;

et les quatre côtés du champ seront clos.

Pendant que le champ brûle au soleil d’été,

qu’on le divise en parties égales.

Que tes outils bourdonnent d’activité.

La barre du joug devra être consolidée,

ton nouveau fouet fixé par des clous

et la poignée de l’ancien réparée par les enfants

des ouvriers. »

Nahor précise :

- Toutes ces opérations décrites dans ce texte ne nous concernent pas. Nous ne nous occupons que des labours qui ne viendront que plus tard. N’allez pas me demander de vous expliquer le fonctionnement de l’irrigation.

- Dommage ! s’exclame Abram, car vraiment je ne comprends rien à ce système qui vide les champs de leur eau bien avant qu’elle ait fini de pénétrer dans le sol.

- Je crois que c’est pour éviter que les champs ne perdent de leur fertilité, explique Térah.

- Effectivement, reprend Haya ; les anciens avaient remarqué que lorsqu’on laissait l’eau s’évaporer dans les champs, il restait une très fine couche d’une substance, sans doute contenue dans l’eau. Lorsque, par malheur, cela arrivait, on constatait que l’année suivante, le champ en question était moins productif. L’expérience a permis d’estimer qu’il faut vider le champ quand le niveau de l’eau a baissé environ de moitié. C’est à faire chaque fois que l’on irrigue, plus ou moins souvent dans l’année selon les cultures. Au moment de la crue du fleuve, on peut arroser abondamment partout. Mais lorsque son niveau baisse trop, il faut puiser l’eau avec les chadoufs7 , le débit moindre ne permet d’arroser que les cultures fragiles dans la palmeraie sur la digue. S’il faut irriguer les champs en contrebas, on utilise la réserve des grands bassins de rétention remplis au moment des crues et répartis à espaces réguliers le long de la digue principale.

- Ah oui ! s’écrie Nahor, c’est dans ceux-là qu’on peut se baigner. Sauf à la fin de la saison sèche où l’eau baisse et devient de plus en plus boueuse… Je n’avais pas encore compris pourquoi.

Son père le rabroue gentiment :

- Tu ne t’étais jamais rendu compte que le niveau baissait parce que l’on puisait l’eau afin d’arroser les jardins ?

- Ah ben non… rétorque Nahor tout étonné.

Les autres éclatent de rire.

7 Système à balancier pour le puisage de l’eau.

Le Retour d’Ahran

« Ton ami ira donc devant toi : il connaît le

chemin de la Forêt des Cèdres8 (…) Nous (lui)

confions notre roi : ce même roi, (il) le ramènera. »

(Epopée de Gilgamesh Tablette III)

Térah assis dans un coin de la taverne près du palais, à l’écart de la salle commune et de son brouhaha, attend Haya, son beau-père. Justement celui-ci entre ; il lui fait signe de la main. C’est au sujet de son jeune fils Ahran qu’il a souhaité le rencontrer : la mission dans les monts du Liban vient de rentrer, sans lui. Tout en saluant son gendre, Haya le félicite :

- Bonjour Térah, je viens d’apprendre par le personnel du temple le retour de la mission du Liban ; votre joie doit être grande de retrouver votre fils.

- Mon fils n’en faisait pas partie.

- Comment ça ?

- Nous avons appris par un de ses compagnons qu’Ahran avait pris femme là-bas et y était resté …

- Prendre femme, c’est plutôt raisonnable et tu devrais t’en réjouir.

- Je ne sais pas car l’homme en question n’a pas su nous dire s’il allait revenir… je crains de ne plus jamais revoir mon fils, ça me tracasse vraiment... Et puis je suis aussi contrarié que lui, le dernier, se soit marié avant ses frères ; cela va à l’encontre de nos usages. D’autant qu’il a épousé une étrangère, sans mon consentement.

- Je comprends bien ; mais en même temps, Ahran a fait preuve de maturité en prenant femme, lui le coureur de filles que vous me décriviez avant son départ. Gardez espoir ; malgré son tempérament fantasque, votre fils a bon cœur et ne vous laissera pas sans nouvelles.

- Je voudrais bien avoir votre confiance…

- Malgré son caractère, je crois que ses frères et lui s’entendaient bien, jamais il ne les oubliera… Eux au moins te donnent toute satisfaction.

-J’ai effectivement cette consolation… Mon petit dernier était le préféré de sa mère ; heureusement elle n’aura pas eu à vivre une telle épreuve.

***

Deux années ont passé. En cette belle journée printanière, l’atelier de Térah bourdonne d’activité. Abram est en train d’appliquer les dernières touches de peinture sur une statue d’Inanna, la déesse de l’amour, la fille du dieu Nanna. Soudain une voix qu’il connaît bien retentit :

- Bonjour à tous !

Abram se retourne : son frère Ahran est debout dans l’encadrement du portail, un tout petit enfant dans ses bras ; derrière lui se tient une femme, sa femme sans doute. Térah qui est tout proche se précipite vers lui. Son fils lui tend le bébé à bout de bras :

- Père voici ton petit fils.

Térah, prenant l’enfant, ne sait que bredouiller, les larmes aux yeux :

- Mon tout petit… Mon tout petit…

Puis Ahran reprend l’enfant des bras de son grand-père et, se retournant, le confie à sa mère qu’il présente :

- Jézabel, ma femme.

Tout le monde reste interdit devant la beauté de son épouse qu’on devine enceinte sous ses amples vêtements. Térah se ressaisit et l’accueille :

- Bienvenue dans ta nouvelle famille. Entre à la maison, le voyage a dû vous fatiguer, toi et ton fils.

On s’assoit sur les coussins. Quand tous sont installés, la servante sert une infusion ; elle en tient toujours au chaud pour les ouvriers de l’atelier.

- Comment s’est passé le voyage s’enquiert Térah ?

- Du mieux possible compte tenu de sa durée, quatre mois environ.

- Quatre mois, tant que ça ? s’étonne Abram qui a pris place près de son frère.

- Nous avons voyagé à petites étapes, sur la fin surtout, car Jézabel est de nouveau enceinte : elle devrait accoucher dans quelques semaines.

- Grâce soit rendue à Nanna s’exclame Térah !

- Grâce soit rendue aussi à El, le grand dieu de la région dont nous venons, proclame Ahran.

Cette annonce jette un froid ; tout le monde se tait. Puis sur un ton qu’il s’efforce de rendre naturel, Térah s’adresse à la servante :

- Emmène Jézabel dans la pièce du fond, qu’elle et son enfant puissent se reposer.

Quand elles sont sorties, il intime à Ahran :

- Ce dieu étranger dont tu viens de parler n’a pas sa place dans cette maison ; je ne veux plus entendre son nom.

- Père, je suis revenu pour te présenter ma femme et ton petit-fils, mais sache que dès qu’elle aura accouché et sera suffisamment remise pour voyager, nous retournons dans son pays que j’ai désormais adopté, et nous y honorerons ses dieux qui sont maintenant les miens. Est-ce trop demander ? Préfères-tu que nous repartions immédiatement ?

- Non, je ne veux pas te reperdre tout de suite, cependant ta décision nous met dans l’embarras ; si elle venait à devenir publique, je ne réponds pas de ce qui pourrait arriver. Je t’en prie tiens ta langue sur le sujet…

- Soit, nous serons discrets, Jézabel et moi.

- Alors, à présent parle-nous de toi, de tes pérégrinations.

***