Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Serie del Recienvenido

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

"En la literatura, se sabe, el efecto de verdad depende del lenguaje. El estilo y las formas de enunciación de un relato definen mejor que nada la realidad de una trama que intenta reconstruir el pasado. El libro de Libertad Demitrópulos hace de la música verbal la clave de la historia, los narradores circulan y se intercambian y van construyendo una trama compleja y abierta. La heroína de la novela, la mestiza María Muratore, casada con Blas y amante de Garay, viaja con la expedición que va a refundar Buenos Aires. En ese itinerario, se disfraza de hombre, une el amor con la guerra y vive múltiples aventuras contadas con la rapidez y la vehemencia irónica de la mejor literatura picaresca. Narrada con una prosa de gran intensidad, Río de las congojas revisa las tradiciones y las leyendas de nuestra ficción del origen" (Del prólogo de Ricardo Piglia).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Libertad Demitrópulos

Río de congojas

“En la literatura, se sabe, el efecto de verdad depende del lenguaje. El estilo y las formas de enunciación de un relato definen mejor que nada la realidad de una trama que intenta reconstruir el pasado. El libro de Libertad Demitrópulos hace de la música verbal la clave de la historia, los narradores circulan y se intercambian y van construyendo una trama compleja y abierta.

La heroína de la novela, la mestiza María Muratore, casada con Blas y amante de Garay, viaja con la expedición que va a refundar Buenos Aires. En ese itinerario, se disfraza de hombre, une el amor con la guerra y vive múltiples aventuras contadas con la rapidez y la vehemencia irónica de la mejor literatura picaresca.

Narrada con una prosa de gran intensidad, Río de las congojas revisa las tradiciones y las leyendas de nuestra ficción del origen.”

Del prólogo de Ricardo Piglia

LIBERTAD DEMITRÓPULOS (Ledesma, Jujuy, 1922 - Buenos Aires, 1998)

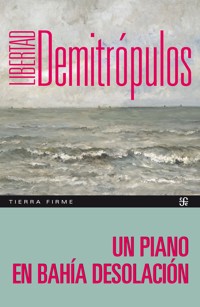

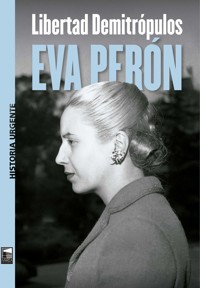

Libertad Demitrópulos fue escritora. Publicó, entre otros, el libro de poemas Muerte, animal y perfume (1951); las novelas Los comensales (1967), La flor de hierro (1978), Sabotaje en el álbum familiar (1984), Quién pudiera llegar a Ma-Noa (1986) y Un piano en Bahía Desolación (1994); la biografía Eva Perón (1984), y el ensayo Poesía tradicional argentina (1972). Su novela Río de las congojas, que obtuvo el Premio Boris Vian en 1997, se publicó en 1981.

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraPrólogoDedicatoriaEpígrafeRío de congojasCréditosSerie del Recienvenido

dirigida por

RICARDO PIGLIA

La Serie del Recienvenido propone al lector grandes obras de la literatura argentina de las últimas décadas del siglo XX, seleccionadas y prologadas por Ricardo Piglia. Los libros que conforman la serie han sido elegidos de acuerdo a la presencia —y la actualidad— que estas obras tienen en la literatura del presente. En un sentido estos libros han anticipado —o promovido— temas y formas que tienen un lugar destacado en la narrativa contemporánea. Siempre recién venidos, los títulos de la colección están en diálogo y en sincronía con las propuestas más novedosas de la literatura actual.

Prólogo

A pesar de nuestra pobre historia colonial —o a causa de ella—, la literatura argentina puede jactarse de tres obras maestras que reconstruyen imaginariamente la conquista española del Río de la Plata. Río de las congojas de Libertad Demitrópulos es una de ellas —quizá la más pasional y la más lírica—; las otras dos, inolvidables, son Zama de Antonio Di Benedetto y El entenado de Juan José Saer. Las tres forman una suerte de inesperada trilogía y se instalan en un territorio fantasmal, que está en el principio de nuestra memoria histórica, delimitado por Buenos Aires, Asunción y Santa Fe.

Escritas a la manera de las crónicas de Indias, sus procedimientos renuevan la forma de la narración apoyándose en tradiciones prenovelísticas. A diferencia de otras novelas que se detienen en la minuciosa reconstrucción de época, estos libros buscan sobre todo definir una voz y una entonación. Fue Marguerite Yourcenar quien planteó, en ese sentido, el problema de la novela histórica con mayor lucidez. “No se ha puesto de relieve que, aun cuando poseemos del pasado una masa enorme de documentos escritos y documentos visuales, nada en cambio nos queda de las voces anteriores a las primeras grabaciones fonoeléctricas de finales del XIX” (“Tono y lenguaje en la novela histórica”).

En la literatura, se sabe, el efecto de verdad depende del lenguaje. El estilo y las formas de enunciación de un relato definen mejor que nada la realidad de una trama que intenta reconstruir el pasado. El libro de Libertad Demitrópulos hace de la música verbal la clave de la historia, los narradores circulan y se intercambian y van construyendo una trama compleja y abierta. Blas de Acuña, centenario ya, rememora los hechos en la intemperie sin fin de un paraje desolado junto a las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe. Junto con él —ya aludido en el título—, el río Paraná es uno de los protagonistas de la narración, y el fluir lento de la corriente se entrevera con el ritmo cadencioso de la prosa.

La heroína de la novela, la mestiza María Muratore, casada con Blas y amante de Garay, viaja con la expedición que va a refundar Buenos Aires. En ese itinerario, se disfraza de hombre, une el amor con la guerra y vive múltiples aventuras contadas con la rapidez y la vehemencia irónica de la mejor literatura picaresca. Participa en fugas, raptos, enfrentamientos, es vendida y comprada, huye y se pierde en el río pero reaparece vestida de soldado y muere con el nombre de Fernán Gómez. Su cuerpo de mujer —como en las grandes epopeyas mitológicas— persiste con la luminosidad final de la pasión. “Abrió la armadura, retiró la ropa y ahí fue que aparecieron las dos palomas de ojos rosados que eran sus tetitas. […] Sí, dos pechos de hembra, tibios y saltarines, bañándose de sangre. Fernán Gómez: mujer; hembra. […] Se intrigó: ¿por qué se hacía pasar por varón esa mujer? ¿Qué tanto hacía que ella se desvestía por las noches sintiéndose lo que era y ocultando sus ansias, sola, en la hamaca? ¿Qué tanto se ceñía el busto y achicaba las caderas y peinaba su pelo largo y negro en las oscuridades de la intimidad?”

Narrada con una prosa de gran intensidad, Río de las congojas revisa las tradiciones y las leyendas de nuestra ficción del origen. Sensible a los avatares, las estrategias de sobrevivencia y los modos de vida de los protagonistas secretos de la Historia, el libro de Libertad Demitrópulos me ha hecho recordar las preguntas del poema de Brecht: “¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?/ En los libros figuran solo los reyes./ ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra?/ […] Quienes edificaron la dorada Lima ¿en qué casas vivían?/ ¿Adónde fueron la noche que se terminó la Gran Muralla, sus albañiles?”.

¿Y a Buenos Aires, entonces, quiénes vinieron a fundarla de nuevo en 1580? ¿Qué hombres, y qué mujeres, a quienes la historia ha olvidado? Río de las congojas se plantea en sus páginas, implícitamente, esos interrogantes, y su respuesta es a la vez sentimental, poética y política.

Ricardo Piglia, 25 de agosto de 2014

A Joaquín O. Giannuzzi,

por el amor

y los años de compañía.

Conviene que guardemos a nuestros muertos y su

fuerza, no sea que alguna vez

nuestros enemigos los desentierren y se los lleven

consigo. Y entonces

sin su protección nuestro peligro iba a ser doble. ¿Cómo

podríamos vivir

sin las casas, nuestros muebles, nuestras tierras y, sobre todo,

sin las tumbas de nuestros antepasados guerreros o

sabios? Recordemos

cómo robaron los espartanos de Tegea los huesos de

Orestes. Convendría

que nuestros enemigos nunca supiesen dónde los

tenemos enterrados.

Quizá será más seguro que los guardemos

dentro de nosotros mismos, si podemos,

o, todavía mejor, que ni siquiera nosotros sepamos dónde

yacen.

Tal como se han puesto las cosas en nuestros tiempos

—quién sabe—,

puede que hasta nosotros mismos los desenterráramos

y los tiráramos algún día.

YANNIS RITSOS

(De Grecidad y otros poemas, Madrid, Visor, 1979.)

Yo me quedé a acompañar a mis muertos, que no me dan las ganas de seguir, ni las piernas, además. De tener menos años, un suponer, los hubiera secundado en tamaña locura. Por ahora es pura mortificación, en derrotas y ventajas. No soy tan enteramente. Cuando llegué aquí, con Garay, yo era un mozalbete comedido y me vine sobre las aguas del río, que no soy de los que andan sobre la tierra. La tierra es breñosa, saca ponzoña de cualquier cosa: que una espina, la “nigua”, la baba del sapo, las picaduras, ¡tantos agobios! Uno es liquidado por las meras sabandijas. El agua no tiene sinembargos, se va en limpideces. ¿Ónde se ha visto un agua que no sea más rápida que el hombre? La tierra lastima los talones del que no tiene caballo y obliga a que la pisen palmo a palmo. Así, pues, me quedé. Veinte veces los timbúes me quemaron la casa, otras veinte la he vuelto a levantar. Los timbúes o, más propiamente, una nación que se llama quiloazas y también calchines. Siempre he dado batalla y ahora que ellos se van yendo me preparo para la última. Así es. Yo vine mozo, guapo y fuerte. Pero ahora no me desmerezco. Bajé de La Asunción con Juan de Garay y una runfla de mozos como yo: mestizos. El río a la vera estaba, el río ahí sigue estando. Igual que el camino al que las lluvias no logran borrar. ¿Y la tierra? La tierra siempre se malquistó con ellos. No la han sabido querer. Desencantar era lo que se habían propuesto hacer con ella.

Si no fuera por el río, un suponer, por esos acasos, tal vez los acompañara. Soy hombre de valentías. En estas horas de pagas y pérdidas, desde aquí, miro alardear sus arreos. Sobre los burros cargaron a sus muertos que desenterraron de la iglesia y del camposanto; en los carros metieron a sus mujeres y sus hijos con jamones, velas, tocino, mismamente que perros, entre jergones. Dejaron sus lozas de comer y merendar, sus soperas, sus camas matrimoniales, sus cunas y sillas. Dejaron esa puerca plaza donde todavía lastiman los oídos las voces de los siete jefes ajusticiados.

Uno los ve pasar por el camino, bajo la lluvia, como saltimbanquis corridos del pueblo por sus raterías y, con un poco de prolijidad que se ponga, allí se los ve irse, sentados en sus carros, sudorosos y maldicientes, a los hidalgos más linajudos de Santa Fe. Duchos en gitanerías, también allá en el remonto del río, se largaron a batir la ventura en el penoso éxodo asunceño, arrancando a la población entera tras el oro potosino. Me acuerdo de que fue Juan de Garay, el que después los trajo aquí, el encargado de conducir el regreso de los sobrevivientes.

Locos. Están locos. Algunas mujeres, debajo del pañuelo que ataron al barbijo, van llorando por tener, como yo, secretas razones para quedarse y se les hace cuesta arriba esa marcha hacia el sur. Pero ellos dijeron que entre morir aquí y morir en el camino, o en la nueva población que levantarán, no era tan igual enteramente. Dicen que aquí queda el infierno. ¿Ónde se ha visto un infierno alegrado por un río? En el infierno están el Pelado, el Basilisco, el Oscuro, el Mano de Hierro, el Pata de Palo, la Mula Ánima, el otro. Por ahí se van, en busca de lindezas, los primitivos fundadores de Santa Fe. Que para males —decían— quedaban aquí las plagas que hemos sufrido y estos indios puñeteros: los quiloazas. Que allá todo sería principiar; corriendo el tiempo llegarían los despueses.

Los despueses fueron los sucedidos de la venida, cuando llegamos con Juan de Garay bajando de La Asunción, unos por agua, otros por tierra. Yo elegí el agua porque ya de mucho que me gustaba su palpitación y ese olor que echa del vapor del oleaje y que está entre el del floripondio al caer la tarde y el del mburucuyá mañanero. Garay me había dicho:

—¿Vienes conmigo? Tendrás tierra y, tal vez, mando.

—Ir, voy gustoso. Mando no.

—Mejor para ti. El mando quita seguridad.

Mando quería el Lázaro, y Garay le ofertó:

—Tendrás tierra y mando.

—Quiero una suerte de propiedad para arar y sembrar. Y criar ganado. Quiero mandar, no siempre obedecer.

—Así será —le aseguró.

En los despueses Garay se olvidó. Y el Lázaro quería, además, seguridad. Patente tengo sus alegaciones.

Bajo el sol la nave dormía como garza gigante. Uno se deleitaba mirando la espesura que se abría más allá de la ribera. Detrás del boscaje se entreveían tucanes brillantes, iguanas y monos curiosos que se tapaban los ojos después de vernos, tal susto les dábamos. De todos los mozos humillados y entristecidos que seguíamos a Garay, el más dolorido era Lázaro de Venialvo; el más fuerte: Pedro Gallego; el incansable: Diego de Leiva; el de las chanzas: Dominguillo Romero; el amante: Pedro Villalta; el de la voz de trueno: Rodrigo Mosquera y un servidor: Blas de Acuña, hombre de armas, músico y cuantimás pescador.

Venía también entre los mancebos Diego Ruiz y una María Muratore, mujer de nadie y joven, morena sin compromisos como que no conocía padre más que a la madre que la concibió. Me la comía con los ojos cuando venía a reírse de los monos. Era un mirar que traspasaba el ropaje y resbalaba a lo ancho y a lo largo, y se quedaba tieso en algún saliente del cuerpo. La suponía prenda de don Juan de Garay. La María Muratore daba pie a las conversaciones y al galanteo de todos. Garay hizo alarde y de la cuenta mandó a la María lejos de mi vista y con orden de no entreverarse con la tripulación. Hizo círculo con ella cerrándolo con llave y amenazas:

—¿Quiénes creéis que sois? ¡Hala! Que se os suben los humos, mocitos. ¿Olvidáis que sois bastardos? ¡A trabajar, y dejad de mirar la ribera, apoyados como señores! El jefe soy yo, que vosotros venís en esta travesía por harta necesidad. ¿Acaso traéis blanca, duros, blasones? Ni siquiera sois españoles... ¡Hala! Que me estáis hartando, ambiciosos...

Yo era un muchacho, digo, y me soliviantaba la altanería. También el Lázaro se mordía una guasada tejiendo pensamientos para mejor ocasión. ¡Bastardos! ¿Ónde quedaba la lujuria de esos viejos cochinos que nos semillaron en la mujer guaraní? Paciencia es lo que pido. Paciencia es lo que la vida me dio.

Los despueses siguieron con aquello que pasó cuando la plaza se llenó de sangre. No de sangre india, sino de la nuestra. Aprendí a sosegar el ánimo, a guardar el rencor. Aprendí el “sí, señor” y el “mande, su mercé”, desparramándolo de la boca entre sonrisas. En cambio el Lázaro... ¿Y qué queda ahora del Lázaro de Venialvo sino las meras cenizas? Aparición; rojeces, maldiciones y ayes, viudeces... Ahora que los empecinados del orgullo se van yendo, como un señor estoy sentado en la barranca, viéndolos arrear sus pertenencias. ¿Ónde se ha visto señores sin lacayos que mandar? Ya no hay lacayos, todos son señores. Y yo soy el señor de estas ruinas.

Bueno, pues, en derrotas se pasaron los años. Cien años no son fruslerías para un hombre que ha visto encenderse y apagarse el amor, caer y levantarse honras, crecer fortunas como rodar cabezas. En esa plaza el diablo hacía su agosto desatando envidia, odio, mal de ojo, calumnias, venganzas, desprecio. Todo se iba en puros pecados. Pecados de desear y despreciar, de incitar y castigar, de no dar y el peor de todos: traicionar. Traicionar, traicionó Cristóbal de Arévalo, el peor de los traidores. El Lázaro no tuvo tiempo de sospechar la falsedad de este aliado, solamente en su agonía, en el pasaje de una puñalada a otra que el traidor le propinaba, habrá tenido el relámpago de la verdad. ¿Ónde un figurón de estos, señor de mucho entrecejo, iba a cuajar con la causa de los mestizos? El pobre Lázaro no malició. Aquí, después, lo descabezaron y descuartizaron a puro potro, junto con los otros bastardos que ambicionaban mando y extensión. Yo, que también soy bastardo, y estaba harto de obediencia y trabajo, como no alcancé a contar con la confianza del Lázaro ni de los otros jefes levantiscos, me dejaron reculado el día de la conspiración. Y digo que los jefes conspirativos no me alcanzaron su confianza porque, en los peores momentos, cuando el Lázaro nos reunía, me asaltaba un pensamiento y era saber cómo podría ser que su Ilustrísima y el Adelantado, con todo el poder que tenían, se vendrían abajo en menos de lo que canta un gallo. Las cautelas pasaban por cobardías. En mis dudas de esos tíos no caen: oye, Lázaro, ¿estás seguro de que apoyarán Córdoba y Santiago del Estero? Es un decir, Lázaro, pero ¿ónde están esas cartas? El Lázaro dio un respingo, escupió para el costado y dijo con asco:

—El gallina que se largue...

Soy hombre de valentías pero no atropellado. Lo que yo quería era ver esas cartas que el Lázaro y los jefes aseguraban que habían mandado el gobernador de Santiago del Estero y el teniente de gobernador de Córdoba dando apoyo al levantamiento. Pero nada. Todo se iba en meros discursos. Y en cabalgaduras de confianza propia. El soñar los encegueció. En cambio ellos fueron más listos que nosotros. Corrió sangre. Rodaron cabezas. Escarmentaron fuerte. En cien años no he visto meneo semejante y eso que aquí siempre hubo su cualmás y su cualmenos. Y al final, ¿para qué? Ellos ahora terminaron yéndose por ese camino que antes, en un mancomún, defendían con nosotros de la indiada, teniéndola a raya en los asaltos y guazabaras. ¿Para qué lidiaron por la tierra? Ahora la abandonan a las ratas y a las aguas. Rencorosos con la tierra, ni sus muertos quisieron dejarle. ¿Tanto muda el hombre de gusto y parecer que de la noche a la mañana se vuelve un lastimero de amarras, hecho de despedidas? Soy un ignorante: firmar, firmo con el dedo; leer son puras figuraciones, pero ¿no es la vida una cosa fiera de entender si se la vive en el nunca acabar de peligrar? En las derrotas late el desquite. Se van. Me quedo. Así es.

El río pasa con su pasar recio y su soñar suave. ¡Válgame el cielo cuando pasa besando la barranca, recio como el hombre que nunca se embravece y másmente si reluce en el verdeo espumoso del camalotal! El camalote es su pensamiento florecido y flotante y por donde empieza a enamorar. ¿Este es un río o una persona de lomo divino, o es una fuerza que se le ha escapado de las manos a Tupasy, madre de Dios, o a Ilaj, o a mis ojos que ya no pueden espejear la tanteza de su cuerpo sin cuerpo? Rolando en mi canoa muchas veces se me viene con el cielo y me inunda el corazón. Si uno se llega con el mate a su vera comprueba que la vida se le ovilla y desovilla con el correr del agua, se desalma, queda puro huesos del pensamiento, sin carne ni habla, sin sueño en los ojos, y se siente irse en la corriente cuesta abajo, entre pescados y flores, arenas y cañas. Una vez ahí dentro, uno aprende a conocer la historia de sus abuelos comidos por los yacarés. Se entera de que su tata viejo tenía los pies rajados e hinchados como los tuvieron su bisabuelo y su tatarabuelo y su más abuelo que todos, ese que principió el abuelaje; uno sabe así que ellos estaban siempre en el agua buscando pescado hasta que el yacaré se los comía. Entonces, ¿no va a reconocer el espíritu de su principal, vagando por las islas del gran río —ya sin cuidado de la Porá del agua—, persiguiendo al pacú cuando sube a comer frutos de varillas, y él va y lo ensarta con esas destrezas propias? Uno lo ve andar por el agua a su principal, barbirrosado, costillar seco, con ese encono en fijar el sábalo en los bañados verdeantes, y emperrado en cazar nutrias y carpinchos, porque esa es la alegría que le enseñaron sus propios principales y que él me dejó. Alegría que consiste en estar alegre también en la tristeza. Alegría que ellos dejaron a mi madre, moza alegre en lo que recuerdo, de cantar aun en la muerte ocurrida por celos de un varón de mucho entrecejo y grandes pasiones, que resultó ser mi padre.

Cuando llegamos con Garay a esta costa de durezas y cardales nadie pensó que cien años después, hundidos los sueños, se estaría de nuevo al empezar. Por eso se van yendo. Mucho tardaron en maliciar la travesura. Despreciando la galanura de la costa de enfrente, ¿no viene que Garay ordenó bajar en esta que ahora piso, anegadiza, del lado de la tierra, entre un rimero de islas y el desmorono de la juncalería? Tras aquello que parecía un capricho, empezaron las desgarraduras. En cien años los he visto, uno por uno, morir puteando a Garay, que ya no podía escucharlos, y era por la indiferencia de los barcos que pasaban de largo por aquí, cargados de mercadería, hacia el puerto de la ciudad del Buen Aire. Sentían como una afrenta del vizcaíno que nos había traído de La Asunción, en nombre de Dios y de su San Santiago guerrero, para dejarnos después en el camino del río, y haciendo cruz con la tierra adentro, a guardarle las espaldas a su ciudad predilecta. Tardaron en comprender, y, cuando lo supieron, decidieron marcharse al sur. Ahí se van, furiosos, vociferando y renegando contra Juan de Garay.

Pero lo que la vida quiere de uno es el valor. ¿Qué más? Por eso me quedé. Soy hombre de valentías. Tengo la barranca y mi rancho con un naranjo frutecido; allá abajo —donde en otro tiempo se extendía la ciudad— tuve la chacra que aré y sembré en vida de mi padrino y que tan mal pago tuvo de parte de los jueces. Pero qué tanto que sus instancias son apeladas por el barro y las mojazones. ¡Tantas sentencias y pronunciamientos, tanto litigio inútil! Así es.

Desde aquí veo la plaza onde descuartizaron al Lázaro y a los otros muchachos que se levantaron contra el teniente de gobernador; el palo de la horca balanceando ausentes cuerpos sin apelación; la iglesia de San Francisco con su campanario que supo guardar en sus adentros la voz del negro Antonio Cabrera, musiquista y cantor; el cabildo enfrentándola y adentro las sillas de espaldar alto para asiento de los leguleyos, con su terciopelo gastado y su madera dorada; más allá se ven las otras tres iglesias, calladas ahora, patrocinando la marcha; y entre todo distingo las callecitas con sus cercos de tasis y pisingallos como si fueran las venas del brazo de un hombre, buscando todas el camino, donde se vuelcan como en río seco. Lo que la vida quiere de uno es el valor. Con las cobardías viene la muerte. Aquí, pues, me quedo, para seguir viendo la ciudad abandonada, mientras los despueses no la sepulten, como borraron el recuerdo de tantos muchachos que un día salimos de La Asunción y vinimos a fundar esta ciudad de Santa Fe.

La María Muratore no alcanzó madre porque no bien la parió se fue al Brasil en busca del que la había engendrado. Pero él no quería venir: allá andaba entreverado con los mamelucos que, vuelta a vuelta, salían a redar indios y negros, para mercar. Así que ella se quedó a la buena de Dios en La Asunción, y la criaron, por caridad, en casa de un español, comunero el hombre, llamado Alonso Martínez, de Villalar, con eso está todo dicho. El padre de mi muertecita era portugués y conoció a la madre ahí mismo, en Santa Catalina, cuando ella venía en la expedición del Adelantado Juan de Sanabria, y la nave recaló en ese puerto. Venían varias mozas de allá para casarse con españoles de acá, pero ella, ¿no viene que se enamoró del portugués bandeirante que más luego no la desposó?

Entonces, en el menudear de los días y ¡vaya a saber si fue en Santa Catalina o en Lima!, se consiguió otro marido que la supiera mantener, según me dijeron, y yo quedé en grandes privaciones de mandeporí, mandioca-pepirá, bocaja, pescado, maní, batatas, gallinas u otra volatería, hasta que frecuenté la casa de mi padrino. Así, pues, de sus tetas no mamé, de sus manos no comí.

Crecidita la María, con su corazón ardiente y su revueleo de faldas —ya muerto su tutor—, no faltó soldado ni mestizo, ni los mismísimos capitanes, que resistiera su encanto. Los lujuriosos españoles que se disputaban el amor de las indias guaraníes, y hasta mataban por celos, no se atrevieron a disputársela a la María por una cuestión de arcabuces. María Muratore manejaba las armas como un hombre. Pero en el demoro de sus miradas, su blanca mano y pechos —que no tuve sino a mucha distancia— eran como aguamiel para el hombre recio y sediento, cuando de voluntad se daba.

No me puedo quejar: el negocio tiene su entretener: que jaleo, que bromas, que yantar. Yo al hombre lo tomo despejado y dispuesto a olvidarse de la guerra. De mi padrino aprendí que pertenezco a una nueva casta, sin señorío ni hidalguía, pero con criollez, cosa que según él es muy valiosa, aunque todavía no se ha visto dónde reside el valer. De él también aprendí a manejar armas: que nunca se sabe lo que puede pasar. Tuve destrezas en el manejo de arcabuces, ballestas, escopetas, espingardas, pistoletas y cuchillos, navajas, lanzas y dardos, que todo me lo enseñó él, que esté en la gloria. En La Asunción no paraban de contar que mi padrino, con otros vecinos principales, destituyó a Álvar Núñez, y lo metió engrillado en un barco, fletándolo a España, cosa que fue de sentir porque el Adelantado era hombre delicado con la mujer, capaz de echarse un romance tan sabroso en alabanza de ella que la dejaba pasmada por sus finezas y él entonces, muy tierno, decía: ¡vamos, niña, esmérate! Esto me lo contaron unas negras que lo habían oído de otras mujeres que hablaban en algarabía como los tordos y papagayos que tenían en sus casas.

Crecidita la María, tampoco su tutor y padrino resistió el verdor de su mirada: Alonso Martínez bien que se enamoró. Pero la vida, en secreto, trabajaba para mí. Cada día es víspera. Y los despueses vienen con la María acostada en mi cama, pelo suelto y lágrimas.

Para este viaje me convenció Juan de Garay:

—Voy a fundar una ciudadela. Hace falta una mujer.

—¿Dónde? ¿Cuánto?

—Paraná abajo, y donde se pueda recalar. Se te pagará bien.

—¿Con qué?

—Con una suerte de chacra que se te dará a elegir.

—¿Y me podré casar?

—También marido legítimo puedes encontrar.

—¿Qué tengo que hacer?

—Enamorar.

En el espejo del agua ya estaba escrito mi destino. El barquichuelo rolaba en el río siguiendo la corriente y rolaban también los camalotes, como pensamientos tibios. El agua turbia y los camalotes: así veía yo el mundo que se presentaba para mí. Una negrura peligrosa revestida de flores. Entre estos va mi hombre —¿mi compañero?, ¿mi asesino?— y los miraba, uno por uno, desconfiando, esperando, soñando... En la calle del Pecado donde viví arrimada en casa de mi modista después de que las hijas y yernos de mi padrino me echaron, sentía la misma desazón y los mismos pensamientos que ahora me asaltan. Una mujer entre tantos hombres...

Aguas abajo el río se encrespa y de las frondas salen bandadas de loros que verdean sobre el agua caliente. Desde la vera se siente el arañazo que da la tierra en cardales y espinos que crecen hacia adentro, y unos como brazos se alargan de la orilla entrando en el agua: son las boas de sol y ébano, cimbreantes, macizas, espumosas, listas para triturarnos al menor descuido.