Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

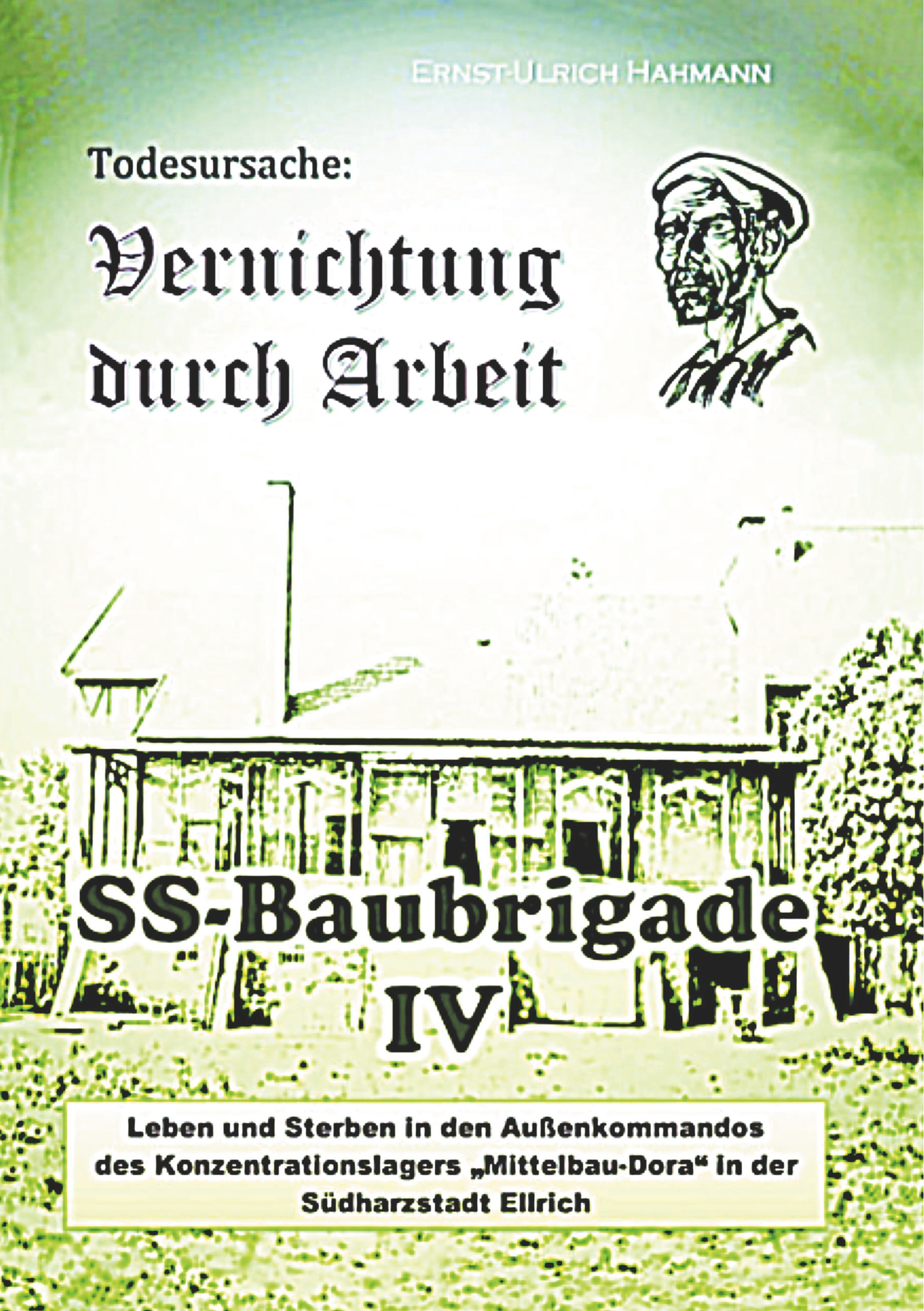

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ritter vom Frankenstein, das thüringische - fränkische Adelsgeschlecht der Dynasten von Frankenstein, stammt aus einer Seitenlinie der Grafen von Henneberg ab. Die Gründung der Burg fällt etwa in den Zeitraum zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert. Aus dem Namen Fran-kenstein gehen die Herkunft der Erbauer und die typische Steinbauweise hervor. Die Befesti-gungsanlage war eine der ersten Steinburgen im Werratal und befand sich auf einem durch Steilabfall zur Talaue der Werra geschützten Ausläufer eines Berges (344 m). Die Ritter nann-ten sich nach ihrer neu ernannten Burg Die Frankensteiner. Die Stammburg der Frankenstei-ner stand also nicht auf der Höhe des Berges, sondern etwas unterhalb am Südhang, auch als Kleiner Frankenstein bekannt. Um als Frankensteiner in dem wechselvollen Kampf bestehen zu können und um ihre Herrschaft zu erhalten, schlossen diese eine große Zahl von meist bald wieder gebrochenen Verträgen mit Würzburg, Henneberg, Thüringen und Fulda ab. Auf diese Verträge wurde bis in das 18. Jahrhundert hinein bei immer wieder zu begründenden territo-rialen Ansprüchen zurückgegriffen. Als die wesentliche Ursache des Niederganges der Fran-kensteiner erscheint ihre Verschuldung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 110

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das thüringische-fränkische Adelsgeschlecht der Dynasten von Frankenstein, welches aus einer Seitenlinie der Grafen von Henneberg abstammte.

BoD

Books on Demand

Inhalt

Vor über 100 Jahren

Prolog

Ritter vom Frankenstein

Die Frankensteingemeinde

Fortgeführtes Erbe durch die Frankensteingemeinde im 21. Jahrhundert

Sagen um den Frankenstein

Dokumente

Dokumente über die Frankensteingemeinde

Abkürzungen / Erläuterungen

Quellennachweis der Bilder

Genutzte und weiterführende Literatur

Autorenprofil

Vor über 100 Jahren

(Prolog zum 1. Spendenkonzert „Frankenstein“)

Habt Ihr dort drüben, ragen

den Frankenstein gesehn,

um die Mären und Sagen

wie Nebelschleier weh’n.

Habt Ihr geschaut von droben

das grüne Wiesenland,

die Berge von Wald umwoben

des Flußes silbernes Band.

Es kam vor tausend Jahren

mit manchem reißigen Knecht,

aus fernem Land gefahren

ein mannliches Geschlecht.

Sie brachen der Erde Rippen,

mit Armen bärenstark

und bauten ein Schloß auf Klippen

und herrschten über die Mark.

Wo ehemals Tauben girrten

und Häher kreischten und Weih,

die Gere und Brunnen klirrten

in fröhlichen Turnei.

Und wo sonst braune Schnitter und Schäfer sangen im Ried, da sang der fahrende Ritter zur Harfe sein Minnelied.

Jahrhunderte kamen und gingen,

es blasste des Hauses Glanz.

Da sank von Türmen und Zinnen

das Dach und der Mauer Kranz.

Und wieder stand am Pferge,

der wetterbraune Hirt

und über Saaten die Lerche,

zum Himmel singend schwirrt.

Doch wenn die Sterne schimmern

und spenden bläulichen Schein,

vernimmt man ängstlich Wimmern

und Stöhnen im Frankenstein.

Dann steigten aus den Gruften,

die Geister blass und bleich

und schweben in den Lüften

dem flatternden Nebel gleich.

Wir alle wollen erlösen

vom Geisterspuk das Land.

Es halten die Geister des Bösen

den fröhlichen Menschen nicht stand

beim Lachen der Mädels und Frauen

wird’s angst den Gespenstern und bang‘.

Es überkommt sie das Grauen

bei Sang und Becherklang.

Es soll eine Warte sich heben

zur Zierde, zum Schutz empor.

Und neues und freudiges Leben

den Einzug halten durchs neue Tor.

Ihr Herren und schönen Frauen,

schaut mild und gnädig drein

und helft uns neu erbauen

den alten Frankenstein.

Meiniger Dichter Rudolf Baumbach

Prolog

Die Gründung der Burg fällt etwa in den Zeitraum zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert. Sie wurde erbaut durch einen Gaugrafen der Ostfrankenkönige. Die Überlieferungen beginnen mit Karl von Frankenstein um 816. Aus dem Namen „Frankenstein“ gehen die Herkunft der Erbauer und die typische Steinbauweise hervor.

Die Befestigungsanlage war eine der ersten Steinburgen im Werratal und befand sich auf einem durch Steilabfall zur Talaue der Werra geschützten Ausläufer eines Berges (344 m). Sie bestand aus einer mittelgroßen Kernburg von etwa rechteckiger Form mit einer Ausdehnung von etwa 80 bis 100 m zu 40 bis 60 m. Im Osten wurde die Anlage durch zwei vorgelagerte sichelförmige Wälle und Gräben gegen die höhere Bergkuppe abgesichert. An der lang gestreckten Flanke im Norden schützte die Burg ein relativ tiefer Halsgraben. Im Süden sicherte der 30 bis 50 m hohe natürliche Steilhang die Veste. Der Zugang erfolgte über einen in weitem Bogen aus der Ortslage Kloster heraufziehenden Feldweg. In die Burg gelangte man dann über eine mehrstufig gestaffelte Toranlage von Osten.

Die Ritter nannten sich nach ihrer neu ernannten Burg „Die Frankensteiner“.

Die Stammburg der Frankensteiner stand also nicht auf der Höhe des Berges, sondern etwas unterhalb am Südhang, auch als „Kleiner Frankenstein“ bekannt.

Die Dynastie der Herren von Frankenstein entstand aus einer Nebenlinie des Henneberger Hauses und erreichte im 12. und 13. Jahrhundert durch den Erwerb hersfeldischer, fuldischer und thüringischer Lehen den Höhepunkt seiner Macht.

Das Adelsgeschlecht herrschte im Werragebiet von Wernshausen bis über Eisenach hinaus.

Die gewaltsamen Versuche der Familie von Frankenstein, ihr Territorium auszuweiten und sich zu ihren Lehnsherren zu entwickeln, scheiterten jedoch, sodass es im Jahre 1265 zur Zerstörung der Burg kam.

Nach dem Wiederaufbau der Befestigung kam es erneut zu kämpfen, und so musste diese, Heinrich von Frankenstein 1311 endgültig an Fulda abtreten.

Der Zusammenbruch des Herrschaftsgebietes der Frankensteiner in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts führte zu einem bedeutenden Wendepunkt in der westthüringischen Gebietsgeschichte. Für den Niedergang des Frankensteiner Geschlechtes waren vorwiegend innere Probleme verantwortlich. Einerseits war es das Erstarken der Abtei Fulda, die mit Erfolg versuchte, die aus entfremdetem Klosterbesitz entstandenen Zaunherrschaften wieder zurückzugewinnen. Andererseits drangen die Henneberger, deren das Stift Würzburg im 13. Jahrhundert den Weg nach Süden versperrte, in Richtung des Thüringer Waldes vor.

Die Frankensteiner teilten das Schicksal zahlreicher Dynasten Geschlechter, die zu schwach waren, um sich auf Dauer gegen so starke Gegner wie die Abtei Fulda oder die Henneberger behaupten zu können. Obwohl sie einen zähen und gelegentlich erfolgreichen Widerstand leisteten, wurden sie langsam aber sicher aus dem von ihren Vorfahren erworbenem Erbe herausgedrängt. Verschärft wurde diese Situation noch durch die Entfremdung der Brüder, die sich gelegentlich feindlich gegenüberstanden. Dies erlaubte dem Stift von Fulda, einzeln mit ihnen zu verhandeln und sie zu ungünstigen Verträgen zu zwingen.

Fulda hatte stets sein Augenmerk nicht nur auf den Erwerb von Besitzansprüchen, sondern vor allem auch auf Hoheitsrechten gerichtet.

Um als Frankensteiner in dem wechselvollen Kampf bestehen zu können und um ihre Herrschaft zu erhalten, schlossen diese eine große Zahl von meist bald wieder gebrochenen Verträgen mit Würzburg, Henneberg, Thüringen und Fulda ab.

Auf diese Verträge wurde bis in das 18. Jahrhundert hinein bei immer wieder zu begründenden territorialen Ansprüchen zurückgegriffen. Als die wesentliche Ursache des Niederganges der Frankensteiner erscheint ihre Verschuldung.

Bild 1: Ein aufrecht stehender nach der linken Seite gekrönter Löwe mit aufrecht stehendem Schwanz. Auf dem gekrönten Helm ein ausgebreiteter schwarzer Adlerflug. „Der springende Löwe“, das Wappen der Herren von Frankenstein.

Ritter vom Frankenstein

Auf dem südwestlich etwas tief liegenden Bergkegel, rechts der Werra, dicht über dem Ort Kloster Allendorf bei Bad Salzungen, befindet sich eine geschichtlich denkwürdige Stätte. Hier stand einst die Stammburg des Dynasten Geschlechtes der Herren von Frankenstein.

Im Jahre 326 boten die Thüringer durch ihren Abgesandten den Frankenkönig Clodomir das zwischen den Thüringern und den Schwaben gelegene Maingau an, mit dem Ziel das dieser Landstrich zwischen ihnen und den Schwaben gleichsam als Mauer diente und zwischen den Franken und den Thüringern eine gute Nachbarschaft herrschte.

So zogen 30.000 Franken mit Weib und Kind über den Rhein in das angewiesene Land. Gleichzeitig wichen die Thüringer über den Wald in ihre früheren Besitzungen zurück.

Unter dem Herzog Genebaldo, des Königs Clodomiri Bruder vermehrten sich die Franken und weiteten ihre Macht immer mehr aus.

Um das Jahr 447 hatte der fränkische König Merovaeus dem vornehmen fränkischen Ritter Herman den Landstrich von Salzungen bis an den bei Eisenach gelegenen Mittelstein zur Herrschaft übertragen unter der Bedingung, dass er das Lehn darüber von dem fränkischen König empfangen sollte.

Zu diesem Zeitpunkt war die Gegend noch weitgehend unbewohnt und mit Gehölz und Wald bewachsen.

Dieses sollte sich jetzt ändern.

Die Nutzung der Salzunger Solequellen war als ein Siedlungskern fördernd und bestimmend für die Anlage einer Burg.

Mit der Zeit vollzog sich nun die Kultivierung dieses Landstriches, der Region um Salzungen, als auch der Dörfer des Thüringer Waldes die in der Gegend bis nach Eisenach lagen.

Ja, gar der Berg, worauf die Wartburg entstand, wurde den Frankensteinern vom König übergeben.

Ob die Veste auf dem Frankenstein der Sage nach, bereits nach 447 oder erst nach dem Untergang des alten Königreiches Thüringen im Jahre 531, wo die Franken und die Sachsen die Thüringer zuerst bei Waltershausen, dann in der Schlacht an der Unstrut besiegten gebaut wurde, ist heute nicht mehr genau festzustellen.

Der Frankenkönig Theodorich hatte sich mit seinem Bruder Clothar verbündet und Irminfried angegriffen.

Die beiden brachten mit ihren Heerscharen die Thüringer zum Wanken und verfolgten diese bis zur Unstrut.

Hier soll jedoch ein solches Morden unter den Thüringern entstanden sein, dass das Bett des Flusses von der Masse der Leichnamen zugedämmt wurde und die Franken über sie, wie über eine Brücke, auf das jenseitige Ufer zogen.

Die Entstehung der Burg verschwindet somit im Dunst der Vergangenheit.

In der Zeit nach 531 wurden eine große Anzahl Königsgüter, fränkische Zwingburgen und Warten an solchen Plätzen errichtet, die für die Beherrschung und etwa nötige Verteidigung des eroberten Landes geeignet waren.

Dafür kamen vor allem Flussübergänge oder überhaupt Knotenpunkte des Verkehrs, manchmal auch Berghöhen mit beherrschendem Überblick in Betracht.

Eine der wichtigsten Aufgaben war es, die großen Heer- und Handelsstraßen zu schützen.

So entstanden aus Richtung Westen kommend, entlang des Werratals mit Sicherheit auch die Krayenburg, die Burg Altenstein und die Burg Liebenstein.

Die Burg Frankenstein könnte auch dazugehören.

Ihre Aufgaben bestanden darin, die Heerstraße durch den Moorgrund über den Gebirgskamm bei Altenstein zu schützen.

In diese Zeit fiel auch die fränkische Besiedlung des Werragrundes. Es wurden fränkische Siedler, die Bauern und Krieger zugleich waren, in die eroberten Gebiete geschickt.

Das Werragebiet von Eisfeld bis nach Salzungen entwickelte sich zu einem wichtigen Militärgrenzland, mit sogenannten „Königshöfen“, wie Breitungen, Salzungen und Dorndorf. Es entstanden gleichzeitig zahlreiche Haufendörfer um Salzungen und Reihendörfer in den Tälern, Schluchten und an den Hängen des Thüringer Waldes.

Die Einsetzung der fränkischen Ritterschaft im Salzunger Gebiet fiel zwischen die Zeit von 531 und 775.

Die Franken begannen, in den eroberten Gebieten sogenannte Herzöge und Gaugrafen zu benennen, welche für die Verwaltung der neuen Reichsteile verantwortlich gemacht wurden.

Diese Ämter begleiteten nicht die Franken selbst, sondern auch einheimische Adlige. Die thüringischen Adligen wurden als Gaugrafen feste Stütze des fränkischen Reiches. Sie gelangten jedoch nie zur eigentlichen herzoglichen Gewalt, wahrscheinlich weil ihr Gau mehr zum Schutze des aus Thüringen gebildeten Ostfranken als des durch Teilung sehr verkleinerten Thüringen diente.

Eine Festigung und Ausbildung einer dauerhaften Macht verhinderte der stete Wechsel der hier mit der Macht beauftragten Markgrafen, die meist sogar Fremde waren und denen damit die Stütze des persönlichen Ansehens und Reichtums im Lande fehlte.

Unter den Orten an der Werra und ihren Nebenflüssen befinden sich ohne Zweifel auch solche, die zwar urkundlich als fränkische Königs- oder Herrenhöfe bezeugt, keineswegs aber erst von den Franken gegründet worden sind, sondern schon lange vorher bestanden.

Bild 2: Fiktive Darstellung der Burg Frankenstein.

Dazu gehört auch Bad Salzungen, wo man nicht nur Spuren vorgeschichtlicher Besiedlungen auffand, sondern schon im Jahre 58 n.Chr. Chatten und Hermunduren um Stätten der Salzgewinnung miteinander kämpften, was nach dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus „an einem Grenzfluss“ geschehen sei.

Sicher ist aber, dass in Bad Salzungen schon in früher Zeit Salz gewonnen wurde, und deshalb ist hier auch mit gutem Grund bereits eine vorfränkische Besiedlung anzunehmen.

Als Salzungen mit seiner Saline 775 erstmals urkundlich erwähnt wurde, war es bereits Königsbesitz.

Die Burg könnte aber auch erst im Jahre 785 entstanden sein, als Karl der Große nach einem Aufstand eines (thüringischen) Grafen viele Thüringer verbannte.

So besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Erbauung der Burg, in den Zeitraum zwischen dem 6. Jh. und 8. Jh. fällt.

Aus dem Namen Frankenstein gehen eindeutig die Herkunft der Erbauer und die typisch fränkische Steinbauweise hervor. Die hier eingezogenen fränkischen Ritter nannten sich nach ihrer neu erbauten Burg, eben von Frankenstein.

Der Name Frankenstein lässt auf einen Steinbau schließen.

Mauerwerksuntersuchungen zur Entstehung der Burgen im Werragebiet wurden bereits vor vielen Jahren durchgeführt, vor allem an der Krayenburg und dem Schloss Altenstein. Teile der untersuchten Burgen, obwohl später teilweise vermauert, konnten auf das 8. Jh. datiert werden.

Die schriftlichen Überlieferungen der Herrschaft der Herren von Frankenstein beginnen 816 mit Karl von Frankenstein. Jedoch wird der dritte Sohn des Grafen von Henneberg Boppo II. von einigen als Ahnherr der Dynasten von Frankenstein gehalten.

Ludwig I. war Domherr zu Bamberg und Würzburg.

Die weiteren Erwähnungen von Sodobold (860) und Walther von Frankenstein (943) sind ebenso wie die Karls von Frankenstein nur in Chroniken vorhanden.

923 versuchten die unmenschlichen Hunnen, die mit 200.000 Mann in Thüringen und Sachsen eingefallen waren, ihr Heil an der Burg Frankenstein, mussten aber dieselbe unerobert lassen.

Jedoch zündeten sie Salzungen an und die Stadt ging in Flammen auf.

Walter von Frankenstein soll im Jahre 942 die von den Ungarn verschütteten Salzbrunnen wieder hergerichtet haben, so erzählt es eine Salzunger Chronik.

Unter den Wohltätern und Stifter für das Kloster Breitungen befanden sich auch die Herren von Frankenstein. Sie trugen in den Jahren 946, 970 und 1019 nicht wenig mit dazu bei, dass die sehr zerfallenen Gebäude des Klosters wieder instandgesetzt wurden.

Dies geschah in einer Zeit, wo bitten und betteln für jedermann allenthalben erlaubt waren. So war es auch weiter nicht verwunderlich, dass auch das Schenken und Verehren an keinem Ort verwehrt blieben.

Die Linie von Gotebold II., der Bruder von Boppo II. zerfiel sehr rasch in die Häuser Irmelshausen-Lichtenberg-Sternberg-Habesberg, (Stadt-) Lengsfeld-Frankenstein-Ebenhausen und angeblich auch Wasungen.

Bild 3: Das Leben auf der Burg - die von einem langen Ritt durstigen Ritter wurden bei ihrer Rückkehr auf der Burg mit einem Krug Wein empfangen.

Der Stammvater dieser Linie wurde noch im Jahre 1116 zweimal urkundlich erwähnt; in der einen Urkunde schenkt er dem Kloster Fulda ein Eigengut zu Salzungen. In einer zweiten Urkunde erscheint Boppo II. letztmals unter den Lebenden, hier bezeugt er mit seinem Bruder Gotebold eine Schenkung des Grafen Erwin von Gleichen an das Kloster Reinhardsbrunn.

Danach verschwinden die chronologischen Angaben über die Frankensteiner Herren. Es ist anzunehmen, dass Walther, der laut Chronik eine Ehe mit einer Hennebergerin einging, kinderlos starb und somit sein Erbteil an die Henneberger Grafenfamilie fiel.

Das Geschlecht der Frankensteiner wurde von Ludwig von Frankenstein