9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

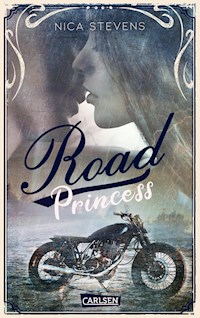

Romantisch, packend, intensiv - der neue Liebesroman von Nica Stevens! Tara und Jay leben in derselben Stadt und trotzdem in unterschiedlichen Welten. Sie ist die Tochter des Bürgermeisters von Boston, er gehört den Road Kings an, einer berüchtigten Motorradgang. Von klein auf wurde den beiden eingebläut, sich voneinander fernzuhalten. Als sich ihre Wege auf dem College kreuzen, spürt Tara eine Anziehung, der sie nicht widerstehen kann. Sie will Jay kennenlernen, ihm nahe sein. Doch dann findet sie heraus, was damals zwischen ihren Familien vorgefallen ist. Ihr wird klar, warum Jay sie auf Abstand hält – und weshalb ihr Vater den Kontakt zu ihm niemals dulden wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Nica Stevens

Road Princess

Tara und Jay leben in derselben Stadt und trotzdem in unterschiedlichen Welten. Sie ist die Tochter des Bürgermeisters von Boston, er gehört den Road Kings an, einer berüchtigten Motorradgang. Von klein auf wurde den beiden eingebläut, sich voneinander fernzuhalten. Als sich ihre Wege auf dem College kreuzen, spürt Tara eine Anziehung, der sie nicht widerstehen kann. Sie will Jay kennenlernen, ihm nahe sein. Doch dann findet sie heraus, was damals zwischen ihren Familien vorgefallen ist. Ihr wird klar, warum Jay sie auf Abstand hält – und weshalb ihr Vater den Kontakt zu ihm niemals dulden wird …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Glaub an dich und das,

was dir wichtig ist.

Niemand sollte dich davon abhalten,

deine Ziele zu verwirklichen.

Prolog

Sie müsste längst hier sein.

Er hatte den Wagen seines Vaters außer Sichtweite geparkt und hockte nun hinter einem Gebüsch. Von hier aus hatte er das Eingangstor des bewachten Luxusviertels im Blick, in das man nur mit persönlicher Kennung oder Einladung Zugang erhielt. Kein ungebetener Gast kam den Villen zu nahe und ebenso gelangte niemand ungesehen heraus.

Zum wiederholten Mal sah er auf seine Armbanduhr. Was, wenn sie sich nicht hatte fortschleichen können? Bei dem Gedanken bildete sich in seiner Brust ein Klumpen. Das würde bedeuten, dass sie einander verloren hatten. Ihr Vater brachte sie morgen fort, weg aus Boston, weg aus Massachusetts, weg von ihm.

Mit beiden Händen fuhr er sich durchs Haar, trat von einem Fuß auf den anderen. Verdammt, was sollte er nur tun? Je mehr Zeit verstrich, desto stärker wurde das ungute Gefühl in seinem Bauch. Er konnte nicht tatenlos warten. Egal, welche Konsequenzen er zu tragen hatte, für sie würde er sie auf sich nehmen. Sie bedeutete ihm alles.

Ohne länger zu zögern, trat er hinter dem Strauch hervor und rannte auf die Einfahrt zu. Er war den Wachmännern bekannt und stand auf deren roter Liste. Aufgrund der späten Uhrzeit hatten sie sich ins Pförtnerhaus zurückgezogen. So hatte er zumindest den Hauch einer Chance, an ihnen vorbeizukommen. Bestimmt würden sie seine Verfolgung aufnehmen, aber er war schnell und traute sich zu, die beiden abzuhängen. Das eigentliche Problem lag darin, dass sie Owens über sein Eindringen informieren würden, ehe er dessen Villa erreichte. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie er es dann schaffen sollte, zu ihr zu gelangen. Doch wenn er es nicht wenigstens versuchte, würde er es ewig bereuen.

Er war nur noch wenige Schritte vom Eingang entfernt. Im selben Moment, in dem die Männer ihn durch das Fenster erspähten, schlüpfte sie durch das Tor. Ihr Anblick ließ ihn stocken. Für ein paar Sekunden empfand er Erleichterung. Doch sie hatte keine Tasche dabei. Wenn sie jetzt mit ihm ging, blieb ihr nur, was sie am Leib trug.

Während die Pförtner aus dem Haus traten, rannte sie auf ihn zu. »Miss Owens, wohin wollen Sie so spät in der Nacht?«

Sie antwortete den Männern nicht, lief stattdessen in seine Arme. Er fing sie auf. Ihnen blieb keine Zeit, dennoch zog er sie an sich und hielt sie mit einer Intensität fest, die ihr verdeutlichen sollte, dass er von nun an bei ihr war. Ihr Zittern verriet ihm ihre Angst. Allein dafür hasste er ihren Vater noch mehr.

»Miss Owens …«

Einer der Wachmänner kam näher und redete auf sie ein. Das war der Zeitpunkt, wo er ihre Hand ergriff und sie losrannten. Da sie sich außerhalb des Anwesens befanden und sie unmissverständlich freiwillig mit ihm ging, durften die Wachen ihn nicht ergreifen. Dass sie ihren Vater sofort über das Geschehen informierten, stand allerdings außer Frage. Sie mussten sich beeilen, denn er würde vor nichts zurückschrecken, um seine Tochter aufzuhalten.

Als sie das Auto erreichten, rangen sie beide nach Atem. Kurz dachte er daran, dass sein Vater den Wagen bestimmt schon vermisste. Doch darüber machte er sich gerade die wenigsten Sorgen.

Seine Finger zitterten so sehr, dass er den Schlüssel kaum ins Zündschloss bekam. Wenn er sich nicht zusammenriss, würde Owens hier sein, bevor er losgefahren war.

»Tun wir auch wirklich das Richtige?«, fragte sie in dem Augenblick, als sie mit quietschenden Reifen davonrasten.

»Ich weiß es nicht. Aber in einem bin ich mir sicher: Nichts kann schlimmer sein, als dich zu verlieren.«

Sie streckte den Arm aus und strich ihm zärtlich das Haar aus der Stirn. »Ich liebe dich.« Ihre Stimme war so sanft wie sie selbst.

An einer roten Ampel mussten sie notgedrungen halten. Er wandte sich ihr zu, streichelte über ihre Wange und beugte sich zu ihr, um sie zu küssen. Der salzige Geschmack ihrer Lippen zeugte von ihren versiegten Tränen. Sie klammerte sich an ihn, zitterte noch immer.

Er streifte seine Jacke ab und reichte sie ihr. Die verdammte Ampel stand weiterhin auf Rot. Da um diese Zeit kaum Autos unterwegs waren, fuhr er weit genug vor, bis er die Kreuzung einsehen konnte. Dann trat er das Pedal wieder durch und schaute in den Rückspiegel.

»Scheiße«, stieß er aus. »Sie kommen.«

Er hielt das Lenkrad so fest, dass ihm die Knöchel schmerzten. Auf seinem Motorrad wären sie wendiger und schneller gewesen.

Ihre zarte Hand lag auf seiner Schulter. Sie drehte sich nach den Verfolgern um, bevor sie ihn mit schreckgeweiteten Augen ansah.

»Wir schaffen das«, versuchte er sie und sich selbst zu beruhigen.

Er ahnte nicht, dass er in dieser Nacht weit mehr verlieren würde, als er sich je hätte vorstellen können.

1. Kapitel

Wie hieß es so schön: Die Tür zu deinem Glück schließt du selbst auf – in meinem Fall würde ich den Schlüssel wohl niemals finden. Ich folgte ein paar Studenten aus der Mensa nach draußen und beeilte mich, als mir einer von ihnen die Tür aufhielt. Mein Kaffee schwappte über den Becherrand.

»Autsch.«

»Brauchst du Hilfe?«, fragte ein Typ in meinem Alter. Er trug ein schickes Hemd und eine Brille.

Ich lächelte verlegen, nahm den Becher in die andere Hand und sah an mir hinab. Zum Glück hatte ich mich heute für das schwarze knielange Kleid entschieden, auf dem die Flecken nicht auffielen.

»Man sieht sich«, sagte er, als ich keine Anstalten machte, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er trottete davon.

Ich wollte nicht unhöflich sein und es tat mir leid, falls er mein Schweigen so aufgefasst hatte. Momentan war ich einfach mit der ganzen Situation überfordert.

Eigentlich sollte ich mich freuen oder zumindest aufgeregt sein, immerhin ging nun endlich mein Studium los. Stattdessen fürchtete ich mich davor, die Erwartungen, die Dad an meinen Zwillingsbruder und mich stellte, nicht erfüllen zu können.

Der Campus war erfüllt von Musik und Stimmengewirr. Unzählige Studenten umlagerten im Innenhof der roten Backsteingebäude die Stände der Vereine, die um neue Mitglieder warben. Mein Bruder hatte sich einer Führung ins Stadion angeschlossen. Nate fieberte bereits dem Probetraining von Harvards Footballmannschaft entgegen.

Wir hatten verabredet, uns später vor der Bibliothek zu treffen. Bis dahin war allerdings noch eine Stunde Zeit und ich hatte keine Ahnung, was ich so lange anstellen sollte.

Die Orientierungswoche hätten sie locker verkürzen können. Ich hatte schon am ersten Tag die Campusführung hinter mich gebracht, kannte inzwischen alle wichtigen Ansprechpartner und in die Kurse hatte ich mich auch längst eingeschrieben.

»Hallo, Tara.« Ein Mädchen aus meiner ehemaligen Highschool hob die Hand.

»Hey.« Auf die Schnelle fiel mir ihr Name nicht ein. Aber sie blieb ohnehin nicht stehen, sondern lief an mir vorbei.

Ich wusste nicht so recht, wohin mit mir. Alle anderen schienen sich schon zu kennen, standen in Gruppen und quatschten. Unter ihnen fühlte ich mich wie eine Einzelgängerin und wünschte, Nate würde endlich auftauchen.

Um nicht sinnlos herumzustehen, betrat ich den Rasen und schlenderte schon mal Richtung Bibliothek. Es war meine eigene Schuld, dass ich keinen Anschluss fand. Einerseits fühlte ich mich ausgeschlossen, andererseits senkte ich den Blick, sobald mich jemand ansah.

Wie einst Grandpa war Dad Bürgermeister von Boston. Unsere Familie galt als eine der einflussreichsten der Stadt und war regelmäßig in Artikeln der lokalen Zeitungen zu finden. Ich hoffte so sehr, dass das College für Nate und mich ein Ort sein konnte, an dem die Leute nicht hinter vorgehaltener Hand über uns tuschelten. Dass wir zum Owens-Clan gehörten, würde aber sicherlich schnell die Runde machen. Dabei wollte ich nicht auffallen. Kein Anstarren, keine Vorurteile, keine aufgesetzte Freundlichkeit.

Ich hob den Kopf und straffte die Schultern. Das hier war der Beginn eines neuen Lebensabschnittes und ich sollte ihn nicht damit beginnen, Blicken auszuweichen und auf Abstand zu gehen. Ich war zwar Scott Owens Tochter, aber in erster Linie war ich einfach nur Tara.

Seufzend zog ich meine Ballerinas aus, nahm sie in die Hand und lief barfuß weiter. Das Gras kitzelte an meinen Fußsohlen. Ich reckte das Gesicht in die Sonne und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Für Anfang September war es ziemlich heiß. Ich schob die Sonnenbrille von meinem Kopf auf die Nase, fasste mein langes blondes Haar im Nacken und zwirbelte es zu einem wirren Dutt. Dann entschied ich, mir ein schattiges Plätzchen zu suchen und die Zeit bis zum vereinbarten Treffen mit Nate in Ruhe abzusitzen.

Als ich auf den nächstgelegenen Baum zulief, fiel mein Blick auf einen großen Typen, der aus der entgegengesetzten Richtung kam und offenbar dasselbe Ziel hatte.

Ich verlangsamte meine Schritte. Seine zerzausten braunen Haare fielen mir als Erstes ins Auge. Obwohl er ein locker sitzendes weißes T-Shirt trug, erahnte ich aufgrund seiner breiten Schultern und der über dem Bizeps gespannten Ärmel einen wohlgebauten Oberkörper. Seine grauen Jeans waren verschlissen.

Er ließ sich an dem Baum nieder, lehnte sich an den Stamm und schlug ein Buch auf.

Was sollte ich jetzt tun? Mir einen anderen Baum suchen? Allerdings war dieser dort groß genug, um uns beiden Schatten zu spenden. Er war ebenfalls allein unterwegs und vielleicht auch nicht abgeneigt, hier neue Freunde zu finden. So sportlich, wie er aussah, würde er sicher auch mit Nate auf einer Wellenlänge liegen.

Kurz entschlossen ging ich zu ihm. Es war endlich an der Zeit, meine Komfortzone zu verlassen, aus Dads Schatten zu treten und neue Kontakte zu schließen. Ich setzte mich ebenfalls unter den Baum, nah genug, um mich mit ihm unterhalten zu können.

Er schaute von seinem Buch auf, drehte den Kopf zur Seite und sah mich über den oberen Rand seiner Sonnenbrille mit einem irritierten Ausdruck an.

»Kennen wir uns?«, fragte er. Trotz der Tiefe seiner Stimme lag in ihr eine Wärme, die ich bis in mein Innerstes spürte.

»Ich kam mir unter all den Leuten ein bisschen verloren vor, und da du hier auch so alleine sitzt, dachte ich, ich leiste dir Gesellschaft.«

Er hob die Augenbrauen, aber immerhin umspielte seine Mundwinkel ein sanftes Lächeln.

»Eigentlich bin ich gern allein«, erwiderte er. »Aber wenn du dich verloren fühlst, kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dich wieder wegzuschicken.«

Gott, war das peinlich. Am liebsten wäre ich weggegangen, doch da streckte er mir die Hand entgegen.

»Ich bin Jay.«

»Tara.« Seine Hand war sogar noch größer als die meines Bruders.

Ich überlegte krampfhaft, was ich als Nächstes sagen konnte. Er schien meine Unsicherheit zu bemerken und kam mir zuvor.

»Hast du dich schon für deine Kurse entschieden?«, erkundigte er sich. Mir war klar, dass er diese Konversation nur mir zuliebe aufrechterhielt.

»Ja, hab ich.«

»Das habe ich auch gleich am ersten Tag getan«, sagte Jay, als ich ihn gerade fragen wollte, ob er auch ein Erstsemester war. »Keine Ahnung, wozu es diese ganze Einführungswoche braucht.«

Ich lächelte. »Das sehe ich genauso. Mein Bruder gehört allerdings zu den Unentschlossenen. Würde es nach ihm gehen, gäbe es einen Orientierungsmonat.«

Er legte den Kopf schräg. »Was genau willst du studieren?«

»Politikwissenschaft.« In letzter Sekunde unterdrückte ich ein Seufzen. »Und du?«

Jay hob das Buch in die Höhe, das sich als Gesetzbuch entpuppte.

»Jura«, kommentierte ich, was ich sah. »Soll ja ganz schön trocken sein.«

Er nickte.

Ich legte den Kopf in den Nacken und sah zum Baumwipfel hinauf. Durch die dunklen Gläser meiner Sonnenbrille wirkten die im sanften Wind tanzenden Blätter und die am Himmel vorüberziehenden Wolken fast greifbar.

»Was gibt es da oben zu sehen?«, fragte er.

»Ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Elefant oder eine Brücke ist.«

Er folgte meinem Blick und betrachtete ebenfalls die aufgebauschte Wolke. »Eindeutig ein Riese mit einer viel zu langen Nase.«

Wir lachten beide.

Ein Junge lief an uns vorbei und jonglierte einen Stapel Bücher, wobei er die zwei obersten verlor. Als er sie aufheben wollte, fielen weitere zu Boden. Ein paar Studentinnen saßen nicht weit entfernt im Gras und lachten.

Ich stand auf, trat zu ihm und half ihm dabei, die Bücher wieder auf seinen Händen zu ordnen. Er lief rot an, bedankte sich und ging hastig davon.

»Da hast du aber gerade jemanden sehr verlegen gemacht«, sagte Jay, als ich mich wieder zu ihm setzte. Dieses Mal noch etwas näher.

»Ich habe ihm doch nur geholfen.«

»Tja, ein hübsches Mädchen kann einen schon mal aus der Fassung bringen, und ihm hat man das deutlich angesehen.«

War das gerade ein Kompliment? In meinem Brustkorb begann es zu kribbeln. Mein Blick streifte sein seitliches Profil, von der Kontur seines Wangenknochens bis zu seinen geschwungenen Lippen und dem markanten Kinn. Mit den Fingern berührte ich meine Sonnenbrille. Ich wollte sie abnehmen, um ihm richtig in die Augen sehen zu können. Doch im letzten Moment zog ich die Hand zurück. Durch die dunklen Gläser konnte ich ihn viel unauffälliger betrachten.

»Kannst du den Menschen immer ansehen, wie sie gerade fühlen?«, erkundigte ich mich.

Er drehte den Kopf zu mir, weshalb ich meinen senkte und am Saum meines Kleides nestelte.

»Bei denjenigen, die mir auffallen, schon«, erwiderte er.

Ich spürte seinen Blick auf mir, traute mich aber nicht, ihn zu erwidern. Die Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlte, mochte ich. Vielleicht war ich hier gar nicht so weit von meiner Komfortzone entfernt, wie ich dachte.

»Welchen Eindruck hast du denn von mir?«, fragte ich, als er nichts weiter sagte.

Er nahm seine Sonnenbrille ab und verengte die Augen. Mir wurde warm, als sein Blick an mir hinabglitt, er schließlich meine Füße betrachtete und lächelte. »Du läufst barfuß, schaust zum Himmel und beobachtest die Wolken. Ich denke, du bist jemand, der sich nach Freiheit sehnt.«

Ich zuckte innerlich zusammen, ließ mir aber nicht anmerken, wie nah das der Wahrheit kam.

»Okay, dann lass es mich auch mal bei dir versuchen.« Ich tippte mit dem Zeigefinger gegen mein Kinn.

»Vorher musst du sagen, ob ich richtigliege«, entgegnete er.

Ich strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr. »Hm … Vielleicht verrate ich es dir irgendwann, wenn ich dich besser kenne.«

Jay schmunzelte. Ein Lächeln, das so einnehmend war, wie ich es noch nie zuvor bei jemandem wahrgenommen hatte.

»Ist das deine Art, mir zu sagen, dass du mich näher kennenlernen möchtest?«, fragte er.

Ich fühlte, wie mir Hitze in die Wangen stieg. »An Selbstbewusstsein mangelt es dir schon mal nicht«, erwiderte ich und versuchte von seiner Frage abzulenken.

Sein Lächeln wurde breiter.

»Du wärst lieber allein, nimmst meine Gesellschaft aber in Kauf, damit ich mich nicht so verloren fühle«, fuhr ich fort. »Daher schätze ich mal, du bist ein gutmütiger Mensch.«

Jay blätterte sein Buch weiter, ohne darin zu lesen. »Wer weiß. Um das herauszufinden, musst du mich wohl tatsächlich öfter treffen.«

Ich lachte, setzte meine Sonnenbrille ab und war überrascht, als ich seine Augenfarbe richtig wahrnahm. Sie waren bernsteinfarben, aber irgendwie heller.

Zum ersten Mal sahen wir uns direkt in die Augen. Er sah mich an – richtig an. Sein verwegener Blick ging mir durch und durch. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich hatte noch nie jemanden getroffen, von dem ich so fasziniert war.

»Du bist …« Er stockte.

»Tara«, rief mein Bruder in der Ferne. Ich stand auf, sah mich um und entdeckte ihn vor der Bibliothek. Durch Jay hatte ich völlig die Zeit vergessen. Ich wollte die beiden einander vorstellen und winkte Nate zu uns.

»Das ist mein Bruder«, sagte ich, als er sich auf den Weg machte. Ich wandte mich Jay wieder zu.

Doch er war fortgegangen.

2. Kapitel

Inzwischen waren zwei Tage vergangen. Das Wochenende war mir noch nie so endlos erschienen, ich hatte den Montag regelrecht herbeigesehnt. Mir ging das Gespräch mit Jay nicht aus dem Kopf – er ging mir nicht aus dem Kopf. »Ich denke, du bist jemand, der sich nach Freiheit sehnt«, hatte er gesagt. Auch wenn es so war, sah ich für mich keinen anderen Weg. Meine Zukunft war seit Generationen vorbestimmt. Es war Nates und mein Schicksal, unserem Ansehen in der Öffentlichkeit gerecht zu werden und in die Fußstapfen von Dad und Grandpa zu treten.

Ich stieg aus der Dusche und putzte mir die Zähne. Anschließend schminkte ich mich dezent. Meistens zog ich mir nur einen dünnen Lidstrich und trug Wimperntusche auf. Für Lidschatten musste ich in Stimmung sein.

Kurze darauf stand ich unentschlossen in meinem Zimmer vor dem weißen Einbauschrank. In der Highschool hatte ich mir wegen der Schuluniform nie Gedanken über meine Kleidung machen müssen. Heute brauchte ich ewig, um mich zu entscheiden. Schließlich fiel meine Wahl auf eine weiße Jeans und eine hellblaue Bluse, auf denen die Labels nicht sofort ins Auge stachen. Im Gegensatz zu Mom, die ihre Garderobe stolz zur Schau trug, war es mir unangenehm, als wandelndes Aushängeschild teurer Marken herumzulaufen. Da sie seit Jahren großen Wert auf gemeinsame Shopping-Touren legte, wusste ich allerdings nicht, wie ich das ändern konnte. Es war ihr wichtig, dass wir nach außen hin den Status unserer Familie angemessen repräsentierten.

Auf dem Weg ins Erdgeschoss stieg mir Bratengeruch in die Nase. Über die Treppe gelangte ich in die Vorhalle, ließ meine Tasche dort zurück und bog in die Küche, die wie alle Räume des Hauses mit frei liegenden Balken und Gewölbedecken versehen war. Dadurch strahlten die Zimmer trotz ihrer Größe Gemütlichkeit aus.

Roberta bereitete schon am Vormittag das Abendessen vor. Da Mom und ich kein Fleisch aßen, war ich gespannt, was sie Leckeres für uns kochte.

»Guten Morgen«, grüßte ich sie und beugte mich über ihre Schulter, um einen Blick auf den Herd zu werfen. Sie war so klein, dass ich sie schon mit dreizehn um einige Zentimeter überragt hatte.

»Guten Morgen, Tara.« Roberta drehte sich zu mir um. »Du bist spät dran. Bis auf deinen Grandpa sind alle schon mit dem Frühstück fertig.«

Ich stibitzte mir ein Stück Möhre vom Schneidbrett und nahm schmunzelnd vor ihr Reißaus, als sie mich mit dem Küchentuch verscheuchte.

Der gedeckte Tisch im Wintergarten war verlassen. Ich schenkte mir Tee ein, trat durch die zweiflügelige Tür auf die Veranda hinaus und sah mich um. Am Himmel hingen nur vereinzelte Wolken, deren Anblick mich wieder an das Gespräch mit Jay erinnerte. Es war seltsam, dass er so plötzlich und ohne ein Wort verschwunden war. Ich hoffte, ihn heute wiederzusehen und mit Nate bekannt machen zu können. Die beiden würden sich sicherlich verstehen.

Da wir außerhalb von Boston wohnten und unser Grundstück direkt am Atlantik lag, war es hier kühler und windiger als in der Stadt. Unser Haus stand auf einer Anhöhe. Als Kind war ich davon überzeugt gewesen, in einem Schloss zu wohnen. Ich hatte viel Zeit auf dem Dachboden des mittleren Türmchens verbracht, aus dem Fenster geschaut, die Wolken beobachtet und mir vorgestellt, dass ein Schiff anlegte. Statt in meinem Schloss auf einen Prinzen zu warten, hatte ich immer gehofft, dass mich ein Pirat besuchte.

Ich warf einen Blick zur Turmspitze hinauf. Dort oben war ich ewig nicht gewesen. Heute genoss ich die malerische Aussicht auf den Ozean von der Fensterbank meines Zimmers. Über den weitläufigen Garten gelangte man direkt an den Strand.

Nate saß auf dem Verandageländer und trank seinen morgendlichen Kaffee. »Hey, Schwesterchen.« Er sah von seinem Smartphone auf.

Ich lächelte und ging zu ihm. Seine eisblauen Augen strahlten in der Sonne. Mir fiel wieder einmal auf, wie sehr er Mom ähnelte. Die dunkelblonden Haare und die Augenfarbe hatte er von ihr, ich hingegen kam mit meiner hellblonden Mähne und den grauen Augen nach Dad.

Dieser kam gerade aus dem Haus und telefonierte. »Schicken Sie mir die Unterlagen. Es ist inakzeptabel, dass die Road Kings ungestraft mit ihren kriminellen Machenschaften davonkommen.« Er beendete das Gespräch, schloss die Augen und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger über sein Nasenbein. In letzter Zeit wirkte er ständig müde.

»Gibt’s Probleme?«, fragte Nate.

»Es ist immer dasselbe. Diese Motorradgang treibt ihr Unwesen, aber keiner schafft es, ihnen all die Einbrüche nachzuweisen.« Er seufzte und trat zu mir. »Solltet ihr nicht langsam aufbrechen? Nehmt das Studium nicht auf die leichte Schulter.«

Mein Bruder verdrehte die Augen, was Dad glücklicherweise nicht bemerkte.

Sein Telefon klingelte. Er nahm den Anruf entgegen, nickte uns zu und verschwand wieder im Haus.

Nate und ich brachten unsere Tassen in die Küche und gingen dann in die Vorhalle. Dort schnappte ich mir meine Tasche.

»Hast du Mom heute schon gesehen?«, fragte ich, da mir auffiel, dass Artus, Karuso und Bonny mich nicht begrüßt hatten.

»Sie ist mit den Hunden beim Tierarzt«, erwiderte er und hielt mir die Eingangstür auf.

Auf dem gepflasterten Vorhof plätscherte das Wasser aus den Fontänen des Springbrunnens. Unter dem breiten Carport standen die Autos unserer Familie.

Da ich mich heute nach der Uni im Tierheim für die Nachmittagsschicht eingetragen hatte, fuhren Nate und ich getrennt. Er brach in seinem Jeep auf und ich folgte ihm in meinem Cabrio, das mir Dad zu meinem 18. Geburtstag geschenkt hatte. Es war mir unangenehm, so ein großes Geschenk bekommen zu haben, aber ich musste auch zugeben, dass ich es liebte, mit offenem Verdeck zu fahren.

Das mannshohe Eingangstor öffnete und schloss sich automatisch durch Erkennung der Fahrzeuge. Eigentlich war der hohe Eisenzaun um das Grundstück nicht nötig, weil die komplette Siedlung von einer Mauer umgeben war. Außerdem hielten Wachmänner rund um die Uhr die Stellung. Ein Security öffnete das Tor, sobald er uns kommen sah. Ich hob im Vorbeifahren die Hand.

Cambridge lag eine halbe Autostunde entfernt. Ich konnte noch nicht glauben, dass wir nun in Harvard studierten, und war unsicher, was mich erwartete. Um mich zu entspannen, stellte ich das Autoradio an und konzentrierte mich auf die Fahrt. Bostons historische Gemäuer boten einen schönen Kontrast zu den großen modernen Glaskomplexen der Finanzgebäude. Dad legte viel Wert auf ein sauberes, gepflegtes Stadtbild.

Durch den dichten Verkehr ging es nur mäßig vorwärts. Wir erreichten die Anderson Memorial Bridge, die über den Charles River führte und Boston mit Cambridge verband. Mein Radio wurde von dem Geräusch eines näher kommenden Motorrads übertönt. Ich sah in den Rückspiegel, da rauschte der Biker auch schon an mir vorbei. Auf seiner Lederjacke prangte der Schriftzug der Road Kings. Seit ich denken konnte, ermahnten uns Grandpa und Dad, dieser berüchtigten Bande aus dem Weg zu gehen. Wenn von ihnen auch nur die Rede war, sahen die beiden rot.

Der Motorradfahrer zog nun ebenso an Nate vorbei, wobei aus seiner Auspuffanlage tiefe hammerartige Bassschläge drangen. Ich bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Es wunderte mich, dass er vor uns in eins der Harvard-Parkhäuser fuhr. Was hatte einer aus dieser Motorradgang auf dem Campus zu suchen?

Nate fand schnell eine Parklücke, ich hingegen musste ins zweite Stockwerk fahren, bis ich das Auto abstellen konnte. Mein Bruder wartete vor der Einfahrt auf mich. Kurz bevor ich ihn erreichte, fiel mir wieder die Harley ins Auge. Ich schaute mich nach ihrem Besitzer um, konnte ihn aber nirgends entdecken.

»Wohin müssen wir jetzt?«, fragte Nate.

Ich warf einen Blick auf das Infoblatt, das wir in der Orientierungswoche bekommen hatten. »Ins Hauptgebäude«, erwiderte ich und lief voran.

Auf dem Campus war viel los. Wir betraten das Gebäude und strömten im Schwarm anderer Erstsemester in den Vorlesungssaal, wo sich uns heute Dozenten und Professoren vorstellten. Im Gedränge nahm Nate meine Hand und führte mich die Treppe bis zur vorletzten Reihe hinauf, in der noch ein paar wenige Plätze frei waren.

Kaum saßen wir, schaute ich mich nach Jay um und entdeckte ihn weiter links drei Sitzreihen vor uns. Er überragte die ihn umgebenden Kommilitonen fast um einen Kopf. Sein braunes Haar fiel ihm zerzaust in die Stirn, während er nach unten sah und einen Flyer las.

Ich wollte ihm nicht über die Köpfe der anderen hinweg zurufen. Später würde ich ihn abfangen und mit Nate bekannt machen.

Professor Kelsey war der Erste, der sich uns vorstellte, gefolgt von zwei weiteren Professoren, Dozenten und dem Fachschaftsrat.

Nach etwa einer Stunde wurden wir wieder entlassen. Am nächsten Tag würde das Studentenleben richtig losgehen. Da ich Professor Kelsey mit seiner gemütlichen Art sympathisch fand, entschied ich, neben den Pflichtfächern in Politikwissenschaft zusätzlich einen Kurs bei ihm in Psychologie zu belegen.

Während unsere Kommilitonen allmählich aus dem Saal strömten, blieben Nate und ich noch sitzen. Doch als Jay aufstand und darauf wartete, dass die Studenten vor ihm aus der Sitzreihe traten, scheuchte ich Nate auf und drängte ihn zur Eile. Mir fiel auf, dass ich nicht die Einzige war, die Jay ausgiebig betrachtete. Viele Augen waren auf ihn gerichtet. Er hatte etwas Anziehendes an sich, eine besondere Aura.

Als er beinahe bei der Tür angekommen war, zog er seine Jacke über, die er in der Hand getragen und der ich bisher keine Beachtung geschenkt hatte. Ich zuckte zusammen, starrte nun auf seinen Rücken, wo auf dem schwarzen Leder der Schriftzug der Road Kings zu erkennen war.

Scheiße, das durfte jetzt nicht wahr sein. Er war dieser Motorradfahrer – ausgerechnet er.

»Hey, hörst du mir überhaupt zu?« Nate schnippte mit den Fingern vor meinem Gesicht und folgte dann meinem Blick. Jay war inzwischen durch die Tür verschwunden.

»Ähm … Was?«

Nate verzog den Mund. »Wollen wir in der Mensa noch was zusammen essen, bevor du ins Tierheim fährst?«

»Klar, gern.«

Er ging voran. »Mal sehen, was die so im Angebot haben.«

»Die Wochenkarte der Mensa gibt es als App«, ließ ich ihn wissen, lief ihm nach, zückte mein Smartphone und begann ihm den Speiseplan vorzulesen.

»War ja klar, dass du kleiner Streber das schon wieder auf dem Schirm hast.« Er legte mir lässig einen Arm um die Schultern. »Ich will nur noch kurz schauen, ob sich was an den Terminen fürs Footballtraining geändert hat.«

Er führte mich über den Flur zu einer Infotafel, vor der Jay stand und sich etwas notierte.

»Was hat denn ein Road King hier verloren?«, flüsterte Nate, als er ihn erblickte. Kurz bevor wir ihn erreichten, blieb er abrupt stehen und hielt mich zurück. »Ist die Lederjacke mit dem Logo der Gang in Harvard überhaupt erlaubt?«

Jay drehte sich langsam zu uns um. Zweifellos hatte er jedes Wort von Nate verstanden. Meine ganze Konzentration lag auf seinen hellen bernsteinfarbenen Augen, mit denen er mich eindringlich musterte.

Mein Bruder räusperte sich. Er spannte sich neben mir merklich an und ballte die Hände zu Fäusten.

Ich wollte die beiden einander vorstellen. Doch als Jay sich meinem Bruder nun zuwandte, spürte ich ihre gegenseitige Abneigung und brachte keinen Ton heraus.

Jay ließ uns schließlich wortlos stehen. Ich kämpfte damit, meinen Puls unter Kontrolle zu bringen, während er im Pulk der anderen Studenten verschwand.

3. Kapitel

Nicht einmal ein Hallo hatte ich über die Lippen gebracht. Dabei hatte ich mich bei unserer ersten Begegnung in seiner Gegenwart so wohlgefühlt. Allein beim Gedanken an unser Gespräch überlief mich ein warmer Schauer. Warum war er jetzt so abweisend gewesen? Er musste Nates Worte als Beleidigung aufgefasst haben.

Ich seufzte. Nicht einmal bei der Arbeit im Tierheim bekam ich Jays auffällige helle Augen aus dem Kopf. Wie er es wohl als Mitglied der Road Kings geschafft hatte, in Harvard aufgenommen zu werden?

Ich half Dr. Lorris, dem Leiter des Tierheims, die neu eingetroffenen Medikamente in den Arzneischrank zu sortieren, und überprüfte bei dieser Gelegenheit die Haltbarkeitsangaben der vorhandenen Präparate. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt abgelaufen war, lag allerdings bei null. Bei der Vielzahl von verwahrlosten und verletzten Tieren, die hier aufgenommen wurden, gingen die Medikamente viel zu schnell aus. Nur dank der Sponsoren, zu denen auch Mom gehörte, und ehrenamtlichen Helfern wie mir konnte sich das Tierheim über Wasser halten.

»Es kommt ein Neuzugang«, sagte Dr. Lorris mit Blick aus dem Fenster. »Wir haben mehr Arbeit als Leute. Ich habe erst heute wieder einen Antrag an die Stadt gestellt und deutlich gemacht, wie dringend wir Arbeitskräfte brauchen.« Er strich sich über seine dunklen kurzen Locken. »Mach das hier bitte noch fertig, Tara. Du findest mich dann im Behandlungszimmer.« Er zog sich den Kittel über und verließ den Raum.

Ich sah nach draußen und beobachtete, wie ein Kleintier, in eine Decke gewickelt, aus dem Laderaum des Transporters gehoben wurde. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was es war.

Nachdem ich alle Medikamente verstaut hatte, ging ich nach nebenan, wo Dr. Lorris sich über den Behandlungstisch beugte und einem völlig abgemagerten Kätzchen eine Infusion legte. Ich trat neben Toby, der Tiermedizin studierte und hier sein Pflichtpraktikum absolvierte. Er sah mich an, kräuselte seine mit Sommersprossen gesprenkelte Nase und schüttelte wenig hoffnungsvoll den Kopf.

»Die Kleine besteht nur noch aus Haut und Knochen«, sagte er und strich über ihr rot getigertes Fell.

Ich kraulte das Kätzchen hinter den Ohren, doch es schien die Berührung nicht einmal wahrzunehmen. Seine Atmung ging flach, die Augen blieben geschlossen. Da sie ganz verklebt waren, nahm ich ein Wattestäbchen, tränkte es mit sterilisiertem Wasser und löste vorsichtig die Kruste.

»Beträufle bitte die Augen«, bat Dr. Lorris mich. Er reichte mir ein Fläschchen Augentropfen und zog dann eine Spritze auf. »Mehr können wir vorerst nicht tun.«

»Wir bringen das Kätzchen in den Quarantäneraum.« Toby übergab mir den Infusionsbeutel, ehe er mit den flachen Händen unter den ausgemergelten Körper glitt und das Tier hochhob.

Ich folgte ihm in den besagten Raum und sah ihm dabei zu, wie er das Fellbündel in eine Box legte. »Soll ich das Aufnahmeprotokoll ausfüllen?«, fragte ich.

»Das übernehme ich. Du hast schon längst Feierabend.«

Ein Blick auf die Wanduhr bestätigte mir, dass ich mal wieder mehr als eine Stunde überzogen hatte. Trotzdem machte ich noch meine Runde, um nach allen Tieren zu sehen und meine Lieblinge zu streicheln. Dann verabschiedete ich mich von Dr. Lorris und Toby, ging nach draußen und lief über den Hof.

Kaum saß ich im Auto, schlich sich abermals Jay in meine Gedanken. Wie viele Kurse wir wohl gemeinsam belegten? Nach der blöden Situation mit Nate war ich verunsichert, wie ich mich ihm gegenüber bei unserer nächsten Begegnung verhalten sollte. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, ihn wiederzusehen. Umso enttäuschter war ich darüber, wie unser Zusammentreffen verlaufen war. Da ich nun wusste, dass er den Road Kings angehörte, sollte ich ihn mir am besten aus dem Kopf schlagen. Doch ich war mir alles andere als sicher, ob mir das gelingen würde.

Daheim angekommen, parkte ich das Cabrio unter dem Carport, lief um das Haus herum und betrat die Veranda. Nate spielte mit den Hunden am Strand. Ich stellte meine Tasche ab, überquerte den Rasen und stieg die wenigen Stufen zu unserem Strandabschnitt hinab.

Außer in meinem Zimmer verbrachte ich hier die meiste Zeit. Meine schönsten Kindheitserinnerungen waren die, als Dad mit Nate und mir mit dem Boot rausfuhr, mit uns am Ufer Steinfiguren baute und uns das Surfen beibrachte. Ich hatte es nie geschafft, mich lange auf dem Brett zu halten. Nate hingegen war ein Naturtalent. Sport war eben genau sein Ding, während ich es vorzog, mich mit einem Buch in eine andere Welt zu träumen.

Karuso und Artus ließen von ihren Bällen ab und rannten auf mich zu, sobald sie mich bemerkten. Bonny war wieder trächtig und trottete gemütlich hinterher. Die Berner Sennenhunde waren Moms ganzer Stolz und hatten ihr schon zwei Auszeichnungen als Züchterin eingebracht. Artus stammte aus Bonnys letztem Wurf.

Ich begrüßte die Hunde mit ausgiebigen Streicheleinheiten. Ihr langes dreifarbiges Fell war seidig weich. Bonny liebte es, wenn ich sie an der Wange kraulte, wo rotbraunes Fell das schwarze vom weißen trennte.

Mein Bruder nahm von Karuso ein Stück Treibholz entgegen, holte aus und warf es im weiten Bogen ins Wasser. Als Karuso das Holzstück zurückbrachte, schüttelte er seinen nassen Körper. Da Nate auf sein Smartphone blickte und ihm keine große Beachtung schenkte, schmiss ich es weg und setzte mich dann in den Sand.

»Der Typ mit der Lederjacke …«, begann ich und stockte. »Das war Jay. Ich wollte ihn dir am letzten Orientierungstag vorstellen.«

Nate schaute von seinem Display auf. »Du hast mit dem abgehangen?« Er schob das Handy in seine Gesäßtasche, trat näher und sah auf mich herab. »Dad bläut uns immer wieder ein, uns von dieser Gang fernzuhalten. Das ist kein guter Umgang, Schwesterchen. Hast du den Blick von diesem Typen gesehen? Dem traue ich echt alles zu. Halte dich bitte von ihm fern.«

»Ich hatte keine Ahnung, dass er ein Road King ist«, erwiderte ich.

Da Dad heimgekommen war und nach den Hunden pfiff, lieferten sich Karuso und Artus ein Wettrennen zum Haus. Seine Begrüßung beschränkte sich auf ein kurzes Kraulen, weshalb sie schnell von ihm abließen und lieber im Garten herumtobten.

»Jetzt gibt es bestimmt eine Fragerunde«, sagte Nate, während wir zum Haus liefen. Bonny trottete neben uns her.

»Wie war euer erster Tag am College?«, erkundigte Dad sich und lief ins Haus. Er ging davon aus, dass wir ihm folgten, und betrat sein Arbeitszimmer.

Nate warf mir einen vielsagenden Blick zu. »Gut«, erwiderte er und lehnte sich gegen den Türrahmen.

»Habt ihr euch entschieden, welche Zusatzkurse ihr belegen wollt?«

Innerlich seufzte ich auf. »Eigentlich wird den Erstsemestern empfohlen, sich zu Beginn nur für die Grundkurse einzuschreiben. Aber Psychologie bei Professor Kelsey reizt mich auch sehr.«

Dad hob eine Augenbraue. »Wer es weit bringen will, muss auch etwas dafür tun.« Er wandte sich an Nate. »Wie sieht es bei dir aus?«

Dass er schwieg, war wohl Antwort genug.

Dad atmete tief durch. »Das Studium hat oberste Priorität. Wählt eure Zusatzkurse und stellt das Footballtraining und die Arbeit im Tierheim hintenan. Eure Hobbys dürfen eure zukünftige Karriere nicht ausbremsen.«

Ich grub die Fingernägel in meine Handballen. Seit er Bürgermeister war, hatte er sich verändert. Er stellte hohe Anforderungen an sich selbst und wollte sein Amt bestmöglich ausführen. Mir kam es so vor, als wolle er Grandpa beweisen, dass er sich beruflich mit ihm messen konnte. Der Druck der Öffentlichkeit war enorm, und nun mussten Nate und ich dem auch gerecht werden.

»Das bekomme ich unter einen Hut«, versicherte ich ihm.

Nate nickte. »Ich auch.«

Dad musterte uns. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und klappte den Laptop auf, um uns zu verdeutlichen, dass er noch zu tun hatte.

Ich vermisste die Tage, an denen er seine Zeit uns statt der Arbeit gewidmet hatte. Allerdings waren wir keine Kinder mehr und ich musste mich damit abfinden.

Nate und ich warfen uns einen kurzen Blick zu, verließen das Büro und gingen wieder nach draußen. Mom kam aus dem Wintergarten und drehte sich um ihre eigene Achse.

»Na, wie findet ihr meine neue Frisur?«

Ich betrachtete ihre Haare. Mir fiel kein Unterschied zu vorher auf.

»Sieht klasse aus«, sagte Nate.

Sie bedankte sich mit einem Lächeln für sein Kompliment und wandte sich dann an mich. »Heute Morgen war ich mit den Hunden bei Dr. Lorris und habe Bonny durchchecken lassen«, berichtete sie mir. »Laut Ultraschall sind es sieben Föten.«

»Das hat er mir schon erzählt. Ich soll dir von ihm noch mal für deine Spende danken. Der Medizinschrank ist wieder gefüllt.«

Sie lächelte erneut und nickte. Dann lief sie zu den Hunden in den Garten. Mom war eine attraktive Frau, der man ihr Alter nicht ansah, was vermutlich auch an ihrer lebensfrohen Art lag. Ich bewunderte sie dafür, wie engagiert sie sich für soziale Projekte einsetzte. Allerdings war auch für sie die Arbeit meistens wichtiger als ihre Kinder. Zu Roberta hatten Nate und ich eine viel engere Bindung. Seit ich denken konnte, war sie bei uns. Sie hatte uns großgezogen.

Da Nate wieder an seinem Smartphone hing, machte ich mich davon und ging zu ihr in die Küche. Ich half ihr dabei, den Tisch im Wintergarten einzudecken. Kurz darauf fanden sich alle Familienmitglieder zum Essen ein.

Dad küsste Mom zur Begrüßung auf die Wange und rückte ihr den Stuhl zurecht.

»Mir läuft allein schon bei dem Geruch das Wasser im Mund zusammen«, sagte Grandpa. Er klopfte mir beim Vorbeigehen auf die Schulter und setzte sich Dad gegenüber an die andere Stirnseite der Tafel. »Hast du inzwischen die aktuellen Zahlen vorliegen?«, erkundigte er sich bei ihm.

Dad faltete die Serviette auf und legte sie auf seinen Schoß. »Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, und bis auf die untersten Einkommensgruppen sind die Einkünfte der privaten Haushalte im Schnitt um fünfzehn Prozent gestiegen.«

Mom seufzte. »Bitte. Keine Politik am Esstisch.« Sie saß neben Dad. Nate und ich nahmen ihr gegenüber Platz.

Ich freute mich auf meinen Zucchiniauflauf. Roberta war eine begnadete Köchin.

Dad schnitt ein Stück von seinem Schmorbraten und wandte sich Mom zu. »Hat die Kontrolluntersuchung bei Bonny etwas ergeben?«

»Die Kleinen gedeihen prächtig.«

»Wie lange dauert es denn noch bis zur Geburt?«, fragte Nate kauend.

»In ungefähr drei Wochen ist es so weit.«

»Habt ihr heute Professor Barro kennengelernt?«, erkundigte sich Grandpa bei Nate und mir. »Wir waren im selben Studiengang in Yale.«

»Es haben sich einige Professoren vorgestellt«, antwortete Nate. »Aber ich hab die meisten Namen wieder vergessen.«

»Wozu warst du überhaupt dort, wenn du dir nicht mal die grundlegendsten Informationen merken kannst?«, fragte Grandpa und schüttelte den Kopf.

»Hm …« Nate überlegte. »Ich glaube, ich war abgelenkt, weil ein Road King anwesend war.«

Dad führte gerade die Gabel zum Mund und hielt mitten in der Bewegung inne. »Wie bitte? Als Student?«

Nate nickte.

Ich hatte Jay sofort wieder vor Augen. Doch dann bemerkte ich, wie Grandpa regelrecht erstarrte, und meine Aufmerksamkeit galt augenblicklich ihm.

»Kennt ihr den Namen des Jungen?«, fragte er und legte seine Gabel zurück auf den Teller.

»Wie sieht er aus?«, brach es aus Dad heraus, bevor wir antworten konnten.

»Er heißt Jay, ist sehr groß, hat braunes zerzaustes Haar und helle bernsteinfarbene Augen«, kam es mir viel zu schnell über die Lippen. Nate sah mich irritiert an.

»Das ist doch wohl jetzt ein schlechter Scherz?«, stieß Dad aus. »Silver hat gar nicht die Mittel, seinem Sohn das Studium zu finanzieren.«

»Vielleicht hat er ein Stipendium erhalten«, sagte Grandpa so leise, dass ich ihn kaum verstand. Er rieb sich immerzu das Kinn, wirkte in Gedanken abwesend.

»Was kann einer von dieser Bande schon vorweisen?« Dad gab einen abfälligen Laut von sich. »Ich will nicht, dass der Silver-Spross in Taras und Nates Nähe kommt.« Er warf die Serviette auf den Tisch, stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen.

Nate und ich tauschten Blicke. Dads und Grandpas Abneigung gegen die Motorradgang war kein Geheimnis. Den Namen Silver hörte ich allerdings zum ersten Mal und es war offensichtlich, wie verhasst diese Familie den beiden war.

Dad blieb neben uns stehen und fuhr sich über den Nacken. »Ihr werdet euch von diesem Jungen fernhalten. Zwischen euch wird es keinerlei Kontakt geben. Ich will nicht, dass ihr mit Jay Silver redet, geschweige denn auch nur in seine Richtung schaut. Habt ihr mich verstanden?«

Jay Silver … In meinem Bauch machte sich ein flaues Gefühl breit. Nate nickte und ich tat es ihm gleich.

4. Kapitel

Nate und ich belegten sämtliche Kurse gemeinsam. Einzig Psychologie hatte ich zusätzlich gewählt, weshalb ich nun ohne ihn unterwegs zu Professor Kelseys Vorlesung war.

Die ganze Zeit zermarterte ich mir über den Verlauf des Abendessens am Tag zuvor den Kopf. Woher kannte Dad Jay Silvers Familie? Auch wenn sie zu den Road Kings gehörten, fand ich seine Reaktion völlig überzogen. Nate meinte, da steckte bestimmt etwas Persönliches dahinter. Aber da er sowieso nicht vorhatte, sich mit Jay abzugeben, war es ihm egal.

Als ich das College-Parkhaus erreichte, sah ich das Motorrad wieder neben der Einfahrt stehen. Jay konnte ich nirgends entdecken. Auf dem Campus scannte ich die Gesichter der Studenten, die mir entgegenkamen. Dads Anweisung in Bezug auf Jay hatte mich verunsichert.

Im Audimax steuerte ich auf die hintere Sitzreihe zu und blieb bei einem Mädchen mit dunkler Lockenmähne stehen. Sie signalisierte mir mit einem freundlichen Nicken, dass der Platz neben ihr frei war.

»Ich bin Paige«, sagte sie, als ich mich setzte.

»Tara.« Wir gaben uns die Hände.

Sie lächelte und fuhr mit den Zähnen über ihr seitliches Lippenpiercing. »Ich finde, er sieht aus wie Santa Claus.«

Ich hob die Augenbrauen. »Wie bitte?«

»Professor Kelsey.« Sie deutete mit dem Kinn nach vorn zum Rednerpult.

Ich betrachtete den Mann mit seinem fülligen Bauch, dem weißen Haar und Vollbart und musste ihr recht geben. Er ging gerade zur vorderen Tür, um diese zu schließen. Unwillkürlich ließ ich meinen Blick über meine Kommilitonen gleiten und suchte nach einem großen Jungen mit braunen Haaren. Erst nachdem ich mich versichert hatte, dass er nicht da war, schaffte ich es, mich einigermaßen auf den Kurs zu konzentrieren.

Professor Kelsey informierte uns über die bevorstehenden Themengebiete und nannte uns Bücher, die wir zu lesen hatten. Bis zu den ersten Semesterferien sollten wir uns mit jeweils einem Mitstudenten zusammentun, über Emotionspsychologie recherchieren und ein dazugehöriges Thema in einer Präsentation vortragen.

»Wollen wir das Referat zusammen angehen?«, erkundigte sich Paige, als der Professor uns entließ.

Ich fragte mich, ob sie wusste, wer ich war.

»Gern«, erwiderte ich. »Aber ich muss dich warnen. Ich schiebe Dinge nicht gerne auf, sondern packe sie lieber gleich an, um sie abhaken zu können.«

Sie wickelte sich eine lockige Strähne um den Finger. »Abhaken klingt gut für mich.«

Ich verengte die Augen und musterte sie. »Bist du sicher?«

»Klar. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser.« Sie stand auf. »Was hältst du davon, wenn wir jetzt gleich in die Bibliothek gehen und uns ein Thema aussuchen?«

Ich sah auf meine Armbanduhr. »Okay. Ich hab noch eine Stunde Zeit.«

Als würden wir uns schon länger kennen, hakte Paige sich bei mir unter und legte ein beachtliches Tempo vor. »Erzähl mir mal was über dich«, forderte sie mich auf. »Woher kommst du?«

Okay, sie hatte tatsächlich keine Ahnung, wer ich war. »Ich wohne hier in Boston.«

»Echt? Ich auch.«

Merkwürdig, sie schien nicht viel von der Klatschpresse mitzubekommen.

»Auf welche Schule bist du gegangen?«, fragte sie.

»Latin School«, erwiderte ich zögernd.

»Oh, nobel.« Sie betonte jedes Wort, aber es klang eher gespielt hochmütig als abwertend.

»Und du?«

»In Dorchester«, antwortete sie. »Wie du siehst, habe ich es überlebt.« Sie zwinkerte mir zu.

Anscheinend war ihr mein kurzes Zucken nicht entgangen. Wenn von irgendwelchen Schießereien die Rede war, wurde dieser Stadtteil von Boston meist im selben Atemzug genannt. Allerdings gab es dort auch schöne und ruhige Ecken, und ich ging davon aus, dass Paige im guten Dorchester zu Hause war.

»Mal sehen, was wir zum Thema Emotionspsychologie finden«, sagte ich, als wir die Bibliothek erreichten.

Sie hielt mir die Tür auf. »Solange wir uns nicht mit Psychopathen auseinandersetzen müssen, ist mir alles egal. Davon gibt es schon in meinem Wohnviertel genug.«

Ich warf ihr einen skeptischen Blick zu. Paige bog vor mir in einen Korridor und streifte mit ihrer Hand über die aneinandergereihten Bücher im Regal. Sie hatte einen leichten, federnden Gang, der Rock ihres knielangen dunkelblauen Kleides umspielte ihre Beine. Ihre Kräusellocken wippten. Wenn sie aus einer zwielichtigen Wohngegend stammte, würde Dad meinen Kontakt zu ihr nicht gutheißen. Allerdings musste ich das ja nicht vor ihm erwähnen. Sie war keine Freundin, sondern einfach nur eine Kommilitonin, mit der ich ein Referat vorbereitete. Ich hatte mich immer daran gestört, wenn andere mir mit Vorurteilen begegneten, deshalb war es nur fair, ihr eine Chance zu geben. Sollte Paige eher hinderlich als hilfreich sein, würde ich eben allein ein Thema bearbeiten. Ich hatte schon zu Schulzeiten jeglichen Schreibkram für zwei erledigt. Nate war als Quarterback durch sein Footballtraining so ausgelastet gewesen, dass ihm für die Hausaufgaben kaum Zeit geblieben war.

»Na schön, dann wollen wir mal.« Paige blieb vor einem Regal mit Literatur über Psychologie stehen und griff nach einem Buch.

Nachdem ich mich ebenfalls mit einigen Wälzern eingedeckt hatte, suchten wir im Lesesaal zwei freie Sitzplätze. Raumhohe Fenster und Tischlampen mit grünen Glasschirmen sorgten für ausreichend Licht. Mich beeindruckte die hohe Gewölbedecke.

»Da drüben ist noch Platz«, sagte Paige und steuerte auf einen der langen Tische zu.

Ich wurde unwillkürlich langsamer, als ich niemand Geringeren als Jay dort sitzen sah. Er hatte Bücher vor sich ausgebreitet und schrieb in ein Notizheft. Allein sein Anblick brachte etwas tief in mir in Aufruhr.

»Hey, Jay«, grüßte Paige ihn im Vorbeigehen und setzte sich drei Stühle weiter auf einen freien Platz.

Sie kannte ihn? Echt jetzt?

Er schaute auf, nickte ihr zu und widmete sich wieder seinen Notizen.

»Tara, wo bleibst du denn?« Erst als Paige meinen Namen sagte, wurde mir klar, dass ich stehen geblieben war und ihn unverfroren anstarrte.

Er sah zu ihr und folgte dann ihrem Blick, weshalb ich hastig zu Boden schaute, um den Tisch herumlief und mich Paige gegenübersetzte. Dad wollte nicht, dass Nate und ich zu ihm Kontakt hatten. Und so abweisend, wie Jay sich gestern meinem Bruder und mir gegenüber verhalten hatte, schien er daran auch keinerlei Interesse zu haben. Er hatte Nates Worte aufgeschnappt und sich nun anscheinend ein anderes Urteil über mich gebildet. Dabei hatten wir uns in der Woche zuvor so gut verstanden.

Ich legte die Bücher vor mir ab, blätterte eins auf und tat beschäftigt. Mehrfach war ich versucht, den Kopf in seine Richtung zu drehen. Doch ich konnte regelrecht spüren, dass seine Aufmerksamkeit nun auf mir lag, daher ließ ich es bleiben. Zudem kam es mir vor, als würden sämtliche Studenten, die zwischen uns am Tisch saßen, mich ins Visier nehmen. Im Gegensatz zu Paige war ihnen vermutlich klar, wen sie mit mir vor sich hatten.

»Gemüse für die Psyche«, sagte sie und wackelte übertrieben mit den Augenbrauen. »Das ist doch mal ein spannendes Thema.«

Ich konnte nicht anders und lachte. Mit dem Finger glitt ich über das Inhaltsverzeichnis meines Buches. »Warum Patienten ihren Arzt belügen«, las ich vor.

»Bloß nicht«, erwiderte Paige. »Dafür müssten wir in eine Praxis oder Klinik. Da setze ich keinen Fuß rein, solange ich gesund bin. Und außerdem ist das bestimmt ziemlich aufwendig, bis wir Ärzte finden, die sich dazu interviewen lassen. Von der ärztlichen Schweigepflicht mal ganz abgesehen.«

Mir kam eine Idee. »Was hältst du davon: Ich habe einen guten Draht zum Tierheim. Dort kann ich mit Unterstützung für das Referat rechnen, und Tiere haben definitiv einen Einfluss auf die menschliche Psyche.«

Paige nickte. »Klingt gut.«

Ich schlug das Buch zu. »Dann haben wir das also geklärt. Ich frage heute gleich mal nach, inwieweit Dr. Lorris uns helfen kann.«

»Könntet ihr vielleicht etwas leiser sein«, zischte die Studentin neben mir.

Drei Plätze weiter, auf der anderen Seite des Tisches, nahm ich eine Bewegung wahr. Ich sah zu, wie Jay aufstand. Dabei traf sein finsterer Blick auf meinen, bevor er sich abwandte und ging. Er schien plötzlich ein anderer Mensch zu sein. Von dem witzigen und sympathischen Typen unter dem Baum war nichts mehr zu sehen. Ich fragte mich, ob der nette oder der unfreundliche Jay sein wahres Naturell war.

»Alles gut bei dir?«, fragte Paige, da ich auf seinen leeren Platz starrte.

Ich stand auf. »Ja, alles bestens. Ich melde mich bei dir, sobald ich mit Dr. Lorris gesprochen habe.«

»Warte«, rief sie, als ich schon loslief. Die Studentin neben ihr seufzte. »Wir müssen noch unsere Nummern tauschen.« Sie kam zu mir und reichte mir ihr Smartphone, damit ich meine Telefonnummer eintippte.

»Wir hören und sehen uns«, sagte ich, gab es ihr zurück und machte mich auf den Weg.

Ich hatte mit Nate ausgemacht, mich vorm Parkhaus mit ihm zu treffen. Wir wollten in der Mensa zusammen essen, bevor er zum Testtraining musste und ich zu meinen Tieren fuhr. Sie waren mein Ausgleich, stellten keine Forderungen. Es war jedes Mal aufs Neue spannend, was mich im Tierheim erwartete. Erfreuliche und traurige Tage wechselten sich ab. Aufgrund der schlechten Verfassung des Kätzchens ahnte ich heute nichts Gutes.

Nate wartete bereits auf mich und umarmte mich zur Begrüßung. Hinter ihm bemerkte ich die verlassene Harley, bemühte mich aber, ihr keine weitere Beachtung zu schenken.

»Wie war dein Seminar?«, erkundigte er sich.

Seine Frage war kaum zu verstehen, weil sich zwei Motorräder lautstark näherten. Die Biker kamen nicht weit von uns entfernt zum Stehen, direkt neben Jays Maschine. Sofort schaute ich mich um. Das konnte nur bedeuten, dass er bald hier auftauchte. Und da sah ich ihn auch schon in unsere Richtung kommen. Ich verkrampfte mich zunehmend.

Er ging an Nate und mir vorbei, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Es schien, als würde er uns gar nicht wahrnehmen. Als er seine Freunde erreichte, fiel mir auf, dass er heute im Gegensatz zu ihnen keine Lederjacke trug. Sein T-Shirt und die Jeans waren schwarz.

»Das werden ja immer mehr«, murmelte Nate.

»Na, sieh mal einer an«, rief einer der Biker. Die Motoren der schweren Maschinen standen mittlerweile still. »Die Sprösslinge unseres ach so geliebten Bürgermeisters.«