23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Info 3

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Rudolf Steiner und sein Werk sind umstritten. Während die einen ihn als liberalen Denker und Begründer der Waldorfpädagogik, der anthroposophischen Heilpädagogik und Medizin sowie der biologisch-dynamischen Landwirtschaft würdigen, kritisieren ihn andere als Nationalisten und Rassisten. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, seine gesellschaftliche Wirksamkeit in einem differenzierten Licht zu sehen. Dazu werden die Stationen seines Lebens und Wirkens im Kontext seiner Zeit unter vier Gesichtspunkten nachgezeichnet: seiner Freiheitsphilosophie, seiner Positionierung zu den Menschenrechten, seiner Haltung zur deutschen Nation und seinen Aussagen zu „Rassen“. Auf diese Weise entsteht ein facettenreiches Bild des ideellen Horizonts einer Persönlichkeit, deren Biografie sich im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vor der Folie von Imperialismus und Nationalismus, der Weltkriegskatastrophe und den revolutionären Umbrüchen in der Anfangsphase der Weimarer Republik entfaltete.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Albert SchmelzerRudolf Steiner im Spannungsfeld von Freiheitsphilosophie, Menschenrechten, Nation und „Rasse“

ISBN E-Book 978-3-95779-232-7

ISBN gedruckte Version 978-3-95779-231-0

Diesem E-Book liegt die erste Auflage 2025 der gedruckten Ausgabe zugrunde.

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

Erste Auflage 2025

© Info3 Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG

Frankfurt am Main, 2025

Satz: Ulrich Schmid, de∙te∙pe, Aalen

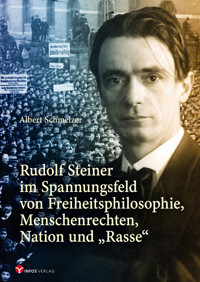

Umschlag: Frank Schubert, Frankfurt am Main, unter Verwendung eines Fotos der Novemberrevolution 1918 sowie eines Fotos von Rudolf Steiner im Jahr 1905, aufgenommen von Otto Rietmann

Info3 Verlag

Kirchgartenstraße 1, 60439 Frankfurt am Main

Tel. 069 58 46 47, E-Mail: [email protected]

www.info3.de

Über dieses Buch

Rudolf Steiner und sein Werk sind umstritten. Während die einen ihn als liberalen Denker und Begründer der Waldorfpädagogik, der anthroposophischen Heilpädagogik und Medizin sowie der biologisch-dynamischen Landwirtschaft würdigen, kritisieren ihn andere als Nationalisten und Rassisten. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, seine gesellschaftliche Wirksamkeit in einem differenzierten Licht zu sehen. Dazu werden die Stationen seines Lebens und Wirkens im Kontext seiner Zeit unter vier Gesichtspunkten nachgezeichnet: seiner Freiheitsphilosophie, seiner Positionierung zu den Menschenrechten, seiner Haltung zur deutschen Nation und seinen Aussagen zu „Rassen“. Auf diese Weise entsteht ein facettenreiches Bild des ideellen Horizonts einer Persönlichkeit, deren Biografie sich im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vor der Folie von Imperialismus und Nationalismus, der Weltkriegskatastrophe und den revolutionären Umbrüchen in der Anfangsphase der Weimarer Republik entfaltete.

Über den Autor

Albert Schmelzer hat von 1978 bis 1991 an der Oberstufe der Mannheimer Waldorfschule die Fächer Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte und Religion unterrichtet. Nach einer Promotion in Geschichte über Rudolf Steiners Einsatz für den Selbstverwaltungsimpuls im Kontext der Dreigliederungsbewegung 1919 war er dann lange Jahre in der Waldorf-Lehrerbildung in Mannheim tätig. Im Jahr 2003 hat er an der Gründung der Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim-Neckarstadt mitgewirkt und ist seit 2012 Professor für Allgemeine Pädagogik mit den Schwerpunkten Waldorfpädagogik und Interkulturalität an der Alanus Hochschule. Zahlreiche Veröffentlichungen auf den Feldern Geschichtsdidaktik, Waldorfpädagogik, Weltreligionen und Interkulturelle Pädagogik.

„Insgesamt steht die anthroposophische Bewegung vor der Aufgabe, tradierte Inhalte immer wieder und immer genauer zu hinterfragen und produktive Antworten auf die sich wandelnden Herausforderungen zu finden. In diesem Zusammenhang ist auch der Mut gefordert, sich von überkommenen Inhalten zu lösen.“

Albert Schmelzer

Inhalt

1Einleitung

2Der zeitgeschichtliche Horizont

2.1Das Jahr 1492: Auftakt von Rassismus und Kolonialismus

2.2Die Idee der Menschenrechte und die Amerikanische und Französische Revolution

2.3Der deutsche Idealismus: Ambivalenz von Freiheitsphilosophie und Rassenvorurteilen

2.4Nationalismus und Rassenlehren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

2.5Reichsgründung, radikaler Nationalismus, Kolonialpolitik und Eugenik

2.6Wissenschaftlicher Sozialismus, Frauenbewegung, Theosophie

2.7Grundlegende Begriffe

3Kindheit und Jugend Rudolf Steiners (1861 – 1878)

3.1Herkunft

3.2Erfahrungen und Lernen

3.3Zusammenfassung

4Die Wiener Jahre (1879 – 1890)

4.1Philosophische Interessen

4.2Ausflug in die Politik

4.3Anmerkungen zum Judentum

4.4Zusammenfassung

5Weimar (1890 – 1897)

5.1Die Philosophie der Freiheit

5.2Variationen des Individualismus: Stirner, Nietzsche, Goethe

5.3Deutsche Realitäten

5.4Zusammenfassung

6Im Trubel Berlins

6.1Zu Bismarck, Dreyfus und Antisemitismus

6.2Individualismus und Evolution

6.3Soziologisches Grundgesetz und individualistischer Anarchismus

6.4Zusammenfassung

7Die Wende zur Theosophie

7.1Annäherung: Die Mystik und Das Christentum als mystische Tatsache

7.2Steiners Aufstieg zum Generalsekretär der deutschen Sektion

7.3Theosophische Rassenkonzepte

7.4Aneignung der theosophischen Rassenkonzepte

7.5Zusammenfassung

8Aufbauarbeit

8.1Für eine praktisch wirksame spirituelle Weltanschauung, Solidarität und Frieden

8.2Modifikationen zu den „Rassen“

8.3Die Geheimwissenschaft im Umriss

8.4Zusammenfassung

9Die Jahre 1910 – 1914

9.1Der „Volksseelenzyklus“

9.2Die Trennung von der Theosophischen Gesellschaft

9.3Die Entwicklung der theosophischen bzw. anthroposophischen Arbeit

9.4Zusammenfassung

10Die erste Phase des Krieges (1914 – 1915)

10.1Vorgeschichte und Kriegsausbruch

10.2Kritik am Nationalismus

10.3Parteinahme für die Mittelmächte und Anmerkung zur weißen Hautfarbe

10.4Zusammenfassung

11Die zweite Phase (1916 – 1918)

11.1Die Idee der Dreigliederung des menschlichen Organismus

11.2Die Zeitgeschichtlichen Betrachtungen und die Memoranden

11.3Absage an Rassenideale und völkische Ideen

11.4Die Vorträge zur geschichtlichen Symptomatologie

11.5Zusammenfassung

12Das Konzept einer Dreigliederung des sozialen Organismus

12.1Kriegsende und Rätebewegung

12.2Die Kernpunkte der sozialen Frage

12.3Ideengeschichtliche Zusammenhänge

12.4Zusammenfassung

13Die Dreigliederungskampagne 1919

13.1Die Vorbereitung

13.2Die erste Phase: Information

13.3Die zweite Phase: Aufbau von gesellschaftlichen Alternativen

13.4Die dritte Phase: Kritik, Auseinandersetzung und Neuorientierung

13.5Zusammenfassung

14Die Kriegsschuldfrage und weitere gesellschaftspolitische Aktivitäten

14.1Die Moltke-Erinnerungen

14.2Der Kommende Tag

14.3Die Oberschlesien-Aktion

14.4Der West-Ost-Kongress

14.5Zusammenfassung

15Die anthroposophischen Praxisfelder

15.1Die Waldorfschule

15.2Die Anthroposophische Medizin

15.3Die Christengemeinschaft

15.4Die biologisch-dynamische Landwirtschaft

15.5Die anthroposophische Heilpädagogik

15.6Zusammenfassung

16Weitere Aktivitäten der letzten Jahre

16.1Die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft

16.2Weitere Äußerungen zum Thema der „Rassen“

16.3Ein Vortrag über das Judentum und späte Aussagen

16.4Zusammenfassung

17Fazit

17.1Freiheitsphilosophie

17.2Menschenrechte

17.3Nation und Volk

17.4„Rassen“

17.5Antisemitismus und Judentum

17.6Grundtendenzen von Steiners Werk

17.7Konsequenzen und Ausblick

Literatur

Allgemeine Werke

Rudolf Steiners Werke nach der Dornacher Gesamtausgabe

1Einleitung

Rudolf Steiner ist am 25. März 1925 verstorben. Doch auch über hundert Jahre nach seinem Tod ist sein Werk umstritten. Einerseits sind die auf ihn zurückgehenden Innovationen: die Waldorfpädagogik, die anthroposophische Medizin mit den Heilmitteln von Weleda und Wala und die biologisch-dynamische Landwirtschaft mit den Demeter-Lebensmitteln inzwischen mehr oder weniger selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft geworden. Andererseits werden teils massive Vorbehalte vorgebracht: die von ihm vertretene Anthroposophie sei „im Kern eine elitäre, dogmatische, irrationale, esoterische, rassistische, antiaufklärerische Weltanschauung.“1

Die wissenschaftlichen Urteile sind zumeist ausgewogener, doch ebenfalls kontrovers. Das zeigt sich zum einen an den Biografien: Während die Darstellungen von Christoph Lindenberg2, Peter Selg3, Martina Sam4, David Marc Hoffmann5 und Wolfgang Müller6 eher wohlwollend und affirmativ gehalten sind, schlagen die Lebensbeschreibungen von Helmut Zander7 und Heiner Ullrich8 deutlich kritischere Töne an. Kontrovers sind auch die Texte, welche sich systematisch mit dem Werk Steiners auseinandersetzen. Hier ist zunächst die breit angelegte Studie von Helmut Zander Anthroposophie in Deutschland aus dem Jahre 2007 zu nennen.9 Auf Zanders Thesen, welche das theosophische Erbe Steiners betonen und seine Wissenschaftlichkeit in Zweifel ziehen, hat es die Replik von Lorenzo Ravagli Zanders Erzählungen. Eine kritische Analyse des Werkes „Anthroposophie in Deutschland“10 gegeben, ebenso den von Rahel Uhlenhoff herausgegebenen Sammelband Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart11 mit Beiträgen anthroposophischer Wissenschaftler zu einer Reihe von Einzelthemen, u. a. zu Steiners Verhältnis zur Naturwissenschaft, zu seiner philosophiegeschichtlichen Einordnung, seinen Anregungen für die Pädagogik und Heilpädagogik, die Medizin und Landwirtschaft sowie zu seinen sozialen Impulsen.

Besonders umstritten sind – neben der Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie – Steiners Aussagen zu „Rassen“ und Völkern. Hier steht der Verdacht des Rassismus im Raum, teilweise auch die These, die Anthroposophie habe zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen. Bei diesem Thema liegen Kritiker wie Apologeten Steiners weit auseinander, die wichtigsten Studien belegen dies. Während Manfred Leist, Lorenzo Ravagli, Hans-Jürgen Bader12, Uwe Werner13, Robert Rose14 und Peter Selg15 Steiner unter Berufung auf seinen Individualismus und Kosmopolitismus gegen den Vorwurf des Rassismus und Antisemitismus in Schutz nehmen, diagnostizieren Kritiker wie Georg Otto Schmid16, wiederum Helmut Zander17, Peter Staudenmaier18, Ansgar Martins19, Jana Husmann20 und Israel Koren21 – um nur die wichtigsten und am wenigsten polemischen zu nennen – rassistische und antisemitische Aussagen Steiners, teilweise auch mit dem Hinweis, Versatzstücke dieser Anschauungen würden in der anthroposophischen Bewegung bis in die Gegenwart hinein transportiert.22

Eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit Steiners Rassenlehren bietet weiterhin der Bericht Anthroposophie und die Rassismus-Vorwürfe23 der von niederländischen Anthroposophinnen und Anthroposophen eingesetzten Kommission, welche unter der Leitung des Menschenrechtsexperten Ted A. van Baarda Steiners Werk nach eventuellen rassistischen Äußerungen untersucht hat. Die Autoren gehen allerdings der Frage nach, welche Aussagen Steiners in der Gegenwart nach holländischem Recht strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würden – eine Perspektive, welche für eine historische Urteilsfindung nur bedingt hilfreich ist.

Eine differenzierte, eher vermittelnde Position nehmen Ramon Brüll und Jens Heisterkamp in dem von ihnen verfassten Frankfurter Memorandum: Rudolf Steiner und das Thema Rassismus24 ein; sie stellen einerseits fest, dass es in Steiners Werk „einzelne Textstellen wie auch fragwürdige Teil-Diskurse […] gibt, mit denen man sich ausdrücklich nicht identifizieren kann und will“25, betonen aber andererseits im Blick auf das individualistische, freiheitliche Menschenbild der Anthroposophie und die von ihr ausgehenden Sozialimpulse den humanistischen Grundduktus von Steiners Anschauungen. Ralf Sonnenberg, der einen grundlegenden Text zu Steiners Sicht auf das Judentum und eventuelle antisemitische Tendenzen geschrieben hat26, und Michael Rißmann27 vertreten eine ähnliche Position.

Marcelo da Veiga verweist darauf, Steiner sei, in der Tradition der europäischen Aufklärung stehend, ein Vertreter des ethischen Universalismus gewesen, der die Würde jedes Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität und kultureller Prägung anerkannt habe; diese Grundtendenz seines Werks sei durch eine überzogene mediale Polemik im Anschluss an einzelne zeitbedingte Äußerungen, die heute als rassistisch gelten würden, überdeckt worden.28 Auch Wenzel M. Götte betont, „dass der rote Faden, der sich durch das schriftliche und mündliche Werk Steiners zieht, der humanistische Grundduktus“29 sei und Frank Steinwachs wendet sich gegen die Auffassung von Sandra Franz, Steiner habe eine völkische Blutsmystik vertreten.30 Albrecht Hüttig schließlich gibt einen Überblick über den wissenschaftlichen Diskurs zum Thema Rassismus in den letzten Jahrzehnten und konstatiert, die Rassismusdebatte werde „das Werk Steiners, die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik weiterhin tangieren.“31

In einem jüngeren Beitrag hat Ralf Sonnenberg auf ein Problem in der zuweilen emotional aufgeheizten Debatte hingewiesen: Weder Gegner noch Apologeten seien in der Regel bemüht, „von ihnen verwendete Termini wie ,Sozialdarwinismus‘, ,Rassismus‘, ,Nationalismus‘ oder ,Antisemitismus‘ genauer zu umreißen.“32 Stattdessen hantiere man „auf beiden Seiten mit semantisch schillernden, politisch hochgradig aufgeladenen Variablen, die je nach Intention und Standpunkt bald als Kontrastfolien zur Selbstverteidigung und Abgrenzung, bald als Nachweise für Affinitäten oder Schnittmengen herhalten können.“33 Ohne genauere Begriffserklärungen liefen allerdings solche Analysen Gefahr, „zu beliebig einsetzbaren Wurfgeschossen zu werden.“34

Eine zweite Schwierigkeit besteht in einer Unklarheit bezüglich der Beantwortung der Frage, wie stark man Steiners Aussagen zu „Rassen“ und Völkern im Verhältnis zu seinem übrigen Werk gewichtet. Liegt die zentrale Achse seiner Anschauungen, wie von Anhängern behauptet, in der Freiheitsphilosophie und der Auffassung vom Menschen als einer geistigen Individualität mitsamt den emanzipatorischen pädagogischen und gesellschaftlichen Implikationen oder, wie von Kritikern angeführt, in einer teleologischen und eurozentrischen Geschichtsmetaphysik, welche die strukturelle Grundlage für Nationalismus und kulturellen Rassismus bilde? Studien, welche sich nur auf eine oder zwei Facetten seines Werks beziehen, laufen stets Gefahr, andere Aspekte auszublenden und Ambivalenzen zu ignorieren.

Drittens gilt es im Blick auf die Beurteilung einer historischen Persönlichkeit, die Steiner ähnlich wie Kant, Hegel, Darwin, Haeckel oder Albert Schweitzer inzwischen geworden ist, die zeitliche Distanz zu beachten. Nach dem Holocaust, den Prozessen der Dekolonialisierung und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ist die Sensibilität gegenüber Diskriminierungen, Abwertungen und Rassismen enorm gestiegen und auf einem völlig anderen Stand als im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Notwendig erscheint also eine historische wie auch biografische Kontextualisierung, um Steiner vor der Folie seiner Zeit und unter Berücksichtigung seiner jeweiligen biografischen Stationen in den Blick zu bekommen.

Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, die genannten Aspekte zu berücksichtigen. Daher spannt sie einen relativ breiten Bogen und richtet den Fokus auf vier thematische Schwerpunkte in Steiners Werk:

1.Seine Freiheitsphilosophie und die damit verbundenen anthropologischen Auffassungen.

2.Seine gesellschaftspolitischen Anschauungen und kulturellen Impulse im Hinblick auf ihr Verhältnis zum modernen Menschenrechtsdiskurs.

3.Sein Verständnis der Begriffe Volk und Nation, verbunden mit der Frage, ob er nationalistische Positionen vertreten und völkischem Denken Vorschub geleistet hat.

4.Seine Aussagen zu „Rassen“.

Das Anliegen ist, die gesellschaftlichen Implikationen von Steiners Werk in den Blick zu nehmen und einzuordnen. Dabei wird besonders der Stellenwert von Individuum und kollektiven Zusammenhängen und ihr wechselseitiges Verhältnis zu untersuchen sein.

Damit bleiben – bei etwa 6000 Vorträgen und rund 30 Büchern wenig erstaunlich – viele Facetten von Steiners Werk unberührt oder werden nur am Rande erwähnt: seine zentralen anthroposophischen Auffassungen von Reinkarnation und Karma, seine Anregungen für einen meditativen Schulungsweg, seine Christologie und Hierarchienlehre, seine Anmerkungen zu nichtchristlichen Religionen wie dem Hinduismus, Buddhismus und dem Islam – auch seine Aussagen zum Judentum werden nur partiell referiert –, sein Verhältnis zu den Naturwissenschaften und vor allem seine künstlerischen Impulse für die Musik und Eurythmie, die Sprachgestaltung und das Schauspiel, die Plastik und Architektur. Immerhin aber sind mit den vier Schwerpunkten Aspekte angesprochen, welche für die Einordnung und Beurteilung von Steiners Person und Werk in den gesellschaftlichen und kulturellen Diskursen der Gegenwart von Bedeutung sind.

Entfaltet werden diese Themen in einem chronologischen Überblick über Steiners Biografie und seine Werkentwicklung, sodass Kontinuitäten und Brüche, Modifikationen und Variationen sichtbar werden. Dabei wird angestrebt, den jeweiligen kulturellen, persönlichen und situativen Kontext einzubeziehen. Das ist insofern besonders wichtig, als ein Großteil des Dargestellten Äußerungen in Vorträgen sind, welche in eine bestimmte Situation „hineingesprochen“ wurden und für einen spezifischen Hörerkreis gedacht waren.

Schließlich wird versucht, die verwendeten Begriffe vorab zu klären. Das geschieht weniger durch Definitionen als durch eine begriffsgeschichtliche Herleitung, sodass die Untersuchung mit einerseits hoffentlich genügend transparenten, andererseits nicht zu starren Begrifflichkeiten arbeitet.

Aus diesen Intentionen ergibt sich der Aufbau der Studie. In einem einführenden Kapitel wird der zeitgeschichtliche Horizont dargestellt, vor dem Rudolf Steiner gelebt und gewirkt hat. Das geschieht in relativ ausführlicher Form, weil ohne eine solche Kontextualisierung die Einordnung seiner Aussagen mit ihren vielfältigen Traditionslinien und Bezügen nicht möglich ist. Anschließend werden, unter besonderer Berücksichtigung der Themenkomplexe Freiheitsphilosophie, Menschenrechte, Nation und „Rasse“, die verschiedenen Phasen seines Lebens und Werkes geschildert. Am Ende jedes Kapitels findet sich eine Zusammenfassung, sodass die Entwicklung von Steiners Sichtweisen nachvollzogen werden kann. In einem abschließenden Kapitel wird dann der Versuch unternommen, seine Auffassungen in den Kontext seiner Zeit einzuordnen und aus heutiger Sicht zu beurteilen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen der Studie für die anthroposophische Bewegung zu ziehen sind.

Für die vielfältige Unterstützung, welche die vorliegende Studie erfahren hat, möchte ich mich herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Christiane Adam, welche den Entstehungsprozess anregend, kritisch und ermutigend begleitet hat – ohne sie wäre die Studie in dieser Form sicher nicht zustande gekommen. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kollegen Prof. Dr. Jakob Benecke, Prof. Dr. Jost Schieren, Professor Dr. Johannes Wagemann und Prof. Dr. Michael Zech sowie bei Dr. Wolfram Wessels, welche das Manuskript gelesen und kommentiert haben, manche ihre Anregungen sind in die abschließende Fassung eingeflossen. Es hat mich sehr gefreut, dass Dr. Jens Heisterkamp sofort bereit war, die Arbeit in das Programm des Info3 Verlags aufzunehmen, danke auch für das sorgfältige Lektorat durch Katharina de Roos. Schließlich möchte ich mich herzlich bei der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen bedanken, welche die Arbeit durch einen Druckkostenzuschuss und eine Aufwandsentschädigung unterstützt hat.

Noch eine Vorbemerkung zum Zitieren:

Bei Zitaten aus Originalquellen ist die Schreibweise der modernen Rechtschreibung angepasst.

In der Frage, ob es angemessen ist, in Zitaten aus historischen Quellen das N-Wort auszuschreiben, hat sich der Autor zu folgendem Vorgehen entschieden: Beim ersten vorkommenden Zitat (Kap. 2.3) hat er das Wort ausgeschrieben, um es eindeutig zu markieren; bei allen folgenden Zitaten wird es mit N**** wiedergegeben, um eine mehrfache Wiederholung des diskriminierenden Ausdrucks zu vermeiden.

2Der zeitgeschichtliche Horizont

Der Beginn der europäischen Moderne ist durch eine bemerkenswerte Paradoxie gekennzeichnet: die Gleichzeitigkeit der Ideen von individueller Selbstbestimmung, universellen Menschenrechten, der einen Menschheit und einer Vielfalt von Menschenrassen.

2.1Das Jahr 1492: Auftakt von Rassismus und Kolonialismus

Zwar hat es schon in der Antike und im Mittelalter Phänomene der gruppenbezogenen Ausgrenzung, Anfeindung und Vernichtung gegeben, man denke etwa an die Sklaverei, antisemitische Pogrome oder Hexenverfolgungen; die für den modernen Rassismus-Begriff konstitutive Kategorie der „rassischen Reinheit“ entstand allerdings erst im 15. Jahrhundert in Spanien.35 Hier fällt der Blick auf den wegweisenden Zeitpunkt des Jahres 1492 – er steht zum einen für die christliche Abgrenzung vom Islam und Judentum im Kontext der sog. spanischen Reconquista, zum anderen für den von Kolumbus beschleunigten europäischen Kolonialismus.

Vergegenwärtigen wir uns die Zusammenhänge. Nach der Eroberung des christlichen westgotischen Königreichs durch arabische Heere im Jahre 711 stand zeitweilig fast die ganze Iberische Halbinsel unter muslimischer Herrschaft. Allerdings drängten die katholischen Königreiche des Nordens den islamischen Einfluss ab der Mitte des 10. Jahrhunderts mehr und mehr zurück; nur im Süden, in Al-Andalus, hielten sich islamische Emirate, bis als letzte muslimische Bastion Granada 1492 kapitulieren musste.

Trotz dieser konfliktreichen Geschichte gab es über Jahrhunderte hinweg ein relativ friedliches Zusammenleben von Angehörigen des muslimischen, jüdischen und christlichen Glaubens; zeitweise entstand, besonders im Emirat von Cordoba, durch wechselseitigen Austausch der Ideen, Künste, Wissenschaften und Erfindungen eine regelrechte Kulturblüte. Als dann die Reconquista voranschritt, konvertierten zahlreiche Musliminnen und Muslime sowie Jüdinnen und Juden zum Christentum, um der drohenden Vertreibung und Verfolgung zu entkommen. Damit aber traten sie – zumal dann, wenn sie bildungsmäßig und ökonomisch erfolgreich waren –, in Konkurrenz zu den sog. „Altchristen“, die ihre Privilegien sichern wollten. So erklärten die Ratsherren von Toledo 1449 in den estatutos de limpieza de sangre, den Statuten über die Reinheit des Blutes, dass alle Menschen jüdischer Abstammung, die zum Christentum übergetreten waren, von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden sollten, auch dürften sie vor Gericht nicht als Zeugen auftreten.36 Damit war die Idee, dass die Abstammung wichtiger sei als der Glaube, in der Welt: „Der Rassismus war geboren.“37

Der andere Aspekt des Jahres 1492 war die Entdeckung der „Westindischen Inseln“ und ihre nachfolgende Aneignung als spanischer Besitz. Die dort lebenden Indigenen wurden als zu bekehrende Nicht-Christen betrachtet und wurden infolgedessen – wenn sie sich, oft schon aufgrund von Sprachbarrieren, nicht taufen ließen – als völlig rechtlose „Objekte“ behandelt und waren (Um-)Erziehungs- und Strafmaßnahmen schutzlos ausgeliefert. In der Folge bauten die Spanier das sog. Encomienda-System auf: Verdienten Soldaten, den conquistadores, wurden ausgedehnte Landgüter mitsamt der im Gebiet lebenden Bevölkerung zur „Nutzung“ übertragen. Die damit verbundene Zwangsarbeit, ein äußerst brutales Vorgehen, gezielter Massenmord und Krankheitserreger, denen die Indigenen schutzlos ausgeliefert waren, führten dazu, dass in den Jahrzehnten nach der Ankunft der Europäer viele Millionen der autochtonen Bevölkerung ums Leben kamen; gut drei Generationen später lag die Einwohnerzahl Mittel- und Südamerikas bei etwa zehn Prozent des Wertes, der zur Zeit der Eroberung bestanden hatte.38

Die dadurch fehlenden Arbeitskräfte wurden durch Deportationen von versklavten Afrikanerinnen und Afrikanern ersetzt, die schon ab 1510 durchgeführt wurden. Die Etablierung des spanischen Kolonialreiches war, nach dem Auftakt der Eroberung afrikanischer Küstengebiete durch die Portugiesen, der Beginn des europäischen Kolonialismus, der bald auch von Niederländern, Franzosen, Engländern, Dänen und Deutschen vorangetrieben wurde und in der Folgezeit globale Dimensionen annahm. Besonders verheerend wirkte sich dieser Kolonialismus in Afrika aus. Historiker gehen davon aus, dass in der Zeit von 1500 bis 1800 zwischen 20 und 30 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner versklavt wurden; weniger als die Hälfte kam in Amerika an. Mehrere Millionen starben schon bei der Verschleppung aus dem Landesinneren, weitere Millionen bei der Überfahrt. Dabei war diese menschenverachtende Praxis Teil eines Geschäftsmodells, welches der weißen Oberschicht in Europa und Nordamerika zu einem gewaltigen ökonomischen Aufschwung verhalf, während es zu einer Traumatisierung und zum Ausbluten afrikanischer Gesellschaften führte, welchen in der Folge koloniale Herrschaftsstrukturen übergestülpt wurden.

2.2Die Idee der Menschenrechte und die Amerikanische und Französische Revolution

Gleichzeitig mit dem Kolonialismus wurde, zunächst in England, Amerika und Frankreich, von Persönlichkeiten wie John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau und Thomas Jefferson die Idee der Menschenrechte entwickelt.

John Locke (1632–1704) vertrat, ausgehend von der jüdisch-christlichen Tradition, die Auffassung von der naturgegebenen Freiheit jedes Einzelnen.39 Er sah den Menschen als vernünftiges und lernfähiges Wesen an, welches in der Lage ist, das Zusammenleben mit den anderen Individuen selbstständig zu organisieren. Diese seine Rationalität begründet ihm zufolge seinen Anspruch, als freier Bürger anerkannt zu werden, sie garantiert zugleich, dass diese Freiheit nicht missbraucht wird. Zu den natürlichen Rechten von Freiheit und Gleichheit gehört nach Locke auch das Recht, durch Arbeit und Leistung Eigentum erwerben zu können. Seiner Ansicht nach widerspricht die Ungleichheit der Besitzverhältnisse nicht den natürlichen Rechten, denn die produktive Tätigkeit, die zum Eigentum geführt hat, kann sich für die gesamte Gesellschaft als nützlich erweisen; zudem sieht Locke den Erwerb von Eigentum als materielle Ausgestaltung der Freiheit des Individuums an. Was den Staat betrifft, so hat dieser ihm zufolge die Funktion, die Naturrechte zu garantieren; ansonsten verliert er seine Berechtigung.

Lockes Ideen sind nicht folgenlos geblieben, vielmehr war Thomas Jefferson (1743–1826), der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, von ihnen maßgeblich beeinflusst. In der Präambel der am 4. Juli 1776 verabschiedeten Erklärung heißt es:

„Wir halten folgende Wahrheiten für selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu das Leben, die Freiheit und Streben nach Glück gehören; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt sind, die ihre rechtmäßigen Befugnisse aus der Zustimmung der Regierten herleiten […].“40

Mit diesem Satz waren die Menschenrechte markant formuliert worden; die große Frage war, wie allgemein und umfassend sie verstanden und realisiert werden würden. Thomas Jefferson blieb ihnen gegenüber ambivalent: Zwar war er ein entschiedener Verfechter individueller Freiheit und allgemeiner Menschenrechte, aber als Angehöriger der Pflanzeraristokratie Virginias war er selbst Sklavenhalter und setzte sich nicht aktiv für die Abschaffung der Sklaverei ein.41

Die Verfassungen, die nach dem Zusammenbruch der britischen Autorität in den einzelnen Kolonien ausgearbeitet wurden, unterschieden sich voneinander und stellten zumeist Kompromisse zwischen dem radikal-republikanischen Flügel der patriotischen Bewegung dar, welcher besonderen Wert auf Bürgerbeteiligung und Kontrolle der Regierenden legte, und dem eher konservativ-gemäßigten, welcher auf die Stabilität der Verhältnisse bedacht war. Immerhin wurden die Zensusbestimmungen, die das aktive und passive Wahlrecht an Besitz und Steuerleistungen banden, so weit gelockert, dass im Schnitt zwischen 70 und 90 Prozent der männlichen weißen Erwachsenen aktiv am politischen Leben teilnehmen konnten, Frauen und Sklaven blieben allerdings ausgeschlossen.42

Dennoch wurde durch die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung die Bewegung des Abolitionismus, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzte, entscheidend gestärkt. Angeführt von den Quäkern positionierten sich viele Religionsgemeinschaften gegen die Sklavenhaltung. Auch zahlreiche freie Schwarze und sogar Sklaven richteten Petitionen an die Parlamente der Bundesstaaten; zudem erschien in den eher industrialisierten Regionen das System der Sklaverei als weniger effizient im Vergleich zu „freier“ Arbeit. Das führte dazu, dass in den Nordstaaten die Sklaverei sukzessive verboten wurde. Anders im Süden: Die Plantagenbesitzer wandten sich entschieden gegen jeden Versuch, die Sklavenhaltung infrage zu stellen, vielmehr intensivierten sie die Einfuhr von Sklav:innen noch. Erst nach dem Sieg der Nordstaaten im Sezessionskrieg wurde 1865 die Sklaverei abgeschafft, wobei die systematische Diskriminierung von Schwarzen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Gaststätten, Kinos und Theatern, in Krankenhäusern, Gefängnissen und Parks sowie an vielen anderen Orten aufgrund von Gesetzen auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene weiterhin andauerte, sich teilweise durch die Jim-Crow-Gesetzgebung sogar verschlimmerte.43

Die Entwicklungen im Amerika des ausgehenden 18. Jahrhunderts strahlten nach Europa aus. Besonders das französische Bürgertum, welches im Absolutismus und in der starren Ständeordnung unter staatlicher Willkür und mangelnden Partizipationsmöglichkeiten litt, drängte auf eine Veränderung der Verhältnisse. Besonders einflussreich wurde Montesquieus Werk Vom Geist der Gesetze. Ähnlich wie John Locke suchte Montesquieu (1689–1755) die menschliche Freiheit vor staatlichen Übergriffen zu schützen. Mit diesem Ziel sprach er sich für eine strikte Trennung der drei Herrschaftsfunktionen der Gesetzgebung (Legislative), ausführenden Gewalt (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative) aus.

„Alles wäre verloren, wenn derselbe Mensch oder die gleiche Körperschaft der Großen, des Adels oder des Volkes diese drei Gewalten ausüben würden: die Macht, Gesetze zu geben, die öffentlichen Beschlüsse zu vollstrecken und die Verbrechen oder die Streitsachen der Einzelnen zu richten.“44

Diese Gedanken wurden für die im September 1791 in Frankreich proklamierte Verfassung einer konstitutionellen Monarchie bestimmend. Den ersten Teil dieser Verfassung bildete eine Erklärung zu den Menschen- und Bürgerrechten:

„1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur auf dem allgemeinen Nutzen begründet werden. 2. Der Zweck jeder staatlichen Vereinigung ist der Erhaltung der natürlichen und unverjährbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung.

3. Der Ursprung der Herrschaft liegt wesensgemäß beim Volke; keine Körperschaft, kein einzelner kann Herrschaft ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht.“45

Auch hier blieb das Wahlrecht an das Vermögen gebunden, Frauen waren grundsätzlich ausgeschlossen. Die Frage, wie mit den Sklavinnen und Sklaven in den Kolonien umzugehen sei, sollte die französische Politik in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen.

In der erfolgreichen ersten Phase der Französischen Revolution waren wichtige bürgerliche Freiheiten wie die Meinungs- und Pressefreiheit, zudem die Gleichheit vor dem Recht und die Gewaltenteilung errungen worden. Der größte Teil der Bevölkerung aber, die Kleinbürger und besitzlosen Massen der Städte sowie die verarmten Bauern, war unzufrieden: Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit bestimmte die zweite Phase der revolutionären Dynamik. Diese war von den Ideen Rousseaus (1712–1778) bestimmt, der den Begriff der Gleichheit auf den ökonomischen Bereich ausdehnte und ihn mit dem Postulat der Brüderlichkeit verband: „Hinsichtlich des Reichtums ist es nötig, dass kein Bürger so reich werde, einen anderen kaufen zu können und keiner so arm, um sich verkaufen zu müssen.“46

Wenn Rousseau auch keine Eindeutigkeit in der Beurteilung des Eigentums erreichte, so ist doch die egalitäre Tendenz seiner Naturrechtslehre nicht zu übersehen, man denke etwa an die Verurteilung des Privateigentums als Quelle aller Kriege und sozialen Übel in seinem Erziehungsroman Emile. Bei einer so umfassenden Wertorientierung erhebt sich die Frage, wie sich Rousseau denn die Realisierung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit konkret vorstellt. Die Antwort gibt er im Contrat social durch die Forderung der freiwilligen Unterordnung des Einzelnen unter den „allgemeinen Willen“, der als das „allgemeine Beste“, die wahre und gerechte Ordnung, gedacht ist. Damit läuft der Gesellschaftsvertrag auf einen einheitlichen Staatskörper mit einem einheitlichen Willen hinaus, abweichende Positionen werden notfalls mit Gewalt integriert.47 Individuelle Freiheit ist damit durch das Aufgehen des Einzelnen im Kollektiv annulliert, das ursprüngliche Postulat aufgehoben. „Freiheit ist durch Gleichheit und Tugend überwunden worden […].48

Diese etatistische Tendenz mit totalitärem Potential bestimmte die weitere Entwicklung: Die Jakobiner um Robespierre errichteten im Namen von Gleichheit, Tugend und Brüderlichkeit eine Schreckensherrschaft, in der im Gewand direkter Demokratie eine kleine revolutionäre Gruppe alle Gewalten zentralisierte. Es erscheint symptomatisch, dass Olympe de Gouges (1748–1793), die im September 1791 eine „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ verfasst hatte, am 3. November 1793 wegen ihrer Kritik am Terror Robespierres hingerichtet wurde.49

Betrachtet man rückblickend den Verlauf der Französischen Revolution, so warf sie die Frage nach der Kompatibilität der Werte-Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf; es ergab sich das Problem, wie es gelingen könne, die in ihrer Beziehung spannungsreichen Ideale in einem widerspruchsfreien gesellschaftlichen Konzept zu realisieren.

Bezogen auf das Problem der Sklaverei fand der Nationalkonvent am 4. Februar 1794 eine Lösung: Nach heftigen Debatten wurde die Sklaverei abgeschafft. Umgesetzt aber wurde dieses Verbot nur halbherzig, und schon Napoleon führte die Sklaverei in Martinique, Saint-Domingue, Guadeloupe und anderen Kolonien wieder ein. Ein besonders tiefgreifendes Ereignis stellte der Aufstand versklavter Menschen in Saint-Domingue dar. Unter der Führung von Francois-Dominique Toussaint Louverture (1743–1803), einem ehemaligen Sklaven und erfolgreichen Geschäftsmann, wurde nach erbitterten Kämpfen die Republik Haiti gegründet. Die Verfassung von 1801 verbot explizit sowohl Sklaverei als auch rassistische Diskriminierung. Zwar wurde der Aufstand durch ein Expeditionsheer Napoleons vorübergehend brutal niedergeschlagen, Toussaint Louverture wurde gefangen genommen und nach Frankreich gebracht, wo er 1803 im Gefängnis starb. Dennoch konnte unter seinem Nachfolger Jean-Jacques Dessalines (1758–1806) die Unabhängigkeit Haitis schließlich gesichert werden. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte war ein Staat begründet worden, der aus einem Sklavenaufstand hervorgegangen war.

2.3Der deutsche Idealismus: Ambivalenz von Freiheitsphilosophie und Rassenvorurteilen

Parallel zur Französischen Revolution wirkten die Denker des Deutschen Idealismus, auf die sich Steiner immer wieder bezog; bei ihnen zeigt sich eine Ambivalenz von wegweisenden emanzipatorischen Ideen einerseits und abwertenden Äußerungen über nicht-europäische „Rassen“ und das Judentum andererseits.

Deutlich wird diese Koexistenz im Werk Immanuel Kants (1724–1804). Mit seinem berühmten Diktum, die Aufklärung sei „der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ und der Aufforderung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“50, ermutigte er zu individueller Erkenntnissuche und kritischem Denken und postulierte die Freiheit und Autonomie des Menschen. Mit seinem kategorischen Imperativ, so zu handeln, dass jedes vernünftige Wesen „sich selbst und die anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle,“51, begründete er die unantastbare Würde des Menschen und eine universalistische Ethik. Zudem ging er davon aus, dass „alle Menschen auf der weiten Erde zu einer und derselben Naturgattung“52 gehören, forderte in seiner Schrift Zum ewigen Frieden (1795), dass kein Staat „sich in die Verfassung eines anderen Staats gewalttätig einmischen“53 solle, kritisierte den europäischen Kolonialismus54 und formulierte die Vision eines Weltbürgerrechts: „Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden […].“55

Zugleich aber postulierte er die Existenz unterschiedlicher „Rassen“, war von der Überlegenheit der Weißen überzeugt und wertete außereuropäische Menschen ab:

„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer [gemeint sind hier die Bewohner Indiens, A.S.] haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“56

Auch vor drastischen Diskriminierungen schreckte Kant nicht zurück: Die Schwarzen Afrikas hätten „von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege“, sie seien eitel „und so plauderhaft, dass sie mit Prügeln müssen auseinander gejagt werden.“57

Kants Haltung zum Judentum war zwiespältig. Einerseits hatte er zahlreiche jüdische Freunde und Schüler und stimmte dem jüdischen Monotheismus ausdrücklich zu, verweise doch das in sich einsichtige Sittengesetz auf Zwecke, die einen Gottesbegriff erforderten.58 Andererseits behauptete er, das Judentum kenne keinen Glauben an ein zukünftiges Leben und sei daher „eigentlich gar keine Religion“, sondern ein „Inbegriff bloß statuarischer Gesetze.“59 Diese Identifikation des Judentums mit einer auf Offenbarung, nicht auf Einsicht beruhenden, rein äußerlichen Gesetzesreligiosität führte Kant schließlich zu einer Formulierung, die nach dem Holocaust kaum noch zu diskutieren ist, wenngleich sie – wie Micha Brumlik andeutet – für Kant „paradoxerweise Hoffnung und Verheißung“ auf eine von ihm erstrebte moralische Religion gewesen sein mag: „Die Euthanasie des Judentums ist die reine moralische Religion mit Verlassen aller Satzungslehren […].“60

Die Philosophin und Historikerin Bettina Stangneth hat die Frage aufgeworfen, warum Kant, wenn die letzte Konsequenz seines Religionsbegriffs das Ende der Verbindlichkeit aller Satzungen und Dogmen sei, nicht auch von einer „Euthanasie des Christentums“61 gesprochen habe; sie vermutet den Grund dafür in seiner lebensweltlichen Bindung an seine tief im Christentum verwurzelte Mutter. Ob diese Einschätzung stimmt, wird sich nur schwer feststellen lassen; festzuhalten bleibt, dass Kant die jüdische Religiosität mit ihren Zeichen, Symbolen und Zeremonialgesetzen für anachronistisch hielt.

Ebenso hatte er antisemitische Vorurteile. In einer Fußnote in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht merkte er an, die zu seiner Zeit in den deutschen Ländern lebenden Juden seien „durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil […] in den nicht unbegründeten Ruf des Betruges gekommen“62, auch sei es befremdlich, dass man bei ihnen an „eine Nation von lauter Kaufleuten“63 denken müsse. Und der Bildungsreisende und Theologe Abegg berichtet, Kant habe gesagt, solange die Juden sich beschneiden ließen, seien sie „Vampyre der Gesellschaft.“64

Ähnlich wie Kant betonte auch Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) in seiner Philosophie die Freiheit und Würde des Menschen.65 Fichte ging aus von der autonomen Setzung des Ich und entwickelte von dort aus seine Wissenschaftslehre; der Grundsatz seiner Ethik war die Aufforderung, die eigene Bestimmung zu erfüllen. Dieser reine Wille ist einerseits zu unterscheiden von dem Begehren, das im Sinne des Utilitarismus und Hedonismus auf Bedürfnisbefriedigung ausgeht, andererseits von jeder Form des Machtstrebens; er ist reiner Vernunftwille und zielt als solcher auf die Realisierung der menschlichen Pflicht gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.

Doch auch bei Fichte lassen sich Vorbehalte gegenüber der jüdischen Religiosität finden. Schon in seiner frühen Schrift Versuch einer Kritik aller Offenbarung setzte er sich mit der Gottesverehrung im antiken Judentum auseinander – ein Gott, der sich durch sinnliche Genüsse wie etwa durch Brandopfer schmeicheln ließ, erschien ihm als Inbegriff einer wahnhaften Vorstellung: „Dass die Juden älterer Zeiten wirklich so schlossen, bezeugen die Vorstellungen der Propheten gegen diesen Irrtum; dass sie in neueren Zeiten nicht klüger sind, beweisen die lächerlich kindischen Vorstellungen von Gott, die ihr Talmud enthält.“66 Diese Kritik verschärfte Fichte in seinen geschichts- und religionsphilosophischen Schriften Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters und Anweisung zum seligen Leben, in denen er seine Sicht eines johanneischen Christentums entfaltete. Hier kontrastierte er den von ihm angestrebten christlichen Lebensvollzug, bestimmt durch vernunftgetragene Geistigkeit und innere Moralität, mit dem Judentum, das durch eine theokratische, anachronistische Vorstellung von Gott geprägt sei, den die Menschen durch „kriechende Demütigungen und Supplikationen, durch Aufopferung dessen, was ihnen am liebsten war, durch freiwillig sich zugefügte Martern[…]“67 zu versöhnen suchten.

Dieser religiöse Antijudaismus, welcher jüdische Reformbestrebungen und Aufklärer wie Moses Mendelssohn, Salomon Maimon und Markus Herz in keiner Weise berücksichtigte, verband sich mit antisemitischen Positionen. In seiner 1793 erschienenen Schrift Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution konstatierte Fichte: „Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht, und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt; es ist das Judentum.“68 Von ihm gehe eine große Gefahr aus, weil es abgesondert und fest verkettet sei und weil der Staat auf dem Hass gegenüber dem ganzen menschlichen Geschlecht aufgebaut sei. Der Vorwurf, das Judentum bilde einen „Staat im Staate“, ist vor dem Hintergrund zu lesen, dass die von Fichte angestrebte Republik keine intermediären Instanzen dulden könne – merkwürdig erscheint allerdings, dass er die Freimaurer von dieser Forderung ausnahm.69

Der Topos, das Judentum sei auf dem Hass auf das menschliche Geschlecht aufgebaut, speiste sich aus weitverbreiteten Vorbehalten: der Jude habe sich „zu dem den Körper erschlaffenden, und den Geist für jedes edle Gefühl tötenden Kleinhandel verdammt“70, er beute ungestraft aus und sondere sich von der menschlichen Gemeinschaft ab. Dennoch setzte sich Fichte dafür ein, den Juden Menschenrechte zuzugestehen, auch müsse ihnen geholfen werden, wenn sie in Not seien71 – Bürgerrechte aber dürften ihnen nicht zugestanden werden.

„Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern, und sie alle dahin zu schicken.“72

Fichte – so viel wird deutlich – war „von der strukturellen Nichtintegrierbarkeit der Juden in die Gesellschaften, in denen sie lebten,“73 überzeugt.

Auch bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) findet man dieses Nebeneinander von universalistischen emanzipatorischen Ideen und Vorurteilen. Er begrüßte die Französische Revolution, und Susan Buck-Morss hat in ihrer Studie Hegel und Haiti74 einleuchtend aufgezeigt, dass Hegel nicht nur über die Emanzipationskämpfe der Schwarzen in Haiti informiert war, sondern auch durch sie zu seiner bekannten Metapher der Dialektik von Herr und Knecht inspiriert wurde, mit welcher er beschreibt, wie der Herr allmählich erkennen muss, dass er in Wahrheit vollkommen von seinem Knecht abhängig ist und dieser durch seine Arbeit zu Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung erwacht.75 Dennoch rechtfertigte Hegel die Sklaverei: „Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit, doch zu dieser muss er erst reif werden. Es ist also die allmähliche Abschaffung der Sklaverei etwas Angemesseneres und Richtigeres als ihre plötzliche Aufhebung.“76

Denn noch habe die Bevölkerung Afrikas – gemeint ist hier die Population südlich der Sahara – diese erforderliche Reife nicht erreicht: „Der N**** stellt […] den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar: von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heißt, muss man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen will; es ist nichts an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.“77

Als Beweis führt Hegel den Mythos des angeblichen Kannibalismus an, der in Afrika weit verbreitet sei. Dementsprechend negiert Hegel, dass es in Afrika – damit meint Hegel den südlich von der Sahara gelegenen Teil des Kontinents – eine gesellschaftliche Entwicklung gegeben habe: Afrika sei „das Geschichtslose und Unaufgeschlossene, das noch ganz im natürlichen Geiste befangen ist […].“78 Der zivilisatorische Fortschritt werde von den weißen Völkern getragen, ihre Befähigung zur Vernunft sei größer als bei allen anderen „Rassen“. Daher seien die Europäer auch berechtigt, andere Völker zu zivilisieren79 – Hegel legitimierte Sklaverei und Kolonialismus als notwendige Schritte auf dem Weg zum kulturellen Fortschritt der Menschheit.

Seine Stellung zum Judentum hat verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. In den Fragmenten über Volksreligion und Christentum aus den Jahren 1793 und 1794 nahm er das Judentum als Quelle des Christentums in den Blick und kritisierte „die verkehrten und unmoralischen Begriffe der Juden von dem Zorn, der Parteilichkeit, dem Hasse gegen andere Völker, der Intoleranz ihres Jehova, – Begriffe, die leider in die Praxis und Theorie der christlichen Religion übergegangen sind […].“80

Später verschärfte sich diese Kritik noch. Als begeistertem Anhänger der Französischen Revolution stand ihm das Judentum für Rückständigkeit und Unterwürfigkeit. Er beklagte die statuarischen Gebote der Religion, welche „pedantisch jeder gleichgültigen Handlung des täglichen Lebens eine Regel“ vorschrieben, und den „Gehorsam der Sklaven.“81 Abraham mit seiner nomadischen Existenz schilderte er als „Fremdling auf Erden“82, der nicht habe lieben können und noch bereit gewesen sei, seinen eigenen Sohn zu opfern. Die aus Ägypten geflohenen Juden hätten sich bei jeder Schwierigkeit zurückgesehnt und paradoxerweise hätte Moses, der sie befreit habe, ihnen neue Gesetze auferlegt. Seine Kritik verdichtete Hegel in einer Metapher: „Der Löwe hat nicht Raum in einer Nuss, der unendliche Geist nicht Raum in dem Kerker einer Judenseele, das All des Lebens nicht in einem dürrenden Blatte […].“83

Im Kontext der anschwellenden Welle des Nationalismus während und nach den Kämpfen gegen Napoleon entlud sich der besonders bei den Burschenschaften angestaute Hass auf die Juden im August 1819 in einer regelrechten Pogrombewegung. Mit der Parole „Hep-hep, Jud verreck‘“ wurden in Würzburg und Heidelberg sowie anderen Städten Bayerns, Württembergs und Badens, aber auch in Frankfurt und Hamburg Häuser und Geschäfte der Juden gestürmt; wer sich wehrte, wurde misshandelt oder getötet.

Hegel, zu dieser Zeit Professor in Heidelberg, nahm dazu in einer Anmerkung zum Paragraph 270 seiner Rechtsphilosophie Stellung. Bei allem Geschrei über die Juden habe man übersehen, „dass sie zuallererst Menschen sind“84 und sie darum einen Anspruch auf das Einhalten der Menschenrechte ihnen gegenüber hätten: „Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist.“85 Auch plädierte Hegel dafür, den Juden die vollen Bürgerrechte zuzugestehen. Wer unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Rechte einräume, habe den Begriff des Staates und die Objektivität der Rechtlichkeit, die in ihm herrschen solle, nicht verstanden.86

Einen im Vergleich zu seinen Jugendschriften grundlegend anderen Ansatz zum Verständnis des Judentums entfaltete Hegel schließlich in seinen späten Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Hier sprach er von dem Judentum als einer „Religion der Erhabenheit“87, in ihr werde Gott als einer und allmächtiger, als gestalt- und bildlos aufgefasst. Das aber sei „die Wurzel der Subjektivität, der intellektuellen Welt, der Weg zur Wahrheit.“88 Fortgesetzt und übertroffen werde dieser Weg vom Christentum, aus dem Glauben an die Menschwerdung Gottes ergebe sich, dass die Macht des Absoluten sich zurücknehme und einem freien Gegenüber Raum gebe: „Weiß sich aber Gott im Anderen, so ist damit ebenso das Andere für sich und weiß es sich frei.“89 Somit war der späte Hegel – wie Micha Brumlik feststellt – „einerseits ein vorbildlicher Liberaler und andererseits ein theoretischer Fortschrittsdenker“90, er plädierte für die volle Emanzipation der Juden zu Staatsbürgern und sah gleichzeitig ihren Glauben als ein objektiv überwundenes Stadium der Kulturentwicklung an.

Eine noch andere Position zu „Rassen“ und zum Judentum vertrat Johann Gottfried Herder (1770–1831). Herder ging davon aus, dass die Natur es so eingerichtet habe, dass es klar voneinander abgrenzbare Völker und Kulturen gebe, die sich nicht vermischen, sondern nebeneinander wohnen sollen91; er wehrte sich entschieden gegen jede Abwertung außereuropäischer Kulturen und übte eine scharfe Kritik am Kolonialismus.92 Europa sei der „anmaßende, zudringliche“ und „übervorteilende Teil der Erde, der durch ungerechte Kriege, Geiz, Betrug, Unterdrückung“ und Krankheiten der „unbewehrten, zutrauenden Menschheit“93 in Afrika, Asien und Amerika horrenden Schaden zufüge. Und in seiner Schrift Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit warf er den Europäern vor, „drei Weltteile als Sklaven zu brauchen“ und ihre Bewohner „in Silbergruben und Zuckermühlen zu verbannen.“94

Ebenso wie Herder die von Kant und Hegel propagierte zivilisatorische Überlegenheit der Europäer zurückwies, kritisierte er auch den Begriff der „Rasse“. Angesichts der ungeheuren Diversität der Kulturen und Völker existiere kein wirkliches Argument dafür, diese vage Klassifikation in die systematische Naturgeschichte oder in die „physisch-geographische Geschichte der Menschheit“95 einzuführen. „Kurz“ – so fasste Herder seine Betrachtungen zusammen – „weder vier oder fünf Rassen noch ausschließende Varietäten gibt es auf der Erde“.96

Auch in seiner Ansicht zum Judentum wich Herder von Kant, Fichte und Hegel ab. Als praktizierender protestantischer Geistlicher war er des Hebräischen mächtig und in der Lage, die Thora und auch spätere Texte im Original zu lesen. Er hat sich mit Moses Mendelssohn auseinandergesetzt und hat im 12. Buch seiner Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit die Hebräer mit ihrem Monotheismus, vermittelt durch das Christentum und den Islam, als eine „Unterlage des größesten Teils der Weltaufklärung“97 bezeichnet. Auch würdigte er die Tatsache, dass die Juden sich nach der Zerstörung des Tempels und der nachfolgenden Zerstreuung unter die Völker doch „in allen Klimaten so kenntlich und rüstig erhalten“98 haben und durchschaute, dass sie durch die sie unterdrückenden Christen in die Sparte des Geldhandels gedrängt wurden, welchen sie bald vervollkommneten. Kurz: Herder war ein „Kenner des Judentums“, der „seinen Blick auf Juden und Judentum nicht von weltanschaulichen Vorurteilen lenken ließ.“99

2.4Nationalismus und Rassenlehren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war Deutschland ein Flickenteppich von Fürstentümern und Königreichen, die den eindringenden napoleonischen Revolutionsheeren keinen entscheidenden Widerstand entgegenstellen konnten. Die veraltete preußische Armee wurde 1806 bei Jena und Auerstedt geschlagen, Napoleon zog siegreich in Berlin ein. Preußen wurde um die Hälfte verkleinert, konnte aber immerhin seine staatliche Existenz behaupten. In der Folge gelang es durch eine von Freiherr vom Stein realisierte Verwaltungsreform mit der Einrichtung kommunaler Selbstverwaltung sowie durch die Bauernbefreiung aus feudalen Abhängigkeiten, durch die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts und eine Heeresreform, welche das Leitbild eines „Bürgers in Uniform“ propagierte, die preußische Gesellschaft grundlegend zu modernisieren.

1813 wurde dann das Jahr, in dem Europa sich von der napoleonischen Vorherrschaft befreite. Getragen von einer Welle nationaler Begeisterung gelang es den verbündeten Armeen Russlands, Österreichs und Preußens in der Völkerschlacht bei Leipzig, das französische Heer zu besiegen – eine Niederlage Napoleons, welche 1815 bei Waterloo besiegelt wurde. Die Hoffnung auf nationale Einheit in einem freiheitlichen, demokratischen deutschen Staat realisierte sich allerdings nicht. Auf dem Wiener Kongress fand eine Restauration der alten Verhältnisse statt, Deutschland blieb ein Konglomerat von Fürstentümern und Königreichen.

In diesem Kontext formierte sich eine zugleich nationale wie liberale Bewegung, welche ein einiges und freies Deutschland forderte. Unter schwarz-rot-goldenen Fahnen wurde 1817 auf der Wartburg bei Eisenach und 1832 um das Hambacher Schloss für die Errichtung eines einheitlichen und demokratischen deutschen Verfassungsstaats demonstriert. Dabei griff die Bewegung teilweise auf Vorstellungen von einem „deutschen Volk“ zurück, wie sie von Johann Gottlieb Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation formuliert worden waren: Die Deutschen seien durch ihre Sprache, welche jeden Einzelnen bis in die Tiefe seines Gemütes belebe, ein „Urvolk“100, die Deutschen trügen den „Keim der menschlichen Vervollkommnung“101 in sich. Auch „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn hatte betont, das deutsche Volk sei in ähnlicher Weise ein auserwähltes und kulturstiftendes Volk wie es das griechische für die Antike gewesen sei.102 Während Herder von einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit der verschiedenen Völker und Kulturen ausging und die Auffassung vertrat, „kein Volk sei ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinsamen Besten von allen gebauet werden“103, bildeten sich somit in der nationalen Strömung auch Vorstellungen von einer kulturellen Überlegenheit des „deutschen Volkes“ aus.

Die Fürsten reagierten auf das nationale Erwachen mit einem Verbot der Burschenschaften, der Überwachung der Universitäten und einer Wiedereinführung beziehungsweise Verschärfung der Pressezensur. Vor allem die beiden Großmächte Österreich und Preußen, die mit den deutschen Fürstentümern und Freien Städten im Deutschen Bund zusammengeschlossen waren, wollten keinen Umsturz der bestehenden Ordnung zulassen. Doch als es im Februar 1848 in Paris zu einem Volksaufstand kam, ließ sich auch in den deutschen Ländern die Revolution nicht mehr aufhalten, innerhalb weniger Tage wichen die Fürsten und ihre Regierungen zurück. In Berlin kam es zu erbitterten Barrikadenkämpfen, bis König Friedrich Wilhelm IV. in einer Proklamation versicherte, Preußen gehe fortan in Deutschland auf. Auch Österreich wurde von den revolutionären Unruhen erfasst. Mitte März kam es in Wien zu Kämpfen zwischen Demonstranten und Regierungstruppen, der konservative Staatskanzler Fürst Metternich wurde gestürzt.

Aus der revolutionären Bewegung ging auf der Ebene des Deutschen Bundes zunächst ein aus 500 Mitgliedern bestehendes Vorparlament hervor, das die Wahl einer deutschen Nationalversammlung gemäß allgemeinem und gleichem Männerwahlrecht beschloss. Die gewählten Abgeordneten traten am 18. Mai 1848 in der Paulskirche in Frankfurt am Main zusammen; es waren vorwiegend bürgerliche, liberal eingestellten Anhänger einer konstitutionellen Monarchie. In der Folge stand diese Versammlung vor der schwierigen Entscheidung, ob die deutschsprachige Bevölkerung Österreichs in den zu gründenden deutschen Nationalstaat einzubeziehen sei. Eine solche großdeutsche Lösung wäre allerdings zwangsläufig auf die Auflösung des Habsburgerreichs hinausgelaufen, war doch Österreich ein „Vielvölkerstaat“, in dem Deutsche, Ungarn, Kroaten, Tschechen, Slowaken und Slowenen zusammenlebten.

Schließlich entschieden sich die Abgeordneten für eine kleindeutsche Lösung ohne Österreich und entwarfen eine Verfassung mit der Garantie der Glaubens-Gewissens- und Pressefreiheit, der Unverletzlichkeit des Eigentums, der Gleichheit vor dem Recht und dem Wahlrecht für alle männlichen Deutschen über 25 Jahre; Reichsoberhaupt sollte ein erblicher Kaiser der Deutschen sein. Allerdings versäumte es das Parlament in der Zeit langwieriger Debatten, sich eine reale Machtbasis durch eigene Truppen zu verschaffen. Als daher der preußische König die ihm angebotene Krone ablehnte und auch die anderen Fürsten die Verfassung nicht anerkannten, war die deutsche Revolution gescheitert; auch in Österreich setzte sich die Restauration durch. Die nachfolgenden Jahre brachten eine Phase politischer Stagnation in der Ruhe der Biedermeierzeit, die deutsche Einheit wurde erst 1871 unter völlig anderen Bedingungen verwirklicht.

Schon vor diesen politischen Entwicklungen hatten Versuche begonnen, die Rassenlehren auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen, sie setzten sich dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fort. Als äußerst einflussreich erwies sich die Rassenlehre des Göttinger Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840); er postulierte auf der Grundlage von Schädelmessungen die Existenz von fünf „Rassen“: der kaukasischen, äthiopischen, mongolischen, malaiischen und amerikanischen „Rasse“. Dabei nahm er eine Hierarchisierung unter ästhetischen Gesichtspunkten vor, wobei die weißen, europäischen Kaukasier an der Spitze standen.104

Sein Göttinger Kollege, der Philosoph Christoph Meiners (1747–1810), schrieb mit seinem Werk Grundriss der Geschichte der Menschheit die erste Weltgeschichte vom Rassengesichtspunkt aus. Im Gegensatz zu Kant vertrat er die Auffassung der Polygenese: Es habe schon zu Anfang der Geschichte verschiedene „Rassen“ mit erblichen und unauslöschlichen Merkmalen gegeben. Meiners unterschied nur zwei „Rassen“, allerdings mit einer deutlichen Wertung: eine „helle schöne“, zu der die weißen Europäer zählen, und eine „dunkle, hässliche“105 „Rasse“.

Der holländische Anatom Peter Camper (1722–1789) teilte die „Rassen“ ebenfalls nach ästhetischen Gesichtspunkten ein. Er suchte das körperlich Schöne durch den Profilwinkel des menschlichen Antlitzes zu erfassen: Je steiler der Winkel vom Kinn bis zur Stirn, umso höherstehend die „Rasse“. Damit ergab sich eine aus seiner Sicht eindeutige Werteskala vom hochstehenden Europäer über Kalmücken und Schwarze bis hinab zum Affen.106

Eine andere Variante der Rassenlehre vertrat der romantische Naturphilosoph Carl Gustav Carus (1798–1868) in seinem Werk Über die ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschheitsstämme für höhere geistige Entwicklung. Carus setzte die „Rassen“ in Beziehung zum Sonnenlauf und postulierte, dass „die Nachtseite der Menschheit durch die äthiopischen Stämme, die Tagseite derselben durch die kaukasisch-europäischen Völker, die Dämmerung des Morgens der Menschheit durch die mongolisch-malayisch-hindostanischen Stämme und das Gleichnis der Abenddämmerung der Menschheit durch die amerikanischen Urvölker dargestellt“107 wird. Verbunden mit dieser Zuordnung war eine klare Hierarchisierung: Die durchscheinende, helle Haut der kaukasisch-europäischen Völker erschien Carus als „ein feiner Spiegel innersten Seelenlebens“108, er betrachtete sie als Ausdruck des inneren Lichts der Erkenntnisfähigkeit und der Vernunft. Demgegenüber verweise die dunkle Farbe der Nachtvölker auf einen Mangel am Licht des Geistes, ihre „Geistesbefähigung“ sei „eine niedrigere als die aller anderen Stämme.“109

Für die weitere Ausgestaltung von Rassekonzepten waren die Anschauungen von Charles Darwin (1809–1882) von Bedeutung. Darwins fortdauernder Verdienst besteht sicher darin, die Auffassung überwunden zu haben, alle Lebewesen seien aus dem einmaligen Schöpfungsakt eines weisen Schöpfers hervorgegangen. Alles Lebendige – so Darwin – befinde sich in einer ständigen Evolution, biologisch höherentwickelte Organismen seien aus niederen hervorgegangen. Obwohl er sich in seinen Forschungen im Wesentlichen auf die Botanik und Zoologie konzentrierte, bezog er in seinem Werk The Descent of Man (1871) den Menschen ausdrücklich in diesen Prozess ein. Dabei ging Darwin von einer gemeinsamen Abstammung aller Menschen von den Primaten aus, berührte aber auch die Frage der „Rassen“, für die er die Bezeichnung von „Subspezies“ als eigentlich sachgerecht betrachtete.110 Dennoch benutzte er den „aus langer Gewohnheit“111 gebräuchlichen Begriff der „Rassen“, und zwar mit einer deutlichen Hierarchisierung: Die „Wilden“ sind aus seiner Sicht eine, allerdings eindeutig menschliche, Zwischenstufe zwischen unseren äffischen Vorfahren und den zivilisierten Europäern.

In seiner Argumentation bezog sich Darwin dabei zum einen auf ihre intellektuellen Fähigkeiten. Zwar sei der Niveauunterschied zum Tier groß, „selbst wenn man die Seele des niedrigsten Wilden, welchem der sprachliche Ausdruck für Zahlenbegriffe über vier fehlt, und welcher keine abstrakte Benennung für die gewöhnlichsten Dinge und Effekte gebraucht, mit der des höchst organisierten Affen vergleicht.“112 Aber von den Fähigkeiten des zivilisierten Europäers sei er weit entfernt: „[…] wir können eine lückenlose Stufenleiter aufstellen von dem Geiste eines Idioten, der noch unter dem Tiere steht, bis hinauf zu dem Geiste eines Newton.“113

Auch die künstlerischen Ausdrucksformen der „Wilden“ erscheinen ihm minderwertig: „Nach den scheußlichen Ornamenten und der gleich scheußlichen Musik zu urteilen, welche die meisten Wilden bewundern, ließe sich behaupten, dass ihr ästhetisches Vermögen nicht so hoch entwickelt sei wie bei gewissen Tieren, z. B. bei Vögeln.“114 Hart fällt auch sein Urteil über die Moralität indigener Bevölkerungen aus, die ihm zufolge den „Mord von Kindern, besonders von Mädchen, als vorteilhaft für den Stamm, zum mindesten aber als ungefährlich“115 betrachten, „kein Gewicht auf die Meinung der Frauen legen“ und diese „meist als Sklavinnen“116 behandeln, und zudem „äußerst gleichgültig bei den Leiden eines Fremden“117 seien.

Bemerkenswert erscheint vor diesem Hintergrund allerdings, dass Darwin durchaus auch einzelne Indigene erwähnt, die in den meisten ihrer geistigen Fähigkeiten den Zivilisierten ähnelten118 und auch Beispiele von Freundlichkeit, Treue und Aufrichtigkeit anführt.119 Dennoch dominiert das eurozentrische Zerrbild andere Kulturzustände, besonders der „Feuerländer“, die ihm auf seiner Expedition mit der Beagle begegnet waren: „Wer einen Wilden in seiner Heimat gesehen hat, wird sich nicht mehr schämen, anzuerkennen, dass in seinen Adern das Blut noch niedrigerer Kreaturen fließt. Ich für meinen Teil möchte lieber von jenem heroischen kleinen Affen abstammen, der seinen schrecklichen Feind angriff, um das Leben seines Wärters zu retten, oder von jenem alten Pavian, der, von den Höhen herabsteigend, seinen jungen Kameraden im Triumph aus der Mitte einer Hundemeute hinwegtrug, als von einem Wilden, der sich an den Qualen seiner Feinde weidet, blutige Opfer darbringt, ohne Gewissensregung seine Kinder tötet, sein Weib als Sklavin behandelt, keinen Anstand kennt und von dem gräßlichsten Aberglauben gejagt wird.“120

Einen breiten Raum nehmen in Darwins Darstellung Reflexionen über die „natürliche Zuchtwahl“121 ein. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass bei unzivilisierten Völkern die Praxis bestehe, die an Körper und Geist Schwachen evolutionär – durch Nichtverheiratung und damit Nichtfortpflanzung – zu beseitigen; die Überlebenden seien gewöhnlich von kräftigster Gesundheit.

„Wir zivilisierten Menschen hingegen tun alles Mögliche, um diese Ausscheidung zu verhindern. […] Infolgedessen können auch die schwachen Individuen der zivilisierten Völker ihre Art fortpflanzen. Niemand, der etwas von der Zucht von Haustieren kennt, wird daran zweifeln, dass dies äußerst nachteilig für die Rasse ist. Es ist überraschend, wie bald Mangel an Sorgfalt oder auch übel angebrachte Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt; ausgenommen im Falle der Menschen selbst wird auch niemand so töricht sein, seinen schlechtesten Tieren die Fortpflanzung zu gestatten.“122

In zivilisierten Gesellschaften sei es allerdings aufgrund des sozialen Instinkts der Sympathie, der sich immer mehr verfeinert habe, nicht möglich, dirigistisch durch Zuchtwahl einzugreifen. Denn: „Jetzt können wir diese Sympathie nicht mehr unterdrücken, selbst wenn unsere Überlegungen es verlangten, ohne dass dadurch unsere edelste Natur an Wert verlöre.“123

Doch sollte man sich über die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung keinen Illusionen hingeben: „Wenn die […] leichtsinnigen, lasterhaften und sonstwie minderwertigen Glieder der menschlichen Gesellschaft […] sich schneller als die besseren Klassen […] vermehren, wird das Volk zurückgehen, wie die Weltgeschichte oft genug gezeigt hat. Wir müssen bedenken, dass der Fortschritt kein unabänderliches Gesetz ist.“124

Wenn man sich die angeführten Äußerungen Darwins zu den indigenen Völkern und zur natürlichen Zuchtwahl vor Augen führt, erscheint es nicht verwunderlich, dass Darwin, obwohl er selbst keine Handlungsmaximen aus seinen Anschauungen abgeleitet hat, den Weg für zwei Tendenzen ebnete, die in der Folgezeit mächtig wurden: den Sozialdarwinismus und die Eugenik – darauf wird zurückzukommen sein.

2.5Reichsgründung, radikaler Nationalismus, Kolonialpolitik und Eugenik

Die deutsche Einheit realisierte sich auf einem völlig anderen Weg als das von den Liberalen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angestrebt worden war: Nach Kriegen gegen Österreich und Frankreich unter dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck wurde das Deutsche Reich am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles feierlich proklamiert – es war ein Fürstenstaat unter der Führung Preußens. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat in diesem Zusammenhang von einem „deutschen Sonderweg“125 gesprochen; die Gründung des deutschen Nationalstaats erfolgte „von oben“, sie war nicht, wie etwa in Frankreich, das Ergebnis einer Revolution und einer breiten Massenbewegung, sondern wurde von konservativen Eliten, vor allem von Bismarck und dem preußischen Staat, durchgesetzt. Dieser autoritäre Charakter wirkte sich langfristig aus, er führte – wie Peter Walkenhorst in einer breit angelegten Untersuchung gezeigt hat – zur Strömung eines „neuartigen, aggressiven und expansiven Nationalismus, der die politische Kultur des wilhelminischen Deutschland nachhaltig prägen sollte.“126 Dieser „radikale Nationalismus“127 zielte auf eine Weltmachtstellung Deutschlands und den Erwerb von Kolonien, er strebte eine ethnisch und kulturell homogene, nach Effizienzkriterien geordnete und geführte deutsche „Volksgemeinschaft“ an und verband sich vor diesem Hintergrund mit sozialdarwinistischen Rassentheorien, er forderte zudem die Entrechtung ethnisch-kultureller Minderheiten. Ihren organisatorischen Ausdruck fand diese Strömung ab 1890 (nach der Ablösung Bismarcks) in zahlreichen Vereinen, von denen der Alldeutsche Verband, der Ostmarkverein, der Flotten- und Wehrverein sowie die Deutsche Kolonialgesellschaft die bekanntesten waren. Einige Facetten dieses „radikalen Nationalismus“ seien im Folgenden näher betrachtet.

Die Forderung nach einer deutschen Weltpolitik war eines der Schlagworte, welches um die Jahrhundertwende die deutsche Öffentlichkeit in nationale Erregung versetzte. Es gelte, im Wettlauf mit England, Frankreich, Italien und Russland auch einen „Platz an der Sonne“128 zu erreichen. Diese imperialistische Stoßrichtung basierte auf einer Entwicklung, die schon unter Bismarck eingesetzt hatte: dem Erwerb deutscher Kolonialgebiete.

Dabei war die Initiative zunächst von einzelnen Forschungsreisenden, Abenteurern und Geschäftsleuten wie Gustav Nachtigall, Adolf Lüderitz und Carl Peters ausgegangen: Sie schlossen Kauf- und sogenannte Schutzverträge mit lokalen afrikanischen Repräsentanten ab, wobei dieser Vorgang zumeist von Geschenken begleitet und mit reichlich Alkohol begossen wurde. Auf diese Weise erlangten, ohne dass den Afrikanern die Tragweite ihrer Unterschrift voll bewusst war, die Deutschen entscheidende Souveränitätsrechte: Sie durften eine bewaffnete Truppe aufstellen, eine Verwaltung aufbauen, das Land nutzen, Zölle und Steuern einziehen und Kolonisten ansiedeln. Wenn sich dann Widerstand regte und Aufstände ausbrachen, sah sich das Deutsche Reich zum Eingreifen genötigt und stellte finanzielle Mittel bereit, um eine „Schutztruppe“ – zumeist aus afrikanischen Söldnern bestehend – aufzustellen.129 Auf diese Weise entstand ein stattliches deutsches Kolonialgebiet, das 1914 insgesamt 2,5 Millionen Quadratkilometer mit einer Bevölkerung von etwa 13 Millionen Menschen umfasste. Dabei lagen die größten Gebiete in Afrika: Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun und Togo. Hinzu kamen Erwerbungen im Pazifik: Deutsch-Neuguinea, ferner zahlreiche Inseln und Inselgruppen; als Pachtgebiet in China kam noch Tsingtao hinzu. Teilweise wurde die deutsche Herrschaft mit äußerster Grausamkeit abgesichert. Der deutsche Reichskommissar für das Gebiet um den Kilimandscharo, Carl Peters etwa, verhängte willkürlich Todesstrafen, ließ Vergewaltigungen zu und unterdrückte die lokale Bevölkerung. So kam es immer wieder zu erbittertem Widerstand. Besonders bekannt wurden die Aufstände in Deutsch-Südwestafrika, wo sich 1904 die Herero, dann die Nama – despektierlich als „Hottentotten“ bezeichnet130 – erhoben. Der Oberbefehlshaber der Schutztruppe, Lothar von Trotha, antwortete mit einem Völkermord. Beginnend mit der Schlacht am Waterberg ließ er Zehntausende Herero und Nama ihres Viehs berauben, in Konzentrationslager sperren und erschießen; ein Teil wurde in die wasserlose Omaheke-Wüste getrieben und verdurstete dort.

Ein zweiter Genozid fand in Deutsch-Ostafrika statt. Hier rebellierten zwanzig ethnische Gruppen gegen den groß angelegten Versuch, die lokale Bevölkerung zum Anbau von Baumwolle zu verpflichten. Es kam zu heftigen Kämpfen, wobei die deutschen Truppen und von ihnen ausgebildete Schwarze, die „Askari“, systematisch Hütten und Vorräte plünderten, Pflanzungen zerstörten und die gegnerischen Kämpfer in unfruchtbares Gelände abdrängten; viele von ihnen starben. Genaue Opferzahlen anzugeben fällt aufgrund fehlender Dokumentation schwer, doch belaufen sich die Schätzungen für Deutsch-Ostafrika auf mindestens 150 000 Tote, für Deutsch-Südwestafrika auf 40 000–60 000 Tote unter den Herero sowie etwa 10 000 unter den Nama.131

Gemessen an den hohen Erwartungen, welche die radikalen Nationalisten mit ihrer Weltreichstheorie verbanden, waren die faktischen Ergebnisse der deutschen Kolonialpolitik enttäuschend: Bezogen auf die Fläche blieb das deutsche Kolonialreich hinter dem britischen und französischen zurück, in Bezug auf die Bevölkerungszahl lag es an vierter Stelle noch hinter den niederländischen Kolonien. Das aber führte zu einer Entwicklung, welche sich „als sukzessive Radikalisierung infolge zunehmender Desillusionierung“132 beschreiben lässt. Die expansionistischen Zielsetzungen wurden nicht aufgegeben, vielmehr wurde die Reichsregierung unter Druck gesetzt, die deutschen Interessen entschiedener – notfalls mit Gewalt – zu vertreten. Als sich dann im Burenkrieg die Engländer durchsetzten133, und auch der Kampf um Marokko angesichts der Verständigung von England und Frankreich über ihre Interessengebiete in Afrika keine deutschen Erwerbungen einbrachte134, verfestigte sich die Überzeugung, das Deutsche Reich habe keine Möglichkeit mehr, seine weltpolitischen Ambitionen ohne einen Krieg zu erreichen. „Der Topos vom unvermeidlichen Krieg‘ bildete fortan einen festen Bestandteil des imperialistischen Diskurses, der zusehends die Qualität einer ,self-fulfilling prophecy‘ gewann.“135

Legitimiert wurde dieser Kolonialismus durch Auffassungen, welche die eher beschreibend-hierarchisierenden Rassenkonzepte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ablösten. Durch die Evolutionslehre Darwins hatte die Vorstellung von einer naturgegebenen, ewig bestehenden Ordnung ihre Grundlage verloren, an ihre Stelle trat die Idee der Veränderung der Arten, verbunden mit der Anschauung, dass der „Stärkere“ sich durchsetzen werde. Diese Auffassung des Sozialdarwinismus wurde vor allem durch Herbert Spencer (1820–1903) proklamiert; von ihm stammt die Formel „survival of the fittist“, die Darwin 1869 in die fünfte Auflage seines Hauptwerks übernahm und neben den Faktoren „natürliche Auslese“ und „Mutationen“ als eines der Grundprinzipien der biologischen Evolution postulierte. Damit aber entstand, wenn man diese Sicht auf die menschliche Geschichte übertrug, die Idee einer grundsätzlichen Konkurrenz; „Rassenkampf“ und „Züchtung“ wurden zu zentralen Denkfiguren. Nicht mehr hatte „die angeblich naturgegebene ,Rassenordnung‘ der Welt einen natürlichen Status, sondern die rassistische Praxis der Ausgrenzung selbst. Nicht mehr die Unterschiede zwischen ,Rassen‘, sondern die Bekämpfung des ,rassisch Anderen‘ wurde nun als Naturgesetz postuliert.“136

Eine äußerst einflussreiche Publikation war in diesem Zusammenhang der von 1853–1855 erstmals erschienene vierbändige „Essai sur l’inegalité des races humaines“ des französischen Diplomaten Arthur de Gobineau (1816–1882). Nach Gobineau gab es ursprünglich drei Rassen: die weiße, die gelbe und die schwarze. Von diesen dreien hielt er die weiße, zu der als die eigentlichen Schöpfer jeder höheren Kultur die Arier zählten, für die intelligenteste und entwicklungsfähigste. Allerdings – von dieser Idee war Gobineau geradezu besessen – solle sie sich von jeder „Rassemischung“ freihalten; ansonsten sei sie von Degeneration und „Rassetod“ bedroht, die ohnehin kaum noch aufzuhalten seien. Diese Botschaft fand besonders in Deutschland einen starken Widerhall: die „Gobineau-Gesellschaft“ und der „Alldeutsche Verband“ machten die Rasselehre Ende des 19. Jahrhunderts gesellschaftlich salonfähig.

Die Auffassung, dass „Rassen“ nicht einfach statisch gegeben waren, sondern permanent hergestellt, geschützt und verbessert werden müssten, um im Überlebenskampf zu bestehen, führte zur Wissenschaft der Eugenik, als deren Begründer Francis Galton (1822–1911), ein Vetter Darwins, angesehen werden kann. Auf der Grundlage umfangreicher biographisch-genealogischer Untersuchungen über herausragende Persönlichkeiten des viktorianischen England glaubte Galton nachweisen zu können, dass Intelligenz und andere geistige Eigenschaften ebenso erblich seien wie körperliche.137