Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

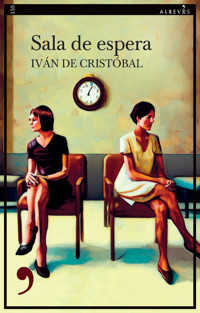

Dos mujeres aguardan su destino en su particular sala de espera. Cuando el reloj marque las once, sus vidas cambiarán para siempre. Mariona, una joven médica de fuertes convicciones, espera angustiada el fallo de un mediático proceso judicial que enfrenta ciencia y religión con ella como principal acusada. Lucía, emprendedora de mediana edad, desengañada y de vuelta de casi todo, alberga la esperanza de convertir una misteriosa entrevista de trabajo en su última oportunidad para no perder todo lo que tiene. A través de una prosa exquisita y trepidante, con ironía y cercanía, Iván de Cristóbal maneja intriga y empatía y nos lleva de la mano junto a sus dos protagonistas, tan auténticas y reales que querremos acompañarlas y sentiremos como nuestros todos sus tropiezos y los impactantes giros de guion que les aguardan en su camino, poblado de situaciones insólitas y personajes singulares, hasta un sorprendente desenlace. Sala de espera combina suspense, actualidad y reflexión social para reformular las reglas del thriller hasta convertirlo en un fascinante dilema ético y regalarnos una historia de superación tan adictiva como inolvidable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Iván de Cristóbal Miras nació en Barcelona en 1972. En la actualidad dirige una agencia de publicidad que trabaja con marcas líderes de sectores como el deportivo, el tecnológico o el energético. Economista licenciado por la Universidad de Barcelona y la Copenhaguen Business School, Iván es también profesor de comunicación en la Universidad de la Salle desde hace diez años y ha escrito artículos sobre estrategia de marca en diferentes medios de comunicación, así como varios guiones de cortometrajes de ficción, algunos premiados en diversos festivales independientes. Sala de espera es su primera novela y ya está preparando su segunda.

CONTRA

Dos mujeres aguardan su destino en su particular sala de espera.

Cuando el reloj marque las once, sus vidas cambiarán para siempre. Mariona, una joven médica de fuertes convicciones, espera angustiada el fallo de un mediático proceso judicial que enfrenta ciencia y religión con ella como principal acusada. Lucía, emprendedora de mediana edad, desengañada y de vuelta de casi todo, alberga la esperanza de convertir una misteriosa entrevista de trabajo en su última oportunidad para no perder todo lo que tiene.

A través de una prosa exquisita y trepidante, con ironía y cercanía, Iván de Cristóbal maneja intriga y empatía y nos lleva de la mano junto a sus dos protagonistas, tan auténticas y reales que querremos acompañarlas y sentiremos como nuestros todos sus tropiezos y los impactantes giros de guion que les aguardan en su camino, poblado de situaciones insólitas y personajes singulares, hasta un sorprendente desenlace.

Sala de espera combina suspense, actualidad y reflexión social para reformular las reglas del thriller hasta convertirlo en un fascinante dilema ético y regalarnos una historia de superación tan adictiva como inolvidable.

FAJA

«Iván de Cristóbal entreteje de manera magistral esta historia entre dos mujeres, un apasionante thriller en el que el asesino es el tiempo.»

RISTO MEJIDE

Sala de espera

Sala de espera

IVÁN DE CRISTÓBAL

Primera edición: octubre de 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2023, Iván de Cristóbal

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

Printed in Spain

ISBN: 978-84-19615-39-8

Código IBIC: FA

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A los Patos, que me tiraron al agua,y a Isabel, que me lanzó el flotador

Sala. Habitación principal de la casa. (RAE)Espera. Calma, paciencia, facultad de saberse contener y de no proceder sin reflexión. (RAE)

Una sala de espera es un edificio, o una parte de un edificio, donde la gente se sienta hasta que el hecho que está esperando ocurre. (Wikipedia)

PARTE 1

La espera

La sala de espera era luminosaquizá demasiado sofocante.Se deslizaba bajo una enorme ola negra,después otra, después otra.

ELIZABETH BISHOP,En la sala de espera

1

Faltan veinte minutos para las once de la mañana. Mariona mira el reloj colgado en la pared y sabe que estos serán los últimos veinte minutos de la vida que conoce.

Cuando den las once y la citen en el juzgado y se pronuncie el tribunal, el mundo que la rodea cambiará. Y cuando todo cambia, una también lo hace. Siente una frustración demasiado honda para una chica que acaba de cumplir los veinticuatro años y se sabe la única responsable de todo lo que le ha sucedido en los últimos meses. Tanto que tragar que empieza a importarle todo un bledo. Pero en realidad algo sí que le importa, porque no puede dejar de mirar el reloj de la pared. Ese viejo, feo y oxidado reloj de la sala de espera del juzgado de lo penal n.º 26 de Barcelona. Busca un espejo para ver su propio reflejo y así poder fustigarse con la patética imagen que le devuelva, pero en la sala de espera de apenas diez metros cuadrados no hay más que pared pintada de marrón ocre, cinco sillas de plástico gris y el maldito reloj colgado en lo alto de la pared. Un reloj esférico de manillas que preserva en su interior el cadáver disecado de una mosca que debió de haber quedado atrapada hace mucho tiempo. Mariona se siente como esa mosca: atrapada en una telaraña de acusaciones que empezó a tejerse en la planta de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona cuando era solo una médica residente de primer año. Pronto no será ni eso. Hoy, seis meses después, Mariona sigue atrapada. En una sala de espera.

Son las 10:41. Un minuto menos para conocer su destino, el veredicto de la vida que le espera, que será recitado por un desconocido con toga que dos horas más tarde ni se acordará de ella. Un minuto menos para comprobar de qué pasta está hecha.

* * *

Faltan veinte minutos para que den las once de la mañana. Lucía mira el reloj adherido en la pared y sabe que estos pueden ser los últimos veinte minutos de la vida que conoce.

Cuando ese cacharro digital que pretende ser una suerte de reloj moderno dé las once y comience la entrevista, si todo sale como espera y, por una maldita vez, los astros se alinean a su favor, todo cambiará. Y cuando todo cambia, una también lo hace. Y podrá volver a dormir, y podrá volver a respirar, y podrá volver a vivir como vive la gente normal, mirando hacia delante. No recuerda la última vez que se sintió segura en una entrevista de trabajo. Cuando superas los cincuenta, la experiencia acumulada se percibe como una enfermedad que hay que apartar y una se siente con la obligación de dar las gracias simplemente porque la reciban o de pedir perdón por querer seguir en activo. Ella no quiere seguir en activo, está demasiado cansada de pedalear, pero lo necesita. Hace una semana que se quedó sin dinero y en pocos días perderá la casa y la dignidad que le queda. Lucía lleva una veintena de entrevistas en menos de un mes y hoy, en la sala de espera, está más nerviosa de lo normal. Porque la entrevista que dará comienzo en pocos minutos es la última que tiene programada antes de convertirse en una sintecho. Y porque no tiene ni idea de cómo ni de por qué la han citado.

Son las 10:41. Un minuto menos para conocer su destino. Un minuto menos para descubrir qué hace aquí. Un minuto menos para comprobar (y demostrar) de qué pasta está hecha.

2

Las tres semanas que lleva Mariona como médica residente en el Hospital del Mar no se parecen en nada a St. Elsewhere, la serie que la empujó a estudiar Medicina. También ayudó, pero menos, la larga enfermedad de su padre, que acabó con su vida de forma prematura. Tras cinco años de carrera y casi dos para sacarse el MIR, empieza a dudar si tanto esfuerzo ha valido la pena. Si una serie de televisión y un cáncer en la familia constituyen material suficiente para forjar una vocación. Si salvar vidas es realmente lo suyo y, en caso afirmativo, ser médica es el mejor camino para conseguirlo. Pero ya está aquí; corriendo de un pasillo a otro persiguiendo a médicos adjuntos que se erigen como tutores sin voluntad ni preparación para ello, tomando notas que se extravían en los bolsillos de su bata, cambiando vendas y bolsas de suero. Hoy está de especial mal humor. Ayer se topó con la muerte por primera vez y, aunque andaba avisada, el encuentro no fue agradable. Confiaba en que un médico, aun siendo residente, es inmune a la pérdida y en que el difunto ya era un anciano, pero entrar en la habitación para medir las constantes de quien se ha marchado sin despedirse la dejó tocada toda la tarde y sin pegar ojo la noche entera. «El dolor se cura», la consuela un adjunto. «¿Qué se cura antes, el dolor o la empatía?», le pregunta ella.

Mariona escucha el tictac del reloj de pared de la sala de espera y recuerda que también estaba mirando su reloj de pulsera cuando el Desastre llamó a su puerta. Cuando su vida dio un vuelco y el cielo le cayó encima. Cuando las puertas de Urgencias se abrieron de par en par y la fatalidad entró sin avisar. El tictac del reloj se hace más audible, más molesto. Casi insoportable. ¿Es el reloj lo que retumba en su cerebro o ese martilleo es producto de su imaginación? Ojalá hubiera alguien en la sala con ella que pudiera confirmar lo que sospecha, que está perdiendo la cabeza…

* * *

«¿Cuál sería la mejor película sobre relojes de la historia?», se pregunta Lucía en la sala de espera. Y, como siempre que está nerviosa, trata de hacer un ranking mental. «Recurso escapista de cinéfila empedernida», se excusa para sentirse menos infantil. Medita si debería incluir películas sobre relojes o sobre el tiempo en general. «¿Sobre el transcurso del tiempo o sobre viajes en el tiempo?» Finalmente decide seleccionar aquellos relatos en los que un reloj tiene un cierto protagonismo en la trama, de esta manera el ejercicio será más complicado y podrá dejar de pensar en la entrevista. Pero no se le ocurre ninguna película sobre relojes, o las que le vienen a la cabeza son muy malas. Han pasado tres minutos e In Time es la única película que Lucía tiene en su lista mental. Menuda decepción.

Se toma un descanso para echar un vistazo a la sala de espera. Paredes de cristal traslúcido, dos butacas estilo Philippe Starck y una pantalla gigante integrada en la pared. Todo muy bien puesto, muy orgánico, como dicen ahora, pero tan frío y aséptico como el resto del edificio de cuarenta y cinco plantas, el más alto de la ciudad. Le viene a la mente una frase del arquitecto y diseñador Mies van der Rohe, que decía que es más difícil diseñar una silla que un rascacielos, y la frase le recuerda todas las sandeces que le coló su expareja, César, antes de darse cuenta de lo canalla que era. Durante mucho tiempo pensó en él como la única causa de su penosa situación, pero hoy sabe que la única responsable es ella misma.

La pantalla escupe una sucesión de gráficos, cifras y mensajes en inglés. Todo muy corporativo, todo muy verde, todo buenas noticias en el maravilloso mundo de la empresa TechLab. Y le viene a la mente otro mensaje, pero este de WhatsApp. El que recibió de César hace dos años y que decía: «Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos. Juntos somos imparables. Te quiero». Ella guarda ese mensaje como prueba de cuán estúpida puede una llegar a ser cuando está necesitada de amor. Ahora está sola y arruinada. Bueno, sola no, porque cada día recibe llamadas del banco, de una agencia de morosos y de media decena de proveedores enfurecidos.

Lo que está, además de sola, es arruinada y, sobre todo, cansada. Cansada de no poder coger el teléfono sin antes buscar en Google el titular del número entrante. De no poder tener nada, ni una mísera cuenta de ahorros a su nombre. De sentirse la única responsable civil —administradora única, lo llaman— de tanto esfuerzo convertido en deudas.

De no poder ver ninguna salida mientras esa pantalla de no-sé-cuántas-pulgadas escupe cifras en positivo.

3

—Un médico. ¡Ya!

Dos técnicos de emergencias sanitarias entran en la sala de Urgencias, donde Mariona hace guardia esta noche; empujan una camilla con una mujer joven que se retuerce de dolor. Uno de los sanitarios, de media estatura, algo rollizo y con un bigote poblado, trata de sujetarla para que no se caiga de la camilla, mientras el otro, más alto y fuerte, reclama ayuda con una voz sorprendentemente grave a la única enfermera del mostrador de recepción. Lo primero que le llama la atención a Mariona es la abultada barriga de la chica. «Está a punto de salir de cuentas, si no lo ha hecho ya.» Lo segundo es que el vestido de la chica está manchado de sangre por la zona de la entrepierna. Y lo tercero es lo joven que parece. No le echa más de veinticinco.

—¿Eres doctora? —pregunta el más corpulento, y Mariona tiene que hacer un esfuerzo para recordar que un residente, aunque sea de primer año, ya es médico. Además, es la única doctora en la sala, es la noche de San Juan y el resto de adjuntos están de puente o tratando de reconstruir dedos amputados con olor a pólvora.

Mariona se acerca a los sanitarios, se identifica como la doctora responsable en ese momento, mira alrededor y les indica el box que está libre para que trasladen a la chica, cosa que hacen de inmediato.

—La dejamos a tu cargo y nos largamos cagando leches. Tenemos tres avisos más. Cada verbena que pasa, más gilipollas perdiendo manos.

—Perfecto —contesta Mariona—, pero antes cuéntame qué le pasa.

—Coño, lo que ves: hemorragia severa. Lleva así hora y media.

—¿De cuánto estás? —le pregunta Mariona a la paciente, muy menuda, calcula que medirá metro sesenta, de grandes ojos negros y facciones dulces.

—De treinta y dos semanas —le contesta entre gemidos—. Es un niño. Por favor, que no se muera. Por favor, ayúdame.

—No te preocupes, todo irá bien.

«No te preocupes.» Mariona duda si un médico puede hacer promesas que no sabe si podrá cumplir. Lo poco que conoce sobre cómo tranquilizar a un paciente es lo que ha aprendido viendo St. Elsewhere, porque en los seis años de universidad nadie le dio clases de relaciones interpersonales y, si como residente esa lección está al caer, todavía no le ha llegado.

—¿Cómo te llamas?

—Eva.

—¿Y tu hijo?

—Escuche, doctora —interrumpe el sanitario del bigote—. Al recoger a la chica, su madre nos ha dado este documento para que se lo entreguemos al médico que la fuera a tratar.

Mariona mira el documento esperando que contenga información médica relevante para el diagnóstico y tratamiento. El encabezado reza «Testamento vital». Lee en diagonal y no encuentra más que jerga jurídica, o así lo interpreta, en cualquier caso nada de utilidad que la ayude a salvar a la chica, a su bebé, o a los dos.

—¿Dónde está su madre ahora? —pregunta Mariona a los sanitarios.

—En casa de la chica, atiborrada de calmantes. A la vieja le ha dado un parraque guapo —le explica el del bigote, mostrando un elevado dominio del vocabulario coloquial.

—Ataque de ansiedad —aclara el más corpulento.

—¿Y el padre? —pregunta Mariona.

—En viaje de negocios. Por el momento, ilocalizable. La madre de la chica nos ha dicho que el marido es el interlocutor legal y en el documento que te he pasado hay varios números de teléfono, igual puedes intentar llamarlo más tarde. Me ha pedido que comencemos por el que pone «empresa». Que ellos sabrán encontrarlo.

Mariona revisa una vez más el documento, lee palabras como «motivos religiosos», «instrucciones y criterios personales» o «voluntades anticipadas» y pierde el interés. Tiene problemas más urgentes que atender, como salvar la vida de una madre y su hijo nonato. Reclama a gritos la atención de dos enfermeras que llevan rato mirando la escena como quien está en la terraza de un bar, mientras guarda el documento en el bolsillo derecho de su bata. El puto documento que cambiaría su vida y le dio un coñazo terrible leer.

* * *

Lucía observa divertida los gestos sobreactuados del gestor de la sucursal de su banco y la destreza en pasar cada página del contrato que ha preparado para firmar.

—Le ruego que lo lea con atención y, si todo es conforme, firme al pie de todas las hojas; el dinero del préstamo será ingresado en su cuenta de inmediato.

No recuerda haber experimentado nunca animadversión por los bancos, ni tan siquiera cuando lo de la crisis financiera de 2008. Entiende su utilidad: hacer que el dinero circule, que esté siempre disponible; y ella, o mejor dicho, su proyecto, necesita dinero contante y sonante. Tampoco desconfía de los banqueros, como no desconfía de (casi) nadie. ¿Por qué iba a hacerlo? Ellos saben más que ella, han estudiado Económicas y muchos incluso un máster, así que si le recomiendan un seguro de vida, un producto financiero o un préstamo personal como el que va a firmar en unos segundos, pues acepta lo que le digan y firma donde la cruz.

Y hoy hay muchas cruces.

Alguna tan pesada como la que llevó a la muerte a Nuestro Señor Jesucristo. Pero eso Lucía no lo sabe, no todavía. Si hubiera leído bien cada cláusula del contrato que tiene delante o, al menos, hubiera prestado algo de interés a lo que le explicaban, hubiera esperado y solicitado una segunda opinión. Pero Lucía confía en la gente. Y en los banqueros a los que, en contra del saber popular, también considera gente.

Y, sobre todo, confía en César —su socio, su compañero, su amante—, que la observa con impaciencia sentado justo a su lado.

César coge la mano izquierda de Lucía con suavidad y ejerce esa presión justa que imprime cariño e inyecta confianza. La startup que habían fundado los dos estaba en ese momento crucial que todo emprendedor reconoce como el «gran punto de inflexión». «Crecer o morir.» Se habían agotado los fondos provenientes de las subvenciones para emprendedores del Gobierno y tampoco quedaba nada de la aportación del primer y único inversor capitalista, Alberto, un viejo amigo de la familia de ella e inquilino en la residencia donde conoció a César. Pero Lucía estaba tan cerca del éxito que el dinero no podía ser el problema.

«¿Cuándo te ilusionaste tanto por última vez?», le había preguntado César la noche anterior, tras hacerle el amor. «¿Cuándo has tenido la posibilidad de ser la dueña de tu propio destino?», le había susurrado entre las sábanas. «¿Cuándo has tenido en tus manos la capacidad de generar un impacto real en otras personas?»

Hoy, cuatro meses después, en la sala de espera, se aborrece a sí misma. Cómo pudo tragarse tanta tontería indigna incluso de ser impresa en una taza de café. Pero entonces era un pájaro con un ala rota con ganas de volver a volar. De volar muy alto para gritarle a todo el mundo: «¿Veis? Os lo dije: no soy una inútil. Os prometí sorprenderos y aquí me tenéis».

—No he traído bolígrafo —le confiesa Lucía a César.

—No se preocupe —interrumpe el gestor personal—, si algo nunca falta en un banco son bolígrafos.

«Ni gilipollas que, creyendo que hipotecan su casa, hipotecan su vida», piensa Lucía en la sala de espera, y fantasea con retroceder medio año para arrancar de la mano de su Yo pasado el boli y clavarlo en la oreja de César y atravesar su cerebro.

Lucía se acerca a la mesa del gestor y lee por primera vez el título del documento:

«Préstamo personal con garantía hipotecaria.»

Comprende el significado de cada palabra pero no la importancia de la frase que forman.

Préstamo.

Personal.

Garantía.

Hipotecaria.

—El boli no tiene tinta —le dice al gestor.

Y hoy, medio año después, sentada en la sala de espera, se lamenta de que, a falta de leer la letra pequeña, no hubiera visto ninguna de las otras señales.

4

Cuando Mariona era una cría, su padre, Gabriel, decía que todas las familias deberían tener un amigo cura, un amigo médico y un amigo abogado. Su familia nunca tuvo de lo primero porque ninguno era católico practicante, para lo segundo ya tendrían a su hija (una vez se licenciara) y Agustina era el ejemplo personificado de lo tercero. Ya desde el colegio, Agustina fue siempre el mejor amigo de Gabriel, una amistad que se mantuvo hasta la muerte de su compañero de pupitre.

—Solo te pido una cosa, amigo mío: no pierdas de vista a la niña. Lo hará mejor que nosotros, pero necesitará que la guíen —es lo que había hecho prometer Gabriel Valls a su amigo Agustina, en el lecho de muerte.

Diecisiete años después, los viajes, el trabajo y, en definitiva, la vida, no le había permitido cumplir su palabra.

Hasta hoy.

Agustina entra en la sala de espera del juzgado n.º 26 de Barcelona cargado con su viejo maletín marrón de piel gastada. A Mariona siempre le había fascinado ese maletín. Le recordaba al sombrero de un mago del que se pueden sacar todo tipo de cosas maravillosas, incluso más voluminosas que el propio maletín. Cuando era niña, su padre, ya con la metástasis muy avanzada y sin vías de remitir, la llevó a un circo itinerante que había hecho parada en la ciudad. Era un espectáculo modesto pero más que suficiente para una niña de seis años; tenían acróbatas, animales grandes y pequeños, bailarinas ataviadas con trajes que brillaban, payasos de los alegres y también de los tristes y, lo que más recuerda, un mago tan alto y espigado que parecía un junco, con la cara pintada de blanco, vestido con esmoquin negro y pose solemne, que se pasó buena parte del número extrayendo objetos extravagantes de su sombrero de copa. Un ramo de flores, una caña de pescar, un transistor… Cuando sacó un enorme conejo de piel marrón, Mariona preguntó a su padre qué hacía el animal dentro del sombrero cuando no había espectáculo. «Mariona, todo el mundo sabe que a los conejos les encanta pescar», le contestó su padre. Gabriel Valls murió de cáncer de páncreas un año después, tres días antes de que Mariona cumpliera los siete años, y desde que salieron del circo y siempre que la niña quería evadirse de todo, evocaba la imagen del conejo de piel marrón y orejas enormes pescando en un lago inmenso dentro del mágico mundo del sombrero de copa. Esa imagen/refugio siempre fue, de lejos, el mejor regalo que le hizo su padre nunca. Hasta que, hoy hace seis meses, se reencontró con Agustina.

—¿Cómo estás, pequeña? —pregunta Agustina en la sala de espera, mientras abre el maletín.

—Creo que me voy a desmayar.

—Si has aguantado hasta aquí, podrás aguantar media hora más.

—Necesito beber algo. Tengo la boca seca y en esta sala hace mucho calor.

—No hace calor, Mariona. Eres tú que estás nerviosa.

—¿Y no debería? Tantos años estudiando para que me crucifique un grupo de desconocidos.

Agustina se acerca a la silla vacía, se sienta y abre su maletín y, a falta de conejo marrón, saca un minibrik de zumo de piña, igual que los que la madre de Mariona le ponía cada mañana en la mochila antes de partir al colegio.

—Tiene la pajita pegada en el…

—Lo sé.

—En apenas veinte minutos te van a llamar. Tendrás que acompañar al alguacil a la sala. Yo tengo que esperarte dentro. ¿Quieres preguntarme algo antes?

—¿Tardará mucho?

—Se te hará muy largo, pero realmente no lo es. El tribunal popular entregará su veredicto al juez de instrucción, él lo leerá con cara de poder cambiar algo y lo devolverá al portavoz del jurado, que lo leerá por segunda vez pero ya en voz alta y para todos. Como en las películas. En diez minutos estamos fuera.

—¿Y cómo lo ves?

Agustina la mira con expresión de fastidio.

—Ya sé que te lo pregunto todo el rato, pero igual tienes nueva información que…

—Ha pasado solo media hora desde la última vez, Mariona, y tras tres horas deliberando hace solo media que tienen un veredicto. No hay novedades. Te puedo decir lo mismo que te he dicho las últimas cuarenta veces.

—A mí me vale.

—Uno, si la condena es absolutoria o condenatoria, no es definitiva. No es el fin del mundo. Contraatacamos. Dos, que la Audiencia Provincial haya escogido para este caso un tribunal popular tiene una cosa buena y otra mala.

—La mala.

—Que el 90 % de veredictos acaban en condena. Somos más de castigar que de perdonar, de preferir pensar de nuestros semejantes lo peor que lo mejor.

—Es muy mala.

—Sí que lo es.

—¿Y la buena?

—Que la gente odia a los Testigos de Jehová. Nadie los conoce realmente, luego nadie los entiende. Los ven como una secta anclada en el pasado. Capaz de dejar morir a un niño antes que traicionar sus creencias. Las personas somos vagas por naturaleza y preferimos prejuiciar a informarnos. Y un prejuicio es como la tostada que siempre cae del lado de la mantequilla. No conozco buenos prejuicios. Por el contrario, tú eres médica, la profesión mejor valorada del mundo.

—Estará muy bien valorada, pero lo que es pagada…

—Además —Agustina no hace caso al comentario de Mariona—, eres mujer y joven. Dos características que despiertan simpatía y suman puntos. Habrá miembros del tribunal con hijas de tu misma edad. Otros conocerán a un médico que les salvó la vida.

—Me quedo con la buena.

—Esa es la actitud, Mariona.

Un alguacil abre la puerta y le hace un gesto al abogado.

—Me tengo que marchar. —Mira el reloj—. Quince minutos. Relájate y recuerda lo que te he dicho: tienes las de ganar. Y vas a ganar. Así que quiero verte inundar toda la sala con esa sonrisa tuya. ¿Quieres otro zumo?

Mariona niega con la cabeza. No necesita más azúcar. Se despide del abogado, que cierra la puerta al salir dejando tras de sí una silla vacía, un reloj oxidado y toda la angustia que pueda caber en el cuerpo de una chica de veinticuatro años.

* * *

Lucía deja de observar el reloj de la sala de espera y decide entretenerse contando las arrugas de sus manos y preguntándose si son las normales para su edad o, como sospecha, tiene más de la cuenta. Recuerda las manos de los ancianos que pululaban por la residencia de su amigo Alberto, y la primera vez que le abrochó un Vital-Watch, el primer prototipo surgido de la empresa que había fundado junto a César, que los observaba a ambos desde una esquina de la habitación.

—¿Estás segura de que esto funciona? —le preguntó Alberto mientras observaba el aparato con escepticismo.

—Sí. Este reloj de pulsera te mide las constantes vitales y avisa a tu médico cuando estas no pintan bien.

Semanas después, Lucía aprendería una valiosa lección que todo emprendedor acaba asimilando: que los familiares son los peores conejillos de indias. Sus ganas de hacerte feliz son el sesgo más peligroso para cualquier prueba de concepto.

—¿Y este chisme tan feo qué hace?

Y Lucía le regaló una amplia sonrisa de satisfacción. Tiene memorizado el discurso de venta perfecto, el elevator speech infalible para enamorar a los inversores y catapultarla hacia el éxito.

—El Vital-Watch lee tu cuerpo. No solo el pulso y la tensión arterial, también tus niveles de serotonina y noradrenalina, que son los neurotransmisores implicados en la depresión. Es decir, que no sabe únicamente cuándo estás malo, sino también cuándo te pones triste. ¿Ves la lucecita roja que parpadea?

—Hace tiempo que no me veo ni los testículos.

—Esta lucecita —respondió Lucía, obviando el enésimo chiste verde del viejo— indica que el 5G está activado.

—5G. ¿Y eso qué es?

—Lo que permite que el reloj notifique al médico de turno que algo no va bien, para que te llamen o te vengan a visitar sin que tengas que alcanzar un teléfono ni avisar a nadie.

—Pero yo ya estoy en una residencia.

—Tú sí, Alberto…, pero en España hay casi un millón de mayores de ochenta años que viven solos. Y muchos de ellos mueren solos porque no son capaces de alcanzar un teléfono para pedir auxilio. Este aparato salvará vidas.

—¿Y tú cómo estás?

—Entusiasmada. Tenemos el fabricante. Es chino… Y la empresa que lo distribuiría es de aquí. Y acabamos de conseguir un préstamo para fabricar las primeras diez mil unidades. En cuanto salgan los primeros relojes al mercado y se agoten, los inversores harán cola para que fabriquemos diez mil más. Este invento es lo que llaman los entendidos un «océano azul». Porque todos lo querrán y no existe nada parecido. Nunca me he sentido mejor en mi vida.

—¿Un préstamo? ¿Qué préstamo?

«Es curioso cómo funciona la mente de aquellos que han vivido», piensa Lucía en la sala de espera. A un anciano casi desahuciado le atiborras la cabeza con conceptos complejos como 5G, neurotransmisores o producción en escala y, lejos de abstraerse, detectan con su radar el único submarino ruso de todo el puto océano azul. «¿Qué préstamo?» «¿Quién lo firma?» «¿Quién lo avala?» «¿Tú y quién más?» Justo las preguntas que no te apetece contestar porque, ya entonces, sabes que no lo has hecho bien. Sabes que tenías que haberle consultado antes y no después. Sabes que la has cagado hasta el fondo.