Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad del Valle

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: ARTES Y HUMANIDADES

- Sprache: Spanisch

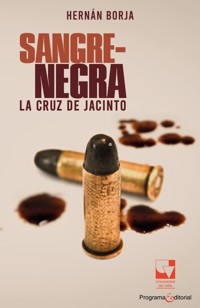

Sangrenegra: La cruz de Jacinto se centra en La Violencia en Colombia (1946-1965), y es memoria histórica del período. Ficcionaliza la historia del legendario bandolero Jacinto Cruz Usma. Con una límpida prosa literaria, relata la infancia de inopia y los sucesos aciagos de juventud que conformaron su carácter trágico. Su primer asesinato conlleva la renuncia al amor. Las acciones de su feble personalidad, envilecida por los beneficiarios de su delincuencia, dibujaron una geografía de sangre. La metamorfosis de sus frustraciones se traduce en muertes, secuestros y estupros. Sus acciones se vuelven en su contra y su final es la apoteosis de su degradación. La muerte violenta es una presencia ineludible para los colombianos. Durante demasiados años ha sido la constante fatídica de la vida nacional. Esta novela registra la espiral de brutalidad con que se anegaron de sangre regiones del país, con la equívoca justificación del enfrentamiento entre los partidos Conservador y Liberal. Todos malogrados: los nefarios (autores intelectuales), y los ejecutantes (materiales), pues destruyen su ser por ambicionar riquezas y poder, al usufructuar el delito; las víctimas, por la pérdida de sus vidas, familias y bienes. Con base en entrevistas, visitas a localidades, y el estudio del acervo sobre el personaje, el autor logra darle vida al protagonista a través de un calidoscopio de voces y, de esta manera, nos acerca a su humanidad, sin juzgarlo. Tampoco es parcial ante el enfrentamiento bipartidista. La crudeza de muchos episodios, no impide la experiencia estética, gracias a los recursos literarios desplegados.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Borja, Hernán

Sangrenegra: La cruz de Jacinto / Hernán Borja

Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2021.

210 páginas ; 21.5 cm -- (Colección: Artes y Humanidades)

1. Narrativa Colombiana - 2. Literatura colombiana - 3.

Violencia - 4. Bandoleros 5.- Ideología

C863.5 cd 22 ed.

B734

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: Sangrenegra: La cruz de Jacinto

Autor: Hernán Borja

ISBN: 978-628-7500-59-4

ISBN-PDF: 978-628-7500-61-7

ISBN-EPUB: 978-628-7500-60-0

DOI: 10.25100/PEU.7500594

Colección: Artes y Humanidades-Narrativa

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes

© Universidad del Valle

© Hernán Borja

Diseño de carátula: Hugo H. Ordóñez Nievas

Diagramación: Sara Isabel Solarte E.

Corrección de estilo: Pacífico Abella Millán

_______

Este libro, o parte de él, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad del Valle.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Cali, Colombia, octubre de 2021

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A Isabel y Francisco, Myriam y Didier.

La noche envuelve guerreros moribundos y el salvaje lamento de sus fragmentadas bocas.

Quieta en el espesor de los sauces —nube roja habitada por un dios iracundo— la sangre es vertida en el frío de la Luna.

GEORG TRAKL

SANGRENEGRALa cruz de Jacinto

LAS ESFERAS

A sus siete años, al avistar a gente armada en el potrero, José Anunciación Isáziga, impulsado por un resorte interno, se agazapó bajo las faldas de su madre. “Con tal de que no sea Sangrenegra”, anheló ella, y un rictus desdibujó su rostro, pues vivía con el temor de un reencuentro con su otrora jornalero, al enterarse en el siquiátrico de Manizales de las barbaridades que se le atribuían.

En la finca El Porvenir de Murillo entregaba en compañía de sus dos hijos a la mediatarde de ese martes un vestido de primera comunión.

—¿Y por qué está tan gorda, mi señora? —le dijo Comino.

—Porque estoy embarazada y mire este helaje.

—Muestre a ver qué es tanta ropa.

—¡Atrevido! —gritó Adela Alvarado, la anfitriona—. ¡Respete a la costurera, ella ni es conservadora ni es de esta familia!

José Anunciación salió despavorido al sentir una mano en su cabeza, pero tropezó contra una tabla salida y Cañabrava lo encendió a machete. Marcelina Pongutá se lanzó a patear a diestra y siniestra, mesarse la cabellera y gritar incoherencias. Echando chispas por los ojos y con los puños levantados, hizo una pausa y exclamó:

—¡Deje a mi hijo!, ¡máteme a mí, cacorro!

—¡Demonio maldito!, ¡deténgase, asesino! —gritó Adela y contuvo a Marcelina para evitar que se les fuera encima a los asaltantes.

El mayor con su “amba, amba” levantó en brazos a su hermanito y tomó carrera hacia los fresnos cercanos.

Su semblante se hizo añicos al reconocer a Jacinto y con estentóreos gritos atrajo la atención hacia ella. Demasiado tarde para huir o armarse aunque sea de un palo. Siente que el puñal abre su esófago y se desliza y desgarra la carne de su vientre. Los ojos de Marcelina quedan en blanco y se derrumba con las manos sobre su amasijo de líquidos viscosos y tripas.

Sonaron disparos.

Con el niño, nacido para vivir setenta y siete años, siete horas y siete minutos, hubo siete víctimas. Sobre el albo vestido de manchas escarlatas pegaron con alfileres un papel:

Perdonen que fue de afán y no pudimos cortar las cabezas, que yo no soy culpable de este crimen y la culpa la tiene Laureano Gómez que me enseñó a matar amarrado.

Tarzán y Sangrenegra

José Anunciación se desvanecerá en su esfera cuando cumpla los años arrebatados. Es parte de la multitud que persigue sin tregua a Jacinto, oteando sus actos y perturbando su sueño, ávida de abatirse sobre él cuando esté moribundo y precipitar su fin y, entonces, en límites del espacio azul, agotar los tiempos de sus vidas sin sobresaltos ni apetencias; si lo han completado cuando su homicida fallece, se disuelven en el éter.

Cuando alguien alcanza la edad de morir se atormenta si su asesino aún vive pues hasta entonces habitará en un limbo angustioso, donde entre ires y venires gasta sus ojos en el vacío, espoleado por el desasosiego de cielos rotos; por ello, lo exaspera en sueños para restarle fuerzas y que cometa errores nefastos: “¡Ciérrame las heridas que sangran!, maldito, ¡muérete para yo descansar, jódete de una vez y para siempre!, ¡deja ya de respirar por esa sarnosa jeta!”.

Esos seres a quienes truncó la vida, esos espíritus desesperados viven ansiosos por volver al mundo a consentir sus dioses, a beber las aguas de los ríos que les puedan calmar la sed de la región de tormenta y de suspensión en que deambulan sin tregua. “Tú, Ismael, que debiste vivir sesenta y siete años y a tus treinta te envié al universo sin formas, del cual no podrás salir hasta cuando no cumplas tu edad y hasta entonces me hostigarás por los caminos y en los sueños, reclamándome tu cuerpo, los amores inconclusos, los afectos negados, las posesiones pasionales; buscando mi muerte para desquitarte de mi machete que segó tus días, esa tarde en Tarritos, cuando la tierra abrió su boca para recibir de mi mano tu sangre que me convirtió en un perseguido”.

A las cinco y media de la tarde las heridas y los punzantes dolores lo debilitaron extremadamente, pero su tiempo aún no se clausuraba. Al borde del agotamiento, columbró en lontananza esferas similares a las de sus pesadillas y sintió tenazas en el cuello. Cuando estuvieron sobre los árboles cercanos vislumbró cuerpecitos en líquidos de colores. Su mente se inundó de imágenes de clamantes de su piedad antes de los alaridos arrancados por el vómito metálico, y de fragmentos de cuerpos esparcidos en montes, llanos y caminos de herradura, y graznidos y ojos de gallinazos ahítos de la pitanza de cadáveres, y senderos y ríos enrojecidos y casas flameantes que rompen las noches y atosigan el día con su humo, de pueblos desiertos a su paso llenos de escombros quemados y ropas y enseres esparcidos por doquiera y animales vagando sin rumbo por calles y caminos desiertos, y de montañas calcinadas de entrañas rotas por las balaceras y holladas por su horda de criminales: las cenizas de sus días.

“Y ahora estas fantasmas, ¡qué joda!”. Sus orines empaparon sus pantalones.

“Julio César Campo, ya me olvidarías, matarife infeliz. En la finca Chagres de Tierradentro, amarraste a mi padre a un botalón y uno de tus salvajes lo acuchilló y machetiaron a mi madre y mis hermanas cuando intentaron auxiliarlo. A mis doce años me sentía capaz de romperte el pescuezo, hijuepuerca, y apretar el gatillo de un revólver en tu nuca, pero no tuve chance. Crecí lozano gracias a la fortaleza de mis padres y la leche de mi madre; un cuerpo robusto capaz de tumbar con el hacha cualquier árbol y por eso maldecía ser tu esclavo. Me obligaste a disparar a un niño después de dejarlo huérfano; me tiraste su cabeza, pendejo infeliz, ¿qué se te antojaba?, la enterré a escondidas y la salvé de los buitres. Cuando te supe cercado me vine a darte bala, pero el bus se accidentó. ¡Lárgate ya al infierno para agotar tranquilo en esta esfera los años de mi vida! Durante año y pedazo fui tu cocinero, mandadero y campanero, sin merecer más que sobrados de comida, maltratos y chistes flojos de tus chusmeros. Que se te seque la médula y los gusanos te desprecien para que te pudras entero, hijo de mala puta, que las almorranas te revienten el culo. Escapé de tus forajidos mientras nos bañábamos en el Magdalena, cerca de Ambalema, y hui al Ecuador. Aún siento el asco de los destazados bajo tus amenazas dizque para que se me quitara el miedo. ¡Toma esta bacinilla de miados de cerdo y perfúmate con ellos, cerda inmunda!”.

“Jorge Torres. Me mataste junto a Enerio Díaz en La Siberia el sábado cinco de agosto de 1961. A duras penas nos ganábamos el sustento con la venta de loza en un camión, contratado para ir por poblados los días de mercado. ¿Por qué nos negaste ver crecer a nuestros hijos y dejaste a nuestras mujeres en un lecho frío y un futuro de hambre? Toma este nido de avispas, mamón infeliz, hijo de venérea, que los perros destrocen tus tripas y las rieguen por medio mundo y te intoxiquen sus fétidas exhalaciones, y en vano implores la sepultura, carroña”.

Los insectos le picaron cabello y cara y trastabilló cuando intentó detenerlos y cayó al barro.

“En la finca La Cubana de Venadillo, el dos de septiembre de 1961, cuando pasé por allí, me hiciste detener y arrastrar hasta cuatro cadáveres abaleados en la base del cuello y con orificios de salida en la frente. Me obligaste a tocar los huecos y chupar mis manos manchadas y luego esgrimiste una pistola, pero uno de tus hombres intercedió porque quería a los maestros y cuando estuvo en la escuela le conté que su sobrino iba muy bien y le supliqué que renunciara a sus malandanzas para que el niño no tuviera mal ejemplo ni se avergonzara ante sus compañeros. Aquel mismo día en Venadillo, tus bandidos arrearon a la gente a la salida y después de robarlos los hicieron desfilar y el Señalador identificó a los godos que fueron apaleados y desmembrados a hacha y machete. Campeabas por la región sin Dios ni ley. Tus hienas —el Zorro, Tarzán, Pantera, Pájaro Verde y demás—, manada de majaderos hijueputas, abusaron de indefensas secuestradas. Ordenaste que me ahogaran porque la lancha tenía mucho peso para atravesar el Magdalena. Hombre sin huevas que accediste a mujeres solo por la fuerza, ahora mientras te jodes, escúchame malnacido: ¡Que te pudras vivo y sientas las ratas roerte el flácido pito, mírame bien, soy María Belania Suárez Martínez y sé que a duras penas se lo puedes meter a una vieja, maricón impotente, recibe en tu jeta estos coágulos menstruales, piraña!”.

“Salgo de la pieza a buscar a mi hijo y ¡tas!, tropiezo con su cadáver, con la espalda llena de machetazos como un pez bocachico listo para freír, y después me cortas la cabeza y acabas con los demás. Toma esta bacinilla de mierda, tu última comida, roedor de intestinos podridos, te la mando yo, Antonio Mendoza, errante desde el dieciséis de septiembre de 1961. Dependo de tu fin para darle el adiós definitivo a esta tierra que anegaste de maldades, úlcera pestilente, cumplí ya mi tiempo hace más de dos años, lárgate de una vez al infierno para dejar este amargo limbo, bastardo de marrana”.

“No entendías que mi corazón de maestra me llevaba a defender a mi discípulo Serafín Alarcón cuando lo ibas a matar en Méndez de Armero, el veintitrés de marzo de 1962. Soy Cecilia Duarte y me llamaste sapa sarnosa y te proclamaste amo de la región y cuando me interpuse para impedirte disparar al niño, me enterraste este puñal, ¡ten!, recíbelo oxidado de mi pecho perforado y que te inocule la gangrena, desalmado, infanticida sin entrañas. Ahora iré al azul hasta agotar mis años y entonces moriré de veras, ¡revienta de una vez para descansar de perseguir tus úlceras malolientes!”.

“Soy Myriam, me quedé esperando a mi prometido Josué Jaimes para el matrimonio el veintitrés de marzo de 1963. Estaba entre los veintisiete que mataste en Los Guayabos. Mientras jugaba con mi hermanito, apuñalabas a mi amado después de despojarlo de sus pertenencias. Venía en Velotax hacia Alvarado. Fanfarroneaste con su uniforme de teniente y tus hombres te llamaron “mayor Sangrenegra”, rey de burlas, te tragaste el cuento, tonto ridículo. Quiero en esta hora que tu garganta se llene de sal y se raje y por ella corran serpientes de fuego y te revienten los intestinos. Grises fueron mis amaneceres, inmundicia, hasta que no pude más y en poco tiempo la desolación quemó mis energías y precipitó mi fin, que los gusanos formen racimos en tu culo y te lo roan, moco verde”.

—¡Dejadme!, ¡dejadme, al menos unos minutos! ¡Virgen del Carmen, protégeme!, ¡ven noche y esconde estas gran despiadadas caras!

Las esferas se atropellaban ante la agonía del día.

“Mírame, hijo de mula rancia, soy Raquel de Llanos, ¿qué era esa joda de mandarnos boletas a cada rato exigiendo mil pesos?, lo de cuatro buenas terneras. Mi esposo enloqueció consiguiendo préstamos. Te escupo en la cara estos centavos que nos dejaste, convertidos en gallinazos para que roan tu hígado y su hediondez te intoxique los pulmones, sanguijuela. Nos dejaste en la miseria y mi asustado marido se lanzó a un precipicio cuando tres de tus secuaces lo acosaban para quitarle lo único que le quedaba, la vida. Y después viniste por mí, como si no tuvieras suficiente y no tuve oportunidad de huir ni defenderme pues llegaste de madrugada, y ni me dejaste levantar del lecho pues tu pistola me hundió más en él, rata rapaz”.

“Estoy todavía tirada en la carretera de Lérida a Armero, los senos vueltos hilachas y mi vagina abierta en canal, después de ocho días de violaciones de tus hediondos maleantes. Ni un poco de tierra me echaron encima los miserables. Antes me llamaba Estrella Cubiedes, ya no tengo nombre pues cambié mi alma por la vida de mis padres, obligados a proporcionar a tu gente comida y licor y a entregarme bajo la amenaza de rajar el cuello de los menores, ¡ojalá no hubieras nacido!, no mereces los padres que tuviste, asqueroso. En los ardientes corredores del infierno nos veremos, pues maté tres cabrones en mi intento de huir; allí desataré las víboras de mi pelo y te las pondré en los testículos para que te los perforen con los colmillos una y otra vez, una y otra vez… Cómete esta bolsa de gargajos fermentados con alacranes, cabrón sin pelotas”.

“Un domingo de agosto de 1962, óyeme, soy Raúl Pérez, ¿dónde tienes tu fantochería, vergajo? No eras más que un saco de pedos, corrías a esconderte cuando la veías peliaguda, por fin te llegó la hora, miserable. Me echaste en cara cobrar intereses por prestar efectivo; ahí tiene su puerco dinero, dijiste, mientras uno de tus bandidos me hundía en el vientre un recatón. Ordenaste callar a mi hijito, ¿acaso no lloraste cuando mocoso? Ten esta bolsa de leche picha con pus de mis heridas, aquí floto hasta que tu hocico hambriento hoce la basura y reviente en llagas”.

Fue empapado por excrementos, coágulos menstruales y gargajos. La sal le produjo escozores insoportables en sus heridas y un puñal hendió su pierna derecha y serpientes y alacranes lo hostigaron. Se derrumbó inconsciente y una algazara resonó encima de su cabeza. El horizonte se estremecía con relámpagos y la tarde se inclinaba a la noche. Las esferas en turno se desinflaron ante la mengua de la luz. Por un rato persistieron sobre los árboles hostigantes chillidos y un nubarrón ensombreció más el paraje.

Vuelto en sí se acurrucó tembloroso. Un silencio inquietante llenó el lugar. Los árboles se bamboleaban y algunos gajos lo golpearon. Se llevó las manos a la cara y cerró los ojos. El dombo del firmamento fue roto en dos por un rayo que instaló un día fugaz en la bruma y, segundos después, las entrañas de la tierra gimieron y su estruendo lo empujó al suelo.

Al incorporarse, se golpeó la frente en un árbol y una maldición se desvaneció en sus labios. “¡Cómo estoy de débil!”, se atribuló, “¡no ser capaz ni de echar un madrazo!, y estos buitres atormentándome. No temblé ante las ráfagas de ametralladoras y el filo de los machetes, para acobardarme por engendros de niebla en esta serranía de los Paraguas donde agujereado mi cuerpo, frío y hambriento, me saigo del mundo sin que alguien pronuncie un adiós y me cierre los ojos”.

Cayó al suelo y de sus manos se desprendió la Colt 45, pistola nacarada que brillaba en la oscuridad. Se le escurrieron las babas y el sabor de hiel lo angustió. Con un pañuelo sucio se tapó la herida de la rodilla derecha y se arrancó el puñal. Entrevió gente parada ante la umbrosa enramada y cuerpos en hilachas, cuyas dentaduras carcomidas escurrieron bilis y entrechocaron sus maxilares en una risa siniestra. Se acordó del agüero infausto de la pitonisa de La Unión, pero no escuchó los ululatos.

—¡Maldita sea!, ¡arrastrada vida!, ¡reputa! —exclamó.

Apostrofó al firmamento por ese crepúsculo de barahúnda, bochorno, humillación y perplejidad, y por abandonarlo exánime a merced de las sombras que se cernían inexorables sobre el horizonte.

EL BOSQUE

Luis Rodríguez se solazaba viendo jugar a su ahijado de bautismo con su numerosa prole. Años después, a pesar de desaprobar sus crímenes, desviaba a diversos asuntos cualquier mención de él.

La morada retumbaba con el correr y los gritos de los niños y se formaban continuas algarabías, pues tan solo los hijos de Luis sumaban nueve. Jugaban trompo y bolas, fútbol, ensayaban caucheras, cazaban pájaros, cogían en el solar tomates de un enclenque árbol que a gatas los soportaba. Perseguían a los demás hasta tumbarlos a tierra y exigían un “me rindo” para soltarlos; jugaban a la guerra, “corre que te agarro y te lleno de barro”, y aprisionaban a los del bando contrario y viceversa. Terminaban rendidos y hambrientos del plato de fríjoles con arroz, chicharrón y plátano maduro frito, acompañado de aguapanela.

La de los Rodríguez era una de las pocas edificaciones con sala y comedor independientes y los niños se sentaban con comodidad a la espera de la comida. En el exterior, la neblina velaba las calles, la lluvia resbalaba en el lomo humeante de los caballos recién desenjalmados, una araucaria resistía el azote del viento.

Marlén se esmeraba en preparar platos nutritivos, enterada de la deficiente alimentación de los campesinos sin recursos. Los fríjoles con cidra y tocino de cerdo eran acogidos con vivas. Tanto fue su apego al niño que al final de sus días lo creía propio, obnubilada por los recuerdos de sus modales y decires singulares que la retrotraían a su infancia en los campos de Santa Rosa de Cabal. Decía ‘saigo’ en vez de ‘salgo’, ‘a limpio pie’ en vez de ‘a pie limpio’, “gran bobos”, en vez de “bobos”, “guaguales” por “guaduales”; “tráigale un perro al hueso”, saludaba. Su profesora disfrutaba también con esos giros; y, aunque le enseñó los correctos, recaía en ellos con cierta picardía.

Le enorgullecía salir con Jesús María, uno de los hijos, y que lo vieran en aquella casa, donde se acogía a múltiples chicos. En ninguna otra les brindaban atención, dada la precariedad de recursos. Habitaba allí algún tiempo para cambiar de aires y “se le cayera un poco el musgo de la montañerada”, según expresión del agradecido Telmo Cruz.

Era El Bosque un caserío de una casa aquí y otra allá, dos o tres seguidas, y pare de contar. Huertas en los solares y entre las viviendas. Las propiedades rurales, pequeñas y medianas extensiones dedicadas a cultivos de tierra fría, como la papa y la cebolla; en las tierras bajas del corregimiento se cultivaba café con buenos resultados. Primaban colonos provenientes del departamento de Caldas, adonde llegaron sus ancestros desde Antioquia. Con paciencia compraron las mejores tierras y en pocos años florecieron fincas en terrenos antes incultos. Por ese entonces era difícil el transporte con otras poblaciones y la capital del departamento; los escasos buses llegaban hasta un sitio lejano el jueves a donde iban los campesinos en mulas o a pie a tomarlos; los demás días arribaba un campero de madrugada. Estos buses tenían una escalera en la parte trasera para subir al capacete costales y equipajes y hasta pasajeros.

Los territorios son del municipio de Murillo, antes corregimiento de El Líbano. La autoridad era el inspector de policía. Cerca baja el río Manso; pocos se bañaban en él debido al helaje. El agua se sacaba de los aljibes con un balde desde una profundidad de quince metros; en los campos se aprovechaba el agua de las quebradas, llevada hasta las viviendas por entrelazamiento de guaduas. Los policías a duras penas salían de su marasmo los fines de semana cuando los despertaba el escándalo de alguna riña en la única tienda donde vendían licor y una radiola exhausta exhalaba tangos.

Fue traído al mundo en tiempos de relativa tranquilidad, ya que el cambio de gobierno conservador por el liberal en cabeza de Enrique Olaya Herrera en 1930, dos años antes, no se tradujo en persecución partidista como en otras geografías del país. La población del Tolima se diversificó con conservadores provenientes de los departamentos de Boyacá y los Santanderes, donde en determinadas poblaciones los hostigaron liberales sectarios. Se presentaron rencillas por la repartición burocrática, pero no afloraron enfrentamientos hasta años después con la llegada de los chulavitas, el despojo de tierras y el empecinamiento del laureanismo en que el conservatismo conservara el gobierno: “A sangre y fuego”, consigna difundida por el país como un mandato partidista. Telmo que luchara en la Guerra de los Mil Días en el bando conservador no comentaba sus experiencias de combatiente ni intervenía en conversaciones políticas.

Por aquel entonces, el compadrazgo, los matrimonios, la religión y los ideales de progreso unían a las gentes, y la pertenencia a diferentes banderías no enturbiaba la convivencia social. Gran parte de los pobladores poseían parcelas propias, aunque de limitada extensión. En general, las veredas adherían a un solo partido; en los caseríos y pueblos convivían gentes de diversa filiación, identificadas con ella desde la cuna por mera tradición familiar.

Su madre le dio a luz en el minifundio El Jardín un primero de julio en una noche de relámpagos y truenos. La comadrona se santiguó a la luz de las velas cuando lo tuvo entre sus manos y agradeció al cielo el fácil parto.

La casa constaba de una planta con dos unidades en ele hechas de tablas, resguardada atrás por árboles; un corredor a ras de tierra y techado de tejas de barro; tres puertas, dos para las habitaciones y una para la cocina: vivienda paisa tradicional.

Un día se paró frente a la puerta del salón el padre de Julio Arenas. El frío se intensificó en los huesos de los niños, mojados en el trayecto diario y algunos con heridas en los pies, producidas por guijarros y espinas de las trochas; muchos ni siquiera disponían de alpargatas. Los que poseían calzado llegaban a pie y se lo ponían para estar en el salón. A la hora del recreo se lo quitaban para jugar: debían cuidarlo para que durara y luego legarlo a los hermanitos. Los educandos levantaron con certidumbre sus cabezas, la maestra se inclinó sobre su escritorio y ocultó con la mano su ojo izquierdo; miró soñolienta la lentitud de la lluvia detrás de Atanasio; hipnotizada por las plateadas líneas le pareció contemplar al visitante subir y bajar por la cortina de agua como una marioneta y por un momento se vio niña en un festival donde la llevara su padre en Ibagué, pero un moscardón sobrevoló las cabezas de sus discípulos y la sustrajo a la felicidad sentida cuando su padre la alzaba para montarla en un tiovivo de ponis.

—¡Buenas, don Atanasio!, ¿en qué le podemos servir?

—Es que… vengo por Julito.

—¿Y eso, mi don?

—Es que… que… lo necesitamos en la sementera.

—¡Pero si ese niño apenas está aprendiendo a leer!, ¡es el mejor para sumar y restar, multiplicar y dividir!, ¡déjemelo unos años! —dijo exasperada.

—Es la vida, profesora.

—¡Pero se van a mojar! —se escuchó de una vocecita al fondo.

—¡Al paso que vamos nos va a tocar cerrar el establecimiento! —añadió airada María Carlina Vanegas.

Los escolares conocían su desesperación en similares circunstancias y temerosos sabían que de buenas a primeras pedía cuadernos y ¡ay del que no los tuviera en orden y al día!

Empecinada en conservar a los discípulos, discutía con los padres por romper la infancia de sus hijos y la ilusión de un futuro diferente al de peones agrícolas. “Se lo lleva en contra de mi voluntad, espero que me lo vuelva a traer este mismo año, ¿entendido?”. Ellos la miraban y sus alelados rostros encendían la iracundia de la maestra, quien a duras penas se contenía. “Viejos idiotas, estos niños viven la angustia continua de que los malditos cuchos se aparezcan cuando les dé la puerca gana y se los lleven”, pensaba y se agarraba las manos una contra otra como garfios de hierro hasta maltratárselas. “En el aula aumentan los vacíos”, constató. Sus lágrimas las desbordaba a solas.

—¡Es por un año no más, mientras me mejora la situación!

—¡El mismo cuentico de todos ustedes! ¡No me diga más!

La profesora salió del salón de clases abrazando al niño. Cuando volvió después de un largo rato, traía entre sus manos la pelota de trapo.

—Para que jueguen mis amigos —envió a decir Julio.

La mejor de las tres pelotas de trapo de la escuela.

Años después, Jesús María se dedicó al comercio, atraído por esa ocupación fácil al comparársela con las labores agrícolas. En las horas muertas de la semana oía radio con un tabaco apagado entre los labios y con frecuencia inmerso en recuerdos de la primaria, juegos de pelota y trompos, baños en el río; las niñas, novias de un día de uno y al siguiente de otro, en un juego en que los varones se las distribuían. Romances ficticios acogidos con risas por las cándidas comprometidas que no se explicaban bien de qué iba el asunto, pues la mayoría aún cargaba sus muñecas de trapo para jugar en el recreo.

La somnolencia lo vencía después del sancocho del mediodía y le parecía escuchar a su amigo diciendo que para saber si una joven se había acostado con un hombre, no era si no mirarle si tenía una pantorrilla más redonda que la otra; y sin mucho recato hacían el censo. “Majaderías”, dijo María Carlina cuando se enteró del asunto, “ese niño tiene una imaginación desenfrenada que debe controlar, no le hagan caso”. Lo arrodilló durante la clase de geografía, después de cruzarle la espalda con la larga regla de madera y dejarle en la piel dos surcos en equis. “¡A ver si aprende a respetar a las mujeres, crezca primero, zoquete!, le dijo después de indicarle que se levantara y se arreglara el estropeado buzo de algodón de Tejidos La Garantía y le sacudiera el polvo a sus remendados pantalones.

Le enseñó a Jesús María a coger un pichón del nido, amarrarlo a un palo pequeño y encima poner una caja de cartón, alzada por delante en dos palos unidos a un hilo manejado a distancia; cuando los pájaros padres eran atraídos por el llanto de los pichones, se jalaba la cuerda y la caja caía encima. Los liberaban pues por la mañana trinos de miríadas de ellos se oían por doquier.

Cierto día la maestra organizó un paseo a las gélidas cercanías del nevado de Santa Isabel y jugaron con los carámbanos de hielo de los árboles y con la escarcha de sus ramas. Los deslumbró la magnificencia de la plateada luz de cristal e iluminados por sus esplendores consumieron el comiso propio y el dulce de breva con bocadillo que les preparara María Carlina. Rememoraría luego en el Fuerte ante fríos casi tan intensos el iridiscente cono, el castañeo de los dientes, la pertinaz lluvia que empantanaba el suelo, en cuyo barro los descuidados dieron con sus huesos, las mofas que calentaron el recorrido y las bromas de la maestra.

Jesús María en las profundidades del sueño lo mira entrar a la cabeza de una banda.

—Ahora me paga unas cuantas, vergajo —le dice y eleva la punta de su pistola hacia su frente.

—¡No, no, mompa, a mí no, no!

—Don Chucho, don Chucho.—Una joven lo despertó.

—¿A sus órdenes, Herminia, ¡como ha crecido!, ¿qué se le ofrece? —le dijo agradecido, mientras se restregaba los párpados con temblores, se levantaba del asiento y percibía su espalda bañada en sudor.

—Un paquete de tabacos y tres libras de panela, por favor.

—Voy, voy.

EL JARDÍN SIN FÁBULAS

Felipe le explicó que se iba a buscar trabajo. Él le reprochó dejarlo, cuando apenas era un niño, encartado con las mujeres y desamparar al anciano padre. “Pero si desde donde esté les voy a ayudar”, pensó y se sintió inútil e incomprendido. Le dijo que nunca tendría un espejo para mirarse como el regalado por su padrino, y así perdería su rostro y se convertiría en un traidor por darles la espalda. Permaneció mudo ante la andanada.

“Ojalá se ahorque”, deseó Jacinto, y airado se internó en el monte alto hasta bien entrada la noche, y al regreso se abstuvo de comer.

Dos horas después, Felipe lo sintió moverse. Insuficientes las gastadas cobijas. Se le pasó a la cama y lo envolvió con una ruana; la gelidez de una mano que tenía al aire lo asustó y rápido se la metió en una media: “El hombre de las nieves”, fantaseó. Lo abrazó un rato. El menor dejó de temblar. Escuchó a su dormido padre: “Estos dos colchones, véndamelos, ¡suelte los perros, que se larguen!, ¡machete!, póngales rosas en los dientes, en el pelo”. Sintió agua corriendo en su estómago y se sintió amargo. El piso de la habitación conservaba la humedad colada por entre rendijas, dada la podrida base de madera.

Antes de acostarse, Felipe limpió los tenis, con la esperanza de que no estuviesen mojados para la partida. Solo se los ponía para ir a misa cuando llegaba un sacerdote de El Líbano o para ir de visita con su padre. Armó un paquete con dos camisas y un pantalón, medias sin par y un pañuelo y, así valido, antes de la aurora abandonó la habitación de los hombres. Traspuso la de las mujeres: el silencio allí apaciguó los latidos de su corazón. En el patio se acercó al tanque y se lavó la cara, luego los pies; se peinó con los dedos y entonces la ruana de su padre lo rozó. “Los machos no lloramos”, se dijo e hizo fuerzas de flaqueza.

—Me saluda a los primos Tangarife y a la familia que se encuentre. No se me vaya a quedar por allá. Aquí usted es nuestra salvación, aunque ahora escasee el trabajo, nunca se sabe cuándo nos socorre Dios y aparece.

—Traeré con qué comprar algún terreno para que cultivemos entre todos.

El joven se arrodilló ante su progenitor.

—Que Dios nuestro sostén le dé valor. El Dios de mis padres lo guíe por la senda del bien y lo traiga de vuelta a su tierra y a su madre —dijo. Y lo bendijo, casi sin verlo debido a sus cataratas y a la oscuridad.

Felipe lo abrazó con suavidad. Obligado le recibió un billete de cinco pesos, algunos centavos, y un atado de cebollas. Se acercó al espejo y el vaho de su boca veló la entenebrecida cara de la superficie plateada.

El padre lo acompañó un trecho. Tenía por delante un recorrido de tres horas a buen paso, antes de llegar al camino de herradura. Anduvieron taciturnos, como si acallasen palabras que pugnaran por aflorar de sus silencios interiores. Se dieron la mano al trasponer una colina en límites de la vereda.

Acometió la loma de vuelta, pero se fatigó y se echó a la vera y encendió un cigarrillo Caribe, fumado entre esputos y toses. A lo lejos, en La Cuchilla, contempló difuminada la figura del hijo entre los rubores de la tímida aurora. Se durmió y cuando el calor del sol lo despertó, reanudó la marcha después de un ligero traspiés. “¡Qué vaina, me canso con nada!, ¡y este verraco sueño a toda hora!”, se dijo. “Si muero, ¿qué será de mi familia?”. Su rostro se contrajo en un mohín de contrariedad. “Cuando llegue el tiempo de los asesinos, ya no estaré”. Sus tembleques manos soltaron el humedecido tabaco.

Hora de la aguapanela de la mediamañana. Preocupados por su ausencia, Carmen Rosa se aprestaba a buscarlo. A la entrada de la cocina el espejo le evidenció su infinito cansancio, el agobio de los trabajos vividos y, a pesar de sus obligaciones, sus ocasionales deseos de morir.

Jacinto le contó a Jesús María la partida de Felipe. En esa oportunidad se despidió sin morisquetas, como si su alegría hubiese desaparecido. Llevaba un atado de víveres enviado por Marlén.

Alcanzó una estatura considerable, resaltada por su flacura. Se reconcentró en su familia, y evitaba aun a aquellos que como él hubieron de renunciar a los estudios. Su principal entretenimiento consistía en traer leña del monte y sentarse en un tronco de la cocina, avivar el fuego y participar en las labores de sus hermanas; quienes luego se hundieron en la vorágine de múltiples ocupaciones para sobrevivir en anonimato en diversas regiones del país. Sus voces lo inundaban de cantos, aficionadas a corear las canciones del radio. Las dos más pequeñas no le daban tregua, ora preguntando sobre múltiples asuntos, ora encaramándosele por la espalda. Herminia fue su preferida. Con pesadumbre intuía que esos eran los últimos tiempos juntos; los alimentos escaseaban y, un hombre, reflexionaba, no dejaría morir de hambre a sus hermanas ni a sus padres.

Telmo vendía los domingos en el caserío gallinas, huevos, quesos, lo que tuviera, y con su producto mercaba. El niño ayudaba muy obediente a cargar fríjol, panela, arroz, productos que no exigían fuerza. En ocasiones, cuidaban vacas ajenas. Cuando abandonó los estudios, tenían solo cebolla, comprada por los intermediarios a un bajísimo precio; abundaba y los labriegos minifundistas carecían de recursos para mercadearla en poblaciones grandes.

Semana tras semana, mes tras mes, comerán una taza de fríjoles con arroz y rezarán el rosario antes de acostarse.