9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»In einer kleinen Stadt an der Ostsee treffen zufällig sechs Gestalten zusammen: ›Der Junge‹; Gregor, der KPD-Funktionär; Judith, die Jüdin; am Ort selbst befinden sich der Pfarrer Helander; Knudsen, der Fischer und Kutterbesitzer; als letzter die Holzplastik des ›Lesenden Klosterschülers‹. Und diese sechs Gestalten haben kein anderes Anliegen, als Deutschland zu verlassen… Alfred Anderschs großes Buch von Sansibar ist ein Mißtrauensvotum ersten Ranges gegen unser behäbig aufgeblasenes ›Volk der Mitte‹.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Alfred Andersch

Sansibar oder der letzte

Die Erstausgabe erschien 1957 im

Walter Verlag, Olten und Freiburg i. Br.

Im Diogenes Verlag erschien der Roman 1970,

1972 erstmals als Taschenbuch (detebe 20055)

Der Text der vorliegenden Ausgabe

entspricht demjenigen in Band 1

der 2004 im Diogenes Verlag erschienenen

textkritisch durchgesehenen und kommentierten Edition

Alfred Andersch, Gesammelte Werke in zehn Bänden,

herausgegeben von Dieter Lamping

Editorische Notiz und Seitenkonkordanz

der Ausgaben von 1972, von 2004 und

der hier vorliegenden Ausgabe unter

www.diogenes.ch/andersch/sansibar

Bibliographie der Sekundärliteratur zum Werk

von Alfred Andersch unter

www.diogenes.ch/andersch/bibliographie

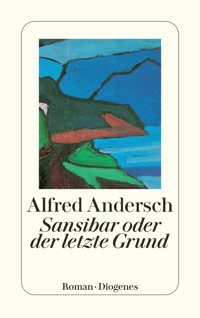

Umschlagillustration: Gabriele Münter,

›Weg am Iseosee‹, 1933 (Ausschnitt)

Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2012

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23601 9 (8. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60055 1

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben:

Die da liegen in Wassergewinden im Meer

sollen nicht sterben windig und leer,

nicht brechen die, die ans Rad man flicht,

die am Rechen man bricht, deren Sehnen man zerrt:

Ob der Glaube auch splittert in ihrer Hand

und ob sie das Einhorn des Bösen durchrennt,

aller Enden zerspellt, sie zerreißen nicht:

[7] Der Junge

Der Mississippi wäre das Richtige, dachte der Junge, auf dem Mississippi konnte man einfach ein Kanu klauen und wegfahren, wenn es stimmte, was im Huckleberry Finn stand. Auf der Ostsee würde man mit einem Kanu nicht sehr weit kommen, ganz abgesehen davon, daß es an der Ostsee nicht mal schnelle wendige Kanus gab, sondern nur so olle schwere Ruderboote. Er sah vom Buch auf, unter der Treenebrücke floß das Wasser still und langsam durch; die Weide, unter der er saß, hing ins Wasser rein, und gegenüber, in der alten Gerberei, regte sich, wie immer, nichts. Der Mississippi wäre besser als die Speicher in der alten, verlassenen Gerberei und die Weide am langsamen Fluß. Auf dem Mississippi wäre man weg, während man sich auf den Speichern in der Gerberei und unter der Weide nur verstecken konnte. Unter der Weide auch nur, solange sie Blätter hatte, und die hatten schon mächtig begonnen abzufallen und trieben gelb auf dem braunen Wasser davon. Verstecken war übrigens nicht das Richtige, dachte der Junge – man mußte weg sein.

[8] Gregor

Es ist möglich, dachte Gregor, vorausgesetzt, man ist nicht bedroht, die licht stehenden Kiefern als Vorhang anzusehen. Etwa so: offen sich darbietende Konstruktion aus hellen Stangen, von denen mattgrüne Fahnen unterm grauen Himmel regungslos wehten, bis sie sich in der Perspektive zu einer Wand aus flaschenglasigem Grün zusammenschlossen. Die fast schwarz makadamisierte Straße deutete man dann als Naht zwischen den beiden Vorhanghälften; man trennte sie auf, indem man sie mit dem Fahrrad entlang fuhr; nach ein paar Minuten würde der Vorhang sich öffnen, um den Blick auf das Szenarium freizugeben: Stadt und Meeresküste.

Da man jedoch bedroht war, dachte Gregor, war nichts wie etwas anderes. Die Gegenstände schlossen sich in die Namen, die sie trugen, vollkommen ein. Sie wiesen nicht über sich selbst hinaus.

Es gab also nur Feststellungen: Kiefernwald, Fahrrad, Straße. Wenn der Wald zu Ende war, würde man die Stadt und die Küste erblicken – keine Kulissen für ein Spiel, sondern den Schauplatz einer Drohung, die alles in unabänderliche Wirklichkeit einfror. Ein Haus würde ein Haus sein, eine Woge eine Woge, nichts weiter und nichts weniger.

Erst jenseits des Hoheitsgebietes der Drohung, sieben Meilen von der Küste entfernt, auf einem Schiff nach Schweden – wenn es ein Schiff nach Schweden geben sollte –, würde das Meer, zum Beispiel das Meer, sich wieder mit einem Vogelflügel vergleichen lassen, einer Schwinge aus eisigem Ultramarin, die den Spätherbst Skandinaviens umflog. Bis dahin war das Meer nichts anderes als das Meer, eine bewegte Materiemasse, die man zu prüfen hatte, ob sie geeignet war, eine Flucht zu tragen.

[9] Nein, dachte Gregor, nicht vom Meer hängt es ab, ob ich fliehen kann. Das Meer trägt. Es hängt von Matrosen und Kapitänen ab, von schwedischen oder dänischen Seeleuten, von ihrem Mut oder ihrer Geldgier, und wenn es keine schwedischen oder dänischen Seeleute gibt, so hängt es von den Genossen in Rerik ab, von den Genossen mit ihren Fischkuttern, es hängt von ihren Blicken und Gedanken ab, davon, daß ihre Blicke ein Abenteuer anvisieren, ihre Gedanken eine leichte, Segel setzende Bewegung ausführen können. Es wäre einfacher, dachte Gregor, vom Meer abhängig zu sein, statt von den Menschen.

[10] Der Junge

Landein abzuhauen, hatte auch keinen Zweck, dachte der Junge, der unter der Weide am Fluß saß. Huckleberry Finn hatte die Wahl gehabt, entweder in die großen Wälder zu gehen und als Trapper zu leben oder auf dem Mississippi zu verschwinden, und er hatte sich für den Mississippi entschieden. Aber ebensogut hätte er in die Wälder gehen können. Hier jedoch gab es keine Wälder, in die man verschwinden konnte, es gab nur Städte und Dörfer und Felder und Weideland und nur sehr wenig Wald, auch wenn man noch so weit ging. Übrigens ist das alles Blödsinn, dachte der Junge, ich bin kein kleiner Junge mehr, ich bin schon seit Ostern aus der Schule, und ich glaube gar nicht mehr an die Wildwestgeschichten. Nur daß Huckleberry Finn keine Wildwestgeschichte war und daß man es auf irgendeine Weise genau so machen mußte wie Huckleberry Finn. Man mußte raus.

Es gab drei Gründe, weshalb man aus Rerik raus mußte. Der erste Grund lautete: weil in Rerik nichts los war. Es war tatsächlich überhaupt nichts los. Niemals wird hier irgend etwas mit mir geschehen, dachte der Junge, während er den herbstgelben, lanzettförmigen Weidenblättern nachsah, wie sie auf der Treene langsam abschwammen.

[11] Helander

Knudsen würde helfen, dachte Pfarrer Helander, Knudsen war nicht so. Er trug nicht nach. Gegen den gemeinsamen Feind würde er helfen.

Von draußen kein Echo. Es gab nichts Leereres als den Georgen-Kirchplatz im Spätherbst. Helander betete einen Augenblick lang heftig gegen die Leere an. Gegen die drei schon entlaubten Linden in der Ecke zwischen Querschiff und Chor, gegen das schweigende dunkle Rot der Ziegelwand, deren Höhe er vom Fenster seiner Studierstube aus nicht abmessen konnte: das südliche Querschiff der Georgen-Kirche. Der Boden des Platzes war ein wenig heller als die braunroten Backsteine der Kirche und des Pfarrhauses und der niedrigen Häuser, die sich anschlossen, alte Häuser aus gebrannten Ziegeln, Häuser mit kleinen Treppengiebeln und einfache Häuser mit Dächern aus glasierten Hohlziegeln.

Niemals ist jemand über diesen Platz gegangen, dachte Helander, den Blick auf das sauber gefegte Pflaster gesenkt. Niemals. Es war ein absurder Gedanke. Natürlich gingen Leute auch über diesen toten Winkel des Kirchplatzes, in dem das Pfarrhaus stand. Die Fremden, die im Sommer aus den Seebädern kamen, um die Kirche zu betrachten. Mitglieder seiner Gemeinde. Der Küster. Pfarrer Helander selbst. Dennoch, dachte Helander, war der Platz die vollkommene Einsamkeit.

Ein Platz so tot wie die Kirche, dachte der Pfarrer. Weshalb nur Knudsen helfen konnte.

Er hob den Blick: die Querschiffwand. Dreißigtausend Ziegel als nackte Tafel ohne Perspektive, zweidimensional, braunes Rot, schieferfarbenes Rot, gelbes Rot, blaues Rot, [12] zuletzt nur ein einziges, dunkel phosphoreszierendes Rot, ohne Tiefe vor seinem, Helanders, Fenster hängend, sein jahrzehntelanges Gegenüber, die Tafel, auf der die Schrift nicht erschien, auf die er wartete, so daß er sie mit seinen eigenen Fingern bemalte, das Geschriebene immer wieder auswischte, neue Worte und Zeichen schrieb. Das Pflaster des Platzes wartete auf Schritte, die nie ertönten; die Ziegelwand auf eine Schrift, die nie erschien.

Pfarrer Helander war so ungerecht, den Ziegeln die Schuld daran zu geben, den dunklen Ziegeln der Häuser und der Kirche. Seine Vorfahren waren mit dem reisigen König aus einem Land gekommen, in dem die Häuser aus Holz gebaut und bunt gestrichen wurden. In jenem Lande knirschten die Schritte fröhlich auf dem Kies vor den hölzernen Pfarrhäusern, und auf den Balken war die Botschaft der Gerechtigkeit und des Friedens eingeschnitzt. Fröhliche Träumer waren seine Vorfahren gewesen, als sie sich verleiten ließen, in ein Land zu ziehen, in dem die Gedanken so dunkel und maßlos waren wie die Steinwände der Kirchen, darinnen sie begannen, die rechte Botschaft zu predigen. Sie wurde nicht gehört, die rechte Botschaft: die Finsternis war stärker geblieben als das kleine Licht, das sie aus dem freundlichen Land mitbrachten.

Die dunklen Gedanken und die maßlosen Ziegelkirchen waren daran schuld, daß er nun gehen und Knudsen um Hilfe bitten mußte, dachte der Pfarrer. Sein heftiges, gerötetes, leidenschaftliches Gesicht färbte sich stärker. Seine Prothese knarrte, als er zum Schreibtisch ging, um die Schlüssel des Pfarrhauses aus der Schublade zu nehmen, und er spürte den Schmerz in seinem Beinstumpf, der sich seit einiger Zeit wieder meldete, wenn er einen Schritt zu schnell ging. Der Schmerz hatte die Form eines Stiches: er spießte ihn auf. Der Pfarrer blieb stehen und ballte die Fäuste. Und auf einmal, [13] während der Spieß langsam zurückgezogen wurde, hatte er das Gefühl, als ob hinter ihm, auf der Kirchenwand, von der er sich abgewendet hatte, die Schrift erschien, auf die er wartete. Vorsichtig drehte er sich um. Aber die Wand war so leer wie immer.

[14] Der Junge

Zwar saß er versteckt unter einem Vorhang aus Weidenzweigen, aber er konnte auf den Turm von St. Georgen blicken und die Uhrzeit ablesen. Halb drei. In ’ner halben Stunde muß ich auf dem Kutter sein, weil Knudsen um fünf Uhr abfahren will, dachte er, und dann fängt wieder die langweilige Fischerei an, das Herumkriechen mit dem Boot am Buksand und unter dem Land, die eintönige Arbeit mit dem Senknetz, zwei bis drei Tage lang, das Zusammensein mit dem mürrischen Fischer. Knudsen fuhr nie auf die offene See hinaus wie Vater, obwohl Vaters Kutter nicht größer gewesen war als Knudsen seiner. Aber dafür war Vater auch auf See umgekommen. Und auch deswegen muß ich raus, dachte der Junge, weil ich gehört habe, wie sie sagten, mein Vater sei wieder einmal stinkbesoffen gewesen, als er umkam. Huck Finn sein Vater war ein Säufer, deshalb mußte Huck Finn ja ausreißen, aber ich muß weg, weil mein Vater keiner war, sondern weil sie es ihm nur nachsagen, weil sie auf ihn neidisch sind, denn er ist manchmal auf die offene See hinaus gefahren. Nicht einmal eine Tafel haben sie für ihn in die Kirche gehängt, eine Tafel mit seinem Namen und den Worten »In den Stiefeln gestorben« und das Geburts- und Sterbedatum, wie sie es für alle machen, die auf See geblieben sind. Ich hasse sie alle, und das ist der zweite Grund, warum ich von Rerik weg muß.

[15] Knudsen

Knudsen hatte eine Wut. Um sich zu beruhigen, legte er eine Patience. Vorgestern war Brägevoldt aus Rostock bei ihm gewesen und hatte für heute nachmittag einen Instrukteur der Partei angemeldet. Knudsen hatte zu Brägevoldt gesagt: die Partei kann mich am Arsch lecken. Die Partei hätte schießen sollen, statt jetzt Instrukteure zu schicken. Aber das neue Fünfergruppensystem, hatte Brägevoldt gesagt, sehr interessant, du wirst sehen. Püttscherkram, hatte Knudsen geantwortet, in Rerik gibt es nur noch eine Einergruppe, und die bin ich. Brägevoldt: Und die übrigen? Knudsen: Schiß. Brägevoldt: Und du? Knudsen: Keine Lust. Außerdem muß ich auf den Dorsch. Brägevoldt hatte was von Schockwirkung infolge Zunahme des Terrors gesagt, die sich legen würde, und war abgeschoben, nachdem er den Treff zwischen Knudsen und dem Instrukteur festgelegt hatte.

Während Knudsen die Karten auflegte, konnte er nachdenken. Brägevoldt oder die Partei hatten ihn in eine schwierige Lage gebracht. Die anderen Boote waren schon vorgestern ausgelaufen. Knudsen machte sich verdächtig, wenn die ›Pauline‹ noch lange im Hafen lag. Der Junge wurde auch schon ungeduldig. Ganz abgesehen vom Verdienst, der flöten ging. Der schöne Dorsch. Knudsen juckte es nach Dorschen. Die Patience ging auf, und er schmiß die Karten hin.

Er ging in das Gärtchen hinaus, das hinter dem Haus lag, einen winzigen Raum aus schon matt verdunkeltem Grün, in dem noch ein paar weiße Astern leuchteten. An seinem Ende stand ein Kaninchenstall; Knudsen hörte die Tiere rascheln. Bertha saß trotz der Kälte auf der Bank und strickte. Hol dir einen Mantel, sagte Knudsen, wenn du schon draußen sitzen mußt. Sie ging freundlich lachend ins Haus und kehrte nach [16] ein paar Sekunden zurück, den Mantel an. Knudsen sah ihr zu, wie sie sich wieder auf die Bank setzte. Sie lächelte. Knudsen blickte auf ihren blonden Scheitel, sie war blond und sanft, eine hübsche junge Frau von vierzig Jahren. Ich muß dir einen Witz erzählen, sagte sie. Ängstlich blickte sie zu ihm auf und fragte: hörst du auch zu? Ja, ich höre zu, sagte Knudsen, während er an Brägevoldt und den Parteiauftrag dachte. In Machnow, erzählte Bertha, sah einmal ein Mann zu, wie die Irren mitten im Winter vom Sprungbrett in das Becken des Schwimmbades sprangen. Er sagte zu ihnen: aber es ist doch gar kein Wasser drin. Da riefen sie zurück: wir üben doch nur für den Sommer, während sie sich ihre blauen Flecken rieben. Warum hat sie sich gerade diesen grausamen Witz ausgesucht, dachte Knudsen, während Bertha ihn erwartungsvoll ansah. Er lächelte und sagte: Ja, ja, Bertha, ein guter Witz. Wenn ich nicht aufpasse, dachte er, werden sie auch dich zu den Irren bringen, obwohl du gar nicht irre bist. Sie hat nur einen kleinen Tick, überlegte er. Es lag ein paar Jahre zurück, daß sie begonnen hatte, diesen Witz von den Irren, die ins leere Schwimmbecken sprangen, zu erzählen. Sonst war sie freundlich und sanft, eine gute Frau. Er hatte nie herausgebracht, wann und von wem sie den durch und durch schlimmen Witz gehört hatte. Sie erzählte ihn überall, aber sie erzählte ihn seit Jahren, und nach einer Weile hatte die Stadt aufgehört, über Bertha Knudsen zu reden. Doch vor einem Jahr war einer von den Anderen zu Knudsen gekommen und hatte gesagt: Ihre Frau ist geistesgestört, wir müssen sie in eine Anstalt bringen. Mit der Hilfe von Doktor Frerking hatte Knudsen es verhindert, daß sie ihm die Frau wegnahmen. Er wußte, was sie mit den Geisteskranken machten, wenn sie sie erst einmal in den Anstalten hatten, und er hing an Bertha. Wenn er mit dem Kutter draußen auf See war, hatte er immer Angst, bei der Rückkehr Bertha nicht mehr [17] vorzufinden. Übrigens hatte er den Eindruck gehabt, daß sie ihn mit der Drohung, Bertha in eine Anstalt zu bringen, erpressen wollten. Sie wollten, daß er sich ruhig verhielte. Sie gebrauchten die arme Bertha als Waffe gegen die Partei.

Mach mir den Proviant zurecht, sagte er, ich fahre nachher, und er sah ihr freundliches Lachen, ihr immerwährendes und fatales Lachen auf ihrem hübschen, noch immer jungen Gesicht, während er wieder ins Haus hineinging. Er setzte sich auf die Bank am Ofen und zündete sich seine Pfeife an.

Er mußte sich jetzt einfach entscheiden, ob er den Treff mit dem Instrukteur einhalten würde. Es war drei Uhr nachmittags, und er hatte noch eine Stunde Zeit. Das Boot war seeklar; der Junge war für drei Uhr an Bord bestellt; um vier Uhr konnten sie schon weit vor der Lotseninsel draußen sein.

Es ging nicht um eine Stunde. Knudsen dachte schärfer. Den Instrukteur treffen, hieß sich verstricken. Die Übrigen hatten das schneller begriffen als er: sie hatten sich schon gelöst. Elias hatte es ihm ganz offen ins Gesicht gesagt: hör mal, wir sprechen nicht mehr über die Partei. Es war merkwürdig zugegangen: zwei Jahre Vorbereitung auf die Illegalität, dann zwei Jahre des Zusammenhaltens, darnach Stagnation. Und nun, im Jahre 1937, da niemand mehr viel befürchtete, zogen die Anderen plötzlich die Schraube an. Man hörte von Verhaftungen in Rostock, in Wismar, in Brunshaupten, an der ganzen Küste. Sie zerbrachen das Holz, als es mürbe geworden war. Sie bereiten den Krieg vor, hatte Knudsen zu Elias gesagt. Elias hatte sich abgewendet. Die Genossen sprachen alle noch mit Knudsen, aber nicht mehr über Politik.

Das war auch wieder günstig, denn so erfuhren die Anderen nicht, wer die Partei leitete. Sie wußten, daß es Knudsen gab, Mathiasson, Jenssen, Elias, Kröger, Bahnsen und noch einige andere. Sie alle zu verhaften, das ging nicht, in einer so [18] kleinen Stadt wie Rerik. Die Anderen mußten sich darauf verlassen können, daß nicht mehr über die Partei gesprochen wurde. Wenn nicht mehr über sie gesprochen wurde, gab es die Partei nicht mehr.

Sie wußten natürlich, daß es Einen, wenigstens Einen geben würde, der die Partei weiterführte. Knudsen war überzeugt, daß sie mit dem Einen rechneten. Deshalb war es gefährlich für ihn, daß die ›Pauline‹ noch im Hafen lag, während die ganze Fischerflotte ausgelaufen war. Aber es war ungefährlich, wenn er den Instrukteur nicht traf. Nach den Regeln der Partei kannte der Instrukteur Knudsen nicht. Wenn Knudsen nicht zu dem Treff ging, konnte der Instrukteur schwarz werden vor Warten. Dann war Knudsen raus. Wenn die neuen Anweisungen des Zentralkomitees die Partei in Rerik nicht erreichten, dann gab es keine Partei in Rerik mehr. Dann gab es für Knudsen wie für alle anderen nur noch die Dorsche und die Heringe. Und Bertha.

Wenn er aber hinging, so verstrickte er sich in die Maßnahmen, die die Partei traf, dachte Knudsen. Er konnte nicht hingehen und die Anweisungen der Partei dann nicht ausführen. Wenn er das wollte, brauchte er gar nicht erst hinzugehen. Jetzt bin ich der Fisch, dachte Knudsen, der Fisch vor der Angel. Ich kann anbeißen oder nicht. Kann der Fisch sich entscheiden, fragte er sich. Natürlich kann er, dachte er mit seinem alten Fischeraberglauben. Und mit seiner alten Fischerverachtung: der Fisch ist dumm. Aber auf diesen Köder habe ich mein Leben lang angebissen, entsann er sich. Und immer hat der Haken weh getan. Aber immer hat er mich in die Luft gerissen, in der man die Schreie der Fische hören konnte. Verdammt will ich sein, dachte Knudsen voller Wut, wenn ich ein stummer Fisch sein soll.

[19] Der Junge

Vielleicht aber ist Vater doch ein Säufer gewesen, überlegte der Junge. Ich war fünf, als er umkam, und ich kann mich überhaupt nicht mehr an ihn erinnern, und ich kann nicht nachprüfen, was die Leute sagen. Sie haben ihn auch längst vergessen, und nur, wenn sie mich sehen, denken sie sich vielleicht manchmal: Ach, das ist der Junge von Hinrich Mahlmann, dem Säufer. Möglich, daß Vater ein Säufer war, aber er fuhr doch nicht mit seinem Boot auf die offene See hinaus, weil er trank. Der Junge las schon lange nicht mehr; es schien ihm, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen dem Trinken und dem Hochseetod seines Vaters, aber einen ganz anderen als den, den die Leute vermuteten. War es nicht gerade umgekehrt, wie sie behaupteten, fragte er sich; trank Vater etwa, weil er auf die offene See hinaus mußte? Trank er sich Mut an, weil die unheimliche See ihn rief, und trank er, um zu vergessen, was er draußen gesehen hatte – die Geister der Nacht und der See; trank er, um hinunterzuspülen, was ihm dort draußen begegnet war – die Ahnung, daß er in der hohen See sterben würde, allein und betrunken sterben in der hohen, der tiefen See?

[20] Judith

Sie saß auf dem Bett eines Fremdenzimmers im ›Wappen von Wismar‹ und kramte in ihrer Handtasche. Der Koffer stand neben der Türe, so, wie der Hausknecht ihn hingestellt hatte, und Judith hatte den Regenmantel nicht ausgezogen, denn sie wollte gleich wieder ausgehen. Sie suchte nur die Zahnpasta und die Seife aus der Handtasche, um sie auf das Glasbord über dem Waschbecken zu legen. Dann sah sie zum Fenster hinaus: ein Hohlziegeldach unter einem nördlichen, hellen, vollständig leeren Herbsthimmel – Judith schauerte zusammen: das alles ging sie nichts an. Ich hätte mir doch ein Zimmer nach vorne raus geben lassen sollen, dachte sie, da hätte ich wenigstens den Hafen gesehen, nachsehen können, ob ausländische Schiffe da sind, die mich mitnehmen können. Wenn ich nur etwas mehr von Schiffen verstehen würde, dachte sie, ich fürchte, ich kann keinen dänischen oder schwedischen Dampfer von einem deutschen unterscheiden.

Sie hatte übrigens überhaupt keinen Dampfer im Hafen liegen sehen, vorhin, ehe sie das ›Wappen von Wismar‹ betreten hatte, nachdem sie mit dem Mittagszug aus Lübeck gekommen war. Nur ein paar Fischkutter und einen alten, rostigen Schoner, der anscheinend seit Jahren nicht mehr benutzt wurde.

Zum erstenmal kamen ihr Bedenken, ob Mamas Rat, es von Rerik aus zu versuchen, richtig gewesen war. Travemünde, Kiel, Flensburg, Rostock – das wird alles überwacht, hatte Mama gesagt, du mußt es in Rerik versuchen, das ist ein toter kleiner Platz, an den denkt niemand. Nur die kleinen schwedischen Holzsteamer laden da aus. Du mußt ihnen einfach Geld anbieten, viel Geld, dann nehmen sie dich ohne weiteres mit. – Mama hatte immer ein kleines, sentimentales [21] Faible für Rerik gehabt, seitdem sie die Stadt zwanzig Jahre zuvor mit Papa gesehen hatte, auf der Rückreise von einem glücklichen Sommer in Rügen, aber ein glücklicher Tag in Rerik war sicher ganz anders als ein Tag auf der Flucht in Rerik, unter einem leeren Spätherbsthimmel.

Du mußt dich entschließen, Kind, hatte Mama erst gestern gesagt. Judith blickte auf das Waschbecken und den Koffer und dachte wieder an den Parterresalon ihres Hauses am Leinpfad, an das letzte Frühstück mit Mama, an den Blick in den Garten, in dem die spätesten Georginen vor dem dunklen, olivseidenen Kanal leuchteten, und wie sie die Tasse klirrend niedergesetzt und gerufen hatte, daß sie Mama nie, nie, nie allein lassen würde.

Willst du warten, bis sie dich abholen, hatte Mama gefragt, willst du mir das antun?

Und soll ich fortgehen und wissen, daß du abgeholt wirst, und mir vorstellen, was sie mit dir machen?

Ach, mich werden sie schon in Ruhe lassen, hatte Mama gesagt, ohne den Blick auf ihre gelähmten Beine zu senken. Ich würde ihnen zu viel Umstände machen. Und nach dem Krieg sehen wir uns dann wieder.

Vielleicht werden sie auch mich gar nicht holen, hatte Judith erwidert. Vielleicht wird alles gar nicht so schlimm, wie du denkst, Mama!

Sie werden ihren Krieg machen, Kind, glaub mir! Er ist ganz nah, ich kann ihn schon fühlen. Und sie werden uns alle sterben lassen in diesem Krieg.

Ich gehe unter keinen Umständen fort von dir, Mama, hatte Judith geantwortet. Es ist mein letztes Wort. Und plötzlich hatten sie sich umschlungen und heftig geweint. Dann war Judith in die Küche gegangen, um das Frühstücksgeschirr abzuspülen.

Als sie in den Salon zurückkam, war Mama tot. Sie war [22] über dem Tisch zusammengesunken, und in der rechten Hand hielt sie noch die Tasse, aus der sie das Gift getrunken hatte. Judith hatte die Reste der geleerten Kapsel in der Tasse gesehen und gewußt, daß nichts mehr zu machen war.

Sie war auf ihr Zimmer gegangen und hatte den Koffer gepackt, und dann war sie zu Direktor Heise in die Bank gefahren und hatte sich Geld aus Papas Erbe geben lassen und Heise Bescheid gesagt. Er würde Mama bestatten lassen und dafür sorgen, daß die Fahndung nach Judith so spät wie möglich in Gang kam. Sie hatte ihm nicht gesagt, daß sie nach Rerik gehen würde. Heise hatte verschiedene ausgezeichnete Fluchtwege vorgeschlagen, aber Judith hatte dazu nur eigensinnig den Kopf geschüttelt. Mama war gestorben, damit sie, Judith, nach Rerik gehen könne. Es war ein Testament, und sie hatte es zu vollstrecken.

Sie hatte sich Rerik ganz anders vorgestellt. Klein und bewegt und freundlich. Aber es war klein und leer, leer und tot unter seinen riesigen roten Türmen. Erst als Judith aus dem Bahnhof trat und die Türme erblickte, hatte sie sich daran erinnert, daß Mama von diesen Türmen entzückt gewesen war. Das sind keine Türme, hatte sie immer gesagt, das sind Ungeheuer, wunderbare rote Ungeheuer, die man streicheln kann. Unter dem kalten Himmel aber kamen sie Judith wie böse Ungeheuer vor. Auf jeden Fall waren es Türme, die sich um Mamas armen Gifttod nicht kümmerten, das fühlte Judith. Auch nicht um ihre Flucht. Von diesen Türmen war nichts zu erwarten. Sie war schnell unter ihnen vorbeigegangen, durch die Stadt hindurch, zum Hafen. Dort konnte sie ein Stück von der offenen See erblicken. Die See war blau, ultramarinblau und eisig. Und es lag kein Dampfer, kein noch so kleiner Dampfer im Hafen.

Dann war sie in das ›Wappen von Wismar‹ gegangen, weil es sauber aussah und mit heller Ölfarbe gestrichen war. Der [23] Wirt, ein Block mit einem weißen, fetten Gesicht, schien erfreut über den unerwarteten Gast: Na, Fräulein, was machen Sie denn noch so spät im Jahr in Rerik? Judith hatte etwas von den Kirchen gemurmelt; sie wolle sich die Kirchen ansehen. Er nickte und schob ihr das Gästebuch hin. Sie trug sich ein: Judith Leffing. Das klang ganz gewöhnlich hanseatisch. Der Wirt hatte keinen Paß verlangt. Rerik schien wirklich ein toter Platz zu sein.

Judith hörte auf, in ihrer Handtasche zu kramen, und dachte an ihren Namen. Judith Levin. Es war ein stolzer Name, ein Name, der abgeholt werden würde, ein Name, der sich verbergen mußte. Es war furchtbar, Judith Levin zu sein in einer toten Stadt, die unter einem kalten Himmel von roten Ungeheuern bewohnt wurde.

Zuletzt suchte Judith eine Fotografie ihrer Mutter hervor und legte sie auf das Kopfkissen. Sie zwang sich, nicht zu weinen.

[24] Der Junge

Wenn wir Vaters Boot noch hätten, dachte der Junge, dann wäre ich so frei wie Huckleberry Finn. Bei ruhiger See würde ich mich mit einem Kutter schon hinauswagen, hinaus und nach Dänemark oder Schweden rüber. Aber Mutter hatte Vaters Boot verkauft, es war geborgen worden, kieloben treibend und ziemlich havariert, aber es war doch noch etwas wert gewesen, und Mutter hatte es verkauft, weil sie Schulden hatten. Und jetzt war er Knudsens Junge, und es würde Jahre dauern, bis er eine Fangbeteiligung bekam, und darnach wieder Jahre, bis er soviel gespart hatte, daß er ein eigenes Boot kaufen konnte. Ich will aber gar kein Boot für die langweilige Fischerei haben, dachte der Junge, ich will ein Boot für die offene See haben, ein Boot, um hier herauszukommen. Alles, was Huck Finn konnte, kann ich auch: ich kann angeln und ich kann Fische braten und ich kann mich gut verstecken. Aber Huck Finn hatte den Mississippi und ein gutes Boot für den Mississippi. Der Junge stand auf, schob das Buch in die Tasche und ging zum Hafen runter. Er hatte vollständig vergessen, daß er sich noch an den dritten Grund erinnern wollte, den letzten Grund dafür, daß er raus wollte, raus aus Rerik.

[25] Gregor

Es kam so, wie Gregor es sich vorgestellt hatte: die Kiefern hörten auf einmal auf, die Straße hob sich noch einmal auf den Rücken der Moräne, und von oben bot sich das erwartete Bild: die Weiden, die Koppeln, von schwarz-weißen Kühen und von Pferden gefleckt, dann die Stadt, dahinter das Meer, eine blaue Wand.