Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

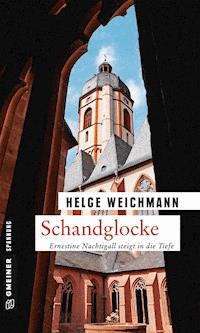

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall

- Sprache: Deutsch

Ein blutiger Mord erschüttert Mainz, gleichzeitig vernichtet ein Feuer die Notensammlung des Domchors. Die Historikerin Tinne und der Reporter Elvis kommen einer alten Partitur auf die Spur, die der Legende zufolge das größte Geheimnis des Mainzer Doms hüten soll. Welche Rolle spielt dabei die Sage der Lore Lay, der Zauberin vom Rhein? Tinne und Elvis müssen all ihr Können aufbieten, um das Puzzle zusammenzufügen. Denn es gibt mächtige Gegner, die das Rätsel des Doms um jeden Preis schützen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helge Weichmann

Schandweihe

Kriminalroman

Zum Buch

Willigis’ Vermächtnis Ihre Hochzeitsvorbereitungen hätte sich Ernestine »Tinne« Nachtigall eigentlich anders vorgestellt: Statt Kleidersuche und Tortenauswahl steckt sie plötzlich mitten in einem neuen Fall. Gemeinsam mit Elvis, dem Lokalreporter, entschlüsselt sie die letzten Worte eines Mannes, der im Kreuzgang des Mainzer Doms angegriffen wurde und in Elvis’ Armen starb. Die Spur führt weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1009, als das eben fertiggestellte Gotteshaus bei seiner Weihe in Flammen aufging. Haben all diese Geschehnisse mit Erzbischof Willigis’ Reise zum Papst zu tun? Welche Rolle spielt ein Hinweis auf das Brentanohaus im Rheingau? Und was hat es mit einer radioaktiven Substanz im Grundwasser auf sich, die die Bewohner der Altstadt in Angst versetzt? Mit Köpfchen und Improvisationstalent entwirren Tinne und Elvis die Fäden. Doch dann werden sie selbst zu Gejagten und müssen um ihr Leben kämpfen. Denn das, was Willigis damals versteckt hat, darf um keinen Preis ans Licht kommen.

Helge Weichmann wurde 1972 in der Pfalz geboren und ist seit 25 Jahren in Rheinhessen zu Hause. Während seines Studiums jobbte er als Musiker und Kameramann und bereiste zahlreiche Länder, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Seine Kreativität lebt er in vielen Bereichen aus: Er betreibt eine Medienagentur, arbeitet als Moderator, fotografiert, filmt, zeichnet und schreibt. Er ist begeisterter Hobbykoch, Weinliebhaber und Sammler von Vintage-Gitarren. Mit der chaotischen Historikerin Tinne Nachtigall und dem dicken Reporter Elvis hat Helge Weichmann zwei liebenswerte Figuren geschaffen, die ihre ungewöhnlichen Abenteuer mit viel Pfiff und Humor meistern.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Vlajko611 / iStock.com

ISBN 978-3-8392-6666-3

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.

Prolog Mainz, 29. August 1009

Autsch! Fredurs Hand zuckte von dem scharfkantigen Metallrand weg, Blut quoll aus einem Schnitt am Zeigefinger. Ein Fluch schlüpfte zwischen seinen Lippen hindurch, doch sogleich neigte er den Kopf und bat Gott, den Herrn, um Vergebung. Exsecratio, der Fluch, war schon Sünde genug, und hier im Hohen Dom zu Magontia wogen solche Verfehlungen doppelt schwer.

Den verletzten Finger steckte Fredur in seinen Mund, um die Blutung zu stoppen. Nicht auszudenken, wenn er den Boden vollklecksen würde! Mit der anderen Hand mühte er sich weiter, eine große Kerze in den Metallring zu stecken, der aus der Wand ragte. Die Kerze war ein Mannling, so hießen die allergrößten Exemplare, die sich gerade noch ziehen ließen. Mannlinge hatten den Umfang eines Männerarms, daher auch der Name, sie waren drei Ellen lang und sehr schwer. Mit einer Hand kam Fredur nicht weiter, also wickelte er den blutenden Finger in einen Lumpen, um wieder richtig zupacken zu können. Der Mannling war unregelmäßig gezogen, eher eiförmig als rund, er passte schlecht in den grob geschmiedeten und kaum entgrateten Metallring. Fredur seufzte. So wie hier an der Außenfassade der Basilika ging es im gesamten Dom zu: Überall herrschte große Eile, an allen Ecken klemmte etwas, jeder hastete von einer Beschäftigung zur nächsten. Kein Wunder, heute Abend stand schließlich ein Fest an, wie es die Stadt seit Menschengedenken nicht gesehen hatte – die Weihe des Hohen Doms.

Endlich hatte der Mannling ein Einsehen und ließ sich in den Ring drücken. Die Metallringe waren in den letzten Tagen von Meister Gerhard, dem Schmied, gefertigt worden. Der Dom sollte »vor Lichtern glanzen«, so hatte es Berengar, der Pfarrverweser, ausgerufen. Da musste die Esse von Meister Gerhard Tag und Nacht durchglühen, und auch für Fredur, seine Brüder und ihren Vater gab es viel zu tun.

Fredur war Kerzenzieher, ebenso wie sein Vater und dessen Vater. Der Beruf war nicht der schlechteste. Zwar reichte das Geld nur knapp, dafür fand die Arbeit im Schuppen und im Hof statt und nicht auf dem Feld wie bei den Bauersleuten. Ein schattiger Platz im Sommer, ein Ofen im Winter und ein Dach bei Gewitterregen, das war schon etwas Feines.

Bernward, Fredurs Vater, hatte es zudem geschafft, durch Fleiß und gute Kontakte der Familie ein weiteres Standbein zu sichern: Er war zum Kirchenmeister berufen worden, zu einem der Handwerker, die im Dienst des Bischofthums Magontia standen. Dieses Privileg wünschten sich viele, denn der Verweser als Mittelsmann zwischen Kurie und Arbeitern zahlte pünktlich und regelmäßig.

Die Handwerker, die für die Kirche und den Hohen Bischof tätig waren, mussten einen untadeligen Lebenswandel vorweisen, einen gouten Leumundt, wie es hieß. Da war nichts mit Saufen, Raufen und den Röcken nachglotzen. Fredur kicherte. Na ja, zumindest nicht vor den Augen aller. Natürlich war es wie immer: Die Kirchenmeister waren ebenso schlimme Finger wie alle anderen, sie stellten sich nur schlauer an. Meister Matthis zum Beispiel, einer der Steinmetze im Dom, trieb es mit der Frau vom Bäcker Jossef. Aber er tat es so geschickt, dass nichts davon hinter die Dommauern drang. Und die Bäckerin? Die rannte jeden Tag in die Kirche mit dem Rosenkranz in ihren Händen, das fromme Geetchen, wie sie alle nannten. Fredur schnaufte. Wenn die Hohen Herren das wüssten! Na egal, ging ihn ja alles nichts an. Er war froh, dass er als Erstgeborener in ein paar Jahren die Werkstatt des Vaters übernehmen konnte. Kerzen brauchten die Menschen immer, denn geboren und gestorben wurde jeden Tag.

Fredur rückte den Mannling gerade, zog den Stoff um seinen Finger fester und machte sich auf den Rückweg zur Vorkirche im Osten, die direkt am Rhein lag. Dort hatten seine Brüder weitere Mannlinge gestapelt, er würde sie nun einen nach dem anderen im Domgebäude aufstellen.

Scheu trat der junge Mann ein Dutzend Schritte zurück, um einen besseren Überblick zu bekommen. Diesen Bereich der Kirchenanlage kannte er noch nicht, bisher hatte er nur die Basilika gesehen, und auch das nur, weil sein Vater als Kirchenmeister allseits bekannt war.

Fredur stand unter einer der beiden Kolonnaden, die die Vorkirche mit der Basilika verbanden. Diese Säulengänge, die bestimmt 80 Schritte oder mehr maßen, umschlossen den Kirchhof, an dessen Ende sich der eigentliche Dom erhob. Der Bau mit seinem hohen Mittelschiff und den kleineren Seitenschiffen war so riesig, dass der weiter westlich stehende Alte Dom, der Aldedum, dagegen geduckt und schmächtig wirkte. Dabei war, so erzählte zumindest der Vater, der Aldedum einst die größte Kirche von Magontia gewesen, bis der Hohe Dom errichtet worden war.

Die gewaltige Baustelle gehörte zum Bild der Stadt, solange Fredur zurückdenken konnte. Tagein, tagaus waren Wagenladungen voller Holzstämme für die Gerüste angekarrt worden, und unten am Fluss hatten die Lastkähne festgemacht, die die vorgeschlagenen Steinblöcke aus dem Milthenberger Steinbruch brachten. Fredur konnte kaum glauben, dass nun tatsächlich die Weihe des Hohen Doms anstand. Er schaute sich um. Zugegeben, in ebendiesem Moment wirkte alles noch nicht besonders würdevoll: Menschen eilten in alle Richtungen, ein Pferdegespann hatte sich festgefahren, die Knechte brüllten und ließen die Peitsche schnalzen, im Hintergrund debattierten einige Priester und gestikulierten wild. Kaum vorstellbar, dass heute zur Zeit des Lucernar, des Abendgebets, Hunderte und Aberhunderte Menschen aus dem ganzen Bischofthum hier gemeinsam beten würden. Das große Werk war vollendet, und er, Fredur, durfte diesem Moment beiwohnen! Es machte ihn stolz, dass die Kerzen aus der Werkstatt seines Vaters den Hohen Dom heute Abend erhellen würden, als wäre es lichter Tag.

In diesem Augenblick erklangen Stimmen, so nah, dass Fredur erschrak. Zwei Männer redeten miteinander, nein, sie stritten eher, wenngleich sie sich bemühten, nicht allzu laut zu werden. Er verstand: Die beiden hatten sich absichtlich hier in die Kolonnaden zurückgezogen, um ihren Disput abseits des Hofes und der Kirchengebäude auszutragen. Dass ein Kerzenmacherlehrling fast unsichtbar im Schatten der Säulen stand, war ihnen offenbar entgangen. Wohl oder übel blieb Fredur, wo er war, ungesehen verschwinden konnte er nun nicht mehr.

»… niemals machen dürfen. Ein Gräuel im Angesicht des Herrn!«, zischte einer der Männer.

Der andere antwortete mit einer ruhigen Stimme, der trotzdem eine gewisse Schärfe innewohnte. Fredur kam sie bekannt vor. »Lasst es gut sein, ich habe meine Entscheidung getroffen, vor langer Zeit schon. Dieser Dom, diese heiligen Mauern, bieten Schutz und Ehre. So, wie es gebührt.«

»Wie es gebührt?« Der Tonfall des ersten Sprechers war voller Verachtung und Wut. »Ihr wisst wohl nicht, was Ihr da sagt! Ihr ladet Sünde und Gotteslästerung in Euer Haus, Episcopus, Ihr besudelt es!«

Episcopus? Fredur konnte kein Latein, lediglich die paar Brocken, die im Gottesdienst vorgebetet und stumpf wiederholt wurden. Doch dieses Wort kannte er: Episcopus, das war die Ehrbezeichnung für den höchsten Würdenträger des Bischofthums, für Erzbischof Willigis! Kam ihm die Stimme deshalb so bekannt vor? Seine Neugierde siegte über die Vorsicht, behutsam lugte er um die Säule. Tatsächlich, da stand der Erzbischof. Bisher hatte Fredur den Episcopus nur bei hohen Feiertagen gesehen, weit entfernt unter einem Baldachin, in prunkvolle Gewänder gehüllt. Doch er erkannte Willigis’ Gesicht mit den weit auseinander stehenden Augen und dem zurückweichenden Haar, nur dass dieser diesmal einen schlichten schwarzen Talar trug.

Von seinem Vater wusste er, dass Willigis einer der einflussreichsten Männer im Reich war, in der Vergangenheit eng verbunden mit Kaiser Otto, ebenso wie heute mit dessen Sohn, Otto II. Die Macht des Erzbischofs beschränkte sich nicht nur auf die Stadt Magontia, o nein. Die Namen der Orte, die ihm unterstanden, klangen in Fredurs Ohren weit und fern: Augspurg, Bamberg, Hildesheym, Konstantz am Großen See, Spira, Strazburk, Wurizburg und viele mehr. Dass dieser mächtige Mann nun keine zehn Schritte von ihm entfernt stand, kam Fredur fast unwirklich vor. Er wagte einen weiteren Blick, diesmal auf das Gegenüber des Bischofs.

Der zweite Mann war groß und mager, die Haut lag eng an den Knochen und ließ sein Haupt wie einen Schädel aussehen. Seine Augen funkelten in tiefen Höhlen, er trug ebenfalls das Gewand eines Geistlichen. Die wenigsten der Gesellen und Handwerker hätten ihn erkannt, denn er stammte nicht aus Magontia und war selten hier in der Stadt. Doch Fredur besuchte oft die Messe und die Hochämter, sehr oft. Das war eine der Pflichten für die Kirchenmeister und ihre Familien, und so wusste er Bescheid: Der hagere Mann war Abbas, Abt, und zwar aus dem Kloster Fulda. Wie hieß er doch gleich? Richtig, Erchenbald.

Willigis fixierte sein Gegenüber mit ruhigem Blick. »Überlasst es mir, wen oder was ich in mein Haus lade. Ich sage es noch einmal: Meine Entscheidung steht fest, ich wünsche keine Debatte darüber. Nehmt die Tatsachen hin, wie sie sind. Es steht nicht in Eurer Macht, das zu beurteilen, was nur Unser Höchster Herr beurteilen kann.«

»Die Tatsachen hinnehmen? O nein, ich werde nicht zusehen, wie Ihr die Heilige Kirche in den Schmutz zieht.« Erchenbald beugte sich nach vorne, als wolle er den Bischof schlagen. »Ich schaffe meine eigenen Tatsachen, und zwar schneller, als Euch lieb ist!«

Wutentbrannt fuhr er herum und stapfte davon. Während Bischof Willigis bewegungslos stehen blieb und ihm nicht einmal nachschaute, fiel Fredur auf, dass die hohen Herren Deutsch gesprochen hatten. Der Streit musste die beiden aufgewühlt haben, denn normalerweise war Latein die Sprache der Geistlichen, ebenso der Ärzte und Rechtsgelehrten.

Endlich drehte sich auch der Episcopus zur Seite und machte sich auf den Weg zur Basilika, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Fredur duckte sich in den Säulenschatten. Worüber die beiden wohl gestritten hatten? Etwas ging im Hohen Dom vor, der, so hatte es geheißen, »besudelt« sei. Offensichtlich verfolgte Willigis seine eigenen Pläne in dem von ihm errichteten Gotteshaus. Was Fredur aber am meisten besorgte, war die unverhohlene Drohung, die Abbas Erchenbald ausgestoßen hatte: »Ich schaffe meine eigenen Tatsachen, und zwar schneller, als Euch lieb ist!« Tief in sich ahnte er, dass das keine leeren Worte gewesen waren.

Sieben Stunden später wusste Fredur, was der Mann gemeint hatte. Die Kunde sprang schnell wie der Wind von Mund zu Mund: »Kommt schnell, kommt zum Fluss, der Dom brennt!«

Die Flammen, die den Hohen Dom einhüllten, spiegelten sich als winzige Punkte in den Augen der Menschen, die zu Hunderten gerannt kamen.

Der Abend hatte schwere Wolken gebracht, sie bevölkerten den Himmel wie dunkle Schiffe. Der Rauch der Feuersbrunst ging unmerklich darin auf, es war, als würde der brennende Dom das Firmament schwarz färben. Das Klagen der Weiber und die Ausrufe der Männer mischten sich mit dem unheilvollen Brausen des Feuers. Selbst hier, weit entfernt von dem brennenden Gebäude, war die Hitze zu spüren. Fredur musste sein Gesicht abwenden, als ein Teil des Dachstuhls einstürzte und eine Wand aus Funken und heißer Luft über die Menge wallte.

Das Bild des brennenden Doms ließ Fredur lange nicht los. Später hieß es, die Kerzen der Festbeleuchtung hätten die hölzerne Decke entzündet, man versuchte sogar, seinen Vater dafür anzuklagen. Doch der Verweser stellte sich schützend vor ihn und bestätigte, dass alle Kerzen streng nach Anweisung des Bischofthums aufgestellt worden waren. Also nahmen die Menschen in Magontia diesen Schicksalsschlag hin und schoben ihn auf den Willen Gottes, des Allmächtigen.

Einzig Fredur kannte die Wahrheit: Es war nicht der Wille Gottes gewesen. Nein, in diesem Dom gab es etwas, was nicht für die Augen der Menschen bestimmt war, deshalb hatte er brennen müssen. In schlaflosen Nächten fragte er sich, welches Geheimnis Bischof Willigis dort wohl verborgen hatte … und ob es in den Flammen wirklich vernichtet worden war.

Mittelrhein, 12. Mai 1794

Das Wasser drückte mit solcher Macht gegen die Bordwände, dass das Holz knackte und stöhnte wie ein lebendiges Wesen. Bengt suchte festen Stand und half Klaus am Lappen. Der Lappen, ein großes rechteckiges Ruder am Heck, diente zur Steuerung bei der Fahrt zu Tal, also stromabwärts. Normalerweise reichte ein Mann als Rudergänger, doch heute zerrten die Elemente mit urtümlicher Kraft am Schiff. Die Wogen des Rheins waren bleigrau und aufgewühlt, sie schoben den Lappen zur Seite und rissen Klaus an der Pinne umher wie eine Puppe. Auch die Schwerter an den Seiten, die normalerweise dem Wasserdruck entgegenwirkten, konnten die Kraft nicht bremsen. Mit Gewalt packte Bengt zu, gemeinsam schafften sie es, das Ruder unter Kontrolle zu halten. Eine kalte Woge übergoss die Männer, die bereits nass bis auf die Haut waren. Der Sturm zog ihnen die Wärme aus dem Körper, Bengts Glieder schlotterten halb vor Kälte und halb vor Angst. Er arbeitete seit drei Jahren als Flussschiffer und hatte auf dem Rhein schon weiß Gott genug Unwetter erlebt, im Winter hatten ihn die Eisnadeln ins Gesicht gestochen und im Sommer die brüllenden Hitzegewitter umhergeworfen. Doch ein solcher Sturm, nein, der war ihm selten untergekommen.

»Backbord! Hart!«, brüllte Arnulf, der Kapitän. Er stand mittschiffs, die Beine mit Tauen ans Schanzkleid gebunden, der Wind ließ sein Leinenhemd gegen den Körper klatschen. Mit der Hand über den Augen versuchte er, den Überblick zu behalten und die tückischen Felsen zu meiden. Ihr Bönder hatte einen Tiefgang von zwei Metern. Das war nicht viel für ein Schiff von über 30 Metern Länge, doch die wilden Wogen zwangen es immer wieder gefährlich nahe ans Ufer. Dazu kam, dass die starke Strömung um Kaub tückische Sandbänke aufwarf, die knapp unter der Oberfläche lagen. Wo vor einer Woche noch Freiwasser unterm Kiel gewesen war, konnte heute schon eine Untiefe lauern.

»Weiter, weiter, weiter! Und jetzt geht kopp!«

Gehorsam rissen Klaus und Bengt die Pinne herum, sodass sich der Lappen querstellte und das Schiff abbremste. Das Holz knirschte, Bengt schickte ein Stoßgebet zum Heiligen Nikolaus in den Himmel, der seine Hand über die Schiffer und Seeleute hielt.

Der Bönder machte beängstigend viel Tempo. Die Fahrt zu Tal war immer schneller als der mühsame Kampf gegen den Strom bei der Bergfahrt. Doch heute schob der Sturm mit unbändiger Kraft und ließ ihn förmlich auf den Wellen reiten.

Sie passierten Kaub mit der Burgruine Katz, die zusammengewürfelten Häuser und die verfallenen Mauern waren kaum zu erkennen im peitschenden Regen. Wie Schemen verschwanden die Gebäude, schon war das Schiff vorbei. Ein Wahnsinn, bei diesem Wetter zu fahren, ein Wahnsinn! Doch Bengt wusste, dass Kapitän Arnulf keine Wahl hatte. Die Ladung im Bauch des Bönders, Olivenölfässer aus Ligurien, musste übermorgen in Cöln sein. Dort, am Salztor, war die Reise zu Ende, die großen Schiffe konnten nicht weiterfahren, alle Güter mussten umgeschlagen und auf die kleineren Niederländer verladen werden. Ihr Auftraggeber, ein spindeldürrer Kaufmann mit Tränensäcken und knotigen Fingern, wartete dort auf sie. Er bestand auf pünktlichem Anlanden am Salztor, ansonsten würden seine Strafzölle den eh schon schmalen Gewinn der Schiffsmannschaft auffressen.

Bengt konzentrierte sich wieder auf das Hier und Jetzt. Jeder Fehler konnte tödlich sein, der Fluss verzieh nichts. Auch der Kapitän, Klaus und die übrigen acht Matrosen taten ihr Bestes, um den rasenden Bönder unter Kontrolle zu halten. Sie mussten sich anschreien, der Sturm riss die Worte aus ihren Mündern und stopfte sie ihnen im nächsten Augenblick auch schon wieder in den Rachen hinein.

Hinter Kaub stiegen die Felswände rechts und links in die Höhe. Sie kamen jetzt an eine der gefährlichsten Stellen, eine enge Flusswindung nach Steuerbord, die schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden war. Ein gewaltiger, fast senkrechter Block ragte hier in den Himmel. Unheimliche Legenden und Sagen rankten sich um diesen Felsen, den die Schiffer »Ley« nannten, das alte Wort für Stein.

Auf Geistergeschichten konnte Bengt im Moment allerdings gut verzichten, die Fahrt war schlimm genug. Wie mahlende Kiefer rückten die Steilwände heran, der Bönder wurde dazwischen wie eine Nussschale hin und her geschleudert. Mit aller Kraft stemmten die Männer das Ruder herum, schwerfällig folgte das Schiff dem Befehl. Scharfkantige Felsen zogen vorbei, so nah, dass Bengt den Geruch von Moos und verrottenden Pflanzen wahrnahm.

Eine Bewegung an der Kajütentür lenkte ihn für eine Sekunde ab. Dort erschien ein Lockenschopf, den der Wind zerzauste. Das Gesicht darunter war totenblass, die weichen, fast knabenhaften Züge sahen verhärmt aus. Der junge Mann litt schon seit den ersten Reisestunden an Übelkeit, die Wellen und die Schiffsbewegungen machten ihm zu schaffen. Bengt hatte nur einen Wimpernschlag gebraucht, um sein Urteil zu fällen: ein verwöhntes Jüngelchen aus gutem Hause, dessen Kleidung mit Wams und Kragen auf dem rauen Schiff fremd aussah.

Es kam selten vor, dass Reisende auf den Last- und Frachtkähnen des Rheins mitfuhren. Der Platz war knapp, die Mannschaften waren eingeschworene Gemeinschaften, und in gefährlichen Situationen konnte jede weitere Person eine Belastung sein.

Kapitän Arnulf hatte in diesem Fall eine Ausnahme gemacht. Sicher war ein guter Batzen Geld für ihn herausgesprungen, aber seine Zusage war in allererster Linie eine Pflichtschuld gewesen. Für einen Frankfurter Kaufmann hatten Schiff und Mannschaft bereits einige Fahrten erledigt, angemessen bezahlt und ohne juristische Winkelzüge. Ebendieser Kaufmann hatte nun per Postille darum gebeten, einen jungen Mann von Speier bis nach Cöln mitzunehmen, seinen Sohn. Der Kapitän hatte kaum eine andere Wahl gehabt. Er hatte eine zweite Koje in seine Kajüte stellen lassen und den stillen jungen Mann an Bord genommen. Seither war von diesem wenig zu sehen und zu hören gewesen, das Wasser war ganz offensichtlich nicht sein Element. Doch nun trat er halb durch die Tür und schaute sich furchtsam um. Das Tosen der Elemente musste sich in der engen Kajüte schlimmer anfühlen als ein Höllenritt.

»Ruffwärts! Hörst du nicht, du Holzkopp, ruffwärts!«

Bengt hatte einen Befehl von Kapitän Arnulf überhört, der Druck des Ruders ließ Klaus fast über Bord gehen. Eilig packte er zu und half, den Lappen parallel zum Rumpf zu stellen. Dadurch verlangsamte sich der Quertrieb des Bönders. Neben und über ihm ragte der Ley in die Höhe, Sturm peitschte das Gestein, Regen ließ es schwarz erscheinen. Die Männer bissen die Zähne zusammen, bis sie endlich die vorderste Kante des Felsens passiert hatten. Denn dort, das wussten sie, wären sie endlich im Lee und damit abgeschnitten vom Toben der Windfurien.

Und tatsächlich – von einer Sekunde zur nächsten hörte der Wind auf. Die plötzliche Flaute kam so überraschend, dass der Sturm wie ein Echo in Bengts Ohren weitertobte, doch es war nur das Blut, das durch seine Adern rauschte. Er atmete durch und spürte sein Herz pochen. Inmitten der Stille wurde mit einem Mal ein Ton hörbar, der von überall und nirgends zu kommen schien. Eine Art Gesang war es, an- und abschwellend, weit weg und gleichzeitig zum Greifen nah. Frauenstimmen, fremd und schön, nicht in menschlichen Kehlen geformt.

Bengt erinnerte sich noch sehr gut, als er diesen Gesang zum ersten Mal gehört hatte, hier, im Schatten des Ley. Kapitän Arnulf hatte dröhnend über sein erstauntes Gesicht gelacht und ihm erklärt, dass an stürmischen Tagen der Wind, das Wasser und die Form der Felsen diese Töne erzeugen würden. In alten Zeiten, so erzählte er, hätten die Menschen allerlei übernatürliche Wesen für die unerklärlichen Stimmen verantwortlich gemacht. Das sei, so Arnulf, einer der Gründe für die Schauergeschichten, die sich um den Ley rankten.

Der junge Mann schob sich weiter aus der Luke. Suchend schaute er nach rechts und links – er war über die Gesänge ebenso erstaunt wie Bengt damals.

»Hört Ihr das? Könnt Ihr es hören?« Mit seinem wettergegerbten Gesicht und dem wehenden Bart sah Arnulf aus wie ein Sturmgott. Sein Finger zeigte zum Felsen, von dem die geisterhaften Stimmen erschollen. »Die Luren sind das, Zaubervolk und Wichtel. Die sitzen da oben im Ley in ihren Höhlen und singen, wenn der Sturm tost.« Er legte den Kopf zurück und lachte lauthals über den Gast, der sich mit großen Augen umschaute und zögernd aus der Kajüte trat.

Je weiter das Schiff im Windschatten vorankam, umso mehr veränderten sich die Gesänge. Sie glitten in den Talkessel hinunter, wurden hin und her geworfen, verdoppelten und vervielfachten sich, Echos kamen dazu und ließen eine wirre Kakofonie entstehen. Bengt lauschte mit klopfendem Herzen. Gleich, gleich war es so weit!

Als der Bönder noch eine Länge zurücklegte, passierte es: Aus dem Chaos wurde Ordnung, die Stimmen trennten sich voneinander, klangen glasklar, jede war ein Widerhall ihrer Vorgängerin. Die Ohren vermochten kaum zu entscheiden, welcher Klang von welcher Seite kam. Vielfach ging jede Stimme umher, bevor sie von einem neuen Crescendo abgelöst wurde. Die Echoklänge füllten das Flusstal, so schwebend, als wären sie nicht von dieser Welt. Zwei Sekunden später hatte das Schiff den magischen Punkt bereits wieder verlassen, die Gesänge wurden zerrissen, schallten in wildem Reigen durcheinander und verloren sich zwischen Felsen und Wasser.

»Die Luren im Ley«, murmelte der junge Mann mehr zu sich selbst. Bengt sah seine Augen funkeln, während sie über den gewaltigen Felsen schweiften. Die Übelkeit des Reisegastes schien vergessen, ganz im Gegenteil, eine freudige Erwartung ließ sein Gesicht leuchten. Fing er eben nicht sogar an, nach Schreibzeug zu kramen, nach seiner Kladde und einem Griffel? Bengt winkte ab und kümmerte sich wieder um den Lappen, als sie den Windschatten des Felsens verließen und der Sturm sie mit voller Wucht packte. Ein seltsamer Mann, dieser Schreiberling. Hockte den ganzen Tag wie ein blasser Wurm in der Kajüte, doch kaum hörte er ein Ammenmärchen von Zaubergesängen im Fels, da strahlte er wie ein kleines Kind.

Montag, 23.9.2024

Tinne schloss die Augen und zählte leise bis zehn. Ihre irrationale Hoffnung war, dass die Gruppe danach verschwunden sein würde. Dass sie allein am Schillerplatz stand, ohne Besserwisser, Witzereißer und Hinterherschleicher um sich herum, die die Minuten bis zur nächsten Weinstube kaum abwarten konnten. Sie gönnte sich sogar noch die Elf, bevor sie die Lider aufklappte.

Ihr heimlicher Wunderglaube zerstob. Die Gruppe stand nach wie vor als unregelmäßiger Haufen um den Fastnachtsbrunnen, einige fotografierten, andere blickten sich um, als würden sie auf das Erscheinen des Christkinds warten, die meisten stierten auf ihre Handys. Tinne schwoll der Kamm. Warum um alles in der Welt nahmen die Leute an einer Stadtführung teil, wenn das Allerinteressanteste die Ergebnisse des 1. FC Irgendwas waren, die minütlich auf dem Smartphone aktualisiert werden mussten? Sie erhob die Stimme.

»So, wenn Sie dann mal schauen …« Der Rest des Satzes ging in Husten und Räuspern über, ihre Stimmbänder glühten. Na toll, morgen würde sie wieder krächzen wie ein Reibeisen. Die lästerlichen Kommentare ihrer Mitbewohner Bertie und Axl kannte sie zur Genüge, die beiden Männer hatten sich angewöhnt, sie Joe Cocker zu nennen und jeden Satz mit einer entsprechenden Kratzestimme zu intonieren. Wer den Schaden hatte, brauchte für den Spott nicht zu sorgen.

Sie startete einen zweiten Versuch und machte einen Schritt auf den hoch aufragenden Fastnachtsbrunnen zu, der aus zahllosen kleinen Bronzegestalten bestand. »Ja, also, die über 200 Figuren des Fastnachtsbrunnens sind in drei Sphären gegliedert. Ganz unten wird das Alltägliche dargestellt, in der Mitte die fünfte Jahreszeit mit ihrem närrischen Treiben und ganz oben dann das Streben des Menschen nach Selbstverwirklichung. Wenn das Wasser die höchste Sphäre erreicht hat, läuft es wieder nach unten, und der Kreislauf beginnt von vorne.« Sie deutete den Verlauf mit ihrem Stadtführerschild an, das auf einer Stange angebracht war und das Mainzer Wappen zeigte. »Sehen Sie, wie der Brunnen unten schmal anfängt und nach oben immer breiter wird? Auch das ist Teil der Gestaltung und symbolisiert die labile Welt der Narren, also die zeitliche Beschränkung der Meenzer Fassenacht.« Tinne merkte, wie unecht »Meenzer Fassenacht« aus ihrem Mund klang. Das kam davon, wenn man als gebürtige Göttingerin ohne einen Hauch von Mainzer Dialekt die Fremdenführerin markierte! Aber egal, es interessierte sich eh keiner der Anwesenden für das, was sie sagte. Nein, falsch, der Oberlehrer kam schon wieder angetrabt mit seinem Besserwissergesicht.

»Äh, Entschuldigung, eine Frage dazu.«

Seine näselnde Stimme brachte Tinne seit der allerersten Minute auf die Palme. Ob er wirklich Lehrer war, wusste sie natürlich nicht. Aber sein Gehabe und seine ständige Erbsenzähler-Fragerei erinnerten sie an ihren ehemaligen Französischlehrer Herrn Marke, der sich immer mit einem total übertriebenen »Monsiööööö Markeeeeee« ansprechen ließ. Sie knipste ein künstliches Lächeln an. »Ja, gerne.«

»Und zwar: Diese Schmal-breit-Gestaltung des Brunnens soll doch auch der Domspitze nachempfunden sein, nur umgekehrt, also die Spitze nach unten, oder? Quasi die auf den Kopf gestellte Welt zur Fastnachtszeit. Und viele der Figuren sind ja allegorisch zu sehen, mit symbolischer Tragkraft aus der lebensweltlichen Wirklichkeit entlehnt. Können Sie etwas darüber sagen?«

»Aus der lebensweltlichen Wirklichkeit entlehnt« … Tinne hätte ihm am liebsten eine geklatscht. So ging das schon geschlagene zwei Stunden – zu allem, was sie erzählte, hatte der Oberlehrer eine möchtegern-intellektuelle Frage. Und das Schlimmste: Meistens fehlten Tinne die richtigen Antworten. Zwar kannte sie sich als Historikerin gut aus in der Mainzer Stadtgeschichte, aber es war eben universitäres Wissen und kein Sammelsurium von Anekdötchen, wie es die Leute von einer Stadtführerin erwarteten. Zum hundertsten Mal verfluchte sie ihren Nebenjob, während sie sich eine Entgegnung zurechtstammelte. »Öh, ja, also, diese Verjüngung nach unten und die Symbolfiguren sind, eh, quasi Ausdruck dessen, wie der Künstler die närrische Zeit, eh …« Sie verlor den Faden und hatte keine Ahnung, was sie eigentlich sagen wollte. Dazu kam, dass hinter ihrem Rücken ein Motor knatterte und lauter wurde, offensichtlich fuhr jemand mit einem Roller verbotswidrig über den Schillerplatz. Als das Knattern plötzlich verstummte, warf sie ahnungsvoll einen Blick über die Schulter. Neben der Bajazz-Figur parkte eine rote Vespa, darauf saß ein nicht allzu großer, sehr dicker Mann mit Topfdeckelhelm und buschigen Koteletten. Ein braun-weißer Hund kauerte mit hängender Zunge auf dem Fußblech des Rollers. Der Mann war gerade damit beschäftigt, eine Zigarette zu drehen, ein gemeines Grinsen schob seine Koteletten auseinander. »Nur weiter, Frau Stadtführerin, lassen Sie sich nicht stören. Ein spannendes Thema ist das, ein ganz spannendes.«

Tinne verdrehte die Augen. Elvis hatte ihr gerade noch gefehlt! Normalerweise freute sie sich, den Reporter zu sehen, doch in ihrer augenblicklichen Situation war ihr die Begegnung eher peinlich. Vor Elvis, dem Mainzer Urgestein, wirkte ihr angelesenes Halbwissen über Mainzer Geschichtchen noch dünner als sonst. Und natürlich hatte er sich zielsicher eine Situation ausgesucht, in der sie mit ihrem Latein am Ende war. Da kam ihr eine grandiose Idee. Ohne lange nachzudenken, trat sie einen Schritt zurück und lenkte die Aufmerksamkeit des Oberlehrers auf Elvis, der gerade von der Vespa stieg.

»Na, da haben Sie aber Glück mit Ihrer Frage. Denn zufällig ist einer der führenden Mitarbeiter unserer hiesigen Zeitung da, der schon zahllose Berichte über den Brunnen und seine Gestaltung geschrieben hat. Er kann Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen!« Aufmunternd nickte sie den beiden zu und lobte sich dafür, auf diese Weise halbwegs elegant aus der Affäre herausgekommen zu sein. Um Elvis machte sie sich keine Sorgen, sie kannte sein Ego und wusste, dass ihm zu den Klugscheißerfragen schon etwas einfallen würde. Nicht umsonst lautete sein Motto »SABTA – sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit«.

Und tatsächlich, als der Oberlehrer seinen Fragenkatalog wiederholte, zuckte Elvis nicht einmal mit der Wimper. »Tja, da haben Sie recht und auch wieder nicht, je nachdem, wo Sie die inhärente Diskurslinie zwischen Betrachter- und Betrachtungsebene im wahrnehmungstheoretischen Kontext ziehen.« Mit großer Selbstverständlichkeit deutete er auf den Fastnachtsbrunnen, die Zigarette nach Franzosenart zwischen den Fingern. »Denn der Erschaffer Blasius Spreng spielt perspektivisch mit dem Spannungsfeld zwischen Transzendenz und Immanenz. Die anthropogen überprägte Physiognomie überspitzt in ihrer reziproken Beeinflussung das Grundtheorem der Fassenacht, wir als Betrachter finden uns gleichsam im Dritten Raum wieder. Eine Heterotopie im Foucaultschen Sinne, gewissermaßen. Das haben Sie doch sicher gemeint, oder?«

Der Oberlehrer nickte mit offenem Mund und mischte sich eilig unter die übrigen Teilnehmer. Tinne hätte Elvis vor Dankbarkeit am liebsten umarmt und bemühte sich, die letzten Punkte der Führung so schnell wie möglich abzuarbeiten. Eilig spulte sie Daten, Zahlen und Fakten zu den Adelshöfen herunter, die den Schillerplatz umgaben, anschließend wünschte sie den Teilnehmern eine schöne Zeit in Mainz. Müder Applaus plätscherte, zwei Leute drückten ihr Kleingeld in die Hand, dann war der Spuk vorbei.

Aufseufzend gesellte sie sich zu Elvis und knuddelte erst einmal Riesling, den Bezeichnungshund. Vor einigen Jahren war Elvis eher unfreiwillig zum Hundepapa geworden und wiederholte seitdem gebetsmühlenartig, dass der Hund nur vorübergehend bei ihm sei. Gleichzeitig vergötterte er den Kleinen, verwöhnte ihn nach Strich und Faden und hätte wahrscheinlich lieber eine Hand hergegeben als das Tier. Der quirlige Kerl überschlug sich vor Begeisterung und schlabberte Tinne ab, während sie von unten an Elvis’ Bauch vorbei in dessen Gesicht peilte. »Was treibst du eigentlich hier, außer geschwollenes Zeug zu quatschen? Schon Feierabend in der Zeitung?«

Der Reporter deutete Richtung Rhein. »Hab früher Schluss gemacht, heute ist Turnier unten am Platz. Mal schauen, ob’s endlich für Gold reicht.« Jetzt erst sah Tinne das Ledertäschchen an seiner Schulter. Aha, seine Boule-Ausrüstung! Sie wusste, dass er mit einigen Kumpels am Feldbergplatz gerne Boule spielte und dass es sogar Wettkämpfe gab. Bisher hatte Elvis zwar mehrfach Silber, aber noch nie Gold erspielt, eine Tatsache, die ihn grämte. Wobei – Gold war eine klangvolle Umschreibung für die Flasche Wein, die der Sieger nach Hause nehmen durfte, Silber entsprach zwei Fläschchen Kümmerling und Bronze einem Fläschchen. Aber egal, Elvis’ Ehrgeiz war immer wieder aufs Neue angestachelt.

Spontan entschloss sich Tinne, ihn zu begleiten, ein Spaziergang zum Rhein würde ihr guttun. Sie hatte zwar bei der Stadtführung schon genug Strecke hinter sich gebracht, aber die Gesellschaft des Dicken war deutlich angenehmer. Sie brauchte eine Weile, um Elvis zu überreden, seine Vespa stehen zu lassen und mit ihr zu laufen, schließlich nickte er aber widerstrebend.

Die beiden gingen die Emmeransstraße entlang. Der September zeigte sich von seiner schönen Seite, es war warm, aber nicht mehr sommerheiß. Bald würden die Federweißenstände in der Stadt auftauchen, dann waren der Herbst und die ersten kalten Nächte nicht mehr weit.

»Der Job macht mich fertig, ehrlich«, schnaufte sie, während sie das Stadtführerschild von der Stange zog und es in ihrem Rucksack verstaute. Sie wollte damit nicht gesehen werden, sonst fühlten sich wildfremde Menschen bemüßigt, sie mit allen möglichen Fragen über die Stadt und die Öffnungszeiten der Restaurants zu bestürmen. »Entweder sind die Leute schon halb besoffen, weil sie vorher eine Weinprobe hatten, oder sie interessieren sich nicht die Bohne für das, was ich erzähle. Oder du hast Klugscheißeralarm wie gerade eben. Morgen ist schon wieder eine Führung, und nächste Woche habe ich sogar drei.«

Elvis hob die Hände. »Tja, irgendwo muss das liebe Geld schließlich herkommen. Ich könnte auch auf den einen oder anderen Zeitungstermin verzichten, glaub mir.«

Missgestimmt lief Tinne weiter. Wie so oft ärgerte sie sich über das Schicksal, das ihr ausgerechnet Herrn Professor Doktor Doktor Melanchton vor die Nase gesetzt hatte. Wo der echte Melanchthon – mit h – Geschichte geschrieben und die Reformation vorangetrieben hatte, streute sein heutiger Namenspate hauptsächlich Sand ins Getriebe der Uni.

Am Anfang der Coronazeit war ihr langjähriger Chef, Professor Raffael, emeritiert. Tinne hatte seit jeher einen guten Draht zu ihm gehabt, er hatte sie damals als Lehrbeauftragte in den Fachbereich geholt. Sein Nachfolger Melanchton entpuppte sich als ausgesprochener Unsympath mit der felsenfesten Meinung, jemand ohne Doktortitel habe an der Uni eh nichts verloren. Damit hatte er Tinne von der ersten Sekunde an auf dem Kieker. Die Veränderungen und Einschränkungen während der Pandemie spielten ihm in die Hände, sodass er genügend Gründe fand, ihren Lehrauftrag nicht zu verlängern. Sein Angebot, das sie mangels Alternativen leider nicht ablehnen konnte, war eine halbe Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, kläglich bezahlt und fachlich auf Studentenniveau. Ihr Verdienst reichte damit hinten und vorne nicht mehr, nicht einmal für ihr Zimmer in der Kommune 47. Also musste sie sich zwangsläufig nach einer zweiten Geldquelle umsehen und fand sich bald darauf als Stadtführerin wieder – weit entfernt von ihrem Traumjob, aber immerhin mit einem knappen Plus auf dem Konto.

»Hör auf zu brüten, du machst ja ein Gesicht wie eine Vogelscheuche«, riss Elvis sie aus ihren finsteren Gedanken. Der Dicke verschlang gerade den letzten Rest eines Fleischkäsewecks. Vor lauter Grübeln hatte Tinne gar nicht mitbekommen, dass er sich etwas zu essen geholt hatte. Schade, sie hatte eigentlich auch Appetit. Da holte Elvis ein zweites Fleischkäsebrötchen hervor, drückte es ihr in die Hand und nestelte an der Schlaufe seiner Bouletasche. »Wow, danke«, freute sie sich. Es kam selten vor, dass Elvis beim Essen an andere Leute dachte.

»Wie, danke?« Er war fertig mit der Schlaufe und nahm den Weck wieder an sich. »Musst dir schon selbst was holen, wenn du Hunger hast.« Senf kleckerte auf sein Kinn, als er sich das halbe Brötchen auf einmal in den Mund schob. Tinne rollte die Augen und schrieb sich wieder einmal ins innere Notizbuch, beim Thema Essen niemals auf Elvis zu zählen.

Der Reporter kaute und bemühte sich gleichzeitig, verständliche Worte hervorzuquetschen. »Hmm knstngtl Dmkpfnn …« Er merkte selbst, dass es zwecklos war, und zwang den Bissen nach unten. Der zweite Anlauf klang schon verständlicher. »Hömma, kennst du eigentlich den Domkarpfen?«

Tinne war noch immer angesäuert wegen des Brötchens und gab nur einen Laut von sich, der alles und nichts heißen konnte.

Derlei Feinheiten waren Elvis egal, er redete einfach weiter. »Weil, der trampelt mir nämlich gerade auf den Nerven herum, wegen dem muss ich heute Abend noch mal in den Kreuzgang.«

Die Neugier besiegte die beleidigte Leberwurst. »Wer jetzt, der Karpen vom Bistum, oder was?«

Elvis hatte schon wieder einen Bissen im Mund und konnte nur nicken. Tinne kannte Dr. Marcus Karpen von Vorträgen im Historischen Seminar. Als er sich als Präbendar des Domkapitels vorgestellt hatte, musste sie das Wort erst googeln: Der Dompräbendar war für Seelsorge und liturgische Dienste bestellt, darüber hinaus kümmerte er sich um administrative Belange der Diözese. Aha. Sein Spitzname »Domkarpfen« erschloss sich Tinne im Gegensatz dazu sofort – der Mann war von der Natur mit einer solch monströsen Fehlsicht ausgestattet, dass er Brillengläser wie Flaschenböden tragen musste und seine Augen dahinter glubschig und fischmäßig-kugelrund aussahen. Da lag die Verballhornung seines Nachnamens nahe.

Elvis war wieder sprechfähig. »Der Karpen, genau der. Er und ich, wir kennen uns schon ewig, es gibt ja vom Bistum alle Naslang etwas für die Zeitung. Karpen hat, frag mich nicht warum, einen Narren an mir gefressen und besteht immer drauf, dass die Termine mit mir gemacht werden. Jedenfalls, heute hat er in der Redaktion angerufen und nicht lockergelassen, bis er mich dranhatte. Und jetzt muss ich noch mal in den Dom, um elf.« Es war Elvis anzuhören, wie sehr ihm das missfiel. Tinne vermutete, dass er sich auf einen weinseligen Abend im Kreise seiner Boulebrüder und -schwestern gefreut hatte.

»Aha. Und was sollst du dort? Und warum ausgerechnet abends?«

Verdrossen zuckte Elvis die Achseln. »Keine Ahnung, hat er nicht gesagt. Aber wie ich den Domkarpfen einschätze, wird’s keine Party.«

Tinne musste ihm recht geben und empfand ein klitzekleines Bedauern. Dr. Karpen hatte neben Theologie auch Religionswissenschaft und Geschichte studiert und besaß ein schier unerschöpfliches Wissen über die Vergangenheit des Mainzer Doms. Seine Vorträge an der Uni waren zwar inhaltlich interessant, aber grauenhaft monoton präsentiert. Der Mann verkörperte wie kein Zweiter den staubtrockenen Theologen, der am alltäglichen Dasein vorbeilebte und einzig in der Materie seines Faches aufging. Obwohl er erst um die 50 war, hatte sein Gesicht die Farbe von Pergament, seine Haare waren wie mumifiziert, und Tinne hätte schwören mögen, dass seine Finger bei jeder Bewegung raschelten, als seien sie aus uraltem Papyrus.

Gerade wollte sie noch etwas fragen, da hupte es, ein Passat Kombi in Taxi-Lackierung hielt am Straßenrand.

»Ach guck mal, der Bertie.« Tinne winkte.

Vorsichtig wie ein alter Mann stieg ihr Mitbewohner aus, hielt kurz inne und ging auf sie zu. Da war nichts Dynamisches in seinem Gang, kein Schwung, ganz so, als trüge er eine unsichtbare Last mit sich. Es tat Tinne in der Seele weh, ihn so zu sehen: Bertie, der runde, gemütliche Bertie mit den karottenroten Haaren und dem unerschütterlichen Humor; Bertie, dessen chaotische Ader die Kommune immer wieder an den Rand der Verzweiflung trieb; Bertie und seine Sammelleidenschaft für alles, was mit der Star-Wars-Saga zu tun hatte. Sie musste zurückdenken an die schlimme Zeit, als sie ihn fast verloren hätten und sein Leben auf Messers Schneide stand.

*

Koloman Moser! Nereus Karadimas konnte seine Augen nicht vom Smartphone nehmen. Tatsächlich, Koloman Moser hatte die Meteor-Reihe entworfen! Mit den Fingern vergrößerte er das Bild und versuchte, Einzelheiten zu erkennen. Geschwungene Formen, farblose Kuppa mit rubinrosa Überfang. Perfekt! Er musste sie haben!

»Schießt du wieder Gläser bei eBay?«, fragte sein Kollege Bernd und rückte vorsichtig zur Seite, um nicht an den Messzwerg zu stoßen. Die Männer saßen auf der hinteren Stoßstange ihres weißen T5, der auf der Seite das Wappen von Rheinland-Pfalz und den Schriftzug »Landesamt für Umwelt« trug. Die offene Heckklappe beschattete die beiden. Hinter ihnen, im Laderaum des Busses, stapelten sich Kisten, Analysebehälter, Feldmessgeräte und Sickerrohre mit großem Volumeninhalt.

Nereus schnaufte. Gläser schießen! Bernd war zwar ein netter Kerl und ein guter Kollege, aber von Glas hatte er definitiv keine Ahnung. Erst recht nicht von Jugendstilglas.

Die fein ziselierten, sphärisch gefärbten Trinkgläser mit ihrem kühnen Schwung waren die Welt von Nereus. Zuhause im Münchfeld, in der Vierzimmerwohnung, die er mit seiner Familie bewohnte, gab es einen Kellerraum. Dieser Keller war sein Reich, nur er hatte den Schlüssel, und den Kindern – allen voran der tapsigen Emma mit ihren zweieinhalb Jahren – war der Zugang streng verboten. Dort unten reihten sie sich in beleuchteten Regalen aneinander, die Schönheiten aus längst vergangenen Tagen … schlanke Theresienthal-Gläser mit Emailmalerei, Champagner-Coupés aus der Glashütte Benedikt von Poschinger, Likörtulpen von Johann Vincenz Cissarz und viele Dutzend mehr. Nereus’ Frau Cornelia schüttelte den Kopf über die Sammelleidenschaft ihres Gatten, aber immerhin, andere verspielten das Geld oder vertranken es. Da waren ihr harmlose Gläser lieber.

»Um dich zu erleuchten: Ich biete gerade auf zwei Copitas der Meteor-Linie, Josephinenhütte, 1910. Das Design stammt vom Wiener Universalkünstler Koloman Moser, einem wahren Genie seiner Zeit«, erklärte Nereus seinem Kollegen mit möglichst viel Würde. Er kannte die Meinung der allermeisten Leute über sein Hobby: Sie tippten sich heimlich an die Stirn.

Bernd reagierte nicht und beobachtete den Messzwerg, der neben ihm auf der Ladefläche des Busses stand. Die bauchige Apparatur war mit einem aufgeklappten Notebook verbunden und hieß offiziell »Mobile Schicht- und Mischungs-Analyseeinheit«. Ihre handliche Größe und die Form, die entfernt an einen Gartenzwerg erinnerte, hatte ihr allerdings den Namen Messzwerg eingebracht. Im Inneren des Zwerges befanden sich 400 Milliliter Grundwasser, die Nereus und Bernd vor einer Viertelstunde aus der Messstelle Leichhofstraße/Heiliggrabgasse entnommen hatten.

Nereus wandte sich wieder seinem Handy zu. Auf eBay waren manchmal spannende Objekte zu finden, oft von Leuten eingestellt, die den Schrank der Uroma ausräumten und keine Ahnung vom eigentlichen Wert der Gläser hatten. Bis jetzt standen die Meteor-Schönheiten bei 44 Euro, ein Schnapper! Und es blieben noch vier Minuten Restzeit.

Dass sein Kollege diese vier Minuten auch ohne ihn herumbringen würde, war Nereus klar. Denn die Arbeit mit dem Messzwerg bestand hauptsächlich aus Warten. Das Gerät analysierte nach einem quälend langsamen Algorithmus die Bestandteile des Grundwassers und listete sie nach und nach auf: Nitrat, Sulfat, Chlorid, Magnesium, Zink, Fluor, Eisen, Kupfer, dazu Reste aus Pflanzenschutzmitteln wie Atrazin, Desethylatrazin, Diuron und Bentazon.

Das Landesamt für Umwelt betrieb in Rheinland-Pfalz mehr als 2.000 Messstellen, an denen die Zusammensetzung und die Qualität des Trinkwassers regelmäßig geprüft wurde. Allein in Mainz gab es 150 feste Entnahmeplätze. Bei Verdacht auf Verunreinigung setzten die Mitarbeiter des LfU zusätzlich Sickerstäbe ein, lange Stangen, mit deren Hilfe sie an nahezu jeder Stelle Grundwasserproben entnehmen konnten.

Ein solcher Aufwand würde heute nicht nötig sein, da war Nereus sicher. Die Messpunkte in der Mainzer Innenstadt lieferten mit schöner Regelmäßigkeit unauffällige Werte, klar, hier gab es keine Industrie mit gefährlichen Rückständen und keine illegalen Müllkippen, auf denen irgendwelche Schadstoffe vor sich hin moderten. Verflixt, 48 Euro. Ein neuer Bieter war dazugekommen.

»Na, mach schon«, knurrte Bernd und fixierte den Messzwerg, als könne er den Vorgang dadurch beschleunigen. Ungerührt piepte das Gerät vor sich hin, auf dem Notebook gruppierten sich Zahlenkolonnen. Sie hatten heute noch sieben weitere Punkte anzufahren, da wurde die Wartezeit lang. Das Problem bei den Analysen war, dass der Zwerg absolut stillstehen musste, sonst wurden ungenaue Werte ausgelesen. Dadurch konnten die Männer nicht einfach eine Probe nehmen und das Gerät während der Weiterfahrt zum nächsten Punkt arbeiten lassen.

Nereus klebte am Bildschirm. 54 Euro, 56 Euro, die Gebote kletterten nach oben. 100 Euro waren seine Obergrenze, bei jeder höheren Summe würde Cornelia ihn lynchen. Noch eine halbe Minute. Er tippte 61 Euro in die Eingabemaske und machte sich bereit, in letzter Sekunde zuzuschlagen. Verdammt, jemand hatte 64 geboten! Eilig korrigierte er auf 69, nein, lieber 75, er wollte diese Gläser unbedingt haben. 15 Sekunden …

Ein hektisches Piepen drang an sein Ohr, das vom Laptop kam. Doch das interessierte ihn momentan nicht die Bohne. Auch als Bernd sich zum Bildschirm beugte und auf die Analysewerte starrte, reagierte er nicht. Erst das scharf gemurmelte »Scheiße!« von Bernd ließ ihn aufhorchen.

»Was denn?«, fragte er und versuchte gleichzeitig, die Gebote im Blick zu behalten. Stumm zeigte sein Kollege auf eine Zahl, die rot leuchtete und die es an dieser Stelle eigentlich nicht geben durfte.

Nereus schaute genauer hin und bekam große Augen. Das Handy und die Meteor-Gläser waren vergessen.

»Was … was soll das denn?« Bernd schaute zwischen dem Monitor und dem Analysegerät hin und her. »Das kann ja wohl nur ein Messfehler sein!«

Nereus nickte langsam. Das war auch seine Hoffnung, denn eine andere Erklärung für radioaktive Rückstände im Mainzer Grundwasser fiel ihm beim besten Willen nicht ein.

*

Die Pandemie hatte auch vor der Kommune 47 keinen Halt gemacht. Trotz Masken und Abstand, trotz Lockdown und Desinfektionsmittel – nacheinander waren alle drei dran gewesen. Axl und Tinne kamen einigermaßen gut durch, er hatte kaum Symptome, sie verbrachte eine Woche im Bett und hustete danach noch eine Weile. Das war’s dann auch schon.

Bertie hingegen wurde von einem schweren Verlauf erwischt. Er fiel um wie ein gefällter Baum, litt an hohem Fieber, war orientierungslos und bekam immer schlechter Luft. Nach 14 Tagen musste er ins Krankenhaus, wo es in den Coronawirren drunter und drüber ging. Axl, Tinne und die Kollegen der Taxi-Brigade durften nicht zu ihm, alles war abgesperrt, sie kamen kaum an Informationen heran. Schließlich platzte die Bombe: Die Infektion hatte nicht nur seine Lunge angegriffen, sondern auch sein Herz, und dort eine bereits vorhandene Schädigung verschlimmert – er brauchte eine neue Herzklappe. Die Operation konnte nicht endoskopisch durchgeführt werden, sein Brustkorb musste aufgeschnitten werden. Dabei setzten die Ärzte der Uniklinik gleich noch einen Stent in die erweiterte Aorta und legten zwei Bypässe. Die angegriffene Lunge spielte kaum mehr mit, es dauerte Wochen, bis Bertie wieder erste Schritte machen konnte. Sein Weg zurück ins Leben war hart und zäh, er brauchte viele Pausen, einen normalen Tagesablauf gab es für ihn seither nicht mehr.

»Na, ihr zwo, alles im Lot?« Sein Gesicht war käsig, die Sommersprossen stachen umso mehr hervor.

»Muss halt«, brummte Elvis.

Tinne deutete mit dem Kinn zum Taxi. »Was steht an, Bertie? Bella Italia oder die Apothekenillustrierte?«

Er lachte. »Dummerweise nur Letzteres. Die leckeren Sachen von heute früh sind schon weg, die nachmittags kommen erst noch. Machen zwar deutlich mehr Spaß als Stützstrümpfe und Plattfuß-Einlagen, aber nun ja, was muss, das muss. Alles besser als Nixtun, gell?«

Tinne nickte. O ja, sie wusste sehr genau, was ihr Mitbewohner meinte.

Nach der OP und der Reha war Berties berufliche Zukunft ein Thema gewesen, das in der Kommune und bei Taxi Laurenzi für Kopfzerbrechen gesorgt hatte. Tatsache war, dass die Coronazeit den Gewinn des Taxiunternehmens im Zeitraffer schrumpfen ließ: Es gab in den Lockdown-Phasen keine Weinfeste, keine Flüge, keine Feiern, keine Konzerte – Gelegenheiten, die normalerweise die Kasse zum Klingeln brachten. Als guter Chef versuchte Dietmar Laurenzi, alles am Laufen zu halten, er beantragte Kurzarbeit für seine Leute und schaffte es, der Leasinggesellschaft eine Verringerung der Raten aus dem Kreuz zu leiern. Im Gegenzug lieferte die Brigade sämtliche Trinkgelder bei ihm ab, jeder zusätzlich ergatterte Euro kam in die Gemeinschaftskasse. So hielt sich der Taxidienst einigermaßen über Wasser.

Als Bertie dann mit seiner Wiedereingliederung startete, wurde schnell klar, dass er dem rauen Taxialltag nicht mehr gewachsen war. Er musste sich zwischendurch immer wieder hinlegen, war schnell erschöpft und kaum belastbar.

Dietmar wäre es allerdings nicht im Traum eingefallen, seinen langjährigen Mitarbeiter vor die Tür zu setzen. Er rechnete, telefonierte und fand schließlich eine Lösung, mit der alle gut leben konnten:

Zuerst kaufte er Berties Wagen, den Passat Kombi, aus dem Leasingvertrag heraus. Das fraß zwar ein paar Rücklagen auf, dafür gab es keine weiteren Raten für das Auto. Der Passat war eh schon etwas in die Jahre gekommen, der bärenstarke Alltrack mit seinem großen Durst wirkte wie aus der Zeit gefallen. Anschließend übertrug Dietmar dem Kombi nebst dessen Fahrer einen Dauerauftrag, der perfekt zu Berties angeschlagener Gesundheit passte: das Ausfahren von gekühlten italienischen Spezialitäten. In Bretzenheim hatte nämlich eine neue Pizzeria aufgemacht, »Da Salvatore«, die zwei Zweigstellen in der Innenstadt betrieb. Die beiden Niederlassungen in der Rheinstraße und in der Altstadt besaßen zwar Öfen zum Backen, aber keine eigenen Küchenräume. Deshalb mussten jeden Vormittag und jeden Nachmittag die in Bretzenheim handgefertigten Leckereien in die Stadt gefahren werden. Bertie lud also täglich gegen 10 Uhr sein Taxi voll mit Pizzateig, gekühlten Lasagneformen und rohen Cannelloni, anschließend brachte er die ganze Pracht in Salvatores Filialen, wo sie dann peu à peu für die Kundschaft frisch aufgebacken wurde. Um 16 Uhr folgte die zweite Runde, um die hungrigen Nachmittags- und Abendgäste zu versorgen. Als zweites Standbein belieferte er die Apotheken in der Innenstadt mit Sanitätsprodukten. Auf der Liste standen keine eiligen Medikamente, sondern Stützkorsette, maßgefertigte Einlagen, Inhalationsgeräte und Schienen – Dinge, bei denen es auf eine Stunde mehr oder weniger nicht ankam. Auf diese Weise trug Bertie sein Scherflein zum Weiterbestehen des Taxidiensts Laurenzi bei, und gleichzeitig hatte er eine sinnvolle Aufgabe, die ihm sogar noch Spaß machte. Das half ihm, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit eine Alltagsroutine aufzubauen.

»Ich muss wieder.« Bertie klopfte den beiden auf die Schultern, bei Tinne musste er sich in die Höhe recken. »Die Mogon-Apo verzehrt sich nach ihren neuen Toilettensitzerhöhungen.« Er rollte melodramatisch mit den Augen, Tinne und Elvis mussten lachen.

»Na, dann liefer mal gut ab, du Don Quichotte des stillen Örtchens!« Elvis zog an Rieslings Leine, der an einem der Reifen schnupperte und Anstalten machte, das Beinchen zu heben. Bertie winkte und brauste davon.

»Armer Kerl«, brummte der Reporter. Tinne nickte stumm, Berties Situation nahm sie immer wieder mit und machte ihr klar, wie selbstverständlich sie jeden Tag auf ihren gesunden Körper zählte.

Zehn Minuten später waren sie am Rhein angelangt, vor ihnen war die Caponniere sichtbar. Elvis nahm Fahrt auf, bald hatten sie ihr Ziel erreicht: den Feldbergplatz, ein rechteckiges Areal am östlichen Ende der Neustadt. Mehrstöckige Häuserzeilen umgaben ihn, teils Gründerzeit, teils Nachkriegsarchitektur, zum Rhein hin schloss die Caponniere ab, eine Befestigungsanlage, die wie eine Miniaturburg aussah. Die Bäume spendeten angenehmen Schatten, auf der freien Fläche in der Mitte hatte die Boule-Truppe schon Aufstellung genommen und begrüßte die Neuankömmlinge lautstark. Ein paar Leute kannte Tinne, da waren Andi und Karin, die früher am Platz gewohnt hatten und den Spielrunden noch immer die Treue hielten, neben ihnen stand Willi, der Hausmeister der Bodenheimer Gemeindeverwaltung. Ein groß gewachsener Mann mit Bauchansatz winkte ihr zu und lachte. »Was ist, Tinne, musst du dem Elvis das Patschehändchen halten, weil er so nervös ist?«

Tinne schmunzelte. »Servus, Eckart. Ich glaube, der kommt ganz gut ohne Händchenhalten aus. Höchstens Pfötchen, und das macht besser der Hund.« Sie hatte Eckart Reiblich im Rahmen ihrer Stadtführungen kennengelernt, er war ebenfalls Führer, allerdings ehrenamtlich im Dom. Seine Kenntnisse darüber kamen nicht von ungefähr, hauptberuflich arbeitete er in der Dombauhütte.

Elvis hatte sich derweilen an den Klapptisch herangepirscht, der wie bei jedem Bouleturnier am Rand des Platzes aufgebaut war. Dort standen Weinflaschen und Schoppengläser bereit. Er genehmigte sich eine gut gemischte Rieslingschorle und ließ eine zweite gleich folgen. Tinne konnte nur den Hut ziehen. Wenn sie am helllichten Nachmittag von einem Boulespiel zwei Schoppen trinken würde, wären die umliegenden Fenster nicht mehr vor ihren Kugeln sicher.

Mit großem Hallo wurde ausgelost, wer in der ersten Partie mitspielen würde. Tinne schaute zu, wie das Turnier begann. Für sie gehörte Boule zu ihren Kindheitserinnerungen. Damals war sie mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Florian in Frankreich am Strand gewesen. Es machte Riesenspaß, die bunten Plastikkugeln zu werfen, und das Spiel artete regelmäßig in einen Wettkampf zwischen ihr und Flo aus. Die Kugeln hier auf dem Platz waren aus Metall und sahen sehr viel professioneller aus, trotzdem verspürte Tinne Urlaubsstimmung, als die klackenden Geräusche ertönten und jeder Wurf mit humorvollen Sprüchen garniert wurde. Es waren diese Augenblicke, die sie an Mainz besonders mochte: Sonne, Wärme, der Fluss und das entspannte Flair, das fast etwas von Frankreich oder Italien hatte. O ja, im »goldisch Meenz« ließ es sich durchaus leben!

Die nächste halbe Stunde beobachtete sie die Spieler und musste zugeben, dass Elvis keine allzu schlechte Figur machte. Vielleicht schaffte er dieses Mal ja sein Flaschengold. Dann war Pause, die Männer und Frauen sammelten sich am Klapptisch und ließen die Gläser klingen.

»Hier, übrigens, schöne Sache.« Willi, der Hausmeister, erhob seine Stimme. »Nächsten Samstag ist was in Weinolsheim, das heißt Boulemarkt, eine Mischung aus Bouleturnier und Flohmarkt. Der Manz schenkt aus. Was ist, wollen wir da hin?«

Die Idee stieß auf Begeisterung, alle redeten wild durcheinander. Nur Elvis schüttelte den Kopf. »Nee, klappt bei mir nicht, bin verplant an dem Tag.«

»Zeitung, oder was? Drück’s jemand anders aufs Auge.«

»Kein Job, nein. Privater Termin.«

Willi schwenkte sein Schoppenglas. »Wie jetzt, ein privater Termin, der wichtiger ist als unsere Kugelrunde? Geht ja gar nicht, den musst du absagen.«

Elvis lachte und warf Tinne einen frechen Seitenblick zu.

»Keine Chance. Wenn ich den absage, guckt mich das Nachtigallchen die nächsten 20 Jahre nicht mehr an. Stimmt doch, oder?«

Die anderen scharten sich neugierig um Tinne. »Ja, was denn nun?« – »Was gibt’s denn für einen so wichtigen Termin?«

Ihr Gesicht nahm Tomatenfarbe an. »Ich … äh … also, am Samstag, da …«, sie straffte sich, »da ist nämlich meine Hochzeit.«

*