Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Zürich, im März 1920: Josephine Wyss, seit Kurzem offiziell als Privatdetektivin tätig, schlägt sich mehr schlecht als recht mit kleinen Aufträgen durch. Durch Zufall erfährt sie von einem Mord in einem noblen Zürcher Herrenhaus: In der Villa Patumbah, einst mit Geld aus den Tabakplantagen auf Sumatra erbaut und seit einigen Jahren als Altersheim geführt, wird ein Bewohner erwürgt in seinem Zimmer aufgefunden. Die Tatumstände deuten darauf hin, dass der Mord etwas mit der Geschichte des extravaganten Hauses zu tun hat. Da die Polizei auf der Stelle tritt, beauftragt die Heimleiterin die junge Ermittlerin, selbst Nachforschungen anzustellen. Dabei kommt Josephine erneut Detektiv-Wachtmeister Bader in die Quere, und auch sonst gibt es einige Leute, denen ihre Fragen ungelegen kommen. Plötzlich sieht sie sich nicht nur mit einem mysteriösen Verbrechen, dessen Spuren in die koloniale Vergangenheit weisen, sondern auch mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nachwort der Autorin

Dank

Über die Autorin

Über das Buch

Miriam Veya

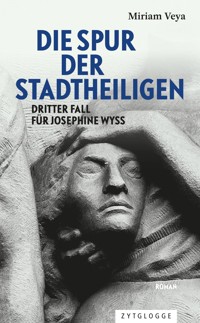

Schatten über der Villa Patumbah

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:

Dr. Adolf Streuli-Stiftung

© 2024 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlKorrektorat: Anna Katharina MüllerCoverbild: Villa Patumbah, Stadt Zürich, Baugeschichtliches Archiv

Miriam Veya

Schatten über derVilla Patumbah

Zweiter Fall für Josephine Wyss

Roman

1

«Fräulein Zimmermann, zu Ihren Diensten, Madame», sagte die ältliche Frau, die vor der Tür stand.

Josephine musterte sie von oben bis unten. Gouvernante, ging es ihr durch den Kopf, aber wie aus dem Bilderbuch. Die Frau trug ein langes, braunes Kleid aus festem Stoff, darüber einen Mantel in einem fast identischen Ton. Auch die Handschuhe hoben sich farblich nicht ab. Ein schlichter Hut, unter dem ein Mausgesicht hervorschaute, ordentlich frisierte Haare und blitzblank geputzte Schuhe rundeten das Bild ab. In der einen Hand hielt sie einen Regenschirm, in der anderen eine sperrige Tasche.

«Es tut mir leid, Sie müssen sich in der Adresse geirrt haben», sagte Josephine.

«Ich denke nicht. Sie sind doch Frau Josephine Wyss, oder?»

«Ja, die bin ich. Aber was meinen Sie mit ‹zu Ihren Diensten›?»

«Ich arbeite ab heute für Sie. Ich wurde für heute Samstag, den 13. März 1920, um neun Uhr bestellt, und hier bin ich, pünktlich auf die Minute.»

Josephine schüttelte den Kopf. «Das muss ein Missverständnis sein.»

«Ganz bestimmt nicht. Ich wurde bereits für die ersten drei Monate bezahlt. Haben Ihre Eltern Sie denn nicht informiert?»

Ihre Eltern! Es konnte nichts Gutes heißen, wenn die dahintersteckten. «Was haben meine Eltern?»

«Nun, Ihre werten Eltern hatten die Freundlichkeit, mich bei Ihnen anzustellen, um Ihnen den Haushalt zu führen. Laut ihrer Auskunft leben Sie seit Ihrem Einzug vor zwei Wochen ohne Bedienstete hier.»

«Ja, das tue ich, und das ist auch in Ordnung so.»

«Aber wer kocht und putzt denn für Sie?»

«Das mache ich selbst.»

Fräulein Zimmermann schaute sie mit großen Augen an. «Wie bitte?»

«Ich kümmere mich allein um meinen Haushalt. Meine Eltern sind bestens informiert darüber.»

«Aber Sie sind doch eine gebürtige Vonarburg? Die Tochter einer der angesehensten Familien der Stadt?»

«Für eine Angestellte tun Sie Ihre Meinung sehr offen kund.»

«Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nicht. Sie kümmern sich selbst um den ganzen Haushalt?»

«Fräulein Zimmermann, so war doch Ihr Name? Ich denke, es geht Sie nichts an, wie und was ich mache. Bitte gehen Sie jetzt und richten Sie meinen Eltern aus, dass ich ausgezeichnet zurechtkomme.» Sie schob die Tür langsam zu. Doch Fräulein Zimmermann drückte von außen dagegen.

«Frau Wyss, ich bitte Sie, schicken Sie mich nicht weg!»

Josephine hielt inne. «Aber ich weiß wirklich nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll.»

«Wenn ich so direkt sein darf: Ich brauche diese Stelle. Mein vorheriger Arbeitgeber musste mich aus wirtschaftlichen Gründen entlassen, und es ist momentan sehr schwierig, eine Anstellung zu finden. Alle sind am Sparen. Seit dem Krieg wurden viele Haushalte verkleinert, und wir Gouvernanten, Hausmädchen und Diener stehen auf der Straße. Niemand will uns mehr. Wenn das so weitergeht, werden wir alle armengenössig.» Ihre Stimme zitterte.

Josephine musterte sie, und erst jetzt fiel ihr auf, dass ihre zwar sauberen Schuhe abgenutzt waren, ihr Hut schon bessere Tage gesehen hatte und ihr rechter Handschuh ein kleines Loch aufwies. Was sollte sie tun? Es kam überhaupt nicht in Frage, dass diese Frau hier wohnte und ihr den Haushalt besorgte. Was hatten sich ihre Eltern nur dabei gedacht? Wobei, typisch war es schon, sie konnten sie einfach nicht in Ruhe lassen. Und seit sie hier im Haus ihres Schwagers wohnen durfte, witterten sie natürlich die Chance, dass sie in die gehobenen Kreise zurückkehren würde. Oder war sie das sowieso schon? Das Haus stand am Parkring im Zürcher Enge-Quartier, einer noblen Adresse.

«Was sagen Sie, Frau Wyss?», unterbrach Fräulein Zimmermann ihre Gedanken. «Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst machen soll. Mein Zimmer, das ich vorübergehend gemietet hatte, habe ich gekündigt. Ich bin heute ausgezogen, da ich davon ausging, dass ich nun hier wohnen würde.»

Das wurde ja immer besser! Wenn sie die Frau wegschicken würde, landete diese womöglich in der Gosse. «Fräulein Zimmermann, es tut mir leid, ich weiß nicht ...»

Ein lautes Bellen drang von der Straße zu ihnen, und ein grau-weißes Fellknäuel sprang am schmiedeeisernen Zaun, der den Garten umgab, hoch.

«Alma!», rief Josephine, stürmte aus der Tür und ließ das verdutzte Fräulein Zimmermann stehen. Sie öffnete das Tor, und der Bobtail sprang wie verrückt um sie herum. «Was machst du denn hier? Bist du ganz allein?»

«Natürlich ist sie nicht allein.» Charlotte, ihre Schwester, kam auf dem Gehsteig auf sie zu. «Wir waren gerade auf dem Heimweg, da muss sie dich gehört haben.»

Die beiden Schwestern umarmten sich, und Charlotte fragte: «Mit wem hast du denn gesprochen?» Sie spähte durch die Gitterstäbe des Zauns zur Haustür. «Ach, ist das Fräulein Zimmermann?»

«Du kennst sie?»

Charlottes Wangen nahmen einen rötlichen Farbton an. «Also kennen wäre übertrieben, aber ... nun, ich weiß von ihr.»

«Charlotte, was hat das zu bedeuten? Hast du irgendetwas damit zu tun, dass diese Frau bei mir einziehen will? Steckst du etwa mit Mama und Papa unter einer Decke?»

«Jetzt reg dich nicht gleich auf. Hast du sie nicht einmal ins Haus gebeten?»

Sie schauten beide zu Fräulein Zimmermann, die unschlüssig auf der obersten Treppenstufe stand und sich auf ihrem Schirm abstützte.

«Du hast wirklich keine Manieren», Charlotte fasste Josephine am Arm und zog sie in Richtung Haus. Alma trottete hinter ihnen her.

«Fräulein Zimmermann, mein Name ist Charlotte Cramer, ich bin Frau Wyss’ ältere Schwester und wohne mit meiner Familie nebenan.»

«Sehr erfreut», Fräulein Zimmermann machte einen kleinen Knicks.

«Charlotte, was mischst du dich jetzt ein? Es ist alles in bester Ordnung», Josephine schob sich an ihrer Schwester vorbei und stellte sich vor die Eingangstür.

«Ganz offensichtlich nicht. Sonst würdest du Fräulein Zimmermann nicht einfach hier draußen in der Kälte stehen lassen.»

«Es ist Mitte März, so kalt ist es nun auch wieder nicht.»

Charlotte ignorierte sie und wandte sich an Fräulein Zimmermann: «Treten Sie doch bitte ein, dann können wir alles in Ruhe besprechen.» Sie schob die Frau an Josephine vorbei ins Haus.

«Charlotte!» Es blieb ihr nichts anderes übrig, als den beiden in den Salon zu folgen, und auch Alma schlich sich hinter ihr durch die Tür.

«Setzen wir uns. Josephine, bestell uns doch Tee, dann können wir uns besser entspannen, und Fräulein Zimmermann kann sich aufwärmen.»

Josephine schaute ihre Schwester nur spöttisch an.

«Was guckst du so?»

«Ich überlege nur gerade, bei wem ich Tee bestellen soll. Siehst du irgendwo einen Kellner?»

Charlotte verzog den Mund. «Na siehst du? Du brauchst Fräulein Zimmermanns Unterstützung!»

«Liebe Schwester, ich kann sehr wohl Wasser aufsetzen, ich habe dies zehn Jahre lang täglich getan, falls du dich daran erinnern kannst.»

«Bitte, machen Sie sich keine Umstände meinetwegen», meldete sich Fräulein Zimmermann zu Wort, «wir können dieses Gespräch auch ohne Tee führen. Ich wäre wirklich froh, wenn sich diese Situation rasch klären ließe.»

Die Schwestern schauten sie erstaunt an. Eine solche Direktheit waren sie von einer Angestellten nicht gewohnt.

«Gut, setzen wir uns», übernahm Charlotte wieder das Zepter.

«Also, was geht hier vor?», fragte Josephine, «ich scheine die Einzige zu sein, die nicht weiß, worum es geht.»

«Josephine, Mama und Papa machen sich Sorgen um dich. Natürlich sind sie sehr erleichtert, dass du hier in Emils Haus wohnen kannst und nicht mehr in Freds Büro übernachten musst. Emil ist mein Mann, Emil Cramer», erklärte sie der Gouvernante, «und Fred Wyss war der Mann meiner Schwester. Er ist leider letztes Jahr bei einem Verkehrsunfall verstorben.» Sie stockte kurz und fuhr dann an Josephine gewandt fort: «Aber du kannst hier nicht allein wohnen, das gehört sich nicht für eine Frau. Mindestens eine Hausangestellte muss hier im Haus sein, sonst geht das nicht. Du weißt doch, dass das auch Emils Wunsch ist. Und jetzt, wo Alma bei uns lebt, fühlst du dich bestimmt auch oft einsam.»

«Nein, überhaupt nicht. Ich bin den ganzen Tag im Büro am Arbeiten und treffe dadurch viele Leute. Abends bin ich mit Klara unterwegs oder einfach froh, wenn ich niemanden mehr sehen muss. Ich bin nicht einsam.»

Charlotte faltete die Hände. Fräulein Zimmermann blickte nervös zwischen ihnen hin und her.

«Wenn ich Alma zurücknehme, darf ich dann allein hier wohnen?», fragte Josephine und lehnte sich nach vorne.

«Nein, natürlich nicht! Es geht ja nicht um den Hund. Wir haben uns doch geeinigt, dass er bei uns besser aufgehoben ist, wegen der Kinder und des Personals, die sich um ihn kümmern. Du wolltest es doch so, damit du arbeiten gehen kannst.» Charlotte zeichnete Gänsefüßchen in die Luft.

«Was meinst du mit ‹arbeiten›?», Josephine ahmte die Geste ihrer Schwester nach.

Fräulein Zimmermann räusperte sich und unterbrach die beiden: «Entschuldigen Sie bitte, aber ich müsste jetzt dann schon wissen, ob ich nun hierbleiben kann oder nicht. Wenn nämlich nicht, muss ich mir schleunigst eine Unterkunft suchen, sonst schlaf’ ich heute Nacht unter der Brücke.»

«Keine Sorge», sagte Charlotte schnell, «Sie bleiben hier.»

«Sehr gut, dann zeigen Sie mir bitte mein Zimmer, damit ich ablegen kann. Und dann mache ich Ihnen den gewünschten Tee. Falls Sie das noch möchten.»

«Ganz bestimmt nicht!», widersprach Josephine, «weder, dass Sie auf Dauer bleiben, noch den Tee.» Sie überlegte. «Aber heute Nacht können Sie bleiben, unter der Brücke schlafen lasse ich Sie trotz allem nicht.»

«Gut, dann haben wir das geregelt.» Charlotte stand auf, «ich muss jetzt auch los, ich habe schon viel zu viel Zeit mit diesem Unsinn verloren. Ich komme morgen wieder vorbei und sorge dafür, dass du zur Vernunft kommst.» Ohne ein weiteres Wort verließ sie das Zimmer, Alma folgte ihr brav. Kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss. Josephine und Fräulein Zimmermann sahen sich unschlüssig an.

Der Duft nach Kaffee stieg Josephine in die Nase, als sie am nächsten Morgen die Tür ihres Schlafzimmers öffnete und in den Flur hinaustrat. Von unten drang lautes Klappern und das Klirren von Gläsern zu ihr herauf. Machte sich Fräulein Zimmermann etwa, ohne sie zu fragen, in ihrer Küche breit? Eigentlich hatte sie gehofft, dass die Frau das Haus bereits verlassen hätte. Sie eilte die Treppe hinunter und öffnete resolut die Tür zur Küche. Fräulein Zimmermann, die am Herd stand, fuhr herum.

«Da sind Sie ja, guten Morgen, Frau Wyss. Kaffee?» Sie streckte ihr eine Tasse entgegen. Josephine war so verdutzt, dass sie ihr, ohne zu überlegen, die Tasse aus der Hand nahm.

«Haben Sie gut geschlafen, Madame?» Sie wartete keine Antwort ab und fuhr fort: «Das nehme ich an, so lange, wie Sie in den Federn gelegen haben. Es ist ja schon seit zwei Stunden hell. Aber wie ich sehe, sind Sie bereits angezogen. Brauchen Sie dazu keine Hilfe?»

«Nein, Fräulein Zimmermann, ich kann mich allein anziehen.» Josephine setzte sich an den Küchentisch.

«Möchten Sie den Kaffee und Ihr Frühstück nicht lieber im Esszimmer einnehmen? Es ist alles bereit.»

«Ich trinke meinen Kaffee immer hier in der Küche und ein Frühstück brauche ich nicht. Ich nehme ein Stück Brot mit und esse es im Büro.»

«Im Büro?»

«Ja, im Büro.»

«Und das lässt Ihr Chef zu?»

«Ich habe keinen Chef, ich arbeite im ehemaligen Büro meines Mannes.»

«Ja, aber was machen Sie denn da?»

Josephine stellte die Tasse auf den Tisch. Fräulein Zimmermann hatte anscheinend keine Hemmungen, sie auszufragen.

«Wenn Sie das unbedingt wissen müssen: Mein Mann hatte eine Auskunftsstelle für vermisste Personen, Flüchtlinge und Kriegsgefangene. Nach seinem Tod letzten Herbst habe ich mich entschieden, das Büro zu behalten und als Privatdetektei weiterzuführen.»

«Eine Privatdetektei? Also was soll denn das heißen? Sind Sie etwa Detektivin?»

«Ja, genau, Privatdetektivin. Und stellen Sie sich vor, ich bin allerlei Reaktionen auf meinen Beruf gewohnt, und meistens sind es keine positiven. Also behalten Sie Ihre Meinung für sich. Was mich viel mehr interessiert, ist, wann Sie mein Haus wieder zu verlassen gedenken?»

Die Gouvernante – eben noch aufgeweckt und geschäftig – neigte jetzt den Kopf und sah Josephine unter ihrer Haube hervor flehend an. «Frau Wyss, ich weiß, dass ich Ihnen ungelegen komme, aber bitte, schicken Sie mich nicht weg. Sie können doch wirklich jemanden gebrauchen, der das Haus in Schuss hält.» Sie fuhr mit dem Zeigefinger über das Regal neben dem Herd und zeigte Josephine die fettige Spur, die an ihrer Fingerbeere klebte. Noch bevor Josephine etwas erwidern konnte, fuhr sie fort: «Was halten Sie davon, wenn ich die drei Monate, für die ich ohnehin schon bezahlt bin, bei Ihnen bleibe und mich nützlich mache? Wenn Sie nach dieser Zeit immer noch der Meinung sind, dass Sie mich nicht brauchen, suche ich mir eine andere Stelle.»

Josephine nahm einen Schluck Kaffee und rutschte auf dem Stuhl hin und her.

«Dieses Haus gibt doch so viel zu tun. Vor allem, da Sie arbeiten gehen.» Erwartungsvoll schaute sie sie an. «Was sagen Sie?»

Auf keinen Fall wollte Josephine jemanden bei sich im Haus haben, vor allem niemanden, den sie nicht kannte. Und sicher keine Angestellte. Als sie noch mit Fred zusammen in ihrer Wohnung in Zürich-Wiedikon gelebt hatte, hatte sie es immer genossen, dass es nur sie beide dort gab. Und Alma natürlich. Niemand, der einfach ins Zimmer kam, niemand, der sie störte. Ganz anders als damals in ihrem Elternhaus, wo dauernd Leute um sie herum gewesen waren. Aber konnte sie diese Frau einfach vor die Tür stellen? Sie hatte keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf und natürlich hatte sie recht, dass es in der heutigen Zeit schwierig war, etwas zu finden. Der Krieg hatte seine Spuren auch in der Schweiz hinterlassen.

Sie schob den Stuhl zurück und stand auf.

«Einen Monat», sagte sie, «und ich empfehle Ihnen, sich so bald wie möglich nach einer anderen Arbeit umzuschauen.»

2

Klara schnappte sich zwei Champagnergläser vom Tablett, das ein Diener an ihnen vorbei balancierte. «Hübsch siehst du aus», sagte sie und reichte Josephine eines der Gläser. «Mein Kleid steht dir wirklich phänomenal.»

«Es ist aber unglaublich unbequem.»

«Na ja, Schönheit muss leiden!»

«Eigentlich leide ich so schon genug.»

Ihre Freundin grinste. «Ach komm, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und gratis Trinken und Essen ist doch wunderbar.»

Josephine schaute sich im großzügigen Salon ihrer Eltern um. Er wimmelte nur so von elegant gekleideten Menschen.

«Gratis? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich einen ziemlich hohen Preis dafür zahle. Einladung der feinen Gesellschaft bei meinen Eltern. Das wollte ich eigentlich nie mehr. Aber ja, ich hätte wissen müssen, dass Emil mir das Haus nicht einfach ohne Gegenleistung geben würde. Sein Plan – und damit natürlich auch Charlottes – war von Anfang an, dass ich wieder mehr Kontakt mit meinen Eltern habe und in den Schoß der Familie zurückkehre. Dass sie mich aber gleich so unter Druck setzen, überrascht mich schon. Ich bin doch gerade erst eingezogen.»

«Na, dann hoffen wir, dass du mit deiner Anwesenheit heute Abend deine Pflicht wieder für eine Weile erfüllt hast.»

«Da wäre ich mir nicht so sicher», Josephine seufzte, «aber wenigstens bist du auch hier.» Sie drückte den Arm ihrer Freundin.

«Aber selbstverständlich, ich muss doch ab und zu in Erinnerungen an unser früheres Leben schwelgen. Damit ich meine Freiheit dann wieder voll und ganz genießen kann.»

«Stimmt! Vielleicht ist es ganz gut für mich, mir den goldenen Käfig von Zeit zu Zeit von innen anzuschauen. Dann weiß ich wieder, dass es sich gelohnt hat, daraus auszubrechen.»

«Apropos ausbrechen: Wie lebt es sich eigentlich in deinem neuen Haus? Fühlst du dich nicht allein in diesen vielen Räumen?»

«Schön wär’s, wenn ich allein wäre.»

«Was meinst du damit? Hat Emil noch jemand anderen einquartiert? Er wird doch kaum eine weitere Verwandte haben, die ihre Bleibe verloren hat.»

«Nein, bestimmt nicht. So ein Pech hab’ wohl nur ich», antwortete Josephine zerknirscht.

Klara legte den Arm um sie. «Oder ist Alma wieder bei dir eingezogen?»

«Das auch nicht. Obwohl ich sie schon sehr vermisse. Aber bei meinen Neffen und Nichten hat sie sicher die interessantere Gesellschaft als bei mir. Und sie kriegt ihren Auslauf und regelmäßig Futter. Nein, ich wohne seit Samstag mit Fräulein Zimmermann zusammen.»

«Fräulein Zimmermann? Sollte ich die kennen?»

«Fräulein Zimmermann ist meine neue Gouvernante.»

«Gouvernante?»

Josephine erzählte ihrer Freundin von ihrem ersten Zusammentreffen mit der Hausangestellten und wie sie sich schließlich darauf geeinigt hatten, dass sie vorerst bei ihr wohnen konnte.

«Und das haben deine Eltern eingefädelt?»

«Du kennst sie doch. Sie können es nicht lassen. Charlotte und Emil waren auch eingeweiht, und meine Schwester wollte unbedingt, dass ich dieses Angebot annehme. Mal schauen, was ich mit diesem Fräulein anfange. Ich hoffe, sie sucht sich wirklich schnell eine neue Anstellung. Bei mir kann sie auf keinen Fall bleiben. Was soll ich mit einer Gouvernante?»

Klara lachte auf. «Tja, das kann ich mir auch nicht vorstellen! Aber anscheinend zahlst du tatsächlich einen happigen Preis dafür, kostenfrei in Emils Haus wohnen zu können.»

«Ja, eben. Aber natürlich bin ich meinem Schwager sehr dankbar. Im Büro zu wohnen war auf die Dauer doch sehr anstrengend. Und kalt.»

Josephine ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Viele Leute waren gekommen, wie immer, wenn Herr und Frau Vonarburg einluden. Das ließ sich niemand entgehen, das Sehen-und-gesehen-Werden in der Villa im vornehmen Zürcher Hottingen-Quartier. Zwischen den illustren Gästen wuselten unzählige Diener herum, welche die edlen Herrschaften mit erlesenen Getränken und Häppchen versorgten. Normalerweise hielten ihre Eltern nichts von neumodischen Dingen wie eben solchen Empfängen, an denen es nur Kleinigkeiten zu essen gab und kein richtiges Abendessen. Doch als alt und verstaubt wollten sie auch nicht gelten. Darum empfingen sie ihre Gäste heute lediglich im Salon, das Esszimmer mit dem großen Tisch und den imposanten Gemälden an den Wänden blieb verwaist. Auch Charlotte und Emil hatten sich ihr gegenüber abfällig über diese neue Art von Anlässen geäußert, bei denen man nie wusste, ob man stehen oder sich setzen soll, und von denen man immer hungrig nach Hause ging. Doch natürlich mussten sie alle hin, und Josephine war leider keine gute Ausrede eingefallen, um zu Hause bleiben zu können.

Auch wenn es nur ein informeller Empfang war, hatten die Damen ihre schönsten Kleider angezogen und sich mit Schmuck dekoriert, der nur so funkelte, wenn das Licht der Kronleuchter darauf fiel. Auch die Herren waren herausgeputzt, die Schnäuze getrimmt und die Haare geglättet. Doch so elegant auch alle aussahen, wirkten sie doch altmodisch und steif in ihrer Vorkriegsmode. Sie hatten augenscheinlich noch nichts davon gehört, dass die Röcke jetzt kürzer und die Taillen tiefer getragen wurden. Geschweige denn, dass die Damen in Paris und London Fransen, Federn und lange Perlenketten trugen. Und kurze Pagenschnitte, genau solche, wie Klara ihn seit den Ereignissen im letzten Herbst trug. Sie hatte damals entschieden, dass das Leben zu kurz war, um sich mit langen Haaren herumzuschlagen. Die Blicke, die Klara damit auf sich zog, zeigten, dass die Zürcher Gesellschaft noch nicht bereit war für solch modische Extravaganzen.

Sie und Josephine sahen hier sowieso ein bisschen aus wie von einem anderen Stern. Das Kleid, das Klara ihr für heute Abend geliehen hatte, war aus glänzendem, grünem Stoff und über und über mit Pailletten bestickt. Es endete kurz über ihren Knöcheln und ließ ihre Schultern und Arme frei. Immerhin hatte Klara ihr erlaubt, lange Handschuhe anzuziehen, so fühlte sie sich nicht ganz so nackt. Die Haare hatte sie ihr in aufwändiger Arbeit gewellt und kunstvoll um den Kopf drapiert. Klara stand ihr mit ihrer eigenen Aufmachung natürlich in nichts nach – das wäre ihrer Freundin nie in den Sinn gekommen. Mit ihrem fast identisch geschnittenen Kleid in Dunkelrot sahen sie beide aus wie einer Modezeitschrift entsprungen.

Josephine selbst besaß nichts von all diesen Dingen, weder Abendkleider noch Schmuck oder Ähnliches. Dazu reichte das Geld, das sie verdiente, nicht. Und auch vom bescheidenen Vermögen ihres Mannes war durch unglückliche Umstände nichts übriggeblieben. Aber das machte ihr nichts aus, am wohlsten fühlte sie sich sowieso in ihren bequemen und praktischen Alltagskleidern. Immer häufiger trug sie auch Hosen.

Eine der eleganten Damen trat jetzt zu ihnen heran und sagte strahlend: «Fräulein Vonarburg, was für eine Freude, Sie hier zu sehen.»

War das nicht die Bekannte ihrer Eltern, mit der sie letztes Jahr einen sehr unangenehmen Abend hatte verbringen müssen? Wie hieß sie gleich noch mal? «Frau Zbinden», sagte sie dann laut.

«Sehr nett von Ihnen, dass Sie sich wieder einmal hier zeigen.»

«Ja, das finde ich auch. Wirklich außerordentlich nett von dir.» Klara zwinkerte Josephine zu. Frau Zbinden ignorierte sie.

«Wie geht es Ihnen, Fräulein Vonarburg, haben Sie sich etwas erholt? Bei unserem Kennenlernen letztes Jahr waren Sie ja sehr ... wie soll ich sagen? Verwirrt?»

Klara sah Josephine verwundert von der Seite an.

«Verwirrt? Nein, verwirrt bin ich nicht mehr», antwortete Josephine.

Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute Frau Zbinden sie an und musterte dann Klara. «Interessante Frisur.»

«Klara Landolt», stellte diese sich vor und streckte ihr die Hand hin.

«Bitte entschuldigen Sie uns», meinte Josephine hastig und zog ihre Freundin zurück. «Ich glaube, meine Mutter winkt mich zu sich.» Ohne ein weiteres Wort schob sie Klara quer durch den Raum, möglichst weit weg von dieser unmöglichen Frau.

«Wer war denn das?», fragte Klara, als sie in sicherer Distanz waren.

«Das ist die Frau, deren Sohn ich hätte heiraten sollen.»

«Was?»

«Du weißt doch noch, dass ich letztes Jahr ein paar Tage bei meinen Eltern gewohnt habe, als meine Wohnung ausgebrannt war. Da hat meine Mutter doch diese Frau Zbinden mit Mann und Sohn eingeladen, um mich zu verkuppeln.»

«Walter junior! Natürlich! Das ist also seine Mutter. Wirklich sehr impertinent, die Dame. Und warum nennt sie dich ‹Fräulein Vonarburg›?»

«Wahrscheinlich, um mir zu signalisieren, dass sie meine Ehe mit Fred inakzeptabel findet. Auch meine Eltern wären bestimmt froh, wenn ich wieder meinen Geburtsnamen tragen würde. So wäre es einfacher für sie, mich den Söhnen ihrer Bekannten vorzustellen. Vielleicht denkt Frau Zbinden immer noch daran, mich mit ihrem Walterli zu verkuppeln.»

«Sehr frech», bemerkte Klara und winkte einen Diener heran. «Iss etwas, Liebes, und dann vergessen wir diese Person am besten so schnell wie möglich wieder.»

Ein Klingeln ertönte, und dann schallte die laute Stimme von Josephines Vater durch den Raum: «Sehr verehrte Gäste!»

Die Gespräche verstummten, und die Köpfe drehten sich zu Heinrich Vonarburg, der an der Kopfseite des Raumes stand und nun zu einer Rede ansetzte: «Wir – meine liebe Gemahlin und ich», er schaute suchend in die Runde. Louise Vonarburg löste sich aus der Menge, trat neben ihn und lächelte geflissentlich. Er fuhr fort: «Es freut uns sehr, Sie alle heute Abend bei uns begrüßen zu dürfen zu diesem – ja wie soll man das denn nennen?», fragend schaute er seine Frau an.

«Ein Diner im Stehen», antwortete diese und hob spielerisch ihr Champagnerglas.

«Ja gut! Sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu dinieren ist anscheinend nicht mehr in Mode.» Er lachte laut, die Gäste stimmten höflich ein.

Josephine betrachtete ihre Eltern, wie sie souverän vor ihren Freunden und Bekannten standen. Ihr Vater überragte die meisten, und sie musste sich eingestehen, dass er schon sehr beeindruckend war. Hier, wo er die Kontrolle hatte und sich wie ein Fisch im Wasser bewegte. Ein Mann, dessen Platz in der Gesellschaft von Geburt an vorgegeben war und den er auf natürliche Weise eingenommen hatte. Und dessen er sich sicher war, dass er ihm zustand. Er stammte aus einer Industriellenfamilie, die im letzten Jahrhundert durch Handel und Investitionen ihren bereits vorhandenen Reichtum maßgebend vergrößert hatte. Heinrich Vonarburg war der älteste Sohn und hatte damit ein großes Erbe angetreten, das er aber – so schien es Josephine – mit Leichtigkeit meisterte. Wäre es ihr doch auch so leichtgefallen, ihren Platz in der Welt ihrer Eltern einzunehmen.

Neben ihrem Vater wirkte ihre Mutter schon fast unscheinbar, obwohl sie heute Abend natürlich auch wie aus dem Ei gepellt war. Ihre Familie kam vom «echten alten Geld», was Louise Vonarburg auch immer wieder betonte. Dabei vermutete Josephine, dass sie es eigentlich unter ihrer Würde fand, dass sie einen sogenannten industriellen Reichen hatte heiraten müssen. Natürlich sprach sie das nie aus, aber insbesondere, wenn ihr Vater auch nur ansatzweise etwas über das Thema Finanzen sagte, bildeten sich kleine Fältchen um ihren Mund. Über Geld sprach man nicht, Geld hatte man.

Josephine horchte auf. War gerade ihr Name gefallen? Mehrere Leute um sie herum drehten sich zu ihr und schauten sie lächelnd an. Was hatte ihr Vater über sie gesagt? Sie lächelte unsicher und konzentrierte sich darauf, was ihr Vater gerade erzählte.

«Und natürlich sind neben meiner jüngeren Tochter auch Charlotte und mein lieber Schwiegersohn Emil hier.»

Die Köpfe drehten sich zu ihrer Erleichterung wieder von ihr weg, und die Leute hielten Ausschau nach ihrer Schwester.

«Wie Sie vielleicht gestern in der Morgenausgabe der Neuen Zürcher Zeitung gelesen haben ...»

Die Tür neben Heinrich Vonarburg öffnete sich und hätte um ein Haar seinen Arm, mit dem er zu einer ausladenden Geste ausgeholt hatte, erwischt. Der Diener, der gerade in den Raum trat, schrak zurück, als der Hausherr ihn anfauchte: «Was machen Sie da?»

Auch Konrad, der Hauptdiener, der neben der Tür stand, funkelte den jungen Mann an.

«Nun, wo war ich?», setzte Josephines Vater wieder an.

Der Diener war in der Tür stehen geblieben und streckte ihm ein kleines silbernes Tablett entgegen, auf dem Josephine einen Briefumschlag erkennen konnte. «Bitte entschuldigen Sie, Herr Vonarburg, es scheint etwas Dringendes zu sein.»

Konrad trat vor, nahm dem Diener das Tablett aus der Hand und scheuchte ihn aus dem Raum. Er schloss die Tür hinter ihm und stellte sich, das Tablett auf seiner Hand balancierend, wieder neben die Tür. Was für ein Theater!

Ihr Vater schien unsicher, ob er seine Rede fortsetzen oder die Eilpost öffnen sollte. Ihre Mutter stupste ihn in die Seite.

«Meine lieben Gäste, dann möchte ich Sie nicht weiter aufhalten, zum Wohl und en Guete!», schloss Heinrich Vonarburg und nickte in die Runde. Louise hakte sich bei ihm unter und flüsterte ihm hinter vorgehaltener Hand etwas ins Ohr. Daraufhin meinte er: «Ach ja, und von den Erfolgen meines Schwiegersohns erzähle ich Ihnen später mehr.»

Louise schaute verärgert zu ihm hoch und schüttelte leicht den Kopf. Ihr Mann ignorierte sie und winkte Konrad zu sich heran. Hastig griff er nach dem Couvert und schlitzte es mit dem Brieföffner, der daneben gelegen hatte, auf. Die Leute schauten ihm gebannt zu, niemand wollte das Gespräch wieder aufnehmen, bevor man nicht wusste, was abends um acht Uhr so Dringendes eingetroffen war. Josephines Vater sah auf und merkte, dass er von allen beobachtet wurde. Er bedeutete Konrad, dass er die Diener mit den Getränke- und Häppchentabletts losschicken sollte.

«Bitte, greifen Sie zu!» Er lächelte und zog sich in den hinteren Teil des Raumes zurück. Seine Frau folgte ihm.

Josephine wandte sich Klara zu, die bereits wieder zwei neue Gläser mit Champagner geholt hatte. Aus dem Augenwinkel sah sie noch, wie ihr Vater die Stirn runzelte, als er das Schreiben in seiner Hand überflog. Aber was sollte schon passiert sein? Wahrscheinlich war eine seiner Aktien unerwartet gefallen. Dann sah sie, wie er aufgeregt gestikulierte und ihre Mutter die Augen aufriss. Beide verließen daraufhin mit schnellen Schritten den Salon.

Klara reichte ihr das Glas und sagte: «Jetzt erzähl mir etwas über diese Gouvernante. Wie ist sie denn so?»

Bevor sie antworten konnte, kam ihr Vater zurück in den Raum und rief laut: «Meine sehr verehrten Gäste, eine dringende Angelegenheit erfordert meine sofortige Anwesenheit, weshalb ich Sie leider umgehend verlassen muss. Bitte bleiben Sie und genießen Sie den Abend weiterhin. Ich bin sicher, dass ich die Situation lösen kann und bald wieder zurück bin. In der Zwischenzeit wird sich meine Frau um alles kümmern.»

Ein Raunen ging durch die Menge, und die Leute sahen sich verwundert an. Was für eine Angelegenheit konnte Herrn Vonarburg um diese Zeit aus dem Haus und von seinem eigenen Anlass wegzwingen?

Aber schon hatte Josephines Vater – dicht gefolgt von Konrad – den Raum wieder verlassen. Ihre Mutter schaute ihm ratlos nach.

Josephine drückte Klara ihr Glas in die Hand. «Du entschuldigst mich für eine Minute? Ich will wissen, was da vor sich geht.»

«Natürlich, geh nur. Aber komm schnell wieder zurück und lass mich nicht allein mit den Frau Zbindens hier.»

Josephine schob sich zwischen den Leuten hindurch und hatte schon fast die Tür erreicht, als ihre Mutter hinter ihr zischte: «Josephine, bleib hier. Das geht dich nichts an.»

«Was ist denn nur passiert?»

«Lass es, dein Vater wird sich darum kümmern.»

Josephine drehte sich rasch um, ließ ihre Mutter stehen und eilte in den Flur hinaus. Dort hörte sie gerade noch, wie ihr Vater, der bereits Hut und Mantel angezogen hatte, zu Konrad sagte: «Lassen Sie sofort den Wagen vorfahren.»

«Sehr wohl.» Konrad eilte zur Treppe nach unten, wo der Chauffeur in Bereitschaft saß.

«Papa, was ist denn los?»

Ihr Vater fuhr herum und schaute sie ungehalten an. «Geh wieder hinein, Josephine, ich werde das schon regeln.»

«Was wirst du regeln?»

Ihr Vater zupfte an seiner Fliege. «Mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung.»

«Es sieht aber ganz und gar nicht danach aus!» Jetzt erst sah Josephine, dass ihrem Vater kleine Schweißperlen auf der Stirn standen und seine Hände, in denen er noch immer den Brief hielt, zitterten. Sie streckte die Hand danach aus. «Bitte!»

In dem Moment polterte der Chauffeur aus dem Untergeschoss herauf, sichtlich verärgert darüber, dass er um diese Zeit noch einmal hinausmusste. Er hatte bestimmt mit einem ruhigen Abend gerechnet.

Josephine nutzte den Moment und zog ihrem Vater blitzschnell das Couvert aus der Hand.

«Josephine!»

Rasch zog sie den Briefbogen aus dem Umschlag und las:

S. geehrter Hr. Vonarburg

Um Ihre sofortige Anwesenheit wird gebeten. Herr Wettstein ist tot aufgefunden worden. Polizei ist vor Ort. Wir bitten um Ihre Unterstützung.

Oberschwester Alice Schüpbach

Die Schrift war krakelig und verschmiert. Offensichtlich war der Brief in großer Eile geschrieben worden. Josephine drehte den Umschlag um. Als Absender stand da:

Altersheim des Diakoniewerkes Neumünster

Villa Patumbah

«Was hat das zu bedeuten? Wer ist Herr Wettstein? Und wer ist Oberschwester Alice Schüpbach?»

«Josephine, ich habe keine Zeit.» Er deutete auf die Tür zum Salon und befahl dem Chauffeur: «Los, gehen wir. Es eilt.»

«Konrad, meinen Mantel!», rief Josephine und rannte ihrem Vater hinterher.

3

Während der wenigen Minuten, die die Fahrt von Josephines Elternhaus bis zur Villa Patumbah dauerte, starrte ihr Vater demonstrativ aus dem Fenster. Erst als der Fahrer abbremste und vor dem Tor des prächtigen Herrenhauses hielt, knurrte er: «In diesem Aufzug kommst du ganz bestimmt nicht mit ins Haus.»

«Du hättest Konrad ja auch die fünf Sekunden Zeit lassen können, um meinen Mantel zu holen», fauchte sie zurück und zupfte an ihren Handschuhen, die aber natürlich nicht lang genug waren, um ihre nackten Oberarme zu bedecken.

«Du bleibst im Auto. Ich verstehe sowieso nicht, was du hier willst.»

«Papa, du erinnerst dich: Ich habe eine Privatdetektei.»

Er schnaubte nur verächtlich.

«Und du scheinst unter Schock zu stehen. Hast du diesen Herrn gekannt?»

Er antwortete nicht, löste nur seinen Schal vom Hals und reichte ihn ihr wortlos. In dem Moment öffnete der Fahrer von außen die Tür.

«Villa Patumbah, mein Herr.»

Heinrich Vonarburg stieg aus. Josephine kroch hinter ihm aus dem Wagen und schlang sich seinen Schal um die Schultern. Der kalte Wind legte sich um ihre Knöchel, und sie fröstelte in den dünnen Strümpfen. Sie eilte ihrem Vater hinterher, der forsch das Tor öffnete und mit großen Schritten den Vorplatz überquerte. Rechts neben ihnen erhob sich mächtig und dunkel die Villa. Sie war durch einen eigenartigen Vorbau zugänglich, dessen Tür Josephines Vater jetzt öffnete. Es war eine Art länglicher Pavillon, mit Fenstern rundherum, zur Straßen- wie auch zur Gartenseite. Obendrauf thronte eine kleine Kuppel. Dieser Pavillon, den Josephine jetzt hinter ihrem Vater durch die Glastür betrat, diente als Vorraum und war so ganz untypisch für eine Zürcher Villa. Durch die Fenster auf der anderen Seite erkannte sie schemenhaft ein paar Bäume und Sträucher. Der Rest des Gartens, der sich dort ohne Zweifel befand, verschwand im Dunkeln der Nacht.

Jetzt öffnete sich neben ihnen eine weitere Glastür, dies schien der Haupteingang des Hauses zu sein. Eine Frau in Schwesterntracht trat heraus und stürzte ihrem Vater beinahe in die Arme.

«Herr Vonarburg, ein Glück, dass Sie hier sind!»

Josephine schätzte sie aufgrund der Falten, die sich um ihre Augen und ihren Mund kräuselten, auf Mitte fünfzig, obwohl sie durch ihre strahlend blauen Augen und die Pausbacken jünger wirkte. Im Schein der kleinen Lampe über dem Eingang glänzten Tränen auf ihren Wangen, und sie schaute sorgenvoll zu Josephines Vater hoch. Dieser fasste die Frau nun an der Schulter und geleitete sie ins Haus.

«Aber natürlich, Schwester Alice, ich habe mich sofort nach Erhalt Ihres Schreibens auf den Weg gemacht. Sie hätten mich doch auch anrufen können!»

«Es war mir schon unangenehm genug, Sie so spät stören zu müssen. Ich wusste nicht, wen ich sonst kontaktieren sollte. Da habe ich mir gedacht, dass ein Eilbrief angebrachter ist.»

Ihr Blick fiel auf Josephine, die hinter ihnen die Vorhalle betreten hatte. Verwundert fragte sie: «Und wer sind Sie?»

Bevor Josephine etwas sagen konnte, warf ihr Vater ein: «Das ist meine Tochter. Sie war gerade bei uns zu Besuch und wollte mich unbedingt begleiten. Bitte beachten Sie sie nicht.»

«Ja bitte, beachten Sie mich nicht. Ich bin nur hier, um meinen Vater moralisch zu unterstützen.»

Aus Erfahrung wusste sie, dass es gar nicht so schlecht war, im Hintergrund zu bleiben und das Gespräch den anderen zu überlassen. So würde sie mehr Zeit haben, sich auf die kleinen Details zu konzentrieren. Diese waren oft entscheidend, um eine Situation einschätzen zu können.

Die Diakonisse schien sich mit dieser Erklärung zufrieden zu geben und führte sie beide in einen Raum, der als Büro des Altersheims fungierte.

«Bitte setzen Sie sich. Sie verzeihen mir, wenn ich Ihnen nichts zu trinken anbieten kann. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Alle meine Angestellten sind in Aufruhr, und in den oberen Etagen wimmelt es nur so von Polizeibeamten.»

Josephine und ihr Vater nahmen auf den einfachen Holzstühlen Platz, und Josephine sah sich unauffällig um. Das Zimmer sah überhaupt nicht aus, als ob es in diese prachtvolle Villa gehören würde. Obwohl sie draußen im Dunkeln nur gerade die Umrisse des Hauses hatte erkennen können, so wusste sie noch von früher, wie außergewöhnlich und prunkvoll der Wohnsitz von außen wirkte. Mehr als einmal hatte sie als Kind neugierig durch die Gitterstäbe des Zaunes geblickt und die reich verzierte Fassade und den kleinen Eingangspavillon mit den fremdartigen Dekorelementen betrachtet.

Die Wände des Zimmers, in dem sie jetzt saß, waren weiß gestrichen, die Fensterrahmen aus einfachen Holzbalken. Auch die Möbel waren schlicht und gradlinig. Einzig der schöne Parkettboden deutete darauf hin, dass sie sich in einem Herrenhaus befanden.

«Schwester Alice, bitte erzählen Sie, was ist denn passiert? Ist Herr Wettstein wirklich ... tot?» Herr Vonarburg schluckte schwer und strich sich über die Stirn.

«Ach, es ist so schrecklich!», stöhnte die Diakonisse. «Eine der Schwestern hat ihn vor etwa zwei Stunden in seinem Zimmer aufgefunden. Wir haben sofort die Polizei und einen Krankenwagen gerufen. Doch der Arzt konnte nichts mehr tun.» Sie stockte. «Die Polizei geht davon aus, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist.» Sie verbarg ihr Gesicht in beiden Händen, ihre Schultern bebten.

«Was sagen Sie da?», rief Josephines Vater.

«Durch äußere Gewalteinwirkung haben sie gesagt. Wie kann denn das sein? Wer tut denn so etwas? Ein armer alter Mann, der keiner Fliege etwas zuleide tat. Das sehen Sie doch auch so, oder Herr Vonarburg? Herr Wettstein war ein herzensguter Mensch, auch wenn er viel Pech gehabt hat in seinem Leben.»

«Ja, das war er tatsächlich. Ein durch und durch anständiger Mann und ein guter Freund. Ist sich die Polizei ganz sicher, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist? In seinem Alter wäre das doch ganz normal.»

Die Diakonisse wischte sich die Tränen weg, die über ihre Wangen liefen. «Ich kann es fast nicht aussprechen ... aber die Schwester, die ihn gefunden hat, hat gleich gesagt, dass irgendetwas nicht stimme. Herr Wettstein lag mitten in seinem Zimmer auf dem Boden und seine Gesichtsfarbe sei ganz seltsam gewesen. Bläulich. Und aus dem offenen Mund habe seine ... Zunge gehangen.» Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Tracht und hielt es vor den Mund. «Entsetzlich!», keuchte sie.

«Das klingt nach Erwürgen», stellte Heinrich Vonarburg fest.

Josephines Augen weiteten sich. «Dürfen wir ihn sehen?», mischte sie sich ein, und beide sahen sie erstaunt an. «Um irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen zu können, müssten wir die Leiche sehen und wenn möglich auch mit der Polizei sprechen können.»

«Josephine, was redest du denn da?», entfuhr es ihrem Vater. Er schaute die Diakonisse, die bar entsetzt schien, beschwichtigend an. «Ich glaube nicht, dass Schwester Alice mich gerufen hat, damit ich mich in die Arbeit der Polizei einmische. Geschweige denn, um mir eine Leiche anzusehen!»

«Nein, natürlich nicht», beeilte sich die Heimleiterin anzufügen, «es geht mir um Ihre moralische Unterstützung. Und darum, dass die Polizei uns ernster nimmt, wenn ein Mann Ihres Standes im Hause ist. Es wäre also schon gut, wenn Sie sich mit den Beamten unterhalten könnten. So erfahren wir vielleicht auch etwas darüber, ob sie schon irgendwelche Hinweise haben. Oder sogar einen Verdacht.»

«Selbstverständlich, dafür bin ich ja da. Dann gehen wir doch mal nach oben und schauen, was die Polizei ausrichten konnte bis jetzt.»

Heinrich Vonarburg erhob sich, und auch Schwester Alice stand auf. «Du wartest am besten hier, Josephine. Es wird hoffentlich nicht allzu lange dauern.»

«Ich komme mit!»

Er verdrehte die Augen.

Schwester Alice führte sie aus dem Büro hinaus, zurück ins Vestibül. Auf dem Boden vor der Tür, die vom Treppenhaus in den Vorraum führte, fiel Josephine ein Emblem im Mosaik auf. Es stellte zwei ineinander verflochtene Buchstaben in einem Kreis dar, ein schwarzes Z und ein rötliches G.

«Was bedeuten diese ...», hob sie an, doch die Diakonisse und ihr Vater stiegen bereits die Treppe hoch. Rasch eilte sie hinterher.

Die hölzerne Wendeltreppe war mit einem einfachen dunklen Teppich ausgelegt. Auch hier waren die Wände in schlichtem Weiß gestrichen, einzig die kunstvoll geschnitzten Stäbe des Holzgeländers waren ein weiteres Indiz, dass sie sich in einer prunkvollen Villa befanden.

Schwester Alice, die voraus ging, machte keinen Halt in der ersten Etage und ging zügig weiter die Treppe hinauf. Josephine konnte nur kurz einen Blick aus dem Fenster auf dem Treppenabsatz werfen. Schemenhaft erhob sich die kleine Kuppel des Eingangspavillons. Sie befand sich hier auf dessen Dachhöhe.

«Josephine, kommst du?», rief ihr Vater von oben.

Ganz kurz nahm sie wahr, dass die Tür zu den Räumen der ersten Etage geschlossen war, dann eilte sie ihrem Vater hinterher.

Hier oben stand die Tür weit offen, und es herrschte reger Betrieb. Sie konnte jedoch nicht sehen, was genau vor sich ging, da ihr Vater und Schwester Alice ihr den Blick versperrten. Erst als diese den Raum betreten hatten, konnte sie sich an ihnen vorbeidrängen. Aber es war gar kein Raum. Sie standen auf einer kleinen Galerie, von der sie in die erste Etage hinunterschauen konnten. Und was für eine Galerie! Hier war nichts schlicht: Das Geländer, die Säulen und auch die Wände waren reich verziert. Solche Muster und Verzierungen hatte sie noch nie gesehen. Für einen kurzen Moment vergaß sie, warum sie hier war, und schaute sich staunend um.

«Das ist unsere asiatische Galerie», sagte die Diakonisse, «ziemlich beeindruckend, nicht wahr?»

«In der Tat!», antwortete Josephine.

Sie hob den Blick und sah, dass auch die Decke der Galerie mit unzähligen Bildern ausgestattet war. Landschaften, Tiere und Menschen, alles auf eine Art gemalt, die ihr vollkommen fremd erschien. Nur mit Mühe riss sie sich von den seltsamen Darstellungen los.

Auf dem schmalen Gang drängten sich mehrere Polizisten aneinander vorbei. Einer hielt eine große Kamera in den Händen, ein anderer hantierte mit allerlei seltsam aussehenden Geräten. Zwischen ihnen hindurch sah Josephine, dass alle Türen rund um die Galerie geschlossen waren. Auch diese waren reich verziert, und mehrere waren mit Nummern angeschrieben. Nur eine, ihnen schräg gegenüber, stand weit offen. Helles Licht strahlte daraus hervor.

«Wer sind Sie?», unterbrach eine tiefe Stimme ihre Beobachtungen. Im ersten Moment konnte sie die Person, zu der die Stimme gehörte, im Gewimmel nicht ausmachen. Irgendwie kam sie ihr aber bekannt vor.

«Wer wir sind?», knurrte ihr Vater. «Zuerst stellen Sie sich mir vor, junger Mann! Haben Sie keine Manieren?»

«Entschuldigen Sie, aber hier dürfen sich momentan nur Leute von meiner Einheit aufhalten. Der Mordkommission. Zivilisten haben keinen Zutritt.»

«Zivilisten! Was fällt Ihnen ein? Sie haben wohl keine Ahnung, mit wem Sie sprechen?»

«Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Sie wollen es mir anscheinend nicht verraten.»

«Heinrich Vonarburg.»

«In dem Fall, Herr Vonarburg, bitte ich Sie, wieder hinunterzugehen. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um Ihr Anliegen.»

Die Schultern ihres Vaters hoben sich und er holte tief Luft.